Перевод с немецкого Марины Кореневой

Опубликовано в журнале Звезда, номер 5, 2017

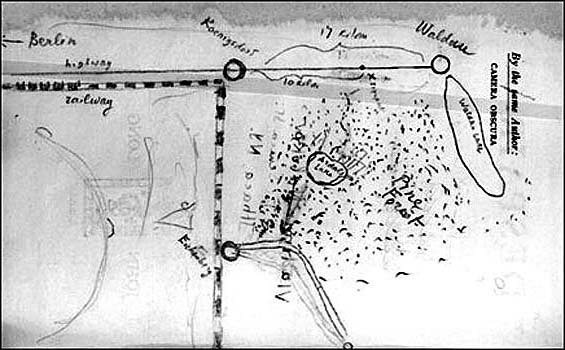

В 1948—1959 годах Владимир Набоков преподавал в Корнеллском университете (Итака, штат Нью-Йорк). Именно к этому времени относится условная карта места действия его криминального романа «Отчаяние», написанного в 1932 году, когда он жил в эмиграции в Германии. Писатель сам набросал эту схему в экземпляре первого издания романа на английском языке.

В предисловии к более позднему изданию Набоков писал: «В 1937 году лондонское издательство „Джон Лонг“ выпустило в свет „Отчаяние“ книжкой небольшого удобного формата, поместив в конце сводный аннотированный перечень своей продукции. Несмотря на этот довесок, книга продавалась плохо, а несколько лет спустя немецкая бомба уничтожила весь тираж, лежавший на складе. Единственный сохранившийся экземпляр, насколько мне известно, — мой собственный, хотя, быть может, два-три других еще живут где-нибудь, притаившись среди забытых книг на темных полках приморских пансионатов между Борнмутом и Твидмутом».

Найти затерявшиеся экземпляры того первого издания, которые, вполне вероятно, еще где-то тихо дремлют в ожидании своего часа, довольно затруднительно, но можно без особых хлопот добыть этот роман в одном из новейших изданий.

Относительно легко можно найти в Интернете и упомянутую выше карту, под которой — пояснение: «На карте, нарисованной Набоковым, изображен Колберг на Вольцигер-Зее, где Набоков, Вера и ее кузина Анна Фейгина в 1929 году купили участок земли. Именно здесь разворачивается сцена убийства из романа „Отчаяние“».

Правда, на загадочной карте Набокова Колберг помещается к северу от Берлина, тогда как в действительности он расположен в его южной части. И участок, приобретенный Набоковыми, никак не мог находится на Вольцигер-Зее, хотя может сложится именно такое впечатление. Убийство же, судя по тому, что сказано в романе, было совершено, похоже, довольно далеко от Колберга, в леске, который выходит к шоссе.

Поэтому тем, кому придет в голову искать, ориентируясь на рисунок Набокова, тот самый купленный им участок и то самое место в лесу, где произошло убийство, для начала придется потрудиться, чтобы разгадать тайну этой запутанной карты.

Можно, впрочем, пойти совсем другим путем и ориентироваться только на текст романа. В нем Набоков расставил множество четких «указателей», которые легко обнаруживаются, и в дополнение вмонтировал немало скрытых «знаков».

Куда они заведут, станет ясно, если пойти по заданному маршруту.

Я сосредоточился на тех деталях набоковского текста, по которым можно было бы однозначно локализовать местонахождение участка и понять, какое озеро подразумевается под «Ардалионовым».

Составив список, я решил в ближайшее время последовательно отработать все отмеченные места:

Феликс получает от Германа Карловича указание доехать поездом до Кенигсдорфа (=Кенигс-Вустерхаузен), пройти по шоссе в направлении Вальдау и ждать на десятом километре, «у одинокого желтого столба». Это — место встречи, там, чуть в стороне от шоссе, на краю леса и происходит убийство;

Недалеко от этого места, посреди леса, находится небольшое озеро («маленькое миловидное озеро»);

На его западном берегу, «точно игральные карты веером, — дюжина участков, из коих продан только один — Ардалиону…»;

Участок был «длиной в две с половиной теннисных площадок»;

На нем «росли две неразлучные березы (или четыре, если считать их отражения), несколько кустов крушины да поодаль пяток сосен…».

Ну хорошо, сосны, допустим, можно вычеркнуть, их тут по озерам слишком много растет — на роль надежных свидетелей, которые хоть что-то проясняли бы по существу расследуемого дела, они явно не годятся. Березовые рощицы, конечно, тут встречаются, но те неразлучные березы, которые таким чудесным образом отыгрывают мотив двойничества в романе, наверняка уже давно истреблены, точнее срублены, а значит, и эта подсказка тоже ничего не даст.

Придется ориентироваться пока на километраж, указанный в романе. Если, доехав до станции Кенигс-Вустерхаузен, я обнулю счетчик и поеду самым коротким путем в направлении «Вальдау» (Колберг) — то есть по дороге, которая ведет через Зенциг и Биндов, как я узнал, посмотрев на свою карту, — а потом остановлюсь на десятом километре, то это и будет, вероятно, то самое место, где Герман Карлович условился встретиться с Феликсом.

Когда на следующий день я катил по дороге от вокзала в Кенигс-Вустерхаузен, метр за метром приближаясь к своей неведомой цели, мне было совершенно не расслабиться.

Я то и дело поглядывал на счетчик, проверяя, сколько уже проехал, и одновременно глазел по сторонам, отмечая для себя то, что могло здесь быть и восемьдесят лет тому назад, но, кроме нескольких совсем уже древних развалюх, ничего примечательного тут не обнаружилось. По ходу дела мне приходилось смотреть и в зеркало заднего вида — на тот случай, если придется вдруг притормозить.

Через какое-то время я проехал мимо черного железнодорожного моста над рекой Даме: счетчик показывал 8,3 километра. Я сбавил скорость и двигался теперь так медленно, что поравнявшийся со мной черный спортивный «гольф» решил преподнести мне «дорожный урок»: поддав газу, он лихо объехал меня, несмотря на то, что впереди уже маячил желтый щит с надписью «Биндов» (8,5 км), у которого ему пришлось резко сбросить скорость.

Что дальше? А дальше — Биндов, крошечная деревенька.

Но ведь любая мелочь может оказаться важной. Я чуть было не остановился раньше времени, приметив отходящую от шоссе косую аллейку, которой явно уже давно никто не пользовался. «Старая почтовая улица» — было написано на указателе.

9,8 километра, 9,9… В километре от Биндова счетчик показал ровно 10. Я стал ломать голову, где мне тут припарковаться посреди леса, и скоро нашел подходящее местечко.

Справа от дороги, приблизительно в ста пятидесяти метрах от меня, там, где заканчивался лес, обнаружилось какое-то техническое сооружение — синяя коробка без окон, без дверей, за зеленым проволочным забором. Я съехал на обочину, припарковался возле забора и прошел пешком назад.

Теперь я оказался ровно там, где у Набокова помещался тот самый желтый столб, поставленный «дельцом, продающим участки». «…и в этом самом месте (как будто окружающее пространство сложилось по набоковской подсказке) от шоссе исходила под прямым углом едва заметная дорога, призрак старой дороги, почти сразу выдыхающейся в хвощах и диком овсе».

В этом самом месте, откуда исходила дорога, я и стоял теперь.

С некоторой тревогой я огляделся. Не думал я, что все будет так просто.

Я пошел по дороге. Она вела через лес, который вскоре закончился, и я увидел перед собою широкое поле. Если верить моей карте, мне нужно дальше двигаться по тропинке вдоль поля, по часовой стрелке, потом будет лесок, а дальше, приблизительно через один километр, — озеро Цистзее.

По левую руку от меня показался небольшой поселок, название которого — Покойное — заставило меня невольно вспомнить убитого бродягу.

Вдалеке между стволами деревьев мелькнули серебристые блики. Озеро? Нет. Оказалось, что это всего-навсего белый забор, за которым укрылась какая-то вилла. Озеро должно быть где-то за нею. По деревянным мосткам я вышел к воде.

Законопослушное озеро находилось там, где оно и должно было находиться, в полном соответствии с моей картой и романом. Главное же, в чем я мог убедиться со своего наблюдательного пункта, это то, что застроен был действительно только западный берег, тогда как восточный полностью скрывали густые заросли камыша.

Правда, мои мостки оказались тут, на западом берегу, единственным выходом к воде — иных подходов или какой-нибудь тропинки, которая шла бы вдоль озера и позволяла заглянуть без помех на прилегающие участки, не обнаружилось. В задумчивости я опустил руку в холодную воду.

Ничего не поделаешь: чтобы обследовать прибрежные участки, мне придется зайти с другой стороны. Только если я пойду по узкой песчаной тропинке, которую кто-то жульнически назвал улицей — Марианенштрассе, — я смогу заглянуть за заборы в надежде обнаружить старые забытые «неразлучные березы».

Возле одного участка я решил забраться на каменную подошву столба у въез-да в гараж, чтобы иметь лучший обзор. Не успел я как следует угнездиться и ухватиться обеими руками за ограждение, как за моей спиной раздался чей-то голос:

— Вы что-то ищете?

Я обернулся и соскочил на землю.

Передо мной — пожилая дама. Я даже не слышал, как она подошла. От смущения я принялся смахивать с куртки невидимую грязь, хотя куртка была совершенно чистой.

— Я… — я совершенно не понимал, как мне коротко объяснить этой даме, что я тут ищу.

— Вам нужно было бы зайти попозже, вечером, — сказала дама с понимающей улыбкой.

Я с ужасом воззрился на нее.

— Вы ведь из расчетного телевизионного центра по поводу телевизионного сбора? Нет?

Почувствовав себя уязвленным, я тут же отмел это оскорбительное подозрение, что не помешало даме начать изливать мне свое негодование по поводу телевизионных программ. «Вот вчера, к примеру…»

Я пожал плечами в знак того, что не имею к этому ни малейшего отношения, дама же интерпретировала это как знак поддержки ее претензий и…

— А у вас тут есть… — перебил я ее, чтобы остановить поток излияний и одновременно попытаться смыться отсюда под благовидным предлогом, минуя неожиданное препятствие, вставшее в прямом смысле на моем пути, — есть какой-нибудь бургомистр или что-то в этом роде?

Я старался говорить как можно более официально и внушительно.

— Нет, — ответила дама. — Бургомистра нет, есть староста. Вон там, подальше, его дом.

— Спасибо.

Я направился в указанном направлении, чувствуя, что дама недоверчиво смотрит мне в спину. По дороге я продолжал заглядывать на участки: пусть она не думает, что я занимаюсь тут чем-то запрещенным. Ничего толкового, впрочем, я так и не обнаружил.

Общение со старостой прошло без сучка и задоринки: без лишних слов он вручил мне через забор брошюру за десять евро — местную летопись, выпущенную в свет по случаю восьмидесятилетнего юбилея поселка, именовавшегося «Лесо-озерное угодье Биндов».

В 1927 году, как было написано во введении, началось межевание участков на этой территории, однако их «массовая продажа» стала возможной лишь начиная с 1930 года.

Все сходится! Ведь Ардалионов участок в 1930 году был единственным проданным участком на берегу озера.

К сожалению, фрагменты тогдашнего рекламного проспекта воспроизводились в брошюре в черно-белом варианте, так что я не мог проверить, действительно ли столбы с плакатами, установленные конторой по продаже земли, были желтого цвета, как пишет Набоков.

Пролистав на скорую руку хронику, я обнаружил, что в одной из глав сообщается о некоем «загадочном русском»… И хотя фамилия этого русского оказалась Авалов, я все же подумал, что вдруг это и есть та важная зацепка, благодаря которой все поиски закончатся раньше, чем я предполагал. Надо будет дома внимательно прочитать брошюру.

Когда полчаса спустя я уже сидел в своей машине — летопись была небрежно брошена уверенной рукой победителя на заднее сиденье, — я решил, раз уж нахожусь на месте происшествия, проехать еще чуть-чуть, до «Айхенберга» (Фридерсдорф), ведь там находилась станция, откуда Герман Карлович после всего совершенного поездом вернулся в Берлин.

Серьезнейшая ошибка!

Мне нужно было прямо от озера, как указано в сценарии романа, пешком направиться во Фридерсдорф и тем самым избавить себя, как выяснилось впоследствии, от необходимости делать большой крюк.

Вокзал во Фридерсдорфе: третья точка «Бермудского треугольника»! Поскольку в романе не дается его подробное описание, я вынужден для порядка зафиксировать его внешний вид, чтобы было понятно, каким он предстал передо мной.

На самой окраине Фридерсдорфа, на Вокзальной улице, один конец которой как будто уходит в никуда, другой же упирается, как подсказывает название, в железнодорожную станцию, возвышается кирпичное красное здание вокзала высотой в два с половиной этажа.

Если стоять на пустынной площади перед ним, то слева, под двумя раскидистыми каштанами, можно увидеть унылое одноэтажное строение из такого же красного кирпича. Прежде, наверное, здесь помещались клозет или камера хранения для велосипедов. На обеих дверях из грубо сколоченных досок красуются висячие замки. Справа к зданию вокзала примыкает длинная складская пристройка с плоской крышей — темные фахверковые балки, светлый кирпич; перед пристройкой — погрузочная платформа. На вывеске «Торговый кооператив Райффайзен» — объявление: «Сдается в аренду».

Я обогнул вокзал и вышел на перрон. Ни поездов, ни пассажиров — ничего. День был в самом разгаре, но эта станция казалась забытой всеми и заброшенной, как будто отсюда никогда никуда не уедешь, — тупик. Только одинокие машины, припаркованные на привокзальной площади, говорили о том, что станция, похоже, все-таки еще действует и оживает по крайней мере дважды в день — утром и вечером.

Внутри вокзала, в служебном помещении, сидел бородатый станционный смотритель и о чем-то мечтал. Или читал газету с последними новостями о событиях, произошедших в мире за стенами вокзала.

Для полноты картины не хватало только куриц, которые возились бы тут, шкрябая лапами бранденбургский песок, без особых шансов высмотреть что-нибудь полезное — от жары песок превратился в пыль. Солнце на высоком небе, играющем синевато-серыми переливами, припечатало раскаленным клеймом поля за железнодорожными путями, не оставив ничего от свежей весенней зелени, вместо которой теперь расползалась жухлая шуршащая желтизна.

Если прищуриться, следуя естественному позыву защитить глаза от слепящего света, и отрешиться от некоторых деталей, напоминающих о современности (автомобили, новая черепица на крыше вокзала), то можно без особого труда отмотать время на восемьдесят лет назад: стрелка круглых черных вокзальных часов, как и тогда, застыла возле цифры «3», медленно приближается валкий поезд, обшарпанные, мшисто-зеленые, закопченные вагоны, скрип тормозов, локомотив с шипением испускает пар, выходят несколько отдыхающих с сумками и корзинами, они дожидаются, пока паровоз, распустив свой дымный флаг, с кряхтением снова тронется с места и потащит гирлянду вагонов к следующей станции — только тогда приехавшие переходят через пути и направляются к пыльной тропинке, идущей вдоль поля; их светлые летние шляпы мелькают до тех пор, пока не исчезают в густом лесу, в недрах которого притаилось Ардалионово озеро.

На обратом пути в Берлин со мной случилось нечто странное. Обычно, когда я после долгого отсутствия возвращаюсь домой, мне всегда кажется, что за это время здесь мало что изменилось.

В этот раз все вышло по-другому. Оказалось, что наконец достроили дорогу, соединяющую новый аэропорт Берлин—Бранденбург с городским автобаном. Вот почему, миновав Шёнефельдскую развязку, я сразу угодил на него — направление City West. Тем лучше. Так будет быстрее и удобнее.

На каком-то участке вдруг стало темно — туннель. Похоже, новый. Я быстро проскочил его и уже думал, что все неприятности позади.

И тут нежданно-негаданно передо мной разверзся въезд в еще один туннель. На сей раз — никакого света в конце и никакой надежды на скорое спасение. Сердце бешено заколотилось; казалось, вот-вот выпрыгнет из груди. Я почувствовал, как сжалась грудная клетка. Бетонный потолок придавливал меня могильной плитой. Неужели теперь я буду обречен веки вечные смотреть на этот тусклый коричневатый искусственный свет! У меня перехватило дыхание, я опустил стекло и тут же снова закрыл его — воняло дизелем. Передо мной — польский грузовик. Красные огоньки! В глазах покраснело. Сигнал торможения. Неужели пробка? Только не это! Черт, запасной выход я только что проскочил. Аварийных боксов не видно, только полоса съезда. Но зачем мне куда-то съезжать? Чтобы там стоять? Я и так стою. Ни вперед, ни назад. И вот наконец после всех этих мук сидения в западне началось медленное движение — дышать стало легче.

Пробка быстро рассосалась — как будто мне все это просто приснилось. При первой же возможности я съехал с автобана и спокойно, без подземных приключений, прямиком направился домой. Там я включил свет в кухне, хотя на улице было еще светло, и при свете неоновых ламп заварил чай.

Я постарался вытеснить из сознания мысли об этом происшествии, чтобы забыть ту панику, которая неожиданно напала на меня, и занялся своими записями, решив без спешки, шаг за шагом восстановить в памяти день.

Исходная позиция была выбрана совершенно правильно. Следуя указаниям Набокова, я проехал ровно 10 километров от «Кенигсдорфа» (Кенигс-Вустерхаузен) и нашел то самое место, где начинается упомянутая дорога, которая привела меня прямо к озеру.

Я мысленно снова прошел через лес, до самого озера… Стоп! Летопись!

Я сходил к машине за брошюрой и погрузился в чтение истории поселка Биндов.

К сожалению, упомянутый в летописи «русский» оказался в итоге совершенно тупиковой фигурой. В данном случае речь шла о человеке хотя и явно именитом, но довольно смутном: какой-то грузинский князь, который некоторое время служил в Петербурге, потом очутился в Латвии, откуда перекочевал в Германию. Кроме того, выяснилось, что этот князь Авалов поселился в Биндове только в 1938 году. До того он проживал по адресу «Луитпольдштрассе, 40. Зап. Берлин», как сообщалось в летописи.

Гораздо более интересной и перспективной мне показалась другая зацепка, которую я обнаружил в летописи: в 1927 году в здешних местах случилось страшное нашествие короедов, которые погубили практически весь сосновый лес, так что в результате кому-то в голову пришла мысль вырубить всё под корень, а стволы использовать для строительства домов в новом поселке, который планировалось тут возвести.

Если бы речь шла о каком-нибудь другом авторе, я бы не обратил на эти сведения никакого внимания. Но Набоков, c его неистребимым пристрастием ко всему, что касалось флоры и фауны, едва ли проигнорировал бы подобный лесной могильник и уж наверняка хоть как-то отметил бы его. Я не мог себе представить, чтобы он, описывая участок Ардалиона, обошелся без скрытого, пусть даже мелкого, намека на такое событие. Но ничего подобного: «Это лес. В нем находится то малое озеро…»

Ну хорошо, допустим, это случайность.

Но что меня совершенно сбило с толку, так это одна проблема, масштаб которой я осознал только сейчас, когда в очередной раз принялся для сравнения разглядывать набоковский рисунок.

Если направляться, как сказано в романе и как отмечено на карте, из «Кенигсдорфа» в «Вальдау», рассчитывая добраться до цели через 17 километров, то у тебя в действительности — и вопреки набоковской схеме! — нет другого пути, кроме как по шоссе, которое проходит через Биндов и «Айхенберг» (Фридерсдорф), причем до Фридерсдорфа шоссе идет более или менее параллельно железной дороге.

На рисунке же Набокова — и это существенное отличие! — шоссе и железная дорога, имея общую исходную точку в «Кенигсдорфе», расходятся под прямым углом, при этом «Айхенберг» однозначно размещен не на той стороне прямого угла, которая маркирует участок от «Кенгигсдорфа» до «Вальдау», а, наоборот, где-то в самом конце (условном) другой стороны прямого угла, железнодорожной стороны угла…

«же-лез-но-до-рож-ной сто-ро-ны уг-ла…»

В полном недоумении я смотрел на это словосочетание, вернее, на его отдельные части, которые распадались у меня на глазах, превращаясь в сплошные бессмысленные буквы. Прошло какое-то время, прежде чем эти знаки опять сложились в нечто целое, снова превратившись в понятное словосочетание.

На всякий случай я в очередной раз принялся листать страницы набоковского романа. До сих пор я все свое внимание сосредоточил на дороге туда. А может быть, это и было ошибкой? Может быть, не следовало упускать из виду и обратный путь — дорогу на вокзал?

Я пробежал страницы с описанием убийства и наткнулся на важную деталь: Герман Карлович уже после убийства Феликса говорит: «Я обогнул озеро с южной стороны и пошел густым сосняком на восток. Я вышел через час на дорогу. Я зашагал по ней и пришел еще через час в Айхенберг. Я сeл в дачный поeзд. Я вернулся в Берлин».

Вот оно! Час и еще час… То есть Герману Карловичу понадобилось два часа, чтобы добраться от озера до вокзала!

Я не мог себе представить, как можно потратить на дорогу от биндовского Цистзее до вокзала целых два часа! Кто так ходит? Это надо очень постараться. Я вспомнил, что когда я шел по лесу, то в какой-то момент повернул не туда и немного поплутал, но все равно уже через полчаса я добрался до своей машины; оттуда же до вокзала — максимум километр. Как ни крути — неувязка…

Недоверчиво смотрел я на карту. А что если этот рисунок — всего-навсего продукт набоковской фантазии? Или, быть может, он просто уже толком не помнил, где что находится?

Вечером, лежа в постели, которую я считал самым надежным местом на земле, где можно было укрыться от внешнего мира, равно как и от всех неразрешимых вопросов, заставивших меня сегодня улечься раньше обычного, я принялся заново прокручивать в голове весь нынешний день.

В какой-то момент, уже почти засыпая, я вспомнил тот панический ужас, который накатил на меня в туннеле. Я вцепился в руль или в одеяло, не знаю. Я давлю на педаль тормоза, но все равно машина несет меня с бешеной скоростью прямо на красные фары, мигающие передо мной, несет, несет, а я все жму и жму ногой в полном отчаянии, и нога погружается все глубже и глубже в ужасающую пустоту.

«Некоторые вопросы, касающиеся местонахождения Владимира Набокова летом 1929 года».

Вот так, сухо и деловито, безо всяких излишеств (еще до завтрака), я с утра сформулировал на листке бумаги то, чем мне предстояло заняться.

Когда же около десяти часов действительно сел за работу, я осознал: кроме этого заголовка, у меня пока ровным счетом ничего нет. Да и заголовок-то получился сомнительным. Некоторые вопросы. У меня одни сплошные вопросы — и ни одного ответа на горизонте!

Я попытался как-то систематизировать вчерашние наблюдения. Бесполезно, отдельные фрагменты никак не складывались в целое. Правда, время от времени в глубине сознания вдруг пробегала какая-то искорка и неожиданно из тьмы возникала какая-нибудь мысль, даже не мысль, а так, случайная мыслишка, но сложить из этого внятный, связный текст, как я собирался, у меня никак не получалось.

При этом я то и дело отрывался от работы, потому что мне все время приходилось вскакивать — по самым нелепым причинам. Мне приходилось вскакивать, потому что, сидя за столом, я все яснее понимал, что ни на шаг не продвинулся — не продвинулся даже на малюсенький сантиметрик. Я безнадежно застрял. Западня.

Тогда я встал и пошел (нет, я прошествовал!) к телефону. Телефонный шнур — черная пружинистая нить Ариадны: может быть, она принесет мне спасение и выведет куда надо.

Для начала я позвонил в городскую администрацию Кенигс-Вустерхаузена («Кенигсдорф»), потом в кадастровое ведомство и попросил к телефону начальницу («Она будет только после тринадцати часов»), вместо которой меня взялась проконсультировать другая сотрудница, внимательно выслушавшая мою пространную речь и высказавшая предположение, что покупка участка, принадлежавшего новому владельцу всего лишь год, если она правильно меня поняла, вполне возможно, вовсе не была зарегистрирована в кадастровом реестре, но могла пройти по финансовому управлению как трансакция, вот почему, по ее мнению, следовало бы в первую очередь обратиться в соответствующее отделение, что я и сделал, набрав номер финансового управления, откуда меня за давностью разыскиваемых материалов перенаправили в ведомственный архив (каковой я представлял себе не иначе как мрачное, освещаемое неровным светом коптящих свечей узилище, где томились, прикованные цепями, крепостные смотрители за документами), — и я опять, адресуясь к невидимому собеседнику, оттарабанил весь свой текст, который уже успел выучить наизусть («Речь идет об исторических разысканиях. В 1929 году…» и т. д.), после чего услышал в ответ, что все дела этих лет считаются «утраченными ввиду войны», но можно попробовать позвонить еще в десять мест, обзвонив которые я в итоге попал в нужное мне отделение кадастрового ведомства.

Сотрудник на другом конце провода (тогда я еще не подозревал, что это конец всего) терпеливо молчал, пока я излагал ему, что именно меня интересует, и у меня забрезжила надежда.

— Так, у нас тут на Цистзее, как я вижу… Минутку… — на заднем плане послышались ободряющие звуки щелканья по компьютерной клавиатуре, — всего двести пятьдесят два кадастровых квартала.

— Хм, — озадачился я. — С виду и не скажешь, что их так много.

— Ну знаете, межевание-размежевание всякое и прочее… Так оно вроде и незаметно, а со временем на круг набегает.

Я записал цифру. По крайней мере хоть что-то.

— Восемь тысяч восемьсот двадцать, — сообщил архивариус.

— Как это? — изумился я. — Только что было двести пятьдесят два.

— Все правильно: двести пятьдесят два кадастровых квартала умножить на тридцать пять евро за обработку документов по каждой единице, получается ровно восемь тысяч восемьсот двадцать евро. — Алло?

Я сглотнул.

— И это всё?

— Не-е… Плюс, ясное дело, НДС, девятнадцать процентов. Как водится.

— Понятно, — сказал я и повесил трубку.

Не помню, добавил ли я к этому «Спасибо» или «Да пошли вы знаете куда…».

Во второй раз за этот день у меня возникло ощущение, что я — в западне. И выхода нет.

Я позвонил Леа.

Леа — стародавняя подруга семьи, моя надежа и опора во всех трудных жизненных ситуациях, готовая всегда прийти на помощь. Ее номер телефона — один из тех немногих, которые я неизменно первым делом переношу в новую телефонную книгу, когда старая становится уже нечитабельной или грозит развалиться на части. На сей раз я звоню ей по делу.

Я слушаю гудки и смотрю в окно.

Похоже, мне не повезло. Я уже собирался повесить трубку, как вдруг раздалось знакомое:

— Да?!

Только ради этого стоило ей позвонить. Удивительно, как человек, которому перевалило далеко за восемьдесят, сохранил чудесную способность вкладывать в телефонное «Да?!» столько искреннего любопытства к неведомому темному внешнему миру, которому она адресовала свой полувопрос-полуответ.

Она была рада слышать меня.

— А я уж думала, ты меня совсем забыл.

Я извинился за то, что давно не объявлялся, и сказал, что хотел бы съездить к ней на дачу и привести в порядок сад.

— Да бог с ним, — сказала она. — Зачем мне эта дача, уже давно, наверное, нужно было отказаться от нее. Но если ты, конечно, хочешь и у тебя есть время… А чем ты сейчас занимаешься?

Я рассказал.

Она знала, что Максим Горький однажды отдыхал в Бад Сарове, а вот то, что и Набоков жил когда-то с ней по соседству, было ей в новинку.

До того как ей позвонить, я в сотый раз взялся рассматривать набоковский рисунок, который я вертел и так и этак, пока вдруг не обратил внимание на одну странную вещь.

Если отрешиться от сбивающего с толку поворота на 90° и просто продлить линию, соединяющую Берлин с Кенигс-Вустерхаузеном на те самые 10 километров, о которых говорится в романе, то эта линия упрется в конечном счете в дачный поселок на озере Бестензее — тот самый поселок, где находится дача Леа. Судя же по рисунку Набокова, это и есть то самое место, где (в романе) был убит Феликс.

— Скажи, пожалуйста, а с чего ты вдруг уцепился за этого Набокова? Он ведь, кажется, какую-то порнографию писал и к тому же, если я правильно помню, был еще и ярым антикоммунистом?

— Хм… И какой из двух грехов, на твой взгляд, страшнее?

Она рассмеялась.

— Знаешь, в моем возрасте…

Я понял, что она действительно постарела: в былые времена мы тут же сцепились бы и спорили до посинения о том, может ли великий писатель быть антикоммунистом. По ее представлениям, настоящий писатель непременно должен быть левым.

В середине восьмидесятых мы на некоторое время отдалились друг от друга. Леа гораздо раньше, чем я, почувствовала, что ГДР скоро рухнет, и все равно оставалась коммунисткой. Мне это было непонятно. Я хорошо помню один из наших многочисленных тогдашних споров. Говорили, кажется, о требованиях, которые выдвигали свободные польские профсоюзы.

— Свобода! — сказала она, отчетливо произнося это слово так, чтобы слышался и невидимый восклицательный знак. — Для меня все это слишком абстрактно. Ты же знаешь, «Истина всегда конкретна».

Конечно, я знал этот ленинский тезис. Но заключенная в нем непреложная формула сама себя разоблачала. Она сама себя опровергала: если провозглашенная в ней истина должна оставаться истиной «всегда», то сам тезис в действительности уже никак не может считаться конкретным.

С точки зрения Леа, моя аргументация была чистой софистикой и лукавством.

— Ты же понимаешь, что имеется в виду.

— Что имеется в виду… — повторил я с издевкой. — Как будто в этом дело. Вот наша СЕПГ, например, она всегда имеет в виду что-нибудь хорошее для нас, да только… — Я махнул рукой.

Леа ничего не ответила. Молча мы пили чай.

— И что самое противное, вам (почему я сказал «вам»?) почему-то обязательно нужно к «миру» приклеивать «социализм» — «за мир и социализм», тошнит! Вы превращаете «мир» в своего заложника. А ваш пресловутый «мир» в действительности — кладбищенский покой, вечный и неизменный.

Она посмотрела на меня грустными глазами.

В конце девяностых она послала мне новогоднюю открытку. Конечно, без всяких заснеженных лесов или пестрых сверкающих шариков на еловой ветке, нет, это было бы совсем не в ее духе. Она выбрала открытку из каталога небольшого бременского издательства, известного своим левым философским уклоном. На плотной серой бумаге была напечатана известная цитата из Виттгенштейна: «О чем невозможно говорить, о том следует молчать».

С тех пор мы снова стали регулярно общаться.

— Ладно, сделай там на даче что сможешь, а так — занимайся своим Набоковым, ищи, где он там летом обретался. Тебя ведь только это сейчас интересует. На месте удобней будет разбираться, раз все рядом.

Она, как уже не раз бывало прежде, словно прочитала мои мысли и сказала вслух то, о чем я сам только что подумал. Меня как будто поймали с поличным. Мне не хотелось, чтобы она решила, будто я позвонил ей только ради этого.

— Чем дольше я думаю, тем больше мне нравится твоя затея. Хоть кто-то поживет на даче, а то сколько времени уже стоит никому не нужная… Помнишь, как ты, бывало, к нам приезжал на все лето?

Я молча кивнул.

Перевод с немецкого Марины Кореневой

Йенс Шпаршу (род. в 1955 г.) — немецкий философ, поэт, прозаик, драматург; учился в Ленинградском государственном университете на философском факультете в 1973—1978 гг.; преподавал в Университете им. Гумбольдта (Берлин) в 1978—1983 гг.; в 1983 г. защитил докторскую диссертацию; в 1991—2012 гг. — приглашенный профессор Гринеллского колледжа (Айова, США). Автор нескольких десятков радиопьес, а также тридцати книг, в числе которых девять романов, сборники эссе и сказки для детей. На русском языке были изданы его романы «Комнатный фонтан» (2004) и «Маска Лафатера» (2006).