Беседа Кирилла Кобрина с лондонской художницей Натальей Викулиной

Опубликовано в журнале Неприкосновенный запас, номер 1, 2021

[стр. 161—182 бумажной версии номера] [1]

В 129-м выпуске «Неприкосновенного запаса» был опубликован мой разговор с двумя молодыми нижегородскими художниками Дмитрием Степановым и Артемом Филатовым о влиянии китайского искусства и образа Китая на их творчество и на художественное мышление артистического поколения, сформировавшегося в 2000-е [2]. Эта беседа стала третьей в серии разговоров на ту же тему с представителями разных направлений и поколений российского [3] искусства. Предыдущие разговоры состоялись в 2018 году с классиком московского концептуализма Виктором Пивоваровым и с рижским фотографом, художником и поэтом Владимиром Светловым [4].

Четвертая беседа произошла также в 2018-м, но в конце лета и в Лондоне. Моя собеседница — современный художник, фотограф и куратор Наталья Викулина. Ее художественная практика посвящена исследованию различных форм репрезентации места и идентичности. Викулина переехала из Риги в Лондон около восьми лет назад, закончила там Королевский колледж искусств (Royal College of Art), участвовала и участвует в разнообразных выставках — и как художник, и как фотограф. Ее работы выставлялись в Лондоне, Бирмингеме, Базеле, Стокгольме, Риге, Москве, Самаре и Санкт-Петербурге. В качестве дизайнера (в том числе книжного) и концептуального артиста Наталья Викулина испытала влияние восточных способов художественного мышления — и особенно китайского. Обо всем этом — в нижеследующей беседе. [Кирилл Кобрин]

Кирилл Кобрин: Наташа, первый вопрос — традиционный, который я задаю в этой серии бесед. Когда произошло ваше знакомство с Китаем, как сформировалось представление о Китае — образе, идее, культурном событии?

Наталья Викулина: Я совсем недавно об этом вспоминала, размышляла и поняла, что Китай в культурном пространстве, и моем, и Латвии, в которой я тогда жила, — а это начало-середина 1990-х годов, — появился в общем контексте, который можно обозначить как «условный Восток». Так что первый интерес к Китаю связан с модой на «вообще восточное», которая возникла тогда в западной культуре.

К.К.: В западной или в культуре Латвии? Это важно, потому что в одной из бесед представитель латвийской художественной жизни сказал, что это была мода на восточные единоборства и на фильмы с Джеки Чаном.

Н.В.: Нет, это скорее была мода на буддизм, интерес к восточным религиям. Мне кажется, Индия выделилась из этого общего контекста чуть раньше, чем Китай, потому что кришнаиты появились в Латвии сразу после перестройки, активно пропагандировали, особенно среди представителей творческих профессий, в частности, художников, хиппи — богемы одним словом. Это было очень модно — тем более, что кришнаиты кормили бесплатно. По воскресеньям кришнаиты устраивали священный прасад, очень, кстати, хорошая была еда, художники туда ходили перекусить, потусоваться, песенки послушать… Интересу к Индии много способствовали и хиппи с их увлечением восточными религиями и восточной музыкой…

К.К.: Да и буддизм все-таки в Индии появился.

Н.В.: В 1990-е возникла еще и мода на восточную кухню, и в этой смеси разных культур китайского элемента на самом деле было мало, он был размыт. Понятно, что феномен «условного Востока» — это некий опосредованный опыт восточной культуры, чисто ориенталистская история, потому что эта культура пришла через музыку — «Битлз», в частности, через книги западных писателей.

К.К.: Безусловно, но заметьте, для возникновения образа Китая главным была не музыка, потому что музыка была индийская, потом, видимо, японская, и не религия, потому что, когда в бывшем Советском Союзе говорят «буддизм», имеют в виду либо индийский буддизм, либо дзен-буддизм. Конечно, в Китае есть чань-буддизм (тесно связанный с чайной церемонией, недаром существует чаньская пословица «Чань и чай — один вкус»), однако он не столь известен, как дзен. Уточним первое впечатление о Китае: для вас это был визуальный или вербальный образ?

Н.В.: Образ этой страны сформировался, наверное, в середине 2000-х, и это был, конечно, визуальный образ, что связано с моим интересом к каллиграфии, к китайскому рисунку, китайской туши. Что касается вербального образа, боюсь, для меня это и до сих пор терра инкогнита.

К.К.: То есть вы не читали, как было модно, старокитайскую литературу?

Н.В.: Нет. Мне даже никогда на глаза не попадались книги китайских авторов.

К.К.: Но в Советском Союзе были изданы многие китайские древние поэты: Ду Фу, Ли Бо, Тао Юань-мин, печаталась и проза, причем огромными тиражами. Представьте себе — советский тираж в издательстве «Восточная литература»! Мы с вами люди разных поколений, но я-то очень хорошо помню, какой интерес в советскую эпоху вызывала эротическая литература. Найти ее в тогдашнем пуританском обществе, где все, с точки зрения властей сомнительное, вырезали, было чрезвычайно трудно. Но китайский средневековый роман «Цветы сливы в золотой вазе», несмотря на то, что в нем, конечно, были сделаны купюры, — это был эротический роман. Многие именно так познакомились с Китаем.

Н.В.: Нет, не читала, увы. Визуальное было более доступно, хотя, повторюсь, в моем сознании китайские акварели, туши часто смешивались с японскими гравюрами — влияние «условного Востока», — а ведь они совершенно разные!

К.К.: Тут вы не одиноки. Практически все художники, с кем я разговаривал в этой серии бесед, включая представителей молодого поколения, даже сейчас в «условном Востоке» путаются. Скажем, нижегородский художник Артем Филатов, которому нет и тридцати, начал с энтузиазмом рассказывать о Китае… но почти сразу я понял, что говорит он вообще-то о японской чайной церемонии, о корейских культурных традициях и так далее, однако Китай, китайская культура, гораздо более древняя и потому ставшая источником вдохновения для корейской и японской культуры, странным образом присутствует в его словах. Так, читая «Записки у изголовья» Сэй Сенагон [5], замечаешь, что при японском дворе все произносят китайские стихи — это показатель статуса, начитанности, как французская речь при дворе Екатерины Великой. Примерно то же самое я уловил в разговоре с Филатовым. Китай как бы растворился в японской и корейской культуре.

Н.В.: Согласна. Хотя мне не очень понятно, почему так произошло. Почему индийская культура из «условного Востока» выкристаллизировалась относительно рано и более четко, я еще могу себе объяснить, но, почему, скажем, японская в моем сознании была сформулирована лучше, чем китайская, объяснить не могу. Примерно до середины 2000-х в голове все это было перемешано.

К.К.: А что произошло потом?

Н.В.: Потом я после длительного перерыва вновь заинтересовалась китайским рисунком. В 1990-е я жила в общежитии Петербургской академии художеств…

К.К.: Простите, перебью. Очень важно, что это происходило именно в Петербурге: хотя вы, безусловно, принадлежите европейской культуре, ее латвийскому варианту, но все-таки как художник вы сформировались в двух разных государствах — и в России, и в Латвии. А как вы оказались в Петербурге?

Н.В.: После окончания школы я решила, что хочу быть художником, собрала чемодан и поехала в Петербург к сестре, которая училась на искусствоведческом факультете Академии художеств имени Репина. Я решила, что надо воспользоваться возможностью, пришла в общагу и сказала, что я студентка. У меня даже не стали проверять документов…

К.К.: Какой это был год?

Н.В.: 1997-й. Это было довольно смелое решение…

К.К.: Сейчас бы, наверное, на месте расстреляли, я думаю.

Н.В.: Рискованно, конечно, но тем не менее меня заселили в большой холл общежития, где когда-то, видимо, был концертный зал, там просто поставили раскладушки, койки, стулья… Платить нужно было немало, но деньги можно было как-то заработать. Я записалась на подготовительные курсы и в Академию, и в Мухинское училище, на рисунок. Надо сказать, что с рисунком у меня всегда были нелады, потому что академический рисунок предполагает скорее математический, геометрический подход, который мне казался ужасно скучным. Мне хотелось экспрессии, самовыражения, а нужно было рисовать эллипсы и бюсты. Я это ненавидела. Мне было ужасно скучно.

К.К.: А вы тогда уже знали китайскую каллиграфию?

Н.В.: Чуть-чуть. Но тогда, после длительного перерыва, я заново открыла для себя и китайскую каллиграфию, и китайскую тушь, и китайское понимание рисунка, которое отлично от европейского. Европейский рисунок был — и остается до сих пор — наследием эпохи Просвещения, это некая выверенная разумом, строгая, стройная конструкция…

К.К.: Ну, скорее наследием эпохи Ренессанса и бароккко, когда запечатлевали, прорисовывая мельчайшие детали, растения, птиц, зверей, чтобы точно отобразить окружающий мир…

Н.В.: В Мухинском училище рисунок требовал осмысления геометрической составляющей натуры: нос — это призма, череп — это, скажем, состоящая из определенных форм коробка; рисунок, как конструктор, собирался из этих геометрических форм. Всего этого нет в китайском рисунке, и мне это очень понравилось. Даже в произведениях X-XI веков уже чувствуется экспрессия, чувствуется понимание, что рисунок — это не просто статичное, точное изображение, а попытка художника передать свое внутреннее состояние или какой-то процесс. Во главу угла ставился не столько результат, сколько процесс создания. Это, наверное, что-то буддийское…

К.К.: Даже даосское, можно сказать.

Н.В.: Возможно. Уже тогда меня это сильно зацепило в китайской туши и каллиграфии.

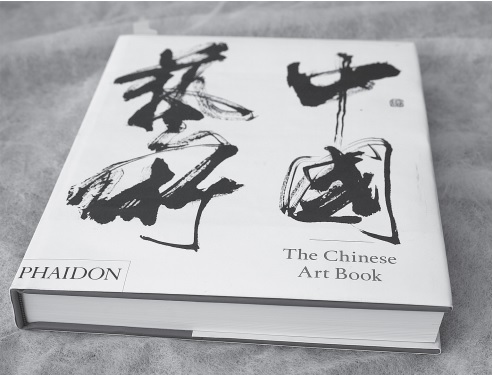

К.К.: Перед нами книга «The Chinese Art Book» [6] (илл. 1), в которой представлены разные стили китайской каллиграфии: есть очень точные, строгие (чжуаньшу, лишу, кайшу), а вот эти — экспрессивные (куанцао (kuangcao), известный так же как «дикий курсив» или «бешеная скоропись»). Тут нужно учесть еще вот что: европейский рисунок не нравился вам своей, если можно так сказать, «дисциплинированностью», однако идея необходимой рисунку определенной дисциплины существует и в европейской графике, и в китайской. Но это разные дисциплины, по-видимому.

Н.В.: Да, это другого рода дисциплина. Мне кажется, что для китайского художника, как я его себе представляю, хотя и не знаю, насколько это верно, важно было привести себя в состояние покоя, подготовить кисти, подготовить весь процесс, то есть дисциплина была скорее внутренней.

К.К.: Безусловно, она была именно внутренней, хотя в китайской культуре очень сложно разделить внутреннее и внешнее, в то время как в западной культуре это разделение заложено концептуально. И все же я вступлюсь за западную традицию: представление о том, что художник — это разнузданный, полупьяный бунтарь, который что-то там рисует, возникло только в период позднего Ренессанса. Вспомним, к примеру, биографию Караваджо… На самом деле 99% западных художников — это воплощенная дисциплина. Но, конечно, отличная от китайской.

Н.В.: Да. Дисциплина художника в его истовой приверженности своему делу.

К.К.: Добавлю, дисциплина состоит из ограничений… Ну, хорошо, продолжим. Вы работаете в разных, как сейчас говорят, медиа, но вы изучали книжный дизайн и продолжаете этим заниматься. Среди моих собеседников много художников, имеющих отоношение к книжной графике, к графическому знаку: Виктор Пивоваров, который делает альбомы; Артем Филатов — стрит-артист, чье искусство немыслимо без буквы и слова; фотограф Владимир Светлов, одновременно занимающийся изданием книг, и так далее. Насколько я понимаю, для художников этого направления китайский и — прежде всего — японский опыт исключительно важен. Так ли это?

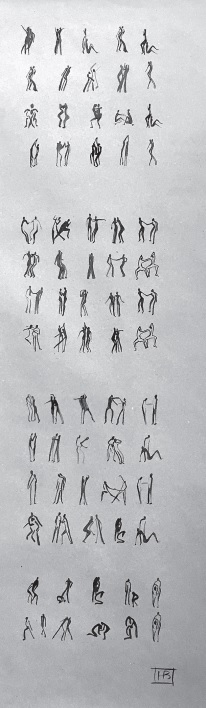

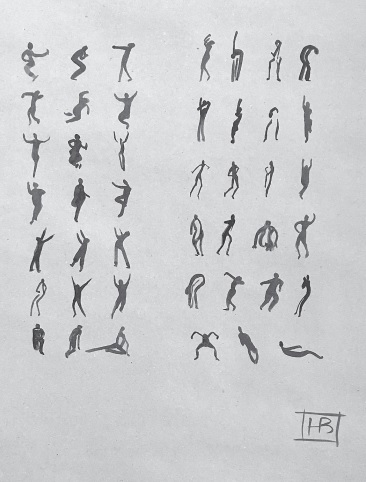

Н.В.: Конечно, потому что в Китае большое внимание уделяется формату рисунка, бумаге, всем мелочам, что очень важно и для дизайна. В китайском искусстве меня заинтересовало отношение к рисунку и к иероглифу как к знаку, который объединяет и начертание, и изображение. Мне захотелось попробовать идею иероглифа использовать в западном контексте, взяв структуру европейского, западного стиха. У меня есть работа, которая сделана целиком под влиянием китайского искусства. Она состоит из иероглифов, но копирует структуру и рифму шекспировского стиха: три катрена и заключительное двустишие. Вот посмотрите, так это выглядит (илл. 2).

К.К.: Действительно интересно. Тем более, что текст читается слева направо, но это китайский свиток, который предполагает чтение сверху вниз, вертикально. Могу представить, как китаец, который это увидит, начнет читать сверху вниз! Было бы любопытно сделать китайскую версию шекспировского сонета. У вас каждая фигурка — это как бы слог, но в то же время и слово, как и китайский иероглиф: он может быть слогом, а может иметь самостоятельное значение. Конечно, мы не можем сравнивать: европейские языки и китайский — совершенно разные, но тем не менее здесь можно прочитать каждую из строчек этого стихотворения не просто как строчку, а как короткую историю, если каждая из фигурок является словом.

Н.В.: Так и есть. Источником для создания фигурок послужили герои балета «Ромео и Джульетта», поэтому можно заметить то любовные отношения между фигурками, то, наоборот, конфронтацию между ними.

К.К.: Вы сказали, что наткнулись на идею китайского визуального искусства в начале или середине 2000-х. Понятно, что вы говорите о традиционном старокитайском искусстве. Уговоримся называть его «старым», потому что слово «древнее» несет определенные коннотации, «традиционным» же можно назвать все что угодно. Опыт столкновения со старым китайским искусством позволил вам вычленить Китай из ориенталистской «окрошки» условного Востока. А возникало ли у вас желание двинуться дальше, ближе к нашему времени?

Н.В.: Когда я училась в Королевском колледже искусств, я попала в интернациональную среду, среди студентов было много китайцев, и каждый раз, когда я общалась с ними, то понимала, насколько мало знаю о Китае. Тогда я познакомилась с современным китайским искусством, которое мне очень нравится и которое я считаю во многом более сильным и новаторским, чем западное. Мало того, мне кажется, что в XX веке, особенно вначале, когда в уже совсем модерную Европу попали китайские и японские работы, начался процесс переосмысления западными художниками самого искусства и своих практик.

К.К.: Это связано с модой на все японское во второй половине XIX века, которая послужила возникновению в искусстве стилистического направления японизма (Japonisme), и с модой на китайское, которое к тому времени уже давно, со времен рококо, именовали по-французски «шинуазри» (chinoiserie).

Н.В.: Дело не только в моде, художников привлек сам принцип отказа от существовавшей ранее строгой структуры рисунка. Мне кажется, возникновение экспрессионизма отчасти было связано с появлением восточных художественных практик. В этом смысле современное искусство, возможно, вторично по отношению к китайскому и японскому.

К.К.: Это смелое заявление, но если углубляться в историю изобразительного искусства, то еще до появления экспрессионизма китайское и японское, особенно японское, искусство значительно повлияло на живопись и графику импрессионистов — Моне, Тулуз-Лотрека и Дега. Вот где сказался отказ от строгого рисунка! Не говоря уже о Гогене и Ван Гоге.

Но вот что нужно иметь в виду: увлечение Востоком, Китаем и Японией в Европе второй половины XIX — начала XX века — это дань моде, следование ориенталистской концепции, не более… Европейцы, по сути, не понимали, с чем они имеют дело. Что вознесло на пик моды, скажем, рисунки, графику и гравюры Кацусики Хокусая? Представление об этом художнике как о неком потайном японском гении, который сидел где-то в глуши и тихо рисовал. И никто почему-то не знал, хотя это даже тогда довольно легко было проверить, что популярность Хокусая в Японии позволила ему превратить свое творчество в настоящее коммерческое предприятие. Он работал на заказ и издавал свои работы — все эти виды горы Фудзи, путешествия по водопадам и так далее — в невиданнах по тем временам масштабах. Но в Европе, повторюсь, никто этого не понимал. А непонимание вообще очень продуктивно. Вы согласны?

Н.В.: Конечно. Более того, мне кажется, произведение искусства для того, чтобы завладеть вниманием зрителя, даже нуждается в некоторой доле непонимания. Если я, когда смотрю на работу, сразу ее считываю, мне все понятно, мне становится скучно…

К.К.: А кого, например, вы считываете сразу? Репина, Пикассо, кого-то еще? Назовите картину, на которую вы смотрите — и вам все понятно и потому не интересно, хотя это хорошая картина.

Н.В.: Помните, мы с вами были на выставке Марлен Дюма [7]. Первые залы были интересные, а потом я стала считывать ее принципы, приемы, и меня перестало эмоционально задевать ее творчество.

К.К.: То есть, когда вы разгадываете трюк, на котором основывается произведение — потому что современное искусство все строится на трюке и на приеме, который, как сказал бы Шкловский, обнажен, и это тоже прием, и есть немало художников, сделавших прием предметом своего искусства, Уорхол, например, — то вам становится не интересно. Перебью сам себя и замечу, что это, конечно, странная постановка вопроса: интересен или не интересен Уорхол. Это как с кока-колой: вне зависимости от того, нравится она нам или нет, она существует.

Но вернемся к проблеме непонимания: все же, даже в случае полного понимания какого-то явления искусства, не всегда теряешь к нему интерес. Существуют художники с романтическим сознанием, которые стремятся быть не до конца понятыми или хотя бы чуть-чуть непонятыми, и художники, чье мышление, условно говоря, можно отнести к классицистическому типу. Речь идет не об историческом классицизме, а о том, что творческих людей можно разделить на классицистов и романтиков. Вспомнить Бродского: «Я заражен нормальным классицизмом. А вы, мой друг, заражены сарказмом». Вы имеете в виду, что вам становится не интересно, когда сам художник пытается быть понятым не до конца, а вы все равно считываете его?

Н.В.: Безусловно. Или в случае, когда работа однопланова, нет наслоений, потому смысл постигается без труда.

К.К.: «Черный квадрат», например…

Н.В.: Нет, не в этом случае. «Черный квадрат» — это, с одной стороны, безусловно, обнаженный прием, но, с другой стороны…

К.К.: Давайте переформулируем вопрос. Вот вы разглядываете китайские иероглифы. Вы ведь не знаете китайского языка — смотрите на них и ничего не понимаете, но они вам нравятся, потому что они красивые. Можете ли вы объяснить природу эстетического переживания чего-либо непонятного? По вашим словам, когда вы считываете произведение, то есть понимаете все окончательно, пропадает интерес. А если вы совсем ничего не понимаете?

Н.В.: Это неважно: можно считать информацию даже с иероглифа, значения которого мы не знаем, но то, как он написан, может многое рассказать, так же, кстати, как шрифт, классицистически элегантный или экспрессионистский.

К.К.: То есть вы утверждаете, что существует общий для всех принцип восприятия, который дает возможность постичь некие смыслы даже в явлении, совершенно нам чуждом. Приведу яркий пример, который я уже использовал в нескольких беседах: Китаю в современной западной культуре не повезло по той причине, что не в Китай, а в Японию в 1966 году поехал Ролан Барт. Он написал книжку «Империя знаков» (1970) [8] — о том, что оказался в мире сплошных означающих без означаемого. И потому ничего не понимает. Думаю, окажись он в Китае, с ним произошла бы та же самая история. Меня интересует природа тотального непонимания: если снять все контекстуальные, исторические, культурные и прочие слои, останется ли все же некий неразложимый элемент, осадок? Иными словами, можем ли мы хоть что-то понять, если мы ничего не понимаем, если мы ничего не знаем о китайской культуре? Или, скажем, сможет ли что-то понять китаец в культуре норвежской?

Н.В.: Человек всегда генерирует свои смыслы, мы же не просто гадаем, что хотел сказать этой работой художник…

К.К.: Неприлично задавать вопрос, что хотел сказать художник этой работой, — могут из класса выгнать.

Н.В.: Именно. Поэтому правильный вопрос скорее такой: как отзывается эта работа во мне, какие смыслы в нее вложены, что могу ответить этой работе? То есть необходимо возникновение диалога. А если работа полностью считывается, нам иногда просто нечего ей ответить. Сегодня хорошая погода — все! Диалог закончился, не начавшись.

К.К.: Да, но представители концептуальной школы из этого диалога сделали бы произведение искусства. Вспомните раннего Льва Рубинштейна с его карточками: «мама мыла раму», «папа купил телевизор» — трюизмы тоже работают, если к ним подставить определенный контекст. Сложность вот в чем: вы говорите, генерирует смыслы сам человек, который смотрит, читает… Однако здравый смысл подсказывает: если эти новые смыслы не будут иметь ровным счетом никакой точки пересечения с тем, что — уж извините за старомодную конструкцию — вкладывал в работу художник, тогда мы оказываемся в ситуации, когда ничто ничего не значит или все значит все. Когда ни в чем нельзя быть уверенным, потому что всегда можно сказать: а я вот такие смыслы генерирую, и вы мне не мешайте и нраву моему не препятствуйте. Конечно, я утрирую, но тем не менее не видите ли вы здесь опасности?

А ведь эта опасность носит довольно четкий социокультурный и политикокультурный характер, потому что такая позиция — мне знать ничего и не надо, я все равно генерирую смыслы из того, чего не понимаю, — это и есть основа для любого, если хотите, колониального и ориенталистского подхода. В этом непонимании, выдаваемом за основу для художественного акта, для взрыва какого-то нового смысла (а именно это и происходило в западном искусстве, в западной культуре в конце XIX — начале XX веков, по мере знакомства европейцев с Востоком и Китаем, с возникновением моды на китайское, японское и так далее), — и кроется опасность: если ты можешь, условно говоря, пообщаться с работой, если у тебя возникает ответ на то, что ты видишь, — это хорошо, это вроде бы и есть эстетическая реакция. Но в таком случае можно отнести к искусству любой предмет, который вызовет вашу эстетическую реацию: кружку, ложку, пирожное… Недаром же роман Пруста начинается с того, что мальчик Марсель вспомнил вкус печенья.

Вот о чем я говорю — так можно дойти до полного равнодушия к объекту. Боюсь, что джазмены могут меня убить, но, мне кажется, похожая история произошла с джазом, когда примерно в 1950-е годы стало ясно, что джазовый музыкант способен создать импровизацию на любую тему: выбрать песню из трех аккордов и сделать из нее альбом. Я не говорю о великих, но среднему джазмену — тогда и, может быть, сейчас — по сути все равно, что становилось исходным материалом для его импровизации, его интересовала сама импровизация. Получалось иногда хорошо, порой плохо — мы не это обсуждаем.

Еще пример. В Праге — я никогда не видел ничего подобного ни в Лондоне, ни в Риге, ни в других городах, — где-то на границе между Виноградами и Жижковым есть удивительное место. Идешь, смотришь: вокруг обычная Австро-Венгрия конца XIX века, чешские пивные, потом — советская Чехословакия, и вот уже места культурного отдыха для экспатов, и хипстерские места… И вдруг, совершенно неожиданно — на небольшой площади или в скверике — встречаешь сад камней. Уточню, что в Праге не японские сады камней, а именно китайские — это важно. Сад хорошо сделан, над ним явно потрудился тот, кто в этом разбирается. А вокруг какие-то люди гуляют, бутылки иногда кидают, окурки… Ты смотришь, смотришь и говоришь: красиво. И у меня это неприличное слово вырвалось: «красиво». Но я ведь ничего не знаю про сады камней, хотя и слышал что-то — буддизм, инь и ян, вода и камни… Так на каком основании я говорю, что это красиво?

Н.В.: Ну, видимо, эстетическая реакция может быть вызвана каким угодно природным явлением: деревом красивым, цветком, камнем. В этом случае нет необходимости что-то понимать. А вот когда мы смотрим на картину, эстетическая реакция не всегда возникает, здесь понимание и непонимание уже играет важную роль.

К.К.: Является ли это эстетической реакцией — философский вопрос, на который ответить вообще невозможно. Мне кажется, что возникает эмоциональная реакция, но не эстетическая — эстетическая предполагает знание.

Н.В.: Не стану спорить. Произведение искусства воздействует иначе: есть много работ, которые не являются красивыми, но задевают, заставляют нас думать, порождать смыслы, изменяют нас. Сформулировать смыслы помогает знание: чем больше знаешь, тем больше своих смыслов можешь сгенерировать, тем больше эта работа может тебе помочь, развить тебя.

К.К.: Пусть так. И все же одно дело, когда мы, скучающие туристы, приехали в провинциальный город или в другую страну, от нечего делать зашли в музей или галерею, посмотрели работы и говорим: да, это красиво, это вызывает у меня эстетическую реакцию. И другое дело, если — по гамбургскому счету! — в подобном отношении к искусству кроется какое-то ужасное высокомерие. Получается, что нам на самом деле безразлично, какие смыслы вложили в свои произведения их создатели, нас вообще не интересует, какая их породила культура. Главное для нас — прийти и сказать: «Да, мне это нравится», или «Это вызвало у меня двадцатлетней давности воспоминание о возлюбленной», или, скажем, «…о три дня назад съеденном плове» — все что угодно. А это — позвольте мне использовать ненаучное слово — нечестно, и вы как художник должны со мной согласиться: вы же не хотите, чтобы к вашим работам так относились?

Н.В.: Дело в уровне работы: на самом простом уровне работа всегда считывается. Я тоже далеко не все понимаю, и, если не могу понять, я…

К.К.: Простите, я вас перебью. Понимать далеко не все и не понимать совсем ничего — это разные вещи. Я говорю о ситуации полного, тотального непонимания, описанного Роланом Бартом в книге «Империя знаков».

Н.В.: Мне кажется, что крупинки понимания все же находятся всегда, и, отталкиваясь от них, можно постепенно наращивать свое знание.

К.К.: Тогда давайте вернемся к важному для меня вопросу. Итак, верите ли вы, что, если снять слой за слоем все культурные контексты, у человека западной культуры или у человека китайской культуры останется некий общий нерастворимый осадок антропологической солидарности, который позволит им друг друга понимать, хотя бы на таком уровне считывать и произведение иной культуры, и иной образ мышления и жизни… Да или нет?

Н.В.: Скорее, да. Надо провести эксперимент для интереса.

К.К.: Это было бы действительно интересно. Так проведем эксперимент! Вот произведение. Я специально закрыл имя художника, время создания, название работы. Вы на нее смотрите. Что можно сказать, кроме того, что здесь изображены цветочки и птички?

Н.В.: В ней есть какая-то поэзия. Она не считывается…

К.К.: В ней есть какая-то поэзия, потому что мы не понимаем. Так получается? Все, что не понятно, — это поэзия.

Н.В.: Просто очень красивая работа.

К.К.: Да, но закладочки, которые вы сделали в книге, тоже очень красивые. Они мне нравятся, я не знаю, что именно вы отметили и почему, но закладочки на фоне этой белой бумаги выглядят очень хорошо. В чем разница? Я понимаю, что обостряю и упрощаю вопрос, но все-таки: что мы можем узнать, не прочитав, что это Люй Цзи [9], что это работа конца XV — начала XVI века, написанная в эпоху определенной династии? Почему здесь изображены фазаны, почему именно эти цветы? Что остается, когда мы снимаем все эти слои?

Н.В.: Цвет. Да, этого мало, недостаточно для понимания, и я ни в коем случае не оправдываю незнания. Но ведь когда я захожу в галерею современного искусства, я тоже немногое понимаю, пока не подойду к табличке, где дана информация о художнике и времени написания картины, пока не выслушаю пояснений куратора.

К.К.: Видите ли, между современным искусством и старым китайским — огромная разница. Со времени появления концептуального искусства в конце 1950-х, если не ошибаюсь, годов, произведение искусства немыслимо без сопроводительного текста. Описание проекта, так называемая документация, становится его неотъемлемой частью. Разглядывать современный художественный объект, не прочитав текст, — то же, что смотреть на «Подсолнухи» Ван Гога, не зная ничего про солнце. В старом китайском и вообще в восточном искусстве описание играет совсем другую роль: люди, которые создавали это искусство, или вообще не предполагали никаких текстов, или предполагали тексты другого вида.

Н.В.: Вероятно, вы правы, но мне все же кажется, что, как это ни парадоксально, современное искусство гораздо проще для восприятия, чем традиционное китайское.

К.К.: Нисколько не парадоксально — по-моему, это очевидно.

Н.В.: Потому что копцептуализм концептуализмом, однако не все художники-концептуалисты, да и представители других направлений, отрицают историю искусств, они прекрасно ее знают, но их работы обращены напрямую к человеку, апеллируют к его эмоциям, как бы минуя предыдущий период. В этом смысле, как ни странно, современное искусство более понятно и доступно детям.

К.К.: Мне кажется, это легко объяснимо. Дело в том, что западная культура последних сорока лет ориентирована на детей. Культура людей, которые до 70 лет смотрят аниме, ставят лайки, вывешивают в инстаграме фотографии разных частей своего тела и так далее, — это культура глубоко инфантильная. Именно с учетом этого, in the end of the day, как говорят англичане, современное искусство считывается детьми лучше.

Н.В.: Да. Но ведь не все современные художники такие уж инфантильно ориентированные… Есть среди них те, кто пытается создавать произведения, что будут цеплять зрителя независимо от временно́го контекста, от того, знает он историю искусств или нет. Не рассчитывали на подобное знание и мастера прошлого, представители и традиционного восточного искусства, и западноевропейского искусства XIV-XV веков. А вот сейчас, если ты не знаешь контекста, не знаешь, о чем эта работа, то все, что у тебя остается, — это какой-то сухой остаток: цвет, фактура, рисунок.

К.К.: И тому есть отличный пример: во второй половине XV — самом начале XVI века в искусстве сосуществуют два параллельных — нам кажется, что параллельных — направления: Ренессанс и «пламенеющая готика». И действительно, когда сейчас смотришь на произведения, созданные в духе «пламенеющей готики», не можешь поверить, что в это время есть Ренессанс, и наоборот. Но для людей, живших в те времена, сосуществование этих направлений было нормой — вот в чем дело, и без этого контекста мы ничего не поймем. Этот пример работает как раз на мое вульгарное предположение, что, если мы ничего не знаем, мы ничего не понимаем.

Занятно, что для людей русской культуры, проживавших на территории СССР, которые никогда в жизни не бывали в Европе, мир готических шпилей был таким же своим, как и мир православных куполов: они видели все это в фильмах, даже в советских, скажем, в «Приключениях Шерлока Холмса», снятых в Риге. Готика воспринималась как часть мыслительного и визуального ландшафта.

А в случае с Китаем подобного сосуществования, соприсутствия направлений и культур не было и нет.

Когда я полтора года назад переехал в Китай, естественно, для меня все было новым и удивительным. Я много снимал и посылал фотографии своим знакомым. У меня есть знакомая в Риге — дизайнер интерьеров, человек невероятно эстетически тонкий и одаренный. Сама она не считает себя человеком искусства, но для меня служит безусловным барометром того, «что хорошо, что плохо», особенно в вещах повседневных. И вот я ей посылаю несколько фотографий, сделанных, когда я был в даосском Храме Черного Козла, есть такой. Мне кажется, вам я тоже посылал.

Н.В.: Да, я помню.

К.К.: На фотографиях — драконы, тигры, львы, цветы, отшельники, монахи даосские… Она отвечает: да это китайский лунапарк! Сначала я дико разозлился, а потом понял: а ведь с определенной точки зрения это правда. Она честный человек, эстетически честный, понимаете. И только потом, когда я познакомился с историей всех этих якобы древних даосских и буддийских храмов, когда узнал, что на самом деле почти все они были реконструированы в эпоху Цин, то есть после прихода к власти в конце XVII века манчжурской династии, я понял, что манчжурские императоры поступали, как Лужков, который украсил Москву новоделами. И тогда я осознал, что эта моя знакомая — человек с удивительным эстетическим чутьем. Она ничего не знает о Китае, но сумела уловить суть ситуации: это действительно лунапарк, Лас-Вегас, только в другое время построенный. Это доказывает, что в каком-то смысле нерасчленимый остаток — антропологический, эстетический, если угодно, — остается, что, даже если мы ничего не знаем о китайском искусстве, китайской культуре, мы можем что-то почувствовать, уловить… Вы как художник верите в это?

Н.В.: Да, иначе меня не цепляли бы работы в книге, которую вы показываете. Я и в самом деле мало знаю о Китае, но почти все работы мне очень нравятся, я готова подолгу рассматривать их, любоваться, читать про них. Не уверена, что, если бы я хорошо разбиралась в китайской культуре, глубоко понимала ее, меня бы настолько трогали и занимали эти работы.

К.К.: Значит, ваше художественное сознание романтического, а не классицистического типа. Согласны?

Н.В.: Скорее романтического, хотя… сложно сказать.

К.К.: Вы сказали, что любите современное китайское искусство. Кого из художников и почему?

Н.В.: Не хочу говорить про Ай Вэйвэя [10], потому что о нем говорят все. Лучше покажу вам работы Цай Гоцяна [11], современного художника, которые мне очень нравятся. Уверена, ни один европейский художник не смог бы создать ничего подобного. Цай Гоцян работает с порохом…

К.К.: Ну, понятно. Порох ведь изобрели китайцы.

Н.В.: Он создает инсталляции, а также рисунки и живопись, используя порох, часто работая в жанре distructive art.

К.К.: Искусство разрушения, разрушительное искусство.

Н.В.: Или саморазрушающееся.

К.К.: По-русски это звучит двусмысленно. Искусство саморазрушения — представляешь себе какого-нибудь изможденного героином художника, гения романтического…

Н.В.: Густав Мецгер [12], создатель автодеструктивного искусства, тоже экспериментировал со взрывами, но у Цай Гоцяна это настолько красиво сделано — взрыв, как цветок… Вот эта работа посвящена памяти Анны Д’Арнонкур, куратора и директора художественного музея Филадельфии. Так хорошо передать красоту и мимолетность, быстротечность жизни, красоту и трагизм одновременно, мне кажется, мог только китайский художник. Может быть, это опять слишком романтично звучит…

К.К.: Очень впечатляет. Это смонтированная фотография?

Н.В.: Я думаю, нет.

К.К.: То есть художник построил макет?

Н.В.: Мне кажется, это был public explosion [13].

К.К.: А мне так не кажется: при настоящем взрыве не смогли бы устоять деревья, от взрывной волны наклонились бы ветки…

Н.В.: Но Цай Гоцян совершает много взрывов именно на публике, в общественных местах. У него есть примечательная серия работ, где он переосмысливает европейское искусство, то есть делает то же самое, что и европейцы с восточным искусством. Очень любопытно. У него недавно была выставка в музее Прадо, где он, отталкиваясь от выставленных там картин, создавал свои живописные работы. Завораживает.

Я хотела показать еще несколько работ. Вот замечательная работа (илл. 5).

К.К.: Династия Шан? [14]

Н.В.: Да, но, если бы я не знала, что это династия Шан, сказала бы, что это работы современого керамиста. Настолько актуально выглядят, настолько необычны по дизайну…

К.К.: Необычны и привычны одновременно: в любом западном городе есть китайский ресторан, и какие-то элементы этого дизайна нам знакомы.

Н.В.: Смотрите, энергичный, даже грубоватый дизайн сочетается здесь с антропомофными формами животных — очень неожиданно. Пример того, что, даже если ты ничего не знаешь о работе, но что-то считывается, тебя это привлекает, заставляет смотреть еще и еще.

К.К.: Не кажется ли вам, что это не только талантливая работа неизвестного ремесленника эпохи династии Шан — ранняя совсем, конец второго тысячелетия до нашей эры и начало первого, — но и одновременно успех книжного дизайнера, который гениально разместил ее на белом фоне, и именно поэтому вещь выглядит такой зловещей. Если мы ее увидим на витрине в Британском музее, впечатление будет уже другое.

Н.В.: Возможно. А вот современные работы. Тоже не без иронии расположены.

К.К.: Партийные френчи выставлены… А, это артефакты из Саньсиндуя [15], я там был.

Н.В.: Мне нравится, как скомпонованы экспонаты в этом альбоме. Они из разных эпох, но напоминают и как бы оттеняют друг друга.

К.К.: Это чисто западная идея, потому что о Саньсиндуе — я не зря это говорю, это то немногое, что я знаю о Китае, написал даже небольшой текст, — об этой культуре никто вообще ничего не знает, даже сами китайцы, кроме того, что она началась и кончилась. Будто Китай в незапамятные времена посетили инопланетяне, принесли свою культуру золотых и серебряных масок, которая никак не связана с китайской культурой. Историки, конечно, говорят, что культура Саньсиндуя лежит в основе древнекитайской, но на самом деле с визуальным рядом традиционной китайской культуры она не имеет ничего общего. Но нам — так же, как и дизайнеру этой книжки, и составителю, — кажется, что они коррелируют. Это примерно как рядом с работой Кабакова повесить артефакт культуры майя и сказать: немножко похоже.

Н.В.: В нашем случае понятно, что не похоже.

К.К.: Да, но при этом дизайнер специально расположил экспонаты исходя из странности, неожиданности их сочетаний. Это, кстати, колониалистский подход к искусству. Для дизайнера что древняя культура, загадочная Саньсиндуй, что культура партийной униформы в КНР…

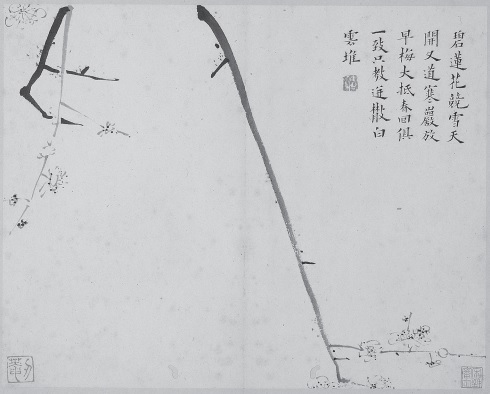

К.К.: А вот еще замечательная работа. Это Бада Шанрен (илл. 6) [16].

Н.В.: 1697 год, а выглядит настолько современно…

К.К.: Он изобрел новый вид графики, пейзажной. И что важно — этот тогда новый стиль графики, рисунка, как угодно это назовите, был результатом невероятно долгой традиции, которая этим художником рефлексировалась, и он дорефлексировал ее до полного исчезновения корреляции между означающим и означаемым, между репрезентацией и репрезентируемым… Ну, хорошо, самый последний вопрос, очень простой: насколько для вас как для художника сегодня, летом 2018 года, важен Китай как культура, как определенный историко-культурный и одновременно эстетический опыт? Насколько и почему?

Н.В.: Возвращаясь к началу нашего разговора, в том числе в связи с некоторыми упреками в колониальном мышлении…

К.К.: Это была всего лишь провокация.

Н.В.: Я вспомнила вот о чем. Мой покойный друг Крис — американец, который, в отличие от меня, много путешествовал, — периодически вступал со мной в словесные баталии, обвиняя в том, что вершиной художественных достижений XX века я считаю русский авангард, в то время как кругом столько всего интересного!

К.К.: Я с ним полностью согласен! Это отдельная история — как раздражает убеждение, будто, кроме русского авангарда, ничего выдающегося нет и не было.

Н.В.: Это мы с ним спорили об искусстве XX века, но как-то раз из очередного путешествия он прислал список самых дорогих художников современности. Я прочитала и поняла, что многих имен просто не слышала ни разу.

К.К.: Наверняка первые пять позиций — китайцы.

Н.В.: Более половины списка были китайские художники! А я не знаю, ни кто они такие, ни что они делают. Меня это повергло в ужас: нельзя же быть настолько зашоренной!

К.К.: Ну, за популярностью тех или иных художников во многом стоят рыночные механизмы. Понятно, что Китай — огромный рынок.

Н.В.: И тем не менее список Криса заставил меня оглядеться вокруг: действительно, нельзя же смотреть только в одну сторону… Это к вопросу о значимости Китая как культуры.

К.К.: Это понятно — но что Китай для вас?

Н.В.: Для меня Китай, китайская культура — это один из источников нового знания, нового, неисчерпанного представления о путях развития современного искусства. Такой и должна быть терра инкогнита…

[1] Данная публикация — часть проекта «Восприятие и распространение китайского современного искусства в русскоязычном культурном мире», поддержанного грантом Министерства культуры Китая «Исследование культуры и искусства» (2017 год, номер проекта 17DH05). Я благодарю своих коллег по Сычуаньскому университету Чи Цзиминь и Цю Синь за возможность работать над этой темой.

[2] Между Лао-цзы и Цзя Чжанкэ. Беседа Кирилла Кобрина с нижегородскими художниками Дмитрием Степановым и Артемом Филатовым // Неприкосновенный запас. 2020. № 1(129). С. 219-236.

[3] Российского в широком смысле. Имеется в виду не только то искусство, что создается и функционирует в России. Здесь важен не паспорт, а факт, что данный художник вырос на территории бывшего СССР и сформировался в рамках существовавшей (или существующей) там разновидности русской культуры.

[4] Это — китайское! Беседа Кирилла Кобрина с Виктором Пивоваровым // Неприкосновенный запас. 2018. № 3(119). С. 246-257; Даосизм, летающие монахи и пекинская опера. Беседа Кирилла Кобрина с рижским художником Владимиром Светловым // Неприкосновенный запас. 2019. № 1(123). С. 184-200.

[5] Сэй Сенагон (ок. 966 — ок. 1017) — японская фрейлина при дворе императрицы Тэйси, автор книги «Записки у изголовья» — шедевра старой японской прозы, оказавшего огромное влияние и на современную западную культуру.

[6] The Chinese Art Book. New York: Phaidon, 2013.

[7] Марлен Дюма (р. 1953) — нидерландская художница родом из ЮАР, переехала в Амстердам в 1976 году, с тех пор там живет и работает. Автор экспрессивных портретов, основанных на полароидных снимаках и газетных фото. Речь идет о ее выставке в лондонской галерее «Tate Modern» в 2015 году, см.: Кобрин К. Лондон: Арттерритория. СПб.: Арка, 2020. С. 853-860.

[8] Русский перевод Михаила Рыклина: Барт Р. Империя знаков. М.: Праксис, 2004.

[9] Люй Цзи (работал между 1439-1505 годами) — китайский художник, мастер жанра «цветы-птицы».

[10] Ай Вэйвэй (р. 1957) — китайский художник, куратор, архитектор, один из самых известных в мире деятелей современного искусства. В 2011 году был арестован властями КНР, находился в предварительном заключении и потом под полицейским наблюдением до 2015-го, когда ему разрешили покинуть Китай. С тех пор жил в Берлине, сейчас — в Кембридже.

[11] Цай Гоцян (р. 1957) — китайский художник, куратор китайского павильона на 51-й Венецианской биеннале (2005), художественный директор разработки спецэффектов для торжественных церемоний открытия и закрытия Олимпиады в Пекине (2008).

[12] Густав Мецгер (1926-2017) — британский художник немецкого происхождения, создатель так называемого «автодеструктивного искусства», повлиял на некоторых деятелей контркультуры и рок-музыкантов.

[13] Взрыв в присутствии публики.

[14] Династия Шан (1554-1046 годы до нашей эры) — одно из ранних царств на северо-востоке Китая, предшествовала древнему государству Чжоу.

[15] Древняя китайская археологическая культура (2800-800 годы до нашей эры), обнаруженная во второй половине прошлого века на территории нынешней провинции Сычуань, в районе города Чэнду. Об археологическом комплексе Саньсидуй см.: Кобрин К. На руинах нового. СПб.: Издательство Ивана Лимбаха, 2018. С. 173-186.

[16] Настоящее имя Чжу Да (1626-1705) — китайский каллиграф, художник, поэт, мастер пейзажа, изображений цетов и птиц.