Стихи из тетрадей

Опубликовано в журнале Иерусалимский журнал, номер 68, 2023

От редакции [1]: Вниманию читателей предлагается материал, который редакция считает одним из наиболее важных в этом мемориальном выпуске – подборка стихотворений из неопубликованных тетрадей выдающегося советского поэта Б. А. Слуцкого. Материал, который представляется нам значительным как сам по себе – с очевидным присутствием мастерства, неповторимого «слуцкого» почерка даже в стихах, к сожалению, не завершенных, – так и в силу особого трепетного отношения, любви Игоря Бяльского к творчеству одного из наиболее ярких поэтов-выразителей своей эпохи.

Игорь называл Слуцкого одним из самых великих (именно так) поэтов России 20-го века. Благодаря главреду «ИЖ», а также первооткрывателям неизвестных ранее текстов поэта Юрию Болдыреву Петру Горелику и Андрею Крамаренко, в журнале появилось несколько весомых подборок неопубликованного ранее Слуцкого, немало исследовательских материалов, связанных с его биографией и творчеством. Творчеством, не оставляющим нас равнодушными и сегодня, творчеством разноликим и вызывающим подчас столь неоднозначное к себе отношение. Творчеством с языком заземленно (до нарочитости) бытовым, и одновременно местами возвышенным, вплоть до пафосного. Творчеством с его «комиссиями, перекомиссиями, подкомендантами…» Но и – со «словом <…> крепче и надежней, чем всё что было доброго и злого».

Надеемся, что данная публикация неопубликованного Слуцкого, как и предыдущие в «ИЖ», внесет свой вклад в постижение мироощущения выдающегося поэта. Мастера, который, перекликаясь с громогласным галичевским «А бойтесь единственно только того, / Кто скажет: «Я знаю, КАК НАДО!»», ненавязчиво обозначил:

Знак вопросительный верней,

надежней знака восклицательного…

Хочется верить, что и эта подборка поможет читателю глубже проникнуть в космос поэтики Бориса Слуцкого, лучше расслышать голос поэта эпохи надежд, разочарований и безвременья:

Я, как маленькое межрегионное

солнце, орган света, тепла и благ, –

уважайте, пожалуйста, оное,

тоже светит в яви и снах.

* * *

Из тетради № 7 (1959 – 1963)

ПЕСОК И ВРЕМЯ

Песок в песочных часах заменён

Какой-то древесной трухой,

и вместо величья былых времён

прогресс торжествует сухой.

Но все-таки время верней сейчас,

чем в эру песочных часов.

И на вопросы «который час»

я точно ответить готов.

Но все-таки время идет вперед,

и уровень новый высок.

Но все-таки время своё берёт,

а не уходит в песок.

И благожелательный интерес

теперь у всех налицо,

к освистанному словечку «прогресс» –

продвинулось это словцо.

* * *

Все делали всё,

что могли,

и кое-что сверх

возможности,

выкапывали из-под земли

понятия, массы, мощности.

Нагрузка была такова,

такие законы движения,

что трескалась голова

от полного постижения.

И вот – устал металл.

Дубы устало поникли.

А человек сметал

судьбу

на живую нитку.

* * *

Свежая голова – понятливая, ясная.

Доброе утро после спокойной ночи.

Жизнь, как солнышко красное.

Хочется запеть, что есть мочи.

Сколько бы ни было корму,

я принимаю без торгу

трав – и листья и корни,

утренних птиц восторги.

Думать всерьез, подбивать итог,

планировать долгие годы

лучше на развилке лесных дорог

в солнечную погоду.

Я приезжаю сюда всегда,

чтоб подсчитать года –

сколько прошло, сколько осталось,

прикинуть в уме: далека ли старость,

следить плывущие облака

и думать: все-таки далека.

* * *

Слишком долго стихи читать –

как дышать одним кислородом,

и поэтому надо с народом

говорить и вдыхать азот.

Или просто поехать к морю

и размыкать всякое горе.

Это – если вам повезет.

Книги – лучше газет, но хуже

разговоров, живых бесед.

Это так, но, конечно, книги

все же лучше газет.

* * *

В острый, словно клин журавлиный,

в тесный угол загнали меня,

словно беглого негра гоня

между Северной Каролиной

и второй Каролиной, другой.

Впрочем, здесь ни при чем Каролина:

в острый, словно клин журавлиный,

загнан я. А я – не герой.

Не герой. Просто так – человек.

Значит, можно не выкрикнуть лозунг.

Значит, можно смахивать слезы

с покрасневших от горести век.

С человека немного возьмешь,

и особенно, если он загнан

в острый, словно молний зигзаги,

угол, если кричит: не трожь!

И рукою глаза закрывает,

а другою – собаку срывает,

отрывает ее от груди,

если все у него – позади

и совсем ничего впереди,

кроме этой самой собаки,

что повисла уже на рубахе.

* * *

Зачем смотреть на часы?

Зачем проверять весы?

Проще сразу же лечь

на большую русскую печь.

А там на печи – тепло.

А там – темно.

А время – все истекло

давным-давно.

МЕЧТА

Запереть бы двери, снять бы вывеску,

часовых поставить у ворот,

и на целое лето вывезти

к морю Чёрному весь народ.

Снять бы плакаты, кроме цитаты

чеховской: «Мы отдохнем!»,

чтоб рабочие и солдаты

отдыхали день за днём.

А потом, после уборочной

привезти сюда же крестьян,

чтоб дымили трубкой махорочной,

обсуждая каждый изъян.

Нет желания более пылкого,

Чтобы от Батуми до Выйкова

пляж!

И весь советский народ

до единого, без изъятия,

к черноморской волне в объятия

так и ринулся прямо вперед.

ОСЕНЬ

Все овощи подорожали,

но виноград подешевел,

и возвратились горожане,

приехали из деревень.

Москва арбузами отъелась,

от пуза квасом напилась,

июльским солнцем отогрелась

и в холодке отоспалась.

Пожалуй, нет поры дельней

для стройки, для стихов, для прозы

ноябрьских передзимних дней:

блестят от солнца и мороза.

Роятся планы в голове,

а перья – роются в тетрадках,

а балладах, по-ноябрьски кратких,

и осень бродит по Москве.

* * *

Люди умирают и приказывают

долго жить.

Долго жить, как импрессионисты,

у которых день деньской

всюду было прибрано и чисто –

в совести и в мастерской.

Шестьдесят прожить, а лучше – семьдесят,

и восьмидесяти двух

от упадка деятельности сердца

испустить неторопливо дух.

Как абхазцы – не болеть ни разу,

не бояться ветра и дождя,

а ходить степенно по Кавказу,

правнуков десятками плодя.

Как аварцы – кто их только лечит –

помнить сдачу Шамиля,

умирать тогда, когда земля

покрывает плечи пуха легче.

Я приказы исполнять привык,

обожаю исполненье долга.

Долго жить? Что ж, буду жить я долго.

Выберу кривую из кривых

линию до смерти.

* * *

Записать бы на магнитофоне,

стенографировать день ото дня

вопросительным знаком на общем фоне

выделяющегося меня.

* * *

Заметай, метель, метлой,

пороши́ поро́шей,

чтобы город был не злой,

чтобы был хороший.

Насыпай снега, пурга,

закружи округу,

чтоб не встретил я врага,

чтоб увидел друга.

На шоссе – белым-бело,

а в душе – теплым-тепло.

То, что было – все прошло,

светлым снегом занесло.

Белым, светлым, как луна,

осень вся забелена.

Замело, запорошило,

занесло,

все …………… пережило.

* * *

Много книг было. Книг было много.

Больше нужного было книг.

Разобраться надо бы в них.

Разобрать, разложить,

распродать, раздарить.

Наконец, прочесть

хоть некоторые.

Скажем, четные все тома.

Все равно – покупаю снова

много книг. И журналов – тьма.

Не разбить, хоть с утра до вечера

на диване лежа, читай

это воинство недоверчивое,

многолюдное, как Китай,

не умять, не проработать,

даже, если три жизни работать.

* * *

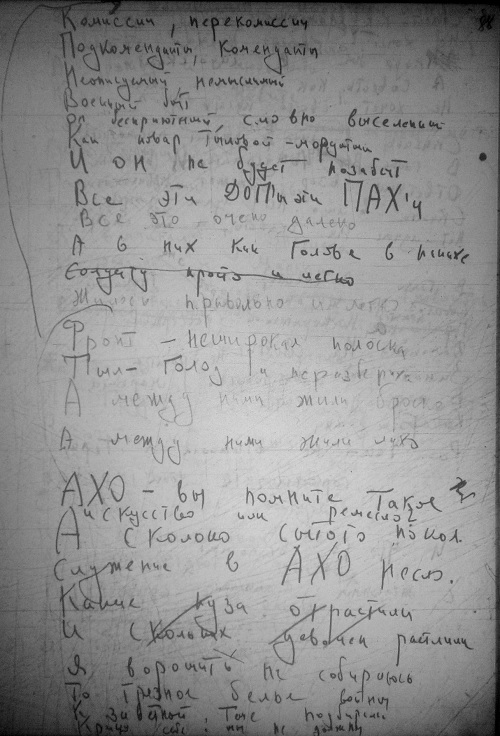

Фронт – неширокая полоска.

Тыл – голод и неразбериха.

А между ними жили броско.

А между ними жили лихо.

Комиссии, перекомиссии,

подкоменданты, коменданты,

неописуемый, немыслимый

военный быт.

Он бесприютный, словно выселенный,

как повар тыловой – мордатый.

И он не будет позабыт.

Все эти ДОПы, эти ПАХи,

всё это очень далеко.

А в них, как голове в папахе,

жилось привольно и легко.

АХО – вы помните такое

искусство или ремесло?

А сколько сытого покоя

служение в АХО несло.

Я ворошить не собираюсь

то грязное бельё войны.

К заветной теме подбираясь,

кричу себе: мы не должны.

* * *

К удовольствиям сельским – любовь

к заготовкам цветов и ягод

и подсчётам белых грибов,

всем семейством собранных за год.

Страсть к траве-мураве и страсть

к сосняку и роще, и чаще

получает все большую власть

и встречается мне все чаще.

Устающие от удобств,

устремляются горожане

под пургу, звездопад, норд-ост,

под больших ветров голошенье.

КОСТЕР В ДОМЕ ОТДЫХА

Дети самого старшего возраста,

то есть взрослые,

набрали в чаще всякого хвороста,

палки, от вечера росные.

Принесли, сложили, зажгли

большой костёр.

Высокий, словно костёл.

А сами на траву легли.

Костер трещит. Люди молчат.

Костер – весёлый. Люди спокойны.

Они вспоминают детей, внучат.

Они вспоминают войны.

Вздымайся елью, огня костёр,

клади на лица дымов печать.

Гори, костёр, под твой разговор

думать хорошо и молчать.

* * *

Тень человека гуще тени дыма –

чернее и печальнее.

Дымы не умирают молодыми

от войн и от отчаянья.

Дым человека – слаже и поганей,

чем дым древесный.

Деревья не несут вперед ногами

в коробке тесной.

И только память, только слово

о человеке крепче и надёжней,

чем все, что было доброго и злого.

СЕРДЦЕ

Ободранное жалостью

сердце, пожалуйста,

еще хоть немного

потикай, постукай,

постучи, пошуми.

Еще в одну дорогу

меня с собой возьми.

Пока оно колотится

где-то слева,

что-то не хочется

посмертной славы.

* * *

Что я сто́ю, где я стою́,

на какой шесток я сяду,

это мне выяснять – не надо.

Биографию всю мою,

всю вторую ее половину

обсудили уже давно

и частично сняли в кино.

До сих пор неуловимы

только раннего детства черты,

годы отроческой чистоты.

Почему-то я все забыл,

ничего почти не запомнил.

А ведь целый период был

тот, что детство мое заполнил.

Смутно видится странный строй

школьный и тем боле семейный.

Вместе с братом и сестрой

получаю уход всемерный.

Учат! Музыке, языку.

Педагоги на дом ходят.

А на улице в люди выводят.

То есть бьют.

* * *

С невестами – помалкивали.

С друзьями – не болтали.

Описка ли, помарка ли –

и головы слетали.

За горло, нет, за глотку

хватали, брали нас.

И старого, и малого,

как уток били в лёт.

Так тридцать лет без малого,

без года тридцать лет.

* * *

Алфавит – от альфы до зета.

От «А» и до самого «Я»:

все буквы обуты, одеты

и все, как родная семья.

Здесь «Ю» или «Я» не обидно,

что «А» или «Б» – впереди.

И мягкому знаку не стыдно –

не хочет вперед перейти.

Здесь «эМ» не толкается с «эН»ом,

никто не злословит про «А»

о месте его несравненном –

его признаются права.

Кичиться ни кастой, ни рангом –

не надо: бери, что дают.

А буквы – народам и странам

прекрасный пример подают.

* * *

Я снова на окраине,

воспетой петухами,

воронами ограянной,

засыпанной стихами.

И в эту кучу лирики

и я метну немножко –

не столько, сколько Рильке,

а столько, сколько можно.

* * *

Не превышать свои возможности!

Говорить, а не вещать!

Я, как станция средней мощности.

Я могу освещать!

Я, как маленькое межрегионное

солнце, орган света, тепла и благ –

уважайте, пожалуйста, оное,

тоже светит в яви и снах.

Я, как турбовинтовое

в реактивные времена.

Невысоко над головою,

но лечу. Я словно война

с малой кровью, но все же с кровью,

как роман пожилых людей

со своей великой любовью,

с новой молодостью своей.

СОХРАНИМ ПОДМОСКОВНУЮ ЗЕЛЕНЬ

Лес поджимает ноги, а Москва

без передышки наступает на ноги.

И словно море гложет острова,

так и трава – не вырастает наново.

Так и листва – не зеленеет вновь,

там, где гранатой разрывной

Москва тяжеловесно пролетела.

Асфальта неулыбчивое тело

березе навалилося на грудь,

сосне не охнуть, ели не вздохнуть.

И вот природы полевая суть

замазана явлением бетона.

О лесопарковая зона!

Тебе грозят все двадцать три района,

не помню точно, сколько, но грозят.

Не уступай ни метра и ни рощи,

обжалуй каждый кустик в Моссовет.

Киоски – слаще, а березы – проще.

Реклама – ярче, но милей – рассвет.

* * *

И щекотно, и колотно,

и холодно, и голодно,

и плохо, и нехорошо.

Лежу и мучаюсь давно.

Спать – не засну я все равно.

Давай читать стихи.

Войной забытый сеновал.

Сквозь щели виден небосвод.

Пиры я там пропировал,

пригубил чаши всех свобод.

Я вспоминал все, что забыл,

я разносил по эрам

о том, как я поэтом был,

молоденьким поэтом.

* * *

– Раздевайтесь до пояса,

а глаза – закрывайте!

Бледно-красные полосы

растеклися по коже.

Я лежу на кровати,

и стоит за кроватью

врач, похожий на рок,

на судьбину похожий.

Врач, похожий на долю,

врач, похожий на листик

бледно-серой бумаги,

копию приговора.

Точно взвесивший боли

без сомнений и мистик,

врач ученый, как маги,

осторожный, как воры.

Как бестрепетны судьи

в больничных палатах.

Современные судьбы

ходят в белых халатах.

Современный рок

это просто рак,

а его пророк –

кандидат наук.

ПАМЯТЬ

Воспоминания – в порядке:

уложены и обихожены.

Я с ними не играю в прятки,

играю в прятки только с памятью.

И совесть, словно пес домашний –

накормлена и успокоена.

Интриги, каверзы и шашни –

не от неё: они от памяти.

Всё – словно челюсти и ёлочки –

всё – вычищено или высижено.

Все фактики легли на полочки,

там нету места только памяти.

Да что она такое, собственно?

За что мы высланы и сосланы

с такою безупречной совестью

в районы северные памяти?

В безлюдные пустыни памяти.

В безмолвные пространства памяти,

где грозные призывы памяти,

а больше – ничего не слышится.

* * *

Как зимы для скота в бескормицу,

так ночи медленны в бессонницу.

Не сплю, наверное, двухсотую,

двухсоткакуюнибудь ночь.

А на лекарства я не сетую –

они не могут мне помочь.

О, если б угрызенья совести!

Помучили бы – и прошли.

Но ни корысти и ни зависти

и ни желанья, чтоб прочли

в Америке или в Антарктике

или в двухтысячном году,

а просто – по законам оптики

я света утреннего жду.

* * *

Вы очень нас обяжете,

когда над гробом нашим

прочувствованное скажете.

А мы – над вашим скажем.

Когда все связи порваны,

когда все вины поровну

и отношенья попраны,

остаются похороны.

На похоронах в моде

степенность и уют.

На похоронах в морду

друг другу не дают.

Тому, кто слова доброго

ни разу не слыхал,

там скажут любо-дорого,

а не «Дурак! Нахал!».

И музыку закажут,

и принесут венки.

* * *

Холодильники, кафель –

магазин, словно полная чаша.

Вот еще бы несколько капель:

привозили бы гречку чаще.

Где она, эта самая гречка?

Раньше, так и текла, как речка,

а сейчас высохла,

обмелела, иссякла.

Словно гречку выслали

до последней капли.

Птичьего молока – не надо,

это пища совсем не наша,

и – ни рябчика, ни ананаса;

мы желаем гречневой каши.

Ничего лишнего. Только

то, что положено –

гречневой каши за чистым столиком

со скатертью, не очень давно положенной.

Вот поедим досыта

изо дня в день целый год,

а дальше, в порядке досыла,

большое искусство пойдет.

* * *

Живу, понемногу старею,

но чувства по-прежнему пылки.

Выигрываю в лотерею,

сдаю пивные бутылки.

Пивные сдаю все чаще,

водочные – все реже.

Если слышу про счастье,

думаю: эка брешет.

* * *

Украинское слово «самогубство»

точней, чем русское «самоубийство».

По-русски это слишком узко

и только, если быстро.

Губить себя не только, если поезд,

и голову под поезд,

а постепенно распуская пояс,

утихнув, успокоясь.

Зато подсказано самой судьбою

российское «кончать с собою».

И лучше не придумаешь, не скажешь.

* * *

Еще ругаемся на Вы,

и телефильмы из Москвы

воспринимаются в Нью-Йорке.

Но мир – нога на скользкой корке.

Но мир на грани, на черте,

на рубеже, на линии.

Вот вспыхнет жёлтое и синее

на еле видной высоте,

взовьется гриб, и будет гроб,

и будет горизонт багров,

закат извечный станет,

и утро – не настанет.

* * *

Не желаю несвоевременность,

не хочу тупое упорство

обменять на вашу трепетность

и проворство.

Не желаю быть желательным.

Я не пал до вершин успеха.

К вашим целям безотлагательным

поспешать мне не к спеху.

Опоздав к немедленной славе,

я вообще разучился спешить.

Делу отдав дань и забаве,

я хочу поглядеть, пожить.

Если правда, мы счастья заводы,

я хочу, чтобы времени сточные воды

сквозь меня, как сквозь фильтр прошли.

* * *

Заедают мелкие дела –

на большие не хватает времени.

Из посеянного мною семени

хлипкая пшеница возросла.

* * *

Сталина – не было.

Было слово,

идущее сразу за словом Родина

в крике политрука.

Была зовущая вперёд рука.

Вперёд? Вперёд. Или в этом роде.

Разумно? В общем, конечно, толково.

Дельно? Иногда, конечно, дельно.

И множество слов: хорошо, беспредельно,

отлично, эпохально,

и главное слово – гениально.

А Сталина – не было.

БОЛЕЗНЬ

Уже леченье от леченья,

уже лекарства от лекарств,

и судорожное волоченье

себя, сквозь всех больниц прокат.

И сотрясавший государства,

истории дававший ход,

стал докторов послушной паствой

и – фармакологам доход.

Послушный, словно идиотик,

он не бунтует, не хамит,

грызет его антибиотик

и добивает сульфамид.

Вы, говорят ему, отличник

леченья, вы такой больной!

Пилюль не пожалеешь лишних,

таблеточки еще одной.

Мигает слабая коптилка,

покуда он ещё живой,

и озаряет не квартирку,

а только метр над головой.

* * *

У меня хорошая память,

языки-то я честно учил.

Я могу отслужить, исправить

то, что я заслужил, отмочил.

Я могу восполнить потери,

я найду свой правильный путь.

Мне бы должность сонной тетери

в канцелярии где-нибудь.

* * *

С наступающим,

с подступающим,

словно слезы к глазам годом.

Нет, не то – с легко ступающим

тихим, словно снежок над городом.

Нет! С очередным итогом

непонятным, как йогом.

Нет, с прекраснейшим самым праздником

и с торжественным, словно привратником

в наступающее, в грядущее,

громогласным, как первоклассник.

Не скупясь, доставайте радушие

и расходуйте в этот праздник.

* * *

Лягу в девять,

а встану в десять.

Только лягу – в сон провалюсь.

И за целый бессонный месяц

отдохну, просплюсь, отосплюсь.

Встану в десять и кофе выпью,

и писать баллады уйду.

И, наверно, десятку выбью:

сразу в яблочко попаду.

Целый день будет ранний, утренний,

не домашний, а только уличный,

переулочный, площадной,

вкривь и вкось исхоженный мной.

Целый день из почвы столичной,

из культурного слоя Москвы

выбивать буду стих отличный,

чтоб его услышали вы.

С ЛАВОЙ НА «ВЫ»

Остывайте, лава,

превращайтесь в скалы,

будет Вам и слава

та, что Вы искали.

Описанье жара,

прославленье блеска –

помним, как бежали

Вы по перелеску,

как дубы рубили,

резали под корень.

Как мощны Вы были.

Как был мир покорен.

А покуда брызги

брызжут из потока,

подходить к Вам близко

страшновато что-то.

* * *

Я не недовольный. Я – довольный.

Мне хватает воздуха и пищи

на земле, под небом

мне хватает

и земли, и неба голубого.

Только сердце иногда хватает.

Впрочем, как у всякого любого.

* * *

Начинается полусон,

тьма и свет идут полосой.

Если тьма, это хорошо,

если нет, берешь порошок.

И проваливаешься в провал,

и обрушиваешься в обрыв.

Улетаешь в тартарары,

где ты много раз побывал,

забывая свои слова, –

в сон!

Забывая свои дела – в сон!

Утром будет болеть голова.

Все равно – лишь бы в сон.

И лежишь глубоко во сне,

словно глубоко на дне.

* * *

Все, что полагается,

то и отлагается

из ссор и раздоров,

как соль из растворов.

Потом набирается

много этой соли,

и в сердце начинается

что-то вроде боли.

Из тетради № 30 (1972 – 1974)

* * *

Домашний анализ партии.

Когда закончилась партия,

и выигравший, и проигравший

в отелях своих сидят

и расставляют фигуры,

и с чувственной антипатией,

с симпатией и апатией

на эти фигуры глядят.

Послевоенный анализ

выигранной и проигранной,

но уже довоёванной

многолетней войны.

И выигравший, и проигравший

на лист из блокнота вырванный

заносят: мы это сделали,

но мы были не должны.

Ночное стихотворение,

с утра на свежую голову

прочитанное, обрушенное,

сорвавшееся на меня

с его звучаньями тайными,

но полное смысла голого

с его оттенками смутными

при резком свете дня.

* * *

Все сделано и доделано,

все кончено до конца.

А может ли быть переделано?

А если начать с яйца?

А если начать с начала,

не глядя на подпись, печать?

А что бы оно означало,

если сначала начать?

* * *

Оказалось: было и что терять,

и что в душе повторять,

и что можно всю жизнь читать пять книг,

странствуя среди них,

и что черный хлеб, простая вода –

счастье, а не беда.

Показался себе я таким богачом,

что мне все нипочем!

К ВОЛХВУ

Проаукай свою пранауку,

волхв,

свой заговор выговори!

Дунь-плюнь, волхв, распостарайся, ну-ка!

Не тони, в огне не гори!

Человечество не ошибается,

разве только по пустякам.

Это так говорится, бается:

идол, мол, кумир, истукан.

Неужели сакральные жесты,

неужели несчастные жертвы

всё впустую, корове под хвост.

Нет, вопрос о волхвах – непрост.

Проаукай, а я откликнусь,

проступи своим дивным ликом,

окажи свою темь и тишь.

Отзовусь – только ты прокричишь.

* * *

Приходят поговорить,

а вы их должны послушать.

Им некуда больше пойти,

а хочется поговорить.

Заходят на час по пути,

загромождают жилплощадь

и кашу свою начинают варить.

В деньгах иногда откажешь,

и книгу не дашь на вынос,

но этой занозы не вынешь:

приходят поговорить.

О чем: доказывают невинность.

С тоской ожидаешь финиш

и дверь спешишь отворить.

Мне сплетни неинтересны,

и тайны мне бесполезны,

но вот он сидит, болезный,

несчастный, шумливый, грешный.

Выкладывает мне душу,

мою выматывая,

и я его не нарушу.

* * *

Короткая, как у зеркала, память.

* * *

Микромиражи в микромирах

отличаются тщательностью отделки.

До чего же талантливы безделки

мелкая пластика в малых мирах.

Ежели рубежи сужаются,

сразу же уточняются линии,

микрофантомы сооружаются

с блеском песчинок, с изяществом инея.

Микромиражи в микровечности

длятся столько же, сколько миражи

в крупной, в настоящей вечности,

преодолевшей все рубежи.

* * *

Окончательно выясняется,

что все книги не прочитать,

в города все не съездить,

во всех реках не искупаться.

Для чего же в подробностях мелких копаться?

Небольшие возможности точно считать?

Все года не прожить.

Не прожить все года.

До весны дотянуть бы. И ладно. Полгода.

Посмотреть бы, какая же будет погода

той весной – без тумана, без снега, без льда?

Окончательно выяснилось, что неясно.

Все до конца.

Все неясно. Но все-таки утром прохладно.

В полдень жарко. Ну что же…

и ладно.

* * *

И на снегу горят костры

и на снегу

и я забыть об этом не могу

РУБЛЕВСКИЙ СПАС

До сих пор художников накаляя,

в наши души по самые уши врос

этот

с ликом

Первого Николая,

с Николаем Палкиным

схожий Христос.

Чей посланец – Рая?

А может, Ада?

Но железная воля в ударе взгляда

и осанка, словно удар хлыста,

с императорским профилем

Христа.

Спас! Кого он все же спасает?

Где, когда и как, и кого он спас?

Стопудовый лоб его нависает

над тяжелым взором холодных глаз.

Очертило властительное презренье

твердокаменный профиль того Христа,

и всю жизнь разбираюсь: здесь прозренье,

или просто облыжная клевета.

* * *

Полусвобода полуслова,

недоразмах недостиха,

солома, ерунда, полова,

чушь, суета и чепуха.

* * *

Сухо делать добро.

Глухо, тихо, бесшумно.

* * *

История пошла по Щедрину

и не пошла по Достоевскому.

Поэтому, наверно, есть кому

ее замерить в глубину.

Знак вопросительный верней,

надежней знака восклицательного,

и направленья отрицательного

нет положительнее в ней,

в истории. Анализировать

важней, чем идеализировать,

хулить способней, чем хвалить,

особенно, когда свалить

еще возможно, и гнилая

еще перед тобой стена.

* * *

Была – прошла. По рытвинам. По пням.

По пням. А также по годам и дням.

Какая ни была. Какая ни

была. Она теперь сплывает.

Все прегрешенья, все раскаянья

уносит или просто забывает.

Под дождиком, по рытвинам, по лужам –

не самым худшим и не самым лучшим.

А как?

А так.

А так же, как у всех.

И скоро всю её завалит снег.

* * *

В рощице после обстрела

ни ветки, ни листка.

Мало что уцелело

от былого леска.

Зелень зачернили.

Птичьей ни души.

Остренько зачинили

ели – как карандаши.

Но, пережив обстрелы,

требуют высоты,

тянут синие стрелы

вверх! –

голубые цветы.

Между голубизною

неба и синевой

лютиков

столько зною,

жизни вечно живой,

что расчёт уцелевший,

глядючи в синь небес,

думает: скоро леший

вновь придет в этот лес.

* * *

Грехов – словно у Кальвина в Женеве,

греховен мир и низок, и убог.

А бог[2] он – есть. Но он всегда во гневе.

Угрюм наш бог.

В церквях, где у святых носы отбиты,

где холодно и жутко, и темно,

ну как не вспомнить сладостного быта

католицизма,

не взглянуть в окно

богатого и жирного соседа.

Покуда свет вечерний не потух,

покуда пастор гнёт свою беседу,

кричит на нас, как на овец пастух,

настой греха насыщен, пересыщен,

со всех пороков спала шелуха.

Мы верную пропорцию не сыщем,

пока не выпадет кристалл греха.

А у католиков он выпадает.

Прекрасный, вежливый греха кристалл.

Вот ты его

со дна души достал

и смотришь:

он ласкает и блистает.

* * *

У зеркал свои теории

отражения. Они

отражают все истории,

как случайные огни,

как мелькнувшие и скрывшиеся,

утонувшие в тени,

без толку по свету рыщущие

бесполезные огни.

Отражательная плоскость

велика, а не мала.

Много блеску. Много лоску.

Много гладкого стекла.

Так ли важно, что мелькнуло,

обольщая и маня?

Снова зеркало сверкнуло

от заёмного огня.

* * *

Органы чувств работали плохо.

Плохо работали органы чувств.

Как разобраться, какая эпоха

Где же, куда же, когда же я мчусь.

Дальние плески, отсветы, отзвуки,

тихие отклики.

Плохо работали главные органы –

были подорваны.

Но комбинаторные способности

страха и совести

даже из оклика, отсвета, отзвука,

стука копыт, промелькнувших пыля,

формировали какие-то образы

и создавали

почти из нуля.

Выхода не было, что ли, другого?

В шею ли по свету бес меня гнал –

много и ценного, и дорогого

я и на медные деньги узнал,

даже в едваразличимое вглядывался,

вслушивался в елеслышимое

и, узнавая хоть что-нибудь – радовался.

Так оно двигалось время мое.

ПЕРЕМЕНА СУДЬБЫ

В жизни был жильцом, а не хозяином.

Что давали – брал. Благодарил.

В первый раз его лучом нечаянным

случай озарил.

Первая решённая задача.

Первая счастливая удача.

Не везло. Внезапно повезло.

Всё неславабогу вдруг прошло.

И теперь он требует прописки,

чтоб внесли – где пропускали – в списки,

вставили – где не вставляли – в сонм.

Перевеса, перемера, пере-

смотра в самой полной мере

требует – настаивает он.

КТО СКОЛЬКО МОЖЕТ

Все делали то, что могли,

а если не выходило,

то что же они могли,

ведь сделали все, что могли.

То стопорило, то заедало.

То шло, то не проходило.

Хотя что могли, они делали

и сделали все, что смогли.

И странную радость усилья,

не связанного с успехом,

они в душе носили

с каким-то жестоким смехом:

– А что, мол? Совесть не гложет

в конце рабочего дня.

Тот, кто больше может,

пусть сделает больше меня.

* * *

Все печально, кроме горя.

Горе же не печально – горько.

Все тоскливо, кроме тоски,

а тоска просто рвет на куски.

Все же, если с утра работа

неотложна и нелегка,

заглушается эта забота,

забивается эта тоска.

Пиво в холодильнике стынет,

суетится жена у стола.

Мысль о том, что была не была,

все, что было и не было, сдвинет

и в далекий угол задвинет,

и тоска от души – отхлынет.

* * *

Одинаковые остроты.

Одинаковые, как роты,

если их наблюдать с КП,

или как чаепитья в купе.

Одинаковым сказаны тоном,

а встречаются с визгом, стоном.

Потому что сказаны нам

одинаковым хохотунам.

ПУШКИН КАК ВПЕРВЫЕ

Все понимают в Пушкине,

как все понимают в футболе.

«Спартак» и «Динамо» Пушкина –

на раздумье любое.

Все тайны его разнюханы,

разглашены все романы,

и пишут слогом «Онегина»

вульгарные графоманы.

А я благодарен памяти

за то, что ей вышли сроки,

выветривая из памяти

засевшие с детства строки.

И я – невежа-невежей,

и внове каждое слово,

и наслажденье свежее

повелевает сурово.

* * *

Редактор «Крокодила»

в 36-м году

трясет своё кадило

и славит на ходу.

Он громко славит бога,

но сквозь кадильный чад

бездарно и убого

все доводы звучат.

Он самого простого

Не понял. Не дошло.

С того 36-го

немало лет прошло.

С 36-го года

прошел немалый срок,

и людям вышла льгота,

и богу вышел срок.

Но твердо и незыбко,

и грузно, как топор,

привинчена улыбка

к устам его с тех пор.

УДЕЛЬНЫЙ ГОРОД

Стар, как Новгород, этот город,

но владычен, как Владивосток.

В горле – ком. Распирает ворот

несомненный восторг.

Временем тупики забило,

в переулки его нанесло.

То, что есть сейчас,

не смогло

зачеркнуть, убрать то, что было.

Каждой улицы по три названья

называть каждый житель готов,

и на всем – роскошность сиянья,

мерного сиянья годов.

* * *

Душа уже отказывала,

но голова работала.

То, рассердившись, вмазывала,

то на живуху сметывала

и рану ножевую,

и прочие порезы –

на нитку, на живую,

что крепче, чем железо.

Душа уже была, как дым,

но этот черный дым

вдруг паром сделался седым,

и в пароходах пар ходил,

и паровозы вез,

и столько было в паре сил –

ошпаривал до слез!

* * *

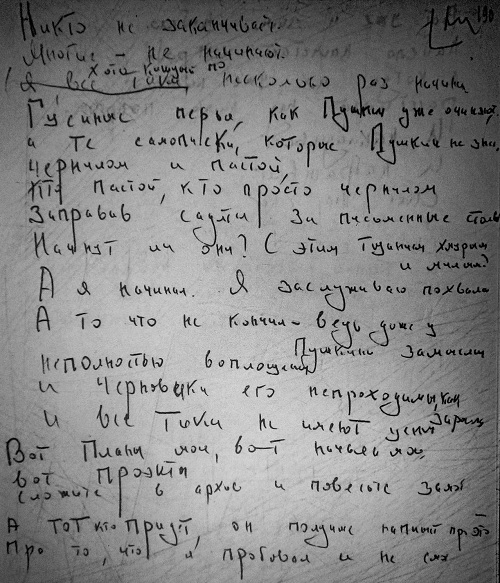

Никто не заканчивает.

Многие – не начинают.

Хотя каждый по несколько раз начинал.

Гусиные перья, как Пушкин, уже очиняют,

а те самописки, которые Пушкин не знал,

чернилом и пастой,

кто пастой, кто просто чернилом

заправив, садятся за письменные столы.

Начнут ли они? С этим тщанием хмурым и милым?

А я начинал. Я заслуживаю похвалы.

А то, что не кончил, – ведь даже у Пушкина замыслы

не полностью воплощены,

и черновики его непроходимы, как заросли,

и все-таки не имеют цены.

Вот планы мои, вот начала мои,

вот проекты –

сложите в архив и повесьте замок.

А тот, кто придет, он получше напишет про это –

про то, что я пробовал и не смог.

* * *

Прежде, чем поставлю точку,

сочинить еще бы строчку,

но такую, чтоб слова

выучила вся Москва.

[1] Расшифровка и публикация Андрея Крамаренко по материалам РГАЛИ: Фонд 3101, опись 1 (единицы хранения №№ 7, 30), и по материалам архива Ю. Л. Болдырева. Датировка тетрадей, предположительно, Болдырева.

Стихи публикуются в последовательности, в которой они записаны в тетрадях. Расстановка знаков препинания – редакция «ИЖ» и А. Крамаренко.

Сердечную благодарность редакция выражает правообладателю литературного наследия Б. А. Слуцкого – Петру Фризену.

[2] Написание слова «Бог», как и в предыдущих публикациях Б. А. Слуцкого в «ИЖ», оставлено с маленькой буквы, как это было принято в орфографии советских времен, которой придерживался и Слуцкий.