Опубликовано в журнале Звезда, номер 3, 2025

|

И странной близостью закованный, Смотрю за темную вуаль, И вижу берег очарованный И очарованную даль.

Блок. Незнакомка

|

|

|

Х л е с т а к о в (придвигая стул). Нам лучше будет сидеть близко друг к другу. М а р ь я А н т о н о в н а (отдвигаясь). Для чего же близко? всё равно и далеко. Хлестаков. Отчего же далеко? всё равно и близко. М а р ь я А н т о н о в н а. Да к чему ж это? Х л е с т а к о в. Да ведь это вам кажется только, что близко, а вы вообразите себе, что далеко.

Гоголь. Ревизор |

1

1. 1. Живу себе скромной профессорско-преподавательской жизнью, никого не трогаю, починяю, можно сказать, примус и вдруг читаю в электронной почте такое (имейл от 27. 11. 2024):

Дорогой Александр Константинович, я — <имярек, д. ф. н.>. Обращаюсь к Вам по неожиданному поводу. <…> Я много десятилетий мечтаю прочитать Ваш анализ шедевра Вертинского <…> «Лиловый негр» (далее — ЛН). Я уверен, что никто никогда не сможет разобрать эти две строфы так, как могли бы Вы.

Я подозреваю, что дата 1916 и посвящение Вере Холодной — мистификация, она умерла в 1919. Между тем притоны Сан-Франциско — это явный признак эпохи Prohibition с мафиозной культурой подпольных кабаков — то есть как минимум на 2—3 года позже 1920. Два сталкивающихся послания — голос героя, безнадежно имитирующего равнодушие: «Мне все равно, где ты, и все равно, с кем ты», и голос героини: «Все равно где, только подальше от тебя, и все равно с кем, только не с тобой», а также указание на голландско-португальскую Ост-Индию (китаец, португалец и малаец) заставляют предположить, что Холодная тут ни при чем. Думаю, что только Вы можете выполнить эту задачу, и вряд ли появится кто-то еще, кто сможет и захочет это сделать.

С лучшими пожеланиями,

<Подпись>

Что тут скажешь? Нечаянная радость, майский день, именины сердца. Я не избалован вниманием поклонников[1] и потому был тронут уникальным в моей научной карьере заказом на разбор текста. Волновало и знакомое до боли признание в давнем интересе к тексту, взывающем о разборе.

Лестной новостью я поделился по телефону с коллегой-стиховедом, который подтвердил высокий академический статус моего корреспондента. Я предложил угадать, что я отписал в ответ.

— Ну, наверное, дали список работ по теме.

— Вы, разумеется, поступили бы так. Но я подобным списком не располагаю да и сомневаюсь в существовании искомого разбора а-ля Жолковский, — полагая, что в противном случае корреспондент не стал бы тревожить мою полупрозрачную тень. В общем, на честолюбивый вызов я решил ответить: «Могу».

1. 2. Я написал:

Песню с удовольствием переслушал.[2] Я всегда ее любил, но до сих пор о ней не задумывался.[3] Кое-какие мысли (в том числе подсказанные авторским исполнением) в голову уже пришли, но наберется ли на долгожданную Вами статью, не уверен. Подумаю.

Песенными текстами я последние годы как раз занимался (Окуджавой, Высоцким, Слепаковым, Фрейдкиным, Псоем Короленко…, см.: https://dornsife.usc.edu/alexander-zholkovsky/ess-index/).

Ответ не заставил себя ждать:

Спасибо <…>. К сожалению, мне уже показали афишу Вертинского 1911 г. с этой песней, так что моя датировка неверна. Притоны Сан-Франциско, как мне опять же было указано, скорее опиумные, а не алкогольные, отсюда и китайский мотив, и сонное виде´ние героя. Из поставленных мной вопросов остается, таким образом, только интерес Вертинского к колониальной Ост-Индии с малайцами и португальцами и бананово-лимонным Сингапуром в другой песне, но это может быть, конечно, просто любимым «ориентальным» мотивом, без каких-то особых биографических или литературных обстоятельств. Впрочем, что бы Вы ни написали о любом тексте Вертинского, это будет интересно.

Это рассуждение касалось очень важного для меня теоретического водораздела, и в своем следующем имейле я поставил вопрос ребром:

Но ведь все подобные вопросы (датировки, биографического фона, реального комментария и т. п.), как Вы, наверное, знаете, не по моей части. Я, если бы стал писать об этом тексте, рассматривал бы его как некий «имманентный, вечный шедевр», потому и переживший целое столетие, что он полноценно читается и без этих, пусть релевантных, привязок. Моя статья была бы про композицию, поэзию грамматики (фонетику, морфологию, синтаксис, лексику и т. д.), метр, рифму и, конечно, про стоящий за всем этим тематический инвариант (кажется, я уже знаю какой).

Вы именно такое — типично мое — хотели бы читать? Или уже практически удовлетворены сведениями об ассортименте услуг в тогдашних притонах Сан-Франциско?

Если будет время и охота, загляните вот сюда: https://zvezdaspb.ru/index.php?page=8&nput=691 — посмотрите про мой забавный первый опыт с Вертинским — его «Маленькой балериной».

1. 3. Надо сказать, что опыт с «Маленькой балериной» у меня был очень поучительный, и я охотно ссылаюсь на него при работе с аспирантами. Кратко приведу соответствующий фрагмент старой статьи:

Давным-давно, на заре нашей филологической юности, мой друг[4] задал мне задачку по поэтике: «Что общего между всеми куплетами „Маленькой балерины“»?

Я — маленькая балерина, Всегда нема, всегда нема, И скажет больше пантомима, Чем я сама.

И мне сегодня за кулисы Прислал король, прислал король Влюбленно-бледные нарциссы И лакфиоль.

И, затаив бессилье гнева, Полна угроз, Мне улыбнулась королева Улыбкой слез…

А дома в маленькой каморке Больная мать Мне будет бальные оборки Перешивать.

И будет штопать, не вздыхая, Мое трико, И будет думать, засыпая, Что мне легко.

Я — маленькая балерина, Всегда нема, всегда нема, И скажет больше пантомима, Чем я сама.

Но знает мокрая подушка В тиши ночей, в тиши ночей, Что я — усталая игрушка Больших детей!

Задачку, как оказалось, простенькую, я не решил — и тем лучше усвоил полученный урок. Ответ (имплицитно опирающийся на понятие темы как инварианта) — «немота» не только балерины, но и ее партнеров (короля, королевы, матери). В <… двух> куплетах эта установка формулируется прямо (И скажет больше пантомима), а в <остальных> иллюстрируется серией немых сценок (с присылкой цветов, улыбкой слез, штопкой костюма и рыданиями в подушку). Их смысл прописывается вполне четко (влюбленность; гнев; угрозы; думать, что…; знает, что…), но вслух персонажами не проговаривается — затаивается. Парадоксу «многозначительной немоты текста» вторит жанровый контраст между бессловесностью сценок и живописующим их монологом якобы немой героини (плюс — в музыкальной версии — травестийно мужское исполнение женской роли).

В этих парадоксах и состоит главный секрет «Маленькой балерины». Не заметить его, не суметь идентифицировать и включить в разбор, пытаясь подменить его анализ привлечением сколь угодно интересных сведений о театральных пристрастиях Вертинского, истории костюма, технологии штопки и шитья, проблематике династического брака, социальном положении балерин и экономической географии производства игрушек для детей и взрослых, — значило бы не справиться с первой и основной профессиональной задачей, стоящей перед филологом. За ней законно следуют такие, как рассмотрение вероятных подтекстов (например, «Сероглазого короля» Ахматовой), обзор соответствующего репертуара готовых литературных мотивов (тяжелое детство, поношенная одежда, ma pauvre mère, язык цветов, Художник и Царь и т. п.) и соотнесение с историей и техникой словесного, в частности поэтического, изображения жестов, пантомим, немых сцен — экфрасисом в широком смысле слова.

Но где-то и эта интермедиальная экскурсия должна закончиться. Почему? Да просто потому, что филолог — специалист по грамматике, метрике, тематике, метафорике, композиции, текстологии, цитации, теории пародии и т. д., а не по философии, политэкономии или квантовой механике. Он, разумеется, может и часто вынужден производить самые неожиданные разыскания, но экспертом является прежде всего в филологии и, памятуя о «принципе Питера», должен по мере сил подавлять тайную мечту быть произведенным в философы на троне и вершители мировых судеб.[5]

1. 4. Корреспондент поблагодарил меня за ссылку и подтвердил свой интерес к выразительной структуре текста. Я тем временем почитал о Вертинском (1889—1957) и Вере Холодной (1893—1919), узнал много интересного (в частности, что муж Холодной был среди прочего автогонщиком — не отсюда ли в песенке авто?), а главное, пришел к выводу, что ЛН вряд ли мог быть сочинен Вертинским в 1911 году, то есть за несколько лет до начала его карьеры шансонье. Я упомянул об этом в очередном имейле и в ответ получил сначала вложение с картинкой и датой 1911, но вслед за тем признание, что на датировку ЛН эта картинка никак не влияет:

Извините, я только что разглядел, что то, что мне прислали, — не афиша, а обложка: там ссылка на закон 1911 г. в левом верхнем углу.

Это снимало проблему датировки (ЛН был-таки сочинен и впервые исполнен в 1916 году) и позволяло обратиться наконец к тексту.

2

2. 1.

ЛИЛОВЫЙ НЕГР

В. Холодной

Где Вы теперь? Кто Вам целует пальцы?

Куда ушел Ваш китайчонок Ли?..

Вы, кажется, потом любили португальца,

А может быть, с малайцем Вы ушли.

В последний раз я видел Вас так близко.

В пролеты улиц Вас умчал авто.

И снится мне — в притонах Сан-Франциско

Лиловый негр Вам подает манто.

1916

Как же «сделан» ЛН?[6] С точки зрения жанра перед нами типичная любовная элегия, стихи об утраченной/недоступной прекрасной даме, предпочитающей лирическому «я» кого-то другого, почти целиком написанные, как и классическое «Я вас любил…», 5-стопным ямбом с чередованием женских и мужских рифм (Я5жмжм).[7] Вопрос в том, чтó же делает текст Вертинского особенным и столь удачным вариантом этого топоса, то есть какова специфическая тема ЛН и с помощью каких приемов выразительности она воплощена в тексте.[8]

Думаю, что центральный тематический ход ЛН состоит в организации всего текста вокруг оппозиции «близкое/далекое», c опорой на «Сон» Лермонтова[9], различными манифестациями которой являются такие противопоставления, как «один/много», «малое/большое», «доступное/недоступное» и т. п. Посмотрим, что в тексте ЛН работает на этот инвариант.

2. 2. Начнем с того, что ЛН — довольно короткий текст, хотя в качестве элегии в Я5жмжм и не особо миниатюрный. Но дело в том, сколь много разного вложено в эти восемь строк: контакты героини с представителями различных национальностей, рас и как минимум трех континентов; далекий Сан-Франциско с его многочисленными притонами; урбанистический пейзаж с автомобильным движением; деталь портрета героини крупным планом; воспоминания и сны героя; прошлое и настоящее; формы вопросительного и изъявительного наклонений; исконно русская лексика и северянинские варваризмы…

Собственно, я-то начал вникать в секреты ЛН, задумавшись о длине не всего текста, а его первого слова (= первой же вокальной ноты) в авторском исполнении песни. Я давно люблю ЛН и, по памяти напевая про себя, а то и вслух, ее трехсловный зачин, я произношу его как две ямбические стопы: Где ВЫ | теПЕРЬ (подобно Я ВАС | люБИЛ). Но, когда, подстегнутый запросом корреспондента, я принялся переслушивать ЛН онлайн, оказалось, что я интонировал неправильно: Вертинский поет и первое и второе односложные слова как двусложные — тянет их так же долго, как действительно двусложное теперь, так что в результате зачин звучит как бы трехстопно. То есть «малые, короткие» где и Вы становятся «большими, долгими». Фонетической опорой такого удлинения служит то, что сочетание где Вы — благодаря естественной, внестиховой ударности первого слова — уже и так спондей. Но в исполнении Вертинского удлинение намного превышает этот скромный метроритмический эффект.

Некоторому удлинению (и повышению громкости) подвергаются в авторском исполнении также односложные Вам (в 1-й строке) и так (в 5-й), а трехсложное прилагательное лиловый сильно растягивается — путем произнесения по слогам, так что все заглавное словосочетание образует четко скандируемую серию из четырех как бы отдельных ударных слогов: ЛИ-ЛО-ВЫЙ-НЕГР.[10]

Подчеркнуто медленно и внятно поется вообще весь текст, так что, несмотря на свою краткость (всего 86 слогов), он звучит очень протяженно.

2. 3. В словесном плане напряжение между «малым, своим, близким, здешним» и «большим, чужим, далеким, нездешним» предстает в виде оппозиции: «отечественная, исконно русская лексика vs. лексика иностранная, заимствованная, варваризмы». При этом:

— вся, так сказать, повествовательная (в основном предикатная) арматура текста — исконно русская: теперь; целует (произносимое на старомосковский манер — как цАлует); ушел; кажется; потом; любили; может быть; ушли; последний раз; видел; близко; пролеты; улиц; умчал; снится; подает;

— актанты же, то есть действующие лица и орудия действия, — преимущественно иностранные: китайчонок Ли; португалец; малаец; авто; лиловый негр; манто;

— но местоименная лексика при этом, разумеется, отечественная: где; Вы; теперь; кто; куда; Ваш; я, мне; так; Вам.

Как водится в поэзии, противопоставление акцентируется постановкой его членов в сильные стиховые позиции и усилением этого эффекта по мере развертывания текста. Самые сильные позиции в стихе — рифменные. И первая же пара рифм связывает вполне отечественные и знакомые, «малые», пальцы — с португальцем, далеким в разных отношениях и отчетливо иностранным как семантически, так и собственно лексически.[11] Вторая рифменная пара I строфы построена аналогично, только «свое» и «чужое» идут в обратном порядке: (китайчонок) Ли/ушли.

Во II строфе такой принцип рифмовки сохраняется и, более того, обнажается: «свое, подчеркнуто близкое» слово близко перебрасывает рифменный мост к «шикарно далекому» (географически предельно удаленному, заокеанскому, знаменитому, желанному, морфологически составному, этимологически сакральному, собственному имени) Сан-Франциско; и произносит этот американский топоним Вертинский немного в нос, то есть (подобно своему попугаю Флоберу из другой песни) как бы по-французски, чем в многонациональный репертуар ЛН вносится еще один элемент — «аристократического галлицизма». Дальше по аналогии с I строфой естественно было бы ожидать возвращения к паре: заимствованное рифменное слово (авто[12]) — отечественное (<ни>кто, не то, зато, <ни>что, решето?), но это ожидание обманывается,[13] усиливая эффект: заключительную рифменную пару замыкает еще один несклоняемый варваризм (манто).

2. 4. Аналогичным образом работает и категория числа. На самом общем фабульном уровне противопоставление «один vs. много» задается коллизией: «одна героиня (и одно лирическое «я») vs. множество других партнеров». В плане повествовательных деталей оно реализуется сначала не очень ярко — вопросом: Кто (местоимение единственного числа, но по смыслу потенциально и множественное) Вам (ед. ч.) целует пальцы (мн. ч.)? Во II строфе это противопоставление начинает играть неожиданными обертонами: так, авто (ед. ч.) уносит героиню (ед. ч.) в пролеты (мн. ч.) улиц (мн. ч.). Под конец все это венчается двусмысленной конструкцией, в которой лиловый негр (ед. ч.) подает героине (ед. ч.) манто (ед. ч.) в притонах (мн. ч.) Сан-Франциско.

2. 5. Лексически глаголы, несущие действие, делятся, грубо говоря, на описывающие состояние/взаимоотношения персонажей (целует; любили; видел) и их перемещения — как правило, движения «вдаль» (ушел; ушли; умчал). Остальные совмещают то и другое: где Вы <пребываете> теперь <в отличие от в прошлом> (то есть, в сущности, куда Вы удалились?); подает манто <когда Вы покидаете притон>. Таков же, в сущности, и оборот: с малайцем Вы ушли, сочетающий «уход» с «новой любовью».

Не менее значителен грамматический статус этих предикатов, систематически подрывающий их «реальность» и акцентирующий «виртуальность», то есть поддерживающий, в плане общей структуры текста, оппозицию «здесь и сейчас vs. где-то там и тогда». Первый член этой оппозиции представлен самим актом речи лирического «я», по определению имеющим место здесь и сейчас, а второй — целой батареей «не-актуальных, ино-временных и модальных» форм: конструкций в вопросительном наклонении (Где…? Кто…? Куда…?); в прошедшем времени (ушел; любили; ушел; видел; умчал); под знаком модальности (кажется, любили; может быть, ушли; мне снилось, что подает).

Максимумом «присутствия» отмечены формы настоящего времени (целует пальцы; подает манто), являющиеся также крупными планами (пальцы; манто), в которых «агентным» подлежащим выступает партнер героини (кто; китайчонок Ли; лиловый негр). Но и в этих случаях непосредственность присутствия подрывается грамматическими средствами: в первом случае вопросительной формой и неопределенностью субъекта действия (кто…?), во втором — онейрической модальностью (мне снилось). Результатом является броское совмещение «присутствия» с «отсутствием» — после контрапунктного сочетания изъявительного и «здешнего» видел… так близко не только с «направленным вдаль» умчал и «далеким» Сан-Франциско, но и с «неактуальным», ибо прошедшим, временем «здешнего» глагола (видел).[14] Между прочим, предпоследняя строка (одного из вариантов) текста перекликается с начальной повтором слова теперь — наречия со значением наст. вр. Повествование начинается в грамматическом настоящем, обращается к прошлому и возвращается — хотя и под знаком виртуальности (снится мне) или даже прошедшести (мне снилось) — в настоящее.

Добавлю, что «актуализованность» всего текста, обращенного к героине, с самого начала подрывается его принципиальной безадресностью, поскольку лирическое «я» не знает, где теперь находится адресатка, — ситуация вроде «На деревню дедушке».

2. 6. Та же тема «удаленности» — в виде «виртуальности», «неопределенности», «экзотичности» и подобных — проведена через образы действующих лиц песни (= партнеров героини). Они

— принадлежат к разным национальностям и даже расам (белые португалец и лирический герой, судя по произношению, москвич; желтые малаец и китайчонок; черный — иссиня-черный и потому лиловый[15] — негр);

— выступают в разных грамматических ролях: как более или менее активного подлежащего (кто — целует; китайчонок Ли — ушел; я — видел; авто — умчал; негр — подает), так и скорее пассивного дополнения (любили — португальца; ушли с — малайцем), уступая субъектность героине;

— описываются словами разной длины: четырех-, а то и пятисложным уменьшительным китайчонок Ли; четырехсложным португальца; трехслож-ным малайцем; односложным я; двусложным авто; и, наконец, шикарно скандируемым четырехсложным ли-ло-вый-негр, с единственным односложным — и тем более эффектным — этнонимом негр, который кончается редким и трудным в русском языке сочетанием согласных —ГР, утяжеляющим — и тем самым укрупняющим — этот и без того крупный план;[16]

— вводятся с разной степенью модальной определенности: китайчонок Ли, я и авто — реальны, а португалец, малаец и негр проходят под знаком той или иной виртуальности (кажется; может быть; и снится мне / мне снилось).

А главное, о характере отношений, связывающих их с героиней, приходится гадать. Рассмотрим с этой точки зрения партнеров героини в порядке их появления. Это:

— лирическое «я», поклонник героини, неоднократно (ср. в последний раз) и достаточно близко видавшийся с ней в прошлом (знавший, кто целовал ей пальцы) и, возможно («Опять эта прокля´тая неопределенность!»), бывший одно время ее любовником;

— кто-то, неясно, один или многие, кто теперь целует ей пальцы, то есть в той или иной степени романически близок с ней;

— китайчонок Ли — скорее всего, маленький, как бы игрушечный, любимец (в духе «арапчат» императриц Елизаветы и Екатерины II, а также светской львицы графини Ю. П. Самойловой, прославленной соответствующим портретом Брюллова)[17], своего рода экзотический паж героини; кстати, единственный названный в песне по имени, а возможно, что и любовник, описываемый с помощью уменьшительного этнонима по причине своего предположительно малого роста и в качестве ласкательного прозвища; в пользу амурной интерпретации говорит и наречие потом, делающее китайчонка (если не лирическое «я») предшественником португальца;

— португалец — по мнению «я» (кажется), в свое время возлюбленный героини;

— малаец — еще один предположительный ее любовник, но, может быть, всего лишь окказиональный, одноразовый;

— авто, вернее его метонимический владелец, — также предполагаемый любовник, эффектно увозящий героиню прямо из-под носа у лирического «я»;

— лиловый негр — то ли собирательный швейцар/гардеробщик многих притонов Сан-Франциско, еще один приближенный к героине слуга (полуобнимающий ее при подаче манто), то ли новейший любовник, которого лирическое «я» воображает водящим ее по этим притонам (хотя трудно допустить такую расовую терпимость со стороны хозяев даже столь злачных мест в Калифорнии 1910-х годов), а впрочем, в пользу такого понимания говорит выдающееся место, отведенное ему в композиции текста, — как пишет мне проницательная коллега из Гарварда:

В сюжетной иерархии мимолетно прислуживающий героине швейцар должен стоять ниже очевидно приближенных к ней персонажей, первых любовников (говоря на театральном языке) — малайца, китайца, португальца. Почему же тогда он так выделен в заглавии?[]18 <…> Я думаю, что это название должно действовать как отгадка, вернее, даже ответ на вопрос первой строчки «Кто Вам целует пальцы?» Тем более что последняя строчка, где он и появляется, кончается словом манто, идеальной рифмой к вопросу кто? (имейл от 18. 12. 2024).

Но при всем разнообразии сюжетных ролей и грамматических форм эти персонажи — актанты исключительно мужского рода (включая авто, вообще говоря, сущ. как муж., так и ср. р.), выходящие на сцену под общим куртуазно-эротическим грифом: «кто же в настоящий момент символически целует героине пальцы (и, естественно полагать, этим не ограничивается)». То есть вся серия мужских актантов предстает — в порядке тропа и с поправкой на систематическую «неопределенность, виртуальность, приблизительность» дискурса — разномастной, но единой когортой любовников неуловимой героини. Это еще одна вариация на центральную тему ЛН: «близкое, здешнее, реальное/далекое, нездешнее, виртуальное».

2. 7. Таков самый общий набросок разбора ЛН в духе поэтики выразительности, которую я, выражаясь по-воробьяниновски, в данный момент представляю, — набросок, разумеется, требующий дальнейшей разработки. О структурных и интертекстуальных эффектах текста можно узнать еще очень многое, сосредоточившись на:

— перекличке крупных планов двух куртуазных сцен: начальной, с целованием пальцев, и финальной, с подачей манто;

— лейтмотивной аллитерационной цепочке Л-ЛЬ-ЛИ (цеЛует — паЛЬцы — ушеЛ — ЛИ — ЛюбиЛИ — португаЛЬца — маЛайцем — ушЛИ — посЛедний — видеЛ — бЛИзко — проЛеты — уЛИц — умчаЛ — сниЛось — ЛИЛовый), акцентирующей тему «близости» и перекидывающей фонетический мостик от «маленького» первого партнера к «большому» последнему;

— месте, занимаемом ЛН в поэтическом мире Вертинского в качестве особого поворота его системы инвариантов;

— месте ЛН среди поэтических потомков пушкинского «Я вас любил…»[]19, в частности — эпохи «серебряного века»;

— метроритмических особенностях ЛН на фоне других текстов в Я5жмжм;

— интертекстуальной подоплеке его словоупотреблений в свете данных Национального Корпуса Русского Языка;

— и всем, что понадобится впредь.

Но в первом приближении я считаю задачу выполненной (не в последнюю очередь — благодаря щедрым подсказкам коллег). Интересно, будет ли доволен «заказчик».

2. 8. Заказчик сначала (8. 12. 2024) откликнулся беглым положительным отзывом («в целом замечательно»), одной добавочной аналогией к моему разбору ситуации с китайчонком Ли и извинениями, что в дальнейшие подробности он входить не готов ввиду «занятости написанием годовых отчетов». Но неделю спустя (14 декабря) прислал наконец долгожданную итоговую оценку моей работы:

Замечательный анализ! особенно мне понравился убедительный <…>. Убедительно <…>. Я очень-очень рад, что способствовал появлению Вашей статьи.

Я ответил, что благодарен за стимулировавший меня заказ. Однако на этом переписка не закончилась. Мой корреспондент продолжал увлеченно подбрасывать дальнейшие соображения об ЛН, представляющиеся мне в разной степени интересными, но не обязательными, о чем я писал ему, и он в ответ снимал некоторые из них и добавлял новые, пока не заключил наш диалог великодушным признанием (15 декабря):

Вообще извините за лишние комментарии — в литературоведении, в отличие от лингвистики, у меня нет профессиональной «цензуры», т. е. умения быстро отбрасывать слабые гипотезы.

Впрочем, за этим имейлом вскоре последовал другой (от 16 декабря), в котором одно из моих соображений (об организации варваризмов) не только одобрялось, но и закономерно развивалось применительно к другим текстам Вертинского; затем третий… Моей заветной мечтой, был, как обычно, максимально краткий разбор, содержащий лишь необходимое и достаточное, а моего корреспондента, по-видимому, влекло желание продолжать говорить о тексте всё так или иначе с ним связанное. Я было отнес это на счет разницы наших литературоведческих вкусов, но потом подумал, что дело, возможно, в недоописанном мной существенном аспекте структуры ЛН — отвечающем за заражение читателя неутолимым желанием лирического «я» мысленно повсюду следовать за героиней и вопрошать об обстоятельствах ее поэтического бытия.

Интересная, кстати, задачка на будущее: описать, «как делается» такое заражение (в смысле Толстого).

P. S. Некоторые коллеги, ознакомившиеся с ранними вариантами статьи, усомнились в реальности моего корреспондента, сочтя его фигуру композиционным приемом (в духе пионерской формулировки Шкловского о нарративных функциях д-ра Ватсона). А одна сердобольная коллега (как раз поверившая в существование корреспондента) посоветовала рассекретить его имя, чтобы отвести неизбежные подозрения в фабрикации мной чересчур лестных отзывов о себе.

Что ж, композиционный прием, несомненно, налицо, но он реалистически мотивирован документальной подлинностью нашей электронной переписки[20], разрешение на использование которой было взаимно согласовано, но обусловлено анонимизацией корреспондента (имейлы от 29. 11. 2024). Похвалы же в свой адрес я всегда привожу с чувством глубокого удовлетворения, хотя, разумеется, отдаю себе отчет в их дипломатической составляющей.

1. Вспомнилось, как о таком пишут классики:

Принято думать, что писатели завалены любовными секретками от неизвестных поклонниц. «Вчера я увидела вас на трамвайной подножке, и вы пленили бедное сердце. Ждите меня сегодня в пять у ЗРК № 68, у меня в руках будет рыба (судак). Ида Р.».

Может быть, Зощенко, как жгучий брюнет, и получает такие нежные записки, но мы лишены этой радости. Нам по большей части несут совсем другое — приглашение на товарищеский чай с диспутами или счета за электричество… (Ильф И. и Петров. Е., «Бродят по городу старухи»).

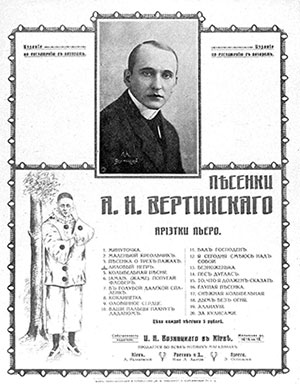

2. Запись: https://rutube.ru/video/8b114e3f5cdeaeed110fe088e8392ebb/; текст см.: Вертинский А. Н. Дорогой длинною / Сост. и вступ. ст. Ю. Томашевского. М., 1991. С. 279—280; текст и ноты в раннем издании: Пѣсенки А. Н. Вертинскаго. Арiэтки Пьеро. Кiевъ: Изд. И. П. Возницкаго [б. г.]. С. 2—3 (https://www.instagram.com/staryye_foto_otkrytki/p/C84QSvsIlwO/).

3. Не знаю, заслуживает ли упоминания тот факт, что где-то в начале 1950-х, то есть незадолго до смерти Вертинского, я был на его выступлении в московском Доме ученых — с моим отчимом Л. А. Мазелем (членом Дома). Вертинский пел без грима, был бледен, но свою высокую фигуру держал прямо, несмотря на выпиравший животик. Особого впечатления концерт на меня не произвел. Пел ли он ЛН, не помню — оценил и полюбил его песни я позже, уже по записям.

А вот из очередного имейла моего корреспондента (от 14. 12. 2024):

Мое знакомство с Вертинским началось с того момента, когда фирма «Мелодия» впервые выпустила первый виниловый диск-гигант. Кажется, это была середина 1970-х. <…> Я тогда неприязненно воспринял и голос, и тексты, и манеру, и даже аккомпанемент Миши Брохеса. И был поражен тем, с каким упоением слушают это родители и их знакомые. Затем, когда вышел фильм «Место встречи изменить нельзя», где ЛН напевает Высоцкий (и даже аккомпанирует себе на пианино <…>), я ахнул, до меня наконец Вертинский дошел, и я стал его слушать.

4. Это был мой будущий соавтор, великий Ю. К. Щеглов (1937—2009).

5. Жолковский А. Где кончается филология? // Он же. Осторожно, треножник. М., 2010. С. 363—390; см. с. 363—365.

6. За замечания и подсказки я признателен Б. А. Кацу, О. А. Лекманову, В. А. Мильчиной, Л. Г. Пановой, И. А. Пильщикову, М. Г. Тарлинской, Я. Г. Тестельцу, Е. В. Урысон, Д. М. Хитровой, Ю. Г. Цивьяну и Н. Ю. Чалисовой. — А. Ж.

7. См.: Жолковский А. Интертекстуальное потомство «Я вас любил…» // Он же. Избранные статьи о русской поэзии. М., 2005. С. 390—431.

Предпоследняя строка I строфы ЛН (Вы, кажется, потом любили португальца) написана 6-ст. ямбом, и, подобно этому, шестистопен вариант предпоследней строки II строфы, представленный в авторском исполнении и в нотной записи: Мне снилось, что теперь в притонах Сан-Франциско.

8. О понятиях «тема» и «приемы выразительности», и технике описания в терминах поэтики выразительности см.: Жолковский А., Щеглов Ю. Ex ungue leonem. Детские рассказы Л. Толстого и поэтика выразительности. М., 2016. С. 119—258; кратко см.: Жолковский А., Щеглов Ю. Структурная поэтика — порождающая поэтика // Вопросы литературы. 1967. № 1. С. 74—89 (https://dornsife.usc.edu/alexander-zholkovsky/strukt/), а также в кн.: Щеглов Ю. Проза. Поэзия. Поэтика. Избранные работы / Сост. А. К. Жолковский и В. А. Щеглова. М., 2012. С. 15—32.

9. Согласно коллеге-стиховеду (имейл от 24. 12. 2025), перед нами

инверсия еще одного топоса Я5жмжм, ср.: И снится мне <вар.: Мне снилось, что>, в притонах Сан-Франциско с: И снился мне сияющий огнями Вечерний пир в родимой стороне. Меж юных жен, увенчанных цветами, Шел разговор веселый обо мне. Но, в разговор веселый не вступая, Сидела там задумчиво одна <…>. И снилась ей долина Дагестана… Только там много юных жен, и среди них одна, а в ЛН — наоборот.

Как нередко у Лермонтова, «Сон» задает целый семантический шлейф: https://ruscorpora.ru/s/dwGqm.

10. Мелодика четырехсложной синтагмы Ли-ло-вый-негр состоит из двух шагов вниз: первого на большу´ю терцию, второго на малую, и одного — вверх: на большую секунду (подсказано коллегой-музыковедом); в более простой дилетантской формулировке: сначала два равномерных (в два тона) шага вниз, затем один шаг (в один тон) вверх.

11. Португалец — слово, обозначающее иностранца и основанное на заимствовании, в отличие от, скажем, слова немец, образующего обозначение иностранца от исконно русского корня.

12. В момент сочинения песни само это слово было к тому же неологизмом, а его референт, «автомобиль», — технической новинкой. Вертинский употребляет этот неологизм как существительное мужского рода, но в дальнейшем за ним закрепится средний род, см.: Толковый словарь русского языка / Под ред. Д. Н. Ушакова. Т. 1: А — Кюрины (М., 1935). С. 9 (https://ushakovdictionary.ru/word.php?wordid=119).

13. Мысль отточена под влиянием соображений коллеги-стиховеда.

14. Не откажу читателям в удовольствии ознакомиться с замечанием коллеги-лингвистки:

В последний раз я видел Вас так близко — как будто единственное предложение в этом стихотворении, где нет никакой неопределенности/незнания. <…> Но все-таки оборот в последний раз в языке допускает два понимания: Чтоб это было в последний раз; Это была их последняя встреча vs. В последний раз он казался очень озабоченным. В первом, «фатальном», употреблении слово последний указывает на то, что другого такого объекта не будет, во втором — только на то, что на данный момент после данного объекта нет другого (но не утверждается, что и не будет). <…>

У Вертинского ясно, что в последний раз не предполагает фатального понимания. Но если вынуть это предложение из контекста, то два понимания вполне возможны. Стала думать, почему так. Из двух пониманий выбирается то, которое больше согласуется с остальной частью текста. Фатальное понимание означает полную «определенность», каковая противоречила бы общему смыслу «незнание, неопределенность», разнообразно выраженному в тексте, и выбирается то понимание, которое согласуется с контекстом (имейл от 22. 12. 2024).

15. Лиловый — любимый цвет поэтов «серебряного века»: в «Словаре языка Пушкина» (М., 1957—1961) такого слова вообще нет, а в IV томе «Словаря языка русской поэзии ХХ века» (М., 2010) оно представлено десятками примеров (см. с. 210—211). Но и на этом родственном ему фоне Вертинский выделяется тем, что делает лиловый эпитетом к существительному, обозначающему человека, — смелый метонимический ход, который он повторит в стихотворении «В синем и далеком океане…» (1927): Ваш лиловый аббат Будет искренно рад И отпустит грехи наугад… (Вертинский А. Дорогой длинною. С. 197).

16. Понятие крупного плана в поэтике — метафорическое заимствование из теории кино, но применительно к тексту, посвященному звезде немого кино, имеет и более непосредственный смысл; об известной проблеме крупных планов Веры Холодной см.: Цивьян Ю. Историческая рецепция кино. Кинематограф в России. 1896—1930. Рига, 1991. С. 258, 444.

В связи с моим разбором коллега-киновед замечает:

Вертинский <…> целых три стихотворения Вере Холодной посвятил, не без переклички.

Ваши пальцы пахнут ладаном — ведь чьи пальцы пахнут чем, легче всего определить, когда их поцелуешь? (Вскоре после опубликования этого стихотворения был выпущен фильм под тем же названием; сохранился в Госфильмофонде кусок, где худой голый мужчина, даже похожий на Вертинского, падает в снег, но довольно-таки быстро встает, что неудивительно).

А в другом стихотворении-песне лирическое «я» дарит адресатке еще одного экзотического малыша: Куда же Вы ушли, мой маленький креольчик, Мой смуглый принц с Антильских островов, Мой маленький китайский колокольчик? <…>

Ты спрашиваешь: «Нет ли в фильмах с Холодной (или без нее) кого-нибудь из персонажей ЛН — китайчонка, португальца, негра, как обстоят дела с целованием пальцев, подачей манто крупным планом и общей сюжетной полиандрией героини?» За манто не скажу, но остальное налицо в «Песни торжествующей любви» (1915, дебют Холодной в кино, которому, как утверждает Вертинский, он многим поспособствовал). Это по повести Тургенева, но дело перенесено из Италии в современную фильму Россию. Там мы встретим <…> «раболепно-проворного» слугу-малайца, который сам не спит с героиней Холодной, но устраивает так, что она во сне отдается его хозяину по имени Евгений. Малаец этот немой (язык отрезали индусы), но владеет гипнотической индийской скрипкой, которой «тростниковый смычок имел вид полукруглый, а на самом его конце блистал заостренный алмаз», — догадайся, мол, сама. Фильм не сохранился, но есть фотокадры из него, включая Холодную с малайцем (имейл от 17. 12. 2024).

17. См.: Никифорова Л., Блохина Е. Портрет с арапчонком в русском искусстве XVIII века: культурный трансфер знаков // Искусствознание. 2019, № 3. С. 100—135 (https://artstudies.sias.ru/upload/isk/isk_2019_3_100—135_nikiforova-blohina.pdf); Багдасарова С. «Портрет с арапчонком»: чем картины старых мастеров раздражают политкорректных зрителей (https://knife.media/black-models-matter/).

Арапчата были частью домашнего антуража русских барынь XVIII—XIX веков, ср.:

Хлёстова <…> От скуки я взяла с собой Арапку-девку да собачку, Вели их накормить, ужо, дружочек мой; От ужина сошли подачку <…> Ну, Софьюшка, мой друг, Какая у меня арапка для услуг, Курчавая! горбом лопатки! Сердитая! все кошачьи ухватки! Да как черна! да как страшна! Ведь создал же господь такое племя! <…> Представь: их, как зверей, выводят напоказ <…> Антон Антоныч Загорецкий <…> мне и сестре Прасковье Двоих ара́пченков на ярмонке достал; Купил, он говорит, чай в карты сплутовал; А мне подарочек, дай бог ему здоровье! (Грибоедов А., «Горе от ума», III, 10; подсказано коллегой-шекспироведкой).

18. Ср. примеч. 15.

19. См. примеч. 7.

20. У меня «все ходы записаны» и в случае необходимости могут быть предоставлены в распоряжение редакции.