К структуре нетипичного текста Окуджавы

Опубликовано в журнале Звезда, номер 1, 2022

Проблема. «А мы швейцару…» (далее АМШ) — ранняя вещь Окуджавы (1957—1958), и я впервые услышал ее — на магнитофоне — году в пятьдесят девятом-шестидесятом. Впечатление было двоякое: звучала песня интересно и запомнилась сразу, но что-то в ней меня не устраивало. То же неловкое чувство, странное на фоне моей общей любви к Окуджаве, я испытал, послушав ее недавно снова, — я как бы укрепился в своей давней реакции. Но чем больше я вслушивался и вдумывался в эту песню, тем сильнее очаровывался ее поэтической оригинальностью, буквально взывавшей к анализу.

Чтобы поставить свое восприятие в исторический контекст, приведу высказывания об АМШ самого автора и ряда его младших современников. После этого монтажа цитат я обращусь к собственно тексту АМШ и постараюсь отдать должное его достоинствам на разных уровнях структуры, после чего вернусь к содержательной проблематике.

Булат Окуджава:

— У вас была ранняя песенка «А ну, швейцары, отворите двери…». От чьего имени она поется?

— От имени нормального небогатого молодого человека моего поколения, который выбрался в ресторан. И ему не нравится, как бездельники и шлюхи глядят на него и на его женщину.

Я помню, было какое-то проработочное собрание деятелей культуры под председательством тогдашнего культурного босса Ильичева. И вот он с трибуны заявляет: «У Окуджавы есть песня, прославляющая золотую молодежь…» Он сделал

паузу, и я с места громко сказал: «У меня нет такой песни». Он: а как же про швейцара в ресторане… Я: «Эта песня прославляет не золотую, а нормальную молодежь». Он растерянно произнес: «А мне сказали…» <…>

— Но вам случалось <…> пояснять всякого рода брюнетам, что так смотреть на вашу женщину не надо?

— Случалось.

— В том числе и кулаком?

— Почему нет?

— А как же интеллигентность <…> по вашей же формуле, — ненависть к насилию?

— Защищать свою женщину — это сила, а не насилие. Интеллигентный человек должен сомневаться в себе, иронизировать над собой, страстно любить знания <…> и уметь дать в морду (Быков 1997).

Станислав Рассадин:

Не ошибались <…> и те, кто крушил Окуджаву <…C>амые <…> бесхитростные из его песен получали ошеломляющее, но, если вдуматься, закономерное толкование. В них искали «очернительство»: скажем, студенческая «А мы швейцару: „Отворите двери“…» была объявлена чуть не гимном «золотой молодежи» (которая <…> ежели и существовала, то не среди персонажей нашего первого барда, а в семействах его сановных громил)… (Рассадин: 20—21).

Дмитрий Быков:

Поскольку почти вся интеллигенция <…> была гонима <…> в ней легко укоренялись вынужденно-приблатненные повадки: априорное недоверие к <…> «начальникам» <…> презрение к <…> продавшимся за пайку <…Б>о`льшая часть этой городской интеллигенции <…> воспитывалась именно во дворах, где господствовали отнюдь не ангельские нравы, — но культ двора стал общим местом шестидесятнической мифологии <…П>оэтому начальство <…> невзлюбило песни Окуджавы <…> обзывая их блатными <…>.

Особенно доставалось песенкам вроде «А мы швейцару — отворите двери!», где <…> нонконформизм и чувство собственного достоинства явлены на фоне ресторанного скандала <…Н>ачальство <…> чувствовало за блатным и дворовым фольклором особый, альтернативный кодекс <…> способность< к противостоянию, пусть невинному, бытовому… (Быков 2009: 133—134)

Окуджава <…> систематически <…> снижа<л> собственный авторский образ <… Он> потому и стал чемпионом по количеству цитат, ушедших в повседневную речь, что дистанция между автором и слушателем <…> в его случае минимальна <…О>н позволил себе заговорить о том, о чем принято было молчать <…С>ейчас <…> уже не верится, что когда-то <…> требовалось мужество для элементарного расставания с котурнами… (Быков 2009: 310).

Герой Окуджавы <…> позволяет себе признаться в том, что брошка его возлюбленной взята напрокат! Он заговорил от имени людей, для которых отдельный кабинет в ресторане, раз в месяц, после получки, — был верхом< роскоши; при< этом< он, в< отличие от героя-повествователя блатной< песни <…>, не позволяет себе грубости. Если и выругается — то это ругательство потому так и разит <…>, что оно <…> резко выделя<ется> на нейтральном фоне <…>. «Шлюхи» и «паскудина» здесь< так сильно звучат именно потому, что герой закомплексован и застенчив, что для него пройти «вразвалочку в отдельный кабинет» —событие и подвиг (Быков 2009: 303).

Илья Иослович:

«Швейцару» — это в те времена была декларация независимости (электронное письмо ко мне, 18. 11. 2021).

Андрей Арьев:

Видимо, существуют, так сказать, «эстетические фантомы», которые дают о себе знать всю жизнь <…>. Все-таки песенка, на мой сегодняшний вкус, — пижонская. Но одно из неискоренимых <…> человеческих свойств — это наша неблагодарность. В студенческие годы мы распевали «А мы швейцару…» чуть ли не с упоением, во всяком случае «с чувством глубокого удовлетворения». Были, — не замечая того, как, впрочем, и протагонист Окуджавы, — изрядными снобами, жаждавшими приобщения то ли к блатному миру, то ли к «золотой молодежи» (электронное письмо ко мне, 21. 11. 2021).

Александр Журбин:

Эта песня <…> стояла особняком. Она была необычная по теме (ресторан для мальчишки моего типа было запретное место, место распутства), а слово «паскудина» было практически матерным. Многие песни БО я пел при родителях, а эту не решался, она была «неприличной» <…>.

У меня всегда было ощущение, что он как-то <…> не довел ее до блеска, а просто сымпровизировал где-то у друзей, и так это и зафиксировалось… Но получилось прекрасно — и загадочно (электронное письмо ко мне, 29. 10. 2021).

Владимир Новиков:

Песни Окуджавы поначалу воспринимались как явление маргинальное и эпатирующее <…> по отношению к советскому поэтическому мейнстриму <…>. К примеру, песня «А мы швейцару: „Отворите двери!..“» <…> отмечена парадоксальными сдвигами на всех уровнях: разговорная интонация, акцентный стих, нерегулярность рифмовки, приземленность лексики, полукриминальный облик «лирического героя» <…>. На уровне ритмическом Окуджава достигает плодотворного компромисса между разговорностью и напевностью. На уровне лексико-семантическом — музыкальной согласованности контрастирующих элементов (Новиков: 121).[1]

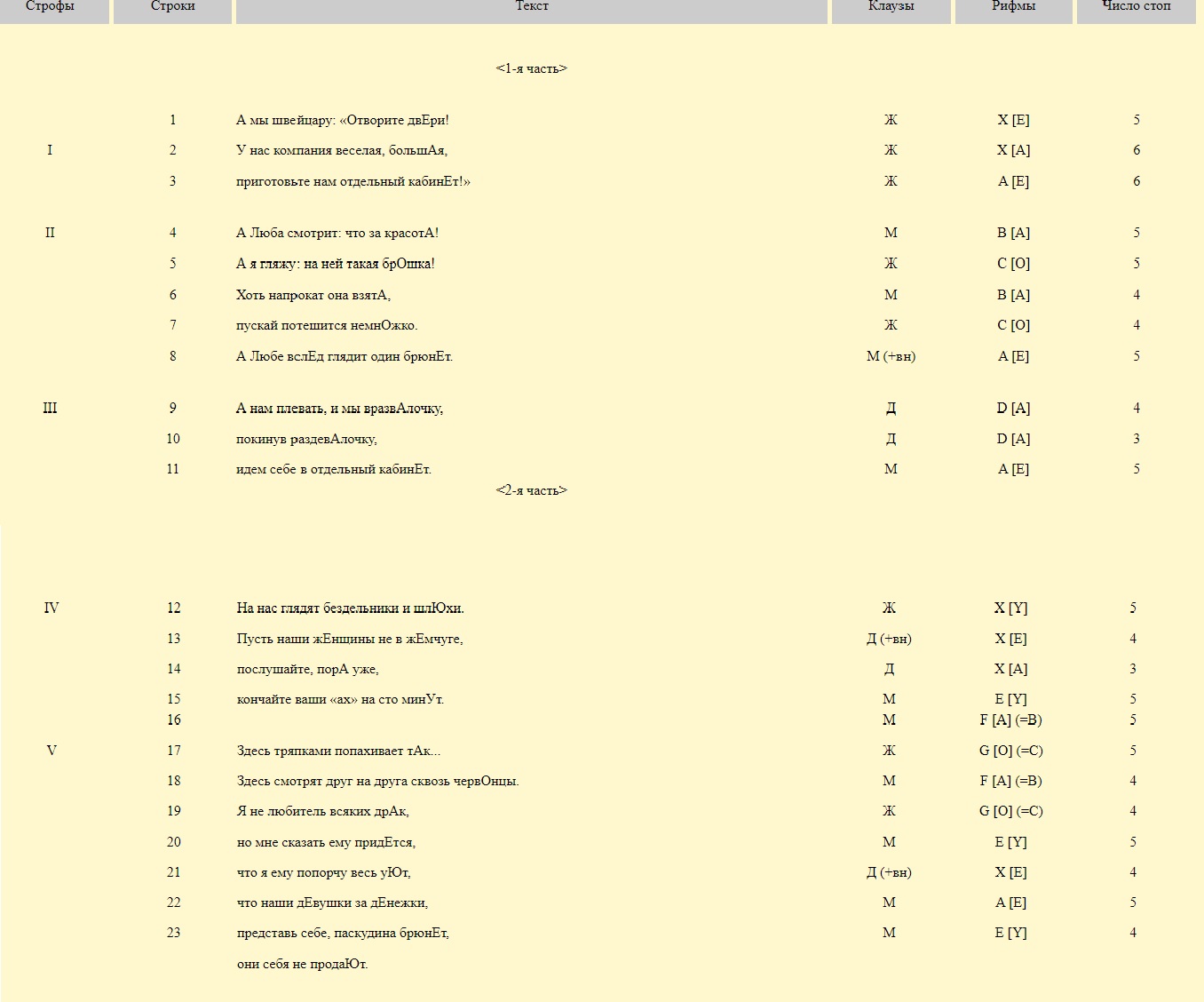

Текст. Для удобства рассуждений позволю себе привести текст[2] уже с теми элементами формального описания, о которых пойдет речь (см. с. 262).

Строфика. При первом же взгляде на печатный текст АМШ в глаза бросается количественная неравномерность строф: 3 — 5 — 3 — 4 — 8, в сумме дающая на редкость неровное — простое! — число: 23 строки. А на слух невольно ощущается некуплетность этой песни Окуджавы, отличающая ее от большинства остальных.

Но из-за беспорядка проглядывает порядок: финальные 8 строк это 4 + 4 (то есть два, как мы увидим, достаточно четких четверостишия), а начальные 3 + 5 это тоже 8, так что, если угодно, получается 8 — 3 — 4 — 8.

Более того, последняя строка пятистрочной II строфы (8 А Любе вслед глядит один брюнет) может быть отнесена и к III строфе[3], которая тогда предстанет правильным четверостишием, а общая схема — серией: 3 — 4 — 4 — 4 — 8.

Правда, тогда пропадет характерная перекличка трехстиший (строк 1—3 и 9—11), а впрочем, не столько пропадет, сколько смажется, поскольку I строфа останется трехстрочной, а III будет подмигивать ей своей двойственностью — то ли трех-, то ли четырехстрочностью. Подобное мерцание пронизывает всю структуру АМШ.

Размер. АМШ написано вполне правильным ямбом, но строками разной длины: 5—6—6, 5—5—4—4—5, 4—3—5, 5—4—3—5, 5—5—4—4—5—4—5—4. Правда, некоторое отклонение от ямба есть в I строфе: в ее 3-й строке (приготовьте нам отдельный кабинет) усечен первый слог ямбической стопы (правильный ямб звучал бы: Так приготовьте нам отдельный кабинет).[4]

Особого порядка в расположении более и менее длинных строк не наблюдается, каждая строфа устроена по-своему. То есть это не урегулированный разностопный ямб, а вольный, принятый в баснях и стихотворных комедиях — жанрах, подчеркнуто «разговорных», нацеленных на передачу «живой» речи сказчиков и персонажей.

Особым аспектом просодии является организация стиховых окончаний — клаузул, и в этом отношении АМШ тоже нестандартно. К нерегулярно чередующимся мужским (М) и женским (Ж) окончаниям добавляются дактилические (Д): ЖЖМ МЖМЖМ ДДМ ЖДДМ МЖМЖМДММ.[5] Примечательным образом дактилические (самые длинные) окончания приходятся на трехсложные (самые короткие) и четырехсложные (сравнительно короткие) строки, как бы умеряя варьирование длины строк.

В целом и на этом уровне складывается картина некоторой, но не чрезмерной, неупорядоченности, непринужденного «житейского» разнообразия.

Рифмовка. Та же двойственность налицо и тут. Рифменная схема выглядит так: XXA BCBCA DDA XXXE FGFG EXAE. Из 23 строк

— 6 (больше четверти!) остаются холостыми (Х);

— 8 рифмуются перекрестно: 4/6 (рифма А), 5/7 (B), 16/18 (F), 17/19 (G);

— 4 рифмуются — охватно: 8/11(А), 20/23 (Е);

— 2 рифмуются смежно 9/10 (D) внутри правильного, охватно зарифмованного катрена (ADDA); но при втором проведении охватной рифмовки срединные клаузулы 21—22 остаются холостыми;

— а две образуют дистантные цепочки: 3 — 8/11 — 22 (рифма А), 15 — 20 — 23 (рифма E).

Начинается стихотворение с двух нерифмованных строк, и все холостые клаузулы различны (1 двЕри — 2 большАя — 12 шлЮхи — 13 жЕмчуге — 14 порА уже — 21 дЕнежки). Большинство рифменных пар (B, C, D, F, G) тоже проходят лишь однажды, — с той, впрочем, интересной поправкой, что рифма B (красота/взята) фонетически сходна с F (так/драк), как сходны и соседние с ними рифмы С (брошка/немножко) и G (червонцы/придется). Дистантно перекликаются и холостые клаузулы жЕмчуге и дЕнежки.

Дистантные цепочки (из трех и даже четырех звеньев) — это важнейшие, ключевые рифмы: первая (А) и последняя (Е). Они обе мужские (на -Ет и -Ут), и они завершают свои строфы: 3 кабинЕт — первую, 8 брюнЕт — вторую, 11 кабинЕт — третью, 22 брюнЕт — почти завершает пятую; 15 минУт — четвертую; 20 уЮт — завершает 1-й катрен пятой, 23 продаЮт — ее 2-й катрен. Обратим внимание на тавтологический повтор обоих членов рифменной серии А (кабинЕт/брюнЕт) в строках 3, 8, 11, 22, на нефинальную позицию последнего вхождения этой рифмы (22 брюнЕт) и на кульминационную встречу двух ключевых рифм А и Е (в заключительных строках 22—23).

Отметим также три случая употребления внутренней рифмовки. Впервые она появляется в I части АМШ (8 А Любе вслед глядит один брюнет), а затем дважды — во II (13 женщины/жемчуге; 21 девушки/денежки). Две последние пары выделяются благодаря семантической, просодической и фонетической перекличке между ними и своему одинаковому положению — в холостых строках с дактилическими клаузулами (кстати, компенсаторному по линии не только длины строк, но и рифмовки: взамен межстрочных рифм налицо хотя бы внутренние и межстрофные). Сходны эти две внутренние рифмы также своей «теснотой», соотносящей их с единственной во всем тексте смежной (и тоже дактилической) межстрочной рифмой (10/11 в развалочку/ раздевалочку). Наконец, все три внутренние рифмы (первая мужская и две последующие дактилические) объединены общим ударным Е (как бы подстраивающим их к пяти клаузулам на Е (1 двЕри — 3 кабинЕт — 8 брюнЕт — 11 кабинЕт — 22 брюнЕт).

Композиция. Общий дизайн текста тоже предстает подчеркнуто двойственным, очень, при всей своей нестандартности, продуманным. Прозаизирующая нерегулярность (строф, строк и клаузул разной длины, а также холостых и разнообразно зарифмованных строк и полустиший) сочетается с во многом правильной версификацией.

Из-за внешнего хаоса проступает глубинный порядок — довольно-таки симметричное членение текста на сходные половины: первые 11 строк и вторые 12.

В первой половине доминирует рифма А (начиная с 3 кабинЕт), открывающая — после двух холостых строк (1, 2) — ее рифмовку, а потом — подчеркнуто тавтологически (11 кабинЕт) — ее замыкающая.

Во второй половине текста аналогичную роль играет рифма Е (начиная с 15 минУт), тоже первая в своей части и тоже идущая после холостых, на этот раз трех (12, 13, 14), одну из которых, скажем 14 послушайте, пора уже, достаточно опустить, чтобы симметрия стала полной.

Но — и это уже симметрия-контраст — в первой части целых 5 строк начинаются с союза А, а во второй он не появляется ни разу.[6]

Симметрия двух частей — числовая (11 + 12 строк) и структурная (две или, с нарастанием, три начальные холостые строки плюс последующее появление первой, ключевой, рифмы) — поддерживается фонетическим сходством этих рифм: мужских, закрытых, с финальным (н)т. Сходством согласных оттеняется контраст рифмующих гласных Е/У, и это со- и противопоставление кульминирует в последних строках: 22 брюнеЕт/23 продаЮт. Две части перекликаются и тем, как ударные гласные в холостых окончаниях их начальных строк готовят появление первых рифм: 1 двЕри — 3 кабинЕт; 12 шлЮхи — 15 минУт.

Симметрия подхватывается в строфах, непосредственно следующих за ключевыми первыми рифмами. В обеих частях это более или менее правильные четверостишия с перекрестной, отчасти сходной, рифмовкой

(4—7 красотА — брОшка — взятА — немнОжко; 16—19 тАк — червОнцы — дрАк — придЕтся).

А в четверостишиях, следующих за этими и заключающих каждое свою половину текста, рифмовка оба раза опоясывающая (8—11 брюнЕт — в развАлочку — раздевАлочку — кабинЕт; 20—23 уЮт — дЕнежки — брюнЕт — продаЮт). Правда, в I части тут зарифмованы все строки, а во II только крайние, но сходство усилено присутствием в обоих четверостишиях дактилических окончаний: в I части двух, рифмующихся (10 в развАлочку/11 раздевАлочку), а во II — одного, холостого (21 дЕнежки).

На перекличку работает и постановка в окончание строки слова брюнЕт, дистантно рифмующего друг с другом два четверостишия (11 кабинЕт/

22 брюнЕт), а совсем уже удаленно, зато тавтологически точно, предпоследнюю строку этого финального четверостишия с концом 1-го четверостишия II строфы (8 брюнЕт/22 брюнЕт).

Симметрия сочетается с нарастанием. Отсюда и лишняя, 12-я, строка во II части и завершающее эту часть синтаксически цельное восьмистишие в конце — цельное не только графически, но и синтаксически (строки 18—23

представляют собой единое сложноподчиненное предложение).

Нарастание это не чисто количественное — качественно оно выражает «победу» второй части над первой. В формальном плане происходит вытеснение ключевыми рифмами на -Ут ключевых рифм на —Ет, а в плане содержания сдвиг от предпоследнего, лишь очень дистантно зарифмованного слова брюнет (повторенного из I части стихотворения) к финальному не продают знаменует торжество «нашего», духовного, начала над «ихним», корыстным.[7]

Сюжет. Текст АМШ построен как рассказ от 1-го лица о приходе героя, с подружкой Любой (ненавязчиво коннотирующей — у Окуджавы, да и вообще в русской песенной традиции — «любовь») и компанией друзей (коннотировавшей в «молодежной прозе» новую, неофициальную субкультуру ранней оттепели) в дорогой ресторан и о намечающемся у них конфликте с его морально подозрительными завсегдатаями (процветающими в рамках советского истеблишмента). Рассказчик очевидным образом субъективный и, возможно, до какой-то степени ненадежный; тем не менее сюжет вполне прозрачен — и тоже двухчастен.

В I части протагонисты (компания веселая, большая) радуются своему проникновению в вожделенное место силы — «красивой жизни», с ее символами-атрибутами (услужливым швейцаром, отдельным кабинетом, красотой интерьера, брошкой) — и бравируют своей независимой, по-простецки уверенной походкой новых претендентов на место под солнцем (вразвалочку). Глухим предвестием конфликта, которому предстоит развернуться во II части, служит упоминание об антагонисте — брюнете, вроде бы покушающемся на Любу. Но антагонисту отведена всего одна строка из 11, покушается он лишь взглядом (так сказать, помышлением), и компанию уверенных в себе протагонистов это не беспокоит (А нам плевать…).

Во II части конфликт выступает на передний план. Правда, до реальных действий дело не доходит: в духе типичной окуджавовской двойственности/ модальности все остается на уровне намерений и взглядов.

Надо сказать, что любовные взоры, часто безответные, и вообще обмены взглядами, как и, напротив, взоры, падающие мимо, — излюбленный мотив Окуджавы.[8] Здесь он дает пятичленную серию (4 А Люба смотрит… — 5 А я гляжу… — 8 А Любе вслед глядит… — 12 На нас глядят… — 16 Здесь смотрят друг на друга…), в которой впервые, причем на отчасти позитивной ноте, и появляется антагонист: Люба любуется рестораном, протагонист — ее брошкой, брюнет — Любой.

Но вернемся ко II части сюжета. При всей виртуальности «взглядов», повествовательный градус здесь резко повышается. Для этого преувеличивается восхищение антагонистов нашей Любой (15 «ах» на сто минут) и всячески муссируется тема корыстности/продажности пошлой ресторанной публики (бездельников, шлюх, обладателей дорогих тряпок, ценителей жемчуга и червонцев, покупателей секса за денежки). Всему этому лирическое «я» готово дать отпор, моральный (поскольку 18 я не любитель всяких драк), но если потребуется, то и физический (20 я ему попорчу весь уют).

Стилистика. Амбивалентность пронизывает и словесную ткань АМШ, построенную как прямая речь протагониста, который таким образом оказывается не просто говорящим — сказовым — персонажем, но и своего рода оратором, чуть ли не поэтом, выразителем авторской позиции. Наметим характерные черты его голоса.

Прежде всего, в нем звучит вызов, бросаемый несправедливо привилегированным хозяевам жизни. Он слышится не только в демократическом (демагогическом?) содержании самих суждений лирического «я», но и в его властных интонациях и оборотах. Это:

(1) Композиционно дерзкий зачин: вопреки «нормальному» порядку изложения, первая же строка начинается in medias res, с середины, в ответ на чью-то опущенную реплику, так что тирада лирического «я», а с ней и все стихотворение, как бы врывается в двери ресторана и в поэзию прямо с улицы.[9]

(2) Пять вызывающих полупротивительных зачинов на А[10], которое во второй части сменится открыто противительным но (19 но мне сказать ему придется).

(3) Энергичная риторическая серия уступительных оборотов: 6 хоть… 7 пускай… 13 пусть… 18—19 я не любитель…, но мне… придется…

(4) Пристрастие к повелительному наклонению, сначала сравнительно безобидному, «ненавязчивому»[11], но затем все более властному — покровительственному и даже агрессивному: 1 Отворите… 3 приготовьте… 7 пускай потешится… (это — свысока о «своей» Любе)… 14 послушайте, пора уже… 15 кончайте ваши «ах»… 22 представь себе…

(5) Унижающие именования противников: один брюнет, бездельники, шлюхи[12], паскудина, причем последнее, самое оскорбительное, используется как обращение к антагонисту, правда, пока лишь мысленное.

(6) Проекция демонстративных физических поз/манер/жестов в аналогичные словесные игры — типа 9 и мы вразвалочку, 10 покинув раздевалочку. Характерной полуспортивной-полублатной походке самоутверждающихся таким образом протагонистов соответствует переименование ресторанной вешалки-гардероба (куда сдается лишь верхняя одежда) в раздевалку спортклуба/ катка/бассейна (внутрь которой люди действительно заходят и из которой, основательно переодевшись, выходят, — оправдывая употребление кокетливого покинув). А на следующем шаге эта раздевалка трансформируется в интимно-уменьшительную, «свою в доску», раздевалочку, уютно рифмующуюся с аналогично уменьшительным вразвалочку.

(7) Претензии на высокий поэтический стиль (начиная с книжно-романтического «Отворите!» вместо реалистически бытового «Откройте»), ср. в особенности два идущие подряд тропа:

— 16 Здесь тряпками попахивает так…: фразеологически попахивает, конечно, не тряпками, а большими, скорее всего, незаконными деньгами, но заодно как бы начинают вонять и сами наряды — изысканная метафора и одновременно грубое снижение; и

— 17 Здесь смотрят друг на друга сквозь червонцы — еще одна ораторская фигура речи, кстати, развивающая мотив «обмена взглядами».

(8) Контрастирующие с такими полетами поэтической фантазии пошловато вычурные обороты блатного и ресторанного типа: 15 ваши «ах» на сто минут (с каким-то одесским налетом) и 20 я ему попорчу весь уют.

(9) Подчеркнуто непрямая, как бы корректная и даже изящная заключительная угроза насилия, отнюдь не спровоцированная поведением антагониста, всего лишь посмотревшего вслед красивой девушке. Протагонист не обращается непосредственно к антагонисту, а сообщает о своих намерениях нам, слушателям, в своем якобы вынужденном (19 мне сказать ему придется), очень косвенном и претенциозно иносказательном (19—21 сказать… что я ему попорчу весь уют…, что) лирическом монологе.

(10) В конце концов аграмматически прорывающаяся сквозь этот изощренно сложный гипотаксис (с двумя придаточными, вводимыми союзами что) возбужденная, грубая, прямая, хотя по-прежнему воображаемая, адресация говорящего к антагонисту, с императивом 2-го лица и беспардонным обращением на «ты» (22—23 представь себе, паскудина брюнет…).[13]

Мелодика. До сих пор я держался литературных рамок, хотя очевидно, что своим успехом АМШ в значительной мере обязано своей песенной ипостаси, судить о которой я некомпетентен.[14] Все же я попробую коснуться одного музыкального эффекта, заметного, как мне кажется, и рядовому слушателю.

Я имею в виду характерную ритмико-мелодическую фигуру, проходящую через всю песенку в виде серийных повторов. При чутком любительском — но еще не аналитическом — вслушивании в песню обращает на себя внимание ряд сходно акцентированных и интонированных фрагментов, на которые идеально положены многие важные слова стихотворного текста: компАния — весЕлая — потЕшится — вразвАлочку — идЕм себе — не в жЕмчуге — послУшайте — порА уже — за дЕнежки — предстАавь себе — паскУдина. Ритмически это четыре слога с четким акцентом на втором: та-ТА-та-та — то, что в стиховедении известно как пеон II. Узнаваемость этого повторяющегося паттерна налицо уже в собственно стихотворном тексте: он естественно рождается из его ямбов, в особенности из строк с дактилическими окончаниями.

Однако границы таких фрагментов из четырех нот, или квартолей, не всегда совпадают со словоразделами стихотворных строк. И тогда слова прихотливо нарезаются музыкой путем отсекания их собственных слогов и приращивания им чужих, например: большАя при — готОвьте нам — <на>прокАт она — взятА пускай — плевАть, и мы — покИнув раз- — -девАлочку — <на>ши жЕнщины — <на>ши дЕвушки — брюнЕт они.[15] То есть выделение именно пеона II (та-ТА-та-та) в качестве основной словесно-ритмико-мелодической фигуры АМШ обосновано лишь отчасти.

Обратимся непосредственно к нотной записи песни.[16]

При взгляде на нее обращает на себя внимание высокий процент последовательностей одновысотных нот. Я выделил серым фоном все случаи, когда подряд идут не менее чем три такие ноты, и их оказалось почти в точности две трети из общего числа 225 нот (= слогов текста): 151 тождественная,

статичная, «мелодически неинтересная», нота — на 74 динамичные, двигающие мелодию вверх и вниз.

Идя далее, можно заметить

— во-первых, что среди этих однотонных последовательностей явно доминируют квартоли, то есть серии из четырех нот (четырех ля, четырех соль и т. д.);

— во-вторых, что такие четверки часто следуют одна за другой, но так, что каждая следующая поется на одну ступень ниже: за четырьмя ля (<напро>-кАт она взя-) идут четыре соль (-тА пускай по-), потом четыре фа диез (-тЕшится не-<мнОжко>), то есть налицо нисходящие секвенции с секундным шагом;

— и, в-третьих, что этот шаг вниз приходится на сильноударный слог, с которого начинается новый музыкальный такт[17] или его 2-я половина[18], так что стихотворная ударность эффектно подкрепляется ритмико-мелодической.

Вроде бы получается, что стихотворно-музыкальным — песенным — лейтмотивом АМШ следует считать тактово правильную однотонную четверку ТА-та-та-та (то есть тоже пеон, но не II, а I). Этому, однако, противоречит непредставленность в такой квартоли характерного для АМШ мелодического движения вниз; наверное, не случайно отсутствие в тексте слов с таким ритмическим рисунком.

Дело в том, что АМШ построено на принципе затактности. Песня начинается с трех затактных нот (и просодически безударных или слабоударных слогов): А мы швей— | —цАру… Затактно интонируются и последующие начала строк: А Люба | смОтрит; А нам пле— | -вАть. Эта затактность естественно вторит синтаксической, сюжетной и интонационной «неправильности»

зачина, который, как мы помним, вызывающе неформально открывает — отворяет! — текст не с начала, а с середины.

Интересно, что некоторые из таких трехнотных затактных зачинов поются на одной ноте, причем иногда на той же, что и предыдущая; ср., например, четыре си на выделенных полужирным слогах <двЕ>ри! У нас ком<пАния>. Таким образом затактность органически сплетается с серийностью однотонных внутритактовых четверок: три последние ноты одной четверки образуют затактное вступление к следующей. Иными словами, лейтмотивной фигурой АМШ с равным правом можно считать и пеон IV.

Но в любом случае лейтмотивной является сама повторность трех-четырех подряд одинаковых нот, задающая некое монотонное, как бы не-музыкальное, не-песенное, а подчеркнуто говорное звучание текста.[19]

Повторность зачинов/квартолей умножается тем, что не менее интенсивно повторяются (с секундным нисхождением) и сами эти лейтмотивные фигуры:

— cначала идет серия из пяти таких фигур: от У нас компАния — до приготОвьте нам отдЕльный[20];

— затем, не подряд, но вскоре, еще одна из пяти: от хоть напрокАт до немнОжко[21];

— затем серия из шести фигур: от А нам плевАть[22] — до идЕм себе в отдЕ<льный>, причем две последние квартоли поются без нисхождения, на одной и той же ноте (ми), еще более усиливая эффект повторности (еще одно ми, уже девятое, звучит в начале следующего, иного, но тоже лейтмотивного, фрагмента отдЕльный кабинЕт[23];

— затем идет еще один шестикратный повтор: от Пусть наши жЕнщины — до кончайте ваши <«ах»>, опять с двумя квартолями (опять пятой и шестой) на одной и той же ноте (опять ми) и опять с девятым ми (на «ах»);

— затем число повторов возвращается к пяти: от Я не любИтель — до придЕтся, что;

— а в конце оно опять достигает шести: от Что наши дЕвушки — до брюнЕт они себЯ, с уже привычными повторами двух последних квартолей на ми и добавлением девятого ми (на втором слоге себЯ).

Общей выразительной функцией этого крещендо однообразных повторов является передача удручающе упрямой установки протагонистов на самоутверждение, в частности с помощью минимального, но неуклонного нисхождения секвенций. В I части АМШ эта установка носит более или менее понятный, так сказать, оборонительно-самодостаточный характер, а во II — скорее агрессивный, настырный, но всегда утомительно монотонный, занудный. И самые последние, наиболее длинные повторы часто приходятся на четко разграниченные словоразделами и закрепленные ритмо-мелодическим рисунком, по смыслу же — самые резкие слова, с которых мы начали наш музыкальный разбор (послУшайте — порА уже — за дЕнежки — предстАавь себе — паскУдина — брюнЕт они). Эти лейтмотивные пеоны II совмещают затактность, повторность нот и квартолей, секундный ход вниз и фокус на ключевых словах, воплощая своеобразный смысловой посыл АМШ.

Семантика. Идейно-эмоциональный месседж песни отмечен той же двойственностью, что и все ее структуры, причем трудно сказать, сознательный ли это замысел или плод авторской незрелости.

Говоря очень коротко, за противостоянием «бедных, но бескорыстных и благородных» протагонистов и «богатых, корыстных и циничных» антагонистов просматривается приверженность обеих сторон одним и тем же ценностям: шикарной ресторанной жизни с ее швейцарами, отдельными кабинетами, дорогой бижутерией и — обладанию одной и той же красоткой. Протагонисты, то есть «мы», разумеется, в своем гражданском праве, но достаточно ли этого для поэтического высказывания?

Смысловой упор на моральную сторону вопроса очевиден, хотя и не столь однозначен, как кажется на первый взгляд и принято считать, — вспомним свидетельства и оценки современников, с монтажа которых мы начали статью.

Очевиден вызов, бросаемый протагонистом, да, собственно, и самим лирическим (если не авторским) «я», антагонистам, под которыми прозрачно, но без нажима подразумевается обобщенный советский истеблишмент.

Но о пристрастии «я» со товарищи к чему-нибудь существенно иному — концертам классической музыки, романтике турпоходов, протестному рабочему движению, занятиям запретной генетикой или подпольному чтению «Доктора Живаго» — речь не заходит. И знаменательным образом сегодня в Сети доминирует не авторское исполнение этой песни, а ее нарочито «блатные» версии, например, Александра Скляра.[24]

Всем этим законная (и актуальная в эпоху создания АМШ) оппозиция: «честная бедность/подлое богатство», конечно, не снимается, но несколько обесценивается. Сомнительность классовых установок, сводящихся к переделу материальных ценностей, давно известна и убедительно разработана в литературе: вот жертва взирает на хозяев жизни с завистливым негодованием, а вот, глядишь, она сама становится одним из хозяев-мучителей (вспомним хотя бы чеховскую «Анну на шее»).

Песен Высоцкого, который вскоре начал со вкусом и иронией вовсю разрабатывать подобный зощенковский топос, в 1958-м еще не было. Окуджава же в дальнейшем и сам не пошел в эту сторону — то ли следуя своему внутреннему камертону, то ли в порядке естественного отталкивания от поэтики собрата по цеху (как Пастернак в свое время стал сознательно заглушать в себе «маяковские» нотки).

Для раннего Окуджавы характерны блуждания между патриотической, комсомольской, солдатской, рабочей, дворовой и полублатной манерами. Лишь позднее он выработает свою фирменную метасентименталисткую поэтику. А АМШ останется ярким и последовательно амбивалентным — как по форме, так и по смыслу — свидетельством его стилистических поисков.

ЛИТЕРАТУРА

Быков Дм. 1997. Беседа Дмитрия Быкова с Булатом Окуджавой // Профиль. 1997. № 6 (https://ru-bykov.livejournal.com/3533084.html).

Быков Дм. 2009. Булат Окуджава. М.

Гаспаров М. 1989. Очерк истории европейского стиха. М.

Дубшан Л. 2001. О природе вещей // Окуджава: 5—55.

Жолковский А. 2005. «Я вас любил…» Пушкина: инварианты и структура // Он же. Избранные статьи о русской поэзии. М. С. 46—59, 526, 527.

Крымова Н. А. 1986. Свидание с Окуджавой // Дружба народов. 1986. № 5. С. 260—264.

Николаева Т. 2000. Незнаменательные слова и текст. 1. А мы швейцару: «Отворите двери!» // Она же. От звука к тексту. М. С. 462—468.

Новиков В. 2017. Литературные медиаперсоны XX века: Личность писателя в литературном процессе и в медийном пространстве. М.

Окуджава Булат. 2001. Стихотворения / Сост. В. Н. Сажин и Д. В. Сажин. Примеч. В. Н. Са-

жина. СПб.

Рассадин Ст. 1990. Простаки, или Воспоминания у телевизора // Искусство кино. 1990. № 1. С. 14—30 (https://disk.yandex.com/i/5-cxVyftorMGF).

За замечания и подсказки автор признателен Л. Г. Пановой и И. А. Пильщикову, а за специальные музыковедческие консультации — П. А. Берлянду, А. Б. Журбину, Б. А. Кацу, В. А. Фрумкину и М. И. Шведовой.

1. Необходимая поправка: стих в АМШ — не акцентный, а почти идеально правильный, хотя и вольный, ямб (см. ниже).

2. См.: Окуджава: 145—146 (и комментарий В. Н. Сажина на с. 617—618); послушать авторское исполнение песни можно здесь: https://bib.fm/s/1021-bulat_okudzhava/19498-a_my_shvejcaru_otvorite_dveri_…/.

3. Знаменательно, что в Сети текст иногда членится именно так.

4. Такое варьирование анакрусы в двухсложных размерах допустимо в русской поэзии, но только в детской и шуточной (см.: Гаспаров: 188).

5. Перегруппировка II и III строф немного повысит правильность чередований: ЖЖМ МЖМЖ МДДМ ЖДДМ МЖМЖМДММ.

6. Замечено в: Николаева: 467.

7. «Поражение» брюнета достигается не только его постановкой в строфически слабую — неударную, ибо нерифменную (в пределах II части стихотворения) позицию, но и интересным музыкальным способом (см. примеч. 15).

8. Ср. в других ранних стихах:

…и в глаза мне смотрит долго: /…/ Я гляжу его глазами /…/ я его не подведу («В Музее Революции», 1957);

— Ты знаешь, а вот офицерские дочки / на нас, на солдат, не глядят /…/ на нас и глядеть не хотят («Медсестра Мария», 1957);

Две молчаливых птицы / из-под бровей глядят. /…/ вдруг погляжу с порога /…/. И соберусь проститься, / лишь оглянусь назад: / две молчаливых птицы / из-под бровей глядят («Снится или не снится?..», 1958);

Эта женщина! Увижу и немею. / Потому-то, понимаешь, не гляжу («Эта женщина!..», 1959); И я взглянул на небо в страхе: /…/. Шли по Арбату пионеры, /…/ и я глядел на них в окошко / у Саваофа на виду. / А Бог мигнул мне глазом черным / так, ни с того и ни с сего… («Детство», 1959);

Над Смоленской дорогою, как твои глаза, — / две вечерних звезды — голубых моих судьбы /. На дорогу Смоленскую, как твои глаза, / две холодных звезды голубых глядят, глядят («По Смоленской дороге», 1960);

И все мужчины в троллейбусе / молча смотрели ей вслед /…/ глаз не сводили с нее. / И только водитель троллейбуса / головой не вертел: / ведь должен хотя бы кто-нибудь/ все время смотреть вперед («Плыл троллейбус по улице…», 1961);

Что касается меня, то я опять гляжу на вас, / а вы глядите на него, а он глядит в пространство /…/. А музыкант играет вальс. И он не видит ничего /…/ а глаза его березовые строги и печальны. /…/ Но вы глядите на него… А музыкант играет («Чудесный вальс», 1961);

И был тот крик далек-далек / и падал так же мимо, / как гладят, глядя в потолок, / чужих и нелюбимых («Всю ночь кричали петухи…», 1961);

…то на вечную память/ переглядывались с палачами /…/. Но у ситцевой женщины / вечно перед глазами / тот, / сошедший с ума / от любви по ней, / пешеход… («Пешеходов родословное древо», 1964);

Что происходит с нами, / когда мы смотрим сны? /…/ Худы его колени, / и насторожен взгляд, / но сытые олени / с картин его глядят, / Он жизнь любил не скупо, как видно по всему («Песенка о художнике Пиросмани», 1964).

9. Разумеется, такая нарочитая «неправильность» имеет свою традицию — вспомним хотя бы зачин «Грозы моментальной навек» Пастернака, любимого поэта Окуджавы: А затем прощалось лето / С полустанком… В прозе классический пример такого «начала с середины» — первая фраза «Анны на шее» Чехова: «После венчания не было даже легкой закуски…» Как мы увидим ниже, и с музыкальной точки зрения АМШ начинается тоже «нестандартно» — с трех затактовых нот.

10. Кстати, А — любимый союз Окуджавы: в стихах 1950-х (то есть в текстах № 1—131 академического собрания, см.: Окуджава: 89—197) он встречается 143 раза (почти исключительно в началах строк): 13 раз дважды в одном тексте, 13 раз трижды, 4 раза четырежды, 2 раза — пять и даже шесть раз (например, в «Песне о солдатских сапогах») в одном тексте. То есть неединичных употреблений — большинство (107 из 143). На с. 142—147 собрания (то есть вокруг АМШ и включая его) союз А употреблен 20 раз, из них 2 раза — в первых строках стихотворений (в АМШ и в «Медсестре „Марии“»). АМШ — один из пяти текстов, начинающихся с А.

Полагаю, что особая привлекательность для Окуджавы этого (уникально русского!) союза — в его промежуточном, компромиссном, амбивалентном положении между и и но.

11. Эта формула — из проницательной статьи Н. А. Крымовой, ср.:

<П>овелительные наклонения в стихах Окуджавы лишены повелительной интонации. Это именно наклонение к читателю, а не жест приказа, поучения, призыва и тому подобное <…>. Ненавязчивое внушение — вот <…> главная интонация Окуджавы (Крымова: 362; см. также: Дубшан: 20—21).

Но в АМШ «ненавязчивость», еще не ставшая у Окуджавы программной, охотно уступает место своей противоположности.

12. А не, скажем, романтизированные припортовые царевны (из «Над синей улицей портовой…», 1957).

13. Ср. классический и во многом аналогичный анаколуф в финале пушкинского «Я вас любил…» (см.: Жолковский: 59, 527).

14. Я владею лишь минимальной музыкальной грамотой.

15. Последний фрагмент, где к слову брюнет присоединяется первый слог следующей строки, — еще один случай стихового «ослабления» этого ключевого, но теперь терпящего поражение слова.

16. Найти готовую транскрипцию мне пока не удалось, и я привожу сделанную по моей просьбе П. А. Берляндом, который для удобства записи транспонировал ля минор авторского исполнения на квинту выше — в ми минор.

17. В нотной записи такты разделяются вертикальными полосами (я показываю их аналогичным знаком: |).

18. В нотной записи хорошо видно, что такие такты содержат 4 одновысотные ноты равной длительности (4 восьмые) плюс 4 одинаковые же ноты тоном ниже.

19. Наглядная параллель к такой все более агрессивной монотонной секвенции — в «Песенке о ночной Москве». Там на одной ноте поются начальные строки всех строф, и во II строфе серия достигает кульминации в строках: когда свинцовые дожди / лу-пи-ли так по наш-им спи-нам, / что снисхождения не жди, — самая «жестокая» строчка выделена скандированным распевом. Только в «Швейцаре» секвенция нисходящая, а тут — восходящая. Аналогичная монотонность есть и в начале и в конце песни «Былое нельзя воротить, и печалиться не о чем…» (подсказано В. А. Фрумкиным).

20. При более утонченном рассмотрении к этой серии можно было бы отнести и начальную квартоль: <две>-ри / У нас ком-<пА-ни-я>.

21. На точке и границе стиха (после немножко) делается пауза, ритмически эквивалентная недостающей ноте (одной восьмой).

22. В этом зачине, на предударном слоге —пле— слова пле— | -вАть, то есть последнем затактовом, впервые происходит резкий скачок ровно на октаву вниз, то есть к качественно той же ноте; затем это повторится еще 9 раз — на: враз— | —вАлочку; по— | —кИнув; раздев— | —Алочку; всяких— | —дрАк: ска— | —зАть ему; за | дЕнежки; пред- | —стАвь себе; па— | —скУдина; брю— | —нЕт они. Так в рамках тонально той же мелодической повторности слегка разнообразится монотонность серий.

23. Второй из двух основных мелодических контуров АМШ образуют более драматичные, мелодически разнообразные зачины и более решительные мужские концовки, которыми обрамляются рассмотренные серии квартолей: 1 А мы швейцару: «Отворите двери! <…> 3 отдЕльный кабинЕт!; 11 …отдЕльный | кабинЕт!»; 12 На нас глядят бездельники и шлюхи <…> 15 …(ва)ши | «Ах» на сто минУт; 16 Здесь тряпками попахивает так <…> 23 …се— | —бЯ не продают.

Кстати, эти концовки (выделенные полужирным) все четыре раза поются на один и тот же симметричный нисходяще-восходящий мотив (ми | ми ре-диез — до-диез ре ми), чем еще раз подчеркивается сопоставление соответствующих строк, рифмованных сначала на Е, а затем на У.

24. См., например: https://www.youtube.com/watch?v=1R2zQj9fSVA.