Опубликовано в журнале Звезда, номер 7, 2019

Ей рано нравились романы…

Пушкин. Евгений Онегин. Гл. 2

Раскрывается книга,

озаряется ночь, —

мы с тобою, амиго,

очутиться не прочь

в «Наутилусе» Немо

посредине Бермуд…

О, фонема-морфема,

чтенья сладостный труд!

Вроде Лариной Тани

(ах, какой звукоряд

в этой строчке!), в аркане

я запутаться рад, —

в паутине сюжета…

Полыханье страстей —

что мерцанье просвета

в анфиладах затей.

С нами честное слово,

с нами верный роман, —

для живого улова

нам открыт океан, —

растворяются строки,

воплощаются сны, —

мы вступаем как боги

в дебри дивной страны.

На загадочной карте

притаившийся крест.

Мы в пылу, мы в азарте, —

направленье — зюйд-вест!

По компа`су, секстану

точно выверен путь…

Книгу пишут по плану.

Жизнь живут как-нибудь.

Не скажу им «прощайте»

на краю бытия —

фолиантам сладчайшим, —

«до свиданья, друзья!»

Или Даль не расслышал

эту гулкую даль —

обещание свыше:

смерть — всего лишь деталь?

ГЛАВА I. В РОТАХ

Квартира 8

Квартиру купил мой дед Петр Дмитриевич Устинов, кассир Балтийской железной дороги. Году, думаю, в 1909-м, перед свадьбой.

Квартира по тем временам была весьма скромной — четыре комнаты (одна попросторней, три поуютней), кухня да уборная. Прихожей и ванной не было: с лестничной площадки проникали прямиком в кухню, где жильцы кроме всего прочего умывались утром и вечером, используя раковину и тазы; в выходные же все ходили в баню — на Лермонтовский проспект, у Фонтанки, а то и на переулок Макаренко (б. Усачев), за Египетским мостом, в Коломне.

Был еще коридор, казавшийся в детстве циклопическим. Чирко Массимо! Там мы ежевечерне играли в футбол с двоюродным братом Витей под висящим высоко на стене велосипедом.

У деда и бабушки Марии Петровны, домохозяйки (и она и дед не пережили блокаду; дед умер в январе, а бабушка в мае 1942-го; девятнадцатилетняя тетя Лиля и семнадцатилетняя мама похоронили их как положено на Большеохтинском кладбище — подвиг по тем временам), было к 1925 году четверо детей — сын и три дочери. Но большевики не были бы коммунистами, если б не подселили к беспартийным других беспартийных.

(Тут к слову пришлось: второй мой дед Карл Давидович Пурин, член РКП(б), красный латышский стрелок, но, слава богу, не сотрудник известно чего, а хозяйственник — позже директор Ленинградского завода азербайджанских вин, поскольку был инородцем, то есть не пил, — с 1918 года жил в отдельной квартире этажом выше; правда, та квартира была меньше. Карл Давидович и Анна Ивановна блокаду пережили, умерли в 1970-е. Конечно, были моложе маминых родителей. Но дело, думаю, не только в этом. Люди другого класса — победители, хозяева жизни. Спецпайки, азербайджанские вина и т. д. Так зарождается гражданская война в отдельно взятой башке.)

Так вот, в годы моего отрочества в квартире 8 гнездились, можно сказать, три с половиной семьи — папа, мама, я (в одиннадцатиметровой комнате), обе маминых сестры, второй муж тети Жени, брат Витя (в двух смежных комнатах, двадцати и девяти метров) и дядя Ваня Лебедев с женой и дочкой Ниной постарше меня (в девятиметровой комнате). Нина была, разумеется, объектом Витиных ухаживаний, — мне, малолетке, не по клыкам.

Входишь, бывало, с мороза — вся кухня в жарком пару: дядя Ваня парит желто-малиновые ступни, опущенные в большую оцинкованную шайку. Горят все четыре конфорки — на каждой шипящая сковородка, булькающая кастрюля.

То есть десять человек в помещении. Что не мешало старшим едва ли не еженедельно (конечно — по воскресеньям, выходной тогда был один) принимать гостей. И не так, как нынче, когда заглядывают изредка двое, максимум четверо. До пятнадцати-двадцати человек собиралось, обычно — вскладчину, то есть каждый нес, что у него было из выпивки и закуски; времена были скудные. Но всё детство я провел под столом с троюродной сестрой Леной среди гомона и папиросного дыма взрослых. Не жалуюсь. Напротив.

Теперь, после капитального ремонта к столетию Великого Октября, после построения развитого социализма и его безвременного крушения, после смерти родителей и отъезда детей, короче говоря, почти после всего — мы живем тут вдвоем с женой. При капремонте прирезали нам от соседней квартиры прихожую и ванную, из четырех комнат сделали три (явный показатель благополучия!). Коридор кажется мне коротким и узким. В футбол здесь больше никто не играет.

Квадрат Рот

До революции этот район назывался — Роты. «Живем в Ротах», «поехали в Роты».

Издавна здесь стоял Измайловский лейб-гвардии полк. По сию пору в двух местах у Измайловского проспекта (в 1923—1944 годах — проспект Красных Командиров) сохранились реликты поротной казарменной планировки, а в конце 1-й Красноармейской красуются Гарно`вские казармы с великолепным классицистическим фронтоном (теперь это Измайловский Гостиный двор).

При Николае Павловиче блистательный архитектор Василий Стасов построил тут Троицкий собор, задуманный в качестве полковой церкви. Новатор почти воплотил смелый проект металлического купола, предательски сорванного ветром в бурную ночь. За что и отбыл положенный срок на гауптвахте. Одумался. По старинке сделал купол из бруса. Лет десять назад старый купол разобрали — прогнил. Построили новый каркас, точно такой же, как полтора века назад. В один прекрасный день он загорелся. Зрелище было феерическим. Вертолеты сбрасывали тонны воды, головешки с кулак младенца долетали до нашей парадной, удаленной от очага возгорания на полкилометра. (Читайте Алоизиуса Бертрана или Эрнста Юнгера.) Но всё устроилось — храм стоит.

Буквально на днях один петербургский писатель спросил собутыльников, собравшихся в очень достойном и по-своему звездном месте: «А почему на куполе Троицкого собора шестиконечные звезды?» Поскольку никакого недоброго подтекста в этом вопросе быть не могло, я сказал, что, конечно же, это могендовиды, но именно такие звезды проще всего рисовать и вырезать: совмещаются два идеальных треугольника — и всё. Думаю, и царь Давид знак этот выбрал из-за простоты воспроизведения. И масоны свои мастерки так удобно сложили. На дворянском гербе неевклидианца Лобачевского именно такая гексаграмма — сугубо геометрическая. А какие должны быть звезды — семиконечные? Но так скорее изображается комета — звезда падшая… Пятиконечные?..

В 1886 году перед собором возвели двадцативосьмиметровую колонну, сложенную из пушек, отбитых у турок в войне 1877—1878 годов, — Памятник Славы. Георгий Иванов, чей отец был участником той кампании, писал в начале Первой мировой: «Теперь, когда быстрее лавы / Текут блистательные дни, / Пред гордым „Памятником Славы“, / Поэт, колена преклони. / За честь и правду гибнут люди, / Полмира в дыме и огне, / И в эти дни, как весть о чуде, — / Над медью лавров и орудий / Суровый ангел в вышине». Ангелом поэт называет Нику, богиню победы. На постаменте — перечень битв и полков.

В 1930-м колонну снесли, трофейные пушки и буржуазно-помещичью Нику переплавили в назиданье потомкам. В годы моей юности на ее месте стоял бюст Стасова, отлитый в конце шестидесятых и необыкновенно похожий на портрет члена Политбюро тов. Суслова М. А. В соборе же был какой-то — кажется театральный — склад. Восстановили памятник в 2005 году, но и архитектору нашли скромное место сбоку.

Рот, то есть улиц, как и положено в полку, было двенадцать. 1-я Рота, 2-я Рота… Дальше начинается чисто российская фантасмагория, Гоголь, подпоручик Киже, Аполлон Аполлонович Аблеухов.

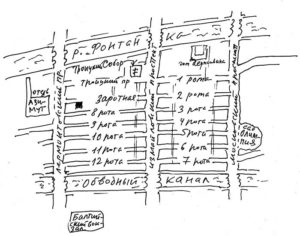

Вообразите себе почти правильный четырехугольник, почти квадрат. С юга и севера он ограничен Обводным каналом и рекой Фонтанкой. С запада и востока — Лермонтовским и Московским (б. Забалканским, б. Международным и даже б. им. Сталина) проспектами. Пополам — от Фонтанки до Обводного — разрезан проспектом Измайловским. Внутри сего параллелограмма от Московского до Лермонтовского параллельно друг дружке идут семь улиц… Коих, однако, четырнадцать, если судить по их названиям. Причем одна из семи, самая северная, выше которой географически и посередине длины которой стоит собор, отличается от всех прочих завидной своей шириной.

Итак, четырнадцать улиц и двенадцать рот. Как быть? Казалось бы, назовем широкую улицу, идущую от Лермонтовского до Московского, Троицким проспектом — и ладушки: остается ровно двенадцать отрезков по числу рот… Как бы не так! Не будет вам простоты и логики! Фигушки! Вот так будет:

Поэтому наша улица называлась Заротной. По-новому, по-советскому — 13-й Красноармейской (нельзя же Закрасноармейской назвать!). А Троицкий проспект именовался тогда проспектом какой-то Москвиной (но не фигуристки). А Вознесенский (продолжение Измайловского за Фонтанкой — проспектом какого-то Майорова (но не хоккеиста). Хорошо, Фонтанку не переименовали!

(Ходят упорные, но неверные слухи, что улица Чайковского не в честь Петра Ильича поименована, а в честь бомбометчика-народовольца-эсера — рядом ведь были Каляев с Лавровым, канал же Грибоедова — в память о военном инженере, предотвратившем еще в начале XX века планировавшуюся засыпку Екатерининского канала (в любом случае спасибо ему сердечное!). Впрочем, с восстановлением справедливости тоже перебарщивают: Малую Морскую переименовали в улицу Гоголя в 1910-м, к столетию писателя, — и обратно в 1990-е. И теперь мы не понимаем Набокова, помнившего еще верную питерскую топографию: «Расстояние было такое, как где-нибудь в России от Пушкинской до улицы Гоголя» — то есть просто по Невскому! Просто о русской литературе!..

Но тут рот на замок — до утра послезавтрашнего можно об этом шептаться, не уставая. Почему, например, Петроградская сторона не стала опять Петербургской? Как то было до пораженческого акта августа 1914 года: изменили название собственной столицы из-за того, что немцы напали! Неслыханно!)

О РУССКОЙ ПОЭЗИИ ПРИМЕНИТЕЛЬНО К РОТАМ

Во-первых, на углу Лермонтовского (до 1912 года этот его отрезок назывался Ново-Петергофским проспектом) и Обводного канала располагаются здания Николаевского кавалерийского училища, которое в 1834 году окончил Михаил Юрьевич Лермонтов, любимейший поэт моего отрочества. Правда, при Лермонтове оно именовалось иначе — Школой гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров — и находилось в другом уголке наших Рот. Но именно здесь к столетию со дня рождения мятежного гения скульптор Микешин соорудил замечательный по изяществу памятник.

Во-вторых, в лейб-гвардии Измайловском полку проводились литературные вечера, к одному из которых написано стихотворение «Измайловский досуг» (1885) «августейшего поэта» К. Р. (великого князя Константина Константиновича, дяди Николая II). Тогда ему было двадцать семь лет и, я полагаю, он деятельно участвовал в армейской жизни, в том числе в ратных трудах (говоря проще — муштре) измайловцев. Вот фрагмент:

Не ищем мы, друзья, ни славы, ни хвалений, —

Пусть безымянные в могиле мы уснем,

Лишь бы Измайловцы грядущих поколений,

Священнодействуя пред тем же алтарем,

Собравшись, как и мы, стремяся к той же цели,

В досужие часы чрез многие года

Те песни вспомнили, что мы когда-то пели,

Не забывая нас и нашего труда.

Ну, так себе, конечно, стихи (а всё же и ничего вроде бы, куда хуже бывает). И славного полка больше нет. Но Президенту Императорской Академии наук повезло: погребен в великокняжеской усыпальнице Петропавловского собора, умер в 1915 году в своей постели в Павловском дворце, а не на дне алапаевской шахты, как трое его сыновей и их кузен князь Владимир Палей, другой более или менее известный стихотворец из дома Романовых…

А поэты в Ротах живут. Еще недавно квартировали здесь Елена Шварц и Александр Миронов. Состоят в полку Сергей Стратановский и Михаил Яснов. Мальцы бегают по улицам — глядишь, кто-то из них тоже засвищет на манер Снигиря, радуя августейшею тень и нас с вами.

ОКРЕСТНОСТИ

Севернее Рот, за Фонтанкой, за Египетским мостом, прославившим некогда явление резонанса — и оттого рухнувшим, простиралась великолепнейшая Коломна — с Крюковым каналом, Николой Морским (где я был крещен) и его колокольней (чудо русского барокко!), подошедшей, как Неточка, к ограде канавы и зарисованной Анной Петровной Остроумовой-Лебедевой (тогда, впрочем, еще Аннушкой Остроумовой, не ведающей об искусственном каучуке грядущего мужа-академика; вы только взгляните, ничего не изменилось за сто лет!), и Никольским рынком — уменьшенной копией Гостиного или Апраксина двора, где почему-то в годы моего детства не торговали, а изготовляли эмалированную посуду.

(В детстве кухонная посуда была, кажется, только эмалированной либо «элюмениевой», как говорила моя бабушка, то есть алюминиевой. В гастрономах в больших эмалированных лоханях выставлялась икра осетровых рыб. Но родители почему-то покупали ее очень редко и понемногу.)

В перестройку в аркадах Никольского рынка (почти ведь Болонья!) завелись лавки старьевщиков и мрачные рюмочные, разрисованные под Лазурное побережье — море, пальмы, роскошные пароходы… Потом всё напрочь зашили, ожидая залетного миллиардера. Ждали. Вроде бы дождались.

На Покровке (в той же Коломне, ближе к заливу; снесли церковь, назвали получившийся сквер почему-то площадью Тургенева) жил один из приятелей. Говорят, спился. А был умницей и отличником, не чета нам. Проспект шотландского интернационалиста Макли`на (в просторечии Ма`клина) оказался на поверку просто Английским.

На набережной Фонтанки стоит пятиэтажный доходный дом конца XIX века, мраморная доска утверждает, что в нем жил Пушкин. Но есть и правильная доска — на двухэтажном особняке графа Хвостова, где умер Суворов. На Крюковом канале…

Боже, зачем этот отвратительный транспортер из одного — балетного — цеха Мариинки в другой — оперный! Уродливо перегораживающий перспективу канала. Мост Вздохов, блин! Бедный Блок (уходивший в ночную мглу)! Бедная Анна Петровна!.. За сто лет ничего не изменилось, но вдруг приперся хамский сто первый… И вот вопрос: может ли театральное, музыкальное искусство быть высоким и благородным, если существует в коробке, оскорбляющей искусство изобразительное, архитектурное, обезображивающей городскую среду?..

Теперь поглядим на запад. На месте складов и бань, посещаемых мною в детстве, высится гостиница «Азимут» (б. «Советская»), возведенная к пятидесятилетию Великой Октябрьской революции. То есть мне было лет тринадцать — и я отчетливо помню процесс забивания свай, глухие звуки и содрогания дома на протяжении нескольких месяцев. Забивали и по ночам. В процессе забивания нашли огромную неразорвавшуюся немецкую бомбу… Тоже не великое зодчество! Вообще все такие архитектурные заплаты 1960-х—1980-х — самые прискорбные в Петербурге. Наглядно видна убогая нищета выдыхающегося социализма. На Москву денег хватало, а на Ленинград уже нет.

Еще западнее — завод «Гознак», заготовитель, как раньше писали, государственных бумаг…

Но нам интересней другое — то, как эта территория разным образом связана с Ротами.

Во-первых, в нее проникают 10-я и 12-я Красноармейские, заканчивающиеся на Дровяной улице. Они проникали туда и в позапрошлом веке, еще именуясь Ротами.

Во-вторых, и она, сопредельная территория, и Роты относились к ведению Нарвской полицейской части, потому и названия улицам давались по именам прибалтийских городов Российской империи.

В черте Рот это — Дубленский (не от столицы Ирландии, а от Дуббельна / Дубулты на Рижском взморье) и Якобштадский (Екабпилс в той же Латвии) переулки.

У соседей — Рижский проспект (имени какого-то Огородникова в советские годы), Курляндская и Лифляндская улицы, Дерптский (Тарту), Ревельский (Таллин) и Либавский (Лиепая) переулки. Удивительно, что здесь сохранились эти тевтонские топонимы! Не задирайте нос, лимитрофы! — судьбы ваши непредсказуемы…

Заканчивается этот соседний с нами микрорайон Старо-Петергофским проспектом (б. некоего Ивана Газы). Там — прекратившие свое функциональное существование, но сохранившиеся в качестве сооружений — довоенный еще кинотеатр «Москва» с прекрасным барельефным фронтоном и родильный дом, где я появился на свет. Ну и Морской госпиталь. Ну и Калинкин мост с башнями. Ну и блоковские закаты.

В кино мы ходили, кажется, до середины девяностых. В округе были еще два кинозала — в ДК им. Цурюпы и в ДК им. Ногина. Первый располагался в единственном многоэтажном здании стиля модерн на нашем отрезке Обводного, второй ютился на задворках «Гознака». Где-то в Питере был еще ДК им. Капранова. Кто все эти люди?..

ДК им. Цурюпы (попробуйте придумать такую фамилию — Гоголь нужен!) памятен мне и тем, что там был филателистический кружок, куда я ходил школьником. Полагалось мирно сосуществовать, обмениваясь марками, но на самом деле все без стеснения хищнически торговали, начиная с седоусого деда-руководителя. У старика была неплохая коллекция «старья», интересовавшая, кажется, меня одного, — марки Британской империи, немецких колоний, Австро-Венгрии, старой Европы… Сохранился достаточно представительный альбом (одна марка — Новой Гвинеи, дорого пройдоха просил — была даже украдена, в чем честно теперь признаюсь), но главное — я изучил географию и историю, ну хотя бы двух последних столетий. Тоже ведь своего рода чтение, расширяющее горизонты! Потом разгадывались легенды на старинных монетах…

А с востока к нашим любезным Ротам примыкает Московский проспект с Технологическим институтом (который я — что удивительно — окончил черт знает когда и зачем; лестно: тут же учились поэты Евгений Рейн, Анатолий Найман и Дмитрий Бобышев, «ахматовские си`роты» — по «неловкому» самоназванию последнего, но существенно раньше), с дореволюционным еще парком «Олимпия» (с волшебной оградой) и впечатляющим зданием Фрунзенского универмага, пустовавшим много лет.

Дальше на восток — удивительная «запоминалка» улиц, парная сидящим фазанам гимназических цветов спектра: «Разве можно верить пустым словам балерины». То есть — Рузовская, Можайская, Верейская, Подольская, Серпуховская и Бронницкая улицы… Кому пришло в голову это придумать! Какому счастливцу праздному!

Еще восточнее — зарытый Введенский канал, абсолютно парный и симметричный закопанной на западе нашего локуса речке Таракановке (ныне ул. Циолковского. Sic! Была-таки какая-то достоевщинка и безуминка в этих реактивных междупланетных мечтаниях! Были тараканы в мозгу у тов. Циолковского!) и Витебский (б. Царскосельский) вокзал, на ступенях которого в 1909 году умер Иннокентий Анненский…

Южнее Рот прежде располагались места отчуждений — промзоны, вокзалы. Остался Балтийский, став окончательно пригородным и европейским (там, например, можно купить колбасу или книгу). Варшавский, утратив рельсы, сделался торгово-развлекательным центром. Статую Ленина удалили. В трехстах метрах поставили почему-то государя и государыню — как и на чем им отсюда теперь уехать?! На месте бывших цехов вырастает вполне элитная многоэтажность. Снесли наконец вольготно расположившийся здесь молочный завод. И никто уже не кривит нос: «Вонючий Обводный!»…

Внутри этого квадрата Рот, вернее — внутри его западного полуквадрата мы и воспитывались до поры до времени…

ГЛАВА II. КНИГИ

МАМА

«Быть может, прежде губ уже родился шепот», — говорит поэт.

Какие удивительные превращения претерпевают имена книг, подслушанные ребенком в разговоре взрослых! Как надолго запоминаются такие младенческие ослышки. Конечно, мама употребила тогда название бессмертной грибоедовской комедии в переносном, каком-то обыденном смысле. А мне это «горе-отума» представилось страшным отчаяньем, когда слезы застилают глаза и отуманивают сознание.

«Быть может, прежде губ…»

Или — лучше так, как сказал другой поэт: «Так начинают. Года в два / От мамки рвутся в тьму мелодий, / Щебечут, свищут, — а слова / Являются о третьем годе».

Была и «мамка». Это не сохранилось ребяческой памятью, но позже мне объяснили, что старушка Ольга Петровна, периодически приходящая к нам в гости с неизменно вкуснейшим, сооруженным ею самой «Наполеоном», некогда заботилась обо мне в отсутствие дома родителей.

Мама если и читала мне книжки, то в самом раннем моем возрасте. Зато позже мы ежедневно вели продолжительные беседы на самые разные темы. Она работала фармацевтом в больничной аптеке. Больница им. Урицкого и сейчас занимает солидную территорию между Фонтанкой и Рижским проспектом. А мой детский сад располагался рядом с кинотеатром «Москва» на проспекте Газа (так этот большевик и останется безвестным, бесцветным, но пугающе пахнущим при утечке).

Шесть раз в неделю мама отвозила меня туда на трамвае или троллейбусе, а вечером мы возвращались, как правило, пешком, разговаривая, играя в занятную, придуманную мной игру — «папа и дочка». Мама брала домой сверхурочную работу в виде кипы длинных и узких бумажных рецептов, испещренных мириадами загадочных латинских названий и арабских цифр. Орудиями маминой работы были конторские счеты и авторучка…

Отвлекусь на минуту-другую. Все дочери моего деда, Петра Дмитриевича, избрали медицину. Старшая, Евгения Петровна, в молодые годы была военврачом-хирургом, позже — штатским терапевтом. Когда я начинал рассказывать ей о своих подростковых или юношеских болячках, тетушка, не вынимая беломорины изо рта, бросала что-нибудь талантливо краткое вроде «пройдет!» или «ерунда!». Средняя сестра, Лидия Петровна, так и не вышедшая замуж, работала медсестрой. Мама была младшей.

Дедушкин первенец, дядя Митя, в юности мечтал стать архитектором, великолепно знал сооружения петербургских зодчих, неплохо рисовал, но несправедливый век уготовил ему скромную роль инженера-строителя. В годы моего детства он с женой и пасынком жил на 2-й Красноармейской в классических «полутора комнатах» (в данном случае при комнатушке имелась как бы антресоль, расположенная над подворотней, куда вел лаз, — там спал дядин пасынок Володя, лет на пятнадцать старше меня, чему я страшно завидовал: у нас-то была одна комната на троих).

Собственную полукомнату мне посчастливилось заполучить лишь в тринадцать лет, когда наш дом поставили на капитальный ремонт и всех нас перевезли в маневренный фонд на задних дворах только что построенной гостиницы «Советской». Платяным шкафом мне отгородили вполне суверенный угол (вернее, квадрат) с диваном и секретером. Отчетливо помню, как хорошо и уютно было читать там «Занимательную математику» Перельмана, пока родители где-то в далеке огромной квартиры (семей на двенадцать!) отмечали «новоселье» с переселенными сюда же родственниками. Было полутемно, и римский легионер катил куда-то циклопическую, в его рост, сверкающую серебряную монету, полученную минуту назад чисто алгебраическим умножением чего-то на что-то.

Служил же дядя Митя — возвратимся к нему наконец — в институте «Ленгипрострой» на 10-й Красноармейской, за чертой Рот, почти у Дровяной улицы. Поэтому вечером по пути домой частенько заходил к нам. Поговорить. В том числе и со мной. Даже порисовать. Рассказать о Стасове или Ринальди. Ну и выпить рюмочку-другую-третью, что делать весьма любил. А мама моя, сами понимаете, работала в аптеке, к которой мы и вернулись, завершив этот небольшой экскурс…

В школьные годы я часто бывал в маминой аптеке, хранившей в дореволюционных еще шкафах дореволюционные же склянки с пугающими изображениями и непонятными профану символами, а также ряд фолиантов с названием «Фармацевтическая и медико-химическая практика по H. Hager’у под ред. проф. А. Пеля и д-ра Н. Иванова». В четырнадцать лет я обнаружил в одном из томов рецепт симпатических чернил и много еще чего интересного и полезного. Читалось ничуть не скучней приключенческого романа.

Надо ли говорить, что теперь эти книги стоят на моей книжной полке? Еще у меня сохранилась фарфоровая банка с притертой крышкой. На ней написано «Hydr. bichlor. corr.» — и добавлен черный крестик. Но в банке не кристаллическая сулема, как следовало бы предположить, а памятная головешка, долетевшая до нашей парадной при пожаре Троицкого собора (35 ´ 22 ´ 20 мм).

Шикарная, сохранившая старинный интерьер и поныне действующая аптека профессора Пеля была обнаружена мною на 7-й линии Васильевского острова лет в шестнадцать, когда после родной восьмилетки в Ротах я заканчивал среднее образование в 27-й школе Василеостровского района с гуманитарным уклоном.

Там преподавали замечательные педагоги — словесники Григорий Александрович Бальтерманц и Дмитрий Николаевич Мурин, историк Валентин Фаддеевич Помарнацкий… Как-то в нашем актовом зале выступал сольно Ираклий Андроников…

После девятого класса мы проходили практику в Пушкинском Доме (ИРЛИ) — у Александра Петровича Ломана, внештатного сотрудника, племянника (он говорил) Дмитрия Николаевича Ломана, о котором в книге «Весь Петербург на 1917 год» сказано следующее: «…полковник гвардии. Ктитор Феодоровского Государева собора. Штаб-офицер при Дворцовом Коменданте. Уполномоченный Ее Императорского Величества Императрицы Александры Федоровны по Царскосельскому ЕИВ Военно-санитарному поезду № 143. Начальник Царскосельского лазарета № 17 Их Императорских Высочеств Великих Княжон Марии и Анастасии». Оба эти Ломана, но по-разному, занимались Есениным.

Александр Петрович даже свозил нас в Царское, в полуразрушенный тогда (и, увы, до сих пор) Феодоровский городок, где военным санитаром в годы Первой мировой был пристроен по блату златокудрый поэт.

В багровом зареве закат шипуч и пенен,

Березки белые горят в своих венцах.

Приветствует мой стих младых царевен

И кротость юную в их ласковых сердцах.

Кто сочинил? Наш, рязанский и верноподанный… Через год с небольшим этот санитар, демобилизовавшись и распоясавшись, проорет: «Господи, отелись!» Мемуаристы рассказывают, что большевики, натурально, платили за всякое такое лит. кощунство.

ПАПА

Я — маленький, горло в ангине.

За окнами падает снег.

И папа поет мне: «Как ныне

Сбирается вещий Олег…»

Как и еще одному поэту, Давиду Самойлову, мне повезло: папа любил читать вслух. В годы моего детства у него была сменная работа, поэтому он часто бывал дома днем. Поначалу он читал мне, позже мы с ним периодически менялись ролями.

Вероятно, всё началось со сказок, но этот кошмарный жанр — чего стоит один Карлик Нос, не узнанный бесчувственными родителями! — мудрая память вытеснила в самый дальний и темный свой закоулок. Помню только, что все эти немецкие, французские и датские книжки, написанные отъявленными садистами, были одна страшнее другой, и лишь Джанни Родари, прекраснодушный житель лазурной Италии, утешал слух… Или — как продолжает Пастернак: «Что делать страшной красоте, / Присевшей на скамью сирени, / Когда и впрямь не красть детей? / Так возникают подозренья».

Потом вперемежку пошли Аркадий Гайдар и Ходжа Насреддин, Незнайка и Буратино, Лев Кассиль и Мюнхгаузен, Александр Грин и Виктор Гюго, Александр Беляев и Корней Чуковский… Дантес, которого иногда поругивали по радио, оказался не Жоржем, а Эдмоном — и к тому же благороднейшим мстителем.

Паганель учил нас с папой разбираться в экзотических растениях и животных, хотя сам-то всерьез оплошал в самый ответственный момент. Компания деятельных джентльменов, ненароком оказавшаяся на таинственном острове, строила там чуть ли не гидроэлектростанцию, как завещал «кремлевский мечтатель», сучила нить и ткала ткань, посрамляя тем самым отсталого однодворца Робинзона Крузо, остававшегося, впрочем, несмотря на это промышленное превосходство республиканцев (нет-нет, никакой англофобии у старика Верна, конечно же, не было!) для нас с папой поистине родным и близким.

Как мы переживали за него при неожиданном появлении отвратительных каннибалов, приплывших на пикник с припасами наипервейшей свежести (потом мы узнали, что моряки часто берут на корабль живых черепах в качестве своеобразных консервов)! Как мы радовались спасению невинного Пятницы (не подозревая, что читаем адаптированный перевод, из которого напрочь исчезли Библия, Распятие и само это Спасение с прописных букв)!

Стивенсоновский «Остров сокровищ» перетекал иногда в «Золотого жука» Эдгара По, создавая невероятнейшие гибриды. Но это была все-таки здоровая литература, далекая от травестийных сталинских киновоплощений, извращавших девушку в юнгу или свинарку в члена правительства.

Боже мой, чего только мы не читали, в какие только уголки Вселенной не уносили нас книги! Джонатан Свифт рассказывал нам о великанах и лилипутах (прочие шалости его язвительного ума оставлены были детским изданием в нетях), Редьярд Киплинг, оказавшийся позже певцом британского империализма, повествовал о загадочной жизни экстравагантных животных, населяющих тропические леса, об очаровательном Маугли и бремени белого человека. Всего и не вспомнишь!

Но не подумайте, что мы скользили по верхам среднестатистического детского чтения… Или как раз по ним-то скользили? Припоминаю «Борьбу за огонь» Рони-старшего, Питера Марица, юного бура из Трансвааля (не из этих ли бурских снов вылез потом царапучий Крюгер «Улицы вязов», позаимствовавший фамилию старого/доброго президента кальвинистской республики, бывшего в конце XIX столетия совершенно уверенным, что Земля плоская?), «Спартака» Джованьоли, «Овода» Войнич (ах, эти пылкие итальянцы!), хижину дяди Тома, «Кортик», даже какой-то нелепый роман о борьбе молодых совсем португальских леваков-рыбаков с диктатурой гнусного Салазара. Такие уж были идиологизированные времена.

Конечно, Катаев! Великолепнейший Валентин Петрович! Тоже отчасти про рыбаков-бедняков, но куда увлекательней. И рыбаки только на дальнем соцреалистическом плане. Латунные пуговицы, бронзовые патроны, волшебные «ушки». Интеллигентный, немного смешной папа. Сказочная Одесса. Красота Новороссии, волны Черного моря, хуторок в степи. Да весь цикл этих южных романов — до последнего по сюжету, где в Кремле поздней ночью светится негасимое сталинское окошко (за изображение которого, как я узнал значительно позже, автору светила Сталинская же премия первой степени). Поразительный был писатель: твердо знал о себе, что хуже Набокова. Такое дорогого стоит.

Разумеется, читалась нами и русская классика. Как-то осенью, прогуливаясь по 9-й Красноармейской, аккурат между двумя моими будущими школами (малышей, как баранов, всей отарой гоняли тогда из одной школы в другую), мы нашли на тротуаре красненькую десятирублевку, едва нами замеченную среди облетевшей багряно-желтой листвы. Не мелочь по тем временам (зарплаты родителей едва тогда доходили до ста, впрочем мама работала на полторы ставки). Характерно, что решено было купить на обретенные деньги произведения отечественных писателей — трехтомник Пушкина, четырехтомник Лермонтова, трехтомник Тургенева, двухтомник Чехова (помню это отчетливо). Прочее покупалось до или после уже на другие банкноты либо монеты.

Сломались мы с папой на Мигеле де Сервантесе Сааведре (что-то этакое в велеречивом тоне). Оказалось, что читать «Дон Кихота» мы попросту не умеем. (Интересно, кто-то сумел? Я не про беглый набросок Пикассо и не про театральную лажу, высосанную из режиссерского пальца. Не про имиджи. А вот по-серьезному, от корки до корки? Ну, понятно, это сделали переводчик, корректор, сотрудник главлита/горлита, возможно — редактор. Кто еще?)

Это был конец жанра. Сюжет был исчерпан. Более мы вслух не читали. Хочется тут отогнать нелепые, но навязчивые ассоциации с тем местом «Божественной комедии», где сказано примерно так… Но совершенно понятно, что в какой-то момент я осознал, что чтение становится интимным, личностным и даже отчасти постыдным и непристойным занятием.

Наверное, и папа ощутил эти психологические новости и справедливо решил, что эта его важная родительская задача выполнена.

Спасибо. Большое спасибо.

CАМ С УСАМ

Оказалось, что некоторые страницы могут порождать во мне неожиданное волнение, не похожее на волнение авантюрное, приключенческое. Точнее сказать — томление.

Это случалось, как правило, в книгах, ставших подростковыми из-за их благородной дряхлости или по недоразумению. Например, в «Былом и думах» Герцена, в «Как закалялась сталь» Николая Островского. Как ни странно, особенно щедра в этом немного смущающем плане была советская полувзрослая литература (русские модернисты, еще более щедрые и широкие — Леонид Андреев, Иван Бунин, Федор Сологуб, Михаил Кузмин, я уже не говорю о Набокове, — ждали своего нескорого и нескромного часа). Тургенев, конечно, приоткрывал психологические завесы влюбленности, но был чист, как поцелуй колибри. Гончаров, великолепный во многом, об этих делах говорил метко, но сухо… «Вещественные знаки невещественных отношений»!..

Короткое отступление. Упомянул Андреева — и вспомнил о главной загадке квартиры 8: перед переездом в маневренный фонд на антресолях были обнаружены несколько книг, в том числе переплетенные вместе три тома рассказов этого писателя. Поэтому не сразу обнаружилась дарственная надпись на титуле второго тома: «Зиновию Исаевичу Гржебину с большой любовью и предчувствием долгих и хороших отношений. Леонид Андреев. Берлин, 1 ноября 1906».

Как эта книга попала на наши антресоли? Наверное, дед купил в свое время: Александровский рынок с его букинистами, воспетыми Вагиновым, бурлил совсем близко — за Фонтанкой, на Вознесенском проспекте. В семье читали. Мама рассказывала, что ее родители очень любили юмористические рассказы Н. Лейкина. Что ж, интеллектуально не ниже стояли блаженной памяти святого новомученика Николая Кровавого. Но после блокады из книг осталась только эта забытая залежь (прочие составлявшие ее книги были справочниками по точным наукам — возможно, ими пользовался дядя Митя) и унаследованные мамой Толковая Библия, Евангелие, Молитвослов и Акафист.

То есть, получается, страшный и соблазнительный рассказ «В тумане» я прочел в тринадцать лет. Кошмар! («Ей рано нравились романы…», а дальше там о том, что отец Татьяны смотрел на чтение дочери сквозь пальцы… Бог с ним. Но какая оркестровка в этой строке! Виртуознейшая! Именно такая, про каковую угрюмые пушкиноведы пишут, что скромник Пушкин никогда подобной роскоши себе не дозволял, ужимался с ужимками, прямо-таки портил строки как мог. Глупости! Вот же оно! И гласные и согласные работают буквально по-стахановски! Поглядите, дорогие мои идиоты!)

А кто такой Гржебин, узнал я, вероятно, чуть позже, когда был приобретен восьмитомник Блока с приложением «Записных книжек», заменявший в те туманные времена, и не только мне, думаю, Интернет, благо имел роскошный именной указатель…

Но вернемся к нашим эмоциональным баранам!

…Про любовь уже нами сказано… Иного рода беспокойство вызывали страницы, описывающие то, что следует назвать отроческой дружбой. Мальчики клялись в чем-то возвышенном на Воробьевых горах, испытывали весьма странные и не подобающие им, если взглянуть по-спартански строго, трогательные чувства:

До вечера мы не говорили друг с другом; я чувствовал себя виноватым, боялся взглянуть на него и целый день не мог ничем заняться; Володя, напротив, учился хорошо и, как всегда, после обеда разговаривал и смеялся с девочками. <…>

После вечернего класса истории я взял тетради и направился к двери. Проходя мимо Володи, несмотря на то, что мне хотелось подойти и помириться с ним, я надулся и старался сделать сердитое лицо. Володя в это самое время поднял голову и с чуть заметной добродушно насмешливой улыбкой смело посмотрел на меня. Глаза наши встретились, и я понял, что он понимает меня и то, что я понимаю, что он понимает меня; но какое-то непреодолимое чувство заставило меня отвернуться.

— Николенька! — сказал он самым простым, нисколько не патетическим голосом, — полно сердиться. Извини меня, ежели я тебя обидел.

И он подал мне руку.

Как будто, поднимаясь все выше и выше, что-то вдруг стало давить меня в груди и захватывать дыхание; но это продолжалось только одну секунду: на глазах показались слезы, и мне стало легче (Лев Толстой. Отрочество. Гл. 5. Старший брат).

Жизнь подтверждает великого писателя: всяк что-то похожее на эти удушья и проборматывания «понял — понимает — понимаю — понимает» пережил. Вытеснил ли это пережитое в подсознание вовремя — другой вопрос…

Скорее всего, в этом повествовании я упущу многое из прочитанного в отроческие и юношеские годы. Попросту для всего места не хватит. Да и ни к чему.

Чего только я не читал! Столичные старшеклассники помещались совписателем-для-подростков — кажется, Анатолием Алексиным — в каком-то дачном чулане и из номера в номер журнала «Ровесник» сидели там, рассуждая вслух и пытаясь понять, кто и зачем их злодейски запер. Повествование было вполне романтическим: о том, как эта разнополая компания справляла естественные нужды, в нем не было ни слова. Инна Гофф рассказывала московскую же любовную историю, от которой в моей памяти сохранились несколько строк красивого стихотворения, где кватроченто «рифмуется» с Замоскворечьем. Отчаянные пацаны, помогая родной милиции (а вот попробуйте сказать «родной полиции»! всё мое советское подсознание протестует!), выслеживали жестоких преступников на ночных полуразрушенных кладбищах Александро-Невской лавры. Юрий Нагибин водил меня по ностальгическим чистопрудным дворикам и переулкам. Михаил Анчаров прельщал лирической подоплекой рассказов и повестей (потом по телику шла сильно разочаровавшая меня мыльная опера про коммуналку, снятая по его сценарию: артист Грибов, игравший пенсионера, от нечего делать прочитавшего Большую Советскую Энциклопедию от корки до корки, многократно и выразительно произносил по слогам «Я-я!», название какой-то реки, назидательно приподнимая всякий раз указательный палец).

Чрезвычайно нравился поучительный М. Ильин, брат не раз читанного Маршака, написавший книжки «Рассказы о вещах», «Сто тысяч почему», «Солнце на столе», «Который час?» и т. д., в которых доходчиво разъяснялось всё на свете. Такой советский Фламмарион или «Orbis pictus»!

Когда я полусимулировал или просто симулировал грипп или ОРЗ, а потому оставался в постели на весь день, любимым занятием было перечитывание «Преступления и наказания», «Вия» или романов об Остапе Бендере. Почему-то именно эти книги бодрили в такие часы. Ну, с Гоголем и Ильфом—Петровым понятно. Но почему Раскольников? Может быть, потому, что петербургское пыльное и потное лето описано там с таким омерзением, что невольно радуешься всему окружающему тебя в реальности, даже если болит горло, а за окном тот же липкий июнь.

О школьной программе по литературе, боюсь, не скажу ничего оригинального. Она расхолаживала. Именно то, что насильственно предписывалось читать в данный момент, в данный момент читать не хотелось.

«Гроза» Александра Островского казалась невыносимо надуманной и допотопной, а неумеренные восторги Добролюбова по поводу «луча света» в «темном царстве» прямо-таки дурацкими. (Надо сказать, что с годами мое мнение по этому конкретному поводу не поменялось: кем надо быть, чтобы прийти в 1859 году в восторг от пьесы, устаревшей, казалось бы, на три четверти века; ну глухомань человеческих отношений, так и в XX столетии точно такая где-нибудь да отыщется, не только у Гиляровского; Пушкин был, Баратынский, Гоголь, а этому разночинцу всё про неграмотных старых купчих подавай!)

Тем не менее сочинение по «Грозе» я цинично написал на пять…

Да, конечно, именно Белинский и Добролюбов оказались самыми невыносимыми компонентами школьной программы. Зачем эти гносеологические уроды копировали страницами рецензируемые ими произведения? Болтливость их просто зашкаливала. Никак невозможно было не только полюбить, но и просто вынести строй их антихудожественного мышления и бумагомарания:

Целый цикл жизни отжила наша Русь и, возрожденная, преображенная Петром Великим, начала новый цикл жизни. Первый продолжался более восьми веков; от начала второго едва прошло одно столетие: но, боже мой, какая неизмеримая разница в значении и объеме жизни, выраженных этими восемью веками и этим одним веком! Иногда в жизни одного человека бывает день такого полного блаженства и такого глубокого смысла, что перед этим днем все остальные годы жизни его, как бы многочисленны ни были, кажутся только мгновением какого-то темного, смутного и тяжелого сна. То же самое бывает и с народами; то же самое было и с Русью.

Здесь мы опять должны сделать оговорку, чтоб добрые люди, любящие толковать навыворот чужие мысли, не вздумали буквально понять нашего сравнения: единичный человек (индивидуум) и народ — не одно и то же, так же как и счастливый день в жизни человека и великая эпоха в истории народа — не одно и то же. Подвиг Петра Великого не ограничился днями его царствования, но совершался и после его смерти, совершается теперь и будет бесконечно совершаться в грядущих временах, и все в более громадных размерах, все в большем блеске и большей славе…

Спрашивается, каким образом эта галиматья и еще множество страниц подобной же чепухи относятся к сочинению Баратынского «Сумерки» (1842) и двухтомному собранию его стихов и поэм 1835 года, которые якобы рецензирует Белинский? Это уже конец второй убористой страницы, о поэте же пока ни слова. О поэте, в отличие, скажем, от Пушкина, ни разу, кажется, не упомянувшем Петра I. Есть ли в его стихах слово «Россия»? Вопрос! Скорее — «отечество», «родина». Иначе думал.

Поколение сменялось поколением, а идеи оставались все те же, и последующее поколение так же походило на предшествующее, как один листок походит на тысячи других листьев одного и того же дерева. Правнук венчался в нарядном кафтане прадеда, а внучка в той же телогрейке, в которой венчалась ее бабушка, и все те же тут свахи, те же дружки, те же пиры и проч… Ход времени измерялся круговращением планеты, ее вечною весною, за которою всегда следовали лето, осень и зима, да еще лицами и именами, а не идеями, — случайными фактами, а не стройным развитием. Война или потрясала на время внешнее благоденствие государства, или укрепляла и расширяла его извне, а внутри все оставалось неизменным…

Где Баратынский-то?! Что за наглая распущенность, что за непристойное недержание речи!

«На такие мысли навела нас маленькая книжка г. Баратынского…» — говорится в конце восьмой страницы. Но и не тут-то было — дальше опять то же самое пустословие. Собственно, и до конца рецензии (31 с.) так ничего и не сказано — ни да ни нет… Книжка — «маленькая», поэт — невеликий… Поболтали о разном…

Позже, уже, кажется, не в школе, а в институте, заставляли читать Ленина. «Философские тетради»! Это нечто, скажу я вам…

Но хватит о грустном.

Поговорим о печальном.

Оглядывая фантасмагорический мир человеческих записей, вселенскую библиотеку, приходится признать, что тобою прочитана самая малая ее часть. Исключительно по верхам прошелся. И сделать уже ничего нельзя. Всего Бальзака и Достоевского никогда не прочту. Чуть лучше с Толстым. Но и то без публицистики его, без расходящихся кругов чтения, далеко не девяносто томов. Серьезное упущение — не смейтесь — романы о мушкетерах Александра Дюма. Не случилось достать в отрочестве, а в семнадцать лет уже не пошло`, не смог прочесть и главы. Возможно, был бы решительней и целеустремленней, если бы употребил вовремя.

Последним романом воспитания была для меня «Волшебная гора» Томаса Манна, прочитанная уже на первом курсе института, в восемнадцать лет. Люблю этого писателя. А вот Пруст, на мой дурной вкус, монотонен, туманен… И как-то эмоционально неточен. Но чего же иного ждать от травестированных описаний любовного чувства? Страшно вспомнить фотографию толстого и накрашенного шофера-секретаря (sic!) Альфредо Агостинелли — «прообраза» возлюбленной Альбертины!.. «Ах, мой милый Августин!..» Писателю нельзя быть нечестным.

Как много читалось всякой всячины в молодые годы! Залежи античной классики, текущая советская и зарубежная проза, наследие японцев, корейцев, китайцев — мудрые «Записки у изголовья», загадочные рассказы Пу Сунлина, Шекспир, Конан Дойл, Мериме, Гамсун, Яльмар Сёдерберг, Шницлер, мучительный Музиль, Камю, Честертон, Моэм, Грэм Грин, Оскар Уайльд, Джойс, Кафка…

Замечательным образом у моего поколения продлилась и читательская молодость: перестройка раскрыла целые пласты литературы, отечественной, эмигрантской, иноязычной, которые надо было перелопатить. Нам были даны как бы две жизни. Если бы не этот великий исторический сдвиг, я обленился бы как читатель куда раньше.

Но уже давно почти не читаю текущую сюжетную прозу (два года назад, впрочем, «жюрил» «Русский Букер», пришлось осилить около семидесяти новоиспеченных романов — радости доставило мало, но гонорар всерьез утешил). Предпочитаю нон-фикшн. Если так можно назвать, например, «Комментарии» Георгия Адамовича или «Курсив мой» Берберовой. И даже свежие воплощения этого жанра мне еще по зубам.

СТИХИ

Молодой читатель (если таковой ныне вообще возможен, если это словосочетание не есть калька с белой вороны) вряд ли сможет вообразить себе, что примерно до 1987 года в нашей стране было довольно проблематично прочитать стихи Гумилева, Ходасевича, Мандельштама и многих других замечательных русских поэтов XX века. В районных и школьных библиотеках их просто не было, попасть в Публичку школьнику было совершенно невозможно, для покупки прижизненных изданий у букинистов или книг из серии «Библиотека Поэта», тотчас же по выходе в свет становившихся раритетами, у спекулянтов требовались серьезные деньги.

Но стихи действительно распространяются «воздушными путями».

К примеру, вам достался какой-нибудь замусоленный учебник литературы для педагогических вузов, в нем — злобная, брызжущая вонючей слюной статейка о реакционной поэзии русского модернизма начала века, в ней — изумительные сияющие цитаты из, например, Кузмина, Анненского, Мандельштама. Как Кощеева смерть — в игле, яйце, утке и зайце. Дальше — воображайте.

Если же вы располагали более изысканным справочником — например, «Поэтическим словарем» Квятковского, то имели сказочные богатства, россыпи самых волшебных строчек, фрагментов, а иногда и целых стихотворений — и Северянина, и Бальмонта, и Виктора Гофмана, и Мирры Лохвицкой, и Анны Ахматовой…

С раннего детства меня отправляли на всё лето в Ригу, к дедушке с бабушкой. У них были почетно-пенсионерские-республиканского-значения комната и веранда в Юрмале, между Майори и Дзинтари, на улице Конкордияс (видимо, от Formula Concordiae — консенсуса, достигнутого лютеранскими теологами в 1580 году, латыши по большей части лютеране). У моря, в дюнах хорошо читалось, да там всё было неплохо — велосипед, бадминтон, лес с черничником и брусничником, аллеи, заросшие цветущим жасмином, белоснежный особняк отца нации Карлиса Ульманиса на улице Юрас… Кстати, изба-читальня тоже уютно располагалась в дюнах, в тени. Был и книжный магазин. Дефицитные русские книги в Латвии купить было легче, чем в Ленинграде. (Вероятно, самое лучшее в этом плане место СССР было тогда где-нибудь в Туве или на Памире.) Как-то, лет в тринадцать, копеек за тридцать (два эскимо) я купил там книжку стихов Блока — «Школьная библиотека», даже портрета не было. Через три дня я был совершенно уверен, что эти стихи сочинил сам. Позже я понял, что ощутил тогда что-то вроде сексуальной страсти…

Когда балтийские дюны стали сладостным прошлым, наступила пора чтения стихов и прозы в питерских, царскосельских и павловских парках — незабываемая (и такая же сказочная) страница юности. К экзаменам в институт я готовился тоже в саду — ранее принадлежавшем великому князю Алексею Александровичу, в конце Мойки…

Между прочим, я долго не знал, на каком слоге надо ставить ударение в фамилии Анненского. Потому, что нигде ее не слышал. Даже когда, учась в восьмом классе на Васильевском, приобрел в подвальчике на 1-й линии второе издание «Кипарисового ларца» (1923, три пятьдесят стоило, весьма по-божески).

Но, разумеется, были и неудачи. Как-то, возвращаясь из школы, я заехал в «Старую книгу» на углу Невского и улицы Герцена (ныне и присно Большая Морская). Там лежали «Посмертные стихотворения Иннокентия Анненского» 1923 года за четыре с полтиной. Денег у меня не хватало, а бесчеловечная продавщица отложить книгу на два часа отказалась. Когда я вернулся с деньгами, вожделенной книжки и след простыл.

И, понятное дело, большинство изданий мне было просто не по карману. Боже мой, я помню эти витрины 1973—1975 годов, на Литейном, на Герцена, на Марата, в Лавке писателей на Невском! Великолепные и редкие экземпляры «скорпионовских» и «мусагетовских» изданий — экзотический Юргис Балтрушайтис, никогда, в сущности, не существовавший Александр Добролюбов; изящные книжки «Грифа» — «Урна» Андрея Белого, блоковские «Стихи о Прекрасной Даме» (последняя даже была куплена тогда каким-то чудом, но потом продана), посмертный «Кипарисовый ларец» 1910 года… Загадочно манящие «Стихотворения лейтенанта С.» (сына Константина Случевского, погибшего в цусимском бою)… Броские футуристы, изящные акмеисты…

Позже стала ясна причина такого вре´менного изобилия: интеллигенты и их наследники старались уехать из Союза всеми правдами и неправдами. Увозить же антиквариат было накладно. На память о социалистической родине, говорили злые языки, разрешалось взять в самолет один рубль — медно-никелевый, с профилем Ильича…

Мне очень повезло: родители почти всегда давали деньги на книги, а в институтские годы и всю стипендию (сорок рублей) оставляли мне, оплачивали кормежку и одежку, даже что-то еще подкидывали по возможности. Как-то жена дяди Мити поинтересовалась книгой, купленной мною за пять рублей. Это был «Фарфоровый павильон» Гумилева. «Как, — сказала она, — как! Пять рублей за три листочка!» Мне стало очень стыдно. Когда гости ушли, мама меня утешила: «Да ты ее не слушай. Думаю, Митя с Володей за вечер и больше пропивают».

Надо сказать, что эта мысль — деньги не тратятся, а вкладываются — была для меня важна. К первому курсу я обзавелся паспортом (что делало меня субъектом товарно-денежных отношений) и пишущей машинкой (самой дешевой и, увы, нестандартной — «Москвой», но относительно все же дорогой: Софья Власьевна приборы тиражирования не приветствовала, била рублем по блудливым ручонкам любителей размножать текст; железо это стоило сто с лишним целковых). И тут в мою голову пришла идея, весьма облегчившая мне жизнь в студенческие годы.

Я заметил, что старые стихотворные (и не только) книжки в разных букинистических магазинах города оцениваются по-разному и с довольно большим разбросом. Таких магазинов тогда в Питере было много. Я покупал «Сады» Георгия Иванова (1921) или «Белую стаю» Анны Ахматовой (1922) за семь пятьдесят, перепечатывал для себя текст на машинке и относил книгу в другой магазин подальше от предыдущего, заявляя приемщику, что такое издание обычно стоит двенадцать пятьдесят, а нет, так пойду к соседям. Как правило, это срабатывало, и я получал свои десять рублей. Чистая прибыль — два пятьдесят. Случались и более удачные соотношения. Так можно было жить — конечно, не суетясь, с некоторой расстановкой и чувством меры.

Но к книжным «жучкам», роившимся в те времена перед отделами покупки букинистических магазинов, я не принадлежал. Скорее всего, потому, что набегами в их тайный круг войти было нельзя, надо было посвятить книжному делу жизнь, повариться сначала в шестерках. Но за годы моей купли-продажи уважение у мастеров этого цеха я, кажется, заслужил: когда подбегали ко мне, идущему с сумкой, наполненной сокровищами, те самые шестерки, настоящие тертые знатоки черного рынка их останавливали: «Брось! Этот почище тебя будет». То есть знает, что` чего стоит…

Увы, книги при этом утекали сквозь пальцы, и то, что я тогда продал, теперь не купить за сколько-нибудь разумные деньги или не купить вообще. Но иного пути всё равно не было… Хотя, разумеется, что-то и сохранялось. И сохранилось. Когда, году в 1976-м, прекрасный поэт Глеб Сергеевич Семенов, начиная рассказ о Заболоцком на заседании своего ЛИТО в ДК им. Горького, вынул из портфеля его прижизненные «Столбцы» и произнес: «Сейчас Пурин умрет от зависти!», мне оставалось лишь улыбнуться: это издание у меня имелось…

Однако несколько предыдущих абзацев уже выходят за рамки главы о юношеском чтении. Пора закругляться, завершать, ставить точку. Но еще немного потерпи, дорогой читатель!

Важным рубежом в душевном и умственном развитии были для меня семнадцать-восемнадцать лет. («Открыл Америку!» — скажешь ты и будешь прав.) О Томасе Манне уже говорилось. Но в этот же период начали писаться стихи, которые с некоторой натяжкой считаю не слишком постыдными и которые даже составили одну из последних по времени моих книг — вроде блоковской «За гранью прошлых дней». Там и название взято из того же стихотворения Фета.

Впрочем, для их появления должны были произойти значимые события. Довольно сложным путем знакомств мне удалось показать свои полудетские опыты (где царили в основном символисты — Анненский, Сологуб, Блок, Андрей Белый) замечательному филологу Вадиму Эразмовичу Вацуро. Он щедро уделил мне время и сказал много важного. В частности он поинтересовался: «А вы читали Тарковского, Бродского, Кушнера?» Ни одно из этих имен мне не было тогда известно.

Несколько месяцев спустя в букинисте на Литейном я купил сразу две книги — «Вестник» Тарковского и «Приметы» Кушнера. Это было воистину чудом — две новооткрытые поэтические вселенные!

Бродский пока таился во мраке…

А через два года я показал свои стихи Александру Семеновичу Кушнеру…

Вацуро умер рано, в 2000-м. Сейчас на московских аукционах продают книги из его собрания. Мне удалось приобрести «Встречи» Владимира Пяста, «Прометея» Вячеслава Иванова, «Страстную субботу» Вильгельма Зоргенфрея, «В такие дни» Валерия Брюсова, что-то еще… На каждой из этих книг стоит небольшая круглая печать — «Из библиотеки В. Э. Вацуро. Санкт-Петербург» (этот человек знал правильные названия!). «Отплытье на о. Цитеру» и «Горница» Георгия Иванова с такою же печатью оказались мне не по карману.