КУФЕГА. — М.: Издательство Николая Филимонова, 2023

Опубликовано в журнале Знамя, номер 6, 2024

Об авторе | Эргали Гер — прозаик, эссеист, переводчик. Постоянный автор «Знамени» с 1993 года. Дважды лауреат премии нашего журнала. Предыдущая публикация в «Знамени» — «Ремедиос. Ещё одна баллада о детстве» (№ 10, 2020).

Название солидного, со вкусом оформленного сборника избранных стихов трех современных поэтов — Михаила Кукина, Игоря Федорова и Константина Гадаева — сложилось из начальных слогов фамилий авторов. Звучит, допустим, не слишком благозвучно (в отличие от расхожих античных именований), зато увесисто и не без вызова: накось, выкусите. Есть у авторов ощущение, что словосочетание «КУФЕГА» утвердилось в современной русской поэзии основательно и всерьез.

Так оно и есть.

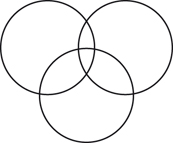

Это уже не птенцы «гнезда Кибирова», каковыми их воспринимали иные в 90-е годы, не маргиналы, пригретые маргинальным издательством — это большие, глубокие, интересные поэты, у каждого из которых имеется свой круг читателей и почитателей. Эти три круга я бы, по мере своих способностей, изобразил так:

Если словами — три сплетенных кольца, три круга читателей, образующих несколько общих прослоек с довольно значительным сектором почитателей КУФЕГИ как уникальной литературной и человеческой общности посередине.

К данному сектору я и сам себя отношу. Мне нравится, что они такие разные и такие вместе. И так надолго.

Прочные оказались мальчики. И уже не мальчики, если что.

Познакомился я с ними лет двадцать назад, когда КУФЕГА всерьез прониклась поэзией Михаила Дидусенко. Николай Филимонов взялся издать максимально полный сборник его стихов, меня привлекли к работе над книгой. Издательство только-только набирало обороты: вышли сборники ГАдаева, КУкина, ФЕдорова и замечательного, на удивление малоизвестного, уединившегося в американской глубинке Александра Страхова. Книга Дидусенко, таким образом, стала пятой в номенклатурном списке издательства.

При мне выходили и многие из последующих книг, так что свидетельствую: фактически КУФЕГА являлась рабочей редколлегией издательства. Каждый из поэтов дотошно вычитывал рукописи и выступал с обстоятельными замечаниями и соображениями, Филимонов все эти замечания-соображения сводил воедино. Такое бескорыстное, внимательное, неравнодушное отношение к чужому творчеству очень мне импонировало.

Одновременно во всю селигерскую ширь разворачивался «осташковский» период творчества КУФЕГИ. Приобретенный Филимоновым старинный домик в центре Осташкова быстро стал едва ли не главным культурным центром этого очень своеобразного городка, медленно дрейфующего из дремотной полуостровной вечности в модный курорт (это, как нынче принято оговариваться, безоценочное суждение). На мой взгляд, причащение к селигерским просторам и плавням, к тамошней чудотворной воде, к неизбывной красоте окружающих мест и какой-то их особой северо-западной русскости сильно расширили диапазон дыхания наших поэтов, в особенности КУкина и ГАдаева. Их стихи, говоря языком отчетов, закрепили за Осташковом место на литературной карте страны.

Я наблюдал их в райских кущах Осташкова, радовался и недоумевал. Статные, крепкие, красивые, бородатые, и — для поэтов — абсолютно, безобразно нормальные. Вот они едут на воскресную службу. Вот готовят яичницу по рецепту Димы Шумилова («Муза, приди, дай поведать далеким потомкам / Как меня Дима Шумилов яичницу делать учил…» — Михаил КУкин). Вот, окруженные женами и детьми, идут купаться на озеро. Или — уже в мужской компании — пьют водку, весело ржут, подтрунивая друг над другом, ведут умные разговоры о поэзии. («И бородатые мужья сидят как выстрел из ружья», — перефразируя Заболоцкого.) Моя растленная дешевым портвейном и многолетним общесоветским ничегонеделанием сущность проветривалась в их обществе, но не просыхала. От непривычки к нормальным людям становилось как-то не по себе.

По вечерам вокруг костра собирался осташковский бомонд: трепетный тенор Вадюша Шеварденков, подрабатывавший певчим в окрестных храмах, батюшка Юрий Гагарин (родился 12 апреля 1961 года), — он вечно укорял Вадюшу за пристрастие к винному зелью, тогда как самого батюшку за неукротимый характер регулярно перемещали из прихода в приход — и на каждом своем приходе он успевал разбивать райской красоты сады и клумбы; народный художник Саша Гусев (народный в прямом смысле, а не по званию) и Арчи Сергеев, непосредственный сосед Филимонова, тонкий знаток итальянской музыки, исполняющий ее на всех духовых и струнных… И думать тогда не могли, что будем вспоминать те совсем недавние, отнюдь не пасторальные времена как необыкновенно прекрасные…

Вот для чего нужны поэты — они, в отличие от простых смертных, умеют запечатлевать мгновенья. Золотистые искорки тех костров, медлительные северные рассветы и закаты, потревоженная стрекозой тишина, красота и раздумчивость органичного существования на земле — все это обернулось в строчки стихов КУкина и ГАдаева: запечатлелось, сохранилось, осталось.

Потому и Осташков.

Или, если смотреть с берега на местный речной вокзал, «Вокшатсо» — так называется моя любимая книга Константина ГАдаева.

Он самый нежный и трепетный в этом содружестве. Ноль отстраненности. Стихи читаются как внутренний дневник, в этом смысле Гадаева можно охарактеризовать как «камерного поэта с широким кругозором». Дом, двор, улица, семья, родители, друзья — тут и житейские зарисовки, и четкий blowup эмоциональных озарений, и разговоры с Богом, детьми, супругой, переживание текущего политического момента — все это непосредственно и, как правило, в настоящем времени. Это — стихи поэта (еще одно безоценочное суждение), поэта до мозга костей (прости, Костян), воспринимающего жизнь как служение своему призванию. Служение, временами дарующего поэту мгновенья подлинного визионерства.

Между ханжеством и цинизмом

вьется тропка в заросший сад,

где все близкие мне при жизни

за дощатым столом сидят.

Нету в лицах и тени горя,

ни заботы, ни страха нет…

Только теплый вечерний свет.

Только рокот и запах моря.

Все припомнилось, прояснилось.

И у каждого свой рассказ

обо всем, что так долго снилось,

а сбывается лишь сейчас.

Пьют, поют, шашлыки вращают,

поддувают картонкой угли…

И прощают друг другу, прощают

все, что раньше простить не могли.

Вне земного привычного бремени

смотрят души свои на свет…

Ни на что больше нету времени.

Нету времени… Просто нет.

Возвращаясь к сказанному про ГАдаева. Могут возразить, что эдак можно про всех. Не совсем. Возьмите Михаила КУкина — он начинал с чужого голоса, бряцал державинской лирой, и получалось у него виртуозно. КУкин начинал как поэт, умеющий писать превосходные стихи — недаром его «Яичницу» и «Коль колесо времен свершило полный круг» помнят, любят, цитируют до сих пор. Но, помимо превосходных стихов, бывают стихи совсем свои, со своего голоса, настоящие — так вот, настоящий Кукин оказался не просто поэтом, а тонким иронистом, педагогом, искусствоведом, историком и поэтом одновременно — превосходная, практически возрожденческая смесь (плюс три курса МИФИ, главной советской школы постановки мышления, — на кибернетике, между прочим). Многогранность позволяет КУкину писать стихи на разные голоса, в совершенно разных тональностях — оставаясь при этом самим собой. Как вам, к примеру, вот такой КУкин:

Прощальная песня

С веревки снято полотенце,

надета чистая рубашка,

и больше нет песка в сандалях.

Прощай, Осташков!

Прощай, блаженный край феаков,

дом Филимоновых старинный,

гитара, клавесин, и флейта,

и мандолина.

Прощай, ночное пенье хором,

вино в пакетах трехрублевых,

мангал, решетки и шампуры,

казан для плова!

Быки и овцы Гесиода

и рокот лиры Демодоха…

В 15.30 мой автобус.

Вздохну глубоко.

Еще войду я в эту воду,

чтоб пить ее и раствориться!..

И лишь заехав за Зехново,

пойму, что снится

мне этот мир — с нездешней силой,

с отчетливостью небывалой!

Рыдай, о, муза! Жми, водила!

Пиши пропало.

И, встык, — совсем другое по тональности стихотворение того же Михаила Юрьевича:

В одном из писем Плиния Лаврентум

описан так: выходит на три моря

триклиний, волны к стенам подступают

и брызги в шторм до окон достают.

В другую сторону, в дверном проеме,

сквозь атрий, и перистиль, и площадку,

видны леса, синеющие горы —

прекрасная, задумчивая даль.

Так малый мир большим охвачен миром,

так смотрит человек, куда захочет,

и в грудь его вмещаются просторы,

и мысли его ясной нет преград!

Так слеп он и живет, не замечая,

что все уже готово рухнуть в бездну,

что в трещинах все это мирозданье

и новый ветер рвется через них!

Первое стихотворение подобно песне — смятение чувств, укрощаемое самоиронией, ритм с обрывом, напоминающий езду по ухабам, второе — классическая ясность мысли и языка. Таков КУкин.

Замечу, попутно, что оба они — что КУкин, что ГАдаев — одинаково свободно владеют и разговорным языком, и «высоким штилем», работать в котором в современной языковой ситуации способны только настоящие, знающие себе цену мастера. Сказанное, впрочем, не означает, что еще один член КУФЕГИ, Игорь ФЕдоров, не знает себе цены. Хотя представить себе Игоря, пишущего в «высоком штиле», мне было бы крайне затруднительно.

— Не царское это дело, — отговорился бы Игорь и тут же себя поправил бы: — Не надо кичиться!

Был такой знаменитый советский клоун Олег Попов. Он создал новое для клоунады амплуа «солнечного клоуна» — смешного, трогательного, лирического коверного. При этом сам Попов, насколько помнится, характер имел отнюдь не солнечный. Наверное, по-другому в цирке нельзя, сожрут мигом, цирк — дело серьезное. Тут характер и амплуа не стыкуются, но это опять же цирк.

Игорь ФЕдоров в современной русской поэзии может смело претендовать на звание самого солнечного поэта без всяких кавычек, потому что солнечность его — не амплуа, не маска, а суть. Вот таким уродился. В его стихах много эстрадного, площадного, ярмарочного, много игры, актерских жестов и утонченного версификаторства; их надо слушать подряд, целыми циклами — именно в циклах, из массы коротких стихотворений лепится необыкновенно обаятельный «образ автора», и дистанция там от образа до личности — ну, минимальная.

Человек идет себе,

Весь как будто не в себе;

Не идет, летит почти что —

Это я иду к тебе!

Я иду к тебе, несу

Докторскую колбасу,

Полкило конфет, чекушку

И цветы тебе несу.

Вот, принес тебе цветы.

Ты колдуешь у плиты,

Что-то вкусное готовишь —

Прямо вся такая ты!

Ты такая, я такой;

День сегодня-то какой!

Очень хочется чего-то —

Что не выразишь строкой!

КУкин познакомился с ФЕдоровым осенью 1982 года, во время службы в армии (оба служили неподалеку от западноукраинского городишка Хотин, нанесенного на карту русской поэзии задолго до Осташкова). Первое явление Федорова описывается им примерно так:

— Я вижу, идет по плацу такой человек, ему кричат из окон казармы: «Эй, кинокрут, письма есть?» — а он кричит: «Пишут, пишут, Плотников, тебе письма!» — и, значит, отвечает так всем. И какой-то такой веселый, роста огромного, сапоги у него гигантские мне запомнились, разорванные были, каши просившие, открывавшие пасть… И у него на плече сумка — понятно, что это почтальон, письма принес… А сапоги, я потом спросил, у него были такого размера, какого в части не было, так что он ходил без замены. Короче говоря, Федоров работал в части министром культуры. Должности у него были такие: киномеханик, то есть кинокрут, за фильмами его отпускали в город, была на нем почта, а еще радиоцентр, то есть музыка, которая запускалась на всю часть…

Вот как по мне, то картинка получается не менее яркая, чем въезд д’Артаньяна в городишко Менг на ярко-желтом беарнском мерине…

Вообще говоря, все эти знакомства выглядят скорее неизбежными, чем случайными. В МИФИ, откуда КУкин выпал из-за сосредоточенности на поэзии, он учился одновременно с Колей Филимоновым. Поступив после армии в МГПУ, сблизился там с семнадцатилетним «трепетным юношей» Костей ГАдаевым — оба на одной из лекций угадали друг в друге знатоков Бродского. (Другим их однокурсником был Олег Лекманов, будущий лауреат премии «Большая книга», ныне вынужденно променявший Вышку на Принстон.) Потихоньку маленькую коньковскую квартиру КУкина плотно обсела литературная и окололитературная тусовка. Поначалу, я так понимаю, их было много на челне, и не сразу множество сие «окуклилось» (прости, теперь уже Михаил Юрьевич) в слово из трех фамилий…

Эх, прослойка, русская интеллигентная прослойка, — куда ты прешь, куда распыляешься, какие ветра разносят тебя по миру? и не ты ли сама вздуваешь эти ветра?.. Не дает ответа.

Пора, однако ж, закругляться.

Про КУФЕГУ как про уникальное литературное содружество писали и пишут многие известные критики. И практически все так или иначе отмечают тот самый удивительный феномен НОРМЫ, мимо которого, естественно, не мог пройти и я. Бог мой — оказывается, в современной русской литературе есть еще нормальные человеки-поэты, пишущие замечательные стихи для нормальных людей. Прочность и долголетие их союза — как-никак сорок лет вместе — повсеместно вызывает тихое изумление. Три ярких, успешных и очень разных поэта, — что их «заставляет» так долго держаться плечом к плечу? Какая выгода?

Ну, про выгоду я напрасно, за такую постановку вопроса можно и огрести. Речь не о выгоде, а опять-таки об искусстве. Об искусстве дружить. Многолетняя мужская дружба, знаете ли, взыскует хороших манер. Здесь определяющим фактором выступает, как я полагаю, врожденное либо выработанное благородство души. Умение слушать, умение прощать, умение, когда надо, держать дистанцию, умение любить, умение вовремя подать руку. Это слово, мне кажется, тоже должно быть набрано капслоком — БЛАГОРОДСТВО. И коли применительно к КУФЕГЕ мы говорим о норме, то говорим именно об этом — о благородстве как норме.

Именно так.

Хотя, быть может, где-то в иных сферах бывает и по-другому.