Опубликовано в журнале Знамя, номер 4, 2024

От автора | Я родился в Москве в 1949 году. Отец — тренер по плаванию, мама — торговый работник.

В 1980 году начал печататься, в качестве спортивного фотокорреспондента. В 1983 году во Франции получил Первую премию международной ассоциации спортивной прессы (AIPS), а в 1985-м — премию газеты «Труд». Снимал спорт до момента обрушения СССР. С 1992 года работал в газете «Щит и меч» и далее снимал ручную борьбу с преступностью. Практически непрерывно находился в Северной Осетии, Чечне, Дагестане. В апреле 1995 был подорван в Чечне, получил контузию и премию МВД России.В 2000 году награжден медалью ордена «За заслуги перед отечеством». В 2004 Беслан. Наградили Первой премией профессиональных фотографов США и еще двумя за мастерство (дипломы без денежных эквивалентов), а также Бронзовой медалью всемирного фотоконкурса в КНР (диплом жду до сих пор). Удостоен Премии Союза журналистов имени А.Д. Сахарова за очерк о Чечне.

Мы сидели в моей маленькой комнате большой коммунальной квартиры на Смоленской, семидесятисемилетний отец, Владимир Семенович Тутов, и сорокапятилетний сын, соседи на работе, и нам никто не мешает.

«Почему я, одаренный с детства всеми возможными талантами, не достиг большего? Почему?» — этот вопрос, который волновал его тайно от всех, был обращен ко мне. Что ответить прошедшему войну, плен, голод, избиения, пытки, совершившему четыре побега, счастье освобождения и Смерш на десерт? Всегда веселому и жизнерадостному, любимому многочисленными приятелями. Прекрасному рассказчику своей жизни. Тирану в семье и любителю животных. Сколько мы от него натерпелись, только богу известно. Бабушка, его мама, говорила: «Как родился, это был кошмар.Тогда и всю жизнь. Я не могу тебе всего рассказать». Моя мама вторила ей: «Твой отец замечательный человек, но жить с ним невозможно». Бывшая моя супружница высказалась несколько иначе: «Твоего папу плохо знаю, но, мне кажется, он считает, что все планеты вращаются исключительно вокруг него». Каждый в семье чувствовал себя одиноким и беззащитным в его присутствии, как в чистом поле, перед грозой. Неожиданно упадет на голову какое-нибудь очередное его задание: маме пришить пуговицу, бабушке сделать блинчики, мне отправиться в библиотеку и взять Расула Гамзатова, коту ловить мышей. Все должны быть при деле по его указаниям, только кот, сохраняя достоинство, отправлялся спать на платяной шкаф, откуда сыпал краткие проклятия. Остальные должны быть счастливы обрушившимся на них доверием. Раз привез семена горьких перчиков из Армении и, побросав их в горшочек с землей, дал наказ бабушке, как за ними ухаживать. После чего исчез на полгода. Старушка, человек исполнительный, следила за ними, как Мичурин за грушей. Семена проросли и, как по заказу, дали плоды к приезду плантатора. Им был произведен тщательный подсчет созданного — 92 единицы. С чувством глубокого удовлетворения батюшка уселся за телефон, и вся Москва узнала об успехе сельхозпроизводителя, смело обещающего расширять угодья и растить кадры. Талант во всем талант!

Ранним утром выходил он в центр нашего маленького двора делать зарядку по всем правилам спортивного искусства: глубокий вдох, выдох, руки на ширине плеч. Непогода его не останавливала, как и шипение из окон негодующих обывателей. До обливания холодной водой на глазах изумленной публики не доходило, но и предыдущего было достаточно. Подобное противопоставление себя простым русским людям вызывало их законное осуждение, но не до массовых протестов. Дворовые коты толпами приходили на утренник, после чего папаша с ними беседовал и подкармливал.

Коты дома у нас присутствовали всегда, все с многочисленными способностями. Один спал на спинке венского стула, другой добросовестно сидел на задних лапах во время обеда, ожидая угощенья. В круг отцовских отношений входили и люди, работавшие с животными. Дружил с Игорем Сосновским, директором Московского зоопарка, цирковым артистом Степаном Исаакяном, работавшим с бегемотами, в Сочинском дельфинарии был своим, собирал истории о животных. Договорились встретиться с ним на Калининском, посидеть в летнем кафе. «Учти, буду с дамой», — предупредил он. Я насторожился. Удовольствие знакомиться с его девушками не входило в мои планы, мне было достаточно знать об их существовании. Как часто бывает на людной улице, родное лицо иногда кажется чужим. Он шел один. Я махнул рукой. «Знакомьтесь, это Марта» — рядом с ним семенило милое созданье на коротких лапках, беременная такса. «Подружке два года, беременность первая, волнуюсь за нее, завтра к ветеринару, провериться». Подружка согласно чихнула. Ему нравились женские немецкие имена Эльза, Бригитта, Андреа. Война оставила след и здесь.

Помню его рассказы с восьми лет, под настроение они продолжались до его кончины 1 июня 1999 года, часто с небольшими изменениями, но даты и основные события не менялись никогда. Тяжесть его воспоминаний, как и общения с ним, со мной и сегодня.

Когда я, фотокорреспондент газеты «Щит и меч», первый раз прилетел из Чечни, 31 декабря 1994 года, на следующий день отец примчался ко мне и стал расспрашивать, как там дела.Стал вещать. Несколько раз он хотел перебить меня, но останавливался, думая о чем-то своем. Наконец, не выдержав, произнес: «Ты, если припрет, где-то или как-то, беги оттуда, беги, пока не поздно, никому не известно, что ждет в конце пути, но в дороге ты будешь свободным, и это того стоит».

«Еду я на БТРе, карт не было…» — продолжил отец замечательным рассказом о сорок первом. Осталось его слушать и соглашаться. Карт не было и в 1994-м! Туристскую карту-схему Грозного мне дал какой-то начальник в Москве, и там, в Чечне, мы ее с любопытством разглядывали, удивляясь полному несоответствию с действительностью. Впоследствии выяснилось, что все карты для широкого пользования в советские времена печатались со смещением, с целью запутать врага, но супостаты почему-то ими не пользовались, имея свои, с обозначением каждого пня, что отец сам видел у них.

Движимый воспоминаниями, стал рассказывать, как выходил из окружения под Ржевом и, двигаясь по мелкой речушке, получил по голове прикладом от немецкого солдата, затем доказывал фельдфебелю, что не солдат и по молодости не был призван. Его подвела гимнастерка, слегка видневшаяся под выменянной гражданской одеждой. Фельдфебель достал пистолет и направил ему в лоб. «Броситься на колени — убьют, стоять — убьют, я стоял», — рассказывал он. Ему повезло, это были части вермахта, не расположенные стрелять всех направо и налево.

З октября 1941 года — день, когда Адольф Гитлер планировал закончить войну. «Я последний воюющий солдат СССР по плану Германии», — всегда шутил отец. Планам осуществиться было не суждено, но четыре миллиона измученных, истерзанных, голодных гнали на запад, отстающих не щадили, и осталось от всех меньше четверти. «Изнывая, я шел в первых рядах колонны, тот, кто падал, не подымался, автоматная очередь оставляла его на земле навсегда. Три дня в городе Ржев без воды и пищи были неимоверно тяжелы. Найденная конская кость спасла от голодной смерти, все эти дни она была со мной», — рассказывал впоследствии.

Население сел и деревень, через которые их гнали, относилось по-разному, порой сельчане бросали хлеб, давали пить, порой смотрели враждебно. Запомнился ему один дед, в избу которого пленных набили человек пятьдесят. Рассказав о своем участии в Первой мировой и нахождении в немецком плену, он пристально оглядел всех и сказал: «Всем желаю выжить, но один выживет точно», — и ткнул пальцем в отца. Слова оказались пророческими.

Ранняя, необычайно суровая зима 1941-го косила наших солдат тысячами, пунктуальные немцы по утрам, для проверки состава, заставляли часами стоять на морозе по стойке смирно. Горе не подчинившимся. Кто двигался, тех жестоко избивали. Ночью загоняли в коровники, где обессиленные люди начинали яростные споры о политике. Кто за коммунистов, за Советскую власть, кто против.

Охране это надоедало, и автоматными очередями они прекращали галдеж, но ненадолго.

Бредя в обессиленной колонне, отец нашел учебник немецкого языка для пятого класса и принялся его изучать и пытаться говорить с немцами, смотревшими на молодого парня с удивлением, но доброжелательно. Свои твердили: «Учи не учи — завтра сдохнешь!» «Сдохну, но на одно слово буду знать больше», — отвечал он. Когда потерял ложку, то смог обратиться к конвоиру и попросил его зайти в избу взять у крестьян. Они вошли, и отец попросил ее у молодой хозяйки. Та ответила: «Нет у нас». Солдат побрел к дверям. Немец понял и, отпихнув молодуху, бурча под нос ругательства, открыл шкаф, взял ложку и вручил просителю. Вначале скромные, потом более уверенные знания языка спасали отца и были дополнением к грузинскому, который знал блестяще. Писал левой и правой рукой!

Увлекшись, он продолжал: «Где-то, наверно, под Белгородом утром повели нас на работу. Мороз градусов 20–25, небо чистое, снег искрится, вокруг сосны. Вдруг вокруг начали рваться мины, застучал пулемет. Офицер крикнул команду. Солдаты развернулись в цепь и начали вести огонь в сторону леса». Отец увидел впереди нагруженные сани и, пока немцы разбирались с партизанами, спокойно сел, хлестнул лошадку и отправился в свой первый побег. Вот его рассказ: «Не вправо, не влево никаких дорог, сзади бой. Дорога гладкая, и конь легко делал свою работу, звуки выстрелов затихали и скоро пропали совсем. Впереди неизвестность. За поворотом дороги показалась деревня, на вид пустынная, ну, думаю, проскочу. Шишку на буденовке втолкнул внутрь. Воротник на шинели поднят, вроде как замерший немецкий солдат. Правда, шинель серая, советская, да на ней тавро SU, что означает «совьет юнион». Все вроде хорошо, но слева, метров за тридцать, показался дом с террасой, на ней немецкие солдаты курят и внимательно на меня смотрят. Дело плохо, в санях несколько винтовок, буду отстреливаться. Тут слышу гул приближающегося самолета и вижу летящие с него бомбы. Подымаю голову, наш «Краснозвездный». Прямо в дом угодил! Теперь им не до меня! На нас с конем летят бревна, осколки, он испугался и рванул вскачь. Километров через двадцать выскочили к деревне, как оказалось, Борки. Кто там наши, немцы? Слез с саней и постучался в первый попавшийся дом. Открыл дед, говорю: «Бегу из плена», а он мне в ответ: «Я староста» — вот радость. «Но ты не бойся, я не продам, немцы у нас не стоят». Сани и коня спрятали. Три недели прожил в довольстве. Раздал старикам трофейное имущество. Набор там был отличный: ботинки, шинели, табак и прекрасные карты местности. Табак крестьян огорчил, слабоват. Через несколько дней появились наши разведчики, хотели взять меня с собой, но что-то не сложилось, оставили. Местные мальчишки сообщили, как дойти до своих. К тому времени, переодевшись, стал настоящим деревенским жителем. Бабы связали шарф и варежки, дали валенки, и пошел я навстречу солдатской судьбе».

В январе 1995 года в Грозном было не сладко. Бои шли по всему городу. Нами была захвачена северная часть, рядом с кладбищем. Жили на молочном заводе. Меня, фотокорреспондента газеты «Щит и меч», приютили военные врачи. Хорошие ребята. С едой прекрасно, тепло. Вечерами приходило начальство, делилось новостями. От них узнал, что в ночь на 31 декабря семьдесят процентов нашей техники было уничтожено. Входило 210 единиц. Людей не считали. Днем с медиками ездил за ранеными. Работы хватало. Помогали местным, лекарствами и консервами, национальность не спрашивали. Числа десятого января пришла русская женщина, сообщив, что у них в доме солдат Витя из Тольятти, тяжело ранен, без сознания. Ухаживают она и врач-чеченец. Поехали к ним. Там оказался и доктор, зав. терапевтическим отделением больницы. Вот его короткий рассказ: «В больницу мальчишку привезли неделю назад, все лицо в крови, без сознания. Он танкист из Майкопской бригады, а она погибла вся, говорить не мог, иногда звал маму. Ему нужна операция нейрохирурга, делать ее некому. Потом боевики принесли своих, сказал им про парня. Обещали не трогать, но я решил его переправить в русскую семью, всякое может быть».

Мы погрузили невесомого мальчишку в БТР и отвезли в аэропорт, который контролировался российскими войсками. Искал потом солдатика, звонил в Тольяттинскую газету «Площадь республики», но ничего выяснить не удалось.

Сидя напротив меня, папа смотрел куда-то вдаль, выбирая из памяти события давних лет. «Иду в указанном мальчишками направлении, температура градусов сорок, вокруг деревья в белых шапках и шубах, красота, глаз не отвести. Тепло, думаю о счастливом возвращении. Тут раздается треск. Думаю, началось. Снова тишина. Затем одиночные выстрелы. Наконец понял — от мороза лопаются деревья. Мне, южанину, это неизвестно. В Тбилиси ничего не лопалось от мороза. Марширую дальше. Началась большая просека, и открылась страшная картина: в самых различных позах лежат сотни убитых, скованные морозом, наши и немцы. С ужасом прошел это побоище, думая об этих молодых жизнях, не дождутся их ни матери, ни жены… Никогда».

Мои поездки в Чечню были почти ежемесячными. 15 апреля 1995 года сопровождали швейцарский Красный Крест на юг Чечни. При выезде из Старого Аргуна и попытке пересечь мост через Аргунский канал первая машина была подорвана под командирским местом, затем последовал второй взрыв — под третьим колесом слева, где я сидел на броне. Нырнув с БТРа почему-то головой вперед, стал отползать, размышляя, откуда меня прихлопнут. Грохнул третий взрыв. В дыму и оглушительной стрельбе полз к каналу. Рядом валялась снайперская винтовка. Героический солдат вытаскивал ящик со снарядами из машины. Грохот неожиданно смолк. Прибежали сотрудники швейцарского Красного Креста и стали перевязывать раненых, забинтовали и мне голову. Колонна развернулась и пошла обратно в Грозный. Чеченцы из Орехово остались без помощи. Сводка радиостанции «Маяк» любезно сообщила, что я погиб. Долгое время знакомые смотрели как на призрака, иногда пытаясь потрогать. Мое появление в редакции испортило планируемое мероприятие, но собранные средства были использованы по назначению, жертвоприношения были не напрасны.

Тяжело вздохнув, отец вернулся к воспоминаниям: «Прошел еще пару километров и на подходе к мосту, через речку, резкий возглас: «Хальт!», — вылезают чудовища, на голове и ногах солдатские одеяла. Быстро меня обыскали, заодно отобрав варежки и шарф, отвели к фельдфебелю. «Кто такой, откуда, где документы?» Отвечаю: «Работал в Нелидово, строил дом, нас отпустили. Иду к маме в Мостовую». — «Почему без документов?» — «Ушел рано, не знал». — «Ты солдат». — «Нет, мне семнадцать лет» — выглядел очень молодо. — «Ты партизан, бандит», — и приказывает солдатам меня расстрелять. Те, не спеша, повели меня к смерти. Вдруг командир передумал и направил нас к начальству. В штабе удалось прикинуться полным идиотом. Показали карту и мой путь. Спросили, что я видел. Рассматривая карту, долго улыбался. Переводчик оторопел и, объясняя офицеру, стучал себе по голове. Тот согласился с его мнением, и отправили меня в другую избу, где, следуя мародерским традициям, сняли все теплое, включая валенки. Вопли о вшах не помогли. Подобрев, сунули хорошие солдатские ботинки, но маленькие. Жали ужасно, да выбора не было». В дальнейшем, упросил охранника выменять их на лапти с портянками, и «благородный» противник на обувь больше не покушался.

В сентябре 1999 года в Дагестане я оказался в Ботлихе, высоко в горах, километров 200 от Махачкалы. Это было через месяц после начала второй чеченской. Материала для газеты набрал кучу, надо было добираться назад. Смилостившись, вертолетчики взяли на борт до Каспийска. Долететь сразу не удалось, приземлились в Буйнакске.

Нас ждали человек двадцать убитых и раненых для погрузки в Ми-8. Молодым бойцам, выделенным для этого, стало дурно, казалось, каких ужасов они не видели. Женщина-фельдшер взглянула на меня с уверенной надеждой и вместе с подполковником-врачом стали заносить раненых и то, что оставалось от погибших. Тяжкий труд. Пришел в гостиницу и рассказываю корреспонденту ТВ про пережитый кошмар. «Хорошо, что не тебя», — вяло заметил в конце слушатель, не отрываясь от пива.

А папа продолжал свою историю. «Конвоир ткнул меня в спину, и мы направились на железнодорожную станцию, впихнул в товарный вагон, где находились еще трое таких же пленных. Околели мы минут через пятнадцать. Стали прыгать, приплясывать. Невеселые были танцы. Когда состав тронулся, стало еще хуже. Через двое суток оказались в Ржевском лагере. Поселили в бараках, пола нет, стены до земли не доходят. Декабрь 41-го. На улице 40 градусов, ночью еще больше. Как мы спали, не могу представить и сейчас, но спали. Раз в два дня давали двухкилограммовую буханку хлеба на семь человек. Муки в ней почти не было, в основном опилки, перемолотые желуди, каштаны и кости. Зато везде висели сообщения о шестерых, повешенных за каннибализм. Часто можно было видеть, как полицаи за ноги волокут пленного в 10-й барак, в мертвецкую, а он стонет: «Братцы, я живой» — «Ничего, все равно помрешь», — был ответ. Вина его в том, что у него хорошие ботинки или сапоги, неплохая шинель, что угодно, более или менее ценное ими выменивалось на самогон. Воду привозили в бочке раз в день на 30 тысяч человек, да не всегда. К питью кидались толпой. Порядок полицаи наводили дубинами, получалось плохо. Народ не выдерживал, растапливал грязный снег и пил. Начиналась дизентерия и тогда смерть. Я терпел. Ночью снились кошмары от жажды, а утром уводили на работу чистить снег на аэродроме. Если не пойдешь, тебя расстреляют. Пригнали нас разгружать вагон с канцелярским товаром на железнодорожную станцию. Меня подозвал начальник склада и с кислой рожей стал объяснять на пальцах. Мой немецкий удивил. Он распорядился взять меня к себе на работу. Работало нас там 16 человек, немцы, трудившиеся там, помогали, давали грамм по 10 мармеладу и немного крупы. Это было спасение для изголодавшихся людей. На складе удалось взвеситься — 37 килограммов. Неплохо для роста 170 см. Благодаря хорошей памяти стал вовремя все приносить и знать, что где лежит. Периодически завскладом куда-то убегал, и приходилось быть за главного. Заходили солдаты, садились ждать начальника и смотрели на меня как на животное. Было на что посмотреть. В веревочных лаптях, рваном полушубке с шевелящимися на нем вшами, животное говорило, смотрело накладную и все выдавало правильно. Через неделю заболел. Жар, температура. Мой начальник посмотрел и через некоторое время принес стрептоцид, сказал, как его принимать. Вылечил меня. А про стрептоцид мы тогда и не слышали».

Числа 10 января 1995 года на наш молокозавод в Грозном пришел чеченец, весь посеченный осколками, везли маму на кладбище и наехали на мину. Доктор его осмотрел и сказал: «Если сейчас его не отвезти в больницу, начнется гангрена, климат сырой, погибнет. Влезли в БТР. Наш старший спрашивает у башенного стрелка: «Ты стрелять умеешь?» — «Никогда не стрелял», — ответил боец. «Ничего, сегодня научишься». В полной темноте рванули в 9-ю больницу. Вокруг разрушенные дома, дохлая техника, треск очередей, все горит и взрывается, на дороге лежат убитые мужчины, женщины, дети. Приемный покой в подвале. Около него мертвые тела штабелями. Сдали раненого — и обратно. «С нами Бог!» — прохрипел командир, и на дикой скорости помчались назад.

И снова повествование отца. «Кончилась моя деятельность на складе, с добрыми немцами, наши подперли, а нас, горемык, впихнули в вагоны и повезли на запад. Через много лет один ветеран рассказал, как ворвались они в Ржевский лагерь, да только увидели красный фонарь на удалявшемся составе. Привезли в Вязьму и быстро отправили в Даугавпилс. Страшный лагерь, потом узнал, погибло в нем около 130 тысяч человек. Стою около колючей проволоки, от ветра шатаюсь, сил совсем нет. Вижу, идет патруль, охраняет периметр. Без всякой надежды кричу по-немецки: «Дай покурить!» Солдат посмотрел вокруг, никого нет, и бросает целую пачку. Это состояние. В лагере был сигаретный кризис. Спас меня подарок. Для немца более чем щедрый дар». Отцовские таланты, о которых он говорил, не простые слова. Врожденное умение рисовать, лепить, делать любую работу. А уж умение общаться с людьми позволяло выжить. Быстро научился делать татуировки, изготовлял игральные кости и карты и в чудовищных условиях говориль себе: «Выживу! Не сдамся! Дед прав!»

В 2000-м в Грозном я жил с отрядом милиционеров из Екатеринбурга около правительственного комплекса. 150 человек проводили уничтожение незаконных нефтяных скважин путем их подрыва. Через некоторое время они возрождались, давая нефти еще больше. Выезжали на различные мероприятия. С нами на втором этаже находилась комендантская рота контрактников, командовал полковник с позывным «Удав». Поменял он, по его признанию, составов пять. Давали ребята чертей, особенно в день зарплаты. Пройти внизу было сложно. Из окон бил пулемет, молотили автоматы по невидимому врагу. Прекращалась битва к часу ночи. На следующий день командир находил отличившихся, безжалостно выгонял и набирал новых. Кадровики трудились неустанно, и под конец, ценой неимоверных усилий, коллективный недуг удалось подавить.

Старый солдат был в ударе. «Весной 1942-го, — продолжал он, — подкатил эшелон, и нас стали запихивать в вагоны. Норма наполнения одна — пока дверь запирается. Из Даугавпилса повезли в Польшу. Ни воды, ни туалета. Пять дней. Честно говоря, и ходили в туалет раз в неделю. Привезли куда-то. Там местные пленные стали нас расспрашивать, откуда мы, что да как на фронте. Один спросил у меня газету. В благодарность насыпал мне табаку. Работали они на табачной фабрике и самообеспечивались, но бумага была в дефиците. Задумался, как решить проблему. Дома охраны были рядом, проход туда был запрещен, пришлось рискнуть. Постучался в дом, кто-то отозвался. Захожу, сидит унтер. Как начал на меня орать, ногами топает, кулаками машет, вспомнил всех святых, кое-что сказал про моих дедушек и бабушек. Говорю ему: «Я пленный, табак есть, газет нет». Услышав немецкий, он вскочил, выпучив глаза, взял с полки пачку, дал и обещал пристрелить, если увидит меня в следующий раз. Думаю, не был он злым. Газеты разошлись успешно. Появилась еда и какие-то деньжата, рейхсмарки от продажи краденного пленными, когда населению, когда солдатам. В следующий раз я приперся к унтеру, и ситуация повторилась, но с вопросом: «Не продаешь ли, скотина, газеты?» Потупив глазки, убедил что я не коррупционер. В лагере царил страшный эгоизм, хотя некоторые сколачивались в небольшие группы и помогали друг другу, но вначале я был один. Затем подружился с узбеком, встретил Гришу Тутберидзе из Кутаиси и еще человек пять. Спас мужиков, подкормил их. Потом они помогали. Вроде все неплохо, но невзлюбил меня немецкий вертухай. Видимо, с его помощью отправили меня в город Хелм, на юго-востоке Польши. Опять вагоны, холод. Небольшие деньги у меня были, табак и жратвы немного. Так что горевал не очень. Привезли к бараку, приказали раздеться — и в баню. Выходим, барахла нашего нет. Лежит другое тряпье. Спрашиваем, где наши вещи, в ответ: «Шагом марш, большевистская сволочь!» Лагерь окружен двумя рядами колючей проволоки, стоят вышки с пулеметами. Пленные здесь были проштрафившиеся, их конец, как и мой, был ясен. Через несколько дней ночью стрельба, громкие крики, лай собак. Оказалось, группа офицеров решилась на побег, к несчастью, неудачный, и без того строгий режим усилили. Стал доходить. У меня язва, а еда нечищеная картошка и брюква. Есть это не мог. Тошнота и рвота губили окончательно. На работу нас не водили, достать нечего. Был у нас скрипач из Одессы, немцы вечером заставляли его их развлекать, за это кормили своим, солдатским рационом. У него, как и у меня, язва. Заходит к нам в зондерблок помощник коменданта. Говорю ему: «Еду мне не давайте, ее не ем». — «Ты, урод, политическую голодовку объявить хочешь, ну мы тебе покажем», — отвечает помощник. «Нет. Я болен и есть это не могу». На удивление всем, отвел он меня к коменданту, который оказался врачом, и стали давать солдатскую пищу. Встал на ноги. Правда, ненадолго. Приходил к нам в барак старый унтер проверять чистоту. Ругается. Объясняем ему, что веников нет. Надо пойти в лес наломать. Он в ответ: «Думаете, старый унтер дурак. В лесу польские партизаны сделают ему «Бум-бум». Как-то мы его окружили, а он нам: «Нихт Сталинград! Нихт Сталинград!» Веселый был старикан».

Сталинград! Немцы приуныли. Режим для пленных смягчился,чуть-чуть, капельку, но это давало надежду выжить и крепило веру в окончательную победу. «Мы в лагере имели информацию лучше немцев, — рассказывал папа. — Охраняли нас более старые солдаты, не отличавшиеся звериной жестокостью первых лет войны. Найдя мужика подобрее на вид, спрашивал у него о положении на фронте, тот обстоятельно рассказывал, я отдыхал. Иногда вояка открывал коробочку и торжественно давал полсигареты: для меня богатство, можно было выменять на пайку хлеба или ее половину. Сигареты были основным денежным средством, ценность которых постоянно менялась в зависимости от возможности приобретения жизненных благ, то есть воровства. Порой, разбогатев от картежной игры или слямзив что плохо лежало, у немцев выменивал себе лезвия для бритья. Старался быть аккуратным, это давало шанс поговорить с охраной себе на пользу. Немцы терпимо относились к мелкому воровству, зная условия нашего содержания. Долбанет палкой пару раз и все. Это чепуха».

Мерзкое слово употреблялось в Чечне — «зачистка». Да и сейчас так говорят. По отношению к людям недопустимое, правда, порой и другие вещи совершались посерьезнее. Решило командование провести подобное мероприятие в Грозном в районе Черноречье. Вещь секретная, никто не знает, куда путь держим, зачем. Армадой машин в 40, с БТРами рванули на север, затем на восток, потом на запад, оказались часов в восемь вечера у цели. Расположились на ночлег под колесами техники. На виду у изумленных чеченцев. Тайно и незаметно. Утром начали операцию, но злодеи исчезли, все пропали похожие на боевиков, остались старики, женщины и дети. Но «нам нет преград ни в море, ни на суше». Поступает по рации приказ: «Брать всех мужчин от 12 лет и свыше 60». Полковник, получивший задание, оказался человеком принципиальным: «Не было вчера на совещании подобных указаний. Начнем брать, как будут реагировать женщины. Вы резню хотите устроить?» И отказался выполнять. Слышать подобное мне пришлось первый раз за десять лет журналистской работы там.

«За гигиеной немцы следили. В баню водили, наши лохмотья прожаривали от вшей. Видимо, им было приятней убивать нас чистыми и без насекомых. Стригли овечьими ножницами, проведут по голове раз — и будь здоров. Остальное добривали сами. Обувь — колодки на деревянной подошве, мозоли не проходят до сих пор. Как-то добыл американские ботинки, появилось желание совершить побег. Удрать хотелось всегда, но как долго можно пройти в этой обуви. С территории лагеря сбежать было невозможно, единственный шанс — с работ за колючей проволокой. Стал готовить план. Первое — надо набраться силенок. Усиленно подворовывал картошку, не курил, приобретенные разными методами сигареты менял на хлеб. Узнавал географию места. Хотел идти на юг, в Югославию, знал, что там Тито борется с фашизмом. Передвигаться можно только ночью, днем мгновенно поймают, главное — отойти подальше от лагеря, если попасться к своим охранникам, пощады не будет, забьют до смерти.

Это было в Ламсдорфе, на юге Германии, в октябре 1944 года. Наши ребята, работавшие в канцелярии, сообщили, что меня хотят перевести в штрафную команду. Это был конец. Время терять было нельзя. Мы работали на стройке в какой-то деревне, перед окончанием работы спрятался в разведанное место, промежуток между двумя стенами, и завалил вход подготовленными досками. Было уже темно, и искать меня не стали. Теперь главная задача уйти подальше вдоль дороги на юг. Ориентировался по Полярной звезде, она должна быть за спиной. Прошел километров десять и вышел на деревню. Еды нет, хочется, полез в коровник, оттуда в дом и кладовку. Там консервы, булки, окорока, колбасы. Набил рюкзак и противогазовую сумку. Довольный отправился дальше. Увидел велосипед у ворот и на нем проехал километров двадцать. Но из-за сильного ветра пришлось его бросить. Днем спал на сеновалах, попадавшихся вдоль пути. Но счастье закончилось. Обнаружили жители. Скрутили. Пришли жандармы, обыскали, и в рюкзаке обнаружили кучу продуктов: «Где взял?» Я с дуру ляпнул: «Дали». Бросились меня лупить не по-детски. Тогда признался, что украл. Молодцы успокоились. «У нас Гитлер получает 300 г хлеба, а ты говоришь дали. Что здесь, коммунисты живут? Был голодный, украл, все ясно».

Помнился этот его рассказ, но я слушал. «Привели к следующим моим мучителям, они оказались серьезнее и почему-то стали расспрашивать о Лондоне, да как говорю по-английски и где рация. Уважительно так, неторопливо. Но, слава богу, разобрались довольно быстро. Оказалось, англичане выбросили парашютиста, а на мне американские ботинки. Правда, дивиденды достались, накормили хорошо, и для профилактики, на всякий случай, чтобы избежать ошибки, направили в лагерь смерти Терезин, но для начала в тюрьму города Ягендорф, теперь Крнов. Узилище, длинное двухэтажное здание, рядом кирха, чистота изумительная, на нарах матрасы из опилок, стол, стулья. Выдали тюремную одежду. Сидят русские, поляки, чехи, немцы, один сицилиец и француз Рони. С ним подружился. Говорил он на немецком и на английском, воспитанный, интеллигентный, лет двадцати четырех. За что попал в нашу компанию, непонятно. С ним и гоняли на работу к какому-то огороднику. Там не перетруждались. Земляки француза пронюхали, где он, через день приходили и приносили еду. Так что оказался я в санатории. Правда, тюремном. Воздушные тревоги были часто, но бомбили всего несколько раз. Как-то американцы сбросили несколько 250 кг бомб, три из них не взорвались. В тюрьму прибыло городское начальство, нас построили. Кто-то произнес речь об американских варварах. Добавил в конце, что в городе старики, женщины и дети, выкапывать бомбы некому и кто хочет добровольно, тому будут поблажки. Подумав минуту, решил согласиться, со мной еще двое. Семерых назначили принудительно. Поделили пополам. Нашу пятерку повел здоровенный молодой жандарм. Температура градусов десять мороза, на мне воздушная тюремная одежка. Пришли на место падения бомбы. Воронка сантиметров пятьдесят. Пиротехник рассказал, как рыть, и исчез вместе с жандармом. Роем по очереди. Жду своей, а жандарм машет из соседнего дома. Зовет, наверно, пристрелить хочет. Иду. Сует в руки шерстяной свитер. Ничего себе. Немец украл для русского! Быстро надел под низ, а он толкает обратно к воронке, пока никто не видел. Докопали до бомбы, пришел пиротехник, снял взрыватель. Вечером в камере ждал пир. Благодарные жители передали бутерброды с колбасой. На следующий день рыли с тем же успехом, а на третий отвезли в сарай, где лежали в одном углу десяток свекл, в другом пять кочанов капусты, и здоровенный унтер зверским голосом приказал поменять их местами к обеду и пригрозил кулаком. После обеда экзекуция продолжилась. Четыре месяца пробыл в тюрьме Крнова, а 25 января 1945 года, набив нашу камеру до отказа сомнительными личностями типа коммунистов, подорвали. Сказали, что бомбили американские самолеты, но врали. Оставшихся в живых отвезли в лагерь смерти Терезин».

1 сентября 2004 года собрался вылететь из Махачкалы в Москву. Раздался звонок: «Ты где? Ясно. Двигай в Осетию, в Беслан. Террористы захватили школу». Через притаившуюся, обезлюдевшую Чечню таксист проскочил с бешеной скоростью. Граница Чермень. Никого не пропускают. В пятидесяти метрах проход, идут все. Примчался в Беслан, там сотни скорбящих людей, у многих на глазах слезы. На лицах полная безысходность. Как люди будут реагировать на меня с фотоаппаратом! Медленно, без резких движений начал работать. Такое видел в 1995-м в Буденовске, крики женщин из больницы «Не стреляйте! Не стреляйте!» комом сдавливают горло и сейчас. Вечером стеной пошел дождь, лил всю ночь, это принесло заложникам облегчение. Воды им не давали. 2 сентября количество прибывающих со всей Осетии увеличилось многократно. У многих охотничьи ружья, автоматы, пистолеты. Появился бывший президент Ингушетии Руслан Аушев и пошел на переговоры. Террористы отпустили несколько женщин и детей. Оставалось около 1,5 тысяч. Слышны редкие одиночные выстрелы. Вечером пошел слух, что приедет президент Чечни Аслан Масхадов. Напряжение нарастало. 3 сентября солдаты стали рыть траншеи, количество военных увеличилось. Пристроился около солдат, купил им лавашей и сигарет. Задобрил. В час с минутами раздается взрыв, затем второй, и толпа с разных сторон, прорвав все заслоны, кидается к школе. Пошла невообразимая стрельба. Понял, что, если не буду там снимать, себе этого не прощу. Страшно. Побежал. Навстречу несут детей, раненых, убитых, душат слезы. Прорвался к школе. Крики ужаса. Слева горит гимнастический зал, там женщины и дети. Автоматный, ружейный огонь ведется непрерывно, кто куда стреляет, неизвестно. Грохочут танковые орудия. Военный истошно орет: «Прекратите огонь!» Огонь умолкал и через минуту начинался снова. Периодически народ охватывала паника, все волной носились по школьному двору, пытаясь найти укрытие, его не находилось, и истерия прекращалась сама собой. Вокруг одни мужчины, и внезапно начинается душераздирающий вой, кто-то закрывает лицо руками, кто-то падает на колени при виде очередной жертвы. Убитых и раненых несут на руках, на плечах, на досках, на деревянных лестницах и носилках. Примерно в 15.00 пошел на штурм спецназ. К 16.00 наступила горькая тишина. За ноги тащили убитых боевиков.

Мне удалось побывать в лагере Терезин в 2000-е. Теперь там музей. Нашел барак, где папа сидел, по открытке, когда-то им отмеченной. Чувства охватившие передать невозможно. Как и запах смерти, висящий там уже много лет.

Вот рассказ об этом жутком месте отца. «Привезли в лагерь, это крепость, построенная австрийской королевой Марией-Терезией в XVIII веке. Охранники эсэсовцы, уже не арийцы за нехваткой, а представители других национальностей. Нас обыскали и привели в камеру, вырытую в земляном валу и облицованную бетоном. Обстановка обычная. Трехэтажные нары, стол посредине и параша за дверью. Набилось человек двести. Затем еще добавили. В основном чехи, были два норвежца, хотели переплыть в Англию на паруснике. Работать нас, доходяг, возили строить подземный завод. Тепло там, увильнуть от работы можно, особенно в ночную смену, что с успехом делалось. Ночью в лагере слышим автоматные очереди. Врывается к нам комендант с солдатами, хватают человек пятнадцать и во дворе расстреливают. В еврейских бараках ведут огонь прямо на месте. В эту ночь чехи организовали побег. Немцы сказали, что убили всех беглецов. Чехи же сообщили о двух, двое ушли. Командовал нашим блоком Ройко. Здоровенный детина. Садист по натуре. Построит нас, и вдруг кулачищем по лицу любого, так человек десять укладывал. Прочитал, судили его и казнили в 46-м или 47-м. Сижу, жду опять смерти, прошла она и на этот раз мимо. В прекрасный весенний день 1945 года построили нас, человек 140, и повели к выходу из лагеря. Обшмонали, отвели на станцию и напихали в вагоны. Везут на запад. Едем стоя. Ночью вижу окошко в конце вагона, протолкался, а подтянуться не могу. Кричу: «Швыряй меня!» Орут в ответ: «Ты убежишь, нас расстреляют!» — «Бегите тогда, сволочи» — отвечаю. Вытолкнули. Свалился по каменной насыпи без травмы, чудо. Вслед за мной еще человек двадцать. Было это рядом с Карловыми Варами. Собрались в кустах и решили по двое, по трое разбредаться. Цыганским табором не получится. С моим напарником двинулись на восток. Днем прячемся где придется. Пытаемся добыть еду, какую-нибудь, но кладовки в деревнях пусты. Раз старушенция-немка дала два тоненьких ломтика хлеба. На четвертый день вышли к деревне. Наткнулись на двух мальчишек, и бежать в сторону гор. Силенок нет. За нами цепью преследователи. Друг мой падает без сил. Пытаюсь поднять. Он не в состоянии сделать и шагу, говорит: «Уходи один, уходи». Рванул, да метров через двести меня догнали. Привели назад, а там приятель сидит на крыльце с громадной кастрюлей и лопает кашу, а рядом вторая ложка. Позаботились о нас. Спасли сердобольные жители. Затем повели в лагерь. Временный в сарае, да колючая проволока вокруг в один ряд. Бежать оттуда одно удовольствие, что и сделал успешно. Опять играю в прятки. Голод одолевает. Где нахожусь, не знаю. Подхожу к дому, слышу женские голоса, стучусь. Открывает женщина, говорю: «Пленный, отстал от колонны, дайте поесть». Она в ответ: «Ганс!» Появляется чертов Ганс, двухметровый детина, и меня в охапку. Куда против него сорокакилограммовому. Отвел к бургомистру. Сидит за столом и ужинает, прислуживает супруга. Рассказываю, какой я славный человек, люблю работать, ем мало и редко, в восторге, когда меня поколачивают, а лозунг «Труд сделает вас свободными» из меня никакими коммунистическими клещами не вытащишь. Прошу меня оставить у него. Не думаю, что он мне поверил, но человек, явно добрый, стал мне рассказывать,что не может это сделать, меня ищут, а он, помогая пленному, окажется с ним рядом на нарах. Тогда говорю ему: «Я родился на Кавказе, и там принято угощать гостя». Засмеялся хозяин, позвал жену, и она, с недовольным видом, принесла вареной картошки. Затем пришли два охранника, с охотничьими ружьями, и отвели меня в кутузку. Через пару дней поездом отвезли в город Вайден, мой последний лагерь. Там сидели англичане, французы, австралийцы, американцы, новозеландцы — всех не перечислишь. Они получали пайки Красного Креста, с русскими делились, а охраняли прямо столетние деды с деревянными ружьями. Пролетали над нами американские бомбардировщики низко, не бомбили, только покачивали крыльями в знак приветствия. Мы визжали от восторга, немцы грустили. Фронт громыхал рядом, и 22 апреля, протаранив ворота, ворвался американский танк. Деды сложили оружие. Градом по мне катились слезы, не мог их скрыть, но рыдали все. Годы страданий ушли в прошлое, впереди Свобода».

Горькое и подлое слово «война», как бы не маскировали название. С содроганием вспоминаю отцовские рассказы, никогда не забуду мальчика, горько плакавшего, прижавшись к автобусу, на котором его папа уезжал в Чечню. Где ты, мальчик, и где его папа? Чеченская война закончилась для меня получением медали — ордена «За заслуги перед отечеством».

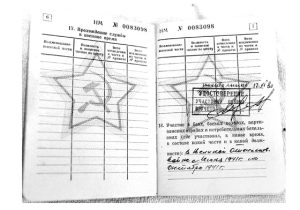

У отца наград не было.