Новелла

Опубликовано в журнале Знамя, номер 10, 2020

Об авторе | Владимир Кантор — доктор философских наук, ординарный профессор Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ), заведующий Международной лабораторией русско-европейского интеллектуального диалога (НИУ ВШЭ), главный редактор журнала «Философические письма. Русско-европейский диалог», член Российского союза писателей, член общественного совета Фонда Достоевского.

1.

Это была не нищета, была профессорская квартира, оставшаяся от деда, на которую пока никто не покушался. Была жуткая бедность, поскольку денег практически не было. Впрочем, пока дед работал, их тоже было немного. Существовал так называемый партмаксимум, когда профессор не мог иметь зарплату больше младшего научного сотрудника. Трехкомнатную квартиру дед получил, сдав в жилфонд Тимирязевской академии, где он тогда работал, купленную им по приезде из Аргентины в 1926 году двухкомнатную. Тогда еще разрешались кооперативные квартиры, чуть позже запрещенные. Когда деда посадили, бабушка боялась, что и квартиру отберут, но не успели: в органах шло переформатирование. Берия сменил Ежова. В начале 1938-го дед опубликовал книгу «Генезис Керченских руд», результат нескольких лет работы в Керчи. И за разработку Керченского месторождения, имевшего, как тогда писали, «важное народнохозяйственное значение», великие отечественные геологи Вернадский, Ферсман и Вольфкович выдвинули его на Сталинскую премию и в члены-корреспонденты Академии наук. В газете «Тимирязевец» были опубликованы рекомендации академиков А.Е Ферсмана, В.И.Вернадского и «управления строительства Камышбурунского комбината». Ферсман писал: «За 10 лет исключительно целеустремленной работы профессор Кантор сумел во всей глубине проникнуть в понимание сырьевой базы Камыш-Буруна». А управление комбината спело даже дифирамб: «Профессора Кантора можно назвать отцом Керченской металлургии».

На деда написала донос Елена Валерьевна, его заместительница по кафедре, которой он симпатизировал и которую всячески продвигал. Но тут стало понятно, что если он получит Сталинскую премию и члена-корреспондента Академии наук, то становится почти неприкасаемым. Одно время она пыталась влюбить его в себя, повторяя при каждой встрече, слегка прижимаясь грудью: «Я вас люблю очень». Это действовало, молодое тело влекло. Но потом она поняла, что с женой профессора ей не справиться. И Елена пошла другим путем. Донос был прост, воспитанница деда написала, что он вернулся из Латинской Америки с тайным заданием от Троцкого. Будучи человеком, близким к деду, она как бы хорошо знала его тайные дела. И, наконец, решила о них сообщить куда следует. В доносе она писала еще, что профессор Кантор, как и положено вражескому наймиту, высокомерен с молодыми сотрудниками, будущей гордостью советской науки. Это было самое нелепое. Друзья всегда упрекали деда в излишней мягкости. Бабушка потом говорила: «Пригрел змею на груди». Мама как бы оправдывала свекра, говоря, что великий генетик Николай Иванович Вавилов тоже поддержал Трофима Лысенко, будущего своего губителя, даже рекомендовал в академики.

И хотя дед приехал из Аргентины в двадцать шестом году, а Троцкий попал в Латинскую Америку в двадцать восьмом, и они даже встретиться не могли, товарищей из НКВД эта разница в датах нисколько не смущала, тем более что у них лежал донос от любимой ученицы профессора. Деда били недолго, после дня избиений он потерял сознание и немного, по словам чекистов, «тронулся». Как потом он рассказывал, сознания он лишился, узнав, по чьему доносу попал в застенок. Тут дед вдруг припомнил ее слова: «Пусть занимается своей наукой, а управлять кафедрой я смогу и без него. Мне даже легче будет». Тогда он думал, что она заботится о его времени. Но теперь все выстраивалось по-другому. Ее не интересовала наука, она хотела управлять. Ее поддержал громоздкий татарин по фамилии Черномазов, все время звавший деда выпить, пивший сам каждый день (с красной физиономией, горбатый нос делал лицо продленным, классический монстр) и уверявший, что «Братья Карамазовы» Достоевского были списаны с его предков, поскольку слово кара означает черный, а в родстве с ними был великий историк Карамзин. Черномазов выступал на партийно-профсоюзном собрании и требовал «угомонить» псевдоученого Кантора. «Но я уверен, — добавил он, — что наши доблестные чекисты угомонят иуду-профессора!» Его любовница по прозвищу Щучка на этом собрании кричала, что профессор должен извиниться перед коллективом за то, что так долго вводил его в заблуждение. Короче, деда посадили, требовали, чтобы он назвал сообщников, дед молчал. Сознание от ощущения запредельности зла помутилось. На него махнули рукой и поместили в тюремную психушку, где он провел почти полгода.

Как у Шварца: тень хотела занять место ученого. И вроде бы заняла. Но требовалось утверждение Ученого совета по геологии, куда входили академики Вернадский и Ферсман, они заместительницу не утвердили. Более того, Вернадский постоянно писал письма в инстанции в защиту деда. Бабушка тоже старалась, а она имела орден Боевого Красного Знамени за испанскую войну. Вернувшись в СССР до поражения республиканцев, она не попала в постиспанскую мясорубку. А потому орден действовал. Прямоспинная бабушка вызывала невольное уважение у собеседников, хотелось им тоже распрямить спину. Ее приучили к прямой спине в гимназии. Классная наставница внимательно следила за осанкой воспитанниц, если кто горбился, била линейкой по спине, говоря по-французски: «Mademoiselle, le dos doit être droit».

А в начале тридцать девятого деда выпустили, вернув кафедру и профессорство. В стране прошел пересменок, страшную ежовщину отменили, власть над репрессивными органами была передана Берии, началась бериевская амнистия. Так дед оказался на свободе.

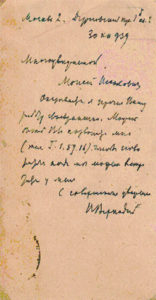

И уже в конце этого года Вернадский писал деду:

Многоуважаемый Моисей Исаакович

Оказывается я прочел Вашу работу своевременно. Может быть, Вы позвоните мне (тел. Г1-59-16), чтобы сговориться, когда мы можем встретиться у меня.

С совершенным уважением

В. Вернадский

Доносчица писала деду покаянные письма, оправдываясь нервным срывом, писала, что она молодая незамужняя женщина, что у нее бывают депрессии и стрессы, вот она и «перегнула палку». Незлобивый дед готов был ее простить. Но бабушка пощады не знала. Все же старый большевик! И дед заместительницу уволил.

2.

Когда подростком я слушал эту семейную историю, то никак не мог взять в толк, почему власти поверили полуобразованной тетке и проигнорировали мнение реальных ученых. Шло время позднего реабилитанса. Хрущев разоблачал Сталина. И интеллигенция позволила себе открыть рот. «А почему, — отвечал отец, — дали академика малограмотному агроному Лысенко, а больших биологов, настоящих исследователей, если не расстреляли, не в лагеря, не на Лубянку, как твоего деда, то уж точно с работы выгнали? Почему твоя мама лишилась работы, почему ее вначале в лаборантки взяли, а потом и оттуда уволили, и она три года землю копала? Почему только сейчас она, наконец, пишет свою диссертацию? И то не по генетике, а по эмбриологии?»

Вопросы были вполне риторические. Но с деньгами было плохо. Дед умер в сорок шестом, через год после моего рождения. Партмаксимум был отменен аккурат после смерти деда. И нормальных профессорских денег семья не увидела. Но разговоры об отмене партмаксимума и повышении профессорской зарплаты уже ходили. Даже бывшая заместительница деда, написавшая на него донос, зная его доброту, пришла занять денег на покупку дачи в счет его будущей большой зарплаты. Бабушка не разрешила, так посмотрев на доносчицу, что та стремглав побежала вниз по лестнице. Дед теперь ничего не делал без совета бабки. Правда, он успел молодой жене сына, только окончившей биофак, посоветовать аспирантуру по генетике. В нашем профессорском доме проживало несколько генетиков. В соседнем подъезде жил знаменитый Антон Романович Жебрак, к которому дед и отвел маму. Он и другие соседи приветили маму как молодую и талантливую.

Мама попала в аспирантуру к Иосифу Абрамовичу Рапопорту, герою войны, трижды не получившему Героя Советского Союза, но имевшему ордена Красного Знамени, Отечественной войны, американский орден «Легион почета» за прорыв немецкой блокады и соединение с американскими передовыми частями. Но уже в 1948 году прошла сессия ВАСХНИЛ, менделисты-морганисты были названы агентами Запада, генетика запрещена. Против лысенковского погрома генетики выступили Антон Жебрак и Иосиф Рапопорт. На одном из заседаний заместитель Лысенко Исай Презент выступил с обличительной речью. Как вспоминал очевидец, «он сказал: «Когда мы, когда вся страна проливала кровь на фронтах Великой Отечественной войны, эти муховоды…». Договорить он не сумел. Как тигр, из первого ряда бросился к трибуне Рапопорт — он знал, что такое «брать языка». Презент на войне не был — он был слишком ценным, чтобы воевать — там же могут и убить… Гвардии майор Рапопорт был всю войну на фронте, кавалер нескольких орденов Красного Знамени, трижды представлявшийся на звание Героя Советского Союза. С черной повязкой на выбитом пулей глазу он был страшен. Рапопорт схватил Презента за горло и, сжимая это горло, спросил свирепо: «Это ты, сволочь, проливал кровь?» Ответить почти задушенному Презенту было невозможно». Мама и без примера своего научного руководителя была неуступчивой и, отказавшись осудить попавших под удар профессоров, она на несколько лет стала чернорабочей. Уже стало не до генетики. Правда, еще через год, в 1949 году, мне уже четыре, я помню, на подоконнике жила в стеклянной банке компания мух-дрозофил.

Зарплата чернорабочей была мизерной. После страшной и погромной сессии ВАСХНИЛ, зарубившей генетику, год спустя случился удар по космополитам, еврей-отец получил волчий билет по окончании университета, на работу его никуда не брали. С трудом взяли в почти заштатный Рыбный институт вести семинары по истории партии за доцентом Куликовым, читавшим этот курс. Куликов ненавидел свой курс и пил горькую, обижаясь на отца, что тот с ним не выпивает. Мама работала чернорабочей в Главном Ботаническом саду, потом ее повысили до лаборантки, дали младшего научного сотрудника и разрешили заняться эмбриологией.

Но денег не хватало даже на нормальную еду для семьи. Помню, как каждое утро отец делил пятьдесят граммов сливочного масла на четыре части — это полагалось нам на весь день. Одежда тоже была старая и истрепанная. Но была! Отец донашивал костюмы деда, они долго еще висели в нашем шкафу в прихожей. В школе класса с пятого ввели обязательную форму. Полувоенную. Брюки и гимнастерку на широком ремне. Конечно, существовала форма из дорогой материи, это было родителям не по карману, но на самую простую у них денег хватило. К тому же почти все деньги мама тратила на хорошие листы ватмана. Для защиты ее кандидатской диссертации по развитию льна-долгунца необходим был визуальный ряд. И, разложив эти огромные листы на полу, она тщательно тушью вырисовывала зародыши льна, его листы, стебли и еще разные детали, которые я сейчас не помню. Мама ужасно нервничала, это была не просто защита, а возвращение вчерашнего и несломленного изгоя в науку. В Ученом совете сидели люди, которые наверняка не забыли ее резкость, когда она отказалась покаяться и осудить своих вчерашних учителей. При этом она крутилась вокруг младшего сына, моего маленького брата. Правда, ей помогала домработница Вера, деревенская девушка с изуродованным лицом. Она была в поле со своим парнем. Потом, усталая, заснула в борозде. Как теперь понимаю, заснула, устав от любви. А он был трактористом и тоже после любви выпал из реальности, продолжил боронить поле и не заметил спавшую в борозде возлюбленную. Острием бороны он и вспахал ей лицо. Ее еле спасли, но лицо осталось на всю жизнь изуродованным. Жених ее оставил, взял в жены другую, а она уехала в Москву, где ее никто не знал.

Весь день перед защитой мама готовила стол, что-то пекла, резала салаты, очень скромно, но чтобы стол был заставлен. «Даже колбасы нет», — бормотала она. Потом впопыхах собрала бумаги, сложила их в портфель и отправила меня в школу, проводив до двери. Боялась опоздать.

Я отправился на трамвае утром. Путь был простой, я с первого класса ездил один. У меня был школьный проездной. Мама должна была ехать в университет к часу, в два на биофаке МГУ начиналась ее защита. Вера заботилась о моем младшем брате. Он еще лежал в коляске, но мама уже перестала кормить его грудью. И поэтому Вера могла кормить его из бутылочки. На обратном пути около дома увидел я черную легковую, у которой под номером висела табличка «Совет по борьбе с внеземными цивилизациями». Я вспомнил «Туманность Андромеды» Ивана Ефремова, фантастический роман, который печатался тогда из номера в номер в «Пионерской правде». Читали его все, и я в том числе, с упоением. Когда роман нравится, то и окружающая реальность вдруг пронизывается его токами. Я решил подойти поближе к машине, чтобы рассмотреть табличку поотчетливее. Но чем ближе я подходил, тем страннее становилась машина, она словно расплывалась в розовеющем мареве. А когда я встал, как мне думалось, рядом с машиной, ее не стало. Что-то это предвещало не самое хорошее.

Я поднялся на свой третий этаж. Дверь мне открыла Вера. Ее изуродованное лицо опухло от слез. Она молча сунула мне листок бумаги, на котором были написаны какие-то слова. А сама скрылась в комнату к маленькому Клавдию. Я прошел в свою комнату и прочитал на листке: «Вова, я больше не могу, я ухожу. Мина Израилевна сказала, что я не человек. А я человек! Хотя и уродина». Что-то надо было делать. Но что? Надо разобраться. Я зашел в комнату, где она сидела перед кроваткой Клавдия, и спросил: «Вера, что случилось? Почему бабушка тебе такое сказала? Но не обижайся, она же старая. Маму она тоже обижала, но мама терпит…». Вера всхлипнула: «Татьяна Сергеевна замужем за ее сыном. А замужняя женщина должна терпеть. Я бы тоже терпела. А я простая деревенская девка. Я ничего плохого не хотела, просто подобрала с пола пустышку, ее Клавдий выплюнул, облизала ее, чтобы грязи с пола на ней не осталось. И сунула ему назад в рот. Я так и младшему братику своему делала, да все так в деревне делают. А она закричала на меня, что люди так не делают, что, наверно, я не человек. А я человек!». Я теперь понимаю, что в такой ситуации надо отвлечь собеседника каким-нибудь простым, но обязательным делом. На выручку как всегда пришла мама. Вдруг зазвонил телефон, стоявший в коридоре. Я выскочил за дверь. Звонила мама. Голос был тревожный и даже испуганный: «Я забыла дома свои ватманы с рисунками. Без них защиты не будет. Бери такси, знаешь, около бензоколонки на Тимирязевском шоссе всегда они стоят». После рождения младшего я уже был для мамы взрослым. И она так нервничала, что забыла про деньги, что в день я имел пятьдесят копеек на завтрак. И никаких заначек. Я и сказал маме взрослым голосом, стараясь пошутить по-взрослому: «Мамочка, но ведь я барон без гроша». Где-то я эту фразу вычитал. Понятно было, что мама замерла, потом сказала: «Займи у Веры, я ей недавно зарплату дала. Займи рублей пять. Я ей завтра отдам. И на бензоколонку ватманы не тащи, хоть они и в рулоне. Доедешь на такси до подъезда, возьмешь рулон, он в газете и веревочкой перевязан. И сразу ко мне. Только успей, ради Бога».

Я вернулся в комнату к Вере. Она тем временем складывала свои вещи в узелок. И встретила меня словами (голос дрожал от слез): «Как я сказала, я ухожу. А ты уж посиди до маминого прихода, последи за братиком». Я остановил ее начинавшееся рыдание. Остановил просьбой: «Вера, мама сказала, чтобы я одолжил у тебя пять рублей до завтра. Она очень просит. Мне надо быстро взять такси и отвезти ее рисунки на защиту». Вера склонила голову, раздумывая. Потом встала, подошла к своему узелку, порылась в нем и вытащила красный большой кошелек, расстегнула его и отсчитала мне пять рублей рублями.

Мне повезло. Попался хороший шофер, человек хороший, который, узнав, куда несется тринадцатилетний мальчишка, сказал: «Успеем. Не волнуйся». И мы успели. Я вошел в незнакомое здание, чтобы пройти к лифту, надо было миновать охранника, который уставился на рулон, в который были запакованы мамины ватманы. «Что это у тебя?» — спросил он не очень дружелюбно. Я готов был идти напролом.

Но уже к охраннику подошла сотрудница из маминой лаборатории. Она наклонилась к нему и сказала: «Он к нам, у нас защита, его мать защищается. Пропустите его». Охранник вдруг улыбнулся: «Ну проходи, успеха твоей маме!». Женщину эту я знал, она иногда приезжала в гости к маме: высокая, широкоплечая, черноволосая, с красной родинкой у кончика носа, детей у нее не было, со мной она была строга, не позволяя баловаться. Я звал ее тетя Римма. Иногда она даже ночевала в моей комнате, чтобы вечером не добираться по темной Москве. И бесконечно делала мне замечания, что я не ценю своей мамы и не помогаю ей. Особенно перед сном, когда мама заходила поцеловать меня на ночь. «Что же ты мать все гоняешь? — говорила она. — Большой уже. Сам засыпать должен». Я отворачивался к стенке и накрывал голову подушкой. Но сейчас я понимал, что она собирается мне помочь. Мы пошли через вестибюль к лифту.

Лифт заполнился студентами, которые не могли и в голову взять, что происходит важное событие — защита. Они толкались и смеялись. Я оберегал свой рулон, поставив его в угол лифта и загородив спиной. Лифт, наконец, остановился. Мы двинулись вдоль аудиторских дверей. Всегда в новом месте путь кажется длинней, чем он есть на самом деле. Наконец, искомая дверь. Тетя Римма, оттеснив меня, вошла первая. Мама стояла на сцене перед черной доской, что-то говорила, но явно чего-то ждала. Меня ждала. Я это понял и сразу взбежал по ступенькам и протянул маме рулон. Какой-то тощий мужчина в пиджаке, словно снятом с подростка, явно не по росту, бросился помогать маме разворачивать рулон и крепить листы ватмана с рисунками на доску.

Ко мне повернулась всем корпусом очень полная блондинка, сидевшая в центре стола. Это была Вера Алексеевна, зав. кафедрой. Увы, это была не генетика, мама защищалась по эмбриологии, но Вера Алексеевна, зная ее неправоверное прошлое, все же взяла маму к себе и выпустила на защиту. Начальница поманила меня пальцем, погладила по волосам и сказала громко, будто говорила о своей заслуге: «Хороший сын у Тани». И тут мужчина с небольшими глазками, широкими ноздрями пробормотал еле слышно, но я услышал: «Должно быть и у генетиков что-то хорошее». Я хотел ответить резкостью. Вера Алексеевна взяла меня за руку и шепнула: «Помолчи, это сын Трофимыча, ну, Лысенко, Трофим Денисыча. Он у нас работает».

Мама защитилась блестяще. Все проголосовали «за», все белые шары, кроме одного, как сказала мне на ухо Вера Алексеевна, черный шар от Трофимыча. Тетя Римма добавила: «Но один черный шар не считается». Вечером мама повезла оппонентов и участников защиты к нам домой. Ехали на автобусе, который дал университет. У коллег были с собой букеты цветов и какие-то пакеты, а Вера Алексеевна поставила с осторожностью около своих ног громоздкий баул. В квартире мама принялась с помощью сотрудниц хлопотать у стола. Еще образовалась нарезанная колбаса, а научная руководительница Вера Алексеевна резко распахнула баул и извлекла что-то в какой-то нежной бумаге, перевязанное не веревками, а нитками, развязала нитки и аккуратно поставила на стол большой поднос и принялась доставать из баула завернутые в такую же бумагу чайные чашки, блюдца, сахарницу и чайник. Все это было китайское, из тонкого покрытого лаком дерева и пахло чем-то удивительно нежным и китайским. И Вера Алексеевна, полная, грузная, с одышкой, сказала вдруг нежным голосом: «Чашки такие же красивые, как наша Таня, и такие же прочные, несмотря на внешнюю хрупкость». Все захлопали, а мама покраснела от смущения.

Так прервался уж совсем черный период для нашей семьи. Не очень надолго.

3.

Маму в Главном Ботаническом саду повысили, она как кандидат наук получила должность старшего научного сотрудника. Но характер был у нее по-прежнему неуступчивый и резкий. То ли от природы, от отца, то ли характер научного руководителя Иосифа Рапопорта тоже сказался. Года три она работала спокойно, а потом отказалась поставить на своей статье рядом со своей фамилией фамилию директора. Разумеется, ее уволили. Опять пошли полуголодные дни. А мама обивала разные пороги. Через месяц ее взяли старшим научным сотрудником в Институт садоводства, находившийся в Бирюлево. Туда с Павелецкого вокзала ходила электричка до станции Бирюлево-Пассажирская. Она шла и дальше, но на этой надо было выходить. Потом минут двадцать пешком по проселочной дороге.

Отец по несколько месяцев проводил вне Москвы в Сенежской студии, где читал лекции дизайнерам. На маме были дети, и дом, и работа. У нее была любимая поговорка, что в жизни «надо опираться на свой хвост». Она и опиралась на себя, и всегда была готова к отпору. Постоянная позиция защиты, которая необходимо кончалась контратакой. В поселке Бирюлево мама на лето сняла дачу. Надо было где-то выпасать младшего сына, моего брата Клавдия. И работа рядом. Это был двухэтажный дом, с крыльцом с двух сторон, с большим двором. Рядом с хозяйским крыльцом располагалась песочница, в которой постоянно торчали двое мальчишек — шести и семи лет, погодки. У сарая стояли козлы, на которых отец с сыном пилили бревна, чтобы потом колоть их на дрова. Хозяина звали Борис Евгеньевич Фролов, он и построил песочницу для внуков. Это был вдовый немолодой, но и не очень старый, шестидесятилетний, невысокий, но очень сильный человек, носил драный шерстяной свитер. Сын его тридцати двух лет, Федор Борисович, тоже крепкий и здоровый, но время от времени жаловавшийся, что в сердце какая-то теснота, а иногда и резь. Жена его оставила, уехала в Москву учиться и не вернулась, говорят, убили грабители, он сам возился с малышами, но над отцом все посмеивался, что тот, прежде чем бревно поднять или еще что в таком же духе, двадцать раз примеряться будет, приспособления всякие искать. «А я рывком, сил не занимать!» Кончилось его бахвальство инфарктом. Федора отвезли в местную больницу, где дней через шесть он скончался.

В Институте садоводства мама проработала до пенсии, было там всякое, но все же это была работа, а стало быть, и зарплата. И самое главное, мама вернулась к генетике, занялась проблемой клубники. Никто из начальства не возражал. Генетику уже простили. Да к тому же это был Институт садоводства и питомниководства. Занятие клубникой только приветствовалось. В результате мама вывела новый тип ягоды, которую она окрестила земклуника. И лучший из своих сортов она назвала именем своего учителя — Рапопорт. Из-за этого имени у нее возник конфликт с младшим сыном.

Это был тот мальчиковый период перед взрывом независимости, когда подросток начинает активно подстраиваться под общую линию. Брату очень хотелось быть чисто русским мальчиком, как его одноклассники. «Зачем ты даешь своему открытию имя еврея? Ведь евреи, — повторял он своих одноклассников, — все трусы!» Мама сжала губы в ниточку: «Подумай, что говоришь! Проси прощения у меня и у памяти Иосифа Абрамовича! И не забывай, что отец твой тоже еврей». Клавдий огрызнулся, хотя и растерянно: «Еще чего!». Забегая вперед, скажу, что название начальство не утвердило. Оно тоже не дало трижды несостоявшемуся Герою Советского Союза, непобедимому комбату, несостоявшемуся лауреату Нобелевской премии за открытие химического мутагенеза (Советское правительство заявило, что второй истории с Пастернаком они не допустят, и у Нобелевского комитета заиграло очко), быть увековеченным в работе его бывшей аспирантки. Сорт Рапопорт переделали в Рапорт, убрав две буквы. Но это позже. Пока же мама еще думала, что ее название оставлено, а младшему сыну надо было объяснить, кто такой Рапопорт.

«Клавдий, ты где?!» — крикнула она, в отведенной им половине дома его не было. Мама выскочила во двор. Сын уже стоял у калитки. «Куда собрался?!» Клавдий усмехнулся, хотел было промолчать, но ответил: «Это мое дело!». Мама еще была спокойна: «Ты мой сын и, пока ты не взрослый, я за тебя отвечаю». Клавдий кивнул и сказал вдруг без резкостей: «Я иду на запруду, там меня парни ждут». «Парни» было взрослое слово. В этот момент и мама, и Клавдий вздрогнули. Со стороны улицы подкатил на велосипеде к калитке Борис Евгеньевич Фролов. Молча прошел сквозь калитку к сараю, завез туда велосипед, вышел и сказал маме очень тихо: «Федор помирает». Мама взяла его за руку и так же тихо проговорила: «Берегите себя и внуков. Беды ведь ходят стаями».

Она оглядела двор, посмотрела на заросли чертополоха вдоль забора, на две старые яблони, кусты смородины, два куста крыжовника и совершенно запущенные три грядки клубники, покрытые сорняками. Внукам полакомиться было нечем.

Она повела его на наше крыльцо: «Пойдемте, я вас чаем напою». А Клавдию: «Постарайся не поздно вернуться». Тот буркнул «ладно» и побежал по тропинке вдоль забора, выскочил на проселочную дорогу и понесся к запруде. Запруда находилась километрах в двух от поселка. Там постоянно толклись подростки обоего пола. Под вечер собирались приблатненные местные хулиганы. Драки тоже бывали, иногда до крови. Конечно, мама опасалась, когда младший бегал на запруду. Но пока она пила чай с хозяином и расспрашивала, кто из родственников может ему пособить с внуками. Не поможет ли соседка Клава? Это была вдовая сорокалетняя женщина, еще крепкая, иногда прибиравшаяся в доме Бориса Евгеньевича, порой белье простирывала. Мама ведь сама выросла на селе, понимала важность деревенского родства и соседства. Потом сказала, что хочет подарить ему усы от своей опытной земклуники, сама прополет грядки и посадит, чтобы внукам было лакомство. После разговора старый Фролов встал и пошел на свою половину к внукам.

А мама села у окна глядеть на калитку. Время шло, а Клавдия не было. Время подходило к шести. Мама встала и отправилась к запруде. Запруда начиналась прямо у проезжей дороги; собственно насыпь, создавшая дорогу для проезда машин и телег. Мальчишки ныряли в глубокую воду прямо с дороги. Они кричали, матерились от неудачного нырка, девчонки визжали; вылезая из воды, грелись на вечернем солнце. Но Клавдия нигде не было. Она позвала его. Одна из девочек сказала ей, что видела, как Клавдий и трое мальчишек отправились в лес, который зеленел за запрудой. И мама пошла к институту, там даже в выходные дни оставались двое сторожей. И они могли открыть кабинет директора, где был телефон. Она дозвонилась до Москвы, до меня и просила срочно приехать — искать Клавдия. Вернувшись во двор дома Фролова, подобрала рассыпавшиеся из поленницы дрова, подвезла пустую тачку к сараю, подмела двор и вернулась на нашу половину.

Я быстро собрался и поехал. Электричка до Бирюлево шла всего полчаса. Но до Павелецкого вокзала ехал я больше часа, потом ждал электричку, затем минут двадцать от станции до дачи. Когда я прибыл, уже все произошло.

А произошло вот что. Клавдий вернулся уже около девяти. Ежился, понимая, что будет серьезная разборка, мама умела бранить. А мама, перенервничав, вдруг сообразила, что все спокойно, никаких криков и паники, как было бы в случае несчастья. И тогда в ней вспыхнул огонь предков ямщиков, дравшихся до кровянки почем зря. Так и отец ее чуть что хватал палку и выскакивал за забор бить местную шпану. И в Лихоборах, где прошло детство мамы, его боялись окрестные молодые и взрослые хулиганы. Она пошла к кустам чертополоха, наломала, обдирая руки, веток поколючей, а дома связала их, превратив в жесткую и гибкую плетку. Она села на стул, спрятав плетку за спину. И тут вошел Клавдий. Уже было около десяти.

«Ну слава Богу, — сказала мама, — где же тебя носило? Мать уже изнервничалась вся, — голос был спокойный. — Ты не поранился в лесу? Ну-ка подойди! Я посмотрю». Клавдий подошел. И сказал: «Ты чего, мамахен? — где-то он подцепил это слово не из словаря нашей семьи. — Зря нервы тратишь!». И мама вспыхнула. Может, она еще и отбросила бы плетку, но после таких слов и нагловатого тона она спустить этого не могла. Клавдий при этом подошел, ничего не ожидая. Когда он приблизился, мама вдруг схватила его за руку, подтянула к себе и, взмахнув правой рукой с зажатой в ней чертополоховой плеткой, вытянула его по заднице и тут же по спине. И успела еще раз. Клавдий отпрянул, почему-то упал на колени и на четвереньках выполз-вылетел из комнаты. И прямо на меня наскочил. Я поднял его. Губы его были искривлены в гримасу, напоминавшую злую мордочку лисенка Мюзо из французского комикса, про медвежонка Пляси и лисенка Мюзо. «Она сумасшедшая!» — выкрикнул он. Пришлось его встряхнуть. «Послушай, братец! Ты все-таки еще малолетка, — слова плохо слушались меня. — Ты не очень понимаешь, кто такая твоя мама и что у нее была за жизнь. Как она не побоялась отказаться дать показания против своих учителей и отречься от них. Как она отказалась развестись с нашим отцом… От нее, как от русской женщины, требовали, чтобы она бросила еврея, что стыдно русской женщине жить с евреем и бастардов от него рожать. А бастарды — это мы с тобой». Клавдий аж задохнулся… «А мама! Она не сумасшедшая! Нет, храбрая! Как и ее руководитель Рапопорт, один из самых храбрых солдат в Отечественной войне. Знаешь ли ты, как он прорвался к берегу Дуная на соединение с американцами? Берег закрывали несколько немецких полков. Командование решило начать плановое наступление. Рапопорт, как командир батальона артиллерийских самоходок, пошел ва-банк. Приказал развернуть знамена и под музыку полным ходом помчались к берегу. Фашисты обалдели, растерялись и пропустили. Обалдели и американцы от такой невероятной дерзости и наградили Рапопорта орденом «Легион почета». Это фашисты распустили миф о евреях-трусах, а Сталину и его палачам это было на руку. Ты хоть понимаешь, как ты маму обидел?».

Клавдий стоял бледный. Но все же неожиданно пошел к маме извиняться. Мама поцеловала его.

И, чтобы закончить с темой Бирюлево, добавлю, что, когда умер сын хозяина дома, мама после поминок пошла проводить соседку Клаву до дому и о чем-то часа два с ней проговорила. А уже когда лето кончилось и мы вернулись в Москву, мама как-то поздней осенью сказала отцу, что после работы зашла к Фролову и узнала, что он и Клава расписались, свадьбы устраивать не стали, но она переехала к Борису Евгеньевичу. Не зря мама с ней весь вечер проговорила.

4.

Это было поразительно. Но с этого дня Клавдий изменился. Сошелся с молодыми инакомыслами, они не выпивали, но собирались почти ежедневно то в пустом классе, то просто в кустах. Читали стихи Бродского, пели Галича, Высоцкого. По большей части это были мальчишки и девчонки из приличных еврейских семей. Но поиграть в протест всем хотелось. Ребята были культурные, читали даже стихи Бунина. Тогда Клавдий узнал, что великий русский писатель был юдофилом.

Тора

Был с богом Моисей на дикой горной круче,

У врат небес стоял как в жертвенном дыму:

Сползали по горе грохочущие тучи —

И в голосе громов бог говорил ему.

Мешалось солнце с тьмой, основы скал дрожали,

И видел Моисей, как зиждилась Она:

Из белого огня — раскрытые скрижали,

Из черного огня — святые письмена.

И стиль — незримый стиль, чертивший их узоры,—

Бог о главу вождя склоненного отер,

И в пламенном венце шел восприемник Торы

К народу своему, в свой стан и свой шатер.

Воспойте песнь ему! Он радостней и краше

Светильника Седьми пред божьим алтарем:

Не от него ль зажгли мы пламенники наши,

Ни света, ни огня не уменьшая в нем?

Чаще других пели хулигански разбитную песню Александра Галича, который в конце 70-х был по популярности безусловным лидером среди бардов. Как говорил один из московских полудиссидентов: «Есть ли новый политический анекдот? Нет? Тогда давайте Галича попоем». Сравнение барда с анекдотом говорит о популярности певца. Пели «Рассказ, который я услышал в привокзальном шалмане»:

…

Что ни вечер — «Кукарача»!

Что ни утро, то аврал!

Но случилась незадача —

Я документ потерял!

И пошел я к Львовой Клавке:

— Будем, Клавка, выручать,

Оформляй мне, Клавка, справки,

Шлепай круглую печать!

Значит, имя, год рожденья,

Званье, член КПСС,

Ну, а дальше — наважденье,

Вроде вдруг попутал бес.

В состоянии помятом

Говорю для шутки ей:

— Ты, давай, мол, в пункте пятом

Напиши, что я — еврей!

…

Вот прошел законный отпуск,

Начинается мотня.

Первым делом, сразу допуск

Отбирают у меня.

…

Значит, все мы, кровь на рыле,

Топай к светлому концу!

Ты же будешь в Израиле

Жрать, подлец, свою мацу!

…

И пошло тут, братцы-други,

Хоть ложись и в голос вой!..

Я теперь живу в Калуге,

Беспартийный, рядовой!

Мне теперь одна дорога,

Мне другого нет пути:

— Где тут, братцы, синагога?!

Подскажите, как пройти!

1972

Как-то я попал на их распевку. Просто случайно шел мимо. Была уже зима, лежали сугробы, мальчишки ежились, курили, хотя и не выпивали, но кусты их не закрывали, видны были отовсюду, да и в зимнем воздухе слова звучали отчетливо. Я сказал Клавдию: «Вы бы потише это орали. А то как раз в ментовку загремите!». Клавдий, выпендриваясь перед приятелями, осадил старшего брата: «Вот уж не думал, что ты такой трусишка». Я пожал плечами и пошел по своим делам. Но в тот же вечер их загребли.

5.

Клавдий шел и продолжал громко петь: «Где тут, братцы, синагога, подскажите, как пройти!». Мент, который тащил его, держа за воротник теплой куртки, сказал: «Подскажем, подскажем, не волнуйся». Брат был с паспортом. Менты вычислили его адрес, домашний телефон и почему-то позвонили нам домой и сообщили, что он пока в «обезьяннике» Х-го отделения милиции, так и сказали. Отец, как часто было в последнее время, был в отъезде. А мама в Бирюлево. Как понимаю, там тоже все было заснежено. И путь до станции шел среди сугробов по скользкой тропинке. Маме я дозваниваться не стал, понимая, что из помещения она уже ушла. Но что-то, видимо, она почувствовала и позвонила домой из автомата с Павелецкого вокзала. Руки ее были в варежках, сняв их, она замерзшим указательным пальцем принялась крутить колесико телефона-автомата. Дозвонилась. И, услышав новость, выдохнула: «Какое отделение?». Понятно стало, что маме наплевать, виноват ее сын или нет. Надо было его спасать. Денег на такси у нее не было, путь простой — метро и трамвай.

Но силы женщины-матери невероятны. На такси ехать было час, на транспорте минут на двадцать больше. Мама доехала за сорок пять минут. И еще среди домов найти отделение милиции. Нашла. А дальше все произошло на невероятной скорости. В обезьянник ее не пустили, сказав, что все решает майор, а майор у себя. Одетая в ватник (для удобства работы в поле) мама, отпихнув секретаршу, вошла в кабинет, где за столом сидел мужчина лет сорока в форме, на носу были очки, что как-то не вязалось с милицейской формой. «А ну выпустить моего сына!». Мама назвала фамилию. Майор усмехнулся: «Нет, гражданочка, не выпустим! Его задержали за хулиганство и пение непотребных песен. Сионистские». «Что?! Этого быть не может! Не надо лгать матери!» Майор помахал перед глазами мамы ладошкой: «Сказано вам, уходите отсюда». Военный чиновник привстал, оперся обеими руками о стол и рявкнул: «Вон отсюда!». И тут в маме проснулось отцовское ямщицкое! Она взяла в одну руку две смерзшиеся, оледенелые рукавицы и со всего размаха отхлестала майора по щекам: «Ах ты, крыса поганая!». Он охнул и сел. Он ждал, что его будут умолять, может, деньги предлагать, но такого нападения он не мог даже предположить. «Даю две минуты! — продолжала мама. — Зови своих шестерок. Пусть мне сына приведут. Ты понял?»

Русская женщина в гневе и своей правоте — это серьезно. Остановить ее можно только силой. Но это было советское время, и милицейский беспредел хоть и был, но в случаях более серьезных, чем рассерженная мать. И через час или полтора они оба были дома.

Мама сняла ватник, бросила его на сундучок в прихожей, сверху мокрые рукавицы, стянула валенки и прошла в свою комнату, то есть родительскую, но папы не было дома. Легла лицом вниз на диван и вдруг заплакала. Очевидно, очень перенервничала. Честно сказать, я никогда не видел маму плачущей. Клавдий тоже. Чувствуя свою вину, он вдруг встал на колени перед лежавшей мамой, стал целовать ее в плечо и бормотать: «Мамочка! Ну прости меня! Я исправлюсь, обещаю тебе!». Я стоял рядом, не зная, что сказать. Мама вдруг села, вытерла слезы и сказала: «Ладно, мальчики, все в порядке, идите к себе».

Мы вышли в коридор. Клавдий был весь потухший. Неделю он приходил в себя. Пришел. С еврейскими друзьями он завязал.

И жизнь потянулась дальше.