Опубликовано в журнале Зеркало, номер 53, 2019

60-е годы прошлого века были в культурном отношении весьма интересным временем. В тот период, когда на поверхности бушевали советско-антисоветские страсти, захватывая в свой круг писателей, поэтов, даже художников чисто социального плана, одновременно творилась в полуподполье «неофициальная культура». Она уходила своими корнями в русскую классику Серебряного века, который дал России величайших поэтов и писателей XX века (от Блока до прозы Андрея Белого, Ремизова, Сологуба и Леонида Андреева). Период этот, как известно, образовал фактически Периклов век русской культуры, одной из сторон которой были мистические влияния и прозрения, углубление в последние уровни человеческого бытия, неутоленная вера, философские поиски. И именно эти традиции пыталась возродить та «неофициальная культура», которая концентрировалась вокруг Южинского переулка в Москве и некоторых других центров поэзии, литературы и метафизики.

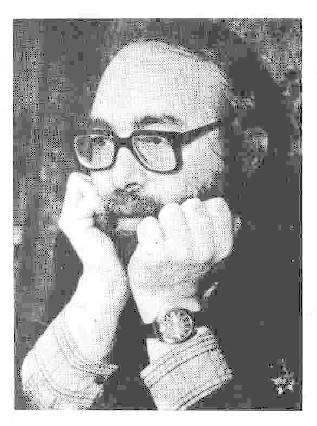

К ней принадлежал поэт и художник Владимир Ковенацкий. Серебряный век был далеко позади, и между ним и нами легла пропасть дикого разрушения и тупого бессмысленного социального материализма. Надо было начинать сначала. Но этот вихрь духовного разрушения не мог не производить на тонкие, чувствительные, ранимые души людей искусства впечатление мирового апокалипсиса, пусть пока еще малого.

Ковенацкий в своем творчестве на редкость точно изобразил это состояние. С одной стороны мир производил на него впечатление устойчивого бреда. Помню один его рисунок: на заднем плане – взрыв атомной бомбы, на переднем – сидит одинокий художник, он бросил шляпу на землю и самозабвенно рисует взрыв. Мир всегда казался ему немного сдвинутым, мрачно-смешным и не очень уютным. Вместе с тем у Ковенацкого есть вполне реалистические работы, хотя, конечно, сюрреализм был более близок ему по духу. Однако и его реализм был весьма специфичен, он как художник неизменно сосредоточивался на наиболее гротескных сторонах жизни.

Как человек Владимир обладал на редкость тонкой ранимой душой, и понятно, что этот наш земной мир ошеломил его своей грубостью, несовершенством и скоротечностью жизни в нем.

Его герои – бродяги, алкоголики и пришельцы из иных миров. Их он по-своему нежно любил.

Что же искал он в этом падшем мире? Я не имею в виду его сложные философские искания, но в его творчестве, прежде всего в поэзии, отразилось то, чего он желал для себя, к чему стремилась его душа. На мой взгляд, он искал уюта, даже метафизического уюта – уголка, в котором можно было бы отдохнуть, очнуться от «бредограда» современного мира. Для него существовали разные формы уюта, порой весьма своеобразные, ибо нередко «уют» приносили именно пришельцы из иных миров. Это мог быть персонаж из стихотворения о человеке с головой коня, который ночью посетил поэта. Могли быть и «маленькие тихие уродцы», которые привели поэту «лилового коня», чтобы «по звездам не гадая» уйти в далекое неизвестное*.

В своем творчестве, в целом, Ковенацкий запечатлел весь хаос нашей жизни, выделив ее некоторые болевые точки. Интуитивно он чувствовал присутствие чего-то иного в этой жизни. Такое впечатление, как будто, например, вы просыпаетесь один в большом загородном заброшенном доме и чувствуете, что вы не один, кто-то бродит по дому, неизвестно кто. То ли это человек, грабитель или сумасшедший, то ли странное животное, то ли вообще не жилец, полупривидение, полумонстр, выпавший бог весть откуда.

Но кто-то бродит.

Кто?

Юрий Мамлеев

* Гимн «Южинского кружка»

Мрак ночной зальёт дворов колодцы,

И к подъезду в полночь для меня

Маленькие тихие уродцы

Подведут лилового коня.

Выйду на ступени в жёлтом свете,

Брошу милым конюхам на чай,

Закорючкой чёрной на берете

За луну задену невзначай.

О судьбе по звёздам не гадая,

Прошлое забуду без следа,

И уеду тихо в никуда я,

Чтобы не вернуться никогда.

Из неопубликованного

* * *

И вот в один из тех сумбурных дней

Мы очутились в логове Мамлея.

Здесь опишу я, красок не жалея,

Тот странный восковых фигур музей,

Где собирались, чтоб развеселиться

Угрюмые шизоиды столицы.

Пройдя соседей полный коридор,

Вы попадали в тёмные пределы

Его жилища. Там свеча горела

И взгляды воспалённые в упор

Встречали нас с единственной надеждой –

Нет ли у вас бутылки под одеждой?

Здесь непонятный собирался сброд.

Хозяина унылые коллеги

Девицы – сексуальные калеки,

Солдаты, убежавшие из рот,

И, ставший психиатром по ошибке,

Играл Егидес на разбитой скрипке.

Коль не хватало выпивки на всех,

Здесь спорили, чуть серой не плевали,

И Пушкин сам, я думаю, едва ли

В подобный вечер встретил бы успех.

Когда ж в достатке приносилось зелье,

То наступало братское веселье.

С церковником здесь обнимался йог

И западник мирился с русофилом,

Все распевали что кому по силам.

Покуда не являлся на порог,

Соседями подослан, участковый.

И гости разлетались, точно совы.

У Ковенацкого приветствовал гостей

Хозяина единственный сожитель –

Окрестных мурок грозный повелитель

Огромный кот по имени Помпей,

И на стенах кривлялись, как в кошмаре,

Какие-то оскаленные хари.

Толстяк-художник, а верней студент,

В кругах очков похожий на японца,

Эмалированной кастрюли донце

Там превращал в ударный инструмент,

Когда, портвейна осушив полкружки,

Он пел свои баллады и частушки.

Потом я к Кропивницкому попал.

Там было всё благопристойно чинно.

Хоть без зубов по той простой причине,

Что лагерный десяток разменял,

Всем улыбался здесь глава салона

И чушь любую слушал благосклонно.

Он собирал стихи, как антиквар,

Магнитофонной плёнки не жалея,

И в папки клал любую ахинею,

Несомую художниками в дар.

И тем был счастлив, что в уют квартиры

С винтовками не влезут//С угрозой не ворвутся//конвоиры.

* * *

Мамлей Антону близкий был сосед.

Записан был в достаточном порядке

Очередной его похмельный бред.

* * *

К Мамлееву зашли мы как-то раз.

В унылом полумраке коридора

Гитарный лязг и завыванье хора

Из-за дверей приветствовали нас,

И нам в бока впивались, точно шпоры,

Соседей ненавидящие взоры.

* * *

Мамлеев, в просторечии Мамлей,

С годами становился тяжелей.

* * *

Сюда Семыкин хаживал. Он был

Официант большого ресторана.

С Хозяином он спорил постоянно,

Изрядный обнаруживая пыл.

Хоть пил он водку и ругался матом,

Но к христианским//православным тяготел догматам.

В тот вечер он пришёл из кабака

И в затхлой комнате каким-то странным

Нездешним, сладким ароматом пряным

Забился вдруг цыплёнок табака.

И, точно вызов, на рубашке белой

Крестом мальтийским бабочка чернела.

Мамлеев в кресле восседал в углу.

На них обоих изрыгал хулу

И, наконец, уже глубокой ночью

Он разорвал Евангелие в клочья.

И с жаром солипсиста-демагога

Он поносил Семыкина и Бога,

Ничтожество! И глядя на юнцов,

Их шумным ободреньем успокоен,

Он намекнул, что тот, мол, недостоин…

А вот достоин! – крикнул богослов.

И павши ниц, как пред иконой инок,

Поцеловал Мамлееву ботинок!

АНТОН ЕНИСЕЕВ

Поэма (отрывки)

Сон Антона

Глубокой ночью брёл мой скромный друг

Он поднимался от Националя,

Над ним созвездья тусклые мерцали

И не была живой души вокруг.

И месяц плыл над крышей Моссовета,

Холерный, желтый как кусок омлета.

* * *

О, знать бы, что грядущее таит!

Тогда понять мы прошлое смогли бы.

Антон стоял у величавой глыбы.

Смотрелся он, как в зеркало, в гранит,

Себя пугаясь больше, чем бандита

И вдруг услышал – цокнуло копыто.

* * *

В доспехах восседал кавалерист,

Сменив забытый обелиск свободы,

На жеребце будённовской породы.

И, глянув из-за конской гривы вниз,

Не допускающим противоречья тоном

Заговорил с опешившим Антоном.

* * *

Ты мне, поэт, компанию составь,

Проехаться мне надо по столице,

Окинуть взглядом, что вокруг творится,

Коню размять скакательный сустав!

Дал шенкеля – и спрыгнул с пьедестала.

По площади разнёсся стон металла.

Нагнувшись, князь скомандовал: Садись!

Своим ушам да и глазам не веря,

Антон залез не бронзового зверя,

О мощную десницу опершись.

И двинулись они с тяжёлым звоном

По улицам, луною озарённым.

Со скрежетом почёсывая грудь

Князь продолжал: Ты б написал поэму,

Я знаю, ты потянешь эту тему –

Да про меня, не про кого-нибудь.

Я, как известно, основал столицу,

И ты, брат, должен на меня молиться!

За свой достойный патриота труд

Ты сразу деньги огребёшь большие.

«Писатель» иль «Советская Россия»

С руками ту поэму оторвут,

В конце концов, даю в том слово князя –

И у меня есть кой-какие связи!

Воды немало утекло с тех пор,

Как я поставил частокол дубовый.

Простёрся ныне город образцовый

На месте, где шумел сосновый бор.

Где выли волки и летали сойки –

Воздвигнуты гигантские постройки!

Подобно Риму, на семи холмах

Стоит Москва девятое столетье.

Без восхищенья не могу смотреть я

На этот потрясающий размах!

Князь высморкался и продолжил с жаром:

Как видно, потрудился я недаром!

О подвигах великих москвичей

Мемориальные глаголят плиты.

И внешний враг и внутренний разбиты,

Щитов у нас немало и мечей.

Архитектура, люди и природа –

Всё совершенней, краше год от года!

Их путь лежал от древних стен Кремля

По набережной, сквозь туман неплотный.

Когда же им открылся дом высотный,

Ночное небо пополам деля,

Лаская взглядом тёмную громаду,

Князь, приосанясь, произнёс тираду:

Взгляни, какой великолепный стиль!

Как пышно дом отделан и украшен!

Как много статуй, завитков и башен,

Большая честь – в московской жить квартире.

Наш город – безусловно лучший в мире!

* * *

Когда по кругу кубок ты пускал

И брага в кубке пенилась, ты разве

Стихи в честь основателя «Арагви»,

Хмелея от восторга, не слагал?

Понятны Вам намёки истукана –

Кем был тот основатель ресторана?..

Послушай, Юра – тут сказал Антон. –

Ты, в общем, прав, конечно, но, к несчастью,

Бывали злоупотребленья властью.

Был нанесён значительный урон

Кольчуге русской косвенно и прямо.

Возьмём, к примеру, разрушенье храма…

Но грозно обернулся князь: «Постой,

Не по нутру мне что-то эти речи,

Видать, от них мою схватило печень.

Как видно, не такой уж ты простой».

Тут скорчило воителя от колик.

По-видимому, князь был алкоголик.

* * *

Тогда над чёрным зеркалом реки

Раздался раздражённый голос князя:

«Слезай – и больше мне не попадайся.»

Антон ответил: «Руки коротки!»

И тотчас бросился бежать, встревожен

Затем, что Юрий вырвал меч из ножен.

Погнал его по набережной князь,

Намерен зарубить без сожаленья,

И приговор привёл бы в исполненье,

Когда б Антон, внезапно изловчась,

Не прыгнул прямо в воду ледяную,

Шутить с князьями больше не рискуя.

Он плавать был не очень-то горазд.

Чуть не отдав от страха Богу душу

Он понимал, конечно, что на сушу

Ему противник выбраться не даст.

Уже в объезд пустился князь-насильник…

Тут зазвонил спасительный будильник.