Опубликовано в журнале Зеркало, номер 51, 2018

Василиск Гнедов остается одним из немногих поэтов первого ряда русского и украинского авангарда, чья биография до сих пор содержит немало лакун, белых пятен, а поэтическое наследие опубликовано лишь частично. Между тем его имя было широко известно во втором десятилетии прошлого века, причем отнюдь не только в литературных кругах. Существует мнение, что его «Поэма конца» оказала влияние на Казимира Малевича, а «Черный квадрат» – повторение этой идеи с использованием средств живописи. Да-да, именно Гнедов, а не Цветаева был автором первой «Поэмы конца».

Василиск Гнедов входил в ареопаг «Интуитивной ассоциации» эгофутуризма, вместе с Иваном Игнатьевым, Павлом Широковым и Дмитрием Крючковым он подписал знаменитую «Грамату Интуитивной Ассоциации Эгофутуризм». Помимо ряда сборников эгофутуристов, опубликованных издательством «Петербургский глашатай», стихи Гнедова вошли в сборник «Руконог», изданный объединением «Центрифуга», где они соседствовали со стихами Николая Асеева и Бориса Пастернака, а в начале 1918 года он сам выпустил сборник «Временник 4», в который среди прочих вошли стихи Николая Асеева, Григория Петникова и Велимира Хлебникова. Тогда же он стал одним из Председателей Земного шара. Широкую известность Гнедову принесла опубликованная в 1913 году брошюра «Смерть искусству», состоящая из пятнадцати поэм, последняя из которых, «Поэма конца», представляла собой чистый лист. При чтении ее со сцены, по словам Владимира Пяста, Гнедов делал только один жест рукой, не произнося при этом ни слова:

«Слов она (поэма) не имела и вся состояла только из одного жеста руки, поднимаемой перед волосами, и резко опускаемой вниз, а затем вправо вбок. Этот жест, нечто вроде крюка, и был всею поэмой».

Зрители были в восторге от поэмы и часто просили повторить ее на бис. Поэт-трансфурист Сергей Сигей, работавший с рукописями Гнедова и составивший один из сборников его стихотворений, считал, что если Хлебников дал первый импульс словотворчества, Крученых стал родоначальником заумной поэзии, то Гнедов возвел жест на уровень литературного произведения, предвосхитив таким образом современные перформансы и боди-арт.

Гнедову принадлежат также первые футуристические опыты на украинском языке – «эгофутурнi пiснi», которые были написаны раньше первых футуристических стихов Михайля Семенка.

Критика не могла не заметить такого яркого персонажа. Корней Чуковский писал о том, что Гнедов вовсе не эгофутурист, а «переодетый Крученых» (Чуковский знал, что Крученых и Гнедов даже жили в 1913 году в одной квартире в петербургском Лигове). И действительно, из всех эгофутуристов он был ближе всего к «московской группе», к кубофутуристам, неоднократно выступал с Владимиром Маяковским на одной сцене, но так и не стал одним из них. Хотя кое-что у них позаимствовал – например, подобно кубофутуристам раскрашивал себе перед выступлениями лоб золотой краской и не стеснялся эпатировать публику. Дмитрий Философов в заметке «Василиск и Вилли» сообщал читателям газеты «Речь»: «Василиск Гнедов, в грязной холщовой рубахе, с цветами на локтях, плюет (в буквальном смысле слова) на публику, кричит с эстрады, что она состоит из “идиотов”». Интересно, что во время одного из выступлений в московском «Кафе поэтов», которое было «домашней сценой» Давида Бурлюка, Маяковского, Василия Каменского и «футуриста жизни» Владимира Гольцшмидта, Бурлюк приветствовал Гнедова как «генералиссимуса русского футуризма». Это было в октябре 1917-го, Гнедов участвовал тогда в шедших в Москве боях. Как сам он писал впоследствии, он был в то время командиром революционного отряда у Никитских ворот и начальником военного штаба Ревкома Городского района Москвы.

Василиску Гнедову принадлежит интереснейшая идея обновления традиционного «репертуара» рифм – в своем манифесте «Глас о согласе и злогласе» он предлагает радикально новые «рифмы понятий» – рифмы вкусовые, обонятельные, осязательные, зрительные и даже цветные.

Как же могли в биографии такого известного человека остаться белые пятна?

Дело в том, что в конце 1910-х Василиск Гнедов из поэзии полностью ушел в… любовь и революцию. «Уйдя с началом Первой мировой войны на фронт, закончив воинское училище и приняв впоследствии активное участие в событиях Октябрьской революции в Москве, Гнедов с 1914 до 1918 г. отметился единичными стихотворениями и в начале 1920-х гг. после переезда на Украину окончательно пропал с литературного горизонта», – пишет Илья Кукуй, издавший первое полное собрание стихотворений Гнедова «Сама поэзия». Именно эти слова были написаны на визитке Гнедова.

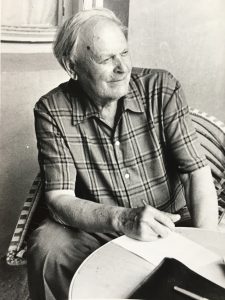

Василиск Гнедов, вторая половина 1970-х, Херсон

Фото из фондов Одесского литературного музея

Я не случайно написал «ушел в любовь и революцию». Его первой, гражданской женой стала Ольга Владимировна Пилацкая, известная революционерка, знавшая Ленина задолго до 1917 года и ставшая в 1920-х заведующей женотделом ЦК КП(б)У, а в 1930-х – заместителем председателя Госплана УССР, директором института красной профессуры при ВУЦИК, а позже – директором института истории партии и Октябрьской революции на Украине при ЦК

КП(б)У, членом ЦИК СССР. После Февральской революции 1917 года она была партийным организатором Городского района Москвы, в октябрьские дни – членом военно-революционного комитета района. Там же, скорее всего, они с Гнедовым и познакомились. Вспыхнувший роман осложнялся тем, что Ольга Пилацкая была замужем за революционером В.М. Загорским.

«Роль Пилацкой в судьбе Гнедова противоречива. С одной стороны, именно после знакомства с ней Гнедов фактически перестает писать стихи (во всяком случае, нам не известно ни одного примера его творчества за 1920–1938 гг.) и переживает сильнейший психологический кризис, вызванный, по-видимому, как осознанием собственной поэтической и политической невостребованности, так и ревностью. В 1918 г. Пилацкая несколько раз отправляет Гнедова в психиатрическую лечебницу. Однако она заботится о нем, находит ему разную работу и в 1921 г. переезжает вместе с ним на Украину, где до самого ареста в 1937 г. ведет партийную деятельность на самых высоких постах», – пишет Илья Кукуй.

В 1937 году Ольгу Пилацкую обвинили в контрреволюционной деятельности и расстреляли, а сам Гнедов был 8 января 1938 года арестован и осужден на 5 лет административной ссылки – как муж участницы «контрреволюционной террористической организации». Он отбывал срок на границе Казахстана и Киргизии, и Д.Е.Горбачев вспоминал, что Гнедов рассказывал ему о Киргизии и о том, что выучил там киргизский язык и даже писал стихи по-киргизски. По информации Ильи Кукуя, в апреле 1943 года Гнедов прошел переосвидетельствование в Сары-Суйском военном комиссариате и был признан годным к физическому труду. С 1943 до 1957 года он работал инженером в провинции (Таджикистан, Дагестан, Углич); весной 1957 года он переезжает в Киев, где в 1960-м году получил квартиру. Удивительно, но Гнедов не разочаровался ни в партии, ни в коммунистической идее. Вернувшись из ссылки, он добился того, чтобы их брак с Ольгой Пилацкой признали официальным – задним числом. Это случилось в 1957 году.

После возвращения из ссылки к нему «возвращаются» стихи. С начала 1950-х и до самой смерти в 1978 году Гнедов пишет тысячи стихотворений, очень разных по уровню, но единых в одном – они так же нарушают общепринятые литературные нормы, как и его ранние стихи. До выхода в свет подготовленного Ильей Кукуем (работавшим в том числе и с тем, что было собрано Сергеем Сигеем) сборника лишь малая часть этих стихов была опубликована. Более того – и сейчас немало стихов Василиска Гнедова ждут своей публикации, оставаясь в рукописях, находящихся в разных странах. И обнаружение каждого такого стихотворения – маленькая литературная сенсация.

В 1970-х забытый, казалось, почти всеми Василиск Гнедов вновь привлекает к себе внимание литературоведов и историков. Он остался одним из немногих живых свидетелей литературной жизни начала века, лично близко знавшим чуть ли не всех «главных» поэтов того времени, начиная от Северянина и Игнатьева и заканчивая Пастернаком и Маяковским. Именно в эти годы и пишет ему письмо основатель и первый директор Одесского литературного музея Никита Брыгин, работавший тогда над книгой литературоведческих очерков «Времен стремительная связь». Темой одного из очерков, «Пожар сердца», стала вспыхнувшая в Одессе страсть Владимира Маяковского к Марии Денисовой. Да-да, той самой, из «Облака в штанах». Брыгин знал, что Гнедов был хорошо знаком с Маяковским, и хотел выяснить у него детали и подробности романа. То, что написал ему Гнедов, конечно же, никак не вязалось с устоявшимся каноническим образом «лучшего, талантливейшего поэта советской эпохи». Видимо, именно поэтому письмо, попав в фонды музея, так и осталось неопубликованным.

Однако интерес к Гнедову остался все же локальным, и объясняется это просто – он жил в провинции, в Херсоне, вместе со своей второй гражданской женой Марией Николаевной Соболевской.

Мне удалось пообщаться с двумя очевидцами, помнившими Гнедова по Херсону. Они были в те годы студентками филологического факультета Херсонского университета. Это Надежда Глебова и Ольга Мартынова. По моей просьбе они написали краткие воспоминания.

Вот что пишет о Гнедове Ольга Мартынова, встречавшаяся с ним осенью 1977 года:

«Василий Иванович и Василиск – чувствуете разницу? Это в буквальном смысле слова «земля и небо». Вот такой размах таланта и судьбы мы и предполагали увидеть на встрече с поэтом-эгофутуристом Василиском Гнедовым, которого в 60-е годы судьбой (а если точнее, то любовью) занесло в Херсон. В этой житейской композиции мы, студенты-филологи, сразу усмотрели некое изящество: как было не вспомнить, что именно под Херсоном – в Чернянке, – родилась в 1908 году «Гилея». И вот, почти 70 лет спустя (в 1977-78 году), к нам из своего «футуристического далека» спустился Василиск Гнедов…

Его явление было стилистически безупречным: он вошел в широком и длинном светлом плаще, видавшем виды, но некогда элегантном, опираясь на палку, но шагая при этом, как мне помнится, уверенно и широко. Сейчас я понимаю, что в свои 87-88 лет он не был таким бодрым и энергичным, каковым хотел (и умел) казаться, – возможно, силы его духа хватало ровно на пару часов, когда он был поэт, когда он был «на сцене», когда он был Василиск…

Он читал свои стихи – хорошие и разные – громким актерским голосом: декламировал их, придавая словам объем и вес. Ну а как иначе, если «Уверхаю лето! Крыло уверхаю!», если «Пойму – поиму – возьмите Душу»… И совсем другой пафос – в его «советских» виршах: там трубный глас и барабанный бой верного ленинца. И ведь здесь тоже – небо и земля…

Он охотно рассказывал о товарищах по поэтическому цеху, но любимой, была, конечно же, широко известная история о спасении Маяковского. Василиск, быстрый и ловкий юноша, успел сбить с ног негодяя, который уже занес бутылку шампанского над головой будто бы оскорбившего его поэта. Рассказывая эту историю, Василиск Гнедов весь преображался: он вновь и вновь испытывал яркие чувства и погружался в то время, когда все были живы и гениальны.

Моя память не сохранила подробности встречи у него дома, в конце улицы Ушакова. Скорее всего, просто пришли помочь одинокому старику (мы называли его Василием Ивановичем), который недавно потерял жену. Я почти не помню предметный мир его жилища, хотя обращаю на это внимание, – скорее всего, он был скромен и безлик: стол, диван, полка с книгами. В кухне у окна – белый кухонный стол, за которым мы сидели, а Василий Иванович (может ли такое быть?) стоял и читал нам свои стихи. Ему так важно, так нужно было видеть, что его слышат и понимают – в нашем восхищении он черпал силы для жизни.

А ведь ярчайшее свое творение – «Поэму конца» без единого слова – он создал, когда был немногим старше нас тогдашних. Какой, однако, точный привет сто лет назад передал мудрый будетлянин нам и нашей эпохе обесцененных и обезличенных слов».

А вот что пишет Надежда Глебова:

«Уважаемый Евгений! Я, действительно, неоднократно встречалась с Василиском Гнедовым в годы учебы в Херсоне, мы его однажды даже приглашали прочесть у нас на курсе своеобразную «лекцию» о футуризме. Лекции не получилось, но была занятная «самопрезентация» – Василиск до последних лет оставался верен себе, любил и умел эпатировать публику, обладал громовым голосом и железной хваткой. Выглядел немного бомжевато – старый плащ на украинскую вышиванку, какой-то обвисший берет, стоптанные туфли без шнурков. Имел такой вид запущенности при пафосе собственного превосходства. Читал (показывал) свою «Поэму конца» – я тогда поразилась, что Цветаева не первооткрыватель этого названия…

Мы общались в неформальной обстановке – что скрывать, все выпивали, много курили, «водили козу» по Суворовской в надежде продолжить общение в каком-нибудь новом злачном месте и т.д. Не буду вдаваться в подробности, такая жизнь была связана не с самим Василиском, это был стиль общения той продвинутой молодежи, которая знала гораздо больше о литературе и искусстве, чем преподавалось, издавалось и читалось… Меня раздражало в Василиске нежелание общаться ни на какую другую тему, кроме его самого и его творчества. Рассказывать о других футуристах – и эгофутуристах – он не желал, стихи собратьев по перу не ценил (или не помнил), интереса к творчеству молодых поэтов не питал. Мне были интересны другие его современники, о которых он вообще не желал говорить, как будто их не существовало. В его рассказах практически отсутствовало местоимение «МЫ». А для восторга его личностью и творчеством поводов было маловато.

Учитывая, что он умер в 1978 году, а общение наше проходило в 1975-1976, он уже был стар и болен, надо отметить, что он обладал мощной энергетикой, не потерял интереса к поэтическим опытам молодости, но и не стремился к новым. Я не слышала от него «последних» стихов, и не знаю, были ли они.

– Как именно он показывал «Поэму конца»?

– Два варианта: крестообразное движение вверх-вниз, направо-налево, либо только по горизонтали вправо-влево. В зависимости от настроения. Перед этим жестом он молчал несколько секунд.

– Он действительно был очень прокоммунистическим? Так любил Ленина?

– Не знаю, я такого не отметила для себя. Революция как способ мироощущения – это было».

Воспоминания Надежды Глебовой о «Поэме конца» очень важны. Оно подтверждает то, что у Гнедова было несколько вариантов ее исполнения, а не только описанный Пястом и ставший чуть ли не каноническим «крюк». А ведь по свидетельству Ивана Игнатьева, которое вошло в «Пресловье» к изданию книги «Смерть Искусству», «ему доводилось оголосивать неоднократно все свои поэмы. Последнюю же он читал ритмо-движением. Рука чертила линии: направо слева и наоборот (второю уничтожалась первая, как плюс и минус результатят минус)».

Очень показательно и то, что в рассказах Гнедова отсутствовало слово «МЫ». В отличие от «московской группы» кубофутуристов, «стоявших на глыбе слова “Мы”», «петербургская группа» эгофутуристов провозглашала главенство «эго», «я». «Эгоизм – индивидуализация, осознание, преклонение и восхваление “Я”», – так звучит второй пункт «Граматы Интуитивной Ассоциации Эгофутуризм».

Ну, а упоминаемая Ольгой Мартыновой история о спасении Гнедовым Маяковского подробно описана Гнедовым в письме к Никите Брыгину, приведенном ниже.

На эпизоде с Маяковским хочется остановиться подробнее.

Николай Иванович Харджиев в своих воспоминаниях о Гнедове, вошедших в книгу «От Маяковского до Крученых. Избранные работы о русском футуризме», писал: «В. Гнедов, вступивший в группу эгофутуристов, познакомился с Маяковским в ноябре 1912 года. Это был «допечатный» период обоих поэтов. Знакомство произошло случайно у поэта Николая Бурлюка. О своей первой встрече с Маяковским В. Гнедов упомянул в одном из писем ко мне: «Короткий визит, причины не помню. Маяковский лежал на железной койке. Поднялся, чтобы познакомиться, и лег. Его вопросы: рисую ли я, люблю ли стих?» В. Гнедов, присутствовавший на первом эстрадном выступлении девятнадцатилетнего Маяковского в «Бродячей собаке», сделал следующую запись: «Голос, твердый, большого диапазона, грудной, баритональный, покоряющий». Впоследствии В. Гнедов примкнул к группе Маяковского и участвовал в «Газете футуристов» (1918).

Стиховая система Маяковского оказала воздействие на поздние произведения Гнедова, оставшиеся неизданными. Сохранилась запись Гнедова о чтении актрисой стихов Маяковского и Хикмета. Запись эта ярко характеризует отношение Гнедова к поэзии Маяковского: «… Но любопытно. Когда переходит на Хикмета, то будто входишь в комнату без крыши. Просторно и чего-то не хватает – не хватает Маяковского».

Василий Иванович Гнедов, в 1913 году спасший Маяковского от смерти или от тяжелого ранения, умер недавно, в ноябре 1978 года, на 89-м году жизни. Посвящая эту заметку памяти талантливого поэта-авангардиста, не могу не отметить, что жизнь Василиска Гнедова была чрезвычайно нелегкой, но он не боялся стоять на самых опасных местах исторических событий. Он был человек героический».

Случай с Маяковским произошел в «Бродячей собаке» 30 ноября 1913 года, и вот как описывает его Харджиев:

«Петербургский артистический подвал «Бродячая собака» – «Художественное общество интимного театра» (1912–1915) пользовался огромной популярностью в литературной среде обеих столиц. Подвал «Бродячей собаки» посещали блестящие представители всех искусств (поэты, художники, музыканты, актеры). На небольшой эстраде читали стихи не только молодые поэты (акмеисты и футуристы), но и поэты старшего поколения.

Здесь состоялось первое эстрадное выступление Маяковского-поэта за месяц до его литературного дебюта в сб<орнике> «Пощечина общественному вкусу».

Участие в ночных сборищах «Бродячей собаки» случайных посетителей (снобов из «золотой молодежи») нередко заканчивалось пьяными скандалами и вмешательством полиции. Множество откликов в прессе вызвал инцидент на чествовании К. Бальмонта 8 ноября 1913 года. Один не вполне трезвый молодой человек (сын пушкиниста Морозова) нанес поэту оскорбление «действием».

<…> 30 ноября того же года, накануне первой постановки трагедии “Владимир Маяковский” в “Бродячей собаке” случилось еще более скандальное происшествие. На сей раз нападению подвергся Маяковский, которому угрожала смертельная опасность. По устному сообщению В. Гнедова, одному из случайных посетителей “Бродячей собаки” не понравились язвительные высказывания Маяковского о романе А. Вербицкой “Ключи счастья”, имевшем огромный успех у буржуазно-мещанской публики. Пьяный купчик пытался разбить поэту голову бутылкой, но был схвачен за руку сильной рукой поэта Василиска Гнедова. Через 55 лет В. Гнедов написал стихотворение на случай в “Бродячей собаке”. Привожу сохранившийся отрывок из этого стихотворения, датированного 6 августа 1968 года:

Аполлоном Бельведерским Маяковский не был,

Ни другим каким-то греческим красавцем,

Но пред ним дрожало греческое небо,

Не желавшее с Олимпом расставаться.

Когда-то в подвале “Бродячей собаки”

Маяковского спас я от смерти.

Внезапно подвергся он пьяной атаке,

Которую трудно сегодня измерить…

Зажатая в руку бутылка с шампанским

Мелькнула внезапно над его головой.

Чудо явилось единственным шансом,

Чтоб уцелеть под такой булавой.

Руку схватил я своею рукою

И смерть покорилась мне…»

И все же отношение Гнедова к Маяковскому было противоречивым. Владимир Пяст в своих «Встречах» вспоминает: «О Маяковском выражался Гнедов презрительно: «Не люблю Бенедиктовых…». Этим он хотел сказать, что в Маяковском чрезвычайно много прилизанного, чиновничьего, однообразия…». Безусловно, это нельзя воспринимать за чистую монету – Гнедов не мог не понимать масштаб дарования Маяковского. Позже, в начале 1970-х, при встрече в Одессе с Е.М. Голубовским он уже совершенно иначе отзывался о своих современниках: «Интересно, что отношение его к своим бывшим соратникам по поэтическому цеху было ко времени нашей встречи уже очень просоветским. Вот Маяковский – это да, а все остальные – это не наше. Я понимал, что человек уже научен своим горьким опытом, говорил то, что можно было говорить».

И, тем не менее, Гнедов Маяковского критиковал, иногда довольно резко. В письме, отосланном Н.И. Харджиеву 31 октября 1968 года, он писал: «Вокруг юбилея Маяковского – создали ажиотаж! Обвиняя всех и вся в его смерти! Так ли это?».

Еще один пример такой критики – приведенное ниже и публикуемое впервые письмо Гнедова к Никите Брыгину:

«270056 гор. Одесса

Улица Пионерская

24а кв. 7

Брыгину Н.А.

Г. Херсон 325026

проспект Ушакова 68 кв. 64

Гнедов В.И.

Милый Никитушка!

Прошу прощения. Ввиду болезни М.Н., у меня почти не было времени написать как следует. Это – беловик – черновик – только для тебя.

Что найдешь нужным можешь включить в твою статью.

Встретишь противоречие – дело твое. Мы коммунисты – помиримся или продолжим дискуссию. Дал перепечатать машинистке, она согласилась, назначила срок. Пришел получать, она напечатала полстраницы (прикладываю) – заболела и отказалась печатать.

Посылаю эту рукопись. Если разберешь и можно перепечатать пришли экземпляр.

1974 17/II В. Гнедов

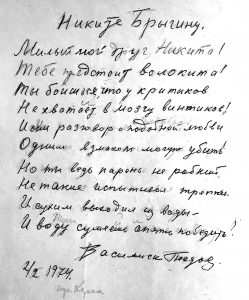

стихотворное послание директору Одесского литературного музея

Никите Брыгину, 1974. Фото из фондов ОЛМ

*****

Никите Брыгину

Милый мой друг Никита!

Тебе предстоит волокита!

Ты боишься, что у критиков

Не хватит в мозгу винтиков!

И они разговор о подобной любви

Одним взмахом могут убить

Но ты ведь парень не робкий

Не такие испытывал трепки.

И сухим выходил из воды

И воду сумеешь опять победить!

Василиск Гнедов

2/2 1974

гор. Херсон

– автор четверостишия (sic!) Василиск Гнедов, давний сотоварищ Маяковского по шумным поэтическим битвам…

Между кем и как происходили битвы?

Обнаружились две враждующие между собой группы поэтов-футуристов: петербургская и московская.

Первым ввел в обиход слово футуризм, прибавив к нему приставку впереди «эго» – Игорь Северянин. Он не скрывал, что оно взято из арсенала итальянских футуристов, введших в употребление свое (futurum – будущее) к возникшему там новому течению в литературе и живописи. Московские доказывали другое. Что они являются родоначальниками нового литературного течения, явления чисто русского, и отгородились от всякой иностранщины русским словом «будетляне». Хотя для всех было очевидно, что это не так. Исходить из славянофильских позиций долго не пришлось. Жизнь заставила московских футуристов, к которым принадлежал Маяковский, принять «титул» футуристов. Ни Маяковский, ни Д. Бурлюк не знали французского, но Бурлюк пытался и переводил Артюра Рембо перевирая, о чем в книге «Одноглазый стрелец» самый образованный из московских футуристов – поэт Бенедикт Лившиц говорит. (Недавно вышла книга его переводов французских поэтов «У ночного окна»).

Северянин, ученик Лохвицкой и Фофанова, обострил форму стиха о любви, но в то же время создавал особо изысканные ее виды, недоступные простому смертному, и хотел «популярить изыск» (проявления демократизма). Маяковский формально обрушивался на него за это, и одновременно любил его стихи (очевидно). Мне самому приходилось неоднократно замечать во время выступлений в Петербурге, когда за кулисами Маяковский беспрерывно скандировал стихи Северянина. Я начал печататься в «Петербургском глашатае» в 1913 году, издаваемом И.В. Игнатьевым, после уходя оттуда Северянина и моя первая напечатанная там вещь «Зигзаг прямой средьмирный», начинавшаяся словами: «Я – переносил страданья, приземистые не поймут тебя и ты получишь там награду где в них не нуждается никто и не дает их никто». Совершенно отчетливое атеистическое утверждение, отрицающее существование бога и всякой загробной жизни. Все стихотворение революционно и атеистично, хотя и в завуалированной форме, кончающееся возгласом: «Царю!», т.е. не царь в Петербурге царствует, а я. Верить в бога перестал я в тринадцать лет.

Федор Сологуб писал в своей статье, направленной против мещанства (журнал «Театр и искусство») – «Таких людей Василиск Гнедов называет приземистыми».

Моя другая вещь напечатанная тогда и особенно «Поэма конца» – вызвала огромное внимание прессы, начиная с К. Чуковского и многих, многих других. Чуковский в 1914 году писал – «дошло до той знаменитой поэмы знаменитого Василиска Гнедова, где нет ни одного слова…»

Атеистом я стал в тринадцать лет. Родился я в деревне. Родители верующие и деды и прадеды.

Учился я после окончания 2-х классного земского училища в четырехклассном в ст. Каменской. Молодой учитель нас, нескольких ребят, просветил, рассказав, что никакого бога нет и мы тут же стали неверующие. Это было в 1903 году.

Там же (ныне гор. Каменск Ростовской области) в 1905 году я был одним из организаторов ученической противоправительственной демонстрации, переросшей в общегородскую демонстрацию.

Последовали репрессии, которой я совершенно случайно избежал. Потом поступил в Ростовское средне-техническое училище и из последнего класса училища был исключен за вредное влияние на товарищей: состоял в подпольных революционных кружках, изучал «Капитал» Маркса, на эстрадах читал считавшиеся тогда революционными стихи «Белое покрывало» Петефи о венгерском графе: «Так могла солгать лишь мать, полна боязнью, чтоб сын не дрогнул перед казнью» и многое другое.

Это привело к тому (и не только это), что я стал интернационалистом. И когда в Петербург приехал итальянский поэт Маринетти и попросил меня с ним встретиться я не отказался и с ним встретился. Встречу мою организовали известная ленинградская артистка В.П. Веригина (ей Ал. Блок посвятил стихи) и жена А. Блока. (Веригина и сейчас жива и находится в Ленинграде, хотя ей уже больше девяноста лет). И вот получился казус. Московские футуристы бойкотировали Маринетти, по «весьма важным соображениям»: 1) во-первых, доказать недоказуемое, что «футуризм» изобрели они; 2) во-вторых, потому, что Маринетти «отрицает бога» (об этом можно прочесть в книге «Идейные противоречия в живописи конца XIX, начала XX века» А.Ф. Дьяконицина, изд. в Перми; 3) в-третьих, из славянофильских ура-патриотических соображений («Помни иностранец куда ты приехал?» – из листовки, выпущенной Московской группой).

Говорю я это, чтобы не сложилось превратное представление, что я в Октябре «перешел на сторону большевиков».

Началась война 1914 года – я сразу был мобилизован как ратник ополчения (не шел добровольцем), как хотел это сделать Маяковский.

Маяковский моложе меня на четыре с лишним года.

Я всю войну провел на фронте рядовым телефонистом и надсмотрщиком (монтером). В конце войны был направлен в Чугуевское военное училище (четырехмесячный срок (октябрь 1916 – февраль 1917). Произведен в прапорщики (так как учился в Ср. тех. и имел соотв. образование. Генерал и начальник училища очень мило нам объяснял, что их не интересуют наши политические убеждения (до этого дошло в конце войны правительство) («нужно было пушечное мясо»). Я выбрал себе Москву – 192 полк. Так у меня были в Москве друзья – Николай Рославец композитор, положивший на музыку в 1914 году мое стихотворение «Кук», и Сергей Бобров, еще в 1914 году печатавший мои стихи в своем издательстве (вместе с Асеевым, Пастернаком и др.). Я сразу принял активное участие в февральской революции. Был начальником караулов Кремля на второй день свержения царя, солдаты избрали меня командиром 12 роты. После приезда Ленина в Петербург, на общегородском офицерском собрании я выступил с лозунгом «Долой войну! Да здравствует Интернационал». На меня ринулись разъяренные офицеры с шашками и я избежал их расправы лишь благодаря генералу Брусилову, сидевшему в президиуме и остановившему их словами: «Господа! Господа! Что вы делаете! Молодой человек заблуждается!» И они меня оставили.

После этого весь наш полк отправили в Минск согласно распоряжению Керенского об июньском наступлении. Солдат своей роты я просил написать на нашем ротном красном знамени: «Долой войну! Да здравствует Интернационал!»

Как только прибыли в Минск, знамя сразу отобрали, а меня по распоряжению начальника гарнизона в 24 часа выслали с фронта в тыл, в Москву – где меня солдаты опять выбрали командиром и я с ними принимал участие в Октябре у Никитских ворот. К этому еще могу добавить, что до моего приезда в Петербург, когда я прочитал биографию Артюра Рембо, участвовавшего на баррикадах Парижской Коммуны, моей мечтой было самому участвовать на баррикадах Русской Коммуны. Так коротко о моем «переходе на сторону большевиков».

Все бывшие в живых петербургские футуристы также перешли на сторону народа в февральскую, а потом Октябрьскую революцию. Такие, как замечательный человек, художник Н.И. Кульбин, который был связан и с петербургскими, и с московскими, профессор Военно-Медицинской академии, залы которой и сейчас украшают его картины. К. Олимпов, который вместе со мной печатался, и такие как мой друг В. Шкловский и другие.

Еще несколько слов о петербургском периоде. «С Маяковским он познакомился еще в 1913 году…, «горячо полюбил» – я его так же любил как он меня. У нас были товарищеские отношения, говорили мы друг другу «вы», как и большинство поэтов. Ни я его, ни он моей биографии не знали. Я из петербургской группы был самый активный оппонент на эстраде. Делал замечания с места и Д. Бурлюку, когда он допускал ошибки, и другим. Повсюду выступал с чтением своих стихов. Очень нуждался. Негде было ночевать. Просиживал на одном диване с Осипом Мандельштамом и Анной Ахматовой всю ночь до утра в артистическом кафе «Бродячая собака» принадлежавшем «Обществу интимных театров Петербурга». Один раз мы сидели вдвоем с Маяковским недалеко от эстрады за столиком и разговаривали о романе Вербицкой «Ключи счастья». Маяковский хорошо знал эту повесть и стал ее пародировать, грассируя особенно слащавые места этой сугубо мещанской дребедени. У него это получалось великолепно. В темном углу за спиной Маяковского стоял основательно выпивший купеческий сынок; поклонник Вербицкой, который не смог перенести издевательства над своим кумиром. В один миг обогнув стол он очутился против Маяковского и нераспечатанной бутылкой шампанского, держа двумя руками за горло бутылки, подняв над собой, направил со всего размаха на голову Маяковского. В последние мгновения я, инстинктивно взметнув свои руки вверх, успел над самой головой схватить бутылку. Так я спас Маяковского от верной смерти. А после февральской революции, когда Маяковский приехал в Москву и мы с ним 26 марта выступали на первом «вечере революционного искусства» в театре «Эрмитаж» – устроенном В. Каменским (см. его книгу «Путь энтузиаста»), – за кулисами Маяковский подошел ко мне и сказал: «А я твою телеграмму получил». На мой вопрос: «Где?» он ответил: «В кабинете Керенского». После февральской революции, когда Керенский вошел в правительство, я послал ему телеграмму с требованием «поставить на всех площадях Российской империи памятники Стеньке Разину и Емельяну Пугачеву» и подписался от имени русских футуристов я и композитор Рославец. Маяковский с солдатами своей автомобильной роты был в кабинете Керенского и там ее видел. Тут мы друг друга поняли, что мы оба за революцию и он первым сказал мне «ты».

Теперь об «Облаке в штанах».

В 1914 году на 3-й день объявления войны я был мобилизован и в Петербург уже не возвращался. Из Петербурга уехал в Ялту (об этом можно прочесть в книге Бенедикта Лившица «Одноглазый стрелец») (sic!), из Ялты выехал в Полтавскую область на дачу к Н.А. Рославцу и из Золотоноши Полт. губ. в 420 полтавскую дружину и отправлен на фронт, где был до октября 1916 года. Об этом с прискорбием писал в своем письме В. Хлебников, о том, что его никто не понимает и отмечал, что Василиск Гнедов на фронте. Г. Якулова (художника) тоже нет (напечатано в сборнике под редакцией Харджиева). Вернулся я с фронта в Москву накануне февральской революции (впереди уже об этом писал), а после Октября зашел в «Кафе поэтов» в Настасьинском переулке, где меня Давид Бурлюк громогласно приветствовал словами: «Приветствуем генералиссимуса русского футуризма Василиска Гнедова», а Маяковский, которого я познакомил с моим другом О.В. Пилацкой, славной большевичкой, профессиональным революционером, тут же ей учтиво преподнес книгу «Облако в штанах» со своим автографом. Это было в 1918 году.

Я конечно сразу обратил внимание на строки «Я над всем, что сделано, ставлю “nihil”» – это явное отражение моей «Поэмы конца», написанной на 3 года раньше и напечатанной в 1913 году, получившей широкий отклик в печати.

Само название «Облако в штанах» не весьма удачное. Оно вызывает совсем не те реакции, которые вложил в них автор и Мария не увидела в штанах, что надо, и сразу правильно решила с этими штанами не связываться. Назвать это «образом всепоглощающей любви» (в мировой поэзии уникальной) и проч. и проч. я с этим не согласен. В Древней Греции сколько угодно, а во Франции у Маркиза де Сад – этих образов уйма.

«Тело твое просто прошу».

«Мария – дай!»

«Не бойся –

что у меня на шее воловьей

потноживотные женщины мокрой горою сидят».

«Я площадной

Сутенер и карточный шулер!»

Из арсенала французских поэтов Вийона, Бодлера.

Если взять книгу «Половой вопрос» Фореля – то там можно найти очень много сходных половых ситуаций, при условии отказа – «дай».

В «Облаке в штанах» упоминается «Заратустра». В тот период книга «Так говорил Заратустра» была в ходу. Почти вся тогдашняя литература пропитана была философией Ницше. Видны следы этого влияния и в «Облаке в штанах», а также ряде других произведений. Сначала образ Марии воспринимается как обобщенный образ богоматери и вся дальнейшая расправа с Иисусом и прочими. Хотя и весьма противоречивая расправа. В одном месте «бог» авторитет, в другом ничто. И весь сыр-бор загорелся из-за того, что указанная Мария «не дала своего тела».

Никакого классового подхода нигде не заметно.

студенты

проститутки все смешано.

подрядчики.

Единственное хорошее «Надо не слушать, а рвать их

пятно – это Д. Бурлюк, присосавшихся бесплатным приложением

сказавший «Хорошо». к каждой двухспальной кровати».

А среди студентов было немало таких как Маяковский.

Все обще».

Христос никуда не годится и правильно!

А почему же «шестнадцатый год».

«в терновом венке Революций».

Традиционный образ.

Если нельзя «спрятать в мягкое, в женское» пропади все пропадом.

Предсказывали и другие поэты Революцию – но все они, несмотря на уверенность что только они видят это, а никто другой не видит – ошибались. Лучше их видел Ленин и его партия и готовились к ней и она, как предсказал Ленин, была победоносной, а не в «терновом венке». Сказать «в терновом венце» все равно, что сказать, что она будет повторением революции 1905 года.

Предсказывать было нетрудно после измены Мясоедова и царицы и ее всепоглощающей любви к Распутину. Это было у всех на устах.

Некоторые отдельные строфы взятые сами по себе, отвечают поэтическому стандарту футуриста Маяковского, выросшего на почве 1914–15-х годов, когда она была написана.

А Уо(л)т Уитман видел все – глубже и дальше. «Исчезнут границы между царствами» и т.д. Образ этот и повторяет «Облако» – являющееся последствием и повторением Уитмана. А «Облако» весьма не устойчиво, может вмиг испариться, а нужен был мужчина, а не его штаны, в которые вдруг попал конденсированный пар в виде облака. Пусть лучше –

«Вся земля поляжет женщиной,

Заерзает мясами хотя отдаться»

(образ повторяющий бесстыдную живопись Д. Бурлюка с безобразными женскими задами).

Как это называется – «всепоглощающая любовь»? Или, может, как иначе?

К кому и к чему относится –

«Идите, голодненькие,

Потненькие,

Покорненькие,

Закисшие в блохастом грязненьке?» (подражание Евангелию)

Мы знали и других, таких, как Чайковский, проживших без любви, и о причинах этого мы скромно умалчиваем и которые теперь известны всем.

Последующая стадия «Про это» тоже не дает полного ответа на вопрос. Хотя Эльза Триоле и опоздала на свидание к Маяковскому, и он, вымотан, зол, метал и терзал, но на выручку Триоле пришла в которой он и нашел прибежище любви – «всепоглощающей». Так ее характеризует Юрий Олеша – которого я уважаю и ценю – хотя лично с ним не знаком, а знаком с его женой – познакомился с нею у Шкловского. Жена Олеши – сестра жены Шкловского. В недавней передаче – Юрий Олеша – высказался правильно: «Писатель должен жить и писать так, чтобы служить примером молодежи». Олеша так и жил, а Маяковский нет.

Некоторые сейчас рассматривают шумиху вокруг имени «Маши Денисовой» как подрыв «престижа» Лили Брик. (тоже судя по письмам М. – «всепоглощающей») и наконец последняя все-«поглощающая» приведшая Маяковского к гибели. Правда сравнивать Маяковского и Чайковского – которых по утверждениям многих – женщины не любили, не следует. По утверждению некоторых обозревателей, у Маяковского, во время пребывания в Америке как будто на свет появился ребенок, чего нельзя сказать о Чайковском по известным причинам.

Учитывая случай в «Бродячей собаке» (описанный мною) и все последующие в «любвях» до последних дней трагической гибели, в период 75-летия Маяковского я написал стихотворение о том, что я его когда-то спас, а во время его самоубийства не смог спасти, так как я был в это время в Крыму.

«Даже Зевсу изменяла Гера» является четверостишием этого стихотворения и направлено против всех кривотолков. Так это бывало давно, в мифах Греции. Не знаю не поэтому ли я превращен в древнего Гнедова. Конечно, лестно быть одновременно и древним, и самым современным. Это редко кому удавалось.

После всего сказанного едва ли можно ставить вопрос о том, соответствует ли это идеям, заложенным в романе Чернышевского «Что делать?» Нисколько. И глава поэтому о Ленине и Валентинове совершенно не оправдана.

Ленин значение «Что делать» понимал правильно и его понимание является для нас всех поучительным, чего никак нельзя сказать о Маяковском до Октября. Только потому что он читал этот роман, и ставить на одну и ту же высоту Ленина, Чернышевского и Маяковского не следует. Читали многие этот роман, попадали даже в тюрьму иногда, а потом уходили от революции и т.д. По словам Б. Лифшица (воспоминаний), хотя Маяковский и говорил, что он принимал участие в подполье, но потом старался об этом забыть. Добровольцем хотел идти на фронт, писал военные стихи и проч. Любовь его нисколько не соответствовала идеалам отношений между мужчиной и женщиной. Я разбирал вкратце – в основном идеологическую часть поэмы, не касаясь форм стиха и т.д. Некоторые места отдельно взятые: о Бисмарке, о Галифе, о боге, и прочее, написаны хорошо, на уровне пожалуй поэтов Французской революции и Парижской коммуны, но «любовь» такая как я писал, заслоняет все. Развернулся Маяковский как Маяковский в плакатах, лозунгах, «Ленине» и других и я и мой друг О.В. Пилацкая это ценили и считали Маяковского своим «товарищем», несмотря на то, что формально он так и не вступил в партию.

Что делать? Бывает такое.

Так как в поэме фамилия Марии не написана, образ обобщенный собирательный, Денисова не могла возбудить дело о вызывающем поведении в прессе Маяковского, порочащем репутацию порядочной женщины.

Я бы, конечно, как первый народный судья в СССР, избранный в Москве после издания декрета, в этом деле помог бы вынести соответствующее решение.

Еще одно замечание:

«Да знаешь ли ты, что натворил?» и так далее. Не помню, что я что-либо подобное говорил.

Ты, милый Никитушка, большой выдумщик! Ты бы сам мог вполне сочинить «Новое что делать».

Свое мнение я еще не вполне высказал. Самоубийц я вообще, как и наша партия, не одобряю. Если человек уходит из борьбы таким способом в Советское время, то надо это обезвредить и чтобы уничтожить возможность подражания (а такие случаи наблюдают, и освещаются в прессе). Подражая Есенину, многие кончали самоубийством. К тому же ведет подражание Маяковскому. Есенина я тоже лично знал. Имажинизм возник под моим влиянием. Об образных рифмах я писал еще в 1914 году. Только они образ заменили французским словом (имажине). В своих стихах Есенин применял предложенные мной рифмы.

Маяковский:

«Все чаще думаю –

Не поставить ли лучше

Точку пули в своем конце.

Сегодня я, на всякий случай,

Даю прощальный концерт».

Из пролога «Флейты-позвоночника»,

написано тогда как «Облако».

1915 год.

Он немножко позже смог это осуществить.

Не – «всепоглощающая любовь», а сплошная патология.

А у меня было в 1914 году написано и напечатано в Московском сборнике Сергея Боброва другое о революции, рисующее непрерывность революционного процесса и временные остановки, и изображающее побег арестованного революционера, убегающего из-под колес, и выстрелы конвоя в упряжку убегающего в поле:

«Не зная устали

Лишь зная стали

Грибы рогатины в зубах взростали

Ржавели палубы

Гора коты в ногах

И бор развесисто

Упрямо в поле

……………….

Сколько на нос полагается дроби

Выкушай смерти и сердце попробуй

Швах! швах! Ударились о небо тучи».

Я о смерти не думал и «Смерть искусству» – направлена против смерти. Александр Бенуа писал в газете «Речь» за 1914 год – гибнет вся культура, а не только искусство, как об этом красноречиво говорит книга господина Гнедова.

Хочу сказать несколько слов в защиту Игоря Северянина. Я бывал у него на квартире, которая состояла из одной крошечной комнатки и кухни. Жил он с матерью, получавшей скромную пенсию после смерти мужа. Был учеником поэта Фофанова, выходца из бедноты. Северянин легко владел стихом, прекрасно умел изображать природу и воспевание любви довел до совершенства (воспевал то и так как ему позволяло воображение, рисуя ее, как будто он обладал несметными богатствами и сердце его не успевало справляться и вмещать все прелести любви – выступления его производили фурор). Маяковский знал его стихи, любил их и всегда их читал. Об этом есть много печатных подтверждений. А в «Облаке» его облаял – «как вы смеете чирикать»… А стремился с ним выступать… Северянин принял революцию восторженно, написал много революционных стихотворений, которые читал в Петрограде во дворце графини Паниной. Об этом он мне рассказывал за кулисами зала Политехнического музея и несколько стихотворений прочел мне. Я предложил ему прочесть эти стихи перед публикой. Он мне сказал, что за эти стихи в зале Паниной его освистали и он побоялся их читать в Москве и не читал. Он поехал на Рижское взморье и когда в Эстонии образовалось буржуазное правительство…

И незадолго до своей смерти написал стихи о советской власти, собирался приехать в Советский Союз, но не успел – умер.

Стихи его жизнерадостные только могут укрепить любовь к жизни.

Моя «Поэма Начала» – тоже «Поэма о любви». Напечатана в 1913 году. На эстраде в «Кафе поэтов» в Настасьинском переулке и на других эстрадах поэму читала актриса Бучинская Елена с большим успехом (Бучинская – дочь Тэффи).

Рекомендую читать всем «Поэму Начала» и вы никогда из-за любви не кончите жизнь самоубийством. Долой самоубийство!!!

В. Гнедов».

К письму приложено стихотворение, публикуемое ниже – также в полном варианте

впервые:

Я сверх, сверх!!!

(ироническое)

Я не хочу быть низким,

А только лишь высоким.

Не пить проклятый виски,

Одни из фруктов соки!

Чтоб был от всех я выше,

Глазами видел дальше,

Откуда мир нам вышел,

И что случится даже!

Мне будут поклоняться,

А я гордиться буду.

И днем часов в двенадцать,

Пошлю поклоны люду!

Пусть знают – благодетель

Свой люд не забывая

Как солнце ликом светел,

Ему приятна слава!

Дворцы его просторны –

Любовь шагает смело.

Запрет в них посторонним

В штыках написан мелом.

Великий я, Великий

Величием кошмарным!

Неизмеримо лыком,

Ни пением комарным!

Я стану на котурны

Повыше Заратустры!

Всем станет сразу дурно.

Я парень очень шустрый!

Стремленье переплюнуть

Заложено в натуре!

Накопленные слюни

Бросаю в морду дуре!

Василиск Гнедов до самого конца оставался эгофутуристом. Этим он и прекрасен.