Опубликовано в журнале Зеркало, номер 47, 2016

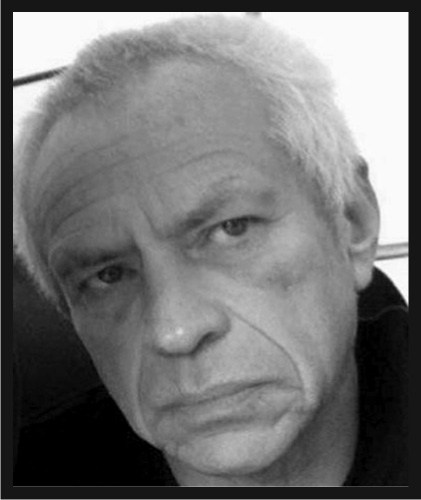

Мы росли с Игорем Чацкиным, с Чацей − как его называли все и всегда − в соседних подъездах на Пушкинской угол Кирова в Одессе, учились в одном классе, дружили с детства. Как-то поссорившись, в злой запальчивости побились об заклад, что я никогда не стану геологом, как мечталось мне, а он − океанологом, как мечталось ему. Меня влекла Земля, его − Океан. Платить никому не пришлось, выиграли или проиграли, это уж как сказать, мы оба, поскольку в один и тот же день вступили в «современное искусство». (Принимающим, естественно, был Сережа Ануфриев). В нашей авангардистской компании Чаца сразу позиционировал себя именно как поэт. И действительно, мне кажется, что всю жизнь его визуальные объекты, картины, перформансы были, скорее, дополнениями, застывшими фрагментами его поэзии. Он очень быстро нашел свою поэтическую форму − небольшие, в несколько фраз стихотворения, визуально удлиненные разбивкой по одному-два слова, а то и слога, на строчку. В них чувствовалась дистанция одному ему свойственного проговаривания − казалось бы, легкого, непритязательного, и в то же время отчаянно гордого, замкнутого, саркастического. Даже по отношению к самому себе. Ох, этот знаменитый Чацин сарказм. Многие его стихотворения были для нас чуть ли не хитами, но при этом он писал сравнительно немного. Каждое стихотворение, казалось, росло в нем медленно, как комнатный кактус, выращиванием которых он тогда увлекался. Специалистом по глубоководным рыбам, как мечталось в детстве, не стал, сам превратился в глубоководную рыбу языка. Зато этот мир маленькой, светлой, непритязательной, домашней природы всегда был где-то рядом с ним − цветущие кактусы, аквариумные рыбки, птички. Я помню по фотографии − даже в крошечной комнатке в Натании, когда он был вынужден жить вместе с матерью, у него были клетки с птицами.

Последние годы, особенно последние месяцы жизни, наоборот, он писал очень много. Зачастую выкладывал на фэйсбук по несколько стихотворений в день. Так уж повелось, и, наверное, это справедливо, что мы приписываем поэтам некое знание отпущенного им срока. Казалось, он должен был проговорить еще раз, на своем внутреннем голосе, все слышанное им за жизнь. Все эти словечки, тупые восклицания, междометия на русском, украинском, иврите, обрывки песенок и анекдотов, вся языковая шелуха мира будто наконец объединилась с его собственными жизненными мытарствами в какой-то легкой, освобождающей ритурнели. Там мелькали лозунги из его же собственных старых работ, обрывки старых стихов, и это наслаивалось друг на друга в странных, почти эротических констелляциях, скрепленных и тут же разомкнутых повторами, скобками, многоточиями, звездочками примечаний.

В одном из своих ранних и, пожалуй, самом известном стихотворении Чаца писал:

в море

в количестве волн

я возникаю

но мой дом…

он занят врагом

им окружен

Участь врагов

И моя незавидны.

Он так и не обрел своего дома − ни в Одессе, ни в Москве, ни в Израиле. Остался одиноким строителем, с саркастической усмешкой складывающим хрупкие, незавидной участи пагоды из скобок и ворочающихся, щебечущих слов. Подчиняясь, как всякий поэт, сообщению о говорении на языках иных, оно же приговор к странствию уходу. Этот невнятный и необсуждаемый приказ, которому, пусть даже боясь, стесняясь и презирая самих себя, мы не способны не следовать. Об этом, наверное, он и сказал в своем последнем, написанном за два дня до смерти, стихотворении:

не завидую

заводить

где нибудь

чтобы не умирало

чем бы оно не

пахло

где бы оно не

лежало

пришло

сообщение из

рая и от

раи

первое на амхарском

второе

(плюс/минус бесконечность) и

то

ну..у..

я просто стесняюсь