Заметки о визуальной поэзии

Опубликовано в журнале Зеркало, номер 43, 2014

ОТ АВТОРА

Со смешанными чувствами я отдал в «Зеркало» этот свой старый текст. Он был напечатан (на машинке) тиражом 5 (пять) экземпляров в самиздатском журнале МДП (что, кажется, расшифровывалось как «Маниакально-Депрессивный Психоз» в номере, посвященном визуальной поэзии. Издавала этот журнал Аня Альчук, которая и попросила меня написать туда что-нибудь про благородные и давние истоки визуальной поэзии. Вышел журнал в 1988 году – т.е. более четверти века назад. Уже много лет я не видел свой экземпляр, погребенный в коробках архива в Нью-Йорке, и, соответственно, о тексте этом не вспоминал. Мне его показал поэт Игорь Левшин, который принес этот раритет на вечер, посвященный визуальной поэзии, куда он меня пригласил. Я полистал свой опус и удивился – откуда я знал столько всяких странных текстов – как древних латинских и японских, так и авангардных – там- и самиздатских. Времена-то были доинтернетные. Также они были и докомпьютерные – и поэтому публикация была без всяких иллюстраций. Сейчас я решил, что картинки помогут читателю лучше понять, о чем я говорю – и согласиться или не согласиться со мной.

Не все (и даже не большая часть) из упоминаемых мною поэтов и художников, работавших в 1970–80-е, сейчас видятся новаторами, вошедшими в более-менее сложившийся ныне авангардный канон тех лет. Тогда (и особенно при недостатке информации в тогдашней Москве) это было еще непонятно. К тому же я никого особо не хвалю, а иногда комментирую довольно иронически. Собственно, мне были важны не конкретные имена, а примеры разных визуальных текстов для общих рассуждений о природе визуальности и причинах ее постоянного появления на обочине поэтических текстов. Соответственно, кое-что я сократил, но в оставшемся ничего не изменил, кроме очевидных опечаток. Короткие комментарии и кой-какие библиографические сноски я добавил в подстрочных примечаниях.

И еще. Оказалось, что за четверть века ушла из жизни большая часть персонажей, о которых я писал и с которыми был знаком – Анна Альчук, Вилен Барский, Ры Никонова, Всеволод Некрасов, Дмитрий Александрович Пригов, Генрих Сапгир, Исии Ютака, Пьер Гарнье… Удивительно! Вероятно, лишь немногие из них и совсем мало из их текстов будут упоминаться в сборниках или ученых трудах еще через четверть века. Так пусть они останутся здесь – и в этом я вижу одно из оснований для публикации этого почти архивного материала. Впрочем, надеюсь, что теоретические рассуждения последней части эссе интереса не потеряли. Если у меня будет еще четверть века, я, бог даст, постараюсь их развить.

Июнь 2014

Визуальная поэзия – жанр, активно разрабатываемый многими деятелями литературного авангарда (точнее, как «старыми мастерами» XX века, так и поэтами поставангарда), есть явление, выходящее далеко за рамки словесного искусства, да и искусства вообще. Если уж называть визуально выразительные словесные тексты «искусством», то, пожалуй, уместно будет вспомнить греческое слово τέχνη, каковое возвращает нас к «искусности», «сделанности» от «спонтанных порывов поэтического гения» нового времени. Визуальная поэзия меньше, чем «искусство», потому что нередко стихи, подходящие под определение жанра, довольно неуклюжи или чересчур «сделанны». Часто программная заданность затмевает непосредственность и легкость выражения поэтического чувства. И в то же время визуальная поэзия больше, чем «искусство», ибо ее тексты интересны не столько своими поэтическими достоинствами (весьма существенными в иных случаях), а тем, что, выходя за пределы чистой словесности и приобретая элементы образной природы изобразительного искусства, эти «фигурные песни» (если перевести латинское обозначение интересующих нас стихов – carmina figuratа) проливают дополнительный свет на характер художественного знака, на соотношение образа и смысла в своей культурной традиции.

В основу статьи положены малоизученные (а в том, что касается японского материала неизученные вовсе) факты из маргинальной по отношению к «большой» поэзии области художественного творчества. Тексты произведений, создававшихся в русле визуальной поэзии, в разных странах и в разные эпохи, носили, что естественно, разные местные названия. Кроме того, достаточно по-разному в разных традициях использовались приемы визуальной выразительности. Поэтому, чтобы дать общее определение жанру, придется обойтись довольно общей формулой – под визуальной поэзией мы будем в дальнейшем понимать графические тексты, составленные из письменных знаков, которые служат средством фиксации поэтической речи и вместе с тем организованы в пространстве таким образом, что представляют собой некое иконическое изображение. То есть способ организации словесного материала при записи призван передавать наглядный образ того, о чем этими словами говорится. Объединение в одном произведении словесного (поэтического) текста и текста изобразительного характерно практически для всех развитых в семиотическом плане традиций. Предварительно и предвосхищая дальнейшие выводы можно заметить здесь, что появление таких текстов знаменовало собой смутно (а в том, что касается Дальнего Востока вполне эксплицитно) ощущавшуюся идею о сущностной неполноте выразительных возможностей отдельно взятых искусств – будь то словесного или живописного. В каждом искусстве находили свои преимущества или изъяны, чему свидетельства разного рода «Споры Живописца с Поэтом» и тому подобные апологетико-критические сочинения. Вместе с тем весьма древним было и осознание того, что поэзия и живопись исходят из одного корня, и что в силу единой родственной натуры эти два искусства являются разными манифестациями единой образной символической сущности.

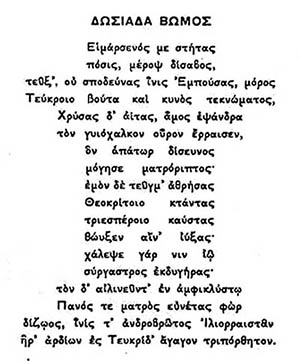

Общий обзор опытов визуальной поэзии в разных традициях позволяет заключить, что особенно популярны такие тексты бывают в поздние периоды развития большой культурно-исторической эпохи. В это время традиционные способы создания художественных текстов в значительной степени перестают эффективно работать на порождение произведений с большой суггестивной силой. Визуальная поэзия является детищем переломных, нестабильных, изощренных эпох – эллинизма, барокко, авангарда ХХ века. Из эллинистических поэтов стихи в виде крыльев или двойных топоров-лабрисов писал Симмий Родосский (ок. 325 до н.э.) – это были первые из дошедших до нас опыты. За ним последовал Феокрит со стихотворением в виде свирели (или фистулы) – ок. 300 до н.э., Досиад с алтарем и др.

Досиад. Стихотворение в виде алтаря

Простейшим видом текстов-картинок можно считать изобразительные буквицы. В качестве примеров можно привести начальные страницы в раннесредневековых иллюминированных рукописях, где каждая буквица вырастала в монументально-фигуративную декоративную композицию. Например, в Линдисфарнском Евангелии, выполненном англосаксонским монахом, епископом Линдисфарнского монастыря, Эдфритом между 698 и 715, начальные слова Евангелия от Матфея и, соответственно, Нового Завета, Liber Generationis (в русском переводе «Родословие»), занимают собой всю большую страницу, фантастически переплетаясь и перетекая друг в друга подобно живой и растущей лигатуре. В ирландских иллюминированных рукописях тело заглавных букв обычно состоит из декоративно трактованных завитков-веточек с маленькими листьями, а кончаются линии букв нередко головками различных зверей. Впоследствии такого рода буквицы стали популярны в разных странах христианского мира, вплоть до Балкан и России.

Линдисфарнское Евангелие

Лондон, Британская Библиотека. Cotton MS Nero D.IV. Folio 27r.

Буквы-картины не являются в строгом смысле визуальной поэзией, но они чрезвычайно показательно выражают генеральную идею, лежащую в основе стихотворений-картин – свести обилие слов, т.е. рассказ и последовательность, к единому наглядно-выразительному образу. Раннесредневековые инициалы, в которых сплетены разнообразные орнаментальные или иконические злементы, знаменуют возвращение буквы в иероглиф – в «священноваятельный» образ слова или, поскольку иероглиф больше, чем слово, в образ идеи. Пожалуй, можно сказать, что буквицы дороманских (каролингских и более ранних) рукописей своей пластической формой указуют на то состояние природы (Четвертую натуру, по Эриугене)[1], когда все возвратится в Бога, когда небо и земля (т.е. вся совокупность вещественного бытия) «прейдут» по словам Евангелия (Мф. 22:35) в непреходящие и неизреченные слова, каковые апостол Павел слышал в раю (2 Кор. 3:4). Воплощение Слова (в букве) одновременно оказывается сублимацией твари, абстрактной бестелесностью фигуративных мотивов и их растворением в сплетениях декоративной линеарности в формальном отношении близкородственной знаменитой ирландской плетенке.

В средневековых рукописях встречаются и другие случаи фигуративного обыгрывания инициалов, в которых лаконические ассоциации буквенного знака сочетаются с его анаграмматическим прочтением. Например, инициал Te igitur [2] в «Сакраментарии Дрогона» IX века в Парижской Национальной Библиотеке написан следующим образом. Между буквами GITVR и EI воздвигнут большой крест с невысоким верхним ответвлением – он-то и репрезентирует букву Т, которая должна читаться первой. Порядок чтения букв – нелинейный.

Te igitur

Мастер сакраментария Дрого

21 x 18 см. Пергамент. Париж. Национальная библиотека.

Такое прочтение буквенно-изобразительной графемы в свернутом виде воспроизводит тип раннесредневековых латинских стихов, входящих в корпус визуальной поэзии – versi cancellata(букв, «решетчатые стихи»). Орнаментальные решетки в этих латинских стихах образованы переплетениями букв, которые читаются не только слева направо построчно, т.е. как обычно, но также в разных сочетаниях, образуя цепочки знаков различной конфигурации. Простейшим случаем такого рода стихотворений, т.е. текста с нелинейной структурой построения, являются акростихи. Они были широко распространены, видимо, во всех поэтических традициях, по крайней мере, в латинской, новоевропейской, китайской, японской и др. Более сложным видом анаграмматической поэзии являются собственно versus cancellati позднелатинских и каролингских поэтов, среди которых следует назвать такие имена, как Оптатиан Порфирий, Венанций Фортунат, Бонифаций, Алкуин, Валафрид Страбон, Рабан Мавр, Иосиф Скотт и др. Промежуточной формой между разработанной формой стихотворной плетенки и простого акростиха является послание Валафрида Страбона королю Лотарю, в котором начальные и конечные буквы каждой строки образуют фразу-посвящение: «Rex venerande meos versus adverte libente» («К королю достопочтимому свой стих обращаю охотно»)[3]. В анонимной «Carmina Sangallensia» весь прямоугольник стихотворных строк сплошь заткан диагоналями, напоминающими андреевский крест, анаграмматическими линиями.

Такое виртуозное «плетение словес» ничем уже практически не отличалось от собственно «картин» в стихотворении, т. е. фигуративных изображений, составленных с помощью контурного расположения литер, образующих второй внутренний текст, сокрытый внутри внешнего. Из средневековой латинской поэзии наиболее известны виртуозные carmina figurata Рабана Мавра (780–856). Однако его менее известный предшественник, Оптатиан Порфирий (1 пол. 4 в.) был ничуть не менее изощрен в искусстве анаграмматического версификаторства. В стихотворении XIX, в котором в начале поминается император Константин, «слава мира», он цепочками букв рисует корабль-трирему (символически репрезентирующий христианскую церковь) с веслами, якорем и надстройкой. Мачтой и парусом кораблю служит вздымающаяся над ним монограмма Христа, которая сложена из записанных латинскими буквами греческих слов, в совокупности являющих собою двустишие. Над палубой корабля выделяются три крупные буквы VOT, составленные из букв, означающих при правильном прочтении фразу «Roma felix floret sempe votis tuis» («Счастливый Рим, да присно процветает в твоих моленьях»). Само же слово VOT, расположенное непосредственно под монограммой (греческой) Христа, должно означать, по всей видимости, «приношение по обету».

Буквы, из которых сложен контур корабля, образуют следующее стихотворение внутри внешнего, большого, стихотворения:

Плаватель днесь всем пренебрег, резво вперед устремился.

Скорбный днесь всем пренебрег, резво вперед устремился.

Всеми пренебрегает собранными трофеями.

Презирая зло своим оценивающим умом, вперед устремился.

Веря в добрый Рим, он пренебрегает бурями.

Счастливый Рим да присно процветает в твоих моленьях.

Еще более поразительное, нежели хитроумное вплетение одного текста в другой, явление представляет собой инкорпорирование иноязычного, греческого в данном случае, дистиха в латинское стихотворение. Этот versus intexti читается следующим образом:

Должно считать тебя подготовленным, о корабль,

К разъяренным ветрам твоей доблестью.

Трудно представить, сколь долго и трудоемко было составлять такого рода тексты. Следует заметить, что сопоставимых по уровню технической сложности с этими «фигурными песнями» текстов последующая традиция западного версификаторства не знала. Как правило, все изощрения в области формы авангардных поэтов не требуют столь многосложных построений, основанных на подчас механической буквенно-словесной комбинаторике. Бледным соответствием данному типу визуальной поэзии могут служить мезостихи Джона Кейджа, «кресты» Н. Гумилева и ряда других поэтов XX века. Не знаю, приходило ли уже нынешним поэтам в голову использовать возможности ЭВМ[4] для создания текста в тексте. Видимо, при умелом составлении соответствующей программы в наше время можно достичь эффектов плетения словес не менее поразительных, нежели в позднюю Античность и Средневековье.

Каким образом в средневековых текстах обозначалась их «фигурность»? Без надлежащего выделения чисто визуальными средствами букв, читающихся дважды и трижды, задача декодирования этих текстов вряд ли была бы решена. Выделялись эти буквы, как правило, цветом и иногда обводкой контура нужной площади текста. Контурами обведены «фигуры» в классическом издании трудов Рабана Мавра в латинской Patrologiae Cursus Completus Миня. В самих средневековых рукописях чаще предпочитали цвет. Так в кодексе De Laudibus Sanctae Crucis («О восхвалении Св. Креста») из Национальной Библиотеки Франции[5] начальная «фигура» – изображение Людовика Благочестивого – выделена раскрашенным фоном – сама фигура короля, нимб и щит. Крест-посох-копье, который он держит в руке, обрисован красным цветом. Строки, в которые складываются образующие тело короля буквы, представляют собой четырехстопный дактиль.

Нимб вокруг головы монарха образуют буквы, складывающиеся в адонический дистих:

Tu Hludovicum Ты, Людовикус,

Criste corona Увенчан Христом

Фигура Людовика

Национальная Библиотека Франции, MS Lat. 2422

Рабан Мавр, изд. 1503. Médiathéque de la Ville et de la communauté urbaine de Strasbourg

Двустишие, которое образует тело креста, сложено в Асклепиадовом метре, а щит раскладывается на элегическое четырехстишие. Следует помнить, что при этом обрывки всех разномерных стихов встречаются в гекзаметрических строках внешнего текста, создавая таким образом нелинейное пространственное полотно (лат. textus).

Искусство XX века дало мощный всплеск интереса к визуализации поэзии. Необычайно расширилось само понятие этого искусства, впрочем, равно как и поэзии как таковой. Подобно тому, как поэзией стали называть все вербальные экзерсисы, сказанные неясно, но со значением, так и под визуализацией слова стали подразумевать в принципе все произвольные, т. е. лишенные строгой линейности, способы его письменной фиксации. Стремление это было вполне извинительно и оправдано семиотически. Памятуя (или заново открывая для себя), что поэтическое слово – это более, чем слово, потому как оно передает образ и/или символ, который, по словам Вяч. Иванова, всегда неизречен и темен в последней глубине, и представляя также, что поэтическое слово – это меньше, чем слово, потому как его творчески-новый и неповторимый художественный смысл раскрывается с надлежащей полнотой лишь в данном контексте, деятели авангарда стали уделять не меньшее внимание, чем выбору слова, способу его акцентации. При этом по мере отказа от традиционных способов чисто литературной поэтики, увеличивалась тяга к использованию разнообразных приемов из поэтики изобразительного искусства, т.е. к использованию графической и пространственной выразительности отдельных литер, слов и всего записанного (нарисованного) текста. Следует сразу заметить, что безудержное расширение визуальных возможностей записанного вербального текста привело во многих случаях к резкому снижению, если не качества (бог с ним), то уровня эмфатической выразительности, во-первых, и уровня содержательной декодируемой информации, во-вторых. Множество авангардных фенек (особенно это характерно для пост-, транс-, над-, и т. д. авангарда) напоминают в меру остроумные кунштюки или (сколь не обидно покажется это для деятелей элитарной контркультуры) журнальные карикатуры. Поразительно, но искусство XX века не дало образцов словесности, сопоставимых с «фигурными песнями», «плетенками» и акро- и телестихами былых эпох и традиций. Впрочем, как говорится, новое время – новые песни, и, добавлю, новые люди – деятели искусства и его потребители. Видимо, с распространением поголовной грамотности и увеличением числа людей, причастных к продуцированию текстов, не могли не измениться coциокультурные параметры художественности (не образной системы, что естественно), а именно уровня художественности как таковой – в отличие от нехудожественной, несущей исключительно коммуникативную нагрузку вербальной деятельности. Можно предположить, пожалуй, два общих соображения по поводу основного характера видоизменения эстетических норм и формально-выразительных особенностей художественных текстов последних десятилетий: по мере увеличения количества людей, потребляющих и производящих искусство и, соответственно, по мере увеличения количества текстов, на долю каждого (текста) достается все меньшая часть общего пирога художественности, существующего в коллективном сознании социума. И связанный с этим второй момент: в качестве оппозиции общедоступному, но не несущему глубоких эстетических ценностей искусству, возникает искусство авангардно-элитарное, которое превзошло все изощренные сложности формы и вернулось в слова, простые как мычание. Впрочем, еще в Средние века на Дальнем Востоке считалось, что великое мастерство похоже на несовершенство. Если во внешне несовершенном, незамысловато-корявом прозревается многоcмысленное чувственно богатое содержание, то всякого рода вольности формы можно считать оправданными.

Попробуем классифицировать современные (или, точнее, с начала XX века идущие) опыты визуализации поэтического текста.

На акростихах, которых в каждой поэтической традиции довольно много и которые принципиально не отличаются от предшествующих эпох, нет смысла особо останавливаться. Разновидности акростихов – мезостихов – в новоевропейской поэзии было значительно меньше; в России, в частности, такого рода «кресты» складывал упоминавшийся уже Гумилев.

Поставангардными визуальными крестами можно назвать и некоторые тексты Вилена Барского. Кресты эти не утоплены в линейном тексте, а образованы из своего рода анаграммы без контекста. Вертикальные и горизонтальные цепочки букв пересекаются в одном или нескольких пунктах, коими служат общие для этих цепочек буквы. Образ креста бросается в глаза при первом же взгляде на текст, еще до его прочтения. Прочтение же добавляет к этому образу в сущности немногое. Например, в тексте, состоящем из вертикальной линии, верхнюю часть которой образует буква «е», а нижнюю «и», и пересекающих посередине эту вертикаль группу букв «н» и «что», основной художественной идеей является, видимо, наглядное перетекание «чего-то» в «ничего». Одна малозаметная буква, меняющая смысл на противоположный, и вот поэт являет миру зыбкую грань между наполненностью и пустотой[6].

Принцип стяжания букв с последующей деформацией слова и рождением нового, часто противоположного, из развертки спрессованного узла графем присущ Барскому, равно как и ряду других поэтов. Например, таким образом Барский делает из «индукции» «дедукцию», а Эрик Булатов пишет в своих композициях направленные навстречу друг другу и взаимопроницаемые слова «Живу вижу», «Синева Севина» и др.

Одним из популярных способов визуализации стиха является метод графического размещения букв и слогов, общих для соседних слов. Это отчасти укладывается в схему предшествующих опытов, а в значительной степени служит цели прочного сцепления слов, как в чайнворде. Прием компрессии поэтического смысла, достигающего за счет слов двойного притяжения или «поворотных слов» какэкотоба весьма популярен в японской классической поэзии и в меньшей, но тем не менее значительной степени, в китайской (слова шуангуаньцзы). Ввиду особенностей языка и поэтики в современной европейской поэзии такого рода словесные приемы несравненно малочисленное, хотя отдельные опыты известны и в практике отечественных авангардистов. Например, в тексте Анны Альчук «Лунебо»:

на двор(ц)е

оловянный склянный лунч

тигротовый к прыжку…

сложносочиненные словоформы повышают семантическую емкость стиха и устанавливают эффектные ассоциативные связи (лунч – лунный луч и т.д.).

Такого рода стяжения слов в одно, а «правильного» грамматически и лексически текста – в образ текста или в текст моделирующей системы более высокого уровня формализованности, объединяется с главным родовым свойством визуальных поэтов – «сказать все сразу». В этом выражении Всеволода Некрасова содержится признание того, что на ином концептуальном языке называется стремлением к преодолению дискретности в линейной последовательности вербально-графической знаковой системы. «Где начинается визуальность как принцип? – риторически вопрошает Некрасов. – Очевидно там, где тексту становится нужно еще одно измерение, где плоскость листа – не просто привычный способ развертки текста-линии, а именно плоскость со всеми возможностями. Где текст ветвится, вспучивается под нагрузкой, выбрасывает побег. Идея одновременности текста»[7].

Итак, идея симультанности как возможного формально-выразительного приема – вот что объединяет «чистых», так сказать, визуалистов с конкретистами. Весьма показательный прием зрительно пространственной конкретной поэзии, смыкающейся с визуальной, дает творчество самого Вс. Некрасова. Однако принцип нелинейного прочтения словесного текста, сообщая ему пространственность, далеко не всегда придает ему изобразительность, фигуративность). Собственно, пространственность содержится уже в самом принципе анаграмматических построений всякого текста, но визуальная, хотя бы просто геометрическая, упорядоченность этого текста должна, видимо, входить в непреложную задачу поэта. Входит это или нет в программу отечественных конкретистов, сказать наверняка вряд ли возможно, но симметричности или некоей центричности стихотворной плоскости в большинстве случаев у них нет. Визуальные же тексты кроссвордного типа, обладая определенней решетчатой структурой, в то же время в упорядоченности и обилии вербально-пространственных связей сильно уступают древним – скажем, латинским versi cancellati, не говоря уже о магическом квадрате SATOR.

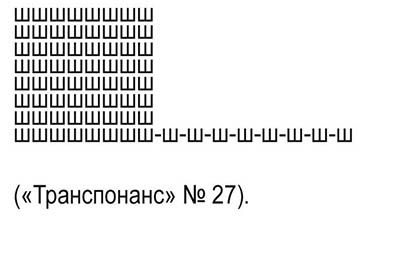

Говоря о квадрате как форме существования стихотворной площади (поверхности, а если угодно, тела) следует упомянуть и опыты, остроумно названные А. Альчук «Простейшими». Ее сборник с вышеупомянутым названием весь состоит из плотно, без пробелов и интервалов напечатанных блоков, сложенных из одной единственной литеры или знака препинания. Текст при этом практически полностью переходит из словесного в буквенно-фонемный, а из него, поскольку способ наложения знаков друг на друга затрудняет идентификацию литер, переходит в графический декоративно-орнаментальный. Близкую разновидноcть такого вида текстов производит в своих работах Б. Констриктор – квадрат под названием «Чернуха», образованный литерой «ш», уложенной без пробелов 8 х 8. От квадрата исходит внизу справа несколько этих же букв, разделенных дефисом, что несколько оживляет суровую замкнутость сплошных решеток самого квадрата и вносит несколько комическую ноту.

Нечто подобное по тональности можно сказать и о сходным образом построенном тексте из двух прямоугольников из «р» и «м» Ры Никоновой («Концепт Концерт»). Называется сочинение «Оппозиция» и, коли критик правильно понял, противопоставляя рычанье мычанью, автор достигает слегка юмористического эффекта, в духе постоянной рубрики популярных журналов «В конце номера».

Подобные русскоязычным (если применительно к таким текстам позволительно говорить о языке) буквенным квадратам опыты знают и другие культуры – например, немало таких текстов было создано в Японии за последние двадцать или около лет. Среди них работы Исии Ютака «Весна», «Лес» и др., напоминающие орнаментальные ковры, чей узор складывается из с трудом читаемых и налезающих один на другой иероглифов – соответственно 春 «весна», 林 «лес» и т. д.[8] Следует заметить, что, пожалуй, японские опыты не равнозначны русско-советским или западноевропейским, поскольку иероглиф не равноценен букве и, стало быть, отдельный элемент текстового квадрата в иероглифическом (хотя бы и моноиероглифическом) тексте несет иную, большую, семантическую нагрузку.

Орнаментальные композиции, сложенные из одного знака, повернутого в разных плоскостях относительно соседних, делает японец Камимура Хиро (например, поэма «い» («и») из серии «Ироха», т.е. «Азбука» 1978).

Чтобы покончить с квадратами, упомяну и текст В. Тупицына под названием «Г-н №Я знал имена четырех квадратов». Он являет собой действительно четыре вписанных один в другой квадратов, на меньшем из которых написано вдоль каждой грани «нигде», а на большем «никогда». Средние же обозначаются «ничто» и «никто». Справа Тупицин написал «имя демона четырех квадратов»: «нигдешний ничтополь, никтожный никогдаль». Красиво, и за отсутствием буквы «в» нимало не напоминает хлебниковский Никогдавль. От квадратов представляется естественным перейти к иным простейшим геометрическим фигурам, каковые в русской поэзии XX века складывали столь разные поэты, как, например, В. Брюсов, И. Рукавишников, С. Кирсанов и др.

Брюсов, которому сознание необходимости писать – и не просто, а по-всякому – от триолей до танка, диктовало поиски все новых и новых экспериментальных форм, естественно не мог обойти фигурные песни. Как и в случае с танка, он следует лишь внешнему оформлению стиха, чье содержание практически не связано с его визуальным очертанием. Вот образчик:

Я,

еле

качая

веревки,

в синели

не различая

синих тонов

и милой головки,

летаю в просторе

крылатый как птица,

меж лиловых кустов!

Но в заманчивом взоре,

знаю, блещет, алея, зарница!

и я с ч а с т л и в е ю б е з с л о в!

1918

У в общем-то забавно-плодовитого поэта начала века Ивана Рукавишникова есть целый раздел под названием «Фигуры» в шестом томе Собрания сочинений. Они вполне курьезны, но более отвечают сути жанра, точнее, их суть сопряжена в меру сил с их формой. Вот, например, начало стишка «Меч бога»:

мечъ

бога

мечъ

бога

даръ

неба

даръ

неба

я держу в изумленной руке

предчувствуя в злой тоске

умерщвляющей

проклинающей…

Интересно, что невнятица Рукавишникова, выпадая из норм классической русской поэзии, перекликается с авангардной рваной поэтической речью или с, например, с традиционными эллипсисами японской поэтики. Примечательно его стихотворение «Звезда»:

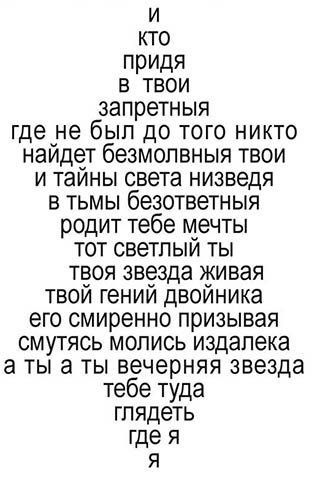

Любопытно здесь опущение главного определяемого слова, т. е. номинация наоборот. Есть у Рукавишникова и визуальный крест, а первый, насколько мне известно, поэтический текст в форме восьмиконечного креста был воздвигнут Паисием Величковским. Приблизительно на век раньше было сложено поэтическое «Сердце», первое в русской словесности. Его автор Симеон Полоцкий расположил строки не линейно, в форме плоскости с очертаниями геральдического сердца, а поместил слова в одну длинную, подобно нити, строку, которая, извиваясь и загибаясь, многократно обрисовывает контур фигуры.

К крестам, сердцам и прочим простейшим и главнейшим символам примыкают частые в разных поэтических традициях изображения алтаря. Они известны и в древнегреческой поэзии («Алтарь муз» Досиада), в латинской (алтарь Оптатиана Порфирия, Carmina XXVI) и др., в новоевропейской, преимущественно в барочной (Джордж Херберт) и русской поэзии. Интересно, что алтарь как сакральное место для жертвоприношения, место встречи неба и земли, занимал существенное место в поэзии даже тех традиций, где его форма визуально не обыгрывалась. Я вспоминаю здесь средневековый японский ритуал, во время которого каждый из группы поэтов-участников слагал по общему плану свое короткое стихотворение или отдельную строфу, записывал его на отдельном листе бумаги (формата тандзаку), и весь ворох этих листов в итоге возлагался на алтарь, уподоблявшийся тем самым мировому древу. Такое «коллективное действие» более, впрочем, соответствует акционной, а не визуальной поэзии. Напоминающее это действо поэтическое мероприятие.предлагала в свое время наша современница Ры Никонова под названием «Литургия»: сжигать ароматические свечи с нанесенными на них спиральными стихами. Такое, уходящее в фимиам уничтожение текста, по сути дела, является созиданием текста акционного из плоти приносимого в жертву текста вербально-предметного. По аналогии с минимализмом, такие акции можно назвать аннигилизмом. Хотя, наверно, все это уже как-то давно названо и размещено.

По ассоциации с японскими алтарями и минимализмом упомяну такие современные опыты японских поэтов, как иероглифические картины, состоящие из декоративно-изобразительно размещенных знаков. Например, Ёсидзава Сёдзи в композиции «Глаз» (1970) из расположенных лучеобразно цепочек иероглифов 目 («глаз») рисует солнце, устанавливая семантическую линию «солнце-свет-глаз».

Коллега Ёсидзавы Мукай Сютаро из разновеликих (разного кегля) иероглифов 竹 («бамбук») нарисовал целую рощу. Горизонтальные элементы иероглифа уподоблены кольцам бамбука, а вертикальные их столбцы похожи на толстые и тонкие стволы. Низ композиции образуют многократно написанные слова «тику» и «такэ» т. е. «бамбук» в китаизированном и исконно японском лексических вариантах. Эти мелкие слова образуют как бы травку или подлесок в бамбуковой роще[9].

Любопытный образец двуязычного визуального стихотворения создали в 60-е годы известный французский конкретист и визуалист Пьер Гарнье и его японский собрат Сэйити Никуни. Их текст состоит из слова, образующего местами полустертые (полусоженные) прямоугольники и аморфных скоплений иероглифа 火 («огонь»). Сочетание буквенного и иероглифического слоев показывает разные уровни визуальности внутри собственно вербальных структур. Этот текст, равно как и другие опусы Гарнье-Никуни неоднократно издавались.

Последним из японских конкретно-визуальных текстов стоит назвать композицию 水 («Мидзу» – «вода») упомянутого выше Ёсикавы Сёдзи. Текст состоит из сильно стилизованного большого иероглифа «мидзу», тело которого образовано стилизованными же, словно струящимися, маленькими иероглифами «вода». Такая масса из хаотически наложенных друг подле друга знаков воды и вправду напоминает текучую субстанцию, что делает текст в какой-то мере узнаваемым даже без прочтения иероглифа.

Моноиероглифический текст Ёсикавы Сёдзи «Вода» своим плавно-текучим контуром и рябовато-неоднородной живописной поверхностью перекликается с визуальными текстами оте-чественного художника и поэта Сергея Сигея. От тяготеющих к геометризму и правильным четким формам многих других визуалистов из числа названных ранее, он сохраняет в художественном знаке отзвук эмфатической выразительности, пластической напряженности образа. Графика его округло-волнистых знаков вызывает ассоциации с биологически активной, энергетийно пульсирующей субстанцией. Имея отдаленное сходство с отдельными буквами (например, Э или Я с лишними хвостами), композиции Сигея напоминают также стилизованные китайские иероглифы, писавшиеся с ритуальными целями даосами-заклинателями и экзорцистами. Некоторые из графем Сигея можно назвать, по аналогии с иероглифами, идеограммой с нечетко выраженным семантическим полем. Эти опыты представляют собой скорее квазивербализованную чистую графику, причем графику качественной формы и отмеченную вкусом художественности, в отличие от большинства поэтов par ехеllence, которые ориентируются на визуальность в ее полиграфическом, машинизированном выражении.

В нашем беглом обзоре невозможно не упомянуть опыты Генриха Сапгира. Его творчество, безусловно, заслуживает специального подробно го рассмотрения – к визуальности в разных ее ипостасях имеют непосредственное отношение столь разные его опыты как, например, «Сонеты на рубашках» или псевдопростецкие стишки с картинками, воспроизводящие ментальность дитяти природы

[10].

[10].

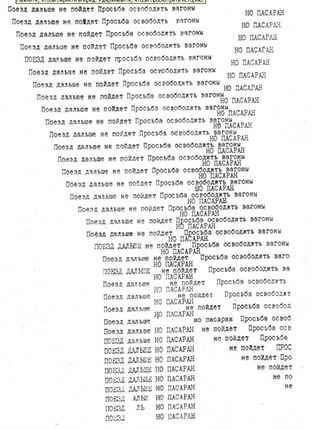

Заслуживающую упоминания разновидность визуальных словесных текстов, сопоставимых с названными выше – в той или иной степени конкретно-минималистских, явил в своем разнообразном и продуктивном творчестве Дмитрий Александрович Пригов. Его машинописного формата бумажные плоскости покрыты зрительно незамысловатой черес-полосицей словесных мультиплицированных блоков, которые, подобно воюющим армиям, подтягиваются из разных углов к центру – полю брани (или пространству взаимопроницания, или, учено изъясняясь, к пространству контрапункта).

Например, в одной из работ, опубликованных в литературном издании «А-Я» из пункта А и пункта Б, т.е. из разных углов в центр, двигаются ровные колонны столь любимых Приговым советизмов: «Поезд дальше не пойдет. Просьба освободить вагоны» и «Но пасаран».

Сталкиваясь, переплетаясь, загибаясь (но не сдаваясь), эти колонны в итоге претерпевают мутацию, порождая из своей плоти словосочетание «поезд но пасаран». Сталкивание двух типических и семантически не чуждых друг другу языковых клише, сделанное Приговым методом визуальной компрессии и последующей возгонки, то бишь сублимации, наглядно должно выражать, наверно, создание новых семантических реальностей на обломках вербальных формул, утерявших в обыденном сознании свое предметное значение. Это и однородные многочисленные произведения позволяют видеть в авторе (если он не имеет ничего против) нового демиурга, создающего языковыми средствами модальные миры советской эпистемологической вселенной, устанавливаемой на обломках (и из обломков) потерявших предметное содержание и отчужденных от носителей языра социотехнических штампов и утративших свой конкретный исторический смысл мертвых лозунгов. Так-то оно так, но больше, нежели в графику текста, Пригову удаются выходы в его акустические смежности – будь то оральные кантаты или советски-придурковатый набормот.

Кстати, совмещать стих звучащий со стихом изображенным достаточно интересно в том и другом случае умел такой традиционный с точки зрения сегодняшней практики поэт, как Кирсанов. Он, умевший складывать вполне визуальные и наделенные своим, отвечавшим.форме, ритмом геометрические стихи – в виде ромба, треугольника и т.п. фигур, был к тому же великолепным чтецом-декламатором и, по свидетельству современников, «крайним сторонником звучащей поэзии». Любопытно, что эксперименты Кирсанова не ограничивались лишь простейшими геометрическими фигурами. Один из его известных изобразительных текстов изображает канатоходца на проволоке, чей силуэт достаточно подробно описан, чтобы легко прочитываться. Словесная начинка этой фигуры также достаточно цельно и осмысленно раскрывает тему канатоходца.

Кирсанов. Мой номер

Здесь, может быть, после не самого значительного примера я выскажу несколько общих соображений о семиотической подоплеке совмещения вербальной и визуально-иконической знаковых систем в одном тексте.

Тексты словесные в их устном бытовании или зафиксированные на письме при помощи алфавитной графической системы продуцируются и декодируются благодаря деятельности левого полушария головного мозга. Это полушарие отвечает за восприятие мира и его членение в линейно-дискурсивном виде, в виде цепочек логических рассудочных оппозиций, силлогизмов, вытекания последующего из предыдущего. В отличие от левого, деятельность правого полушария не членит поток действительности на логические концепты и причинно-следственные отношения, а отвечает за целостные симультанные образы, наглядно-иконические и визуально-выразительные. Таким образом, хотя латерализацию полушарной структуры не следует абсолютизировать, при кодировании и декодировании текстов из разных моделирующих систем (словесно-алфавитной и визуально-иконической) работают разные части головного мозга человека. Для умножения количества информации в тексте и для оптимизации его восприятия оказывается актуальным включение активности одновременно двух полушарий мозга. Один, целостный, текст, обращенный к двум источникам образных представлений человека, усваивается более основательно и затрагивает более глубинные струны души. Удвоение семантической емкости сопряжено и с лучшим запоминанием такого текста, потому что система двойного кодирования информации приводит к взаимовозбуждению различных зон субстрата ментальности (то бишь мозга) и к реципрокному эффекту, в результате которого единый глубинно усвоенный вербально-визуальный образ является семантически и эстетически более насыщенным, нежели просто сумма отдельных его составляющих – слова и изображения.

Из этого следует, что стремление быть дополненным иным, противоположным по природе своей видом текста, заложено во всяком тексте – поэтическом или изобразительном во все времена и у всех народов. Слово в огромной протяженности истории никак не могло избавиться от рудиментов изобразительности – пиктографически-иероглифической или – в акустическом плане – ономатопоэтической, а изображение, в принципе отрицающее дополнение словом и полностью эмансипированное от буквенно-словесных текстов, есть явление при взгляде на историю всей мировой культуры весьма нехарактерное и присущее одной лишь новоевропейской, т.е. постренессансной художественной системе. Не говоря о множестве причин формально-технических, лежащих в основе таковой модели развития европейского изобразительного искусства, обозначу одну из основных причин идеологического характера – а именно ориентацию постренессансного человека на создание в искусстве визуального подобия, или, точнее, иллюзии окружающей действительности. Для этой цели была разработана специальная система изображения трехмерного пространства на плоскости, соответствующая представлениям о пространственно-временном континууме, соразмерном с точкой зрения обособленного индивида. В «реалистическом», т.е. «осуществленном», если вспомнить исконное значение этого слова (фр. réalisé), пространстве, которое раскрывалось за рамой холста, самое существование коего должно было оставаться незамеченным, не могли существовать никакие условно-абстрактные символы иных знаковых систем кроме тех, что в претензиях живописцев-осуществителей казались не искусством, а самой жизнью. Историческая ограниченность таких воззрений достаточно очевидна. Художественный текст, повествовавший о произвольно выбранном фрагменте события в момент времени, постоянно нуждался или в программных развернутых заголовках-темах, или попросту в фабульных пояснениях, сделанных в стихотворной форме, – например, в презабавных самодельных куплетах П. Федотова[11].

Избавиться от ненатуральной одномоментности условно составленного куска жизни, сохраняя в то же время натуральность визуальной кажимости, европейская живопись пыталась двумя путями. В первом случае во главу угла ставилось сохранение натуральной кажимости, и эксперименты делались в русле не формально-пластических модификаций, а шли по линии придания картине временного протяжения. Начавшись, можно сказать, с транспарантной живописи романтиков[12], пройдя через серийность импрессионистов, и войдя, благодаря комиксам и флиппер-букам в массовое сознание, эти стремления привели к созданию динамических картин, или, по-гречески, кинематографии, которая фактически началась еще до эпохи целлулоидной пленки и съемочной камеры братьев Люмьер – в рисованных лентах и праксиноскопе художника Эмиля Рейно (1877). Впоследствии насыщенная временнóй длительностью и пространственной протяженностью живопись, а точнее графика, выработала свою собственную поэтику, превратившись в маргинальный вид кинематографа (мультипликация, или анимация), а те художники, что сохранили верность традиционным носителям, или, грубо говоря, холсту и бумаге, пошли по второму пути развития.

Этот путь расширения художественного хронотопа изобразительного текста начинается приблизительно с конца века, с пластических исканий модерна (недаром его идеологической основой был символизм), когда длящееся во времени жизненное содержание стало передаваться с помощью визуальных знаков-символов, сублимированных от случайностей точки зрения (ракурса) и сиюминутности. Модерн, впрочем, был лишь самым началом пути к освобождению чистой изобразительной образности. Он был еще сильно пронизан дурного толка литературностью, которая так мешает современному зрителю смотреть тематические композиции художников XVIII–XIX веков. Панвербализм новоевропейской культуры привел к тому, что живопись, изгоняя за пределы собственно художественного текста все связанные с ним словесные пояснения, ставила себя в положение не полностью интерпретируемой без помощи вербального контекста знаковой системы. Отсюда и пресловутая иллюстративность в ущерб чисто визуальной образности.

Так вот, когда имитаторское искусство (будь то критический реализм или салонный академизм) в принципе себя исчерпали, живопись и графика сумели овладеть новыми художественными реальностями, лишь приблизившись в своей образной системе и композиционной структуре к словесным искусствам. Во-первых, это выражалось в отказе от единой точки зрения и, соответственно, единого цельного пространства картины. Отдельные изображенные вещи стали складываться в композиционное целое не в результате их видимых связей, а благодаря их умопостигаемым ассоциативно-смысловым отношениям. Наборы пластических образов и символов, лишенные единой среды существования, осмысливались как целое, т.е. декодировались как текст, в принципе по тем же семиотическим законам, что и чтение словесного записанного абстрактными прерывистыми линиями алфавитных графем. Яркие примеры – пространства Шагала или сюрреалистов.

Во-вторых, в художественной практике искусства XX века очищение предмета от его феноменальности, придание ему метафизических и неких обобщенно-условных изобразительных качеств вело к тому, что условность изображения могла сопрягаться с условностью называния – и это называние в качестве нарисованных слов в последние десятилетия все активней вторгалось в пространство визуального текста – в обличье псевдофольклорных лубочных надписей или просто в качестве авангардных текстов – слов, надписей, сентенций и прибауток, рисовавшихся красками рядом с иконическими образами.

По мере очищения авангардной поэтики живописи от предметности или от чувственных подобий профанической действительности, картина могла столь сближаться с поэтикой литературы, что без слов она уже с трудом воспринималась. В творчестве самых, казалось бы, разных художников XX века обращение к нефигуративным или к полуфигуративным визуальным образам привело к структуре композиции ассоциативно синтезирующего типа, а отдельные объекты изображения в этих композициях возможно уподобить письменным знакам, главное отличие коих от письменности как таковой состоит в том, что их можно назвать, в отличие от естественного языка, знаковой системой с нечетко интерпретируемым полем значений. Примеры здесь могут быть самые разнообразные – от Клее до Кандинского (особенно позднего) до А. Чичерина (сб. «Мена всех», 1924). Тогда же в 1920-е годы во Франции с опытами по замещению слишком конкретных предметных значений слов графическими формами выступил Мэн Рэй.

Типические тексты с произвольно перемешанными визуальными (частью иконическими) знаками и словесными надписями были у Ф. Пикабиа, а впоследствии в том или ином виде – у многих и многих.

Крайностей на пути соединения и – соответственно – развоплощения слова и изображения можно привести много, достаточно, пожалуй, будет констатировать, что попытки умножения семантики образа посредством возвышения его до символа с последующим очищением чувственно воспринимаемого символа до знака-индекса последовательно приводят к отказу от знаков как иконических, так и вербальных, и сводят текст к схеме чертежного типа с простейшими алфавитными графемами или простейшими же геометрическими линиями, которые, опять же, значащи не сами по себе, а как указание на что-то (что угодно) иное. Для этого линии и снабжаются указательными движения, превращаясь в стрелки – не вещь, не образ, не идею, но попросту вектор или голую модальность. Таковы опыты как отечественных мастеров (Ры Никонова «Плиэзия: векторные стихи», 1980–1983), так и ряда зарубежных поэтов, хотя собственно, не поэтами их бы следовало называть, а попросту продуцентами текста, так вот, чтобы покончить с примерами, Ильзу Тарнье разумею я – «Вид из окна: встреча», 1984. (Встреча эта состоит исключительно из разнонаправленных стрелок и малого кружка близко к центру. Известна мне по воспроизведению С. Сигея в «Транспонансе» №27).

Если понимать текст предельно широко, исходя из этимологическо го значения латинскогоtextus, как «сплетение», «связь», «тканье» и т.п., то текстом можно называть определенным образом устроенную совокупность знаков, которая в зависимости от характеров этих идеальных объектов (т.е. знаков) вызывает представление о вещах, явлениях и их отношениях. Наглядно представить характер текста как совокупности знаков поможет китайское понятие 文 вэнь – ныне «литература», «словесность», а изначально «узор», «переплетение линий».

Количество текстов и их внутренняя сложность (уровень сцепления между знаками и характер связи «означаемое-означающее») в процессе исторического бытия культуры неизменно увеличивается. Сплетенье знаков и весь узор культуры в целом в пределах каждой конкретной историко-культурной общности в своем умножении и усложнении доходит до некоего уровня, когда происходит следующее. Предельно изощренные формы плетения словес и изобразительной рафинированности, тяготея ко все большей обобщенности и тотальности, приводят к фактическому отрицанию исконного свойства знаковых систем – передавать информацию. Культура доходит до уровня абсолютного знака, который принципиально не может быть выражен в знаке. Одни традиции выбирают апофатические фигуры умолчания – даосско-буддийская пустота или ничто (не совсем, прочем, чуждые и средиземноморско-христианскому кругу), в других случаях всеобщность текста, компрессия в нем всех мыслимых или всех желаемых уровней и смыслов приводит к поклонению Царственному Младенцу – Черному квадрату. Это название позволительно, мне кажется, употребить здесь без кавычек, потому как важнее, чем конкретный артефакт Малевича, общий принцип – Черный квадрат как логический (и вместе с тем чувственно постигаемый) предел и конец культуры[13].

Можно сказать, что в Черном квадрате нашел пластически наглядное воплощение принцип «Все – в одном и одно – во всем», принцип общий и для средневекового дальневосточного буддизма, и для средневековых западноевропейских алхимиков («Omnia ab uno et in unum omnia»). Этот общий для всех культур с развитыми текстовыми традициями или развитыми вторичными моделирующими системами закон присущ и авангардному и поставангардному творческому сознанию XX века. Посмотрим в заключение, насколько эта мифологема – Черный квадрат как конец культуры или Текст как способ отрицания текста – приложима к нашим визуально-поэтическим текстам. Рассмотрение их под таким углом зрения весьма показательно.

Несколько парадоксальным результатом поэтических усилий визуалистов (в той, по крайней мере, части их творчества, что смыкается с конкретизмом) является крайняя редукция семантического уровня текста. Если вербально-визуальный текст как таковой содержит в себе два генетически и принципиально различных класса знаков, что приводит к умножению информационной емкости текста (например, латинские «фигурные песни» или японские «песни-картины»), то современные опыты, низводя весь лексический тезаурус к немногим повторяющимся словам или буквам (или даже одному слову и одной букве), делают законы линейного/нелинейного чтения в принципе несущественными. Сколь разнообразно – с какого конца такой визуально-конкретный стих не читай, нового содержания (versus in texti) не вычитаешь. Тем самым поэтово «сказать все сразу» оборачивается «говорить все время одно». Одновременность текста в конкретистски-визуальной оболочке оказывается его одномерным (в смысле психологическом) и одномоментным схватыванием – этаким симультанизмом. Такой симультанный гештальт становится типологически родственным симультанному постижению – моментальной во временном аспекте зрительской перцепцией – большей части (в принципе – всех) работ Мондриана. Однако в отличие от геометрической плоскостной, абстрактной живописи геометрически организованные и внутренне однородные (из одного слова или одной буквы составленные) вербальные тексты конкретны. Доля же конкретности, т.е. определенного содержательного смысла, уменьшается прямо пропорционально количеству повторений данной лексемы или графемы. Опыты таких конкретистов-визуалистов-минималистов напоминают последние тексты Бодлера (не знаю, можно ли называть их поэтическими) – тексты, состоявшие из слогов cre nom или просто nom, что, возможно, было усеченным в сумеречном сознании словосочетанием Sacré nom («Святое имя»). Весьма показательно, что к такому паранормальному «имябожеству» или номинации, к тому же апофатически-табуированной, сакрального имени приводит измененное состояние сознания, связанное с выключением из речевой (и, видимо, ментальной) активности левого полушария мозга, ответственного за вербально-коммуникативные потенции индивида. В дальневосточной культурной традиции, среди адептов школы мистического созерцания (Чань или Дзэн), также были известны типологически родственные тексты, например, китайское четверостишие по пять знаков в строке, состоящее исключительно из слова (слога, иероглифа) 無 «му» (отрицательная частица, «ничто», «пустота»)[14].

無無無無無

無無無無無

無無無無無

無無無無無

Даже внешне-графически такой квадрат из иероглифа «му» (это японское чтение, по-китайски – «у» – весьма похож на «чернушный» текст Б. Констриктора или «Простейшие» А. Альчук. Впрочем, семантически и символически мычанье дзэнского монаха разумеется, неравнозначно экзерсисам поставангардистов – за тотальным отрицанием китайского поэта стоит медитативный опыт, помноженный на религиозно-философское постижение пустоты, не-выраженности в письменном знаке, не-сказуемости в слове и т.д. И все же… Представляется неслучайным, что распад больного рассудка европейского «проклятого» поэта, бессловесное растворение сознания благодаря религиозным медитациям поэта восточного и возврат к визуально-вербальному «простейшему» нынешних текстофикаторов выражается в семантически сходных формальных приемах. Если не говорить громких до неприличия слов о конце культуры – видно и так, что то, что в расхожем употреблении под нею подразумевается, уже кончилось, и улица корчится безъ-языкая, и настало время, когда все слова, как было возвещено, «прейдут» (Мф. 22:35). Существует много способов выразить – с помощью слова или иного знака – наше время, которое, может быть, паче, чем когда, трудновато для пера – отчасти потому, что нету их (слов) и все разрешено[15], а отчасти потому, что вообще все разрешено. Разжижение же (жижеже – изрядно сказано!) стиля, как нетрудно представить, ведет к умалению роли канона, демонстративному отказу от формализованной поэтики, отказу от поэтического слова во имя Слова самоценного и самовитого – с параллельным объявлением жизни искусством (и vice versa). Итог – после долгого и утомительного обращения к текстам «жизненным» – уличным, газетным, латринальным и т.д. – наступает этап тасования карточек из лишенного стержня каталожного ящика культуры или поэтического немотства, в коем «Весна, весна, весна…» Некрасова, «Хару, хару, хару…» («весна») Исии Ютака, «Му-му-му-му…» или «шшшшшш…» оказываются лишь разными фазами культурной афазии, ставшей ныне знаком патологии не психиатрических больных, но общества.

Осознавать это, может быть, грустно, но нельзя сказать, что нынешнее положение дел плохо или хорошо. Оно крайне любопытно как тип или отражение момента – момента чего? Может быть, самовозрастающего логоса?[16] В любом случае – нынешнее положение поставангардной визуальной поэзии естественно; и можно культурологически отстранение и вполне доброжелательно сказать «Мычите, мирные поэты…», но все задаешься вопросом (и повторяешь шепотом): а что потом, а что потом? И есть ли (нужен ли?) выход из Черного квадрата?

[1] Natura non creata et non creans – из труда De divisione naturae (Περί φύσεων). Сост. ок. 866–67

[2] Начало «Итак, Тебе» («…милостивейший Отче» – начало молитвы).

[3] Сходные типы поэтических игр существовали и в японской классической поэзии. Там акротелестихи назывались куцукамури ута («венец-конец стихи»). См. о них и примеры оригиналов и переводы в моей работе 1986, вышедшей в 2007: «Фусимоно и его предшественники: принципы обеспечения композиционной целостности в поэтике рэнга». – Хайкумена. Вып. 3 (ред. Д. Кудря). Москва, 2007, с. 396–423.

[4] Оставляю это слово из восьмидесятых. «Компьютеры» пришли позднее.

[5] BNF, Lat. 2422.

[6] Барский В. СЛОВА являются мыслят звучат. – Siegen, 1983. С. 15.

[7] Некрасов. Вс. «Объяснительная записка» // А-Я. Литературное издание. Париж, 1985, с. 48–49.

[8] См. Japanische Konkrete und Visuale Poesie. 1968.

[9] В начале двухтысячных такие картины (бамбуковую рощу из иероглифов «бамбук» и т.п.) писал китайский художник Сюй Бин с более интересным художественным эффектом.

[10] Транспонанс, №32/33.

[11] Например, к «Сватовству майора» – куплеты, которые он на манер раешника вкрикивал на ярмарке, опасаясь, что без них содержание останется непонятным:

Начинается, починается,

О том, как люди на свете живут.

Как чужой хлеб жуют,

Сами работать ленятся,

Так на богатых женятся…

[12] См. Ямпольский М.Б. Транспарантная живопись: от мифа к театру.// Советское искусствознание. Вып. 21. М.,1986, с. 277–305.

[13] О культуре как Черном квадрате см. мою раннюю работу «Дао и семиотическое понятие Абсолюта». – В кн.: Теоретические проблемы изучения литератур Дальнего Востока. Т. 11. – М.: Наука, 1984, с. 76–85.

[14] Слово «му» является ключевым в известном коане из собрания «Мумонкан» («Застава без врат») – «Имеет ли пес природу будды? – Нет!». Составитель «Мумонкана» Умэнь решал этот коан шесть лет, а когда его осенило, написал это стихотворение.

[15] Колеблюсь – давать ли здесь источник аллюзии? Уважая читателей, не даю.

[16] Пожалуй, все-таки самоумаляющегося.