Опубликовано в журнале Зеркало, номер 26, 2005

Александр Гольдштейн. Предисловие

Когда на стыке 70–80-х годов Михаил Гробман делал “Обложки”, советская смерть выглядела еще очень мобильной и в прощальном, как обнаружилось несколько позже, припадке неистовства размахалась до Гиндукуша. Она хотела сверху смотреть на окрестную землю, а при удачном стечении обстоятельств всю ее утопить в своих нечистотах. В этом желании не было ни большой новизны, ни сверхординарного непотребства. Запад давно, без особого отвращения и с минимальной отрыжкой, привык сглатывать-переваривать то, чем его сполна награждали.

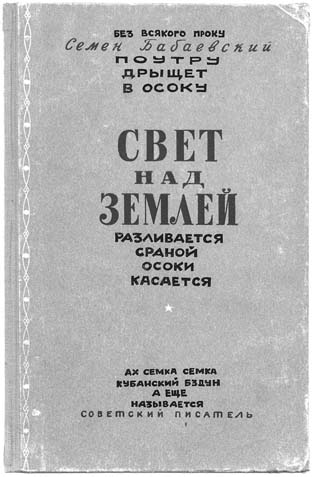

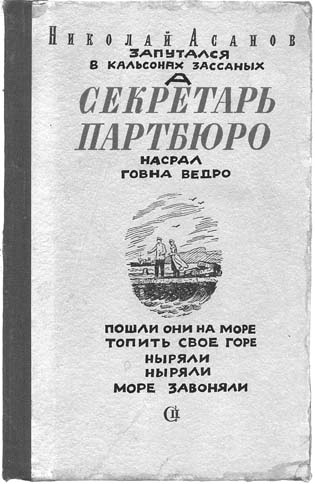

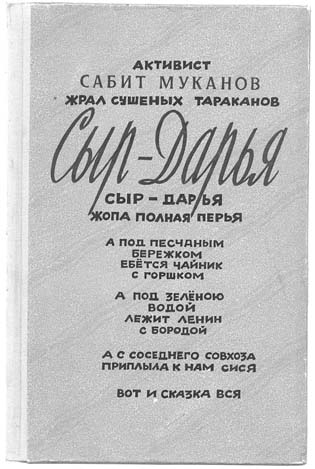

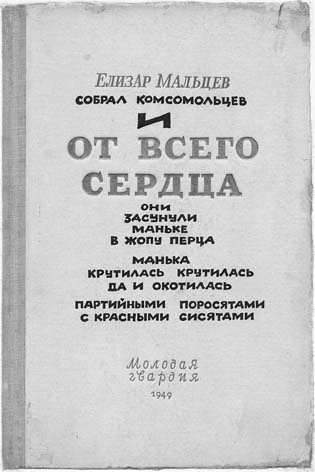

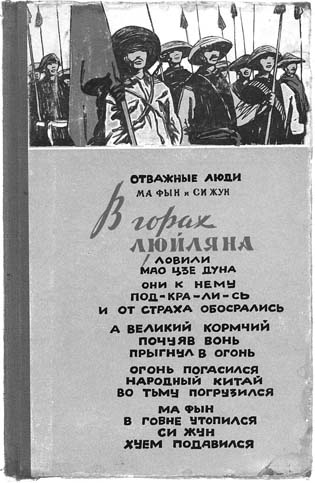

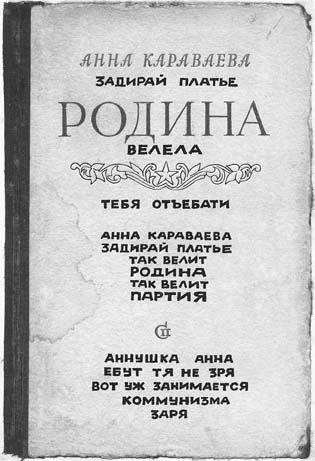

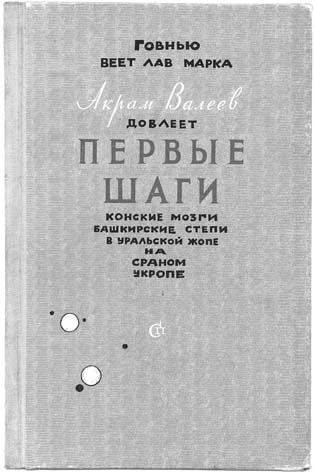

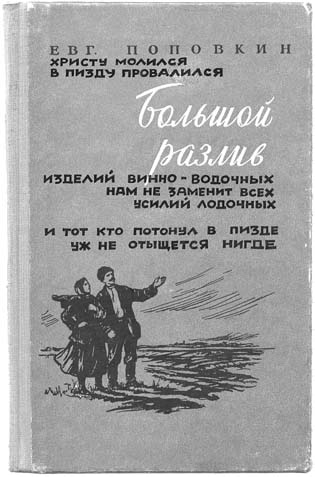

Смерть, с которой Гробман работал в “Обложках” и вычерчивал поверх нее погребальные скоморошины, называлась сталинской послевоенной эстетикой и в эпоху заматеревшего брежневизма – автор смотрел на нее из Иерусалима и Тель-Авива – была уже форменным неприличием, скелетом в шкафу; ее стеснялись, иногда даже пряча в спецхран. Не один месяц я провел в этом книжном чистилище мертвых и свидетельствую, что иные из оприходованных автором образцов впервые увидел именно там, другие, не исключено, проглядел, но если и ошибаюсь по мелочам, то в главном все-таки прав, в то время оно было для них идеальным местом, потому что они уже относились к разряду ненужной, следственно, отреченной и обреченной словесности. Никто больше так не рисовал, не писал – ни идейно, ни эстетически, такой способ подачи загодя отворачивали от столичных ворот госприемки, и даже слепоглухонемая от постоянных увечий провинция, перехожим каликой, урожденным калекой с закинутой кверху незрячей главою влачась за вожатыми прогрессивных влечений, уже явственно им тяготилась, им гнушалась и брезговала, как посудою после гунявого рта побродяжки. Закатный фазис имперского стиля отвергал столь грубый нажим и стыдился его, предпочитая, чтобы эта литература тихоструйно и замкнуто, не расточая запах наружу, сгнила в темном углу, вдалеке от насмешек, кощунства, глумлений.

Зачем Гробману понадобилась эта анахроничная эксгумация (напрашивалось использовать актуальный по состоянию на тот момент материал), я без затей рассчитывал выяснить у художника, а чего бы не понял, домыслил: от моей арендованной нескладухи до его вовремя купленной тель-авивской квартиры с видом на благоустроенный автором сад, телевизором в Израиль и мир, библиотекой русских искусств и огромной, по сей день во сне подрастающей пастушеской среднеазиатской собакой по кличке Тимур – минут восемь неспешного хода; если же номер набрать, и того выйдет быстрей.

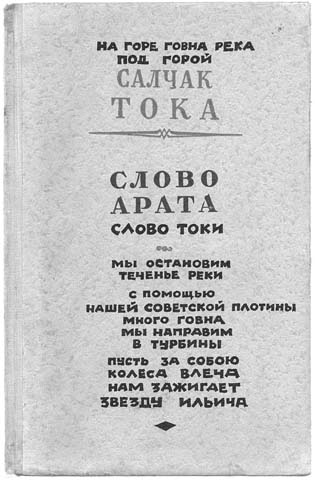

Во-первых, обозначил свой замысел автор, ничто в этом мире не умирает, и больше того – начавшись, в нем все продолжается. Ганнибал все так же идет со слонами на Рим, и никому до скончанья времен не придет в голову отнять у Салчака Калбакхорековича Токи (1901–1973), партийного и государственного деятеля, первого секретаря Тувинского обкома КПСС, кандидата, а затем – впрочем, весьма ненадолго – и члена ЦК КПСС, почетного звания зачинателя тувинской советской литературы (автобиографическая повесть “Слово арата”, в 1951 году удостоенная Сталинской премии). Легко согласиться насчет Ганнибала, но где взять столько тувинцев, чтобы посменно, повахтенно несли память об арате Токе, ответил я, сомневаясь. Все мы тувинцы, сказал Гробман в свойственной ему непреклонной манере и закрыл первый пункт объяснения.

Во-вторых, добавлю, что называется, от себя: имперский вампир на излете 40-х и в первой половине 50-х годов (разумею под этим государство и стиль в их невыносимых объятиях) возвещал вершинную, акматическую художественную образность в истории советского универсума; как ни выдавливали ее в подсознание более поздних эпох, это она была неразменным до поры капиталом их гульбы и растраты. Ее нельзя было обойти, работая со словарем советского мира, ибо она-то и учредила в нем основной лексический фонд. Будучи государственным максимумом и вершиной, эта стадия Стиля как будто догадывалась о предстоящем ей склоне, изнеможении, спуске (по слухам, Сталин на исходе дней обмолвился, что срок годности сотворенного им Сверхзверя лет тридцать; если доподлинно так, значит, он все знал заранее, как оперным германским богам известна их неминучая гибель), что придавало ее соразмерному якобы классицизму какую-то криволинейность и даже надлом. Надломленность барочного или маньеристического свойства, если истолковать маньеризм как барокко болезненное и воспаленное, но зато “махровое”, яркое, в сполохах и спиритуальной горячке. После войны государство стало всемирным, обогнав достижения Чингисхана и Бонапарта, власть сакрализовалась до последнего градуса и обрела как бы нездешнюю, пожалуй, платоновскую беспримесную интенсивность, но в воздухе ощутимо повеяло тем, чего в нем не было прежде, – разложенческой падалью, рекордным гнилым безобразием и оскуденьем энергии, будто все смерчи вдруг улеглись и внезапно открылось, что небывалое сосредоточенье могущества привело к упадку волевых импульсов организма, который на народной своей глубине мечтал лишь перевести дух и хоть немного устроиться на разоре. Официальное искусство, а другого почти что и не было, оно возникло в пустыне спустя несколько лет – за единственным исключением антирусского, византийского и католического, по определению Вс. Вишневского, “Ивана Грозного” Эйзенштейна, оказалось совершенно фригидным, не способным и на жалкое, имитаторское подобие страсти по отношению к этой драме во чреве Кита. Ублюдочная идиллия обложек – как будто зримое тому подтверждение. Однако их ценность иная, она в классическом, столь же продуманном, сколь и непредумышленном идиотизме, следствии точного попадания в канон, в спинной мозг пасторального жанра. Большего от такого искусства требовать не приходится, но это и вообще очень много, с какой точки зрения ни набрасывайся. В начале же 80-х это был подарочный материал для работы, и Гробман успел получить от него удовольствие.

В-третьих, он называет себя ангажированным художником, и понятие принадлежности относится к числу основных в его словаре и модусе существования. Как еврей он принадлежит еврейству, как иудей – иудаизму, как сионист – Израилю и сионизму. С ним вообще (с его слов сужу) полный порядок. На некоторых эти незамутненные ключи счастья производят угнетающее впечатление чрезмерности, и заглазно они в их подлинности сомневаются, полагая, что омут правильной жизни немыслим без гложущих, баламутящих бесов. Сионистский радикализм художника, ставший фактом искусства, мне, напротив, весьма импонирует, а основная претензия моя к автору заключается в том, что сегодня Гробман как раз недостаточно радикален и будто стесняется возобновления разговоров о магическом символе и созидательном волюнтаризме, от которых дыбились, пускали фонтаны и поднимались во весь рост из воды его левиафанные манифесты 70-х; однако это специальная тема, и, возможно, я к ней вернусь где-нибудь в другой раз. Советскую эстетику, будь то сталинская, либерально-оттепельная или диссидентская (тот же строй мысли, но с обратным идеологическим указателем), Гробман, что естественно вытекает из его принадлежности, всегда ненавидел, а постмодерные, с улыбчивым теоретическим вуайеризмом за пазухой, опыты ее сибаритской, наслажденческой дегустации презирает и презирал. В отличие от безродного космополита соцарта, который советской проблематикой отстраненно играл, преследуя стилистический интерес и предвидя освобождающую смеховую реакцию, у Гробмана был в “Обложках” очень специальный разоблачительный ангажемент. Говоря упрощенно, он сводился к тому, чтобы найти исчерпывающую формулировку для загнанного, но еще не убитого, вызывавшего у него глубокое отвращенье отродья (вспомните годы: 1979–1981, отсюда и непостижимая нынче, уже требующая комментария ярость эмоций), на котором застыла тень былых напряжений. Достать его в том чулане, где он истлевал, продолжая незаметно и вяло вредительствовать, и на этом погибшем примере высказать свое отношение к советскому социоэстетическому мирозданию в целом.

Сейчас нет этой страны, но любой может выбрать места, где она сохранилась, – воображение, сон, какое-нибудь загробное высокогорье. Память о ней ускользает вместе с потраченным временем, звери быстро забыли, как им жилось у мистера Джонса. Не помню уже почти ничего; только зимний аэропорт, отмена всех рейсов, битком набитый зал ожидания – как беспризорная международная соборность и разноплеменная церковь, где слышны голоса с неба, небесные голоса о все новых отсрочках. Полдневный гиперболический образ аполлоновского идиотизма лежит на “Обложках”: в общем, та же воображаемая и сновидческая ойкумена, разве что в ракурсе былинного произрастания, дыхания, колошения и сквозного, во все стороны света, разгляда.

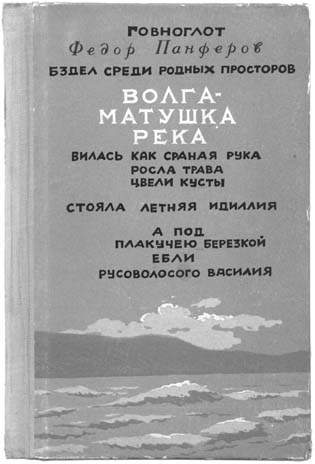

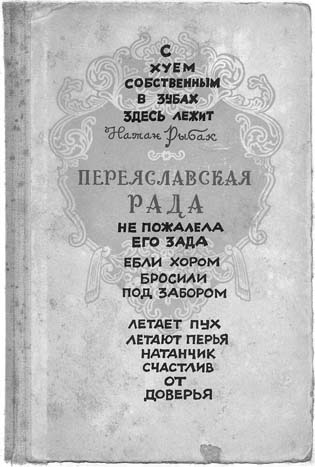

Этот просторный взгляд видит, как Волга-матушка, сливаясь с Цимлянским морем, впадает в Сыр-Дарью через двери Потемкинского университета, огибает колхозы, морозы, розовых коммунистов, трактористов, молодых активистов, обезьян, надругавшихся в рифму над кричавшим от счастья Саяновым, Переяславскую раду, первую очередь, горы Люйляна, Красные горки, четырех в Ацаване и широкой дорогой широким теченьем от всего сердца плавно несет свои полные воды полового влечения в шизо-Китай московского концептуализма, где Ма Фын и Си Жун (Сунь Хуй Вчай, Вынь Су Хим) ловят писателя Рыбака, а тот неводом тащит из Русского леса перевернутого Леонида Леонова, секретаря плакучей осиновой и подберезовой литячейки, который ищет истоки великой реки в заповеднике народного сердца, навылет пробитого словом арата.

Рискну предположить, что Гробман невольно прославил эту землю с ее географией, олеографией и литературой. Оскорбление столкнулось с исходящим от материала соблазном и подчинило себе оскорбителя. С одним разведчиком и одним обольстителем тоже случилась история: глубоко проникнув в лоно врага, они так сильно эту глубину полюбили, что перестали соображать, на кого же работают. Такие люди, как правило, отрицают, что направленные вовне усилия оскорбления и соблазна неизбежно возвращаются в собственное тело, которое начинает распространять пораженческую заразу. В результате они провоцируют эпидемию нежданной приязни к тому, что так легкомысленно, не осознавая противоречивости намерения, решили использовать в собственных целях. Рассмотрев “Обложки”, я впервые со времени исчезновенья соцарта проникся уже ни к чему путному не ведущим (время исчерпано) сочувствием к Сыр-Дарье, Красным горкам и Цимлянскому морю. Тем не менее полагаю, что автор не этого добивался.

Чего же? Заклятия и заклания. Это, скажем еще раз, формула уничтожения, опережающе-ерническая корреспонденция с рейгановской монументально-египетской Империей зла, и подобно тому, как повелитель республиканского Запада, обезглавив врага, гарантировал ему бессмертие в границах своего заклинания (с такой зловещей помпезной торжественностью обращаются лишь к вечному спутнику – Дьяволу, что хорошо понимал аятолла Хомейни, обреченно именуя Соединенные Штаты Большим Шайтаном), так Гробман даровал новую жизнь тем, от кого задумал избавиться с помощью ругательного стихотворного слова. Гоголевский Тьфуславль – соединенье проклятия и гротескного увенчания, в котором, как ядро ореха в скорлупе, спрятано все то же проклятие. “Тьфуславль”: именно так я сперва собирался озаглавить эту заметку, но потом решил поживиться оксюмороном у современного романиста-философа.

Эмоциональность “Обложек” поддержана двоякой природой русской бранной лексики. С одной стороны, русский мат, в отличие от ругательной зоны в других языках, уберег первозданную агрессию и предполагает – правда, в зависимости от ситуации общения – тяжелейшее унижение адресата. В профессиональной уголовной среде (возможно, так было раньше, как сейчас обстоит дело, мне, по счастью, неведомо), сохранившей архаически неподкупное отношение к слову и соблюдающей словесный культ матери, на кромешную ругань, кажется, был наложен запрет. С другой стороны, если внимательно присмотреться, русский мат – это магическая языковая практика жизнеполагания. Основу бранного субстрата, как не раз отмечалось, составляют четыре первоэлемента: наименования мужского и женского половых органов, глагол, означающий их сексуальное взаимодействие, и прозвание женщины непристойного поведения, отдающей себя половой неумеренности ради выгоды иль из врожденного любострастия (последний элемент уже далеко не столь безусловен, и квадрат, пожалуй, уместней свести к треугольнику и его многочисленным производным). Таким образом, все здесь вращается вокруг соития, совокупления, бесконечного порождающего акта, в результате которого возникает какая-то непредвиденно-новая жизнь. Матерный, т. е. повышенно животворный, безостановочно эрегированный и плодоносящий мир, что демонстрируют стихотворные тексты “Обложек”, охвачен неутолимой прокреативной оргией, многократно умножающей сущее. Совокупляются люди с людьми, отчего изо всех щелей произрастают новые люди, будто вокруг лежало гигантское плодоносное поле, засеянное Кадмовыми зубами чудовища. Соединяются люди с животными, причем двояко: 1) в акте жадного поедания (“активист/ Сабит Муканов/ жрал сушеных тараканов” – парадоксально, но насекомых от этого становится не меньше, а больше, ибо и поедание тут равно прокреации); 2) посредством полезных для обобществленного производства натуральных соитий, так что “товарищ председатель/ спокоен и прост/ стоит и считает/ опороса прирост”. В перспективе намечено чреватое неизведанными возможностями половое общение людей с механическими человекообразными подобиями (“молодые люди/ обсуждают план/ как построить женский истукан/ чтобы класть/ его в кровать/ и без устали ебать”). Кроме того, в дело вступают неодушевленные предметы: “А под песчаным/бережком/ ебется чайник/ с горшком”. И даже грубое изнасилование, например, собирательного русоволосого Василия, предстательствующего за колхозный строй и пейзанскую социдиллию, или совокупного тела советского многонационального писателя, поочередно выступающего в обличиях В. Саянова, Натана Рыбака, Наири Зарьяна и других словотворцев, – даже это унизительное осеменение нанизано на общий жизнерадостный счет и предвещает небывалые всходы.

Скажу в заключение то, с чего следовало бы, вероятно, начать: жанровая принадлежность “Обложек” необычна, по крайней мере я затрудняюсь вспомнить аналоги. Кощунственные площадные вирши вписаны в готовый текст и готовое изображение, но палимпсест – слишком пошлое и старомодно-эстетское слово, чтобы еще раз прибегнуть к нему, да и по смыслу оно будет отклоняющимся, уводящим, неверным. Лучше так: ангажированное инкорпорирование, внедрение, проникновение в чужую среду, которая освещается другими значениями, но не теряет и собственных, первозданных, в свою очередь влияющих на срамные стихи.

Это речь скомороха, т. е. серьезная речь, потому что скоморошье слово приближено к простым, прозрачным и базисным чертежам мира, к существенным диспозициям опыта, к экзистенции охально-проклинающего переживания. Такая речь бывает только прямой, как откровенный поступок, или, говоря в терминах автора, она должна быть “понятной” – реально, действенно необходимой искусству и его потребителям.