Три главы из книги

Опубликовано в журнале Волга, номер 7, 2017

Владимир Орлов родился в г. Петровске Саратовской области. Издатель неподцензурной поэзии ХХ века. В рамках проекта «Культурный слой» им были опубликованы сборники стихов Евгения Кропивницкого, Юрия Смирнова, Леонида Виноградова, Евгения Хорвата, Анатолия Маковского, Владимира Ковенацкого, Сергея Чудакова, Анны Горенко, Леонида Лаврова, Варвары Мониной, Даниила Соложева, Николая Стефановича, Павла Громова, Николая Пророкова, а также две антологии – репринт первого тома «У Голубой Лагуны» (сост. К. Кузьминский и Г. Ковалев) и «Русские стихи. 1950–2000» в 2-х томах (сост. И. Ахметьев, Г. Лукомников, В. Орлов, А. Урицкий). Автор книги «Чудаков. Анатомия. Физиология. Гигиена» (первая публикация в журнале «Знамя», 2014, №№ 10, 11). В «Волге» – публикации Алексея Ильичёва (2013, № 1-2), Сергея Морозова и Георгия Недгара (2015, № 5-6).

АЛЕКСАНДР ГИНЗБУРГ: РУССКИЙ РОМАН

Три главы из книги[1]

Александр Даниэль[2], из предисловия:

Эта книга – об одном из самых удивительных людей своего времени. Всматриваясь в ключевые события, образующие историю становления в Советском Союзе «второй культуры» и порожденного ею движения открытого общественного протеста против политических преследований, – того самого движения, которое в начале 1970-х, с легкой руки западных журналистов, стали называть «диссидентским» и «правозащитным», – в самом центре этих событий мы неизменно обнаруживаем Александра Гинзбурга.

<…>

В последний раз я видел Александра Ильича Гинзбурга весной 2000 года, за два с лишним года до его смерти. Это было в Берлине, куда мы приехали – он из Парижа, я из Москвы – на открытие выставки «Самиздат», подготовленной бременским Исследовательским центром Восточной Европы. Мы сидели на веранде кафе, недалеко от здания Академии художеств, где проходила выставка, и пили пиво.

– Знаете, Алик, – сказал я вдруг, – я понял, кто Вы такой.

– Кто же я такой? – спросил Гинзбург без особого интереса.

– Вы – великий изобретатель и великий реализатор главных диссидентских ноу-хау, вот кто Вы такой. Кто положил начало диссидентской периодике? Кто составил первый документальный сборник по материалам политического процесса? Кто, вместе с Солженицыным, впервые за несколько десятилетий упорядочил тюремную благотворительность, создал для этой благотворительности специальную организацию? Кто, вместе с Юрием Орловым, Людмилой Алексеевой, Анатолием Щаранским основал первую профессиональную правозащитную организацию?

– И это все, что ты можешь назвать? – иронически спросил Гинзбург.

(Я всегда обращался к Алику на «Вы», а он говорил мне «ты»: когда мы познакомились, он был вдвое старше меня – ему было 30, а мне 15).

Я смутился.

– Ну… еще Вы впервые в истории ГУЛАГа подпольно организовали и передали на волю магнитофонную запись.

– И все?

– Ну… еще Вы, кажется, первым научились в лагерных условиях готовить мороженое…

– И это все, что ты можешь перечислить из моих «ноу-хау»? – повторил Алик свой вопрос.

– Насколько я знаю, это все.

Алик ехидно улыбнулся – своей знаменитой «улыбкой Гинзбурга», в свое время доводившей мордовских надзирателей до белого каления:

– А с чего ты взял, что знаешь все?

И в самом деле – с чего я это взял?

Глава 4

Письма из Вятлага

Владимир Тольц: В лагерь Александр Гинзбург прибыл 12 апреля 1961 года – в тот самый день, когда в космос полетел Юрий Гагарин. Александр Ильич рассказывал мне, что ничего о «советском космическом прорыве» не ведая, никак не мог в первый момент понять, чего это и зэки и вохра так ликуют, неужели по поводу его приезда?.. (Самиздат. Попытки осмысления. Ведущий В. Тольц // Радио «Свобода». 22 октября 2000)

Александр Гинзбург: Я поехал тихо-мирно в уголовный лагерь. Это север Кировской области, юг Коми АССР, так называемый Вятлаг: лесоповал… В общем, всё хорошо. Надо сказать, что это была неплохая школа. Это было последнее время, когда уголовники в какой-то мере были смешаны с «политическими». И я увидел ту среду, с которой в жизни не сталкивался – что было само по себе очень полезно. (Фильм «Свидетели ГУЛАГа». Франция, 2001)

Сохранились письма Алика из лагеря, обращенные к Минне Попенковой, одной из тех, кто, как выявило следствие, занимался «размножением нелегального журнала “Синтаксис”». Отрывки из этих писем составили основу этой главы. В некоторые конверты были вложены послания, предназначенные для передачи Юрию Галанскову (также приведены в отрывках). Необходимо отметить, что в начале 60-х переписка заключенных не только с родными, но и просто с находящимися на воле друзьями не регулировалась жестким образом, что позволяло Гинзбургу сообщать в письмах даже подробности допросов, которым он подвергался во время следствия. В дальнейшем, с принятием нового исправительно-трудового кодекса, свобода переписки будет существенно ограничена, что хорошо заметно по письмам времен второй и особенно третьей «отсидки», которые внимательно прочитывались лагерной цензурой и возвращались заключенным в случае, если в них обнаруживалась «нежелательная информация».

После перевода Гинзбурга в другой лагерь переписка с Минной Попенковой оборвалась, и о том, как Алик отбывал вторую половину срока, известно немного. Судя по ноябрьскому письму матери, он еще долго надеялся если не на пересмотр дела, то на условно-досрочное освобождение.

Александр Гинзбург – Минне Попенковой

13 апреля 1961

Вот я и могу написать тебе нормальное (более-менее) письмо. Я отдохнул и выспался, смотря фильм «Мичман Панин». В фильме этом восемь частей по десять минут и семь промежутков между ними по восемь минут. Фильм замечательный. Начинается он с того, что старый матрос снимает штаны, а кончается тем, что молодой мичман надевает матросские штаны. Середину я не запомнил. Ее было плохо видно. <…>

Ехали мы сюда трое суток и очень боялись попасть именно в этот лагерь. Перед отъездом нам не сказали, куда повезут, и трое суток мы только об этом и думали. Все считают, что с лагерем нам не повезло, но я этого пока не замечаю. Впрочем, завтра посмотрим. Лично меня здесь встретили очень хорошо. В бригаду попал лучшую. В жилую секцию – тоже. Пока у меня верхнее место на двухэтажных нарах, но я им вполне доволен. Завтра попытаюсь сообразить себе полочку для книг. Сегодня получил казенную одежду – телогрейку, костюм х/б, картуз, а вместе с одеждой кличку «гимназист». Правда, кличка прожила недолго – часа полтора. Уважение к «учености» моей победило. <…>

В библиотеке и столовой страшно холодно, и меня приучат есть, не снимая шапки. Как набожный еврей. <…>

Еще держусь, стараюсь не материться, но вокруг это настолько развито, что сказать «да» или «нет» без мата уже не могут. Это всё без тени злости или раздражения. Как раз ругаются весьма изобретательно, почти литературно. Я пробую записать такие вещи. При минимальной обработке – блестящие результаты. <…>

Видимо, мой друг Ушаков или его организация постарались засунуть меня в эту дыру. Я не думаю, что в этом виноваты просто грехи моих предков, и на дальняк я попал случайно. Ему ничего не стоит продержать меня здесь до календарного срока. И в то же время, даже если мне сбавят срок до года, мне придется просидеть его до звонка, ибо, пока я не отработаю месяца три, никто не представит меня к условно-досрочному освобождению.

19 апреля 1961

Писать сегодня буду о лагерной жизни. Это значит, как живут падлы заключенные. Мы, значит. Так вот. Живем мы по местному времени. У вас – шесть, у нас – семь. В это время в секции начинает что-то говорить радио. Весьма невнятно. Можно вставать, а можно и спать. Я обычно сплю еще с полчасика. За те полтора часа, которые остаются до «развода», нужно успеть помыться, одеться, позавтракать и посетить всех друзей, живущих в разных бараках. Некоторое время я мечусь по лагерю, как угорелый, в поисках освобожденных на сегодняшний день от работы, чтобы взять у кого-нибудь из них зимнюю шапку. Здесь зима в полном разгаре. Выше – 6о еще не поднималось ни разу. Метель навещает нас раза по четыре в день. А мне выдали только картуз-сталинку с матерчатым козырьком. Выпускают же из лагеря только в казенном. «Развод» выглядит так: в 8 часов по местному времени человек 400 собираются у лагерных ворот. Выкликают номер бригады, и мы парочками выходим за ворота. Здесь стоит все наше начальство и высматривает всякие непорядки – перчатки, рубашки, свитера, шарфы. После этой процедуры нас выкликают по фамилиям, безбожно их перевирая. На дороге нас собирается порядочная толпа, которую окружает конвой с автоматами, карабинами, пистолетами, собаками. И ведет нас этот конвой за километр от лагеря в рабочую зону. Здесь повторяется почти вся процедура под звон рынд на всех вышках вокруг рабочей зоны. Рабочая зона – это обыкновенная лесопилка. Сегодня я работаю четвертый день. В первый день работал в цеху, таская планочки (7х7х200 по 12 штук) от станка к станку. На второй – взял с собой книжку, рассчитывая почитать в перекурах и на обеденном перерыве, но вместо этого погнали бедного интеллигента на погрузку «погонажа». Тут уж пришлось потаскать пакеты досок 36х25х8000. Что осталось у меня от плеча, одному богу известно. И вот сегодня второй день я чищу снег. Уяснил для себя главное: родина ждет нас здоровыми и бодрыми. Так что надрываться не стоит. Работаю ударно, то есть иногда ударяю ломиком по куску плотного снега. А в перерывах между ударами пишу это письмо. Вот почему карандашом, вот почему так по-дурацки. Вечером повторится та же история, что была утром, только к ней нужно прибавить обыск (или по-нашему «шмон») перед воротами лагеря. Переобуться (ибо ботинки полны воды), наскоро поужинать, сунуться в библиотеку (в которой ничего нет), побалакать с друзьями и (volens-nolens) садиться писать «помиловки» и жалобы (конечно, не себе). С работы приходишь в 8 (по местному), отбой – в 11. Засыпаешь часа в два. Вот и вся наша жизнь. В дальнейшем думаю как-либо ее разнообразить. Но пока вот она, вся, как на ладони. С каждым днем я все меньше верю в освобождение «по половинке». Еще не пошли на этот суд представленные к нему в декабре. И работать к тому времени я буду только три месяца. А при здешнем начальстве этого явно недостаточно. Без вас всех мне очень тяжко. Я тут делаю хорошую мину, но игра мне явно не удалась. В лагере пока всё в порядке, но будет ли так до конца, неизвестно. Начальских наушников здесь гораздо больше, чем нужно. Нервы у меня на пределе, и я могу нечаянно начать разговаривать. А в деле у меня масса примечаний Ушакова. Ох, тяжко.

26 апреля 1961

Относительно этнографических особенностей Вятской губернии. Очевидно, сюда входят, в первую очередь, люди. Это те, в коллектив которых я влился. Осуждены 75% из них по Указу Президиума Верховного Совета СССР от 4.1.1949 «Об усилении уголовной ответственности за изнасилование». В этом лагере сидел Эдуард Стрельцов[3] – краса и гордость Вятлага. <…>

О природе. Здесь активно держится зима с морозами и метелями (а уже 26 апреля). Она продержится до 15 мая, говорят.

О флоре. Нас окружают разные деревья. (В том числе Заболоцкого[4], присланного Наташей [Горбаневской].) Травы и злаки я пока не видел. Овощей здесь тоже нет, кроме присланного матерью лука. Тоскую по картошке.

О фауне. Собаки – вроде нашего Дика. Глупы и беспечны. Зато собачники злы и сварливы. Весь наш конвой стоит держать на цепи. <…>

Я уже написал матери, что приезжать в наш край бесполезно и даже небезвредно. <…>

Я несколько дней безуспешно стараюсь не ругаться матом. В мате я достиг уже некоторого артистизма, и поэтому отучаться нелегко.

Я тоже пою. Знаешь, что? «В нашу гавань заходили корабли». Не потому, что здесь ее еще кто-нибудь поет, а по совершенно непонятным причинам. Перепробовал почти все работы и ни с одной не справился. Левая рука и правая нога начинают потихоньку болеть, и те работы, с которыми я справился бы в первый день, сейчас мне уже не по плечу. Я пыжусь, тужусь, ибо мне для освобождения нужны проценты, но, видно, я к труду не приспособлен. Продолжая мысль Иващенко, останусь обезьяной[5].

Меня радует весточка о Борисе Леонидовиче[6]. Если бы вы могли радовать меня такими общественно-полезными вещами почаще. Но, как пишет мне А. Иванов, всеми людьми, которые меня окружали, овладели спорт, спирт и секс.

В конце, конечно, просьба. Передай моим парням, чтобы они разыскали и прислали мне 2–3 номера «Америки»[7]. Это можно и не повредит.

1-2 мая 1961

Я жив и здоров. У меня всё по-прежнему. Морально и материально хорошо, остальное как в лагере. Праздную 1-е мая. Пью отличный кофе (пачка на кружку воды). Это меня поит человек, который хорошо знает Васю Ситникова. <…>

P.S. Вышел на улицу, а снег валом валит, как в январе.

P.S. Утро. 2 мая. Сугробы выше пояса.

5 мая 1961

У нас первый солнечный день. И снег начинает таять (уже 5 мая). Работать не хочется. Впрочем, мне всегда не хочется работать. А сегодня это всеобщее настроение. На работу шли в два раза медленнее, чем всегда. Я важно вышагивал во втором ряду. А в первом – краса и гордость Вятлага – пять таких харь, каких нет и во французском кино. <…>

Есть у нас еврей по фамилии Фарбер, который третий раз сидит за совращение малолетних, так он сущая энциклопедия. А я совсем наоборот. И читать мне почти не дают. У Фарбера есть несколько достоинств. Ему присылают их по почте. Это колбаса, масло, кофе. Но он болтлив до крайности и настроен совсем иначе, чем мы. Колбасу я ем, а в споры не вступаю. Статью Иващенко он читал. Говорит, что народу мы не нужны. <…>

Забыл. У нас произошло событие огромной важности. Кончилась курятина. Говорили, что наш ЧИС (начальник снабжения) выиграл у ЧИСа соседнего лагеря вагон курятины, а проиграл вагон гороха и еще что-то впридачу. И вот курятина кончилась. Нам грозят консервами, но суп пока на моркови.

«За рекой в тени деревьев» у меня есть. Мне ее прислала еще на Пресню Наташа Горбаневская. Она меня радует довольно часто. То книгами, то очень хорошими стихами («Деревья» Заболоцкого и ее собственные последние). Пу Сун Лина я читал еще на воле. <…>

Стихи, которые ты прислала, вероятно, написаны Валей [Хромовым]. Ну, может быть, я ничего и не понимаю. На всякий случай в следующий раз давай какие-то координаты автора.

Вот вопросы, ответ на которые я хотел бы получить.

1. Был ли в Москве Красильников[8]? Его фотографии я видел в ноябре 1960 года. Тогда же мне сказали, что в июле он уже был в Ленинграде.

2. Что слышно о Лёне Ч.[9]?

3. Видела ли ты Германа Петропавловского? Что и как? Впрочем, этот вопрос я, кажется, уже задавал. <…>

P.S. Приезжали ли ленинградцы[10]? Что, кто и как? Как пьесы и детские книжки?

[8 мая 1961, датируется по содержанию]

<…> Старому дурню вот-вот стукнет четверть века. А он в лагере. И нет ему пути другого… Я чувствую, что это не последний мой лагерь. И майор Ушаков, так трогательно передававший мне твой привет, останется по-прежнему моим другом. <…>

Простая развилка. Серый камень: «Пойдешь налево – решетка, пойдешь направо – решетка. Пойдешь прямо – коммунизм». А я уверен, что коммунизм – это всегда налево. Эйнштейновская кривая идет, кажется, слева направо[11]. Я не люблю Эйнштейна. Володя Яковлев, любовь моя, называл его Эйзенштейном. <…>

День мой начался тем, что в течение двух часов я ставил заплаты на разные части моих туалетов. Туалеты мои известны, а части неудобоперечисляемы. Джинсы – сплошная заплата. Заплаты кроились из старых чьих-то штанов, а ставились и на штапельную рубашку, и на майку, и даже на носки. <…>

Зато у нас началась весна. И снег уже сошел. Вы, москвичи, не можете этого понять. В Москве зимой не бывает первомайского кайского снега. Сегодня вынесли из бараков на улицу умывальники. Но к ним еще нужно топать по грязи. Высохло почти лишь футбольное поле. И гоняют мяч бригада на бригаду по пачке «Беломора» с каждого проигравшего. <…>

Я делал совсем пустяковое дело. И даже если бы не я был инициатором, организатором и распространителем пачки листочков, я бы делал это дело. <…>

Найди в весенне-летней прошлогодней прессе (смотри до ноября) что-нибудь о «чудотворце из Бирюлёва». С этим окаянным сектантом я встретился в сумасшедшем доме. Иван Федотов – совершенно могучий парень. Я бы даже жалел, что не верю в бога, если бы не поверил в серое вещество. Но как живет этот мужик! Он делает свое дело без секунды передышки! Это, черт возьми, жизнь! (Архив Исследовательского центра Восточной Европы при Бременском университете (Forschungsstelle Osteuropa an der Universität Bremen); далее – Universität Bremen)

Александр Гинзбург – Юрию Галанскову

9 мая 1961

Юра, привет! <…>

Моего следователя (ст. след. по особо важным делам) майора Ушакова звали Алексеем Ивановичем. <…>

На первом же допросе у него, 14 июля, накал наших словопрений достиг высочайшей температуры. Я предупредил, что по той причине, что являюсь я не свидетелем, а обвиняемым, свидетельских показаний давать не буду. Правда, знаменитая эпопея «На этот вопрос отвечать отказываюсь» началась несколькими днями позже. А в этот день в конце допроса взбешенный майор вытащил «Скальпель»[12] и пытался добиться ответа на вопрос, кто же автор сего гнусного документа. А я имел неосторожность спросить: «А что, если я?» Так я нечаянно стал автором. Единственным. На чем и держался до конца.

Когда был у вас этот обыск[13]? В конце ноября? Насколько я помню по дате на изъятом при обыске «Скальпеле», это был день, когда комиссия в сумасшедшем доме признала меня вменяемым. <…>

Холины и Сабгиры – не сволочи. Они просто постарше нас. И им меньше хочется за решетку. <…>

Маяковка – это отлично[14].

Нет ли фотографий с последних работ разных художников?

А эти сволочи (Х и С) стихи пишут? Вот это как раз меня и интересует. <…>

Литературно-общественные вопросы меня волнуют все, без исключения. (Universität Bremen)

Александр Гинзбург – Минне Попенковой

9 мая 1961

Я сегодня работаю на подвозке досок. Это то, с чего я начал свою трудовую деятельность в лагере. Потом мне захотелось труда полегче, и я влез в упаковку планки. А сейчас на дворе солнышко, в цеху не сидится, вот я и вожу на вагонетке длинные доски. Нагружаю, сгружаю. А пока путь забит другими вагонетками, пишу письмо. <…>

Сейчас столяры делают мне большой ящик для книг, журналов, посылок.

Сегодня впервые вышел на работу не в зимней шапке, а в «сталинке». Картуз этот идет мне удивительно. Когда освобожусь, первые визиты нанесу во всем казенном.

Хорошая у меня сегодня работа. Доски грузятся так, что одна сторона перевешивает, чтобы удобнее было разворачиваться. А на прямой я сижу сверху на коротком конце для равновесия. И меня везут по всей бирже. До обеда осталось десять минут. Перевезено три вагонетки. А всего нужно за день перевезти десять. Ничего, справимся.

Стою в столовой в очереди за миской. Обычно мне везет, кто-нибудь сразу отдает мне свою. А сейчас мы пришли рано, знакомых совсем нет. Минут десять придется ждать. На вопрос: «Даешь миску?» отвечают: «Забито». А с ложкой я не расстаюсь никогда. (Universität Bremen)

Александр Гинзбург – Юрию Галанскову

11 мая 1961

Юра! <…>

Что тебе рассказать? Хочешь, про мою встречу с Иващенко[15]?

Прихожу на очередной допрос. Сидит, сверкает очками с золоченой дужкой.

Говорит:

– Здравствуйте.

Отвечаю:

– Спасибо, и вам того же.

Допрос начинается. Ушаков предоставляет ему слово. Он говорит:

– А теперь мне хочется поговорить с вами о литературе.

Отвечаю:

– А вам не кажется, что мы с вами выбрали для этого не совсем удачное место?

Разговор окончен.

Откуда взялись остальные тексты, которые я якобы произносил, я не знаю. Очевидно, из показаний свидетелей. (Universität Bremen)

Александр Гинзбург – Минне Попенковой

11 мая 1961

Вчера была суббота. Нужно было работать до пяти часов. А выходных до мая почти не было. И вдруг без десяти пять раздался трубный глас бригадира: «Кто хочет не работать в понедельник, пусть останется и погрузит вагон». Нужно было пять человек. Мое отношение (то бишь, отношение моих плеч) к погрузке ты знаешь. Но я бросился к нему так, что от меня шарахнулись. И я возглавил этот список. За три часа мы впятером погрузили «плюс» (самый большой вагон) досками, которые почему-то называются «погонаж», и двухсполовиной-метровыми пачками планок для обшивки потолка. И в половине девятого мы пришли в зону. Не умываясь, не заходя в бараки, кинулись в столовую. И тут впервые гигантский аппетит совпал с возможностью его утолить. Нам дали полбачка супа и полбачка каши (это еда человек на двадцать) на пятерых. И всё масло, которое осталось от общего ужина. И гору селедки. Мы добрый час жрали и сожрали всё. <…>

Туго сейчас в одном отношении. С нашим этапом пришли четыре еврея, в том числе и ваш покорный. Один устроился завхозом, другой в сушилку, остальные (мы с Фарбером) в 26 бригаду. Но Фарбер из двадцати дней апреля десять был «на кресте», то есть освобождался санчастью. Начинаются разговоры о жидах и жидовских мордах. Особенно усердствует бугор. Я-то от этого легко избавился. Когда он меня этак препотешно окликнул с расстояния метров в десять «жидовской мордой», у меня в руках оказалась метровая планка. Я, не задумываясь, швырнул ее в него, попал по спине, но она как будто в горле у него застряла. Разговорчики обо мне прекратились, но при мне все же продолжаются. В общем, «ношу с собой, как заразу, проклятую эту расу»[16]. Чертовы жиды, особенно два первых идиота-торгаша, вызывают всеобщую злость. А ведь здоровейшие мужики, рожа в кормушку не лезет. <…>

Сейчас я пойду писать помиловку еще одному парню. Это значит, буду пить чай, есть конфеты, баранки, курить тот же «Беломор».

Вложите в какую-нибудь бандероль пару пачек «Djebel». Здесь есть «Witosha»[17], но это несъедобно. Много не надо – только пару пачек. <…>

Не помню у кого, но у кого-то я просил однотомник Есенина. В лагере нет Есенина. Это считается для лагеря позором. За неимением такового читают Вознесенского и Рождественского. Нравится.

И очень нравятся Наташины стихи «Седыми, боюсь, родятся дети у нас…» <…>

Числа десятого у меня все же будет первая получка. Не знаю, что с ней делать. В ларьке только курево, баранки и странного вида кировского производства конфеты. Даже конвертов нет. <…>

Письмо еще не кончилось. Только сменилась авторучка.

Выходной (первый) провел очень плодотворно. После обеда (пшенная каша) завалился спать и проспал до ужина. А после ужина пошел в гости к местному поэту, которого зовут Антон. Стихи у него замечательные. Вполне безграмотные. И вполне идейные. Я попробую направить его на путь холинизма. Это может получиться. <…>

P.S. Напишите подробно, в чем сущность дела Ольги Всеволодовны Ивинской и Иры Емельяновой[18]. Обязательно. (Universität Bremen)

Александр Гинзбург – Юрию Галанскову

15 мая 1961

Юра! <…>

Говорят, ты делаешь что-то очень хорошее, полезное, приятное. Я несказанно рад этому. Это не было для меня неожиданным. В последних беседах со мной Ушаков много говорил о тебе, о «Камине»[19], о твоем упрямстве. Как и чем окончились твои встречи с этим долговязым майором? Мной он остался явно недоволен. Ведь почти на все вопросы я отвечал: «На этот вопрос отвечать отказываюсь». Правда, ему удалось перехитрить меня и в уголовное дело всунуть все, что было там совершенно ни к чему. До сих пор помню его коронный вопрос (сохраняя его орфографию): «Вы клевещите на советскую власть и демогагически заявляете, что ей не повредит. Почему?» <…>

Пришли мне своих и чужих стихов, в том числе стихи, так полюбившиеся Иващенко, что он их процитировал. <…>

Я сам начал в одиночке искусствоведческую работу, но здесь у меня совершенно нет ни сил, ни времени ее продолжать. Жаль будет, если она заглохнет. (Universität Bremen)

Александр Гинзбург – Минне Попенковой

15 мая 1961

Перед этим написал Рустему и матери. Эти письма вложены в этот же конверт. В целях экономии (ибо 8 конвертов из 20 я был должен, а остальные уже на исходе), а также потому, что на Рустема не надеюсь. Юдин мне все же написал. <…>

Вчера, когда мы пришли с работы, нас обрадовали: сегодня кино и баня (наконец-то, а то десять дней совсем не было воды, не работала водокачка). <…>

Ахматова-то милая старушка и без ее книжки я могу еще обойтись. А вот Борис Леонидович – дело совсем другое. Незвала тоже не присылай. Мне сейчас приходится учитывать вес моей библиотеки.

Хочется парочку последних Ремарков («Жизнь взаймы» и еще что-нибудь).

Горбовского шли сразу. <…>

И, хочешь, огорчу. Я сижу не последний раз. Это из обещаний майора Ушакова. И из последующих моих выводов. Всё нужно делать совсем не так, как делалось это нами.

Эти тексты совсем не для мамы. А знаешь ли ты Указ от 5 мая 1961 г.? Не о тунеядцах, а второй[20]. К сроку тюремного заключения по статье, которую я как-то до сих пор считаю своей, будут добавляться от 2 до 5 лет ссылки.

17 мая 1961

Вот уже и ночь. А мне нужно написать еще одиннадцать писем, ибо я поставил себе за правило отвечать сейчас же по получении. Вчера получил рекордное количество писем – восемь. Тут и Светлана, и Севка Мрякин, и Губерман, и даже Рустем. <…>

В бандероли оказались польские журналы и книжка Кожинова[21], которую я читал еще в рукописи, но с удовольствием прочитаю еще раз, ибо к человеку этому отношусь с любовью. В ней есть интересные вещи, очень в свое время мне помогавшие. Иронического отношения к ней я не принимаю. Не сержусь. <…>

Майор Ушаков I передал мне твой привет лишь один раз – 21 декабря (в день рождения вождя и учителя). На следующий день я уже подписывал двести шестую (об окончании следствия). <…>

Ты пишешь, что вопросов нет. А они есть. Всё те же. В частности, меня интересуют подробности ваших бесед на следствии (я их до сих пор не знаю) и Юрины дела. <…>

Всех, кто мне пишет, в той или иной мере интересует вопрос, изменился ли я. И да, и нет. Просто я понял свое назначение (совсем не великое) и буду делать свое дело (пусть маленькое и техническое, но свое). <…> А в деле – счастье, вся жизнь. Как жаль, что я сейчас тоже лишен вдохновения, да впридачу и устал, как лошадь. Я бы мог рассказать тебе о нем. <…> Справлюсь ли я с этим делом? Это самый больной вопрос. Но ведь и слабенький «Синтаксис» что-то сделал, заставил людей поработать, помечтать, пожить. А мое главное – куда больше и шире. Нужна будет большая вера в него, в его правоту и полезность. <…>

Работа, начатая в одиночке, застряла. Материалов о средневековом искусстве у меня нет, а воспоминания слабы и не греют. Но это дело, которое может еще подождать несколько месяцев.

Встреча великого писателя с великим адвокатом[22] не вселяет в меня надежды. Но ее подробности могут быть интересны, как анекдот на будущее.

[Штемпель получения 20 мая 1961]

Сегодня так хотелось проехаться по начальнику режима! Понимаешь, сделали мне хороший ящик под нары, большой, удобный. При желании, в нем можно было прятать отказчиков от работы. А режим проклятый не пропустил его в зону. Сегодня я все утро ходил за ним и уговаривал. Но телеграфный столб уговорить гораздо легче. Пришлось беседовать с начальником отряда, чтобы натравить его на режима. А я вида погон почти не переношу. Но ящик какой! <…>

Можешь быть уверена, что я сделаю все, что в моих силах, чтобы скорее вернуться. А потом – все, что в моих силах, чтобы вернуться в лагерь. Правда, теперь добавляют ссылку, но уж чорт с ней. <…>

Завтра я остаюсь в зоне. Как ты думаешь, зачем? Что делал О. Бендер во время автопробега? И я завтра буду писать плакат. Что-то о тунеядцах. Никогда в жизни я этого не делал. Но здесь я берусь за всё. Ничего, научимся.

Вчера произошло серьезное событие. Приезжал к нам начальник Вятлага. Такое бывает раз в три-четыре месяца. И беседа, которую он провел с заключенными, ничего приятного нам не обещала. Во-первых, он рассказал о новом исправительно-трудовом кодексе. Режим в лагерях собираются, по его выражению, «ужесточить». Во-вторых, заявил, что условно-досрочное освобождение ныне является не правом заключенного, а поощрением лагерной администрации для особо отличающихся.

[21 мая 1961, датируется по содержанию]

Начинается старая история – письма на обрывках бумаги. Сейчас решаю задачу: как написать пять писем на трех листочках? Справлюсь ли? Конверты я стреляю по всему лагерю, и с каждым днем это становится все труднее, ибо в ларьке тоже кончились конверты, а марок и не было. <…>

Сейчас меня поставили на вязку планки. Это не так тяжело, но пока я еще не привык. Руки я исцарапал проволокой, поясница болит, ибо всю смену я работаю, согнувшись. <…>

Люди живут здесь, привыкают и считают это совершенно нормальным. Правда, воля для них – сказка, и я невольно разбиваю эти их грезы. Так что все относительно хорошо. Только вас всех нет. А приезжать ко мне не нужно. Я стараюсь выскочить по половинке, а до этого времени всего два с половиной месяца. Ваша задача – удержать мать от приезда в наш Кай. Это абсолютно бесполезно. Я постараюсь писать вам чаще (раз в два дня).

У меня к тебе несколько вопросов, на которые мне нужны подробные ответы:

1. Стихи последние – Стася [Красовицкого], или я совсем отупел?

2. Видела ли ты Германа Петропавловского? Что, как и почему он так не понравился матери?

3. Как дела с обменом жилплощади (у нас дома)?

4. Какие непорядки могут без меня начаться? <…>

P.S. Я подружился с конвойной собакой. Она подошла и лизнула меня в грязную руку. Я ее погладил. У колонны заключенных были квадратные глаза. А барбос этот удивительно похож на Васю. (Universität Bremen)

Наталья Доброхотова: В МГУ одно время было поветрие, когда человек прямо на комсомольском собрании вставал и через всю аудиторию кидал комсомольский билет: мол, не могу больше состоять в этой организации!

Году в 1957–58 Герман Петропавловский – он даже внешне был на народовольца похож: недотёпа такой – тоже так поступил. Ну, его, конечно, исключили – и из комсомола, и из университета. Но с ним сохранила отношения наша подруга, они учились в одной группе. Он и к нам заходил, толкал идеи, которые тогда были очень распространены: надо вернуться к ленинским истокам, к подлинному коммунизму, для чего делать новую революцию. Где-то возле «Сокола» у него была настоящая конспиративная квартира – стол, стулья да лампочка под потолком с газетой вместо абажура, больше ничего. Ну, 1905-й год, да и только! Они там собирались, планировали теракт. Не в шутку, на самом деле: по жребию решали, кто пойдет убивать милиционера. Их, конечно, взяли, Герман отсидел какое-то время и вышел. И стал приходить к Гинзбургу. То есть Алик-то уже сидел, а Людмила Ильинична Германа поначалу принимала, как и многих. Но он мог, например, попросить: «Людмила Ильинична, я у Вас вчера не был, а мне для дневника нужно записать, кто к Вам вчера приходил». То ли подвинулся умом в тюрьме, то ли его завербовали и дали задание ходить к Гинзбургу, а потом докладывать, и он решил таким способом показать это. Естественно, его тут же из дома выгнали. (Интервью составителю. Июль 2016)

Александр Гинзбург – Юрию Галанскову

[21 мая 1961, датируется по содержанию]

Юра! <…>

Первое. Весна – плохое время для нашей работы. Тем более, что работа ограничена рамками искусства. А для учебы (при всех весенних трудностях) это время – как нельзя лучше. Пойми и сдай сессию.

Второе. Газета «Советская Россия» за 19 мая. Письмо из Саратовского университета «Шестидесятники рвутся на Парнас»[23]. Всё же рвутся, а не карабкаются. Нужно отбросить столичное чистоплюйство и связаться с этими людьми. О результатах доложить. (Universität Bremen)

Александр Гинзбург – Минне Попенковой

[Штемпель получения 28 мая 1961]

Вот послушай:

«Раздельщики! Рационально разделывайте хлысты, чтобы увеличить выход делового сортамента!»

«Знай и помни всегда – в твоих руках твоя судьба».

«Лучшей школой воспитания, самым строгим учителем является жизнь, наша советская действительность» (Н.С. Хрущёв)

«Бригада передового труда

С превышением план выполняет всегда.

Кто в бригаде нашей состоит,

У того легко учеба спорится.

За здоровый, чистый, честный труд

Против всяких зол бригада борется».

«Не следи за гудками, а следи за станками».

«Слову вера, делу мера, а проценты любят счет».

«Матерное слово есть неприкрашенная, мелкая, бедная, дешевая гадость, признак самой дикой, самой первобытной культуры. Позор грубиянам и сквернословам!»

«Если один лес рубит, а семеро в кулаки трубят, то добра никогда не будет».

«Взятых темпов не снижай, лес стране заготовляй, я тебя опережаю – ты меня опережай». <…>

Такие плакаты висят у нас в зоне. Я записал первые попавшиеся. Тебе для развлечения. Или для перевоспитания. Нас они не трогают. Используются для приготовления чифиря, ибо сделаны из тонких досок. Отличное топливо. <…>

Я опять в зоне. Вчера был эстрадный концерт Кировской филармонии, а сегодня я пишу об этом в многотиражку Вятлага. Приспособился.

27 мая 1961

Сегодня я наконец-то выхожу в ночь. Поэтому днем сижу в зоне. Все последние дни чувствовал себя неважно. Чисто физически. То ли отравился чем-то, то ли устал. А в санчасть никак выбраться не мог. Там все время много народу, а я слишком ленив. Последние два дня работал кариатидой. Подпирал спиной столбы, которые сверху забивались здоровой деревянной бабой. Строили новый цех. С этой ночи начну работать на пилораме. Работа немного тяжелее, но это вполне компенсируется тем, что в бригаде отличные парни. И бугор не лается.

[Штемпель получения 31 мая 1961]

Мы поздно выросли. Наше поколение как-то отстало в развитии. В двадцать пять уже пора делать одно дело, а не искать по закоулкам. Меня утешает лишь одно: «Хуренито» был написан в тридцатилетнем возрасте. Постараемся же расти быстрее. <…>

Меня допрашивали только Ушаков, Сыщиков (тоже ст. следователь по особо важным), полковник Панкратов, генерал-майор юстиции Чистяков и зампред Комитета Тикунов. Несколько раз присутствовал зам. генер. прокурора Мишутин, и почти все время – «мой» Прошляков. Мечтали о «крупном деле». А мне порой было тоскливо, что дело не крупное. Даже как-то неудобно за «Синтаксис». Но я ничего такого не говорил и вообще помалкивал в тряпочку. Майор мой отличался превеликим остроумием. Его методы ведения следствия до сих пор вышибают у меня слезу. Когда меня привезли из института Сербского, то на первом же допросе на полочке столика, за которым я сидел, я увидел газету. До этого газет мне не давали. В институте мы доставали их тайком у уголовников из другого отделения. Да и здесь, в кабинете Ушакова, газета осталась случайно. У нее даже была оторвана часть страницы, чтобы лучше было видно, что несколько американских шпионов раскаялись и были советской властью прощены[24]. Прочитав заголовок, я отдал газету майору, а на вопросы о «Скальпеле» отвечать не стал. <…>

На этом месте я заснул. Продолжаю утром. Только что получил замечательный привет из столицы. В детской передаче стихи Холина о Лентяе Лентяевиче. Стихи, предельно подходящие к ситуации. «Вставай, лентяй, руби дрова». Дальше идет поучительная история о том, что симулянт Лентяй жалуется на то, что болит живот, а когда приходит время обеда, хватает самую большую ложку и самую большую миску и бежит обедать.

<…>

Только что принесли в санчасть из рабочей зоны одного парня из нашей секции. Чуть теплого. На распиловочном станке вырвался «балан» (двухметровое бревно) и угодил ему прямо в голову. Череп раскололся. Парень еще жив, но без сознания. Потерял массу крови. Мы все звали его Пончиком – такой здоровый, румяный парень. В зоне страшный шум. Говорят, что в рабочей зоне будет еще больше, потому что парень истекал кровью, а машину ждали больше часа. Меня это тоже выбило из привычного состояния. Писать пока бросаю. За меня в этом плане можно не беспокоиться, к сумасшедшим станкам я и близко не подхожу. …прости, больше сегодня писать не могу. Прошло часа четыре, и я распсиховался до предела. Курю непрерывно. А еще нужно написать что-нибудь бодрое матери. Руки дрожат. <…> Пончик в сознание не приходит. Голову бы оторвать сволочам.

<…>

Пончик умер. Через два часа после того, как я опустил в ящик предыдущее письмо.

А еще у нас начались пожары. Пока горит только лес. Но говорят, что и нас будут использовать для тушения пожаров. В качестве огнетушителей. (Universität Bremen)

Александр Гинзбург – Игорю Холину

[Без даты]

Добрый день, Игорь!

Еще не было Вашего письма, а уже был привет по радио: «Вставай, лентяй, руби дрова». Встал я и пошел… обедать. Ибо работаю в ночной смене, дрова не рублю, а пилю. В остальном – идеальное попадание в цель. С большой ложкой почти не расстаюсь. Вот о миске – другой разговор. Свои миски лишь у педерастов.

Всякое такое добро и у нас есть. Вообще, лагерь фраерский с преобладанием «шерстяников»[25] (Указ от 4.1.49 «Об усилении уголовной ответственности за изнасилование»). У шерстяников самые большие сроки и вся власть в лагере. Московский этап, с которым я сюда прибыл, отличается от всего здешнего контингента. Нам пока трудно, но мы боремся тоже за место под солнцем. Перевоспитать меня этот лагерь не в силах. Но интересного много. Пишу разные жалобы и помиловки (не себе, конечно). Узнаю всякие «примочки» и «замазки». Думаю, что в жизни это не пригодится. Но забавно.

О занятиях литературой. Стихов я не пишу с начала 1959 года. Прозу буду опять писать на свободе. А сейчас взялся опять за ум и вот уже неделю продолжаю искусствоведческую работу, начатую еще в одиночке.

Получил я книгу Кожинова «Виды искусств». Как живет наш общий друг? Мне не хочется писать ему лишь потому, что при подписании акта о задержании изъятых у меня материалов следствия прочитал в нем фразу: «Три экземпляра нелегального журнала «Синтаксис», переданные Кожиновым». А в чем здесь дело, я не знаю до сих пор.

Игорь, может быть, Вы совершите еще один подвиг и напишете мне об этом? Еще меня интересует выставка Льва [Кропивницкого], организованная ребятами, и выставка Вейсберга в МОСХе[26].

А больше всего меня интересуют стихи для взрослых. Письма ко мне не проверяются.

Я стараюсь поскорее попасть в Москву, но сие зависит не от меня. А нетерпение растет.

Напишите мне что-нибудь о Москве. И стихи.

Привет всем. Саша. (Universität Bremen)

Александр Гинзбург – Минне Попенковой

2 июня 1961

В предыдущую ночь загадал, освобожусь ли по половинке. Накануне накидал огромную кучу опилок – горы Кавказские. Днем их должны были убрать. Так же непременно, как я подхожу к условно-досрочному. Уберут – освобожусь, нет – не освобожусь. К моей смене гора выросла еще так, как будто мне сидеть еще, по меньшей мере, лет десять. Откинув приметы, все кончилось замечательно. Бугор сказал: «Ах так! Накидаем же им пик Сталина». При всем желании это было не в моих силах. И на опилки встал Толик Стропило. Меня оставили без работы. Этого я выдержать не мог и всю смену проработал подрамщиком. А Фиксы спали по очереди. Мне это было нетрудно. Ведь у нас уже был кофе. Не нужно беспокоиться за мое сердце. Крепкого кофе мы пьем очень мало. Пятидесяти грамм хватает на пять человек. <…>

С половинкой, по общему мнению, дело сложное. Меня могут позвать и предложить такое, на что я не соглашусь ни за какие блага. Здесь это выразительно называется «лОжить». А характер у меня идиотский, я могу сказать что-нибудь резкое. Впрочем, я, кажется, научился сдерживаться. <…>

Наташа прислала все свои стихи. Ее декабрьские просто замечательны. <…> Это поэтесса, которая может позволить себе любую вольность. И не позволяет. Она просто молодец. Но пишет мало. <…>

Меня жрут комары. Их уже тучи несметные, а будет еще больше. По местным преданиям. А позаботиться о мази от комаров я просил Рустема. Круглый идиот! <…>

[Штемпель получения 11 июня 1961]

День сегодня был холоднющий. Все предсказывали снег, но этого не случилось. <…>

Все уже спят, а я все еще в полном арестантском обмундировании лежу под одеялом, под пальто и под телогрейкой. И на голове у меня картуз. Я постараюсь приехать в нем в Москву. Пытаюсь представить себе цвет Москвы, а в глазах только серый асфальт. И нет пыли. Сегодня холодный ветер гнал по лагерю столбы коричневой пыли. А на вышке около столовой караульный пел во всю глотку: «Сердце мое, не стучи. Бедное сердце, молчи».

8 июня 1961

У нас четвертый день жарит солнце. Вчера, в воскресенье, я работал днем. Часа два, не больше, я побыл на солнышке и сгорел. Кожа еще не слезает, но спина болит.

Вчера же получил рекламу чешского пива. Для людей, лишенных всех достижений атомного века, такие картинки – суровое испытание. <…>

Со мной рядом поселился Фарбер. Всё бы ничего, но он эрудит. И любит задавать вопросы, как в викторине. Например: «Кто в русской литературе первый использовал слово «коммандос»?» Оказывается, Лев Кассиль в «Дорогих моих мальчишках». Невежда (я) посрамлен.

У нас начинаются белые ночи. Они еще не совсем белые, но уже светлые и еще побелеют.

Утром очень тяжело идти с работы. Солнце превратило грязь в пыль. Трудно сказать, что хуже. К грязи мы уже успели привыкнуть.

17 июня 1961

Кто мне пишет? Пожалуйста, полный отчет. Беру подшивку писем и начинаю перечислять. Людмила Ильинична Гинзбург – 7 писем, общим объемом в 150 слов. Р.Э. Капиев – 4 письма, из них два на Пресню. Герман – 6 писем, из них последнее – очень давно. Галка Кравцова – 9 писем и несколько бандеролей. Наташа Горбаневская – 5 писем и вдвое больше бандеролей. Рабин – 2 письма, Гриша Померанц – 2 письма. И по одному письму от Юры, Галочки Галансковой, Галочки Старостиной, Юдина, Губермана, Маши Кладницкой, Светланы Штутиной, Холина, Сабгира, Шварца, Севки Некрасова, Севки Мрякина, Толи Иванова, Риты, Кирсанова и нескольких людей, которых ты совсем не знаешь. <…>

В газете «Известия» за 7 июня новый клеветон с участием Холина и Кропивницкого[27]. Мужики не успокаиваются. Пресса не дремлет. Всё это очень хорошо. «Ленинградскую правду» я бы прочитал с удовольствием.

Пожары? Каждый день на горизонте четыре-пять дымов. Соседние лагеря горят потихоньку, а наш стоит, как несокрушимая твердыня.

26 июня 1961

Ходили вчера по зоне разные чины администрации. Объясняли, что всякие «половинки» фактически отменены, то бишь переданы в руки лагерной администрации для поощрения особо отличающихся, в рядах которых я быть не могу. Мое настроение после этого можешь себе представить.

28 июня 1961

В воскресенье, когда была предыдущая почта, чтобы не пропустить почты, я даже не пошел в кино, хотя шла моя любимая китайская картина, забыл название. <…>

И выручил меня конвой – мазью от комаров. Это не «Тайга», а какая-то прозрачная густая жидкость. Действует она отлично. Нет, ребята, я не гордый, я согласен на «Тайгу». Но ее нет. <…>

А я на минутку представляю себе приезд в Москву Александра Ильича, приезд, до которого, еще, быть может, год, а даст бог – меньше. Мне хочется приехать очень тихо и первые три дня никого кроме тебя не видеть. Я хочу посидеть в красном кресле, от которого к тому времени уже отвалится подлокотник. И к концу третьего дня пойти «в гости» в какую-нибудь наглухоту прокуренную комнату, где люди даже не очень и здороваются друг с другом, а из-за дыма могут за целый вечер кого-то не заметить.

[Штемпель получения 2 июля 1961]

Я, наверное, не смогу забыть свою бригаду и на воле. Такую редко можно встретить, и многим парням стоит и нужно помочь. Но это уж мое дело, будущее. <…>

Мать мне все еще не пишет. Видимо, Косачевский[28] мрачно настроен, а она не хочет мне это писать. Старушенция не понимает, что такие подозрения еще тяжелее.

Юрке передай, что мне нужны всякие стихи. С ними не так чувствуешь себя отрезанным ломтем.

[Штемпель получения 8 июля 1961]

А работали сегодня лишь до пяти утра (у нас суббота). Я-то сам работал лишь до двух, до момента. Потом сидели, трепались. А как в зону пришел, залез с трудом на нары – и как убитый. Продрал глаза лишь в семь часов. Сходил в столовую, съел несколько кусков икры селедочной и миску супа – пшено, картошка, мясные консервы. Наш бывший бугор стал теперь поваром и кормит нас вполне прилично. Во всяком случае, кусок мяса в моей миске был. <…>

А еще я должен точно знать, как дела у матери с работой. Только этой нервотрёпки ей не хватало.

Не пойму никак, на что надеется адвокат. Что может ему дать встреча с Прошляковым. Визит к великому писателю должен доставить ему удовольствие. Пусть и Юра [Галансков] сходит к Эренбургу. Ему этого хочется, а мне не помешает.

3 июля 1961

Интересует меня, на чем основана уверенность адвоката, что пора подыскивать мне работу в Москве. Здесь у всех настроение мрачное, на условно-досрочное не надеются.

7 июля 1961

Сегодня по радио мы узнали о смерти Старика[29]. И мне вовсе не хотелось никому о нем рассказывать. Когда умер Борис Леонидович, мы все больше молчали. <…>

Была у меня еще одна беседа с курсантом. Такая же пустая, как предыдущая. Но он был более подготовлен, так как поговорил с начальником спецчасти. К условно-досрочному освобождению пока в этом лагере не представляют, так как, по мнению нач<альника> спецчасти, достойных этого еще мало. Вот когда их будет побольше, тогда… Суды будут. Едут. Пока они на севере Вятлага, через месячишко и до нас доберутся. <…>

И сегодня же пришел этапом из Москвы бывший зав<едующий> какого-то отдела «Литература и жизнь» Тихонов. Три года за попытку изнасилования, сел в мае этого года. Два месяца назад. Я его покормил, напоил кофе, устроил спать, но поговорить не успел. Так что подробностей не знаю. Было бы хорошо, если бы Юра узнал что-либо о нем в Москве. Это можно сделать через Чудакова (Г9-28-46) или через Вадима Кожинова (В1-97-25). Подозрителен этап из Москвы, состоящий из одного человека. Узнайте о нем обязательно.

Диметилфталат я сегодня получил и сейчас сижу помазанный. Это как раз то самое средство, которым нас несколько раз выручал конвой. Поэтому и пропустили легко, и употреблять его мы уже умеем. <…>

Сегодня утром кончил устраивать Тихонова. Зовут его Славой (Ярослав). Заведовал он информацией, тем самым отделом, где работает Сашка Авдеенко. Так что полуофициальной информацией двухмесячной давности я обеспечен.

Ну вот и макароны сварились. Пойду вывалю в них банку паштета. Больше ничего не осталось. Остальное мы навалили на Фарбера. Ему на новое место еще долго не будут приходить посылки. И получку он не успел получить.

[Июль 1961]

Получил только два письма, одно от тебя (ночь с 30 на 1), другое посылаю в этом конверте. От сектантов-пятидесятников. Если помнишь, я писал, что был в институте Сербского вместе с Иваном Федотовым – «чудотворцем из Бирюлёва». Написал я ему на адрес матери, ответ получил пока лишь от его «братьев». Ответ, на мой взгляд, замечательный. <…>

Тихонова устроили отлично. Старшиной отряда. Теперь в трех отрядах из четырех свои старшины. Постепенно всё образуется. Можно будет и перезимовать не тяжко. <…>

Весь день опять протрепался. С Тихоновым. Узнал массу любопытнейших московских сплетен. Сегодня, в частности, он рассказывал и о том, какой отклик вызвало дело «Синтаксиса» в «Лижи»[30]. Переполох был великолепный. Неужели сейчас Юра не сможет еще хоть немножко потравить их. Очень стоит.

Я здесь ведь могу судить о его работе по советской прессе. А она молчит. О саратовцах, лезущих на Парнас, почему-то пишут. Для того, чтобы заставить газеты заговорить, далеко не обязательно садиться в тюрьму. Просто нужно работать крупнее и оперативнее, и ближе к ним.

Только не будьте «тунеядцами». Вероятно, это вы и сами понимаете. Все эти майские Указы – прямо против нас. Только их и нужно бояться. Их ведь обойти труднее, чем уголовный кодекс.

[Штемпель получения 15 июля 1961]

Ох, до половинки четыре дня. Если бы я совершенно не надеялся досрочно освободиться, было бы гораздо легче. Тогда я попросил бы прислать часы – старую «Победу». Пока же могу лишь считать дни. <…>

Как дела у матери с работой?

А нашла ли она работу для меня? Пусть ищет. Тихонов наобещал мне кучу рекомендаций. Сейчас он, по-моему, мечтает лишь о том времени, когда мы будем работать вместе. Но это произойдет года через полтора, раньше ему не освободиться. В «Лижи» мы написали коллективное письмо – общим знакомым.

11 июля 1961

Сейчас одиннадцатый час (утро). Работали мы сегодня зверски. Грузили вагоны изоплитой. Это здоровые куски довольно толстого (1,5 см.) картона. А берешь их штук по восемь на спину. И так семь часов. Потов двадцать сошло с вашего покорного.

Пока пришли в зону, пока отмывались от пыли и грязи (грузилось все это в вагоны из-под цемента), завтракали, пока я постригся и побрился… – вот и начало одиннадцатого. В одиннадцать у нас кино. После этого сразу обед. А после обеда я все же лягу спать. Вчера я встал к обеду. Выходит, что не сплю я ровно сутки. Так не годится. <…>

Был я в четверг в спецчасти. Там мне объяснили, что представление к условно-досрочному освобождению зависит целиком от желания начальника отряда. Пытаюсь воздействовать на его желание через «своего» старшину Витьку Аносова. Но надежд немного. Мешает Лубянка. Ее все боятся, как огня. Этого объяснять не нужно. <…>

Спасибо за стихи. Побольше бы. И Стася [Красовицкого][31] поновее. Он ведь рос с годами. Тебе не кажется?

15 июля 1961

Начну с самого главного. Сегодня в нашей зоне первый суд. Его еще не было, будет вечером. Так что подробности – в следующем письме. Пока известно одно. На суд представлено 8 человек. 7 из облегченной зоны и один с нашей. <…>

Вчера я вволю наслушался лагерных песен. Две гитары и пять или шесть хриплых голосов. Приличный голос только у Лемешева. Этот парень подозревает, что он сын Сергея Яковлевича. Он родом из Медного Калининской области, да еще и Вадим Сергеевич. Петь он не умеет, но голос есть и очень приятный. Только не поставленный. Поет он и днем и ночью. Днем его за это бьют, а ночью все же слушают. И даже просят петь. <…>

Только что выяснилось, что суд уже идет. В облегченной зоне. Нашего парня уже туда увели. Если он вернется до шести часов, то результаты сообщу уже в этом письме. <…>

Я дотянул письмо до вечера. Суд кончился. Полный порядок. Освободили всех восьмерых. Самой главной сволочью оказался наш замполит. Он единственный возражал против освобождения некоторых. Но суд был милостив. Впридачу выяснилось, что суда не было семь месяцев лишь по вине нашей лагерной администрации. Но администрация остается на месте, а суд уезжает. И когда его опять вызовут, неизвестно.

[Штемпель получения 19 июля 1961]

Разговор с майором не получился. Зубная боль ночью утихла. Она и не могла не утихнуть, работал я как вол. Когда пришел с работы, на мне можно было выжимать не только майку и рубашку, но и верхнюю куртку.

Но все же перед этой работой мастер наш сообщил мне, что майор собирается представлять к суду двоих из нашей бригады, в том числе и меня.

Но вот пришло 15-е и обрушило на мою голову все свои прелести. Почти всех, у кого прошли или подходят половинки, в понедельник отправляют на этап – в другой лагерь. И меня, конечно. Этого, безусловно, следовало ожидать, но приятного мало. Пока там с нами познакомятся, пока представят на суд, да еще могут переслать и еще в пару лагерей.

17 июля 1961

Это письмо пишется 17 июля за несколько минут до отъезда из лагеря. В другой лагерь. На Север. Письма оттуда будут идти, вероятно, еще на день дольше. <…>

Провожают меня торжественно, чуть ли не с оркестром.

21 июля 1961

Привезли нас на 30-й ОЛП. Уже почти сутки мы валяемся в зоне под забором бани, ждем, пока нас отправят на вторую Веслянку – облегченную подкомандировку[32] этого лагеря. <…>

Мой новый адрес будет: Кировская обл., Кайский р-н, п/о Верхне-Камск, п/я 231/30 – Веслянка 2. (Universität Bremen)

Александр Гинзбург – Людмиле Ильиничне Гинзбург

[Не ранее ноября 1961, датируется по содержанию]

<…> Перехожу к деловой части. Копии отказов хранятся в моем личном деле. Мне их только «объявляют», и за это я расписываюсь. Но при этом умудряюсь (или ухитряюсь) их переписать. Посылаю все три, которые у меня есть

[В письмо вложены три рукописных копии документов:]

Прокуратура СССР

Прокурор

ИТЛ «К»

10.10.61

№ 1804

Начальнику спецчасти 12 лаготделения. Объявите заключенному Гинзбург А.И., что его заявление прокуратурой проверено, он судом 14.7.61 г. признан особо-опасным рецидивистом, а поэтому он на основании Указа от 5.5.61 г. к досрочному освобождению не подлежит.

Зам. прокурора ИТЛ «К» [Подпись]

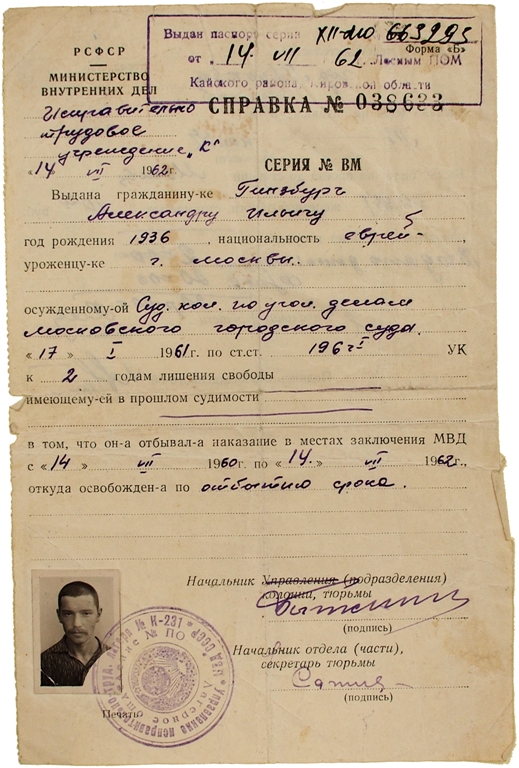

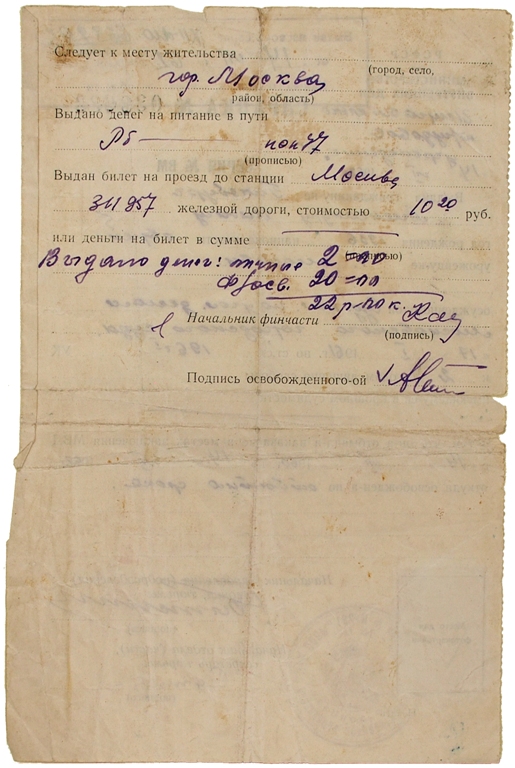

Выписка из протокола № 1

заседания наблюдательной комиссии по рассмотрению дел об условно досрочном освобождении заключенных от 18 октября 1961 г.

Слушали:

Материал на условно-досрочное освобождение на заключенного Гинзбург Александра Ильича 1936 г. рождения, осужденного 17.1.61 г. Судебной коллегией по уголовным делам Московского горсуда по ст. 196 ч. 1 УК РСФСР на 2 года. Отбыл ½ срока наказания.

Постановили:

Ходатайство лагадминистрации отказать, как не искупившему свою вину.

Зам. председателя наблюдательной комиссии Леонтьев

Прокуратура СССР

Прокурор

ИТЛ «К»

3.11.61

№ 1804

Начальнику спецчасти 12 лаготделения. Объявите заключенному Гинзбург А.И., что его заявление прокуратурой проверено, он особо-опасным рецидивистом признан не был, но наблюдательная комиссия от 18.10.61 г. в ходатайстве на условно-досрочное освобождение ему отказано – правильно.

Зам. прокурора ИТЛ «К» [Подпись]

Я оставил даже орфографию подлинников. Больше я пока ответов не получал, последний был на днях. Почти месяц он до меня добирался.

Сам я написал: 1) В Кировский областной суд; 2) В наблюдательную комиссию; 3) Председателю Президиума Верховного Совета Коми АССР (только он может воздействовать на наблюдательную комиссию); 4) Еще раз прокурору ИТЛ «К» (почему же правильно?); 5) В Верховный суд СССР. Это вопрос особый. Просим ответить, в силе ли решения мартовского (1961 г.) Пленума Верховного Суда об усл<овно>-доср<очном> освобождении. Эти решения есть в журнале «Социалистическая законность» № 5 за 1961 г. Кстати, и вы узнайте это у адвоката.

Ответов пока нет. На наблюдательную комиссию пожалуюсь еще в Коми обком КПСС. На днях напишу туда.

Ну вот и всё. Всем привет передавай. Особенно тете Стеше. Из-за отсутствия курева у меня к ней особое почтение. Чорт возьми, ведь и спичек тоже нет. Беда совсем. А как мне без вас тошно, знала бы ты… Береги здоровье, не ревнуй Рустема.

Прости за грубость. Люблю, целую. Сын. (Архив Гуверовского института войны, революции и мира Стенфордского университета (Калифорния, США) (Hoover Institution Archives. Stanford, California, USA). Alexandr Ginzburg. Box 1)

Александр Гинзбург: Весной 1962 года, когда я отбывал наказание в исправительно-трудовой колонии, я ехал на железнодорожном составе и, при сходе паровоза с рельс, упал с платформы, потерял сознание. Без сознания я находился примерно полчаса и по поводу этого три дня находился в санчасти. В тот период у меня была тошнота и какая-то общая тяжесть. После выписки из санчасти мне дано было освобождение от работы на четыре дня. Никаких последствий, кроме воспоминаний о падении с платформы, я впоследствии не ощущал. (Управление Федеральной службы безопасности по Москве и Московской области. Архивное дело Гинзбурга А.И. № П-80021. Далее – Архивное дело Гинзбурга А.И. № П-80021)

|  |

(Hoover Institution Archives. Stanford, California, USA)

Глава 5

Время накопления

Александр Гинзбург: Вернулся. А прописывать не хотят. Но тут взялся за это депутат Верховного Совета СССР многолетний, Илья Григорьевич Эренбург, и это дело пробил. Прописали. Значит, все-таки живу в Москве. (Расшифровка рабочего материала к фильму «Александр Гинзбург. Человек легенды» (телекомпания «ALMA-MATER» и телеканал «Культура», реж. Я. Назаров), снятому в рамках телепередачи Бориса Носика «Парижский журнал»)

Естественно, ни о какой газетной работе речи больше не было. Я и до лагеря умел работать руками, а в лагере научился и печки класть, и много чего еще. Я стал рабочим, стал аварийным рабочим в московской канализации. У такой работы был один серьезный недостаток: на эти деньги нельзя было жить. Может, я был человек испорченный – в этой стране за журналистику, которой занимаешься много, платили по тем временам вполне приличные деньги. <…> Слава богу, меня выручали друзья, которые находили мне «негритянскую» работу. <…> Пару раз мне повезло – я записывал воспоминания очень интересных академиков. (Фильм «Свидетели ГУЛАГа». Франция, 2001)

Оскар Рабин: Свой экземпляр «Синтаксиса» я Алику назад отдал, потому что, когда он вернулся, у него собственного экземпляра не осталось. А вот с картиной обратная история вышла. Еще до его посадки я ему отдал картину на «повисеть» – обычный городской пейзаж, я таких много тогда делал. Она у него повисела-повисела, а потом, поскольку она ему нравилась, я ее ему подарил. И вдруг через некоторое время ко мне подступает Холин и говорит, что я обещал подарить именно эту картину ему. Я такого, честно говоря, не припомнил, но могло быть. А Игорь – он умел иногда быть таким… убедительным, скажем. Но мне и перед Аликом неудобно – не отбирать же подарок. В это время у меня иностранцы уже начали покупать, деньги появлялись. А Алик по возвращении из лагеря в деньгах нуждался (да он никогда богато не жил). И я картину выкупил, рублей за сто, и передарил Игорю. Алик наверняка и так отдал бы, но я настоял, чтобы за деньги, потому что это я проблему создал. (Интервью составителю. Июнь 2016)

Кира Сапгир: До сих пор помню: 1962 год. На Абельмановской, в полуподвале, который снимал себе под жилье «барачный поэт» Игорь Холин, на продавленном матрасе, со стаканом вина – легкий человек; сверкает в полутьме беззаботная белозубая улыбка – а ведь Александр Гинзбург только что вышел на свободу после двухгодичной отсидки в лагере… (Сапгир К. Быки и улитки. СПб.: Алетейя, 2006)

Наталья Доброхотова: А к Алику мы начали ходить, когда Алик вышел уже. Вернулся он по-прежнему жизнерадостный, розовый. Мы пришли – он анекдоты травит. Толпа народу, все веселые, никто друг друга не знает, мы, во всяком случае, мало кого знали. Маму знали, правда, уже немного. Людмила Ильинична была с замечательным чувством юмора, рассказывала смешные истории, например, как на фабрике игрушек она дослужилась до худсовета, который должен был утверждать новые проекты изделий. Худсовет – страшная сила в то время. Приносят им на утверждение воздушный шарик в виде колбасы, они только-только у нас появились, до этого видели лишь в кино. И вот председатель комиссии, дама лет 70, держа в руках пустую резиночку, говорит, что утвердить этого не может, потому что этот предмет может вызвать нежелательные ассоциации. – Ну, знаете, если в ваши годы, – говорит Людмила Ильинична, – что-то еще вызывает такие ассоциации, мне вас жаль. (Интервью составителю. Июль 2016)

Габриэль Суперфин: С Наташей Горбаневской мы были знакомы с 1962 года, со дня освобождения Гинзбурга. Меня потащили к нему друзья по площади Маяковского: «Пойдем к Гинзбургу, поздороваемся, выразим уважение». И уже через несколько дней мы с Гинзбургом вместе шли к художнику Брусиловскому. Тогда ведь связи моментально устанавливались. (К истории неофициальной культуры и современного русского зарубежья: 1950–1990-е / сост. Ю. Валиева. СПб.: Контраст, 2015)

Наталья Доброхотова: Чуть ли не сразу после возвращения (по крайней мере, летом) Алик возил делегацию кубинских художников в Лианозово. В компании у нас появился кубинец, звали его Хуан. Когда Гарику Суперфину мы рассказали про него, он сразу спросил: «Хуан Лопес?» Мы говорим: «Откуда знаешь?» «А там все, если Хуаны, то уж точно Лопесы». И вот выставка современных кубинских художников в Москве, целая делегация приехала, а Хуан у них переводчиком. Иностранцев тогда, с одной стороны, за шпионов держали, а с другой – старались развлекать по полной. Мы их повели к Алику, там уже возникла идея ехать к Рабину. Алик быстро это дело организовал: на вокзал, в электричку и до Лианозова. Хуан, бедный, всем переводил, уже и не спрашивал, говорит ли кто-нибудь по-испански, только с надеждой: «По-английски?..» У Рабина тоже, конечно, никто на языках не говорил, так что Хуан до конца отдувался переводчиком. А говорили все бурно – это же интересно тогда было, латиноамериканское искусство, тем более что один из кубинцев (тот, что постарше), под Рибейру работал. Ну и, конечно, – про абстракцию, про отношения государства и искусства у нас… (Интервью составителю. Июль 2016)

Арина Гинзбург: Мы с первым мужем жили в замечательном доме на Метростроевской, напротив Института иностранных языков, это кооперативный дом писательский, через дорогу маленький скверик, там была такая уютная квартира его родителей.

И как-то мы возвращались очень поздно, чуть не в полдвенадцатого, из гостей, смотрим: на пороге нашего дома сидят три красавца. Точнее – одна наша подруга, Светлана, Женька Голубовский и какой-то незнакомый человек. Он уже вышел, значит это была осень 62-го. Ну, они к нам зашли… Я так удивилась, когда поняла, что это Гинзбург – я себе представляла пожилого еврейского человека, а тут такие ресницы, рыжеватые кудри, в общем, совершенно по возрасту двадцатилетний юноша… Он и потом еще долго выглядел молодо.

Они остались, засиделись у нас совсем уже допоздна.

А дальше рассказ такой: Миша Деза, математик, в тот вечер с Людмилой Ильиничной ждал его на Полянке. Когда Алик пришел, Людмила Ильинична ему говорит: ну ты даешь, знал же, что тебя ждут. А Алик Мише: «Ой, слушай, у Жолковского такая жена, я б на ней сразу женился». И Деза потом рассказывал: «Больше всего меня поразило, что ведь действительно – женился! Хотя и не то чтобы сразу».

Потому что мы тогда еще совершенно не расходились… и разошлись не из-за Алика совсем. Только через год Тамара Казавчинская привела меня в первый раз на Полянку. (Интервью составителю. 2016, 2017)

Александр Гинзбург: У нас с Сережей Чудаковым был такой приятель, который ныне идеолог русского национализма, Вадим Валерьянович Кожинов, зять Ермилова[33]. У него мы познакомились с Павликом [Литвиновым], с Юзом Алешковским…

И вот я вернулся летом 1962 года. Вадим жил в писательском доме, а я – по другую сторону Третьяковки. Я ему позвонил, а он говорит: «Приходи срочно!» Я прихожу. Он сует мне пачку бумаги и говорит: «Прочти и немедленно верни!» Это был «Один день Ивана Денисовича». Это был не ноябрь, это был июль 1962 года[34].

В 1962 году все началось с «Одного дня Ивана Денисовича», а потом начались мои поездки в Тарусу. Туда поехала Фрида Абрамовна [Вигдорова]. А до этого с ней познакомился Андрей Амальрик. Андрей меня туда притащил. Сначала пару ночей мы переночевали в той избе, где она жила, на каких-то жутких жестких лавках. А потом она потащила нас к Оттену. Это был 1962–63 год. И тут уже началось по-настоящему чтение Самиздата. (Universität Bremen. Интервью Раисы Орловой с Александром Гинзбургом. Вашингтон, 1 ноября 1985)

Вадим Кожинов: С Александром Гинзбургом я знаком с 1959 года. В 1959–1960 я встречался с ним на почве интереса к так называемому «левому» искусству. Когда же Гинзбург возвратился в 1962 из заключения, я уже потерял интерес к этому искусству. Естественно, что за последние два года я встречался с Гинзбургом очень редко. По его приглашению я был на двух его днях рождения, причем один раз из этих двух не в его доме. Кроме того, было еще несколько кратких встреч. В 1964 мы виделись, насколько я помню, всего один раз, когда Гинзбург ненадолго зашел ко мне. Из более ранних встреч стоит отметить одну. Я должен был встретиться с обучающимся у нас гражданином США Малиа[35], который попросил поучаствовать в прощальном обеде по случаю возвращения его на родину.

Итак, Малиа пригласил меня на обед в ресторан «Центральный». По дороге в ресторан я встретил Гинзбурга и пригласил его с собой. После обеда я должен был ехать к родителям, как было заранее условлено. Уезжать одному было неудобно, поэтому я пригласил с собой друзей, Малиа и Гинзбурга. Насколько я помню, Гинзбург уже во время обеда много выпил и с Малиа и другими уже не мог разговаривать, а только смеялся и плясал (в доме моих родителей). (Архивное дело Гинзбурга А.И. № П-80021)

Александр Гинзбург: Я что-то писал, искал себе какие-то интересные сюжеты. Первый такой сюжет, который мне принес даже международную премию, я нашел в декабре 1962 года. Манеж, выставка художников, которую навестил Хрущев. Первый очерк об этой выставке, который был напечатан на Западе, был мой. Он вышел в газете «Чикаго трибюн».

А кто же пускал западных журналистов в Манеж в то время? Их никуда не пускали. Как только все это прошло, я сел и написал. Это заняло сутки. А на следующий день уезжал мой друг, стажер-славист[36]. Он уезжал прямо в Чикаго. Статье, им переведенной, была присуждена какая-то американская международная премия. (Гохман М. История в лицах: Александр Гинзбург // Лица. М., 1998. № 3)

Мы начали искать выхода на корреспондентов. С кого мы могли начать? Естественно, с Виктора Луи. (Universität Bremen. Интервью Раисы Орловой с Александром Гинзбургом. Вашингтон, 1 ноября 1985)

Оскар Рабин: Я Алика познакомил с такой, как сейчас говорят, неоднозначной личностью – с Виктором Луи. Мне-то он ничего плохого не сделал, наоборот – в каком-то смысле благодаря ему у меня состоялась первая выставка в Лондоне[37]. Что у него за дела с КГБ были – я и сейчас не очень представляю, а тогда вообще этим не интересовался. И вот я его свел с Аликом. Виктор мне очень Алика нахваливал – такой приятный молодой человек, и в общении, и знания глубокие… И вдруг приходит расстроенный, говорит: какая жалость, я, видимо, не смогу больше с Аликом встречаться. И так мало приличных людей, а тут теряю такого собеседника.

Оказывается, как-то они сидели на Кутузовском у Луи на квартире. Алик сказал, что ему пора, стал собираться. Виктор, которому тоже надо было ехать, предложил подвезти на машине. Алик предупредил, что надо будет подождать пять минут – он выскочит и вернется сразу. И попросил остановить… у французского посольства. Действительно, вернулся через пять минут с бобинами фильмов – какая-то знакомая из посольства ему их дала. И Виктор мне говорит: «Он что – не понимает, что завтра его за это посадят, а говорить все будут, что это я его посадил?»

Один из этих фильмов – про Пикассо, документальный[38], я потом смотрел на чьей-то квартире, Алик меня пригласил. Конечно, было интересно – там снимали на просвет, сам Пикассо по другую сторону холста стоял от точки съемки. Помню совсем молодого Андрея Тарковского – он тоже пришел этот фильм смотреть, в окружении своих приятелей, или поклонников – потому что он уже довольно известен был. (Интервью составителю. Июнь 2016)

Алексей Васич: Итак – салон Иры Васич[39]. Году эдак в 65-м к нам на квартиру заявился Алик Гинзбург и принес фильм об импрессионистах. Случился просмотр. Присутствовало человек сорок. Я в тот момент был дома и видел фильм: под классическую музыку на экране возникали картины импрессионистов. И всё! Но так как фильм был взят из французского посольства, КГБ счел данную акцию антисоветской и мамашу выгнали из издательства «Малыш». Лев Кассиль несколько раз пытался устроить мамашу на работу, но ничего не получалось. Наконец выяснив по своим каналам, в чем дело, он сообщил мамаше: «Ира, да у вас антисоветский салон оказывается!» Годами позже некто Рекемчук, будучи кающимся стукачом, рассказал мамаше, что помимо его письма в КГБ поступило еще 11 доносов об этом просмотре. (Алексей Васич. Его превосходительство стол. Цит. по: http://memo-projects.livejournal.com/641326.html)

Александр Гинзбург: К МЭИ у меня давняя нежность. Во-первых, там учился Рустем…. Во-вторых, в доме культуры этого учебного заведения меня однажды схватили за штаны за чрезмерную любовь к французскому документальному кино, но я не смутился и в тот же вечер там же ассистировал какому-то гипнотизеру. Он угадал все мои мысли, кроме одной, – что мне страшно взглянуть за кулисы, где меня уже ждали с приготовленным допросным бланком. После чего на заводе им. Ханукова[40] состоялось открытое собрание ремонтно-механического цеха с повесткой дня: «Обсуждение антиобщестенной (орфография не моя) деятельности рабочего Гинзбурга». (Архив Арины Гинзбург)

Характеристика А.И. Гинзбурга, выданная Ростокинским заводом железобетонных конструкций

5 июня 1964

<…> Вскоре после поступления на наш завод коллектив цеха обсуждал вопрос о тунеядстве Гинзбурга А.И. На собрании он дал слово честно трудиться и честным трудом искупить прошлые ошибки. Но данное слово не сдержал, по-честному трудиться не стал.

(Архивное дело Гинзбурга А.И. № П-80021)

Известия. 1963. 25 мая

М. Стуруа, В. Кассис

Дуньки просятся в Европу

Отсидев положенный срок в тюрьме, Гинзбург поведал друзьям, что отправляется в пункт проката вещей за проектором и будет устраивать киносеансы у себя дома.

– А фильмы у тебя есть? – спросили в один голос приятеля.

– Нет, но будут! – воскликнул Гинзбург и бросился в одно иностранное посольство.

– Помогите, помогите нам, верным и преданным сынам абстрактного искусства! Дайте несколько роликов пленки с наглядным примером работы ваших лучших мастеров-абстракционистов!

На глазах сотрудников посольства заблестели слезы умиления. И вот Гинзбург стал под бурные аплодисменты своих дружков «эксплуатировать» кинопроектор и пропагандировать абстракционизм. <…>

Может быть, общественности следует поступить более решительно – выдворить из Москвы и других наших красивых городов полтора-два десятка тунеядцев и приживал иностранных посольств, чтобы легче дышалось нам в будни и праздники. Сделать это совершенно необходимо. Ведь именно из таких подонков шаг за шагом, месяц за месяцем формируются предатели типа Пеньковского…[41]

Андрей Амальрик: Он начинал как просто человек, очень любящий и интересующийся искусством. Он начал с издания поэтов, потом он показывал у себя кинофильмы о французских и американских художниках. И тоже о нем появилась самая бранная статья в газете. Он пытался знакомить советских людей с современным искусством. Как ни странно, эта его работа вместо того, чтобы встретить поддержку со стороны властей – это была по существу культурная работа, не только антисоветского, но ничего политического в ней не было – она властями все время воспринималась с каким-то подозрением, с каким-то желанием все это закончить, прекратить и не допустить. («Мы за границей»: Андрей Синявский и Андрей Амальрик // Радио «Свобода». 24 июля 1978)

Валерий Скурлатов: Под эгиду Университета молодого марксиста[42] мы собрали самых ярких «шестидесятников», в том числе и Алика Гинзбурга, который помогал мне организационно.

Для тогдашней прогрессивной общественности мы не только предоставляли трибуну, а также давали ей возможность поездить по стране, знакомили ее с шедеврами западного кино. Когда на горизонте появился только что созданный фильм «Голдфингер», я послал Алика в контору, которая занималась кинообслуживанием партноменклатуры и оперативно добывала для нее копии зарубежных киноновинок. На просмотр я позвал писателей, диссидентов и весь Институт философии АН СССР, в котором аспирантствовал. Алик привез коробки с лентой и переводчика, фильм произвел впечатление, и я помню, как «эсхатологиствующий марксист» Эвальд Васильевич Ильенков выражал свои восторги – «Вот это да, как здорово сделано!» (Скурлатов Ю. Вспоминая фильм «Голдфингер» (1964) // Дневник URL:http://skurlatov.livejournal.com/1628235.html)

Наталья Доброхотова: Алик записывал песни на магнитофон. Мне кажется, Вертинского. Может быть, и Окуджаву уже тогда. Музыка у него дома всегда звучала фоном. Магнитофон был чуть ли не самодельный. Потому что я не помню такого, как описывают первые магнитофоны: «размером со шкаф». Нет, просто Алик что-то включал незаметное.

Была история с цыганами. Он пригласил к себе домой записываться целую цыганскую компанию. У него были друзья – эффектная пара, дама при этом была наполовину цыганка – вот через нее, наверное. Алик потом рассказывал, как интересно было наблюдать: цыганка поет, при этом одной рукой колбасу нарезает, другой ребенка укачивает, третьей на гитаре играет, да еще и дробь каблуками отбивает; как прибегали соседи снизу и говорили, что они очень любят цыганское пение, но не когда у них в три часа ночи на потолке люстра пляшет от этих танцев… (Интервью составителю. Июль 2016)

«Соседи снизу» – значит, речь идет еще о Толмачевском переулке. В марте 1963 года Гинзбурги меняют свою квартиру и переезжают на Большую Полянку. Впрочем, образ жизни от этого не меняется.

Арина Гинзбург: Алик и его мама Людмила Ильинична жили в маленьком двухэтажном деревянном домике XIX века на Полянке. Дом представлял собой одну большую квартиру, в которой жили 17 семей. Первого этажа не было – это было чем-то вроде того, что французы называют rez-de-chaussée. Комната Гинзбургов располагалась прямо возле входной двери, поэтому попасть к ним было очень легко: либо крикнуть со двора, либо постучать в стенку.

В комнате почти никакой мебели не было. Стоял буфет, диван Людмилы Ильиничны и знаменитый столик, который художник Натан Файнгольд расписал разными узорами и орнаментами. На столе стоял старый магнитофон «Яуза», рядом приемник «Спидола», по которому слушали «голоса». <…>

Все стены в комнате были завешаны картинами художников-нонконформистов – Оскара Рабина, Валентины Кропивницкой и других. Потом многие из этих картин мы смогли забрать с собой на Запад. У входа устроили умывальник, на подоконнике стояла плитка, а потому комната эта была обособлена от остальной части квартиры.

Кстати, во многом благодаря этой обособленности в доме никто не возмущался количеством гостей. Только один раз, когда у нас был цыганский театр и пела Рая Удовикова, под окнами собралось пол-Полянки, но все слушали и даже аплодировали.

<…> Сейчас я бы это назвала «Кафе “У Гинзбургов”». Часто приходили без звонка, и это воспринималось совершенно нормально. Но почти всегда не с пустыми руками: кто приносил какие-то книги, кто бутылку, кто еще что-нибудь. Людмила Ильинична очень любила эти сборища. Она уже была на пенсии и была такая подруга-мама, которая все это принимала как свою жизнь. И даже если не было Алика, она всех всегда принимала, прямо в комнате варила кофе, тем более что не было необходимости идти почти километр до кухни.

Самое оживление наступало по вечерам. Много спорили, читали стихи. Писатели, поэты и диссиденты Андрей Амальрик, Боря Шрагин, Наташа Горбаневская, Саша Аронов, Померанц, Есенин-Вольпин и многие другие приходили регулярно. Юлик Ким и Алеша Хвостенко пели песни. ([Интервью Арины Гинзбург] / беседовал Т. Дзядко // Большой город. М., 2013. 7 февр.)

Николай Котрелев: Когда Алик еще не вернулся, летом 1962, после второго курса, я уехал в Баку, а появился в Москве только в 1963 на очень короткое время и побежал уже на Полянку, куда они переселились. Кажется, было уже две комнаты… Картинами теперь были увешаны все стены. Но там я бывал всего раза два-три. Появились другие притягательные для меня центры, потом я довольно быстро опять уехал, а когда вернулся – кончилась моя молодость. С конца 1965 года я вообще вышел из московского богемного круга. Для меня встречи с Аликом были именно встречи с богемой, а не с политикой. Он меня еще пытался затащить: пойдем в посольство, там кино показывают; я раз не смог из-за дел, другой отказался… В молодые годы если не поддерживается «ниточка-иголочка-веревочка-карась», то всё как-то расстраивается. А к политике… Он не звал, а мне было безразлично. (Интервью составителю. 2015)

Вера Шитова: О моем знакомстве и взаимоотношениях с Гинзбургом Аликом я могу рассказать следующее: в декабре 1962 года мой знакомый Сергей Чудаков принес почитать книгу Бахтина «Проблемы поэтики Достоевского». Однако вскоре по телефону мне позвонил Гинзбург, спросил, у меня ли эта книга. Убедившись, что книга у меня, он сказал, что она принадлежит ему, нужна ему сейчас же. Я предложила ему зайти ко мне и взять книгу. Выяснилось, что мы живем недалеко друг от друга. Он зашел ко мне, взял книгу. Так состоялось мое знакомство с Гинзбургом.

Я в то время очень много работала дома – писала книгу, которая должна скоро выйти, и Алик Гинзбург довольно часто по утрам заходил ко мне поболтать, выпить кофе, посидеть. Он брал у меня книги почитать. Я узнала, что он учился в МГУ на факультете журналистики, имел желание поступить в Саранский университет, т.к. после освобождения из заключения он не учился и нигде не работал.

Однажды весной 1963 года я зашла домой к Гинзбургу, познакомилась с его мамой, которая мне очень понравилась, увидела обстановку, в которой живет Алик. Я подружилась с ним, и он, насколько мне известно, очень привязался ко мне. Незадолго до этого у меня умер муж, мне было очень тяжело и, чтобы как-то рассеяться, отвлечься от своего горя, мне крайне нужны были новые знакомства, люди, новые впечатления.

Бывая у Гинзбурга, я встречалась там со многими людьми, некоторые из которых, например, Нэлла Логинова, Павлов, Хануков, Капиев, нравились мне, были интересны. Бывали у Алика и другие люди, которые мне совершенно не нравились: какие-то малосодержательные, темные люди, пьющие, не понятные мне. Я стремилась оказать на Алика какое-либо влияние, чтобы он начал жить иначе, стал бы работать, начал бы учиться.

Однако все мои помыслы, стремления, уговоры оставались бесполезными: в жизни Гинзбурга ничего не менялось. Я стала уставать от этого, т.к. мне и так хватает своих забот. Я плохо понимала Алика, не знала, чего же он все-таки хочет, добивается. Я неоднократно спрашивала его, пытаясь добиться четкого и ясного ответа о цели его жизни, но так ничего и не узнала. Он производил впечатление замкнутого человека.

Мне кажется, что у Алика есть какие-то литературные способности, т.к. мне приходилось слышать его некоторые высказывания по этим вопросам и я убеждалась, что он понимает и, видимо, разбирается в искусстве, литературе и т.д. Я предлагала ему что-нибудь написать хорошее и убеждала его, что такое произведение примет и напечатает любая редакция, но он так ничего и не написал. Создается впечатление, что Алик не может сосредоточиться, чтобы сесть и что-нибудь написать, что он просто безвольный человек.

Я все же добилась, чтобы Алик поступил работать на завод, после которого он при желании может поступить в технический вуз. (Архивное дело Гинзбурга А.И. № П-80021)

Наталья Доброхотова: В конце 1963 года мы переехали сюда, на Открытое шоссе, общаться стали реже. Хотя Алик к нам и сюда приезжал с Наташей Горбаневской. Сразу после переезда, по-моему – дальний конец дома еще достраивался, а мы в первом подъезде уже жили. Начало ноября, но для ноября тепло, кругом вода, глина – у нас под окнами просто горы этой глины, и лужи. И вот Алик с Наташей через эти горы к нам пробрались, принесли деньги на благоустройство квартиры. Оказывается, организовали сбор денег для нас. Такая вот благотворительность. (Интервью составителю. Июль 2016)

Наталья Горбаневская: Резкая граница между 63 и 64-м годом: недаром високосный год считается тяжелым, такого тяжелого у нас давно не было.