Публикация, вступительная статья, примечания Людмилы Пашковой

Опубликовано в журнале Волга, номер 1, 2015

«Вот и смолкли наши имена в клетках мозга / Тени на глазницах / Замерли в пространстве полотна ветви, волны и девичьи лица…». Эти стихи – отклик на смерть Н.М. Гущина – были написаны полвека назад его молодым другом Борисом Беловым[1].

Художник Николай Михайлович Гущин (1888–1965) – яркая фигура в истории культурной жизни Саратова. Вернувшись из зарубежной эмиграции в октябре 1947 года, он был принят в Радищевский музей, где более пятнадцати лет проработал художником-реставратором и заведующим реставрационной мастерской.

Н.М. Гущин. Фото [1951-1952]

Вскоре после возвращения на родину Николай Гущин получил комнату в том же старом доме на улице Гоголя, где жила семья Юстицких. С талантливым художником Валентином Михайловичем Юстицким (1892–1951) Гущин познакомился еще в юности, видимо, около 1910 года, в Петербурге. Почти через 40 лет судьба вновь свела их вместе: вернувшегося из сталинских лагерей В.М. Юстицкого и художника-репатрианта Н.М. Гущина. В семье Юстицких одинокий Гущин нашел так недостающие ему домашний уют и тепло. В свою очередь ежедневное дружеское общение с ним помогло Юстицкому преодолеть послелагерный творческий кризис, в конце жизни найти новый оригинальный стиль живописи. Вот как писал об этом Н.М. Гущин: «Творчество В.М. Ю<стицкого> крайне разносторонне и выявлено им было в различных течениях. В последний период он много работал в поисках живописной формы, красочной насыщенности, фактурных шумов, ритмического звучания»[2].

Н.М. Гущин на Волге. Фото. Середина 1950-х (с Маришенькой, внучкой В.М. Юстицкого)– Мариной Алексеевой

В Европе Гущин имел известность, успех, а после возвращения на родину в эпоху послевоенного сталинизма познал горечь непризнания и изоляции, в годы «оттепели» с немногими близкими ему людьми разделил надежды общественного подъема. У него не было теперь большой творческой мастерской, как в Монте-Карло – только крошечная восьмиметровая комната в коммунальной квартире, ставшая, без преувеличения, одним из центров духовной жизни нашего города. Комната, от пола до потолка увешанная его удивительными картинами… Сколько душ они растревожили! Для скольких студентов Саратовского училища Гущин, преподававший всего один семестр, стал настоящим Учителем, духовная связь с которым определила их будущий путь.

Одной из учениц – Альдоне Михайловне Ненашевой (рожд. Митюшиной) – адресовано четырнадцать публикуемых ниже писем[3], которые позволяют не только уточнить некоторые факты жизни Н.М. Гущина в Саратове, но, главное, приблизиться к пониманию его сложной философско-мировоззренческой концепции художественного постижения мира.

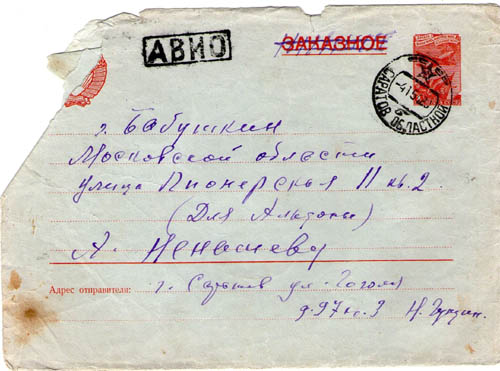

Не все письма Гущина датированы, крайние даты, просматривающиеся по автографам и почтовым штемпелям – 21 августа 1951 – 8 января 1957 года. Обратный адрес на всех конвертах один: Саратов, ул. Гоголя, 97, кв. 3.

Адресат – Альдона Ненашева, в пору получения этих писем – студентка скульптурного отделения Московского художественного института имени В.И. Сурикова. Она – уроженка Сталинграда, запомнившая страшные бои за город, опустошенные и разрушенные родные места. Сразу после войны, в 1946-м, Альдона Митюшина поступила на филологический факультет Саратовского университета[4], а в следующем году – в Саратовское художественное училище. В это время в училище преподавал ученик А.Т. Матвеева скульптор Э.Ф. Эккерт. Соученики и друзья Альдоны Михайловны – студенты скульптурного отделения Лев Головницкий и Энрика Эккерт-Головницкая, и живописцы – Виктор Кабанов и Аркадий Солоницын. Скульптор А.М. Ненашева с середины 1950-х жила и работала в Москве, получила известность и звание Заслуженного художника Российской Федерации. Ярче всего ее дарование выразилось в скульптурной «Пушкиниане», где соединились два ее образования, две страсти – к литературе и к пластике.

Из всех своих учеников именно Альдоне Гущин пишет самые большие, самые содержательные и откровенные письма, кажется, адресованные не только ей, а еще и нам, его потомкам. Содержание писем говорит о большой степени духовной близости между автором и адресатом.

Тексты – большие, на нескольких страницах, серьезные и глубокие по содержанию, свидетельствующие об огромной эрудиции автора. Они написаны почти 60 лет назад, но язык, использованные термины и понятия удивительно современны.

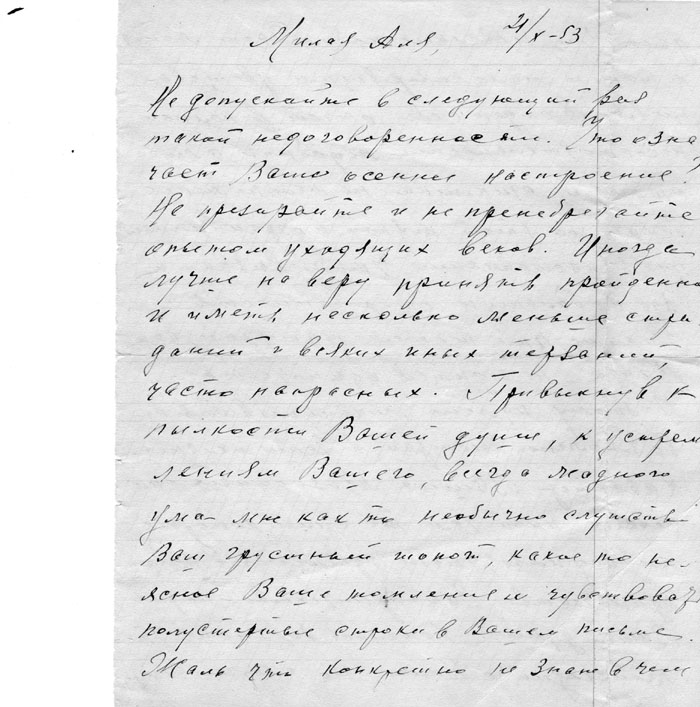

«Милая Аля!» – так начинается каждое письмо, написанное четким, красивым, «стремительным» почерком художника, словно не успевающим за его мыслями. Обращение – всегда на «Вы», с неизменной теплотой и пониманием чувств молодой художницы.

К волнующим его размышлениям о том, как сложатся в будущем судьбы учеников, Гущин обращается неоднократно. Вот, например, письмо от 3 января 1954 года: начинается с новогоднего поздравления, а далее – на четырех страницах – горькие слова о собственных заблуждениях, о разочаровании в учениках, не оправдавших надежд, проявляющих свою самостоятельность «с такой категорической самоуверенностью».

Продолжением диалога с ученицей является еще одно письмо, начало которого не сохранилось, но из текста следует, что оно было отправлено вслед за только что упоминавшимся: «Я ответил Вам в прошлый раз беглым письмом, <…> но за этот период я много думал о Вас и вот пишу Вам еще». И далее – на такой же тонкой почтовой бумаге синими чернилами убористым почерком, без абзацев, несколько страниц, запечатлевших мысли Гущина о свободе и тайне творчества, об индивидуализме художника, о положительной и отрицательной творческой энергии в искусстве.

Сейчас, по прошествии более полувека со времени написания этих писем, можно утверждать, что более полно и ярко реализовали свой талант и творческий потенциал не те молодые художники, которые уехали продолжать образование и карьеру в столицы, а те, кто остался в провинции, рядом с Н.М. Гущиным. В период «оттепели» они упорно работали, не стремясь стать «лауреатами», вписаться в рамки официального советского искусства, а ставя перед собой задачи поиска новых художественных форм. Имена саратовских художников «круга Гущина», испытавших на раннем этапе своего творчества влияние мастера, достаточно хорошо известны, им посвящён ряд публикаций. Это – В.Ф. Чудин, М.Н. Аржанов, В.В. Лопатин, В.А. Солянов, Л.Е. Перерезова и другие.

Гущин пишет о себе, о своем характере, о том, как творится настоящее искусство, о природе мужского и женского начала в жизни и в искусстве, о безысходной трагедии любви, которую Николай Михайлович испытал в собственной жизни. Поиск идеала, стремление к вечной женственности – важная составляющая творчества Н.М. Гущина. Главные героини многих его картин – прекрасные «потусторонние» девушки, «голубые видения», как называл их сам художник, оставляющие впечатление хрупкой красоты. Они олицетворяют сложные душевные состояния: любовь, мечту, тоску, отчаяние, надежду, одиночество. Иногда в этих образах проступает губительное, демоническое начало. В картинах «Баллада», «Ноктюрн», «Березанька», «Летящая» и других Гущиным создана рафинированная атмосфера, соединяющая артистическую игру с реалиями жизни.

Гущина угнетал бюрократизм советской жизни, невозможность полноценной творческой реализации. Художник не имел права ни выставлять свои картины, ни преподавать. О страшных бытовых условиях саратовской коммуналки, в которых ему, получившему признание и известность в Европе, пришлось жить, о доносах и скандалах соседей в письмах нет ни слова.

Начало письма от 5 мая 1955 года погружает нас в обстановку того времени, всего несколько строк, но как красноречиво говорят они об отношении официальных художников – членов местного отделения Союза художников к личности и творчеству Николая Михайловича: «Вокруг меня и моих работ опять создались интриги, столкновения, издевательства. Если бы Вы могли себе все это представить и понять до какой степени я устал и измучен – Вам понятно было бы мое молчание».

Одна фраза, но за ней стоит многое – дело в том, что на областной выставке 1955 года рядом с пейзажами, портретами и тематическими картинами, выполненными в духе соцреализма, экспонировался «Психологический этюд» Н.М. Гущина. Автопортрет художника в мучительном ореоле сполохов цвета. На фоне «производственных» картин и спокойных пейзажей он производил впечатление «неразорвавшейся бомбы». Сколько глаз остановилось на рельефно написанном лице, окружённом светящимся ореолом и черными провалами теней, на лице, выражавшем мучительные раздумья о жизни, внутреннюю силу и стойкость. Сохранилась книга отзывов этой выставки: больше половины всех зрителей пишут об автопортрете Николая Гущина. Оценки полярны – от агрессивного неприятия такой трактовки творческой личности, идущей вразрез с существующим строем и его культурными ориентирами, до захватывающего чувства восхищения новизной необычной живописи.

Но о трудностях – всего одна фраза, и далее Николай Михайлович пишет только об искусстве и человеке, его творящем: «Человек – точка пересечения всех планов бытия, наделенный властью творить красоту. Восприятие красоты в мире – есть творчество. Но в свободе, а не в принуждении красота и творчество, не в приспособлении к миру, а в созидании мира иного, просветленного. Трагизм же творчества – это несоответствие между заданием и осуществлением».

О дуализме искусства писали многие философы того времени: Н. Лосский, Н. Бердяев, Л. Шестов, труды которых Гущин хорошо знал – ведь в течение двух лет (1908–1910) он учился на Общеобразовательном отделении только что открытого В.М. Бехтеревым Психоневрологического института в Петербурге. Именно в эти годы в основных чертах сформировалось мировоззрение Гущина. Его философско-эстетическая концепция мира сочетала основанную на четких и строгих категориях классическую немецкую диалектику с глубинами подсознательного, явленными в бесконечности символических форм. Искусство понималось Гущиным как величайшее таинство. Сохранился список литературы, которую художник много позже, уже живя в Саратове, рекомендовал для чтения своим ученикам. Кроме вышеупомянутых авторов он включает имена Д. Юма, Л. Фейербаха, Ф. Ницше, Б. Спинозы, О. Конта, Г. Спенсера, И. Канта, А. Шопенгауэра, Я. Бёма.

Для подтверждения своей мысли о двойственной природе творчества и человека Гущин обращается к искусству одной из самых ярких эпох в мировой культуре – к эпохе Возрождения. Из всех периодов ренессансного искусства он выделяет эпоху Раннего Возрождения, и в письмах объясняет почему, и из всех великих мастеров той эпохи отдает предпочтение Боттичелли. Это очень самостоятельные, очень глубокие и оригинальные суждения, покоящиеся на базе капитальных знаний и осмысления искусства, иногда идущие вразрез с господствующими в истории искусства точками зрения.

Очень важным для нас являются данные Гущиным дефиниции, определения основных мировоззренческих категорий – творчества, красоты, свободы, в контексте философии и художественной практики уже начала ХХ века: «Но в строгом смысле – творчество и не языческое и не христианское – оно дальше. В творческом художественном акте побеждается тьма, преображается в красоту. Наиболее исчерпывающим примером для нас, в этом отношении может быть творчество Скрябина <…> это потрясающее пророчество о новой, мировой эпохе, пророчество, переходящее за пределы культуры к новому бытию <…> Искусство Скрябина – искусство, освобожденное от навязывания норм этого мира. У него красота – не только цель искусства, но и цель жизни. И цель последняя – не красота, как культурная ценность, а красота, как сущее, т.е. претворение хаотического уродства мига в красоту космоса. Конечно, все определения красоты частичны, т.к. красота в последней своей сущности – неопределима; красота – великая тайна. Чтобы познать эту красоту – нужно быть посвященным. Музыка Скрябина – это не наши домашние горести и заботы, это не наш покой и отдых после трудового дня, это не наши радости от будничных удач… Не наши в смысле житейском, но глубоко наши, то есть истинно человеческие в тех душевных глубинах, где вечно существует связь наша со стихиями, куда неудержимо тянется наше сознание, чтобы стать космическим сознанием, и интуитивно постигающим все, чем строится вселенная. Вот в чем величие творчества Скрябина. <…> Его дух был полон творческой энергии космоса: в свободном творческом напряжении и в самом наслаждении творчеством, он познавал себя и мир» (Письмо от 3 мая 1955 года).

Это заключительное определение творческого познания мира встречается и в других письмах Гущина, но именно в этом оно приобрело законченную лапидарную форму.

Так же в состоянии творческого экстаза постигает себя и мир художник Николай Гущин. Символика его картин серьезна, она почти лишена черт театральности, иронии, наивности, наоборот, сочетается с изощренной техникой живописи. В этом соединении глубины замысла и виртуозности кисти и заключается самобытность, неповторимость стиля художника. В основе колористического решения многих картин Гущина лежит сине-голубой цвет двух стихий – воды и воздуха, неба, космоса. Как поэты-романтики и философы «серебряного» века художник дает мистическое толкование синего цвета, соединяющего поэтический идеал и впечатление от реальности. Яркое тому подтверждение такие программные картины Н.М. Гущина, как «Вечность», «Ноктюрн», «Сказочный лес», «Лунная соната», «Элегия» и другие[5]. Литературно-музыкальные аналогии во многих его произведениях – проявление цельной философско-эстетической концепции.

Разумеется, по этим письмам невозможно реконструировать всю биографию художника – только отдельные страницы его жизни в Саратове. Так, например, современники, оставившие воспоминания о Гущине, пишут о его связях с Пензой. Но лишь написанное карандашом на двух листах из школьной тетрадки письмо А. Ненашевой документально подтверждает не только сам факт месячного пребывания в Пензе и количество отреставрированных там музейных работ. Пожалуй, самое главное, оно позволяет внести некоторые коррективы в наше представление об отношении властей к неординарной личности мастера. В Саратове оно было однозначно недоброжелательным: картины художника не принимали на выставки, ему не давали возможности преподавать. В Пензе, как следует из одного из писем, картина была иной. Другие строки из этого же письма рассказывают о серьезных, главным образом, финансовых препятствиях желанию Николая Михайловича провести отпуск в Перми, городе его детства и юности. Заметим, что через три года, в 1960-м, художнику все-таки удалось побывать в Перми, встретиться с родственниками.

Даже после беглого прочтения этих писем Николай Михайлович Гущин предстает перед нами как «художник стихий», создавший на базе сложного мировоззрения собственный яркий стиль, как мастер, оказавший огромное влияние на культурную жизнь Саратова второй половины ХХ века.

Публикуемые письма даются в современной орфографии, но с сохранением особенностей авторского написания и произношения начала ХХ века и авторских знаков препинания. Сокращения и аббревиатуры расшифрованы в угловых скобках. В квадратных скобках приведены даты писем, предположительно установленные по содержанию и/или штемпелям на конвертах.

9 авг.

Милая Аля,

Благодарю за письмо. Прочитав печальные сообщения – грустно было за Вас. Остаётся только надеяться, что всё обойдётся благополучно. Не спешите браться за кисть – отдохните лучше; перенесённые Вами волнения – ещё больше приумножают основания и усиливают необходимость этого Вашего отдыха. Боюсь, что Вы отнесётесь к этому легко и не серьёзно так, как подобает Вам, с Вашей необузданной молодостью…

История с мотором – продолжается и это частично, конечно, влияет на все бесконечные скачки в моих настроениях. Начатое Вами «Злодеяние»[6] – мною закончено и доведено до степени, не вызывающей сомнений в подлинности. Уже висит на своём месте. Восторги и восхищения льются по прежнему, как самой владелицей, так и окружающими. Приходится сдерживаться, чтобы не раскрыть тайну. Но со вчерашнего дня окончательно все пути к раскаянию отрезаны – в 9 ч. вечера Галя уехала в Молотов и увезла «Красную песнь моей родины». Отпуск мой переносится на другой месяц, не знаю ещё на какой. Пока же, с завтрашнего дня предался безделью на срок, соответствующий накопившимся, неиспользованным выходным дням – их 11. Может быть переберусь на Казачий остров, может быть немного поработаю, может быть просто помечтаю о дне и часе, когда я буду снова кем нибудь и куда нибудь похищен.

Сердечный Вам привет.

НГ.

[март 1953]

С наступлением «Священной Весны»

Милая Аля,

Спасибо Вам большое за внимание и вообще за все ваше теплое отношение ко мне. Мне Нонна Валерьевна[7] рассказывала о том, как много Вы работаете и давала свою оценку Вашим творческим достижениям. Очень рад за Вас, если эти Успехи несут Вам с собою известное удовлетворение, это облегчает жизнь и, конечно, это необходимо, хотя мой взгляд на все это несколько иной. Я сторонник того, чтобы быть свободным от этого плена у необходимости. И единственный истинный путь человека – это путь духовного освобождения его из плена у необходимости, завоевание свободы от оппортунистических приспособлений к миру, его данности. Это путь высших духовных созерцаний, духовной собранности и сосредоточенности, а не рабство и подчинение дьявольской необходимости. Правда, у человеческих чувств бывает пора первого цветения, бесконечных соблазнов, через все это каждому неизбежно пройти, но не завязнуть в этих соблазнах, а, в конце концов, осознать, что почет, уважение, слава, известность – все это – ложь. Если будет настроение, время – пишите Аля. Если буду себя сносно чувствовать – буду отвечать. С искр. приветом.

Н.Г.

21/Х-53

Милая Аля,

Не допускайте в следующий раз такой недоговорённости. Что означает Ваше осеннее настроение? Не презирайте и не пренебрегайте опытом уходящих веков. Иногда лучше на веру принять пройденное и иметь несколько меньше страданий и всяких иных терзаний, часто напрасных. Привыкнув к пылкости вашей души, к устремлениям Вашего, всегда жадного ума мне как то необычно слушать Ваш грустный шопот, какое то неясное Ваше томление и чувствовать полустёртые строки в Вашем письме. Жаль что конкретно не знаю в чём дело. Это невольно побуждает меня к таким мало говорящим увещеваниям. Я отдаю себе отчёт в полной несостоятельности подобного, с моей стороны, отклика, но тем не менее встаю на этот тупой и ограниченный путь наставлений, чтобы вызвать Вас на большую откровенность. Знайте, что таким натурам, как Ваша – не годится одиночество. Поэтому нужно ликвидировать его, возможно быстрей и решительнее. Характер Ваших жизненных сил совсем иной, чем те силы, которые необходимы, чтобы пребывать в этом одиночестве. Затворничество – не для Вашей души. Хотелось бы знать что происходит с Вами, но с другой стороны я понимаю боязливость Вашу. Иногда не хочется расплескивать полноту подобных состояний. Эти осенние настроения, этот листопад иногда является неожиданным наслаждением, когда с тайной радостью ощущаешь, что эта, вкравшаяся печаль не такое простое чувство, которое быстро исчерпывается, как удовольствие. В подобных случаях, конечно, лучше одному хранить в своей душе смятение. Единственная опасность здесь заключается в том, что у слабых натур это состояние иногда обращается у них в их религию и заполняет всё их время. Сообщаю Вам неожиданную и приятную новость: из Ленинградской Академии получено письмо – Аркадия[8] вызывают на занятия. Очень за него рад. Он уже там. Был в Саратове И. Эренбург, заходил в музей, как говорят, хотел посмотреть Монтичелли, но к сожалению, это было в выходной день и его не впустили. Такая досада, что я его опять прозевал. Через некоторое время, возможно, у меня будет к Вам просьба Аля – повидаться с ним лично или связаться по телефону и коснуться вопроса, принадлежащих мне старинных картин мастеров зап<адно> европ<ейского> искусства[9]. Но об этом я вам ещё напишу.

Дружески жму Вашу руку.

Н.Г.

9/XII –

Вы правы Аля, что просите описать, как я провожу, хотя бы, один день, так как все они, действительно, похожи один на другой. Но я Вам, все же, опишу два-три дня, менее обыкновенных.

Встал однажды в 8 ч. утра, к 9-ти пошел на работу. Придя в Музей, приступил к фотографированию предметов прикладного искусства, хранящихся в фондах. Возникла необходимость в фотоматериалах. Пошел за ними, пришлось обойти все магазины. Несколько задержавшись, за время их обхода, прибавляю шаг, чтобы вовремя вернуться в музей – вижу на встречу Борис (Белов – Л.П.). Начинается разговор о его печальном, безработном положении. У нас же в музее освободилось место одного ушедшего по болезни, сотрудника. Иметь такого сотрудника, как Борис, с моей точки зрения для музея было бы, более чем, интересно и я, невзирая на низкую ставку, решил, все же, сказать ему об этом. Сверх моего ожидания – он горячо ухватился за эту идею и я ему пообещал подготовить почву.

Вступаю в переговоры с Н.И. Оболенской[10]; узнав, что она лично никаких возражений не имеет, просил ее очень поддержать кандидатуру Бориса перед Завьяловой[11] и получил от нее соответствующее обещание. Вечером на эту же тему имел беседу с Вашей Нонной Валерьевной,также обещавшей, если это было бы нужно, повлиять на Оболенскую. Уверенный в положительном решении данного вопроса, сообщаю об этом Борису и уславливаемся с ним, что он придет уже лично на следующий день возбуждать это ходатайство. По его выражению – работать в музее для него всегда было мечтой, что он сейчас же поступит на искусствоведческий факультет, кончит его заочно и таким образом, для него откроются целые, новые перспективы. Принимая во внимание его данные, – любовь к искусству, его литературные тяготения, его уровень развития, действительно, можно было быть уверенным в реальном успехе и вообще в поднятии культурного, музейного уровня. И что же Вы думаете? За ночь настроения изменились как у Оболенской, так и Нонны Валерьевны,…

Придя на следующий день утром, с некоторым запозданием, я застал уже Бориса в остром собеседовании с Нонной Валерьевной, которая пыталась отстаивать свою отрицательную точку зрения на его начинания, намерения, стараясь доказать и убедить его, что это, с его стороны, самая большая нелепость. Я не говорю уже о себе, мои высказывания были отнесены просто к необоснованному фантазерству. Это начало. Как развивалось дальнейшее я не знаю, но известен только факт отвода кандидатуры Белова Оболенской и он, хотя, что писать о том, в каком он положении и состоянии! Не реагировать на это я не мог и решил пойти открыто на игнорирование Оболенской, сыгравшей такую двойную игру. Создавшаяся атмосфера способствовала обострению одного происшедшего инцидента, в работе с нею. Удовлетворение только в одном – она принесла мне свои извинения за все, но ведь дело то не во мне, а в Борисе, у которого так эгоистично вырвали возможность устроиться. Противно, поэтому Аля, не спрашивайте меня и не просите меня описывать конкретно, как я провожу дни. Теперь буду журить Вас – что это Вы снижаете себя до этого, пустого любопытства? Неужели нет никаких мыслей, нет никаких вопросов, более интересных, чем конкретные данные начинающегося и кончающегося дня? Я долго не писал Вам, так как в прошлом письме, мною было положено начало этим более искренним и, психологически, более глубоким возможностям человеческого душевного общения, но Вы почему то решили пройти это молчанием и уклониться, ограничились лишь только признанием и признательностью за «доброе», как Вы пишите, мое письмо. Я принимаю, конечно, во внимание, что Вас настигли такие неприятности, как операция … очень рад, что прошло все благополучно. Извиняться ли за то, что своевременно не выразил Вам соответствующего сочувствия? Хотя эта угловатость моя наполовину сознательная. Я видел у Нонны Валерьевны фотографию с вашей скульптуры – мне кажется, недостаточно строго поставлены глаза. Я пишу о таких деталях, так как главного, о чем можно было бы говорить – совсем не нашел. Я знаю, что эта работа академическая, но тем не менее, мы так много потратили и времени и энергии, что касается вопроса – элементов художественной формы, ритма, пропорции масс и т.д. К сожалению, я вижу только, что все это вы знаете, но этим не проникнулись. Будьте строже, будьте ревнивее к искусству и своей учебе.

5-го[12] были у меня Нонна Вал<ерьевна>, Леля[13] и Люба[14], обреченная на такую грусть, что нельзя этого не чувствовать. Все мы пили за Вас, за Ваше здоровье, успехи. После этой встречи, продумал почти всю ночь. Думал много о себе, о своих летах, о грядущих шорохах незванной гостьи и т.д. До свидания. Очень хотел бы, чтобы мое молчание никогда не тревожило Вас. Н.Г.

P.S. У меня в декабре командировка в Москву, но пока не знаю, в каких именно числах. Может быть, увижу Вас.

В доме Карпаковых. Слева направо: Н. Огарева, Б. Белов, О. Карпакова, Н. Гущин, А. Ненашева. Фото [1951-1952]

3/I-54

Милая Аля,

Поздравляю Вас с новым годом и шлю Вам наилучшие пожелания.

Я всегда, как то непростительно, забываю, что, когда юное взрослеет, оно проявляет свою самостоятельность с такой категорической самоуверенностью. Ну что же – пусть! Всё равно мои надежды ни на Вас, ни на Аркадия, ни на Кабанова[15] не оправдались. Вы все трое[16] идете слепым путем, старательно выявляя свое раболепие перед видимым. Если это, до некоторой степени простительно Аркадию, Кабанову, то совсем не нахожу оправдания для Вас – ведь Ваши горизонты, Ваш диапазон, казалось, должен был бы быть неизмеримо шире … Однако, к прискорбию, я не вижу у Вас этого перспективного мышления. Вы с такой безответственностью пытаетесь оправдать свое, в основе – совершенно ложное, направление, прибегая к непродуманной до конца аргументации. «Для того, чтобы связать фразу – нужно знать слова», – говорите Вы … Что глина для Вас новый язык … Вы бросаете замечание, что я не учитываю данных обстоятельств … Я этого не нахожу: – я также, как и Вы, считаю, что нужно знать слова, чтобы составить фразу, но только слова, соответствующие своему назначению, обеспечивающие чистоту речи, а не засоряющие ее той или иной вульгарностью. Если глина является для Вас новым, еще не постигнутым языком, я всегда и охотно оправдал бы эту Вашу неловкость, это временное Ваше косноязычие, но поймите, что меня угнетает не неуменье Ваше, а пошлый жаргон, который не только засоряет художественную форму, но и исключает совершенно даже приблизительное о ней представление. Я Вам могу предсказать заранее, что если Вы пойдете этим путем – Вы быстро можете себе снискать известную и, даже, может быть, не малую популярность … Уже сейчас – если искусствоведы Ваши, смотря на посланные Вами фотоснимки, высказывают свое умиление и удивление, то что же говорить о массе?! Но не следует забывать, что у нас развитие масс является заботой государственной, у нас – это целая, стройная система, впервые существующая за все времена истории человечества. Разве данное обстоятельство не оказывает влияния и на темпы развития? Может быть недалек тот момент, когда всем вам придется задумываться не только над проблемой языка глины, или красок, но и над исчерпывающим языком большого искусства, высокой художественной формы, где никакая бойкость в изображении видимого, никакая популярность не спасет. Мне всегда хотелось Вас и всех вас троих увлечь этими далекими далями, но не удалось. Пытаться больше не буду – устал и разочарован.

Н.Г.

Саратов 2 августа [1954]

Милая и дорогая моя Аля,

Несколько слов по неожиданному случаю:

замужество нужно рассматривать, как шаг опьяняющий, ответственный и неизбежный.

Поскольку этот шаг неизбежен – возражениям принципиальным или тем или иным, колебаниям, не может быть места, они сами собой отпадают.

Ответственность же, которую Вы на себя берете, обязывает Вас к уверенности в Ваших личных чувствах, уверенности в том, что Вы их пронесете полными и всегда свежими, что вступая на этот путь, Вы будьте готовы к большой, быть может доле жертвенности, что Вы будете носить в своей душе это чувство жертвенности всегда, как нечто желанное.

Что касается вопроса – Вашего опьянения юного, Ваших голубых грез и надежд, – мне трудно что-нибудь говорить; надеюсь, Вы сами это ощущаете острее, чем другой мог бы что-нибудь об этом сказать.

Мне кажется только, что определенное наличие всех этих манящих далей, обещающих Вам счастливое слияние Вашей судьбы с судьбой другого – абсолютно должно быть быть безусловным, как с Вашей стороны, так и со стороны его.

Если эта чистота сердца, полнота души и искренность обоюдная – действительны, – они будут Вам залогом улыбки Вашей жизни долгой и счастья.

Радуюсь за Вас, за Ваши трепетные волнения и от всей души шлю Вам пожелания светлого, солнечного пути.

Ваш Н. Гущин

P.S. Через неделю кончается мой отпуск – испорченный, не использованный по настоящему… С лодкой я окончательно и безнадежно гибну; одна печальная перспектива, если верить предсказаниям окружающих, что вся эта моя лодочно-моторная эпопея кончится тем, что я окажусь у Кутанина[17]. Пожалейте меня Аля.

Н.Г.

P.S. Привет Вашему соколу.

[ вторая половина 1954]

Письмо Ваше, Аля, застала меня врасплох, – в раздумьи. Размышлял я о человеческих отношениях и Вы, конечно, легко себе представите в какие дебри залез с присущим мне, малоудобным для других и для себя, характером. В результате размышлений еще раз пришел к убеждению, что истина и жизнь остро чувствуются, воспринимаются, когда ты – отверженный. И вот я искренне воспеваю эту отверженность и утверждаю ее, как ценность, что поможет мне создать уют своей душе, глупой и наивной, проливающей иногда горючие слезы по вине ея экспансивности, жажды расточительности и какой-то веры в человека apriori. Я не хотел бы касаться тех оснований, которые дают мне право на этот гимн отверженности, так как это целая философия, философия спорная, способная вызвать в горячих сердцах, как Ваше, бурю протеста, негодования, но я Вам, только чуточку, одной частью хочу пояснить, что поведение Желновых[18], Головницких[19], Кабановых и им подобных грядущих лауреатов, в известной мере снимают мой энтузиазм к себяраспылению и невольно хочется самоуглубленности. Как бы не было досадно, что мною им далеко не все сказано (многое было оставлено до соответствующих моментов их роста и развития). Но у меня возникает внутренняя необходимость, властно от меня требующая оставить все эти свои, не находящие настоящей почвы благожелательные порывы. Не обижайтесь на меня, Аля, что в силу данного состояния я не могу исполнить Вашей просьбы не принимать решения покончить со своими разглагольствованиями по искусству. Идите своим путем … но не забывайте, что помимо искусства лауреатов – есть еще большое искусство. В отношении же Вас я, вероятно, всегда сохраню интерес и радость к Вашим настоящим успехам. Сейчас же мне хочется с Вами поговорить о другом. – Жажда нежности выходит у меня из берегов и захлестывает неисповедимой печалью и грустью. Мы все охвачены стремлением к вечной женственности, это источник нашего рабства и любви. Но женственность я утверждаю в аспекте девственности, а не материнства, как родовой необходимости, и любовь лежит поэтому в каком-то совсем ином плане бытия, не в том, в котором живет и устраивается род человеческий. Любовь совсем не нужна роду человеческому с перспективой его продолжения и устроения; она остается где-то в стороне. Сексуальный акт, как и разврат, ближе, понятнее и приемлемее, так как проблема пола решается вне проблемы любви. Любовь – не от мира нашего она иного плана, цветок, гибнущий в среде сегодняшнего дня. Величайшее в любви то, что сохраняет ее таинственную святость – это жертва жизнью, отречение от всяких манящих, сменяющихся во времени переживаний. В мужской природе есть способность переживать в себе во всякое время. Мужчина не склонен отдаваться исключительно и безраздельно радости любви или страданию, у него всегда еще есть его творчество, его дело, вся полнота его сил. В поле мужского сознания, если что-то выступает на первый план, то другое отступает, но не исчезает и не теряет своей силы. Личность женщины постоянно подвержена опасности распадения на отдельные переживания и жертвенного заклания себя во имя этого переживания. Корни ея природы – метафизические. С этим связано и все высокое в женщине и низкое в ней, жуткая чуждость ея природе мужской. Мужчина ставит полноту духовных сил своей личности в независимость от власти временных переживаний. Женщина же безсильна противиться этой власти и во временное состояние вкладывает всю полноту своей природы. В стихии женской любви есть что-то страшное для мужчины, что-то грозное и поглощающее. Притязания женской любви так безмерны, что никогда не могут быть выполнены мужчиной, так как он не всего себя вкладывает в любовь и не целиком от нее зависит. На этой почве вырастает безысходная трагедия любви. Мужчина ищет в женщине красоту, красоту в ней любит, красоту жаждет обожать, но красота эта остается вне его, он не принимает ее внутрь себя, не приобщает ее к своей природе. Женщину потому невозможно любить вечной любовью, что в любви мужчина хочет преклоняться перед красотой, вне его лежащей. Женщина редко являет собой тот образ красоты перед которым мужчина так жаждет склониться.

Поэтому, нам мужчинам, любовь приносит такое жгучее разочарование, так ранит несоответствием образа женщины с красотой вечной женственности, куда мы тянемся. Но высший мистический смысл любви не в поклонении и боготворении женщины, как красоты вне лежащей, а в приобщении к женственности (ибо что означает жажда нежности.?!), в слиянии мужской и женской природы и растворение в высшей красоте. В этом весь религиозный смысл любви. Этот религиозный смысл любви половой, эротики, заключается в том, что она является не…

[без начала, осень/зима 1954?]

…Явился!» «У вас Гоголи-то как грибы растут, – строго заметил Некрасову Белинский, но рукопись взял. Когда Некрасов опять зашел к нему вечером, то Белинский встретил его «просто в волнении»: – Приведите, приведите его скорее!

Пламенно, с горящими глазами обращался Белинский на следующий день к приведенному Достоевскому: «Да Вы понимаете ли сами-то, – что это Вы такое написали?» Осмыслили ли Вы сами-то всю эту страшную правду, на которую Вы нам указали? – Вот второй момент, когда я вновь не мог удержаться от рыданий… Когда наша душа вливается в космос, соприкасается с неминуемой правдой – умолкает однообразное, тревожное дребезжанье разсудка, которое дробит и заглушает музыку сфер. Только тогда свободно и легко входят в нас волны мировой жизни – звуки, шумы, запахи… К сожалению, большей частью мы пребываем в косной инерции – мы редко сосредотачиваемся, так как наша мысль, как клоун всегда кувыркается перед нами и мешает нам слышать по настоящему. У меня смиренная просьба к Вам – не обижайтесь на меня Аля. Эти периоды моего молчания, не только по отношению Вас, но и вообще – являются вопросом очень сложным, путанным и даже больным.

Будьте счастливы, работайте, не теряйте свою внутреннюю устойчивость.

Привет Вашему Саше[20]. Кабанову – упрек за его небрежность ко мне. Меня больного он заставил ждать в Третьяковской галерее почти два часа и не изволил явиться совсем.

Н.Г.

3/III-55

Милая моя Алюшенька,

Пусть только Ваш Саша не волнуется, что я так нежно Вас называю моей… Это временно. Ведь Вы сами знаете – с какой лёгкостью я также могу отказаться от кого угодно. Своей самоотверженностью – пройти «Огни и воды» Вы меня трогаете до моих крокодильих слёз. Только вчера утром я отправил Вам письмо, а вернувшись – получил ваше. Я Вам там писал кое что о своих намерениях, но сегодня под впечатлением Вашего письма провёл всю ночь в глубоком размышлении. Вы правы – нужно действовать решительно, настойчиво, чтобы преодолеть заразу бюрократизма, эту злую, тёмную силу дикого, упирающегося буйвола – слепого обывателя. Я с 16-ти лет – в искусстве, за 50 лет непрерывной кропотливой углублённости и работы в этой области – ведь имею же я право претендовать на то, что эти картины, о которых уже не один год длится речь, – являются картинами музейного значения. Определённой художественной ценностью. Ведь не простой же был мой каприз – решительно воздержаться от соблазна материального – реализовать их там; я был полон энтузиазма, я их трепетно вёз на родину, чтобы они находились в ея музеях. – Эта материальная сторона была всегда. На что же я наталкиваюсь? Вот уже год, а я не могу добиться того, чтобы узнать мотивы, по которым закуп<очная> Комиссия отклонила их приобретение. В продолжении года они находились в музее имени Пушкина для экспертизы, а результаты её так до сих пор и неизвестны, несмотря, даже, на интерес, проявленный в этом отношении Саратовским музеем, в своё время возбуждавшим ходатайство на приобретение их. Я ещё сделаю запрос относительно результата экспертизы. И не зависимо от того, получу или нет ответ, я решил обратиться в Центр<альный> Комитет. Для этого я приеду в Москву и мы вместе обдумаем план действий. Я начинаю склоняться к мысли, чтобы Гойю[21] и Ван Остаде[22] просто преподнести в дар. – Т.к. очень не хотелось бы, чтобы они были в частных руках, или оказались просто беспризорными, т.к. может случиться так, что неожиданно наступит неизбежная развязка. Что касается остальных вещей, менее значительных, можно будет поступить с ними, как создадутся и подскажут обстоятельства. Я уже писал Вам, что если заинтересовать её – у неё большие возможности, по крайней мере так мне советовали и много говорили о ней здесь, в Саратове. Меня крайне удивляет, что он впервые слышит о коллекции. Я не допускаю что меня могли ввести в заблуждение. Может быть это следует рассматривать как сугубую сдержанность, так как прямая откровенность часто стесняет. Если он действительно намерен меня повидать, я думаю при личном разговоре – это выяснится. Я сознательно говорю он, она, т.к. уверен, что Вам понятно о ком идёт речь. Если вы будете что нибудь писать по данному поводу, то я также просил бы Вас обходиться без имён. У меня предчувствие, что именно это его и стесняет. Я не допускаю, что я был информирован вымышленно, тем более, что телеграфировали в Саратов два раза, сравнительно через большой промежуток времени. С чем Вам, Аля, было бы меньше всего жаль расстаться – с «Моей симфонией»[23] (последняя работа), с портретом, писанным ещё в Париже[24] или с портретом, что так Вам нравился[25]? Одна из этих вещей меня покидает. Я все свои работы сосредоточил в мастерской, в музее, т.к. в доме, где живу, – капитальный ремонт, через несколько дней и самому придётся выкидываться. Все работы развесил, – так своевольно устроил персональную выставку. Вход по приглашениям от 6 ч. до 8 ч., вернисаж прошёл оживленно.

Поздравляю Вас с наступающим праздником Вашей женской расы. Желаю Вам процветания.

Сердечный привет Вам и Саше.

Гущин Н.М. Автопортрет в очках. Картон, соус. 41х31,1 ї Саратовский государственный художественный музей имени А.Н. Радищева

Н.М. Гущин. Портрет Альдоны Митюшиной (Ненашевой). Бумага, соус, карандаш. 51х42. Собственность А.М. Ненашевой (Москва)

3.V.1955

Милая Аля, – благодарю за поздравления и пожелания. Вокруг меня и моих работ опять создались интриги, столкновения, издевательства. Если бы Вы могли себе все это представить и понять до какой степени я устал и измучен – вам понятно было бы мое молчание. Однако сегодня у меня снова желание еще раз вернуться к затронутой когда-то с Вами широкой теме. Кто философски познает мир, тот должен превышать все вещи мира, тот сам должен быть миром, а не дробной частью его. Перед дробной частью никогда не могла быть поставлена дерзкая задача – постигнуть вселенную. Сама постановка дерзкой задачи познать вселенную возможна лишь тогда, когда сам есть вселенная, когда человек в силах противостоять вселенной, как равный, как способный включить ее в себя. Познание человека вселенной покоится на предположении, что человек космичен по природе своей, что он – центр бытия. Человек, как замкнутое, индивидуальное существо не превысило бы отдельных частей мира, частичных его состояний. Но от этого исключительного самосознания, человек уклоняется в две разные стороны: эмпиризм и позитивизм с одной стороны и рационализм и критицизм – с другой. Так дробится дух человека. Но и эмпирики, и позитивисты, и рационалисты, и критицисты все по-своему и частично исходят из предположения, что в человеке исключительные источники для познания мира. Вселенная может входить в человека, им познаваться только потому, что в человеке есть весь состав вселенной, все ея силы, что человек – не дробная ее часть, а цельная – малая вселенная. Человек себя знает прежде, чем мир и потому познает мир после и через себя. Человек – точка пересечения двух миров. Природа его двоится, порождает двойственность его самосознания. Побеждает то одна сторона, то другая. Он – существо свободное и закованное, сильное и слабое, соединяющее в себе вечное с тленным. Только мистики хорошо понимали, что все происходящее в человеке имеет мировое значение, что в человеке можно открыть все наслоения мира, что душевные стихии его – космичны. Оккультные и мистические учения всегда говорили о сложности человека, включающего в себя все планы вселенной, в нем скрыты тайные, оккультные, космические силы, неведомые официальной науке и будничному сознанию человека. Человек – точка пересечения всех планов бытия, наделенный властью творить красоту. Восприятие красоты в мире – есть творчество. Но в свободе, а не в принуждении <нрзб> красота и творчество, не в приспособлении к миру, а в созидании мира иного, просветленного. Трагизм же творчества – это несоответствие между заданием и осуществлением. Например, вся эпоха Возрождения с небывалым подъемом человеческого творчества находится под знаком этой остроты несоответствия, осложнявшейся еще тем, что в ней столкнулись два начала человеческой природы: начало языческое и начало христианское. Эти два потока создали раздвоение человека. Языческой, античной цельности в Возрождении уже нельзя найти. Происшедшая встреча христианства с язычеством ранила душу человека. Возникает борьба христианской трансцендентности и языческой имманентности. Классически прекрасное языческое искусство стремится к завершенности, совершенству форм здесь, но это законченное совершенство искусства никуда не зовет, в нем нет призыва в мир иной, в нем нет трансцендентной тоски. Искусство языческое говорит не о тоске по прекрасному миру иному. Искусство христианское – иного духа; в христианском искусстве устремленность к иному, – оно не верит в законченное достижение красоты здесь. Красота для него всегда то, что говорит о мире ином, т.е. символ. И вот это трансцендентное чувство бытия создает романтическую традицию, противоборствующую традиции классической. В искусстве языческом – классическое здоровье, в искусстве же христианском – романтическая болезненность. Возникает иная традиция: форма завершенная и замкнутая сменяется формой прорывающейся, незавершенной. Раннее Возрождение насыщено тенденциями христианскими. Ему предшествовала святость Франциска Ассизского и гениальность Данте. В мистической Италии зарождаются упования новой мировой эпохи, эпохи любви, эпохи духа. Эти упования и обуславливают творчество раннего Возрождения, до конца религиозного по своим устремлениям, как напр<имер> Джотто, Арнольдо, Мартини и др. Возрождение же 15го в. не продолжает уже искусства Джотто. Поднимается раздвоенный человек, не примиривший в себе языческих истоков с истоками христианскими. Этот болезненный надлом чувствуется у Донателло, у Веррокио, достигает особого напряжения у Боттичелли и завершается у Леонардо. Боттичелли – самый прекрасный, волнующий художник Возрождения. Его художественный гений создал небывалый по красоте ритм линий, но Боттичелли – художник, недостигший классической завершенности. Он не осуществил ни задач христианского Возрождения, ни задач Возрождения языческого. Тайна Возрождения в том – что оно не удалось, хотя и было в нем великое напряжение творческой энергии. Последнее усилие языческого Возрождения – осуществить идеал законченного совершенства было сделано в 16-м веке – Рафаэль, Жулио Романо, Микел Анджело, но это было уже омертвение духа. Что такое Рафаэль? – Это отвлеченный предел классически совершенной традиции в искусстве, предел законченности, но он самый не индивидуальный художник. В его совершенном искусстве нет протеста живой души, ему чужда переходящая за грани мира тоска. Микел Анджело был подлиннее, но и его здоровое совершенство – кажущееся; он также не осуществил задач Возрождения. Болезненное искусство кватрочентистов – ценнее и значительнее. У Боттичелли и Леонардо, столь разных, есть магия обаяния, этой магии нет ни у Рафаэля, ни у Микел Анджело. – От них идет начало упадка искусства, за ними следует Болонская школа – мертвый академизм. Так трагизм творчества, его неудача является последним поучением Великой Эпохи Возрождения. В великой неудаче Возрождения – его величие. Абсолютная завершенность и совершенство для христианского мира лежит в запредельной дали. Но в строгом смысле – творчество и не языческое и не христианское – оно дальше. В творческом художественном акте побеждается тьма, преображается в красоту. Наиболее исчерпывающим примером для нас, в этом отношении может быть творчество Скрябина. Его творчество – это потрясающее пророчество о новой, мировой эпохе, пророчество, переходящее за пределы культуры к новому бытию, где человек приобретает власть над природой через красоту. Искусство Скрябина – искусство освобожденное от навязывания норм этого мира. У него красота – не только цель искусства, но и цель жизни. И цель последняя – не красота, как культурная ценность, а красота, как сущее, т.е. претворение хаотического уродства мига в красоту космоса. Конечно, все определения красоты частичны, т.к. красота в последней своей сущности – неопределима; красота – великая тайна. Чтобы познать эту красоту – нужно быть посвященным. Музыка Скрябина – это не наши домашние горести и заботы, это не наш покой и отдых после трудового дня, это не наши радости от будничных удач… Не наши в смысле житейском, но глубоко наши, то есть истинно человеческих в тех душевных глубинах, где вечно существует связь наша со стихиями, куда неудержимо тянется наше сознание, чтобы стать космическим сознанием, и интуитивно постигающим все, чем строится вселенная. Вот в чем величие творчества Скрябина. Его гордый дух узурпирует права, принадлежавшие, когда-то, в темные времена, – только Божеству, но он идет не с тем, чтобы поставить на место Божества человеческий разум, как Вольтер, или повышенную чувствительность, свойственную будто бы первобытным людям, как Руссо, или категорические императивы совести и нормы красоты – Канта, нет он несся к экстазу, к очищению в борьбе со стихиями и к слиянию с ними. Его дух был полон творческой энергии космоса: в свободном творческом напряжении и в самом наслаждении творчеством, он познавал себя и мир.

Н.Г.

[1955]

Итак, Аля,

Философия не есть наука и ни в каком смысле не должна быть научной. Ведь не должны же быть научны искусство, мораль, религия – Почему же философия должна быть научной?

Научность есть исключительное свойство науки и критерий только для науки. Неужели не ясно, что искусство должно быть художественным, мораль – моральной, религия – религиозной и философия – философской. Философия первороднее науки, она была уже, когда науки ещё не было, философия ближе к мудрости. Если признать философию специальной наукой среди других наук (и назвать например – наукой о принципах познания или о принципах сущего), то этим окончательно упраздняется философия, как самобытная сфера духовной жизни. Философия не наука. Есть философия и нет философии научной. Никто не сомневается в ценности науки. Наука неоспоримый факт, нужный человеку. Но наука и научность разные вещи. Научность – есть перенесение критериев науки на другие области духовной жизни, чуждые науке. Научность покоится на уверенности в том, что наука есть как бы верховный критерий всей жизни духа, что установленному ей распорядку всё должно покоряться, что ея запреты и разрешения имеют решающее значение повсеместно. Научность предполагает существование единого метода. Но может ли быть один распорядок, распорядок научный напр<имер>, в сфере религиозной, эстетической, моральной или общественной? Никакая наука не может давать директив научности для чуждых ей сфер. Поэтому научность есть лишь одно из выражений ограничения а иногда и полной утраты свободы творческого духа. Распространение дисциплины научности влечет рабство духа, его дробление. Наука есть специфическая реакция человеческого духа на мир, но наряду с этим у человека есть и другие отношения к миру. По специфической своей сущности наука есть реакция самосохранения человека, потерянного в темном лесу мировой жизни. Чтобы жить и развиваться человек должен познавательно ориентироваться в мировой данности, со всех сторон на него наступающей. Для этой охраняющей его ориентировки человек должен привести себя в соответствие с мировой данностью, с окружающей его мировой необходимостью – вот наука и является усовершенствованным орудием приспособления к навязанной необходимости. Можно было бы определить так: наука есть познание необходимости через приспособление к мировой данности, наука есть познание из необходимости. Научное мышление всегда находится в глубоком соответствии, в приспособлении к мировой необходимости. Эта печать приспособления лежит на всей научной логике, как покорность мировой необходимости. Необходимость мира должна быть опознана и поэтому возникает необходимость соответствующего мышления. Отсюда происходит расчленение мировой данности на отдельные, самостоятельные сферы, происходит изучение, описание этих сфер под наименованием законов природы. Но надо отметить, что в науке всегда жили и боролись две души, и одна из них жаждала познания мировой тайны, но науку создавала не эта душа, эта душа всегда склонялась к философии, к теософии, к магии. Наука не творчество, а послушание, ея стихия не свобода, а необходимость. Наука никогда не была и не может быть освобождением человеческого духа. Наука есть безопасное познание данности, она не знает последних тайн. Наука знает лишь истины, но она не знает Истины. Ее истины имеют значение лишь для частных состояний бытия. Она создает свою действительность. Философия же и религия – говорят совсем о другой действительности. Философия ищет Истину, а не истины. Философия любит мудрость. И только на высотах философского сознания мудрость входит в человека. Познание мудрее, выше познания логического. Философия есть познавательный выход из мировой данности, прозрение, преодолевающее мировую необходимость. Философия есть, принципиально, иного качества реакция на мир, чем наука. Она из другого рождается и к другому направляется. Неволя у мировой данности, обязательная для науки, для философии есть падение и измена познавательной воле к свободе. Философия свободна от того, каким дан нам мир, она ищет истину мира и смысл мира, но не данность мира. Пафос философии – в героической войне творческого познания против всякой необходимости, всякого данного состояния бытия и задачей ея является трансценсус – переход за грани. В философии совершается самоосвобождение творческого акта человеческого духа в его познавательной реакции на мир, в познавательном противлении миру данному, а не в приспособлении к нему. Философия есть искусство, а не наука. Философия – искусство познания, и потому искусство, что она – творчество. Философия искусство особое, принципиально отличное от поэзии, музыки или живописи, но она также предполагает особый дар свыше и призвание, на ней запечатлевается личность творца не менее чем на поэзии или живописи. Философия есть искусство познания в свободе через творчество идей, противящихся мировой данности и проникающих в запредельную сущность мира. Когда философия становится наукой, она не достигает своей заветной цели – прорыва из мировой данности, прозрения свободы за необходимостью, так как нельзя искусство ставить в зависимость от науки, творчество от приспособления, свободу от необходимости. В философии есть победа человеческого духа через проживание, через творческое преодоление. В науке же победа через приспособление, через приведение себя в соответствии с данным, навязанным по необходимости. Философия не менее жизненна, чем наука, но это есть жизненность творчества познания, переходящего пределы данного, а не жизненность приспособления познания к данному миру для самосохранения в нем, для удобства, теплого уюта. Наука – это горькая нужда человека, философия – это роскошь, избыток духовных сил. В философии есть что-то праздничное и для утилитаристов будней столь же праздное, как и в искусстве. Для поддержания жизни в этом мире философия никогда не была необходима, подобно науке, – она необходима для выхода за пределы данного мира. Наука оставляет человека в безсмыслице данного мира необходимости, но дает ему орудие охраны в этом безсмысленном мире. Философия всегда стремится постигнуть смысл мира, всегда противится безсмыслице мировой необходимости. Основное предназначение всякой подлинной философии – это предположение о существовании смысла и о постижимости смысла, о возможности прорыва к смыслу через безсмыслицу – и в этом творческая природа философии. Нельзя отрицать относительное значение логических категорий, на которых покоится научное познание, но придавать им высший всеобъемлющий смысл – есть заблуждение плененных мировой данностью, это разрыв духовного общения и сведение его к минимуму.

[1954-1955?]

Милая, дорогая моя Алюшенька,

Как-то страшит писать… Заболел невероятным недугом. Не выдерживаю жгучего одиночества. Безнадежно ищу опоры в чувствах. Если и замечаю свое существование, то по ощущению лишь тоски. Не вижу средств против раны… ее как бы нет нигде и ее чувствую повсюду. Не теряйте самообладания. Пусть не покидают Вас никогда весенние грезы.

Н.Г.

[без начала. 1955?]

<…> льющийся из внутренней мощи субстанций из их личной оригинальности. Эволюция есть необходимость, неизбежность, творчество – есть свобода. Только творчество ведет нас к созиданию небывалых ценностей, небывалого восхождения в истине, красоте, то есть к созданию гармонической стройности, к сверхмирной полноте. Само по себе творчество – тайна, оно необъяснимо. Тайна творчества – есть тайна свободы. Тайна свободы – бездонна и неизъяснима, она – бездна. Творчество есть то, что идет изнутри, из неизъяснимой глубины, а не извне, не из окутывающей и ограничивающей наc необходимости. Всякая рационализация творчества, есть рационализация свободы; рационализация же свободы – уже детерминизм. Свобода – это безосновная основа, бытия, она глубже бытия. Свобода есть положительная творческая мощь, льющаяся из неизсякаемого источника. Хотя тайна ея и отрицает всякую замкнутость и всякие границы, но она есть положительная творческая мощь, а не отрицательный произвол, что есть от зла, от от дьявола, а не от добра. Отрицательная же свобода, как произвол – есть свобода бессодержательная, пустая. Отрицательное сознание свободы – есть падение, хаос, распад, а не путь к творчеству, не выражение стройности мирового порядка. Абсолютное приспособление и абсолютный произвол – это «власть тьмы», это дьявола разрушение, а не царство созидающего разума. Подлинная свобода есть выражение состояния вселенной, ея гармонии, внутренней соединенности всех ея частей. Можно быть в рабстве лишь у того, что чуждо и враждебно; то, что нам близко и мило, то нас принуждать не может. Любящие и соединенные – свободны; лишь враждующие и внутренне разъединенные – познают принуждение. Отсюда вытекает, что содержанием свободы является ничто иное, как любовь. Она сжигает всякую необходимость и дает ей свободу. Мир, заколдованный злобой может быть расколдован только любовью. Поэтому любовь и свобода в положительном своем выражении и утверждении и есть творчество. Оно от гениальности, заключающей в себе мировую тоску о гармонии, красоте. Вступающий на путь творческий должен отказаться от тихого спокойного и безопасного устроения своей личности. На эту жертву способен лишь тот, кто знает творческий экстаз, кто в нем выходит за грани «мира», у кого есть особая сила хотения «иного», порождающая творческий порыв, святость дерзновения. Творческий подъем – есть революционное возрождение к новой жизни. В творческом возрождении сгорает все, так преодолевается необходимость и создается красота, которая ни что иное, как переход из мира необходимости в мир парящего духа. Творческий акт есть самооткровение и самоценность, не знающая над собой внешнего суда. Творчество – не есть приспособление к необходимости мира, а переход за грани его, устремление к духовной шири. Индивидуальность задыхается везде, где нет этой шири. Но индивидуальность, конечно, совсем иная плоскость, не имеющая ничего общего с индивидуализмом. Индивидуализм и является как раз ограничением, отрывом от мировой стройности, слитности с миром.

Индивидуализм, если можно так выразиться, это – самодовольное язычество. В творчестве «сегодня» должны быть выявлены все концы и пределы, так как предчувствие нового бытия ищет себе выхода в творческом акте новой души. Но выявит эти пределы конечно не натурализм. Это доминирующее сейчас зло мешает выявлению и ставит задерживающие преграды пророческому, творческому духу. Натурализм является лишь приспособлением к длительным перспективам жизнеустроения. Нужно идти по линии наибольшего сопротивления, по линии безумия для разума высшего. Но для этого необходимо ясное зрение и строгий расчет, экономия своих сил, на которые так посягает «госпожа необходимость» и другие разные соблазны.

Я ответил Вам в прошлый раз беглым письмом, не знаю получили ли Вы его, но за этот период я много думал о Вас и вот пишу Вам еще. Мужайтесь, будьте счастливы. О себе писать не хочется. Как видите – жив, здоров, хотя и пребываю в хаосе переживаний.

Н.Г.

[1956]

Пребывание мое в Пензе было восхитительным во всех отношениях, Аля. Насколько мне не хотелось туда ехать, настолько же я получил полное, какое-то исключительное содержание и моральное удовлетворение. Произвел очень большую работу. Привел в порядок 70 картин, хотя трудовым соглашением было предусмотрено только 40. Пенза – городок очаровательный, утопает весь в зелени, с садами, скверами, большим парком в самом городе, за которым, вернее, который вливается в огромный лес. Живя там, в городе – ощущение точно живешь на лоне природы. Более мягкий, не в пример саратовцам – народ, не говоря уже о милых, приветливых улыбках девушек!

Пробыл там ровно месяц. Получил письмо от Магон[26], интересовавшейся предполагаемой поездкой в Одессу – пришлось сознаться ей, что с моей стороны это была ветренная затея, правда я сам осознал это, только находясь в Пензе. Подумайте – разве не дикость – ехать мне в пограничный порт и вести жизнь на берегу моря в палатке, без прописки!

С 21го авг. я иду в отпуск, но куда направлюсь, где буду проводить его и как – полная неопределенность. Думал ехать в Молотов, но нет возможности доехать, билет на пароход, самое большее на что можно расчитывать это на 4-й класс, что очень утомительно для такого длительного путешествия. Ехать поездом – также трудно. С удовольствием бы полетел на самолете, но слишком буду выбит из бюджета – так дорого стоит билет. Оставаться в Саратове – без моторной лодки – безсмысленно. Вот и не знаю, как быть. Хотелось бы немного поработать для себя, походить на этюды. С Пензой буду в контакте. Начальник Упр<авления> культуры предлагает мне перебраться туда и вести живопись и рисование в худ<ожественном> училище. Просит посылать им, если я останусь в Саратове, свои работы, которые ими будут помещены на обл<астной> выставке. Вообще был встречен и принят по человечески и тепло. Принципиально я не возражал перебраться туда, хотя вопрос переезда не такой простой. Познакомился с некоторыми педагогами художниками, ходил с ними на этюды – впечатление у них создалось необыкновенное. Один из них подарил мне две своих работы и мечтает поработать со мной хотя бы один год. Он уезжает из Пензы – устраивается преподавать в среднюю художественную школу при Академии худож<еств> в Ленинграде, надеется меня устроить там же. Я не поехал бы может быть в Москву, но в Ленинград – с наслаждением. Общими усилиями мы покупаем с ним под Ленинградом дачу, вместе устраиваемся. Будем работать. Только бы вот удалось реализовать мне старинные картины. Находясь в Пензе в такой … (Далее текст утрачен – Л.П. ).

[1] Белов Борис Соломонович (1928–1991) – филолог, литературовед, входил в круг общения Н.М. Гущина. Автор воспоминаний о Н.М. Гущине // Волга. 2010. № 3-4.

[2] Н.М. Гущин о творчестве В.М. Юстицкого <1951–1953>. Архив Л.В. Пашковой (Саратов).

[3] Хранятся в архиве Л.В. Пашковой (Саратов).

[4] Дипломную работу, посвященную творчеству Оноре де Бальзака, писала под руководством известного саратовского филолога Р.А. Резник

[5] Хранятся в Саратовском государственном художественном музее имени А.Н. Радищева. Впервые вся монографическая коллекция живописи Н.М. Гущина опубликована и воспроизведена в издании: Саратовский государственный художественный музей имени А.Н. Радищева. Русское искусство ХХ–ХХI веков. Каталог. Том 3. Саратов, 2010. С. 92–103.

[6] Речь идет о некой мистификации учителя и ученицы: видимо, А. Ненашева написала картину под названием «Злодеяние», задуманную Н.М. Гущиным и законченную им, после чего картина «превратилась» в «Красную песнь моей родины», увезённую в Пермь.

[7] Огарева Нонна Валерьевна (род. 15.05.1925) . Училась на искусствоведческом отделении Ленинградского университета (1943–1948). В 1948–1970 – научный сотрудник Радищевского музея. С 1970 – живет и работает в Москве. Исследователь жизни и творчества А.П. Боголюбова.

[8] Солоницын Аркадий Павлович (род. 1927) – живописец, ученик Н.М. Гущина. Окончил Саратовское художественное училище и Институт живописи, скульптуры и архитектуры имени И.Е.Репина Академии художеств. Живёт и работает в Санкт-Петербурге.

[9] Н.М. Гущин привёз из эмиграции небольшую коллекцию произведений живописи европейских мастеров. Весной 1953 года она экспонировалась в Итальянском зале Радищевского музея, где сейчас и хранится большая её часть.

[10] Оболенская Наталья Ивановна (1904 – 1980). Работала в Радищевском музее с 1925 года, в 1951–1970 – в должности главного хранителя. Заслуженный работник культуры (с 1969).

[11] Завьялова Валентина Федоровна (1908 – 1963). Училась на искусствоведческом отделении Ленинградского университета (1927 – 1931). В 1932–1936 жила и работала в Пензе, с 1936 – в Саратове. Директор Радищевского музея (1949–1963).

[12] 5-го декабря – день рождения Н.М. Гущина.

[13] Карпакова Ольга Федоровна. В 1950-е недолго работала в Радищевском музее, позже – редактор Саратовского телевидения.

[14] Возможно, Моршнева Любовь Павловна, в те годы – редактор Саратовского телевидения.

[15] Кабанов Виктор Павлович (род. 1924) – живописец, график. Участник Великой Отечественной войны. Учился в Саратовском художественном училище (1940–1942, 1947–1948) у И.Н. Щеглова, Б.В. Миловидова, М.Д. Егорова. В 1948 занимался у Н.М. Гущина, в этом же году уехал учиться в Москву. Член Союза художников (с 1958).

[16] Виктор Кабанов и Альдона Ненашева после Саратовского художественного училища поступили в художественные институты в Москве, а Аркадий Солоницын стал студентом Академии художеств в Ленинграде.

[17] Кутанин Михаил Павлович (1883–1976) – психиатр, гипнолог, в 1923–1964 годах – заведующий кафедрой психиатрии Саратовского медицинского института, профессор.

[18] Желнов Евгений Васильевич (1927–1994) – саратовский художник. Учился в Саратовском художественном училище (1945–1949) у Б.В. Миловидова, И.Н. Щеглова, И.В. Севастьянова. Н.М. Гущин занимался с ним живописью и рисунком.

[19] Головницкий Лев Николаевич (10.12.1929 – 29.04.1994). Скульптор-монументалист. Учился в Саратовском художественном училище у Э. Ф. Эккерта и Е. Г. Морозовой (1947–1952). В этот период большое влияние оказал на него Н. М. Гущин. Жил и работал в Челябинске, Красноярске, Свердловске. Член Союза художников (с 1955), Народный художник РСФСР (1980), действительный член Академии художеств СССР (1988).

[20] Ненашев Александр Константинович. Журналист-международник, корреспондент ТАСС в Иране. Автор книги «На перекрёстке веков». М., 1974.

[21] Неизвестный испанский художник первой половины XIX века. Мужской портрет. Холст, масло. 51х50,5.

Приобретено Радищевским музеем у Н.М. Гущина в 1962. Ранее – собрание герцога Орлеанского (?). Н.М. Гущин считал этот портрет произведением Франсиско Гойи.

[22] Остаде, Адриан ван, подражание. В кабачке. Холст, масло. 59,6х80,2. Приобретено Радищевским музеем у Н.М. Гущина в 1959. Картина поступила в музей с заключением парижского эксперта Жозефа Кавалье (от 16.10.1939) об атрибуции её Андриану ван Остаде.

[23] Н.М. Гущин. Моя симфония. Автопортрет. Холст, масло. 84,5х83,5. Это письмо позволяет уточнить время создания работы – в 1955 году уже был написан вариант этого автопортрета, автор продолжал работу над ним до 1964 года. Картина поступила в Радищевский музей в 1966 из мастерской Н.М. Гущина.

[24] Н.М. Гущин. Автопортрет. Внутренним взором. Холст, масло. 61,3х38,2. Приобретено Радищевским музеем в 1964 у автора.

[25] Возможно, имеется в виду «Автопортрет в очках». 1920–1930-е (картон, соус. 41х30), привезённый Н.М. Гущиным из эмиграции. Художник подарил его А.М. Ненашевой, у которой в 1987 его приобрёл Радищевский музей.

[26] Магон Людмила Борисовна (1928 – 1974). Филолог, педагог. Учитель русского языка и литературы в средней школе и воспитатель в колонии для несовершеннолетних г. Маркса Саратовской области.