Опубликовано в журнале Вестник Европы, номер 46, 2016

В этой лекции я решила поговорить об особом свойстве современных автократий, которое связано с их популистской природой, благодаря которой они во многом зависят от своих избирателей — и в этом смысле они действительно как бы подкупают своих избирателей. Давайте поговорим о них более подробно.

В январе этого года «Freedom House» — организация, которая занимается измерением уровня свобод в мире, — опубликовала очередной доклад. Оказывается, что последние десять лет (с 2005 года) в мире наблюдается устойчивый тренд на снижение числа различных гражданских и политических свобод. 2014 год оказался особенно печальным: уровень свобод снизился в 61 стране, а более свободными стали и продвинулись на пути к демократии гораздо меньше стран, чем обычно, — минимум с 2005 года. В России тоже были зафиксированы свои проблемы. То есть — редкий случай — мы не были уникальны, вполне в тренде.

В политической науке эта тема связана с теорией Э. Хантингтона о Третьей волне демократизации. Предполагается, что страны либерализуются не случайно и что либерализация — это процесс, который носит некий не строго линейный характер, а происходит, по мысли Хантингтона, волнами. Редки случаи, когда демократизуется только одна страна. Как правило, демократиями становится сразу некоторое количество стран. Следом за этим, как правило, идет откат. То есть страны, которые, скажем так, стали демократиями преждевременно, возвращаются назад, в нелиберальные режимы. Затем опять идет волна демократизации.

Мировые тренды

Freedom House: устойчивый негативный тренд в мире с 2005 г.

· 2014-й особенно мрачный: уровни свобод снизились в 61 стране, а выросли всего в 33.

· Число стран, ставших свободнее — сократилось до минимума с 2005 г.

· Негативная динамика в странах: Россия, Венесуэла, Египет, Турция, Таиланд, Нигерия, Кения, Азербайджан, Венгрия

Хантингтон выделил три такие волны. Первая последовала за революциями в США и Франции во второй половине XIX века — основной период либерализации европейских стран. Вторая волна случилась после окончания Второй мировой войны и была связана с тем, что активно либерализовались бывшие европейские колонии. Но дело в том, что эти колонии не имели достаточных предпосылок для устойчивой демократии, и вслед за тем произошел откат назад. И Третья волна, по Хантингтону, началась в 70-х годах и была связана с либерализацией стран Южной Европы и Латинской Америки. К 1994 году число демократий в мире достигло исторического максимума и было равно 72.

К 2008 году мы уже видим на графике небольшой спад. По этому поводу многие организации, которые занимаются изучением демократизации, бьют тревогу: что такое, почему мы не видим так называемого конца истории? А автор термина «конец истории» Фрэнсис Фукуяма утверждал — по крайней мере, вульгарное понимание его концепции связано с тем, что все страны движутся в направлении либерализации и демократизации. Мы видим, что этот процесс отнюдь не происходит гладко и на текущий момент наблюдается откат. Но все не так однозначно. «Freedom House» использует очень сложный и чувствительный индекс демократии. Чтобы стать демократией, нужно соответствовать большому количеству критериев: свобода СМИ, качество проведения открытых выборов и т.д. В этом смысле трудно полностью соответствовать всем многочисленным критериям, и этот индекс более чувствителен к малым изменениям в либеральности режима. Но если вы возьмете более грубый индекс, просто условно делящий страны на демократии и диктатуры только по критерию наличия в стране конкурентных выборов, по этому индексу ситуация выглядит лучше. До 2008 года (последний доступный по этому индексу год) число демократий даже росло. Политолог Джей Уилфелдер провел более тонкий анализ, выясняя, что же это, собственно, за страны, которые отказываются от демократии и составляют современный нелиберальный тренд? И он показывает, что настоящие демократии в основном как были, так демократиями и остались. Что по-настоящему случилось, так это то, что страны, которые находились где-то в промежутке (например, Россия 90-х, про которую до сих пор идут споры, что же было в 1996 году: были ли это честные выборы?), где вроде бы было движение к демократизации, но были проблемы, вот они не удержались.

Говорят о том, что существенную роль в этом нелиберальном тренде сыграла Россия, которая своим примером и деньгами показывает другим странам, что демократический строй, скажем так, возможно, и не соответствует нашим традиционным ценностям. В январе 2015 года, когда вышел доклад, Россия впервые по уровню гражданских свобод опустилась с 5 до 6 (индекс работает «наоборот»: чем выше цифра, тем хуже ситуация со свободами в стране). То есть если у вас 5, то это на самом деле «два», а если у вас по индексу «единица», то это по уровню демократии означает, что все «отлично». Так вот как раз в 2014 году впервые по уровню гражданских свобод Россия скатилась с 5 до 6, то есть к уровню гражданских свобод, аналогичному Китаю. Такой откат по гражданским свободам был достигнут прежде всего из-за ситуации с масс-медиа и НКО, что, конечно, существенно ограничивает наши возможности, с точки зрения выражения своей гражданской позиции. В целом, согласно индексам «Freedom House», Россия уже давно не свободна, и ситуация с гражданскими свободами у нас, к сожалению, ухудшается.

Мировые тренды

Три волны демократизации

Когда политолог Джей Уилфелдер говорит о том, что сам по себе тренд на демократизацию не изменился, а изменилась ситуация с этими промежуточными, не совсем либеральными режимами, какие режимы он имеет в виду?

Здесь мы как политологи подступаем к самому главному. Вообще политологи — это люди, которые очень любят плодить новые определения. У меня основной профиль изначально экономический, поэтому для меня было открытием, что каждый политолог обычно придумывает свое собственное новое название и новое определение какого-то типа режима. Тем не менее нижеследующая концепция — одна из самых распространенных.

Начнем с собственно очень простого деления стран на демократии и недемократии — черное и серое полушария диаграммы. Если мы демократия, то следует соответствовать большому количеству критериев: проводить свободные выборы, обеспечивать равный доступ участников к избирателям во время всего избирательного процесса. При этом дело выборами не ограничивается, должна быть высокая степень информационной свободы, независимости масс-медиа и множество других критериев, которые составляют необходимую основу для либеральной демократии. По сути, здесь все довольно просто.

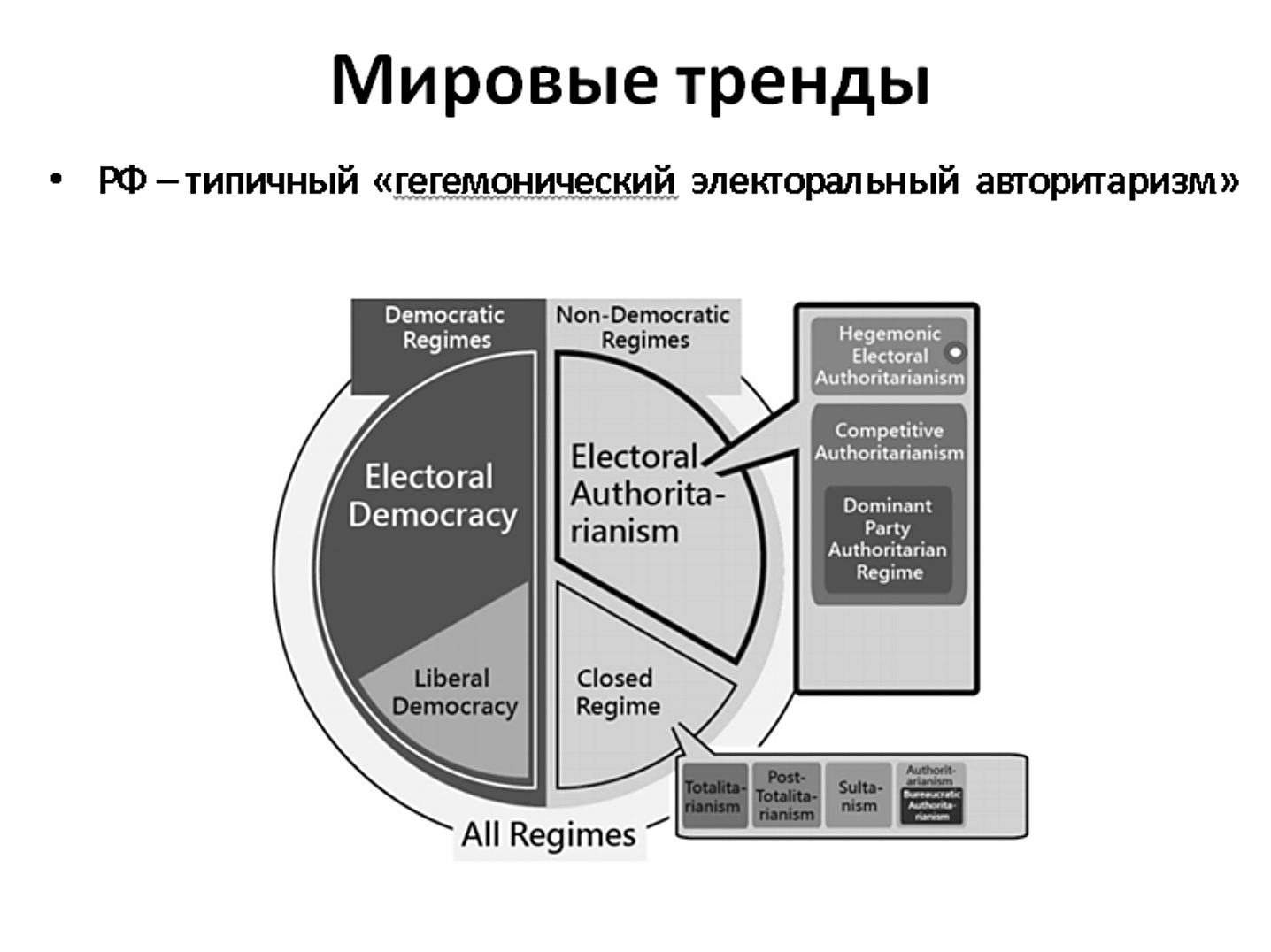

Мировые тренды

РФ — типичный «гегемонический электоральный авториторизм»

Отличия недемократий

Интересная история начинается, если страна — недемократия. Допустим, мы прошли по какому-то одному критерию, но у нас есть некоторые ограничения доступа оппозиции к выборам. То есть мы кому-то из оппозиции позволяем участвовать в выборах, кому-то — нет. Кто мы в этом случае? Надо сказать, что вообще про автократии в 90-х годах довольно сильно позабыли, и никто ими не занимался. Само изучение вариантов автократий, несвободных режимов начинается где-то с начала 2000-х годов, когда стало понятно, что, к сожалению, у нас еще не конец истории и что многие страны хотят продолжать свою «недемократическую» историю. Чем же отличаются друг от друга авторитарные системы? Прежде всего некоторые из них просто не допускают фактически никаких выборов — например, какие-нибудь варианты султаната. Ну, или не позволяют в них участвовать никому, даже фиктивным партиям. Скажем, сталинская система, где в выборах участвовала только одна партия, которая всегда набирала свои 100% или 99,9%. Этот вариант расположен в нижнем секторе серого полушария — закрытый режим. Тут все понятно, просто никому ничего не надо: один монарх/диктатор правит пожизненно, всё замечательно.

Но большинство современных режимов, особенно после конца «холодной войны», не относятся к этому типу. Это так называемый тип электорального авторитаризма. Это режим, который проводит выборы и даже иногда позволяет кому-то в этих выборах участвовать. Как правило, с не очень хорошим результатом для тех, кто участвует, но тем не менее все-таки какой-то элемент конкурентности в системе присутствует. В зависимости от степени конкурентности эти режимы могут быть либо гегемоническими электоральными автократиями, либо конкурентными автократиями. Есть еще подвид доминантной системы с доминантной партией — здесь прежде всего на ум приходит режим Институционно-революционной партии (PRI) в Мексике.

Поскольку в России выборы проводятся (даже иногда в порядке исключения на них допускается и кто-то из оппозиции), Россия относится к виду или подвиду электоральных автократий. Здесь у политологов есть небольшой диспут на тему того, какие авторы и когда ввели термин «электоральный авторитаризм». Как я уже говорила фактически он появился в начале 2000-х годов. Конкурентным авторитаризмом Россию уже назвать нельзя, потому что конкурентный авторитаризм — это такая авторитарная система, которая все-таки какой-то части оппозиции иногда позволяет выигрывать и у которой пусть нет сильной конкурентности, но та, которая есть, присутствует не только в выборном процессе, а иногда, скажем, и в судебной системе. По этой классификации Россия в 1990-х годах (особенно в условном 1996 году) была конкурентным авторитаризмом. Хотя опять же это спорная, дебатируемая тема.

Гегемоническая электоральная автократия — самый распространенный тип авторитарных режимов

Россия сегодня — это довольно типичная гегемоническая электоральная автократия, потому что выборы проводятся регулярно, даже иногда, при большом желании, оппозиция может поучаствовать в выборах где-нибудь, в каком-то богом забытом регионе. (Конечно, оппозиция вряд ли выиграет, но тем не менее иногда может в них поучаствовать.) Это так называемый демократический фасад, который режимы надевают на себя по разным причинам, и эти причины можно обсуждать. Но то, что ничего уникального в современной российской демократии нет, это тоже факт. Более того, Россия как типичная гегемоническая электоральная автократия представляет собой самый распространенный тип авторитарных режимов. Конечно, есть особая специфика России, тем не менее она довольно хорошо вписывается вообще в тренд нелиберальных режимов. Это тоже важно понимать.

ПОЧЕМУ НЕ ТОТАЛИТАРИЗМ?

У нас некоторые авторы часто начинают упоминать термин «тоталитаризм». Всё, 37-й год, ужас-ужас-ужас. Ну, насколько ужас? Если вы знаете анекдот: не ужас-ужас-ужас, а всего лишь ужас, пусть это кого-то утешит. Потому что все-таки не тоталитаризм. Почему? Потому что тоталитаризм в политической науке — это режим с очень характерными чертами. Прежде всего с ресурсом тоталитарной мобилизации. Это означает, что все под знамена, маршируем активно, весело: если надо, то на Гитлера, если надо, то на Америку, если надо, то в ГУЛАГ. Но чтобы ГУЛАГ организовать, надо же не только людей посадить, надо еще мобилизовать тех, кто их будет охранять. Это, между прочим, не такая уж простая задача. Попробуйте кого-нибудь отправить работать охранником в ГУЛАГ. Нужен некоторый подъем общества, который позволяет это сделать. Ну и хорошая, надеюсь, очень хорошая новость состоит в том, что в России сегодня ситуация не та.

Вот социолог Лев Гудков говорит, что хотя Россия активно пытается мобилизовать население с помощью идеологии (что является характеристикой тоталитарного режима), все-таки мобилизация эта неуспешна, потому что общество наше пассивно: «Имперский миф присутствует, но он не экспансионистский, а миф милитаристского героического прошлого… Потому что российское общество всё-таки очень усталое общество и боится сильных потрясений. В отличие от действительно нацизма или ранних форм тоталитаризма, здесь нет планов на такую экспансию… То есть фактически режим больше всего заинтересован в самосохранении, в обеспечении поддержки и возможности сохраниться как можно дольше у власти без изменения» (Лев Гудков. Шоу против революции).

По многим опросам, если вы посмотрите, даже люди, которые считают, что надо Америке ответить или пойти защищать братьев-украинцев от страшного Запада, при этом сами, как правило, не готовы идти воевать за это. И своих детей тоже не очень часто готовы туда посылать. Вот этим и отличается авторитарная система от тоталитарной. К тому же тоталитарная система очень репрессивна. Но репрессии — это издержки. Для этого нужны деньги, для этого нужны ресурсы и, опять же, желание людей, как минимум их энтузиазм, такой, который позволял бы это обеспечить. Опять же, в современной России этого нет. Важно упомянуть, что электоральные автократии не обладают ресурсами мобилизации и менее репрессивны, потому что у них просто нет такой возможности. Есть статья Кирилла Рогова (Ресурсный национализм. Политэкономия реакции // Ведомости), в которой говорилось о том, что хотя рейтинг Владимира Владимировича высок и чуть ли не выше предыдущих пиков, надо понимать, что издержки, которые потрачены на то, чтобы достичь такого уровня в этот раз, совершенно беспрецедентны. Они во много раз выше, чем издержки, которые требовались прежде. Это ограничитель. Невозможно постоянно иметь такое количество затрат для поддержания этого рейтинга. Поэтому и репрессии в массовом масштабе также осуществлять невозможно.

СПОСОБЫ ПОДДЕРЖАНИЯ лояльности

Как же тогда режимы такого типа добиваются лояльности и поддержки народа? Как они выживают? Выживают они путем популизма, путем подкупа или обещания ресурсов, обмена ресурсов между группами интересов, которые обеспечивают основную поддержку этого режима. (В частности, недавняя новость о том, что «Шереметьево», кажется, отходит Ротенбергу, показывает типичную схему такого обмена ресурсов на лояльность.) В данном случае — лояльность элиты. Но одну элиту подкупать недостаточно, нужно еще подкупать достаточно существенную часть населения, чтобы обеспечить поддержку. О том, как это делается, я и хотела сегодня рассказать.

Популистские автократии

Для простоты и чтобы не повторять страшные названия, я называю эти гегемонические электоральные и прочие режимы популистскими автократиями. Где же они возникают и как они все-таки обеспечивают поддержку населения? Здесь я в качестве иллюстрации вспомню Виктора Орбана из Венгрии, где все-таки более-менее пока еще свободный режим, но он явно движется в обсуждаемом нами недемократическом направлении. Орбан нам важен еще и потому, что он сказал фразу, с которой согласны большинство героев сегодняшней презентации: «Демократия не обязательно должна быть либеральной». Курт Вейланд, один из известных политологов, который занимался Латинской Америкой, выделяет характерные черты, которые отличают режимы в Эквадоре, Боливии и Венесуэле. Если мы почитаем его статью, мы увидим очень много общего с более близкими нам странами.

Прежде всего персоналистский неопатримониальный характер систем. Персоналистский — понятно, институтов очень мало, основные решения завязаны на личность, а не на институт. О том, что такое неопатримониальный, мы поговорим немножечко позднее. Персоналистский характер систем часто, как фасадом, прикрывается президентским типом системы. Много делалось работ о том, какой тип системы склонны выбирать автократии. Как правило, исследования показывают, что эти режимы предпочитают именно президентский тип. Потому что он как раз позволяет им сконцентрировать всю власть в руках одного человека, минуя ненужные институты и ненужные разделения властей по каким-то более низким уровням.

Интересно, что эти режимы Латинской Америки также отличает большой скептицизм относительно либеральной рыночной модели. Часто говорится о том, что вот нас грабят западные страны, что мы не отдадим наши ресурсы, нашу нефть Америке. Соответственно, на этом фоне возникает национализм. Зачем нужна такая идеология? Затем, что этим режимам необходимы ресурсы для подкупа лояльности. А чтобы эти ресурсы обеспечить, нужны деньги. А чтобы были деньги, нужно централизовать источники ренты, источники дохода. В этом смысле идеология национализма — это, собственно, прикрытие для политики популизма, которую проводят многие из этих режимов. Понятно, что опять же с этим связана более активная политика госвмешательства, которая необходима, чтобы это перераспределение обеспечить.

Когда я говорю о неопатримониальном характере этих систем, зачем я ввожу эти дополнительные термины? Термин «неопатримониализм» здесь просто необходим, потому что он объясняет, про что, собственно, эта система. Это слово обозначает то, с чем мы с вами имеем дело на постоянной основе. Патримониальная логика взаимоотношений в этой системе связана с тем, что все схемы взаимообмена в ней персонализированы. То есть нет институтов. Когда вы идете общаться с каким-то государственным чиновником, нет никакого института, не существует четких правил, которые скажут вам, что делать… Для достижения политических целей эти режимы очень активно используют практику клиентелизма, то есть подкупа целевых групп населения и получения госресурсов для достижения той же цели.

Опыт Африки

Персонализированные схемы обмена — в основе характера взаимоотношений между начальником и подчиненными, между властью и целевыми группами. При этом, естественно, ни о каких правах собственности речи быть не может. Эта логика персонализированных взаимоотношений вообще уничтожает все институты. Это важно понимать. Потому что все зависит исключительно от того, чтó в данный момент решит лидер или стоящий под ним человек, а не от фиксированных правил игры. Вот что означает неопатримониализм. И самая знаменитая статья о нем написана Майклом Браттоном и Николасом де Валле, которые основывались на опыте стран Африки. Почему я все-таки в данном случае говорю о популистских автократиях, а не о неопатримониализме? Потому что схемы неопатримониального обмена могут существовать и в относительно свободных странах. То есть вы можете быть демократией, но просто безумно коррумпированной. В мире таких стран очень много. Или можете быть несвободным режимом, конкурентной автократией. Почему я использую термин «популистские автократии»? Потому что речь идет о политике массового подкупа населения, которая необязательно присутствует в маленьком неопатримониальном государстве где-то там в Африке, где лидер заботится о том, чтобы ему доверяли вожди клана, а что основное население вымирает — это не его проблема.

Все вышеперечисленное касается опыта Латинской Америки и Африки. У постсоветского пространства есть своя специфика. Есть любопытное исследование Казахстана и Азербайджана (Anja Franke, Andrea Gawrich, Gurban Alakbarovh, Gurban Alakbarov):, где к уже перечисленным чертам популистских автократий добавляется наш некий специфический советский опыт. А именно — наследие советского периода плановых перераспределительных экономик, которые, во-первых, сформировали у населения пассивность, и это в каком-то смысле легитимизирует все, что происходит в обществе. Наш народ, как известно, запрягает долго. И, во-вторых, «эффект колеи», о котором так прекрасно рассказывает, например, Александр Аузан.

Эффект колеи

В данном случае «эффект колеи» — зависимость от траектории предшествующего развития — состоит в том, что население привыкло, что государство ему все время что-то приплачивает. Оно заботится о населении, такой большой отец. А потом приходят какие-то либералы, демократы и говорят, что вы должны сами зарабатывать. Это вообще что такое? Нет, у нас есть батюшка-царь, батюшка-президент, он нам обещает, он нам должен давать. Есть некое такое имплицитное ожидание. Эта картина характерна для стран Латинской Америки тоже. Наверное, этого будет меньше, допустим, в Китае, потом что там государство пока не брало на себя таких больших соцобязательств. Естественно, для популистского автократа это перспективная сфера применения своих возможностей, потому что есть запрос на такого лидера.

Какие выводы мы можем из этого сделать? Популистские автократии, о которых в данном случае идет речь, видимо, возникают в странах, где существуют для этого возможности, где бóльшая часть населения готова и ждет этих бюджетных перераспределений. Где довольно существенный размер бюрократического сектора. При этом там, где на либеральные реформы особого спроса нет, опять же по причине наличия этих больших бюрократических секторов (кто же хочет лишаться своего рабочего места в результате какой-нибудь жуткой либеральной реформы?) Ну и где экономика недореформирована и недостаточно интегрирована в рынок.

Таким образом, если вы не в рынке, если вы зависимы от государства, то, естественно, вы поддерживаете его перераспределительную политику. Вы поддерживаете лидера, который вам это обещает. Вне зависимости от того, какими методами он обещает этого достичь. Если он говорит: «Я сейчас отберу у проклятых американцев нашу традиционную нефтяную индустрию и отдам вам», естественно, вы его поддержите.

Часто про такой «левый» поворот в странах Латинской Америки, связанный с такими лидерами, как Чавес, говорят: мол, это произошло потому, что либералы провели эти неолиберальные реформы в конце 80-х — начале 90-х годов. Но на практике зависимость несколько другая, потому что в странах, где такие режимы возникли, особых либеральных реформ как раз и не было. Там у населения было такое нежелание их проводить, что как только они начинались, скажем, в Венесуэле и Эквадоре, начинались и протесты — там-то население не пассивное, оно довольно активное. Правительству приходилось ослаблять эти реформы. Сам по себе неолиберализм и рыночные реформы не провоцируют такую динамику. А вот незаконченные рыночные реформы — возможно, да.

Недореформированность экономики как основа режима

Почему недореформированность экономики важна для элиты? Что она дает именно элите? Во-первых, понятно: контроль над основными ресурсами. Если вы почитаете Егора Тимуровича Гайдара, его книгу «Гибель империи», он как раз объясняет, почему мы там, где мы есть сегодня. Он объясняет, что на самом деле номенклатура, которая владела всеми этими огромными предприятиями, все эти «красные директора» никуда не уходили. Наоборот, приходилось идти с ними на сговор по тем реформам, которые им были выгодны, для того чтобы хоть какие-то реформы они не заблокировали, а дали провести. Поэтому, естественно, они там продолжали контролировать основные ресурсы и сектора экономики. Может быть, не все, может быть, понемножечку, какой-то процесс либерализации все-таки идет, но они там оставались и блокировали реформы. Во-вторых, недореформированность удобнее в ситуации, когда вы контролируете рентные доходы. Независимый предпринимательский сектор развит слабо, он ничего не может. Соответственно, никакой опасности он для вас не представляет. В-третьих, поддержка населения, которое привыкло к социальным трансфертам, естественно, обеспечивается за счет контроля над рентой. Кроме того, недореформированность экономики создает непрозрачность экономических отношений. Здесь уместна некоторая статистика. Например, «Transparency International» говорит, что в 2013 году из 11 стран СНГ 10 находились по индексу восприятия коррупции во второй сотне, то есть в самом низу. Одна-единственная выскочила — это, видимо, была Грузия. Ну и понятно, эта непрозрачность экономических отношений позволяет не сменять элиту. Если вы посмотрите на 11 стран СНГ, то более-менее мирная смена элит, то есть какие-то новые люди, новые лидеры за все время с момента «геополитической катастрофы» (а именно — краха Советского Союза) пришли только в двух странах: в Молдове и в какой-то степени в Грузии. Представьте себе, насколько это масштабный процесс. Ни одна другая страна в нашем регионе не смогла обновить свою элиту. Если суммировать, понятно, что такая недореформированность экономики очень выгодна для старых элит. Им это выгодно, потому что это дает им доступ к ресурсам, которые, соответственно, позволяют подкупать лояльность населения в их странах.

Нефть не есть абсолютное зло

Тут хотелось бы опровергнуть распространенное утверждение о том, что во всех наших бедах виновата нефть. (Сразу скажу, все, о чем я говорю в этом докладе, это не абсолютная «притча во языцех», это мое прочтение, может быть, не очень хорошее прочтение неких наработок авторов и попытка выстроить из них некое логическое повествование, которое вам интересно слушать.) Что касается вопроса о нефти и о том, как она влияет на динамику режимов, этот вопрос в политической науке дебатируется постоянно. Но четкого подтверждения, что нефть — это абсолютная гарантия того, что вы никогда не станете развитой страной, нет. На самом деле, как всегда, все упирается в институты, что бы мы под этими институтами ни подразумевали. Если вы Норвегия, у вас отличная демократия, стабильная ситуация и вы открываете нефтяные залежи, у вас все замечательно, вы остаетесь Норвегией с хорошей демократией, только при этом еще более богатой. Но вот если вы Венгрия или Зимбабве и открываете нефтяные залежи, то, скорее всего, вам до этого было плохо, а будет еще хуже. Будет ужас-ужас-ужас, потому что фактически нефть позволит элитам вообще не иметь никакой подотчетности перед населением. Потому что в случае необходимости они военным заплатят, недовольных подкупят и будут править вечно. Сама по себе нефть не является абсолютным злом. Она нейтральна. Все зависит от того, как ее использовать. Это не означает, что страны, где нефти нет, живут замечательно.

Элиты — довольно предприимчивые люди. Поэтому в случае необходимости в качестве такой ренты они используют другие ресурсы. В частности, болгарин Венелин Ганев в книге «Наживаясь на государстве» показывает, что после распада СССР во многих республиках элиты использовали в качестве такой ренты государственные ресурсы. То есть существует некое богатство, которое сконцентрировано более-менее в одном источнике, и есть ограниченная группа людей, которая имеет доступ к этому богатству. По характеристикам это фактически та же нефть. Поэтому само по себе наличие или отсутствие нефти ничего не решает. Венгрия, о которой мы уже упоминали, сегодня проходит те же самые процессы, которые проходят многие популистские автократии. Хотя пока она свободнее, чем другие страны. Венгрия — очень бедная страна, там практически никаких ресурсов (в том числе нефтяных) нет, а процессы все те же самые.

Как удержать власть

Как же наши популисты-автократы приходят к власти, как они ее удерживают? Во-первых, они, как правило, выигрывают какие-нибудь выборы, используя риторику этого ресурсного национализма, популизма. Вот нас обворовали проклятые капиталисты, сейчас мы у кого надо отберем, кому надо перераспределим, будем жить долго и счастливо. Они выигрывают выборы, как правило, довольно большим количеством голосов. Дальше, соответственно, получают мандат на изменения правил игры. Люди же проголосовали, в конце концов. Соответственно, национализируются основные ресурсы, скажем, добывающие компании. Где их нет, то национализируются финансовые компании, банки, как, например, делает Орбан в Венгрии. Создаются госкорпорации, вводятся «кризисные» налоги для богатых слоев населения. Автократы любыми способами обеспечивают себе доступ к этой ренте, что бы под ней ни понималось. Далее часть этих денег перераспределяется. Основная часть, понятно, идет элитам, но часть перераспределяется населению, которое получает все-таки хотя бы частично то, за что оно голосовало. Это надо понимать. Элемент подотчетности тут присутствует. Население действительно получает часть от этого дохода. В Венесуэле, например, уровень жизни за несколько лет правления Чавеса вырос. Поэтому Чавес был успешен. Точно так же, как и в России. Перераспределение идет, а насколько оно продуктивно и эффективно — другой вопрос.

Такая стратегия решает две проблемы. С одной стороны, население довольно, им большой царь какую-то копейку дает. Но очень важный момент: как правило, создавая новые государственные должности или иными способами перераспределяя, повышая зарплату бюджетникам, государство создает себе базу для долгосрочной лояльности избирателей. Потому что бюджетники — это очень лояльные избиратели. Они всегда за статус-кво, они всегда за текущего правителя, который только своим присутствием гарантирует им рабочие места и деньги. Таким образом, это очень удобная стратегия, которая позволяет им долго и устойчиво существовать. Понятно, что националистическая и антизападная риторика — это прикрытие интервенционистской политики.

Лояльность в обмен на рост

Естественно, нам интереснее про Россию. Ни для кого не будет секретом, что за эти 15 лет у нас существенно повысилась численность служащих в госсекторе. Возросла в 1,4 раза только до 2010 года. Сейчас, наверное, еще больше, хотя надо смотреть статистику. В Венесуэле в течение десяти лет правления Чавеса происходили те же процессы. С 1998-го по 2007 год госзанятость выросла в те же 1,4 раза. (В случае Орбана в Венгрии все поскромнее, потому что у него нет такого источника дохода, как нефть.) Соответственно, принимались сходные решения: создание новых бюджетных мест, заполнение их лояльными людьми, запуск дополнительных государственных программ, например, снижение безработицы, национализация пенсионной системы, национализация финансовой системы… так или иначе, применялись сходные инструменты.

В России динамика этого популистского перераспределения особенно проявилась во время кризиса 2008 года. Тогда Россия была единственной страной мира, которая повысила пенсии. То есть было много стран, которые повышали пенсии. Но единственной страной, которая повысила так сильно — на 45% за 2009-2010 год, была Россия. В последние годы эта активная политика перераспределения очень ускорилась (Кирилл Рогов, «Ведомости»). В 2013 году, по сравнению с 2009-м, рост доходов повысился на 15%, рост реальной заработной платы — на 23%. Соответственно, доля соцвыплат в структуре доходов выросла с прежних 12,1% до 18,4% в 2011–2013 годах. Напротив, доля доходов от предпринимательской деятельности упала с 20,6% до 14,1%. Понятно, где был государственный приоритет.

В каком-то смысле можно сказать, что экономическим ростом было пожертвовано для того, чтобы обеспечить лояльность бюджетного сектора. Власть прежде всего заботится о выживании системы. Узнав реальный масштаб перераспределения, стоит ли удивляться, что протест 2011-2012 годов и оппозиции не были столь активно поддержаны остальным населением?

Устойчивость системы

Люди рациональны, они лояльны к действующей власти, пока все нормально, пока им кучу денег перераспределяют. Сколько это будет продолжаться и как закончится — это основной вопрос. Главное, что всех интересует: насколько устойчивы эти режимы? В начале презентации я говорила о том, что этот тип режимов довольно новый. Электоральные автократии в довольно современном виде, конечно, были и до того, но на сегодня у нас пока нет опорной репрезентативной выборки, чтобы делать какие-то определенные прогнозы относительно специфики их судьбы и падения. Поэтому здесь я основываюсь на работах Браттона и де Валле, которые рассказывали об Африке и неопатримониальных режимах. Печальная или хорошая — новость состоит в том, что прямой зависимости между экономическим кризисом и падением таких режимов нет. Несмотря на то, что автократ, безусловно, покупает лояльность избирателей, а экономический кризис подрывает важные для него источники доходов. Случившийся экономический кризис и временное сокращение доходов сами по себе ничего еще не определяют. Но если ухудшение экономической ситуации продолжается довольно длительный период, тогда действительно возникает угроза режиму. Угроза состоит в том, что снизу растет долгосрочный экономический протест, который потом неизбежно превращается в политический. Этот экономический протест связан с желанием людей получить доступ к монополизированным источникам государственной ренты. То есть у нас все было хорошо, был договор — вы нам деньги, мы вам лояльность; а нет денег — значит, и лояльности не будет. Но проходит довольно длительный период, когда массы начинают понимать, что «что-то пошло не так». Плюс к тому, конечно, дополнительно разбивает и ослабляет саму элитную коалицию борьба за патронаж и ресурсы. Опять же, на динамику этого распада влияет то, насколько сами элиты считают этот экономический протест, который растет, долгосрочным. Если они не считают протестную активность долгосрочной, тогда они и не будут волноваться по ее поводу.

Уроки современной истории

Уроки современной истории у всех на памяти. Важный момент состоит в том, что, в отличие, скажем, от режимов типа бюрократического авторитаризма, в режимах, близких к неопатримониальным, к протесту, как правило, присоединяются бизнес и средний класс. Потому что им нужны условия для защиты прав собственности. Потому что эти на самом деле один из основных классов, страдающих от такой политики (вспомним, власть в 2010–13 годах фактически пожертвовала экономическим ростом ради сохранения положительной динамики ряда бюджетных выплат). В этом смысле у протеста больше шансов победить, потому что к нему присоединяются более широкие слои населения. Однако в подобных режимах правитель редко уходит от власти добровольно, потому что, я напомню, основная суть этих неопатримониальных режимов заключается в том, что они не институализированные — они абсолютно персоналистские. То есть сам режим уничтожает все институты. И порочный круг состоит в том, что, уничтожив институты в обществе, диктатор не может уйти, потому что он сам уничтожил все возможные гарантии своего существования после ухода от власти. Это вообще вечная беда многих автократов, но особенно таких. Он не может никуда уйти, потому что где те суды, где та система защиты, где тот парламент, которые обеспечили бы ему иммунитет после того, как он уйдет от власти? Он отлично понимает, что он сам же их уничтожил. В этом смысле, конечно, у него все стимулы удержаться у власти до последнего. Успешность протеста, успешность более-менее мирной смены режима состоит в том, насколько оппозиция может объединиться и насколько она может убедить правителя и его ближний круг в том, что она гарантирует ему иммунитет после ухода от власти. Понятно, что сделать это трудно.

Разобщенная общность жаждет стабильности

И, конечно, дополнительную проблему представляют вообще характеристики обществ, в которых эти неопатримониальные системы возникают. Если мы говорим о постсоветском пространстве, то это разобщенные и поляризованные люди, у которых проблемы с чувством общности как нации и большое количество внутриобщественных конфликтов. Например, бюджетники против предпринимателей. Их трудно объединить, потому что у них совершенно разные интересы, они хотят разных решений. Также влияет отсутствие демократического опыта и приверженности демократическим принципам. В этом смысле им труднее объединиться, труднее выработать общие правила игры и договориться о чем-то. К сожалению, мы часто наблюдаем это и в случае оппозиции в России. Ну и конечно, есть момент неопределенности, который характерен для этих режимов. Почему они всегда так хотят стабильности? Потому что нет институтов — значит, нет определенности будущего. Значит, есть постоянная неопределенность, а эта неопределенность мешает добиться позитивных изменений.

К сожалению, это вновь порочный круг, из которого надо выбираться. В этом смысле Браттон и де Валле не очень оптимистичны насчет африканских систем, насчет того, что у них получится. Но пытаться надо. Вот, пожалуй, все, что я хотела вам сегодня рассказать про популистские автократии.

Евгений Ясин: Хочу сказать, дорогие друзья, что Маша — моя ученица, и я горжусь, потому что мне не к чему придраться. Я считаю, что тут еще много поводов для размышлений. Честно сказать, если бы мне сегодня пришлось делать аналогичный доклад, я бы не смог лучше. Некоторые вещи она изложила доходчивее, чем я.

ВОПРОСЫ:

Есть ли какая-то граница, перейдя которую, автократам становится очень тяжело уйти?

Трудный вопрос, потому что здесь мы имеем не так уж много успешных опытов. Даже Пиночета, который как раз представляет собою образ другого автократа и который пытался уходить, в итоге потом преследовали. Тем не менее есть опыт взаимодействия с некоторыми африканскими режимами. Здесь очень большая ответственность лежит на международном сообществе. Об этом тоже надо не забывать говорить. Мировое сообщество играет в этом процессе большую роль. Я имею в виду то давление, которое оно может оказать на этого лидера — заставить его задуматься об уходе, и те гарантии, которые оно может ему предоставить. Но беда в том, что чем дольше автократ остается у власти, тем больше негативного опыта накапливается, тем меньше у него самого уверенности в том, что он сможет уйти безболезненно. Здесь, конечно, трудно провести грань, но чем дольше, тем хуже. То есть лучше, чтобы он уходил пораньше. Тогда есть шанс, что он сам будет верить в то, что его преступления не столь уж велики. Понятно, что в том-то вся и беда. Пораньше никто не хочет, а потом…

Вы рассказали о том, как падают гегемонические электоральные автократии. А что может привести к перерождению такой системы в тоталитаризм? Есть ли какие-то исследования, какие-то наработки? Чего опасаться? Что можно увидеть вокруг себя, какие есть звоночки?

Вообще надо сказать, что тема тоталитаризма разработана очень слабо. Мы имеем не так много тоталитарных режимов самих по себе. Это краткие эпизоды в истории некоторых стран, некие периоды. И в какой-то момент это стало менее актуально. Но еще раз говорю: одна из основных черт, отличающих тоталитаризм от авторитаризма, — это мобилизация общества. Для этого нужна активная мобилизующая идеология. Если, допустим, авторитарному лидеру удастся найти такую идеологию, которая действительно подняла бы и мобилизовала население, — вот это действительно по-настоящему большая угроза. Плюс массовые репрессии — тоже есть угроза, что режим перед своим концом может к ним перейти. Но это очень затратная процедура, поэтому современные правители к ним не так часто обращаются. Плюс есть фактор изменяющейся среды. Кстати, поэтому трудно сравнивать Древний Рим с современной ситуацией, когда все-таки более-менее открытые общества, другие процессы.

Если же говорить о современной открытости, глобализации, интегрированности экономик и стран в глобальную экономику… В этом контексте трудно представить, что режим вдруг закрывается и начинаются массовые репрессии, но это менее вероятно. Наоборот, современные режимы (есть хорошая работа об этом Ивана Крастева) делают ставку на другое. Они хотят, чтобы люди, которых не устраивает то, как есть, скорее уехали, чтобы они просто здесь не задерживались. То есть они уничтожают протест, но другим способом. Не путем физического уничтожения, а путем выталкивания из страны. Или другая их задача — это объяснить людям: что бы они ни делали, им будет только хуже. Вот если вы пытаетесь что-то организовать, вы, как правило, попадете в тюрьму. Это уменьшает стимулы к участию в протестах. То есть у режимов, в связи с меняющимся окружающим миром, окружающей средой, меняется и стратегия. Чтобы ответить на ваш вопрос: думаю, для перерождения в тоталитаризм потребовалась бы вот эта мобилизующая идеология, которая объединила бы более-менее все население. В расколотом и усталом обществе, которое сегодня представляет Россия, такую идеологию, мне кажется, найти трудно.

В продолжение этого вопроса. Интернет, соцсети и так далее — сложнее или проще в таких условиях поддерживать манипулирование в рамках авторитарного режима?

Все дело в том, что, еще раз повторю, вот эта текущая современная среда существует 25 лет, с тех пор как рухнул Советский Союз. Интернет — это вообще новая вещь. У нас не так много наблюдений, чтобы четко понять характер его влияния. Я могу вам сказать, что был период, когда исследователи были опьянены новыми технологиями, интернетом, соцсетями — их мобилизующим потенциалом, который действительно помогал организовывать протестные акции. Есть исследования, которые показывают, как мобильные телефоны и социальные сети помогали организовывать протесты в период «Арабской весны». Но дело в том, что сейчас наступает разочарование. Понятно, что хотя у этих технических вещей есть организационный потенциал, сами по себе они ситуацию не меняют, потому что для изменения режима нужны некоторые структурные составляющие. Должны быть некоторые изменения внутри общества, а не просто на техническом уровне.

Если вы посмотрите, например, на опыт арабских революций — они же, на самом деле, принципиально не привели к демократизации тех обществ. То есть теперь понятно, что интернет как минимум увеличил дестабилизацию в обществе. Потому что организационный потенциал недовольных растет. Вы теперь можете, грубо говоря, одним кликом оповестить тысячи людей о том, что надо выйти на улицы. Но это не меняет структурных факторов в обществе. Если вы живете, условно, в Сирии и люди там не готовы к демократии, у них нет демократических норм, нет опыта выработки демократических институтов, но у них есть идеология, которая опять же препятствует принятию некоторых демократических норм, то интернет вам принципиально не поможет.

Плюс второй момент. Опять же мы все надеялись, что интернет решит основную проблему с доступом к информации. Теперь любой человек одним кликом мышки заходит на свой компьютер и находит нужную ему информацию. Но при этом есть же психологические факторы. Люди, как правило, ленивы, они не склонны делать большое количество затрат для поиска информации. Есть так называемые моментальные — shortcus по-английски — ускоренные пути получения информации. То есть вам сказал ваш любимый телеведущий, что надо читать такую-то газету в интернете, вы ее и читаете. Остальное вы не читаете. Есть некоторые ваши идеологические предпочтения, которые заставляют вас читать что-то, что ближе вашему мировоззрению, чему вы верите, — и есть такие работы, которые показывают, что люди более склонны верить тому, что лучше вписывается в их систему мира. В этом смысле никакой интернет вам не поможет. Интернет не меняет вашего видения мира. Во-первых, потому что вы ленивы, у вас ограниченная рациональность, вы вряд ли будете тратить время, чтобы посетить все возможные источники информации. Это просто невозможно. Во-вторых, даже если условно предположить, если вы имеете доступ ко всем источникам информации, все равно вы больше верите тем из них, которые лучше вписываются в вашу картину мира. Чтобы не заканчивать на такой депрессивной ноте — хорошо, что есть интернет, это, безусловно, позволяет обществу лучше самоорганизовываться и в ситуациях, когда к тому есть структурные предпосылки, быстрее либерализоваться. Но если структурных предпосылок нет, максимум, чего вы добьетесь, — это большей дестабилизации общества. То, что мы наблюдаем сейчас на Ближнем Востоке.

Хотел бы приблизиться к заявленной теме: «Почему народы отказываются от свободы». И взглянуть с другой стороны: а какие свободы потеряли люди, выбрав в 90-м году Ельцина и реформы?.. Сейчас это свобода информации и дезинформации для всех… А что касается тех свобод, которые люди приобрели, например, свободу выезда, — 80% населения России никогда не обращались за загранпаспортом. То есть это как Корейко, который украл миллион, но купить машину на него так и не мог. Теперь же он купил машину и поставил ее в моем дворе. Так что те свободы, которых лишилось большинство населения, это свободы, которые действительно были. А те, которые они приобрели, — они только в приложении… И может быть, видя реваншистские настроения, нам надо задать себе вопрос: а может быть, люди хотят вернуть себе те свободы, которыми они действительно могли пользоваться, отказавшись от тех свобод, которые актуальны только для избранного узкого круга?

Знаете, я человек несколько другого поколения, я не так долго прожила в Советском Союзе. Мне трудно судить о тех свободах, которые там были. Но, исходя из того, что я читала в книжках, если бы я имела возможность выбирать, я бы, безусловно, выбрала жизнь в современном мире. Если те свободы, о которых вы говорите, многие граждане покупали ценой жизни сотен, тысяч, если не миллионов людей, сидящих в какой-то момент либо в тюрьмах, либо в психиатрических больницах, то эти свободы мне, знаете, не нужны. Я бы очень хотела, чтобы граждане, когда они рассуждают о тех преимуществах, которые дает система, также думали о цене, которыми эти преимущества обеспечены как минимум. Кроме того, если говорить об уровне достатка, о качестве жизни людей, то многочисленные работы показывают, что советская экономика, Советский Союз безнадежно уступали по этому критерию развивающимся европейским странам. И большая ответственность за это лежит именно на системе, которая просто не была той системой, где вам не обеспечен достаточный уровень доходов. Мне кажется, это такой ценностный спор. Если человеку хочется назад, в советское время, мне будет трудно его переубедить в этом.

Насколько реальна военная угроза от таких популистских авторитарных режимов? Или это просто популистский ход военных угроз, или действительно миру грозят военные действия от этих авторитарных режимов?

Хороший вопрос, спасибо. Вы знаете, систематического ответа на этот вопрос нет. Но, прожив прошлый год, мы точно можем дать ответ на этот вопрос: угроза реальна.

Когда я говорю об экономике перераспределения, это начальная стадия существования таких режимов, когда они еще уверены, что ренты достаточно, чтобы обеспечить перераспределение и обеспечить поддержку. Понятно, что все, что мы наблюдали в 2014 году, связано с тем, что ресурсы на перераспределение заканчиваются и власти нужно — это уже почти тривиальный аргумент — находить другие способы мобилизации народной поддержки. Ну и здесь уже можно много говорить о том, почему, каким образом постимперский синдром россиян так или иначе связан тем, что именно увеличивает поддержку режима. Но маленькая победоносная война — это всегда отличный способ поднять рейтинг. Важно понимать, что это уже некое средство из конца списка возможных методов. Это значит, что режим не очень хорошо себя чувствует, это значит, мирные средства обеспечения лояльности закончились. Значит, мы где-то там, во второй половине пути, не в конце, но уже некая трансформация режима происходит. И понятно, что если вы планируете маленькую победоносную войну, как, например, Аргентинский пример показывает, это совершенно не означает, что она окажется маленькой и что она окажется победоносной.

Андрей Заякин: Мария, у меня следующий вопрос… В России довольно высокий уровень формальной образованности. Тем не менее в самых разных обстоятельствах, допустим, периодически путешествуя по диссертационным советам по всей России, я постоянно сталкиваюсь с тем, как люди, формально высокообразованные, начинают нести какую-то параноидальную околесицу, начиная от агентов госдепа и заканчивая марсианскими пришельцами. Понятно, что низкий уровень демократии очевидным образом коррелирует с общим низким уровнем и формальной образованности в том числе. С другой стороны, очевидно, мракобесие — это тоже некоторая характеристика низких демократических режимов. Но его можно встретить в какой-нибудь стране, где нет ни одного профессора, где-нибудь в Центральной Африке. И вот вопрос про то, изучал ли кто-нибудь эту зависимость?

Очень хороший вопрос, на самом деле. Вы знаете, точно не отвечу. Меня волновал вопрос о том, как вообще измеряется образование в этих рамках. То, что положительная связь между уровнем образования и демократизацией существует и устойчива, это вообще теория модернизации Липсета, она давно уже установлена. Проблема в том, что переменная образования в них определяется очень формально. Представляете, у вас статистика из ста стран, и вы же не будете по каждой смотреть уровни образования. Есть попытки использовать в качестве измерения результаты стандартизированных тестов (ЕГЭ, SAT). Это уже ближе к стандартизации. Но собственно по мракобесию, я боюсь, я вам не отвечу. Я не встречалась с такими работами. Но это хороший вопрос, этим, безусловно, стоит заняться. Понятно, что если в стране 99% людей имеют высшее образование, это, конечно, отлично, но все-таки, наверное, что-то не так с этим общедоступным высшим образованием.

Я хотел бы прояснить одну неточность. Вы упомянули Китай как пример системы с доминантной партией. Но, насколько я знаю, это страна, где выборы вообще не проходят; таким образом, это однопартийная диктатура, а не система с доминантной партией. А у меня вопрос как раз про электоральный тоталитаризм с однопартийным доминированием. Есть разные группы стран, в которых наблюдалось это однопартийное доминирование и удержание власти одной и той же политической силой в условиях конкурентных выборов на протяжении длительного времени. Есть ли среди исследователей более-менее четкое разделение между демократическими системами и авторитарными? К демократическим относят Швецию, Японию, Италию и другие страны. Говорят, что их механизм близится к совершенно демократическому. При этом на протяжении десятилетий власть там контролируется одной и той же политической силой. А в других странах — Мексике, Малайзии и так далее — власть таким же образом в условиях конкурентных выборов контролируется одной и той же политической силой на протяжении длительного времени, но исследователи считают, что это страны авторитарные. Так вот является ли само по себе удержание власти одной и той же политической силой, с вашей точки зрения, признаком авторитаризма или надо говорить о некоем отходе от демократии?

Прежде всего спасибо за поправку насчет доминирующей партии Китая, это моя ошибка. Действительно, Китай относится к низкому уровню закрытых автократий, а не доминантных. Что касается вопроса, я всегда привожу студентам типичный пример Ботсваны. Там все довольно свободно, и медиа более-менее независимы, и т. д. А вот одна партия — Демократическая партия Ботсваны — почти бессменно правит страной со времен независимости и вообще не проигрывает выборы. Это демократия или недемократический режим? Я бы сказала, что это типичный пример таких дефиниционных ловушек, которые присутствуют в политических науках. Здесь постоянно все зависит от того подхода, от того определения демократии, которое вы используете. Но в любом случае, какое бы определение демократии ни использовали, как минимум необходимое условие — должны быть обеспечены свободные независимые выборы с равным доступом для всех кандидатов. Это есть в Ботсване, есть в Японии — условие соблюдается. А вот, опять же, в ситуации какого-нибудь режима Институционно-революционной партии Мексики эти условия не соблюдаются. Поэтому, собственно, в Ботсване или Японии пусть сами народы решают, считать ли такие режимы демократическими, а вот что касается других режимов, где лидеры бессменно остаются у власти, но при этом выборы не являются свободными, — там все довольно однозначно.

У меня вопрос. Мы терпеливые, уставшие, пассивные, мы долго запрягаем. Есть ли какая-то связь режима с какими-то национальными особенностями?

Есть подотделы социальных наук, которые конкретно фокусируются на культурных факторах. Александр Аузан прекрасно рассказывает о том, как могут влиять различные культурные факты, даже религии. Другое дело, что в социальных науках исследователи, так сказать, часто критически относятся к некоторым исследованиям, потому что там очень трудно определить, что вы понимаете под культурой. Я отношусь к сторонникам этих культурных разработок. Но тут надо очень аккуратно говорить о каузальных связях. Потому что культура — это не что-то, что вы можете для эксперимента кому-то дать, а у кого-то отнять. Но если мы говорим о странах Балтики, о странах Восточной Европы, почему у них, например, демократизация происходила более активно и успешно, чем в нашей стране? Есть хорошая работа Тима Фрая из Колумбийского университета, которая показывает, что огромную роль играла расколотость/ поляризация общества относительно направления развития страны в начале 1990-х годов. То есть в странах, где, допустим, президент был демократом, а правящая партия в парламенте была больше настроена на предыдущую эпоху, процессы либерализации шли менее успешно, чем в тех странах, где было единение по этому поводу — и президент, и парламент хотели демократии, либерализации и интеграции с Западом.

Но и это само по себе, опять же, зависит, например, от того, на каком уровне развития страна была еще давным-давно, до того, как она стала частью коммунистической системы. Если страна была довольно развитой и имела собственную государственность к моменту, когда она стала частью коммунистической системы в ХХ веке, то там, как правило, было очень сильное нежелание принимать коммунистические ценности. То есть, грубо говоря, на тот момент в обществе уже сформировалась некая нация. Было сильное сопротивление навязываемой коммунистической системе, и эти страны очень хотели на Запад. Поэтому, когда произошел крах системы, все общество объединилось вокруг этих ценностей.

А была вторая группа стран, к которым относятся в основном среднеазиатские страны, где государственности вообще не было, когда туда пришла советская власть. И в этих странах было спокойное, пассивное отношение к такому советскому опыту. У них не было существенной либерализации после распада СССР, но и раскола общества не было. Были страны, расколотые по этому вопросу, грубо говоря, где одна половина страны поддержала демократизацию, а другая не поддержала. Опять же это зависело от того, какие части этих стран к моменту вхождения в Советский Союз были более развиты, более образованны. Если мы возьмем Украину — это типичный пример. Часть страны к моменту вхождения в состав Советского Союза имела опыт независимого самоуправления (например, Западная Украина входила поначалу в Великое княжество Литовское, затем в Польшу; там был опыт местного самоуправления), поэтому в этих областях довольно сильно были развиты национальные ценности. Другая же часть страны (бывшая Малороссия) была пассивна, она исторически входила в состав Российской империи, где, по определению, опыта самоуправления не было. Поэтому при либерализации Украина оказалась расколота на две части, и этот процесс, как мы видим, сегодня приводит к таким трагическим последствиям. Но вообще о влиянии культуры можно говорить много. В нашем случае интересно поговорить о постимперском синдроме и о том, как опыт начала 90-х определяет поддержку сегодняшней системы. Конечно же, в этих вопросах нельзя не учитывать краткосрочные и долгосрочные факторы, как в примере с Украиной и восточноевропейскими странами. То есть трудно все это охватить, но, безусловно, такие исследования идут очень активно, и как раз нынешнее развитие нелиберальных демократий дает большой стимул для такой беседы.

Я смотрела ваши работы: похоже, и наш режим движется уже даже наравне не с Латинской Америкой, а с Центральной Африкой. И вот без шуток, может быть, следующий шаг — действительно переход к этологии, к изумительным работам по поведению животных, в частности, обезьян. Ведь происходит даже не деградация, а подмена очень сложного искусства управления социальными процессами окучиванием личной власти, даже не отдельно элиты, но всего сообщества. Возможно, действительно не Макиавелли, не Древний Рим, а именно этология? Глубинные процессы, глубинные властные инстинкты, как они у нас функционируют?

Спасибо, но, к сожалению, я могу только сказать, что есть область политической психологии, которая занимается именно психологией голосования, в частности, поддержкой автократии и нелиберальных систем. И вопрос убегания от свободы связан со сложными психологическими процессами. Боюсь, что лучше я на этот вопрос не смогу ответить. Но не думаю, что сугубо психологические трактовки серьезно помогут ответить на вопрос, за счет чего этот режим устойчив, а другой — нет. Другое дело, почему я говорила о сравнении с Африкой… Речь об институтах. Просто наш режим, особенно в середине 2000-х, часто сравнивали с режимами латиноамериканских хунт. Там были, опять же, разные варианты, но один часто встречающийся тип режима — это бюрократический авторитаризм. Я писала о том, что это сравнение не совсем корректно, потому что как раз латиноамериканские военные хунты часто были одними из наиболее прогрессивных институтов в обществе, они пытались развивать свои страны. Другое дело, что спорными методами. А их задача была как раз в проведении рыночных реформ, борьбе против популизма. Наш режим не особо «заморачивается» рыночными реформами, о чем и шла речь. Здесь немножко другие механизмы. И с этой точки зрения, он ближе неопатримониальным системам, которые существуют не только в Африке. Их очень много и в Средней Азии.

У меня вопрос больше к заявленной теме: есть ли исследования и, точнее даже, описания в исследованиях наиболее типичных вариантов выхода из этих режимов?.. Можно ли посмотреть в межстрановом сравнении, скажем так, последних пятидесяти лет наиболее типичные 3-5-7 стратегий, как пытались успешно или неуспешно приходить к власти и передавать власть?

Отличный вопрос, спасибо. Есть прекрасная работа Барбары Геддес «Что мы знаем о демократизации двадцать лет спустя?», и она продолжает публиковать новые статьи по теме. Барбара Геддес — сегодня одна из самых известных исследователей, если вас интересует эта тема. В частности, она рассматривает три типа автократии — военные хунты, однопартийные диктатуры и персоналистские системы. Она как раз, собственно, и пытается ответить на вопрос, каким образом происходит транзит. И в персоналистских системах решающую роль играет уменьшение вот этой экономической ренты (в результате упадка экономики). Но проблема в том, что персоналистские режимы очень часто сменяются такими же персоналистскими режимами. То есть, хотя есть транзит, но не туда, куда нам хотелось бы, именно за счет того, о чем мы сегодня говорили: нет институтов, которые могли бы этот транзит обеспечить.

Конспект лекции в Гайдар-клубе

10 сентября 2015 г.