Опубликовано в журнале Вестник Европы, номер 15, 2005

Бельгийский художник Фернанд Кнопф (1858-1921) показался мне узнаваемым артистическим характером, чьи грани так или иначе проступают в психологическом облике и наших со-временников. Он интернационален и замкнут, он вы-сокий профессионал с багажом из немногих гени-альных произведений, но он и дилетант в силу широ-ты своего дара, он исследователь границ искусства и провокатор, смешивающий живопись, фотографию и архитектуру. Он интравертный неврастеник, денди и мистик: Кнопф искал союза со всеобщим в овеще-ствлении трансцендентного и этим отличается от эшелона современников, которые для выражения универсального предпочли массовые медии, идео-логию и т.п. Однако именно в его случае нет отчет-ливого противопоставления в выборе средств -Кнопф использовал массовую печатную продукцию — открытки — как оригинал пространства, с которым он работал. Переворачивая известную беньяминов-скую гипотезу о том, что запечатленный образ теря-ет ауру, выходя в тираж, можно сказать, что Кнопф занимался возвратом этой ауры матричному изобра-жению.

Кнопф считается символистом. Хотя он участво-вал в первой выставке Венской сецессии в 1898 го-ду, влиял на Густава Климта и был признан молоде-жью, его язык лишен декоративных экстрем стиля модерн, — он не пошел в этом направлении. Он со-здал сотни лиц, варьируя физиономический тип, идущий от прерафаэлитов (тяжеловатый подборо-док, копна волос, широко раскрытые глаза, полные, очерченные губы, флористский орнамент украше-ний), введенный Данте Габриэлем Россетти и Уилья-мом Моррисоном, развитый Густавом Климтом, Аль-фонсом Мухой, Францем фон Штукой и Обри Бердс-леем и в конце концов ставший штампом стиля модерн. Эта маска пережила широкий диапазон ро-лей, от символа непосредственной чувственности «роковых женщин» до холодных муз паравосудия с весами и восхищающего ужаса гарпий и медуз. Но «Спящая Медуза» Кнопфа выпадает из канона сецес-сии, она глубже соотносится с мифом уже тем, что меньше следует ему (у нее отсутствуют змеи в воло-сах, у нее птичье оперение на теле, она смежила гла-за и показана в полоборота). Это разработка симво-ла, трактовка с новой загадкой, а не аппликация ус-ловного образа.

В 1886 году поэт Жан Мориа опубликовал в «Фигаро» манифест символизма. Объявленный вслед за смертью «декаданса», символизм обсуж-дался азартно: споры вокруг «искусства ради искус-ства» не заканчивались после разрядки дуэльных пистолетов. Дрались, например, драматург, критик социалистического толка Эмон Пикар и адвокат «чи-стого искусства» Альберт Гира; выстрелы не причи-нили обоим вреда. От этих теоретических столкно-вений, пожалуй, осталось суммирующее заключение французского поэта и историка литературы Густава Кана: «Символизм хотел бы объективировать субъ-ективное (воплощение идеи) вместо субъективиза-ции объективного (природа, видимая через харак-тер)». Эмиль Верхарн писал: «В конце он (Фернанд

Кнопф) пришел к символу как к высшему соедине-нию восприятия и чувства». Сейчас, когда общество временно выработало иммунитет к художественным манифестам, мы говорим обтекаемо, что история символизма неразрывна с эстетикой Кнопфа. И если у нас нет идеи последовательно реставрировать то, что хотел сказать сам автор, мы можем быть куда свободнее, когда обращаемся к возможностям языка его произведений.

С самим автором, господином Фернандом Кноп-фом, мы попадаем в эпоху модерна, в мир буржуа, наподобие того, что иллюстрирован недавно выпу-щенным альбомом фотографий Поля Надара, собрав-шего в свою камеру реальных прототипов прустов-ского мегаромана. В коллекции Надара — ни одного стандартного лица, поэтому все кажутся обременен-ными явными недостатками и тайной несогласия с положением вещей. Наверное, такие же позирую-щие, нарядные, напряженные персонажи окружали Кнопфа и, судя по автопортрету, таким же застегну-тым на все пуговицы выглядел сам художник, мисти-фикатор и идеалист с видом пунктуального инжене-ра, посетитель театрализованных салонов «Роза и Крест» Жозефина Пеладана, самого громкого из ок-культных учителей Парижа. Кнопф обставлял свою повседневность секретами, причем делал это орга-низованно. Не хотелось бы сказать, что с холодным расчетом, потому что весь его рационализм, кажется, ушел в тщательность проработки. Именно последняя черта позволила его образам не только раздваивать-ся по смыслу, но и ошеломлять нас убедительностью. Тот же Верхарн объяснял, что работа Кнопфа подчи-нена смирению, точности и обоснованности.

Какие-то биографические мифы кажутся наив-ными и хорошо знакомыми, по схеме «мой брат из-вестный летчик». Кнопф был англофилом и утвержа-дал, что в его роду есть британцы. Никаких англосак-сонских корней не было в генеалогии Кнопфов. Он не опровергал легенду о своем знакомстве с Данте Габриэлем Россетти, хотя посетил Англию впервые спустя десять лет после смерти великого художника и общался только с его сестрой. Отец Кнопфа был судьей в Брюгге, принадлежал к аристократической австрийской семье, переселившейся в Бельгию в 16-м веке. Фамильная гробница до сих пор различима на городском кладбище; она украшена гербом с гри-фоном. Это мистическое животное Кнопф считал персональным символом и включил в декорацию своего алтаря Гипноса. Этот странный мини-алтарь Кнопф возводит в 1900 году в студии — храм индиви-дуализма с девизом: «Мы владеем только собой», где на постаменте — белый бюст Гипноса с голубым крылом у виска — копия бронзы четвертого века до н.э. из Британского музея. Кнопф говорил, что Гип-нос — единственный бог, в реальность которого он верит. Увлеченность гипнозом в Европе второй по-ловины 19-го века, как и спиритуальными техниками (Блаватская, Йейтс), известна. Бельгийская аристо-кратия перешептывалась с Наполеоном Третьим. Шарко и Фрейд использовали феномен гипноза в психотерапии. Но для Кнопфа Гипнос был еще и символом забвения, особого состояния видения и ощущения природы времени.

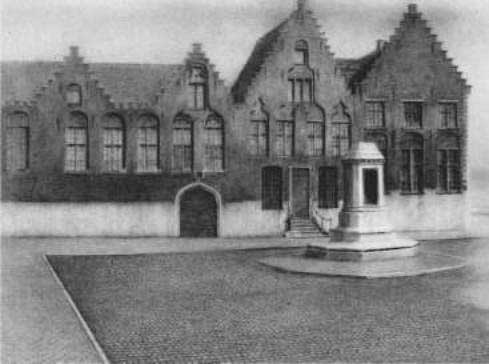

Всю жизнь Кнопф избегал посещения Брюгге, считая, что воспоминания его детства осквернятся переменившимся городским ландшафтом. Действи-тельно, Брюгге уже в начале 20-го века становился местом туристского паломничества и все меньше ос-тавлял места для атмосферы дома Кнопфов, где, как пишет биограф, «жизнь концентрировалась в двух-трех комнатах, а в залах принимали раз в год официальных гостей, после чего они запирались до следующего приема». Трехэтажный дом стоял в во-де, окна открывались почти на уровне медленно те-кущего канала: вид для медитаций и потворства ме-ланхолии. Около 1907 года художнику, однако, при-шлось съездить Брюгге. Говорят, прямо на вокзале он нанял извозчика и пересек город в специально изготовленных очках с непроницаемыми черными стеклами. В течение сорока лет он воспроизводил Брюгге в многочисленных сериях, по памяти и по фотографиям. Часто он изображал абсолютно пус-тынный квартал, безлюдный, но аккуратный и ухоженный, без признаков флоры и фауны, строе-ния, погруженные в беззвучный подсчет собствен-ных кирпичиков и частиц. «Заброшенный город» (1904) — лучшая работа цикла фантастических ви-дов Брюгге.

У Кнопфа есть полотна, на первый взгляд реали-стическиe, в которых символы, а точнее, формы, эхо этих символов только «просачиваются» и замирают в осевых композиционных точках картины. Симво-лизация окружающего не обязательно трансформи-руется в условный символический знак. Образцом почти математической композиционной взвешенно-сти стала картина «Я дверь закрою за собой», на-званная по строчке из стихотворения Кристины Рос-сетти, сестры прерафаэлита, которая была моделью Кнопфа до своего замужества. Соединенные фраг-менты пейзажа, эзотерические знаки, декоративные формы — упорядочены, что создает атмосферу ожи-дания смысла. Но какого? Кнопф затруднялся отве-чать на подобные вопросы. Кроме общих геометри-ческих образов, отсылающих к платоновским идеям, в пространстве картины есть конкретные, индивиду-альные формы. Молодая женщина, положившая го-лову на руки, сомкнутые над лежащими на столе ма-нускриптами. Три лилии делят картину по вертика-ли. Два окна, про одно из которых (справа) можно сказать уверенно, что оно выходит на улицу, но труд-нее решить, внешнее или внутреннее пространство показано в левой части картины, — или мы видим ин-терьер какой-то другой части помещения? Несколь-ко возможных перспектив оказываются не связан-ными. Автор статьи в каталоге Фредерик Лин счита-ет, что Кнопф использовал монтаж при организации индивидуальной символики, вводил, таким образом, элементы коллажа, приемов кубизма и кино.

Монтаж присутствует и в другой известной пас-тели на бумаге «Воспоминания. Теннис» (1889). Как бы мы ни обожествляли экономию, не все можно ре-дуцировать, как, например, нельзя уменьшить коли-чество игроков в футболе — искусство же пользуется преувеличением: на зеленом поле с высоким гори-зонтом семь женщин-теннисисток в фигуративной картине — на деле — одна, сестра и муза художника Маргарит. Все фигуры-клоны даны с фотореалисти-ческой точностью, в приглушенных, «табачного» цвета тонких платьях: шестеро в разных головных уборах и одна — простоволосая. Дамы смотрят в раз-ные стороны, не замечая друг друга. Отсутствие кон-трастирующих цветовых перепадов поглощает, «во-дит» внимание, заостряет разобщенность персона-жей. Семикратная экспозиция? Оперативная человеческая память, которая может удержать толь-ко семь единиц информации (об этом факте Кнопф, естественно, знать не мог)? Возведенный в индиви-дуальный прием опыт штудий Леонардо, когда тот рисует головы, или руки, или лошадей в разных по-зициях разбросанными по листу, словно обладаю-щие единым телом? Семь звезд Большой Медведи-цы? Астральная символика здесь понятна. Теннис -игра с мячом, с центром вселенной. «Шесть персона-жей в поисках автора»? Неважно, что «шесть» и что Луиджи Пиранделло — позже со своей пьесой, а в общем они современники с Кнопфом. И оба преду-гадали отношение психологов 20-го века к личности как множеству подсознательно действующих харак-теров. Время разорвано, не линейно; так движется наша память, ассоциативно.

«Ласки», одна из самых известных работ (ее использовал Матью Барни в «Кремастере 4»), где сфинкс с женским лицом — с лицом сестры Кнопфа Маргарит — и телом леопарда (средневековый сим-вол вожделения) прильнул к юноше-андрогину с копьем. Его глаза фиксированы на бесконечности, позади — средиземноморский античный сухой пей-заж и стена с каббалистическими письменами. Юноша-андрогин — это Эдип, опять-таки с чертами сестры Маргарит. Есть множество интерпретаций этой сцены, от самых возвышенных до таблоидных. Например: только андрогин, т.е. преодоленная сек-суальность, может без опасения находиться вблизи женской красоты, отдавшей свою душу Сатане. Трактовка Кнопфа проще и практичнее: в картине заключена аллегория выбора: власть или удоволь-ствие.

Бельгийский Королевский музей изящных ис-кусств в Брюсселе готовил выставку Фернанда Кноп-фа в течение нескольких лет. Пересыхающий бюд-жет время от времени ставил проект под сомнение. От правительства не поступило никакой помощи. Тем забавней было прочитать в биографии художни-ка, что он с 1903 по 1914 год оформлял городской зал бракосочетаний и, несмотря на настоятельные просьбы, отказался от оплаты этой работы.