(о. Павел Флоренский и Даниил Андреев)

Опубликовано в журнале Вестник Европы, номер 10, 2003

Авторитет личности нередко довлеет над авторитетом слова — так уж устроен мир: не стань Кароль Войтыла Иоанном Павлом II, люди не узнали бы большого поэта, стихи и пьесы которого словно вобрали в себя смуты и катастрофы, потрясения и озарения, идеи и образы нашего столетия, обобщающего без малого два важнейших в истории человеческой культуры тысячелетия. Но есть и другое: Святой Отец не отказался от прежних сочинений, не перечеркнул то, что создавалось как бы только для себя, вне общения с широким кругом читателей. Более того, вся его последующая деятельность стала органичным продолжением и подтверждением того, чему посвящены не только драмы и стихи, но и философские труды и богословские исследования, что узнаваемо в проповедях и обращениях Папы. Художественный мир его идей и образов един и целостен.

Пока вбираешь море зрачком открытого глаза

кругами идущих волн…

Там, в глубине, взгляд не насытится травами, глаз

приковался плененный…

… серебряной змейкой воды играют,

глубины дрожат полнотою,

как зрачок, дна виденья достигший.

И вода всю усталость вокруг твоих глаз смывает,

до лица твоего отраженьем широким листа

прикоснувшись…

“Берега, полные тишины” и “Песнь о блеске воды” — названия циклов, откуда эти строки: о минутах покоя, душевной сосредоточенности, единения с собой, Вселенной и Богом — такова безбрежность. В поэзии К.Войтылы глаза, взгляд, видения — волшебство, которым человек владеет. Взгляд кажется сильнее и быстрее мысли в инициативности выхватывать из целого часть — самую главную, связующую. Он живет светом.

Изучая физическую природу света, человек стремился его “приручить” — на рубеже XX столетия возникло электричество, а с ним — новая эра цивилизации, техники и культуры. И, пожалуй, самое примечательное: именно ХХ век с его озарениями в области теории относительности (А.Эйнштейн) попытался научно обобщить мистическую суть света: у истоков этого учения несомненно труды Павла Флоренского, в которых (конец 10-х — начало 20-х годов) под разным углом зрения исследуются и описываются световая энергия и символика: “У водоразделов мысли”, “Философия культа”, “Мнимости в геометрии”, наконец, “Иконостас” и “Столп и утверждение Истины”. Аурой света дышит творчество самобытнейшего русского поэта Даниила Андреева, свободно шагнувшего во Вселенную… Сиянием истины проникнуты выступления Папы Римского — знаменательно название одной из его энциклик (“Veritatis Splendor”, 1993), далеко оставившей за собой в стремлении к идеалу земные грехи людей, жаждущих больше улучшения в жизни, чем перемен в себе.

Если тот Космос от листьев тяжелая ветка, солнечным

светом оплываемая…

Несомненна Богодухновенность света с его безграничной полнотой значимости, той концентрацией реального и подразумеваемого, известного и воображаемого, что свидетельствует о нем как об образе совершенном, самотворящем, не поддающемся единственному толкованию. Неоднозначна и природа света: одновременно он — феномен физический и мистический. Более того, в науке раздвоено даже определение света как физического явления: согласно релятивистской концепции, оно — волнообразный поток; по квантовой теории — поток частиц-фатонов.

Мистическая мощь света делает его хозяином едва ли не всех религий: знаменитая Карма, возникшая в индийских верованиях и основанная на борьбе за Свет, — учение о ней заметно распространилось в Европе; буддизм — “Свет Азии” (Э.Арнольд); ритуал зажигания свечей иудеями в канун субботы словно бы продолжило православие — в его церкви всегда ставится свеча: во здравие или за упокой, и она неотделима от молитвы; у католиков принято зажигать свечи на могилах, в христианских храмах горят лампады, будто бы напоминая об израильской легенде-хануке и ее восьмисвечнике. Пятикратная молитва моллы обращена к востоку, где восходит солнце (первоначально для мусульман он означал Иерусалим, затем Мекку): чуть забрезжится свет, на восходе, в полдень, на закате и после заката.

Взгляд не только и не просто физическое явление: как отражение он — закон Бытия, ибо отражение продолжает явление, продлевает его. В поэзии Войтылы своя поэтика отражений: солнца, что играет на листьях деревьев, преображает светом день, уходит с последними лучами в ночь; воды — она и море, и волна, и течение, дно, которое высвечивается, колодец, где она находится, источник: питья, жизни, вдохновения — веры для тех, кто жаждет не одной только воды, память об Иакове. У колодца Иакова состоялась встреча Самарянки с Иисусом: испить воды — познать дар Божьей благодати, но и труд, усталость, забота.

… усталость в глазах — это знак,

что темные воды ночи струились в словах молитвы

(— неурожай, неурожай душ —),

а теперь свет глубоко в колодце пульсирует в слезах,

вытеснивших —

думает прохожий — дуновение сна…

А тем временем —

колодец во взоре твоем предстает лишь мельканием

листьев

и змейкой травы отраженной лицо твое тихо скроет

там — в глубинах.

Разве еще далеко до источника?

… столько людей трепещет,

просветленных от слов Твоих блеском —

как зрачок просветляется блеском вод…

Трактовать знаменитый евангельский эпизод встречи Самарянки с Иисусом можно в бесконечных построениях. У Войтылы он прост и глубоко символичен: пусть не удастся ей, одинокой и несчастливой женщине, унести Его образ с собой, она будет всегда Его видеть — отраженным в воде, как листья и цветы на дне колодца: своеобразный парафраз православного Спаса Нерукотворного.

Зримость — сотворчество, через него осуществляется приобщенность к Творению. И к Истории: случайность соприкосновения малого с великим — так размышляет Самарянка.

…этот колодец связал нас с Тобою.

Тобою меня наполнил.

…лишь в глубине его блеск,

дрожащий, как чистый зрачок в орбите камня —

он меня в твоих глазах оставил

и в них сокрыл.

А вот, как произошла встреча у Симона Киринеянина:

Глаз в глаз с Человеком. Улицы, множество лиц —

и удары в висках, будто в кузнице грохот мерный…

В стихотворениях есть образ, выражающий главную идею польского поэта: через обретение другого взгляда на мир, других глаз открывается новый мир, и в нем человек постигает себя другим — это зрачок. В повествовании о Самарянке он символизирует прозрение, другое знание, открытие источника, утоляющего страждущую душу; в размышлениях о Симоне зрачок — объектив, граница разных миров, сфер бытия, один миллиметр… и целая вечность.

…Надо мною зрачок — излучение сердца,

зрачок возвышается над перекладиной…

Зрачок — точка светящаяся, блестящая — звезда, слеза, искорки света на поверхности воды. Зрачок все вбирает в себя и освещает собой как сиянием. Он — готовность к познанию человеком вселенной, законов ее бытия. Поэт не стремится понимать мир — понимается, постигается лишь недоступное, он стремится его увидеть: “Взгляд помогает родиться мысли”. Глаза — зеркало мысли, что подобно “терпкой ягоде молчания или сладкой тяжести ветвей”. В пространстве взгляда — от человека к Богу и снова к человеку — возникает сакральный мир, сама поэзия, которую мир, первоначально сотворенный, принимает естественно и органично.

Если испытывая недостаток зрения,

прорываться станешь сквозь буквы и знаки к тому,

что лежит словно груз и как плод дозревает в словах.

Может быть, это и есть та самая тяжесть,

что почувствовал однажды Иаков,

когда гасли в нем звезды усталые, будто у его овец глаза.

Чем многозначнее слово-понятие, тем гуще его материя, тяжелее вес, которым наливается мысль: “Волна мысли падает тяжело, будто сделанное из металла глазное веко”. Веко отгораживает глаз от мира, закрывает его, замыкает взгляд, аккумулируя жизнь внутреннего пространства: название стихотворения — “Мысль, упирающаяся в слово” — трактат о слове, формирующем мысль, она — выход из внутреннего, индивидуального пространства во внешнее и всеобщее. Так на свет рождается ребенок, и об этом цикл “Мать”.

Мысль ищет образы, в которых органично соединяются жизнь эта и Та, высоты Духа с глубинами, где душа — на дне бездны, а границы объемлют безграничность; движение в состоянии абсолютного покоя, даже не подвижности. Способность соединять и заключает взгляд, обладающий особой эстетической мерой — взимоотражением: целого — в частном, прошлого — в настоящем, сегодняшнего — в будущем, внешнего — во внутреннем и наоборот.

Мысль выражает у Кароля Войтылы своего рода иную суть бытия — надприродного, структура которого в своей взаимозависимости есть сложная связь слова и мысли. Подобная трансцендентность мысли по-своему близка, а может даже, и является своеобразной художественной трансформацией учения о Душе — в его антропологическом варианте, близком “Мировой душе” у Платона и “Софии” у Вл.Соловьева1. Имеется в виду объемлющая все мысль — создающая пространство, сама являющаяся пространством и в пространстве живущая.

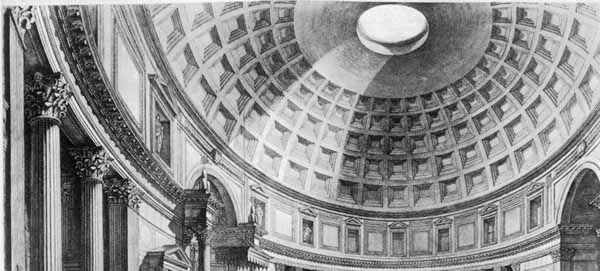

Но если данное родство обусловлено единым контекстом — религиозной антропологией, а Папа Римский — не только поэт, но и крупный ученый-богослов, философ, культуролог, много сделавший, в частности, в области исследования поступка человека2, то в понимании всеобъемлющего начала — света — нельзя не увидеть прямой параллели с идеями отца Павла Флоренского, обосновывающего законы духовного пространства через встречу “имманентного и трансцендентного, дольнего и горнего, здешнего и тамошнего, временного и вечного, условного и безусловного, тленного и нетленного”3, а за границу миров принимается храм (“Храм есть путь горнего восхождения”), в нем — иконостас.

Для Флоренского, прежде всего, живая реальность — сама икона. Она — “наглядная разумность, или разумная наглядность”4, то есть явленная мысль, а потому икону он рассматривает как “дело того, кто видит этот мир”5. Предостерегая от тождественного приравнивания художественного образа к истине, ибо существует и образ истины (как у К.Войтылы существует образ мысли), отец Павел свой анализ иконописной техники не случайно начинает с замечания: “Иконопись исторически возникла из техники стенописной”6, ибо без стены в темнице света нет — таково главное условие света: “Икона пишется на свету и этим, как я постараюсь выяснить, высказана вся онтология иконописная. Свет, если он наиболее соответствует иконной традиции, золотится, т.е. является именно светом, чистым светом, не цветом. Иначе говоря, все изображения иконы возникают в море золотой благодати, омываемые потоками Божественного света”7.

И далее: “Для иконописца нет реальности, помимо реальности самого света”, свет же, в понимании художника-творца, “есть только повод самообнаружения вещи”. А вот главный вывод: “Чтобы получить индивидуальность вещи, незачем что-то отрицать, да и нечего отрицать, ибо пока она не создана светом, до тех пор ее вовсе нет; конкретность же свою она получает не путем отрицания, а положительно, творческим актом, взыгранием света. Ничего не было; творческим актом стало ничто, положительное ничто, зародыш, зачаток вещи; и пронизываемый светом, он начинает формироваться, лепиться, пока не проявится световое образование. То, что наиболее существенно определяет форму, — то просветляется наиболее; менее значащее — и просветлено менее. А точнее, на чем почил свет, то и выступило в бытие в меру просвещенности” (там же).

Есть и пояснения, непосредственно смыкающиеся с поэтикой Иоанна Павла II (но сразу подчеркну: речь идет в первую очередь не о сходстве идей великих религиозных деятелей нашего века, а их образов, ибо каждый из них мыслит художественно; не о даре слова как таковом, а более итоговом — некоей суммирующей величине, которая не называет, а измеряет): “Бытие, конкретность, индивидуальность — положительны, Божественное “да” миру, осуществленный творческий Глагол, потому что глас Божий воспринимается нами как свет, а небесная гармония — как гармония светил. Не без причины глубокие поэты прослышивали в свете звук”8.

Мистерия Войтылы “Свечение отцовства”, поэтические циклы “Песнь о блеске воды” и “Песнь о неисчерпаемом солнце” передают физически ощутимую игру света: здесь и солнечное сияние — солнце отражается в воде, и вода играет в его лучах, свет подобен течению воды, и, как она, он струится, переливается — снова тот же прием взаимослиянности. Солнце, вода, свет — ключевые слова всего творчества Папы Римского (наряду с такими, как земля, дерево, камень, память, костел, крест). Каждый из символов-ключей одновременно обозначает несколько разноуровневых явлений — увиденных, прочувствованных и произнесенных. Вода — то, что несет жизнь и утоляет жажду (в том числе и знаний), смывает грехи, становясь одним из трех свидетельств на земле — как дух и кровь. В мистерии “Свечение отцовства” образ реки, потока, течения имеет и глубоко библейский смысл — нового рождения, но вместе с тем как христианский символ он соединяется именно с символом света: “Мы, — говорит Матерь, которая встречает каждого появляющегося на земле ребенка, — должны искупать его, чтобы свежесть он ощущал на себе всегда, мы должны преобразить его изнутри тем сиянием, которое освобождает от стыдливости существования”.

Сложны синонимические ряды этих образов, однако при всей знаковой многоликости слова, их выражающего, они просты в употреблении — язык поэтики Войтылы — без пафоса, но в то же время с той философской заумью, что свойственна мыслителям, одинаково легко чувствующим себя в мире поэзии и чистых философских рассуждений. И это заметно сближает поэтический мир Папы Римского с русской православной духовностью — кроме П.Флоренского, особенно ощутимо сходство с одним из самых оригинальных “строителей мироздания” Даниилом Андреевым: прежде всего, в способе семантико-структурного мышления с его объемностью и — шире — в мировосприятии живого и пространственного мира духовности.

“Для него в прямом и переносном смысле все кругом было живое: Земля и Небо, Ветер и Снег, Реки и Цветы”, — вспоминает жена Д.Андреева9, много сделавшая для издания его сочинений, и, кажется, никто другой не чувствует их так сильно и глубоко, как она. Светоощущением наполнены стихи и поэмы Д.Андреева: “Янтари”, “Лунные камни”, “Темное видение”, “Голубая свеча”, “Сказание о Яросвете” — это только названия отдельных циклов и глав, составивших поэтический ансамбль, по определению автора, — “Космос метакультуры”. Грандиозно видение незримого:

Будто стал веществом —

белым сердцем в ее средоточье —

Лицезримым Добром —

сам творящий материю Свет;

Будто сорван покров,

и, немея, ты видишь воочью

Созиданье миров,

и созвездий, и солнц, и планет…

Прав ли древний закон, не прав ли,

Но властительней, чем Закон,

Тайновидческий путь, что явлен

На левкасах седых икон…

Строки из главы “Святые камни”, вошедшей в уникальную для русской литературы по содержанию и поэтике книгу “Русские боги”, взяты почти наугад: их символика очевидна, как и связь с русской религиозной мыслью, и в частности П.Флоренским, сформулировавшим понятие о духовном зрении: “Не слова “все являемое свет есть” должны быть перетолковываемы в духе правил поведения, морально, но, напротив, смысл этих последних всецело определяется онтологическим значением, по Апостолу, света. С полною точностью Апостол свидетельствует онтологическую реальность иного мира, узренного им собственными очами, и он хочет, чтобы свидетельство его сделалось семенем таких же созерцаний у верующих”10. “Раскрытие духовных очей”, по словам Д.Андреева, несет просветленность, после которой человек становится совсем другим: “Большего счастья, чем полное раскрытие внутреннего зрения, слуха и глубинной памяти, на Земле нет”11. И в другом месте, предваряя главу “Князь тьмы”: “Многое воспринимаю я при помощи различных родов внутреннего зрения: и глазами фантазии, и зрением художественного творчества, и духовным предощущением”12.

Поэтическая модель “Роза Мира” Д.Андреева — мистерия идей и образов, творящая своеобразную панорамно-поэтическую конструкцию планетарного Космоса, образ выражения, который П.Флоренский видит в иконостасе — единственной “реальности света”. Причем этот образ Андреевым изучается: он настаивает именно на таком подходе — метаисторическом, включающем три стадии: озарение, созерцание и осмысление, и трансфизическом (термин “применяется ко всему, что обладает материальностью, но иной, чем наша, ко всем мирам, существующим в пространствах с другим числом координат и в других потоках времени. Под трансфизикой (в смысле объекта познания) я понимаю всю совокупность таких миров вне зависимости от процессов, там протекающих”13.

И хотя русский носитель провиденциальной воли возражает против того, чтобы метаисторический метод воспринимали как своего рода оригинальную и редкую разновидность художественного творчества, нельзя не усматривать в нем данной тенденции, тем более что и его жена, по существу, первый читатель его сочинений, сама полагает также: “Даниил Андреев не только в стихах и поэмах, но и в прозаической “Розе Мира” — поэт, а не философ. Он поэт в древнем значении этого понятия, где мысль, слово, чувство, музыка (в его творчестве — музыкальность и ритмичность стихов) слиты в единое явление. Именно такому явлению древние культуры давали имя — поэт. Весь строй его творчества — образный, а не логический, все его отношение к миру, как к становящемуся мифу, — поэзия, а не философия”14. Скорее всего, речь здесь идет об ином понимании художественности — как объединяющем способе познания мира.

В этом смысле прямым предшественником Д.Андреева, в чем он сам признавался, был Данте: излагаемую им систему странствий по планетарному космосу в “Божественной комедии” — как “панораму разноматериальных слоев” — русский поэт относит к романо-католической метакультуре, принадлежащей наряду с германо-протестантской и российской — к “культурным зонам”, которые, по его наблюдениям, находятся “в образованных и полуобразованных слоях наций”, в свою очередь группирующихся в общие мифы сверхнародов — мир образов, связанных с нравственными и религиозными идеями, но не сложившимися в какую-либо стройную систему. (В данном случае оставляю в стороне проблематику научных изысканий Д.Андреева, ибо мой интерес сосредоточен не на логике мысли, а на логике пространственного видения.)

Вводя термин трансмиф, поэт выделяет реальность, которая служит объектом трансфизического и метаисторического, художественного и философского постижения. “Восприятие Розы Мира, — уточняет он, — отличается прежде всего ощущением прозрачности физического слоя, перевешиванием просвечивающих сквозь него слоев трансфизики, горячая любовь к этому переживанию и его старательное выпестывание. Это ощущение охватывает сферу истории и культуры — и отливается в учение метаисторическое; оно обращается к Солнцу, Луне, звездному небу — и делается основой учения вселенского, то есть метаэволюционного; оно охватывает земную природу — и находит свое выражение в учении о стихиалях”15. Иными словами, Д.Андреев настаивает на физическом ощущении духовного пространства, в связи с чем невольно хочется сопоставить высказанное им с попытками Флоренского создать собственную теорию обратной перспективы, а также и его воззрения на роль пространства в искусстве. “Что я делал всю жизнь? — пишет он в письме к сыну из Соловков. — Рассматривал мир как единое целое, как единую картину и реальность, но в каждый момент или, точнее, на каждом этапе своей жизни, под определенным углом зрения. Я просматривал мировые соотношения на разрезе мира по определенному направлению, в определенной плоскости и старался понять строение мира по этому, на данном этапе меня занимающему признаку. Плоскости разреза менялись, но одна не отменяла другой, а лишь обогащала. Отсюда — непрестанная диалектичность мышления (смена плоскостей рассмотрения), при постоянстве установки на мир, как целое”16. Так возникает “Истина” — философия всеединства, которую выражает София — “ипостасная система миротворческих мыслей Божиих”17, наряду с ней существует еще одно основополагающее понятие “Столпа” — Любовь.

Именно через Любовь — как Святой Дух, описывает русский ученый-богослов свет Присносущной Троицы — “свет духовный”18, перечисляя употребления слова свет в церковном языке: “светлоносец, светлообразный, световержение, светодавец, светодержец, светодетель, светоначальный, светоявление и проч., и проч., имеется по крайней мере с сотню, не говоря о бесчисленных случаях пользования словом свет и других производных”. Давно замечено, говорит он попутно, что “в литературном произведении внутренно господствует тот или другой образ, то или другое слово; что произведение написано бывает ради какого-то слова и образа или какой-то группы слов и образов, в которых надо видеть зародыш самого произведения”19. Таковы, в частности, у Папы Римского — свет, сияние, свечение, взгляд, глаза, зрачок, звезды, ясность; у Д.Андреева — просветленная материя, светлые стихиали, живая аура, переливающиеся пламена, дуновение света, просвечивание, просветление, лучезарный слой, сияющий.

Мир света, о котором говорил еще апостол Павел и который сегодня трактуется предельно широко в плане мистическом, по-разному определялся в разные периоды: и как, по А.Лосеву, миф: “Не выдумка, но наиболее яркая и самая подлинная действительность”, и — что, может быть, еще точнее, — как всеобъемлющая вера, причем в ее антропологичном варианте.

“Сын, а рядом с ним Мать, вечная мать, всегда скорбящая над страданием своего ребенка, покровительница, заступница, — так догмат Троицы незаметно переходит в воображении в другой, не сформулированный догмат Троицы: Отца, Матери и Сына. Ее свет утверждает сосуществование и общность живых и умерших, диалог, заступничество. Таким образом, параллельно физическому пространству построено пространство чисто человеческое, наполненное голосами просьб и молитв. Все человечество, минувшее и нынешнее, — это поистине Церковь, сохраняющаяся вне обыкновенного пространства и времени, Церковь, противопоставленная необходимости, вписанной во вселенную” — в этом высказывании другого поляка и поэта, лауреата Нобелевской премии Чеслава Милоша нашло отражение восприятие Бога как особого художнического мира20.

Именно так, наверное, призывал верить апостол Павел: “Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом” (Евр.11.3). Ибо вера — грандиозный художнический мир человека-творца, существующий в реальности, сосуществующий с ней и ее одухотворяющий. Но тогда встает законный вопрос, а что есть художественность для философа, мыслящего духовно, т.е. создающего пространство? К таким мыслителям, причем оперирующим категорией света как основополагающей для выстраивания и постижения своего пространства, несомненно принадлежат нынешний Папа Римский, о. Павел Флоренский и визионер Даниил Андреев — и у каждого из них свое видение, свой язык и своя поэтика. Сходство — в выражении этого видения, а еще точнее — в причастности, ибо Бог даровал человеку не только жизнь, а и свою способность созидать, не забывая при этом, что присущее человеку творческое начало не отделимо от чувства долга и идеи ответственности.

Поиск ответов на вопросы — самый верный импульс к движению. А из него, прежде всего, и возникает пространство. “Поэтические экскурсы” К.Войтылы — странствования: конкретные и психологические, “цитатные” и философские, трансфизические, как называет их Д.Андреев, схождения-медитации по ступеням культуры и истории в крипту памяти, придают особое обаяние его произведениям. В них запечатлены самые личные, сокровенные размышления и образы, но вместе с тем и процесс осмысления как таковой. Одинокие души блуждают в потемках, неспособные отличить света от тьмы — девы неразумные, которым противопоставлены девы разумные — евангельская притча оживает в пьесе “У витрины ювелира”. Главный герой другой пьесы (“Брат нашего Бога”) художник Адам Хмелевский ищет смысл жизни, бродя по ночному городу и его ночлежкам; образы Христа, идущего на казнь, последовавшей за ним Вероники, Симона, невольно ставшего Крестоносителем… — все они сопровождают поэта в его путешествиях — в Святую землю или мало известное подгурское селение по случаю миропомазания, а то и по собору св. Петра. Величественный храм, по которому, кажется, не Войтыла идет, а мысль его ведет, легко меняя русло и форму, видится глубоко символически, начиная с пола:

То Ты, Петр. Хочешь твердью быть под ногами, чтоб

шли по Тебе…

Хочешь быть Тем, кто служит стопам — как скала копытцам

овец:

Скала — тот же пол гигантской святыни.

Пастбище — крест.

Чувство пространства возникает из соотношения здания Мира — Храма, и Мироздания, памяти, запечатленной в архитектурном орнаменте, равном волевому поступку, через художественное выражение: как мифопоэтическое прочтение действительности, истории, судьбы. Так рождается символ, объединяющий субъективную реальность, а точнее, ее энергию, с реальностью познаваемой, о чем у Флоренского в работе “Символика видений”. Красоту он анализирует как один из ракурсов познания и видения: “Вот почему аскетику, как деятельность, направленную к тому, чтобы созерцать Духом Святым свет неизреченный, святые отцы называли не наукой и даже не нравственною работою, а искусством по преимуществу”, иными словами, свет — “искусство из искусств”, “художество из художеств” — закон о прекрасном.

Есть во мне прекрасная страна

в блеске озера Геннисарет…

В литературе существует немало стихотворений в прозе; многие лирические произведения К.Войтылы — стихотворения в проповеди, отсюда и своеобразие их жанра. Исследовать его можно по законам и поэзии, и публицистики, когда художественность становится воплощением, подобным многоконечной звезде, что своими лучами освещает все вокруг: и вовне, и внутри.

Матери знают мгновенья, когда тайну

им открывает, как проблеск в зрачке, в глубине его, свет,

будто толчок сердца за легкой волной взгляда…

Пусть матери в глазах детей читают сердца свет,

Я в Таинстве Твоем пребуду погруженностью в себя.

Стихотворение из поэмы “Мать” проникнуто преклонением перед материнством, самым прекрасным, светящимся чувством, о котором и во многих проповедях Иоанна Павла II:

“Мария, путеводная звезда и сияющий маяк в море

жизни”.

“Красота, как некое явление или выявление того, что делается объективным, существенно связана со светом, ибо все являемое является именно светом, или, как свидетельствует Апостол, “все обличаемое светом является”… А чрез то оно со светом, его являющим, растворяется и само преобразуется в свет, о чем опять так учит Апостол в словах: “Все являемое свет есть”… Итак, если красота есть именно являемость, а являемость — свет, то, повторяю, красота — свет, и свет — красота. Абсолютный же свет есть абсолютно-прекрасное, — сама Любовь в ее законченности, и она делает собою духовно-прекрасным всякую личность”. Не отделяя духовности от “мирской” красоты, священник Флоренский снимал вериги с религиозной мысли.

Чтобы копоть греха

не затмила верховного света

Здесь, в лампаде стиха,

в многогранном моем хрустале,

Помоги мастерству —

безнаградному долгу поэта,

Закрепи наяву,

что пылало в сновидческой мгле!

Д.Андреева влечет шифр образов, он стремится посеять семена метаисторического откровения, разрабатывает понятия духовного делания, способные передать суть чудотворчества: “Я лежал с закрытыми глазами. И прекрасные, совсем не такие, какие мы видим всегда, белые звезды, большие и цветущие, тоже плыли со всей мировой рекой, как белые водяные лилии. Хотя солнца не виделось, было так, словно и оно тоже текло где-то вблизи от моего кругозора. Но не его сиянием, а светом иным, никогда мною невиданным, пронизано было все это — все, плывшее сквозь меня и в то же время баюкавшее меня, как дитя в колыбели, со всеутоляющей любовью”.

В состоянии духовидческого порыва, который, кажется, позволяет объять необъятное (и Д.Андреев способен на это, ибо необъятного нет — оно ему не грезится, а приходит воочию), поэт словно бы теряется перед скудостью родного языка, не готового к новым измерениям, констатируя отсутствие слов, могущих передать просветленность открывающейся мысли: “Слов нет и не может быть на нашем языке, не приспособленном ни к чему трансреальному”, — из поэмы в прозе “Изнанка мира”. Его мысль, безусловно, слишком опережала традиционно принятое в нашей стране мышление, в котором нуждался ХХ век.

***

К.Войтыла заранее отказался от поиска слов: сам по себе лексический состав его словаря не богат, даже традиционен, и часто употребляются одни и те же слова, (при этом поэт одинаково легко чувствует себя в разных лингвистических стихиях и на разных языках говорения и мышления), может оттого, что владеет литературной формой, выкованной талантом общения (чего, например, Д.Андреев в силу собственной судьбы был фактически лишен). Семантическая насыщенность создается за счет словосочетаний (темные воды ночи струились в словах молитвы). Более того, видимо, и он ощущает некую нехватку понятий, прибегая нередко к чисто научным терминам или просто современным словам, естественно включая их в свой “поток”. Часто здесь важен контекст. Многообразность слова возникает благодаря его существованию в разных семиотических регистрах одновременно.

Один ряд — предметный — мира объективного, Сотворенного: солнце, вода, земля, камень. Другой — зеркальный: лучи солнца, блеск воды, трава на земле, камень колодца, и все они — отражения. Третий ряд — символический: солнце — свет, радость, покой; вода — море, река, влага, но и источник жизни, утоляющий жажду, источник знания; земля — Польша, отчизна, Святые места, но также основа, твердь, пол; камень — крепость, нечто незыблемое, знак памяти и вечности, но и некий образ верующего. (Кстати, этот образ, несомненно, библейский, но и пространственный, один из самых любимых в поэзии Андреева.)

Еще один ряд — вербальный: слово, выговариваясь, формирует мысль, придает ей образность, тогда как мысль — некая сумма знаний: образ знания. Тем самым образ слова переплавляется в образ мысли. Отсюда — и объемность стиха, звуковой рисунок которого мыслит, причем художественно, то есть изобразительно. “Мысль — удивительное пространство” со своим объемом слов-понятий, слов-ключей, — этот образ Войтылы особенно близко смыкается с концепцией “Розы Мира”. В частности, с темой многослойности мирового сознания, где есть основа идеи (глубиннейший слой), пласт специфически окрашенной, детализированной идеи и “самый внешний, третий пласт — шелуха, аберрация, неизбежная муть человеческих сознаний, сквозь которую проникает свет откровения”.

Еще раньше о. Флоренский в письме к В.И.Вернадскому писал о “существовании в биосфере того, что можно было бы назвать пневматосферой, то есть о существовании особой части вещества, вовлеченной в круговорот культуры или, точнее, круговорот духа”, отмечая “особую стойкость вещественных образований” с их планетарным смыслом.

Овладение мистической природой света способствует раскрепощению пространственного мышления, где время — одна из его категорий. Флоренский, определяя светом границу, воспринимает время в прямой зависимости от пространства. Подчиненность времени пространству обнаруживается и у Д.Андреева, но его миры более сложно сконструированы, их территории исследованы подробнее и детальнее: понятие многослойности Вселенной, лежащее в основе Розы Мира, объемлет пространственно-временную структуру всего Космоса.

***

В творчестве Папы Римского нет традиционно понимаемого времени:

“В Польше мы иначе воспринимаем знаки времени” (из проповеди);

“Мы держим в своих руках неотвратимого времени Контур” (цикл “Станислав”).

Неуловимый контур высвечивает пространство: историческое, литературное, психологическое, духовное. Зримо, ощутимо, явлено само Пространство — через свет. Для Войтылы пространство поэтической реальности конструируется мыслью: его поэзия — чисто интеллектуальная, допускающая игру воображения в русле традиций христианства. У Д.Андреева пространство — поэтическая гипотеза иерархии существующих физически идей, вобравшая христианство как часть мировой культуры, истории и сознания и устремленная к “итоговой религии”: “В воссоединении христианских конфессий и в дальнейшей унии всех религий Света ради общего сосредоточения всех сил на совершенствовании человечества и на одухотворении природы Роза Мира видит свою надрелигиозность и интеррелигиозность”.

У Флоренского иное совмещение плоскостей: научная реальность поэтически мыслящей действительности. Отсюда и заметное различие в их понимании света и потустороннего мира. Согласно Флоренскому (не случайно метафизика света характеризуется им применительно к иконе — образу зримому!), свет прежде всего — видение. Идея блага, считает богослов, и есть источник света, который он называет умный свет, иначе фаворский свет, Свет Христов: “тот самый свет мысленный, ради которого душа утренюет Тебе”.

В интерпретации света как фаворского света, что дано было увидеть апостолам Петру, Иоанну и Иакову на горе Фавор, куда они взошли вместе с Христом помолиться (день, известный как Преображение), есть своя традиция. Она восходит к учению Григория Паламы (1296—1359) — византийского богослова, митрополита, теоретика исихазма (в широком смысле поисков нравственно-аскетичных путей единения с Богом), отстаивавшего понятие присносущего света, то есть непосредственного ощущения несотворенного и невещественного восприятия Бога, Его присутствия, что стало предметом спора Григория Паламы с теологическим рационализмом (Варлаам Калабрийский) и в конце концов нашло воплощение в принятой Византийской Церковью в 1351 г. официальной доктрине, вошедшей в православное учение. Григорий Палама утверждал просветление духа: человеческий дух богоподобен в силу своей способности животворить. Попутно стоит сказать и о более общем — в сходстве воззрений Григория Паламы и Войтылы: склонности к мистическому толкованию единения с Богом, основанному на тезисе о различии сущности и энергий Бога.

***

Однако исток мистики у Войтылы — из другой традиции, в том числе и под воздействием доктора ночи св. Иоанна Креста, испанского поэта, которого будущий Папа Римский называл “учителем и знатоком души в ее стремлении к Богу”, посвятив ему работу “Проблемы веры у святого Хуана де ла Круса” (“Quaestio de fide apud Sanсtem Joannem de Cruce”). Поэт-мистик стал его духовным пастырем на многие годы. Важным было для Войтылы утверждение испанца: “Бог от нас скрыт, потому и душа должна видеть Его Скрытым, и Скрытого искать в укрытии”. Согласно его представлениям, вера — нечто темное, неясное. “Темнота веры” — в ее непознаваемости. Это признание невозможности объективизации своего предмета — высшая ступень знаний человека о Всевышнем.

Понимание света К.Войтылой — Иоанном Павлом II — вне противопоставленности ему тьмы, а как бы включающей ее в свет, который тем становится еще возвышеннее, обращено к традиции католической мистики, связанной прежде всего с именем св. Иоанна Креста. И здесь наблюдаются принципиальные расхождения с его трактовкой у Д.Андреева (предложенная им классификация государства вселенных с точки зрения процессов бытия и инобытия при всей спорности привлекает выстроенной им именно системой световых слоев) и Флоренского, высказывания которого на эту тему прямо связаны с апостолом Павлом, на него и постоянно Флоренский ссылается — Павел особенно близок русскому священнику по духу, биографии, даже имени (!): “Все бо являемое свет есть” (Еф. 5.13). То есть все, что является или, иначе говоря, содержание всякого опыта, значит, всякое бытие, есть свет. А что не свет, то не является, значит, и не есть реальность. Тьма бесплодна, и потому “дела тьмы” называются у Апостола “неплодными” (Еф. 5.11). Это тьма кромешная, кроме, то есть вне Бога расположенная. Но в Боге — все бытие, вся полнота реальности, а простирающееся вне Бога — это адская тьма, есть ничто, небытие. Да, кстати, ад, или аид, даже этимологически значит без-вид, то есть что лишено вида, что существенно невидимо, тьма. “Реальность — это вид, идея, лик, а ирреальность — без-вид, ад, тьма”, — заключает русский богослов и приводит еще одно противопоставление — искусства света искусству тьмы.

Свет издревле считается символом начала: в борении Исаака и Иакова, запечатленном древнейшими источниками религии, воплотилась извечная вражда небесного и подземного, белого и черного, зрения и слепоты — света и тьмы: “Предание говорит, что когда Ревекка проходила мимо мест, связанных с идолослужением, то приходил в движение Исав, будущий идолослужитель, как бы порываясь выйти наружу. Когда же Ревекка проходила мимо домов святых людей или жертвенников, посвященных Богу и построенных Авраамом, то в трепет приходил Иаков. Так что братья уже в утробе матери обнаружили: один — тягу к свету, другой — ко тьме”.

На противопоставлении Света и Мрака, их посланников выстраивает картину планетарного Космоса русский визионер — Великого Света над дольнею ночью: “Внутри нашей галактики системою, полностью освободившейся от демонических начал, является Орион — макробрамфатура необычайного могущества духовного Света. Тот же, кто будет созерцать в рефлектор великую туманность Андромеды, увидит воочию другую галактику, не знавшую демонических вторжений никогда. Это мир, с начала до конца восходящий по ступеням возрастающих блаженств. Среди миллионов галактик Вселенной таких миров немало, но наша галактика, к сожалению, не входит в их число. Давно низвергнутые из макробрамфатуры Вселенной, силы Восставшего ведут в мирах нашей галактики безостановочную, неустанную, миллионы форм приобретающую борьбу против сил Света”.

Архитектоническая система вселенных, предложенная Д.Андреевым, которая одновременно становится и методом религиозного познания, вызывает у многих верующих смущение смелостью концепции, которая ничуть не противоречит, на самом деле, христианству, ибо создавалась на его основе и уточнялась с его позиций. Д.Андреев всегда был, во все, даже самые запретные годы, активно верующим, а во время войны, служа в похоронной команде, читал над убитыми заупокойные молитвы. Не раз его посещали видения именно в церкви. (Сочинения К.Войтылы, особенно пьеса “Иеремия”, где через видение дана встреча главного героя Петра Скарги с библейским пророком, невольно наводят на мысль о его провиденциальных способностях, хотя, может быть, это больше относится к национальной традиции — романтик Словацкий слыл визионером, однако как отделить художественный прием у поэта от мистического видения?)

Неодинаковы и световые ракурсы: у польского поэта — изнутри, через индивидуальное восприятие, когда зрачок видит, и объемно, а у русского — духовидчески и масштабно, что отчасти определяет и разное понимание глубин и высот: светоощущение Андреева обусловлено его научно-поэтической задачей; Войтылы — художественно-религиозной: “Жизнь тебя прячет от Жизни той,/ к бездне склоненной” — у К.Войтылы. “Дно всех бездн испытать в спусках/ И до звезд совершать взлет” — у Д.Андреева. Но в то же время предельно приближая — мыслью, внутренним взором, глубины, словно бы меняя местами верх и низ, небесное и подземное в едином самоощущении Божественного, Папа Римский насыщает пространственную объемность незримым видением, о котором пишет Флоренский и которое дано было визионеру Д.Андрееву. Его пространственное мышление научно, а оттого конкретно, зримо и реалистично, у Войтылы — психологически достоверно, и ни у кого нет замкнутости, при всем восприятии границ.

И где невластен даже гений

В часы пророческого сна,

Теряется в смерчах видений

Взор, не сумев коснуться дна.

Д.Андреев

И пусть листья трепещут и падают, в недалекие

глубины опрокинутые, бездна спокойно

пристально смотрит, ищет в Тебе — Укрытого.

К.Войтыла

Внутреннее пространство в представлении этих поэтов-светоносителей не противопоставляется внешнему: одно существует в другом, противопоставлены пространства по категории этики — и здесь еще одна область, сближающая русского и польского поэтов: поиск форм воспитания личности. Все сказанное Папой Римским подчинено именно этой идее; но и “Роза Мира” — прежде всего космическая иерархия ценностей.

И не случайно налицо единое философское осмысление Истории — в категориях Родины и христианства.

Стихотворный цикл “Мысля: Отчизна” можно было бы рассматривать как часть грандиозного замысла Войтылы познать историю своей страны в параметрах, выработанных самой же историей, давшей Слову пророческую силу. Так возникли драмы “Иов” и “Иеремия”, циклы о деяниях Мешко I — короля пястов, начавшего объединение поляков на основе христианской веры, и первом польском святом, ставшем жертвой противостояния церкви и государственной власти, канонизированном в ХII в., — Станиславе, словно шедших дорогой Иисуса, с любовью к Деве Марии, Богу-Отцу…

Герои книг Д.Андреева — Петр Великий и Иван Грозный, Александр I и Блок, Пушкин и Лермонтов, Богоматерь, Христос. Можно оспаривать исторические концепции русского и польского поэтов, полемизировать с их индивидуальным подходом к явлениям, имеющим всеобщий смысл, но именно личностное воззрение на глобальные процессы и создает масштабы идей — поэтическую историософию, которую оба видят в зримых и незримых воплощениях Родины (Двойники России): “Да, — в бездне есть двойник России,/ Ее праобраз — в небе есть”; Небесный Кремль и Кремль земной — в творчестве Д.Андреева.

“Костел хочу воспеть в имени, которым народ был окрещен наново/ крови крестом: чтоб потом проходить через крест иной пробы,/ через крест устремлений, в которых является Духа дыханье укрытое” — в стихотворениях К.Войтылы. За евангельской символикой меча и камня и — шире — архитектуры, в рисунке которой — символ порыва, действия и прочности (Петр — по-сирийски камень), — прилив сил, берущих начало в энергии религиозности.

Улыбкой камня, скорбною и вещей,

В урочный час ты отвечаешь мне,

Когда от битв весь прах земной трепещет

И дух народа мечется в огне…

Д.Андреев

На почву нашей свободы падает меч

На почву нашей свободы падает кровь…

К.Войтыла

(Формулируя понятие — что же собой представляет польское национальное сознание, профессор из Рима С.Грыгель использует образ Войтылы: слово и меч, а точнее — слово, пронзенное мечом.

Обратившись к образу Адама Хмелевского, знаменитого в Польше на рубеже веков филантропа, отказавшегося от карьеры художника, чтобы посвятить себя больным и страждущим, Войтыла в предисловии к пьесе о нем “Брат нашего Бога” поясняет причины, побудившие его использовать невыдуманный сюжет. Его привлекало то, что лежит между наукой постижения себя и историей, некая “полоса”, линия, что всегда остается недостижимой, ибо человек — тайна, нечто большее, чем знает о себе сам. Растерянность перед непониманием чего-то важного и вместе с тем абсолютно нового, ранее не известного, повергает будущего брата Альберта в глубокое отчаяние, в мрак — и Войтыла показывает буквально черноту души: в глубине сцены вырисовывается фигура, обозначающая внутреннее состояние Адама, она опирается на фонарь — некий символ света.

Невозможно “исторически исчерпано” проанализировать человеческую судьбу, исследовать ее полностью. Человек несет на себе печать своего рода надисторического (внеисторического) знания, что находится у самых истоков человечности — необъяснимой, трудно уловимой, единственно важной в жизни, когда она “сверкнула” на перекрестке судьбы и провидения, услышала призвание…

К.Войтыла определяет эту особенность как блеск, свет, сияние (blysk). “Мы припадаем к конкретным запасам человечности Адама, чтобы отыскать в них особый блеск на темном фоне той действительности, через которую он связан с нами”. По сути дела, и в пьесе “Брат нашего Бога”, и в стихотворениях автор говорит о непознаваемом свете, согласно феноменологии мистического опыта, скрытом (который, по Войтыле, окрашивает встречу человека с Богом). Именно в темноте (это явление одновременно конкретно и условно), в укрытии, когда молчат чувства и максимально притушены эмоции, человек испытывает абсолютное удаление от Бога и Его присутствие в своей вере: оба ощущения сливаются. Оставаясь в тени, в темноте сцены, Адам проникает в сферу Божественного присутствия, открывающего ему его истинное предназначение.

Мало пока изученная поэтика света у Иоанна Павла II, вобравшая, несомненно, некоторые чисто православные элементы (любопытное совпадение: в его деятельности видят символ солнца (De Labore Solis — Работа Солнца), а родоначальником христианства на Руси был Владимир Красное Солнышко), в целом обращена к теоретикам католического мистицизма, что усиливает ценность художественной общности.

Невольно в этой связи на память приходит мистическая книга, памятник еврейской каббалистики, появившаяся в средневековой Испании, “Зогар” Раби Шимона.

Знаменательно ее название, что с арамейского переводится как сияние: “Слово, ставшее названием этой книги, взято из Даниэля: “И разумеющие воссияют как сияние (Зогар) небосвода, а приводящие к праведности многих — как звезды в вечности века”. Слово Зогар, помимо основного своего значения, имеет дополнительный смысловой оттенок, носящий характер предостережения, призыва к предельной внимательности и серьезности… Поэтому Зогар — не просто “сияние”, но сияние сокровенное”, пишет М.А.Кравцов, переводчик и комментатор первого русского издания.

Оставляю в стороне спор о происхождении самой книги — какое имеет значение в данном случае, была ли она открыта или мистифицирована, если к читателю она пришла в ХIII веке и не могла не оказать своего влияния на всю европейскую литературу, тем более испанскую.

Великими мистиками были о. Флоренский и Д.Андреев с его переживанием Всемирной истории как единого мистического потока: “Постепенно восходя от силы к силе, уже девятнадцать веков возглавляет Воскресший борьбу всех светлых начал Шаданакара против демонических начал. В первые века христианства были созданы новые просветляющие слои — Файр, Нэртис, Готимна, потом Уснорм, и движение многих миллионов просветляемых через эту сакулу было убыстрено. Через христианские церкви низливался могучий поток духовности, истончая и просветляя все больше человеческих душ; возникли и расцвели блистающие затомисы христианских метакультур с их многолюдными, все светлее и светлее становившимися синклитами”.

“Иконостас” П.Флоренского — работа, по сути дела, создавшая структурно-семиотический метод — опыт научного анализа, определивший направление современной научной мысли (преемственность Д.Андреева в этом смысле настолько очевидна, что не требует специальных доказательств), предваряется исследованием сна. Флоренский считает его границей видимого и невидимого миров; свет в его мировоззрении выступает и как пространственная характеристика, и эта пространственность, в свою очередь, объясняет время — в частности, его способность быть “вывернутым через себя”. Описав это явление как в широком смысле “обратный смысл течения” (ср. у Войтылы: “Из течения нет возвратов. / Вечность объемлет таинством красоты”), русский богослов и священник делает в “Мнимостях в геометрии” более обобщенный вывод, исходя и из закона относительности, который рассматривает как огрубленную и упрощенную собственную сказку о мире.

“Получается, — пишет К.Кедров по поводу данной работы, — что физически мы пребываем в пределах скорости света, а мысленно проникаем во все измерения мироздания, где, никуда не исчезая, свернулось в клубок наше земное время, вмещая прошлое, будущее и настоящее, реальная вечность. Эта змея, свернувшаяся в клубок, у Эйнштейна называлась “линия мировых событий”, но в отличие от Флоренского великий физик поначалу считал, что это всего лишь удобная математическая абстракция, помогающая понять, как устроено мироздание, и лишь в конце жизни поверил в свое открытие по-настоящему”.

Тем самым оказывается, что образ Вселенной, который создал Флоренский, где “Дух является причиной возникновения света, а мысль летит по Вселенной быстрее всех скоростей”, по сути дела, становится научной гипотезой, предваряющей теорию Д.Андреева.

Исследуя физическую структуру скорости времени и опираясь на положение, согласно которому радиус светового луча очерчивает границы земного мира, Флоренский как бы ставит, говоря словами К.Кедрова, мысленный эксперимент: если любое тело будет мчаться по Вселенной со скоростью света, то оно “вывернется” во Вселенную и обретет бесконечную массу, т.е. станет всей Вселенной. Человек в отличие от бездушной вещи может “вывернуться” во Вселенную и обрести вселенское бессмертие силой своего духа.

В сущности, поэзия Войтылы основана на подобном же понятии света: не образа, а категории — мышления, мировосприятия, бытия… Создается впечатление, что польский поэт находится в состоянии того внутреннего видения или делания, которое, по Флоренскому, представляет собой “внутренний свет” человека: “Высокое духовное восхождение осияет лицо светоносным ликом”. Нет ничего страшнее слепоты. Момент прозрения Папа Римский исследует не только философски или психологически, а и физически — как некую планку измерения, преодолев которую, совершается “световое преображение” (идея и образ, в равной мере принадлежащие Флоренскому и Д.Андрееву) — так возникает другой Человек.

Встать пред Тобой и глядеть теми глазами, в которых

встречаются линии звезд.

Глаза, которым неведом Тот, кто в вас пребывая, отнял у Себя

и звезд бесконечный их блеск.

А значит, еще меньше знать, но еще больше верить.

Медленно веки прикрыть от света, трепета полного.

Взглядом потом отряхнуть наплыв звездных границ, над

которыми день полнится.

Господи, Боже мой, преобрази в зрение

слепоту

и дуновенье дрожащей в расселинах роз души

ветром большим обойми!

Теория света была открыта в науке еще до войны, спустя более десятилетия она была воплощена в поэзии в качестве целостной художественно-образной философии, описать которую еще предстоит: свет как Святой Дух. У ее истоков, безусловно, — живопись и прежде всего иконописная, ярчайший пример которой — рублевская Троица: “Есть Троица Рублева, следовательно, есть Бог”.

Эйнштейн обобщил физическую природу света, Флоренский — философскую, Д.Андреев — метаэволюционную, Войтыла — художественную. Эйнштейн доказал бесконечность света и его относительную протяженность и скорость, Флоренский — его бессмертие, Д.Андреев — интеррелигиозность, Войтыла — вечность.

“Но с трудом я стою на пороге, откуда становится виден свет новый”, — признается один из героев Войтылы. В этом вся драма человека. В законченном, совершенном виде эту предчувствуемую встречу с миром света гениально выразил Лермонтов, стихотворение которого, как никакое другое, свидетельствует о его провидческом даре, — это “Выхожу один я на дорогу”, где сквозь туман кремнистый путь блестит, спит земля в сиянье голубом.

Вспоминаются и слова одного из героев Чехова, по воле чужой шутки оказавшегося ночью на кладбище и вдруг увидевшего “мир, не похожий ни на что другое, — мир, где так хорош и мягок лунный свет, точно здесь его колыбель, где нет жизни, нет и нет, но… в каждой могиле чувствуется присутствие тайны, обещающей жизнь тихую, прекрасную, вечную” (“Ионыч” — чувства не случайны, принадлежат, может быть, автору, однажды записавшему: “Вера есть способность духа”).

Пространственная логика, так или иначе определяемая светоощущением, лежит в основе философского литературоведения М.Бахтина — проблема, требующая специального рассмотрения, и примечательно, что первая книга о поэзии Войтылы в Польше была написана как параллельное исследование его “художественного” потока сознания и литературоведческого Бахтина. Достаточно сказать о сходстве в их понимании эстетики словесного творчества, не говоря о бахтинском положении телесных верхов и низов, архитектонике меры как поступка и образа зеркала — другого “Я”, — все это, несомненно, характерно для пространственного мировоззрения.

Традиционно свет обозначает в человеческом сознании границу: жизни и смерти (шедевр на эту тему — повесть Л.Толстого “Смерть Ивана Ильича”, не говоря о множестве так называемых описаний жизни после жизни и жизни после смерти тех, кто пережил клиническую смерть); перехода — территориального, запечатлевшего великий Исход в Землю Обетованную, и нравственно-психологического — к Новому Завету, из реальности в вечность, от смерти — к жизни, что дала миру иудео-христианская культура. В поэзии Войтылы есть немало стихотворений, написанных “на погруженности” — в состоянии полной внутренней сосредоточенности и ощущения личной приобщенности к великой трагедии — Распятию Христа, однако одно особо выделяется редким для литературы сюжетом: в атмосфере растущего света общение Бога-Отца с Сыном, переживания Бога-Отца за Сына, принесшего себя в жертву, усиливают трагедию, предельно приближенную к конкретным человеческим страданиям — цена утраты всегда безмерна. Характерно и то, что художественная символика стихотворения, передающая восхождение по ступеням просветленности, абсолютно совпадает с научной гипотезой Розы Мира.

Стараясь быть рядом с Сыном в момент Его ухода в вечность, которая “поднимается глубинами” и в которой Ему, Богу, все известно, ибо для Него нет тайн, нет невидимого, Отец лишь только начинает Свой разговор с Сыном, как Тот, словно угадав Его мысли, тут же отвечает Ему и говорит о Любви, с которой подниматься и возноситься — честь для Него, Его выбор, необходимость (выбор — осознанная необходимость у экзистенциалистов — решается здесь в контексте свободы воли, идущей из учения о Спасении).

— Сыне, смотри, рядом с Твоим сиянием

колосьев набухающих зрелость, день настанет

— Твой свет будет взят, Я отдам земле Твою ясность.

— Отче, смотри, рядом с Твоей любовью

взгляд Мой находится, которым вбираю

извечно

тот день, что травою поднимется.

Руки Твои оторвут с Моих плеч.

— Сыне, Ты видишь умирание,

свет Твой, когда настанет тот день,

Я зерну отдам в земле для прорастания.

— Отче, руками с плеч Твоих снятыми, соединюсь

Я с деревом, от коры очищенном, и насыщу

бледным светом пшеничным тот блеск, что в

колосьях заменишь Ты.

— Сыне, когда отойдешь, Любовь моя вечная, кто же постигнет Тебя?

— Отче, Я оставляю Твой взгляд, поднимающийся

заливом солнечным,

очищаю глаза людские,

полные светом пшеничным.

Как и Войтыла (курсив мой. — Е.Т.), Д.Андреев физически чувствует рядом с собою Господа и Вселенную, но иначе и эмоционально:

Холодом мировых пространств

Гасит мне Бог свечу…

В преемственности, что обнаруживается в творчестве польского священника и главы Ватикана с русской духовной мыслью, скрыта закономерность, которую еще предстоит познать. Речь идет о выработке общих понятий, с которых начался XX век, которые определили последующее развитие его научной идеи и вне которых немыслима современная культура. Сходство воззрений русских православных философов с поэзией будущего Иерарха католиков просматривается прежде всего в самом типе пространственного мышления — образно-структурном, семиотически-художественном, обусловившем, в свою очередь, выбор понятий, фактически предугадавших своеобразие нашего столетия в неком стяжении, объединении научных, философских, религиозных и эстетических представлений — новых координат духовного сближения, способствующих приобщению к грандиозному миру Божественного Космоса.

1 Мы оставляем в стороне еще одну весьма притягательную общность — софиологическую интерпретацию Папой Римским, с одной стороны, и В.Соловьевым и о. С.Булгаковым, как и православными богословами в целом, — с другой, поскольку здесь Мировая Душа перекликается с Праматерью К.Войтылы, что выходит за рамки избранной нами темы.

2 Wojtyla K. Osoba i czyn oraz inne studia antropologiczne. Lublin, 1994.

3 Флоренский П.А. Иконостас. М., 1994. С. 21.

4 ibid, s. 140.

5 ibid, s. 75.

6 Ibid, s. 126.

7 Ibid, s. 129.

8 Флоренский П.А. Иконостас. М., 1994. С. 136.

9 Андреев Д. Собр. соч.: В 3 т. Т. 1. Русские Боги:

Поэтический ансамбль. М., 1993. С. 11.

10 Флоренский П. Иконостас. С. 148.

11 Андреев Д. Собр. соч.: В 3 т. Т. 2. Роза Мира. С. 86.

12 Там же. С. 564.

13 Там же. С. 71.

14 Андреев Д. Русские Боги. С. 20.

15 Андреев Д. Роза Мира. С. 76.

16 Флоренский П.А. Иконостас. С. 18.

17 Флоренский П. Столп и утверждение Истины. М., 1990. Т. 1. С. 332.

18 Флоренский П. Иконостас. С. 97.

19 Там же. С. 143.

20 Милош Ч. О католицизме // Новый мир. М., 1992. № 9. С. 178.