Опубликовано в журнале Вестник Европы, номер 4, 2002

Лондонские выставки были редкостно хороши на склоне минувшего года. Их было много – куда больше, чем в Париже, где, кроме ретроспективы Жана Дюбюффе да фотографий Нан Гольдин в Бобуре, пожалуй, и смотреть было нечего. Много было разбросано по городу самого разного, что почти не успеть обойти. И как ни странно, много такого, что рифмовалось изнутри, что внутренним, сквозным действием проходило сквозь разные временные периоды – поверх разных вкусов и предпочтений зрителей.

“Вермеер и Дельфтская школа” в Национальной галерее и небольшая выставка викторианской фотографии в Национальной портретной галерее по соседству, возле Трафальгарской площади. Вермеера желали видеть толпы; викторианские фотографы уныло висели в пустых комнатах, имя им было – “The beautiful and the damned” – “Прекрасные и проклятые” (проклятье, видимо, было настолько мощным, что действие его растянулось далеко вперед – в наши дни, где викторианцев не любят, где от них скучают, где над ними смеются). Но, конечно же, Вермеер годится всем: и тем, кто искренне предпочитает свет, классику, уравновешенность, гармонию, и тем, чей выбор всегда заползает куда-то вбок, невольно сдвигается в излом и сбой нерва.

Вермеера вешали аккуратно, подробно – начиная с ранних полотен, где он более или менее, как все прочие жанровые голландцы, начиная с общего Дельфтского антуража, с предшественников и современников… Конечно, то, за чем приходишь, – в последнем зале: все эти сосредоточенно-тихие женщины с письмами, лютнями, книжками в руках. Свет из узкой щели; у окна, в дверном проеме, у стены всегда эта вытянутая и одновременно закругленная ясная фигура – о которой особо.

На деле же, разумеется, выставки хороши всякий раз еще и своим особым сюжетом, тем кратким любовным приключением, которое задевает совершенно непредсказуемо: дает видеть то, чего не знал прежде, к чему толком не готовился, ожидая уже привычного (я помню вот так же, в Лондоне, неожиданно для себя влюбилась в эти сужающиеся к ногтям, бескостные пальцы Энгра, – да что там! – провалиться мне на этом месте, если вру, – ухитрилась увлечься Пуссеном).

Впрочем, к Дельфтской школе приходишь, конечно же, не за жанром. Жанр оставим Антверпену, Амстердаму, жанр и натюрморт отлично выходили в Утрехте. Старательные, медлительные, самые аккуратные на свете голландцы Дельфта лучше всего справлялись с подробными архитектурными планами. Ведь это Дельфт, по преимуществу Дельфт (Эмануэль де Витте, Герард Хукгест, Питер де Хоох), – причем в какой-то очень краткий период – примерно с 1660-го по 1670–1675 годы – научился виртуозно, почти до живописной “обманки” работать с перспективой, Дельфт предложил нам свои иллюзионистские интерьеры соборов, которые воронкой всасывают зрителя внутрь. Ты подходишь к некой волшебной коробочке, к волшебному фонарю и смотришь в глазок на пространство внутри, и испытываешь легкое головокружение, почти оторвавшись от земли, и твой взгляд зависает и останавливается внутри этого искусственно сконструированного комнатного пространства. Что же развертывается там, под ногами, пока зритель беспомощно парит в этом остановившемся воздухе? Ну конечно же, знаменитые шахматные, черно-белые мраморные плиты, уходящие далеко за частокол колонн. Снова и снова – все та же симметричная иррадиация повторяющихся деталей, все тот же настойчивый ритм метронома. Высокое соборное пространство Хооха, все эти своды арок, все это анфиладное продолжение церковных приделов на деле вполне клаустрофобны. Компьютерная игра по типу “Квеста”, за одним пространством – другое, а там, стоит повернуться, – еще одно, и дальше, и дальше; мерный ритм, искусственный свет, выгородки декораций, сквозь которые проходишь – покуда достанет взгляда, насколько хватит сил. Это прямо-таки Фассбиндеровский “Кэрель из Бреста”; замкнутый, ритмически повторяющийся сюжет Жене, помноженный на павильонную замкнутость, настойчивый пространственный повтор Фассбиндера.

Вообще, есть что-то столь же ритмическое, повторяющееся, столь же неотвратимо рифмующееся в самом пространстве нашего опыта (ибо эмпирия не может быть принципиально разной – это всегда “вариации на тему”, будь то темы и задачки социальности, примеры из области психологии, культуры или же “очерки нравов”). А это тут же, неминуемо, предполагает и клаустрофобную зажатость – независимо от того, как долго тянется и насколько широко развернуто само пространство игры. Так повторяются и успевают прискучить всякие упражнения, любые манипуляции (не исключая и механических игр эротики: поклон всем серийным групповухам де Сада, которые маркизу всегда приходилось разнообразить не столько умением, сколько числом).

Но если машинерия эротики в принципе останавливается только любовью, то здесь живописный повтор архитектурных планов и жанровых картинок пресекается другими средствами и несколько иной реальностью. И там, где в головокружительной геометрии Дельфтских соборов всего-то живого разве что кошка или пара фигурок, выглядывающих из-за кафедры, стоящих у колонн, Вермеер не боится сразу же сдвинуть взгляд к центру, поместив внутри фигуру вполне человечью. Как бы сразу (понимал-таки, черт возьми!) – соскальзывает в то самое, узкое горлышко воронки, в сердцевину водоворота. “The eye of the storm” – то яблочко, “глазок” бури, где ветер замирает и не смеет больше дуть.

Только перейдя в этот последний зал, начинаешь реально видеть эту разницу. Тут невольно задумываешься о том, как нам долго нравится перебирать осколки, как приманчиво обычно разбитое зеркальце – так интересна бывает стороннему наблюдателю женщина переменчивая, искусная. Как хорош острый блеск, быстрая реактивность, сколько разных историй знает сказительница-Шехерезада! И вот вместо всего этого Вермеер дает нам покой следующего шага: мы присутствуем при том, что наступает после. После влюбленности, после истории, после постели… Покой – такой, что глаз не поднять – веки слишком тяжелы. Свет духовности у Вермеера до странности тяжек, тут трудно, почти невозможно приподнять руку – ладонь виснет и уходит вниз. Там, внизу, и подобрана эта лютня, и эта книга, и это письмо… Женщина, девушка, стоит в луче света, уже не меняющемся, уже не дрожащем, – стоит в чем-то постоянном. Она покойно взвешивает свои жемчужинки и золотые крупинки маленькими весами, тихо склоняется к столу с кувшином воды, бесконечно терпеливо позирует живописцу. И когда зрителю (или, очень может быть, самому художнику) случается через узкую дверь войти в эту комнату, в этот свет – он остается там неколебимо, на веки вечные.

И самая странная, самая “актерская”, театральная из всех поздних работ – “Аллегория веры”, которая, по слухам, была специально заказана Вермееру иезуитами. У края картины, у самой рамы – тяжелая занавеска – гобелен со страстями Христовыми; занавеска отдернута, присобрана, и мы можем заглянуть внутрь. Женщина в синем платье поверх нижней рубашки (платье это мы уже видели, и видели у Вермеера эту женщину, видели дважды – она раз уже сидела, а потом стояла за своим клавесином, даже не играя, а вслушиваясь в одну долгую ноту; все три картины, кстати, датированы одним – 1672-м – годом). Та же круглая, тихая женщина схватилась за сердце, под ногами у нее глобус, земной шар, а вверху, над головой, как огромная прозрачная елочная игрушка, подвешенная на синей ленте, – иная сфера, стеклянный шар, на который и устремлен немигающий, неотступный взор…

Из Национальной галереи заворачиваем за угол – и вот они, викторианцы со своими фотографиями, точнее – серебряными дагерротипами. Тут сюжетом идет странная – одновременно смешная и тревожная – тема наложения лиц, изображений друг на друга. Первые игры со светом в фотографии, первые попытки исследовать возможности новой техники. Но посмотрим и мы: что видно нам самим внутри такого размазанного ореола, что остается в сердцевине и насколько вообще нейтрален составной, “композитный” портрет.

Через двести лет после Вермеера просвещенные викторианцы проходили свой путь от интереса к социальным штудиям, от сильной натуралистической, эмпирической закваски всевозможных описаний и классификаций – к попыткам вычленить некое центральное ядро, центральный стержень, на который нанизано все. Просеяв через ситечко такую груду материала, они надеялись так или иначе получить на дне, в качестве сухой выжимки, одну, общую идею. Общую идею характера, преступления, болезни, этнического типа… Заметим вскользь – это ведь вполне просматривается и сегодня, – как забавна бывает временами эта мистика натурализма, как склонны все эти естествоиспытатели, эмпирики и рационалисты, только недавно догадавшиеся, что Бога нет, а есть только “натура”, – как склонны они верить в чудодейственные исцеления, в таинственные природные силы, в ясновидение и столоверчение! И душ Шарко, и холодные обливания для скользких, истеричных женщин, судорожно сжимавшихся в змеиное кольцо, бившихся в припадках и бледневших от прикосновения, – все это так близко к опытам самого Шарко с гипнозом и внушением, магнитными полями и Бог знает с чем еще…

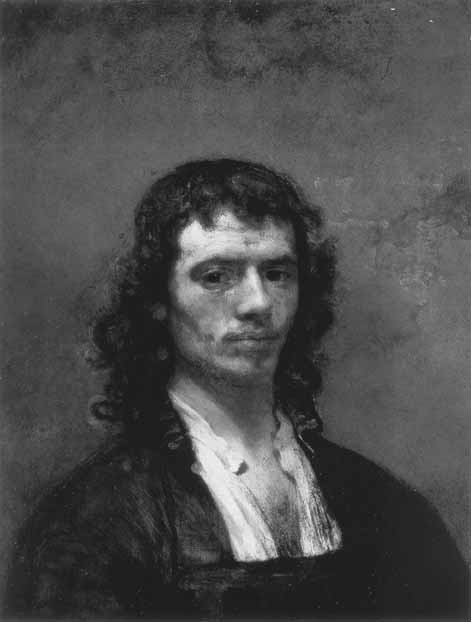

Почти такой же мистический характер приобретают и изображения, проступающие на серебряных пластинках. Процесс проявления идет медленно, и есть возможность наложить друг на друга несколько лиц, несколько портретов, чтобы за изменчивостью подробностей увидеть, наконец, искомый центр. Почему-то особенно увлечены этой техникой были французы, работавшие в Англии и Шотландии. Скажем, врач и фотограф Дюшенн занимался тем, что подносил к голове своих пациентов электроды, пытаясь зафиксировать на фотопластинке разные выражения лица, которые соответствовали бы неким основным чувствам. Осталась череда портретов, которая отражает всю эту переливчатую эмоциональную рябь, но остались и “композитные” портреты, где нейтральная позиция – это не просто лицо бесстрастное, но скорее усталое, кроткое человеческое лицо, лицо, ставшее таким после всех эмоций и потрясений. Франсис Гальтон проделывал примерно то же самое, выводя некие средние параметры этнических или преступных типов, а Артюр Бютю искал идеальное выражение фамильного сходства, накладывая друг на друга портреты членов одной семьи на протяжении нескольких поколений.

Так или иначе, идея остается той же: камешек брошен в воду, от него расходятся концентрические круги… Нам же, наблюдателям, пребывающим внутри эмпирического, опытного мира, видны некие ритмически организованные повторы, видны совпадения, видно утомительное мельтешение подробностей. И вот тут-то – если мы достаточно внимательны, – опираясь на сами эти складки и рифмы, мы получаем, наконец, возможность выйти к центру – задним числом рассчитать, куда же он упал, этот камень. Знаменитый “белый камень” Маргерит Дюрас из ее сайгонского детства, о котором она вспоминала всю жизнь, буддийский белый камень посреди набегающих волн – нечто неколебимое, неизменное – и одновременно никак не окрашенное. Не что-то нейтральное, не что-то безразличное, но сама тяжелая пустота белого света, блеск и серебряное свечение волчка, который был закручен так ловко, что нам уже не разобрать, в какой цвет он был изначально разрисован.

И передвинувшись вперед еще на сто с лишним лет, пошарив в окрестностях все той же идеи, попадаем в нашем Лондоне еще на одну выставку, точнее – смотрим архитектурно-скульптурную инсталляцию в просторных холлах и коридорах “Тэйт-модерн”. Это Хуан Муньос, известный испанский скульптор и теоретик искусства, который пробовал в пространстве добиться примерно того же, чем Де Кирико занимался в живописи. Муньос сам говорил о некой кристаллизации момента видения, когда взгляд зрителя тяжелеет и замирает, сосредоточившись на простой форме и простом образе. Вот только в отличие от своих предшественников (скажем, от Джакометти), для которых одушевлен только зритель, только тот, кто смотрит, Муньос позволяет самому источнику взгляда смещаться от зрителя к объекту. Глядение становится здесь своего рода теннисным мячиком: то глядим мы, а то вдруг оказывается, что на нас смотрят массивные скульптуры, прячущиеся в дальних углах и складках пространства. Бронзовые или посеребренные человеческие фигуры, размещенные так, что сразу и не заметишь, – в пролете лестницы, на балконе где-то вверху, над головой, за перегородкой, за ширмой.

Муньос сам довольно много писал о собственных скульптурных композициях, ссылаясь при этом на опыт перуанских индейцев: раз в году в углу центральных площадей небольших городков, рядом с церковью, из палок и бревен строится так называемая “posa” – временная конструкция, где за ложным фасадом, за ложным входом – пустота. Жилище, обиталище Бога на Новый год. Есть каркас и крыша, но стены, по существу, отсутствуют – отсутствует и внутреннее пространство, есть только вход, который одновременно становится и выходом. Так в Дельфтских соборных интерьерах внутренний ритм колонн и пустот, промежутков между ними, невольно втягивает взгляд зрителя внутрь, отсылая его дальше к центру (к алтарю?) – к тому, что отсутствует на самой картине.

Ну а сам Муньос на втором этаже, в огромном зале, выложил пол совершенно уж дельфтскими черно-белыми квадратами, черно-белыми плитами. Правда, зрителей внутрь зала не пускают – смотреть приходится из-за барьера. Все дело в том, что пройти по такому полу не удастся: черные квадраты этой шахматной доски вырезаны, вынуты из общей плоскости – это настоящие дыры, провалы, уходящие в никуда. Вначале этого попросту не видишь, но Муньос поместил на заднем плане несколько стеклянных кубов, которые все время движутся, попеременно уходя в эти черные шахты и поднимаясь из них, как лифты, соединяющие наш мир с иным пространством. До сих пор у меня перед глазами стоит этот громадный зал, чьи стены уходят далеко вверх, как своды готического собора, – зал, где медленно движутся по своим вертикальным линиям светящиеся кубы пустых лифтов, пробивающих пол, уходящих вниз, в подземное царство. Транспорт, ладья Харона, приспособленная к новейшим технологиям. И сам Муньос, уже, вероятно, уплативший свой обол за переправу, – он умер в августе, не дожив и до 50 лет, не дожив до торжественного открытия своей лондонской выставки…