Опубликовано в журнале Вестник Европы, номер 4, 2002

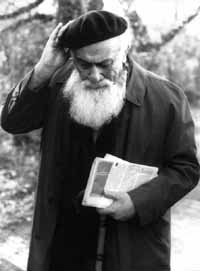

9 апреля исполняется 90 лет со дня рождения Льва Копелева. О своем времени и о себе он сам рассказал в автобиографической трилогии (“И сотворил себе кумира”, “Хранить вечно”, “Утоли моя печали”). Участник Великой Отечественной войны, награжденный боевыми орденами и медалями, Лев Копелев встретил День Победы в камере Бутырской тюрьмы, получив десятилетний срок за гуманизм и жалость к противнику. С 1980 года, лишенный вместе с женой советского гражданства, Лев Копелев жил и работал в Кёльне. Он прожил там 17 лет, главным его делом был “Вуппертальский проект” – исследование взаимного узнавания русских и немцев от средневековья до ХХ века, изучение истории и природы духовного “избирательного родства” русской и немецкой культур, проблем создания образа чужого и образа врага. Он известен в Германии как человек, который своей жизнью и своими книгами воплощал поведение человечное, антифашистское и демократическое. Никто, пожалуй, не сделал так много для того, чтобы пробудить у немцев понимание и почтительное уважение к русской культуре. Тот фундамент, который он заложил для построения русско-немецкого моста в гуманитарной, научной и политической сферах, прочно стоит по сей день. Продолжать его дело – укреплять и расширять этот фундамент – считают своим долгом друзья и коллеги Льва Копелева. Активно работает в Кёльне Форум имени Льва Копелева. Путешествует по Германии выставка, задуманная им в рамках “Вуппертальского проекта”, – “Русско-немецкие связи в эпоху Просвещения”. Этой выставкой Лев Копелев стремился напомнить нам, что знаменитое изречение Гёте, в котором он призывает современников научиться если не любви, то хотя бы терпимости по отношению к другим народам, сегодня нисколько не утратило своей актуальности. “Из нетерпимости рождаются ксенофобия, враждебное отношение к другим народам и войны. Другие народы ненавидят, потому что ничего о них не знают и знать не хотят. Незнание и нежелание знать отравляют сознание и душу, оглушают и ослепляют. Будущее начинается сегодня, оно уже началось. От всех нас зависит, чтобы история человечества не прекратилась”.

Лев Копелев родился в Киеве, а умер в Кёльне и, тем не менее, до конца жизни считал себя москвичом, именно в Москве он прожил большую часть своей жизни. Связи с родной землей он не терял никогда потому, что слишком крепкие корни связывали его с Россией, и потому, что ни на один день не прерывался диалог в письмах с родными, друзьями, знакомыми и просто читателями. Тысячи писем на разных языках, в том числе от сотни корреспондентов из России, хранятся в архиве писателя в Бремене (Институт Восточной Европы) и в Москве (РГАЛИ). Две книги, основанные на дневниках и письмах Льва Копелева и его жены Раисы Орловой, – “Мы жили в Москве (1956–1980)” и “Мы жили в Кёльне (1980–1989)” дают некоторое представление об эпистолярной части огромного архива, который еще ждет своих исследователей.

Вниманию читателей журнала предлагается отрывок (письма за 1980–1989 гг.) из книги “Мы жили в Кёльне (1980–1989)”, опубликованной в переводе на немецкий в 1996 году. На русском языке книга не издавалась. В книгу включены не только письма Льва Копелева и Раисы Орловой, но и письма, адресованные им. Эти письма составляют отдельную главу. В предисловии к этой главе Лев Копелев написал: “Пусть эта наша последняя книга будет памятником всем, кто писал нам в эти годы, пусть их живые голоса помогут читателям других поколений, других стран принять ту простую, но постоянно забываемую или отвергаемую истину: духовная жизнь России не раз жестоко подавлялась, но никогда не умирала”.

Мария Орлова

“Мы жили в Кёльне”*

…Мы часто писали вдвоем; иногда получался нераздельно единый текст – “монолог двоих”, либо раздельный: авторы чередовались, дополняя друг друга, или даже спорили, отстаивая разные суждения. Так построена книга наших общих и раздельных воспоминаний “Мы жили в Москве, 1956– 1980”, так было задумано и это продолжение. Мы успели договориться о структуре, о хронологически последовательном чередовании отрывков из писем и дневников.

31 мая 1989 года Рая умерла; долго я не мог вернуться к нашей общей работе, уже продуманной вместе, уже существующей в сотнях исписанных нами страниц. Мучительно трудно было прикасаться к ним, и вовсе непосильным казалось опять погрузиться в них, возвращаться в прошедшую жизнь. К тому же старые и новые работы требовали все больше сил и времени. События в России и в Германии, – глядя, как разрушают Берлинскую стену, я думал, как счастлива была бы Рая, – события в огромном мире вокруг и в малых мирах повседневных забот, радостей и печалей не позволяли вернуться к воспоминаниям…

Но чем внятнее я ощущал приближение своего конца, тем настойчивее становилось сознание необходимости продолжить и хотя бы вчерне закончить работу над этой книгой. Это не мемуары, не последовательные воспоминания и не исторический трактат; наше прошлое предстает здесь не в свете нового опыта и новых знаний и суждений, которые нередко противоположны прежним. В отдельных случаях они будут высказаны в комментариях; но в целом – эта книга – безыскусственное свидетельство, “документальное сырье” для историков. Ее составляют отрывки из наших писем, адресованных друзьям и дочерям, и отрывки из наших дневников.

Письма, направляемые в Россию, мы копировали, не доверяя почте. Так они сохранились. Необходимо учитывать, что многие из них писались, предполагая возможность перехватов, цензуры, предполагая недобрых казенных “со-читателей” и не желая подвергать опасности адресатов… Поэтому наши эпистолярные сочинения несколько ограничены “внутренней авторской цензурой”. Мы всегда надеялись, что опыт нашей жизни, наши мечты, наши разочарования хоть чем-то помогут читателям в России и в Германии.

Кёльн, июнь 1995

Лев, 27 октября 1980 г. (Андрею Сахарову). Итак, мы, кажется, поедем – не хочу даже писать “уедем” – паспорта и визы уже на руках, сегодня меняем рубли на марки, завтра надеемся получить в Ленинской библиотеке разрешение на вывоз двух дюжин книг, главным образом немецких. Поедем прямо к Генриху Бёллю. Он ждет уже с лета и нервничает, что при его состоянии уже вовсе не нужно бы. Надеюсь в конце месяца попасть на празднование 500-летия Фауста; начал было писать по привычке кавычки, а речь-то идет о реальном докторе Фаусте – алхимике, чернокнижнике, гипнотизере и т.д., который действительно родился в 1480 году в городке Книттлинген в Швабии. Возможно, я буду там делать сообщение о Фаустовской теме в России от Пушкина, Тургенева через Брюсова, Луначарского, Горького (“Клим Самгин” полон именно фаустовских реминисценций) до Булгакова, Пастернака… Ну вот, пишу прощальное письмо и залез в филологию или черт знает во что. <…> И как мучительно трудно расставаться вот так. Мы прочно надеемся вернуться и взяли обратные билеты, действительные в течение года. В будущем году в это время хотим быть опять в Москве “рассудку вопреки, наперекор стихиям”… Булат Окуджава недавно сочинил такое четверостишие:

Друзья, не надейтесь на чудо,

Не верьте в заморский Сезам;

Нам плакать и плакать, покуда

Москва не поверит слезам.

Прав был краснобай Дантон, что “родину нельзя унести на подошвах сапог”. Но можно унести в сердце, в памяти, в мечтах. Вчера мы ездили прощаться с нашей Жуковкой, бродили по откосу, и в кислой пасмури, в опавшей листве, в голых деревьях он был прекрасен, как всегда, как в те дни, когда мы гуляли там с детьми и с вами. Так вот Родина, которую мы увезем с собой и будем носить в себе до конца, это и наша Жуковка, и наше суматошное жилье, и наши дети и внуки, и наши могилы на многих не только московских кладбищах, и наши друзья, и ты и Люся среди самых дорогих, самых близких… Ну вот, дальше писать уже просто не могу.

12 ноября 1980 года мы вылетели из Москвы во Франкфурт.

Рая. 13 ноября 1980 г. Мы ехали в Кёльн в двух автомашинах, дорога очень красивая, но все-таки около двух часов. Бёлли предлагают нам жить здесь все время, но, конечно, это неудобно. Мы уже страшно нарушаем их ритм жизни, а Генрих еще очень болен. Они уедут на юг (еще не знают, куда) недели через две, пока что мы вместе поедем к ним на дачу, что необходимо, ибо мы умудрились организовать и здесь небольшую “копелевку”… Лев уже разговаривал по телефону с Баром (“Ваше пребывание здесь – личный мне подарок…”), Брандт в Мадриде, с ним тоже будет свидание, когда он вернется.

После ужина пошли вчетвером с Генрихом (он на костылях, но ходить ему необходимо) погулять, вышли к Рейну. Все это пока для меня почти нереально. Только перед сном, оставшись одна, я вернулась к себе, к вам, родные, и еще и еще раз поняла, что никуда я душевно не уезжала и не уеду. Хотя, действительно, сделаю все, чтобы попытаться понять этот странный мир. Сегодня утром был Клаус1, он привезет первые вести, а сейчас сидит Фриц2 и скоро приедет Марион3…

Лев, 14 ноября 1980 г. Третий день в Кёльне. Невероятное становится бытом. В последнюю ночь в Москве писал письма. Рая заканчивала написанное за последние месяцы… Новое здание аэропорта огромное, сумрачное, фабрично-заводское. Уход в таможню – уход окончательный. Долгий, нудный досмотр. Холодные, бестемпературно деловитые молодые “шмональщики”. Прощупали швы и борты ботинок. После таможни еще проверка, последняя, на первой отняли коробочку с землей и Пушкина “Болдинскую осень” издания 1974 года…

Франкфурт… У выхода из кишки – свора журналистов с блицами. Сказал все, что приготовил: “Мы благодарим всех, кто содействовал нашему путешествию в Германию, мы приехали по личным приглашениям, чтобы смотреть, а не показываться, чтобы учиться, а не поучать, чтобы читать, а не писать. Никаких интервью, все вопросы, пожалуйста, через год в Москве”.

Лев. 19 ноября 1980 г. Лянгенбройх. Мы блаженствуем, сегодня, например, собирали яблоки с двух еще не оборванных яблонь. Здесь еще тепло, можно гулять по-весеннему. Но все время вспоминаем всех вас – наших детей, тебя и твоих, всех друзей и Москву. Не покидает острое чувство горечи, боли и стыда. Насколько они здесь богаче, чище, свободнее живут. А ведь у нас природа богаче, люди, право же, не хуже, только вот “система”… И право же, не она одна, проклятая. А те самые геополитические традиции (но не национальные!), о которых я писал. Ведь и сто лет тому назад здесь жили и богаче, и чище, и свободнее, и гитлеровцы за 12 лет едва ли смогли это разрушить, так как люди были уже приучены, привыкли по-иному. И церкви местные всегда были назависимы от всех государств, и крепостное право в самые страшные поры было помягче (людьми не торговали, не перегоняли из Смоленской губернии в заволжские имения и т.д.) и кончилось на полвека, а то и на век раньше…

Думаю, что никогда уже не отвыкну сравнивать и болеть за свое, именно болеть душой за свое… Пока нам здесь очень хорошо, хотя все непривычно и не ослабевает тоска по своим. Ностальгия – чужое, измызганное слово. Мы просто очень часто, почти непрерывно думаем обо всех вас и о нашей несчастной стране. О Москве и Ленинграде и Тбилиси, и здесь остро чувствуем, как это всё – и все – нам безмерно дорого, срослось и с мыслями, и с душой…

Рая. 24 ноября 1980 г. Замок Кротторф <…> Вот мы и попали в страну сказок, заблудились в этих роскошных залах, увешанных и портретами предков, и прекрасными картинами. Представьте на минуту себя в Эрмитаже, но живущими, а не смотрящими живопись…

В подвале замка – огромная дивная библиотека <…>, там я впервые в жизни увидела полную энциклопедию Дидро <…> и мемуары Наполеона, масса книг на всех языках, в том числе и очень старые. Сидеть бы там у камина, где уже приготовлены дрова, думать, быть может, и писать… <…> На замке – флаг этого рода, их герб – три розы и какие-то скобы вроде якорей. Содержать такой замок очень дорого. <…> Герман сказал, что сразу же, как только здесь поселился, понял, что надо либо стать придатком к этому замку, частью мебели, либо жить так, как будто его и нет. Обыкновенная квартира. И он твердо избрал последнее. Сейчас Лев опять звонит по разным городам и странам.

Рая. 25 ноября 1980 г. Главные слова, которые торчат у меня в голове, – это “посредник между культурами” (так назвала Льва графиня еще 12 лет тому назад) и “мосты”. …Если от этого отказаться, от самой мысли, что через пропасти можно перекинуть мосты, – то становится совсем невыносимо. И это относится вовсе не только лично к нам, к нашей ситуации, а даже и к положению в мире…

Лев. 28 ноября 1980 г. Замок превзошел все ожидания… Герман водил нас в свой лесопарк; там живут олени, муфлоны, между сосен, буков и дубов еще густая, но уже желтоватая листва. Днем, 25-го, приходила директорша галереи в Бонне. Она исследует картины замка. С ней говорили о возможности выставки Бориса Биргера. Оказывается, треть площади ФРГ занимают леса и треть лесов в частном владении. Герман говорит, что он владеет замком, а не замок им… Сейчас производит опись картин, ковров, мебели. Он обнаружил неизвестные письма Маркса к графине Хатцфельд, написанные после смерти Лассаля.

25-го приезжала Марион, прилетела из Мюнхена. Уже 27-го она должна быть в Гамбурге, а потом через день – в Париже. Вот это way of life 72-летней дамы. 26-го утром она нас возила в Аделебсен. Это замок неподалеку от Гёттингена. Башня XIII века и ренессансная пристройка. А внутри супермодерн, белые пластиковые стены, абстрактные полотна. И тут же рядом портреты XVIII века, мебель рококо и модерн. В комнатах больничная белизна…

26-го заезжали в Гёттинген. Профессор Альбрехт Шёне, автор многих работ о Гёте. <…> Великолепная библиотека Гёттингенского университета, держу в руках книги и карточки каталогов с собственноручными пометками Гриммов. Три библиотекарши-энтузиастки очень похожи на наших.

Рая. 28 ноября 1980 г. Сегодня впервые осталась одна. Лев уехал к своим товарищам по шарашке4 в Дуйсбург (куда нас тоже зовут жить…). Один из них, Макс, описан в книге “Утоли”. Он был у немцев вроде старосты.

Рая. 6 декабря 1980 г. Развертывается калейдоскоп другого существования, где нас с тобой, Миша, наших близких друзей, нашей истории ПРОСТО НЕ СУЩЕСТВУЕТ…

Рая. 7 декабря 1980 г. Есть несколько приглашений из разных университетов, заключены два договора с издательством, – прежде всего на книгу о Гаазе, а также на “Державу и народ”. <…> То есть у нас сейчас есть деньги, и мы решили снять квартиру.

Лев. 7 декабря 1980 г. В последние два дня в Гамбурге шел сильный густой снег, вечером 5-го даже вьюжило. И стал этот чужеземный город неожиданно по-родственному похож на наши – правда, больше на Питер, чем на Москву. <…>

Шофер такси в Гамбурге – едем долго, успеваем поговорить… Югослав из Загреба, в Гамбурге живет уже четырнадцать лет. ”Конечно хорват… Да, католик. Но вражду с сербами придумывают политики-эмигранты”. <…> Расспрашивает о том, как работают шоферы такси в Москве. “Хорошо, что имеют свободные дни, хорошо, что квартиры дешевле, но сколько он должен работать, чтобы купить собственную машину?.. Да, социализм это хорошо только по идее”. А наши молодые хозяйки здесь – невестка Бёлля, Тереза, её сестры Зухениа и Марианна и подруга (негритянка) Марта – все за социализм. “Это у вас в России социализм не настоящий. А кубинцам трудно, потому что их бойкотируют, изолируют. Но Фидель хочет настоящего социализма”.

…Здесь мне все очень любопытно. И чем больше приглядываюсь, прислушиваюсь, принюхиваюсь к этой жизни, тем острее, тем горше жалею нас всех и тех, кто “в системе”, и тех, кто вроде или по-настоящему – вне. Уверен, и у нас там есть силы, чтобы работать и жить не хуже или хотя бы не настолько хуже. И тем больше злюсь на тупость или дешевое жульничество господ “почвенников”. Нет, не подражать надо, не обезьянничать, не копировать… Это всегда муть. Ведь и японцы никому не подражали, хотя у всех учились. Надо бы по-своему, совсем по-своему, но зная, понимая их преимущества, их силы, используя их опыт… Надо. Надо. Чтобы это “надо” стало сколько-нибудь возможным, потребовалось бы сначала избавиться от нашего азиатского социализма и от всего наследия азиатчины… Начать бы опять с того места, до которого дошли было Рябушинский и Щукин, Манташев и Столыпин с Кривошеиным. Они ведь не “западниками” были. Но могли бы состязаться с любыми нынешними “менеджерами”, не швыряя миллиарды на авианосцы, космические рекорды и всевозможные юбилейные и неюбилейные ликования…

Рая. 12 декабря 1980 г. Прошел месяц. Тянулся этот месяц очень долго. Мы только что вернулись с первой Левиной лекции (Фауст в России). Не помню, чтобы он так когда-либо волновался, и понимаю его. Но прошло все прекрасно. Большая, полная, переполненная аудитория. Стоят по стенам – мест не хватает. Слава Богу, накануне мы узнали, что здесь студенты выражают свое одобрение тем, что стучат по пюпитрам. Не знали бы, могли бы подумать, что это вроде свиста! Но стучали и в начале, и особенно в конце.

Лев. 22 декабря 1980 г. Мы встретили во Франкфуртском аэропорту дочку Майю с мужем Павлом и детьми, Димой и Ларой. Прощались с ними в Москве в феврале 1974 года и, казалось, навсегда. Павел взял напрокат машину сразу же в аэропорту, это оказался роскошный “мерседес”, и мы поехали в Кротторф… Советско-американские дети в графском замке. Раньше всех освоилась Лара, одна завтракала в огромной пустой столовой, играла на рояле в Ritterzimmer. Вечером мы отправились в Бонн на квартиру Ангелики Денхофф. Она сама с детьми сейчас в Африке. Квартира двухэтажная с двумя телефонами, адрес “У Римского лагеря”! Герман спешил по каким-то срочным делам, но успел набить нам холодильник всяческой снедью, включая несколько бутылок вина и водки.

Лев. 26 декабря 1980 г. На Рождество у Майеров5. Поразительно, как договариваются дети, не имея общего языка. Поют, Лара по-английски, они по-немецки и по-швейцарски, мелодии тождественны Stille Nacht, Heilige Nacht, и разыгрывают собственно Рождество. Лара претендует на роль Святой девы, а Симон – младенец.

Лев. 28 декабря 1980 г. Вчера ездили в Бад-Мюнстерайфель – город Гааза. Несколько часов шел снег и пролежал несколько часов. Городок – материализованная сказка братьев Гримм. Центр города окружен стеной с башнями и воротами, над ними древние гербы. Церковь XII века, Ратуша поновее – XIV века; там нас принимал “штадтдиректор” (директор города). <…> Бродили мы по улочкам с чудесными домами – фахверк; верхние этажи выступают над нижними, крутые крыши, на иных по балкам и фронтонам душеспасительные надписи на местном диалекте: “Кто не слышит жалоб и просьб бедняков и не жалеет их, того самого и Господь не услышит на страшном суде”. <…> А в библиотеке гимназии, основанной иезуитами в XVI веке (в ней учился сын аптекаря Фридрих Иозеф Гааз), атласы и географические трактаты тех времен с дивными гравюрами. Киев там еще город “великого герцогства Литовского”, есть книга с собственноручными записями Меланхтона (сотрудник Лютера). Патриот-бургомистр и приехавший, чтобы участвовать во встрече с нами депутат Бундестага (председатель комиссии по иностранным делам) ХДСовец Алоис Мертес, говорят снова и снова: “Здесь нацисты никогда не получали больше 30% голосов, а то и меньше 20% еще и в марте 1933 года”. Здесь был некогда один из основных очагов контрреформации и сопротивления пруссачеству. <…> Водил нас помощник бургомистра (тип аббата из старых шванков), знающий наизусть всю летописную историю города. Когда, кем построено, как создавались и разветвлялись семьи – в городе живут и посейчас люди, чья родословная (вовсе не дворянская, а бюргерская, ремесленная) ведется уже столетиями. Занятно ощущение реальности истории. Древнейшие предания и мифы словно бы непосредственно действительны. Расстояния до прадедов кажутся такими же короткими, как расстояния до Кёльна, Бонна или Кобленца.

Лев. 8 января 1981 г. Сегодня переехали в новое “свое” жилье – Ойген-Ланген-Штрассе, 29. В этом доме раньше жил фон Бисмарк, бывший интендант ВДР, теперь он – руководитель международного Гёте-Института и живет в Мюнхене. Перевозила нас Тереза, ее приятельница и Виктор Бёлль. Он светлоглазый, русобородый, с виду – русский парень. Вчера отвезли Казаку материалы о Косте6; он толковый редактор, и мы сразу же договорились, что он будет титульным редактором. Кажется, еще в этом году удастся издать книгу. Пишу рецензию на великолепный перевод Онегина, сделанный Кайлем (тот самый Кайль, о котором нам говорил Пастернак в марте 1960 года).

Рая. 23 января 1981 г. Наутро 22-го Лев позвонил на квартиру Бёлля, и Виктор (племянник) сказал встревоженно, что для нас есть письмо из советского посольства. …Мы сидели втроем, мы со Львом УЖЕ ЗНАЛИ, но не решались признаться. Придумывали разные байки, вплоть до того, что это приглашение Леве на прием в честь дня Советской Армии… Я поминутно смотрела в окно, наконец приехал Виктор и привез письмо (на бланке посольства):

20 января 1981 г. Бонн.

Гражданину Копелеву Льву Залмановичу

Гр-н Копелев Л.З., мне поручено сообщить Вам о том, что Указом Президиума Верховного Совета СССР от 12 января 1981 года за действия, порочащие высокое звание гражданина СССР, на основании статьи 18 Закона “О гражданстве СССР” Вы лишены гражданства СССР.

Ваш советский паспорт, являющийся с указанной даты недействительным, прошу вернуть лично либо переслать по почте в Консульский отдел Посольства СССР по адресу: 5300 Бонн 2, Вальдштрассе, 42.

Консул посольства СССР в ФРГ В.Сорокин

Мне – точно такой же текст.

Голова упала на стол, я заплакала сразу и почти не переставала, квартира наполнялась людьми. Что-то готовили, и я тоже, ели, пили.

Надо было сразу приготовить и заявления для прессы. Телефон тоже как начал звонить, так и не кончил до позднего вечера.

Узнала, что должны приехать с телевидения, мне надо было срочно прийти хоть на несколько минут в себя… Умылась, напудрилась… Все равно, когда вечером смотрела телевизор, видны были мешки от слез и страшные глаза… Лева очень сурово говорил: “Не смей плакать!” У самого подступали слезы, но он сдерживался.

Да, вечером мы еще смотрели телевизор, передавали сообщение о лишении гражданства в 7 часов, в 8, а в 10.30 – длинную программу. Мы смотрели только часть: кусочек фильма с проводами в нашей квартире (пение “Бригантины” я уже слушать не могла). …Передача еще продолжалась больше часа, опять показали интервью с Бёллем и куски из проводов и как мы со Львом гуляем по Жуковке… Конечно, я еще не осознаю случившегося, только не оставляет боль.

Вчера звонил Володя Войнович: “Мы должны жить, тогда все будет хорошо!” Не знаю…

Встреча с Западом кончилась. Началась – или не начнется жизнь там.

Лев. 24 января 1981 г. Дорогие все! Скоро напишу подробно. Сейчас мы стараемся так настроить себя, чтобы оставаться всегда такими, как были до сих пор. Эмигрантами мы не будем, трагические маски бедных изгнанников примерять не станем. Наша страна – это наша страна, больше наша, чем тех, кто сочинял и подписывал этот поганый Указ. И ничего не изменится даже от того, если мы будем похоронены на чужбине. Вот так. Всем родным и любимым доброго здоровья. Ваш старый, беззубый, но упрямый Лев.

Лев. Март 1981 г. Три дня в Цюрихе, полдня в Бёрне, три дня в Женеве и по несколько часов в Лозанне и Монтрё (у В.Е.Набоковой). И за это же время съездили во Францию – в Савою (к Жоржу Нива). Во всех швейцарских городах и селениях – от Лозанны до Женевы, вдоль дивной дороги по берегу озера непрерывно поселки, городки (Веве), имения, фермы – нашего брата поражает внятное ощущение и сознание: здесь не было ни войн, ни революций с незапамятных времен, здесь не рвались бомбы и снаряды, не расстреливали, не вешали, не жгли домов… Эти чистенькие, нарядные дома, разноцветные вывески, витрины, переполненные снедью, барахлом, драгоценностями, безделушками, неисчислимыми пестрыми обложками… В иные мгновения и почему-то именно в Цюрихе и в Женеве я, казалось, понимал – отнюдь не одобрял, но понимал тех молодых ребят, которые, наглядевшись на неказистый быт иностранных рабочих, на фильмы и снимки, изображающие страшную нищету, распухших от голода или ссохшихся в скелеты сомалийцев, камбоджийцев, никарагуанцев, – швыряют кирпичи в эти витрины, пишут яростные лозунги на стенах, проклинают свое сытое благополучие. (Тексты лозунгов в Цюрихе: “Мы те, от кого предостерегали наши родители”, “Анархия – это здорово”, “Бакунин жив!” и т.п.)

Рая. 19 апреля 1981 г. Хочу написать о том ощущении единой Европы, которое все обогащается и обогащается. И поездками людей, и личными связями, и постоянным культурным “перетеканием”. Это, правда, единое общежитие. И для лучших людей оно не ограничивается Европой, а включает и третий мир: Латинскую Америку и Африку. Да, нам приходится сталкиваться и с очень отрицательным отношением к иностранным рабочим – мест меньше, чем претендентов. Но и с другим, с той самой филантропией, которую меня долго учили презирать, смотреть свысока, и она у меня ассоциировалась с дамами-патронессами. А здесь я увидела многих людей, посвятивших свою жизнь помощи другим. Да, это тут несоизмеримо легче, чем у нас. Не грозит лишением работы. Но как всегда, грозит многими неудобствами. Без этого жить легче. А люди выбирают, как труднее.

Лев. 30 апреля 1981 г. Гёттинген. В дневнике большой перерыв. Надо восстановить это средство противостояния хаосу; одними копиями писем не отделаешься. За пятьдесят дней были Швейцария и Париж: встречи, встречи, письма.

В Париже были в мой день рождения. Встречали Игорь Кривошеин и Ефим Эткинд. Ночевали в пустой квартире Фиминых приятелей – австрийцев, недалеко от Дома Инвалидов. Первый день вдвоем прошли пешком до Лувра через мост Александра III. Паломниками к Венере Милосской, к Нике Самофракийской, к Монне Лизе… Тщетно пытаемся найти слова, чтобы определить чувства, мысли: узнаем, угадываем давно знакомое по книгам, рисункам, фильмам… Иногда поражает: оказывается, точь-в-точь такая она, пречистая “дева Милосская”, как описывали Гейне, Успенский. Но чаще невыразимая никакими словами. Ощущение – красота, сущая веками, и вот такая обозримая, обычная… Как запечатлеть это в памяти, на изнанке век, как написать об этом родным, друзьям, в дневнике?

…радость узнавания – галерея импрессионистов; москвича здесь не удивить. Спасибо Щукину и Морозову, но радует снова и снова. Букинисты на берегах Сены такие, как их описал Анатоль Франс. Снова и снова вспоминаются карамазовские слова о “священных могилах Европы”.

Рая. 27 мая 1981 г. Мы все чаще сталкиваемся здесь с тем, что Лев назвал “культурной революцией”… которая здесь произошла безо всякого Мао в 1968 году, а сейчас все сильнее ее последствия. В той самой “новой безграмотности”, о которой очень хорошо говорил Бундесканцлер Хельмут Шмидт в своей речи на “Дне книг”. И школьники и студенты занимаются “проблемами”, “дискуссиями”, но мало что знают. Я спросила у нашей преподавательницы немецкого, почему в учебнике и среди текстов (вполне идиотских), которые мы учим наизусть, нет ни одного литературного, ни одного стихотворения.

– А у вас в стране учат стихи?

– ??!

– А у нас давно школьники не учат…

Лев. 21 июня 1981 г. В этой стране я впервые после нескольких лет подавленного, подавляемого внутреннего напряжения чувствую и сознаю себя в безопасности, не думаю о том, что завтра или послезавтра могут прийти с обыском, забрать все то, что писал, пишу, что нельзя все записывать в дневник… <…> Однако тоска не ослабевает, часто даже обостряется почти до физической боли где-то за ребрами. Тоска по детям, внукам, друзьям, родным и не только по ним, но и по улицам, домам, по Жуковскому откосу и старым станциям метро. <…> И злее всего сознание, что вот могу пойти на вокзал, взять билет и уехать в Гамбург, в Мюнхен, а через неделю-другую, когда получим паспорта, также и в Рим, и в Париж. И теперь для этого требуется меньше усилий, чем для того, чтобы достать билет на “Таганку”. Но я не могу поехать ни в Питер, ни в Тбилиси, ни в Киев и никогда не увижу Вологду, Мурманск, Свердловск, Алма-Ату, а ведь так хотел побывать в этих городах, и еще на Урале и в Хиве…

Звонок из Западного Берлина – “мои издатели” согласны срочно издавать юбилейный сборник Андрея Дмитриевича, сами уже хлопочут о переводчиках, рукопись я послезавтра повезу в Мюнхен, там будет ускоренное производство: массовый тираж “ташенбух”.

В КОНЦЕ ИЮНЯ МЫ СТАЛИ ПОЛНОПРАВНЫМИ ГРАЖДАНАМИ ФЕДЕРАТИВНОЙ РЕСПУБЛИКИ ГЕРМАНИИ, ПОЛУЧИЛИ ПАСПОРТА И УДОСТОВЕРЕНИЯ ЛИЧНОСТИ.

В коммунистической газете и какие-то левые в других газетах возмущались тем, что нам предоставили гражданство “досрочно” и что это нарушает конституцию: требуется не меньше семи лет пребывания в стране, владение языком и т.п. На пресс-конференции министр внутренних дел земли Северный Рейн-Вестфалия Шноор возразил: “Своими книгами и научными работами он уже десять лет присутствует в Германии, где его публикуют, а в России давно публиковать перестали. И как германист он многие годы содействует распространению немецкой литературы и немецкой культуры, за что ему и присуждена премия Немецкой Академии Языка и Литературы имени Гундольфа за 1980 год”.

Кёльн стал нашим домом – нашим Zuhause, – и двери из него были открыты во все страны мира (кроме восточных). С новыми паспортами мы поехали в Голландию, потом в Австрию, Италию…

Письмо А.Д.Сахарова оказией из Горького (Нижнего Новгорода) 9.Х.1981.

Дорогие Рая и Лева! Я не писал вам целую вечность. И сейчас пишу письмо в каком-то смысле деловое. Дошли до крайнего положения. Поэтому сразу к делу. Проблема Лизы7 для меня – главная, личная проблема. Она вызвана тем, что Алеша рассчитывал, уезжая по нашему, в особенности по моему настоянию, что Лиза сможет приехать после. А она стала заложницей. Я был обязан это понимать. Сейчас же я вижу перед собой стену, которую надо пробить. КГБ не отпускает Лизу в основном не с какой-либо целью, а просто над ними не каплет. (Но может быть, и есть цель.) Тяжело и много думал над этим, сделав много разных попыток (безуспешных) кого-то расшевелить. Мы пришли к выводу, что необходима голодовка. Мы назначили ее начало на 16 ноября – а 18-го Брежнев должен приехать в Бонн. Мы предполагаем, что голодовка во время поездки привлечет больше внимания и вообще лишняя для власти. Но надо максимально усилить эффект. Я обращаюсь с этим к ученым (в частности, к Институту Макса Планка, отдел плазмы). Пишу письмо Шмидту. Надеемся, что дойдет. Но необходима подстраховка. И поэтому – просьба к тебе, Лева. Если можешь в этой ситуации помочь – помоги. Через кого угодно подтолкнуть Шмидта, чтобы он оказал давление на Брежнева, а быть может, тот вообще ничего о Лизе не слышал, а быть может, и о Сахарове забыл (вполне вероятно). Вероятно, важней всего кулуарные действия, но пресса тоже нужна (цель совсем практическая – подтолкнуть Шмидта, оказать давление на Брежнева). Мы не знаем степени сопротивления, которое окажет КГБ. Поэтому это тот случай, где слишком много усилий не бывает. Если можете – помогите.

P.S. Большой привет и пожелания всего хорошего Аннемари и Генриху. Я прочитал его статью обо мне, спасибо!

Рая. 20 октября 1981 г. Перед церковью Паульскирхе <…> – толпа. Аплодисменты. <…> Проходим в огромный зал при полном молчании, почти не смотрю по сторонам (забыла, что в вестибюле мы обнимались, целовались, хотя нас и заранее предупредили, что нельзя останавливаться)… Да, накануне нам передали строжайшее – по минутам – расписание процедуры, предупредив, что все это – тайна, так как будет сидеть (рядом со мной) глава государства. Мы и не болтали, не выдали гостайны. <…>

…Начинает председатель, читает (все читают, и Лев тоже; все было написано и сдано в печать за два месяца) всякие очень теплые слова. Потом выступает бюргермайстер города Франкфурта, через плечо у него висит некая металлическая гирлянда. Он сравнивает Льва с Вильгельмом Майстером. <…> Трибуна – это был амвон, туда ведет небольшая лестница, но с крутыми ступенями. Но Лев напрасно к ней сразу направился, до него еще графиня произносила похвальное слово. <…>

Потом было и само вручение диплома, толстого красивого альбома. Где сказано: “Льву Копелеву, ученому и человеку, который пришел к убеждению, что незыблемые нравственные нормы, те нормы, на которых и основывается мир, должны существовать независимо от идеологий, и своей жизнью – вопреки преследованиям, тюремному заключению, запретам, изгнанию – подтвердил это убеждение”.

Лев. Поезд “Сент-Луис–Лос-Анджелес”, 11 декабря 1981 г. Сейчас едем, приближаясь к горам Панза, потом будут “Сан-Рафаэль”. Здесь полное лето. Уже со вчерашнего вечера мы из Сан-Францисской весны въехали в калифорнийское лето. В Сент-Луисе нас встретил Альберт Мальц8, мы не виделись 22 года. В 1959 году он был первым иностранцем, с которым мы подружились. Тогда он был в КП; в 1949–50 гг. из-за Маккарти просидел год в тюрьме в одной камере с Говардом Фастом9. В 1959 году он сказал, что решил остаться в партии еще и благодаря нам – Рае и мне: “Пока в партии есть такие, как вы, не все потеряно”. В 1966 году он посылал гневные телеграммы против суда над Синявским и Даниэлем.

Лев. 13 декабря 1981 г. Подъехали к Санта-Моника (пригород, где жили в 40-е годы братья Манн, Брехт, Пискатор, Фейхтвангер, Шёнберг). <…> Альберт Мальц водил нас в дом Фейхтвангера. <…> Марта Фейхтвангер, 91 год, невысокая, прямая, тонкое, загорелое (!) лицо, гладкие седые волосы, сзади крепкий пучок, морщины едва заметны, живой взгляд, быстрая походка, ходит вверх и вниз по лестницам, без труда нагибается, достает тяжеленные томища инкунабул (в доме библиотека, 24 000 книг на всех языках, собирал он прежде всего “первоиздания”). <…> Она рассказывала, как Фейхтвангер телеграфировал Сталину, прося “найти исчезнувшего Александра Гранаха10”, и того действительно “нашли” в лагере, и он приехал в США. <…> Сейчас несколько отлегло от души с А.Д., хотя сам-то он все же остается в капкане. Сегодня жестокая новость из Варшавы. Купил в Альбукерке воскресную газету, <…> а там об арестах, о полицейских налетах на “Солидарность”. Если за этими погромами или вместе с ними последуют эшелоны харчей из России, ГДР, ЧССР, может быть, и удастся на время что-то задвинуть, подавить. А если гражданская война?.. Страшно думать о том, что может произойти уже завтра или через неделю.

(Из письма Вячеслава Всеволодовича Иванова) Москва, 8 марта 1985 г.

…И вот вопрос: Европа – не Европа – кажется не совсем таким, каким хотелось бы видеть разумный подход к ценному в культуре. Европейское – при всей несомненной важности духовного наследия Европы – только небольшая часть общечеловеческого, мирового. Что там говорить о буддизме, Индии, Китае, Японии: ведь и христианство – в самом своем начале, в евангелиях и том, что в них рассказывается, – никак не Европа, и все продолжения Византии – и ее взлетов, и ужасного в ней – не были европейскими. Россия не станет меньше от своего соседства с этими большими неевропейскими духовными и другими течениями, через нее прошедшими. У России неевропейская судьба, характер взаимодействия с временем (что заметил Чаадаев), самое неевропейское в России – опыты ее европеизации. Разве во Франции или в Англии возможно было бы оголтелое западничество? Оно и рождается от того, что нужно до хрипоты доказывать принадлежность к тому, что не свое или во всяком случае не совсем свое. Вид людей на улицах нисколько не убеждает в европейскости. Не о внешнем говорю, хотя здесь и внешность немаловажна: у Блока в его дневниковых записях есть на эту тему: “Европа – форма, которой всегда не хватает бездонному русскому духовному содержанию”. Про содержание сейчас не говорю – оно-то явно не европейское (хотя бы и у того же Блока – это восточная мистика), – но формы-то не просто не хватает: ее нет. Этим Достоевский и другие пленяют Европу, а меня отталкивают: отсутствие – не богатство; все, чем гордятся – нигилизм, анархизм, бунтарство (даже и у Толстого), – все равно отрицательные понятия. Эта серьезно отрицательная сторона русского духовного опыта именно глубоко сродни буддизму (хотя с ним большинство русских мыслителей и спорило). Своеобразие русской религиозно-философской мысли преимущественно связано с невозможностью для русского философа рационально мыслить. Он – Соловьев, Федоров, Циолковский (купил нераспроданный четвертый том его собрания сочинений – 2000 экземпляров за двадцать лет не разошлись: читаю взахлеб о том, как прав был “галилейский учитель” и как с ним – Циолковским – дважды за его жизнь взаимодействовали существа, живущие вне времени) – сразу совершает прыжок в иррациональное, откуда Европу поражает, но поражает, находясь за ее пределами, вне ее возможностей. Восточное, внеразумное, запредельное начало осиливает в русской духовной истории, оно наслаивается и на любую перенятую западную концепцию (кантианство Андрея Белого, например); европейское в русской культуре так переиначено, что оно почти неузнаваемо, как английские заимствования в японском языке (ik = чернила или foku = вилка).

В июне исполнился (и я его отметил) особый джойсовский юбилей: минуло восемьдесят лет, как Джойс встретил свою будущую жену – и этот день он сделал днем действия “Улисса”. По этому поводу я перечитывал “Finnegans Wake”; сейчас с этой книгой особенно носятся в тех авангардистских журналах по поэтике, которые я получаю. Она и в самом деле очень хороша, но в ней – вавилонское столпотворение, смешение языков: книга, сознательно завершающая историю литературы, при этом большое чувство юмора и желание быть Рабле; но смех не ко времени. Нашел в этой книге явную цитату из стихов Маяковского – и обрадовался. А в одном из ранних стихотворений Джойса увидел явный след его чтений древнеирландских текстов: они переведены дословно и представлены как его сны. Его счеты с Ирландией – почти сродни нам. Ирландия ведь в каком-то смысле сверх-Европа: остаток очень древнего в Европе, того, что “до всего” в ней было, тумана и мистики в ирландской душе не меньше, чем в русской (оттого помножение славянского на кельтское, как у Лермонтова, дает нечто уже совсем невероятное).

Джойс не сразу расплевался с Ирландией: возвращался в надежде напечатать “Дублинцев” (не удалось – вышли в Англии), оказалось, что дома у него ничего не выходит. Хуже всего и ему, и Йейтсу (которым я много занимался в последние годы) пришлось после ирландской независимости: у них оголтелые полностью восторжествовали. Лучшее на английском языке в нашем веке и в стихах, и в прозе написано ирландцами, которым не удалось дожить свою жизнь на родине (Ирландия – не страна для пожилого возраста, писал в своих поздних стихах Йейтс, мечтавший о Византии: он и нашел ту, другую сторону не-Европы в Византии).

Поясню все сказанное об истории ирландской изящной словесности. Если говорить об аналогиях, то с такими переломными годами, как великий перелом, пять-восемь лет после него и так далее. Особенность переломного времени в многообразии тех возможностей, из которых делается выбор. При этом обычно делается выбор в сторону худших возможностей. Даже и в краю великого (не только перелома, но и) безмолвия, иной раз отсутствие отклика, всклика поражает. Я думаю, что самое главное – вовремя отучиться от любых попыток развеселить себя оптимистическими предположениями. Для них ровно никаких причин нет. Джойс поступил гораздо умнее, уехав навсегда после ненапечатания “Дублинцев”, чем Йейтс, который после объявления независимости Эйре выбрался в парламент и произнес целый том речей, а только потом задохнулся и уехал – за неимением Византии – в Лондон.

Два месяца занятий буддийскими притчами породили эти кельтские упражнения в том же жанре. Как можете судить, тонус не блещет. И есть от чего.

Который день льют проливные дожди, не дают роздыху. По телевидению смотрим многосерийный фильм, из ряда вон поучительный. Бездарный до невероятия. Типические характеры в типических обстоятельствах. Как далеки кажутся безоблачные 60-е. Напрасно говорят о параллелизме столетий, такого тогда безусловно не было. Это именно для нас специально приготовлено…

Лев. 1985 г. Это письмо было отчасти ответом на наши вопросы и жалобы: мол, не хотят здесь признавать Россию Европой. Мудрые и смелые до дерзости обобщения-сравнения присущи многим работам Вяч.Вс.Иванова. И в этом письме он, с одной стороны, казалось бы, подтверждает “отрешение России от Европы”, но в то же время и опровергает. Так же как Ирландию, можно полагать в каком-то смысле “сверх-Европой” Испанию, с которой начался европейский колониализм. И на Балканах Европа и Азия встречаются, сочетаются и сталкиваются почти как в России. И в Китае, и в Индии, и в странах Латинской Америки немало убежденных противников “европоцентризма”.

Мол, этакий небольшой, причудливо изрезанный полуостров огромного континента, густо населенный и драчливыми, и прилежными народами, – лишь малая частичка планеты, малая и в земном пространстве, и в ноосфере… Миф об африканской царевне Европе, похищенной богом-быком, и миф о европейской культуре как некоем единстве, противостоящем всем иным культурам, – оба почти в равной мере и близки исторической действительности, и далеки от нее… Без Европы, – прежде всего духовной, – не было бы России, а без России не остается ничего от Европы. Томас Манн мечтал о союзе России и Германии против буржуазной Западной Европы – Франции и Англии. А его старший брат призывал к европеизации, т.е. демократизации и Германии, и России. Вероятно, еще наши правнуки будут спорить о том, где кончается Европа – между Вислой и Днепром, на Урале или на берегу Тихого океана.

Лев. 2 июня 1988 г. В Берлине – заседание “Ein Traum – Europa”. Несколько раз я что-то говорил там. Сидел на Podiumsdiskussion “Staat und Gesellschaft” (государство и общество). Очень злая речь швейцарского писателя Бикселя, почти щедринская ярость обличения своей страны. “Страна с алиби”, “мнимая демократия”, “вязкая рутина”, “хвастливый нейтралитет – бессердечное алиби”. Яцек Бохеньский: “Как я стал из европейца азиатом” (Путь из Кракова в Сибирь). Мне помог Фридрих Прусский, привел его письмо Д’Ламберу о том, что из восьми миллионов населения не больше тысячи могут считаться “нацией”. Пытался доказывать, как всегда: государство противоположно нации, даже если им управляет просвященная элита. Снова и снова о европейскости России.

Лев. Июль 1988 г. …А кому нужны эти записи? Зачем? Только для себя как упражнения. Чтобы снова убедиться в своей бездарности. Ведь учиться уже поздно. Was das HКnschen nicht gelernt… Все, что растрачено на статейки, листовки, тропари, и снова и снова статейки – энтропия. Вороха слов, из которых только будущий архивист, если найдется, что-нибудь выкопает. Но архивы растут быстрее, чем население Земли.

Примечания

1 Клаус Беднарц – корреспондент Западногерманского телевидения.

2 Фриц Пляйтген – корреспондент Западногерманского телевидения.

3 Графиня Марион Дёнхоф – соиздательница газеты “Die Zeit”.

4 Лев Копелев в заключении в 1947–1954 гг. работал в НИИ за колючей проволокой, в так называемой шарашке, там он познакомился и подружился с А.Солженицыным и Дм.Паниным. Там же работали немецкие инженеры-военнопленные.

5 Катарина и Рейнгольд Майер – корреспонденты “Neue Zuricher Zeitung”, друзья по Москве.

6 Константин Богатырев.

7 Лиза Семенова – жена Алексея, сына Елены Боннер-Сахаровой.

8 Альберт Мальц (1908–198?) – американский писатель.

9 Говард Фаст (*1914) – американский писатель.

10 Александр Гранах – немецкий актер.

* Отрывки из книги