Опубликовано в журнале Вестник Европы, номер 3, 2001

Одна из редких очередей в Лондоне. Люди приезжают еще затемно и терпеливо ждут, когда откроется касса театра “Young Vic”, недалеко от вокзала Ватерлоо. Ждут утренней продажи “подушек” – настоящих диванных подушек вместо билетов. Это дополнительные места на полу, у ног других зрителей (все прочие места проданы несколько месяцев как). Жду и я. Странное ощущение – почти прежнее, советское, когда не так много было полуразрешенных, полудопущенных спектаклей или выставок. Странное же, чисто русское настроение внутри очереди: не формальная английская вежливость, социальная выучка, а студенческое головокружение – все мы здесь свои, все мы единомышленники. Иначе с чего бы притащились в такую рань к этому ободранному театрику (еще одна странная для Англии реалия: “Молодой” Вик, в отличие от “Старого”, весь какой-то раскуроченный, грязноватый, немного порезанный перочинными ножичками. И откуда только берутся эти боевые шрамы? – приходят сюда ведь только те, кто знает, приходят близкие… Грешным делом думаешь, что такой полуподвальный образ загончика для интеллигенции создается и культивируется намеренно. Ну, скажем, приглашают по ночам художника – специально выполнить граффити и аккуратно, живописно ободрать штукатурку). И вот они, билетики-то, вот наши подушечки. Теперь подождем вечера.

Вечером сызнова очередь – билеты все “на свободные места”, “unreserved”. Да Бог с ними, с организаторами, даже если все это волнение, все эти трудности срежессированы заранее – все равно, какое счастье это легкое головокружение, и предвкушение, и предчувствие… Сейчас пустят, сейчас покажут! Все-таки Брук, не может все оказаться зря, напрасно.

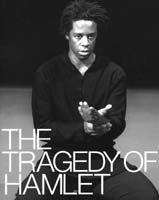

“Трагедия о Гамлете”, спектакль ThОЙtre des Bouffes du Nord, но сделанный специально для английских актеров, даже, скажем прямо, – для одного английского актера. Это Адриан Лестер (Adrian Lester). И пусть даже мы увидим здесь и саму Наташу Парри, и старого знакомца Джеффри Киссуна (все, наверное, помнят Карну в “Махабхарате”), не говоря уж о Брюсе Майерсе, который был с Бруком с самого начала во Франции (прямо с момента образования C.I.C.T.) и уж чего только у него не переиграл! Все равно – трагедия будет о Гамлете, и прежде всего о нем. И опять же, скажу сразу: вещь очень в стиле позднего Брука, сделана так, как уж лет десять он неизменно работает. Я не о повторах, Боже упаси… Просто в старости – а Бруку уже далеко за семьдесят – невольно начинаешь экономить силы, не разбрасываться, не растекаться сплошь и куда угодно. И сюжеты разные, и проблемы берутся весьма далекие друг от друга; фантазии хватает на все, но каждый раз тема собрана в фокус, каждый раз прочитывается (и заранее просчитывается) центральная линия, центральная ниточка, на которую все нанизано.

“Гамлет” сделан как вещь камерная, ну, скажем, как бывает камерной музыкальная пьеса: компактно, ограниченно, с узким набором приемов – зато весьма осмысленно. Все разобрано и додумано до конца. Выставлены ограничители: своего рода “bookends”, то есть небольшие, но тяжелые фиксирующие предметы, не дающие книжкам свалиться набок на полке. Положены пределы: дальше этого не пойдем, но уж то, что внутри, – разберем досконально. Итак, что же внутри? Сам Брук писал в июле прошлого года: “Гамлет неисчерпаем, он беспределен. Каждое десятилетие предлагает нам все новые объяснения, свежие толкования. И все же Гамлет остается нетронутым, остается увлекательной загадкой. Гамлет подобен хрустальному шару, который продолжает вращаться. В каждое новое мгновение он поворачивается к нам новой стороной, – и вдруг нам кажется, что тут мы начинаем яснее видеть всю пьесу. Так что мы всегда можем заново отправиться на поиски истины”. Что же это за фацетка, что за сторона, благодаря которой – не важно, сквозь нее или отражаясь в ней – мы оказываемся способны заново охватить взглядом всю пьесу?

Приходит покойный отец, или судьба, или смерть, – кто-то там приходит, является. (Кстати, Киссун, который играет и Гамлета-отца, и Клавдия, был безнадежно умел и ремесленно-гладок; единственный в актерском раскладе, кто, скорее, мешал смотреть.) Нету у Гамлета такой уж особой любви, – но есть ощущение важной черты, через которую перевели, может, даже почти насильно. Перевели и поставили перед задачей. Есть дело, которое поручено, есть экзаменационный билет, который вытащен почти наугад, но уж коли есть – приходится соответствовать. Гамлет, чернокожий, физически отличный от всех прочих участников жизни, участников действия, – Гамлет, как бы только что почерневший, иначе окрашенный, начинает действовать. И хотелось бы, может, уклониться, да гордость не дает. Какой уж там интеллигент-неврастеник, какой уж там одышливый саксофонист, который на голову тоньше и чувствительнее прочих! Все – и чувства, и ум, и воля – собрано в одну точку, линза соединила в себе световые лучи – и теперь начнет прожигать бумагу. Нет колебаний, есть точный расчет; нет сердечных мучений – разве что раздраженные сетования на то, что трудно бывает сразу справиться и слишком многие мешают. Даже не месть, а просто дело, которое нужно сделать возможно лучше, возможно аккуратнее и быстрее. Гамлет – цепной пес Господа Бога. Гамлет – стрела, выпущенная точно в цель, – и все дрожания, колебания, – да помилуйте! – это просто дрожь спущенной тетивы, просто дзэнское колебание, осцилляция, уже предусмотренная правилами восточных единоборств. Попадаем, попадем точно в цель.

Под восточную музыку японского композитора и актера Тоси Цукитори (еще один постоянный Бруковский со-трудник, со-служитель, единомышленник – и пишущий, и в живую исполняющий музыку в спектаклях) Гамлет входит в жизнь прочих людей, в более или менее размеренную жизнь людей обычных – входит, как нож в масло. Не потому только, что он умнее и храбрее других, – но потому, что он один направлен к цели рукой более сильной и суровой. Цепной пес, сказала я, да нет, точнее, спущенный с цепи леопард, или ирбис, или гепард, – с кем там охотились прежде? – кошачья пластика Лестера так отлична от движений других персонажей, что это уже – метка, выжженный знак на лбу. Уже этого – его переменившихся движений, пугающей грации – должно было хватить остальным, чтобы понять: “поберегись”. И Лестер тут опирается не столько на свой темперамент, не столько на физическую гибкость, умение слышать собственное тело, так часто свойственные чернокожим артистам, – он ведет точный рисунок, который предложен режиссером. Смешно мне было потом читать в английской рецензии, что Гамлет “искусно притворяется сумасшедшим” и, для пущей убедительности, в сцене с Полонием пускает слюни, являя собой картину психического распада. Видно-то совсем другое: первый раз раскрылась страшная пасть худой, легкой, хищной кошки, первый раз, пугая Полония, понял все о себе сам, до смерти сам испугался. Понял, кому понадобились его плоть и жизнь – и для чего.

Тогда и прежняя любовь принца к Офелии – только в том, чтобы честно предупредить: отойди, девочка, отойди в сторону, а то погибнешь. И все прочие смерти – только досадная помеха, только препятствие на пути, – можно слегка споткнуться, но идти приходится дальше, неотвратимо, не останавливаясь. Брук очень сократил текст, подрезав и Офелию, и Полония, он почти ничего не оставил от Лаэрта, а Горацио здесь реально, с самого начала попадает в положение летописца, наблюдателя. Все закручено вокруг Гамлета: если тот, вопреки тексту, все-таки флейта, играют на нем не люди.

Сценография очень проста, почти картонная, правда, упрощенные декорации тут мягкие – ненадежное, но такое удобное человеческое жилье. Покрывала и подушки, расстеленный ковер, который легко скатать снова. Из подушек строится королевский дворец, из подушек же на сцене громоздится могила, откуда достанут белый череп Йорика (отлично выходит: череп надет на бамбуковую палку – марионетка, нет, скорее, перчаточная кукла за загородкой кукольного театра, значит, должен быть и кукловод), диванная могила, куда потом уложат Офелию. И мы, зрители, сидевшие на своих подушках в нулевом ряду, сразу поневоле оказывались внутри той же истории. Сама же Офелия и нужна тут как кукла – ее наставлял и направлял Полоний, она сама пробовала любить Гамлета, пытаясь угадать, что тут “правильно”, обучаясь, слушая советы, но всегда оставаясь игрушкой в чужих руках. Кстати, игравшая ее индийская актриса Шантала Шивалигаппа по умениям и навыкам скорее пластична, чем драматургична: ей пришлось в своем актерском опыте начинать у Бартабаса в конном цирке “Зингаро”, а потом, вперемежку со словесными постановками, танцевать у Пины Бауш. Я думаю, и великая Наташа Парри, игравшая Гертруду, вполне способна была нечто реально проговорить и показать, но было не велено. Важнее был Гамлет – Гамлет, справившийся со своим заданием, Гамлет, фехтующий бамбуковой палочкой (в конце, с Лаэртом – это просто восточный танец точно рассчитанных замедлений и внезапных колющих выпадов), Гамлет, который не уклонился, но сделал, что ему поручили.

И только в самом конце, за гранью, за занавесом, когда “дальнейшее – молчание”, Горацио вскрикнет еще раз, как и в начале: “Кто там?”. И вместо Фортинбраса в зал войдет свет, равно зажегшийся и для зрителей, и для актеров, и все встанут – и мертвые, и еще живые, чтобы поклониться Тому, кто придет, Тому, чей суд еще впереди…

Вот такой поздний Брук, вот такой Гамлет. Замечательная вещь по некоторой сдержанности и аккуратности. Есть чистая, ясная идея – и все вытягивается из нее как единая ниточка, как одна лента из шляпы иллюзиониста. И еще: это не гениальный “Гамлет” Некрошюса, это камерная, небольшая вещь. Без выбросов, всплесков, без странных протуберанцев. Без громадной человеческой идеи, которая у Некрошюса помещена в этот мир, внутрь нас, а не переложена ответственностью на плечи Господа Бога. Небольшой, “школьный” спектакль, но какой ясный, какой четкий, какой умный! Грех требовать большего – и такое нечасто видим. Даже англичане не пеняли, хотя два с половиной часа без антракта – к этому тут, прямо скажем, не привыкли.