Опубликовано в журнале Урал, номер 3, 2024

Вячеслав Курицын — прозаик, критик, журналист, сценарист. Родился в Новосибирске, окончил факультет журналистики Уральского государственного университета. Публиковался в большинстве российских толстых журналов. Автор множества книг, изданных в России и за рубежом. Постоянный автор «Урала».

Судьба позволила мне сочинить две книги, посвященные «Войне и миру». Начало одной, строгого исследования структуры эпопеи Толстого, опубликовано в журнале «Новое литературное обозрение» (№ 5, 2020 и № 5, 2022), книга готовится к выходу в московском «Новом издательстве». Другая еще сочиняется, это цикл очерков свободной формы, беллетризованные комментарии, попытка «сопрягать» (слово Пьера Безухова) факты из «Войны и мира» с широким историко-литературным контекстом. Два очерка, которые откроют эту книгу, уже напечатаны в «Урале» (№8, 2023), сегодня журнал представляет вторую публикацию. Пользуясь случаем, я выражаю сердечную благодарность своему старому другу Сергею Титинкову, оказывающему мне в этой работе огромную идейную и организационную поддержку.

Два портрета

Примерно на сотой странице «Войны мира», в восемнадцатой главе, читатель попадает в роскошную приемную графа Кирилла Владимировича Безухова. Там полно докторов, духовных лиц и просто праздных аристократов, свечей горит мало, а разговаривают присутствующие шепотом. Они уже не ждут, когда граф пригласит кого-то к себе или сам выйдет из дверей… он не выйдет. Графа только что хватил шестой удар, как тогда называли сердечный приступ, инсульт (insultus значит по латыни «атака, нападение»). Эти люди ждут смерти графа.

Лев Толстой не рассказывает, как меблирована приемная, но сообщает, что здесь висит портрет Екатерины Второй: большой, в полный рост. На дворе 1805 год, правит ее внук Александр Первый, сменивший на троне Павла Первого, ее сына. Но Кирилл Безухов — «екатерининский вельможа», своей карьерой, а, возможно, и богатством он обязан ее эпохе. Правила Екатерина долго, с 1762 года до смерти в 1796.

В той же главе, чуть дальше, сказано, что в доме графа находится портрет его сына Пьера. Настенный ли это портрет (каким его нам покажут, например, в английском сериале «Война и мир» 2016 года) или маленький, компактный, у Толстого не уточнено. Позже попробуем понять это сами. Пока смотрим, как умирающий граф, уже не способный говорить, показывает на этот портрет, требуя таким образом привести для прощания Пьера.

Эти два портрета на соседних страницах составляют смысловую рифму. В чем же ее смысл?

Кто такой Пьер, мы узнали в самом начале книжки, во второй главе, когда в Петербурге на светскую вечеринку у А. П. Шерер «вошел массивный, толстый молодой человек с стриженою головой, в очках, светлых панталонах по тогдашней моде, с высоким жабо и в коричневом фраке. Этот толстый молодой человек был незаконный сын знаменитого графа Безухова, умиравшего теперь в Москве. Он нигде не служил еще, только что приехал из-за границы, где он воспитывался, и был в первый раз в обществе. Анна Павловна приветствовала его поклоном, относящимся к людям самой низшей иерархии в ее салоне».

Возможно, она ошиблась, выбрав именно этот слишком небрежный поклон. Да, Пьер незаконный сын, мать его была либо бедной дворянкой, либо крепостной, служившей в доме графа (в книжке о ней почти ничего не сказано), есть у графа и другие незаконные дети, но именно Пьера Кирилл Владимирович выделял, пестовал и послал учиться за границу. Более того — он передал письмо царю, в котором просит признать Пьера законным отпрыском, и оставил завещание, по которому Пьеру достанется все баснословное наследство. Так что, если царь последнюю просьбу Безухова-старшего удовлетворит, Пьер получит и деньги, и графский титул, и Анне Павловне Шерер придется считаться с толстым молодым человеком.

Примерно через месяц в Москве, в день, когда отец умирает, Пьер отъедет отвлечься на обед к графу Ростову, где попадет под горячую руку грозе светского общества Марье Дмитриевне Ахросимовой. Да, светское общество — это лицемерие, ужимки, тут если кого-то хотят обидеть, то не в лоб, а изящными методами, вроде ранжированных поклонов Анны Павловны Шерер. Но есть люди с разными ролями, и у Марьи Дмитриевны как раз репутация женщины, говорящей правду в глаза. Пьер набедокурил с квартальным и медведем, и надо его прилюдно отчехвостить.

— Э, э! любезный! поди-ка сюда, — сказала она притворно-тихим и тонким голосом. — Поди-ка, любезный… И она грозно засучила рукава еще выше. Пьер подошел, наивно глядя на нее через очки.— Подойди, подойди, любезный! Я и отцу-то твоему правду одна говорила, когда он в случае был, а тебе-то и Бог велит.

Она помолчала. Все молчали, ожидая того, что будет, и чувствуя, что было только предисловие.

— Хорош, нечего сказать! хорош мальчик!.. Отец на одре лежит, а он забавляется, квартального на медведя верхом сажает. Стыдно, батюшка, стыдно! Лучше бы на войну шел.

На том выволочка и закончилась. Честно сказать, не такой уж и суровой она оказалась. Но обратите внимание на фразу, что Марья Дмитриевна говорила правду и отцу Пьера, «когда он в случае был». Что это значит, «быть в случае»? Это значит, что граф Кирилл Безухов являлся фаворитом царицы Екатерины, состоял с ней в любовной связи.

Так возникает рифма двух портретов: у Безухова-старшего дома изображения незаконного сына и незаконной жены.

Деликатная тема

Ситуации, когда особа, близкая к монарху, получает особые привилегии и полномочия, были распространены в абсолютистской Европе. Сразу отметим: «попасть в случай» не всегда обозначало любовные отношения! К этому я вернусь, пока важно, что в «Войне и мире» имеется в виду именно интимная связь.

Исключительная любвеобильность российской царицы — главное, что знает о ней широкая публика. София Августа Фредерика Ангальт-Цербстская (Екатериной она стала при крещении в православие) действительно любила красивых мужчин. В интернете вы без труда обнаружите список из двадцати трех ее возлюбленных, результат кропотливых многолетних изысканий ученых, прежде всего историка и литературоведа Петра Бартенева; между прочим, первого издателя и редактора «Войны и мира».

Цифру 23 — насколько она значительна — каждый оценит сам. Но интригует сама возможность подсчета. Царица всегда на виду у многочисленного двора, у будущих мемуаристов, что и позволило Бартеневу произвести соответствующее исследование… вот как это, что за жизнь… вокруг толпы слуг, доверенных лиц, сотни глаз… если и попробуешь завести тайную интригу, она мгновенно станет явной… а поскольку ты в фокусе всех софитов, твои романы обречены на максимально широкое обсуждение… Насколько непривычные понятия о приватности, о личной жизни! О многих ухажерах Екатерина сама рассказала в своих «Записках», половина фаворитов имели официальный статус, они сопровождали монархиню на светских мероприятиях, держали собственную канцелярию в Зимнем дворце, руководили вместе с ней страной.

После насильственной смерти мужа, императора-предшественника Петра Третьего, Екатерина осталась свободной женщиной, при том что любовников имели и очень многие замужние знатные дамы, более того — не могли их не иметь по естественным человеческим причинам. Огромное количество свадеб между дворянами (как и между крестьянами) совершалось отнюдь не по желанию брачующихся, а из материальных и репутационных соображений. В «Войне и мире» эта тема всплывает несколько раз: браки Пьера и Элен, Жюли Карагиной и Бориса Друбецкого, абсурдность сватовства героического, но малозначительного по светским меркам Васьки Денисова к Наташе. Сценарист английского сериала Эндрю Дэвис защищает в интервью изменницу Элен:

Ей просто не повезло, что ее мужем оказался человек с такой чистой душой, человек, который действительно искал настоящей любви. С ее точки зрения все просто, брак — это соглашение: вот наша общая выгода, а дальше каждый волен поступать, как хочет, мы просто друзья. Но он-то так не может. И я хотел показать именно это несовпадение.

Семья и любовь часто вообще не имели между собой ничего общего: так и в наши дни случается, но тогда это было правилом. Герой «Приключений синей ассигнации» Е. Гребенки (1847), выбирая из двух невест, Свинкиной и Сивкиной, натурально считает, у какой больше юбок. Чиновник радовался связям своей половины с вышестоящими. «Вы бываете довольны, когда у вас берут жен кто повыше вас…» — это из «Горькой судьбины» (1859) А. Писемского. «Моя жена пахнет губернатором», — записанное А. Сувориным бахвальство должностного лица. Муж и жена могли вообще не симпатизировать друг другу как мужчина и женщина, иметь минимум или ноль интимных контактов. Разумеется, им было необходимо заводить возлюбленных.

В монархических династиях свободы в выборе супругов не было вообще. «Но что ни говори, жениться по любви / Не может ни один, ни один король». Наполеон, самостоятельный, казалось бы, мужчина, вынужден был развестись с любимой женой Жозефиной, поскольку она не могла произвести на свет наследника, в котором Франция очень нуждалась. Его родила новая жена, дочь австрийского императора, который Наполеона ненавидел, но тоже не мог противиться законам августейшего притяжения.

И никто, разумеется, не спрашивал мнения шестнадцатилетней Софии Августы, когда ей пришлось выйти замуж за будущего Петра Третьего. Она рассматривалась как футляр для наследника, механизм для родов. Петр жену не любил, вообще оказывал ей немного «знаков внимания», даже хотел отстранить ее и сделать императрицей свою любовницу.

Княгиня Е. Дашкова рассказывает в мемуарах случай, как Петр на торжественном обеде во всеуслышание назвал жену дурой. Многие современники, однако, считали самого Петра Третьего дурачком в клиническом смысле слова. Больше всего на свете он любил военные парады, много пил и бил во хмелю собак, во взрослом возрасте играл в куклы, обожал заглянуть в церковь и показать попам язык. Уступил в порядке каприза Фридриху Второму Восточную Пруссию, оскорбив, по мнению большинства, память десятков тысяч погибших в Семилетней войне русских солдат. Он надоел всем до такой степени, что лишился трона через полгода (!) царствования в результате дворцового переворота, а вскоре был убит, скорее всего — с ведома жены. После такого мужа хочется поддержать Екатерину в ее дальнейшей любовной активности, а не обвинять в разврате.

Хотя трудно поддержать в чем-то ином: она давала своим избранникам избыточную власть, от которой сильно страдали другие придворные, не считая народа, а после отставки фавориты получали баснословные золотые парашюты в виде дворцов, деревень, крестьянских душ, драгоценностей, денег… Фаворит Ермолов уверовал в какой-то момент в свою силу, обнаглел и пытался сбросить Потемкина с вершин власти, тот победил в закулисной битве, но Ермолова в кандалы не заковали и даже без штанов не оставили: он получил 4000 крестьян, 130 000 рублей и пятилетний отпуск.

В литературе фигурирует цифра в 90 миллионов рублей потерь для казны на умасливание фаворитов, при том что Пьер Безухов, например, как богатый ответственный гражданин, снарядил на войну 1812 года целый кавалерийский полк, и это обошлось ему меньше чем в миллион. Cравнение финансов из разных эпох, даже соседних, всегда условность, мы не можем точно понимать инфляцию, но примерно ясно, что Екатерина потратила на любовников столько бюджетных денег, что хватило бы на большую войну. Еще увесистее выглядит щедрость монархини, если считать не в рублях, а в людях: она подарила приближенным по разным данным от 400 000 до миллиона крепостных, а в России тогда жило-то всего 40 миллионов человек.

Среди возлюбленных Екатерины были разные люди. Активный участник убийства Петра Третьего граф Григорий Орлов. Всевластный князь Потемкин, с которым она даже якобы тайно обвенчались (их общая дочь носила фамилию Темкина, то есть Потемкина без двух первых букв: таким образом образовывались фамилии незаконных отпрысков, Бецкой потомок Трубецкого, Пнин — Репнина и т. д.1) Корнет Васильчиков обратил на себя внимание Екатерины, бодро стоя в карауле. Ермолова она заметила во время путешествия по Волге и просто забрала его у родителей.

В «Иване Выжигине» (1829) ФаддеяБулгарина описывается от лица заглавного героя, как некая генеральша, «приехав на лето в нашу деревню, увидела меня на работе и тотчас взяла во двор… Мне хорошо было в господском доме. Барыня ласкала меня, трепала по щеке, гладила по голове и посылала мне со стола подачки. Служанки посматривали на меня лукаво, а лакеи и даже сам дворецкий обходились со мною, как с боярским сынком. Я не понимал причины всех этих милостей и отличия, пока старая ключница, моя наставница, не объяснила мне, что я вскоре должен буду занять при барыне должность…» — ясно, на какую барыню и на какую должность здесь намекает автор. Очень похожий фрагмент ранее появлялся в «Российском Жильблазе» (1812–1813) Василия Нарежного.

Несколько молодцев были рекрутированы в фавориты из адъютантов Потемкина, он сам рекомендовал их царице. О некоторых сведения столь ничтожны, что остаются сомнения, два или один человек Стахиев и Страхов, а также Стоянов и Станов.

В этой замечательной галерее Лев Толстой нашел место и своему герою Кириллу Владимировичу Безухову. Он оставил Пьеру имения с несметным количеством крестьян, 40 000 душ. У А. Ф. Писемского есть роман «1000 душ»: уже такое количество крепостных кажется его герою сакральным числом, признаком безусловного богатства. Это вполне понятно, более тысячи крепостных было лишь у одного процента помещиков.

Да что там, впрочем, Писемский, сами представьте, что на вас работает тысяча человек, а кто сможет, пусть представит сорок тысяч рабов. Возможно (даже наверняка) какая-то (если не большая) часть украинских имений была подарена отцу Пьера Безухова Екатериной.

Рифма в шатре и еще одна деликатная тема

Старый князь Николай Андреевич Болконский, отец Андрея Болконского, умрет в августе 1812 года, почти ровно через семь лет после отца Пьера Безухова. Вот что вспоминает он в полусне незадолго до смерти. В этом фрагменте тоже возникают приглушенно-эротические мотивы — ласка, ревность — «рифмующие» отцов главных героев.

Он спрятал письмо под подсвечник и закрыл глаза. И ему представился Дунай, светлый полдень, камыши, русский лагерь, и он входит, он, молодой генерал, без одной морщины на лице, бодрый, веселый, румяный, в расписной шатер Потемкина, и жгучее чувство зависти к любимцу, столь же сильное, как и тогда, волнует его. И он вспоминает все те слова, которые сказаны были тогда при первом свидании с Потемкиным. И ему представляется с желтизною в жирном лице невысокая, толстая женщина — матушка-императрица, ее улыбки, слова, когда она в первый раз, обласкав, приняла его, и вспоминается ее же лицо на катафалке и то столкновение с Зубовым, которое было тогда при ее гробе за право подходить к ее руке.

Расписной шатер Потемкина на Дунае — это мог быть 1773 год, когда отряд под руководством Потемкина героически штурмовал эту реку по ходу одной из русско-турецких войн, но Потемкин в тот момент еще не был фаворитом, не было повода для жгучей зависти к любимцу. Это скорее 1790-й, осада Измаила (существует даже роман «Потемкин на Дунае» пера Григория Данилевского, посвященный именно этой эпохе). В «Войне и мире» Андрей Болконский думает об измаильской пуле, которая повредила глаз Кутузову: на самом деле это грустное происшествие произошло гораздо раньше, а Измаил на ближних полках сознания Андрея потому, что там сражался его отец.

Сколько лет могло быть тогда «молодому генералу»? У нас есть подсказка: дед Толстого Николай Сергеевич Волконский считается «прототипом» старого князя Болконского. Кавычки на прототипе я поставил потому, что это довольно сомнительное понятие. Невозможно пересадить человека из жизни в книжку. Если писатель и отталкивается от реального лица, все равно сильно искажает образ, приноравливая его к потребностям своего сюжета, зачастую берет для героя свойства нескольких людей и т.д. Да, если речь о так называемом «романе с ключом», там ситуация иная: в «Алмазном моем венце» В. Катаева, скажем, Синеглазый это точно Михаил Булгаков, а Босоножка точно Айседора Дункан, но они не прототипы героев, а сами Булгаков и Дункан, реальные люди под дурацкими кличками. А «прототип» — это условность, в лучшем случае отдаленное сходство. «Я бы стыдился печататься, ежели б весь мой труд состоял в том, чтобы списать портрет», — так высказывался о прототипах сам Толстой.

Но у нас вопрос технический, речь лишь о датах, так что попробуем воспользоваться подсказкой. Николай Сергеевич родился в 1753-м и, что нам особенно кстати, генералом стал в 1789-м, в тридцать шесть лет. Моложе мы представить князя Болконского и не можем, иначе он не был бы «старым князем» уже к 1805-му. Пусть он того же возраста, что и дед автора.

Екатерина — возвращаемся к цитате из «Войны и мира» — примет и обласкает Болконского в 1790-м году, ну, или годом-другим позже, дальше уж будет некогда. А родилась царица в 1729-м. Тут подходящий момент вспомнить, что, не будучи в силах остановить свое личное время, Екатерина могла регулировать возраст избранников. Дмитриев-Мамонов был фаворитом в 1786-м (ему 28, царице 57). Упомянутый в цитате Зубов — последний фаворит, их отношения прервались со смертью Екатерины в 1796-м, когда ей было 67, а Зубову 39.

У Болконского вокруг 1790-го разница в возрасте с царицей — четверть века. Цитата про шатер, конечно, не является основанием утверждать, что и Николай Андреевич был любовником Екатерины. Приласкала — обозначало просто милостивое обращение («она обласкала меня» — Карамзин о жене философа Боннета, которая позвала русского путешественника за обеденный стол). «Болконский гордится княжеством, а завидует парвеню Потемкину и Зубову, которые были допущены ближе», — точка зрения Андрея Зорина, одного из авторитетнейших исследователей Толстого. Но вряд ли могут быть сомнения, что Болконский — завидующий Потемкину и ревнующий Зубова — примерял на себя эту роль, прикидывал, что и такая связь могла состояться.

Не самая простая для мужчины связь, учитывая, что молодость заканчивалась тогда сильно раньше, чем сейчас, в силу отсутствия диетического питания и курсов йоги, а также уровня развития медицины.

Анне Павловне Шерер, например, всего сорок лет, по нынешним понятиям пустяк, но черты ее лица Толстой называет отжившими. Лермонтов называет отцветающей двадцатилетнюю героиню своего незавершенного романа «Княгиня Лиговская» (1836) и припечатывает: «Она была в тех летах, когда ещё волочиться за нею было не совестно, а влюбиться в неё стало трудно». Вот из «Русского Жильблаза»: «Хотя ей было уже за двадцать пять лет, но она с помощию искусства, а особливо на феатре, при свечах, казалась прелестною!». Госпожа Хохлакова в «Братьях Карамазовых» (1869) «пожилая», но «молодящаяся» дама, ей тридцать три.

«Любовь… вещь, которая родится в пятнадцать лет, умирает в тридцать, и отвратительна ранее и позже этого», — авторитетный вердикт в редакционной статье «Библиотеки для чтения» в одном из номеров 1834 года.

Понятна амбивалентность желания, которое Болконский испытывает к царице. «С желтизною в жирном лице толстая женщина» — чей это взгляд, кто так говорит об императрице? Формально вроде бы взгляд героя, а содержательно мы слышим здесь сомнения автора: чего стоило молодым фаворитам преодолевать эти видения желтизны в жирном лице? Метафизика власти, наверное, которая возгоняет интерес к монархине до таких духовных высот, что возраст отменяется, вот что позволяет преодолевать… так предполагает читатель. Предполагает, но понимает не до конца. Фаворит Александр Ланской, если верить запискам его лечащего врача Вейнкарта, умер в 1784-м (ему 26 лет, Екатерине 55) от передозировки шпанской мушки, возбуждающего средства, с помощью которого он поддерживал страсть. Мушка эта — действительно мушка, несчастный жучок, куртуазные снадобья из него злые люди делают уже минимум две тысячи лет. (Вейнкарт будто бы мог присочинить, мстя Ланскому за то, что тот в какой-то момент предпочел ему русского врача Соболевского: само по себе предположение о таком мотиве для вранья много говорит о нравах, но вранья автоматически не доказывает).

Тут еще раз будет уместна цитата из «Выжигина», из того же фрагмента: «Должность обязывала меня находиться беспрестанно при барыне, и это казалось мне страшнее смерти. Мороз пробежал у меня по жилам при сем известии. Один взгляд на барыню заставлял меня всегда трепетать всем телом! Вообразите себе небольшую, толстую бабу, лет пятидесяти, расписанную белилами и румянами, как вяземская коврыжка, с косыми глазами и рыжими волосами с проседью, у которой, вместо зубов, торчало несколько клыковатых желтых костей». Возможно, та же монархическая «ролевая модель» вдохновила Герцена и Писемского («Кто виноват?» и «Тюфяк») на образы немолодых барынь, жаждущих любви молодых мужчин.

Эти увлекательные темы не отвлекли вас, конечно, от того факта, что мы обсуждаем смысловые рифмы. История отцов двух главных героев книги включает состоявшийся или потенциальный любовный эпизод с Екатериной Великой. В «Войне и мире» такого рода рифм много.

Перед дунайским воспоминанием старый князь запечатывает письмо царю, пересылает ему свои записки: рифма к письму старого графа Безухова по тому же адресу, в котором он просил признать Пьера законным наследником. Наполеон перед Бородино любуется портретом маленького сына — и мы вспоминаем портрет Пьера в спальне умирающего отца.

На письменном столе княжны Марьи много миниатюрных портретов. Чьих, не указано, но, видимо, все это портреты родственников, есть наверняка портрет матери Марьи и Андрея, о которой мы — как и о матери Пьера! — ничего не узнаем. В столовой же на одной стене старый князь разместил родовое древо (схему семьи, которая тоже часто включала множество портретов, хотя, конечно, могли просто быть написаны имена и титулы), а на другой стене большой портрет родоначальника рода Болконских, происходящего от Рюриков. Эти арт-объекты рифмуются и между собой, и с портретами в доме Безухова.

И это не все, в сюжете «Пьер — женщины отца» возникает еще одна, не столь точная, но не менее эффектная рифма. Вот перед самой смертью Безухова-старшего Толстой приглашает нас в маленькую гостиную, где накрыт чай для ожидающих развязки.

Пьер хорошо помнил эту маленькую круглую гостиную с зеркалами и маленькими столиками. Во время балов в доме графа Пьер, не умевший танцевать, любил сидеть в этой маленькой зеркальной и наблюдать, как дамы в бальных туалетах, бриллиантах и жемчугах на голых плечах, проходя через эту комнату, оглядывали себя в ярко освещенные зеркала, несколько раз повторявшие их отражения.

Мы понимаем, что какие-то из этих дам тоже были любовницами Кирилла Владимировича, но новых имен не узнаем, поскольку зеркала — напоминающие о теме портретов — бесконечно повторяют отражения.

Рифмы в книге работают не только содержательно, соединяя (в иных случаях противопоставляя) образы и судьбы разных героев. У них есть и другая функция. Повтор ситуации отправляет читателя против течения текста, будто бы возвращает его на несколько абзацев, страниц, а то и на несколько сотен страниц назад. Этот эффект входит в замысел автора: книга не должна течь гладко, не должна свободно скользить по сознанию читателя, нужны задержки, отпрядывания, препятствия, как в самой жизни.

Постойте! — скажет кто-то из вас. Чтобы заметить такой повтор, надо читать слишком уж внимательно, неестественно внимательно. Нормальный читатель следит за историей и сопереживает героям, и правильно делает, ведь если он будет то и дело отпрядывать, то упустит смысл. Все это не работает, потому что подавляющее большинство читателей подавляющего большинства рифм не заметит!

Это логичное рассуждение, но я ним не согласен. Посмотрим еще раз на произведения изобразительного искусства в начале «Войны и мира».

Лошадь, канувшая в журнале

На то, как постепенно они появляются. Два наших портрета — чуть ли не первые примеры, одни из первых, хотя и прошло сто страниц.

Нет ни одного арт-объекта в первых главах, в описании гостиной м-ль Шерер, нет в описании жилищ князя Андрея, куда Пьер Безухов попадает от Шерер, и Анатоля Курагина, куда Пьер попадает от князя Андрея. Конечно, их не могло не быть там в реальности. То или иное искусство — не обязательно картина известного художника, но хотя бы декоративное искусство, китайская ваза, подобная той, что разбивает в «Идиоте» Достоевского князь Мышкин — неизбежный атрибут хоть сколько-нибудь приличного интерьера.

Я ищу в интернете иллюстрации к «Войне и миру». Вот Алексей Николаев разместил на стене Анны Павловны огромную картину (что именно на ней нарисовано, неясно, художник просто положил зеленоватые тени, слегка намекающие на пейзаж), а также и вазу. Такое же решение у Владимира Серова: на заднем плане виднеется что-то вроде гобелена с неясным сюжетом. Тем более не могут обойтись без подобных объектов кинематографисты: в советском фильме (1965-1967) гостиная щедро уставлена статуями, в британском сериале мелькают портреты и вазы.

Художник Михаил Башилов, которому иллюстрации к роману заказал сам Лев Толстой, предполагая сразу издавать роман с картинками (этот «проект» не осуществился), по своей инициативе повесил картины на стену и князю Андрею, и Анатолю Курагину.

Пьер на извозчике добрался до дома князя Андрея быстрее, чем сам князь на собственной карете, и читает в кабинете друга книгу «Записки Цезаря», над ним мы видим нижнюю часть портрета какого-то важного лица в мундире. Как бы компенсируя отсутствие у этого человека плеч и головы, Анатолю Башилов повесил переднюю половину лошади. Наверное, потому, что Анатоль — кавалергард. Между прочим, в первом варианте текста (он публиковался в начале 1865-го года в журнале «Русский вестник») квартиру Анатоля украшал отличный объект: статуя лошади в полный рост… может быть, на нее и ориентировался Башилов.

Так или иначе, в окончательном тексте «Войны и мира» ни картин, ни статуй в этих сценах нет. И это тоже не случайно. Толстой вводил в книгу вещный мир очень постепенно, по нарастающей, чтобы повествование разворачивалось наподобие светового луча. Первый арт-объект коротко мелькнул искрой в седьмой главе в руке графини Ростовой: золотая табакерка с портретом мужа (вещь маленькая, но мы узнаем, что на ней изображено). В двенадцатой главе княгиня Друбецкая и ее сын Борис приедут в дом умирающего Безухова, входят там в стеклянные сени между двумя шеренгами статуй в нишах (объекты большие, но кого изображают, неясно). Если продолжать метафору с рифмами, это перекрестная рифма: маленький объект обозначен внятно, большой невнятно. И вот, наконец, в восемнадцатой главе появятся один за другим два наших портрета, а чуть позже рядом с портретом Екатерины и ее бюст. Можно даже предположить, что сколь здоровенный портрет в рост и бюст царицы подхватывают тему статуй, то портрет Пьера рифмуется с табакеркой, то есть он был маленьким, «карманным», а не картиной на стене.

Так вот, повторим вопрос, может ли «обычный» читатель заметить столь тонкие решения, теперь уже не рифмы, а постепенность нарастания объектов? А если не может, зачем они вообще нужны, эти тонкие решения? Не интересы же яйцеголовых велосипедоглазых изыскателей, унылых завсегдатаев архивов и библиотек, обслуживает Толстой, расставляя по тексту эти малозаметные пасхалки?

Но дело в том, что когда «обычный» слушатель приходит в зал филармонии на симфонию Малера или Прокофьева, он тоже крайне редко способен уследить за логикой чередования тех или иных нот или структурных элементов, может не различать звучания инструментов или не понимать, сколько именно скрипачей орудует в данный момент, и это не мешает ему получать эмоции, наслаждаться музыкой. А «обычный» зритель в музее, любуясь полотном импрессиониста, не понимает, что желтый переходит в лимонный благодаря такому-то техническому приему. Искусство, в том числе и литература, работает на разных уровнях, не только сознательно, содержательно, но и бессознательно, подспудно. Возможно даже, если ты не понимаешь, каков именно механизм воздействия, эффект оказывается сильнее.

В случай Слон попал у Льва

Я обещал вернуться к выражению «быть в случае», которое не во всех, извините за тавтологию, случаях связано с интимными отношениями. В более широком смысле это просто значит быть в доверии у какого-то высшего лица. Или высшей морды, как в басне Ивана Крылова «Слон в случае» (1816), где герой обласкан вниманием царя зверей. А звери, гадая, чем он мог так Льву угодить, выдвигают на роль ключевого именно те качества, какими могли бы гордиться сами, и, конечно, никто из них не подозревает Льва и Слона в каких-то экстремальных связях.

Когда-то в случай Слон попал у Льва.

В минуту по лесам прошла о том молва,

И там, как водится, пошли догадки,

Чем в милость втерся Слон?

Не то красив, не то забавен он;

Что за прием, что за ухватки!

Толкуют звери меж собой.

«Когда бы, — говорит, вертя хвостом, Лисица, —

Был у него пушистый хвост такой,

Я не дивилась бы». — «Или, сестрица, —

Сказал Медведь, — хотя бы по когтям

Он сделался случайным,

Никто того не счёл бы чрезвычайным:

Да он и без когтей, тo всем известно нам,

Да не вошёл ли он в случай клыками?»

Вступился в речь их Вол:

«Уж не сочли ли их рогами?»

«Так вы не знаете, — сказал Осел,

Ушами хлопая, — чем мог он полюбиться

И в знать добиться?

А я так отгадал —

Без длинных бы ушей он в милость не попал».

Нередко мы, хотя того не примечаем,

Себя в других охотно величаем.

Вот пример из Писемского, «1000 душ»:

— Зачем ехать? — продолжал он. — А затем, что требует этого вежливость, да, кроме того, князь — человек случайный и может быть полезен Якову Васильичу.

Вот из Ивана Гурьянова, «Таинственный житель близ Покровского собора» (1838):

Нужда может являться и в век просвещенный — наш, и в век преобразования — прошедший; следственно в каждом веке могут быть и богатые, и бедные, и случайные, и без случаев, и счастливые, и несчастные.

Заглянем и в повесть мадам Жанлис «Простодушный», опубликованную в «Вестнике Европы» в 1804 году, № 4. Герой там рассказывает версальские новости, «и в одну минуту все узнали, что Король, Королева и Принцы осчастливили его, произнеся с ним несколько слов; но в сей части повествования употреблял он великое искусство, упоминая слегка о том, что собственно до него касалось, и показывая вид, что не придает этому большой цены, но что для того единственно приводит черты, показывающие случайность его при Дворе, чтобы сказать что-нибудь странное или забавное»: современному читателю в этой фразе хочется заменить «случайность» на «неслучайность».

Имя нравоучительной сочинительницы мадам Жанлис (1746-1830) дважды мелькает в «Войне и мире»: веселые юные Ростовы дразнят «мадам Жанлис» скучную Веру в первой части книжки, ближе к концу Кутузов перед сражением читает ее книгу «Рыцари Лебедя». Более того — в черновиках герои обсуждали непосредственно «Простодушного», упоминали героев этой повести! Толстой читал этот номер журнала, он сохранился в его библиотеке.

Процитирую еще из того же номера заметку раздела «Парижские моды»: тут на неожиданный манер развиваются темы любовников и зеркал.

Англичане ставят в кареты свои жаровни, а Парижские щеголихи зеркала и туалеты; следовательно в переднем месте никому нельзя сесть. Щеголиха может дорогою смотреться в зеркало, сколько ей угодно, и, делая визиты, перменять костюм свой, не выходя из кареты. И так в карете модной женщины нет места для друга, для любовника, а еще меньше для мужа. Она желает быть в ней одна с горничною своею, с туалетом и с зеркалом.

Что на стенах?

Трудно, как уже замечалось выше, найти жилище вовсе без изящных объектов. Картина в гостиной успешного или богемного горожанина. Эстамп или чеканка в доме менее успешного или просто не слишком заинтересованного в эстетических ценностях, минимальную дань которым он, тем не менее, отдает. Плотно забитая фотографиями рамка в деревенской избе. Чем же россияне украшали стены в девятнадцатом веке?

Не будем останавливаться на иконах, их было много. В «Тамани» Печорин догадывается, что дело неладно, когда видит, что в доме, куда он устроился на ночлег, нет образов: редкая ситуация, дурной знак. Не будем останавливаться и на живописи со священными сюжетами, вещи содержательно и даже функционально близкой. И тут достаточно одного примера: у Толстого в Ясной Поляне висела литография Рафаэлевой Сикстинской Мадонны, и есть сведения, что парная, точно такая же и подаренная тем же лицом, Александрой Андреевной Толстой, была у Достоевского в Петербурге.

Кинжалы и пистолеты — тоже стандартное решение. «Несколько пар пистолетов, турецких сабель и кинжалов, персидский прибор на лошадь и два ружья висели в гостиной вместо картин» («Иван Выжигин» Булгарина) — стандартная цитата.

Замечательный пример оригинального артефакта из дома родителей тургеневского Базарова. Помимо ландкарт, каких-то анатомических рисунков и некоего диплома под стеклом (вероятно, свидетельство о принадлежности к дворянству; тут уместно заметить, что у Базаровых «душ» двадцать две, почти в две с половиной тысячи раз меньше, чем у Безухова) на стене обнаруживается «вензель из волос». Звучит не слишком привлекательно, чьи-то старые волосы, брр. Но нет, на поверку не брр — в Москве в музее Герцена, скажем, хранятся волосяные веревочки, сплетенные женой сочинителя, и выглядят они как новые вполне опрятные именно что веревочки.

Украшали стеныи зображения родственников и друзей. У старого графа портрет Пьера, в «Княжне Мими» В. Одоевского (1834) у маркизы фамильные портреты, в доме пушкинского Дубровского портрет его матери («Живописец представил ее облокоченною на перилы в белом утреннем платье с алой розою в волосах»). У тетушки Ивана Выжигина два портрета отца главного героя.

Кто это, так насупя брови,

Сидит растрепанный и мрачный, как Федул?

О чудо! Это он!.. Но кто же? Наш Катулл,

Наш Вяземский, певец веселья и любови! —

так Батюшков описывает в письме Вяземскому портрет адресата, висевший на стене у Батюшкова, а также просит Вяземского прислать ему портрет Жуковского, подкрепляя просьбу таким зеркальным кунштюком: «Не я прошу его, твой портрет кличет на стене».

Это письмо 1817 года, а через 12 лет тему продолжил Боратынский, писавший Вяземскому:

У меня до вас просьба. Ежели вы имеете еще несколько лишних экз. вашего портрета, подарите мне один. Д. Давыдов хитростию у меня выманил тот, который вы мне прежде дали, хотел его срисовать, но вместо того удержал подлинник и прямо говорит: не отдам. Вы имеете право сказать: onsem’arrache (Меня разрывают на части).

Охотно размещали на видных местах монархов. У Писемского во «Взбаламученном море» (1863) огромный император Павел, в золотой раме и убранный балдахином, в «Иване Выжигине» на самом почетном месте, над большим стулом, Петр Великий, у графини Драницкой в чеховской «Степи» (1888) портреты всех польских королей.

Приснопамятный чиновник граф Аракчеев (он появляется в «Войне и мире», холодно принимает князя Андрея) перед смертью не мог наглядеться на изображение своего патрона Александра Первого. Профессор цензор А. Никитенко (1805–1877), получив Манифест о свободе крестьян, торжественно зачел его своей жене и детям под портретом Александра Второго. Богатейшая помещица Тверской губернии Полторацкая «всякую зиму лежала в постели и из подушек ее управляла всеми огромными делами», стояла же постель посреди огромного мраморного зала, облагороженного двумя портретами в полный рост — Иисуса Христа и Екатерины Великой.

И полно историй про Наполеона, монарха не просто чужеземного, но и уложившего в начале века кучу нашего народу. Алексей Михайлович Пушкин, двоюродный брат Александра Сергеевича, в ходе войны 1806-1807 углядел в комнате станционного смотрителя где-то в глуби России бумажного Бонапарта на стене. В ответ на резонный вопрос, зачем приклеен тут данный мерзавец, смотритель отвечал, тоже довольно резонно: «А вот затем, Ваше превосходительство, что, если неравно, Бонапартий под чужим именем или с фальшивой подорожною приедет на мою станцию, я тотчас по портрету признаю его, голубчика, схвачу, свяжу, да и представлю начальству».

Статус врага не мешал французскому охальнику украшать отечественные гостиные. Дед Афанасия Фета, когда началась война 1812-го, перенес портреты Наполеона и Жозефины в тайный кабинет, но не выбросил. Вы наверняка помните, что в кабинете Онегина стояла фигурка триумфатора Аустерлица.

И столбик с куклою чугунной

Под шляпой с пасмурным челом,

С руками, сжатыми крестом.

Корреспондент одной французской газеты уже в конце века удивлялся, обнаружив в кабинете российского министра просвещения Льва Кассо аж трех Наполеонов: рисованного на стене, литого на чернильнице и вышитого на подушечке.

Дальше в списке не такие великие, но тоже значительные личности. Греческие и отечественные полководцы в «Мертвых душах». У Собакевича Маврокордато в красных панталонах и мундире, с очками на носу, Миаули, Канари, все с такими толстыми ляжками и неслыханными усами, что дрожь проходила по телу. «Между крепкими греками, неизвестно каким образом и для чего, поместился Багратион, тощий, худенький, с маленькими знаменами и пушками внизу и в самых узеньких рамках». У Коробочки — Кутузов. Портрет генерала Кульнева с длинными страшными усами располагается в «Спальне светской женщины» (это название повести Ивана Панаева, 1834). Мария-Антуанетта и ее брат Иосиф Второй в деревенском трактире в «Письмах русского путешественника» Карамзина (1789–1790). Картинами с благородным содержанием, чтобы было можно на стену повесить, домовладелец в гоголевском «Портрете» (1842) считает «хоть какого-нибудь генерала со звездой» или, опять же, князя Кутузова.

Относились к значительным личностям и мои коллеги. У Писемского в кабинете красовалась Жорж Санд, и герои его «1000 душ» обсуждают этот — или, возможно, какой-то другой — ее портрет, приходя к выводу, что пусть сочинительница не молода, но еще хороша. Помещик Владимирской губернии Чихачев, поклонник творчества Булгарина (впрочем, и Пушкина тоже), мечтал о портрете Фаддея Венедиктовича и писал в дневнике (разумея под «синей» пятирублевку):

Да я бы уж вот скуп на деньги, скуп; — а за хороший похожий портрет его синей, право бы, не пожалел. Вить он моя потеха! Ягода!!

Тут получается, что писатель разговаривал бы с читателем не только полнобурным языком книг, но и молчаливо, умным благожелательным взором.

Один из персонажей «Русского Жильблаза» большую часть жизни проводит в особенной комнате, украшенной изображениями древних гетманов и жен, садится посередине за стол, смотрит на портреты, читает много раз прочитанные старинные грамоты, наслаждаясь благородным происхождением и успешно постигая, надо надеяться, величие души предков. Последнее сопровождает общение со старыми картинами не всегда: Евдокия Ростопчина в повести «Поединок» (1838) сатирично вывела модника, что «развесил по стенам своим портреты славных людей, не постигая величия души их».

Знаменитости, понятно, могут совпадать с родственниками или знакомыми. Отцу Пьера, напомню, Екатерина не чужая. Николай Греч, по воспоминаниям мемуариста, принимал гостей в комнате, плотно увешанной портретами знаменитых представителей разных наций, с которыми и сам при этом поддерживал отношения. Предводитель дворянства во «Взбаламученном море» уверяет, что все общество жаждет его фотографических изображений: на стене у рядового дворянина таким образом оказывается лично знакомое Значительное Лицо.

Стены украшают яркие птицы, цветы, фрукты, разрезанный арбуз, кабанья морда и висящая головою вниз утка, надпись из человеческих фигур (кто раскорячился, кто вверх ногами) «таков ныне свет», юная красавица моется в ручье, голая женщина засижена мухами, черти вытягивают раскаленными клещами язык у обольстителя невинности, синие мыши хоронят фиолетового кота, попов и убийц гонят в ад (примеры из «Мертвых душ», «Выжигина» и «Жильблаза»).

В кабинете В.А. Жуковского, по словам Ивана Киреевского, висели картины следующего содержания. «Посередине большая: ночь, луна и под нею сова. По полету видно, что она видит: в расположении всей картины видна душа поэта. Вторая картина: ночь, море и на берегу обломки трех якорей. Третья картина: вечер, солнце только что зашло, и Запад еще золотой, остальное небо, нежно-лазуревое, сливается с горою такого же цвета…» Их нарисовал Каспер Давид Фридрих, одна из главных звезд европейского романтизма. У Фридриха есть и работа, изображающая Жуковского и двух братьев Тургеневых (Александра и Сергея), которые стоят, впрочем, как это любил Фридрих, спиной к зрителю, лиц не видно, приходится верить автору на слово.

Столетием-другим раньше в большой силе была традиция рисовать прямо на стенах или на потолке. В интересующую нас эпоху этот метод украшения интерьера перестал быть модным, но не успел кануть в прошлое. В «Вадиме» (1834) Лермонтова описана комната в духе осьмнадцатого столетия: «разноцветные обои, три круглые стола; перед каждым небольшое канапе; глухая стена, находящаяся между двумя высокими печьми, на которых стояли безобразные статуйки, была вся измалевана; на ней изображался завядшими красками торжественный въезд Петра I в Москву после Полтавы». Во «Взбаламученном море» на потолке изображена в лицах ода Державина — Сибирь рассыпает злато, Волга гордится колосьями, тут же и Тавр с кошницей. «Видимо, что хозяин в этом случае хотел выразить, что он патриот». Сложно, конечно, судить о целях хозяина, существа измышленного, но цель автора прозрачна: характеризовать героя.

Так и Собакевича характеризуют картины его жилища, после описания греческой героини Бобелины, которой одна нога казалась больше всего туловища тех щеголей, которые наполняют нынешние гостиные, Гоголь замечает: «Хозяин, будучи сам человек здоровый и крепкий, казалось, хотел, чтобы и комнату его украшали тоже люди крепкие и здоровые». Полинька Сакс, героиня одноименной повести А. Дружинина (начало 1840-х) боится вечером ходить мимо портрета мужа, поскольку полюбила другого и ей теперь стыдно. В доме Печорина (героя еще не нашего времени, а незаконченного романа «Княгиня Лиговская», 1836) висит жутко романтический портрет байронического типа, хозяин дома выведен с улыбкой более презрительной, чем насмешливой и с кинжальный взором. Там же и жанровая сцена, в которой женщина разрывается между старым поклонником и молодым любовником.Последнее — более активный способ использования картины, тут она намекает на перипетии романа.

Картины управляют сюжетом и композицией. Глядя на портрет матери, Дубровский решает спалить родную усадьбу, чтобы в ней не хозяйничал Троекуров. В «Жильблазе» за картиной обнаруживается дверь в потайной ход. В «Наташе» (1858) Н. Карташевской богатей Добромыслов, влюбившийся в «обычную» дворянку Наташу Немирову, посылает «эстафет», чтобы остановить обоз, в котором везут Наташин портрет. Получив желаемое, Добромыслов ликует над «карикатурным» образом любимой, то есть слово «карикатура» употреблено в противоположном нашему значении. В «Вальтере Эйзенберге» (1842) К. Аксакова (повесть посвящена как раз Карташевской) с картины заглавного героя сходят три девушки, снуют туда-сюда, не до конца ясно, насколько реально, но так или иначе эти перемещения занимают значительную часть сюжета. В «Живописце» Полевого и «Портрете» Гоголя ключевые сцены изменяющие судьбу героев, связаны с коллективными обсуждениями картин. В другом «Живописце» (1830), В. Карлгофа, герой обучается рисованию, чтобы написать портрет приглянувшейся девушки: удача предприятия приближает женитьбу. В финале пушкинского «Выстрела» появляется швейцарский пейзаж с двумя пулями, всаженными одна в другую, что позволяет автору вернуться к событиям из середины повести, продолжить оборванный рассказ.

Представь себе, что наши портреты, оставленные на некоторое время у г-на Макарова, принесли мне счастье. Один господин, когда-то служивший вместе с папа в Казани, узнал меня, пожелал меня видеть, и, так как он человек, опытный в делах, я ему поручила получить копии прошений и извещать меня обо всем, что происходит в судах, —

это тетка Толстого А.И. Остен-Сакен пишет другой его тетке, Т.А. Ергольской — пример из жизни, не из книжки.

В «Войне и мире» князь Андрей поставил умершей жене памятник, и ее мраморный лик (вернее, лик ангела, но он похож на Лизу) смотрел на вдовца в высшей степени укоризненно («Ах, зачем вы это со мной сделали?»), но через три года, когда Андрей, полюбив Наташу, решает, что жизнь его не окончена, Лиза смотрит на Болконского с живописного портрета весело и с любопытством.

Есть и еще пример из «Войны и мира», правда, из черновика. Анатоль Курагин картиной выманивает Наташу Ростову из гостиной, чтобы остаться с ней наедине. Тут что чудно, они идут смотреть на портрет французской актрисы м-ль Жорж, которая здесь же, живьем, декламирует в гостиной. Анатоль уводит Наташу от оригинала к копии. Тут, возможно, зашифрована идея, что и настоящая любовь Наташи к Андрею Болконскому подменяется ненастоящей.

— Как она хороша! — сказала Наташа, чтобы сказать что-нибудь.

— Я не нахожу, глядя на вас, — сказал Анатоль. — И теперь она толста, а вы видели ее портрет?

— Нет, не видала.

— Хотите посмотреть, вот в этой комнате?

— Ах, посмотрите, — сказала Hélène, проходя мимо их. — Анатоль, покажи графине.

Они встали и прошли в соседнюю картинную, Анатоль поднял тройной бронзовый подсвечник и осветил наклоненный портрет. Он стал рядом с Наташей, держа высоко одну руку с свечой и, наклонив голову, глядя на лицо Наташи. Наташа хотела смотреть на портрет, но ей совестно было притворяться, портрет не интересовал ее.

Анатоль, как вы помните, намеревался «увезти» Наташу, но не преуспел. А вот в повести Мельгунова «Кто же он?» (1831) девушка Глафира похищена этим самым им, и в пышных загородных хоромах, куда они приехали, оживают все нарисованные на картинах и вылитые в бронзе фигуры, начинают безумно плясать, а слуги им подражают, кривляются в унисон. Самое сильно место повести — момент, когда Глафира и похититель из хором выходят; тут картины не действуют, цитата в сторону, но когда вы еще насладитесь подобным зрелищем:

Направо, в лесу, блеснул огонек; светлая точка расширяется понемногу, образует шар, и он в мгновение бежит пожаром по лесу. Треск, гул, грохот оглушают воздух, все колеблется, сам ад пирует на земле. Но шар, подобно луне, поднимается величаво из-за облаков дыма; вдруг взвился он высоко и с треском распался на части. Огненный свод обнял поверхность и, словно шатер, раскинулся над землею. Изумруды, яхонты, алмазы горят на своде и отражаются в воздухе тысячью разноцветных огней. Воздушный шатер тихо опускается на вершины дерев и расстилается сетью над лесом.

В Штоссе» (1841) Лермонтова и в «Портрете» (1835, 1842) Гоголя сходящие с картины мрачные существа являются героям-художникам.У Лермонтова живописец Лугин возвращается из Италии, интересничает («Вот уже две недели, как все люди мне кажутся желтыми, — и одни только люди! Всё остальное как и прежде; одни лица изменились; мне иногда кажется, что у людей вместо голов лимоны») и предается модному сплину, по ходу которого нанимает нехорошую квартиру, где висит портрет старика. Старик скоро сходит с портрета и начинает играть с Лугиным в карты на свою дочь — увы, повесть осталась незавершенной. По некоторым сведениям, предполагалось, что в финале Лугин дефенестрируется, подобно, хотелось бы сказать, набоковскому Лужину, но это, конечно, будет натяжкой. А у Гоголя из рамы портрета, купленного за гроши в картинной лавке, выпадает сверток из синей бумаги с нечеловеческим количеством золотых червонцев…2

Пока они катятся, звеня и подпрыгивая, зададимся вопросом, откуда же брались в жилищах россиян все эти разнообразные художества?

При удобных оказиях — из-за рубежа. В «Мертвых душах» поминаются исторические картины, «неизвестно в какое время, откуда и кем привезенные к нам в Россию, иной раз даже нашими вельможами, любителями искусства, накупившими их в Италии по совету везших их курьеров». Нельзя исключить, что упомянутые курьеры не всегда были безукоризненно честны и водили своих клиентов по мастерским самых лучших живописцев, могли водить по хорошим знакомым, с которыми поддерживали и коммерческие отношения. Помещик Андрей Болотов (1738–1833), автор воспоминаний, написанных на рубеже XVIII-XIX веков на языке XXI-го, вывез с прусской войны «два живописных портрета, которые случилось мне купить в походе за безделку у солдат, доставших оные при разграблении замка Аленбургского». Литографии француза Анри Греведона фигурируют, например, в «Большом свете» (1839) В. Соллогуба, это был очень известный мастер, ас женских портретов, его популярность в России началась еще до войны 1812 года и продолжалась по меньшей мере три десятилетия.

Но значительная часть упомянутых выше и ниже культурных продуктов выполнена отечественным производителем.

Кто виноват Кто рисовал

Червонцы, как нетрудно предположить, меняют жизнь живописца Чарткова. До обретения богатства Чартков с самоотвержением предан своему труду, пропадает в раздумьях о природе творчества, не покладая рук служит искусству, забывая о еде и питье, отрывается от кисти не иначе как от прекрасного прерванного сна, но когда возвращается в реальность, вздрагивает перед ее холодным взором. Денег нет не только на оплату жилья, но даже и на свечу, и, что всего обиднее, на кисти и краски. После чудесного обогащения Чартков на короткий миг задумывается о том, что денег хватит на годы, которые можно посвятить размеренной работе и усовершенствованию манеры. Но берет верх тяга к красивой жизни: Чертков переезжает из «лачужки» на 15-й линии Васильевского острова в дорогую квартиру на Невский проспект и платит журналисту за рекламную заметку, которой — в сочетании с тем, что рекламируемый мастер живет в жирном месте — хватает, чтобы к художнику повалили заказчики.

Чартков стремительно становится модным портретистом, от заказа к заказу все меньше обращает внимания на художественную сторону дела и все больше идет на поводу у клиентов, которые, естественно, желают получить портрет покомплиментарнее. Поклонники, деньги, слава — жизнь удалась!

Но вот Академия художеств просит Чарткова приехать дать суждение о новом, присланном из Италии, произведении усовершенствовавшегося там коллеги. Коллега этот всем пренебрег, все отдал искусству, и достиг высот, на которые претендовал и Чартков, пока не растворил талант в коммерческой поденщине. На Чарткова шедевр товарища (Гоголь умалчивает, что именно изображено) произвел воздействие катастрофическое. Поняв, что убил свой дар, Чартков ожесточается и начинает скупать и физически уничтожать все доступное ему качественное искусство. Разрывает-разрезает картины, топчет их ногами, довольно быстро сходит с ума и умирает от злобы.

Эту тему — противопоставление художника-творца художнику-ремесленнику и, шире искусства как божественного пожара искусству-забаве — мы обнаружим, конечно, не только у Гоголя.

Аркадий Иванович два года писал картину, кончил, целую неделю любовался ею и вдруг задумался, взял кисть, замарал и сам изрезал ее ножом, —

это «Живописец» (1833) Николая Полевого. Не чужую изрезал, свою, поскольку вышла недостаточно прекрасной. Аркадий Иванович и близкий к автору рассказчик всю повесть на разные лады превозносят высокую душу творца, крайне уничижительно отзываясь о погрязших в быту «обычных людях». То, что герою не суждено жениться на любимой девушке, мы понимаем, когда она реагирует на его картину словами «Бесподобно! Прелестно!». Художника это дико фрустрирует: ведь на полотне Прометей, фигура мегатрагическая, орел тридцать тысяч лет каждый день прилетал и выклевывал ему печень (за ночь она снова вырастала). Только пустая душа способна говорить тут о прелести!

В «Именинах» (1835) Н. Павлова герой-музыкант, сын крепостного, шаг за шагом благодаря своему таланту приближается к высшим. Пусть он для них лишь «машина, которая играет и поет», но его уже приглашают на обеды (он сидит рядом с коллежским асессором: чин ничтожный, но для нашего музыканта абсолютно недостижимый), даже в гостиные, но в какой-то момент этого человека проигрывают в карты. Горькая деталь: за стол-то артиста допустили, но слуги понимают, кто есть кто, обслуживают нашего героя в последнюю очередь, из-за чего ему достается лишь один рак, а спаржу, салат и клубничный пирог он видит лишь на почтительном расстоянии. Похожие эпизоды есть в «Войне и мире», где слуга по ходу обеда у Ростовых обносит вином немца-гувернера, и в «Капитанской дочке» также обыкновенно обносят вином допущенного к столу гувернера-француза.

Выселяемый за неуплату заглавный герой «Художника» (1834) А. Тимофеева ставит на площади комод3 со своими вещами и объявляет, что это теперь его квартира (тема выселения за долги есть и в гоголевском «Портрете», повторяется у Гоголя и Тимофеева ситуация с журналистом-рекламщиком, а с «Живописцем» Полевого «Художника» объединяет картина с непокорным Прометеем).

В «Истории двух калош» (1839) Владимира Соллогуба, в другой «петербургской повести Гоголя, в «Невском проспекте» (1834), в «Вальтере Эйзенберге» Константина Аксакова описаны конфликты творческих натур с низкой действительностью. Причем если в «Калошах» представителем низкой действительности выведена скучающая аристократка, некоторое время покровительствовавшаяся искусствам, в «Проспекте» проститутка (персоны, от которых ничего особо прекрасного не ожидаешь), то Вальтера Эйзенберга не понимают его образованные соученики-студенты, люди, как указано, умные, любящие поэзию и уважающие высокие чувства. Но, увы, только в тех формах, которые им уже известны. Прогрессивные веяния — не для обыденных натур.

На дворе романтизм, превозносящий «особых» людей, рожденных для великих свершений. «Буря души, молнии вдохновения, восторг, который уносит художника как летучую звезду в объятия необъемлимого неба или, с гигантским светочем, низвергает во тьму преисподней» (панаевская «Спальня светской женщины»).

Безумные и почти поголовно нищие артисты — ягоды того же поля, что циничные и чаще обеспеченные «лишние люди» (с Онегиным публика познакомилась в 1825, с Печориным в 1838, с герценовским Бельтовым в 1846, с Чацким, который есть нечто среднее между лишним ч. и безумным х., — после 1824-го): и те и другие задыхаются в заболоченной общественной атмосфере. Из пламенных байронов они с десятилетиями превратились в байронов меланхолических, но смотреть на мир с высот духа не перестали.

Русский художник начинает осознавать себя как самостоятельную боевую единицу, как творца, отвечающего перед Аполлоном, а не перед обществом (параллельный процесс — профессионализация литературы, появление института гонораров, коммерческих журналов). В эпоху «Войны и мира» роль художника была сугубо служебной: иконопись, интерьеры во дворцах, парадные портреты, исторические картины с предустановленными сюжетами.

Существовала, скажем, традиция написания картин по «программе». Знающий человек вроде архимандрита Иосифа Туробойского, драматурга и математика Феофана Прокоповича, поэтов Г.Р. Державина и В.В. Капниста втолковывал художнику, что на полотне должны присутствовать якорь и руль, если надо подчеркнуть морские победы воспеваемого монарха, или пушки и знамена, если речь о сухопутных победах, а еще пригодятся каждый в своем значении факел и раковина. Знающий же человек черпал свои знания из соответствующей справочной литературы. На Западе такие книги выходили аж с шестнадцатого столетия, да и на русском такое издание появилось уже в 1706 году. Не только на русском, на разных языках, но в том числе и на русском издал эту книгу в Амстердаме гигантским по тому времени тиражом 800 экземпляров Петр Первый, она называлась «Эмблемы и символы», известна как первая отечественная светская книга с картинками, а картинок этих было 848.

Слон означал — «Я полагаюсь на самого себя». Хороший символ.

Повешенный лев — Швецию. Символ не столь жизнерадостный, но в тот момент для Петра актуальный (надо заметить, что большинство картинок было заимствовано из европейских источников, но кое что, в том числе льва, нарисовали специально для этой книги).

Переиздание этой книги полтора столетия спустя читает маленький Федя Лаврецкий, герой тургеневского «Дворянского гнезда»:

Купидон с голым и пухлым телом играл большую роль в этих рисунках. К одному из них, под названием «Шафран и радуга», относилось толкование: «Действие сего есть большее»; против другого, изображавшего «Цаплю, летящую с фиалковым цветком во рту», стояла надпись: «Тебе все они суть известны». «Купидон и медведь, лижущий своего медвежонка» означали: «Мало-помалу».

Конечно, большие мастера могли и в заказном жанре блеснуть стилем, даже и себя на какой-то манер выразить, даже и политическое высказывание осуществить. Есть, например, точка зрения, что «Портрет Екатерины законодательницы в Храме богини Правосудия» Левицкого (написанный по «программе» архитектора Н.А. Львова) это обращение дворянства к императрице, подталкивание ее к ценностям означенной богини. Но все это — лишь как дополнение к основному блюду, которое, не будь заказчика, вообще бы не было приготовлено. Лучшие художники работали при дворе, состояли в императорском штате. Модные или стремящиеся стать модными авторы полностью зависели от заказчиков портретов: особо язвительно портретисты выводятся в «Живописце» Полевого, один из них носит фамилию Чистомазов. Некоторые мастера, Рокотов (в мастерской которого современник видывал одновременно по пятьдесят незаконченных портретов) или Брюллов, или Левицкий, действительно безумно богатели на своих моделях, но это речь о единицах. О статусе бедных живописцев-самоучек можно судить по такому случаю: для упомянутого выше А.И. Чихачева художник Иван Ильич Орехов написал в 1831 году семейный портрет за 75 копеек серебром, по тогдашнем курсу это примерно три бумажных рубля, а напомним, что за литографированный — не рукодельный! — портрет Булгарина Чихачев собирался выложить пятирублевку.

Мущина без сертука

Художники-герои Гоголя Чартков и Пискарев, как и главный герой «Живописца», заканчивали Академию художеств в Петербурге (основана в 1757-м). Вообще же художественное образование в России отсчитывается с 1711 года, когда при Петербургской типографии появилась — благодаря, понятно, царю Петру — Школа рисования. В 1715-м рисование вошло в программу Морской академии, в 1716-м — Хирургической школы при военном госпитале, в 1721-м — Карповской школы Феофана Прокоповича, в 1724-м — Академии наук (тут, правда, на правах факультатива), в 1732 — Кадетского корпуса, в 1747-м — гимназии при Академии наук, с 1764 — Института благородных девиц. Наконец, в 1786-м царица Екатерина приступила к созданию сети народных училищ, где среди обязательных предметов тоже было предусмотрено рисование.

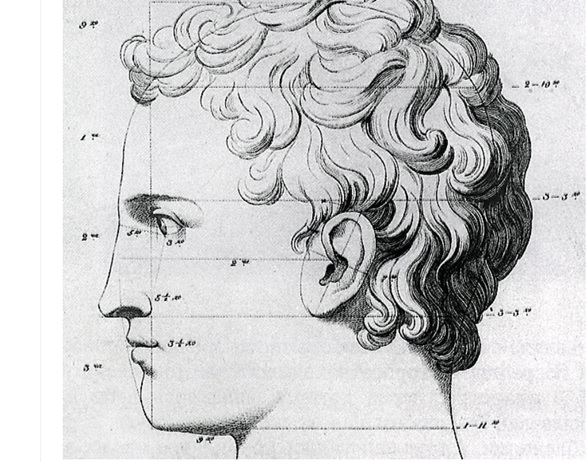

В 1735-м издан первый учебник по рисованию в переводе на русский («Основательные правила, или Краткое руководство к рисовальному художеству» Иоганна Даниэля Прейслера ), в 1772-м первый подобный отечественный труд «Изъяснение краткой пропорции человека, основанной на достоверном исследовании разных пропорций древних статуй» в исполнении знаменитейшего тогда художника Антона Лосенко, который именно в год издания книги стал директором Академии художеств. Основное внимание уделялось точности изображения, человеческая фигура делилась на 360 долей, гармония фиксировалась в хищных цифрах.

Цели обучения были в основном практические. Приобретение «верного глаза и гибкой руки», «писать и изображать цифирь легко, коль скоро свободно рисовать начнут», — это из рассуждений екатерининского вельможи И.И. Бецкого, теоретика и практика российского образования, создателя Смольного института и Воспитательных домов в двух столицах.

Выпускник Академии художеств мог получить десятый чин табели о рангах, а с ним и возможность личного дворянства, если становился чиновником с обязанностями художника. Такие должности случались в министерствах, и на них нужно было совмещать художественную работу с административной. У Полевого упоминается такой сотрудник одного из министерств, трудящийся там переводчиком и рисовальщиком промышленных машин. В той же повести, в «Живописце», выведены штатные художники Эрмитажа: музей получал заказ на копию какой-нибудь картины, а исполняли работу сотрудники на зарплате.

— Этого проклятого Каналетти мы с тобой мажем, а ведь Палитрин-то схватил получше заказец: ведь ему отдали скопировать для графа «Капуцинский монастырь» Гранета, —

обращается художник-старик к подмастерью: не то, что он прямо так уж низко ценит Каналетто, просто списывает одну его картину в десятый раз.

Показательна биография выпускника Академии Василия Петровича Петрова (1770-1810). После обучения он выполнял заказы двора, связанные с фиксацией этнографических образов. В воспоминаниях современника он едва ли не превращается в агента по поиску новых фаворитов для Екатерины:

В 1790-х годах в Жиздринский уезд Калужской губернии приехал молодой художник В. Петров.

Он писал портреты крестьян, платил хорошие деньги — 40 копеек в день, больше, чем за работу в поле.

Долго крестьяне думали и гадали, зачем художнику портреты, сочиняли всякие небылицы.

Появилась даже целая легенда: Государыня Императрица хочет устроить особую губернию для самых красивых и царствовать там, чтобы все цари ей завидовали.

И будет эта губерния то ли на Волге, то ли в Сибири.

Поселят туда только очень красивых.

Прослышала Государыня про Жиздринский уезд, что очень уж красивый и здоровый здесь народ, и отправила художника рисовать портреты.

Посмотрит на них и тогда уже выберет, каких красавцев забрать к себе в новую губернию.

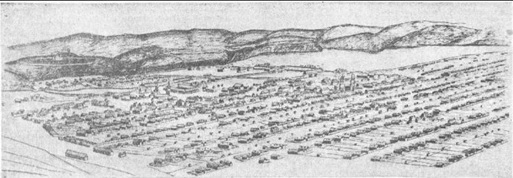

С 1801 года Петров работает как раз в Эрмитаже «мастером живописи», но занимается отнюдь не Каналетто и Гране. Теперь он командирован указом Александра в Сибирь «для снятия видов казённых горных заводов». Десять лет прожил в Барнауле, выезжая для работы довольно далеко, вплоть до Забайкалья. Акварель «Вид Барнаульского сереброплавильного завода», эскиз маслом «Вид внутренности Барнаульского завода», перьевая зарисовка панорамы Барнаула (на картинке), «Вид Бухтарминского рудника»… За последнюю работу он получил в 1806 году звание Академика живописи.

В 1809 году художнику дозволяется вернуться в Петербург, но совсем молодой Петров скончался в Барнауле в 1810-м, и есть, увы, версия, что покончил с собой.

В столицах в это время его коллеги-романтики отстаивали право художника рисовать не по заказу, а по своему усмотрению. Герой Тимофеева, подрядившись писать портрет прекрасной барышни, не выдерживает такого унижения, вскакивает, бросает в модель палитру и уносится прочь. Герой Полевого мстительно выводит портретируемую с ослиными ушами, которые, к сожалению, потом приходится замазать. Герою Тимофеева ненавистно отделывать интерьеры, учить учеников и даже «рисовать картинки» к поэмам «каких-то поэтов», хотя, казалось бы, чем плохо дружить с другими Музами. И у него, и у Полевого «художник» (возвышенный дар) противопоставляется «живописцу» (ремесло). У Полевого в качестве унизительного занятия упоминается создание косморамы (оптическая игрушка). Из него же: «Художникам говорят “играй!”, как говорят собачке: “Служи!”». Неприятно! Следующая цитата — я знаю, из Тимофеева она или из Полевого, но вам не скажу, потому что разницы в отношении их любимых персонажей к предмету никакой нет:

Истинный художник — это царь среди людей, волшебник среди природы; на голос его преклоняется народ, по мановению руки его пляшут толпы невидимых духов, страсти облекаются в живые образы, гроб сказывает свой ответ! И я ошибся, избрав себе поприщем жизнь художника? Я ошибся, думая, что на голове моей светит пламя избранника божьего?

«Гроб сказывает свой ответ» — прекрасно! Кому попало он ответ, конечно, не скажет. Но:

Сколько раз, в грустном, безнадежном отчаянии, думал я, что весь мир хвастливо ошибался и грубо ошибся, что изящного вовсе нет в мире, что все это бред, вздор, мечта, что художник есть такой же работник, как слесарь, кузнец, плотник…

Действие «Войны и мира» происходит, когда волна романтизма еще не добралась до русских берегов, сочинялся роман, когда она, по видимости, несколько схлынула, уступив место реалистам-натуралистам. На самом деле не так далеко и схлынула, она и до сих пор определяет представления многих из нас о ремесле артиста. Но как актуальный тренд — да, прошла горячую стадию. В «Анне Карениной» (годы создания 1873-77 примерно совпадают с временем действия) Анна и Вронский едут в Италию, где встречаются, в частности, с художником Михайловым, который изображает Иисуса Христа не как сверхъестественное существо, а как историческую личность, обыкновенного человека.

В «Войне мире» Толстой пишет о начале века, имея в виду, конечно, и опыт последующих десятилетий. Критика Толстым романтических представлений об особой личности заметна в следующем пассаже о Наполеоне:

Величие как будто исключает возможность меры хорошего и дурного. Для великого — нет дурного. Нет ужаса, который бы мог быть поставлен в вину тому, кто велик. «C’est grand!» — говорят историки, и тогда уже нет ни хорошего, ни дурного, а есть «grand» и «не grand». Grand — хорошо, не grand — дурно. Grand есть свойство, по их понятиям, каких-то особенных существ, называемых ими героями. И Наполеон, убираясь в теплой шубе домой от гибнущих не только товарищей, но людей, им приведенных сюда, чувствует que c’est grand, и душа его покойна.

И никому в голову не придет, что признание величия, неизмеримого мерой хорошего и дурного, есть только признание своей ничтожности и неизмеримой малости.

Сравним это с пассажем из «1000 душ», где особые существа именуются «забелкой человечества», —

Люди разделяются на два разряда: на человечество дюжинное, чернорабочее, которому самим богом назначено родиться, вырасти и запречься потом с тупым терпением в какую-нибудь узкую деятельность, — вот этим юношам я даже советую жениться; они народят десятки такого же дюжинного человечества и, посредством благодетелей, покровителей, взяток, вскормят и воспитают эти десятки, в чем состоит их главная польза, которую они приносят обществу, все-таки нуждающемуся, по своим экономическим целям, в чернорабочих по всем сословиям. Но есть, mon cher, другой разряд людей, гораздо уже повыше; это… как бы назвать… забелка человечества: если не гении, то все-таки люди, отмеченные каким-нибудь особенным талантом, люди, которым, наконец, предназначено быть двигателями общества, а не сносливыми трутнями… —

— и оставим тему.

Красоту для героев «Войны и мира» творили подневольные сотрудники. У старого князя Болконского есть домашний архитектор, «по странной прихоти князя допускаемый к столу, хотя по своему положению незначительный человек этот никак не мог рассчитывать на такую честь». Портреты Екатерины и Пьера для старого графа Безухова рисовал столь же незначительный человек, домашний живописец. Мы не встретим его в романе, но можем встретить в черновике:

Анна Михайловна шла всё вверх и наконец отворила дверь налево. Она ошиблась этажом и дверь, которую она отворила, вела в комнату живописца графа.

— Кого надо? — спросил сердито хриплым голосом толстый мущина без сертука, в вязаных помочах.

Шары Пьера

Август 1812 года. Враг взял Смоленск, а совсем рядом, в Лысых Горах, умер старый князь Болконский. Княжна Марья после смерти отца пытается выехать из усадьбы, чтобы не попасть под француза, но ее останавливают бунтующие мужики. Николай Ростов, сказочный рыцарь, появляется в решающий момент и спасает Марью. Ее брат Андрей поступает адъютантом к Кутузову, ведет с фельдмаршалом беседы о судьбах России и очень утешается тем, что Кутузов обещает заставить неприятеля есть лошадиное мясо. Так и будет. Но пока «стремительно разбежавшийся шар нашествия» катит к Москве, жители бегут из города. Из двухсот пятидесяти тысяч человек в древней столице к вступлению Наполеона останется всего десять.

Пьер Безухов уезжать не хочет, жаждет деятельности. У него есть деньги, и, значит, больше возможностей помочь армии. «Узнав, что граф Мамонов жертвует полк, Безухов тут же объявил, что он отдает 1000 человек и их содержание». Матвей Александрович Дмитриев-Мамонов — реальное лицо, тоже, как и Безухов, сын фаворита Екатерины.

Чуть ниже в книжке уточняется — Мамонову полк будет стоить 800 000 рублей, а Безухов потратит еще больше, то есть, выходит, около миллиона. Это, конечно, очень много.

Ближе к концу столетия историк Николай Дубровин, основываясь на документах Синода, составил «Ведомость пожертвований духовенства на войну 1812 и 1813 гг.» Восемьдесят восемь жертвовавших субъектов, под первым номером Санкт-Петербургская Александро-Невская Лавра и преосвященный Амвросий с братиею, под последним — Соловецкий монастырь, между ними все региональные епархии. Общая сумма — 934 884 рубля и 6 с половиной копеек. Ну, к этому добавляются пожертвования натуральные — под четыре тысячи аршин холста, платки с кружевами, 15 серебряных медалей, 5 ружей, 1 сабля, 2 тесака. Кроме того, Дубровин признавал, что мог учесть не все. И, тем не менее, не будет большой натяжкой сказать, что и Пьер Безухов, и граф Мамонов, каждый из них пожертвовал на войну 1812 года примерно столько же денег, сколько все вместе взятые отечественные священнослужители. Уважая, однако, щедрость миллионеров, не будем забывать, что они, что называется, могли это себе позволить, а священнослужители благоденствовали более чем не все.

За три дня до Бородинского сражения, которое состоялось 26 августа (даты я привожу по старому стилю), Пьер,

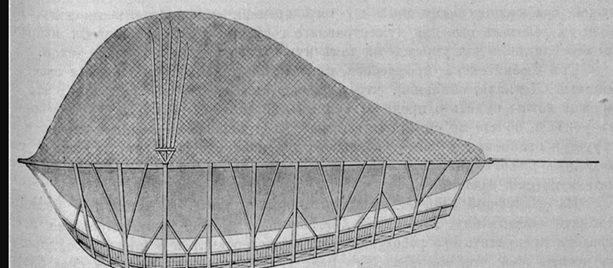

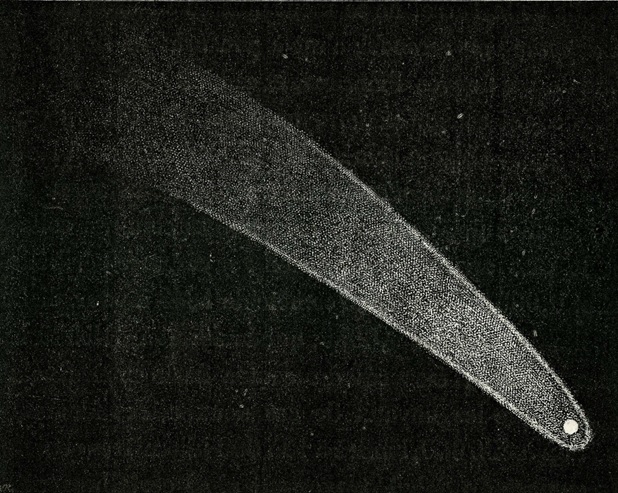

для того чтобы развлечься, поехал в село Воронцово смотреть большой воздушный шар, который строился Леппихом для погибели врага, и пробный шар, который должен был быть пущен завтра. Шар этот был еще не готов; но, как узнал Пьер, он строился по желанию государя.

Дальше Толстой цитирует реальное письмо царя к высшему московскому должностному лицу, Федору Ростопчину, который с мая 1812 по август 1814 был одновременно и военным, и гражданским начальником столицы. Смысл письма — координировать действия Леппиха и армии и следить, чтобы шар не улетел в чисто поле и не попал в руки Наполеона. Руководство действительно надеялось, что аэростат немецкого инженера Франца Ксавье Леппиха сможет парить, по мановению капитана, и по ветру, и против ветра, и сбрасывать на вражескую армию гранаты и ящики, наполненные порохом, которые будут взрываться от удара о твердую поверхность. Не всем затея казалась разумной. Сильно возражал, например, А.А. Аракчеев, председатель департамента военных дел, но ему царь, воодушевленный леппиховым креативом, просто ответил «Ты глуп».

За день до поездки Пьера в Воронцово главнокомандующий Кутузов спрашивал Ростопчина:

Государь Император говорил мне об еростате, который тайно готовится близ Москвы. Можно ли им будет воспользоваться, прошу мне сказать, и как его употребить удобнее…

Неуправляемые аэростаты к тому времени давно существовали, в том числе и пассажирские: в 1803 году несколько россиян впервые поднялись в воздух на французском аппарате, привезенном супругами Гарнерен, а в 1805-м и на отечественном, который сконструировал штаб-лекарь Иван Кашинский. Но Леппих утверждал, что уже смог организовать в Париже трехчасовой управляемый полет. Учился Леппих — что звучит логично — у птиц.

Дабы узнать механизм птичьего полета, Леппих тщательно их наблюдал, разбирал перья и крылья их и после многих поисков нашел, что птицы маханием крыльев своих делают в атмосфере пустоту, которая принуждает их стремительно расширяться в облегченном пространстве, —

по некоторым сведениям, этот пассаж из доклада графа Д. Алопеуса (он был ярым энтузиастом проекта и способствовал появлению изобретателя в России) император Александр даже подчеркнул карандашом.

Аэростат — по форме, конечно, не слишком шар, но современники называли его именно этим звучным коротким словом — должен был сшит из плотной тафты, пропитанной каучуком, иметь длину около шестидесяти метров и наполняться «водотворным гасом». На оболочке шара предполагалось укрепить на пружинных рессорах машущие крылья, чтобы их приводили в движение размещенные в подвешенной ниже гондоле «гребцы». Впрочем, можно убрать кавычки, действительно гребцы, только разгребать им предстояло не воду, а воздух. Всего шар должен был поднимать до пятидесяти-шестидесяти человек, часть из которых обеспечивала бы движение крыльев, а другие кидали на неприятеля смертоносные снаряды.

Производство шара началось 8 мая, сначала близ Тюфелевой рощи (район ЗиЛа, где, впрочем, уже никакого ЗиЛа нет), но быстро переехало в усадьбу графа Воронцова, на нынешний Юго-Запад Москвы. Леппих обещал в короткий срок построить едва не пятьдесят аппаратов. Ему были выделены деньги, мастера, рабочие, из Германии спешно переправлялись инженеры, из Вильно тесьма, сто шестьдесят пехотинцев охраняло покой трудящихся. Работали по семнадцать часов в сутки, Леппих по ходу дела открыл способ производства водорода из металлических опилок, а не из листов железа, изобрел некий новый вид облегченной пики с высверленным древком. То есть был он не мошенником, а талантливым авантюристом, взвалившим на себя неподъемное — как вскоре выяснилось — дело.

Работы было велено сохранять в «непроницаемой тайне». В усадьбе якобы функционировал завод сельскохозяйственных машин, распространялись слухи, будто на самом-то деле речь идет о пушечных снарядах новой модификации, купцу, что подрядился поставить невероятное количество тафты, пояснили, что открывается производство инновационного медицинского пластыря. Но информация, что в Воронцово мастерят нечто совершенно необыкновенное, все же просачивалась, особенно из-за того, что усадьбу несколько раз навещал Ростопчин, а в середине июля заезжал и сам император.

Вскоре скрывать сведения о загадочном производстве возможности уже не было. Граф Ростопчин вынужденно выпустил для горожан афишу с разъяснениями, которую Толстой тоже хотел процитировать в «Войне и мире», след остался в черновике:

Мне поручено от государя сделать большой шар, на котором 50 человек полетят, куда захотят, и по ветру и против ветра, а что от него будет — узнаете и порадуетесь. Если погода будет хороша, то завтра или послезавтра ко мне будет маленький шар для пробы. Я вам заявляю, чтобы вы, увидя его, не подумали, что это от злодея, а он сделан к его вреду и погибели.

Тогда-то и поехали москвичи смотреть на чудный шар. Следы этих экскурсий сохранились в разных воспоминаниях; скажем, у балетмейстера Адама Глушковского:

Чтобы затушить в народе страх по причине приближавшейся опасности, занимали его устройством на Воробьевых горах какого-то огромного шара, который, как носились слухи, подымется над войском Наполеона и прольет огненный дождь на его армию.

Но дождь не затушил страх и не нанес погибели врагу — по той простой причине, что не пролился. Испытание шара — то, на которое поехал Пьер — оказалось неудачным. И ранее Леппих не мог поднять в воздух модель, на стройке не хватало одного, другого, пятого, десятого, Леппих ругался на российские материалы, долго искали выдержанное дерево, дождевая вода попала в бочки с готовым водородом и испортила его… И т.д., и т.п.

Сроки, обещанные мастером, срывались несколько раз, к Бородинской битве аппарат не поспел. Куратор затеи Ростопчин, несколько раз восхищенно отзывавшийся о личности и квалификации Леппиха, 29 августа в сердцах написал царю, что с шаром ни черта не выходит, а Леппих сумасшедший шарлатан.

В Москву французы войдут 2 сентября и увидят — цитирую воспоминание одного из французских офицеров — совсем другие шары.

Мы вдруг увидели тысячи колоколен с золотыми куполообразными главами. Погода была великолепная, все это блестело и горело в солнечных лучах и казалось бесчисленными светящимися шарами. Были купола, похожие на шары, стоящие на шпице колонны или обелиска, и тогда это напоминало висевший в воздухе аэростат. Мы были поражены красотой этого зрелища.

Работа над шаром Леппиха, однако, со сдачей Москвы не прекратилась. На инженера потрачено уже столько денег, что хочется продолжать в него верить. Производство на ста тридцати подводах эвакуировано в Нижний Новгород, а оттуда в Петербург, вернее, в дворцовый парк Ораниенбаума. Работа кипит, как и в Москве, в роскошных интерьерах, на сей раз в павильоне Каменное зало, который сохранился, интернет даже утверждает, что сейчас там функционирует «интерактивный кинотеатр». В один из ноябрьских дней Леппих снова заявил, что шар почти готов, что пусть царь одевается потеплее и едет в Таврический сад, куда Леппих лично прилетит на аппарате. Царь оделся, но дождался лишь барона Тизенгаузена, который доложил, что «шар лопнул прежде, чем поднялся».

Думаете, на этом месте Леппиха наконец погнали взашей? Ничуть ни бывало, его финансировали еще почти год, и лишь в октябре 1813-го после еще нескольких неудачных опытов инженеру дали укорот. Леппих не унимался, прибыл к Александру в ставку в Труа (русская армия шла на Париж), продолжал настаивать, что путь избран верный, но на сей раз его не услышали. На иной вкус, хорошо, голову не оторвали.

А что было с Леппихом до и после?

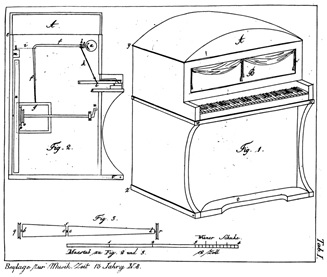

Он родился в 1775-м году в Нижней Франконии (Бавария) в крестьянской семье. Был женат на аристократке, но после смерти жены тесть выгнал его из дома за излишнюю тягу к изобретательству. Самым удачным его предприятием было изобретение панмелодиокона, портативного пианино, с которым он довольно успешно гастролировал по континенту два года буквально перед тем, как переключился на шар. Сам Леппих музыкантом не был, с ним путешествовал композитор и исполнитель Конрадин Крейцер.

В конце 1811-го Леппих подарил прибор Марии-Луизе, жене Наполеона, а с самим Наполеоном вступил в переговоры по поводу другого прибора, уже знакомого нам летательного аппарата.

Но Наполеон настороженно относился к аэростатам после собственной коронации в конце 1804 года. К тому событию упоминавшийся выше Гарнерен построил шар, к которому была прикреплена огромная фигура орла. Шар, ясное дело, улетел в небеса, додрейфовал аж до Рима, а орел упал на гробницу Нерона. Венок, украшавший орла, зацепился за край этой гробницы (довольно высокого сооружения в форме постамента для конного памятника), и шар, таким образом, вместо Наполеона короновал Нерона, что было прямо-таки даже и оскорбительно.

И Наполеон выгнал Леппиха, запретив даже и думать о шаре. Инженер перебрался в Тюбинген (тогда Виттенбергское королевство), где все же приступил к практическому воплощению своей затеи. Разведки нескольких государств следили за развитием событий, мало ли, вдруг действительно выгорит что-нибудь полезное. Слухи дошли до Наполеона. Он велел арестовать изобретателя и привезти во Францию, после чего Леппих счел за благо сбежать в Россию.

Что было дальше, вы прочли выше, а вот что было еще дальше. Покинув Россию, Леппих купил поместье в Баварии (тут естественным образом закатывается в скобки предположение, что на деньги из нашей казны), еще некоторое время возился с шарами, ориентируясь уже не на военный, а на коммерческий сектор, но снова не преуспел. Зато начал производить хорошие гвозди; тоже, думаю, не так это просто. В 1819-м изобретатель продал имение и навсегда исчез в неизвестном направлении. Последнее, конечно, будит творческую фантазию.

Троянский шар