Опубликовано в журнале ©оюз Писателей, номер 13, 2011

«Живя в этой провинции»: Александр Введенский и мир Харькова

Борис Викторов. Александр Введенский и мир, или «Плечо надо связывать с четыре» // Введенский А. Всё. — М.: ОГИ., 2010. — С. 446–581.

Прости, дорогой Александр Иванович… Ты просто поглупел, живя в этой провинции. Ведь должно быть не с кем даже поговорить.

Из письма Д. Хармса к А. Введенскому

Понятие места и времени для автора этих строк всегда было весьма относительно. Занимаясь историей культуры 1910–30-х гг., и написав книгу о Зазеркалье этой феноменальной эпохи, он отлично помнит, как в разные времена относились к его родному городу. В бытность Харькова первой столицей УССР центр украинской литературной жизни переместился именно сюда, а будущие писатели, мечтая о Харькове как о беспрецедентном локусе культуры, начинали слетаться в него со всех окраин своей Гражданской войны уже в начале 1920-х годов. Впрочем, «центростремительные» прецеденты случались и несколько ранее: «Не требуется больше знакомства с академической премудростью Парижа, Рима и Мюнхена — каждый футурист в самом себе носит каноны своего искусства», — писала пресса в 1918-м году о самодостаточности харьковской кубофутуристической группы «Семь плюс три». Позднее, с приходом пролетариата в литературу, истосковавшиеся в киевских провинциях авторы даже завидовали жителям слободской столицы. «Вот где серо-зелёная тоска, так это на этом хуторке, что Киевом зовётся!»1 — восклицает эпистолярий того косноязычного времени.

В атмосферу «хуторских» отношений и уютного литературного междусобойчика ленинградский писатель Александр Введенский попал, казалось бы, случайно. Пребывая в Харькове летом 1936-го года в компании с Сергеем Михалковым по мимолётным издательским делам, он неожиданно влюбился в двадцатитрёхлетнюю Галину Викторову, которая работала техническим секретарём кабинета молодого автора местного отделения Союза писателей. Желание разом порвать с прежней жизнью и кошмаром репрессий в связи со старым делом ОБЭРИУ подвигло Введенского на вполне «рядовой» безумный поступок. Женившись на Галине Викторовой, убежавшей из дому, он уносится на Кавказ, куда, впрочем, были устремлены искушённые взоры многих харьковских писателей-донжуанов — от Ивана Днипровского и Валерьяна Полищука до Николая Кулиша и Юрия Яновского.

Так ленинградский несоветский поэт Александр Введенский, который «сочинял и протаскивал в детскую литературу политически враждебные идеи и установки, культивировал и распространял поэтическую форму “зауми” как способ зашифровки антисоветской агитации», стал харьковчанином и обзавёлся семьёй. В графе «дети» в паспорте поэта в 1937-м появился трёхлетний пасынок Боря, а также любимец Петя, родившийся в этом же зловещем году. Первый из них — в дальнейшем харьковский инженер-строитель — написал свои воспоминания «Александр Введенский и мир, или “Плечо надо связывать с четыре”», вошедшие в новейшее собрание сочинений поэта «А. Введенский. Всё».

«Дядя Боря говорит…»

Тут зима. Сейчас иду обедать.

Время тут такое же как в Ленинграде, то есть как две капли воды.

Из письма А. Введенского к Д. Хармсу

Изданий творческого наследия Александра Введенского было не так уж много. Хранитель архивов поэта философ и музыковед Яков Друскин (1902—1980) был вполне законно подозрителен ко всем интересующимся, а наиболее рьяным отвечал, что легализировать творчество ОБЭРИУ ещё не время. Наконец, стараниями одного из таких патриотов истории советской зауми — студента-филолога Михаила Борисовича Мейлаха (р. 1944) — дело издания не только «детских», но и «взрослых» вещей Введенского обрело реальные очертания. Так, за вышедшим в 1984-м году двухтомником «Полное собрание сочинений» (Ann Arbor: Ardis) с предисловием Мейлаха последовало двухтомное «Полное собрание сочинений» (М.: Гилея) 1993-го года, но жене и детям поэта этих книг никто не прислал, — и в кругу их знакомых Александр Введенский оставался известен только как детский писатель, автор журналов «Ёж» и «Чиж», полюбившимся всесоюзной детворе книжкой «Кто?»: «Дядя Боря говорит, / Что / Оттого он так сердит, / Что / Кто-то на пол уронил / Банку, полную чернил, / И оставил на столе / Деревянный пистолет, / Жестяную дудочку / И складную удочку».

Упоминая об одном из позднейших изданий поэта, Борис Викторов уточняет для неблагодарного потомка: «Галина Борисовна так и не получила эту книжку. Не смогла её показать ни обитателям дома “Слово”, ни друзьям своим, ни врагам. Так и умерла, не дождавшись книжки. Ты думаешь, хоть один издатель “доставил“ семье Введенского хоть один экземпляр издания 1993 года? Или хоть один экземпляр издания 1997 года? Или хоть один экземпляр издания 2000 года? — Успокойся, не “доставил“». И это несмотря на то, что Галина Викторова, сохранившая рукописи мужа, уцелевшие после его ареста и обыска в 1941-м, как могла помогала в деле издания наследия Введенского. «Миша едет в Харьков, чтобы встретиться с Вами, — сообщал Друскин о приезде Мейлаха в Харьков 1960-х годов. — Вы давно писали мне, что у Вас сохранились некоторые Шурины рукописи. Если Вы можете передать их Мише или переснять их и дать ему снимки, я разберу их, Миша отпечатает и Вы получите их». Борис Викторов с горечью отмечает: «То, что было передано в этот период, а также в последующие годы, в основном, обратно не возвращалось».

Почему только сегодня публикуется это богатейшее в смысле уточнения истин и гипотез мемуарно-эпистолярное наследие? Скажем, во времена проклятого социализма было, как говаривал Друскин, ещё рано. Но ведь позднее что-то менялось? «Всё таки что-то начинают понимать. Это всё, конечно, для будущего, а Вы сами понимаете, что нам надо торопиться, чтобы сделать всё возможное для Шуры», — писала Галине Викторовой в 1978 году первая жена Введенского, а именно — Тамара Липавская (второй была Анна Семёновна Ивантер). «И при всём при этом, — сообщает Борис Викторов, — у меня остались неопубликованные письма и документы, некоторые воспоминания о нём, о его жене, его семье, его друзьях и знакомых. И всё это некуда девать».

На самом деле автор этих строк, издававший в Харькове в 1990-х годах журнал «Український Зас╗в» (на который не раз ссылается Борис Викторов), и сотрудники местного Литературного музея (в котором автор-редактор также работал главным хранителем) всегда проявляли искреннее внимание к родственникам и друзьям репрессированных харьковских писателей. С открытием харьковского Литературного музея в начале 1990-х туда осторожно потянулись дети писателей из числа «врагов народа» сталинской эпохи, принося с собой горькие истории о своих семьях. Подобное уже случалось в их жизни в 1940-х годах, во время войны, когда из Харькова ушли большевики, репрессировавшие их родителей, в воздухе запахло возрождением национальной культуры, открылась «Просв╗та» и из учебников исчез культ Сталина2. И хотя в Литературный музей приходили многие, лишь некоторые из них сумели сохранить хоть что-нибудь из творческого наследия родителей. В случае с архивом Введенского дело обстояло несколько иначе: в Литературный музей приходил сын Введенского Пётр, но ничего из отцовского архива не приносил, и воспоминаний об отце не оставил, и лишь сегодня, после своей смерти в 1993-м году, он попал в «историю с папой» в воспоминаниях своего сводного брата. «Однажды, когда Петя работал в опере рабочим сцены, вечером давали “Лебединое озеро”, — вспоминает Борис Викторов. — Во время действия Петя находился на колосниках (над сценой), на которых после дневного представления “Евгения Онегина” залежались остатки конфетти для имитации снега в сцене дуэли. Петя по неосторожности задел эти залежи, и снег пошёл теперь уже в первом акте “Лебединого озера” акурат во время исполнения pas de trois». Смешно, не так ли? «Конечно, если бы такое произошло в XXI веке, то было бы расценено как удачная находка режиссёра, — поясняет мемуарист, — но во времена социалистического реализма данное обстоятельство было воспринято неподготовленной публикой с недоумением и обидой, а у “шерстяных пузатых” балетных вызвало панику. (Обэриутам это бы понравилось.)» «Когда Петя выходил из дома, за пазухой у него всегда торчал журнал “Новый мир”», — сообщает его брат-мемуарист.

Как бы там ни было, но у самого автора воспоминаний на заре «незалежности» так ничего и не удалось выяснить по поводу его отчима кроме того, о чём уже сообщал Мейлах.

Слово про «Слово»

Дорогой Александр Иванович,

Я слышал, что ты копишь деньги и

скопил уже тридцать пять тысяч.

К чему?

Из письма Д. Хармса к А. Введенскому

Вполне может быть, что биографический материал о Введенском попросту «перележал» у автора воспоминаний своё, пресловутый «срок давности» начал настигать, и оказалось, что рукописи, может быть, и не горят, но имеют свойство стариться. «Мне показалось также необходимым несколько дополнить или даже поправить кое-что из того, что уже публиковалось, — подтверждает наши опасения мемуарист. — После того как о Введенском так громко и много заговорили, у меня появилось ощущение, что во взаимоотношении с ним меня лишили некой тайны, а потому скрывать больше нечего». Но Борис Викторов всё-таки нашёл свойственный лишь ему модус проговаривания горьких откровений о жизни и судьбе Александра Введенского. Например, совершенно замечательна его придумка писать историю поэта для детей, обращаясь «на ты» с юным читателем. «Когда будешь в Феодосии, — то и дело сбивается на свойский тон автор, — пойди в музей Айвазовского и обрати внимание на его многочисленные невиданно огромных размеров автопортреты. На всех на них он изобразил себя с большой любовью и необузданным уважением, всегда при всех регалиях, лентах, орденах…», ну а «если любишь русский язык, читай сказки братьев Гримм только в пересказах Введенского под редакцией Маршака (в последние годы эти сказки издают в пересказах “родных и близких” издателей… с пересказов Введенского)». Форма рассказа «для младших школьников» была выбрана Викторовым неспроста, ведь и сам Введенский, и его друзья-коллеги по ОБЭРИУ сознательно скрывались в детской литературе, где можно было открыто писать откровенно абсурдные вещи, камуфлируя их под детский лепет и прочую подростковую несуразицу. (Маршак, говорят, ценил «детского» Хармса и не восторгался Хармсом «взрослым», считая его творчество литературным штукарством.) Это уже позднее, когда стихотворная заумь Введенского попала под прицел серьёзного литературоведения, о поэте заговорили как о предтече театра абсурда, задолго до Ионеско. По воспоминаниям Якова Друскина, в 1960-х годах он читал студентам театрального института, восхищённым только что изданным в «Иностранной литературе» абстракционистом Беккетом, «настоящий абстрактный театр» Введенского, и это произвело на них очень сильное впечатление.

«Не имею права не рассказать о некоторых убиенных и замордованных добрых людях, которых, если не здесь, никто никогда ни-где не помянет, — пишет Борис Викторов. — Я вынужден буду упоминать плохих и очень плохих людей». Наверное, именно поэтому он не особо жалует своих современников и, скажем, про писательский дом «Слово» в Харькове пишет без особого пиетета. А ведь в 1930-х годах и позднее это было знаменитое место в Харькове, в котором писатели были собраны для комфортного проживания под неусыпным оком власти и где разыгрывались основные действия драмы Расстрелянного Возрождения 1930-х годов. Именно здесь бывал Александр Введенский — вопреки слухам о том, что в Харькове он почти ни с кем не знался, — и именно тут царила типично «харьковская» атмосфера этакого междусобойчика и демонстрирования персональных кукишей в кармане. При этом местные сановитые графоманы всерьёз ленинградского гостя не слишком принимали3. «Харьковские писатели, в их числе и обитатели дома “Слово”, так, бедные, и не узнали никогда, что среди них находился человек по фамилии Введенский, признанный миром в их иерархическом писательском ряду значительно выше, чем они», — восклицает мемуарист. «Галина Борисовна после его гибели, после войны, носила читать его рукописи этим и другим людям, — пишет он. — Но те, кроме сочувствующих взглядов и вежливых слов, ничего интересного не выказывали. Тем более тех слов, которые рядом с именем Введенского употребляют сейчас. Никто из них “за серьёзное” произведения Введенского не принимал, — так, причуды… А ведь люди эти были профессионалами, образованными и доброжелательными». Так что поделом товарищам харьковским «письменникам»! «В каком поэтическом ряду располагается Наталя Забила, я не знаю, не специалист, — говорит автор об одной из немногих “адекватных” коллег отчима, — пусть в этом разбираются “отсталые интеллигенты и академики”, но знаю — была она человеком красивым, ярким, тем, о ком говорят “интересный человек”».

Живите в Харькове

Даня, ты пишешь, что тебе чего-то тоскливо. Глупо, Даня, не огорчайся. Потом ты пишешь, что-то такое про зонтики. Зачем? Мне это неинтересно.

Из письма А. Введенского к Д. Хармсу

Частенько автор воспоминаний задает сам себе вопрос: «А не выпендрёж ли манера и форма моего изложения?» И тут же отвечает: «Я с удовольствием написал бы всё это в другом, менее развязном ключе, но, поверь, у меня иначе не получалось». И тогда его стиль напоминает юродивые пассажи Дмитрия Александровича Пригова из романа «Живите в Москве», — якобы не видящего фонетической разницы между топонимами «Москва» и «Ленинград». Так, исходя из шутливого замечания Чехова о том, что «Рим похож в общем на Харьков», автор воспоминаний восклицает: «Милый сюрреалист Антон Палыч! — Единственный в мире, кто обнаружил сходство Вечного города с Харьковом!», и тут же пускается в весёлый галоп сравнительной географии: «Впрочем, Рим до сих пор очень похож на Харьков. — В самом деле, — в Риме Собор Святого Петра, а в Харькове Гольдберговская церковь; в Риме Капитолий, а в Харькове дом “Красный бродильщик”; в Риме площадь Испании, а в Харькове площадь Поэзии; Рим расположен на семи холмах, а в Харькове есть горы — Лысая и Холодная; есть в Харькове ещё и Спуск Пасионарии». А ещё налицо в воспоминаниях Викторова игнорирование — вполне «по-харьковски» — украинских реалий. Так, описывая местожительство семьи Введенских, он не упоминает ни о Доме Алчевских, в саду которого когда-то был установлен первый в Российской империи бюст Т. Шевченко, ни о Харьковской воскресной школе Христины Алчевской, ни о редакции «Нової ╔енерац╗ї» — журнала харьковских футуристов 1920-х годов — расположенных неподалёку. Лишь «Дом учёных, обрамлённый лепными амурами, напротив — художественный музей с несколькими подлинниками Репина и Айвазовского, а в ста метрах от нашего дома находилось здание НКВД».

Однако при этом иные замечания Бориса Викторова о харьковском периоде жизни и судьбы Александра Введенского точны и неоценимы по своей историко-биографической значимости. Например, реплика мемуариста, опровергающая укоренившееся мнение о том, что в провинциальном Харькове поэту Введенскому и поговорить было не с кем. Ведь, кроме повсеместно упоминаемого в этом контексте художника Дмитрия Шавыкина, круг его близких знакомых включал и поэтессу Наталью Львовну Забилу, и прозаика Александра Абрамовича Хазина, и поэта Игоря Муратова. Кстати, в Харькове, как пишет автор, Введенского называли Сашей (в Ленинграде — Шурой). Честно говоря, здесь многих называли просто, по-семейному, особенно если это было «родство несчастливых». «Служишь, Боря?» — спрашивал коллегу уже в 1960-х годах вошедший во все антологии авангардизма, а в то время нищенствующий художник Ермилов. «Служу, Вася», — откликался лауреат Сталинской премии и бывший футурист Косарев, преподававший в Художественном институте. В органах правопорядка тоже любили некую «домашность» в деле харьковских врагов народа, а также их детей. «Когда в очередной раз в мою контору прислали ещё одну разнарядку на работу в подобной стране, мне снова предложили заполнить анкету, — вспоминает Борис Викторов. — И я решил согрешить, написал — отца не было. Через некоторое время меня вызывают в спецотдел, и симпатичный культурный кадровик говорит: — Ты меня подвёл, что ты написал? Я объясняю: — В моей метрике стоит прочерк. — Кадровик говорит: — В “органах” сказали, это непорядок, пусть пишет — отец Введенский. Написал. Не пустили. (“Органы” не любили неопределённость.)»

Особенно цепка в плане «определённости» детская память автора воспоминаний. В ней нашлось место и прежним обидам на отчима, и светлым эпизодам с комической ноткой. Но в первую очередь, конечно, отмечается любовь отчима к своему родному сыну Пете. Вот, например, Яков Друскин, спасший архив Хармса и Введенского в блокадном Ленинграде, в 1963 году пишет к жене поэта о его сыне: «У Пети был альбом с картинками, он мне показывал и называл то, что там нарисовано, и был очень удивлён, когда я стал путать его, называя трамвай коровой, а корову — вороной. Поскольку Шура был чинарём-авторитетом бессмыслицы, я предложил ему, показывая картинки Пете, каждый день называть их новыми именами, на что Шура ответил: заведи своего сына и так и учи его». А вот, непосредственно, и о самом Александре Введенском (который, «что называется, гвоздя в стену забить не мог», был беспомощен в быту, и роль «главы семьи» давалась ему трудно): «во многих публикациях почему-то пишут, что лицо Введенского было побито оспой, ничего подобного не было»; «точно знаю, что Введенский называл гениальным Зощенко». «Лучше бы я запомнил о Введенском что-нибудь более интересное и существенное», — вздыхает в конце автор воспоминаний.

Бабушка надвое сказала?

Ты спрашивал меня, нравятся ли мне гвозди? Очень нравятся.

Сегодня тут был один случай.

Из письма А. Введенского к Д. Хармсу

И, наконец, об обстоятельствах смерти поэта, в которые не вносят ясности даже «финальные» воспоминания Бориса Викторова. Автор отмечает: «В своей записке, написанной перед этапированием, Введенский пишет, что их уводят [не увозят] из города. Где, когда их посадили в тюремный эшелон, неизвестно». В то же время Викторов не особо акцентирует внимание на том, что приводимые им документы из КГБ Татарстана, куда якобы был этапирован Введенский, полны неясностей — выполненных разным почерком записей, приписок и пробелов на месте, где указана станция, на которой был сдан «труп умершего от ескудативного плеврита» Александра Введенского4. Также сомнительны сумбурные свидетельства очевидца, разысканного в Харькове 1960-х, который вначале видел, как больного поэта конвой выбросил из вагона (абсурд5), а после уже просто слышал, как говорили, что тот не доехал до места назначения. На самом деле правда о смерти Введенского может лежать гораздо ближе. Так, в воспоминаниях Бориса Викторова — наряду с иными документами по делу поэта-обэриута — приводится весьма важный фактографический текст: «Владимир Ефимович Свидзинский (1885—1941), украинский поэт, переводчик. Был арестован 27 сентября 1941 года (по статье 54, ч. II УК УССР) в один день (и по одной статье — И. Б.-Т.) с Введенским. <…> На обороте справки НКГБ СССР от 1 мая 1942 года сделана карандашная приписка от 4 мая 1942 года о том, что Свидзинский, следовавший из тюрьмы г. Харькова в тюрьму г. Иркутска, 18 октября 1941 года сгорел в с. Бутырки Уразовского района Курской области»6. Это же подтверждает и «свидетельство»7 писателя Юрия Смолича 1960-х годов. Итак, и Введенский, и Свидзинский якобы вывозились из Харькова, а позднее стало известно, что в их вагон попала «фашистская бомба». Не логичнее ли будет допустить, что оба они погибли одинаково страшной смертью, случившейся не в степях Казахстана и не в лесах Сибири, а неподалёку от Харькова?8

Благодаря тому, что гибель харьковского поэта Владимира Свидзинского была довольно тщательно расследована в начале 1990-х годов и местным «Мемориалом», и редакцией журнала «Український Зас╗в», можно сделать предположение и по поводу обстоятельств смерти ленинградского поэта-обэриута: достоверно известно, что и Свидзинский, и Введенский были в одном этапе, и разбит он был на несколько колонн, выводимых из пересылочной харьковской тюрьмы, что на Холодной Горе. Как видим, никто никуда из Харькова не уезжал, и если одного поэта гнали в пешей колонне, то с чего бы другого заключённого из этого же этапа везли на поезде (причём «отправили» Введен-ского в сентябре, а «приехал» он в Казань аж в декабре)? Тем более что около тысячи несчастных, которых не успели оформить для тюремного этапирования, просто сожгли во внутренней тюрьме местного Управления НКВД на ул. Чернышевского, неподалёку от которого, кстати, жил Введенский. То есть и спешка, и перепуг имели место быть в этой истории — немцы внезапно прорвались к Харькову, и большевикам пришлось срочно бежать из города. Преданных советскому режиму писателей эвакуировали, а за теми литераторами, кто, подобно Свидзинскому и Введенскому, по мнению карательных органов, явно не желал покидать родные места, охотились специальные отряды НКВД.

Отчего же все эти совпадения не были замечены ранее? Неужели из-за экзотичности их источников? (Например, о многом из истории того времени автор этих строк услышал от своего репрессированного деда, а правду о Свидзинском рассказала автору уцелевшая в том пекле бабушка студенческого приятеля.) Или потому что местные патриоты во времена ранней «незалежности», когда вовсю заработал «Мемориал», были более озабочены судьбой Свидзинского (а не малоизвестного Введенского)? Сожжённого, напомню, конвоем вместе с остальными заключёнными в сарае (овине) у села Непокрытое. Один из уцелевших узников, пробравшись в Харьков, впоследствии сообщил редакции газеты «Нова Україна», издававшейся в 1941–43 гг., об этой трагедии, уточнив, что среди погибших находились поэты Свидзин-ский и Введенский9. Заметим, что известие об этом прозвучало в 1941-м году, и после этого упомянутые сведения официально умалчивались ещё полвека («Нова Україна» находилась в спецхране), и лишь в начале 1990-х были вновь опубликованы в журнале «Український Зас╗в».

Игорь Бондарь-Терещенко

1

Из письма Мыколы Бажана к Аркадию Любченко (Вапл╗тянський зб╗рник / П╗д ред. Юр╗я Луцького. Вид. 2-е, доп. — Торонто, 1977. — С. 93).

2

А. К. , Ю. Ц. Речь идёт об одних и тех же людях, с разницей в 50 лет?

И. Б.-Т. Нет, люди, конечно, были разные, но все из одного и того же поколения «детей врагов народа». Те из них, кто приходил в «Просв╗ту» в 1941 году, они ведь по советским меркам послевоенного времени «активно поддерживали новый (оккупационный) порядок», и дожить до визита в Литературный музей 1990-х годов вряд ли бы смогли. (В Литмузей приходили те из членов семей репрессированных в 1930-х украинских писателей, кто в организации «новой жизни» в оккупационном Харькове участия не принимал.) К тому же все из местной интеллигенции, кто в 1941–43 гг. «сотрудничал с врагом», то есть, скажем, работал или публиковался в новых органах печати вроде газеты «Нова Україна» — как, например, писатели А. Любченко и А. Гак, поэты О. Веретенченко и О. Варавва, учёные Ю. Шевелёв и В. Петров, издававший, к тому же, журнал «Український Зас╗в», — были эвакуированы немцами из Харькова в западные области Украины, и далее — в Европу.

3

Кстати, подобное отношение к Александру Введенскому (и вообще к поэтам-обэриутам) было не только в Харькове, но также в среде ленинградских и московских писателей. «…По-моему, была у них по отношению к обэриутам какая-то ирония. Воспринимали их просто как детских писателей», — вспоминает актриса Е. С. Коваленкова, давняя приятельница Введенского (Введенский А. Всё. — С. 402).

<4

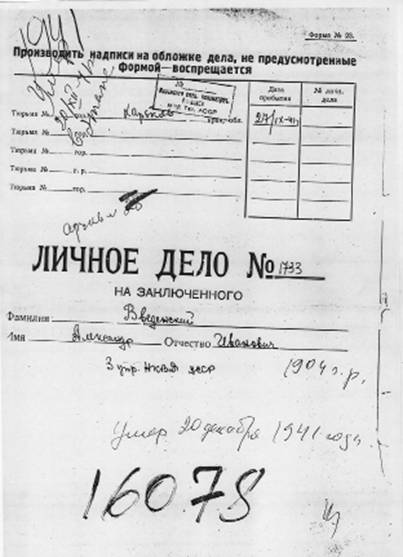

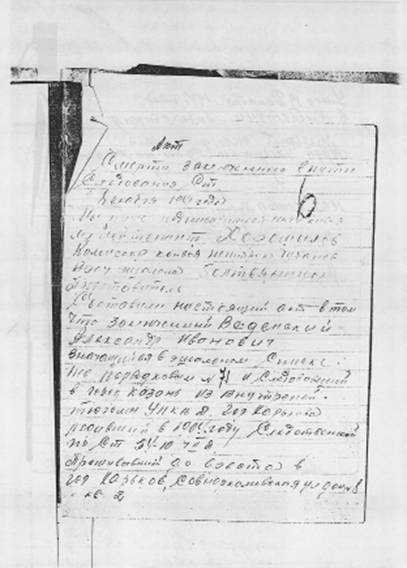

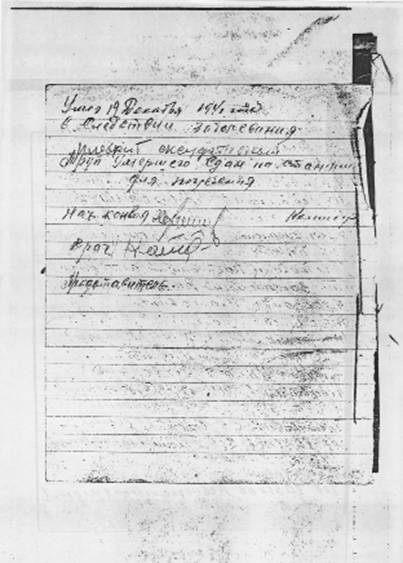

А. К. «В марте 1995 года КГБ Татарстана выдал мне ряд материалов личного дела (№ 1733) заключённого Введенского, среди них акт о смерти. Акт написан от руки, слова “плеврит ексудативный” вписаны почерком, отличным от остального текста. Теперь стало возможным окончательно установить фактическую дату смерти — 19 декабря 1941 года, а не 20 декабря, как это числится во всех официальных документах. После сокращённого слова “станция”: “Ст. <……………….>” — незаполненное место — пробел. В предложении “Труп умершего сдан на станции <……………….> для погребения” — незаполненное место — пробел. На обложке личного дела заключённого стоит прямоугольный штамп: “Казанская спец. психиатрич. больница МВД Тат. АССР”. Там же косая чернильная надпись: “Умер 20/XII-41 г. в этапе”. В самом низу обложки сделана грубая надпись, возможно, поздняя, возможно, фломастером: “16078”» (с. 519). В рецензируемой книге эти документы даны текстом, не будет лишним привести факсимиле (см. на следующих страницах). Какие могут быть соображения и контраргументы? По поводу разных почерков и приписок: фраза «плеврит ексудативный», очевидно, вписана уже казанским врачом (на взгляд, его подпись в «Акте» и почерк, которым вписана эта фраза, совпадают), в то время как весь документ составлен ещё в пути и, вероятно, начальником конвоя, который, понятно, не медик и причину смерти диагностировать не сумел. Насчёт пропусков: форма такого документа, как «Акт смерти заключённого в пути», вероятно, предусматривала пункт «труп умершего сдан на станции для погребения» (ясно, что условий для хранения в вагон-заке никаких), но так как труп был довезён до Казани (конечного пункта следования заключённого), то эта графа осталась незаполненной: либо до Казани не было уже остановок, либо на станциях, где останавливались, не было морга, чтобы сдать туда труп.

5

«Просто так» из вагона конвой никогда никого не выбрасывал: даже «остановка в пути» для расстрела без суда и следствия подкреплялась постфактумным документом, поскольку в случае с «политическими» всё это было «подотчётным делом».

6

А. К. А дальше в книге следует фраза: «Несмотря на арест в один и тот же день и обвинение по одной и той же статье, по каким-то причинам этапированы Введенский и Свидзинский были в разное время, различными способами, в разные места. Погибли каждый по-своему» (с. 451). Что ещё может свидетельствовать в пользу данного вывода? Введенского содержали во внутренней тюрьме НКВД — на Совнаркомовской, 5; Свидзинского — в тюрьме № 1, на Холодной Горе (Полтавский Шлях, 99); у них были разные следователи, разные дела. В деле Введенского — множество протоколов допроса и показаний свидетелей, в деле Свидзинского — только один документ. Говорит это о разном подходе (отношении?) НКВД к Введенскому и Свидзинскому? Вполне вероятно.

7

В книге своих мемуаров «Розпов╗д╗ про неспок╗й немає к╗нця» Ю. Смолич писал: «Про гибель Свидзинского тогда же, в первые месяцы войны, в лихую годину оккупации Украины, украинские националисты, желая выслужиться перед гитлеровцам, и с их милостивого согласия поливая грязью всё советское, пустили глупый, провокационный слух о том, что Свидзинского “сожгли большевики”. Якобы он был арестован, заперт в каком-то сарае, что ли, и этот сарай подожгли. Всё было ложью с самого начала: Свидзинский арестован не был». Стоит отметить, что, издав свои мемуары в 1972 году, Смолич не мог не знать о реабилитации Свидзинского «за отсутствием состава преступления», случившейся в 1964 году. Что же касается «свидетельства» Смолича о том, что «Свидзинский арестован не был», то в реабилитационной справке чётко значилось: «Свидзинский Владимир Ефимович, 1885 г. р., уроженец с. Маяново Винницкой области, украинец, писатель, БЬ╡Л АРЕСТОВАН 27.09.1941 г. ПО ОБВИНЕНИЮ В АНТИСОВЕТСКОЙ АГИТАЦИИ» (выделено мной — И. Б.-Т.). И далее предлагалась версия гибели поэта, которой на долгие десятилетия суждено было стать официальной: «В связи с обстановкой военного времени эвакуирован вглубь страны. Погиб при пожаре 13.10.1941 г. в с. Бутырки Курской области». О том, что Свидзинский был не «эвакуирован», а «этапирован», и не «вглубь страны», а не далее Харьковской области, на территории которой и был сожжён конвоем, см. далее.

8

Так, прямых подтверждений захоронения тела Александра Введенского, по сути, не существует. Исследовав книгу захоронения погибших по Казани, руководитель программы «Поисково-информационный Центр Республики Татарстан» М. В. Черепанов отмечает, что из числа умерших за декабрь, январь

и февраль 1941–42 гг. из психбольницы (куда якобы было доставлено тело Введенского) 14 февраля 1942 г. было захоронено 78 пациентов, из которых все перечислены пофамильно, за исключением одного «неизвестного». М. В. Черепанов лишь предполагает, что это был Введенский.

9

Как стало известно позднее, некоторые узники из сгоревшего сарая остались живы. «Прибыли в село Непокрытое и увидели там страшную картину: сгоревший огромный коровник и горы изувеченных огнём трупов, которые догорали. Крестьяне рассказывали, что коровник подожгли с четырёх сторон, он был закрыт, и никому не дали выйти, а тех, кому удавалось выбраться, пристреливали. Начали растягивать крюками трупы, чтобы закопать. Были ещё живые, страшно обгоревшие. Конвоиры пытались добить прикладами, но люди не давали, женщины кричали: “Живой, живой! Оставьте!” Перенесли в пустующую хату. Смотреть было страшно — на всём теле сплошные волдыри, страдали ужасно, оставили с ними солдата, меня и ещё одну женщину. Медикаментов не было, лечить нечем. Пробыли мы так дней пять. После прибыл ещё этап (тоже интеллигенция). Немцы наступали, и нас повели дальше. Обгорелых бросили, крестьянки разобрали их по соседних жилищах. Наверное, все поумирали. Зачем спалили людей? Чтобы избавиться, чтоб меньше было тащить, кормить», — сообщила «Мемориалу» в 1990-х гг. очевидица трагедии под Харьковом. Таким образом, по мнению автора этих строк, и Свидзинского, и Введенского стоит считать не «погибшими», а «пропавшими без вести» — ведь истории известны факты исчезновения украинского писателя Клима Полищука (сбежавшего в 1930-х гг. из-под стражи в Соловках), а также сына писателя Гната Хоткевича Богдана (вернувшегося с советской каторги в 1950-х гг. и сгинувшего после этого без вести). «После того как в начале войны мне достался архив Даниила Хармса, я в течение почти пятнадцати лет не читал его записных книжек и не разбирал папок с дневниковыми записями, письмами и другими личными бумагами, надеясь, что он (как и другие, ушедшие не по своей воле) вернётся», — писал Яков Друскин (Друскин Я. С. Чинари // Введенский А. Всё. — С. 356). По следам подобных случаев в 1990-х гг. в литературе стала популярна тема «альтернативной истории» — в романе «Оправдание» Д. Быкова репрессированный Осип Мандельштам возвращается из ГУЛАГа, украинского поэта-футуриста Михайля Семенко не расстреливают (как в действительности) в романе «Мальва Ланда» Ю. Винничука. Наконец, упомянутый здесь поэт Владимир Свидзинский чудом спасается из подожжённого конвоем сарая и продолжает инкогнито жить уже в наше время в романе «Свiдок» В. Жуковой.