Опубликовано в журнале ©оюз Писателей, номер 13, 2011

родился в 1950 году в г. Красноперекопск Крымской области. Окончил Харьковский государственный художественно-промышленный институт. Преподаватель рисунка и живописи Харьковского государственного технического университета строительства и архитектуры. Работы находятся в украинских музеях и зарубежных коллекциях. Живёт в Харькове. Публикуется впервые.

Николай. Невысокого роста сорокалетний мужичок, художник-оформитель цеха номер пять. Пьющий не постоянно, а запоями, в промежутках духовно наполненный, мягкий. Принят на работу совсем недавно. В первый же день пошёл к художнику в соседний цех попросить кисточку и был изгнан. Кому попало кисти не даём. А надо сказать, что все художники — это такие сволочи, которые постоянно меряются талантами, и если талант ближнего меньше, то радуются. Кто тихо, про себя, а люди с невысоким уровнем культуры и вовсе не скрывают своего самодовольства. Коля был оскорблён, ему в глаза сказали, что он никто. С этого момента с запоями было покончено, жажда мести наполняла его, планы один амбициозней другого сменяли друг друга, и он остановился на самом масштабном. Огромный порт-рет Ленина в полный рост должен был украсить фасад нашего цеха к наступающему празднику Великой Октябрьской революции. Такого не делал никто. Ленин касался ногами земли, а дверь в цех находилась прямо по центру восходящего солнца между блестящих ботинок Ильича. Пятнадцатиметровый вождь укажет заносчивым коллегам их ничтожное место.

Десять огромных подрамников с натянутой в барабан мешковиной ждали проклейки. Рядом в железной бочке булькало вонючее варево. Коля работал красиво: забить гвоздик, потереть наждачкой загрунтованный холст, просто постоять рядом и быть приобщённым — хотели все. Множество любопытных толпилось в дверях мастерской, где в дыму подгорающего клея священнодействовал мастер. Начальство орало на бездельников и тут же влипало в творческий процесс. Вот белоснежные холсты разбиваются на клетки, и уже чётко видны ботинки Ильича со шнурками в руку толщиной. Мучительно медленно появлялось солнце с лучами, заблестели ботинки, чёрные штаны заняли основную часть произведения, потом жилетка с красным бантом, руки и, наконец, лукавый прищур. Огромная железная рама, сваренная из уголка, приняла все десять сегментов Ильича. Рабочим выделили ведро спирта. Ильича повесили. Коля справился с задачей, Ленин шёл по заводу, протягивая руку в сторону главного корпуса, точно указывая на окно директорского кабинета. Все начальники цехов приводили своих художников к этой иконе:

— Вот это художник! А ты…

Размер Колиной мести превысил допустимый: ночью завистники отвязали нижние крепёжные проволоки, осенний злой ветер поднял чудовищный змей в воздух, перекрутил, отломал проволоку, Ленин взмыл в воздух и рухнул на проходную, счастливо никого не покалечив. Коля с горя ушёл в продолжительный запой и был уволен по соб-ственному желанию.

Этюды

Весной я уже знал, что это случится: в воздухе остро пахло морем, огромная чёрная дождевая туча беззвучно надвигалась, закрывая всё небо, резкий порыв ветра поднял пыль, а крупные капли дождя тут же вернули её обратно. Сумасшедший ливень трепал деревья, обрывая листья. Молнии раскалывали тучу, а она с грохотом затягивала рану. Никогда не было такого дождя, ослепительных молний, предельно чёрных туч, и море никогда не смешивалось с небом.

— Витька! Паразыта кусок, бижы в хату, бачыш, яка молния!

После дождя было солнце, потом скучное лето, выпускной и временная работа перед армией.

Святой

Долго не был в Крыму, первое впечатление — море пересолили. Херсонес: уже видны узенькие улицы, и представить всё остальное совсем не трудно, дома, крытые красной черепицей, — очень красивый, естественный как раковина… Всё усыпано осколками черепицы, по стенам ходят туристы. Над разрушенным городом памятник: дядька с крестом в руках, в солдатских сапогах с загнутыми носами. «Это он всё здесь сжёг и порушил?» — «Ну, не только он, тут были и гунны, и скифы…» — «И он святой?» — «Равноапостольный. То есть равен ученикам Христовым». — «Так у него одних наложниц было около тысячи». — «Ну и шо!» — «Как “ну и шо”, а кто ввёл жертвоприношения идолам — людьми!» — «Так он отменил потом… И вообще, ученики у Христа, шо, лучше были?» — «Но они перед этим хоть раскаялись, а этот…» — «А этот является покровителем внутренних органов Российской Федерации. А ещё покровителем русских и украинских католиков». Нет, лучше буду на море смотреть, как красиво, а Херсонес всё равно жалко…

Море

Эта история началась, когда брат приехал из мореходки в отпуск. Жили мы в заводском посёлке, кругом степь, потом мелкий залив до горизонта, и сколько бы ни шёл к нему — всегда будет по колено.

Длинная очередь, пропахшая «Красной Москвой», — вечерний сеанс кино. Настоящую жизнь показывали только здесь. Каждый вечер танцы, коллективная драка завершала их, и все расходились по домам. Приезд брата произвёл впечатление: чёрный бушлат, золотые пуговицы, клеша и форменная фуражка с якорем! В зеркально накремленных ботинках, подметая клешами землю, он вёл свою Галю на танцы. И ещё — в школе крутили документальный фильм о китобоях: отважные моряки рвали носами кораблей бушующее море, азартно гоняясь за китами, бухали в них из пушек, вытаскивали за хвосты, и текла на палубу чёрная кровь. Короткий отпуск подходил к концу, из-под лакового козырька фуражки смотрели потухшие глаза: не хотел брат бороздить моря — Галя для него была морем, и предстоящую разлуку с ней он переживал так, что больно было видеть. В осеннем походе его хорошенько поштормило; выблевав остатки иллюзий за борт, он в первом же порту списался на берег и вернулся домой. Перемена была настолько резкой, что первое время не знал, куда себя деть. Батя устроил его на работу в поселковый коллектор, он умело лечил романтиков. Всё дерьмо сбегалось сюда, и насосы перекачивали его дальше, наверное, в море, а куда ещё. Брат следил, чтобы они работали исправно.

После этого признаться, что я тоже решил уйти в море, стало просто опасно — батя мог высмеять так, что лучше бы выпорол.

Эта мечта валялась там, где-то наверху, в картотеке неиспользованных желаний, много лет — до тех пор, пока я не провинился. И тогда она тут же исполнилась.

Всё произошло будто случайно. Однажды поехал порисовать самое, на мой взгляд, романтичное место в Севастополе — корабельное кладбище — и, увлечённый поиском выгодного ракурса, поднялся по трапу на корабль. На борту надпись «ВТР-75». Был обнаружен проходившим матросом и доставлен к капитану. Тот долго рассматривал членский билет Союза художников, задавал каверзные вопросы, ожидая, что диверсант запутается в показаниях. Но я был хорошо подготовлен и ничего не знал, даже фамилию первого секретаря обкома партии. А папка с рисунками убедила капитана сразу.

Вначале покормили: глубокая тарелка наваристого борща, такая же тарелка гречневой каши, вершина гречневой горы полита соусом с кусками мяса. «Приятно кушать!» — морское приветствие за столом, отказаться или оставить на тарелке недоеденное — боже упаси — обидишь гостеприимных хозяев. Стакан компота с черносливом медленно просочился сквозь гречневую кашу. С трудом поднялся на верхнюю палубу, а там матросы, узнав, что никогда не выходил в открытое море, забросили в море бутылку, привязанную за горлышко верёвкой, — окрестили меня, заставив её выпить… Уже вещи отнесены в каюту, прошли Константиновский равелин, впереди море. Берег долго был виден за кормой, потом превратился в узкую полоску на горизонте и исчез совсем.

Штиль. Кругом только море и купол неба. Единственное облачко висит над неподвижной водой, отражаясь в ней как в зеркале. И вдруг — корабль, море и, главное, я сам — всё это стало нереальным: как только скрылся берег, я перестал понимать, какого это всё размера, и то мне казалось, что я огромный, то — очень маленький, и море со мной уменьшалось до размеров блюдца. К вечеру поднялся ветер, а ночью нашу железяку уже вовсю болтало то вверх, то вниз. Из темноты в луче носового прожектора вспухала стена воды и рушилась на палубу, потом нос корабля выныривал, сбрасывая воду, и становился похожим на дуршлаг, какие-то верёвки, шланги и прочий плохо привязанный такелаж висел за бортом, как лапша.

От штурмана узнал, что моряки не тонут, а опускаются на грунт, и успокоился, земля всё-таки… К утру ветер стих, и наш кораблик бодро резал воду, а солнечный луч пронизывал море, преломляясь в глубине, как ложечка в стакане с чаем… От пережитого перестал воспринимать полутона, всё окружающее казалось максимально насыщенным, палубные надстройки — ослепительно белыми, мачты — жёлтыми, бухты капроновых тросов сверкали как снег и отбрасывали густые синие тени.

Было ещё светло, когда показался берег, и мы окунулись в горячий воздух, будто пересекли невидимую границу между берегом и морем. После стерильного моря берег наполнил прибрежный воздух запахами разогретой земли, сохнущего сена и ещё бесконечным множеством других, пряных, горьковатых, кислых запахов, за время моего отсутствия превратившихся в ароматы. Это было что-то сущест-вующее вне времени: когда бы ты ни жил, берег встретит тебя ещё в море — забытыми запахами.

Раннее утро, медленно движемся в плотном тумане между высокими полосатыми рейками, рядом с сухогрузом бредёт рыбачок — ему вода по щиколотку; эта канава, прокопанная в мелком заливе, ведёт в маленький порт, где мы с трудом разворачиваемся носом к морю. Загружаемся песком, в трюме несколько матросов лениво машут лопатами, пытаясь выровнять крен. Недалеко от причала сооружение, как потом выяснилось — старый маяк, зализанный ветрами и побелкой. К нему прижался ржавый сейнер, поднятый в небо костылями подпорок. Высокий тополь отбрасывает узорчатую тень на белую стену маяка. Этюд так понравился, что решил им похвастаться, мне тут же объяснили, сколько вёдер крабов собрали с этого утопленника — кто после этого повесит его на стену? А вот портрет корабля, да в шторм… Главное — посчитать иллюминаторы; и я работал с натуры. Был тихий августовский день, море как маслом намазали, а у меня штормило на холсте, корабль шёл против волны, ураганный ветер кренил его на правый борт, дым из трубы стлался по бушующему морю. Толпа зевак бурно обсуждала сходство с натурой. Успех был полный, иллюминаторы посчитаны, весь видимый такелаж проверен, определили даже, сколько баллов шторм. Потом вытащили из рамы портрет Ленина и вставили туда моё произведение. Офицеры при параде, с начищенными асидолом пуговицами, собрались в город и, обращаясь ко мне по имени-отчеству, потребовали пройти с ними.

А надо заметить, что это была Перестройка и пустые полки в магазинах камуфлировали горчицей, расфасованной в трёхлитровые банки, а за суповые наборы, состоящие из огромных мослов, народ бился в очередях. Нечего было делать в этом городе, куда идти? Но мы дошли до первой закусочной и уселись все пятеро за один столик. Толстая тётка в засаленном переднике и с чем-то белым, заколотым в голову, приняла заказ — пять бутылок водки и салат. А жара стояла такая, что смертность мух в этой забегаловке превышала рождаемость. Гранёные стаканы наливались до краёв, под «стоп, стоп, стоп» мне успели налить полстакана тёплой водки. После первого тоста я съел весь салат, но на это не обратили внимания и закусили следующим тостом. Водка быстро кончилась, и капитан подозвал официантку, уставясь на неё мутными, навыкате, глазами, держал паузу, двигая непослушными губами, словно примериваясь её поцеловать, потребовал девочек. «Не сезон», — отрезала официантка и ушла, покачивая бёдрами. «А когда сезон?» — хором ревели морские волки. Возвращаясь на корабль, они, падая и весело матерясь, гонялись за встречными женщинами. Корабль стоял у стенки пирса и выглядел иначе: грязно-жёлтые мачты, ржавые надстройки, неряшливо покрашенные по ржавчине. Выпившая команда брала штурмом забор ближайшего рыбзавода, сгребая с сушилок вяленую рыбу. Рабочие спешно закатывали в цех оставшийся улов, закрывая на замки ворота сараев. Поздно вечером заработал двигатель, как только корабль отошёл от стенки, по территории завода пополз толстый гофрированный шланг, он продрался сквозь дыру в заборе и поплыл за кораблём, с нами его неразрывно связывала стальная проволока. Он ещё плыл, а его уже продали какому-то колхозу, связавшись с ним по рации.

Клад

1

Кабинеты, очереди, раскладушка в общежитии, съёмные квартиры, перетаскивание барахла с одной улицы на другую — всё это закончилось, когда я получил ордер на вселение в коммунальную квартиру в центре города. Старинный дом, подъезд с высоченными арочными потолками, в подъезде камин… Широкая лестница, дубовые, отполированные руками перила, освещённые тусклым, пробивающимся сквозь пыльные стёкла светом чердачного фонаря… Многослойно крашеная суриком входная дверь, монументально торжественная, истерзанная множеством врезных замков и электрических кнопок. Иду по тесному тёмному коридору и попадаю в ярко освещённую солнцем комнату: паркет, высокий лепной потолок, большие окна во всю стену — эркер!

Ни мучительно медленный ремонт, ни общение с соседом — высоким худым стариком, неряшливым в быту — не портило мне настроения: я вил гнездо и пел. Однажды, заработавшись допоздна, остался ночевать… Постелил на пол матрац и заснул раньше, чем голова коснулась подушки. И как это бывает во сне — сразу проснулся в этой же комнате. Тёмно-зелёные с фиолетовыми полосками обои покрывали стены вплоть до лепнины. В боковых стенах, прежде глухих, распахнуты высокие двустворчатые двери, и лежу я как раз напротив них. Размытый женский силуэт появился из этих дверей, потом ещё, их нельзя было рассмотреть подробно, силуэты плыли, оплывали — будто вода, стекающая по стеклу, — пышные платья, узкие талии… Никаких эмоций, не страшно, не смешно: просто стали вокруг меня, постояли и ушли. Было такое ощущение, будто меня прочли, как листок из дневника. Утром это казалось забавным: необычный сон и всё… Покупка дивана, переезд, и в первую же ночь приснился мне второй… А приснилась мне широкая степь и две пересекающиеся грунтовые дороги. Смеркается, и я на перекрёстке дорог стелю постель… Сейчас мне так ясен намёк — плохое место выбрал для жилья; а тогда, наверное, не мог в это поверить и предостережению не внял… Почему-то эти сны запоминались, будто кто-то нажимал клавишу — сохранить. Иногда, вспоминая сон, думал, понравился я им или нет? Старался смотреть на себя со стороны, суммируя свои поступки, хорошие и плохие… Со слов соседа, в моей комнате умерла одинокая старушка, по глубокой старости выжившая из ума и поэтому прятавшая всё, что ей попадалось на глаза, термометр за плинтусом был найден мной позже. Потом тут тихо спивался доктор скорой помощи, он оставил только бутылки, много бутылок. После таких постояльцев я должен был произвести на них впечатление. Но они ушли молча, и я об этом думал…

Третий сон был как телеграмма — без образов и подтекста; просто — клад в кладовке. Именно информация — без картинок. Вот с этого всё началось, кладовка тут же была проверена вся. Под половыми досками обнаружилась жёлтая газета: выцветшие печатные буквы с призывом к пролетариям — соединяться. После такой находки кладоискательство пошло на убыль, половые доски прибиты, и жил я спокойно, пока не решил проверить, почему в туалете дует… Он представлял собой узкую шахту в четыре метра высотой, потолок едва виден, и оттуда, из темноты, сквозило…

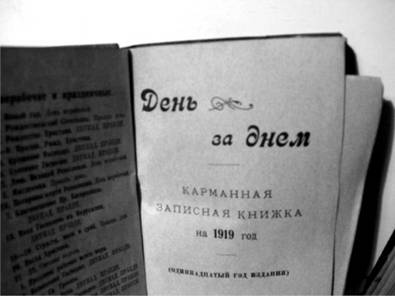

Чтоб дотянуться, стал на верх расшатанной стремянки, под самым потолком ниша, и в ней тряпкой перевязанная крест-накрест кипа бумаг, покрытая толстым слоем побелки. Это было похоже на пирог — слой побелки, слой клопов и снова побелка. Можно было подсчитать, с какой периодичностью местный ЖЭК белил места общего пользования. Из этой кипы торчал деревянный треугольник с карандашной надписью «1913 годъ».

Весь обсыпанный побелкой и сухими клопами, сбрасываю пакет на пол, в тёмной нише виднеется угол ящичка, шкатулка. Прямоугольная, с отставшим от сырости шпоном красного дерева, замочная скважина по центру белого сердечка из слоновой кости… Шкатулка открылась легко: плотно набитая письмами, фотографиями, записными книжками, конвертами разного размера, большие конверты запечатаны красным сургучом с подписью — «Секретно»; другие — с печатью — «Провѣрено цензурой»; конверты в пятнах, чернильных разводах, пакет с марками, цветной сургуч в английской упаковке, коробочка с визитками всевозможных форм и расцветок, Удостоверение на ношение оружия «Waffenschein», в правом углу бланка — «Нѣмецкая Комендатура въ Харьковѣ»; витой шнур от карманных часов, огромное количество различных мелочей из другой жизни. Если только представить, сколько людей прошло через эту коммуналку, и никто не обнаружил архив, а ведь он был на виду… Позже и на этот вопрос я нашёл ответ — им было не до романтики, они делили и бдительно охраняли своё жизненное пространство.

В первые же дни соседи, сменяя друг друга, бледные от ненависти, рассказывали страшные вещи, открывали всю глубину коварства и подлости проживающих рядом. Я воспринимал всё это с юмором, и жалко мне было их всех и каждую жертву в отдельности… А тут окно в прошлое, где квартира была нормальной, жили люди, писали друг другу письма… Серенькая бумажечка, сложенная пополам и заклеенная почтовой маркой с портретом Николая Второго: «Евген╗й Казимировичъ! Вчера пр╗ѣхала моя жена — пр╗ятно нарушившая моё одиночество…» Вексель. Красиво разрисованная бумага с водяными знаками. Почти новый. Опись вещей, купленных в магазине: шторы, скатерть, отрезы тканей с красивыми названиями — «Ланкоръ», «Крестьянское-16», «Батистъ», «Велюръ». Ещё письмо: «Многоуважаемый Евген╗й Казимировичъ! Вчера сынъ мой Николай мчался за Вами, но безуспѣшно. Вы забыли у меня портсигаръ, а я на хуторѣ забылъ бритвенныя принадлежности (Жилетъ) и теперь долженъ испытать некоторыя неудобства у Чугуевскаго парикмахера». Записная книжка с календарём церковных праздников, между листов сложенный вдвое кусок обоев тёмно-зелёного цвета с фиолетовыми полосками… Поперёк листа записной книжки красным карандашом: «1905 годъ. Проснулся утромъ, болитъ голова…» Письмо из Новочеркасска времён Гражданской войны (половина письма написана по-польски): «Мы пока счастливо отдѣлываемся отъ Новочеркасскихъ ужасовъ, т. е. всѣ живы и не разграблены. А пережить всё же пришлось очень много. У васъ переходъ къ Совѣтской власти былъ безболѣзненный, а тутъ сколько крови пролилось, сколько погибло съ ноября, лишь одному Богу извѣстно, а конецъ ли это? Описать всѣ ужасы нельзя, но волосы становятся дыбомъ при воспоминан╗и о массовыхъ разстрѣлахъ, убийст-вахъ… Здѣсь очень скверно. Я продолжаю служить, мы пока были всё время на старыхъ окладахъ, не воспользовались ни разу щедростью большевиковъ, т. к. большевики банки и казначейство оставили пустыми…» Читаю про совершенно незнакомых людей, постепенно они становятся узнаваемыми, их полная комната, и я среди них, как среди медуз в осеннем море. Почему у него болела голова, и как им помочь, ведь я знаю всё, что с ними будет. Ещё в нише была скрипка в футляре и далеко под стенкой, еле дотянулся, — кругленькая коробочка, покрытая толстым слоем пыли. Коробочка оказалась набитой серебряными монетами различного достоинства. Одна монета завёрнута в тряпочку — серебряный рубль 1812 года. Скрипка лежала в футляре с серебряными замками, на внутренней стороне крышки крепился изящный смычок. На нижней деке, под лаком, еле заметная надпись: «Франсъ Теодоръ Гомула — 1841 годъ».

2

Когда происходит с тобой то, о чём ты слышал, что происходит с другими людьми, которым, может быть, случайно повезло, или было суждено, а с тобой этого не происходило, как и с большинством остальных, — и вдруг произошло! Будто кто-то нереально большой и неподвижно каменный медленно повернулся в твою сторону и по-смотрел… И тогда ты как одуванчик, весь в рецепторах ощущений, а на кончике каждой нервной ниточки блестит зеркальце, и в нём отражается маленькая часть того мира, который обычно не видишь, и только от тебя зависит, сможешь ли сложить эту мозаику в единое целое. Из записной книжки вываливается кусок обоев, тёмно-зелёных с фиолетовыми полосками, я не удивился, ведь видел их уже, и они были точно такими, как во сне… Это была бандероль, посылка, послание оттуда, и каждое письмо, кому бы оно ни было адресовано, было послано мне. Со мной общались, показывая яркие фрагменты того времени, где даже лица, смотрящие с фотографий, совершенно не похожи на нас. Ворох фотографий у меня на коленях. Внимательно рассматривая каждую, наталкиваюсь на пристальный взгляд девочки, на коленях у неё открытый фотографический альбом, а она повернула голову и смотрит на меня… Письмо с фронта — Первая мировая: «Сидимъ в окопахъ, газеты и журналы приходятъ не регулярно, — ожидаемъ приѣзда Государя! Я до сего времени остался невредимымъ, хотя бывалъ подъ ружейными пулями и артиллер╗йскими снарядами. Былъ только печальный случай съ моимъ вѣстовымъ, который шёлъ надъ окопомъ. Нѣмцы замѣтили проходившаго и сдѣлали залпъ изъ пушекъ. Вѣстовой былъ раненъ осколкомъ въ животъ, въ бокъ и въ руку, черезъ два дня я узналъ, что онъ скончался». Письмо из Херсона, 1919 год — большой конверт, три сургучные печати. Некто Плавинский жалуется вышестоящему начальству на своих революционно настроенных сослуживцев, отстранивших его от должности: «Это послѣтого, когда въ 1912 г. весь тогдашн╗й составъ землемѣровъ по собственному почину, по случаю исполнившагося 7 Августа 1911 года 35-тилѣт╗я моей службы удостоилъ меня поднесениемъ весьма цѣнныхъ папки съ художественной серебряной крышкой и золотыхъ часовъ съ такою же цѣпочкою, фабрики “Патека”, съ чрезвычайно тёплымъ адресомъ…» Детский почерк: «Девятаго августа я былъ в кономатографе. Кино — “Русь”. Картины были интересныя. Ты ко мнѣ больше не вернёшься! Когда я ехалъ, народу было ужасно много… 1917 г. Леонардъ Мокичъ».

Потрясающий отрывок из письма: «Баринъ и Барыня имѣю чувст-во глубочайшей моей къ вамъ Благодарности за ваше ко мнѣ снисхожден╗е что я могла по вашему Дозволен╗ю находиться у вашемъ Домѣ до сяго время, заочно Цѣлую ваши руки и также Кланяюсь Ирочки и цѣлую ея Маленьк╗я ручки Безчётно разъ съ почтен╗емъ и Глубокимъ уважен╗емъ и всегда готова къ Вашимъ услугамъ. Прасковья Романовна. Писалъ Дмитр╗й Захаровъ Волочинъ дер. Бойдакова». Карандашом нервно и размашисто: «Здравствуй, дорогой Евген╗й Казимировичъ! Поздравьте нас, а вмѣстѣ съ тѣмъ и меня съ быстрымъ и удачнымъ продвижен╗емъ вперёдъ! Через 2–3 дня возьмёмъ К╗евъ! Деревня Лукаши 75 вёрстъ от К╗ева». Такая печаль исходит от всех этих писем, и так тяжело на душе после очередной встречи с ними… Они, кого уже давно нет в живых, что-то хотят от меня, а я опять не понимаю…

Ничего нельзя изменить: в 1905 году у него по-прежнему будет болеть голова, а в тридцать седьмом, или раньше, за ним придут, и кто-то соберёт с пола разбросанные после обыска письма, бережно сложит в шкатулку и спрячет, а потом заберут и его…

3

И вот я иду по лестнице, касаюсь отшлифованных множеством рук перил, вхожу в трижды проклятую коммуналку. Общаюсь с ненавистными бывшими соседями, снова в моём окне садится оранжевое солнце, потом клад, письма, поездка в Киев в тщетной надежде продать скрипку. Девочка с парализованными ножками на диване, а папа у неё кагэбист, и я, так боявшийся КГБ, что придут и заберут мою находку, нашёл его аж в Киеве. Как заяц с прижатыми ушами с разбегу охотнику в сапоги носом… И затих. Скрипка ничего не стоит, её уже никто не заберёт. Меня трясёт от выпитого кофе, рассказываю про клад, жестикулируя, девочка на диване, одни глаза, слушает не дыша, её мама — альтист из консерватории, застыла с очередной чашкой кофе… «А там обои тёмно-зелёного цвета с фиолетовыми полосками, как в моём сне», — говорю и верю, что так и было…

Как это всё надоело! Ну и что, что нашёл — что хорошего я узнал? Булка хлеба в Новочеркасске в Гражданскую стоила столько же, сколько стоит сейчас. Увидел реку времени Лету с каменными волнами и себя как муху, родившуюся утром. В обед умрёт, а планов на триста лет вперёд…

А мой знакомый эзотерик сказал, что мои из клада — вампиры энергетические: «Ты про них рассказываешь, они надуваются твоей энергией, и им хорошо…» Ну хоть кому-то хорошо… Да о них столько людей думает, которым я рассказывал свою историю, что им пора лопнуть! И про сны никто не верит, три раза подряд, и привидения! Ну, наверное, они поняли, что до меня медленно доходит, как тогда в школе, когда пел песню, выученную с исцарапанной пластинки, и только на середине исполнения её перед оторопевшим классом вся эта галиматья, которую выучил с шипением и подскоками иглы, стала для меня очевидной. Все подумали, что я пошутил… Нет, чувство юмора пришло позже…

А до этого я продолжал петь и с тоской наблюдать из окна, как в нашем саду отец обкапывает деревья на зиму, и думал, с каким удовольствием я бы ему сейчас помог, а песня продолжала литься, и каждый куплет припева нужно повторять.

Через шестнадцать лет после находки приехали ко мне родст-венники Мокича Е. К. Всё-таки успел Евгений Казимирович выхватить свою семью из-под топора революции, забрал в 1919 году в Польшу. Приехали и привезли венский шоколадный торт, и вместе с ним — окончание этой истории. Евгений Казимирович Мокич умер в 1941 году от разрыва сердца. Его сын Леонард стал известным кинематографистом: художником по костюмам, актёром. Жил в центре Варшавы, коллекцию старинной мебели, которую собирал в течение всей жизни, завещал Вавельскому замку. Дочь Мокича Ирочка дожила до преклонных лет, умерла от инсульта. Перед смертью забыла польский язык и объяснялась с родственниками исключительно по-француз-ски, никто её не понимал.

Теперь стараюсь не думать, что Гражданская война у нас не окончилась до сих пор, и все совпадения в письмах уже не убеждают меня в том, что на самом деле я — Евгений Казимирович, присланный на то же место доживать недожитое. Но в моей памяти остались воспоминания о том временном пространстве, в котором я не жил.

Остров

Хвост пыли догоняет нас возле колодца, накрывая редеющей завесой пыльный грузовик. Раскалённый радиатор полуторки шипит и плюётся кипятком, и только захлебнувшись колодезной водой, затихает. И снова ветер в окно. В полдень горизонт исчезает, дрожащее марево горячего воздуха размывает границу земли и неба. Ещё чуть-чуть, и мы пропадём в этой жаркой струящейся лаве — и тут вспыхивает синяя полоса моря. В контрасте с выгоревшей степью море радост-но искрится — живое.

Это целое событие. Путешествие с отцом, еды нам дали на двоих. От промасленного пакета вкусно пахнет. Не спеша, перочинным ножиком батя тоненько нарезает желтоватое сало. Помидор, сало с хлебом, и много моря.

Возвращаемся ночью, слепящий свет фар выхватывает из тьмы дорогу, бегущую навстречу, и мотыльков, вылетающих из темноты, вспыхивающих и мгновенно пропадающих в ней.

Темнота.

Из неё появились все: мама, бабушка, отец с построенным им домом, с сидящим на цепи Букетом, виноградником, черешней, усыпанной ягодами, так что ветки приходилось подпирать, — и ничего этого нет! Как ночные мотыльки, вспыхнули и пропали. К ним можно прийти, открыть калитку, походить по дорожкам… А сейчас я еду домой, бежит дорога в пятне света, и мотыльки вспыхивают и пропадают в ночи.

Рассказывает о войне так, будто это происходило с тобой, тебе семнадцать лет, ты водитель полуторки и до смерти боишься постоянно гудящую над тобой немецкую раму. В двадцати километрах от передовой штабная столовая, столики, салфетки, нарезанный хлеб и водка. Обслуживает официантка. Немцы двигаются быстро, перемалывая матросские отряды, оставляя за собой степь, укрытую телами в чёрных матросских бушлатах, столовая спешно эвакуируется подальше от передовой. И снова столики, салфетки… Везу на передовую передачу для офицеров, колбасу, водку и т. д., на дорогу выбегает молоденький лейтенант с пистолетом в руке. Пулей разворочено пол-лица. Он приказывает развернуться, в придорожном кювете лежат раненые. Грузят быстро, не открывая бортов, переваливая бесчувственные тела в кузов.

Ночью немцы догоняют орду солдат и берут в плен. В степи нечем дышать — горят огромные cтога, сложенные из хлебных булок, разлагающиеся трупы. Местное население раздевает мёртвых матросов. Бушлаты, сапоги громоздятся на возах. Пленных строят в колонну по пять, назначают старшим весёлого матроса, и колонна отправляется в немецкий тыл.

Вечером дождь, дороги превратились в болото, сбегаю из колонны пленных, проходящих через село, и иду домой, улица, опрокинутый мотоцикл, в грязи валяется пьяный немец и дико хохочет над собой.