Рассказы

Опубликовано в журнале ©оюз Писателей, номер 11, 2009

Виталий Владимирович Лотоцкий

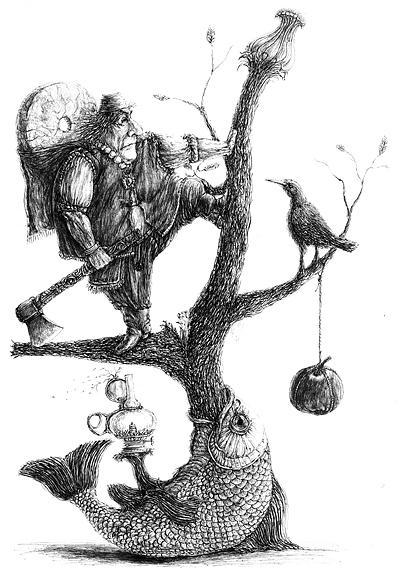

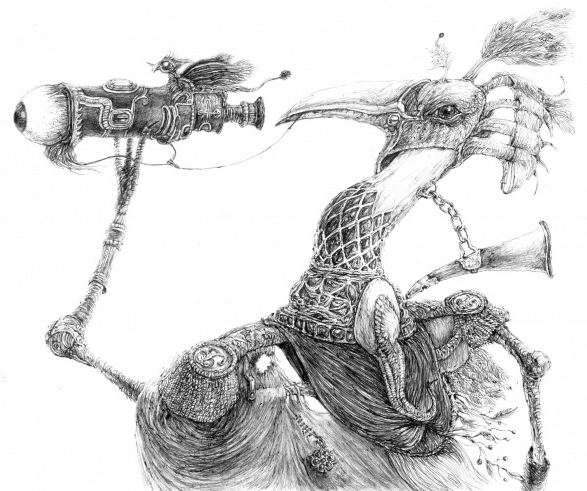

родился в 1968 году на Крымском полуострове в городе Армянске. С 1986-го живёт в Харькове. Окончил филологический факультет Харьковского государственного университета, с момента окончания и по сей день работает в издательской сфере (экономическая периодика). Публиковался в журнале «Алконостъ» (Москва), альманахе «Ариергард» (Москва). Избранная графика представлена в Библиотеке изобразительных искусств ArtLib.ru.

РЫБА, МЯСО, ПТИЧЬЕ МОЛОКО

Я маленький человек. И не в состоянии осмыслить свою жизнь. Даже отдельные мысли мои бывают больше меня, не помещаются в голове целиком, и я не могу их толком подумать. Вот что я делаю: сплю, ем, покупаю еду, для чего хожу по улице и езжу в метро и иногда на трамвае. Рабская зависимость от телевизора. И ещё обязанности. Но всё чаще мне приходится грустить, а когда я грущу, обязанности выпадают из моей грусти. Мне приходится их игнорировать.

Ведь я создан для великих дел. Это основная причина моей грусти: на тридцать пятом году жизни я всё ещё не знаю, с чего начать. Мне всё кажется, что я великий мыслитель, и мысли, которые меня посещают, невыразимы. Что человеческий язык не приспособлен к ним. Я изобретаю язык. Уже лет двадцать.

Мне нравится называть и уточнять, до бесконечности уточнять. Но совсем не нравится описывать. В движении нет никакого толку. Всё одно и то же. Как можно двигаться, не поняв ещё, где ты находишься. И какая нога занесена для первого шага. Между тем все, кого я знаю, движутся, совершенно не давая себе отчёта в собственном положении относительно хотя бы чего-нибудь. Им кажется, что это уже решено и не требует никакого отчёта и вообще никакой мысли.

Наверное, лучше всего мне было оставаться маленьким человеком и внутри, как снаружи. Совершать простые движения и не пытаться понять, что, к примеру, времени нет, и тому подобную чепуху.

Но уж я не могу.

Вообще-то, если честно, у меня нет потребности говорить. То, что мне нужно, я умею знать и без слов. Дань традиции? Снова боюсь кого-то разочаровать? Или механическое артикулирование, заменяющее папиросу?

Как трудно учиться ходить. Не делегировать словам право произвольно источать любой смысл, что помещён в них предыдущими контекстами, а создавать для них новые пиковые ситуации, да при этом так, чтобы они знали, что делать, и чтобы это их знание не расходилось с твоим замыслом. Руководить экстремальными условиями их жизни (а в других они не живут, лишь по инерции создают словарную статистику).

Коль скоро язык никому не удаётся уничтожить, приходится возглавить его поход, чтоб не онеметь.

Писатели хладнокровно используют язык. Они им пишут. А я веду с языком бесконечные беседы на кухне.

В этом непонятном чужому уху бормотании улавливается согласие. Останется ли оно, если я тоже буду писать языком?

Но если я не выйду из кухни, из квартиры, из дома и дальше — всё может закончиться ничем.

То есть кухня сменится ничем.

Я сменюсь ничем.

И язык сменится ничем — в той его части, что была со мной на кухне.

Соломенное кресло на веранде, посеревшей от времени и дождей. Стёкла выбиты, но не все.

Кому это вообще может быть интересно?

Хотя, возможно, интерес возникнет позже…

Уроки гладкописи единственные возможны сейчас на этой веранде и вне её. А чтобы дело этим всё же не ограничилось, теперь я должен вспомнить, что со мной было. Ведь я не Бог и не создаю жизнь. Но я могу создать жизнь для слов, которые мне знакомы, беззастенчиво пользуясь Его наработками — сотворёнными днями моей микроскопической жизни.

Если кто будет это читать — я постараюсь воссоздать схему, по которой строились мои дни, чтобы читатель сразу её увидел. Ужасно не люблю, когда слова заслоняют схему. Поэтому, надеюсь, слов будет мало.

Как только начинаешь говорить словами — тотчас попадаешь в ловушку традиции. И теряешь мысль, не начав её думать. Она покидает тебя и рассыпается прахом алфавита. Чужих, чужеющих, чуждающихся тебя букв.

Единственный способ пытаться выцарапать себя из этого мгновенно густеющего раствора — говорить как можно проще и короче. Поменьше прилагательных и наречий. Желательно обходиться только существительными, глаголами и союзами. Ещё предлогами. Иногда местоимениями. Всё.

(Но поди попробуй.)

Я не хочу бояться количества слов, что мне нужно будет проговорить, а потом ещё написать. Но я боюсь. Тёпл потому что, а не горяч. И не холоден, чтоб наплевать и отсечь себя от этой затеи. В то же время мне не дано, чувствую я. Слова против меня. Не заодно со мной. Несут меня мимо. Над собой. Словно я умер.

Умер, но живой — вот существо дела. Изблёванность вот в чём состоит.

Да?

И ещё я ужасно боюсь что-нибудь забыть. Забыть о чём-нибудь сказать, потому говорю обо всём сразу. Это спасает на время мои нервы от горячки.

Даже не знаю, чего боюсь больше, пожалуй. Количества слов или того, что их так и не хватит на главное.

(Возьми себя в руки, автор этого текста.)

Начинать, говорят, лучше сначала (не знаю, где начало, но надо не забыть о вранье). Итак, я родился. Но нет, это не начало. Это лишь эпизод. Что и когда стало доступно моему пониманию — отсюда начнём.

* * *

Не было уверенности, что именно то виделось, что должно было видеться. Но выбора тоже не было. Приходилось излагать на бумаге. Нужно было заполнить все эти белые листы. Одному Богу было известно, что должно получиться, и я отказался от рассуждений, а только записывал. В конце концов, мне нравилось это занятие. И оно должно было меня куда-то вывести. Выстроить путь к финалу. Имитировать судьбу. Или убедить меня в её существовании. Многие ли из нас могут обойтись без судьбы?

Почти отказавшись от вмешательства, в конце концов я не мог не вмешаться. «Почему? — спрашивал я себя. — Почему я должен вмешиваться? Каждый шаг чреват неправотой. Глупость ходит по пятам любых поступков. Лучше до самого конца считать себя бессмертным».

Но глупость неизбежна, как выяснилось.

И бумажный запас пошёл в дело. Я его пристроил — под ровные строчки витиеватых букв.

* * *

Белый лист, пустота, ничто… В конце концов всё сводится к тому, чтоб заплатить. Всё сводится к сумме. А зачем, почему — вопросы второго порядка.

Если ты считаешь (говоришь и пишешь), что речь невозможна, и пишешь (говоришь, считаешь) это на невозможном наречии — значит ли это, что тебе просто захотелось побыть писателем, и ты знаешь, во что тебе обойдётся это хотение? Видимо, на первых порах — для первых строк — достаточно простой догадки о сумме. О том, что её где-то считают.

Отвык говорить.

Но — о теле. Которое храм души и с которым не знал что делать один многоуважаемый ОЭМ, и всё такое…

Оно накладывает на меня обязательства, как выяснилось. Выяснилось совсем недавно. Случайно ли? — думаю я теперь.

Дело в том, что каждый встречный чего-то ожидает от меня, который внутри, увидев меня снаружи. Это факт. Точнее — это не может не быть фактом. Потому что я тоже вымучил навык, высверлил в себе умение распознавать ожидания от увиденного. Сложность в том, что ожидаемое никогда не проявится перед моими глазами — в 99,9% случаев. Равно как и я для такого же количества наблюдающих меня навсегда останусь гипотезой. С отложенной навечно верификацией.

И при этом — буквально в то же мгновение — с каждым из увиденных я тут же знакомлюсь и проживаю жизнь. В нулевой отрезок времени. В нулевой отрезок местного1 времени. И это так же точно, как то, что я их вижу. Это две точности, неотъемлемые друг от друга и совершенные.

Как это получилось? Я имею в виду — как это случилось со мной?

Считается, что я должен был осознать это ещё в двухлетнем возрасте. Опознать себя, и всё такое… Очевидно, я это сделал. Но и не более того. Сделал и забыл.

(Боже, я даже не уверен, позволено ли мне говорить! И — говорить от себя!)

И ничего в этом акте нет такого. Так делают все. Вообще, все решают для себя основные вопросы философии в нежном возрасте. Просто формулируют их — ставят — и живут с ними дальше. Ну, то есть, конечно, дальше можно чего-то бояться, как-то называть этот страх и преодолевать его (возможно, избавляясь). Читать для этого разные тексты других — испугавших себя и показательно преодолевших (или, проще, поставивших по-другому) эти вопросы — таких же несчастных. Или писать эти тексты с разной целью. (Хотя цель-то, скорее всего, одна — повторить это счастливое мгновение, когда-то отделившее вопрос от его решения. Бесконечно играть в фанты формулировок; а чем ещё здесь заниматься? После того, как всё уже ясно? Приспособить это своё знание к неизбежно грядущему опыту (от которого не отвертеться со всеми его прелестными — или нудными, на чей-то вкус — подробностями)…)

Видимо, обо мне можно сказать, что я охотно отклоняюсь от темы.

Отвык разговаривать.

* * *

Магия словесного шутовства — вот что может меня спасти от такой прискорбности, как рассеяние мозгов по окоёму… Заболтать собеседника, запудрить ему мозги, убедив его в том, что ты не просто так, а у тебя есть Концепция… или хотя бы задушевность.

Глупостью было декларировать своё романтическое разочарование так долго. Вообще декларации — глупость. Но кто может знать это вовремя?..

Теперь вот пытаешься родить слова головой, а выходят они совсем другими, непонятными местами… От них болит желудок… Путь их — та же гортань, но голосовые связки работают хаотично и как бы сами по себе. Это ещё называется «конвульсии».

Вообще-то в животе живёт злоба, говорил мне один шаман (хотя — не мне, я просто подслушал. Скорее всего, из телевизора). В злобу превращается осознанное бессилие. Бессилие, которое ты принял. Как же случилось, что у меня не стало сил?

Было время — я был так же абсолютен, как задачи, которые я перед собой ставил… Мы соответствовали друг другу. Мы были соразмерны. И потому наше сосуществование как минимум сулило гармонию. Нет — оно источало гармонию, как свет… Мы были похожи на дичь и охотника, на мужчину и женщину, на доктора и болезнь. И я думал, что охотник, мужчина и доктор — это я…

* * *

Маленький человек ничего не хочет. Человек побольше всё же имеет некоторые потребности. Великому человеку нужен весь мир — даже тот, которого он никогда не увидит. Казалось бы.

Кто меня убил? Вот загадка. Ответь я на этот вопрос — давно бы уже получил Нобелевскую премию. Но здесь уж так: раз начнёшь — набегут все, кого когда-нибудь видел, выстроятся колоннами, возьмутся за руки поперёк и начнут втягивать в круг. Тошнотворное ощущение коллективного тепла. Поэтому шанс на выигрыш имеет лучший лицедей. Кто без труда перелицует мир под новый взгляд. Почему бы, к примеру, не стать смородиновым вареньем? Разнообразие агрегатных состояний — вот чего не хватает сознанию. Вот по чему оно тоскует в немоте. По утраченной плоти своей. Утраченной в результате неизбывной единичности.

Приходится попробовать лицедейства.

Самое трудное, конечно, — выбрать ногу. С правой или с левой?

* * *

Рисую. Создаю картины. На бумаге шариковой ручкой. Особенность их такова, что не имею задачи, и то место, где обычно замысел, пустует. Имеются некоторые «концепты восприятия», которые увядают через пару дней перерыва работы над изображением. И я не тужусь их воскресить — просто продолжаю на том же листе, используя всё свободное пространство, соединять линии и объёмы так, как они сами позволяют или иногда даже хотят. Реализую их сегодняшние взаимоотношения. А вчерашние и позавчерашние умерли для этого листа, но меня это нисколько не тревожит. Хотя я чувствую безвозвратность и уникальность тех, что были пропущены. Немного печально, но такова Воля Его. Какие-нибудь из них всё равно должны не оставить следа на моём листе.

Так получается графический дневник моего агрессивно подсознательного сознания.

Есть версия, что где-то существует Большая Книга, куда занесено всё, абсолютно всё без единого пропуска. В том числе и то, что не было соединено мной на листе. В том числе и то, что не было соединено мной на листе до моего рождения и после моей смерти. Возможно, те фрагменты, что мне удаётся запечатлеть сейчас, кому-нибудь помогут воссоздать недостающие ему. Которых именно ему-то и не хватает.

Ведь случайностей нет.

А неслучайности, которые создаём мы сами, кажутся мне натужными, исполненными горечи, чреватыми кровью и смертью, ибо именно кровь, смерть и печаль чаще всего рождают усилие сознания.

* * *

Долго.

Как долго начинал. Как трусливы мои движения теперь, когда начинаю.

И всё не могу начать.

Только недорисованная сандалия с ноги кувшина делает моё отчаяние решимостью. Всё оказывается просто — мне не хватало врождённого конструктора. Рождённого во мне конструктора летней обуви и чайных ложечек, рыбного мускула и пронзённой коробки, женской ноги и лёгкого платья… Он кропотлив, и кругозор его узок, его взгляд счастливо ограничен форматом А4 — то, чего мне так не хватает уже лет тридцать. Его правота вне его, ему не приходится обосновывать каждый свой шаг, включая шаги обоснования… Короче говоря, наконец-то нам с ним ни до кого нет дела, и мы рисуем, рисуем, рисуем, пуская слюну, высунув язык. Торопимся, хотя знаем, что некуда торопиться. То, что не сделаем, всё равно не канет, не сгинет, не пропадёт; или канет, сгинет и пропадёт вместе с нами, но это-то и невозможно, вот что мы знаем твёрдо.

Водолазы шлют нам привет. До сих пор мы вообще не думали о водолазах. Мы всё делаем для себя, чтобы нам нравилось. Чтобы наши глаза насытились. Чтобы наши руки поняли, где твёрдая ось каждого блика и каждого трепетания, мелькания и перелива.

Мы создаём наш мир, где нам хочется быть внутри. Мы утешаемся тем, что до завершения ещё далеко.

* * *

Всё это правда. Наверное, поэтому скучно читать.

МАГИЯ НЕ ЧИСЕЛ

Где я, кто я — не так важно, важнее — когда я.

Хотя бы потому, что это легче себе представить.

Я, к примеру, слон, или крокодил, или женщина — трудно.

Я в Египте, или на Луне — можно, но трудновато.

Я позавчера…

Я 10 лет назад…

Никаких проблем. Никаких противоречий. Никаких сомнений, что это я. Никаких даже попыток сомневаться.

Я 1000 лет назад — гораздо проще, чем я крокодил. Потому что крокодил — это не я. А 1000 лет назад — почему бы и нет.

Загадка сознания.

И ничуть не смущает тот факт, что некто — кто, опять же, не я — утверждает, что меня 1000 лет назад не было, потому что не могло быть. Ведь он же, невежда, не знает, кто такой я. Он и о себе-то толком ничего сказать не может — где его начало, где окончание. Только, может быть, чувствует иногда. Как и я. И, небось, о себе-то он не думает, что когда-нибудь его не было или не будет.

Разве для приличия. Ради моды. Так, дескать, говорят.

Стало быть, вот что: «никогда» применимо к ситуации «я и крокодил». «Я = крокодил никогда».

Допускается «я = я на Луне», но маловероятно. Промежуточное соображение какое-то. Опустим.

«Я = я» — всегда.

Даже если иногда кажется, что это не совсем так.

Даже если бывают мгновенные перерывы. В цепи тоже бывают прерывания. Замыкания.

Что такое, в сущности, за условность — кавычки?

«Я = я всегда».

То есть в любой момент времени «я = я».

Потому-то мы так любим истории. И вспоминать.

Истории подтверждают нашу аутентичность через изменчивость того, чем мы не являемся. И не собираемся являться.

ОДИН МОЙ ЗНАКОМЫЙ

В. В. К.

Он не спит. Он, кажется, чего-то боится. Он притягивает предметы взглядом. (Но, может, не предметы, а людей — это отличие несущественно.)

Он смотрит прямо в глаза. Его бритый череп висит неподвижно в воздухе, и я тяну с ответом.

Чего же он боится? И боится ли?

Я спутал мир воображаемый и реальный. Я их путаю с детства. И вот я, кажется, убил человека, думая, что охочусь в саванне.

Думая, что иду по площади.

Думая, что я это не я.

У него другие проблемы.

Он похож на Ван Гога.

У него отрезаны все уши. Поэтому у него нет слуха. Но что-то осталось внутри, до чего бритва не добралась.

До чего не добралась кровавая бритва.

Он не может смотреть на мир трезвым взглядом. В данный момент я пытаюсь понять почему. И у меня есть разные мысли.

Он, может быть, герой и откладывает свой подвиг?

Он, может быть, математик, и ему не даётся алгебра?

Как на духу я сказал одной его знакомой: прости ему, что и у тебя искал он понимания, не отделяя его от привязанности. Сейчас у него есть всё. Теперь он может безоглядно бояться мира.

Я был неправ, когда называл его рассудочным. У него есть привилегия пользоваться рассудком: он заслужил её, пытаясь промычать буквами своё тремоло, спасённое от бритвы.

Но спасение приводит его в ужас. Поэтому мы пьём с ним четвёртый день кряду. И он мил, как сапожник, и прям, как загнанная лиса. А я избегаю смотреть на себя в зеркало. Кажется, что во мне осталось не так много жизни, поэтому я не пьянею. Ему кажется наоборот, видимо. Свою страсть к ответам я заглушаю закуской. А ему всё не терпится куда-то попасть. Или хотя бы заснуть.

Уж не знаю, что фантастичней.

1

Вот до чего приходится скатываться… Я уже соглашаюсь с теорией относительности, которой не знаю и которой не приемлю доопытно! А также — заодно — с концепцией бессмертия души и Божественности мира; наличием этого особого Божественного Времени. То есть — хочешь не хочешь — примыкаю, так сказать, к традиции. Проваливаюсь в дырку. Хорошо, что моя субстанция в этот момент сплошь состоит из элементов, не имеющих массы покоя и делающих фикцией любую дырку. А также дыру.