Опубликовано в журнале СловоWord, номер 62, 2009

Кроме значения письменности в современном мире важно связать духовную жизнь человечества с историей других частей его культуры. Это было целью трудов недавно покинувшего нас выдающегося культуролога и писателя Александра Сумеркина*. В предисловии** к книге, выходящей в ближайшее время в издательстве “Слово-Word”,

Наталья Камышникова-Первухина пишет:

Александр Евгеньевич Сумеркин (1943-2006) был одним из тех редких людей, само присутствие которых повышает уровень эпохи – эстетический, этический, интеллектуальный. Счастливы те, кому повезло оказаться рядом с таким человеком, особенно если это произошло в годы юности, когда мы жадно ищем кем восхищаться и с кем дружить. Удивительно, как зависит человеческая судьба от ничтожного движения времени – плюс-минус год, другой и ты родился слишком рано или чуть-чуть опоздал; от адреса, который решает, в какую школу тебя определят, кто будет сидеть за соседней партой и какой учитель стоять у доски; от вовремя прочитанной книги, от случайно завязавшегося разговора, продолженного многолетней дружбой.

В этом отношении Александр Сумеркин родился в очень удачное время – 2 ноября 1943 года. Годы его юности пришлись на послесталинскую оттепель, короткий период относительной свободы, давшей первое советское «непоротое поколение».

К окончанию школы Сумеркин и его друзья уже были свидетелями гэбэшных преследований и провокаций. После позорной травли умер Борис Пастернак, через два месяца после похорон Пастернака были арестованы Ольга Всеволодовна Ивинская и ее дочь, Ирина Емельянова, ученица и подруга учительницы Сумеркина Инессы Малинкович. Впечатления от похорон Бориса Леонидовича в Переделкине надолго определили жизнь Саши и его друзей. Емельянова пишет, что «отторгая советский режим, Саша никогда не был «диссидентом», не принимал участия ни в каких «подписных кампаниях». Но если речь шла о попавших в беду друзьях или о вторжении государства в пространство его внутренней свободы, он умел постоять за себя, шел на риск». В книге «Легенды Потаповского переулка» она рассказывает о том, как в день суда над ней и ее матерью в ноябре 1960 г. «вдруг в квадратике окошка, чуть въехали в тюремные ворота, увидела две родные мордочки: Нанки (Марианны Фрейдиной) и Саши Сумеркина». Емельянова подчеркивает, что «дежурить у тюремных ворот в те страшные годы было отнюдь не так безопасно, как кажется теперь».

В обществе, принципы которого эти молодые люди отвергали, но в котором им, как тогда казалось, суждено было прожить всю жизнь, они искали свою нишу, остро осознавая ценность и хрупкость складывающихся между ними отношений. Все чувствовали, что необходимо найти такое положение, при котором соучастие в общей лжи было бы минимальным, сохранялась бы независимость от идеологического давления, но можно было бы продолжать учиться и в будущем зарабатывать на жизнь, не испытывая отвращения к собственной деятельности.

Сначала Саша поступил на вечернее отделение физического факультета МГУ и, как требовалось от студентов-вечерников, устроился работать в типографию, «поближе к книжкам». На следующий год он поступил на отделение структурной и прикладной лингвистики, недавно открывшееся на филологическом факультете.

На отделении прикладной лингвистики Саша проучился два года, но его интересы к русской поэзии, музыке, языкам плохо совмещались с требованиями, которые предъявлял к студентам отделения «великий и ужасный» Ю. А. Шиханович, фанатично преданный своей науке преподаватель математики. Саша сбежал на романо-германское отделение, где продолжал совершенствоваться в языках и специализировался по лингвистике, а не литературе, что делали многие студенты, боявшиеся профанировать свою любовь к литературе официозным литературоведением. Уже в те годы он отлично владел английским и французским (помню, как мы с друзьями слушали Сашу, когда он «с листа» переводил для нас Кафку, в свою очередь, переведенного на английский – теперь сама сцена кажется кафкианской). Закончив университет, все годы до эмиграции он работал переводчиком при союзе кинематографистов, на кинофестивалях, в издательствах.

Друзья по отделению структурной и прикладной лингвистики запомнили, что Саша отрицал абсолютную верность логической аксиомы «либо А, либо не А, третьего не дано». Воспринимая эту логическую формулу как метафору, он отказывался подчиняться ее детерминизму – отсюда неожиданность и свобода его суждений.

В отличие от многих из нас, часто категоричных и нетерпимых, что свойственно молодости, Саша всегда говорил о людях хорошо, никогда не злословил. Сашины одинаково ровные и дружелюбные со всеми манеры, свобода от условностей и интеллигентских общих мнений оставляли у собеседника чувство избранничества: в его обществе ты чувствовал себя умнее, остроумнее, естественнее. Он умел бурно согласившись с тобой, восхитившись твоим мнением, высказать и свою точку зрения, часто противоположную, всегда неожиданную и очень точно, ясно сформулированную.

В Москве шестидесятых-семидесятых годов причастность к западному кино, работа на кинофестивалях, знакомство с известными режиссерами и музыкантами казались олицетворением жизненного успеха.

В Москве Сумеркин был культурным посредником между современным западным кино и той аудиторией, которой были доступны заграничные кинофильмы, но эта служба никак не была его призванием.

Отъезд Сумеркина в 1977 году никого не удивил. Как многие в те годы он оставлял завидное, сравнительно независимое положение переводчика ради освобождения от детерминированности судьбы, предсказуемости, как тогда казалось, своего будущего и будущего страны. Его гнала жажда перемен, вело любопытство, искушали соблазны свободы. Помог и вызов в КГБ, где ему намекнули, что маргиналу лучше будет за границей, чем в лагере. Еще до отъезда он решил, что жить будет в Нью-Йорке, даже упоминал улицу – Сент Марк Плейс, тогда полубогемный район, населенный итальянскими и украинскими эмигрантами.

Оказавшись за границей, Саша сразу отказался от поддержки как еврейских, так и русских благотворительных организаций, что утверждало не только его независимость, но и равнодушие к своим смешанным русско-еврейским этническим корням.

В Вене он нашел сказочную работу – билетера в Венской опере, в Италии, куда попадали все, выехавшие по израильской визе, служил переводчиком. Говорили, что Сумеркин был так же обязателен и приветлив с эмигрантами, как и с московскими знакомыми. Растерянные, измученные люди, как правило, ни слова не знавшие ни на одном иностранном языке, иногда даже плохо владевшие русским, находили в нем не просто переводчика, но участливого слушателя, готового посоветовать и помочь. Мы встретились через три года уже в Нью-Йорке. За это время в нем произошла не сразу заметная, но существенная перемена. Оказавшись в Америке, он взял на себя традиционную роль русского эмигранта – хранить и распространять русскую культуру, продолжать просветительскую деятельность, начало которой положили еще издания А.И.Герцена, основавшего первую в истории вольную русскую прессу за границей. Необходимость в ней не иссякла и век спустя. По приезде в Нью-Йорк Саша сразу обратился в русское издательство/магазин «Руссика» и предложил свои услуги. Там и стал работать. Вся жизнь Сумеркина в эмиграции была посвящена издательской, переводческой и журналистской работе. Сознательно, а не по воле обстоятельств, он определился как русский эмигрант, а не как «новый американец».

По известному выражению Марии Розановой, «эмиграция это капля крови нации, взятая на анализ». Дело не только в том, что в эмиграции оказываются представители разнообразнейших слоев общества, но и в том, что они подвергаются особому испытанию, подобному войне или революции, системной ломке, которая раскрывает лучшее и худшее в человеке. Сумеркин в эмиграции проявил лучшие свойства интеллигента: подвижническое служение культуре, независимость взглядов и вкусов, равнодушие к внешнему успеху. Великолепное знание английского, диплом московского университета и возникший в начале 80-х спрос на преподавателей русского языка открывали перед Сумеркиным, одним из самых культурных людей Русской Америки, скромную, но необременительную карьеру американского слависта. Вместо этого Александр Сумеркин посвятил себя изданию «русской литературы в изгнании», стремясь и ознакомить с ней читателей-эмигрантов, и сохранить ее для будущих читателей в России.

«Страсть к издательскому делу», вспоминает Ирина Емельянова, «проснулась в Саше очень рано. В 60-е годы на своей домашней «Колибри» он перепечатывал трудно находимые в то время тексты своих любимцев. И не просто прекрасно, со вкусом, располагал стихи на странице, но и переплетал, оформлял титул, обложку, чтобы потом дарить друзьям. Его издательская работа в США – в каком-то смысле возвращение к юношеской страсти. Недоступные тогда Цветаева, Кузмин, Мандельштам, Гумилев в его «изданиях» до сих пор стоят на полках благодарно помнящих его».

С конца семидесятых до начала девяностых он работал с невероятным напряжением, используя предоставленные ему издательством «Руссика» возможности для осуществления огромных издательских проектов. Уже через год после приезда вышло подготовленное им двухтомное собрание прозы Цветаевой – ее стихи он впервые услышал еще в юности от своего Учителя. За четыре года, с 1979 по 1983, он издал академическое собрание стихотворений Цветаевой в четырех томах, пятый том появился в 1990-ом. Таким проектом в Советском Союзе занималась бы редакция человек в пятнадцать, не считая работников типографии и продавца в книжном магазине, и при самых благоприятных обстоятельствах на него ушло бы лет десять. Работа проводилась в сотрудничестве с Викторией Александровной Швейцер, автором первой биографии поэта «Быт и бытие Марины Цветаевой» и составителем второго тома. А в первом томе «вместо предисловия» был напечатан сразу ставший классическим разбор стихотворения Цветаевой «Новогоднее» (Памяти Рильке), сделанный Иосифом Бродским. Александр Генис в передаче на радио Свобода, посвященной памяти Александра Сумеркина, назвал его неустанный труд «тихим филологическим подвигом». Без всякой поддержки, в одиночку, сидя в редакционной каморке без окна, он подготовил уникальное собрание, «памятник издательского дела в эмиграции».

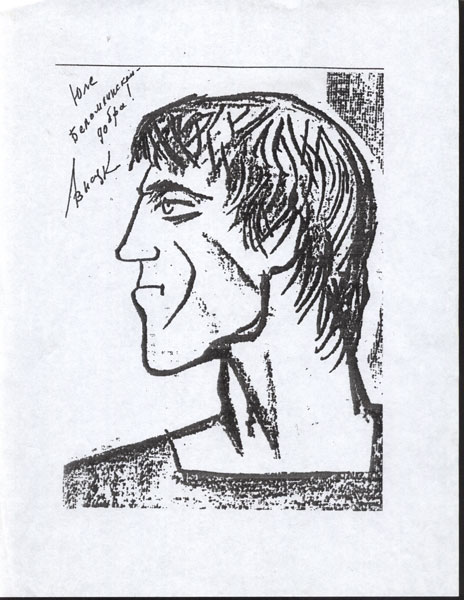

Одновременно он составлял сборник «Руссика-81», скромно обозначив задачи своей редакторской деятельности эпиграфом из Пушкина: «Альманахи сделались представителями нашей словесности. По ним со временем станут судить о ее движении и успехах». Им руководило убеждение в необходимости издавать не только запрещенных в СССР авторов, имеющих неоспоримо высокую репутацию, но и начинающих, малоизвестных и спорных, в которых он умел разглядеть талант. В альманахе 1981 года рядом с Бродским был напечатан Мамлеев, с уже известным Войновичем – Юрий Кашкаров, рядом с «Парижскими стихами» Лимонова – Виктор Кривулин. Все многочисленные авторы альманаха спустя четверть века известны и публикуются в России. Он редактировал первый трехтомник Владимира Высоцкого «Собрание стихов и песен» 1988 г., участвовал в издании стихов и прозы Н.Н. Берберовой и рассказов Сергея Довлатова, выпустил в 1982 году сборник А.В. Чаянова, в 1985 г. опубликовал замечательные воспоминания Михаила Николаева «Детдом» о детстве в детприемнике для «детей врагов народа». Биографический словарь «Свободные голоса в русской литературе, 1950-1980», отредактированный Сумеркиным, был первым справочником о литературных деятелях русского зарубежья и сразу стал библиографической редкостью.

Эта удивительная трансформация московского переводчика при союзе кинематографистов в сосредоточенного и вдохновенного труженика, нашедшего свое призвание в сохранении отечественной культуры, поразила меня при встрече с ним в Нью-Йорке больше всего. Когда сейчас оглядываешься на все, сделанное Сумеркиным за годы работы в «Руссике», понимаешь, что заставляло его так напряженно работать – он чувствовал личную ответственность за сохранение наследия, в те годы в России отвергнутого. В его деятельности можно проследить единое направление, линию, связывающую все его литературные интересы: обостренное понимание редкости и хрупкости таланта, а потому – необходимости его защищать и помогать ему. Требовалась профессиональная честность и определенное мужество для того, чтобы первому напечатать скандальный роман Лимонова «Это я, Эдичка». Этот поступок тем замечательнее, что Саша был человеком в художественных вкусах скорее консервативным и с особым уважением относился к еще жившим в те годы представителям старой эмиграции. Но он слишком хорошо знал историю и вред, наносимый нетерпимостью критики к новому слову в литературе.

Работая в магазине «Руссика», где со временем на полках стали появляться книжки в ярких обложках с зазывными названиями, он старался привлечь внимание читателей к редким книгам мало кому тогда известных авторов, писал сам аннотации к ним, в довлатовском «Новом Американце» печатал статьи о забытых Чаянове и Добычине. Он был просветитель по призванию. Характерно его замечание в письме к собрату-книжнику, университетскому приятелю Вадиму Радецкому: «Что касается распространенности аннотаций, то опыт говорит, что только дорогие книги заслуживают места (был вечный конфликт мой в «Руссике», потому что я норовил побольше написать про хорошие, а не дорогие книги). Редкие книги, по-моему, стократ большее просветительство – кто же их когда-нибудь иначе увидит?»

Особая тема это его отношение к Бродскому, у которого он какое-то время был секретарем и переводчиком. Сумеркин подготовил к печати его последний авторизованный сборник «Пейзаж с наводнением». Все, имевшие случай работать с Сашей, поражались его чувству ответственности, обязательности, четкости и организованности – качествам редчайшим.

Саша провел вечер в доме Бродских накануне смерти поэта. Знакомство их началось в Венеции, в 1977 году, еще до приезда Сумеркина в Нью-Йорк, и переросло в долголетнее тесное сотрудничество. Когда речь заходила о Саше, Иосиф Александрович говорил о нем с восхищением и нежностью; впоследствии вдова поэта, Мария Бродская, с особой признательностью упоминала Сашину помощь в работе над переводами и в организации поэтических чтений. Сам же Сумеркин в разговоре о Бродском и его семье был сдержан, избегая фамильярности. Их объединяла не только общность литературных интересов и взаимная симпатия, но и сходное понимание истории и отношение к оставленной отчизне. Вероятно, как и для Бродского, русская культура была для Александра Сумеркина самым важным, если не единственным, итогом существования российской империи, и служение русской культуре было для него самой естественной формой патриотизма. Распад Советского Союза Сумеркин воспринял со смешанными чувствами: надежда на превращение отечества в нормальную европейскую страну с человеческими условиями жизни смешивалась с горечью утраты всего того многообразия и богатства, которые обеспечивает культуре многонациональная держава, будь это Римская, Британская, или Российская империи.

С началом перестройки литературная и культурная жизнь эмиграции утратила свою роль единственного хранителя свободной русской культуры. Цензура в России, как тогда казалось, исчезла окончательно, прерванные связи между издательской жизнью эмиграции и российской прессой восстанавливались. Прекратило существование издательство «Руссика». Оставались газеты, журналы. Кроме редакционно-издательской деятельности, Александр Сумеркин все эти годы печатал многочисленные отчеты о музыкальных и театральных событиях, о художественных выставках в газете «Новое русское слово», в парижской «Русской мысли», в журнале «Слово/Word», рассчитанных на рядового читателя-эмигранта. Вырванные волей судьбы из привычного социально-культурного окружения, эти читатели нуждались в русской газете, спасавшей их от одиночества и изоляции в иноязычной среде. Перечитывая сейчас рецензии Сумеркина, писавшиеся обычно непосредственно после концерта, спектакля или выставки, понимаешь, что «по ним можно судить о движении и успехах» значительного периода в культурной жизни русской эмиграции, в этом и состоит ценность данного сборника. Но читатель видит не только это. Нет такого текста, который не говорил бы прежде всего о личности автора. В рецензиях Александра Сумеркина не заметно никакого прямого самовыражения, он всегда на заднем плане. Ему всегда было свойственно желание выступать только свидетелем и комментатором, а не участником или судьей.

Он старается донести до своих читателей самую суть увиденного и услышанного. Его лаконичные, точные, живые описания событий, происходящих на сцене, обстоятельств написания того или иного произведения в контексте творчества данного автора, в контексте истории интересны для самого широкого читателя.

Он просвещает нас доброжелательно и почти незаметно, и только сопоставляя охват его эрудиции с ясной и доступной манерой изложения, начинаешь замечать отдельные фразы, раскрывающие его подлинные убеждения и ценности. «К числу достоинств пьесы относится неоднозначность персонажей»; «автору этих строк особенно дороги работы Бориса Свешникова, Владимира Яковлева, Юрия Купера и Дмитрия Плавинского, с присущей им интроспекцией и отрицанием демонстративного жеста и агрессивного диалога с окружающим миром». Неоднозначность персонажа, отрицание демонстративного жеста и агрессивного диалога с миром – в этом весь Саша Сумеркин, узнаваемый именно по этим отмеченным им у других чертам!

Побывав в 1996 году в Париже, на концерте Елизаветы Леонской, Саша остро почувствовал ту «тоску по загранице», а точнее, по Европе, которая когда-то гнала его из Москвы. Многозначительное восклицание «А может, пора менять континент?», завершающее заметку об этом концерте, понятно, только когда знаешь, как много потерь и разочарований он пережил в середине девяностых. Кроме утраты молодых, талантливых друзей, погибавших от неизвестного прежде иммунодефицита, ему пришлось пережить и горечь обманувшей надежды. Как ни радостно было видеть исчезновение цензуры в России, для многих эмигрантов это означало потерю литературного заработка, а главное, утрату сознания своей миссии. Литературная и культурная жизнь эмиграции утрачивала одну из своих важнейших функций – сохранение свободной русской культуры. Саше пришлось вернуться к работе переводчика в иммиграционном агентстве. Поэтому, когда Сумеркину предложили место главного редактора Нового Журнала, одного из старейших и солидных изданий эмиграции, он был невероятно вдохновлен. Издание собственного журнала – мечта каждого прирожденного редактора. Ему хотелось представить читателю новые голоса, расширить тематику журнала, сделать его более современным. Однако для издателей и редакционной коллегии он оказался слишком «непартиен» и независим. Вот что он писал В. Радецкому: «Главное – мое изгнание из НЖ, последней каплей конфликта был любимец Лимонов. Я решил, что не хочу его приносить в жертву Маммоне. Собой доволен. Из материалов отвергнутого номера составляю альманах, наподобие старой «Руссики», который как будто бы соглашается взять Эллендея Проффер (печать за наш счет, который частично предложила покрыть наша благороднейшая из всех известных мне Елизавет)». Благороднейшей из Елизавет была Елизавета Леонская, старинный друг и любимый музыкант. Вскоре альманах «Портфель» был напечатан на средства друзей Саши Елизаветы Леонской и Михаила Букатина. Он вышел ровно через пятнадцать лет после «Руссики-81» и действительно напоминал своего предшественника разнообразием представленных голосов.

В 1993 году он познакомился с Мариной Георгадзе, выпускницей Литературного института, недавно приехавшей в Америку. Судьба послала ему встречу с поэтом и человеком, восхищавшим его «своей абсолютной независимостью и склонностью к полемике с общепринятыми представлениями» и этим напоминавшим ему Цветаеву и Бродского. Цветаеву Марина Георгадзе недолюбливала, опасаясь, как предполагал Саша, слишком сильного притяжения Цветаевской поэтики. Из всех «наших главных новых классиков», среди которых Сумеркин помещал поэзию Марины Георгадзе, ее поэтические поиски были ближе всего к Цветаевой – не формальной поэтикой, писал он, а «постоянным стремлением дойти до сути слова», верностью смыслу и образу. Даже внешне она была похожа на известную цветаевскую фотографию парижского периода, что ей не нравилось – она хотела быть сама собой, а не «еще одной Цветаевой». Саша и Марина стали близкими друзьями, родными людьми, которым было суждено провести вместе последние годы жизни. В 2001 году у Саши обнаружили эндоартрит, тромбы в артериях на обеих ногах. Он перенес серию мучительных операций, на годы приковавших его к постели. Это болезнь курильщиков, но Саша так же отказался что-либо менять в своей жизни, как впоследствии Марина, продолжавшая жариться на солнце и плавать в океане уже после диагностирования меланомы, от которой она погибла в августе 2006 года. После операций она ухаживала за Сашей, делала ему перевязки; в последний месяц ее жизни он, с незаживающими ранами на ступнях, в Нью-Йоркскую августовскую жару ездил к ней в больницу через весь город, скрывая от друзей, что сам тоже болен раком и проходит химиотерапию. Саша пережил Марину на четыре месяца, он умер 14 декабря 2006 года. За несколько недель до смерти он написал очерк «Вольный дух», напечатанный в журнале «Слово-Word», посвященном памяти Марины. Преодолевая невероятную физическую боль и горе утраты, он совершил свой последний тихий подвиг, выполнил долг перед другом и перед русской литературой, которой служил всю жизнь.

* Александр Сумеркин оставался до последних дней жизни членом редколлегии журнала “Слово-Word”.

** Публикуется в сокращении.