Опубликовано в журнале Prosōdia, номер 7, 2017

Ковалёв Никон Игоревич, кандидат филологических наук, старший научный сотрудник Института мировой литературы РАН, Москва. Статьи и рецензии публиковались в журналах «Вопросы литературы», «Новый мир», Prosodia, «Арион», «Плавучий мост», «Воздух» и др./ Nikon Kovalev, Institute for World Literature, Moscow, Ph.D. in Philological sciences, e-mail: nikon90@yandex.ru

Аннотация: В статье анализируется влияние барочной традиции на немецкую литературу после XVIIв. Показывается, что в XVIII—XIXвв. барокко маргинализировалось и не оказывало существенного влияния на больших поэтов, за редкими исключениями. «Барочный ренессанс» конца XIX— начала ХХ в. обусловил то, что интерес к барокко стал характерен для большинства крупнейших поэтов эпохи, таких, как Г. Бенн и П. Целан.

Abstract: The paper proposes a discussion of the afterlife of the Baroque tradition in German literature. In 18-19th centuries Baroque became marginal and influenced not so many prominent poets. But, after Baroque Renaissance in the fin de siècle most major German poets of 20th century such as G. Benn, P. Celanbecame interested in the Baroque heritage.

Ключевые слова: немецкая литература, барокко, экспрессионизм, конкретная поэзия.

Key words: German literature, Baroque, Expressionism, Concrete poetry.

Несмотря на то, что немецкая поэзия имеет многовековую историю, начинающуюся со Средневековья, первой по-настоящему великой эпохой в немецкой лирике стала эпоха барокко. Именно в эпоху барокко, благодаря Мартину Опицу, окончательно формируется литературный язык, складываются первые немецкие поэтики. В настоящее время, впервые в отечественной германистике, феномен барокко осмысливается как важнейший для немецкой литературы. Так, недавно вышедшая «История немецкой литературы» (М.: РГГУ, 2014) открывается главой «Семнадцатый век. Эпоха барокко», содержащей обстоятельные статьи Е. Дмитриевой, А. Маркина и др. исследователей об основных персоналиях литературы барокко, барочной мистике, драматургии барокко [Дмитриева]. Ранее в подобных историко-литературных работах, как правило, феномену барокко должного внимания не уделялось. Так, в «Истории немецкой литературы» 1962 г. под редакцией Пуришева и Жирмунского литературе барокко уделён только один пункт в главе «Литература XVIIв.», и под барокко здесь понимается исключительно прециозная поэзия Гофмансвальдау и других поэтов Второй силезской школы, а Опиц, Грифиус, Гриммельсгаузен рассматриваются вне рамок течения [Пуришев].

Повышенное внимание к барокко в немецком, а теперь и отечественном литературоведении отнюдь не случайно. Как представляется, именно поэзия барокко оказалась магистральным течением в немецкой поэзии на протяжении всего его последующего развития. Разумеется, средневековая литература была тоже влиятельна, особенно в эпоху романтизма, сознательно обращавшегося к народным корням, но именно поэзия барокко подспудно повлияла на всю последующую немецкую поэзию, даже если авторы последующих эпох об этом и не всегда подозревали.

При разговоре об эпохе барокко в немецкой литературе принято говорить о школах. Действительно, кёнигсбергская, нюрнбергская, первая и вторая силезские школы имели свои особенности, и такой разговор в высшей степени оправдан. Однако сейчас хотелось бы остановиться на важнейших персоналиях эпохи, наиболее рельефно воплощающих в своем творчестве основные черты, ставшие важными для позднейшей поэзии – меланхолию, богоискательство и прециозность.

Величайшим поэтом эпохи был Андреас Грифиус. В сонетах Грифиуса нашли свое выражение основные мотивы барочной меланхолии – memento moriи vanitas. Два его сонета, как это часто бывало в эпоху барокко, носят говорящие названия: «Смерть» и «Всё – тщета». В одном из сонетов им найдена невероятная по своей силе формула отчаяния, потери всяких ориентиров, религиозных и иных в ту эпоху. Обращаясь к типичному для себя и поэзии барокко вообще образу кораблекрушения, Грифиус пишет:

Wir missen Glas, Kompaß und Tag und Stern und Nacht

У нас нет ни подзорной трубы, ни компаса, ни дня, ни звёзд, ни ночи (Перевод наш).

Другой ключевой фигурой эпохи был Ангелус Силезиус, великий поэт-мистик, чей «Херувимский странник» представляет собой книгу стихотворных размышлений на религиозные темы, оформленных преимущественно как двустишия. Одни из них просто зарифмовывают истины Священного Писания, другие предлагают собственные, иногда донельзя парадоксальные размышления на богословские темы.

Третья важнейшая фигура в поэзии немецкого барокко – это поэт позднего барокко Гофмансвальдау. Его прециозная лирика, как и стихи других авторов так называемой второй силезской школы, следовала итальянским и французским маньеристским образцам, прежде всего поэзии Дж. Марино, и дала нам примеры изысканнейшей образности, вполне сопоставимой со стихами классика английского барокко Джона Донна. В некоторых стихах он доходит до такой детализации образности, что воспевает отдельные части тела возлюбленной, таково, в частности, стихотворение «К устам».

Ф. Штрих, первым заговоривший о немецкой литературе XVIIвека как о литературе барокко, отмечал странный феномен, благодаря которому немецкая литература того периода, ориентировавшаяся преимущественно на иностранные, прежде всего итальянские образцы, стала восприниматься как явление исконно немецкое, как начало немецкой литературы Нового времени. В своём предисловии к подборке барочной поэзии в экспрессионистском журнале Geniusон пишет: «Кажется, будто случилось чудо, и подражание южным образцам вернуло немецкой литературе её самое сокровенное сокровище, а именно барочный дух» [Strich: 106]. Таким образом, барокко приобретает колоссальное значение, становясь системообразующим элементом немецкой литературы вообще.

В первой половине XVIIIвека просветительские тенденции постепенно вытесняют барочные, однако уже к его концу они вновь оживают. А.В. Михайлов отмечает следующие случаи реинкарнации барокко в литературе XVIII—XIXвеков Прежде всего, это творчество Жан-Поля Рихтера, «черпавшего в подспудном барокко немецкой культуры» [Михайлов: 33]. Кроме того, «Западно-восточный диван» Гете, по мнению исследователя, является барочным произведением, предназначенным не для последовательного чтения в духе Просвещения, а для обращения и возвращения к каждому стихотворению в произвольном порядке. Среди романтиков барочное влияние Михайлов отмечает в творчестве Брентано и Эйхендорфа.

К сожалению, А.В. Михайлов практически не затронул вопроса о влиянии барокко на лирику конца XIX-начала ХХ века. Попробуем несколько прояснить этот вопрос.

Последовавшая за романтизмом эпоха бидермайера с её реалистическими тенденциями довольно далеко отходит от барокко, однако уже в конце XIXв. интерес к нему пробуждается вновь, прежде всего благодаря символизму и в первую очередь кругу Стефана Георге.

Через круг Стефана Георге, как отмечает В. Беньямин в своей работе «Происхождение немецкой барочной драмы», влияние барокко перешло и на важнейшее течение начала ХХ века в немецком поэтическом ареале – экспрессионизм [Беньямин: 38]. Это крайне разнородное течение, включавшее как дерзких новаторов в области формы вроде Августа Штрамма, писавшего неким аналогом лесенки Маяковского (придя к ней независимо от последнего), так и авторов, наполнявших угловатым, обрывочным, экспрессионистическим содержанием традиционные размеры, не пренебрегая, впрочем, и верлибром, к таким поэтам относятся Тракль, Гейм, Штадлер, Бенн – главные поэты экспрессионизма. Немецкий литературовед В. Мархольц, пытаясь нащупать первую типологию экспрессионизма, в своей работе «Немецкая литература современности» (1930) предложил разделение экспрессионизма на акционистский, более внимательный к современной политической проблематике, и барочный экспрессионизм, более интересующийся вопросами формы [Mahrholz: 363-364].

Названные нами четыре фигуры экспрессионистов могут быть отнесены, безусловно, ко второму лагерю. В поэзии Эрнста Штадлера, дебютировавшего чуть раньше других, в 1900-е годы, ещё слышны отголоски символистской поэтики. Штадлер любуется действительностью, но не самой по себе, а и тайными соответствиями и закономерностями, заложенными в ней. Реальность у Штадлера, как сказано в одном из его стихотворений, «in Märchenaugenrätselhaft gespiegelt» (загадочно отражается в глазах сказки). Будучи германистом по образованию, Штадлер большое внимание уделал поэзии барокко, особенно Ангелусу Силезиусу.

Г. Лютер, автор монографии «Барочный экспрессионизм», утверждает, что «Штадлер считается одним из людей, заново открывших Ангелуса Силезиуса». Это представляется некоторым преувеличением, поскольку Ангелус Силезиус, в отличие многих других барочных поэтов, едва ли был забытым автором. Благодаря своей связи с христианской мистикой его стихи часто перепечатывались в религиозных целях. Тиражи этих книг были довольно значительными, и Ф. Штрих, составивший одну из первых подборок барочной поэзии в экспрессионистском журнале Genius, не включает стихов из его главной книги «Херувимский странник» из-за их общеизвестности.

Однако Штадлеру, по всей видимости, принадлежит приоритет в поэтическом осмыслении наследия великого мистика. Штадлер цитирует Ангелуса Силезиуса в своем стихотворении Der Spruch:

ИЗРЕЧЕНИЕ

В старинной книге я нашел слова одни –

С тех пор они огнём мои буравят дни.

И если мне на ум придёт порою

Суть ложью подменять, а естество игрою,

<…>

Мир станет чужд, охватит сердце жуть, –

Я вспомню те слова: «Свою постигни суть!»[1] (Пер. И. Грицковой)

Слова после двоеточия собственно и принадлежат Ангелусу Силезиусу. Его стихотворение из книги «Херувимский странник» (II, 30) звучит полностью так:

Zufall und Wesen

Mensch werde wesentlich, denn wenn die Welt vergeht,

so fällt der Anschein fort, das Wesen, das besteht.

Случайность и сущность

Существенным пребудь; когда иссякнет свет,

Случайность отомрет, а сущность мира – нет. (Пер. Н. Гучинской)

Штадлер сохраняет взаимосвязь между падением мира у Силезиуса и сохранением человеческой сущности – главной задачи в таких условиях, лишь несколько переставляя акценты с «мира» на человеческое «Я». Если у Силезиуса сказано «когда мир разрушается», то у Штадлера главная проблема – «отчуждённость» лирического героя от мира, от «глубинного Я», с которой ему помогает бороться изречение, найденное в старинной книге.

Помимо этого стихотворения, Штадлер упоминает Ангелуса Силезиуса в своих военных дневниках, рассказывая о таком эпизоде, когда он получил от сестры посылку – книжку с изречениями этого мастера духовного дистиха.

Для Штадлера барочная мистика Ангелуса Силезиуса – пример для подражания в новое тёмное, военное время, опора в трудном деле богоискательства.Что касается Тракля и Гейма, то характерные для них мотивы memento moriи vanitas, упадка, разложения человека и ожидания конца всей цивилизации также ведут свою генеалогию именно из эпохи барокко, когда они получили наибольшее распространение. Этот факт позволил немецкой исследовательнице Г. Лютер написать целую монографию «Барочный экспрессионизм», в которой она проводит параллели между лирикой этих авторов и поэзией Грифиуса и других барочных поэтов.

Говоря о рецепции наследия Грифиуса, нельзя не упомянуть другого поэта-экспрессиониста, И.Р. Бехера. Обратный пример «инструментализации» барокко, когда оно используется тоже в политических целях весьма определёнными силами, но не правого, а левого толка, демонстрирует И.Р. Бехер. В своём творчестве Бехер неоднократно обращался к барокко. Важнейшей фигурой в поэзии немецкого барокко для Бехера был Грифиус. Как следует из письма вдовы поэта, Лили Бехер, переводчику Л. Гинзбургу, «такая фигура, как Грифиус, в течение десятилетий играла большую роль в творчестве Бехера. Не случайно одно из наиболее совершенных его творений, написанных в 1937 году, носит название «Слезы отечества» [Гинзбург]. Показательно сравнение этих сонетов. Сначала текст Грифиуса:

Бесчинства пришлых орд, взъяренная картечь,

Ревущая труба, от крови жирный меч,

Все жрет наш хлеб, наш труд, свой суд неправый правит.

Враг наши церкви жжёт. Враг нашу веру травит.

Стенает ратуша!.. На пагубу обречь

Посмели наших жен!.. Кому их оберечь?..

Огонь, чума и смерть… Вот-вот нас жизнь оставит.

Здесь каждый божий день людская кровь течёт.

Три шестилетия! Ужасен этот счёт.

Скопленье мёртвых тел остановило реки.

Но что позор и смерть, что голод и беда,

Пожары, грабежи и недород, когда

Сокровища души разграблены навеки?![2]

А вот фрагменты из двух сонетов Бехера, созданных в диалоге с поэтом XVIIвека:

ПЛАЧ ПО ОТЧИЗНЕ

I

Что принесла тебе, Германия, их власть?

Свободна ль ты, сильна? В величии и славе

Цветёшь ли ты, тревог не ведая, – и вправе

Ждать дней безоблачных и наслаждаться всласть?

<…>

Твоя душа во тьме, ты совесть потеряла.

Лжи и коварства яд во всех твоих словах.

Но что обманом ты доныне прикрывала,

Вновь обнажает нам кровавый плети взмах.

Струится кровь рекой по городам и пашням.

О, сколько новых бед прибавилось к вчерашним!

II

<…>

Уже четвёртый год по родине рыдаем.

Но где взять вдосталь слез? Под силу ли слезам

Живым потоком смыть всех мучеников кровь?

Тогда умолкни, плач! На помощь призываем

Священный гнев. Пусть он свершит свой суд! А там

Цвет, слово, музыка пусть торжествуют вновь! (Пер. В. Бугаевского)

Очевидно, что Бехер, хоть и вставляет в текст события позднейшего времени, всецело остаётся в рамках эстетики Грифиуса. Он использует точно такие же нагромождения субстантивов, ту же обличительно-скорбную интонацию и даже, как и Грифиус, в конце стихотворения тоже называет количество лет несчастья (в случае Грифиуса это Тридцатилетняя война[3], в случае Бехера – господство нацистов).

Готфрид Бенн, творивший с 1910-х по 50-е годы ХХ века, представляет собой наиболее сложный и интересный случай барочного влияния на поэзию немецкого модернизма.

В отличие от Бехера, он не обращается к барокко для проведения параллелей с событиями новейшей истории. Впрочем, как станет видно из нашего дальнейшего анализа, Бенн тоже по-своему «инструментализировал» барокко. В частности, он использует факт происхождения Грифиуса из пасторской семьи для доказательства своей евгенетической идеи о том, что большая часть деятелей немецкого искусства произошла именно из таких семей. Эту мысль Бенн развивает в своей Genie—Prosa[4]. Стоит сопоставить эту идею с фактами биографии самого Бенна и его стихотворением Pastorensohn («Сын пастора», 1923), и станет очевидно, что Бенн точно такого же происхождения. Понятно, что данный факт из биографии Грифиуса нужен ему для того, чтобы заявить о своей причастности к клерикальной традиции, к которой относился и Грифиус. Бенн заявляет об этом несмотря на то, что его отношения с религией отцов и собственным отцом безоблачными не назовешь. Однако он постоянно находился с ней в диалоге, на раннем этапе нередко перетекавшем в самую нелицеприятную полемику.

В ранний период, во времена эпатажно-макабрического сборника «Морг», его объединяют с барочной поэтикой только общие мотивы, как у Тракля и Гейма, а также значительная схожесть в построении образа с помощью его фрагментизации.

Для более позднего этапа, начиная с 20-х годов, характерно влияние барокко на ином уровне. Бенна начинает всё больше интересовать его религиозная составляющая. Как пишет Е. Фетисов, «от песен лютеранского сборника [песнопений] происходят и короткостопные, завораживающие своей энергичной музыкальностью размеры многих бенновских стихов двадцатых годов» [Фетисов: 483]. В качестве примера можно привести уже упоминавшееся выше стихотворение Pastorensohn, одно из первых, написанных Бенном в этой новой, монтажной манере. Однаизегострофзвучиттак:

In Gottes Namen denn, habt acht,

bei Mutters Krebs die Dunstverbände

woher -? Befiehl du deine Hände —

zwölf Kinder heulen durch die Nacht.

Во имя божие же, следите,

когда у матери рак, повязки, смоченные жидкостью Бурова[5] –

куда?.. Вручи Господу свои руки…

Двенадцать детей воют в ночи. (Перевод наш)

Формула «Befiehldudeine Hände» перешла в текст Бенна напрямую из Пауля Герхардта, религиозного лирика эпохи барокко, из его известного гимна Befiehldudeine Wege(«Вручи Господу путь свой») — Пс.: 36, 5.

Как отмечает В. Рюбе[Rübe: 38], Бенн сознательно контаминирует её с другой популярной в богослужении песней Юлии фон Хаусманн Sonimmdenmeine Hände(1862), заканчивающейся такими строками:

so nimm denn meine Hände und führe mich

bis an mein selig Ende und ewiglich!

возьми же меня за руки и веди меня

к моему блаженному концу и вечности! (Перевод наш)

С помощью модернистской монтажной техники Бенн превращает религиозную лирику в пародию на саму себя, однако интересно то, что для контаминации с церковным песнопением он использует не какой-нибудь светский текст, но другое церковное песнопение, что превращает эту пародию не в богохульство, а в некую безобидную шутку в духе учеников духовных семинарий.

Начиная с 1920-х годов он активно разрабатывает новую для себя, но вполне традиционную стихотворную форму восьмистиший, которые восходят к Паулю Герхардту, протестансткому религиозному поэту эпохи барокко. Порой используя прямые цитаты из церковных песнопений, порой переиначивая их на свой лад, Бенн помещает их в совершенно новый контекст – ультрамодернистского «монтажного стихотворения», в котором они служат важнейшим, но далеко не единственным составным элементом.

В послевоенную эпоху, отчасти под влиянием Бенна, формируется новое модернистское течение, фрайбургский круг, о котором нам приходилось уже писать [Ковалёв]. Поэты этого направления разделяют «барочное» внимание к форме Бенна, но осмысляют его уже на новом уровне с учётом опыта англо-американского модернизма, прежде всего Э. Паунда и Т.С. Элиота.

Вообще редкий немецкоязычный поэт послевоенного периода избежал влияния барокко. Возможно, это вызвано ростом интереса к барокко в литературоведении и искусствоведении этого периода.

Исследователи отмечают барочные тенденции в словообразованиях П. Целана и влиянии стоицизма на его творчество применительно к стихотворению «Стоять в тени» [Olscher, Wiedemann—Wolf]. Интересно, что О. Седакова в своём эссе «Пауль Целан. Заметки переводчика» сравнивает первое впечатление от чтения «Псалма» Целана с предбарочным испанским поэтом-мистиком Хуаном де ла Крусом [Седакова]. Много написано также о влиянии барокко на поэзию и прозу Г. Грасса [Weber].

Нередко и сами поэты признавались в значимости барокко для них. Х.Э. Хольтхузен говорил о своём «избирательном сродстве» с поэтами барокко [Olscher: 117], В. Хеллерер называл своим любимым стихотворением песню барочного поэта Кристиана Кнорра фон Розенрота «Утреннее сияние вечности» [Zimmer: 131-134].

Из современных поэтов интересно признание Карлы Раймерт: «Сонет переносит меня в эпоху барокко. Будто играешь фуги Баха» [Кудрявцева: 249]. Собственно говоря, сонет скорее должен был бы вызывать в воображении поэта представлении о Возрождении, времени своего расцвета, однако на немецкой почве расцвет сонета пришёлся именно на эпоху барокко, отсюда и подобное представление.

Но наиболее заметно влияние барокко в конкретной поэзии. Фигурные стихотворения этого направления (прежде всего тексты О. Гомрингера) несут на себе пусть отдалённый, но всё же отсвет фигурной поэзии барокко, эпохи, когда подобные кунштюки не воспринимались как нечто маргинальное, но были вполне самостоятельной художественной формой.

Как и в эпоху барокко, оформление стихотворений является здесь не просто украшением, но несёт и семантическую нагрузку. В эпоху барокко Юстин Георг Шоттель писал религиозную лирику в виде «Креста из хореических строк», а Филипп фон Цезен – хвалу Плодоносящему обществу (союзу ревнителей немецкого языка) в виде пальмы[6]. Иоганн Гельвиг писал стихотворения о монументе и о песочных часах в виде тех предметов, которые они описывают. Вот его стихотворение «Песочные часы» в переводе В. Летучего:

ПЕСОЧНЫЕ ЧАСЫ

| О смертный, глянь, как днесь весть разглашаю я | ||

| рой, | Но превратится в дым со временем она. | день, |

| как | Вера, время, труд беды перетрут; | прочь, |

| звон, | заботы, хвори нас гнетут. | тень, |

| звяк | Как в стекле песок | сгинь, |

| крон, | истечет в свой срок, | стынь. |

| без | так земля прейдет | Бег |

| дна | в свой черед | вод, |

| без- | и с ней | век, |

| дна, | Слава наших дней. | род. |

| грех | Призрак смерти — ах! — | Скат, |

| всех; | сеет страх | взлет, |

| новь | И сгибает | ад |

| сил, | Или окрыляет, | ждет. |

| кровь | То отсрочкою дарит; | Ах, |

| жил; | но никто здесь не забыт. | прах, |

| худ | Нынче смерть придет за мной, | мрак |

| вздор, | а назавтра в дом нагрянет твой. | мук; |

| суд | Сила не спасет, роскошь всех палат; | враг, |

| скор. * Ум, богатство, честь — смерть они смешат.* друг. | ||

Важно здесь то, что форма тесно связана с содержанием стиха – время напоминает о важнейшем барочном мотиве memento mori, а стенки часов образуют здесь тексты, обрамляющие основной, нагромождением субстантивов («грех», «ад» и пр.) как бы отмечают границы мира барочного человека.

В эпоху конкретной поэзии опыты по созданию фигурной поэзии также многочисленны. Самое известное стихотворение пишет Ойген Гомрингер, это «молчание» с пустотой посередине текста:

«молчание» О. Гомрингера

В. Раутенберг, например, пишет стихотворение о шаре в виде оного же, но наиболее интересен опыт В. Бартча, написавшего свое эмблематическое стихотворение о разделении Германии в виде дуба (типичный эмблематический мотив барокко), расколотого молнией.

Как и в «Песочных часах», текст здесь распадается на отдельные потоки или, точнее, если вспомнить изначальную метафору дуба, на щепки. Если в начале повествование ещё более-менее едино – это дуб, в который только ударяет молния, то в конце перед нами независимые тексты, повествующие о двух близнецах Михелях, оказавшихся в разных лагерях разделённой Германии, однако строки в этих текстах рифмуются между собой, как бы намекая на общность их судьбы, и последняя строчка уничтожает это разделение со словами «Иногда что-то рифмуется между собой». Налицо схожее соответствие между формой и содержанием, которое мы наблюдали в барочном стихотворении «Песочные часы».

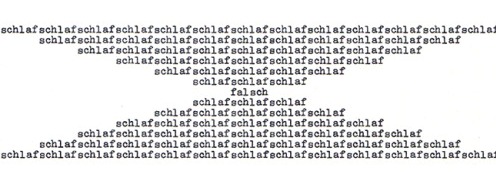

Некоторые тексты имеют более глубокие взаимосвязи с поэзией барокко, чем простое формальное сходство. Так, текст Г. Рюма не только тоже выполнен в форме песочных часов, но и рефлексирует на тему важнейшего для барокко топоса – сна, эфемерности, лживости реальности. Впрочем, в духе игровой поэзии вся рефлексия здесь заключена в одной анаграмме (тоже, кстати, приём, любимый поэтами барокко) – слово schlaf (сон) перетекает в слово falsch (ложный).

Подводя итоги, можно сказать, что поэзия барокко оказала наибольшее влияние на последующую немецкую поэзию следующими своими чертами. Во-первых, это интерес к формальной стороне стиха и формальным экспериментам вроде визуальной поэзии (прежде всего у конкретистов). Во-вторых, это любовь к сложносоставным словам, «барочным вокабулам» (термин В. Беньямина) – прежде всего у Бенна и Целана.

Религиозный же аспект барокко, специфическое барочное двоемирие, постоянное присутствие мира горнего в мире дольнем, находит в последующей немецкой поэзии куда меньшее отражение. Если поэты и используют барочную религиозную лирику, как Бенн, то делается это или в пародийных целях, или же барокко служит лишь одним из объектов многочисленных аллюзий на мировую культуру прошлого. О воссоздании барочного религиозного мировоззрении речи в последующей поэзии, как правило, не идёт, за исключением, может быть, экспрессионистов и Целана.

Поэзия барокко воспринимается в последующие эпохи, особенно с конца XIXвека, как родоначальница «чистой» поэзии, предшественница символизма и авангарда. Историк искусства В. Хаузенштейн в своей работе «Образ и общность» так пишет об этой связи между эпохами: «… самое сущностное [в барокко] мы способны прочувствовать сегодня скорее, чем когда бы то ни было: <…>открытие метафизического могущества красоты» [Hausenstein: 47]. Барокко для современной поэзии, особенно для поэзии авангарда – это прежде всего эпоха словотворчества и формальных экспериментов.

В целом же поэзия барокко оказывается настолько многогранной, что оказывается созвучной самым разным веяниям поэзии ХХ века. Если в начале ХХ века для экспрессионистов более актуальны меланхолия Грифиуса и мистика Ангелуса Силезиуса, в середине века – для Бенна и Целана – более актуален опыт прециозной лирики Гофмансвальдау сотоварищи, то для второй половины столетия на первый план выходят формальные эксперименты эпохи барокко – Филиппа фон Цезена и других авторов.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Статьи из журналов и сборников:

Ковалёв Н. И. Встреча двух поколений: Готфрид Бенн и поэты фрайбургского круга // Prosodia. – 2014. –№1. – С. 109-116.

Strich F. Deutsche Barocklyrik // Genius. – 1921. – №3. – S. 106.

Монографии:

Беньямин В. Происхождение немецкой барочной драмы. М.: Аграф, 2002.

Дмитриева Е. Е. и др. Семнадцатый век. Эпоха барокко // Дмитриева Е. Е. и др. История немецкой литературы. Новое и новейшее время. М.: РГГУ, 2014. – С. 13-191.

Кудрявцева Т. В. Новейшая немецкая поэзия (1990-2000-е гг.). М.: ИМЛИ РАН, 2008.

Михайлов А. В. Диалектика литературной эпохи // Михайлов А. В. Языки культуры. М.: Языки русской культуры, 1997. – С. 13-43.

Пуришев Б.И. и др. Литература XVIIвека // Пуришев Б.И. и др. История немецкой литературы. М.: Изд-во Академии наук СССР, 1962. – Т. 1. – С. 355-450.

Фетисов Е. С. Готфрид Бенн // Литературный процесс Германии в 1-й половине ХХ века. – М.: ИМЛИ РАН, 2015.

HausensteinW. Bild und Gemeinschaft. – München, 1920.

Mahrholz W. Deutsche Literatur der Gegenwart. – Berlin, 1932.

Olscher L. Im Abgrund Zeit. Paul Celans Poetiksplitter. – Göttingen, 2007.

Rübe W. Provoziertes Leben: Gottfried Benn. – Stuttgart, 1993.

Weber A. Günter Grass’s Use of Baroque Literature. – London, 1995.

Wiedemann-Wolf B. Antschel Paul – Paul Celan. Studien zum Frühwerk. – Tübingen, 1985.

Zimmer D. (Hrsg. von) Mein Gedicht. Begegnungen mit deutscher Lyrik. – Wiesbaden, 1961.

Интернет-источники:

Гинзбург Л. В. Избранное // URL: http://www.imwerden.info/belousenko/books/Ginzburg_Lev/Ginzburg_Lev_Izbrannoe.htm (дата обращения: 09.08.2017)

Седакова О. Пауль Целан. Заметки переводчика. URL: http://www.olgasedakova.com/Poetica/261 (дата обращения: 09.08.2017)

[1] Точнее перевод Н. Гучинской: «Существенным пребудь»

[2] Пер. Л. Гинзбурга

[3] Кстати, с лёгкой руки Брехта в немецкой периодике укоренилось наименование периода с 1914 по 1945 год как «Второй Тридцатилетней войны» — ещё одна параллель с XVIIвеком.

[4] Проза о гении (нем.) Устоявшееся в бенноведении обозначение двух эссе, посвящённых проблеме гениальности, наиболее обстоятельное из которых носит название «Гений и здоровье». Другое, отчасти пересекающееся с ним текстуально – «Проблема гения»

[5] Средство от кожных заболеваний

[6] Переводы этих стихотворений опубликованы В. Летучим в «Иностранной литературе», 2006, №2