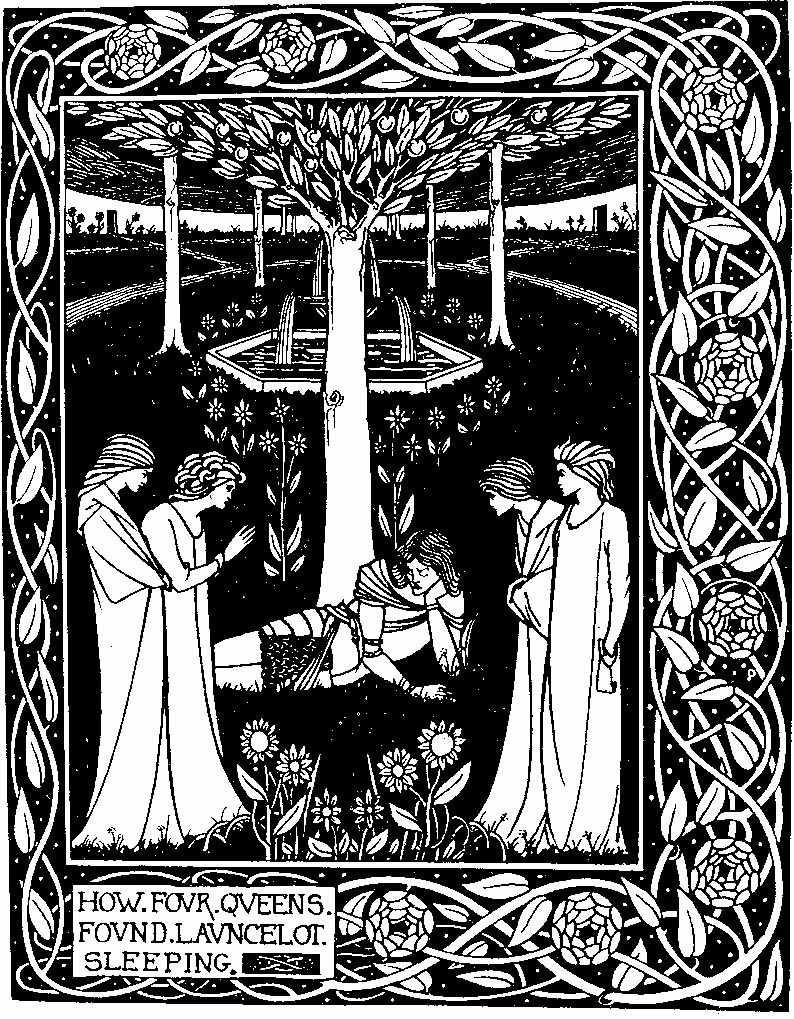

Цикл иллюстраций к «Смерти Артура» Обри Бёрдслея

Опубликовано в журнале Prosōdia, номер 4, 2016

Липкин Михаил Михайлович — переводчик, родился в 1966 году в Москве. Окончил Московский институт радиотехники, электроники и автоматики, а также американский колледж иудаики и Московский институт повышения квалификации работников образования. Специализировался на средневековой еврейской поэзии, занимал призовые места в конкурсах литературных переводов, переводил Аттилу Йожефа, Хаима Нахмана Бялика, Редьярда Киплинга, Леконта де Лиля, Альфреда де Виньи, Имр уль-Кайса, участвовал в антологии переводов современной английской поэзии «В двух измерениях». Преподавал иврит и арабский в Еврейском университете в Москве и в Институте стран Азии и Африки. Помимо иврита и арабского языков, владеет английским, итальянским, французским, амхарским и армянским языками.

Живое средневековье Уильяма Морриса

Уильям Моррис (1834—1896), лидер младшего поколения прерафаэлитов, всю жизнь посвятил служению красоте. Причём это были не абстрактно-возвышенные восторги, а активная, бурлящая деятельность. Моррис известен прежде всего как создатель вещей: интерьеров и мебели, гобеленов и расписанных тканей, печатных изданий и рукописных, каллиграфических книг. Доныне в произведениях английских авторов можно встретить уже малопонятные упоминания о келмскоттовских изданиях (созданное Моррисом издательство «Келмскотт») или, скажем, «моррисовском» кресле. Несколько менее, хотя у нас в стране, пожалуй, более, Моррис известен как один из первых социалистов. Впрочем, его социализм тоже носил прежде всего эстетический характер. Жизнь должна быть прекрасна, люди должны быть счастливы – но мы видим, что люди страдают в бездушном и бездуховном мире, и этот конфликт в определённый период обратил Морриса к социальным проблемам, хотя найти общий язык с политическими социалистами у него так и не вышло. Да и вся его борьба за идеалы красоты, радость труда и уникальность и неповторимость каждой вещи завершилась, формально говоря, поражением перед наступающим веком массового производства, стандартизации всех форм жизни и самой человеческой личности. Тем интереснее нам сейчас открыть его заново и попытаться понять его с позиций нашего времени.

Менее всего, как ни странно, Моррис известен как поэт и писатель, хотя его литературное наследие, особенно поэтическое, необъятно по своему объёму. Критики и пишущая братия как-то негласно постановили считать его поэтом неинтересным, уступающим более великим современникам, таким как Россетти, Браунинг и др. Думаю, это мнение неверно. Моррис сам отказался принять лавры Теннисона и стать поэтом-лауреатом, во многом опередил своё время, и сейчас следует ожидать возвращения интереса к Моррису. Вслед за английскими и наши критики (и переводчики) не уделяли Моррису особого внимания. Только в относительно недавние годы были опубликованы на русском пара его романов, из которых, между прочим, следует, что Морриса можно считать не только основателем стиля модерн в прикладном искусстве, но и основателем жанра фэнтези в прозе.

Эстетическим идеалом для Морриса было Средневековье. Готика в архитектуре, поэзия Чосера, средневековый тип человеческой внешности и красоты. Познакомившись с простой девушкой Джейн Бёрден, Моррис пленился прежде всего этим соответствием средневековому типу. Его самая известная картина – «Королева Гвиневера» (именуется также «Прекрасная Изольда») изображает Джейн в виде жены короля Артура. На обороте холста – надпись почерком Морриса: «Я не могу изобразить тебя, но я могу тебя любить». Не только Моррис, но и его друзья-прерафаэлиты Бёрн-Джонс, Россетти постоянно использовали Джейн как модель в своих картинах на средневековую тематику. Кстати, в их картинах артуровского цикла для образа короля Артура позировал часто сам Моррис.

Моррис женился на Джейн, что привело его к серьёзному конфликту с семьёй, недовольной таким мезальянсом. Но Моррис был счастлив. Он много занимался образованием Джейн, учил её разбираться в искусстве, музицировать, говорить и читать на французском; Джейн помогала ему в работе, у них были дети, был материальный достаток. Но жизнь избегает совершенной гармонии: сердце Джейн принадлежало Россетти. Большинство биографов считает, что со временем она стала его любовницей. Литературный треугольник Артур – Гвиневера – Ланселот неожиданно спроецировался на житейский треугольник Уильям Моррис – Джейн Бёрден – Данте Габриэль Россетти. Именно в такой хронологической последовательности, ведь поэма была написана задолго до того, как произошли самые драматичные события их истории. Моррис в чём-то «напророчил» грядущую драму. Вряд ли он думал о пророчестве, он думал о внешнем точном соответствии имён и реалий литературному первоисточнику, роману Мэлори «Смерть Артура». Английские читатели поэмы уже были знакомы с героями, главными и едва упомянутыми, знали, что Изольда и Гвиневера – два имени-символа, связанных с любовными треугольниками, знали, что Глатиссант – это монстр, «зверь рыкающий», знали, что Гластонберийское аббатство основано, согласно легенде, Иосифом Аримафейским, имеющим самое непосредственное отношение к чаше Грааля и т.д. А уж «пророчество» – это вышло как-то само собой…

Моррисовское прочтение артуровского цикла в общем соответствует всему прерафаэлитскому подходу — искать не стилизации под средневековье, а само средневековье, живое и полнокровное: такие же люди, такие же страсти, как и те, что волнуют нас, но при этом никакой модернизации — избавляться от литературщины, от наработанного шаблона, от снисходительного отношения к этим людям и их делам как к чему-то примитивному. Поэтому у прерафаэлитов так ценились внешность, которая принадлежит нашему современнику, но была бы уместна и на средневековом гобелене, и в обоих случаях смотрится естественно; ценились тексты, которые принадлежат средневековью, но при этом волнуют наших современников не стилистической средневековой вычурностью, а живым человеческим чувством; ценились предметы, которые несут на себе отпечаток личности их создателя, как тогда, когда всё делалось руками мастеров, а не машинным серийным производством. Чтобы было яснее, сравним прерафаэлитское прочтение артуровского цикла с прочтением Обри Бёрдслея, упивавшегося именно стилизацией под средневековые условности, которые у него получались столь конкретными, что прерафаэлит Бёрн-Джонс был, например, в полном восторге. Можно сказать, что прерафаэлиты приносят живую, активную составляющую средневековья в нашу жизнь, а Бёрдслей бежит от нашей жизни в условное, стилизованное, но по-своему реальное (более реальное, чем реальность) средневековье. Прерафаэлиты в средневековье живут, Бёрдслей в средневековье играет.

Жизнь продолжалась, Моррис увлечённо работал, творил прекрасные вещи, писал книги. Один только сборник поэм «Золотой век» – огромные тома общим объёмом полторы тысячи страниц, и это превосходные стихи и переводы. Кстати, о переводах. Моррис увлёкся ирландскими сагами и со свойственным ему перфекционизмом выучил исландский язык, включил в «Золотой век» переводы исландских саг, затем дважды посетил Исландию, продолжая работать над этим интереснейшим литературным материалом. Он перевёл «Одиссею», планировал заняться «Шах-наме». Но не успел. Он умер в возрасте едва за 60. Есть свидетельство, что, когда сиделка сообщила Джейн о смерти Морриса, та сказала: «Я никогда его не любила». А сама Джейн жила долго, умерла уже в ХХ веке, за несколько месяцев до премьеры «Пигмалиона», написанного младшим другом Морриса Бернардом Шоу в какой-то степени, возможно, по мотивам истории её знакомства и ранних лет жизни с Моррисом.

МОГИЛА КОРОЛЯ АРТУРА

Был жаркий август. С Вилтширских холмов

Лились волнами солнца свет и зной;

Усталый всадник, молчалив, суров,

Сквозь жар полуденный, сквозь мрак ночной,

Сквозь заросли лесов и пыль дорог

К заветной цели двигался вперёд –

За правду и неправду, видит Бог,

Сражавшийся всех лучше Ланселот.

О чём он размышлял, тоской объят?

О том, что есть Гластонберийский свод,

И рядом башни золотом горят,

Где Гвиневера дивная живёт,

Чьи пальцы, его кудри теребя,

Мужское сердце плавили в огне;

Он в небо, на людей и на себя

Смотрел в полусраженье-полусне.

В чём смысл полусраженья-полусна,

Который жизнью назывался днём?..

Как хорошо: среди дерев Луна

Взошла, и можно думать об ином.

Среди стволов древесных поднялся

Негромкий гул, как звук коровьих стад,

А на колосьях светится роса…

Там, в прежней жизни, был дворцовый сад,

Где Гвиневера, косы распустив,

С улыбкой говорила: «Может быть,

Так легче ветра свежего порыв

Призвать, чтоб лоб горячий охладить?»

Луна всё ярче. Недалёк рассвет.

Я здесь один. Что ж, память, говори,

Напомни что-нибудь из прошлых лет,

Дай скоротать дорогу до зари.

Турнир. Мы пред очами наших дам.

Сэр Гарет, разодетый всех пышней,

И остроумнейший сэр Динадан…

Но только ль это в памяти моей?

Другое память оживить должна:

Я помню: Гвиневера там, со мной,

В саду, она грустна, утомлена

Стенаньем ветра, росами, Луной.

Я припадал к ногам её порой

И чувствовал: в душе сияет рай,

В глазах её читал я: «Встань, герой,

Моими волосами поиграй».

И вслед за тем волна волос её

Плыла свободно по моим плечам,

По алой ткани – золота шитьё,

И Гвиневеры поцелуй звучал

Как благовест, чуть слышимый вдали.

Она клала мне палец на уста,

И, как библейский Енох, я с земли

Взлетал, казалось, в горние места.

Однажды я сидел чуть позади,

И вдруг она склонилась мне на грудь

И задремала на моей груди.

Я, весь оцепенев, не смел вздохнуть:

Вот бьётся пульс её, и вот тепло

Её дыханья на моих руках;

Сияло под Луной её чело,

Внушая мне какой-то смутный страх.

Подобно лилии склонясь, она

Спала. Сверкал её зелёный лиф,

Как звёздный свод. Прошла зенит Луна,

Одну звезду на землю уронив.

Луна всё ниже, ярче белизна;

Луна над всем, лишь Бог один – над ней.

Вершится ночь, вершится чудо сна,

И воздух – холодней и холодней.

Её ладонь, во сне утратив власть,

Легла в ладонь моей большой руки,

Застывшей, бледной. Я, со сном борясь,

Заснул, своим стараньям вопреки.

Но и сквозь сон я чувствовал в ночи,

Что виноват, что мне прощенья нет.

Сверкнули солнца первые лучи,

Неся с собой тепло, и свет, и цвет.

Я вдруг проснулся. Та, кого я так

Любил, в ком для меня и рай, и ад,

Стояла с алой лилией в руках,

Как Маргарита у церковных врат,

И мы пошли сквозь влажный лес и луг,

Мы говорили о любви в тот час,

Уста касались уст, волос и рук,

От глаз людских колосья скрыли нас…

Диск солнца в небе высоко стоял,

Когда мы, к замку выйдя из полей,

Прошли в зелёный и прохладный зал.

На гобелене лица королей

Под ветром колыхались. Я не мог

Взять за руку её и рядом сесть

При слугах, но я знал, прости мне Бог,

Что мыслями она была не здесь…

Так думал о любви, о красоте,

О счастье славный рыцарь Ланселот.

Но пронеслись воспоминанья те –

Иным, мучительным, пришёл черёд,

Что, медленно по памяти скользя,

Пронзали сердце миллионом жал

(О, эту чашу вмиг испить нельзя),

И почему-то очень раздражал

Сопровождавший каждый конский шаг

Взмах серой гривы серого коня,

И ночь, и ночь, и ночь, и в сердце мрак,

И бремя времени. А в свете дня

Размеренно шагавший сильный конь

Ушами прядал, осторожен, смел;

На волосках искрящийся огонь

Сиял под солнцем, а в седле сидел

Усталый всадник с пустотой в душе.

Путь завершался. Оставался лишь

Последний холм, с которого уже

Видны верха гластонберийских крыш.

В висках забилась кровь. Припомнил он

Разостланный камыш и мягкий лён

Её волос, её глубокий сон,

Когда и сам он, столь же утомлён

Едва осознавал, что было здесь…

Он, дрожь уняв, вздохнул, и с чересчур

Недоуменным видом, словно весть

Ему неведома, что мёртв Артур,

Терновник вдоль по склону миновал

И в яблоневый сад, под сень ветвей

Вступил – туда, где некогда вещал

Святой Иосиф из Аримафеи.

Он спешился. Что здесь? Могила. Мгла.

Итак, король Артур здесь погребён.

Его увидев, тихо подошла

Служанка к королеве: «Это он».

Как тот, кто знает, что идёт на смерть,

Что ждёт его сверкающая сталь,

Она встаёт. Она должна суметь

Быть королевой. Белая вуаль

Над чёрным платьем, бледностью чело,

Покрыто, взор рассеян, потому

Что так мучительно, так тяжело

В ночи ей было вслушиваться в тьму,

И ждать, и ждать, и думать: «Завтра мы,

Лишь я и он, здесь, вместе, без помех…»,

Но в сумраке окрестные холмы

Казались меньше, чем свершённый грех.

С холма на холм переводя свой взгляд,

Она как будто спрашивала их,

Чего они хотят, зачем стоят,

Кто их – холодных, серых, неживых

Поставил здесь? И судорога вдруг

Свела её черты. На свой вопрос

Не получив ответ, всей силой рук

Она схватила прядь своих волос

И потянула – снова, ещё раз,

От боли стиснув зубы, морща бровь,

На ложе сев, не открывая глаз…

Потом разжала руки. Тихо вновь

Легла. Помочь ничто не может мне.

Господь, Тебя лишь я молить могла,

Покуда солнце по голубизне

Восходит. Божья милость снизошла

Ко мне – и вот исполнился порыв

Подняться, облачиться, подойти

К распятью и, колени преклонив

На мраморном полу, произнести:

«Господь, ужель ты не простишь меня,

И я низвергнусь в ад, и будут там

Всегда, из века в век, день ото дня

Вокруг меня лишь мерзость, грязь и срам,

«Как те слова, что грубый человек,

Стоявший на дороге в Камелот,

В лицо мне бросил, и с тех пор вовек

Тот злой позор из сердца не уйдёт.

«О, для чего мне счастье красоты?

Есть Ты, есть Богоматерь. Почему

Я вдруг забыла, как прекрасен Ты,

Как любишь Ты меня? Я в ад, во тьму

«Спущусь, и даже там меня спасёт

Любовь к Тебе. Но как мне побороть

Любовь к тому, чье имя – Ланселот?

О, что мне делать? Помоги, Господь.

«Скорбит душа. Мой грех велик, жесток.

Моей душе разлад невыносим.

Хочу любить Тебя, и в должный срок

В раю перед престолом встать Твоим.

«Я, распростёршись здесь у ног Твоих,

Молю сквозь слёзы: дай мне знак. И вот

Припав к стопам Твоим, целую их…».

Вошла служанка: «Ланселот там ждет».

Ну что ж, к надгробью! Ветер не донёс

Ни звука Ланселоту в темноте.

Вдруг золотые кончики волос

Прошелестели по резной плите.

— Не правда ли, надгробье это для

Скорбящего в скрещении аллей,

Молящегося в память короля

Артура, лучшего из королей,

Исполнено великолепно. — Что?

О Гвиневера! Вместе мы – о чём

Ты говоришь? Ужели ты не то,

Чем ты была? Твой разум омрачён!

— Прошу меня простить, сэр Ланселот.

Мой разум ясен, но иной недуг

Гнетёт меня – мой грех, что душу жжёт.

Нам больше не сплетать волос и рук.

— Она безумна! Боже, пощади,

Прости её, не будь к ней так суров,

Пусть сердце оживет в её груди,

И вместо горьких и фальшивых слов –

О Гвиневера, наклонись ко мне

И поцелуй меня в последний раз.

Скорбь на челе твоём, но я – в огне!

Взгляни – я гибну, прямо здесь, сейчас.

— О Господи, дрожанье губ моих

Так близко к его лбу. Спаси его,

Христос, на этом месте, в этот миг,

Над головою мужа моего.

Прекрасный змей, бесстрашный Ланселот,

Латинской буквой «V» твой мечен лоб;

Был жив Артур – грешили мы, и вот

Он мертв – не согрешить нам отчего б?

Пусть память первой встречи в твои сны

Вернётся, словно затаённый страх,

И вспомнишь ты и холод той весны,

И ветер, шелестящий в деревах,

У стен дворца: осина, дуб и вяз.

Артур с войны вернулся. Помнишь ты –

Я на порог для встречи поднялась

Во всем сияньи юной красоты…

— Господь, ужель она не снизойдёт?

— …Но пред толпой людей, плащей, мечей

(как сжалось сердце!) двигался вперёд

Помост в дрожащем пламени свечей.

Там император Луций возлежал

В пурпурной мантии, в смертельном сне.

Он ни меча б уже не удержал,

Ни скипетра, и он лежал вполне

Спокойно, безмятежно, мирно тут:

Разрубленную голову его

Бальзамировщиков заделал труд,

От раны не осталось ничего.

И триумфальную трубили весть

Герольды, возглашая: «Это он,

Италии король, лежащий здесь,

Что Ланселотом был в бою сражён!».

Все ликовали: Ланселот пришёл!

Ты приближался, горделив, нескор,

Вокруг тебя, как грозный частокол,

Лес копий, но искал мой страстный взор

Лишь короля Артура близ тебя.

Вот он! Меня в объятья заключив

И поцелуй запечатлев, любя,

Он произносит: «Я с тобой. Я жив».

А после тебя за руку берёт

И, подведя ко мне, так говорит:

«А это – верный рыцарь Ланселот.

Он – моё знамя, меч мой и мой щит.

Люби его, любимая». Зачем

Он так сказал? А ты к моей руке

Прильнул с улыбкой счастья, а затем

Ты встал, как будто нехотя, в тоске.

Зачем с тех пор всегда узнать могла

Я твой доспех на рыцарских боях,

Твою манеру привставать с седла,

И почему сжимал мне сердце страх,

Зачем ты был красив и величав,

Весть о тебе во все концы земли

Дошла… Сам Брюс Безжалостный стремглав

Бежал, едва твой щит сверкнёт вдали,

А я боялась за тебя, и так

Шёл день за днём, потом за годом год.

Забыта честь, остался только страх,

Страх потерять тебя, о Ланселот!

Кривятся твои губы, говоря

Безмолвное: «Я помню, как она –

Я грустен – вся пылала, как заря,

Я страстен – оставалась холодна,

Всегда изменчива, как день весной.

Когда же в Камелоте и над ним

Плыл, созывая рыцарей на бой,

Звон колокола с отзвуком двойным…

— Постой, о Гвиневера, погоди,

Хотя я слаб сейчас, но я могу

Сказать: никто не бросит мне: «Иди,

Оставь её, сражайся на лугу,

В её душе любви ты не найдёшь».

Но вот я вижу ясного ясней:

Её рука унять не может дрожь,

Не заповедь, а чувство движет ей.

И снова эти слёзы в три ручья

Из глаз её текут, но я – я тот,

Чьи слёзы не в глазах, не в сердце. Я

Храню на небесах их… — Ланселот!

Речистый змей, в чьём сердце я найду

Лишь зло! Я говорю – над головой

Двукратным эхом звон гудел в саду,

И не было любимого со мной,

Я зарыдать была готова, но

Услышала, как рядом произнёс

Хихикающий голос: «Уж давно

Ей Ланселот утёр бы реки слёз!»

И прозвучал ответ: «Пойдём скорей,

А то она услышит. Ты ещё

Тигрицу в ней узнаешь, блеск когтей

Увидишь – я-то знаю хорошо,

И знает бедный рыцарь Ланселот.

Была б другая счастьем для него,

Ну, например, одна из двух Изольд.

А лучше б – не любил он никого».

Мои служанки, приговор ваш прав;

Не слишком-то вы любите меня.

Простите мне, что мой изменчив нрав,

Подобно солнцу мартовского дня.

Но вы простите мне – к порогу тьмы

Влекусь я и спастись я не могу.

Вы помните: молились в замке мы,

Когда звучал из церкви на лугу

Хорал, то я была почти без сил:

На фресках стен и в росписи дверей

Цвет огненного золота рябил,

Цвет милых ланселотовых кудрей,

Хоть не было там краски золотой:

Со стен взирали молча сотни глаз,

Христос и Магдалина со слезой,

И фразы, что могли бы быть о нас:

Набор цитат библейских, посвящён

Тому, что осужденью подлежит –

Грехам мужчин и вероломству жён,

Из книг апостольских и из Левит.

А если в проповеди к нам неслось

То, что, казалось, было обо мне,

Краснели вы, как будто удалось

Узнать мне, что таили в глубине

Сердец своих вы в этот самый миг.

Застыв, вы словно впали в забытьё,

А я с трудом удерживала крик,

Как будто имя названо моё.

Ещё я помню: птичий хор затих

Сходились рыцари, звучал их смех,

Оружие звенело, стяги их

Взвивались ввысь, а впереди их всех

Был ты, и рядом – мрачный сэр Гавейн,

Прекрасный Гарет, белою рукой

Придерживавший шлем, спешил скорей

ввязаться в поединок, в бой мужской

Во славу дам, и смуглый Динадан,

Изящный, ловкий, нравившийся всем,

Тристрам, чей лик был словно осиян

Достоинством, что даже через шлем

Заметно было. Рядом – Паломид,

Без шлема, с гривой огненных волос,

Фигурой Глатиссанта его щит

Украшен был. Сам Паломид не снёс

Насмешки б никакой ни от кого,

Хотя он зря боялся. Кто бы стал

Шутить над страстью бедною его

К Изольде, когда меч его пронзал

Щиты и латы. Ах, опять бы вьявь

Узреть, как строй всех рыцарей стоял

Верхом, в доспехах, копья не подняв;

Все ждали, чтобы дал герольд сигнал.

Склонитесь, дамы, чтоб поверх перил

Из вас любая увидать смогла:

«Изольда!», – Гарет громко возгласил,

Ударом Кэя выбив из седла.

Кэй вылетел и покатился, как

Булыжник, брошенный во вражий стан

Со стен дворца, чтоб был повержен враг.

«Изольда!» – сброшен наземь Динадан.

«Изольда!» – снова рукоплещут все:

Лежат обломки копий на земле,

Но оба рыцаря во всей красе,

Столкнувшись, усидеть смогли в седле.

«Изольда!» – «Гвиневера!» Имена

Вонзались в сердце мне, как острый меч.

Как бледен мой возлюбленный. Должна

Погибнуть я. Мне разум не сберечь.

Уже сказал он, что безумна я.

Злой Ланселот, трепещущую плоть

Мою срази, молю, убей меня,

И пусть потом нас исцелит Господь.

Твой золотой, твой с чёрной полосой

Все знают щит. О Ланселот, ты сам

Артура щит и меч, но меч кривой,

Что оставляет на ладони шрам,

Изогнутый малайский крис, и яд

На лезвии сверкающем. Артур

Был слишком уж доверчив, слишком рад,

Тебя он понял поздно чересчур.

Серп режет травы, зацепив ещё

Цикуты корни, стеблей бахрому;

Хозяин, серп повесив на плечо,

Умрёт к утру, не зная почему.

Боишься смерти, Ланселот? О да,

Ты – знамя, меч и щит, но умереть

Боишься, ведь король Артур тогда

Приблизится к тебе, чтоб посмотреть

В лицо, агонией искажено,

И скажет: «На моём земном пути

Его любил я. Было то давно.

Позволь же мне теперь, Господь, уйти».

[Ланселот падает без чувств]

.

.

А я? Как обрести душе оплот?

Рыдать? Молить? Исчезнуть без следа?

Не видеться нам больше, Ланселот,

Ни в жизни и ни после. Никогда.

[Ланселот, очнувшись:]

«В крови чело, в крови рука моя.

Лежал, оцепенением объят,

Я долго здесь. Я встал. И слышу я:

Гудит и бьёт набат, набат, набат».

_______________________

Обри Бёрдслей (1872–1898). Английский художник-график, создатель цикла иллюстраций к «Смерти Артура» Т. Мэлори. Это издание было задумано как конкурентное проекту Уильяма Морриса «Возрождение английской книги».