Опубликовано в журнале Отечественные записки, номер 1, 2014

В традиционной Японии отсутствовал жанр автобиографии. Разумеется, японцы рассказывали о себе, составляли наставления потомкам, писали письма и дневники, из которых мы узнаем об их делах и чувствах, но целенаправленно повествовать о собственной жизни на всем ее протяжении им не приходило в голову. И дело здесь вовсе не в отсутствии личности на Востоке, о чем даже в XXI веке так любят посудачить некоторые западные (а вслед за ними и японские) культурологи. Просто концепция этой личности была другой. Полноценный и «правильно» социализированный японец не растворялся в коллективе (семье, общине, военной или профессиональной корпорации), как столь часто писали в последнее время, но сознательно приносил себя в жертву этому коллективу, искренне и мотивированно полагая, что интересы отдельного человека не должны угрожать основам существования коллектива. При таком подходе, когда человек думает не столько о себе, сколько о других, развивается не жанр автобиографии, а жанр биографии, который прекрасно представлен в японской словесности — как в художественном, так и в документальном варианте. Тонкость и точность суждений о других людях, явленных в биографиях и житиях, безусловно, является отражением тонкой душевной организации авторов сочинений. Что до письменного рассказа о собственной жизни, то он был бы воспринят как проявление нескромности и непонимания своего истинного места в этом мире. По этой же причине не получил в Японии развития и жанр автопортрета. Человек — это не то, что он думает сам о себе, а то, каким он представляется другим.

Если японцы и писали автобиографии, то это были автобиографии корпораций: официальные исторические хроники (автобиография государства), истории рода и цеха, генеалогии. Причем репутация той или иной корпорации напрямую зависела от длительности ее существования. Удревнять историю было делом самым обычным. Японцы всегда гордились долгой и непрерывной историей своего императорского рода и противопоставляли свою страну зарубежью именно по этому признаку. Недаром императорский дом пользовался такой высокой репутацией — он заслужил ее самой продолжительностью своего существования. Европейцы гордились и гордятся своими революциями, однако в глазах японца разрыв в истории и отвержение прошлого времени всегда выглядели сомнительной причиной для восхищения и воздвижения памятников. Легитимность и репутация обретались на совсем иных путях.

Общекультурная ситуация начинает меняться во второй половине XIX века, когда после двухвековой добровольной изоляции Япония была «вскрыта» военными усилиями западных держав, которые потребовали введения режима «свободной» торговли и добились своего. Через короткое время правительство сёгунов из дома Токугава упраздняется, на первое место выдвигается император Мэйдзи. Он был окружен реформаторами, ратовавшими за модернизацию (вестернизацию), которая только и могла, по их мнению, обеспечить независимость и спасти страну от превращения в европейскую колонию. Следовало создать современную армию, промышленность, образование, науку.

В это время Япония подвергается массированному европейскому влиянию. Западная культура с присущей ей агрессивностью начинает подтачивать основы японского миропонимания и миропорядка. В связи с этим начинает меняться и концепция личности. Прежний японец был признан существом никчемным, слабым, пассивным и не способным выполнить грандиозные задачи модернизации. Если раньше все общественное устройство было направлено на ограничение эгоистических побуждений и исключение (минимизацию) конкуренции, то теперь японские западники превозносят индивидуализм и объявляют конкуренцию базовым состоянием человеческих и межгосударственных отношений. Теории прогресса, естественного и социального отбора обретают многих сторонников среди японских интеллектуалов. Такой подход требовал разрыва с прошлым и традицией, порождал новый тип личности, отрицающий поведенческие нормы прошлого времени. В частности, это находило выражение в развитии индивидуализма, повышении интереса к отдельному человеку, к самому себе.

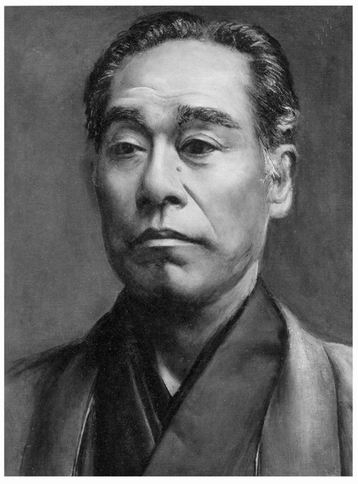

Жанр автобиографии начинает укореняться в Японии под прямым западным влиянием. Особенно большое впечатление произвела на японцев автобиография Бенджамена Франклина, в которой он повествует о становлении своей личности. Одной из первых японских автобиографий принято считать сочинение Юкити Фукудзавы (1834—1901) — самого известного ныне японского мыслителя второй половины XIX века. Фукудзава был хорошо знаком с творчеством Франклина. Если знаменитого американца называют отцом-основателем США, то Фукудзаву часто именуют отцом японского капитализма. Недаром его портрет украшает самую крупную банкноту достоинством в 10 тысяч иен (напомним, что портрет Франклина помещен на стодолларовой купюре).

Фукудзава отличался литературной плодовитостью, но самым популярным ныне его сочинением является автобиография, вышедшая в свет в 1899 году, незадолго до смерти автора. В ней повествуется о становлении нового для Японии типа личности — человека активного и мобильного. Автор рассказывает о себе с небывалой откровенностью, нескрываемой гордостью и даже бахвальством, он рассчитывает на возбуждение и поддержание интереса к собственной персоне. Репутация Фукудзавы была крайне противоречивой: кто-то восхищался им, кто-то — проклинал. Жанр автобиографии предоставлял невиданную ранее возможность: самому внести вклад в создание своей репутации. В отличие от автобиографии Франклина, которая была обнародована уже после смерти автора, автобиография Фукудзавы предназначалась для прижизненной публикации.

Показателен способ создания этого текста: Фукудзава не писал его, а диктовал. Эта ситуация является до определенной степени архетипической для родоначальников мировых религий, учения которых известны нам не по их сочинениям, а в изложении последователей, которые ловили слова наставников на лету. «Луньюй» Конфуция был создан таким же образом. Фукудзава, написавший множество книг собственной рукой, в данном случае тоже прибегает к диктовке, чем — вольно или невольно — выделяет автобиографию из корпуса своих произведений. Так автобиография превращается в род наставления и проповеди: учитель говорит, слушатели (ученики) — внимают. Могло здесь оказать влияние и то, что в японской письменной традиции отсутствовал жанр автобиографии: как следствие не сложился и язык описания событий собственной жизни. Обращение к устной речи сильно облегчало задачу: рассказать о себе было проще, чем написать.

Ко времени выхода автобиографии в свет Фукудзава уже пользовался репутацией ниспровергателя основ прежней феодальной Японии. В молодости он несколько раз побывал в Америке и Европе, его книги об этих путешествиях стали бестселлерами, именно по ним миллионы японцев (это не фигура речи, а книгоиздательский факт) узнавали, как устроена жизнь в иных странах. Образ Фукудзавы так прочно связался с Западом, что какое-то время любая японская книга, посвященная западному миру, называлась в обиходе «Фукудзава-бон» — «книга Фукудзавы». Он восхищался Западом и отрицал местную традицию. Япония представлялась ему олицетворением отсталости, косности и слабости, именно поэтому следовало отбросить предрассудки и упорно учиться у Запада, овладевая прежде всего естественно-научными дисциплинами и рациональным подходом к жизни. В своем знаменитом сочинении «Призыв к учению» (1872) Фукудзава писал: «Единственной целью образования является усвоение того, что человек был сотворен Небом [или природой. — А. М.] с целью овладения знанием, каким образом можно удовлетворять свои потребности в пище, жилье и одежде… Умение читать старую трудную книгу или же сочинять стихи — хорошо и приятно, но нет никакой нужды превозносить древних китайцев и японцев».

В прежней Японии пользовалась большой известностью история о китайском мальчике У Мэне, который был признан образцом сыновней почтительности. Поскольку комары нещадно жалили его нищих родителей (у них в доме не было даже занавесок), он на ночь набрасывал на родителей свою одежонку, а сам подставлял голое тело кровососам, отвлекая их внимание от отца с матерью[1]. Упоминая эту историю, Фукудзава цинично заявлял, что лучше бы сын занялся чем-нибудь продуктивным и заработал денег на покупку москитной сетки. В основанной им школе Кэйо (будущий университет Кэйо) Фукудзава даже запретил столь привычные и любезные японцам поклоны: он полагал, что эти жесты вежливости бессмысленны, не приносят никакой пользы и отнимают слишком много драгоценного времени, которое необходимо для изучения западных наук, приносящего практическую пользу. В книге «Основы цивилизации» (1875) он с присущими ему безжалостностью и стремлением «играть на обострение» писал: «Японии в нынешнем ее состоянии совершенно нечем гордиться перед Западом. Поскольку она обделена еще и полезными ископаемыми, то ей остается гордиться только своими пейзажами. Что до продуктов человеческой деятельности, то предметов для гордости здесь никогда не имелось»[2]. Столь же вызывающими и скандальными для тогдашней полигамной и патриархальной Японии были призывы Фукудзавы к моногамии и равенству полов.

На самом деле и японская природа не восхищала Фукудзаву. Много путешествуя по стране в молодые годы, он посещал прославленные японскими поэтами места, но они оставляли его совершенно равнодушным — настолько велика была его неприязнь к традиции. Когда молодой Фукудзава направлялся морским путем в Эдо, корабль сделал остановку в Миядзима — месте, известном своей живописностью. Любой японец не преминул бы восхититься тамошними красотами, но вот как описывает это событие Фукудзава: «Никаких дел у меня там не было, но поскольку уж я очутился в этом месте, пришлось отправиться вместе с другими пассажирами осматривать известное святилище. Все пассажиры получили свою долю удовольствия на берегу и вернулись пьяными. Мне тоже хотелось выпить, но у меня совсем не было денег, и потому я вернулся на корабль и поел на борту» (с. 31). В мировосприятии нашего героя доминирует телесность: любовь к визуальному наслаждению он считает свойственной представителям старой никчемной культуры.

Япононенавистнические высказывания Фукудзавы вызывали, разумеется, гнев нативистов; бывали времена, когда он, опасаясь убийства, был вынужден вести полуподпольную жизнь, но тем не менее продолжал последовательно гнуть свою антипатриотическую линию. Он, сын самурая, открыто издевался над самурайскими и японскими обычаями, безжалостно ругал правительство и слыл оппозиционером, очень часто оставаясь в меньшинстве.

Фукудзава имел репутацию бунтаря, входившую в жесткий конфликт с традиционными установками на умеренность и компромисс. Его старческие откровения были призваны еще более укрепить этот образ в сознании публики. Хотя сочинение называется «Автобиография старца Фуку[дзавы]» (что может быть истолковано и как «Автобиография счастливого старца»), автор очень много рассказывает о своих детских и юношеских годах — времени импринтинга и становления личности. Фукудзава предстает на страницах автобиографии как enfant terrible и self-made-man. Он хочет показать, что всегда был ниспровергателем традиций, распространяя свой репутационный образ, сложившийся в зрелые годы, и на первую половину прожитой жизни. Именно репутационный образ — Фукудзава рассказывает только то, что хочет рассказать, он подбирает факты и интерпретирует их с совершенно определенной точки зрения.

Фукудзава вспоминает старые порядки, которые казались ему абсурдными еще в глубоком детстве. Такими же нелепыми представлялись ему и люди прежней закалки: упертые, ригористичные, не способные к усвоению передовых теорий и знаний. Они были ненавистны юноше, и когда в родительском доме собирались гости, он немедленно уходил спать — только чтобы не слышать идиотских разговоров, которые они вели (с. 11)[3]. Фукудзава отвергал и этих людей, и их мораль. Он с бесподобной для тогдашней Японии легкостью и без всякого зазрения совести нарушал общепринятые моральные нормы, поскольку не считал их носителей полноценными людьми, которым принадлежит будущее. Юный Фукудзава подделывал рекомендательные письма (с. 29—30), выдавал себя за заклинателя и с готовностью получал плату за вознесенные молитвы, в которые он не верил и которых не знал, — вместо них он бормотал какую-то абракадабру (с. 36). Желая покинуть родное княжество Накацу для изучения европейской медицины в Осаке, он написал обращение к главе клана, объясняя отъезд необходимостью изучения военного дела, — такая мотивировка повышала его шансы на разрешение покинуть дом. Предпосылок к этому не было: отец и старший брат Юкити уже умерли, он стал главой семьи, и самурайско-конфуцианский долг велел ему заботиться о нищей матери и крошечной племяннице. Однако «жажда знаний» послужила достаточным оправданием для нарушения моральных норм, и он уехал в Осаку (с. 49). Когда Фукудзаве захотелось обзавестись редкой и дорогостоящей голландской книгой по артиллерийскому делу, он попросил ее у хозяина на пару дней — «просто посмотреть оглавление и картинки», — но вернул книгу через несколько недель, которые употребил на ее переписывание. Наивный хозяин хотел бы приберечь европейские премудрости для себя, но хитрый Фукудзава провел его: боясь разоблачения, он переписывал книгу по ночам. Хозяин и окружающие так ничего и не заподозрили, чему Фукудзава несказанно обрадовался; в этом эпизоде автобиографии он уподобил себя «удачливому вору» (с. 46—48). Обманутые люди привыкли верить слову самурая, Фукудзава с удовольствием этим пользовался. Автобиография престарелого Фукудзавы — это не покаяние в грехах, а их оправдание. Цель оправдывает средства. В данном случае целью выступает получение знаний.

Общество эпохи Токугава было жестко стратифицировано. Основными сословиями (в порядке их значимости) объявлялись самураи, крестьяне, ремесленники и торговцы. Самураи — это элита, крестьяне поставляют самое главное для общества — пищу, ремесленники производят для него полезные вещи, а торговцы — это род паразитов, которые живут перепродажей того, что уже создано другими. Господствующая идеология была такова, что воспитывала у элиты презрительное отношение к деньгам и счету, что находило свое выражение и в практической политике, и в ежедневных обыкновениях. Землевладельцам, принадлежавшим к воинскому сословию, запрещалось покупать и продавать землю — можно было лишь обменять один участок на другой. Настоящему самураю надлежало не касаться руками денег. Юкити Фукудзава свидетельствовал: когда его отец отправил детей к учителю и тот начал занятия вовсе не с грамоты и каллиграфии, а с арифметики, отец немедленно отказался от услуг этого учителя, ибо счет — это умение торгаша, а не благородного самурая. О невежестве самураев в финансовых вопросах свидетельствует и другой рассказанный Фукудзавой случай. Перед отправкой сёгунской миссии в Америку (1867) один из ее членов пожелал обменять свои командировочные на доллары, однако счел недавно изменившийся обменный курс невыгодным для себя и сказал меняле, что у того наверняка есть доллары, купленные по более низкой цене, выразив желание купить именно эти «дешевые доллары» (с. 169—170).

Что до самого Фукудзавы, то он вовсе не чурался денег, хотя и был воспитан в семье, соблюдавшей строгие самурайские порядки. С самого детства деньги были его заветной мечтой. Когда старший брат Санносукэ как-то спросил, чего ему хочется добиться в жизни, юный Юкити ответил: стать самым богатым человеком в Японии. Санносукэ был приверженцем традиционного образа мыслей. Слова Юкити возмутили его — как возмутили бы почти любого самурая того времени, — и он устроил Юкити жесткую выволочку. Сам Санносукэ так определил свое кредо, не имевшее ничего общего с корыстолюбием: «Быть верным сыном, братом и слугой сюзерену до конца жизни». Чтобы подчеркнуть верность своим принципам, Санносукэ даже высказал решимость стать приемным сыном в другой семье (распространенная практика того времени) и беззаветно служить другим родителям — план, вызвавший недоумение передового Юкити: с какой стати угождать людям, которые не являются кровными родственниками (с. 13—14)? Он и своим родственникам служить не стал, покинув мать и племянницу.

Санносукэ не удалось убедить Юкити, что деньги — вещь грязная. Овладев кое-какими ремесленными умениями, Юкити стал понемногу зарабатывать, о чем он пишет с нескрываемой и почти «американской» гордостью. Впоследствии именно Фукудзава ввел в японский оборот высказывание «время — деньги». Конечно, обедневшим самураям случалось не брезговать приработком, но физический труд они считали занятием крайне унизительным и никогда не хвастались умением что-то делать своими руками. Руки самурая были предназначены только для того, чтобы сжимать эфес меча. Рука же молодого Фукудзавы сжимала то столярный инструмент, то бутылку с саке, с которой он беззастенчиво выходил на прогулку. Осуждающие взгляды не волновали его: «Ведь это мои деньги. Я не своровал их. Что же постыдного в том, что человек покупает себе что-то на свои собственные средства?» (с. 11).

При режиме Токугавы у Юкити не было никаких шансов сделать карьеру: он не был первым сыном в семье, а потому все наследственные привилегии полагались старшему брату. Отец собирался отдать младшего сына в буддийские монахи — так поступали многие родители, поскольку на успешную светскую карьеру могли рассчитывать только первенцы. Даже став главой семьи, Юкити оставался мелким и бедным самураем. Однако упразднение сословий в 70-х годах XIX века изменило ситуацию: теперь путь наверх был открыт и для него. Благодаря своей фантастически активной публицистической и просветительской деятельности Юкити Фукудзава сумел добиться широчайшего общественного признания. По мнению самого Юкити, этому способствовало его скептическое отношение к традициям, их демонстративное нарушение, вызывавшее оцепенение у многих современников. Автобиография была призвана поддержать его репутацию «крутого старца».

Описанное в автобиографии поведение Юкити в детстве воспринимается как девиантное, но самого автора оно приводит в восхищение. Будучи еще совсем зеленым мальчишкой, Юкити предпринял такой смелый эксперимент. В каждой синтоистской молельне хранился символ божества — синтай (буквально: «тело бога»). Он находился в специальном ящичке, на «тело бога» запрещалось даже смотреть — не говоря уже о том, чтобы достать и потрогать. Это могли быть зеркало, меч или просто камень, в которых, как считалось, покоится душа божества. Что же сделал Юкити, прокравшись в молельню? Он взял в руки синтай (в данном случае это был камень), выкинул его на улицу, а на его место положил другой камень, который подобрал на дороге. Специальную деревянную табличку с именем божества он испачкал фекалиями. После этого пытливый мальчишка стал ждать: не постигнет ли его божья кара? Поскольку таковой не последовало, Юкити еще несколько раз совершил подобное кощунство и пришел к неопровержимому выводу, что никаких богов не существует, а потому все эти пышные религиозные ритуалы — жалкие предрассудки жалких людей. Наблюдая, как люди совершают приношения божеству Инари, он с нескрываемым злорадством думал, что эти идиоты поклоняются камню, который подложил он, отважный Юкити (с. 16—17). Мысль о том, что его поступок может задевать или ранить чувства других — обычных и «косных» людей, — не приходила в седую голову Фукудзавы даже в старости.

Юный Юкити осквернял религиозные святыни тайно. Когда подрос, он приступил к нарушениям общественной морали уже публично и демонстративно.

В период Мэйдзи обыкновения японцев (прежде всего элиты) менялись быстро. Это коснулось и диеты. Тогда казалось, что европейские одежда и пища способны превратить японцев в европейцев — умных, высоких и статных. К хлебу японцы привыкли сравнительно легко. Гораздо больше проблем вызвало потребление мяса, которое традиционно считалось в буддийской культуре продуктом нечистым. Многие японцы смотрели на европейцев, «пожирающих» мясо, с неприкрытым отвращением. Князья-даймё, когда их проносили мимо мясной лавки, приказывали поднять свой паланкин повыше — чтобы не так воняло. В Иокогаме, первом японском порту, открытом для европейцев, в 1869 году из-за недовольства местного населения мясные лавки пришлось вывести за пределы города.

Но Юкити Фукудзава еще задолго до официального разрешения употреблять мясо (в рационе императора Мэйдзи оно появилось в 1871 г.) ощутил прелести мясной диеты. Во время обучения европейским наукам в Осаке в 50-х годах XIX века он был беден и постоянно голоден, но отличался жизнелюбием, цинизмом и презрением к традициям. Во всем огромном городе с его 500 тысячами жителей имелось всего два заведения, где подавали говядину, и они считались самыми низкопробными и самыми дешевыми — так мало находилось японцев, которые желали бы оскоромиться. Постоянными клиентами этих заведений были бродяги, чье тело покрывали татуировки — знак низкого социального статуса (самураи никогда не татуировались). Но Фукудзаву и его бесшабашных соучеников-прогрессистов интересовали не правила приличия, а низкие цены и калорийность пищи. «Нормальные» люди считали Фукудзаву с товарищами неприкасаемыми, эта(категория населения, к которой относились представители непрестижных и «грязных» профессий, — бродячие актеры, кожевенники, палачи, могильщики). Поэтому к студентам не стеснялись обращаться за соответствующей помощью — например, когда потребовалось умертвить свинью. В качестве вознаграждения они получили свиную голову. Тщательно изучив ее строение, студенты с аппетитом сожрали эту сомнительную награду.

Традиционная дальневосточная (китайская) медицина не знает хирургии: считается, что такое вмешательство ничего кроме вреда организму принести не может. Фукудзава, изучавший медицину европейскую, само занятие которой представляло собой угрозу для принятых поведенческих норм, открыто смеялся не только над китайской медициной, но и над всем китайским. Эту нелюбовь он пронес через всю жизнь. А ведь обычные японцы того времени считали себя наследниками великой китайской цивилизации, а неоконфуцианство выполняло роль национальной идеологии.

Самураи не ели мяса, они появлялись на публике с двумя мечами, но компания Фукудзавы попросту не могла сделать этого — почти все мечи были заложены в лавках ростовщиков (с. 59—63). Фукудзава и его соученики одевались крайне неряшливо, пренебрегая общепринятыми нормами, в соответствии с которыми одежда является важнейшим социальным и поведенческим маркером. Один из приятелей Фукудзавы даже расхаживал полностью обнаженным перед бедными служанками в общежитии, демонстрируя тем самым свою «прогрессивность» и полное пренебрежение правилами приличия. Служанки разбежались, «прогрессисты» получили свою порцию удовольствия (с. 60). Это была целенаправленная работа по разрушению норм ненавистного феодального общества. Фукудзава с удовольствием и подробно рассказывает о том, как он и его товарищи нарушают все мыслимые моральные нормы: обманывают, лгут, оскорбляют, угрожают, воруют.

Созидая новую и передовую Японию, обитатели которой были бы лишены предрассудков, поборники прогресса разрушали Японию старую. Многие «ретрограды» осуждали подобный прогрессизм. Фукудзава же в своей автобиографии сознательно конструировал для себя и своих хулиганствующих соратников репутацию уважаемых людей. Токугавская Япония была страной мирной и неагрессивной, она ни на кого не нападала и была населена жителями чинными, чтившими традиции. Новая же Япония с ее новыми японцами превратилась в совсем другую страну. Сумев отстоять свою независимость от порабощения Западом, она сама стала источником агрессии. Список войн, в которых приняла участие Япония в конце XIX — первой половине ХХ века, впечатляет. Во всех этих войнах она выступила в качестве нападавшей стороны.

В юности Фукудзава был в явном меньшинстве. Однако его взгляды отвечали духу времени, а просветительская работа приносила свои плоды: японцы ели мясо, носили европейскую одежду, постигали западные науки. Фукудзава был этим доволен, но годы не меняли его презрительного и даже безжалостного отношения к людям, которых он считал «другими». В 1894 году Япония напала на Китай. Фукудзава горячо поддержал агрессию и объявил сбор пожертвований на войну, которую он квалифицировал как «войну между цивилизацией и варварством». К этому времени он уже считал, что Япония перестала быть отсталым азиатским государством и в достаточной степени приобщилась к цивилизации, под которой однозначно понималась цивилизация европейская. «Варварство» же китайцев — это отсталое конфуцианство, с которым он всю жизнь воевал в Японии. Победив его в своей стране, он полагал, что оно должно быть побеждено и в Китае. Япония победила и аннексировала Тайвань. Встал вопрос, каким образом следует интегрировать местных жителей в жизнь японской империи. Высказывались самые разные идеи по окультуриванию аборигенов: учить японскому языку, строить школы, повышать жизненный и образовательный уровень и т. д. И только Юкити Фукудзава с неподражаемой непосредственностью посчитал, что целью аннексии является только сама территория: нужно «зачистить» остров, а возделывание тайваньской земли осуществлять исключительно руками японцев. «Зачистка должна проводиться армией без всякой жалости, пусть листья увянут, пусть будут вырваны корни»[4].

Всю свою жизнь Фукудзава порывал с ненавистным феодальным прошлым, забывая при этом не только об элементарной гуманности, но и о корнях японской культуры. А ведь эта культура позиционировала императора не столько как грозного и безжалостного повелителя, сколько как образец человеколюбия. Считалось, что император не должен прибегать к силовым методам правления, которые являются лишь показателем слабости и неправедности. В случае с Тайванем Фукудзава снова остался в меньшинстве: аборигенов стали обучать японскому языку и приучать пользоваться плодами цивилизации; однако яростные тирады Фукудзавы прочно запечатлевались в сознании современников. Правда, в настоящее время они столь же прочно позабыты, и Фукудзава в массовом общественном сознании предстает прежде всего просветителем и гуманистом. Это свидетельствует не только о недолговечности самого понятия репутации, но и о том, что современные японцы снова стали людьми мирными. В автобиографии Фукудзавы они видят рассказ о милом мальчишестве, а не о воспитании личности, представляющей собой угрозу социальному миру.

[1] Гэндзи-обезьяна. Японские рассказы XIV—XVI веков. Отоги-дзоси. Перевод М. В. Торопыгиной. Спб.: Академический проект, 1994. С. 238—239.

[2] Фукудзава Юкити. Буммэйрон-но гайряку. Токио: «Иванами», 1931. С. 24.

[3] Здесь и далее в круглых скобках приводятся ссылки на страницу следующего издания: The Autobiography of Yukichi Fukuzawa. New York: Columbia University Press, 2007.

[4] Фукудзава Юкити. Дзэнсю. Токио: «Иванами», 1969—1971. Т. 15. С. 355.