Опубликовано в журнале Отечественные записки, номер 6, 2013

ОЗ знакомит читателя с отрывками из книги «Хроники загубленного времени», принадлежащей перу английского журналиста Малколма Маггериджа, одного из крупнейших в XX веке. Хронологически эта философская автобиография охватывает период с начала прошлого столетия до первых нескольких лет после окончания Второй мировой войны, однако автор часто делает «вылазки» и в более поздние периоды своей жизни. Несмотря на огромную популярность книги на Западе, перевод ее на русский язык осуществлен только сейчас. Скоро он выйдет в одном из московских издательств.

Из главы «Сумерки империи»[1]

Плывя вниз по Темзе на лайнере SS Morea, которому предстояло выйти в открытое море[2], я чувствовал себя просто замечательно. Я всю жизнь питал слабость к уходам. Навсегда закрыть за собой дверь. Проснуться, на цыпочках спуститься по деревянным ступеням и выйти на улицу в серый безымянный свет нового, совсем другого дня. И вот я в пути, оставив позади все и всех — долги, необеспеченные чеки, неоплаченные счета, как банковские, так и человеческие. В последнее время я почти не видел Дору[3]. Нас стало разносить в разные стороны — в основном по моей вине. Пребывание в Кембридже сделало из меня ленивого, самодовольного и малопривлекательного хлыща. Со стыдом вспоминаю свои претенциозные, неискренние письма, которые я писал Доре после того, как мы разошлись. Они были даже хуже писем Китса к Фанни Браун[4], отношения между которыми меня тогда очень занимали. Я всегда пытался играть роль той или иной литературной знаменитости. В случае с Китсом я недотягивал по двум основным статьям: я не был поэтом и я не умер.

<…>

Для моего отца[5] и его друзей империя была воплощением самой идеи эксплуатации, а имперская идеология — опиумом для народа, как и религиозный опиум. Впрочем, как-то отец признался мне, что, когда он увидел британский эсминец в Гибралтарской бухте, его охватило чувство гордости, и он даже не вспомнил о том, сколько больниц, школ и общественных бассейнов можно было бы построить на деньги, потраченные на этот эсминец. Наверное, и моя реакция на демонстрацию имперской мощи была бы такой же, если бы не смутное предчувствие, что дни этой империи сочтены.

<…>

Я чувствовал — или думал, что чувствую, — за фасадом единства и мощи, которым империя повернута к миру, идет процесс разложения. Хотя в результате присоединения новых территорий по Версальскому договору она увеличилась в размерах и вроде бы усилилась, колени ее уже подгибались, она задыхалась, поднимаясь в гору, и руки ее дрожали. Так и Павлова, блестящее выступление которой в «Лебедином озере» я видел в Каире незадолго до смерти балерины[6]. Она по-прежнему была божественна и танцевала, как всегда, прекрасно, но когда, поддерживаемая партнером, вставала на пуанты, чтобы сделать фуэте, тело ее слегка подрагивало.

Конечно, в то время я лишь смутно догадывался, что, несмотря на эйфорические восторги, источаемые крещендо великодушными авторами песнопений для англоговорящих хористов Круглого Стола[7], воодушевляемых киплинговскими виршами, ну и, конечно, на арии генерала Смэтса[8], создателя философии холизма, преисполненной еще большей святости, чем сама святость, а также редактора «Таймс» Джеффри Доудсона, он же Робинсон, или наоборот[9], вкупе с подтявкиванием лорда Бивенбрука[10], который умудрился сунуть позолоченную палку в спицы этого драндулета, империя угасала. Теперь ясно, что империализм как доктрина сформировался в период, когда империя уже катилась по наклонной плоскости. Она смахивала на больного, помешанного на своем здоровье, или на импотента, зацикленного на своих мужских достоинствах, или на неверующего, убеждающего себя и других в обратном. В любом случае имперское облачение, как его ни старались позолотить, приобрело вид старых и грязных лохмотьев. Отсюда вся эта торжественная церемониальность[11]. Как писал Паскаль, судьям необходимы их парики и мантии, священнослужителям их рясы, ученым-лауреатам их тоги. К этому я могу добавить, что хиппи нужны длинные волосы и экстравагантные наряды, иначе пустота всех их претензий станет слишком очевидной. Точно так же Британскому Раджу[12] были необходимы пышные титулы, серебряные троны и торжественные приемы. За годы журналистской карьеры, когда я выступал в роли эдакого voyeur[13], мне ни разу не удалось встретить персону, облаченную властью, от которой не исходило бы легкого запаха тления, не видел властной структуры, не начиненной опилками, не наблюдал блеска без применения грима. Эта роскошная улыбка Белого дома! Этот суровый взгляд Кремля! Это «вы знаете, что мне можно полностью доверять», написанное на лицах обитателей Даунинг-стрит! А чего стоят бессмертные слова, сказанные продюсером помощнику режиссера на съемках рекламного ролика с обращением Никсона во время президентских выборов 1968 года: «Держи под рукой гамамелис, а то если он опять взопреет, искренности не получится»[14].

<…>

С первой же минуты моего пребывания в Коломбо я ощутил себя сахибом. Как если бы внезапно унаследовал титул пэра и все вдруг стали называть меня «милорд». В кассе за билетами на поезд очередь расступается перед тобой только потому, что ты белый и англичанин. То же самое в магазинах. Это было большим искушением. Сначала я чувствовал стыд и омерзение, потом, внутренне над собой посмеиваясь, стал ожидать особого к себе отношения. И в конце концов, когда по тем или иным причинам мои ожидания не оправдывались, начинал не на шутку раздражаться. Еще немного, и я дошел бы до крика и топанья ногами, что было в порядке вещей у моих соотечественников. Положение правящей расы в Индии развратило нас всех, включая простых солдат и офицеров, миссионеров, правительственных чиновников, агрономов, бизнесменов, жен, детей, — всех. Оно также развратило индусов, неважно, целовали ли они британский флаг и клялись в верности империи, или восставали против нее. Несмотря на то, что иностранцы порой правят более эффективно и справедливо, чем национальные администрации, такое правление неизбежно оказывается пагубным как для правителей, так и для управляемых. Мы миримся с тем, что у нас плохое правительство, поскольку ничего другого не остается, но если бы нами правили иностранцы, мы бы не были столь терпеливыми. И тем не менее это абсурд — полагать, что замена иностранного правления национальным заведомо благотворна, что в моральном отношении более оправданно, когда вместо напыщенного колониального губернатора в шляпе с пером страной начинает править столь же напыщенный Жомо Кеньятта с опахалом или вместо белых бандитов к власти приходят бандиты черные. Все это напоминает мне тезис Всемирного совета церквей, что pons asinorum[15]христианства в том, что оно превосходит другие религии. Индия без английского правления в этом смысле не лучше и не хуже, чем при нем. Единственная разница — сахибы теперь коричневые, а не белые.

<…>

Литературу своим студентам я преподавал по краткому курсу Доудена[16], который все называли «Крошка Доуден». Наверное, есть «Большой Доуден», но мне, слава богу, не пришлось держать его в руках. Заглядывая в «Крошку Доудена», я рассказывал о поэтах Озерной школы, о Мильтоне, о комедии времен Реставрации, короче, почти обо всем, что стряслось с английской литературой. «Крошка Доуден» не только снабжал меня информацией, но и готовыми фразами, которыми я щеголял перед своими студентами. До сих пор их помню: «Драйден[17] превратил английские кирпичи в куски мрамора… хм… превратил английский мрамор… в кирпичи…».

<.>

Экзамены для моих студентов были своего рода обрядом посвящения и конечной целью всего образовательного процесса: успешно их сдавший мог навсегда забыть о всех мучениях и скуке, его сопровождавших. Они прилежно вызубривали вопросы и ответы предыдущих экзаменов по плохо напечатанным книжицам «Это просто», которые продавались на базарах и содержали все возможные варианты по любым предметам.

<.>

Может быть, моих студентов интересовали другие дисциплины, но не моя! Никакого рвения к изучению чужой литературы на чужом языке я в этих молодых людях не заметил. Наверное, самое худшее из того, что англичане оставили в наследство Индии, кроме, конечно, совершенно неестественного и до смешного неэффективного парламентского устройства в вестминстерском стиле, это система образования. Ее навязали стране как высочайшую ценность, и она по сей день царит там, несмотря на то, что язык, на котором система внедрялась, изменился почти до неузнаваемости. В каком-то смысле можно говорить о ее улучшении, поскольку сделать ее еще более бессмысленной стало невозможным. Тешу себя мыслью, что, когда Радж в конце концов почил в Бозе, среди предметов, брошенных в спины удирающих сахибов, было несколько «Крошек Доуденов», «Сезамов и лилий»[18], «Грозовых перевалов»[19] и оксфордских сборников английской поэзии.

<.>

Я делал все возможное для поддержания националистического горения в моих студентах, чувствуя себя эдаким Гарибальди или Байроном, помогающим обрести свободу тем, кому она принадлежит по праву, — свободу, отнятую британцами. Похвалы студентов звучат для преподавателя словно музыка, и, как показывает опыт деканов-демагогов и восходящих звезд политики, заработать их не составляет большого труда.

Я носил индийскую рубаху кади из домотканой материи, которую пропагандировал Ганди, истязал себя, сидя на полу со скрещенными ногами, спал без матраца, ходил босиком, рискуя подцепить крючкастого червя-паразита[20], ел индийскую еду руками с листьев платана, научившись склеивать рис в маленькие шарики и аккуратно отправлять их в рот. Я даже усвоил индийский язык жестов и мог, например, с выражением глубокого отвращения развести руками, показывая, что не хочу добавки, или в знак согласия не кивнуть, а отрицательно покачать головой из стороны в сторону.

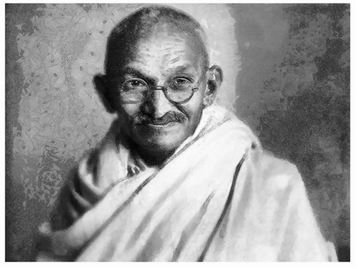

Визит Ганди в наш колледж в ходе его поездки в Траванкор вызвал мощный подъем свараджистских[21] настроений среди студентов и преподавателей. Я отправился на железнодорожную станцию, куда должен был прибыть его поезд. Там уже собралась огромная толпа по меньшей мере в десять тысяч человек. Большинство пришли сюда пешком из ближних и дальних деревень, многие целыми семьями. Я вглядывался в лица этих людей, пытаясь понять, что привело их сюда, что они ожидают увидеть, но так и не находил ответа. Вид у них был такой, словно они просто ждали поезда, а не Махатму. Движение поездов в Индии не связано с каким-либо расписанием, и индусы обладают способностью кротко и терпеливо ждать, порой сутками, в уверенности, что рано или поздно что-то придет и повезет их к месту назначения. Когда поезд Ганди наконец прибыл, народ, главным образом студенты колледжа, возбужденно загудел. От толпы отделилась небольшая группа местной знати с гирляндами цветов и направилась к вагону. Остальные продолжали стоять, где стояли. Ганди спокойно сидел со скрещенными ногами в вагоне третьего класса, и его необычное горгулеобразное лицо выражало полное безразличие к встречающей его толпе крестьян, к приветственным крикам студентов и к местной знати. Когда он вышел на платформу, люди бросились к его ногам, чтобы стереть с них пыль. Так, стало быть, все эти тысячи пришли сюда лишь затем, чтобы стереть пыль с его ног и потом в молчании долго брести по пыльным дорогам назад в свои деревни! Большинство пришедших на станцию наверняка не имели никакого отношения к свараджистскому движению, и очень немногие в Траванкоре слышали что-то о Радже до того, как он остался в прошлом. Не были они также знакомы с идеями Ганди о массовом строительстве отдельных коттеджей и домашнем ткачестве. Для их примитивных и нищих хозяйств прялка, которую пропагандировал Махатма[22], была столь же недосягаемой роскошью, как роллс-ройс. Думаю, он притягивал к себе людей тем, что дал им понять: вы тоже что-то значите, тоже существуете в мироздании, вы не рабы, не статисты в спектакле, который к вам не имеет никакого отношения. Поэтому они воспринимали его как Махатму и вытирали пыль с его ног.

Увидев стоящую в стороне и отделенную от всех веревкой группу неприкасаемых, Ганди, к ужасу знати с гирляндами, немедленно туда направился, присоединился к этим людям и принялся петь вместе с ними что-то напоминающее погребальный гимн. Свою речь перед студентами колледжа он произнес в той самой аудитории, где я терзал их «Крошкой Доуденом». Но до какой степени реакция была другой! Говорил он очень спокойно на английском, которым владел весьма поверхностно и потому часто использовал слова не по назначению, однако эффект его выступление произвело колоссальный. Студенты вскакивали с мест, выкрикивая: «Махатма Ганди ки джай! Махатма Ганди ки джай!»[23] Глаза их сияли, и мертвящая скука наших путешествий по «Сезаму и лилиям», наши сетования на то, что Драйден превратил английские кирпичи в куски мрамора, все это улетучилось и забылось. Я не мог узнать своих учеников, так они преобразились. Конечно, их энтузиазм, в отличие от энтузиазма крестьян, питался национальной идеей. Миллионы слов в «колонках редактора» (здесь есть и моя скромная лепта), тысячи опубликованных строчек парламентских дебатов, дюжины всяких рапортов, отчетов Королевской комиссии и прочие правительственные документы в конце концов достигнут своей цели. Крестьяне, которые проделали длинный, тяжелый путь в Алвэи[24] и обратно лишь для того, чтобы стереть пыль с ног Ганди, проделают такой же путь на избирательные участки, чтобы проголосовать за пару запряженных в упряжку буйволов[25], за цветок лотоса[26] или за зонтик[27]; Раджу придет конец, Махатму убьют, Индия обретет свободу, национальный гимн и свои флаг, авиалинию, гидростанции, членство в ООН и другие атрибуты суверенитета.

<…>

Нелепая повязка на бедрах, очки, карманные часы с огромным циферблатом, которые Ганди то и дело совал себе под нос, стали такими же знаковыми его атрибутами, как и огромные ботинки, безразмерные штаны и котелок у Чарли Чаплина. Благодаря своему огромному влиянию в Сварадже он сумел внедрить туда идеи, почерпнутые у Толстого, Раскина[28] и из Нового Завета, так что воинственным лидерам движения за независимость пришлось носить рубахи кади, ежедневно просиживать какое-то время за прялкой[29] и проповедовать ненасильственное сопротивление, не слишком, надо признать, убедительно. Я сам наблюдал, как Ганди распевал вместе с ними свой любимый «Веди, благодатный свет»[30], слова которого, впрочем, было трудно разобрать. Хотя лидеры английских лейбористов демонстрировали приверженность тем же прогрессивным идеям, дальше исполнения по особым случаям «Нового Иерусалима» Блейка[31], а также шуточек в кулуарах насчет того, что если бы Христос вновь пришел в наш мир, его бы наверняка еще раз распяли, эта приверженность не распространялась. Одной из самых больших нелепостей, порожденных союзом Англии и Индии в период Раджа, стало то, что свараджисты усвоили не только домотканое квакерское учение Ганди, но и всю британскую лефтистскую идеологию, так что когда они пришли к власти, эта идеология автоматически стала чем-то само собой разумеющимся и для нового правительства Индии, и для ее правящего класса. Конечно, в годы борьбы за независимость ее участников вдохновлял пример Ирландии, и я прекрасно помню, как они, фальшивя и коверкая слова, распевали под беспощадным солнцем Канпура «Носящие зеленое»[32] — интересное дополнение к «Любезному свету». Однако когда Радж почил в Бозе, первый премьер-министр Индии Неру построил свою внутреннюю и внешнюю политику на моделях, почерпнутых из редакционных статей в «Нью стейтсмен» и «Манчестер гардиан»[33]. Благодаря идиотской исторической случайности четыреста с лишним миллионов азиатов оказались впряженными в повозку, управляемую путанными идеями и спорадически меняющимися представлениями мало уже кому интересных английских лефтистов вроде Кингсли Мартина, Гарольда Ласки и Петик-Лоуренса[34]. То, что в Англии считалось досадным, но терпимым недоразумением, отбрасываемым за ненадобностью, как только левые приходят к власти, в Индии стало единственной возможной альтернативой «Идеям Председателя Мао»[35].

Вечерами, когда жара немного спадала, я обычно отправлялся на прогулку. Мой маршрут пролегал по петляющей между рисовыми полями дороге. Движение здесь всегда было оживленное. Пастухи гнали с пастбищ коров и домашнюю птицу, и я всегда старался углядеть одного из них, который с виртуозностью дирижера управлял тоненьким прутиком своими гусями, легкими прикосновениями подгоняя их и заставляя держаться вместе. По дороге двигались запряженные буйволами и управляемые сонными погонщиками крытые повозки; в иных сидели целые большие семьи. Попадались одинокие неприметные пешеходы; с полей возвращались группы женщин, грациозно ступая в своих разноцветных сари. Плелись какие-то старые морщинистые ведьмы с иссохшими грудями; иногда, поднимая клубы пыли, с грохотом проезжал забитый до отказа автобус. Конечно, было полно нищих, волочащих свои распухшие слоновьи ноги и изрытые проказой тела. Дети, бродячие коровы. Однажды я увидел человека, передвигавшегося самым удивительным способом. Он ложился на землю, подтягивался с помощью рук вперед, вставал, опять ложился, опять подтягивался, и так раз за разом. Наверное, он дал обет добраться таким способом от Кейпа Коморина[36] до Гималаев. Я прикинул, что это займет лет десять, а ведь он только начал свой путь.

На меня все смотрели с удивлением. Как это сахиб идет, а не едет. Особенно часто я ловил на себе взгляды в сезон дождей, поскольку любил, сняв рубашку, наслаждаться струями воды, стекавшими по телу. Дороги Индии — как реки, они всегда полны и всегда в движении, вся страна течет по ним под несмолкаемый аккомпанемент шагающих босых ног, пыль из-под них золотится в заходящем солнце. Моя прогулка становилась особенно приятной, когда вдруг опускалась ночь и делалось удивительно тихо, так тихо, что можно было услышать тонкий перезвон колокольчиков где-то вдали и поющие голоса. Один за другим вспыхивают огоньки в хижинах, работа закончена, семьи собираются вместе, я прохожу мимо сидящих на корточках людей, погруженных в медитацию. Когда совсем темнело, пешеходы зажигали фонарики и становились похожими на светлячков, некоторые держали в руках тлеющие головешки, ритмично помахивая ими, чтобы не погасли, огоньки появлялись и исчезали; через какое-то время по краям дороги начинали попадаться спящие — кто на подстилке, кто на голой циновке, а кто и прямо на земле. Спят индусы удивительно спокойно, не шелохнувшись — и где угодно, хоть на узкой полке, образованной нишей в стене, хоть на склоне, чудом не скатываясь вниз.

Возвращаясь с прогулки, я обычно шел на реку. Там тоже царил полный покой, и я совершал в тишине омовение. Вода переливалась, как шелк, а в лунные ночи — как искристый покров, и я лежал на ней, как на плоту. Прекрасная река Перьяр! Это была моя Индия. Индия, которую я чувствовал и к которой мог даже прикоснуться, бесконечно далекая от «Это просто» и «Крошки Доудена». Нечто волшебное. Я догадывался, что это лишь следы былого величия, и на меня накатывала грусть. Грусть, ибо уже ломился в двери вульгарный разрушительный двадцатый век. Бульдозеры, терзающие древнюю землю; земснаряды и бетономешалки, занятые укрощением чистых извилистых рек; дизели, изрыгающие вонючие газы и масло, оседающее на мирной голубой глади заводей; фабрики, выпускающие пластмассовые чудо-изделия, призванные заменить дивные, отполированные временем кувшины, передающиеся из поколения в поколение. Ненужными, подлежащими уничтожению скоро окажутся блуждающие там и сям коровы, худые, с выпирающими костями, готовые жевать что угодно — даже газеты. Та же судьба уготована и толстошеим буйволам, жилистым индюкам, флегматичным козам. Уже на подходе специалисты по семейному планированию со своими чудо-дарами, позволяющими плотски грешить, не опасаясь последствий, а также прочие благодетели с кетчупами, мыльными операми и лосьонами после бритья. Таблетки и снадобья от всех болезней, включая политические — в последнем случае товар поставляется из-за океана, — всеобщее избирательное право, воля большинства, власть народа, для народа и во имя народа. Рекламные агентства, готовые поделиться секретами вечной молодости и красоты, а также абсолютного счастья, — аминь. Тогда все это только начиналось, но нутром я чувствовал, что той Индии, которую я люблю и которая пережила Макалая[37], Керзона[38] и Рабиндраната Тагора[39], приходит конец. Я благодарен судьбе за то, что застал ее еще живой.

Из главы «Кто кого?»

<…>

Очень быстро я обнаружил, что работать корреспондентом в Москве совсем легко[40]. Единственным источником новостей была советская пресса; ничто не считалось случившимся или сказанным, пока об этом не написали в газетах. Так что мне оставалось лишь их просматривать, выбирать что-то, что могло заинтересовать читателей «Гардиан», переписывать нормальным языком, передавать материал на утверждение цензору в Отделе печати[41] и отсылать телеграфом в Манчестер. Если меня начинала мучить совесть, я мог разукрасить статью какими-нибудь дополнительными статистическими данными, которые можно было легко получить у торгового атташе посольства Великобритании, где советскую печать детально просматривали и анализировали. Или я мог подпустить в публикацию местного колорита, что обычно не вызывало у цензоров возражений. Мог что-то немножко раздуть или наоборот — в зависимости от политической ситуации. Конечно, так называемые факты в таких материалах никакого отношения к действительности не имели или искажали ее до неузнаваемости, поэтому мои собственные фантазии ничего не меняли: они просто добавляли немного лжи к тому, что и так было ложью.

Этот изощренный бред, морально обходившийся очень дорого и оплачивавшийся очень хорошо, подхватывался западной прессой с энтузиазмом. Например, «Правда» напечатала, что в Советском Союзе собрали небывалый урожай пшеницы — столько-то пудов с гектара (всегда лучше, где только возможно, использовать иностранные единицы измерения). Проверить, правда ли это, совершенно невозможно: сотрудники Отдела печати информацией не располагают, а те, кто располагает — если таковые вообще существуют в природе, — для иностранных корреспондентов недосягаемы. Советская статистика, за редчайшими исключениями, не имела никакого отношения к реальности, что не мешало Западу принимать ее всерьез. Когда во время войны 1939—1945 годов немцы оккупировали Киев, они нашли документы, относившиеся к последнему пятилетнему плану, с подробными данными, что и кем было на самом деле произведено. Излишне говорить, что цифры, там фигурировавшие, сильно расходились с официально опубликованными. Но это ни в малейшей степени не отразилось на уровне доверия к информации, поставляемой СССР и даже Китаем. Точно так же неверные предсказания, которые сплошь и рядом делают социологи на основе опросов общественного мнения, не мешают людям со всей серьезностью относиться к результатам этих опросов. Право слово, те, кто топит правду в статистике, в статистике же и утонут.

Так вот, берем этот самый небывалый урожай, словно он и вправду имел место. Подбавляем немного радостного барабанного боя: «Румяные украинские девушки и женщины собирают урожай пшеницы… Крестьянские рынки на Украине ломятся от изобилия яиц, фруктов, птицы, овощей, молока и масла, причем цены там намного ниже, чем в Москве». Теперь можно поубавить мажора: «К опубликованным данным о собранном урожае, тем не менее, следует относиться с осторожностью, поскольку известно, что Советский Союз импортирует зерно. Однако не вызывает сомнений то, что коллективизация начинает приносить плоды…». Цифры запущены и начинают расползаться по таблицам, диаграммам, академическим лекциям, становятся частью мирового знания. В начале была Ложь, и Ложь была у новостей, и новости были Ложью.

У меня сохранилось множество телеграмм, которые я отправлял из Москвы в «Гардиан»:

- СЛЕДОВАТЕЛИ ОГПУ РАСКРЫЛИ КОНТРЕВОЛЮЦИОННУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ В КОМИССАРИАТАХ ЗЕМЛЕДЕЛИЯ УКРАИНЕ СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ БЕЛОРУССИИ ТЧК ГАЗЕТЫ СООБЩАЮТ ОРГАНИЗАЦИЯ ОСНОВНОМ СОСТОЯЛА БЫВШИХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ БУРЖУАЗИИ ТЧК БОЛЬШИНСТВО ПРИЗНАЛИ СЕБЯ ВИНОВНЫМИ САБОТАЖЕ С ЦЕЛЬЮ ПОДРЫВА СОВЕТСКОГО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И РАСПРОСТРАНЕНИЯ ГОЛОДА…

- ОПУБЛИКОВАНЫ УТВЕРЖДЕННЫЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ КОМИТЕТОМ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА И БЮДЖЕТ 1933 ТЧК В ПРОМЫШЛЕННОСТИ ПЛАНИРУЕТСЯ РОСТ ПРОИЗВОДСТВА В СРАВНЕНИИ С ПРОШЛЫМ ГОДОМ СЕМНАДЦАТЬ ТЧК ПЯТЬ ПРОЦЕНТОВ ТЧК ТРИ МИЛЛИАРДА РУБЛЕЙ ВЫДЕЛЕНЫ НА РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТА И ДВА С ПОЛОВИНОЙ МИЛЛИАРДА НА СОЦИАЛЬНЫЕ НУЖДЫ И ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО ТЧК КОЛХОЗЫ ВЫПОЛНИЛИ

- ПЛАН СДАЛИ В ЭТОМ ГОДУ МИЛЛИОН СТО ПЯТЬДЕСЯТ ТЫСЯЧ СВИНЕЙ ТЧК ДОХОДЫ БЮДЖЕТА ПРЕДПОЛАГАЮТСЯ ТРИДЦАТЬ ПЯТЬ МИЛЛИАРДОВ ПРИ РАСХОДАХ ТРИДЦАТЬ ТРИ МИЛЛИАРДА ИЗ НИХ НА ВОЕННЫЕ НУЖДЫ ВЫДЕЛЕНО ЧЕТВЕРТЬ МИЛЛИАРДА

После последней цифры я поставил в скобках РАССКАЖИТЕ МАТРОСАМ[42]. Это добавление не насторожило цензора, а обратил ли на него внимание сотрудник «Гардиан», отвечавший за прием сообщений, мне не известно.

<…>

Красный флаг, развевающийся над Кремлем, по ночам подсвечивали прожекторы, и он напоминал лужицу крови в море тьмы. Это был истинный образ революции; сакрализация власти, такая же, как в других частях света сакрализация секса. Власть против секса. Все, что я хотел найти в СССР — свободу, равенство и братство, — было совершенно нерелевантным тому, что меня окружало, как нерелевантно понятие счастья тому, к чему американцы наделены правом стремиться по их конституции. Кнут или Фаллос — в любом таком соревновании заведомо выигрывает кнут. А в бывшем соборе, похожем на закрывающую полнеба разлапистую тень, разместился антирелигиозный музей с огромным качающимся из стороны в сторону маятником, демонстрирующим вращение Земли и разоблачающим всякое божество, которое претендует на управление нашими жизнями. Там были выставлены останки святого, которые некогда выдавались за нетленные мощи. Я задавал себе вопрос: не похож ли этот маятник на Бога больше, чем сам Бог, чье существование маятник как бы опровергает? И разве менее фальшив лежащий в стеклянной коробке на Красной площади святой нашего времени, чем останки древнего святого? Все это казалось чем-то ненастоящим, вроде какой-нибудь сделанной из папье-маше диорамы сражения, какие используют на тактических занятиях. Но сражения между кем и кем? И за что?

Чтобы успокоиться и привести мысли в порядок, я обычно шел гулять. Незнакомые люди, двигавшиеся по улице бесконечным потоком, представлялись мне все-таки более подходящей компанией, чем маятниковый бог или замороженный антисвятой. С приходом зимы лица прохожих становились серыми; в ватных пальто и валенках они двигались по тротуарам, и шаги их, заглушенные снегопадом, были таинственно тихими; эти люди тоже, как казалось, шли из ниоткуда в никуда. Просто движение, непонятное, непостижимое. В магазинах было не на что смотреть, кроме как на вырезанные из дерева раскрашенные сыры и картонные имитации всего, чему там предстояло появиться в будущем. Никаких неоновых подсветок, никакой соблазнительной рекламы, в магазине не пахнет продуктами, не звучит музыка, лишь скрип открывающейся и закрывающейся двери. Все однообразно, серо и скудно. Но главное, я чувствовал гораздо сильнее, чем могу это передать словами, что все происходящее в Москве произойдет везде. Что это центральный пункт, или стержень, драмы нашего времени, чей сущностный прототип формируется здесь. Что эти пустые лица, беззвучно плывущие по Москве, есть человечество, идущее сквозь двадцатый век.

Так оно и оказалось. Революция победила самым неожиданным образом, ее дрожжи забродили скорее в самой истории, чем в сердцах и умах; цитадели ее врагов сдавались без боя, гарнизоны открывали ворота и вывешивали белые флаги, так что не требовалось ни долгой осады, ни штурма. Прогнившие стены Иерихона рушились сами собой до того, как враг начинал трубить в свои трубы. Священники предпочли превратить свои церкви в антирелигиозные музеи, а телеэкраны заполонили рекламные ролики с символами процветания и изобилия, как полки московских магазинов — деревянные сыры и картонные муляжи. В довершение всего в Москве было множество беспризорников, никому не нужных, диких. Дети, которые умудрились выжить без родных и близких, погибших от голода или во время Гражданской войны. Держались они стаями, лохматые, почти не владеющие человеческой речью, да и на людей не больно похожие — лица бескровные, глаза пустые. Я видел их в Москве и в Ленинграде, они собирались под мостами, шныряли на железнодорожных вокзалах, их ватаги появлялись внезапно, как стаи диких обезьян, и так же внезапно рассыпались. И вот мне пришлось наблюдать их снова в студенческих городках между Берлинской стеной и Тихоокеанским побережьем Америки — скопище бездомных избалованных детей изобилия, образованных Калибанов[43], но таких же лохматых и грязных, с таким же животным выражением лиц, так же почти не умеющих говорить, едва походящих на людей.

<…>

Дача герра Шмидта[44], ставшая на какое-то время нашим пристанищем, располагалась на Клязьме и представляла собой деревянный дом наподобие швейцарского шале. Большинство соседних дач были уже закрыты на зиму. В сосновом лесу, начинавшемся неподалеку, было множество тропинок, и я решил, что скоро исхожу их вдоль и поперек. Там была поляна, специально оборудованная для того, чтобы трудящиеся могли проводить на ней досуг. Вся она была уставлена плакатами, посвященными строительству социализма. В холодных ветрах, поднимающих мертвую опавшую листву, они имели совсем плачевный вид. Это была местная версия московского парка культуры и отдыха. Туда водили туристов, и, несмотря на целомудренное название, парк этот теплыми вечерами служил местом уединения любовников, так что я до сих пор так для себя и не определил, к какой категории — культуре или отдыху — относится то, чем они там занимались. Иногда к нам приезжала Клавдия Львовна[45], или я сам ездил в Москву на электричке, набитой, как и весь общественный транспорт в СССР, до отказа. Главное было в нее влезть. Я расхохотался, когда увидел в журнале «СССР на стройке» фотографию такой электрички с подписью: «Исполненные трудового энтузиазма, в столицу едут советские рабочие»[46].

Свои статьи и телеграфные сообщения я отправлял в Англию различными путями. На телеграфе их без штампа Отдела печати, разумеется, не принимали. Сначала нужно было показать материал цензору — ощущение такое, словно приносишь свое сочинение на проверку оксфордскому преподавателю и с замиранием сердца наблюдаешь за его реакцией. Не дай бог нахмурится или застрянет на какой-то строке, а то чего доброго потянется за карандашом и начнет зачеркивать. Позже процедура упростилась: журналисты оставляли свои сообщения в Отделе печати, там их проверяли и отправляли по назначению — если, конечно, отправляли. Своего рода заря тотальной компьютеризации, ускорившей распространение информации в технологическом обществе.

<…>

Иногда удавалось послать статью дипломатической почтой, что позволяло миновать цензуру. Посольство Великобритании обычно на такое шло очень неохотно, если вообще шло, но другие посольства часто нам не отказывали. В одной статье, посланной таким способом, я описал царившую в СССР атмосферу всеобщей подозрительности, когда за каждым углом мерещится предатель или саботажник, за что получил первый нагоняй от Уманского[47]. Он вызвал меня к себе. Явившись в кабинет, я застал его за письменным столом, на котором лежала газета с моей статьей. На мрачном лице Уманского было написано, что я сделал нечто ужасное. Не находя от возмущения слов, он только качал головой и скалил свои золотые зубы. В его газах читалось: «От вас я такого не ожидал! Поместить этот пасквиль на страницах столь нами уважаемой «Манчестер гардиан»! А еще родственник Веббов»[48]. Особенно его взбесило место, где я привел известное высказывание Вольтера: «Если бы Бога не было, его следовало бы выдумать», и заметил, что с саботажем в СССР происходит ровно это. То, что в своей грязной клеветнической статейке я процитировал прогрессивного философа, было особенно возмутительным. Уманский объявил, что на первый раз решил ограничиться нагоняем, но если подобное повторится, последствия будут самые серьезные.

Я с трудом все это проглотил. Советские власти контролировали иностранных журналистов почти так же жестко, как своих собственных. Мы пребывали в постоян -ном страхе лишиться своих виз, что автоматически означало потерю работы, а этого, естественно, никому не хотелось. Кроме того, в СССР простое любопытство, столь естественное для журналиста, легко могло быть приравнено к шпионажу. К тому же мы все меняли валюту на черном рынке, что по советскому законодательству считалось преступлением. Официальный курс обмена был смехотворным, и это делало стоимость жизни иностранца в СССР астрономической. Черный же рынок, где в мое время за один фунт давали двести рублей, позволял жить припеваючи, причем валюту можно было легко обменять в консульствах маленьких стран. Мы выходили из этих консульств с пачками денег, завернутых в газету, словно это была жареная рыба. Надо отметить, что большинство иностранных корреспондентов жили в Москве без семей и обычно обзаводились русскими любовницами, которые, если даже и не были прямо связаны с ГПУ, все равно докладывали туда обо всем, что видели и слышали. Это был мощный инструмент давления. Иными словами, иностранные журналисты не были свободными представителями западной прессы, и это прямо отражалось на содержании их корреспонденций из СССР.

<…>

Нам было хорошо на Клязьме. Москва и диктатура пролетариата казались далекими, как и сухонький бородатый святой нашего времени, лежащий в своей стеклянной коробке. Маятник, демонстрирующий вращение земли и опровергающий бытие Божие, продолжал монотонно качаться, но нас это не касалось. Я начал писать роман о либеральной газете, выходящей на севере Англии («Дворец Кино»), и при этом выдавал достаточно материалов об СССР, чтобы нам хватало на жизнь. Очень милая женщина из поволжских немцев по имени Лена помогала нам по дому, герр Шмидт с Die Kleine[49] приезжали по воскресеньям, и тогда на даче играл граммофон, напоминая нам о другом, покинутом нами кинематографическом мире, который был от нас еще дальше, чем Кремль. Мы гуляли в лесу, любовались играющими детьми, и нас не оставляло чувство, которого не было в Москве, что мы живем в стране, а не при режиме. И вдруг Китти слегла с высокой температурой.

Герр Шмидт привез немецкого врача, доктора Трубкина, маленького гномообразного человечка с немного деформированным телом, почти горбуна. У него был ясный взгляд и тихий мурлыкающий голос. Он измерил температуру Китти, и лицо его помрачнело. Перед тем как начать осмотр, доктор, что было очень деликатно с его стороны, вынул белоснежную простыню из саквояжа, в которую мы обернули пациентку. Он внимательно ее выслушал и простукал, после чего объявил, что у Китти тиф или паратиф. Последний протекает не так тяжело, как первый, но он все равно опасен, поскольку его вызывает тот же вирус. Китти интересовало только одно — нет ли опасности для ребенка, которого она носит в утробе. Трубкин ее успокоил, и она в изнеможении закрыла глаза. Поскольку лекарства отсутствовали и достать их не представлялось возможным, предписания оказались простыми: постельный режим, много жидкости и регулярные клизмы. Я был в полной растерянности и спросил доктора Трубкина, не лучше ли положить Китти в больницу? На его лице появилось выражение неподдельного ужаса, и он только молча перекрестился. Я всегда вспоминаю эту его реакцию, когда читаю бравурные статьи именитых врачей о превосходных больницах и прекрасном медицинском обслуживании в СССР.

Следующие несколько дней я не мог думать ни о чем кроме Китти. Мысль, что она может умереть, приводила меня в отчаяние. Все наши ссоры, ревность, взаимные резкости и измены забылись, как их и не было. Вселенная для меня сконцентрировалась в ее пылающем лице, очень помолодевшем от болезни, очень живом и решительном, светящемся, как маленькая точка среди бесконечной черноты. А вдруг она умрет!

<…>

Ночью я спал на полу у кровати Китти, просыпаясь время от времени, чтобы взглянуть на нее, измерить ей температуру. Делал это намного чаще, чем требовалось, и по-детски сердился, что температура не спадала. По утрам я тщательно мыл Китти, с особой осторожностью касаясь ее раздутого живота, потом причесывал. Смазывать клизму приходилось нерафинированным подсолнечным маслом, другого ничего не было. Я научился довольно ловко справляться со всей процедурой, испытывая что-то вроде профессиональной гордости. У нас было популярное издание шекспировских трагедий (видимо, покидая Манчестер, я эту книгу не отнес к числу буржуазных), и я читал Китти вслух «Гамлета» и «Цимбелина». По вечерам, если Лена была на даче, я шел гулять в лес. Мысли о режиме, о протяженности рабочего дня, о зарплатах, стоимости жилья, продовольственных карточках, о том, насколько эффективны потребительские кооперативы, столь любимые миссис Вэбб, меня не посещали. Мой мозг отказывался работать в этом направлении. Мне вдруг открылось, что Россия — прекрасная страна. С этими соснами, темными на фоне падающего снега, сияющими в вышине звездами, далекими-далекими, с этими лицами, такими грубыми и такими добрыми. Товарищ — это что-то да значит. Брат!

Среди сосен стояла маленькая церквушка, разумеется, уже недействующая. Как и у греческих церквей, ее фронтон покрывала яркая роспись — голубой цвет был голубее самого голубого неба, а белый — белее снега. Кто расписал этот храм здесь, в лесу, на берегу Клязьмы? Я мысленно благодарил безымянного художника, чувствуя, что более принадлежу этой недействующей церквушке, чем Кремлю с его алым флагом, темными башнями и красными звездами чуждого мне царства. Царства, поднесенного дьяволом в качестве дара Христу, и Христом отвергнутого ради царства любви. И я тоже должен его отвергнуть, чтобы жить в царстве любви. Это был один из тех редких моментов, когда все становится предельно ясным и достигает высочайшей симметрии[50]. Я вдруг ясно осознал, что есть свет и что тьма, что свобода и что рабство, за тюремными сводами времени мне открылись сияющие дали вечности. Вдыхая морозный воздух и выдыхая слова безмерной благодарности, я зашагал по сугробам домой к Китти.

Ей трудно было обходиться без судна, и на другой день я поехал за ним в Москву. <…> Герр Шмидт объяснил, что такой предмет следует искать в комиссионных магазинах. Это что-то вроде наших ломбардов, куда немногие выжившие представители дореволюционной буржуазии несли свои фамильные ценности: иконы, мебель, коллекции марок, даже царские награды, словом, все, за что можно было получить хоть какие-то деньги, чтобы купить на них самое необходимое или уплатить налоги. Обычно такие магазины были заполнены интуристами, главным образом американцами, которые хищно шарили глазами по витринам, выискивая, что можно выгодно купить, например, молитвенник Распутина, веер какой-нибудь графини или древнюю икону из далекого монастыря. Они увозили все это за океан и гордо помещали на полке рядом со свадебными и выпускными фотографиями. Комиссионные магазины считались рудиментами капитализма, чуждость которых государству рабочих отражали даже их интерьеры — темные и тесные. Эти заведения власть терпела только потому, что с их помощью можно было вытягивать валюту из интуристов. Слово «валюта» вообще приобрело в СССР мистическое звучание, его, наклонившись к твоему уху, шептали официанты в ресторанах и дамы в театральных кассах, оно было чем-то вроде Символа Веры. Услышав его, продавцы сразу меняли к тебе отношение как к обладателю настоящих, а не эрзац-денег.

Стоявший за прилавком малый, когда подошла моя очередь, видимо, решил, что я хочу что-то продать, а не купить. Он нахально осведомился, что мне угодно, явно намереваясь как можно быстрее от меня отделаться и заняться выгодными валютными покупателями. Действительно, по моему виду невозможно было понять, что я иностранец. На мне была купленная в Манчестере в армейском магазине списанных вещей короткая черная кожаная куртка с меховым воротником, какие вроде бы носили союзники, высадившиеся в Архангельске в 1918 году. Вид у нее был совсем непрезентабельный. Когда на своем плохом русском я объяснил, что мне нужно судно для больной жены и что я плачу стерлингами, продавец немного потеплел и выложил на прилавок фарфоровый предмет, который не был судном в точном смысле слова, но мог за него сойти. Покупка была завернута в газету «Правда», я заплатил валютой, и мы сердечно распрощались.

<…>

Для стареющих представителей прогрессивной общественности, остатки которой пока еще даже не сочли нужным ликвидировать, визиты в Москву известных иностранных интеллектуалов были праздником. Ведь к ним спускались боги, на которых они всегда молились, возможно, некогда они даже встречались с ними как делегаты студенческих обществ на каких-нибудь конференциях или на съездах, где выступали Гарольд Ласки[51], Бернард Шоу или Альберт Томас[52]. Они лелеяли надежду, что, может быть, им даже посчастливится обменяться с великими парой слов, напомнить им о давнем знакомстве. Конечно, этого никогда не происходило. Как могло столь значительным особам прийти в голову, что эти мрачные тени прошлого — те самые люди, которые некогда тоже носили небрежно-элегантные костюмы, романтически разлетающиеся прически, возможно даже, как Вэбб, пенсне на черной ленточке или монокль, как его фабианский соратник Хуберт Бленд[53]? Те самые, которые не были, как сейчас, облачены в бесформенные хламиды, а тоже в свое время стояли на сценах или трибунах, ораторствуя о приходе великого дня, когда рабочие возьмут власть в свои руки и человечество обретет вечное счастье? Важные визитеры не могли представить, что еще одна-две революции, и настанет их черед обнаружить себя оборванными гражданами рабочего рая без обратных билетов первого класса, да и вообще какого-либо класса, в цитадели капиталистической эксплуатации — Лондон, Париж, Нью-Йорк, куда угодно.

Для иностранных журналистов приезд иностранных знаменитостей тоже был праздником, но по другой причине. Они давали замечательную возможность комической разрядки — чуть не единственную в той атмосфере безысходности. Например, дорогого стоило заявление приехавшего в Москву в сопровождении леди Астор Шоу (в газетах была опубликована фотография, на которой она стрижет ему волосы) — мол, он счастлив узнать, что в СССР нет недостатка в продовольствии. Или хвалебные гимны сталинской конституции, которые распевал Ласки. Или восторженные тексты Юлиана Хаксли[54], где, в частности, описывается, как «немецкий эксперт по городскому планированию со своими многочисленными помощниками в специальном поезде путешествует по громадным просторам Сибири, время от времени останавливаясь, чтобы составить общий план будущего города, и продолжает путь, оставляя архитекторов и инженеров дорабатывать детали». Или — это коллекционный экземпляр — портрет кисти Мориса Хиндуса[55] чиновника, ведавшего Домом для перевоспитавшихся проституток: «Он был одет в модный костюм, белую рубашку и галстук и, что самое удивительное, в лакированные черно-белые штиблеты». Далее об этом ангеле во плоти было написано: «Хотя он коммунист, но считает, что в таком заведении очень важно выглядеть достойно, насколько это позволяет скудный выбор товаров в магазинах». Черноволосый, кучерявый, с лучезарной улыбкой, русский еврей по происхождению, Хиндус написал в том же духе несколько бестселлеров о советском режиме (например, «Красный хлеб» и «Новый гуманизм»). Историки могут с полным правом заключить, что дорога к мировой революции устлана бестселлерами.

Между собой мы, журналисты, устраивали небольшие соревнования: кто впарит самую невероятную липу цвету западной интеллигенции. <…> Я горжусь тем, что удостоился поощрительной премии, убедив лорда Марли[56], что очереди за продуктами устраиваются советским правительством исключительно с целью дать рабочим возможность передохнуть, иначе они будут фанатично, с невиданным энтузиазмом и без перерывов работать, дабы досрочно выполнить пятилетний план. К сожалению, мой пересказ известной истории о том, как советских людей призывают собирать остриженные волосы для производства валенок, на моих собратьев-журналистов впечатления не произвел, хотя это, кажется, была даже не утка. Корреспондент «Новой свободной прессы» тоже получил поощрительную награду, сумев убедить приехавшего с визитом в СССР французского премьера Эррио[57] в том, что нехватка молока в стране объясняется тем, что большую его часть распределяют между кормящими матерями. Чолертон[58] заслуженно получил Гран-при, когда, услышав, как знаменитый английский юрист спросил Уманского, действует ли в СССР закон Habeas Corpus, вмешался в разговор и к полному удовлетворению юриста ответил, что, независимо от того, что там с Habeas Corpus, в СССР твердо придерживаются закона Habeas Cadaver[59].

Я никогда не забуду этих визитеров и не перестану восхищаться ими и тем, как они с одной вершины восходили на другую, освещая тьму вокруг нас, ведя нас, давая нам советы и указания, иногда, правда, на мгновение теряя уверенность, но всегда находя в себе силы встать, подобрать свои картонные щиты, оседлать своих Росинантов и броситься в новую битву, защищая обиженных и угнетенных. Они бесспорно являют собой одно из чудес нашего времени, и я до самой смерти буду пестовать благодарную память об их ярком, освещенном светлым оптимизмом пути через голодные края, наполненные умирающими людьми, через перенаселенные обшарпанные нищие города, в которых их встречали с духовыми оркестрами и хлебом-солью, память об их благоговейной вере в каждое бессмысленное слово своих хорошо натренированных гидов с промытыми мозгами, о том, как они транслировали, словно попугаи, внедряемую в них ложную статистику и бессмысленные лозунги. <…> Все эти люди составляют армию украшенных шрамами благородных ветеранов сотен битв за справедливость, свободу и правосудие, и все они — все как один! — повторяли, как мантры, славословия Сталину и диктатуре пролетариата. Это как если бы общество вегетарианцев выступило страстным поборником людоедства или Гитлеру посмертно присудили Нобелевскую премию мира.

<…>

Мое путешествие в Ростов походило на кошмарный сон. <…> Того, что мне пришлось увидеть, я не забуду никогда. Это был не просто голод! Увы, в наше время вряд ли найдется человек моей профессии, который не сталкивался бы с голодом. В Индии, в разгромленном Берлине, в Африке мы видели людей, роющихся в мусорных баках, копошащихся в развалинах, доведенных, возможно, до людоедства, опухших или похожих на скелеты, с огромными выпяченными животами и руками-спичками, головами, хотя еще и живыми, но уже превратившимися в черепа. Но тот голод, который увидел я, был особенный, специальный, запланированный, он не был следствием какой-то природной катастрофы вроде засухи, тайфуна или наводнения. Это был голод, спущенный сверху, порожденный насильственной коллективизацией, это была смертоносная атака партийных аппаратчиков — тех самых, с которыми я так мило общался в поезде, — на деревню, и успех ее обеспечивали военные части и милиция.

Все это я описал в трех статьях для «Гардиан», опубликованных 25, 27 и 28 марта 1933 года[60]. Вот фрагмент одной из них: «Сказать, что в самых плодородных районах России голод, значит покривить душой. Там не просто голод, там идет настоящая война, военная оккупация». В «Гардиан» мои статьи несколько дней продержали под сукном, пока не были опубликованы материалы Войта[61] о зверствах поляков по отношению к украинцам на территории Восточной Польши. После этого их поместили рядом с его же статьями о зверствах нацистов — полагаю, это было сделано для того, чтобы как-то смягчить шок, который могли вызвать у читателя картины советского голода. В своих статьях я стремился описать все, что видел: покинутые, без всяких признаков жизни деревни, заросшие чертополохом поля, голодные запуганные люди, везде военные и мужчины в кожанках с гранитными лицами — верный признак того, что голод организован сверху. Я также описал сцену, которую наблюдал на одной из станций. Ранним серым утром крестьян со связанными за спиной руками под дулами автоматов загоняли в товарные вагоны (тогда я чуть было сам не оказался в их шкуре — конвойный, подозрительно на меня посмотрев, велел мне убираться подобру-поздорову, что я поспешно и сделал; к счастью, он не понял, что я иностранный журналист); все это происходило в полной тишине и напоминало какой-то жуткий инфернальный балет.

Сейчас, перечитывая эти статьи, я вижу, что они и близко не передают тех ужасов и страданий, свидетелем которых я стал, страданий, далеко превосходящих то, о чем мы можем помыслить. Как писал Тэн[62]: Rien de plus dangereux… qu’une idee generate dans des cerveaux etroits et vides[63]. Сталинская коллективизация была именно такой доведенной до маразма идеей, поселившейся в узких и пустых мозгах, не имеющих никакого представления о гуманизме человеческом или государственном. Оказаться во власти тирана — ужасно, гневного Бога Ветхого Завета — еще ужаснее, но Тэн прав, когда говорит, что самое ужасное — это власть абстрактной идеи. Именно такой жребий выпал советскому крестьянству, как и всем нам — причем это идет по нарастающей, — живущим в двадцатом веке.

Так получилось, что я оказался единственным журналистом, побывавшим в голодающих регионах СССР без официального сопровождения, поэтому мои статьи оказались настоящим эксклюзивом. Это не принесло мне славы, напротив, я заработал клеймо лжеца и клеветника, которым меня наградили как читатели, чьи письма публиковались в «Гардиан», так и многие западные журналисты. Пришлось ждать, пока Хрущев, который уж точно знал правду, поскольку был одним из главных устроителей голода на Украине, не расскажет о нем в докладе на XX съезде КПСС. Мои свидетельства оказались бледной тенью того, что он обнародовал. Впрочем, хотя доклад Хрущева и произвел эффект разорвавшейся бомбы, любой желающий мог оспорить генсека, опираясь на статьи Дюранти[64], который, обладая мощным голосом, убеждал на страницах «Нью-Йорк таймс» мир в том, что хранилища в СССР ломятся от зерна, доярки розовощеки, а коровы упитанны. Можно вспомнить Шоу и прочих знаменитостей, утверждавших, что в СССР никогда не было, нет и не может быть недостатка в продовольствии. Сомневаюсь, что доклад Хрущева, не говоря уж о моих статьях, когда-нибудь сможет перевесить заклинания всех этих уважаемых и благородных господ.

Оказавшись в воскресенье утром в Киеве, я, сам не зная почему, зашел в храм, где шла служба. Он был до отказа заполнен людьми, но я ухитрился пробраться к колонне, откуда мог видеть и прихожан, и алтарь. Старые и молодые, крестьяне и горожане, родители с детьми и даже несколько человек в военной форме, словом, люд самый разношерстный. Бородатые священники с дымящимися кадилами, произносящие нараспев молитвы, казались какими-то отрешенными, словно не имеющими отношения к нашему миру. Ни до того, ни после мне не приходилось участвовать в таком богослужении; я чувствовал энергию и силу страстного обращения к Богу в великом страдании, и это невозможно описать словами. Конечно, я не все понимал, но Клавдия Львовна кое-что рассказывала мне о православной службе, и некоторые молитвы я узнавал, например ту, в которой говорится, что уповать можно только на милость Господа. С какой горячей верой люди произносили эти слова! Как и перед моим, перед их мысленным взором вставали опустевшие деревни, изголодавшиеся и отчаявшиеся люди, товарные вагоны, в которые среди белого дня загоняют несчастных. Откуда им ждать помощи? Конечно не от Кремля и диктатуры пролетариата, не от прогрессивной демократической просвещенной общественности Запада. Почтенные и достопочтенные члены парламента тоже не могут им ничего предложить. Gauche Radical[65] на них наплевать. Свободная пресса вещает устами Дюранти. Нет такого людского сообщества или организации, которым было бы до них дело. Остается только Бог, и к Богу они обращаются — страстно, с верой и смирением, которые невозможно описать. С ними я ощутил такую близость к Богу, какую не чувствовал никогда прежде, и вряд ли смогу еще почувствовать в этой жизни.

Перевод с английского Веры Винн

[1] Malcolm Muggeridge. Chronicles of Wasted Time: Volume 1. The Green Stick Originally published by William Collins Sons & Co 1972. Subsequently published as part of autobiography Chronicles of Wasted Time. Regnery Gateway, 1989; Regent College Publishing, 2006 (with additions).

[2] Автор описывает свое путешествие в Индию в ноябре 1924 года. Там он преподавал английский язык и литературу в Христианском колледже Траванкора.

[3] Девушка, за которой автор начал ухаживать до своего поступления в Кембридж.

[4] Соседка Китса, позже ставшая его невестой. Письма Китса к ней — один из самых известных эпистолярных любовных циклов.

[5] Генри Томас Маггеридж (HTM) (1964—1942) — британский политик-лейборист, один из основателей Фабианского общества.

[6] Скорее всего речь идет о гастролях Павловой в Египте в 1928 году.

[7] Три конференции с участием представителей индийских политических течений, организованные правительством Англии в 1930—1932 годах. На них обсуждались вопросы предоставления независимости Индии, но в статусе британского доминиона, введения в стране конституции и парламентского правления.

[8] Ян Христиан Смутс (1870—1950) — южноафриканский политический деятель, военный и философ.

[9] Джеффри Доусон (1874—1944), настоящая фамилия Робинсон — редактор газеты «Таймс». Участвовал в установлении британского правления в Южной Африке после Англо-бурской войны.

[10] Уильям Эйткен, более известный как лорд Бивенбрук (1879—1964), — канадско-британский магнат, политик и писатель, владелец нескольких влиятельных английских газет, в том числе «Ивнинг стандарт».

[11] Автор намекает на «Торжественные и церемониальные марши» композитора Уильяма Элгара.

[12] Прямое британское правление в Индии, введенное после восстания сипаев (1857—1859).

[13] Наблюдатель (фр.)

[14] Гамамелис (ведьмин орех) употребляют как дерматологическое средство для снятия отеков и красноты лица. На предыдущих 1960 года выборах в США состоялись первые теледебаты кандидатов в президенты. Лучшее впечатление на зрителей произвел тогда Джон Кеннеди. Не последнюю роль в этом сыграло то, что Ричарда Никсона сильно загримировали и от жара софитов его лицо «потекло», так что казалось, будто он потеет от напряжения и неуверенности.

[15] Испытание, вызов, пробный камень, камень преткновения (лат.). Автор имеет в виду высказывания типа «Учение Маркса истинно, потому что оно верно».

[16] Эдвард Доуден (1843—1913) — выдающийся ирландский критик, историк литературы и поэт.

[17] Джон Драйден (1631 — 1700) — английский поэт, драматург, критик, баснописец. Его стараниями основным размером английской поэзии стал александрийский стих.

[18] Книга «Сезам и лилии» (1865) составлена из лекций известного английского критика, художника, поэта и социального философа Джона Раскина (1819—1890) и посвящена проблемам европейской культуры XIX века.

[19] Классический роман Эмили Бронте.

[20] Вероятно, имеется в виду кишечная угрица.

[21] Партия свараджа (самоуправления) была создана в 1923 году. В противовес Ганди, выдвинувшему лозунг несотрудничества с колонизаторами, свараджисты предлагали бороться с ними путем вхождения в законодательные органы, чтобы парализовать деятельность последних изнутри.

[22] Для Ганди прялка была символом возрождения Индии, ее экономической независимости от Англии. Ганди писал: «Я связал мою веру с прялкой. От нее, я глубоко убежден, зависит спасение нашей страны. Прялка, и только прялка, может решить, если вообще что-нибудь может решить, проблему глубокой нищеты Индии».

[23] Да здравствует Махатма Ганди!

[24] Нынешняя Алува, штат Керал.

[25] Буйволы в упряжке — на первом этапе символ самой влиятельной партии в Индии — Партии конгресса.

[26] Лотос — символ одной из ведущих политических партий Индии «Бхаратия Джанта», которую часто характеризуют как партию индийских националистов.

[27] Зонтик — символ Демократического фронта Сиккима (Sikkim Democratic Front).

[28] Джон Раскин (1819—1890) — английский критик, социальный философ, поэт и художник.

[29] Ганди прял сам два часа в день и требовал, чтобы его последователи делали то же.

[30] Lead, Kindly Light — гимн на слова крупнейшего английского католического проповедника и теолога кардинала Джона Генри Ньюмена (1801 — 1890). В 1903 году в одной из шахт завалило горняков, и они под землей пели этот гимн. С тех пор он стал символом равенства, братства, освобождения из неволи.

[31] Ставшее неофициальным гимном Британии стихотворение Блейка из предисловия к эпической поэме «Мильтон». На музыку его положил в 1916 году композитор Хюльберт Пэрри. Стихотворение завершается такими строчками: «Мой дух в борьбе несокрушим, / Незримый меч всегда со мной. / Мы возведем Ерусалим / В зеленой Англии родной» (пер. С. Маршака).

[32] Популярная ирландская баллада (1798) неизвестного автора. В ней звучит протест против английского владычества. Зеленый — национальный цвет Ирландии.

[33] Либеральные журнал и газета, редакции которых тесно взаимодействовали с Лейбористской партией.

[34] Кингсли Мартин (1897—1969) — британский журналист левой ориентации, редактор журнала «Нью стейтсмен» с 1930 по 1960 год. Гарольд Ласки (1893—1950) — британский марксист, политический экономист, писатель, председатель Лейбористской партии в 1945—1946 годах. Фредерик Уильям Петик-Лоуренс (1871 — 1961) — британский политик, член Лейбористской партии.

[35] Сборник цитат из произведений и выступлений Мао Цзэдуна, напечатанный в Китае в 1964 году.

[36] Южная оконечность полуострова Индостан.

[37] Английский поэт, историк и политик, занимавший высокую должность в коллегиальном правительстве Индии.

[38] Видный публицист, путешественник и политик, вице-король Индии (1899—1906).

[39] Индийский писатель, поэт, музыкант, художник и драматург.

[40] В Москве Маггеридж работал корреспондентом «Манчестер гардиан» в 1932—1933 годах.

[41] Отдел печати и информации Народного комиссариата иностранных дел СССР.

[42] Английский вариант русской идиомы «Расскажи своей бабушке».

[43] Персонаж пьесы Шекспира «Буря», воплощение грубости и дикости.

[44] Немецкий бизнесмен, предложивший автору пожить на своей даче. Квартирный вопрос в Москве стоял очень остро, и чете Маггериджей не удалось найти никакого приличного жилья.

[45] Женщина, помогавшая автору и его жене изучать русский язык и переводить советские газеты.

[46] «СССР на стройке» — пропагандистский журнал, вьжодивший на русском, английском, французском, немецком и испанском языках. Автор читал его английскую версию, которую, судя по нелепости процитированного текста, готовили люди, не вполне владевшие английским.

[47] Заведующий Отделом печати.

[48] Супруги Вэббы, Джеймс и Беатрис, — крупные английские социалисты, экономисты, основатели Лондонской школы экономики. Они с большой симпатией относились к СССР. Ленин, находясь в ссылке, перевел их книгу о профсоюзах. Беатрис Вэбб приходилась родной теткой жены Маггериджа Китти.

[49] Малышка (нем.). Так называл герр Шмидт свою русскую подругу.

[50] Аллюзия на стихотворение «Тигр» Уильяма Блейка, где поэт пишет об «ужасающей симметрии».

[51] Гарольд Ласки (1893—1950) — английский марксист, политический экономист, писатель, был председателем Партии лейбористов в 1945—1946 годах.

[52] Нзула Альберт Томас, псевдоним Том Джексон (1905—1934) — деятель коммунистического движения в Южной Африке.

[53] Хуберт Бленд (1855—1914) — английский социалист, один из основателей Фабианского общества.

[54] Юлиан Хаксли (1887—1975) — английский эволюционист и интернационалист.

[55] Морис Гершон Хиндус (1891 — 1969) — русско-американский писатель, журналист, лектор и специалист по Советскому Союзу.

[56] Британский политик-лейборист.

[57] Эдуард Эррио (1872—1957) — французский политик, лидер Радикальной партии.

[58] Московский корреспондент газеты «Дейли телеграф».

[59] Habeas corpus (лат.) — буквально «ты должен иметь тело». Это принцип английского права, согласно которому задержанный человек должен быть доставлен в суд, который решает, законно задержание или нет. Cadaver (лат.) — труп. Таким образом, вопрос и ответ можно перевести так: «Следуют ли в СССР закону Тела? — Там твердо следуют закону Трупа».

[60] В ноябре 2008 года за эти статьи Маггеридж был посмертно награжден Орденом Свободы Украины.

[61] Август Войт (1892—1957), корреспондент «Манчестер гардиан» в Берлине (1929—1933), друг Маггериджа, один из немногих журналистов своего времени, ясно осознававших нависшую над Европой опасность тоталитаризма.

[62] Адольф Тен (1828—1893) — французский философ-позитивист, историк, искусствовед, психолог.

[63] Нет ничего опаснее, чем глобальная идея в узких и пустых мозгах (фр.).

[64] Уолтер Дюранти (1884—1957) — британский журналист, с 1922 по 1936 год руководитель московского бюро «Нью-Йорк таймс», любимец советских властей и апологет советского режима, один из самых лживых иностранных журналистов, работавших в СССР в годы Большого террора. После публикации статей Маггериджа о голоде «Нью-Йорк таймс» напечатала статью, в которой Дюранти полностью опровергал все рассказанное Маггериджем.

[65] Радикальная левая партия (фр. Parti radical de gauche, RPG).