Опубликовано в журнале Отечественные записки, номер 5, 2013

О когнитивных основаниях семантической связки зверь/смерть

Вплоть до недавнего времени специалисты по психологии развития, основываясь на данных, полученных Жаном Пиаже, а также его коллегами и последователями[1], склонялись к мнению, что у детей в возрасте четырех-пяти лет отсутствует базовое представление о смерти. Однако эксперименты, проведенные в конце 1990-х годов Кларком Барреттом, установили весьма интересную закономерность: дети испытывают затруднения при ответе на вопросы, касающиеся смерти людей, но вполне компетентно оценивают все принципиально значимые аспекты смерти, если речь идет о других живых существах — то есть собственно о «зверях» в широком понимании этого слова. С точки зрения Барретта, его предшественники ставили свои эксперименты не вполне корректно, и в результате мы имели дело не с истинным представлением детей о смерти как таковой, а с тем замешательством, которое они испытывали при попытке совместить как минимум две несовместимые в их восприятии реальности. Как показали его собственные исследования, дети дошкольного возраста прекрасно отдают себе отчет в том, что животное, пойманное и убитое хищником, во-первых, утрачивает способность передвигаться по собственной воле, во-вторых, «ничего не понимает», в-третьих, «больше не вырастет» и, в-четвертых, претерпело изменения, которые носят необратимый характер[2]. Контексты, в которых Барретт формировал у детей необходимые для его исследования проективные реальности, выстраивались вокруг сюжета «хищник/жертва». Будучи эволюционистом, он счел этот сюжет принципиально важным для складывания общей структуры свойственных человеческой психике инференциальных систем[3] — поскольку тот режим существования, который был характерен для человека на протяжении наиболее значительной части его эволюционной истории, неминуемо должен был сформировать у нас готовность в любой момент оказаться как в роли охотника, так и в роли добычи[4].

Более или менее устойчивые представления о человеческой смерти складываются у нас в несколько более позднем возрасте, параллельно с формированием других инференциальных систем, и связаны они уже не столько с фактом умирания как таковым (то есть собственно с утратой «одушевленности», понимаемой прежде всего как способность к перемещению по собственной воле), сколько с включенностью человека в сетку социальных отношений, с необходимым для этого умением оперировать «личными базами данных», касающихся особенностей конкретного человека, и т. д. Смерть даже малознакомого человека приводит к когнитивному диссонансу между неотменимостью и необратимостью свойственных нам с младых ногтей представлений о том, что его отныне «просто нет» в качестве самостоятельного действующего лица, как «нет» мышки, которую поймала и убила кошка, — и точно такой же неотменимостью (пусть и временной) той коммуникативной ниши, которую мы для него назначили, той папки с личными данными (габитус, событийный ряд), которую мы уже успели на него завести. Отсюда и растерянность детей, поставленных исследователями перед необходимостью отвечать на «неправильные» вопросы о смерти: дети просто еще не научились совмещать столь далеко отстоящие друг от друга в их восприятии смысловые области. Напрашивается вывод: то обстоятельство, что самые сильные и в наибольшей степени затрагивающие структуру человеческой личности «переживания», связанные со смертью, начинают со временем соотноситься со смертью прежде всего человеческой — вплоть до назначения таковой смертью par excellence[5], — не должно заслонять чисто «локомоторного» наполнения, которое исходно имеют для нас представления о данной сфере бытия. А также и зооморфных контекстов, применительно к которым эти представления возникают.

Эта «исходность» важна не только и не столько сама по себе, как отправная точка некоего смыслообразующего процесса. Гораздо важнее другое: смысловая сцепка между «смертью» и «зверем» образуется у нас в пределах того возраста, когда из уровней, на которых взрослый человек способен кодировать и декодировать любую значимую ситуацию, сформированы, по большому счету, только первые два: индивидуально-эмоциональный и семейный. Если упростить до предела, речь идет о нашей способности «чувствовать всей шкурой» и уверенности в существовании набора имманентных сущностей, наделенных нерасчленимыми комплексами изначально заданных, общезначимых и общепонятных характеристик. Связанное с «соседским» уровнем ситуативного кодирования умение переводить тот или иной элемент собственной проективной реальности в притяжательный или относительный модус еще находится в процессе формирования: ребенок только осваивается с тем фактом, что слово «мама» может «принадлежать» другому человеку и означать «какую-то другую» маму. Семантическое поле смерти в этом случае, будучи строго приписанным к онтологической категории «зверь», просто-напросто не может быть совмещено с категорией «человек», которая отсылает к совершенно иному набору признаков, таких, скажем, как индивидуализированные, свойственные только этому человеку внешность, голос и манера движения, способность предсказывать твое поведение и учитывать в процессе взаимодействия твои собственные проективные возможности и т. д.

По сути, в раннем детстве смерть является для нас одним из ключевых смыслоразличительных критериев между такими онтологическими категориями, как «человек» и «зверь», помогая выстраивать и запоминать на будущее существенно важную границу и связанную с ней систему ориентиров. Свойственный человеку «видовой шовинизм», для которого вот уже едва ли не полвека существует англоязычный термин speciesism («специецизм», видовая дискриминация, то есть представление о неоспоримом превосходстве нашего вида над всеми другими), уходит корнями в те же смутные детские дебри, из которых растут табу на каннибализм и на секс с близкими родственниками, относительно которых мы не задаем себе лишних вопросов — потому что это и так понятно. Мы даже не задумываемся о том, что наши поздние представления об «иначе и быть не может» во многом обязаны своим существованием отсутствию системных воспоминаний о периоде раннего детства, в рамках которого складывались соответствующие поведенческие нормы. Контексты, в которых они формировались, также могут в более старшем детском возрасте уходить на задний план, вытесняться контекстами, актуальными и значимыми уже не для «закладки основ», а для максимально эффективного каждодневного функционирования человеческой психики. Что, естественно, никак не отменяет их действенности. На том самом — «всей шкурой чувствую» — уровне, как, собственно, и на уровне имманентных, не подлежащих обсуждению сущностей с изначально заданными и неотделимыми одна от другой характеристиками: мы просто испытываем отвращение к одним разрядам живых существ и умильное чувство по отношению к другим. Потому что это и так понятно.

Именно так обстоит дело и со смысловой сцепкой между смертью и зверем, которая воздействует на нас вне зависимости от рационального контроля с нашей стороны, причем в кризисных ситуациях это воздействие может существенно обостряться. Но еще сильнее семантически тяготеют друг к другу смерть и сюжетообразующая пара хищник/жертва: отсюда, на мой взгляд, и берет начало одна из самых репрезентативных и продуктивных кодовых систем, существовавших в так называемом индоевропейском круге культур, а отчасти сохраняющаяся и сегодня.

О «зверином стиле» в индоевропейской архаике

Современные европейские культуры, прошедшие долгую школу адаптации к абстрактному мышлению — одному из наиболее действенных и потому жизненно необходимых инструментов выстраивания широких публичных пространств (политических, культурных, экономических), — уже давно изучают так называемые примитивные психические феномены (во всем возможном диапазоне носителей этих явлений, начиная от первобытных народов и заканчивая детьми, душевнобольными и людьми, перенесшими мозговые травмы). Это объясняется не только попытками «дойти до корней» (к романтической по происхождению эволюционистской парадигме накопилось слишком много вопросов), но и поисками механизмов альтернативной концептуализации, выходящей за рамки европейского интеллектуального мейнстрима. Впрочем, как в том, так и в другом случае главным предметом этих поисков остается выявление «очагов» того суггестивного потенциала, который способен воздействовать на человеческое поведение поверх барьеров рационального и личностного контроля — то есть именно того класса явлений, к которому относится интересующая нас смысловая сцепка между понятиями «зверь» и «смерть».

Охватить все разнообразие зооморфных кодов, существующих едва ли не во всех известных на данный момент человеческих культурах, — задача, которую трудно было бы решить даже в рамках многотомного исследования, выполненного коллективом специалистов, не говоря уже о рамках небольшой статьи и о пределах компетенции одного исследователя. Я ограничусь краткими отсылками к тому единственному комплексу архаических традиций, который мне более или менее знаком, — культурам индоевропейского круга[6]. Мне уже случалось публиковать специальные работы, посвященные различным локальным вариантам и различным аспектам такого общеиндоевропейского явления, как «звериный стиль», а также феноменам, близко с ним связанным[7]. Но в данном случае для нас важен один-единственный — правда, центральный по своей значимости — его аспект: а именно то обстоятельство, что в самых разных, порою очень далеко отстоящих друг от друга индоевропейских (и примыкающих к ним) культурах свои локальные варианты «звериного стиля» строятся на основе неизменной группы сюжетов «хищник/жертва», несколько неточно именуемых обыкновенно в специальной литературе «сценами терзания».

С моей точки зрения[8], в архаических индоевропейских культурах основные сюжеты этой группы служили четкому маркированию вполне конкретных воинских статусов. На низшей ступени воинский иерархии находятся молодые неполноправные воины, лишенные нескольких базовых мужских преференций: они не имеют права носить «взрослое» оружие, входить вооруженными на территорию «домашнего» поселения, участвовать в трапезе наравне со взрослыми воинами — так же как и в разделе взятой с боя добычи. Это легковооруженные воины, выполняющие роль, которая в более поздней европейской традиции отведена формированиям, именуемым «нерегулярными»; их задачи в рамках «регулярной» войны сводятся в основном к дезорганизации боевых порядков и коммуникаций противника по принципу «укусил и отскочил», грабежу плохо охраняемых лагерей и баз, обиранию трупов, внезапным нападениям ночью или из засады и прочим «партизанским» действиям. В «мирное» время эти маргинальные группы молодых (либо наделенных, сезонно или даже пожизненно, «пацанским» статусом)[9] воинов принципиально выключены из нормальной повседневной жизни общины и опасны зачастую не только для чужих, но и для своих. В базовом варианте этот воинский статус достаточно жестко вписан в единую «гражданскую» статусно-возрастную иерархию и решает ряд важных задач по поддержанию общего status quo: количество позиций, дающих возможность «полноправного» доступа к социальным ресурсам[10], тем самым ограничивается, что, с одной стороны, придает им особую символическую ценность и создает постоянный, многочисленный и голодный во всех смыслах слова кадровый резерв, а с другой — предотвращает неконтролируемые «вспышки потребления», угрожающие существованию стабильной социальной системы. Впрочем, подобные маргинальные воинские группы со временем могут образовать самостоятельную социальную реальность, «параллельную» базовой, вплоть до перевода последней под свой полный силовой и политический контроль. В первом случае это эфебы греческой традиции, кельтские и германские маргинальные воинские феномены, близкие по смыслу к ирландским понятиям fianna и di’berg, и т. п. Второй вариант дает нам историю возникновения средневековых европейских аристократий и средневековых европейских государств. Существуют и многочисленные «промежуточные» варианты, начиная от казачьих «чур» по отношению к казакам и самих казаков по отношению к «государевым людям» и заканчивая ускоками адриатического побережья, дунайскими гайдуками, чешскими ходами и т. п.

Устойчивым маркером этого воинского статуса — во всем разнообразии локальных и исторических версий — является сюжетная пара, в которой роль хищника выполняет волк или пес, а роль жертвы — заяц. Двойственная природа первого объясняется очень просто: направленностью агрессии. Волк и пес суть братья (даже с чисто биологической точки зрения, вплоть до возможности прямого скрещивания), но волк есть пес, нападающий «извне» и опасный для человека, а пес — это волк, агрессия которого ориентирована изнутри культурного пространства наружу, готовый защищать и человека, и его собственность. Заяц же представляет собой «пацанскую», несерьезную добычу: на него в архаической индоевропейской практике охотятся дети, вооруженные камнями и специальными кривыми палками-«зайцеметалками», оружием также совершенно несерьезным. И еще одно немаловажное обстоятельство: в архаических индоевропейских фигуративных традициях известно огромное количество изображений пса (волка), бегущего за зайцем, но вот изображения пса, который зайца схватил и рвет, попросту отсутствуют. Логика кода и здесь проста до предела. Члены молодежных воинских союзов и других маргинальных групп, которые с воистину поразительным единообразием называли (и считали!) себя псами или волками, а также маркировали себя соответствующей символикой[11], не имели права на участие в разделе добычи. Пес может и должен добычу преследовать, как и подобает природному загонщику, — но затем обязан уступить ее настоящим охотникам.

«Взрослый» воинский статус маркируется хищниками, которых с представителями семейства собачьих никак не спутаешь. Здесь мы имеем дело с крупными кошачьими, со львами и «пардами», под которыми архаическая индоевропейская традиция понимала все разнообразие больших кошек, лишенных гривы, то есть леопардов, гепардов и иногда, видимо, даже тигров. Тонкие смысловые различия существуют и в этом случае; образы варьируются от одной исторически конкретной формы общего зооморфного кода к другой, но главный принцип остается неизменным: лев или пард берут добычу, а не гонятся за ней. Старшие статусы предполагают возможность «войти» в соответствующую воинскую роль и «выйти» из нее, вернувшись в мирный, хозяйственный, «собственно человеческий» режим существования. Подобные трансформации достаточно изящно переводятся на язык зооморфного кода через совмещение элементов человеческой и (как правило) львиной телесности. Самый простой вариант такого перевода — сцены единоборства героя со львом. В ряде случаев результат кодирования более изыскан — таковы известные античные изображения Геракла, одетого (после единоборства с Немейским львом) в львиную шкуру, причем и само его лицо как бы дублирует львиную морду, выглядывая наружу из раскрытой пасти хищника[12]. Еще более красноречивый вариант находим на золотой скифской бляшке середины V века до нашей эры из Семибратнего кургана № 2: человеческое лицо и оскаленная львиная морда здесь составляют две развернутые в противоположные стороны лицевые части одной и той же головы — примерно так же, как у двуликого римского бога Януса.

Стоит отметить, что маркером воинского статуса является не только хищник сам по себе, но сюжетная пара хищник/жертва как единое целое. Именно через вторую часть этого составного кодового высказывания происходит различение двух основных взрослых статусных позиций в воинской иерархии: полноправного рядового бойца и вождя, «полевого командира». Боец — это лев или пард, терзающий оленя, тогда как «долю вождя» составляет кабан — в индоевропейской архаике добыча самая почетная[13] и самая опасная[14].

Здесь нет смысла подробно останавливаться на анализе конкретных элементов «звериного стиля»: для нас важна сама та логика, в силу которой система воинских статусов, а также целый пласт связанных с ней поведенческих модусов, мировоззренческих установок и даже эстетических пристрастий кодировалась комплексом однотипных сюжетов, построенных по одному и тому же принципу: «хищник/жертва». Понятно, что базовой категорией, которую данный код переводит с одного языка на другой, является именно смерть. Это вовсе неудивительно: в архаических культурах, включая и культуры индоевропейского круга, человек, надолго покинувший домашнюю территорию и «переключившийся» на режимы существования, характерные для наделенной сугубо хтоническими характеристиками зоны «дикого поля», символически умирает, причем не только с точки зрения людей, остающихся «дома», но и со своей собственной точки зрения. Звериный стиль настолько пропитан смертью[15], что эта тотальность оказывает влияние даже на современных исследователей: не случайно интересующая нас ситуация получила обобщающее наименование «сцены терзания», хотя обычным скифским (а также греческим, кельтским и т. д.) псам и волкам показательным образом не дано попробовать своих зайцев на зуб.

Смерть выступает в рамках звериного стиля как единое основание для метафорического «сцепления» смыслов. В сценах терзания зверь-добыча и зверь-добытчик как части двуединого кодового высказывания получают функциональный характер, сводятся к конкретным ролям/состояниям (в отличие от потенциального обилия таковых в реальности) — иначе говоря, абстрагируются и тем самым возводятся на «понятийный» уровень, пригодный для именования уже собственно человеческих качеств и/или статусов. Так, на целом ряде архаических индоевропейских артефактов (греческих, скифских, кельтских) соответствующие зооморфные маркеры выстраиваются в единое кодовое высказывание, которое может быть прочитано не только как повествование о событии статусно-возрастной инициации и о «смене воинского имиджа», но и как своеобразный перечень тех качеств, которые человек в результате инициационной процедуры утратил (излишняя агрессивность, ненадежность, социальная неадекватность) и которыми обзавелся (уверенность в себе, способность контролировать агрессию, причем как собственную, так и проявленную другими людьми, право на свободный доступ к значимым ресурсам). Каждая из этих характеристик может, конечно, обозначаться и зверем, не принимающим непосредственного участия в «сцене терзания» — и даже «отрешенным» от своего привычного в ее рамках партнера: просто лев, просто заяц. Но семантическую насыщенность зооморфному образу — который в противном случае превратился бы просто в орнаментальную или жанровую фигуру — придает именно сопутствующее ему ощущение причастности к системообразующим в рамках звериного стиля «яростным» контекстам, густо замешанным на вкусе смерти. В итоге смерть превращается в окончательное воплощение, в суть и итог «зверя» как такового.

Логика звериного стиля апеллирует именно к тем характерным для раннего детства представлениям о смерти, о которых шла речь в первом параграфе этой статьи, — к тем, которые предшествуют формированию в сознании человека инференциальных систем, ориентированных на достраивание сложных социальных реальностей и индивидуализированных прогнозов, касающихся поведения других людей. Человек, который «перекодирует себя» в этой логике — надевая или беря в руки украшенные «сценами терзания» предметы, входя в соответствующим образом декорированное пространство или просто про себя переназывая реальность, — в каком-то смысле возвращается к детским представлениям о том, как умирают живые существа. Что, по сути, весьма прагматично, если речь идет о войне. В сюжете «хищник/ жертва» люди не умирают, умирают звери — а значит, готовясь к «охоте на врага», нет необходимости даже на самой периферии сознания приводить в действие сложные «человеческие» инференциальные системы. На тропу войны ты выходишь как хищник: иначе нет никакого смысла выходить на тропу войны. Если повезет, ты хищником и останешься до самого конца, а те, кого ты убьешь, будут просто жертвами, как олени или кабаны на охоте: с них ты непременно должен будешь взять какую-нибудь «корысть», «снять шкуру»[16], которая затем выступит в качестве наглядного доказательства твоей «охотничьей» удачи, повода для хвастовства и приращения воинской «крутости» в своих собственных глазах и в глазах других воинов. Если же не повезет, то и умрешь ты как достойная добыча сильного и хитрого хищника[17], просто перестав двигаться в качестве физического тела. При этом некая персонализированная твоя составляющая (обозначим ее для удобопонятности привычным термином «душа») вернется к родным пенатам и внесет свою долю в накопление общесемейного символического капитала[18] — конечно, при условии, что твои друзья совершат положенные посмертные процедуры. Собственно физическая смерть в этом случае есть лишь буквальное (локомоторное!) воплощение состояния социальной смерти, в котором и без того пребывает «перекодированный в зверя» воин.

Антропозооморфные химеры

Есть в «зверином стиле» еще одна группа образов, о которой я сознательно не стал упоминать в предыдущем параграфе, поскольку это образы особенного свойства, противоречащие по крайней мере одному из общих логических оснований всей знаковой системы. Речь идет о таких «сценах терзания», в которых роль хищника выполняют не известные всем животные, опознаваемые сразу, буквально по двум-трем характерным признакам, а откровенно фантастические — химеры, составленные из отдельных частей других существующих в природе живых существ. В скифской традиции это прежде всего грифон, «сшитый» из львиного туловища и головы, шеи, крыльев крупной хищной птицы; иногда включающий и элементы змеи: ее хвост или зубчатый гребень на загривке. Скандинавская традиция предпочитает дракона — крылатую змею с головой (пастью) льва или другого крупного хищника. Этим странности в данной группе кодовых высказываний не исчерпываются, ибо здесь необычен не только хищник, но и жертва, которой может быть либо конь, либо человек. В обоих случаях подобное визуальное высказывание означает именно человеческую смерть: либо напрямую, либо через одну из наиболее устойчивых, «конских», метафор таковой (дальняя поездка на коне; «кони понесли» — и так далее)[19].

Сцены терзания людей и лошадей химерическими существами, на мой взгляд, вполне логично дополняют ту связанную с зооморфным перекодированием самого себя и наличной ситуации когнитивную установку, о которой шла речь в конце предыдущего параграфа. Если обычные сцены терзания помогают человеку адаптироваться к необходимости убивать себе подобных, попросту переводя ситуацию убийства на «локомоторный» язык звериной смерти, то сюжеты химера/ конь и химера/человек дополняют код в той его части, которая помогает адресату свыкнуться с приятием идеи смерти собственной.

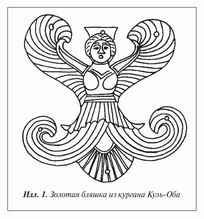

Представления о смерти в архаической индоевропейской традиции, как правило, связаны с идеей пересечения границы между двумя мирами и двумя режимами существования — причем границу эту невозможно пересечь обычным способом. Для этого нужна особая «скорость», которая маркируется конем, иногда снабженным дополнительными парами ног или крыльями; интересно, что крылатыми могут быть как живые существа, посредничающие при пересечении границы, так и предметы, делающие подобный переход возможным. В качестве маркера самой границы обычно выступают змея или женщина, особенно если последняя изображена анфас и с разведенными в стороны руками; впрочем, профильные изображения женских «проводников в потусторонний мир» также встречаются достаточно часто. Змея как зримое воплощение пространственной границы, протяженной и опасной, едва ли нуждается здесь в дополнительных комментариях[20]. Роль женского персонажа в сугубо мужских архаических сюжетах, связанных со смертью, также представляется в достаточной степени очевидной: в традиционных культурах индоевропейского круга именно женщины выполняли все основные функции, связанные с интимными, а во многом и с публичными аспектами перехода мужчины через границу между жизнью и смертью. Обряжание, обмывание, оплакивание покойного, а также все, что связано с подготовкой ритуальной трапезы, изготовлением погребальных покровов[21] и т. д., составляло предмет сугубо женских забот. Не случайно в настолько далеко друг от друга отстоящих — и во времени, и в пространстве — культурах, как древнеиранская и древнескандинавская, потусторонние существа, переносящие «души» павших бойцов, соответственно, фраваши и валькирии, во-первых, имеют природу несомненно женскую, а во-вторых, это женщины крылатые — как на скифской золотой бляшке IV века до нашей эры из кургана Куль-Оба (илл. 1)[22].

Вообще стоит отметить, что в чисто мужских воинских и/или инициационных сюжетах женщинам наиболее часто отводится роль своеобразного «турникета», проводящего героя из одного статусного состояния или поведенческого модуса в другой. Подобный переход в большинстве случаев так или иначе ассоциируется со смертью, и не только со смертью символической.

Итак, перед нами нечто вроде конструктора: каждая деталь имеет достаточно конкретный смысл и вполне совместима со всеми остальными деталями, так что при необходимости ты можешь собрать из них кодовое высказывание, удобное для тебя именно здесь и сейчас, применительно именно к данной ситуации, к данному сюжету[23]. Крупный кошачий хищник, лев или пард, есть смерть воплощенная, неизбежность победы над жертвой и овладения связанным с ней символическим капиталом. Змея — граница, которую необходимо пересечь при переходе из одной пространственной зоны в другую (а также от одной поведенческой модели к другой, от статуса к статусу, из группы в группу и т. д.), опасная при соприкосновении с ней и еще более опасная для тех, кто ее не замечает. Птица (крылатость) — возможность перемещения между мирами, тесно связанная со смертью как наиболее очевидным способом подобного перемещения. Женщина маркирует вход и выход, саму возможность перехода — и, потенциально, его необратимость.

Присутствие этого последнего элемента в казалось бы чисто зверином по набору знаков «языке смерти» никого удивлять не должно. Само сочетание антропо- и зооморфных деталей в едином образе посылает воспринимающему резкий контринтуитивный сигнал, построенный на куда более сильном когнитивном диссонансе, чем сочетание пусть разных, но в равной степени звериных частей тела: поскольку в данном случае смешиваются элементы не просто несовместимые, но принадлежащие к разным онтологическим категориям. Одна из которых — собственно человеческая, а потому требует особого внимания, использует инференциальные системы, «заточенные» под работу индивидуально-личностных и социально ориентированных пластов психики. И, соответственно, так или иначе требует «перевода стрелки» на себя, на собственную ситуацию. Если звериные элементы сочетаются с мужскими, то перед нами — «неправильный», не по правилам сражающийся противник, существо откровенно хтоническое и требующее специфического внимания. Таковы кентавры и сатиры[24], таков Минотавр. Если с женскими — то проводницы в царство мертвых (или в другую потусторонность, как в случае с казахскими алба-сты), среди которых наиболее известны птицедевы, уродливые (гарпии) или прекрасные и наделенные завораживающими голосами (сирены).

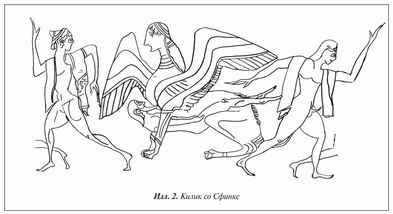

Сходный персонаж, имеющий несколько более сложную «этимологию» — это Сфинга (Сфинкс)[25], крылатая львица с девичьими головой и грудью (и с более локальной беотийской пропиской). Некоторые изображения этого персонажа, не связанные с известным сюжетом об Эдипе, не оставляют никаких сомнений в том, что она выполняла функции посланника смерти, который нападает внезапно и не знает пощады, — именно такой она предстает на аттическом чернофигурном килике, расписанном предположительно так называемым Гейдельбергским художником (илл. 2)[26]. Еще один функционально близкий, но использующий другое сочетание исходных элементов образ из этого ряда — Горгоны, уродливые крылатые девушки с львиными клыками и змеями вместо волос, с лицами, неизменно развернутыми анфас и со «следящим взглядом»: один из наиболее выразительных вариантов этого образа мы можем видеть на бронзовом рельефе — детали не сохранившегося сосуда (илл. 3)[27].

Традиции не умирают

Архаический культурный код не угасает со временем и, пусть и в измененном порой до неузнаваемости виде, переходит в арсенал последующих модерных традиций — прежде всего в тех случаях, когда опирается на фундаментальные когнитивные основания. Семантическая связка зверь/смерть демонстрирует завидную живучесть именно по этой причине. Я не стану перечислять здесь те воистину бесчисленные случаи, в которых он дает о себе знать в современной европейской культуре, начиная от визуального маркирования маргинальных субкультур (криминальные, военизированные, молодежные) и вплоть до эстетики нуара или фэнтези. Остановлюсь вкратце только на одном, особенно показательном разряде феноменов, показывающих, как внезапно и резко актуализируется этот семантический мостик в тех случаях, когда нужно провести максимально отчетливую границу между «своими» и «чужими», да еще и внушить представление о значимости этой границы максимальному числу «потенциально своих». Речь идет о материале наглядной пропаганды, которая была порождена резкой поляризацией политических сил в Восточной и Центральной Европе в период между двумя мировыми войнами, помноженной на свежеоткрытые ноу-хау массовых мобилизационных стратегий. Материал этот на удивление однороден, вне зависимости от конкретной политической направленности каждого конкретного плаката или карикатуры. Образ «другого» (нациста, большевика, еврея, буржуя, немца, русского, агента мировой закулисы или иностранной разведки, классово или расово чуждого элемента) подается здесь с акцентом на две четко выраженные системы знаковых отсылок, включающие объект ненависти в макабрический и/или в зооморфный контекст. Так, серия плакатов с одинаковым призывом «Die Heimat ist in Gefahr!» («Родина в опасности!»), выпущенных в 1919 году социал-демократическим правительством Германской республики и призывающих к социальной (и финансовой) ответственности перед лицом надвигающейся с востока угрозы, оперирует исключительно этими двумя семантическими полями. На плакате Виктора Арно раскосая, с выраженными азиатскими чертами клыкастая смерть в папахе и шинели с поднятым воротником надвигается на испускающих дух мирных граждан. На плакате Карла Хахеца граждане не столько гибнут, сколько спасаются бегством, а угроза с Востока — в данном случае как большевистская, так и польская, — представлена чудовищем неясной этиологии, гибридом гориллы, мохнатой клыкастой жабы и огра-людоеда. Нацистский плакат работы неизвестного художника «Bolschewismus ohne Mask» («Большевизм без маски»), выпущенный в Вене в 1938 или 1939 году, оперирует тем же образом смерти в красноармейской шинели и каске. Есть и чисто «звериные» варианты, вроде созданного в 1919 году плаката Йохана Зайфиса «Bolschewismus heisst die Welt im Blut ersaufen» («Большевизм — это мир, залитый кровью») (илл. 4). После 1941 года аналогичная визуальная риторика становится доминирующей и в советской военной пропаганде. Образ «фашистского зверя» или «фашистской гадины» тиражируется в десятках вариаций[28], активно эксплуатируется и тема смерти[29], причем в ряде случаев оба тематических поля сознательно соединяются в едином образе, как на плакате Д. Моора «Зверь ранен. Добьем фашистского зверя» (1943) (илл. 5) или на многочисленных плакатах, текстуальная часть которых построена по единой модели «Смерть … зверю/гадине». Неудивительно, что бесчинства нацистов на оккупированных территориях и соответствующие установки по отношению к немцам (да и вообще европейцам), ярко проявившиеся в поведении советских войск за пределами родной страны, до сих пор регулярно кодируются как зверства, то есть в рамках «звериного стиля». Собственно, это по-прежнему происходит и в отношении любой «чужой» и «вражеской» группы, которую выгодно априори перевести по ту сторону невидимой, но «и так совершенно понятной» границы между человеком, с которым можно договариваться и вступать в иные «человеческие» отношения, и зверем, чьи «права» нет смысла принимать в расчет, — и консолидировать тем самым собственную группу[30].

[1] См., к примеру: Nagy M. The Child’s theories concerning death // Journal of Genetic Psychology. 1948. No. 73. P. 3—27; Anthony S. The discovery of death in childhood and after. N.Y.: Basic Books, 1971; Koocher G. P. Childhood, death, and cognitive development // Developmental Psychology. 1973. No. 9 (3). P. 369—375; Lonetto R. Children’s conceptions of death. New York: Springer Publishing Company, 1980.

[2] Что в корне противоречит выводам, сделанным в свое время той же Марией Надь относительно представлений о смерти в раннем детстве, — выводам, которые затем стали одним из краеугольных камней в соответствующем разделе психологии развития. С точки зрения М. Надь, у детей в возрасте от трех до пяти лет при выраженном интересе к феномену смерти существует достаточно общее представление о мертвых как о существах, которые несколько отличаются от живых, но при тех или иных условиях могут вернуться к «нормальной» жизни. На второй стадии развития представлений о смерти, с пяти до девяти лет, дети отдают себе отчет в ее необратимости, но считают, что от нее можно убежать или спрятаться, а также проявляют наклонность ее персонифицировать. И только на третьей стадии наступает осознание смерти как явления всеобщего, окончательного, неизбежного и касающегося лично тебя. См.: Nagy M. Указ. соч.

[3] То есть существенно значимых для функционирования человеческой психики систем автоматического достраивания ситуативно необходимой информации, которые при наличии немногих опорных точек позволяют нам соотнести «сырые данные» как с системой онтологических категорий, задающих стратегические особенности нашего восприятия и мышления, так и с локальными поведенческими стереотипами, диктующими нам конкретную тактику реагирования на полученную информацию.

[4] См. Barrett H. C. Human cognitive adaptation to predation and prey. Doctoral dissertation. University of California, Santa Barbara, 1999.

[5] Вплоть до разграничения соответствующих обозначений факта смерти, указытающих, с одной стороны, на значимую человеческую смерть (собственно «умирать», «мертвый», плюс обширное, тщательно проработанное и эвфемизированное семантическое поле «правильной смерти»: «покойный», «отходить», «испускать дух» и т. д.), а с другой — на смерть «звериную», подчеркнуто малозначимую: «сдохнуть», «дохлый», «падаль». Редкое исключение из общего правила — скажем, пчела мертвая, при том что даже такой близкий человеку зверь, как кошка, собака или лошадь (если это не «член семьи»), будет дохлой — приобретает в этом контексте особую знаменательность и свидетельствует о крайне специфическом восприятии тех или иных живых существ (в данном случае — пчел) и человеческого взаимодействия с ними в индоевропейской архаике. О специфической культурной роли пчел см.: ScheinbergS. The Bee maidens of the Homeric Hymn to Hermes // Harvard Studies in Classical Philology. Vol. 83 (1979). P. 1—28; Hughes F. A. Milton, Shakespeare, Pindar and the bees // The Review of English Studies New Series. Vol. 44. № 174 (May, 1993). P. 220—230; Douglas N. Birds and beasts in the Greek Anthology. L.: Chapman and Hall, 1928 (касательно пчел — с. 181 — 187). О греческой философской рефлексии в связи с пчелами и идеей Единичного и Множественного см.: Bestor T. W. Plato’s semantics and Plato’s «Parmenides» // Phronesis. Vol. 25. № 1 (1980). P. 38—75 (конкретно о пчелах — с. 44—45). Визуальный греческий материал см. также в: LIMC VI, s.v. Melissa.

[6] При всей понятной условности данного понятия, которое в конечном счете исходит из одного-единственного критерия — языкового. Что, естественно, порождает массу вопросов относительно, скажем, культур бесписьменных, от которых до нас не дошло практически никакого языкового материала, — вроде «предположительно ираноязычных» культур Северного Причерноморья. Или культур смешанных, в рамках которых сосуществовали два или более «этноса» (в свою очередь условное понятие). Или культур, где сравнительно небольшая группа завоевателей, говоривших на одном языке, пыталась совместить собственную культуру с культурой завоеванного населения, говорившего на языке совсем другой группы. Или культур, в которых заимствованный язык выполнял роль койнэ, языка межэтнического общения. И так далее.

[7] См.: Михайлин В. Тропа звериных слов. Пространственно ориентированные культурные коды в индоевропейской традиции. М.: Новое литературное обозрение, 2005 (со специальными разделами, посвященными интерпретации звериного стиля, а также иных маркированных через зооморфные коды социокультурных феноменов); Mikhailin V. Russian army mat as a code system controlling behaviours in the Russian army / Dedovshchina in the Post-Soviet military. Hazing of Russian army conscripts in a comparative perspective. Hannover: ibidem-Verlag, 2006. P. 121—143; Михайлин В. «Звериный стиль» в древнегреческой эпической традиции: гомеровская «Долония» (набросок темы) // Миф архаический и миф гуманитарный. Интерпретация культурных кодов: 2006. Саратов — СПб.: ЛИСКА, 2006. С. 180—190; Mikhailin V. Spatially determined behaviours and religious representations: the Sroubnaya culture model (Southern Russia) // Revue de l’histoire des religions, 227 (4/2010). P. 497—518; Михайлин В., Решетникова Е. На оленя с рогаткой: генезис и эволюция мифа об Актеоне // Новое литературное обозрение. 2011. № 1 (107). С. 104—117. Самое впечатляющее на сегодняшний день издание, посвященное скифскому звериному стилю и близким к нему феноменам, это книга Вероник Шильц. См.: Schiltz V. Les Scythes et les nomades des steppes: VHI-e siecle avant J.-C. — I-er siecle apres J.-C. Paris: Gallimard, 1994.

[8] Подробное обоснование см. в разделе, посвященном интерпретации скифского звериного стиля в: Михайлин 2005; этот раздел опубликован отдельным изданием: Михайлин В. Золотое лекало судьбы: пектораль из Толстой Могилы и проблема интерпретации скифского «звериного стиля». Труды семинара ПМАК. Вып. 16. Саратов — СПб.: ЛИСКА, 2010.

[9] Таково различие между ирландскими fennid (молодой боец, для которого членство в группе фениев являет собой этап возрастной инициационной процедуры) и fergnia (взрослым фением, пожизненно сохранявшим статус eclann, то есть навсегда вьжлюченньгм из клановой системы «нормального» древнеирландского общества).

[10] Во всем возможном их разнообразии — от пищевых и символических до прокреативных.

[11] Варианты этой символики крайне разнообразны: здесь и обилие «песьих» и «волчьих» корней в личных именах или прозвищах (в кельтской, с Кухулинами и Конхобарами, или германской, с Хундингами и Ульвингами, традициях), и демонстративные визуальные маркеры (от «волчьих хвостов» на стриженой или бритой голове у фракийцев, германцев и украинских казаков и до песьей головы на флаге у чешских ходов).

[12] О специфических взаимоотношениях между человеческим телом, понимаемым как сплошное целое (с которого нельзя снять кожу/шкуру/добычу), и звериной шкурой см.: Гавриленко В. Homeric body image: Χρω′ς θ as body // МагЁстерЁум. Т. 19. КультурологЁя. C. 45—50; Гавриленко В. Тiло та людина в епосi Гомера // НауковЁ записки НаУКМА. Т. 49. ТеорЁя та ЁсторЁя культури. С. 34—38;Михайлин В. Копье само находит цель: Χρω′ς θ καιρο′ς в ряде греческих сюжетов / Агрессия. Интерпретация культурных кодов: 2010. Саратов — СПб.: ЛИСКА, 2010. С. 56—70.

[13] См.: Михайлин 2005: 90—108. В средневековой Европе ситуация изменилась на противоположную: королевской дичью сделался олень, а кабан таковой быть перестал. См. в этой связи главу «Охота на кабана» в книге: Пастуро М. Символическая история европейского Средневековья. Пер. Е. Решетниковой. СПб.: ALEXANDRIA, 2012. С. 66—82.

[14] Кабан — единственное травоядное, которое является хищником и которое по собственной инициативе может нападать на охотника. Взрослые охотники объясняют это юному Киру во время его первой инициационной охоты, в ходе которой он перешагивает сразу через два воинских статуса, убив подряд и оленя, и кабана. См.: Ксенофонт. Киропедия. I: IV: 7—9.

[15] Еще одна характерная особенность разных вариантов звериного стиля — это «сломанные», «перекрученные» и «переплетенные» тела животных, составляющих очередную «сцену терзания». В большей степени это касается тел жертв (особенно в скифских и скифоидных вариантах); впрочем, зачастую тела переплетаются так, что проследить, где заканчивается одно и начинается другое, бывает непросто (особенно в кельтских и германских вариантах). Помимо того что таким образом лишний раз подчеркивается «единство высказывания», а само оно приобретает дополнительную выразительность, динамичность и чисто «декоративную» привлекательность, этот ломаный агональный характер зооморфной пластики еще раз настоятельно отсылает нас к общей идее смерти.

[16] Иногда во вполне буквальном смысле слова. Скифы имели обыкновение снимать с убитых скальпы (и кожу с правой руки), которыми затем украшали упряжь боевого коня, а то и вовсе мастерили из них утиральники для рук, соединяя в одном символическом жесте окончательное (и возобновляемое) унижение поверженных противников, низведенных до «звериной шкурки», с постоянным напоминанием о воинском драйве (волосы) и счастье/удаче/ благополучии (т. е. о том, что подпадало под общеиранское понятие «фарн» и — среди прочего — маркировалось жиром), и т. д. Традиция снятия скальпов с побежденных врагов (и — волков!) была известна и в средневековой Европе; именно европейцы экспортировали ее и в Северную Америку. Сама практика «снятия шкуры» с поверженного противника окончательно и бесповоротно перекодирует последнего из людей в звери, поскольку «с человека шкуру снять нельзя» (см. работы, упомянутые в прим. 12).

[17] Причем чаще всего — не просто хищника. Впрочем, об этом чуть ниже.

[18] Для чего, собственно, и нужна «бессмертная» или «немеркнущая» слава — а также сказители, то есть специалисты по ее архивации.

[19] Устойчивьгх не только в пространстве, но и во времени: ср. невероятное разнообразие предсмертных «разговоров с конем», а также других способов использовать коня в сугубо «смертельных» контекстах уже в рамках новоевропейской традиции. Подробнее об архаической связке конь/смерть см.: Михайлин 2005: 108—116.

[20] См. раздел все той же нашей интерпретации скифского звериного стиля: Михайлин 2005: 139—163. Греческую иконографию соответствующего образа см. в: LIMC VIII, s.v. Potnia Theron.

[21] О социальной метафорике ткачества см.: Svenbro J., Scheid J. Le me’tier de Zeus: Mythe du tissage et du tissu dans le monde grdco-romain. Paris: Ed. Errance, 2003.

[22] Эрмитаж, Санкт-Петербург. Приведена в: Galanina L., Gratsch N. Skythische Kunst. Alterttimer der skythischen Welt. Mitte des 7. bis zum 3. Jahrhundert v.u.Z. Leningrad: Aurora Kunstverlag, 1986. Fig. 208. Прорисовка Екатерины Решетниковой.

[23] При всей понятной условности подобных обобщений — особенно если иметь в виду столь разнообразный и разбросанный в пространстве и времени комплекс культурных традиций.

[24] См. в этой связи: Михайлин В., Лиссарраг Ф. ЧеловеКонь: кентавры и сатиры в греческой традиции. Труды семинара ПМАК. Вып. 17. Саратов — СПб: ЛИСКА, 2011. Греческую иконографию кентавров см. в.: LIMC VIII s.v. Kentauroi et Kentaurides.

[25] Египетскую мужскую химеру человекольва мы называем «Сфинкс» по недоразумению — поскольку завоевавшие Египет вместе с Александром греки именовали его этим чисто женским (букв. «Душительница»), но зато привычным прозвищем. Подборку изображений, связанных с «основным», эдиповым сюжетом см. в: LIMC VII, s.v. Oedipous.

[26] Прибл. 560 г до н. э., частное собрание. Приведен в: The Centaur’s smile. The Human animal in early Greek art. New Haven, London: Princeton University press, 2003. Fig. 64. Прорисовка Александры Пятницыной.

[27] Греция, прибл. 540 г. до н. э. Художественная галерея Йельского университета (2002.95.2). Приведена в: The Centaur’s smile. Fig. 84. Прорисовка Александры Пятницыной. О фронтальных изображениях в греческой традиции см.: Frontisi-DucrouxF. Du masque au visage. Aspects de l’identite en Grece ancienne. Paris: Flammarion, 1995.

[28] В. Дени. «Лицо гитлеризма» (1941), В. Дени. «Так выглядит теперь немецкий зверь» (1943), Б. Ефимов. «Мозговая начинка» (1943), Б. Ефимов. «Сталинградская наука» (1943), В. Иванов, О. Бурова. «Враг коварен, будь начеку» (1945)», В. Климашин. «Бей немецких зверей» (1943), А. Кокорекин. «Бей фашистского гада» (1941), А. Кокорекин. «Смерть фашистской гадине» (1941), А. Кокорекин. «Так будет с фашистским зверем» (1944) и т. д.

[29] Л. Голованов. «За честь жены, за жизнь детей…» (1942), В. Дени, Н. Долгоруков. «Сталинград» (1943) и т. д.

[30] Ср. «звери» и «свиньи» в качестве номинаций противостоящей стороны в двух чеченских войнах середины — конца 1990 годов.