Опубликовано в журнале Отечественные записки, номер 5, 2013

Толпы людей трясутся на ухабах в переполненных автобусах или бредут под обжигающим солнцем по пыльной обочине забитого транспортом шоссе, чтобы упереться в многокилометровую и многочасовую очередь. Вопреки усталости их лица светятся предчувствием благодати, переживание которой внушено многовековой индусской традицией. Куда? Зачем? «Взглянуть на матушку». Дальнейшие расспросы проясняют, что «матушка» — это Днянешвар, 21-летний юнец, в 1296 году добровольно сошедший в подземную нишу и пребывающий там, фактически в могиле, в «добром здравии» и поныне. Этот феномен обнаруживается в местечке Аланди, на берегу реки Индраяни, в 151 километре от самого перенаселенного индийского мегаполиса Бомбея (Мумбаи), столицы 112-миллионного штата Махараштры, где говорят на языке маратхи.

«Бхагавад-гита» («Божественная песнь», или «Песнь Господня»), философская вставка из древнеиндийского эпоса «Махабхарата», за последние два столетия превратилась в самый известный текст индуизма. Днянешвар (1271/75—1296) / Дняндев[1] знаменит тем, что объявлен автором первого комментария к «Бхагавад-гите» на разговорном языке (XIII века) — старом маратхи (а не на мертвом санскрите). Сочинение, эпонимически называемое «Днянешвари» / «Дняндеви», состоит из 9 тысяч строф, превосходит оригинал в 13 раз и датируется 1290 годом. Шесть лет спустя Днянешвар добровольно заточил себя в подземелье, чтобы через века обрести статус «гения места» (genius loci), «воспрянуть» из склепа и «вознестись» на пьедестал махараштранской гордости и восхищения.

Экскурс в экзотику: индусская ингумация

Погребение в земле и кладбищенский ландшафт являются приметами мест обитания индийских христиан, иудеев и мусульман, в разные периоды обосновавшихся в Южной Азии. Пришедшие из Персии на западное побережье Индии зороастрийцы и укрывшиеся в Гималаях и Тибете ламаисты выставляют тела умерших под открытое небо — на верхние этажи «башен молчания» и пустынные скалы, — доверяя их утилизацию хищникам и природным стихиям. В индуизме, в соответствии с древними предписаниями, сохраняется практика выборочного утопления: так поступают, например, с телами детей в возрасте до двух лет, беременных и умерших от змеиного укуса. Предание тела воде практикуется и в некоторых аскетических орденах: сподвижники садху, святого старца, усаживают умершего в «позу лотоса» — со скрещенными ногами и проламывают ему череп кокосовым орехом, выпуская на волю прану, «дыхание», что завершается веселыми поминками, или «празднеством смерти».

Среди племен Индии известны и иные практики: например, в 2011 году, на протяжении нескольких дней, пока шли поиски пропавшего в горах вертолета Дорджи Кханду, главного министра северо-восточного штата Аруначал-Прадеш, массмедиа усиленно муссировали вопрос: будет ли погибший политик расчленен на 108 частей жрецом-тхампой и скормлен крокодилам и прочим речным обитателям? Тибето-бирманский этнос монпа исходит из того, что и после смерти следует приносить пользу тварному миру; хотя племени известны иные способы ликвидации трупа, окончательный выбор остается за местным духовенством. С учетом общеиндийского резонанса для Кханду в конечном счете было рекомендовано сожжение и осуществлено в его родной деревне на границе с Китаем[2].

Кремацию предпочитают все автохтонные религии — индуизм, буддизм, джайнизм и сикхизм, и шокирующий европейца стереотип, рисующий языки пламени на площадках вдоль Ганги в индийском Бенаресе или возле храма Пашупати на реке Багмати в непальском Катманду, вполне справедлив. Из этого вытекает логическое заключение, что у индусов отсутствуют могилы и связанные с ними архитектура и обряды, как нет и соответствующих лексем в современных индоарийских языках[3], за исключением тех, что пришли из персидского, арабского и английского. Однако общества, чьи религии стали для индуизма гумусом, практиковали погребения, о чем сообщают археологические памятники «молчащей» протоиндийской цивилизации Мохенджо-Даро и Хараппы и «говорящие» свидетельства ведийской эпохи, не имеющей собственного археологического культурного слоя[4]. Первая демонстрирует захоронения, содержащие не только фрагменты костей и урны с дарами, но и целые скелеты; вторая — уже в ту пору реликтовые гимны-обращения жреца к покойнику: Сползай в эту землю, / Необъятную дружелюбную землю!.. // Расступись, земля! Не дави (его)!/ Будь ему легким входом, легким прибежищем!.. // Я укрепляю землю вокруг тебя. / Да не поврежу я (тебя), кладя этот ком (земли)!.. // В (какой-нибудь) грядущий день (и) меня /Положат (в землю), как перо стрелы…[5] В Южной Индии, где сосредоточено дравидское население, предположительно связанное с протоиндийской цивилизацией, из раскопанных за последнее десятилетие некрополей (Адичаналлур и Мандапам в штате Тамилнаду) извлекли глиняные кувшины с фрагментами скелетов, в том числе с целыми черепами. Обнаруженные на глубине от 2 до 3 метров, они датируются промежутком от III века до нашей эры до III века нашей эры и материализуют похоронную практику, детально описанную в древнетамильской литературе. Санскритское слово ш/смашан(а), бытующее в современной Индии в значении «площадка для сожжения трупов», а теперь и «электрический крематорий», в древности означало захоронение: в яму опускали труп или, что также указывало на практику предания земле, урну с прахом, а над могилой возводили холмик — символ границы между жизнью и смертью. Даже ступа, воспринимаемая сегодня как буддийский символ per se, воздвигалась в предшествующие буддизму времена в качестве мемориала погребенному под ней правителю и только позднее — как святой реликварий, куда запрятывали зуб, прядь волос, обрезанный ноготь Будды, то есть телесные останки[6].

Сожжение покойника получило теологическое обоснование как раз в ведийский период, когда огонь (и персонифицирующий его бог Агни) приобрел статус посредника, переправляющего небожителям приносимые в жертву людьми материальные предметы; сожженная на огне мертвая плоть открывала для души небесные выси. Архаичные формы индуизма индонезийского острова Бали сохранили предварительную ингумацию, которая дает время, чтобы смастерить погребальную колесницу для препровождения эксгумированного мертвеца на торжественное сожжение. А кремация в самой Индии сопровождается погребением пепла и непрогоревших костей или их погружением в реку, что соединяет этот способ и с захоронением в земле, и с утоплением в воде.

Итальянский купец Никколо Конти в первой трети XV века бывал очевидцем ингумации: «Похоронные обряды в разных частях Индии различаются. Внутренняя (т. е. удаленная от моря. — И. Г.) область превосходит все другие тщательностью и великолепием при прощании с усопшим. Склеп представляет собой вырытую в земле пещеру, которую крепят стеной и украшают орнаментом. Мертвых помещают на изумительной красоты помост, поддерживаемый золотыми опорами. Вокруг ставят корзины с богатыми одеждами и кольцами, как будто для пользования ими в ином мире. Вход перегораживается, дабы не допустить проникновения внутрь. Поверх всего сооружается дорогой навес, который в течение длительного времени защищает могилу от влаги…»[7].

В Индии XXI века предание трупа земле остается нормой среди многих племенных групп и так называемых низких каст, чьи члены признают себя индусами. В 2006 году известие о том, что «копатель могил» из южноиндийского штата Тамилнаду был избран главой сельсовета, стало главным телесюжетом на всех индийских каналах, показавших нового старосту за исполнением профессиональных обязанностей. Ингумацию предпочел выходец из высокой касты брахман М. Д. (Баба) Амте, общественный деятель-пацифист и основатель во «внутренней области» — Чандра-пурском округе Махараштры — города-лепрозория Анандаван. Он умер в 2008 году и, согласно завещанию, в целях непричинения вреда окружающей среде был без гроба положен в могилу, выстланную банановыми листьями[8]. В уже упомянутом 2011 году скончался обожествленный при жизни Сатъя Саи-баба, один из самых известных, в том числе и шлейфом скандальных историй, вероучителей неоиндуизма. Роскошный гроб с крышкой из прозрачного стекла выставили для всеобщего даршана, «ритуального лицезрения», на круглом подиуме в главном зале штаб-квартиры Сатъи Саи-бабы в городке Путтапартхи (штат Андхра-Прадеш), откуда он при жизни являл толпам верующих свой лик. Многочасовой ритуал прощания, на котором присутствовала практически вся политическая элита государства, транслировался в прямом эфире индийского ТВ, и только момент непосредственного перемещения гроба в заранее обустроенный склеп был сокрыт от зрителей тяжелым красным занавесом, спущенным по окружности подиума. Через некоторое время на месте подиума была установлена квадратная платформа из белого мрамора, своего рода надгробная плита, называемая самадхи. Утопающий в цветах мемориал превратился в главный объект поклонения для фанатов Сатъи Саи-бабы из разных концов мира.

Не связанный единой иерархией индуизм состоит из нескольких направлений, распадающихся на множество различных, но подверженных взаимовлиянию сект[9]. Одно из таких направлений — шиваизм — отражает поклонение Шиве как верховному божеству, хотя при этом каждое его звено выстраивает свою идеологию исходя из конкретных ипостасей и свойств парадоксального и противоречивого бога. Шива — единственный из сонма индусских богов, кто успешно конкурирует с богами смерти — Ямой и Калой, обладая при этом способностью даровать «победу над смертью», и поэтому он — Мритъюнджайя («побеждающий смерть»). Среди многочисленных функций Шивы особенно важной является его власть над смашаном и обитающей там нечистью: в антропоморфном образе бог имеет вид обсыпанного пеплом нагого аскета с нечесаными волосами, нашейными гирляндами из черепов и кобр и чашей-черепом для подаяния в руке; некоторые средневековые миниатюры изображают Шиву трупом, на котором в некрофильском экстазе восседает богиня Кали[10].

Среди шиваитских сект жестким следованием практике ингумации отличаются наташ-«рваные уши» и лингаяты, насчитывающие за плечами десятивековую историю. Последователи бродячего аскета Горакнатха, заложившего основы мировоззрения секты, стали известны как горакхнатхи, или просто натхи, «владыки», что соединяет их с одним из имен самого Шивы — «Адинантх», «Изначальный владыка». По легенде, этот Горакхнатх взрос из пепла, 12 лет пролежавшего в навозной куче (что и объясняет народная этимология: го — «корова», ракх — «зола»); он считается автором и учителем хатха-йоги, предназначенной для осуществления полного контроля над собственным телом и его возможностями. В отличие от шиваитов из других братств, носивших тяжелые круглые серьги, натхи не прокалывали мочки ушей, но рассекали ушные хрящи, за что и получили прозвище «рваные уши». Они утверждают, что некогда между ними и мусульманами возник земельный спор. И когда один из натхов обратился к земле за подтверждением их приоритета, та разверзлась и поглотила его[11]: так «рваные уши» закрепили за собой право на погребение и разработали многоступенчатый ритуал прощания с этим миром, определяемый в индийских языках как «смертный».

В соответствии с установленным каноном занемогший натх предается духовным упражнениям, сводя оба глаза к переносице, пока ему не привидится силуэт человека: видимое увечье, то есть отсутствие у фигуры того или иного органа, уведомляет аскета об оставшемся жизненном сроке. Обезглавленность силуэта диктует незамедлительное решение, поэтому натх, спустившись в подземную нишу и скрестив ноги, принимает медитативную позу и становится «мертвым при жизни», то есть хоронит себя заживо[12]. Этот ритуал также рассматривается как лишение смерти всеобъемлющей власти над человеком.

На помощь умирающему йогу[13] могут прийти собратья по общине: они усаживают его в «позу лотоса», а после смерти обмывают, натирают золой прогоревшего кизяка, под музыку опускают в могилу и устраивают многодневные богослужения: похороненный считается пребывающим в трансе. В Непале, например, где находится один из самых крупных центров шиваизма — храм Пашупатинатха, роют круглые, около двух метров глубиной ямы, в боковую нишу которых помещают мертвеца. Перед ним ставят сосуд для воды и по самую шею покойника вместилище заполняют солью, которая длительный срок сохраняет тело и, согласно традиционным представлениям, обеспечивает душе путь к освобождению от дальнейших перерождений. В реальности «путь» открывается с помощью упомянутых выше кокосовых орехов, которыми раскалывают череп, выпуская прану, после чего душа свободно устремляется вверх. Место захоронения натха, в особенности главы монастыря или подсекты, украшается изображением лингама и йони — символов мужского и женского начал — и превращается в самадхи.

Слово самадхи первоначально подразумевало наивысшую ступень в медитативных упражнениях в философской системе санкхъя-йоги. Оно означало достижимое волевым усилием отрешение от динамичной реальности для слияния индивидуальной души с Абсолютом, то есть нирвану, что в индуизме интерпретируется как освобождение от дальнейших перерождений, возможных только после завершения жизни. И в этом смысле самадхи является эвфемизмом, скрывающим не что иное как смерть, власть над которой подчеркивается во всех агиографиях натхских подвижников. Благодаря ассоциации по смежности то же слово может обозначать «конкретное место» смерти и/или утилизации трупа, в том числе могилу, и/или «место» создания святилища и мемориала, а также само святилище/мемориал — от грубого камня до отполированного кенотафа. Поскольку среди натхов всегда доминировал культ учителя, место захоронения наставника превращалось в магнит, притягивающий новые самадхи, что и создавало кладбище. В принципе самадхи учителя можно возводить повсюду, где обитают его ученики, так что мемориалы в честь самого Горакхнатха рассыпаны повсюду — от Горакхпура, названного в его честь, в Уттар-Прадеше до Ваджрешвари в 70 километрах от Бомбея в Махараштре.

Несмотря на наличие в иконографии Шивы антропоморфных образов, самым распространенным предметом общеиндийского религиозного ландшафта и объектом почитания в шиваизме является лингам, фаллическая репрезентация бога. Этот аниконический и метонимический символ имеет вид цилиндра или конуса из глины, камня, дерева, металла, кости и т. д., уходящий нижним концом в треугольное или овальное основание йони. Секта лингаятов, «носящих (на собственном теле) лингам», отказалась не только от признания очеловеченной божественности, но и от сочетания лингама с йони, оставив первый единственным атрибутом веры и концентрированным выражением Шивы. Каждый лингаят — мужчина или женщина — владеет персональным лингамом, как правило, вырезанным из особой породы сланцев; от порчи его защищает нанесенная поверх корка из глины с кизячной золой, замешанных на ореховом соке и растительном масле. Лингам хранится в серебряной коробочке, которую адепт носит на теле, сосуществует с ним на протяжении всей его жизни и с ним же уходит в могилу.

Принципы, определяющие последний ритуал для приверженцев «компромисса между формой и ее отсутствием»[14], сформулированы в двух положениях: «Нет реки для лингаята» и «Тело отправляется туда, откуда пришло»[15]. Подготовка к отправке в заявленном направлении начинается с того, что покойника усаживают в собственном доме на кучу земли и подтягивают его голову кверху веревкой, закрепленной на стенном крюке. Труп облачают в обычную одежду и тут же, с привлечением жрецов-джангамов, отправляют посмертные ритуалы, после чего процессия в сопровождении музыкантов торжественно выступает к месту захоронения. Перенесенный в сидячем положении на носилках труп сопровождают не только мужчины (как принято в других направлениях индуизма), но и женщины. Лингаятская могила роется по строгим правилам: на ее дне дополнительно выкапывается борозда длиной в пять ступней усопшего, сбоку обустраивается ниша, а все сооружение выкладывается коровьим навозом и посыпается пылью из-под ног джангама. Тело обнажают до набедренной повязки, к левой руке привязывают индивидуальный лингам и подтягивают ее вверх, закрепляя в нише, а правую руку прижимают к левому бедру. На шею трупу шнуром крепят записку: «Эй, Шива, прими своего приверженца» и опускают в сидячем же положении в могилу, повернув лицом к северу — в сторону Гималаев и горы Кайлас, где мифология локализует владения Шивы. Покойнику в рот вставляют кусочек золота, вокруг рассыпают обычный во множестве ритуалов рис, раскладывают благоухающие цветы и сандаловые стружки. В могильную яму засыпают несколько мешков соли вперемешку с кизячной золой: в лингаятской традиции соль обладает исключительным статусом — «нет родни ближе, чем мать, и нет вкуса лучше, чем у соли», — она открывает каждый благоприятный ритуал и завершает неблагоприятный; к тому же согласно поверьям соль прекрасно отпугивает духов. Сверху могилу присыпают листьями и землей и придавливают камнем: забравшись на него, джангам объявляет о движении мертвого в сторону Кайласа.

В прежние времена покойника хоронили в принадлежащем семье поле или на берегу реки, ежегодно размываемом при половодье, и поминальные ритуалы — в отсутствие в лингаятизме веры в переселение душ — не проводились: «лингаята едва зароют, как тут же забывают»[16]. Приверженность к ингумации объясняется, в частности, тем, что тело адепта не должно расставаться с божественным лингамом, который, будучи «вместилищем» Шивы, не подлежит сожжению. Наряду с непризнанием авторитета Вед и ряда других распространенных постулатов лингаяты считают ингумацию достаточным основанием для признания их религии независимой от индуизма и требуют соответствующей поправки в индийской конституции. Демонстрируя свою особую идентичность, они начинают обустраивать отдельные кладбища — их много в южноиндийском штате Карнатака, где проживает большинство лингаятов, хотя там же существуют и смешанные погребальные зоны — для индусов из разных каст и сект. «Неужели индусы закапывают своих мертвецов, а не сжигают!», — изумленно воскликнул западный турист при посещении Бенгалуру, столицы Карнатаки и одновременно «силиконовой долины Индии», после чего выложил в интернете восхитительную подборку фотографий[17].

Надгробный камень лингаятке, умершей в XIX веке, до сих пор сохраняется на территории воинской части в г. Пуне (в соседней с Карнатакой Махараштре)[18], являющейся штаб-квартирой Западного округа индийской армии. Здесь же в 2010 году городской муниципалитет выделил новые площади для погребения, на которых соединились сразу три кладбища — мусульманское, христианское и лингаятское, — и совсем недавно в результате упорной борьбы с местными властями лингаяты получили кусок земли в Насике[19], расположенном поблизости от Тръямбакешвара, еще одного крупного шиваитского центра, в особенности почитаемого натхами.

Смерть приносит славу

Натхи бродили по Южной Азии с X—XI веков, но особенно «натоптали» на севере — в Непале и на территории современного Пакистана, а также в нынешних индийских штатах — Раджастхан, Западная Бенгалия и Махараштра. С тех же времен прослеживается история лингаятов, обитавших на юге, преимущественно в пределах современного Карнатака и пограничной с ним Махараштры. Легенды рассказывают о встречах и соперничестве Горакхнатха с вероучителями лингаятов. Упомянутое в заставке к эссе селение Аланди славится «храмом живой самадхи благословенного Днянешвара-матушки», и стоящие в очереди люди предвкушают встречу… с четырехступенчатой плитой из черного камня, своего рода надгробием, прикрывающим свод пещеры, где, по их убеждению, сидит в «позе лотоса» совершенно живой Днянешвар.

Местоположение плиты, которую называют дев («бог») и шри (зд. «благословенный»), и ограниченность доступа к ней свидетельствуют о ее центральности как ритуального объекта: черная конструкция скрывается в утопленном ниже общего уровня храма тесном и душном алтарном помещении напротив — на расстоянии двух пролетов — от главного входа. С плиты не спускают глаз жрецы-брахманы, а в праздничные дни стерегут усиленные наряды полиции; именно к ней обращены ежедневные храмовые церемонии. Вход в алтарь перекрыт серебряными воротами, которые распахивают в определенное распорядком время. Предрассветное утро в храме начинается с «побудки» плиты звоном парных тарелочек, после чего ее омывают в «пяти нектарах» (молоко, простокваша, топленое молоко, мед и сахарный сироп), возжигают благовония, возносят молитвы, услаждают исполнением гимнов, наконец, драпируют шелком и парчой, поверх устанавливают серебряную маску мужского лица и венчают ее тюрбаном. «Матушку» украшают цветами и кормят, показывая поднос с едой; затем плиту обнажают и перевязывают ей «чресла» шнуром, сплетенным из трех нитей, как это принято у мужчин из высших индусских каст, после чего ворота открываются для даршана, то есть лицезрения. На протяжении дня самадхи будут снова мыть, кормить, украшать «матушку», отправлять ее на краткий отдых днем и на покой ночью. Часть процедур происходит при закрытых дверях; другие можно наблюдать, и даже участвовать в них, в первую очередь тем, кто закажет специальное богослужение по храмовому прейскуранту. Разные месяцы лунного календаря индусов, как и разные дни недели, диктуют разные облачения и разную пищу, включая широкий выбор сладостей; в холодное время года плиту омывают теплой водой, а в горячий сезон — снимают жар, обмазывая охлаждающей сандаловой пастой. Изображение четырехступенчатой плиты воспроизводится во множестве изданий, посвященных Днянешвару и Аланди, и украшает недавно созданный храмовый сайт[20]. Наконец, день ухода Днянешвара в подземную нишу называют «поминальной датой», а отмечают как день рождения самадхи, одаряя ее новыми одеждами и драгоценностями. В 1996 году во время празднования 700-й годовщины над храмом кружил вертолет, откуда беспрерывным потоком на купол, расположенный над самадхи, сыпались лепестки роз. 13-й день темной половины картика (октябрь — ноябрь), вернее, период в несколько дней, и есть главный календарный праздник, во время которого к храму тянутся многокилометровые и многочасовые очереди. «Да, мы его не видим, но матушка заботится о нас изнутри» — этот ответ срывается с губ любого из посетителей Аланди. Школьный учитель, поясняя текст об Аланди из учебника 3-го класса, наказывает: «Дети, не спрашивайте „Где жил Днянешвар-махарадж?", спрашивайте „Где он живет?"»[21].

В конце XIX века известный маратхский просветитель заявил: «Кто не знает биографии Днянешвара, тот не принадлежит Махараштре»; в конце XX века авторитетный исследователь-маратх подытожил: «В Махараштре Дняндев и „Дняндеви" — объекты особого пристрастия и непрестанного осмысления. Мы ими гордимся перед всем миром — такой ценностью они обладают и столь высоко вознесены. Величие Дняндева и его изречений распространилось не только по Махараштре, но и за ее пределами — по всей Индии, да что там — за просторами семи морей»[22]. В 1996 году в одном из лучших конференц-холлов Женевы, украшенном портретами Христа, Будды и Днянешвара, состоялась помпезная «Мировая встреча философов», посвященная все тому же событию — 700-летию «принятия самадхи».

На сегодняшний день Днянешвар и его комментарий, разбухший до 950—1000 страниц формата А4 за счет современных пояснений к старому маратхи, выбились в этнонациональные маркеры, которые определяют идентичность маратхиязычного региона, поэтому маратхи знают о Днянешваре все. Его отец-брахман, приняв от гуру-шиваита посвящение в орден бродячих аскетов, сначала отринул мирскую жизнь, а потом вернулся к оставленной жене. У них родилось четверо детей — сыновья Нивруттинатх, Днянешвар, Сопандев и дочь Муктабаи. Рождение у аскета потомства было воспринято ортодоксальным обществом как нарушение религиозных устоев, и семью предали социальному и ритуальному бойкоту. Во искупление грехов и ради будущего детей родители совершили самоубийство через утопление, однако гонения на сирот не прекратились, и братьям по-прежнему отказывали в праве на ношение священного шнура «дважды рожденных», то есть допущенных к высшему знанию. Многочисленные чудеса, совершенные Днянешваром, не убедили блюстителей религиозных догм в том, что потомство аскета достойно места в брахманской касте. После очередной неудачной попытки социальной реинтеграции, в небольшом поселенье, где братья и сестра остановились на привал в одном из храмов, Днянешвар во внезапном озарении надиктовал комментарий к «Бхагавад-гите». За этим последовало еще несколько философских сочинений и добровольное заточение в самадхи.

Единственным источником этих кратко изложенных сведений стала трилогия поэта-мистика Намдева (1270—1350), который считается современником и соратником Днянешвара. Он с душераздирающими подробностями описал в «Истоках» родословную семьи и ее трагедию, в «Перечне святых мест» — совместное с Днянешваром путешествие по Индии и, наконец, в «Самадхи» — поминутную хронику последних дней комментатора «Бхагавад-гиты», включая его публичные проводы в подземную пещеру[23]. Другой (вне)исторической основы биографии Днянешвара не существует, но в XVII веке и позже, когда маратхский этнос вышел за пределы родной ойкумены в Западной Индии и заявил о себе в южноазиатском масштабе, появились агиографии с новой информацией о Днянешваре. Также в государственных и частных архивах Махараштры хранятся документы, свидетельствующие о постепенном — начиная с XVI века — обустройстве самадхи: вот передано пожертвование для сооружения навеса над алтарной частью, вот назначено годовое содержание на «кормление» святыни, вот завезен мрамор для пола и т. д. В 1830-х годах в Аланди появился некий Хайбатрав, бравый генерал знаменитой маратхской династии Синдия, который, по-военному вмешиваясь в дела жрецов, стал преобразовывать храмовую литургию и изобретать новые ритуалы[24]. В 1843 году французский путешественник Шарль д’Ошоа после посещения Аланди записал в дневнике: «Здесь главное — самадхи Днянешвара…»; в 1845 году, в период маратхского «пробуждения» и формирования в колониальных условиях национального сознания маратхов, в Бомбее вышло первое печатное издание «Днянешвари», а в 1849 году — первое печатное издание «Самадхи». Так окончательно соединились «гений» и «место», а маратхиязычный комментарий к «Бхагавад-гите», которая к тому времени уже отправилась в мировое путешествие[25], стал доказательством наличия у маратхов собственной высокой духовности: философии, литературы, религиозности и т. д. В 1940 году пунская киностудия «Прабхат» выпустила фильм «Святой Днянешвар», где главную роль сыграл актер, уже прославившийся в образе Кришны; в 1960 году на торжественной церемонии провозглашения Махараштры отдельным штатом со столицей в Бомбее звучали стихи из произведений Днянешвара, а в 1967—1969 годах, в рамках спецпрограммы ЮНЕСКО, вышел двухтомный перевод «Днянешвари» на английский язык.

В последней части трилогии, или реквиеме, Намдев рассказал, как после завершения паломничества он вместе с Днянешваром пришел в священный город Пандхарпур в храм к Витхобе. Этот бог признан «родовым божеством» региона, он же является махараштранским вариантом Кришны, одной из ипостасей бога Вишну, чье имя дало название вишнуизму, отличному от шиваизма направлению в индуизме. Днянешвар обратился к Витхобе за разрешением, чтобы распрощаться с земным существованием прямо возле его ног, на что бог ответил принципиальным согласием, указав, однако, другое место «принятия самадхи» — не рядом с собой, а в Аланди, под древним храмом Сиддхешвара, то есть бога Шивы в виде лингама, где уже располагалось 108 шиваитских самадхи. Тем самым вишнуитский бог отправил Днянешвара на шиваитское кладбище, что не лишено логики: в «Первоистоках» Намдев рассказал, что духовным наставником Днянешвара стал его собственный брат Нивруттинатх, который был инициирован Гахининатхом, лучшим учеником знаменитого Горакханатха, возле Тръямбакешвара, одной из главных святынь секты натхов. Временем, указанным Витхобой, стал промежуток между 8-м и 15-м (новолуние) днем темной половины месяца картик (октябрь — ноябрь): согласно ортодоксальным догматам, именно это время благоприятно для почитания умерших.

Выступая — наряду с Витхобой и его свитой — в качестве очевидца и участника прощания с Днянешваром, в «Самадхи» Намдев красочно и словоохотливо описывает, как готовили подземное убежище, весьма сходное со склепом в описании Никколо Конти, и как — изысканными трапезами под музыку — отмечали «празднество вхождения в самадхи». В пещеру Днянешвар спустился под ликующие возгласы толпы, поддерживаемый с двух сторон Витхобой и Намдевом и даже поторапливаемый богом. В целом сложный многоходовый ритуал, посвященный волевому прерыванию Днянешваром земного существования, продолжался месяц. Завершающая часть трилогии Намдева стала прологом к его же монотонному циклу, повествующему о поочередном «вхождении в самадхи» персонажей из ближайшего окружения Днянешвара (конкретные локусы были заранее названы в тексте «Самадхи» самим Витхобой): его братьев Нивруттинатха и Сопандева, сестры Муктабаи и Чангдева, престарелого йога, бросившего вызов юному Днянешвару и признавшего в результате его духовное превосходство. С учетом пространственных перемещений по Махараштре и сопутствующих ритуалов на выполнение программы ингумации ушел почти год, за который все персонажи нашли упокоение не где-нибудь, а в «братских могилах», то есть в шиваитских захоронениях. Ради собственной самадхи Нивруттинатх вернулся в Тръямбакешвар в отрогах Западных Гхатов, где, по легендам, совершали в пещерах аскетические подвиги Горакханатх и Гахининатх.

Рассказав о пяти последовательных «уходах» из «смертного» мира, Намдев изобрел еще один сюжет, в котором подчеркивает взаимообусловленность Пандхарпура и Аланди, объясняя, что Витхоба покинул свою обитель только для того, чтобы «усадить Дняндева в самадхи». По окончании «празднества» Намдев предается печали: его душат слезы, и он упрашивает бога о встрече с Днянешваром, которого жаждет узреть «собственными глазами». В ответ Витхоба пытается убедить Намдева в том, что «Дняндев — это и есть я. Он и я — неразделимы, Дняндев — моя душа», то есть проповедует теорию недвойственности, общности индивидуальной души и Абсолюта, однако Намдев стоит на своем. В конце концов Витхоба посылает в Аланди (мифическую) птицу Гаруду, средство передвижения бога Вишну, и Днянешвар — живой и невредимый — предстает перед Намдевом, после чего отправляется обратно в самадхи.

Экнатх, в XVI веке воспевший в своих гимнах Витхобу, увидел Днянешвара во сне: тот сообщил про корни дерева, которые оплели ему горло, мешая дышать. Экнатх отправился в Аланди, но самадхи нашел только после длительных поисков. Проникнув внутрь, он высвободил комментатору «Бхагавад-гиты» сдавленное горло и обнаружил рядом с ним рукопись «Днянешвари». Тем самым Экнатх подтвердил присутствие в самадхи «живого» Днянешвара и, выправив ошибки в бытовавших версиях, вернул произведению первоначальный смысл. Этот эпизод, описанный Экнатхом и украшенный подробностями позднейшими агиографами, очевидно, зафиксировал момент складывания ритуала самадхи Днянешвара. У памяти должно быть место (Пьер Нора), и оно было окончательно определено, впоследствии вместе с «гением» внеся неоценимый вклад в процесс формирования национального самосознания маратхов и навсегда закрепившись в их «ментальной программе».

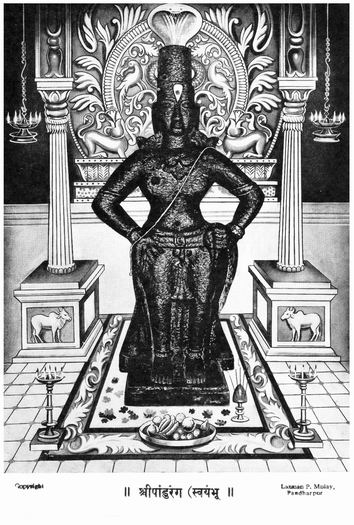

Поведанная же Намдевом история обрела статус этиологической легенды, объясняющей, как в Аланди возник «храм живой самадхи благословенного Днянешвара-матушки», являющегося не кем иным, как земным воплощением Вишну. В дальнейшем этот сюжет стал организатором времени и пространства, закрепив за сектой приверженцев Витхобы (варкари), одной из самых мощных манифестаций регионального индуизма, равномерно распределенные по календарному году «праздничные» даты и право на пересекающие весь маратхиязычный регион маршруты[26]. В светлые половины месяцев паломники-варкари из разных уголков Махараштры отправляются в Пандхарпур на встречу с Витхобой: изучение этого необычного (даже с учетом общего изобилия, представленного в индусском пантеоне небожителей) — чернокожего, коренастого, с руками, упертыми в бока, бога приводит к выводу о его генезисе из «пастушеского героя, павшего в борьбе за скот»[27], в период активной индуизации фольклорных культов отождествленного с Кришной. Варкари трогаются в путь от одной из «своих» самадхи, их — в виде падук-сандалий — сопровождают «свои живые покойники», жаждущие, как и люди, свидания с деифицированным и вознесенным над простыми смертными смельчаком. Колонну из Аланди, численность которой в наши дни превышает 200 тысяч, выстроил в соответствии с воинским искусством — авангард, арьергард, а между ними паланкин с серебряными падуками (сандалии, символизирующие присутствие Днянешвара) — Хайбатрав. До середины 1950-х годов по дороге в Пандхарпур, возле Пуны, процессия заворачивала к посмертному мемориалу Махаджи Синдия, самого влиятельного князя династии: в последней трети XVIII века он вершил судьбы Индии, а умер в 1794 году под Пуной. Жизнь генерала же, по местным преданиям, прервалась на ступеньке храма в Аланди, которая и стала его собственной самадхи подобно самадхи Намдева (и всей его семьи!) в ступеньке пандхарпурской обители Витхобы. В темные же половины месяцев варкари путешествуют между местами упокоения «святых поэтов» традиции, сложивших несчетное количество песнопений во славу Витхобы. Среди них обнаруживается и целая тысяча, приписываемая Днянешвару, хотя в тексте «Днянешвари», рассказывая о Горакхнатхе, Гахининатхе и других йогах, он ни разу не упоминает этого бога. Так post mortem урожденный шиваит превратился в практикующего вишнуита, совершив переход из одного направления индуизма в другой, как и большая часть Махараштры, откуда сначала был изгнан процветавший на протяжении I тысячелетия буддизм, а затем и существенно потеснены некоторые культы шиваизма. Готовая же инфраструктура — «места памяти», то есть многочисленные захоронения, были конструктивно переосмыслены и вплетены в укутавшее весь регион полотно секты варкари, также являющейся брендом маратхиязычного региона. Уже в середине XX века под разными предлогами от обслуживания самадхи Днянешвара были отстранены гуравы, низкокастовые жрецы-шиваиты, на протяжении многих поколений считавшие себя «наследными слугами матушки», и вишнуизацию ритуала продолжили брахманы.

Из склепа на пьедестал

«Смерть представляет собой неисчерпаемый ресурс индийской религиозной мысли»[28], и культы обожествленных мертвецов демонстрируют побочное свойство смертности — способность соединять людей и богов. Последние перестали умирать после того, как в мифологическом вневременьи, приложив множество усилий, подняли со дня океана нектар бессмертия. С точки зрения типологии именно предсмертные страдания оправдывают последующую деификацию — героя ли, погибшего при защите скота, основного имущества племени, или отверженного члена социума, обладавшего недюжинным талантом. Вышедший из «смертного» мира и обожествленный Днянешвар не может не быть «живым», а его самадхи и есть подтверждение факта его бытия. Впрочем, что сокрыто под четырехступенчатой черной плитой? Об этом достоверных сведений не имеется, как не известно, существовал ли вообще Днянешвар / несколько Днянешваров, и мог ли 15-летний юноша создать глубочайший по философской мысли и богатейший по поэтической форме комментарий к такому архисложному, затемненному и неоднородному тексту, как «Бхагавад-гита»? Мог ли он в компании с Намдевом совершить многотрудное паломничество по бездорожной Индии XIII века? Сколько было Намдевов, кто из них, когда и в какой исторический период сконструировал биографическую трилогию, расписавшую правила поведения для приверженцев Витхобы?[29]

В XXI веке, в эпоху тотальной политкорректности и опасения задеть религиозную чувствительность или оскорбить национальное достоинство, ответы на эти вопросы искать перестали, хотя маратхские же ученые ранее предполагали, что Днянешвар умер естественной смертью и был похоронен, как это заведено у натхов и/или лингаятов. Разные легенды связывают его и с теми и с другими: кому-то он привиделся с «рваными ушами», кто-то сообщил, что в детстве его нянькой был явный лингаят Бходжлинг-кака, и т. д. На протяжении последних двух столетий при проведении ремонтных и строительных работ на территории храмового комплекса в Аланди тут и там обнаруживаются таблички и плиты с именами как натхов, так и лингаятов, что подтверждает репутацию этого места как кладбища. Также известно, что в Индии, вопреки представлениям о ритуальной скверне, исходящей от трупа, мертвые тела вероучителей наделяются особой энергетикой, и их аура воздействует на живых, как, например, явствует из популярного среди всех индийских конфессий поклонения мусульманским святым. По религиозно-этическим соображениям самадхи Днянешвара никогда не рассматривалась как объект археологических исследований: кощунством считается даже мысль об этом, и традиционный ответ формулируется следующим образом: «Сообщество варкари и сотни тысяч людей в Махараштре видят в Днянешваре свою мать. Это ощущение идет у них от самого сердца. Если могила чьей-нибудь матери будет раскопана всего лишь ради любопытства так называемых ученых, это станет актом, направленным против самой природы и ее законов»[30]. Взращенная вера давит на психосоматику, и, оказавшись в храме, посетитель «чувствует, как его захватывает мощный энергетический поток и все его волосы поднимаются, словно наэлектризованные. Он ощущает, что приближается к источнику невероятной мощи — она его подхватывает, как будто поглаживает по спине, обволакивает…»[31].

Этим «притяжением» и влекомы толпы истово верующих, которые устремляются в Аланди на даршан «матушки». Однако в отличие от повсеместной индусской практики визуальное переживание не является достаточным — посетитель опускается на колени и, обхватывая плиту с двух сторон, вжимается в нее лбом — точно ребенок в колени матери. Вообще женский апеллятив «Днянаи» или «Дняна-баи» в отношении автора маратхского комментария к «Бхагавад-гите» звучит повсеместно, возможно, являясь реликтом внутриобщинного обращения к друг другу йогов-шиваитов, которые использовали в окончании антропонимов суффикс женского рода -аи до перехода к использованию лексемы натх в качестве второго компонента имени[32]. «Прикосновение к самадхи воспринимается маратхом как проникновение в сознание матушки»[33] — такое объяснение является результатом индоктринации идеи недвойственности адепта и божества, которой Витхоба пытался утешить Намдева: «Дняндев — это и есть я. Он и я — неразделимы, Дняндев — моя душа». Этому учит даже школьный учебник: «Люди обычно говорят: „Давайте пойдем в Аланди! Посмотрим на Дняндева своими глазами"… И когда варкари кладет голову на самадхи, он испытывает благодать, как если бы встретился с богом»[34]: «посмотреть» означает «прикоснуться», чтобы соединиться. Далее учебник рассказывает о сновидении Экнатха, его спуске в подземную пещеру и даже о «беседе» между ним и Днянешваром, тем самым внедряя в головы школьников информацию о нетленном статусе «матушки».

В наши дни утопленная в земле каморка алтарного помещения в «храме живой самадхи благословенного Днянешвара-матушки» освещается яркими многоваттными лампами, а когда распахнуты широкие серебряные ворота и открыта низкая боковая дверца для выхода, туда проникает и некоторое количество дневного света. Но так было не всегда: электричество пришло в Аланди только в 1950-е годы и, будучи дорогим удовольствием, не сразу было проведено в храм. Нынешние 50-летние жители этого местечка вспоминают грохот динамо-машины, которую использовали для ритуалов в ночное время. Не было раньше и боковой дверцы, а главный проход расширили до «ворот» только в 1973 году, но их высота осталась низкой, и, чтобы войти, приходится сгибаться. Это свидетельствует о том, что в прежние времена в алтаре царила тьма, едва разгоняемая масляным светильником, который стоял в нише каменной стены, поэтому главным способом богопочитания был вовсе не даршан, а спарша, тактильный контакт с шершавой и бугристой поверхностью черного камня — теплой или холодной в зависимости от сезона года. Когда-то варкари при посещении пандхарпурского храма выражали свою любовь к Витхобе, заключая его в объятия, но с конца XIX века посетителям позволено только прижиматься лбом к божьим стопам — последние уже до того стесались, что недавно их прикрыли серебряными пластинами. Это касание плоти божественного объекта и сопутствующее ему индивидуальное чувство и создает то самое потрясение-благодать, переживание которой осознается верующим как единение с божеством. Именно возможность трогать друг друга и определяет отношения любви, в том числе между ребенком и матерью.

Конечно, в истории с Днянешваром — не исторической личностью, а национальным брендом, не обошлось без «визуального поворота», который начался во второй половине XIX века и завершился повсеместным внедрением унифицированного образа, массовое тиражирование которого было обеспечено изобретением сначала литографии, а потом дешевой офсетной печати[35]. Первые варианты, на которых изображен усталый и немолодой шиваит, были, вероятно, написаны известным художником Раджой Рави Вармой (1848—1906), близким к кругам националистических деятелей эпохи маратхского «пробуждения». Однако в массы пошел «подлинный» образ — юного вишнуита, явленный непосредственно из глубины самадхи самой «матушкой» и уловленный «силой внутреннего видения» ее «дочерью» — Гулаб-рав-махараджем (1881—1915), слепцом от рождения. Этот создатель синтетического учения, объединившего основные положения сект натхов и варкари, был женат, но в 1905 году, после рождения у него сына, «заключил брак» с богом Кришной, оставаясь дочерью Днянешвара, которого считал как матерью, так и отцом. О «встрече» с ним он рассказал в стихах: Шестнадцатилетний прекрасный облик /мечтал увидеть глазами. /Пришел сегодня, в день благоприятный, /смягчи, [свое] сердце, владыка… О любимый хозяин Аланди, открой глаза, /покинь самадхи, яви [мне] свой смуглый образ… Днянешвар-матушка, о матушка моя, / Днянешвар-матушка / взяла меня на свои колени, /[ее грудь] от любви набухла…[36]. Так, сидя в кромешной тьме возле черной плиты и привычно проверяя предмет на ощупь, Гулаб-радж-махарадж «увидел» то, что, по его собственному признанию, обязан был открыть всему миру. Четырем рисовальщикам он в подробностях описал увиденное — лицо Днянешвара, выражение, позу, одежду, даже закрутил на своей голове полотнище, продемонстрировав, какую форму придать тюрбану. Впоследствии «правильный» — из четырех — образ был отобран по исходящему от него сиянию, которое проникло в «тонкое тело»[37] слепца. Созвучность общего печального настроя «подлинного» изображения нарративу из «Самадхи» Намдева и авторитет Гулаб-радж-махараджа превратили «увиденный» им образ в иконографический канон: то есть Днянешвар вышел из склепа, чтобы показать, как выглядит тот, кто по-прежнему сидит там в «позе лотоса». Вторым допустимым образом, воспроизводимым при динамическом развитии сюжета — в комиксе или школьном спектакле, — стал облик актера из по-прежнему популярного фильма 1940 года «Святой Днянешвар». Так аниконическая черная плита из храмового комплекса перестала быть единственным (но осталась главным) объектом поклонения, а прикосновение к ней — единственно возможным контактом с обожествленным поэтом-философом. Так в Махараштре стала укрепляться общеиндийская концепция даршана применительно к святыне из Аланди, подступы к которой, как и весь маратхиязычный регион, украшены ее массовой антропоморфной репрезентацией.

«Живой мертвец», прочно обосновавшийся в «братской могиле» в Аланди, также объявлен родоначальником, «матушкой» маратхской словесности, хотя известны произведения, датируемые более ранними временами, но они и их создатели потускнели и отодвинулись в сторону. Он вдохновляет вполне светских писателей и поэтов, которые не только излагают взгляды на жизнь и творчество Днянешвара, но и приносят ему в дар свои произведения, символически прикладывая их к черной плите. В целом об устойчивой связи Аланди со смертью свидетельствует и тот факт, что воды протекающей здесь Индраяни славятся как места, «благоприятные для предания воде кремационного пепла». По обеим сторонам реки высятся небольшие четырехступенчатые плиты, поставленные уже в XX веке в память о наиболее известных представителях тех или иных групп варкари; в некоторых из них именно «своя» самадхи постепенно превращается в первостепенный объект поклонения. Самые ранние из этих мемориальных знаков были установлены на месте реальных кострищ, более поздние — произвольно занимали места в почетном некрополе.

Год назад, во время празднования 716-й годовщины самадхи, я, по великому знакомству и в компании местных ВИПов, прошла в алтарное помещение без изматывающего стояния в очереди. По многолетней привычке машинально возложив руки на четырехступенчатую плиту, в дни праздников лишенную богатого одеяния, я… ничего не ощутила. Под руками оказалась какая-то ровно-скользящая синтетическая поверхность — без зазубрин, вмятин и выпуклостей, что-то по-настоящему мертвое и отливающее цветом чернее черного. На мой удивленный вопрос амбициозный глава храмового комитета, недавно занявший этот пост, с гордостью ответил: «Итальянский пластик, несколько слоев! Прочный, как алмаз. А то сколько ж трогают!». В дни, когда этот номер окажется в руках читателя, Махараштра, самый индустриально продвинутый штат современной Индии, будет готовиться к празднованию 717-й годовщины со дня завершения земного существования своей матушки-Днянешвара.

[1] Оба имени означают «Бог знаний». О традиции толкования «Бхагавад-гиты» и комментариях к ней см. в работах В. С. Семенцова, в том числе: Всеволод Сергеевич Семенцов и российская индология / под ред. В. К. Шохина. М.: Восточная литература, 2008. См. также: Callewaert W. M., Hemraj Sh. Bhagavadgitanuvada. A Study in Transcultural Translation. Ranchi: Satya Bharati Publication, 1983; Глушкова И. П. Способы существования сакрального индусского текста и образ России в Индии // Материалы Всероссийской научной конференции «Бхагавад-гита» в истории и современном обществе» / под ред. Н. Н. Карпицкого и А. С. Тимощука. Томск: Томский педагогический университет, 2012.

[2] The Hindu, 05.05.2011; India Today, 07.05.2011.

[3] Соответствующие лексемы имеются в дравидских языках Южной Индии, например в тамильском, буквально означая «яма в земле» и «каменная комната».

[4] Протоиндийская цивилизация датируется III тыс. до н. э., ее письменность-орнамент, украшающая так называемые печатки, практически не дешифрована; главный памятник ведийской эпохи — собрание гимнов «Ригведа» — датируется периодом от середины II до середины I тыс. до н. э.

[5] Ригведа. Мандалы IX—X. М.: Наука, 2000, X, 18. Пер. с ведийского санскрита Т. Я. Елизаренковой.

[6] Filippi G.G. Mrityu: Concept of Death in Indian Traditions. Transformation of the Body and Funeral Rites. New Delhi: D. K. Printwood, 2005. P. 177; Пандей Р. Б. Древнеиндийские обряды (обычаи). М.: Высшая школа, 1982. С. 210; Хижняк О. С. Ступа. Начало формирования буддийского культа. СПб.: Издательство С.-Петербургского университета, 2008.

[7] Bracciolini P. The Travels of Nicolo Conti, in the East, in the Fifteenth Century. P. 23—24 // India in the Fifteenth Century. Being a Collection of Narratives ofVoyages to India in the Century Preceding the Portuguese Discovery of the Cape of Good Hope; from Latin, Persian, Russiam, and Italian Sources, now first translated into English / ed. by R. H. Major. London: Printed for the Haklyut Society, 1857.

[8] В зависимости от породы и качества древесины на полное прогорание одного трупа требуется от 20 до 30 кг.

[9] Лексема «секта» принята в мировой индологической литературе для обозначения направлений и сегментов, называемых внутри индуизма сампрадай(я) — «даватель», пантх — «путь», парампара — «непрерывный поток» и др.

[10] Образ многорукого Шивы-Натараджи, в буйном танце разрушающего и вновь создающего вселенную, роль Шивы (и Кали) в тантрических культах индуизма, почти утраченных в наше время, а также мифология Шивы-эротомана, обладателя мощной сексуальной силы, накопленной в результате аскезы, как и многие другие восхитительные аспекты шиваизма, остаются за пределами этого эссе.

[11] Briggs G. W. Goraknath and the Kanphata Yogis. Delhi: Motilal Banarsidass Publishers, 2001. P. 39.

[12] Ibid. P. 41, 126.

[13] В тексте эссе йог и натх — синонимы; однако последний термин закрепился за названием этой секты не ранее XVIII в., и применительно к начальному этапу употребляется ретроспективно. Существующее как вариант произношения слово джог также обозначает способность «быть мертвым при жизни», т. е. психосоматически отрешенным.

[14] Так я определила эту промежуточность, отличную от других способов богопостижения: признание верховного обладающего качествами (сагуна) или их отсутствием (ниргуна).

См.: Глушкова И. Бхакти и лингаяты // Из индийской корзины. М.: Восточная литература, 2003.

[15] Chekki D. A. Religion and Social System of the Virasaiva Community. Westport, CT: Greenwood Press, 1997. P. 18. В названии книги употребляется поздний термин «героические шиваиты», который предпочитают сами лингаяты.

[16] Russel R. V. The Tribes and Castes of the Central Provinces of India. Vol. 1. London: Macmillan and Co., 1916. P. 246.

[19] The Times of India, 24.05.2013.

[21] Neurgavkar S. K. Shridnyandevanchi Alandi. Pune: Shri Dnyaneshvar maharaj samstahn alandi, 1988.

[22] Речь идет о М. Г. Ранаде и Р. Ч. Дхере соответственно. Цит. по: Dnyandev ani dnyandevi / ed. by R. Ch. Dhere. Pune: Shrividya prakashan, 1991.

[23] Я разделяю точку зрения ученых, которые связывают эти тексты с именами других Намдевов и датируют их XVI—XVII вв. См., например: Глушкова И. П. Паломничество: за и против. Голоса «святых поэтов» Махараштры // Письменные памятники Востока, 2007. № 1 (6); Глушкова И. П. Подвижность и подвижничество. Теория и практика тиртха-ятры. М.: Наталис, 2008. С. 86—133; см. также: Novetzke C. History, Bhakti, and Public Memory. Namdev in Religious and Secular Traditions. Ranikhet: Permanent Black, 2009. P. 135—162. В условиях сформировавшихся в современной Махараштре культурных ценностей любые сомнения относительно достоверности чего бы то ни было, связанного с Днянешваром, воспринимается как оскорбление национального достоинства маратхов и чревато серьезными последствиями.

[24] С последней трети XVIII и до начала XIX в. Аланди являлось собственностью князей Синдия. Потомок этой династии — Джъотирадиться Синдия (1971 г. р.) — в настоящее время министр энергетики Индии и председатель финансового комитета Всеиндийской ассоциации крикета.

[25] Первый русский перевод «Бхагавад-гиты», выполненный с английского, был издан в 1788 г.

[26] Подробно об этом см.: Глушкова И. Следы и наследие. Извлечение посмертных смыслов // Смерть в Махараштре. Воображение, восприятие, воплощение / под. ред. И. П. Глушковой. Москва: Наталис, 2012.

[27] О Витхобе и варкари см.: Deleury G. A. The Cult of Vithoba. Poona: Deccan College, 1960; Dhere R. Ch. Shrivitthal: ek mahasamanvay. Pune: Shrividya prakashan, 1984; Глушкова И. П. Индийское паломничество. Метафора движения и движение метафоры. М.: Научный мир, 2000; Глушкова И. П. От пастушеского одеяла к региональной символике: специфическая фигура речи маратхской религиозной поэзии // Восток. Афро-азиатские общества: история и современность. 2000. № 3.

[28] Blackburn S. Death and Deification: Folk Cults in Hinduism // History of Religions. Vol. 24. Part 3. P. 255.

[29] Об обычности (и нерешаемости) такого рода вопросов применительно к индийской литературе см.: Серебряный С. Д. О некоторых аспектах понятий «автор» и «авторство» в истории индийских литератур // Литература и культура древней и средневековой Индии / под ред. Зографа Г. А. и Эрмана В. Г. М.: Наука, 1979.

[30] Deshmukh A. Dnyandevanca mprtyu. Ek viparyas. Pune: Sugava prakashan, 1993. P. 18.

[31] Neurgavkar S. K. Ibid. P. 33—34.

[32] В североиндийском штате Хариана суффикс -аи перешел в качестве полноценного слова в название секты — аипантх, т. е. «путь аи». Briggs G. W. Ibid. P. 67—68. Изученные мною маратхские материалы дают основание предполагать, что это может быть связано с бытовавшим среди йогов-натхов поклонением Богине и женской силе.

[33] Dhere R. Ch. Dnyandev ani Dnyandevi: abhyasaci sthiti-gari // R. C. Dhere (ed.). Ibid. P. 10.

[34] Balbharti. Marathi, pustak tisre. Pune: Maharashtra rajy pathyapustak nirmiti va ablryaskram samshodhan mandal 1979. P. 45—46.

[35] Подробнее об этом см.: Глушкова И. Воображенные святыни: статуя бога и портреты поэтов // Под небом Южной Азии. Портрет и скульптура (подготовлено к печати).

[36] Tarun bharat saptahik. Shrimant gulabravmaharaj janmshatabda visheshank. 29.11—05.12, 1981. Поскольку никаких достоверных сведений о Днянешваре не имеется, то и годы его жизни, и возраст, в котором он создал «Днянешвари», трактуются по-разному.

[37] «Тонкое тело» считается «носителем души», без которой физическое тело становится трупом.