Опубликовано в журнале Отечественные записки, номер 4, 2013

Анализ[1] внутриуниверситетской политики традиционно начинается с идентификации трех основных групп, чьи запросы регулярно приходят в противоречие друг с другом, — студентов, преподавателей и администраторов[2]. Профессора обычно хотят, чтобы университет повысил им оклад, снизил учебную нагрузку, купил нужные книги и оборудование. Студенты хотят, чтобы их учили лучше (или заставляли работать меньше), платили стипендию и обеспечивали общежитиями, комнатами отдыха и спортзалами. Администраторы не меньше профессоров хотят поднять себе зарплату — и в отличие от них часто в этом преуспевают. Кроме того, их работа состоит в том, чтобы удерживать аппетиты двух других групп в рамках ограниченного бюджета и создавать впечатление, что университет соответствует ожиданиям внешних агентов, от которых зависит его существование, — государственных чиновников, спонсоров и различных общественных организаций. Поэтому администраторы неизбежно стремятся контролировать разные стороны жизни профессоров и студентов, чему те, естественно, сопротивляются.

Запросы каждой из этих трех групп, разумеется, не всегда и не везде одинаковы. Многие нюансы зависят от того, какие настроения и мотивации преобладают в каждой группе, какая именно студенческая, преподавательская или административная культура имеет наибольшее влияние. Лучше всего изучены студенческие культуры[3], хотя в последние десятилетия интерес к ним несколько снизился[4]. В самом грубом приближении мы можем разделить студенческие культуры на профессиональные и мораториальные (согласно предложенному Эриком Эриксоном определению высшего образования как «возрастного моратория»). Первые ориентируют студентов на то, чтобы рассматривать учебу как начальную фазу желанной профессиональной карьеры; соответственно студенты выбирают университет и факультет исходя из своих представлений о ценности навыков и профессиональных контактов, которые там можно приобрести, прилагают все усилия к тому, чтобы узнать как можно больше, и по собственной инициативе пресекают попытки профессоров сократить объем или сложность материала и тем самым облегчить жизнь им и себе. Мораториальные культуры располагают студентов к тому, чтобы видеть в университете пространство, где можно реализовать какие-то планы, с учебой прямо не связанные: создавать дружеские сети, искать брачных партнеров, утверждать статус семьи, наслаждаться жизнью, «искать себя», осваиваться в столичном городе или в другой стране, пользуясь бесплатным общежитием. Общим для всех этих функций студенческого статуса является то, что необходимость учиться сопутствует им лишь как досадное недоразумение. Университеты, в которых доминируют профессионально мотивированные студенты, представляют собой место, в котором прежде всего удобно учиться. Alma mater мораториальных студентов — место, где можно с большим комфортом неучиться.

Исторический пример вуза первого типа — Болонский университет в первое время после своего создания, описанный в классической статье Коббана[5]. Этот университет представлял собой корпорацию — но корпорацию студентов, а не профессоров. Студенты, по большей части желавшие изучать право, избирали из собственных рядов ректора и нанимали преподавателей на сдельной основе. В контракте жестко оговаривалось, какие темы профессор обязан осветить в своем курсе, и если студентам казалось, что преподаватель не готов к занятию, беднягу беспощадно штрафовали. Кроме того, студенты тайно подсылали соглядатаев, которые ночью смотрели в окна к профессорам, убеждаясь, что те готовятся к отправлению своих педагогических обязанностей. Немногие преподаватели выдерживали в этом карцере более двух семестров.

Самыми известными примерами университетов, где верховодили мораториальные студенты, были Оксфорд и Кембридж в XVIII и отчасти XIX столетии. Нынешние лидеры мировых рейтингов служили в ту пору изоляторами для аристократических шалопаев, в последнюю очередь интересовавшихся сведениями, которые могли сообщить им тьюторы. Вынужденные обращаться к столь неблагодарной аудитории, сами профессора также — за редкими исключениями — теряли интерес к ученым занятиям и всячески потворствовали своим ученикам в их нетребовательном отношении к образованию.

Что касается преподавательских культур, то здесь наиболее общим способом классификации является традиционная оппозиция между «космополитами» и «местными», охарактеризованная более полувека назад Гоулднером[6]. Профессора делятся на тех, кто ощущает себя прежде всего частью сообщества ученых, выходящего за пределы данного университета, и тех, кто идентифицирует себя с конкретной организацией, а свою цель определяет как служение ей (зачастую эту цель незаметно превращая в служение организации самому себе). Университеты, где доминируют «космополиты», становятся удобным местом для занятий наукой — все доступные средства тратятся на книги и лаборатории, преподавание сведено к минимуму, студентов мало, а те, что есть, — сплошь гении, преданные своим профессорам, полномочия центральной администрации минимальны, всем заправляет сенат или ученый совет. Университеты, в которых преобладают «местные» профессора, похожи на них во всех отношениях, кроме одного — в них никто особенно не интересуется библиотеками, лабораториями и гениальностью преданных студентов[7].

Объем власти, которой обладают составляющие университет группы, можно оценить по тому, кто из них побеждает в конкуренции за дефицитные ресурсы. Будут ли, например, средства на капитальное строительство инвестированы в лаборатории (чего хотят профессора-космополиты), собственный санаторий с домом престарелых (чего хотят профессора-«локалы»), библиотеки с удобными читальными залами (мечта профессионально мотивированных студентов), стадион (мечта мораториально мотивированных студентов) или новый административный корпус (идеал ректората), во многом определяется тем, какая из групп наиболее влиятельна. Поскольку в рыночном обществе все организации, включая некоммерческие, вынуждены в первую очередь обеспечивать поступление доходов, покрывающих расходы[8], властью по определению обладают подразделения, которые обеспечивают приток средств[9]. На деле «обеспечение притока средств» — не вполне четкое понятие. В простейшем случае тот, кому эти средства принадлежат, является единственным лицом, от которого зависит, поступят ли они в университетский бюджет, — как в случае с болонскими студентами, вносившими в общую кассу собственные деньги. Фактически, однако, законные владельцы средств далеко не всегда обладают безраздельным контролем над их распределением. Государственные ассигнования поступают из бюджета, но они привязаны к численности студентов, так что от способности вуза угодить учащимся зависит, продолжится ли их приток. Студенты, таким образом, обладают здесь частичным контролем, хотя государство с помощью чиновников и старается удостовериться, что на бюджетные средства те действительно приобретают знания. Заметим при этом, что если студенты в основном профессионально мотивированы, то они могут следовать за знаменитыми профессорами (во всяком случае, так часто поступают аспиранты), и в этом случае уже от профессоров зависит, сколько государственных денег поступит в университет.

Возможность такого косвенного контроля над финансовыми средствами зиждется на доверии к контролирующему со стороны той инстанции, которой эти средства принадлежат. Иными словами, возможность распоряжаться чужими деньгами требует постоянного подтверждения того, что это доверие оправданно. Особенно отчетливо это можно видеть на примере государственных средств, которые в конечном счете представляют собой налоги, поступающие от плательщиков. Университеты получают средства от министерства, глава которого несет ответственность перед кабинетом, ответственным перед правящей партией, — а та в свою очередь отвечает уже перед избирателями. В качестве избирателей налогоплательщики обычно поддерживают министерство в преследовании какой-либо из двух основных целей. Первая из них состоит в том, чтобы сделать образовательный сектор инструментом генерации технологических инноваций, повышения международной конкурентоспособности и стимулирования экономического роста. Вторую можно определить как «социально-гуманитарную миссию», то есть обеспечение восходящей мобильности и интеграции маргинальных групп, а также гарантий равного доступа к праву на личностное развитие через образование[10]. Чтобы оправдать доверие избирателей, министерство должно постоянно подтверждать свое стремление к той или иной цели и демонстрировать какой-то прогресс в ее достижении.

Каждое из обозначенных направлений политики повышает значимость одной из внутриуниверситетских групп. Если политика направлена на поддержку технологических инноваций и наращивание «мягкой власти» благодаря демонстрации своего лидирования в научной сфере, то отдельные выдающиеся профессора получают ключевую роль в привлечении бюджетных средств — ведь именно они позволяют университету отчитаться перед министерством, а министерству — перед избирателями. Соответственно наличие таких профессоров становится основным аргументом университета при запросе дополнительного финансирования, а сами они приобретают так называемую «власть выхода» (Хиршман): могут шантажировать университет тем, что прекратят работу и покинут его, если не получат своего оборудования, ассистентской рабочей силы, или если их будут перегружать преподаванием. Если на первый план выдвигается «социальная миссия», то, наоборот, роль академических «космополитов» снижается, а студенты превращаются в доминирующую группу: от их готовности поступать в университет и удовлетворенности учебой зависит, смогут ли администрация вуза и профессора свести концы с концами.

Несмотря на разнообразие вариаций, всегда существует естественное взаимное притяжение между студенческими и преподавательскими культурами с одной стороны и государственной политикой — с другой. Профессиональная студенческая мотивация, космополитический этос профессоров, ориентация государственной политики на развитие инновационных индустрий и утверждение страны в качестве научной супердержавы — все это в целом гармонично дополняет друг друга, сводя к минимуму трения между акторами. Точно так же дополняют друг друга мораториальная культура студентов, локалистская ориентация профессоров и озабоченность государства «социальной миссией» — за исключением ситуаций, когда студенты стремятся использовать образование как инструмент классовой эксклюзии, а государство, наоборот, — как средство инклюзии аутсайдеров. Несоответствие между элементами композиции становится источником постоянного напряжения и конфликтов, чему мы находим немало подтверждений в истории российского высшего образования.

Экономическая история российских университетов

На российских университетах лежит тень их советского прошлого. Советская научно-образовательная политика причудливо комбинировала две противопоставленные выше тенденции — технократическую и социально-инженеристскую. С одной стороны, задачей было достижение максимальной эффективности в обслуживании народного хозяйства. Это требовало, прежде всего, соответствия численности выпускников по каждой специальности прогнозируемым потребностям: прием в вузы определялся на основе расчетов Госплана (скажем, театральные училища должны были выпускать столько актеров, сколько требовалось стране). Кроме того, сами образовательные учреждения были включены в институциональную иерархию. На верхних ярусах располагались «головные» столичные учреждения; согласно административной логике, вся вузовская наука сосредоточивалась в них. Внизу находились небольшие институты, периферийные как в логистическом, так и в статусном отношении. Как следствие постсоветские вузы унаследовали от советских несопоставимые ресурсные базы, персонал, репутацию, а также большую или меньшую встроенность во всевозможные центральные административные структуры — например, в комитетах ВАК традиционно должны были заседать представители «ведущих научных центров».

С другой стороны, целью советской образовательной политики было увеличение доли студентов пролетарского происхождения; в некоторых случаях во внимание принимались также этнические характеристики. В позднем СССР обе эти установки входили в явное противоречие с запросами значительной части самих студентов. Высшее образование в позднесоветском обществе превратилось в безусловный классовый символ, которым стремились украситься и ради символа как такового, и ради сопутствующих связей; соответственно мотивация студентов была в значительной мере мораториальной. Специальности, пользовавшиеся спросом, были связаны с наиболее привлекательными профессиями, освоение которых считалось, кроме того, не слишком трудоемким[11]. Иерархия специальностей накладывалась на институциональную иерархию вузов. Если не брать в расчет театральные институты и МГИМО, начиная с 1970-х лидирующие позиции стали занимать гуманитарные факультеты столичных университетов. И технократическая, и социально-инженеристская логика требовали всячески противодействовать такому использованию вузов: это приводило к бешеным конкурсам и процветанию блата на одних факультетах, где число желающих поступить было на полтора порядка выше числа мест, выделенных Госпланом, и постепенному снижению стандартов на других, поскольку вузы, чтобы избежать сокращений, должны были все же осуществить полный набор и выпустить достаточное количество молодых специалистов. Многие навыки, приобретенные организациями в то время, пригодились им позже.

В следующую историческую эпоху перешло и многое другое. Для разных внутриуниверситетских групп возможность влияния на принятие решений в постсоветских вузах определялась политической структурой, унаследованной от вузов советских. Одним из первых декретов советская власть упразднила звания и степени, усмотрев в них пережитки сословности, а заодно — вступительные экзамены и большую часть академических должностей; оставлены были только две: профессор и преподаватель. Кроме того, большевики, боровшиеся с профессорской корпорацией, которую они обоснованно подозревали в чуждых политических симпатиях, предоставили студентам, младшим преподавателям и техническому персоналу беспрецедентно широкие права участия в университетском самоуправлении[12]. «Власть выхода» основана на контролируемых индивидом или группой социально-экономических ресурсах. Но «власть голоса» — возможность прямо участвовать в выборе политики вуза — является самостоятельной переменной. Хотя в долговременной перспективе распределения этих двух величин часто коррелируют, на любом историческом отрезке обладатели одной власти могут быть практически лишены другой. Далее мы увидим, какие следствия эта корреляция будет иметь для постсоветских университетов.

1991 год ознаменовался важными изменениями в системе высшего образования. Во-первых, советская политика affirmative action, предполагавшая благоприятствование абитуриентам рабоче-крестьянского происхождения и представителям титульных этнических групп, ушла в прошлое, оставив по себе лишь незначительный «целевой набор» для жителей ряда национальных республик. Во-вторых, доминирующая идеология сместилась от технократической к гуманитарной. Принятый в 1992 году закон «Об образовании» поставил первым пунктом в определении миссии высшего образования «приоритет свободного развития личности». Поскольку Госплан, даже если бы он продолжал существовать, не располагал сведениями, какие специальности соответствуют потребностям личностного становления студентов, остался единственный критерий отбора — конкурс. На протяжении 1990-х и ранних 2000-х конкурс на ту или иную специальность был основным аргументом вузов в переговорах с министерством образования о выделении бюджетных мест. Так как благополучие университета в целом зависело прежде всего от числа поступающих, студенты превратились в доминирующую группу. Постсоветский университет стал университетом для студентов. Предпочтения абитуриентов тем временем изменились в пользу новых специальностей, которые, однако, отвечали прежним критериям: привлекательность профессии и не слишком большая трудоемкость учебного процесса. На первый план выдвинулись юриспруденция, психология, социальные науки, экономика и сопутствующие дисциплины вроде маркетинга. Наиболее интенсивно расширялись и соответствующие факультеты.

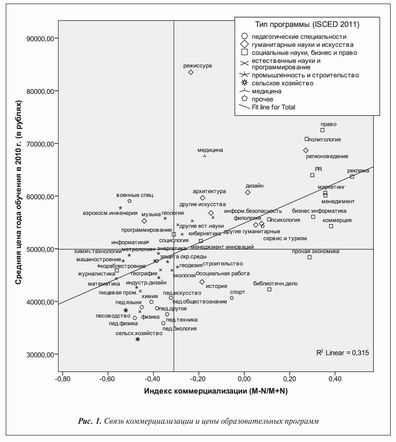

В-третьих, университеты получили право брать со студентов плату за обучение; появилась возможность создавать негосударственные вузы, полностью финансируемые из этого источника. Так называемые платники также концентрировались в привлекательных специальностях, на которые существовал наибольший конкурс. Рисунок 1 демонстрирует возникшие при этом связи[13]. По вертикальной оси отложена средняя цена года обучения на разных специальностях в 2010/2011 учебном году, а по горизонтальной — «индекс коммерциализации», то есть отношение разности платных и бюджетных мест к их сумме, которое может варьировать от 1 (если все места платные) до минус 1 (если все места бюджетные). Очевидна сильная связь между ценой и коммерциализацией: чем выше потенциальная прибыльность программы, тем больше доля внебюджетных мест, предлагаемых вузами. Рисунок также дает представление о характере доминирующей мотивации среди студентов. Лидируют социальные науки, привлекательные и для профессиональных, и для мораториальных студентов, — особенно же для тех, кто не хочет признаться себе и другим в принадлежности к мораториальному типу. На другом полюсе находятся неперспективные и трудоемкие сельскохозяйственные, педагогические (особенно связанные с преподаванием естественных наук или технических дисциплин в среднем профессиональном образовании) и, отчасти, инженерные специальности. Один фактор уравновешивает другой: социология с ее сомнительными карьерными перспективами находится в ценовом выражении неподалеку от программирования, в котором не обойтись без скучной и мудреной математики. Исключение из правила составляет только медицина.

Рисунок отражает, кроме того, усилия министерства, которое, несмотря на декларативный отказ от советской утилитарной направленности образования, вплоть до первой половины 2000-х притормаживало коммерциализацию государственных вузов с помощью регулирующих мер, определяя количество платных студентов, которое университеты могли принять (платники должны были составлять не более трети). Государственные вузы не могли увеличивать прием на самые прибыльные специальности без ограничений. В конечном счете это позволило развиться негосударственному образованию.

В-четвертых, экспансия пользующихся наибольшим спросом специальностей в государственных вузах сдерживалась внутренней оппозицией. В советское время номинально сверхдемократичная структура университетского управления существенно ограничивалась партийным контролем. С исчезновением последнего, однако, былая иллюзия обернулась реальностью: университеты стали самоуправляемыми сообществами. Представители неприбыльных факультетов, составлявшие большинство в ученых советах, теперь располагали возможностью противодействовать предложениям вовсе закрыть специальности с конкурсом менее одного человека на место или хотя бы передать все платные места туда, где они приносили бы максимальную прибыль, — вопреки тому, что организация в целом от сохранения этих мест экономически проигрывала[14].

Наконец, в-пятых, доходы от научных исследований и разработок, а также от производственной деятельности начали резко снижаться. Крупные ученые перестали приносить университетам большие деньги не только напрямую, через гранты, но в значительной мере и косвенно. Министерство имело лишь ограниченные возможности поощрять те научные центры, чью репутацию создавали эти ученые. Таким образом, увеличение политического влияния преподавателей благодаря демократизации выражалось в перераспределении власти в пользу многочисленных рядовых представителей группы «локалов», а не в пользу космополитических звезд. Тем не менее там, где доходы от НИР все-таки сохранялись на значимом уровне, академические светила, как мы увидим дальше, не вполне утратили влияние на университетскую политику.

Экономическая база вузов и влияние внутривузовских групп

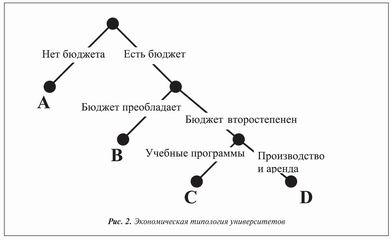

В 2006 году, когда описываемое развитие достигло высшей точки, российские вузы можно было разделить на четыре основных экономических типа[15]. Рисунок 2 показывает их примерное соотношение в виде классификационного дерева.

В качестве совершенно особой категории выделяется тип А: чисто коммерческие вузы, как правило, вовсе не имеющие бюджетных мест и располагающие в качестве основного, зачастую единственного источника доходов лишь платой студентов за обучение. Охарактеризовать их позволяют данные Мониторинга экономики образования (МЭО).

Используемые ниже данные были собраны в рамках Мониторинга экономики образования (МЭО), с 2002 года осуществляемого Высшей школой экономики[16]. В его рамках старшие администраторы примерно 500 вузов каждый год отвечают на несколько сотен вопросов, касающихся их учебных заведений (подробное описание см. на странице http://memo.hse.ru). Благодаря заслуживающей всяческих похвал политике открытости, проводимой ВШЭ, полученные данные доступны для вторичного анализа. В этой статье используется опрос 2006 года, в рамках которого задавались вопросы о политическом режиме вузов. В связи с реформами, проводимыми в последние годы, данные 2006 года отчасти утратили свою актуальность. Они, однако, характеризуют состояние, в которое пришла система российского высшего образования к тому моменту, когда вмешательство извне было минимализировано. Всего были опрошены администраторы 483 вузов, что составило около 45 % от 1068 вузов, существование которых в 2005/2006 учебном году зафиксировал Роскомстат.

В выборке МЭО оказалось примерно 30 % общего числа организаций (141 вуз), получавших свыше 80 % дохода от реализации своих основных образовательных программ. Большинство из них предлагали почти исключительно социально-экономические специальности и право. Только 9 вузов указали на получение бюджетных средств, причем в скромном, не более 15 %, объеме; также практически отсутствовали поступления от аренды (это и понятно: коммерческие вузы не имели возможности унаследовать собственность от советского периода и не приобретали недвижимость сверх строго необходимой), спонсорства и производственной деятельности. На существование доходов от научной деятельности указали около трети вузов, не имеющих бюджетных студентов, но лишь в одном случае ее объем превысил 10 %.

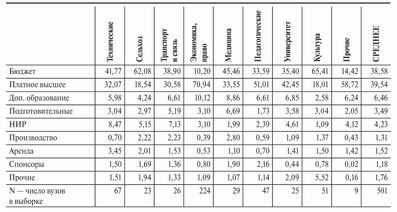

Практически все прочие вузы в той или иной мере полагались на бюджетные средства, поступающие в качестве ассигнований на обучение прошедших по конкурсу студентов. Тип B образуют вузы, для которых этот источник является основным: для 138 вузов из него поступало свыше 50 % доходов, хотя лишь для 36 вузов показатель составлял более 80 %. В этой категории заметно преобладают сельскохозяйственные институты и, несколько неожиданно, институты культуры. Следующие два типа, C и D, различимы хуже, но в одном из них мы обнаруживаем опору на платные программы дополнительного профессионального образования (ДПО) и подготовительные курсы, во втором — на производство и аренду. Неудивительно, что первые чаще оказываются педагогическими или классическими университетами, а вторые — медицинскими или техническими, унаследовавшими значительные площади и производственные мощности. И те и другие получают доходы от научных исследований (НИР) примерно в равном объеме. Кроме того, типичные C и D в среднем являются существенно более крупными университетами, чем А и В; многие из них занимали верхние строчки еще в советской административной иерархии. Традиционный престиж позволял им более широко диверсифицировать экономическую деятельность, продавать подготовительные курсы или программы ДПО даже тем, кому не хватало денег или баллов для поступления на основные программы[17]. Более того, они унаследовали недвижимость, которая помогала извлекать дополнительные доходы от сдачи в аренду лишней площади (см. табл. 1).

Таблица 1

Доли статей доходов в бюджетах российских вузов

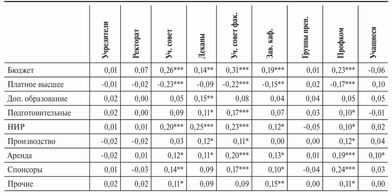

Влияние разных групп в университетской политике варьирует в зависимости от характеристик их экономической базы. Во время опроса респондентов просили также оценить роль девяти разных инстанций (учредителей, ректора и его заместителей, ученого совета университета, деканов, ученых советов факультетов, заведующих кафедрами, групп преподавателей и учащихся) в шести ключевых сферах университетской жизни, как то: прием, содержание учебных программ, распределение денежных средств, научная, кадровая и инвестиционная политика. Таблица 2 показывает, как эти инстанции влияли на перечисленные сферы.

Таблица 2

Влияние разных групп в основных сферах университетской политики

Мы видим несомненный дисбаланс власти: влияние ректоров ощущалось в 70 % всех возможных случаев, а профкома — лишь в одном случае из 20[18]. Отчасти распределение полномочий между инстанциями подчиняется функциональной логике — так, учредители отвечают за прием, инвестиции и иные стратегические задачи, но редко соприкасаются с учебным процессом и кадровой политикой, а профком участвует в кадровых решениях и влияет на связанные с ними финансовые вопросы, но не имеет отношения ко всему остальному[19]. Однако для наших целей более важна таблица 3, в которой приведены непараметрические корреляции Спирмена между ощущаемым влиянием разных групп на принятие решений и источниками доходов в бюджете данного вуза.

Короткая справка для тех, кто никогда не изучал или забыл статистику. Корреляция Спирмена — непараметрический (т. е. независимый от распределения переменных) метод оценки статистической связи. Коэффициент варьируется от -1 до 1, где ноль соответствует отсутствию связи, а отрицательные значения указывают на обратную зависимость. Для опросных исследований в социальных науках, с их крайним несовершенством техники, коэффициент в 0,5—0,6 соответствует очень сильной связи, а 0,2—0,3 — отчетливой. Поскольку отличная от ноля связь при выборочном обследовании может появиться случайно, отдельно рассчитывается коэффициент значимости — вероятности того, что наблюдаемая корреляция возникла в результате ошибки выборки. Значимые связи в следующих таблицах обозначены астерисками, причем * означает, что вероятность такой ошибки составляет менее 5 %, ** — менее 1 %, *** — менее 0,1 %.

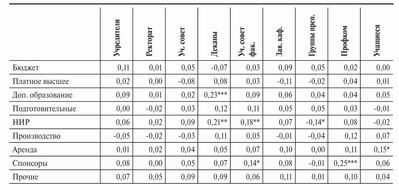

Таблица 3

Связь между суммарным влиянием разных групп в университетской политике и источниками бюджета

Бросается в глаза отрицательная связь между влиянием на университетскую политику ученых советов, деканов, зав. кафедрами и профкомов и платой за обучение по основным программам как главным источником пополнения университетского бюджета. Эта связь выглядит вполне ожидаемой. В 2006 году уже начинал ощущаться перестроечный спад рождаемости, и предложение на рынке образовательных услуг ощутимо преобладало над спросом. Успевавшие в школе студенты легко могли поступить на бюджетные места, а чисто коммерческие вузы окружал ореол второсортности[20]. Поступавшие в них студенты, как правило, уже давно поставили крест на обучении как части жизненных планов. Их мотивация была чисто мораториальной. В одном отношении это существенно облегчало жизнь администраторам вузов и учредителям: они могли не особенно заботиться о качестве преподавательского состава и нанимать практически первых встречных. «Власть выхода» преподавателей была низкой — незаменимых среди них не было. Это отражалось и в сниженном влиянии представляющих их коллегиальных органов, а также отдельных ключевых позиций (декан, зав. кафедрой), которые обычно занимали лидеры преподавательского корпуса. Преподаватели бюджетных вузов находились в несколько лучшем положении уже в силу того факта, что министерство контролировало их действия более тщательно, а значит, университет в большей степени зависел от их способности создавать видимость соответствия запросам Москвы. Любой заметный конфликт между преподавателями и администрацией бюджетного вуза мог привлечь к ней нежелательное внимание государственных органов, так как даже несколько студентов с плакатами рассматривались как потенциальная угроза национальной безопасности, требующей умиротворяющего вмешательства, как правило, не на стороне ректората. Кроме того, бесконечная писанина, составление отчетов и ведение необходимой документации, омрачавшие жизнь преподавателей, в то же время давали им некоторые дополнительные козыри в переговорах с администрацией. Их возможный отказ от выполнения этих обязанностей означал бы крах всего вуза.

Читатели, имеющие отношение к академическому миру, могут испытывать объяснимые сомнения в том, что деятельность Рособрнадзора способна принести обычным преподавателям какую-то пользу. Глядя на картину с высоты птичьего полета, однако, видишь, что администрация университетов вынуждена была делать важные шаги навстречу массам преподавателей, чтобы те не хлопали дверьми и не покидали вуз в середине семестра после того, как Институт педагогических измерений изобретал какую-то очередную особо извращенную и одиозную форму документации. Иногда эти шаги принимали вид дополнительных финансовых выплат (в известных нам вузах повышение зарплат часто напрямую связывалось с очередными лицензионно-аккредитационными тяготами). Иногда преподавателям в обмен на лояльность в ситуации кризиса предоставлялись права участия во внутриуниверситетских делах[21]. При всех различиях логика возникновения внутривузовской демократии была в чем-то сходной с той, которая, согласно Чарльзу Тилли, привела к возникновению демократических режимов в европейской истории. Согласно Тилли появление огнестрельного оружия обусловило распространение массовых армий. Небольшие отряды аристократов или наемников-профессионалов больше не способны были побеждать в войнах против армий, построенных на всеобщем призыве. Для существования таких армий требовалась не менее массовая лояльность рекрутируемого в них населения. Эту лояльность могла обеспечить только уверенность рекрутов, что они идут защищать свою страну, а не правящую элиту. Пропаганда могла обеспечить подобную уверенность в кратковременной перспективе, но в перспективе долговременной требовалось более осязаемое распределение национального дохода и политического контроля в пользу масс — то есть выборы, система социальной политики и т. п. Аналогичным образом ожидать в период очередного кризиса верности преподавателей своему вузу можно только при условии, что они ощущают его действительно своим, — а в долговременной перспективе такую привязанность может обеспечить только их широкое участие в университетской политике. Характерно, что наибольший разгул демократии в российских вузах пришелся как раз на период регулярной задержки зарплат. Обострение активности Рособрнадзора последних лет имеет в чем-то сходный эффект: оно делает положение преподавателей менее привлекательным и тем самым побуждает администраторов изобретать новые способы, позволяющие их задобрить.

Таблица 4 также представляет связь между указанными нами переменными, но только для вузов, имеющих хотя бы какое-то число бюджетных студентов (т. е. практически для всех, кроме группы А).

Таблица 4

Связь между суммарным влиянием разных групп в университетской политике и источниками бюджета (только для бюджетных вузов)

Здесь связей становится значительно меньше. Значимость деканов возрастает в тех вузах, для которых наиболее существенным источником доходов является дополнительное образование, — поскольку программы ДПО жестко привязаны к конкретной дисциплине, а их открытие и лицензирование зависит от усилий профильных факультетов. Доходы от научно-исследовательской работы также повышают вес факультетских структур — деканов и ученых советов, — с которыми могут повседневно контактировать и в которые могут избираться ведущие ученые. Отметим в заключение, что значимые корреляции с доходами от НИР сохраняются и для чисто коммерческих вузов (таблица не приводится), несмотря на то что сами эти доходы незначительны: даже небольшие поступления от НИР улучшают положение преподавателей-космополитов, которые эти поступления обеспечивают.

Связь доли доходов от НИР и влияния деканов и ученых советов объясняется и другим важным фактором. Как уже говорилось, исследования в СССР и постсоветской России концентрировались в головных вузах, которые были еще и самыми крупными. Но чем больше учреждение, тем неизбежнее, при прочих равных условиях, децентрализация управления и тем выше роль низших звеньев в принятии решений — это также отчасти объясняет наблюдаемую корреляцию между размером вуза и влиянием ученых советов и деканов. Судя по всему, эти два фактора действуют в известной мере автономно: связь притока доходов от НИР и влияния факультетских структур прослеживается отчетливо в подвыборке небольших вузов, взятой отдельно; в крупных вузах (более 2000 студентов) она теряет значимость. Кроме того, она наличествует в вузах с минимумом бюджетных студентов (тип А), вне зависимости от их размера. Иными словами, в организациях, которые в силу небольшого размера и отсутствия госбюджетной подушки наиболее открыты для воздействия экономических стимулов, исследовательское финансирование является необходимым условием влияния структур, которые представляют преподавателей-космополитов. В более крупных организациях они сохраняют его даже в тех случаях, когда приток денег, контролируемый профессорами, сокращается.

Помимо потребности ректората в «приводных ремнях» здесь играет роль еще и историческое наследие. Инвестиции в научное развитие были одной из стратегий повышения статуса учреждения в советской институциональной иерархии. Периферийный вуз с активной научной жизнью представлял собой аномалию, отторгаемую советским бюрократическим мировоззрением. Эту аномалию можно было ликвидировать двумя способами — или ослаблением вуза (например, за счет перемещения лучших ученых на высокооплачиваемые ставки в Академии наук), или повышением его статуса. Энергичный ректор с помощью территориальных органов власти, для которых повышение статуса «своего» университета было и повышением статуса всего региона, мог добиться реализации второго сценария. Тогда научные исследования становились генератором количественного роста: вузу выделялись новые ставки и студенческие места, в нем открывались новые факультеты и т. д. В 1990-е годы, когда стимулирование научных исследований, особенно в университетах, не было основной целью министерства, ответственного за образование, а необходимые ресурсы все равно отсутствовали, инвестиции в исследования, кажется, способствовали экспансии вузов в меньшей степени[22]. Тем не менее ученые советы бывших «головных университетов» отчасти сохраняли свое влияние, опираясь на локальные традиции, сформировавшиеся ранее, на этапе роста.

Бенефициары: в чью пользу распределяются доходы

Есть два основных способа оценить политическое влияние рассматриваемых нами групп: прямой и косвенный. Прямой реализуется через наблюдение за процессом принятия решений. Опрос, проведенный в рамках МЭО, использовал как раз эту стратегию, так как делегировал наблюдение администраторам, которых просили оценить, насколько влиятелен тот или иной агент. Основным пороком прямого способа является то, что с его помощью значительно проще оценить активное влияние, которое дает «голос», но трудно измерить влияние пассивное, которое дает угроза «выхода». Существует различие между непосредственным участием группы или ее представителей в университетской политике и учетом интересов какой-то группы, благодаря которому ей и не нужно участвовать в политическом процессе непосредственно. Например, студенты могут практически не участвовать в принятии решений, но при этом во многих отношениях оставаться доминирующей фракцией, поскольку от них зависит основной приток финансирования.

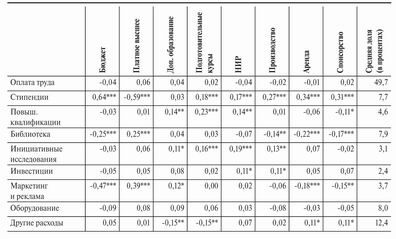

Главным косвенным показателем влияния является расходование бюджетных средств на обеспечение интересов той или иной группы. МЭО задал соответствующий вопрос. Таблица 5 представляет результаты.

Таблица 5

Связь между статьями доходов и статьями расходов в университетских бюджетах

Вне зависимости от типа экономической базы вуза основной статьей расходов в нем были и остаются преподавательские зарплаты, на которые уходит примерно половина его бюджета. Доля студенческих стипендий в структуре расходов прямо зависела от объема государственных субсидий — что неудивительно, поскольку основная часть государственных ассигнований была непосредственно направлена на эти цели. Вузы, которые жили за счет платы, вносимой самими студентами (тип А), редко возвращали им часть средств в виде стипендий, но больше других расходовали на рекламу и маркетинг — иными словами, более активно расширяли свой сегмент образовательного рынка. Учреждения, жившие в основном благодаря бюджетным ассигнованиям (тип В), напротив, тратили на рекламу минимальные суммы, полагая, что предложение бесплатных мест обеспечит их достаточным количеством мораториальных студентов. Наконец, как следует из ответов на другие вопросы анкеты, вузы типов C и особенно D проявляли существенно больше внимания к трудоустройству студентов: они устанавливали связи с работодателями, организовывали практику и заказывали обследования рынка труда. Все вузы нуждались в студентах — университет должен принимать учащихся каждый год, чтобы оправдать свое название, — но в силу разного профиля и разных предпочтений своих преподавателей они пытались привлечь студентов разного типа. Медицинские и технические вузы не могли (и чаще других не хотели) рассчитывать на мораториальных студентов, поэтому им приходилось изобретать новые пути к сердцу студентов профессиональных. К несчастью, изучение финансовых расходов не позволяет нам оценить, как распределяется то основное благо, к которому стремятся мораториальные студенты, — чтобы их оставили в покое за их деньги, — но социологические исследования, проводимые путем включенного наблюдения, и тут не оставляют сомнения, что готовность к «академическому сговору» возрастает от типа A к типу D[23].

В остальном картина была ожидаемой: чем больше доходов поступало от подготовительных курсов, ДПО и исследований, тем больше средств направлялось на повышение квалификации (например, командировки) и новые исследования. Иными словами, чем больше средств поступало от и через космополитически ориентированных профессоров, тем больше у них было оснований потребовать увеличения расходов на их цели. Безусловно, в долговременной перспективе существовала и обратная связь: чем выше инвестиции в человеческий капитал и репутацию преподавателей, тем больше возможностей получать гранты и тем шире круг потребителей образовательных услуг, которые выходят за пределы стандартных программ. При составлении очередного годового бюджета, однако, всегда требуется непосредственное участие мощного профессорского лобби, отстаивающего повышение инвестиций в научное развитие и противодействующего «проеданию» средств, — например, выплате надбавок всем преподавателям[24]. Кроме того, доходы от научно-исследовательской работы и производства коррелируют с числом всевозможных бонусов, которые получают научно активные преподаватели, — от бесплатного ксерокопирования до стажировок (публикация статей в реферируемых журналах в 2006 г. еще не оплачивалась).

После 2006 года

Данные, на основании которых составлено наше описание, относятся главным образом к 2006 году. В тот момент каждый вуз занимал определенную позицию в политическом и экономическом спектре. На одном краю этого спектра находились полностью коммерческие небольшие вузы социально-правового профиля, существовавшие благодаря поступлениям от предельно нетребовательных мораториальных студентов. Политическая конструкция таких вузов обычно делала их похожими на частное предприятие ректора. В середине спектра разместились преимущественно бюджетные вузы, предлагавшие малопопулярные специальности (и расположенные по большей части в малопривлекательных городах), — учреждения, занимавшие в советской образовательной иерархии низшие строчки. Влияние коллективов здесь, однако, было гораздо ощутимее, и в этих вузах поддерживались определенные стандарты академической респектабельности, которые игнорировались вузами предыдущего типа. Наконец, на противоположном краю спектра обосновались старые крупные вузы с диверсифицированной экономикой, влиятельными коллегиальным органами и профессионально мотивированными студентами[25]. Внутри отдельного вуза факультеты выстраивались в более или менее аналогичной последовательности: от, условно говоря, рекламы или маркетинга к, условно же говоря, прикладной математике.

Таковым было положение накануне Больших Реформ. С их началом произошло несколько изменений. Вектор государственной политики вновь сменился с гуманистического на технократический. Ожидалось, что вузы превратятся в «машины роста»: хлынувшие в образовательную систему ассигнования канализировались в этом направлении. Как следствие в нескольких университетах, наделенных ролью флагманов развития, выросла доля исследовательского финансирования, и к 2010 году они могли похвастаться тем, что их доходы от бюджетных и платных студентов в совокупности составляли менее 50 % бюджета — в 2006 году такого и вообразить было нельзя. На первый взгляд, это должно было привести к усилению космополитической профессуры, чей труд вроде бы помогает ректору отчитываться перед министерством, а министерству — перед избирателями. Однако несколько обстоятельств помешали этому сдвигу.

Во-первых, статус ведущих во многом присваивался университетам на основании личного доверия ректору со стороны чиновников министерства. В результате деньги вновь приходили в университет благодаря администрации, а не профессорам, от которых ожидали всего лишь ретроспективной рационализации этого выбора: требовалось доказать, что чиновники были правы, когда предпочли именно их администратора. Ясно, что для решения этой задачи нужны были довольно ограниченные полномочия — совсем не те, на какие они могли рассчитывать. В действительности во многих университетах преимущества профессоров теперь сводились к тому, что у них с помощью механизмов вроде надбавок или премий поштучно покупали публикации в индексируемых журналах. Это, впрочем, было явным шагом вперед по сравнению с университетами типа А десятилетней давности, считавшими публикации преподавателя его личной причудой. Кроме того, министерство с подозрением относилось к профессорской олигархии и всячески поощряло эволюцию политической структуры университетов в сторону усиления «вертикали власти» ректора. Так, условием участия в конкурсе, который должен определить пятнадцать университетов, получающих беспрецедентное финансирование и обязанных в будущем войти в top-100 мировых рейтингов, является отмена выборности ректоров и введение попечительских советов, перед которыми ректор и будет нести ответственность. Приобретая некоторую «власть выхода», космополитические профессора полностью утрачивают «власть голоса».

Во-вторых, усилилось регулирующее воздействие министерства (оценки масштабов реформирования, основанные на изменении объемов документооборота, даются в статье Михаила Бляхера в этом номере ОЗ). Министерство хотело не только поддержать ведущие вузы, но и повысить среднее качество образовательных программ, перекрыв кислород очевидным шарлатанам от образования. Эффект, однако, далек от ожидаемого. На практике регулирующие меры вылились в усложнение текущей отчетности и новые квалификационные требования к персоналу, причем постепенно эти требования распространились и на негосударственные вузы. Обычно такие меры увеличивают влияние и долю доходов рядовых преподавателей — в ущерб влиянию администрации и ведущих профессоров, так что те нередко вообще мигрируют в институты с менее обременительной отчетностью. Это также затруднило переход избранных российских вузов в разряд «университетов для академических космополитов».

Кто доминирует в этих университетах — сказать затруднительно. Студенческая власть над ними отчетливо снизилась, но все остальные группы сохранили или даже укрепили контроль, которым располагали прежде. Результатом стала своеобразная политическая сверхдетерминация, при которой каждая из групп в той или иной мере контролирует все жизненно важные для организации ресурсы, но ни одна не контролирует что-либо единолично. Сложился предельно неустойчивый баланс сил: тем самым, существуют все предпосылки для того, чтобы следующее десятилетие стало десятилетием больших сражений на полях академической власти.

[1] Авторы благодарят за ценную помощь в работе Тамару Ковалеву, Ивана Павлюткина и Анну Панову.

[2] См., например: Baldridge, Victor. 1971. Power and Conflict in the University. Research in Sociology of Complex Organizations. John Wiley and Sons; Kerr, Clark. 2001 (1963). The Uses of the University. Harvard University Press; Rosovsky, Henry. 1991. The University: A Owner’s Manual. W. W. Norton & Company.

[3] Классическая работа: Becker Howard, Blanche Geer, Everett Hughes and Anselm Strauss. 1961. Boys in White: Student Culture in Medical School. Chicago: University of Chicago Press.

[4] Gerber, Theodor and Sin Yi Cheung. 2008. Horizontal Stratification in Postsecondary Education: Forms, Explanations, and Implications. Annual Review of Sociology. 34: 299—318.

[5] Cobban, Alan. 1971. The Origins of Mediaeval Student Power. Past and Present. 53: 28—66.

[6] Goulnder, Alvin. 1957. Cosmopolitans and Locals. Towards an Analysis of Latent Social Roles-1. Administrative Science Quarterly. 2(3): 281—306.

[7] Возможно, самое известное описание университетов, где господствуют «местные» профессора, содержится в книге Кларка об академической власти в Италии (Clark, Burton. 1977. Academic Power in Italy. Bureaucracy and Oligarchy in National University System. Chicago: University of Chicago Press). Специфика итальянской ситуации состояла в том, что правительство приложило значительные усилия для ограничения власти локальных академических боссов с помощью системы общенациональных конкурсов. Профессорская олигархия отреагировала на эти меры сплочением на том же общенациональном уровне, сохранив, однако, традиционную культуру, далекую от космополитической открытости. Академическая карьера члена такой корпорации зависела не от его интеллектуальных достижений, а от лояльности патрону и дипломатических талантов последнего. Студенты практически не видели своих профессоров: в лучшем случае те посылали кого-то из ассистентов читать вместо себя лекции — а административные обязанности вроде деканства и ректорства возлагались на преподавателей помоложе, которые находились в полной зависимости от своих старших коллег.

[8] Winston, Gordon. 1999. Subsidies, Hierarchy and Peers: Awkward Economy of Higher Education. The Journal of Economic Perspectives. 13(1): 13—36. Pp. 13—14.

[9] Образцовая эмпирическая иллюстрация — в статьях Пфеффера и его соавторов, показывающих, как способность подразделения проводить желательное для нее решение в американском университете зависит от поступающих через него в бюджет средств: Salancik, Gerald and JeffreyPfeffer. 1974. Organizational Decision Making as a Political Process: The Case of University Budget. Administrative Science Quarterly. 19(2): 135—151.

[10] Эта дихотомия, разумеется, представляет собой грубое упрощение — дальше мы увидим, как противопоставленные нами цели сочетались в образовательной политике раннего СССР. Тем не менее на практике в современном мире мы обычно наблюдаем тяготение к одному из этих двух полюсов.

[11] «Трудоемкость» тогда, как и сейчас, ассоциировалась с математикой и лабораторными работами.

[12] В Германии, например, сотрудники, не занимающие профессорской кафедры, получили право голоса в университетских сенатах только после 1968 года.

[13] Расчеты произведены Тамарой Ковалевой (НИУ ВШЭ) на основании данных о примерно 12 500 программах бакалавриата в 493 государственных университетах.

[14] Одно из важных противоречий университетской политики в первой половине 2000-х объяснялось несовпадением интересов ректора, деканов непопулярных и бедных факультетов и деканов богатых и популярных факультетов. Первый, естественно, стремился сконцентрировать все финансы в своих руках. Последние хотели добиться максимальной экономической автономии и выделения им максимума платных мест. Деканы непопулярных специальностей балансировали между ними, соглашаясь на выделение мест платников популярным деканам при условии централизации доходов и перераспределения их в свою пользу, но блокируя их инициативы во всех остальных случаях.

[15] Несколько организаций отличались идиосинкратическими паттернами финансирования — например, университеты, которые сообщили, что получают 100 % доходов из спонсорских источников или от реализации программ дополнительного профессионального образования. Мы не вводили для них отдельные типы.

[16] Вот некоторые относящиеся к теме важные работы, основанные на результатах мониторинга:Зарецкая С. Л., Крыштановский А. О., Титова Н. Л. и др. 2002. Стратегии адаптации высших учебных заведений: Экономический и социологический аспекты. М.: ГУ ВШЭ; Панова А. А. 2007. О структуре управления и принятии решений в российских вузах. Вопросы образования. № 6. С. 94—105; Павлюткин И. В. 2006. Образовательные организации как открытые системы: детерминанты вузовских стратегий в трех организационных популяциях. Препринт. Высшая школа экономики. Серия WP10 «Научные доклады Института институциональных исследований». № 04.

[17] Кроме того, они сохраняли некоторую благосклонность министерства, и это позволяло им входить в разные полузакрытые списки «вузов, рекомендованных для прохождения программ повышения квалификации» — а такая переподготовка стала в конце 2000-х обязательной для всех вузовских преподавателей.

[18] Детальный разбор см.: Панова А. А. Op. cit.

[19] Ср. с Baldridge. Op. cit.

[20] В России не сложилась традиция рассматривать стоимость обучения в университете в качестве предмета демонстративного потребления, поэтому даже обеспеченные родители, которые легко могли позволить себе покрыть цену образования из семейного бюджета, предпочитали платить взятки, сопоставимые с этой ценой, — только бы их детей не заподозрили в неспособности сдать экзамены.

[21] При этом, впрочем, основной реакцией на регулирование было создание новых подразделений, производящих отчетность, а кормить эти подразделения приходилось за счет университета (см. статью М. Бляхера в этом номере ОЗ). Секвестру подлежали в первую очередь оставшиеся статьи вузовского бюджета — научные исследования, повышение квалификации и т. д.

[22] Заключение отчасти умозрительное. Чтобы проверить его, требуются лонгитюдные данные, которые, к несчастью, отсутствуют (регулярные замеры политического влияния в рамках МЭО не проводились).

[23] Титаев К. 2012. Академический сговор. Отечественные записки. 47(2): 184—194.

[24] Несколько неожиданно третьей по объему статьей расходов оказывается университетская библиотека, причем тип А — коммерческие вузы — расходуют на нее больше средств, чем все прочие. Возможное объяснение состоит в том, что комплектация библиотек уже тогда, к 2006 г., превратилась в одно из главных условий получения государственной аккредитации, так что небольшие и новые вузы вынуждены были спешно ею заниматься, в то время как большие могли жить старыми запасами.

[25] При всех отличиях такая картина не столь уж несопоставима с американской (Winston. Op. cit.). Все составляющие ее типы присутствуют и там, и там. Кажется, что основной контрастирующий признак — отсутствие выраженного ранжирования, из-за которого мы и говорили выше о «спектре», а не о «иерархии». В России есть два-три десятка сверхпопулярных (в основном столичных) вузов. За их исключением, однако, среди всех остальных мы обнаруживаем сравнительно небольшой разброс — судя по конкурсу, минимальному баллу ЕГЭ или цене года обучения. В США различия в популярности университетов существенно важнее, чем различия в популярности специальностей. В России — если мы исключаем небольшое число престижных университетов — это не так. Непопулярность коммерческих вузов как организаций вполне искупается популярностью специальностей, которые они предлагают, и выводят их на тот же уровень цены за обучение, что и, например, средний политехнический университет в том же регионе.