Угрозы и риски в формате стратегического планирования

Опубликовано в журнале Отечественные записки, номер 2, 2013

В преуспевающих странах, особенно в Штатах, охотно платят за суровые прогнозы, и чем страшнее предсказание, тем больше за него платят. У нас наоборот: ситуация плохая, но чем она хуже, тем щедрее финансируют живописующих радужные горизонты. Хотя, если честно, сравнение хромает — прогнозирования и стратегического планирования, какие есть у мировых лидеров и у пионеров догоняющей модернизации, у нас нет вовсе.

В китайской академии наук работает центр профессора Чуанцы Хэ, специально занимающийся теорией и актуальными проблемами модернизации. Уже более десяти лет центр ежегодно издает многостраничные доклады «Модернизация в Китае и в мире» (в которых, кстати, много интересного о России). Соответствующее стратегическое подразделение есть в аппарате ЦК КПК. Китай спокойно, по-конфуциански рассчитывает свой великий бросок до… конца века: «первичная» модернизация (индустриализация), «вторичная» (постиндустриальная), «интегральная» (синтез одного и другого для страны, вступающей в постиндустриальную эру, на марше завершая первичную модернизацию).

Впрочем, ничего особенного здесь нет: например, почти такие же временные дистанции захватывают в планировании нефтегазодобывающие и металлургические компании, причем не только самые крупные.

В России же Стратегия-2020 фактически играет роль концепции долгосрочного развития, хотя оставшиеся семь лет от силы тянут на среднесрочный проект.

А еще четыре года о модернизации впустую — между отменой зимнего времени, сокращением числа часовых поясов, переименованием милиции в полицию и оснащением армии ракетками средней дальности с разделяющимися воланами — говорил самый современный президент России за всю ее историю.

Сейчас и говорить перестали, будто слова забыли — ровно как с нанотехнологиями. Против цивилизационных вызовов и глобальных угроз теперь заряжают сакральное единство и духовные скрепы. Горизонт стратегического планирования сужен настолько, что плохо различимы даже те угрозы, что имеют все шансы реализоваться при жизни нынешнего поколения.

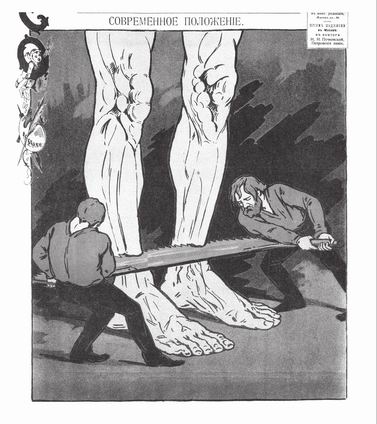

Ураганная эпидемия близорукости: страна не видит опасностей, которые уже совсем рядом и могут, без преувеличения, привести к самой настоящей катастрофе.

Или это, наоборот, особая дальнозоркость: наверху уже всем все ясно, считается, что страна обречена и задача правления в том, чтобы за оставшееся время выжать максимум из трофейной территории?

Измерения рисков

На уровне обыденного сознания вопросы безопасности у нас интуитивно связывают прежде всего с сугубо житейскими ситуациями, начиная с пребывания на улице в несветлое время суток и заканчивая освоением ОБЖ в школах. Или с питанием и здравоохранением, которые в наших условиях сами по себе представляют угрозу жизни и здоровью.

Чуть выше уровнем мы обнаруживаем разного рода структуры безопасности, нацеленные на блокирование многообразных рисков среднего уровня, например, службы безопасности предприятий, подразделения физической, экономической или информационной безопасности сверхкрупных компаний и т. п.

Еще этажом выше располагаются органы безопасности государства, обороны страны.

И наконец, «в мировом масштабе»: международные организации безопасности и сотрудничества.

В этой иерархии важно, что все ее уровни, от глобального до приватного, взаимосвязаны, порой тесно и непосредственно. Люди всегда живут судьбой мира и страны, даже если они этого не понимают и не видят в упор. Гонку вооружений оплачивают все подряд, от олигарха до недокормленного в приюте бомжа. В стране и мире полно воинственных патриотов, которые, если бы напрямую, не дали бы ни копейки кровных на это стероидное величие. Если не предотвратить международный конфликт, он достанет в итоге каждого, не хуже, чем бандит в подворотне или врач с купленным дипломом. Если органы надзора, отвечающие за безопасность продукции и производства, не просто обирают бизнес, но и представляют для него одну из главных организационных угроз, не найти такого, чьи интересы это бы не затрагивало: начиная с того, что в цену закладываются издержки на системную коррупцию, и заканчивая здоровьем и жизнью, которым угрожают пищевые продукты, лекарства, некачественные услуги и самовоспламеняющаяся бытовая техника. Если мы гробим свое просвещение, забивая молодежи мозги всякого рода мракобесным хламом, через некоторое время кто-нибудь из наших бисмарков заявит: очередную войну проиграл… российский учитель. Тем более что такие войны — экономические, интеллектуальные, информационные и пр. — уже давно и хронически идут и так же хронически нами проигрываются.

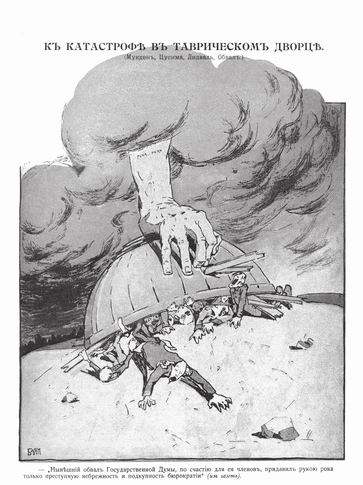

Но все эти связи без специальной рефлексии, как правило, не отслеживаются. Поэтому за свободу, мир и бездомных китов борются все желающие, а с произволом регуляторов и контрольных органов, с экспансией Минкульта в культуру, Минобра в науку и РПЦ в школу не борется почти никто, ибо пока это якобы не критично и к тому же бесполезно. Россия на глазах превращается в «запретную страну», где все зарегулировано, ничего нельзя, но почти всякое «можно» продается. Такая страна по определению обречена на загнивание, которого в сложившейся ситуации она позволить себе не может, а значит, на неизбежную катастрофу, которая уже становится вопросом времени.

Однако для понимания такого рода опасностей нужен особый горизонт обзора. Поэтому высшие позиции в иерархии структур безопасности занимают даже не инстанции широкозахватного контроля и органы госбезопасности, а именно службы стратегического планирования (если они вообще есть). Здесь просчитывают угрозы и риски, более или менее отдаленные во времени и чреватые масштабными, порой чудовищными последствиями. Внизу (а часто и наверху) не очень понимают значимость учета таких экстремальных рисков. Обывателю, например, трудно представить себе (и трудно ему объяснить), что некоторые инновации в энергетике, кажущиеся сейчас почти фантастическими, могут превратить наши сырьевые богатства в ничто, а это накроет самым настоящим обвалом если не его самого, то уже точно его детей и внуков. Тем более обывателю трудно втолковать, что, голосуя за ненавистный режим ради хотя бы той стабильности, какая есть, он сам приближает обвал. Неминуемый или вероятный — неважно: это не тот случай, когда страна и граждане могут полагаться на привычный «авось».

Здесь обнаруживается прямое соприкосновение стратегического прогноза и планирования с текущей политикой и уровнем обыденной жизни, с частными позициями и приватными жизненными стратегиями. Поэтому задача такого рода инстанций — не просто исследовать будущее и выявлять угрозы, но и делать свои выводы достоянием общества. Это вообще особенность постнеклассического знания: говорить с людьми, представлять свои результаты, ставить в известность о рисках самих исследований и тем самым испрашивать публичную санкцию общества на свою деятельность, к тому же в наше время безумно дорогостоящую. Но в данном случае это еще и вопрос своего рода медицинской этики. Известно, что плохим диагнозом пациента можно добить. Но вместе с тем, если люди готовы пойти на риск и своими руками угробить страну и будущее своих детей, они хотя бы должны делать это в ситуации информированного согласия, а не по простому незнанию.

Строго говоря, это относится как к академической и прикладной науке, так и ко всем иным институциям, связанным с получением, хранением, распространением, усвоением и ретрансляцией знания. В том числе к тем, которые традиционно считались закрытыми.

Интенсивно развивающиеся страны уже давно поняли, что секретить результаты исследований имеет смысл только в той мере, в какой это действительно необходимо для гарантий безопасности, прежде всего в сфере обороны. Чем больше результатов исследований и опытно-конструкторских разработок мы открываем, тем больше мы получаем инновационных технологий, тем активнее развивается бизнес, экономика, социальная и гуманитарная сферы. А значит, тем быстрее растет мощь страны в ее суммарном выражении, в том числе и в геостратегическом плане, в отношении безопасности. И наоборот, чем больше мы секретим от врагов, тем больше обираем своих, в итоге снижая потенциал обороны, экономики и все той же сферы производства знания. И это в «эпоху KBE&KBS» (knowledge-based economy и knowledge-based society).

То же относится и к иным формам знания. Американское разведывательное сообщество периодически публикует открытые доклады с долгосрочными прогнозами и мегасценариями развития страны и мира. У нас такое и вообразить трудно. Общество вообще не имеет представления, какие прогнозы и сценарии ложатся на стол руководству и ложатся ли вообще. (Прогностические материалы к Стратегии-2020 не в счет, потому что реальные угрозы и острые сценарии там аккуратно обходятся: жанр этих документов особый — развернутое заявление руководству о желании продолжить работу во благо Родины в статусе министра).

Мы находимся в чудовищно извращенной ситуации. Передовая наука — одна из главных угроз национальной безопасности. Производство мозгов и знания в России — еще одна отрасль сырьевого экспорта, только не дающего дохода. Фактически эта отрасль работает на наших мировых конкурентов, повышая их суммарную, комплексную конкурентоспособность — интеллектуальную, экономическую, оборонную. Через некоторое время очередной Бисмарк от мировой закулисы заявит теперь уже и вовсе по-другому: нашу войну с Россией выиграл… русский учитель.

Выхода два: изменить ситуацию, сделав так, чтобы знание работало на своих (а для этого надо менять режим, приводя его хотя бы к Конституции) — или подавить всякого рода лишнее образование и науку, а оставшееся засекретить.

Судя по всему, политическое руководство склоняется ко второму варианту.

Требования к открытости в полной мере относятся и к знанию о будущем, вообще ко всем формам работы с будущим, включая сценарные разработки и стратегическое планирование. В современном цивилизованном обществе институции, такое знание производящие, должны быть не просто публичными, но по возможности независимыми от власти, а результаты их исследований — практически полностью открытыми. Это такое же нормальное требование, как независимость академии, СМИ, суда или Центрального банка.

Однако в нашей политической культуре честную и ответственную прогностику глушат как направление, а стратегическим планированием занимаются втихую, для себя, и ровно в том временном горизонте, который ограничен деловыми и политическими интересами людей во власти. Если всерьез и открыто заняться прогностикой и стратегией, более или менее продвинутая, а проще говоря, вменяемая часть общества сразу поймет: при таких прогнозах и сценариях эту власть необходимо срочно менять как завалившую работу по всем главным направлениям, кроме воровства и пиара. А с ней менять и сам формат производства, трансляции и функционирования власти.

Но пока государство, с одной стороны, выступает (сейчас уже можно говорить «выступало») главным инициатором и пропагандистом модернизации, а с другой — оно же являлось и является ее главным тормозом. Государство борется с угрозами, само являясь главной угрозой для настоящего и, в особенности, будущего страны пребывания. Скоро станет общим местом, что нас прямиком ведет к беде не столько сырьевое проклятье, сколько институциональное, в том числе манера работать с будущим так, словно его нет, а всегда будет все то же бесконечно длящееся настоящее, когда можно за деньги от сырьевого экспорта импортировать все, начиная с изысканной еды и ценного барахла и заканчивая «современностью» и «стабильностью». И все это в стране, которая без такого, как сейчас, внешнеторгового баланса автоматически свалится в доиндустриальную архаику и в состояние труднопереносимой внутренней конфликтности.

Апокалипсис в теории и наяву

Однако надо признать, что нынешнее положение со стратегической мыслью в его совершенной и критичной форме сложилось не так давно. С навязчивым упорством, из книги в книгу, из статьи в статью я воспроизвожу выдающийся эпизод: на состоявшемся в феврале 2008 года расширенном заседании Государственного совета Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин заявил: если мы не сменим вектор развития страны, не покончим с опасной зависимостью от экспорта сырья и импорта современных технологий, мы «подвергнем угрозе само ее существование». И после почти незаметной, но эффектной паузы лидер нации добавил: «Говорю это безо всякого преувеличения».

В этот момент зал должен был бы содрогнуться, а придя в себя, потребовать: «С этого места, пожалуйста, подробнее!».

Однако страшные пророчества вождя никого не впечатлили и были восприняты как очередная фигура речи, как декоративное преувеличение, использованное человеком, вообще любящим громкие фразы и обороты с претензией.

Примерно тот же эффект был, когда Дмитрий Медведев в роли президента-местоблюстителя назвал эту проблему вопросом «выживания». Видимо, потому что Дмитрий Анатольевич тоже любили производить впечатление.

А через некоторое время подобная риторика практически исчезла из дискурса власти, даже в качестве сотрясения воздуха. Ровно как в анекдоте про паровозных машинистов:

— Ты Анну Каренину знаешь?

— Нет, а что?

— Так, ничего. Проехали…

Так у нас «проехали» главную угрозу, основной вызов цивилизации и времени и теперь занимаются чем угодно, только не вопросами модернизации, хай-тека, инновационного маневра, «снятия с иглы», диверсификации, реиндустриализации, преодоления зависимости, развития экономики знания и т. п. Острейшие проблемы национальной безопасности в стратегическом измерении то ли волшебным образом сами собой рассосались, то ли оказались надуманными, но повестка дня за последний год с небольшим изменилась кардинально. Теперь особо внушаемую часть общества, включая системных политиков и само руководство страны, возбуждают проблемы однополой любви, курения где не надо, усыновления иностранцами больных детей из России, тонировка стекол и установка видеорегистраторов в авто, а также экстремизм в форме ношения белых ленточек и одиночных пикетов, связанных одной целью. На фоне таких проблем даже безумные злоупотребления в высших эшелонах, где воруют вагонами, составами, армиями, саммитами и олимпиадами, не представляются чем-то первостепенно важным. При всей нелюбви к конспирологии, буквально все, что ни происходит в стране особо резонансного и сверх обычного, возбуждает народ, начинает казаться сплошным гигантским, сложно организованным отвлекающим маневром, политтехнологическим фейком циклопического масштаба. Интеллектуальная и духовная жизнь Святой Руси начала XXI века перенасыщена провокациями и скандалами, пафосом разоблачения, обличения, негодования и осуждения, взрывами массовых эмоций, угаром вражды по всем горизонтам и азимутам.

Завтра, когда в России начнется апокалипсис местного масштаба и для сырьевой модели отечественного образца наступит конец света, все это назовут божьей карой за грехи кощунства, мужеложства, табакокурения и поощрения закордонного детоубийства, новым изданием страшных библейских сюжетов. Оппозиция тоже объявит это карой, но, наоборот, за грехи организованного стяжательства, вселенской лжи и богохульной гордыни, за избиение младенцев запретом на усыновление, принятым по откровенно политическим, пропагандистским мотивам. И только отдельные чудаки, решившие спастись в ковчеге здравого смысла, будут высчитывать, в какой именно момент мы прошли точки невозврата и зоны принятия решений, занимаясь аморальным обликом друг друга, вместо мониторинга технологий добычи сланцевого газа или нефти из песков. А в это время великая когда-то страна под надзором Минкульта будет на глазах превращаться в место рождения бесполезных ископаемых, темных, каких и сейчас перебор.

Примерно за полгода до избрания Дмитрия Медведева Сергей Иванов, бывший тогда тоже преемником, поехал в Псков на очередной оборонный завод, где объявил символ веры новой религии спасения: «технико-внедренческие зоны спасут страну, когда обрушится сырьевая экономика». Тут важно не то, спасут или нет а то, что у первого зампреда правительства не было и тени сомнения, что сырьевая модель обрушится и страну придется спасать.

Другой вопрос: от чего именно?

В 2007 и 2008 годах вышли две книги о «Мегапроекте». А позже еще одна — примерно на ту же тему и с теми же выводами[1].

Там по пунктам были изложены основные составляющие «черного сценария». Потом эти видения были растиражированы во множестве газетных и журнальных публикаций. Основные позиции составили основу стратегических разделов в докладах ИНСОР 2009 и 2010 годов. Вот эти слагаемые бедствия:

— острый финансовый и потребительский кризис;

— социальный конфликт в открытой фазе;

— политический конфликт с плохо предсказуемыми последствиями;

— массовый и фатальный исход из страны наиболее продвинутой и активной части населения — человеческого капитала несостоявшейся модернизации;

— необратимое технологическое отставание;

— утрата ряда базовых суверенитетов: финансового, интеллектуального и информационного, технологического;

— разрушительные последствия для обороноспособности страны и «суверенитета безопасности» в целом, крайне опасные процессы в армии и в голове человека с чемоданчиком;

— нарастание сепаратистских настроений и центробежных тенденций, в итоге — второй раунд дезинтеграции;

— утрата позиций в мировом сообществе, необратимое сползание «державы» в третий мир и окончательное превращение ее в придаток развитых и развивающихся стран, в поставщика сырья, стратегическая и экономическая ценность которого неуклонно снижается.

Если подробнее, то вот как это может быть.

Контуры «черного сценария»

Постепенно снижаются доходы от сырьевых продаж, внешнеторговый баланс становится отрицательным. Эта перспектива гораздо более реальна и близка, чем принято думать. Необязательно, чтобы в стране кончились легкодоступные нефть и газ или у кого-то в мире случился прорыв в нефте- и газодобывающих технологиях, в энергосбережении, в альтернативной энергетике и пр. Сам этот рынок может остаться — просто нас на нем не будет в силу сравнительной дороговизны и нерентабельности отечественной ресурсодобычи и пр. И это на фоне прогресса других.

Чтобы понять, чем это в принципе по максимуму может обернуться, достаточно мысленно и без прикрас представить себе, что с нами будет, если цены на углеводороды упадут в ноль и завтра — а потом поделить эту катастрофу пополам, натрое, да хоть на сколько угодно: все уже и так давно на пределе. Сейчас и при щадящих сценариях вполне реально, особенно после ухода Кудрина, получить значительный дефицит федерального бюджета, проще говоря, финансовую дыру.

Далее во всю мощь начинает работать «отрицательный мультипликатор» (А. Ксан): карточный домик рушится, вызывая еще и эффект домино. Заваливаются производства и бизнесы, так или иначе завязанные на импорт, а также все, что с ними объединено технологически, организационно и экономически.

Останавливается неэкспортоориентированная (а значит, практически вся) отверточная сборка. Падают производства, в которых существенное место занимают импортные комплектующие, а с ними и вся докомплектация, все производства отечественной элементной базы, сопутствующих материалов и изделий (если таковые имеются). Ложатся целые отрасли: остатки деревообработки и электроники, химия… Начинается цепная реакция обвала, в том числе в инфраструктуре: финансовая сфера и банки, торговля, энергетика, стройка, транспорт, связь, сервисы, услуги, администрирование и надзоры всех уровней (нечего администрировать и контролировать, не за чем надзирать)…

Как следствие — острый потребительский кризис. Население лишается всего, к чему привыкло — того, чем «торгует Лондон щепетильный» и что делает жизнь заметной части россиян достаточно современной (не на что покупать гаджеты, девайсы и все, что с ними связано, то есть цифровые атрибуты и аксессуары информационного общества, вне которого мы себя уже не мыслим).

Заодно многие лишаются и самой работы. И все эти люди выходят на улицу, поскольку дома нечего делать и есть.

Далее начинаются фатальные проблемы с выплатами зарплат бюджетникам, пенсий и пособий. Вспоминается авральная переброска московского ОМОНа на Дальний Восток в декабре 2008 года, а там недалеко и до Новочеркасска 1962-го.

Уже сейчас большой вопрос, решаемы ли проблемы страны и ее народонаселения при существующей модели в принципе. Похоже, нормальный рост экономики нереален уже и при цене нефти в двести долларов за баррель.

При этом для заметного усиления социальной напряженности, судя по всему, достаточно даже не ухудшения ситуации, а всего лишь снижения обещанных и ожидаемых темпов роста благополучия — «ухудшения улучшения». Особенно это чревато при искусственно раздутых ожиданиях — безответственными посулами в ходе предвыборных кампаний.

Рейтинги начальства начинают снижаться — сперва устойчиво, затем стремительно, потом обвально. Если данные опросов и особенно фокус-групп в начале 2011 года вызвали у власти тихую панику, то снижение популярности до уровня тихой ненависти вызовет полноценный психоз с тяжелыми осложнениями в виде масштабной кампании по возврату народной любви.

Но чем больше будет потуг на харизматическую доминацию и на обожествление верховной власти, тем сильнее будет ее отторжение. При нашей традиционной персонификации политики, власти, надежд и упований без личностно адресованного чувства зависает и сам режим, государственная политика как таковая. Проблема уже не в том, что нельзя с хорошим отрывом «выиграть» любые выборы — ни местные или региональные, ни парламентские и президентские. И даже не в том, что их нельзя выиграть вовсе, хотя бы и с минимальным отрывом. Оказывается, нельзя никакими средствами, включая насилие информационное, моральное и физическое, удержать сфальсифицированный результат, как это получалось раньше. В отношениях легитимности формируется запрос на легальность. Возникает принципиально новая ситуация: мы больше не будем вас признавать, раз вы так непристойно и нагло извращаете процедуру.

Схлопывается знаменитая веберовская триада легитимности. После более чем вековой истории падений власти и спешных переучреждений государства о легитимности от традиции говорить не приходится. Легитимность от харизмы тоже сдувается, а для значительной части общества начинает работать анти-харизма лидера, причем с температурой неприятия, какую трудно припомнить в истории наблюдений. Остается формально-рациональная процедура, но ее тоже не так просто реанимировать в одночасье.

Не проходит и сакральная легитимация, поскольку начальство РПЦ начинает восприниматься наравне с руководством «Единой России», а претензии на святость — как кощунство в особо крупных размерах. Исчерпывается даже «легитимность терпения», которую упустил Макс Вебер — мы вас не ценим и даже особо не признаём, но просто до поры не хотим связываться.

Более того, за двадцать с небольшим лет постсоветской власти мы перепробовали в разных сочетаниях и с разными акцентами практически все известные из истории и политической теории формы легитимации власти как таковой: по Макиавелли — государь как циничный манипулятор, обладающий только ему доступным знанием о положении дел и об истинных интересах государства, а значит, и всех подданных; по Гоббсу — государство как миротворец, усмиряющий «войну всех против всех», якобы особо отличавшую так называемые лихие девяностые; даже по МакГиру и Олсону — государство как «стационарный бандит», обращающийся с захваченным населением по-людски, поскольку это в его же интересах, ибо позволяет максимизировать добычу во времени. Получается, что все испробовали, все на каких-то отдельных этапах более или менее удачно эксплуатировали — а в итоге все дискредитировали, практически не оставив вариантов устойчивой легитимации власти в стране.

Еще раз: единственное, на что еще можно опереться, это все та же веберовская формально-рациональная процедура. Однако после всех издевательств возврат к ней труден, если вообще возможен — особенно если учесть, что для по-настоящему легитимных выборов мало снять и посадить Чурова, обеспечить нормальное голосование и подведение итогов. Необходимы еще свободный телевизор и прочие СМИ, независимые суды, верный Конституции законодатель, правоохранительные органы и силовые структуры, не подчиняющиеся преступным приказам, а также достаточный процент населения, готового выйти на улицу в случае очередной узурпации власти и попытки переступить через нормальное человеческое достоинство.

Точно так же надо понимать и иметь в виду особое устройство нашего политического театра, в котором на сцене актеры играют спектакль высочайшей заботы и мудрого руководства, а публика точно так же играет веру в постановку и имитирует катарсис. Зал аплодирует, не выпуская из рук бутерброда, он кричит браво, не прожевав откушенное. Поэтому все это высокохудожественное и сильно творческое взаимопонимание существует только до тех пор, пока в буфете кормят на халяву — объедками распиленной сырьевой ренты. Но как только эту всероссийскую клаку перестают в привычных объемах прикармливать, социальный протест сливается с моральным и политическим, после чего латентный, изнутри тлеющий конфликт народа с властью переходит в открытую фазу. А там не хватает какой-нибудь сакральной жертвы, за которой дело не станет, если ОМОН и дальше стимулировать квартирами. Острый социальный кризис переходит в политический с плохо предсказуемыми последствиями для всех.

В атмосфере нарастающего хаоса начинается (или завершается?) эпохальный исход из страны людей с мозгами и энергией. С социального дна всплывает все, что еще не всплыло. Утечка мозгов не затрагивает только совсем уже размягченные или привязанные к Родине какими-то особыми обстоятельствами и обязательствами вроде чувства долга, а таких уже мало и далее будет все меньше. После этого на будущем страны можно ставить крест (если кто не сделал этого ранее, наблюдая стиль управления, манеры в политике и тренды в идеологии).

Как всегда при резких изменениях в экономике, происходит интенсивный, иногда просто ураганный рост дифференциации — в социальном пространстве, в отраслевом и региональном срезах. Кто-то обогащается, кто-то теряет последнее, как в ленинградскую блокаду — в чистом виде «эффект Матфея».

В особо острых ситуациях регионы ведут себя как загнанные в угол обычные, негероические люди, то есть как эгоисты. В ресурсодобывающих местностях активно распространяются и становятся все более популярными идеи сбрасывания паразитарного балласта — федерального центра и регионов-нахлебников. В прошлом цикле распада империи центр сбросил «кровососущую периферию» — Прибалтику, Среднюю Азию, часть Кавказа и даже славянских братьев по вере и крови. Передовая наука и промышленность пожертвовали мандаринами и черепицей, вином и туризмом. На этот раз, после полной и безоговорочной капитуляции перед ресурсной моделью, произойдет обратное: в ресурсодобывающих регионах горячие головы захотят сбросить в качестве лишнего балласта центр, от которого никакой пользы, кроме высокомерия, поборов, информационного насилия и удушающего контроля. Пока этот джинн в бутылке, но путинские политтехнологи старательно расковыривают пробку, выпуская на авансцену то ряженых, то вовсе отмороженных. «Политика с пеной у рта» ведет прямо к пропасти: истерика, которую сейчас направляют против оппозиции, при изменении обстановки легко канализируется против самого федерального центра.

Будет странно, если патриотически настроенная военщина не заподозрит, а потом и не вскроет заговор в высших эшелонах с целью отрезать от себя и от нефти политически потерянные столицы и обосноваться где-нибудь на территории от Приуралья до Дальнего Востока, другим крылом накрыв Татарстан и Башкирию в сговоре с закормленным Грозным и его пока еще не окончательно потерянными соседями. Если для новой Беловежской Пущи реальное место так сразу и не найдется, то ее легко можно будет придумать и эффектно предотвратить именно во избежание еще одной «геополитической катастрофы века» — развала теперь уже и самой России в ее нынешних границах. Перенять у кремлевских азы виртуальной политики для нового путча будет нетрудно.

Геостратегические аспекты «черного сценария» можно не затрагивать: сказанного достаточно для самых неутешительных выводов. Тем более не хотелось бы на ночь глядя обсуждать перспективы «мировой войны за русское наследство».

Проблема уже давно не в том, что говорится, а в том, какие выводы из сказанного делаются — или не делаются.

Смысл слов и проблема слышимости

Ко всем этим сценарным предположениям можно относиться с большей или меньшей долей скепсиса, но тогда даже самым ярым сторонникам режима придется ответить как минимум на один вопрос: что же все-таки имелось в виду, когда эти самые президенты, которых никто не тянул за язык, во всеуслышание говорили о «самом существовании страны», о ее «выживании» и пр.?

Можно, конечно, эти сентенции списать на монаршее кокетство — позирование на фоне уникальной исторической ответственности, но и тогда придется объяснить, есть ли хоть сколько-нибудь серьезные гарантии того, что эти сценарии ни при каких условиях не реализуются.

Здесь мы сталкиваемся с парадоксальным явлением: казалось бы, все сказано и все всё услышали, никто сколько-нибудь убедительно вероятность таких сценариев не опроверг, однако похоже, что с некоторых пор это ни на кого не производит никакого впечатления, ни на власть, ни на критически настроенных аналитиков, даже на оппозицию.

Власть понять можно. Когда после громких заявлений об угрозе «существованию страны», о ее «выживании», о неминуемом кризисе сырьевой модели и т. п. годами ровно ничего не делается, а зависимость от экспорта сырья только растет, возникает естественное желание эту тему замолчать, а то и вовсе о ней забыть. Что и происходит. Срабатывает простой механизм вытеснения. Тем более что в другое ухо руководству постоянно дуют совсем другие аналитики — «истинные реалисты», утверждающие, что России еще на 30—40 лет хватит нефти и газа, которые у нас якобы будут покупать если не в прежнем объеме, то во всяком случае достаточном для того, чтобы режим воспроизводился и даже на что-то претендовал. Естественно, люди слышат то, что хотят услышать, а не то, что лишает сна и остатков самоуважения. При этом обычную и вполне рациональную, но не делающую скидок аналитику переводят в разряд заполошного алармизма.

Возможно, работает и другой механизм: строго говоря, никакой убедительной программы действий по выводу страны из сырьевого тупика у власти нет — одни затертые и уже полузабытые лозунги, тогда как услужливые эксперты всегда могут нашептать, что, вообще говоря, голландская болезнь лечится больше в теории, что таких примеров, как Норвегия, единицы, а России чудесное избавление от голландского синдрома тем более не грозит — даже при самой активной позиции правительства. Отсюда еще одна по-своему понятная установка: чем браться лечить безнадежного больного, а потом отвечать за провал лечения и летальный исход, проще замолчать ранее поставленный диагноз, а потом найти способ уйти от ответственности (тем более что за такие деяния, а точнее недеяния, ответственность бывает только виртуальной и моральной, то есть для этого типа «совести» — никакой).

Сходным образом обстоит дело и с рядом ответственных аналитиков, в том числе радикально либерального крыла. На начальном этапе обсуждения концепции первого доклада ИНСОРа из этой среды прозвучали как минимум три альтернативные идеи.

Во-первых, что при любом глобальном сценарии Китай и Индия будут развиваться консервативно, а потому и впредь останутся надежными потребителями наших углеводородов.

Во-вторых, что начинать модернизацию надо с нефтегазового комплекса, а уже он мультипликатором потянет за собой остальное.

В-третьих, один наш ведущий институционалист задал тогда искренний и концептуально важный вопрос: а, собственно, стоит ли вообще так носиться с этим «черным сценарием»?

Интересное дело: в отношении несырьевой альтернативы и связанных с нею сценариев не так уж сильно расходятся позиции как тех, кому по долгу службы и месту в политико-административной иерархии положено тянуть арию «Все хорошо, прекрасная Россия!», и ряда авторитетных независимых экспертов — уже «почти несистемных» либералов.

Здесь просматриваются некоторые принципиально важные особенности и стереотипы такого склада аналитического сознания.

Прежде всего — стандартно-вероятностное мышление. Так, людям часто не приходит в голову, что, например, прогнозы консервативного развития Китая и Индии в этой системе аргументации — не более чем субъективные и сугубо вероятностные суждения. А если нет, если эти страны свернут на другой путь и не станут заниматься «экстенсивным земледелием»? Если это ошибка (сейчас уже видно, что скорее всего так оно и есть)? В этих построениях отсутствует «логика неприемлемого ущерба» (последствия «черного сценария» таковы, что при любой, даже самой малой его вероятности приходится исходить из худшего, закладываясь на катастрофический вариант развития событий). Все же атомные станции проектируют с несколько иной философией и математикой рисков, чем обычные заводы. Однако эта логика плохо укладывается в сознании экспертов, обслуживающих сверхкрупные корпорации, которые могут себе позволить прогнозы и проекты в жанре «риск дело благородное» — естественно, в разумных пределах.

Призыв начать с модернизации нефтегазового комплекса также есть проявление принципиально важного стереотипа: игнорирование проблемы ресурса времени, в том числе инерции и временного лага. Несырьевую альтернативу предлагается готовить и запускать уже после модернизации НГК, проще говоря, когда-то потом, причем сроки этого «потом» даже не обсуждаются. При всей внешней логичности схемы смысл суждения прост до неприличия и сводится к банальному «не сейчас». Будто у страны есть время на раскачку, тем более на паузу.

Здесь отсутствует понимание того в общем-то достаточно очевидного факта, что несырьевая альтернатива не возникает в одночасье, что и при идеальных условиях это вопрос минимум поколения, а то и больше. В этом смысле куда более реалистична позиция, согласно которой зоны принятия решений и точки невозврата страна проходит прямо сейчас… если уже не прошла. Проблема дефицита времени усугубляется тем, что не будет не только идеальных условий, но и хоть сколько-нибудь приемлемых обстоятельств: если модернизация и начнется, она будет проходить в условиях тотального административного саботажа и полномасштабной «войны за государство». Поэтому у модернизации не так много шансов состояться к началу кризиса ресурсной модели, даже если ее начать прямо сейчас и проводить форсированно. В этом смысле «черный сценарий» куда более вероятен, чем обычно принято думать.

Все это отчасти отвечает на третий вопрос: почему обсуждение экстремальных вариантов развития событий не только имеет смысл, но и жизненно необходимо. Именно они должны служить отправной точкой стратегического планирования. Настраиваться надо на предельно энергичное противодействие надвигающейся катастрофе — вялый вариант, отягощенный всеми возможными инерциями, получится и без нас. Переборщить с бдительностью здесь не получится при всем желании.

Отсюда прямой выход на проблему «слышимости» — а от нее и на вопрос о качестве говорения.

Если тебя не слышат, это не значит, что все сводится к проблеме со слухом у тех, к кому ты обращаешься. Видимо, что-то надо изменить в языке, в речи и в самом режиме общения, чтобы услышали? Это тем более важно, что и в обществе уже заметна психологическая усталость — готовность забыть о слишком волнительных материях и отдаться новым идейно-нравственным схваткам, поднимающим уровень адреналина, но не вызывающим хронического стресса. Поэтому стратегическое упорство сейчас гораздо важнее способности придумывать новые проблемы и сочинять новые рецепты сбережения народа, страны и человечества. Хотя, конечно, с точки зрения интересов продвижения идеологии, да и просто в творческом плане, это не самое приятное и выгодное занятие — постоянно возвращать людей и самих себя к неприятным вопросам, ответы на которые так и не были найдены.

Но радикальный скептик-«реалист» уже подступает с язвительным вопросом: а есть ли вообще смысл во всем этом говорении, коль скоро его так упорно игнорируют, причем как власть, так и само общество, расслабленное подачками и мифами?

С этим, наверное, пришлось бы отчасти согласиться, если бы уже было сказано все, что можно, и так, как нужно. А пока этого не сделано, пока даже экспертное сообщество не выработало консолидированной позиции и не вынесло публично своего не подлежащего обжалованию приговора, ответственность за мрачное будущее ровно пополам делят как те, кто не слышит и не хочет слышать, так и все те, кто давно понял, в чем дело, что-то пробормотал, а потом замолк, обидевшись на то, что его пророчества не вызвали шумного резонанса. Поэтому такого рода отстраненный «реализм» сейчас хуже воровства.

Не меняет сути дела даже вопрос: есть ли еще шанс на спасение, не является ли деградация необратимой?

Признать страну окончательно пропащей проще простого, но это был бы прямой совет власти поставить на всем крест и с удвоенной энергией завершить распил оставшегося добра. Наших людей учить этому не надо, они и так все понимают и действуют, судя по всему, сообразно худшему из возможных сценариев. Однако почему бы не вписать им в будущий приговор еще и преступно упущенную историческую возможность?

Кроме того, вопрос вряд ли сводится к простой альтернативе: катастрофа или вселенский прорыв. Падение тоже бывает разным, с разными последствиями в плане членовредительства и мучений ухода. Если мы поставим понятную и правильную цель, хотя бы и не вполне реализуемую, мы в любом случае будем двигаться в правильном направлении — а там уже выяснится, была ли историческая возможность или же она давно упущена. Если опустить руки, заранее признав поражение, мы так никогда и не узнаем, на что на самом деле способна страна, если ей не мешать, и был ли на самом деле шанс. Такое лучше проверять делом — при всем уважении к категорическому реализму экспертов.

Но для этого необходимо на полную мощь включить не только политическую волю, но также мозги и особенно рефлексию, возможно даже философическую. А с этим пока как раз дела обстоят плохо, прежде всего в установках как начальства, так и массового сознания.

Считается, если Бог решил кого-то наказать, он сначала лишает его разума. С Россией это уже явно происходит: отбытие наказания началось.

Это к вопросу о безопасности — в самом широком и правильном смысле слова.

Что виновато и кому делать

В России есть два главных вопроса — и две главные беды. Так вот, две беды — это и есть два ответа на два главных вопроса.

Но начинать надо не с того, что делать со страной, а с того, что делать с собой, со своими мозгами и языком, говорильным аппаратом.

Прежде всего представляется необходимым вообще забыть в связи с обсуждаемой темой о таком понятии, как «общее место». Для кого-то слишком многое из того, что здесь написано, покажется чуть ли не самоочевидным. Однако в связи с этим возникают как минимум три коллизии.

Во-первых, наша либеральная интеллигенция в подавляющем большинстве вышла из науки, а потому склонна распространять нормы академической этики на свою публичную и политическую активность. Согласно этим нормам повторять в тексте уже опубликованный результат неэтично, тем более аморально его тиражировать из публикации в публикацию. Такие люди в науке, особенно в гуманитарной, есть, и их не любят.

Однако в данном случае речь идет о знании как о «власти», о его публичной жизни и политической роли. Даже самый беглый обзор письменной и устной активности представителей крыла политического спектра, которое можно назвать нелиберальным (не говоря уже об «экспертном» эскорте власти и разного рода сервильной самодеятельности), показывает, что все эти люди никакой академической этикой себя не связывают и упорно долбят в одну точку. А потому эффективны. В этой среде странно было бы услышать уничижительное: я уже это читал. Тут люди без лишней фантазии, и это только усиливает суммарную суггестию их коллективной речи. В то время как либералов с мозгами в идеологии и политике постоянно подводит избыточная креативность. Мысль не прожгла, идея не овладела массами — сочиним другую, как цыгане из поговорки, которым проще нарожать, чем помыть.

Во-вторых, необходимо, на мой взгляд, избавиться от лишнего эгоцентризма — и прежде всего тем, кто в значительной мере разделяет сказанное в этой статье. Интеллектуальное экспертное сообщество состоит не только из них. А потому пишем мы не только друг для друга, тем более не только друг другу. В том же самом экспертном сообществе, включая его респектабельно-оппозиционную и даже радикально настроенную фракции, найдется немало тех, кто весь этот алармизм готов оспаривать, как по сути, так и по форме и по функции. А пока это так и раздрай в оценках перспективы существует даже между своими, не может быть серьезных претензий и к самой власти: она уж тем более не обязана очернять будущее, бросая тень на светлое настоящее.

В-третьих, остается еще общественное мнение в самом широком смысле этого слова. Пока нас не услышали, можно считать, что мы и вовсе ничего не говорили. В этом смысле «общее» для нескольких человек — пусть даже для нескольких десятков — место вовсе общим не является. Таковым оно становится только когда его услышали, усвоили и приняли миллионы. Или хотя бы для начала слой активных медиаторов — лидеров общественного мнения. Здесь мы находимся в буквальном смысле слова на стартовой позиции, в нулевом цикле — несмотря на все написанное и опубликованное или просто рассказанное друг другу на творческой кухне.

К тому же нет более или менее общего и приемлемого понимания того, что должно было бы стать «общим местом» в обзоре стратегической перспективы.

Представляется, что в первую очередь экспертному сообществу следует договориться — пусть хотя бы на уровне внутрицехового компромисса — о том, что можно считать значимо вероятным «черным сценарием». Но тут следует сделать две оговорки.

Этот общий взгляд на положение и перспективу должен исключать только те прогностические допущения и сценарные ходы, про которые подавляющее большинство экспертов могут со стопроцентной уверенностью сказать, что они не реализуемы ни при каких условиях. Если вероятность остается, сценарий должен быть учтен, вне зависимости от того, какова она.

Кроме того, катастрофические сценарии, признанные практически невероятными, не отбрасываются вовсе, а также прорабатываются в части выявления маркеров, по которым можно судить, что процесс развивается по траектории, ранее считавшейся невозможной. Типичный пример: можно считать невероятным, что какое-нибудь из поколений руководства начнет работать на сценарий нового этапа дезинтеграции в целях политического и экономического самосохранения, но признаки такого рода поползновений всегда полезно иметь в проработанном и каталогизированном виде. Тем более что существует не совсем бредовая концепция, согласно которой единственный путь для России в современную цивилизацию связан именно с дезинтеграцией, которая позволила бы трансформировать империю в республику. Не хотелось бы оказаться с пустой головой, если и когда вдруг придется делать выбор, с каким сценарием дезинтеграции работать: с отделением богатого ресурсами концлагеря или же с новой сборкой страны, но уже республиканской. А для этого надо знать и отслеживать симптомы даже того, что едва ли не всем сейчас представляется невероятным.

Далее, при выработке стратегии этот компромиссный (но зато солидарный) негативный сценарий должен быть принят… именно как базовый, причем опять же независимо от вероятности его реализации. Неприемлемые потери должны быть исключены в первую очередь и с максимальной гарантией. В этом плане умиление вызывают сценарные проработки под разные варианты Стратегии-2020, в которых с одинаковым хладнокровием рассматриваются как «инерционные» варианты, так и «модернизационные». Чем чреват инерционный сценарий хотя бы в среднесрочной перспективе, даже не обсуждается. Более того, на полузакрытом экспертном уровне с поистине олимпийским спокойствием проговаривается, что у инерционного сценария много больше шансов, чем у модернизационного, и руководство неявно именно к нему и склоняется. Это спокойствие дорого обошлось стране: начальство и склонилось к «инерции» — ровно до разворота вспять.

На позапрошлом Экономическом форуме в Перми после доклада, в котором автор еще раз коснулся темы «черного сценария», один из ведущих мыслителей ГУ ВШЭ с риторическими интонациями спросил буквально следующее: вы и в самом деле думаете, что в состоянии испуга можно принимать адекватные решения и что власть в этом состоянии сможет адекватно реагировать? Чуть позже товарищу объяснили, что необходимые действия в таких ситуациях только и делаются под влиянием испуга. Мне же кажется, что проблема как раз в том, что эту власть никакие испуги даже близко не пронимают: мы живем в стране непуганых экспертов и начальников, ублажающих друг друга в шаге от пропасти.

Зияющей дырой во всей этой антикризисной стратегии является отсутствие сколько-нибудь убедительно проработанного проекта «несырьевой альтернативы». Даже когда в официальных документах стратегического уровня сквозь зубы высказываются правильные соображения, касающиеся институциональных реформ, там вовсе отсутствует анализ причин многократных провалов такого рода начинаний в самом недавнем прошлом — пусть не фундаментальных, а хотя бы тактических и технических. Эта «политика граблей» не только неискоренима, но и становится все более выраженной и системной. А пока нет понимания и публичного признания того, как именно все эти попытки уже не раз технично срывали, говорить о любых упреждающих антикризисных мерах преждевременно.

И наконец, проблема «старта модернизации». Хотелось бы назвать ее пресловутой, но не получается, поскольку об этом практически не говорят. Стратегии рисуются таким образом, будто в этот поток запланированных действий, которые и составляют реформу, можно войти в любой его точке, а не только у истока. Поэтому и появляется возможность бредить Сколково при существующих стандартах, технических регламентах и нормах безопасности, при этих правилах согласования проектов, при этой системе госзакупок, наконец, при всей этой экономике, отторгающей не только любые инновации, но и производство как таковое. И главное, нет определения того первоначального минимума действий, без которого все остальное бессмысленно — лучше не начинать. Нет представления о том элементарном наборе простейших мер, глядя на которые общество сказало бы: дело действительно сдвинулось — модернизация началась.

Со второй бедой у нас пытаются бороться… дорожными картами и пошаговыми планами. Осталось малое, но и самое трудное — сделать хотя бы первый шаг на пути, уводящем от пропасти.

[1] См.: Рубцов А. В., Богословский С. А. Мегапроект для России. Экономика, политика, стратегия. М., 2007; Рубцов А. В., Богословский С. А. Мегапроект. О формате и контурах стратегии национального развития. М., 2008; Рубцов А. В. Российская идентичность и вызов модернизации. М., 2009.