Опубликовано в журнале Отечественные записки, номер 1, 2013

Наверное, сейчас очень многих пугает то, что знания быстро теряют свою ценность. Надвигающуюся опасность иначе как мракобесием не назовешь. Речь ведь не просто о знании чего-нибудь, а о знании фундаментальном — на основании которого только и можно построить рациональное отношение к действительности. Рациональное — значит основанное на разуме и критическом отношении к происходящему. Когда фундаментального знания нет, человек легко попадает под власть суеверий и предрассудков, на его действия легко влияют разные мелкие жулики, выдающие себя за шаманов и знахарей, а то и крупные мошенники под видом гениальных изобретателей, идеологов-новаторов или религиозных мессий.

На первый взгляд, главная проблема — в системе образования. Невежественность нынешних студентов убийственна, об этом говорят все вузовские преподаватели. Не слышно, правда, жалоб на невежественность школьников, что, приняв как данность невежественность студентов, можно объяснить лишь двумя способами: либо она упала до минимума уже давно и потому перестала кого-либо удивлять, либо так выросла невежественность учителей, что они перестали замечать невежественность своих подопечных. В очень плохом состоянии находятся практически все научные учреждения, и даже когда власть понимает, что с этим надо что-то делать, и согласна, что наука может быть для чего-то полезной, она никак не может взять в толк, что надо делать и для чего.

Если так, то положение можно исправить, улучшив образование и дополнив его различными научно-популярными мероприятиями. Научные знания должны содержать противоядие от мракобесия в себе самих. Но, увы, проблему не решить столь простыми методами! Ее корни, как я намерен показать, гораздо глубже и лежат отчасти в природе самой науки, в том, что она достигла такой стадии в своем развитии, когда сама стала тормозить собственный рост и препятствовать собственному распространению.

Периоды, отмеченные необычно быстрым ростом знаний, в истории человечества всегда бывали относительно короткими — птолемеевский Египет, халифат при Аббасидах, Европа в Новое время. Именно в течение таких периодов открывались знаменитые библиотеки и университеты, строились музеи и кунсткамеры, создавались дома знаний и обсерватории. С одной стороны, движущая сила этих процессов имела социальную природу: даже очень сильная тяга к знаниям одного-единственного монарха недостаточна для масштабных преобразований, и создается впечатление, что очень многие люди в течение этих периодов стремились овладеть науками. Если говорить об относительно недавних примерах научных открытий, вызвавших бурный общественный интерес, то это прежде всего теория относительности Эйнштейна и теория происхождения видов Дарвина. Из еще более свежих примеров — бозон Хиггса, квантовая телепортация и эксперименты на Большом адронном коллайдере[1]. С другой стороны, подобный интерес никогда не охватывает и не может охватить общество в целом. Даже сейчас — и даже среди представителей образованной части общества — отнюдь не редко можно встретить людей, ничего не знающих ни о бозоне Хиггса, ни об экспериментах на БАК, ни о теории Большого взрыва.

Тем не менее на научный прогресс может работать и та часть населения, которая не отдает себе в этом отчета. Так было, например, когда в нашей стране в 1950—1960-е годы создавались атомная и термоядерная бомбы, разрабатывались первые урановые реакторы и осуществлялись первые космические полеты — беспилотные и пилотируемые. Многие люди совершенно резонно связывают яркие и очевидные, но во многом относящиеся к сфере новых технологий, достижения с прогрессом в значительно менее видных и наглядных областях фундаментальных наук. Прежде всего с классической электродинамикой, теорией относительности, квантовой механикой, квантовой электродинамикой, методами теории возмущений в классической механике. Люди, подозревающие эту связь, абсолютно правы, хотя детали почти никому из них не понятны. Большая часть этих фундаментальных теорий создавалась в XIX и первой половине XX века.

Роль общества в развитии науки тогда тоже была весьма велика и тоже не всегда осознана, только проследить ее гораздо труднее. Но нам известно, как высоко представители разных социальных слоев чтили тех, кто работал в научных учреждениях и делал научные открытия, как во многих семьях стремились приобщить детей к наукам, с каким успехом проходили публичные научные лекции. Мы можем судить об этом хотя бы по художественной литературе или по тем привилегиям, которые были тогда у университетских профессоров. Апелляция к науке придавала весомости всякому аргументу.

Теперь же науке доверять больше не модно. Правительства не поручают ученым ответственных задач и все реже обращаются к ним за советом в сложных ситуациях, родители не поощряют желание своих детей идти на научные специальности университетов, представления людей о мире все меньше зависят от наличных научных знаний. Риторического оборота «наукой доказано» сейчас не гнушаются только отпетые демагоги — всем прочим на интуитивном уровне ясно: «доказано наукой» еще не означает «окончательно». В происшедшей перемене чувствуется определенный парадокс: ведь, строго говоря, за прошедшие сто лет наука далеко продвинулась, и ее достижения видны не только тем, кто знаком с теориями, они и в расцвете новых технологий, за каждой из которых стоят научные достижения последних 10—20 лет. В чем же дело?

О том, как научные знания влияют на массовые представления людей, в особенности в прошлом, судить довольно сложно. Один из путей — произведения искусства. Например, шарообразность Земли очевидна у Данте и в «Божественной комедии», и в «Пире», но в «Сотворении мира» Босха картина космоса совершенно иная: плоская Земля полностью занимает экваториальную плоскость шарообразного мира. От Данте до Босха около двухсот лет. Шарообразность Земли была открыта как минимум двумя тысячами лет раньше их обоих, а в начале нашей эры даже довольно точно измерен диаметр нашей планеты, и довольно точное его значение приводит Данте. И дело не в том, что Данте относится к более просвещенному социальному слою, чем Босх. Они оба относятся примерно к одному и тому же слою в своих обществах, они оба не проводят научных изысканий, в обоих обществах есть слой ученых, которым известно о шарообразности Земли и ее размерах, но в обществе, где жил Данте, воздействие научных теорий на данный слой существенно сильнее, чем в обществе, где жил Босх.

Научная революция начинается

С легкой руки Томаса Куна[2] научные революции однозначно связываются теперь со сменами парадигм. В соответствии с используемым самим же Куном примером о смене парадигм мы можем говорить всякий раз, когда появляется необходимость переписывать учебники. Иначе говоря, когда профессора — а именно они проводят большую часть научной работы в том обществе, которое было перед мысленным взором Томаса Куна, когда он создавал свою теорию, — приходят к убеждению, что следующее поколение исследователей надо учить не так, как учились они сами. Речь идет о смене поколений ученых, которым надо вовремя узнавать, что в той отрасли науки, которой они посвятили свою жизнь, произошли кардинальные перемены. Такое случается совсем не редко, и в большинстве случаев проходит незаметно не только для широкой публики, но даже для ученых других специальностей. Однако среди множества научных революций есть одна, для которой слова «научная революция» служат не столько определением сути случившейся перемены, сколько условным названием, и поэтому существует тенденция писать его с прописной буквы, как имя собственное: Научная революция XVII века.

В хронологическом отношении она целиком укладывается между Коперником и Ньютоном, или, если счет времени вести по книгам, то от сочинения «О вращении небесных сфер» (1543) до «Математических начал натуральной философии» (1687). Каждая из этих книг, а также немалое количество написанных между ними, вполне могут считаться парадигмальными, и поэтому правильнее было бы говорить не об одной революции, а о пучке революций. За прошедшие полтора столетия студенческий куррикулум оказался полностью переписанным, независимо от специальности студента (речь, разумеется, не идет о праве, медицине или теологии). Дело, однако, этим не ограничилось.

Благодаря Ньютону, а даже в большей степени его континентальным интерпретаторам, и прежде всего Вольтеру и Эмилии дю Шатле, мир теперь представал перед умственным взором ученого строго упорядоченным системой физических законов. И если у самого Ньютона, в особенности в третьем прижизненном издании его «Начал», подчеркивается божественная природа описываемых в книге законов, то в континентальной версии божественное полностью пропадает — законы отождествляются с самой природой. В этой версии ньютоновской картины мира есть место бесконечному пространству, абсолютному и не зависящему от любых протекающих в пространстве процессов времени, парящим в пустоте небесным телам, движение которых полностью определяется аксиомами-законами, дополненными законом всемирного притяжения.

Мы не можем полностью проигнорировать, что даже в такой картине мира не удается полностью избавиться от потустороннего. Кроме мира явлений в ней есть и мир истины. Это мир неподвижных и неизменных законов природы. Наличие этой обратной стороны действительности позволило Карлу Попперу называть мир современной науки миром Парменида — по имени древнегреческого философа, первым описавшего неизменный и неподвижный мир истины, противопоставив его миру иллюзий. Работа ученого нередко понимается как открытие новых или исследование уже известных законов природы. Попытки избавиться от такой раздвоенности мира хорошо известны — например, можно отрицать объективность законов, полагая их изобретением человеческого ума («Мы не обнаруживаем законы в природе, а навязываем их ей», — писал в XVIII веке Дэвид Юм[3], а потом его почти дословно повторил Анри Пуанкаре[4] в XX веке), — но мы не будем их обсуждать, поскольку они мало отразились на эволюции научной картины мира.

Вместо этого я скажу несколько слов о мнении некоторых людей, что неверно говорить об изменении картины мира в результате Научной революции XVII века. Революция принесла с собой само представление о мире как картине. Возможность посмотреть на него как на совокупность организованных и упорядоченных, однако полностью отделенных от субъекта деталей предполагает слишком высокую степень сепарации субъекта от объекта, не мыслимую ни для средневекового, ни для возрожденческого человека. Не оспаривая сейчас этой точки зрения в целом, следует держать во внимании определенные различия между обыденным сознанием и изощренным сознанием ученого (или представителя более или менее близкого к ученым художественного сообщества). Научная революция XVII века поменяла смысл прилагательного «научный» в выражении «научная картина мира».

Взгляд социолога на Научную революцию XVII века

«Величайшему прогрессивному перевороту», — по выражению Фридриха Энгельса, отделившему Новое время от всех предшествующих эпох, — посвящено множество научных монографий и популярных книг. Среди первых — работы 1930-1950-х годов знаменитого французского философа русского происхождения Александра Койре[5] и совсем недавняя диссертация Д. Н. Дроздовой[6]. В промежутке появились важные и обстоятельные монографии Исаака Бернарда Коэна[7], Х. Флориса Коэна[8], В. С. Кирсанова[9], А. Руперта Холла[10], Алистера Кромби[11]. Применимость к научному прогрессу понятия «революция» вообще и непрерывность накопления научного знания в период между XVI и XVIII веками не раз оспаривались. Среди наиболее ярких континуистов — знаменитый философ-позитивист, не раз охаянный еще самим Лениным выдающийся историк средневековой науки Пьер Дюэм, и Раффаэлло Каверни, автор пятитомной «Истории экспериментального метода в Италии».

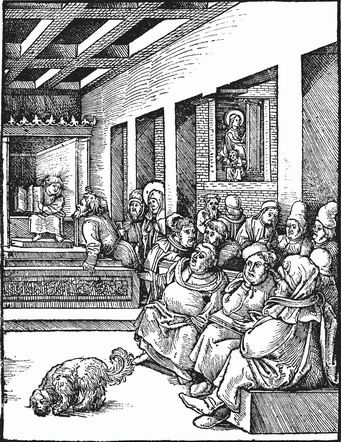

Не рассматривая здесь аргументов континуистов, я хочу лишь отметить, что все они относятся именно к внутреннему содержанию деятельности ученого и эволюции используемых им понятий и теорий. Они ничего не говорят о характере взаимодействия ученых и неученых. Между тем именно в XVII веке он существенно изменяется. Леонардо Ольшки довольно точно подмечает это изменение[12]. Наиболее яркий пример здесь — Галилео Галилей. Весь тираж его первой книги «Звездный вестник», вышедшей в свет в 1609 году на латыни, был распродан моментально. Как писал об этом из Праги Иоганн Кеплер своему другу Г. Г. Герварту фон Гогенбургу, считалось, что Галилей сообщил в этой книге об увиденных им на Луне маленьких человечках, и поэтому ему, Кеплеру, не досталось ни одного экземпляра из тысячного тиража.

Вряд ли Галилей рассчитывал на подобный успех своего сочинения, однако выводы сделал. Его следующие книги, написанные по-итальянски, предполагали не университетского читателя, а не знакомого с латынью, но обладающего живым умом и стремящегося к познанию природы virtuoso. Особенно ясно это видно в его «Диалоге о двух главнейших системах мира» (1632). Яркий художественный язык, тщательно продуманные примеры и образы, нарочитое отсутствие каких бы то ни было ссылок на специальную литературу и довольно редкие отсылки на суждения авторитетов вроде Аристотеля и Платона — все позволяет довольно внятно очертить облик предполагаемого читателя. И дальнейшее развитие событий показало, насколько прав был Галилей в своих оценках: успех книги был настолько впечатляющим, что, несмотря на инквизиционный запрет, уже через пять лет вышел ее латинский перевод в Голландии.

Но о чем была эта книга? Что подразумевается под системой мира? Нетрудно убедиться в том, что при наличии некоторых непринципиальных различий, система мира — это и есть научная картина мира. Большинству тех virtuosi, кому Галилей адресовал свое сочинение, было не известно и в общем-то не интересно, каким видел устройство Вселенной Птолемей. Никто из них никогда не заглядывал в книгу Коперника. Но к концу первой трети XVII века вопрос о том, как устроена Вселенная, приобрел для них исключительную важность. С социологической точки зрения это означает, что где-то в это время, примерно между Коперником и Галилеем, наука приобрела функцию значимого мировоззренческого фактора. Нельзя исключить, что в XVI веке социум жил, не имея перед глазами определенной картины мира, как трудно, например, заподозрить какую-то картину мира у обитателей муравейника. Для адекватной повседневной деятельности вполне достаточно точно воспроизводить имеющиеся поведенческие паттерны. Однако в XVII веке вопрос об устройстве мира почему-то обеспокоил многих, и ответы, даваемые наукой, оказались привлекательными в самом широком смысле слова.

Подобное отношение сохранялось довольно долго. Не стоит надеяться найти тому подтверждения в каких-либо опросах общественного мнения или исследованиях на фокус-группах, но об этом ясно говорят, например, персонажи художественных романов, рост числа университетов и изменение социального состава студентов. Есть и менее очевидные, но не менее яркие подтверждения. Так, многие важные научные открытия в XIX веке делают уже не профессиональные ученые, а на первый взгляд довольно далекие от науки люди: интерференцию волн открывает врач Томас Юнг, тепловой эквивалент работы находит пивовар Джоуль, первые шаги к созданию электродинамики делает переплетчик Майкл Фарадей. Последний пример особенно показателен, так как Фарадей — из очень бедной семьи и максимум, что мог себе позволить, это самообразование в свободное от работы время. Семья не проклинала его за неспособность и нежелание с максимальной выгодой воспользоваться освоенным ремеслом, а восторженно поддерживала в сомнительном предприятии, в том числе материально.

И все-таки, как показывает исторический опыт, включенность науки в общественную жизнь — всегда явление временное. Рано или поздно число людей, не занятых в научных исследованиях, но готовых, с одной стороны, оказывать им разнообразную поддержку, а с другой — принимать результаты этих исследований как важный компонент своего мировоззрения, должно было сократиться. Это и произошло, однако при обстоятельствах довольно странных и в истории уникальных, ибо никогда еще не возникало цивилизации столь технико-зависимой при почти полном безразличии к естественно-научным основаниям этой самой техники. Поэтому уместен вопрос «почему?» — точнее, «почему именно сейчас?»

Прежде чем попытаться на него ответить, надо остановиться еще на двух связанных с ним темах. Во-первых, этому предшествовала еще одна интеллектуальная революция, не укладывающаяся в куновскую схему «смены парадигм». Во-вторых, по мнению многих историков науки, после Научной революции XVII века не могло оставаться места религии в мировоззрении. Но это мнение, однако, оказалось ошибочным. С последнего и начнем.

Научное и потустороннее

При том что научная картина мира стала важным компонентом мировоззрения среднестатистического жителя Европы в XVIII веке, нельзя сказать, чтобы все иные компоненты были сразу и безоговорочно вытеснены. В известном анекдоте генерал Бонапарт удивляется, что в книге Лапласа «Изложение системы мира» (1796) совсем не видно роли Бога. «Гражданин первый консул, — якобы ответил на это Лаплас, — мне не нужна была эта гипотеза». Заметим, что в тот момент Лаплас был уже очень близок к своей детерминистической идее. По его представлениям, космос как целое описывался системой дифференциальных уравнений относительно координат и скоростей всех материальных точек, из которых он состоит. Лапласу не были известны трудности, возникающие в связи с бесконечным множеством этих точек, равно как и в связи с бесконечным временем их существования. Он полагал, что при любых начальных условиях эти уравнения могут быть решены, полученное решение будет единственным и достаточно гладким, чтобы быть аналитически продолженным как угодно далеко и в будущее, и в прошлое. Продолжение не будет натыкаться ни на какие препятствия вроде состояний с бесконечной плотностью, которые бы сделали полученное решение бессмысленным, а дальнейшее его продолжение невозможным.

По словам современника Лапласа астронома Эрве Фая, от которого мы знаем историю этого анекдота в наибольших подробностях, Лаплас имел в виду вполне определенную гипотезу, и это вовсе не гипотеза о существовании Бога. Уже Ньютону было известно, что орбиты планет Солнечной системы эллиптические

только приблизительно. Они были бы такими, если бы не было взаимного притяжения между планетами — только между каждой из планет и Солнцем. Поэтому, как считал Ньютон, Богу время от времени приходится вмешиваться в естественный ход вещей и слегка поправлять орбиты, возвращая их на место. Лаплас показал, что учет притяжения других планет усложняет форму орбит, но не делает их неустойчивыми. Таким образом, гипотеза Ньютона о периодическом вмешательстве Бога в движение небесных тел излишняя — проблема решается естественным путем.

Но даже если отвлечься от открытых Лапласом математических каверз и каверз, не известных ему, вряд ли можно было ожидать, чтобы он всерьез удивился, узнав о несогласии современников рассматривать мир как систему бесконечного числа материальных точек, между которыми не действуют никакие другие силы, кроме силы всемирного притяжения. Он описывал лишь один из возможных аспектов мира, который оказался вполне замкнутым и самодостаточным: с этой точки зрения мир существует так, что гипотеза Бога не нужна. Благодаря избыточности этой гипотезы, в этом аспекте — мир вполне предсказуем. Но это не единственная ненужная гипотеза. Влюбленные, испытывающие или не испытывающие те или иные чувства, художники, впадающие или не впадающие в те или иные состояния и располагающие лишь ограниченным набором средств для выражения своих чувств, поэты, подверженные прихотям своего вдохновения, — все они находятся за пределами досягаемости выбранной им оптики и на увиденное не повлияли. Иначе говоря, инструмент для наблюдения физического мира был выбран правильно, но часть действительности за пределами его видимости оставалась непредсказуемой.

XVIII и XIX века были временем расцвета не только науки, но и культуры в целом. В то время как художественная мысль открывала все новые и новые формы прекрасного, философская мысль пыталась примирить детерминизм космоса со свободой творческого духа. Сильные дуалистические концепции, возникшие позднее, показывают, насколько трудно, а может даже и невозможно было прийти к удовлетворительному результату.

Разного рода мировоззренческий дуализм уже не раз возникал в истории европейской культуры. Вспомним хотя бы латинский аверроизм[13], пытавшийся в учении о двойной истине разрешить проблему совмещения христианской догматики, с ее представлениями о сотворении мира и эсхатологией, с физикой Аристотеля, в которой надлунный мир должен быть неизменен и потому несотворим и вечен. Средневековая философия, занимавшаяся, в частности, и этой проблемой, не знала границы между теологией и естествознанием (философией природы), ставшей принципиальной в Новое время. Задача могла начаться с божественной благодати и незаметно перейти к движению тел под действием силы тяжести (точнее, если пользоваться языком того времени, местного движения элементов, находящихся за пределами своего естественного места). Дуалистическую трактовку своих астрономических открытий предлагал Галилей в начале XVII века, когда доказывал, что не следует искать в Библии ответов на вопросы относительно устройства природы. По его мнению, священные тексты сообщали человеку только о том, о чем он не мог узнать сам. Природа — это открытая книга перед его глазами; знакомому с языком, на котором она написана, не представляет труда узнавать обо всем самому. Другое дело — вопросы морали и спасения души. Об этом человек ничего не найдет в книге Природы и должен обратиться к слову Божьему.

Видимо, именно такое соотношение науки и религии подразумевал папа римский Иоанн Павел II, когда в 1979 году во время торжественного заседания Папской академии наук обратился вдруг с призывом пересмотреть дело Галилея. Он призвал историков и теологов академии выяснить, как могло такое случиться, что светский человек в вопросах теологии оказался более прав, нежели теологи, а потом еще из-за этого и пострадал.

О «гипотезе Бога», излишней для Лапласа, счел необходимым прямо заговорить Ньютон. Для него было немыслимым существование этого мира с его законами без потустороннего, не умопостигаемого мира божественной воли, проявляющей себя не только и не столько в исправлении накапливающихся ошибок в исполнении законов, но в самом их наличии. К прямому объединению нашего и потустороннего миров в рамках единого универсального мировоззрения стремился и невольный соперник Ньютона, одновременно и независимо открывший дифференциальное и интегральное исчисление, а в дополнение к нему еще и одну из первых формулировок принципа сохранения механической энергии, — Г.-В. Лейбниц. Картина мира при отсутствии в ней человека представлялась ему неполной, а вписать в нее человека, опираясь только на законы движения тяжелых идеально упругих тел, он полагал невозможным.

Разумеется, выдающимся людям совершенно необязательно шагать в ногу со временем. Но идущих в ногу всегда не так много, как может показаться со стороны. Превращение науки в социальный фактор и, как следствие, превращение ее в фундамент технологического прогресса, не привело и не могло привести к тому, что именно она и только она стала основой мировоззрения каждого жителя Европы. Многие, не выпадая из культуры, находили смысл своего существования в своей связи с потусторонним, либо игнорируя развитие наук, либо объявляя его иллюзорным. После наполеоновских войн Европа переживала шок, заставивший с ужасом и неприятием увидеть в революции плоды французского материалистического просвещения. Вследствие этого чрезвычайное распространение получили романтические течения в философии, а в обыденной жизни — увлечение мистицизмом. Так, для России середина XIX века — время увлечения столоверчением, романтизмом Шеллинга, темными идеями Сен-Мартена[14].

Сосуществование в одном социуме и в одно время столь противоречивых умонастроений отнюдь не парадоксально. Это скорее норма, чем исключение. Разумеется, делались попытки примирить их в рамках единой (хотя бы и дуалистической) философской системы, однако обыденному сознанию бывает сложно употребить философскую систему — порождение единого ума или даже целой школы — как основу для формирования социально значимого мировоззрения. И еще надо заметить, что со стороны науки делались попытки скорее либо объявить противника не существующим, либо находящимся в плену предрассудков, что бывает плохой тактикой в споре, даже если и не лишено оснований.

Итак, общество в целом согласилось с тем, что мир — это бесконечная система материальных тел, управляемых законами Ньютона. Что в бесконечной Вселенной есть похожие на Солнце звезды, вокруг которых вращаются похожие на Землю планеты. Что на каких-то из них должна быть жизнь и даже, возможно, разумные существа. Что на этих планетах действуют в какой-то форме законы эволюции и пр. Однако все это сосуществует с Богом-творцом, находящимся где-то за пределами этого пространства и этого времени (что, правда, не мешает ему присутствовать здесь — всегда и везде), вечным пристанищем душ умерших, также находящимся где-то за пределами этого мира (то есть этого пространства и времени) и, возможно, за пределами божественной обители также, но вполне открытом для общения в несложном, хотя и немного странно организованном ритуале. У каждого из живущих есть своя душа, которая хотя отчасти находится в этом мире, но принадлежит скорее иному.

Вот именно такое странное сочетание мировоззренческих компонентов и предопределило весьма успешное и быстрое развитие европейской культуры вплоть до начала XX века. Затем равновесие стало нарушаться.

Кризис нашего времени

Заглавие этого раздела взято у Рене Генона. Так называлась его книга 1929 года, весьма популярная среди французских мистиков первой половины XX века. Относительно недавно она была переведена на русский язык, и, судя по реакции критики, проблемы, которым она посвящена, все еще не утратили актуальности. Сам Генон считал, что «кризис нашего времени» начался почти 400 лет назад, на рубеже XVI и XVII веков. Не все поклонники его книги приняли такую датировку, однако в своем суждении он был не одинок. Более того, не он первый стал рассматривать все Новое время как кризисное. Среди российских мыслителей на такой позиции стоял, например, В. Ф. Одоевский, один из основателей и наиболее активных членов московского философского кружка любомудров.

В философском романе «Русские ночи» (1844) Одоевский называет «бедственным» поворот в истории науки, случившийся по вине Фрэнсиса Бэкона. Суть этого поворота, по мнению Одоевского, в чрезмерной дифференциации наук: химики не знают математики и не интересуются ею, математики полностью игнорируют вопросы науки о жизни, и представители всех трех наук не придают никакого значения существованию музыки. Так что естествознание не только утрачивает внутреннее единство, но и оказывается отделенным пропастью от всей остальной культуры. Конечно, подобная специализация не означает, что в обществе нет универсалов-практиков, которые из кирпичиков, позаимствованных в самых разных науках, выстраивают собственную модель мироздания, помогающую им в решении каких-то специфических задач.

Пример такого универсала нам дал Конан Дойль в лице Шерлока Холмса, он же одновременно показал, в чем ограниченность такого типа. Шерлок Холмс, будучи в курсе результатов последних исследований свойств ядов, совершенно равнодушен к астрономии, поскольку знание ее никак не упрощает решения стоящих перед ним задач и лишь занимает полезное пространство памяти. С некоторой натяжкой можно сказать, что его картина мира сформировалась независимо от науки, однако наука сыграла большую роль в наполнении этой картины деталями. Тем не менее, если бы ему понадобилась большая концептуализация своего понимания природы, можно не сомневаться — в основных чертах оно совпало бы с классическим естествознанием XIX века. Но если попытаться мысленно перенести Шерлока Холмса на пару десятилетий в будущее, оснований для уверенности станет значительно меньше.

Отвлекаясь от смыслов, вложенных в понятие кризиса Геноном и другими мистиками, нам нетрудно будет придать иное значение той же формулировке. На рубеже XIX и XX веков с физикой случилась неприятная вещь, которую также вполне уместно называть кризисом. Был обнаружен целый пласт природных явлений, не просто необъяснимых в рамках имевшихся теорий, а, как постепенно выяснилось, прямо-таки несовместимых с ними. Причем случилось это в тот момент, когда многие уже думали, что все здание теоретической физики построено от основания до самых сложных физических явлений. Вопрос заключался в том, как объяснить с позиций физической теории феномен жизни.

Первое возникшее осложнение носило сугубо теоретический характер: совместить друг с другом две относительно новые теории — электродинамику, развитую в работах Дж. К. Максвелла[15], с термодинамикой, к которой Максвелл также приложил руку, но основные ее идеи были высказаны на несколько десятилетий раньше Сади Карно[16]. Есть простой мысленный эксперимент: на тело, находящееся в вакууме, падает свет от какого-то удаленного источника, например от солнца. Для простоты считалось, что тело поглощает все падающие на него лучи, но это ограничение не принципиально. Поглощая даже часть падающей энергии, тело будет разогреваться. Единственный способ избавляться от избытка энергии — это отдавать ее, опять же в виде электромагнитного излучения. В состоянии равновесия количество поглощаемой энергии должно быть равно количеству излучаемой, но одно и то же количество энергии можно излучить очень по-разному — это могут быть и радиоволны, а может быть, и рентгеновские лучи. Причем из общих соображений очевидно, что форма излучения не зависит ни от природы источника, ни от того, что из себя представляет освещаемое тело… Все определяется исключительно температурой, до которой тело удается нагреть. Зависимость должна была получиться очень простая, но все попытки решить задачу классическими методами приводили к абсурдным результатам.

Второе осложнение поначалу доставляло хлопоты скорее экспериментаторам. Поскольку считалось, что свет распространяется в некоторой очень неплотной среде, светоносном эфире, надо было обнаружить у этой среды еще какие-то свойства, кроме свойства переносить электромагнитное излучение. В частности — скорость, с которой через нее движется наша планета. Однако никаких свойств не обнаруживалось. В частности, любые измерения скорости Земли относительно эфира неизменно давали ноль. И тогда задача встала уже перед теоретиками: можно ли построить такую теорию, в которой свет распространялся бы не в какой-то гипотетической среде, а просто в вакууме.

Оба осложнения к началу 1930-х годов были преодолены, но ценой довольно значительных потерь. Первое потребовало создания квантовой теории. Второе — теории относительности. Новые теории подорвали основания всей классической науки и дали совершенно новые определения таким понятиям, как «пространство и время», «измерение», «материальная точка». Теория относительности не только похоронила абсолютные пространство и время, но пришлось проститься и с интуитивно очевидной независимостью одновременности событий от системы отсчета. Квантовая механика добавила новую сущность — волновую функцию, для которой никак не удавалось подобрать подходящий физический объект. Кроме того, она сделала невозможными одновременные измерения с произвольной точностью координат материальных точек и их скоростей, что не без оснований воспринималось многими как принципиальная невозможность для очень маленьких тел (например, для электронов) находиться в определенном месте с определенной скоростью. Таким образом, уже к середине века учебники у студентов-физиков основательно поменялись, и пережитый переворот в полной мере был достоин звания революции. Но дело даже не в этом.

Новые теории, даже в самом талантливом популярном изложении, оказались слишком сложными для восприятия нетренированным умом человека, не подвергавшегося на протяжении десятилетий непрерывным упражнениям думать о том, что невозможно себе представить. Хуже того: попутно выяснилось, что даже классическая физика уже давно вобрала в себя настолько изощренный математический аппарат, что у человека, не окончившего университет по соответствующей специальности, просто не может быть никаких надежд к нему привыкнуть и научиться им пользоваться. А поскольку этот математический аппарат кодирует определенные физические процессы, то значит, от внимания публики ускользает не столько абстрактный аппарат, сколько конкретные механизмы явлений. Но у классической физики хотя бы ясны основания, теперь же во мраке скрывались и они. Причем мрак этот оказался настолько плотным, что рассмотреть скрытое в нем не удавалось вовсе или удавалось лишь в самых общих чертах лучшим физикам планеты.

При всем том, что новые теории позволяли существенно подправить классическую картину мира, случившееся с физикой точнее описывается термином «кризис», а не термином «революция». И говорить теперь стало уместнее не столько о научной картине мира, сколько об адекватной картине науки.

Образ науки в философии XIX века вполне соответствовал ее состоянию тогда, и у ученых того времени не было оснований возражать против того, что писали философы в своих книгах. Наиболее полное и, пожалуй, точное раскрытие темы мы находим у Хьювелла в его обстоятельной «Истории индуктивных наук от древнейшего и до настоящего времени»[17]. Уже само заглавие показывает, что наука в книге представлена как процесс непрерывного накопления знаний. Каждое новое открытие становится надежным фундаментом для последующих. Разумеется, необходимы надежные методы верификации нового знания, позволяющие отсекать ложные теории. Однако опыт, приобретенный во время преодоления теорий теплорода и флогистона или теории самозарождения жизни, считался достаточным, чтобы располагать такими методами.

Сами теории часто воспринимались как некая дополнительная надстройка над экспериментом. И идея экономии мышления Эрнста Маха, отводящая научной теории роль инструмента, с помощью которого результаты множества экспериментов представляются в компактной форме, многими учеными того времени воспринималась как справедливая. Прямо скажем, и сейчас таких ученых немало.

Однако появление новых, неклассических, теорий отразилось прежде всего именно на образе науки как индуктивного процесса. Стало ясно, что, хотя накопление знаний возможно и, более того, в действительности происходит, никакой конкретный факт не может и не должен приниматься как окончательно установленный. В любой момент может произойти нечто такое, что заставит отбросить его как ложный или дать ему новую интерпретацию.

То же самое может произойти и с любой теорией. Причем в новой картине науки теория безусловно и категорически выходит на первый план, оставляя эксперименту лишь вторые роли. Еще до начала кризиса физики Дэвидом Юмом были изложены все необходимые аргументы, почему теория не может возникать как обобщение множества экспериментальных фактов, однако в явном виде этот вывод был сформулирован только Карлом Поппером двести лет спустя. Согласно Попперу теория возникает в результате творческого, опирающегося на интуицию процесса, во многом похожего на процесс создания художественного произведения. А дальше эта теория испытывается в экспериментах, проверяется на внутреннюю непротиворечивость и непротиворечивость с другими, уже прошедшими апробацию теориями, сравнивается с теориями, описывающими те же явления.

Эксперимент существует только в рамках теории. Лучше всего этот тезис иллюстрируется примером камеры Вильсона, самого первого детектора элементарных частиц. Внутри камеры находится переохлажденный водяной пар. Его состояние метастабильно, то есть пар должен превратиться в жидкость, но не может этого сделать, пока нет какого-то сколь угодно малого возмущения, запускающего процесс конденсации. Таким возмущением может служить элементарная частица, вылетающая из коллиматора ускорителя и направленная на детектор. Вдоль пути ее пролета пар конденсируется в первую очередь, и возникает так называемый трек, который можно успеть сфотографировать до того, как весь пар в камере превратится в воду.

На фотографии мы видим капли воды, каждая из которых состоит из десятков, а то и сотен молекул. Это вполне себе макроскопический объект. Никаких других способов увидеть элементарную частицу у экспериментатора нет. Но он знает, что теория предсказывает нахождение частицы в детекторе и движение ее по траектории, совпадающей по форме с треком. До тех пор, пока нет другой теории, предсказывающей ту же наблюдаемую картину в том же эксперименте, но на других основаниях, экспериментатор соглашается с тем, что он видит след элементарной частицы.

С одной стороны, такое положение дел отбирает у науки часть уверенности в адекватности создаваемой ею картины истинному устройству мира. Но с другой — дает ученому гораздо больше свободы в творении собственной картины, или, можно сказать, собственного мира. По меткому замечанию Стива Фуллера[18], атеизм ученого XIX века опирался в основном на веру, что когда-нибудь будет построена универсальная картина мира, в которой все явления объясняются без учета потусторонней воли, с исключением из нее Бога. Теперь ученый захватывает божественные функции, и его атеизм совсем другой природы: отрицая существование бога, он элиминирует соперника.

Люди как боги

Взаимоотношения ученых и философов в XX веке совсем не такие идиллические, как в XIX столетии. Один из крупнейших российских физиков-теоретиков Л. б. Окунь прямо назвал Томаса Куна врагом науки. Один из крупнейших американских физиков-теоретиков, нобелевский лауреат Стивен Вейнберг, посвятил «бесплодности философии» целую главу в одной из своих популярных книг, противопоставляя ее «непостижимую неэффективность» (unreasonable ineffectiveness) «непостижимой эффективности» (unreasonable effectiveness) математики. Некоторые недовольные образом науки в трудах философов ученые делали попытки построения собственных философских систем. По большей части эти системы строились в стиле философии отказа от философствования или следовали позитивистским схемам XIX столетия.

Среди наиболее эффектных опытов первого рода — предпринятый американским физиком Аленом Сокалом. Он опубликовал в известном философском журнале статью под вымышленным именем, которая, по его утверждениям, не имела никакого смысла, хотя некоторые использованные в ней речевые обороты и типичные фразы были заимствованы из сочинений современных французских философов. После того как статья вызвала весьма позитивную реакцию среди читателей, Сокал дезавуировал ее. Но дело этим не ограничилось: вместе с ней он дезавуировал и всю систему, частью которой она претендовала быть. Аргументация сводилась к следующему. Сокал не знает, есть ли смысл в статьях, которые пишут философы, но его рабочая гипотеза заключается в том, что смысла в них нет. Он проверяет свою гипотезу экспериментально: его статья написана в соответствии с некоторыми интуитивно угаданными правилами, и при этом она заведомо лишена смысла. Эксперимент оказался удачным, поскольку члены того же сообщества признали ее достойной частью системы. Следовательно, исходная гипотеза истинна.

Разумеется, философам было что на это возразить. В частности, что сочинение Сокала оказалось совсем не таким бессмысленным, как он утверждал. Составляя свой текст, он должен был следовать определенным правилам синтаксиса, а из него непроизвольно родилась определенная семантика. В любом случае отличие философского текста от научного в том, что значительная часть смысла рождается в процессе чтения и интерпретации его читателем, и для огромного множества людей совершенно бессмысленными кажутся тексты Канта или Гегеля.

Но примем вывод Сокала. Что из него следует? Сама по себе бессмысленность большинства статей в философских журналах еще ничего не доказывает — примерно в те же времена, когда разворачивалась дискуссия, то есть в середине 1990-х, один из крупнейших российских математиков В. И. Арнольд говорил, что 80 % публикаций в математических журналах либо не содержат нового результата вообще, либо содержат, но такой незначительный, что писать ради него целую статью совершенно не стоило. Несколько позже, уже в 2000-е, появились наукометрические публикации относительно медицинских журналов. Там примерно то же значение в 80 % появлялось уже как результат строгих статистических исследований. Об отсутствии нового содержания в большинстве публикаций по теоретической физике писал в своей недавней книге «Неприятности с физикой: взлет теории струн, упадок науки и что за этим следует» (2006) американский физик-теоретик Ли Смолин.

Оставляя в стороне социологический анализ причин, по которым результативность научного труда к концу XX века стала столь невысокой, мы должны признать, что сама по себе эта низкая результативность еще не повод отрицать все колоссальные достижения физики, медицины и математики последних десятилетий. Тем не менее растущее напряжение в отношениях ученых и философов — важный и надежный индикатор растущего напряжения между наукой и культурой.

Несмотря на то что в большинстве своих проявлений наука рождается в лоне культуры и представляет неотъемлемую ее часть, у нее есть и некоторые самостоятельные и уникальные качества. О причинах, позволяющих не только выделить науку из культуры, но противопоставить их друг другу, писал еще в 1970-е годы Мераб Мамардашвили. Главная из них — в принципиальном несоответствии внешнего восприятия науки ее внутреннему содержанию. Иначе говоря, в том, что образ науки, о котором шла речь выше, принципиально двухкомпонентен — одна компонента формируется причастными к науке людьми и для внутреннего, так сказать, потребления, а другая складывается независимо от них.

Я не буду здесь пересказывать статью Мамардашвили «Наука и культура» — она многократно переиздавалась в различных сборниках, в том числе электронных. Заинтересованных я отсылаю прямо к ней. Однако приведу аналогию. Представим себе, что современная музыка практически недоступна ни для кого, кроме самих композиторов, так что на концерты никого, кроме них, нет смысла даже приглашать. Она превратилась бы в совершеннейшую субкультуру, если бы не обладала определенной практической ценностью — например, некоторые открытия композиторов использовались при звуковом оформлении кинофильмов и при создании эффективных методов лечения психических заболеваний. А о том, что происходит в концертных залах и студиях звукозаписи, обычные люди узнавали бы от журналистов, для большинства из которых все это точно так же непонятно, но, рассказывая о непонятном, они зарабатывают себе на жизнь.

В результате смысл деятельности композиторов воспринимался бы изнутри сообщества совсем не так, как его воспринимает общество в целом. И то обстоятельство, что когда-то новые сочинения Моцарта или Верди с нетерпением ожидались публикой и с восторгом или негодованием ею принимались или отвергались, мало бы что изменило. Пример этот, на мой взгляд, тем более хорош, что жизнь современной музыки во второй половине XX века и в самом деле стала гораздо более замкнутой, и легко себе представить, что скоро противопоставление музыки культуре перестанет восприниматься парадоксом точно так же, как не воспринимается сейчас парадоксом противопоставление науки культуре.

Тем не менее с сожалением приходится признать, что в наши дни неприятие современной публикой современной музыки почти так же высоко, как и неприятие ею современной науки. Только для современной науки некоторые основания для неприятия появились еще во времена Научной революции XVII века. Осуждение книги Коперника и отрицание стоящих за ней физических идей вполне могло быть поддержано простыми людьми, движимыми эмоцией, которую в свое время прекрасно описал Бертольд Брехт. Один из персонажей его пьесы «Жизнь Галилея» произносит тираду, вполне достойную пространной цитаты:

«Все свои силы — силы, необходимые для того, чтобы, обливаясь потом, таскать корзины по каменистым тропам, рожать детей и даже просто есть, они черпали из ощущения постоянства и необходимости. Из того ощущения, которое возбуждали в них уже сама земля, и деревья, ежегодно зеленеющие вновь, и маленькая церковка, и воскресные чтения Библии. Их уверили в том, что на них обращен взор божества — пытливый и заботливый взор, — что весь мир вокруг создан как театр для того, чтобы они — действующие лица — могли достойно сыграть свои большие и малые роли. Что сказали бы они, если б узнали от меня, что живут на крохотном каменном комочке, который непрерывно вращается в пустом пространстве и движется вокруг другой звезды, и что сам по себе этот комочек лишь одна из многих звезд, и к тому же довольно незначительная. К чему после этого терпение, покорность в нужде? На что пригодно Священное Писание, которое все объяснило и обосновало необходимость пота, терпения, голода, покорности, а теперь вдруг оказалось полным ошибок? И вот я вижу, как в их взглядах мелькает испуг, они опускают ложки на плиту очага; я вижу, что они чувствуют себя преданными, обманутыми. Значит, ничей взор не обращен на нас, говорят они. Значит, мы сами должны заботиться о себе, мы, невежественные, старые, истощенные. Значит, никто не придумал для нас иной роли, кроме этой — земной, жалкой, на этой вот ничтожной звездочке, к тому же совершенно несамостоятельной, вокруг которой ничто не вращается? Нет никакого смысла в нашей нужде; голодать — это значит просто не есть, это не испытание сил; трудиться — это значит просто гнуть спину и таскать тяжести, в этом нет подвига».

Для самого Брехта Научная революция XVII века — всего лишь пролог к революции социальной. Геоцентризм — умышленный обман людей, чтобы они безропотно принимали тяжелую действительность в надежде на награду в иной жизни. Движение Земли в бесконечном космосе — повод для движения к социальной справедливости и лучшей жизни на ней самой. Однако оснований для такой радужной трактовки очень немного, о чем весьма обстоятельно писала Д. Н. Дроздова в цитированной диссертации. И движение Земли для современников Галилея представляло собой наименьшую из проблем. Бесконечность Вселенной было пережить гораздо сложнее. Как отмечает Дроздова, бесконечность всегда считалась атрибутом божественного. Придание соответствующего статуса всему миру было трагично по своим культурным последствиям и означало превращение нового естествознания если не в субститут религии, то во всяком случае в источник враждебной ей идеологии. Видение крошечной населенной пылинки, несущейся через бесконечный космос и не защищенной ничьей сверхъестественной волей, — бесконечно же и трагично.

По мере развития науки содержащийся в ней трагический компонент только усиливался. В начале XX века А. Ф. Лосев ужасался холодному, пустому и безжизненному космосу современной ему космологии. Пустая и холодная баня с пауками ночью много приятнее такого космоса, писал он. От чтения современного учебника по астрономии возникает чувство, будто палкой из дому гонят, да еще и плюют вослед.

А ведь когда Лосев писал это, нестационарность Вселенной еще не стала темой серьезного обсуждения даже внутри научного сообщества. Хотя русский метеоролог Александр Фридман и бельгийский астрофизик Жорж Леметр к моменту выхода его книги «Диалектика мифа» уже доказали отсутствие стационарных решений уравнений общей теории относительности без так называемого лямбда-члена[19], сам Эйнштейн считал это трудностью теории и надеялся преодолеть ее модификацией исходных уравнений. В физике подобные вольности вполне допустимы и привычны: уравнения нередко «редактируются», что бы привести их в соответствие с определенными философскими предпосылками, например, принципами причинности и локальности или требованиями симметрии.

В стационарном бесконечном космосе плотность материи должна быть невысока — не более шести атомов на кубический сантиметр, что соответствует примерно капле воды на объем земного шара. Но эта материя распределена очень неоднородно: где-то она собирается в необычайно плотные образования, каковыми являются звезды и звездные системы. Среди бесконечного их числа должны быть и бесконечно похожие на Солнечную. Если за дарвиновским законом эволюции действительно скрывается какой-то работающий природный механизм, то часть из них должна быть населена живыми организмами, имеющими возможность эволюционировать до разумных форм. При бесконечном времени некоторые из этих форм находятся еще на очень низкой стадии развития, но некоторые — уже значительно обогнали землян. Возможность контакта с ними, передачи своей культуры или даже построения какого-то симбиоза культур, даже просто гипотетическая возможность колонизации далеких миров — все это давало бы человечеству перспективу вечной жизни, пусть даже и призрачной.

Эту перспективу отнимает современная космология. «История человечества — это трагедия», — об этом прямо говорит Стивен Вейнберг. Всего лишь через год после выхода книги Лосева, ставшей поводом отослать ее автора на строительство Беломорканала, Эдвин Хаббл отправил Виллему де Ситтеру свое знаменитое письмо, в котором сообщал, что наблюдения за далекими галактиками подтверждают теоретические предсказания Фридмана и Леметра: скорость их удаления от Млечного Пути пропорциональна самому этому удалению. В 1998 году наблюдения над сверхновыми звездами позволили заключить, что Вселенная не только непрерывно расширяется, в будущем это расширение ускорится. Через какое-то время остывающее Солнце увеличится в объеме настолько, что сожжет Землю, после этого оно остынет совсем и погаснет. Погибнет вся жизнь в Солнечной системе, даже если она есть где-то за пределами Земли или когда-нибудь там появится. Пройдет еще несколько миллиардов лет, и вслед за Солнцем погаснут и остальные звезды. Вселенная станет пустой и темной — гораздо более пустой и темной, чем та, что потрясла Лосева. Никакая жизнь, никакой разум в такой Вселенной не будут возможны.

Картина довольно непривлекательная. Только верить в нее нет никакой необходимости. Наука уже не раз давала основания сомневаться в точности своих прогнозов.

Научная контрреволюция

Ограничений на возможности вечной жизни, разумеется, гораздо больше. В своем популярном бестселлере «Жизнь, ее происхождение и сущность» еще один нобелевский лауреат Френсис Крик приводит четыре категории причин, по которым жизнь на Земле может прекратиться уже к концу XXI века. Они более или менее очевидны, и я не буду их перечислять. Что менее очевидно и достойно упоминания здесь — это глубокая уверенность Крика в справедливости теории направленной панспермии, то есть в том, что жизнь была занесена на Землю извне. Он также верил в возможность сохранения жизни даже в случае гибели планеты. Правда, маловероятно при этом сохранить также и разум, не говоря уже о культуре и ее ценностях.

Люди живут надеждой, им необходимо верить в будущее. Они ищут смысл своего существования, и они не так уж далеки от истины, когда подозревают, что наука лишает смысла всякие их усилия. Конец, даже отнесенный на миллиарды лет, не перестает быть концом, и если этому миру суждено превратиться в безжизненную пустыню, они будут надеяться на иной, потусторонний мир. Попутно стоит заметить, что для самих ученых в классическом понимании термина функцию потустороннего выполняет сама истина, которой они «служат», именно она дает им ощущение определенного превосходства над прочими и осмысленности существования.

Правда, сейчас социологи все чаще предпочитают говорить не об ученых, а о научных работниках, отмечая лишь их занятость в определенном секторе экономики, но не их личные пристрастия и убеждения. Человек, занятый в науке — независимо от того, идет ли речь об исследованиях, преподавании или о сочетании того и другого, — может самым разным образом относиться к научному мировоззрению в целом. Весьма остроумно обозначил спектр возможностей один из тех физиков-теоретиков, кому опыты философствования удаются с наибольшим успехом, — Роджер Пенроуз: «Те, кто верит в квантовую механику, не могут к ней серьезно относиться». Он даже пытается выстроить современных физиков в ряд — от наиболее серьезных к наиболее верующим.

В большинстве случаев социолога не должно беспокоить, что именно привело человека к занятиям наукой — призвание, воля родителей, престиж профессии или случай. Для построения статистически усредненной картины это неважно. Часто выпускник университета по одной научной специальности не сильно отличается от бухгалтера, менеджера или машиниста, когда речь заходит о другой. При этом социолог не всегда правильно понимает суть вопроса, задаваемого им самим. Так, в 2010-х годах большой резонанс вызвал опрос ВЦИОМ, где подозрительно большое число опрошенных как-то не так ответили на вопрос, вращается ли Земля вокруг Солнца или Солнце вокруг Земли. Очевидно, люди, формулировавшие его, не отдавали себе отчет в том, что, если Земля вращается вокруг Солнца, то значит, Солнце вращается вокруг Земли. Весь идеологический контекст космологических споров первой трети XVII века безнадежно устарел, и ни один даже самый консервативный религиозный мыслитель не стал бы сейчас настаивать на адекватности птолемеевской космологии. Хотя вопрос о центре мироздания имеет определенное теологическое измерение, и священник П. А. Флоренский, настаивая на центральном положении Земли, указывал именно на то, что с позиций современной физики выбор той (например, связанной с Солнцем) или иной (например, связанной с Землей) системы отчета совершенно равноправен. Равноправие обеих систем отсчета дает возможность сделать выбор на основании теологической предпочтительности.

Наконец, сама принадлежность человека к научному сообществу еще не означает, что между ним и остальными людьми — непроницаемая стена компетентности и непогрешимости. Даже ученые с мировым именем порой высказывают дикие суждения, оказавшись за пределами области своих профессиональных знаний. Иногда и суждения в пределах своей компетенции знаменитых ученых воспринимаются коллегами с настороженностью. Уже упомянутое выше отношение Френсиса Крика к теории направленной панспермии чаще всего обходилось молчанием при его жизни и практически предано забвению после его смерти. Очевидно, достигнуто общее согласие среди биологов, что она граничит с теорией «разумного творения» и так же, как и последняя, предполагает наличие высшего и, следовательно, потустороннего разума. То есть ненаучна по определению.

Научная картина мира, таким образом, превратилась к концу XX — началу XXI века в нечто эфемерное. Никто, даже сами ученые, не имеет ее перед своим мысленным взором целиком. Она дает неожиданно (для человека с идеалами научности XIX века) много степеней свободы в редактировании деталей по своему вкусу. Но это ведь и хорошо: далеко не все обладают аскетизмом Стивена Вейнберга, чтобы смириться с той мрачной и безрадостной перспективой, которую она нам рисует. Данную постклассическими науками свободу можно использовать для того, чтобы расцвечивать в своем воображении картину мира веселыми красками, в том числе — заимствованными из традиционных культур и мистических практик.

Кризис классического естествознания в начале XX века повлек за собой не только глобальный пересмотр самих оснований науки, но и ревизию в отношении к научной картине мира вообще. Можно даже сказать, что у людей в XX веке изменилось отношение к цельности мировоззрения: их перестало сильно огорчать, а некоторых — и вовсе заботить наличие противоречий в отношении к различным аспектам действительности. Это определенно отразилось на их отношении к науке и научной картине мира, но очень трудно судить, что было первично, а что вторично — изменение идеалов научности или дробление мировоззрения. Для темы статьи это не очень важно. В любом случае научная революция стала историческим фактом. Сейчас мы переживаем научную контрреволюцию, эпоху эпистемологической анархии, когда каждый человек чувствует свою свободу в выборе критериев истины и в мере доверия и к этим критериям, и к отобранным с их помощью истинам. Трудно предположить, чем может закончиться такая эпоха. Но можно сказать только одно: любая апелляция к догматическим системам — как религиозным, так и атеистическим — окажется не соответствующей духу времени и потому обреченной на неудачу.

[1] Большой адронный коллайдер (БАК) — самый крупный из когда-либо созданных ускоритель элементарных частиц. Его официальное открытие в 2008 г. сопровождалось комической паникой в желтой прессе, где утверждалось, что столкновения движущихся с высокой энергией протонов могут привести к уничтожению нашей планеты, а то и всей Вселенной. Открытие бозона Хиггса — пока самый важный из результатов, полученных на БАК, поскольку служит прямым экспериментальным подтверждением теоретического механизма, разработанного Питером Хиггсом около 40 лет назад для объяснения возникновения масс элементарных частиц из-за спонтанного нарушения симметрии вакуума. Это открытие, как и экспериментальное обнаружение квантовой телепортации (передачи квантового состояния от одного фотона другому), считалось экспертами одним из наиболее вероятных претендентов на Нобелевскую премию по физике этого года.

[2] Томас Кун (1922—1996) — американский философ и историк науки, один из самых известных профессоров кафедры истории и философии науки Гарвардского университета. На русский язык была переведена его книга 1962 г. «Структура научных революций»: Кун Т. Структура научных революций. Перевод с англ. яз. И. З. Налетова. М., 1975 (2003, 2009).

[3] Дэвид (Давид, Дейвид) Юм (1711 — 1776) — шотландский философ.

[4] Жюль Анри Пуанкаре (1854—1912) — французский математик, физик, астроном и философ.

[5] Первая значительная его работа для нашей темы вышла в 1939-м: Koyre A. Etudes Galile’ennes. Paris: Hermann & Cie, 1939. Последняя — в 1957-м: Koyre A. From the closed world to the infinite universe. Baltimore: John Hopkins Press, 1957. Русский перевод: Койре Александр. От замкнутого мира к бесконечной Вселенной. М.: Логос, 2001.

[6] Дроздова Д. Н. Интерпретация научной революции в трудах Александра Койре. Автореферат диссертации на соискание степени к. ф. н. М., 2012. http://www.hse.ru/data/2012/09/27/1245291006/Автореферат%20Дроздова.pdf

[7] Исаак Бернард Коэн (1914—2003) — профессор истории науки Гарвардского университета. Бернард Коэн познакомился с Койре в 1941 или 1942 г. и может считаться его учеником. Он же рекомендовал книгу «Etudes Galileennes» Куну, и Кун признавал, что эта книга и последующие работы Койре оказали на него огромное влияние.

[8] Хендрик Флорис Коэн (1946) — доктор философии, преподает сравнительную историю науки в Университете Утрехта (Нидерланды).

[9] Кирсанов В. С. Научная революция XXVII века. М.: Наука, 1987.

[10] Альфред Руперт Холл (1920—2009) — британский историк науки, автор книги «The scientific revolution, 1500—1800; the formation of the modern scientific attitude» (London: Longmans, Green, 1954).

[11] Алистер Кеймерон Кромби (1915—1996) — уроженец Австралии, с 1953 г. преподавал историю науки в Оксфордском университете. Последняя его книга, трехтомник «Стили научного мышления», появилась за год до его смерти.

[12] Олышки Л. История научной литературы на новых языках: В 3 т. / Пер. на русский язык П. С. Юшкевича, Ф. А. Коган-Бернштейн и Е. А. Косминского. М.; Л., 1933—1934.

[13] Представление о существовании «двойственной истины»: фактической, или «твердой», истины, достигаемой через науку и философию, и «религиозной» истины, достигаемой через откровение.

[14] Луи Клод де Сен-Мартен (1743—1803) — французский мистик, продолжатель идей Якова бёме и Эммануэля Сведенборга. был также восторженным поклонником и личным секретарем Мартинеса де Паскуальи, вместе с которым рассматривается как основатель мартинизма.

[15] Максвелл, Джеймс Клерк (1831—1879) — английский физик.

[16] Никола Леонар Сади Карно (1796 —1832) — французский физик и военный инженер.

[17] В русском переводе книга выходила с 1867 по 1869 год в трех томах, и фамилия автора в соответствии с правилами транслитерации того времени дана как Уэвелл.

[18] Стив Вильям Фуллер (1959) — американский философ-социолог, в настоящий момент профессор Уорикского университета (Великобритания).

[19] Это соответствует вполне естественному предположению, что вакуум сам по себе, то есть при отсутствии материи в какой бы то ни было форме, ничего к себе не притягивает и ничего от себя не отталкивает.