Данные Фонда «Общественное мнение»

Опубликовано в журнале Отечественные записки, номер 6, 2012

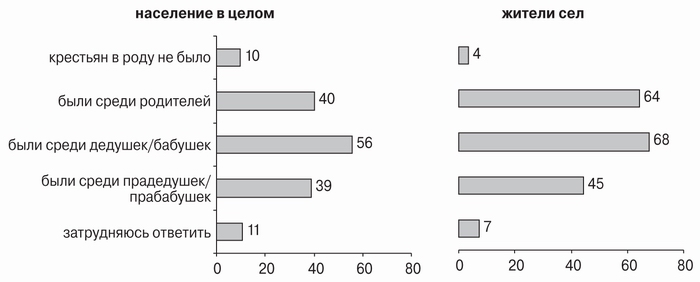

В Вашем роду, среди Ваших предков за последние сто лет были крестьяне или крестьян не было? И если были, то среди Ваших родителей, дедушек/бабушек или среди прадедушек/прабабушек?

(любое число ответов)

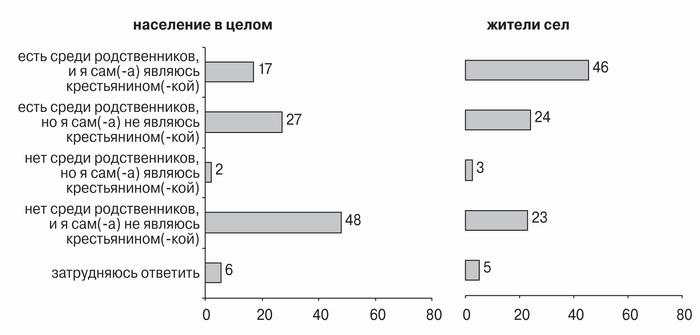

А сейчас среди Ваших родственников есть крестьяне или нет? Или, может быть, Вы сам(-а) являетесь крестьянином(-кой)?

(карточка — один ответ)

Данные опроса весьма ярко демонстрируют, что Россия еще недавно была крестьянской страной. Только 10 % наших сограждан уверены, что за последние сто лет у них в роду крестьян не было. У 40 % опрошенных крестьянами были родители (или один из них), причем даже в Москве и иных мегаполисах таковых довольно много: 21 и 22 % соот-ветственно. И уже большинство столичных жителей (57 %) сообщают о принадлежности хотя бы одного (одной) из своих дедушек или ба-бушек к крестьянству. В других мегаполисах этот показатель, кстати, заметно ниже: 44 %.

Распределение ответов красноречиво говорит о темпах урбанизации России в прошлом веке: крестьяне были среди родителей у 56 % пожи-лых респондентов (старше 55 лет), у 46 % респондентов среднего возрас-та (36—54 года) и лишь у 23 % молодых (18—35 лет).

Но и сейчас почти половина россиян либо относят себя к крестья-нам (19 %), либо имеют родственников крестьян (27 %). Причем такие родственники, отметим, есть у трети москвичей (31 %) и четверти жителей других мегаполисов (25 %).

Как явствует из приведенной ниже таблицы, большинство росси-ян склонны признавать за крестьянством социокультурное своеобразие, общность ментальных и/или поведенческих характеристик. Причем интересно, что уверенность в таком своеобразии тем выше, чем дальше ре-спондент от естественного «ареала обитания» крестьян: если в селе раз-деляющих данную точку зрения примерно в полтора раза больше, чем не согласных с ней, то в Москве — почти вшестеро.

| Население в целом | Тип населенного пункта | ||||

Москва | мегаполис | большой город малый город | село | |||

Как Вам кажется, есть ли у крестьян какие-то общие черты характера, поведения, отличающие их от большинства других людей, или таких особых черт характера, поведения у крестьян нет? | ||||||

Есть | 56 | 73 | 65 | 57 | 53 | 50 |

Нет | 29 | 13 | 24 | 34 | 27 | 35 |

Затрудняюсь ответить | 15 | 14 | 10 | 10 | 20 | 15 |

Всех участников опроса, согласных с тем, что у крестьян есть общие, отличающие их от прочих черты (то есть 71 % респондентов), попросили эти черты, особенности описать. Коллективный образ крестьянина, на-рисованный респондентами, получился весьма позитивным, во многом идиллическим. Ровно половина ответивших на вопрос (28 % респонден-тов) говорили о трудолюбии, усердии крестьян («любят работать», «усер-дие, трудолюбие», «трудоголики», «всегда работают, труженики»). К числу добродетелей, особенно часто приписываемых крестьянству, относятся любовь к земле («преданность земле», «тяга к земле», «землелюбие») — 6 %, доброта и отзывчивость («душевнее народ в деревне», «добрее», «более отзыв-чивые, чем другие жители») — 6 %, простота, скромность («без амбиций, простые люди», «скромность») — 5 %, а также практичность («домовитость», «бережливость и расчетливость», «хозяйственность, практичность»), основательность («они делают все на совесть», «они более фундаменталь-на!», «ответственность») и приветливость, радушие («доброжелательные, открытые», «общительные», «приветливые», «гостеприимство») — по 3 %. Картину дополняют такие черты, как целеустремленность («настойчи-вость», «хватка мертвая»), уравновешенность («спокойные, смирные люди», «не такие дерганые, как горожане, более уравновешенные»), простодушие («бесхитростность», «врать не могут», «доверчивость»), выносливость («более терпеливые», «мы можем перенести любые трудности») — по 2 %, а также мудрость («очень умные», «необычная для горожан мудрость»), по-рядочность («справедливость», «честные они», «совесть у них еще не поте-ряна»), богобоязненность («чтят праздники христианские», «более религи-озные») — по 1 % и т. д.

Критических высказываний при этом очень немного: 2 % опрошенных упомянули лень и пьянство («пьют много», «лень», «пьяницы и бездельники в селах сейчас остались»), 1 % невысоко отозвались о культурном уровне крестьянства («менее цивилизованные люди», «серость», «неграмотность, дубы»).

В целом же, как видим, к крестьянству российские граждане склонны относиться с глубочайшим почтением — скорее всего, впрочем, не вполне отождествляя эту социально-историческую общность с реальным сегод-няшним сельским населением. Причем к этому почтению подмешивается изрядная доля сочувствия: принадлежность к крестьянству прочно ассо-циируется с бедностью.

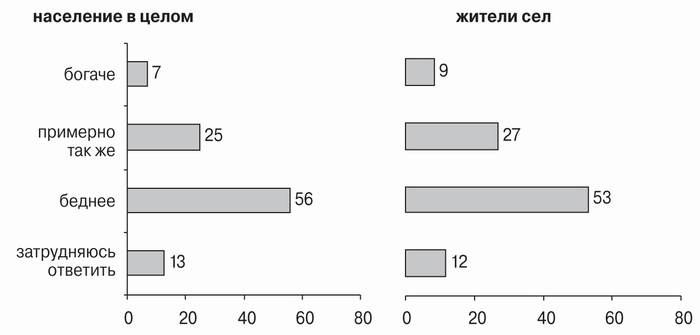

По Вашему мнению, в нашей стране большинство крестьян живет богаче, чем такие люди, как Вы, беднее или примерно так же?

Тут очень показательно, что даже в селе (а половина сельских жите-лей, как мы видели ранее, считают себя крестьянами) 53 % опро-шенных уверены, что большинство крестьян живут беднее, чем они, и лишь 9 % — что богаче. Это однозначно свидетельствует о том, что бедность воспринимается очень многими как устойчивая характероло-гическая черта крестьянства, как один из видообразующих признаков данной общности.

Это, разумеется, нисколько не мешает нашим согражданам призна-вать сегодняшнее крестьянство «хранителем национальных традиций». Причем показательно, что в селе это мнение распространено практически в той же мере, что и в городах.

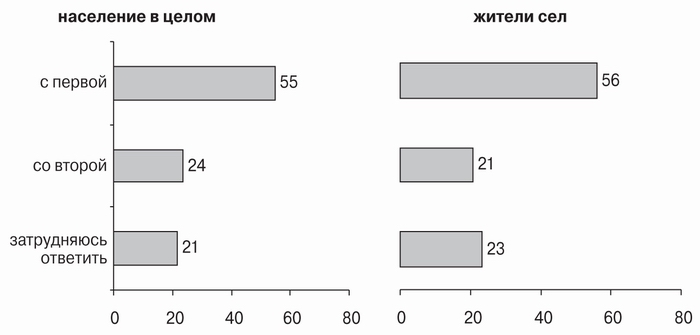

Одни считают, что сегодня в России крестьянство в целом является хранителем национальных традиций. Другие считают, что крестьянство в России не является сегодня хранителем национальных традиций. С какой точкой зрения — первой или второй — Вы согласны?

И обязательно следует обратить внимание на то, что представители раз-ных поколений склонны признавать крестьянство носителем националь-ных традиций примерно в равной мере: среди относительно пожилых эту точку зрения разделяют 57 % опрошенных, среди людей среднего воз-раста — 55 %, среди молодежи — 53%. А ведь, как мы могли убедиться, старшие намного ближе к крестьянству, чем молодежь. Следовательно, стереотип об особой социокультурной роли крестьянства вполне успешно воспроизводится по мере социализации новых возрастных когорт. И если крестьянство признается молодежью носителем национальных традиций, то это означает, что актуальный образ данной социальной группы как-то «работает» в потаенных механизмах формирования и воспроизводства на-циональной идентичности. А раз так, то говорить о России как о крестьян-ской стране в прошедшем времени не совсем корректно.

Опрос 26—27апреля 2008года. 100 населенных пунктов, 46 субъектов РФ, 1500 респондентов

ї Фонд «Общественное мнение»