Фрагменты воспоминаний

Опубликовано в журнале Отечественные записки, номер 4, 2012

Фрагменты воспоминаний[1]

* * *

…Листок численника «Воскресенье 11 июля

Папа овдовел за месяц до своего 30-летия. Трое малых детей. Что с ними делать? Обсуждая, мамашинька о восьмимесячной Кате заявила: «Бог даст, Катинька умрет…» — «Нет! Выходим!» — решительно заявила бабушка Журавлева… Заменить нам маму осталась тетя Анюта, наша дорогая тетя…

* * *

Тетрадь с записью стряпни. <…> Это единственный памятник маминой руки.

Шкатулка — папин свадебный подарок. Обычай: жених пред свадьбой дарил невесте ларец. На нашей памяти она стояла у папы на письменном столе, против средины, и очень мешала ему писать: формат старого листа больше современного. Справа и слева от нее книги и бумаги, на ней тоже куча бумаг.

Щипцы для завивки волос. Если память не изменяет, хранились они у папы в одном из ящиков письменного стола. И когда папа выдвигал этот ящик, мы рассматривали щипцы: мамины!

Веер и зонтик, совсем такой, какие теперь снова в моде.

Золотые часики с синей эмалью и маленькими брильянтами на передней крышке. Ход цилиндрический, не работают. Цепочку, она видна на фотоснимке, пришлось снести в торгсин в тяжелые 30-е годы. Туда же отправился и браслет, от него цел лишь футляр. Брошка и сережки, золотые с бирюзой. Брошка — папин подарок. Внутри футляра надпись: «Анне Васильевне Журавлевой, моей милой и дорогой жене».

Бархатный альбом, подарок дяди Паши. <…>

Из Раненбурга мама с собой привезла серебряную кружку <…> и три серебряных столовых ложки. На старой квартире одну-две из этих ложек доставали для больных пить микстуру («через час по столовой ложке»). А теперь мы ими обедаем. Да, кажется, и полдюжины серебряных чайных ложек оттуда же. Сохранилось пять. В Москве они у нас в ходу. А в Скопине их давали по большим праздникам и в торжественных случаях гостям.

После мамы осталось наследство — деньги в сберкассе. Завещания не было, и получить их законные наследники могли лишь по решению суда. 4 октября

* * *

Умершую маму заменила, вполне заменила нам тетя, Анна Дмитриевна Журавлева, тетя Анюта. <...> звали мы ее всегда «тетя», без имени.<…>

Маша Кормильцева в письме, полученном 8 января

«Я часто тетю вспоминаю. До вас она была все время болезненна. А когда пришлось ей ходить за вами и вообще хозяйничать, то она совсем как-то преобразилась. Хлопотала, как ни в чем не бывало».

Из Ростова, где она гостила, тетя приехала в Скопин 11 июля

* * *

Восторженность юности и особенно совсем детскую наивность тетя сохранила на всю жизнь. Совсем серьезно она говорила нам: «Смотрю я в церкви (Журавинка) — лучше нас нет никого». Т. е. красивее. Правда, семейства священников Вышатина и Кобозева красотой не отличались. Помню, сын о. Василия Анатолий Кобозев, учившийся со мной в Скопине, о портрете нашей мамы заявил с удивлением: «Как! Это твоя мать?.. Я думал — царица». Но в селе, конечно, были красивые лица — село великорусское. <.>

* * *

…Некоторые особо почитаемые чудотворные иконы привозили в Скопин и носили по домам, служили молебны. Я помню две иконы: Зимаровской Божией Матери из Зимаровой пустыни и Ивана Богослова из Богословского монастыря под Рязанью. В Богословский монастырь устроился послушником мой товарищ Васька Нарциссов. Приезжал, сопровождая икону. Хорошо пел, красивый звонкий голос. «Апостоле Христу Богу возлюбленный…» — заливался он на глас вторый. Это было около

Иконы большие, тяжелые, носили два сильных мужика. Полагалось — все члены семьи, встречая икону у дома, нагибались, чтобы икону пронесли над ними. Ходили по домам и все желающие помолиться. И вот, еще живя в Журавинке, тетя ходила в Скопине за чудотворной иконой по домам. В одном доме увидела женщину — леженьку, по тетину выражению. Больная уже шесть лет пролежала в постели, не вставая. Тетю это поразило. «Не приведи Господи в леженьках лежать!» — говорила нам тетя. Впечатление было столь сильное, что в нашем раннем детстве она много раз с большим чувством о нем рассказывала. Но вот самой ей довелось пролежать десять лет: с 1924 по 9 июня

* * *

Я думаю — тетю все время подстегивала мысль: люди скажут — вот сиротки и некому за ними присмотреть. Она очень старалась, чтобы мы были одеты по всем правилам: во всем составе одежек, хорошо обуты, нигде ни дырочки, чисто. Даже летом мы, мальчики, носили две рубашки, обе с длинными рукавами. Верхняя — косоворотка, воротник требовалось обязательно застегивать, подпоясана ремнем. Тогда в моде были широкие ремни — можно видеть на фото некоторых писателей того времени, помню Куприна. У Лени Кормильцева был такой широкий. А Сережа и я только мечтали о них. У нас сперва узкие, портошные, а потом школьные с латунной бляхой, сантиметра четыре шириной. Нижние рубашки тетя шила тоже с воротником, узким. Да еще помочи, а раньше лифчик, поддерживать штаны. Не знали, что такое трусики. В Скопине так называли кроликов. И когда в студенческие годы купили трусики и писали об этом домой, тетя недоумевала: зачем купили кроликов? Носили длинные подштанники. Босиком не разрешалось, обязательно чулки, а не носки, и башмаки. Очень рано, лет с семи перешли на сапоги. И теперь лето в Скопине жарче, чем в Подмосковье. А тогда в Скопине в июле, августе по старому стилю бывали теплые вечера и ночи, жаркие, знойные дни. На старой квартире летом мы спали под пикейными одеялами, в жару даже под простынями. Но день ходили в полном наряде. Интересно, в новом доме, в саду, таких жарких ночей уже не бывало.

* * *

Папа был строг, и мы его очень боялись. На наличнике двери в его комнате хранилась березовая каша — хворостина из веника. В особо серьезных случаях нарушения порядка Сереже и мне доставалось. Иногда только погрозит, а иногда и влепит. Чаще случалось после обеда. Мы обедали около часа, двух. Папа ложился, накрыв голову подушкой, отдыхать до вечерни — в 4 часа. А мальчики иной раз устраивали отчаянную возню в зале, случалось, в восторге с шумом и гамом забегали и в столовую, и даже в папину комнату. Мешали спать. Будили. Обедня служилась в 6 утра, будильник поднимал папу в 5 часов, отдых был необходим.

* * *

Очень трудно мне дать живой образ тети. Ее богатые природные задатки не были развиты. <…> Она говорила негладко, рассказывала бессвязно, коряво, хотя столь эмоционально насыщенно, что в детстве ее рассказы иной раз очень волновали и глубоко переживались, хотя и не все оставалось понятным.

Припоминаю рассказы о революции по ее впечатлениям от 1905 года. Это — какое-то движение, грандиозное, стихийное, неотвратимое. Как только оно достигло вас, к нему неизбежно пристать. Иначе — гибель. У меня осталось тогда впечатление прямо-таки кошмарное, хотя я и не мог понять, что это движется: люди, но как-то они сливались с неким чудищем, и чудище это обло, стозевно и лаяй… <…>

Тетя — внимательная, вдумчивая хозяйка. Она варила много варенья. На тагане, с древесными углями, в том самом тазу, в котором и сейчас в саду варит Катя. Трудно, утомительно было: жар не регулировался, и тяжелый таз на длинной ручке приходилось то и дело снимать и вновь ставить. Вдобавок около тагана слишком жарко. Мы окружали тетю: помогали снимать пенку — в рот, в тарелочку — «для папы». Она очень следила, чтобы в готовое варенье никто не сунулся со своей ложкой — от следов слюны засахаривается, портится при хранении. Раскладывая в банки, старалась не запачкать стенки выше уровня — тонкий слой дает начало кристаллизации. Варила кисель и обязательно разливала в тарелки горячий. Когда больные руки стали ей изменять и мне довелось помогать ей, иной раз и заменять, я упразднил разливку: только возня и пачкотня! и лишь коллоидная химия подсказала: медленно остывающий разжижается. Не зная законов кристаллизации и проч., тетя вслепую находила обоснованные решения… А варенье у нее в холодном чулане хорошо сохранялось и не засахаривалось.

* * *

Вернусь к послужному списку: член правления Духовного училища как представитель духовенства. Только иногда собрания по вечерам да присутствие на экзаменах. Правда, смотритель в тяжелых случаях вызывал его к себе на помощь. Так, ученики забрались в библиотеку и выкрали скрипки. Девать некуда, и главный герой торжественно разбил их об угол здания. Присылали за папой. Как-то вечером прибежал Тимофей, сторож, зовут папу. Взбунтовались ученики во главе с надзирателем Троицким: подали жареных гусей, но будто бы очень плохих. Надзирателям полагался казенный стол и комната. Пробовал папа — не хуже, чем бывало дома. Принес тете пробовать, и она не нашла ничего плохого. Правда, сами мы жили скромно. А Арсений Тихомиров теперь говорит: с его точки зрения, кормили плохо…

* * *

Скучал. Это прежде всего — одиночество, тоска по общению с интересными людьми. Как-то получилось так, что ни с кем из своей среды городского духовенства близко он не сошелся, хотя и была налицо общность служебных интересов. Никто из них не приходил к нам в гости, семьями ни с кем не были знакомы. Не знаю, в чем дело. Конечно, основная масса духовенства была мало интеллигентна и фактически, не отдавая себе отчета, смотрела на свое служение лишь как на ремесло, дающее заработок. И это удаление умственной и собственно религиозной жизни и ее интересов на второй план могло отталкивать. Среди городского духовенства была группа страстных картежников; дни и ночи проводили за «зеленым столом». Папа избегал такого общества <…> общение с себе подобными засасывало, не тянуло вперед, не развивало. Будучи человеком серьезным и умным и не получив твердой установки на жизнь в обществе ни дома, ни в школе (лишь на личную жизнь), он, быть может, несознательно сторонился пошлости: не интересно.

<.. .> Тетя почти неграмотная, нет даже начального образования. А папино равнялось двум курсам тогдашнего университета. Его более тянуло в интеллигентную среду. Не мог он терпеть и снисходительно покровительственного отношения ни к себе, ни к членам своей семьи.

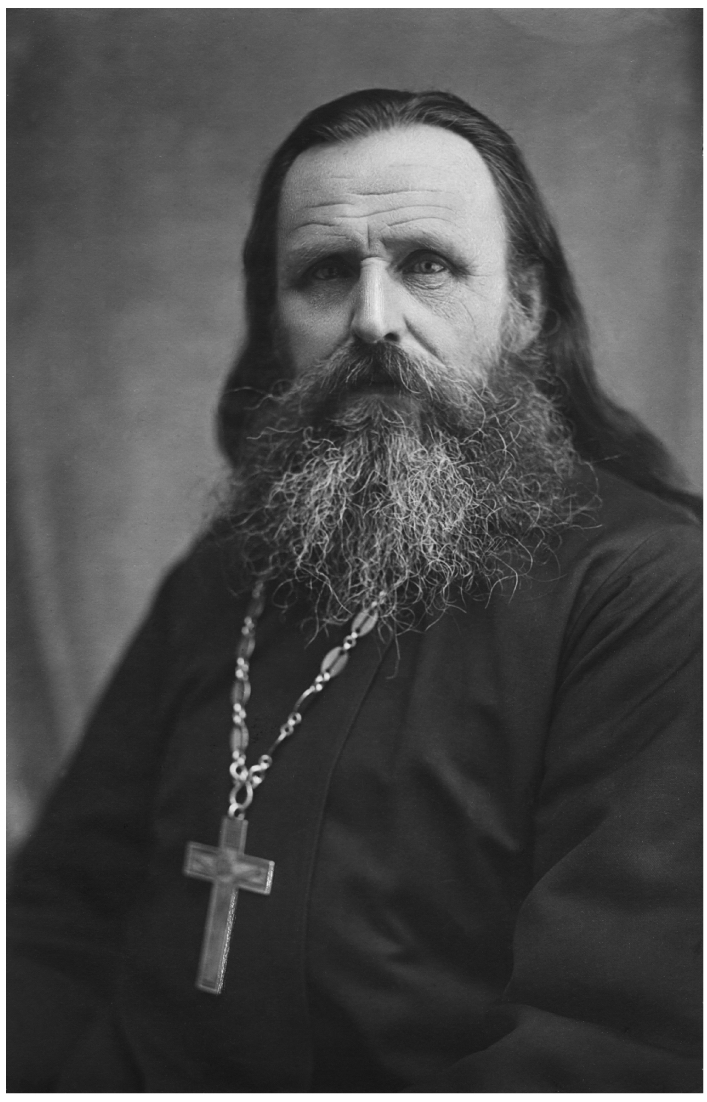

Наконец, и отсутствие светского воспитания, застенчивость. Помню, Ивановы очень настойчиво приглашали бывать у них. Я спросил, почему же нейдет. — «Ну как я пойду? Приду, а они спросят: зачем пришел?». А папу приглашали очень и очень многие. Он выделялся среди духовенства и умением достойно держать себя, и интеллигентностью, да и внешне был красив.

* * *

Я допускаю — папе награды могли быть приятны. Но дома он относился к ним с полнейшим равнодушием, нам даже не сообщал. И позже, в 20-е годы, когда награды посыпались на всех как из рога изобилия, он надел и наперсный Крест, унаследованный от о. Ивана Соловьева, и камилавку, но восторгов не проявлял, и дома это как событие не переживалось.

* * *

20 апреля

Приближался 1913 год. Готовились торжества по случаю 300-летия дома Романовых. На кладбище Троицкого монастыря Семен нашел надгробный камень, на котором будто бы прочитал полустертую надпись: «боярин Никита Роман…». Я не помню имени и сколько букв он сумел прочитать. Но Скопин когда-то был одной из вотчин бояр Романовых. Поднял шум. Из Москвы приехал историк профессор Грацианский, обследовал и… ничего не нашел. Если бы обман Семена удался, Скопин был бы включен в программу торжеств как одно из важных звеньев: ведь это был бы подлинный Романов! Потекли бы в Скопин казенные деньги на благоустройство города к юбилею, монастыря, и прежде всего поднят на щит Семен, его карьера и доходы. <…>

Семен — умный человек, с достаточным образованием, повторяю — с кипучей энергией, но совершенно бесчестный и безнравственный. Не в свое время он родился и не на свое место попал. При твердых моральных устоях и в подходящее время по уму, энергии и честолюбию он мог бы быть выдающимся деятелем. А в эпоху безвременья он, потеряв веру, попал в число духовенства. И его ум истощен на пустяковых интригах. Кипучая энергия пошла на разврат, кутежи, карты, даже на скупку золотых вещей в годы разрухи…

* * *

С малых лет тетя водила нас в церковь к Пятнице. Становились мы с нею впереди против правого клироса, в правом приделе. Пред нами икона Скорбящей Божией Матери. Ходили ко всенощной под каждое воскресенье и праздники. Вероятно, и к поздней обедне. Помню, как, одев в праздничные рубашки, водила причащать. Младенцев — детей до шести лет причащают без исповеди. У Сережи и меня были шелковые рубашки — точно такие, как кофточка мамы на портрете. Не любил я эту рубашку: шелк неприятно цепляется за пальцы, шуршит, да и с малых лет не люблю одежек новых, непривычных.

Когда подросли, Сережа и я ходили и с папой, и одни. Мы стояли или в алтаре, или на левом клиросе с псаломщиками. <.> Мальчики прислуживали: подавали кадило, просвиры с поминаниями (книжки или записки с именами для помина, за здравие или за упокой) и проч. С ними и Сережа. Я — меньше, мешала моя болезненная застенчивость. А после службы ждали в церкви папу, чтобы вместе идти домой.

Любили мы службу под Вербное Воскресенье и вечером в Великий четверг. На всенощной под Вербное стояли со свечами, священники раздавали вербочки, и домой возвращались с вербочкой и с горящей свечой. Задача — донести свечу, не дав ветру затушить ее, очень занимала. Вставляли ее в бумажный фонарик. Красиво: после всенощной в темноте, под звон колоколов, все идут с фонариками, огоньками, с вербочками.

* * *

Любил я Пятницу, ее трапезную часть, звон ее колоколов, папину службу. И не только потому, что она папина: его голос, звонкий серебристый, тенорового тембра баритон, выделялся среди других, гармонировал со звучанием пятницких колоколов. Его манера служить: с глубоким чувством, неторопливо, серьезно, внятно, а не обычный невыразительный распев, всю службу одинаковый. Нараспев он произносил в кульминационном пункте литургии:

— Твоя от Твоих, Тебе приносяще о всех и за вся.

Но в распеве сохранял интонации человека, глубоко переживающего и от души говорящего эти слова, обращаясь к Всевышнему.

Во время пения Херувимской, на великом входе монотонный распев дьякона сменялся его заключительным возгласом:

— И вас, всех православных христиан, да помянет Господь Бог во Царствии Своем всегда, ныне и присно и во веки веков!

Произносил без распева — говорил, говорил с чувством, твердо, уверенно, убежденно, «как власть имущий». Торжественный, величавый мотив Херувимской поднимал настроение. И самая смена распева дьякона живой речью, и так произносимой, оставляла глубокое впечатление. Чувствуешь — происходит что-то важное, необыкновенное, и после его возгласа сознаешь, что он-то и есть главное действующее лицо в происходящем.

Его чтение Евангелия так выделялось среди других: звонкий серебристый чистый голос, четкое произношение каждого слова, не распевал, а говорил с выражением, чувствовал границу: говорил просто, не переходил в театральность. Оставалось сильное впечатление. Близко к Пимену.

У Пятницы всегда был хор. Помню певчего — бас Евгений… Своды трапезной и живая раскраска придавали ей много. <…> Иконостас в виде часовни, как в храме Христа Спасителя. Но в трапезной плоские потолки, и помещение от этого походило на большую палату. То же у Успенья: низкий плоский потолок в достаточно просторной церкви придавливал.

А у Пятницы просторно и светло, и светло и радостно на душе. Или гармонирующий со службой сумрак с уходящими вдаль тенями, и настроение спокойной грусти.

* * *

В очередную неделю будильник звонил в пять утра, а обедня в шесть. Посмотришь сквозь сон — папа стоит пред иконами с книгой в руках и читает «правило». Пред совершением литургии священнику положено прочитывать длинный ряд молитв — правила. Книга «Правило молитвенное готовящимся ко святому причащению. Москва. Синодальная типография. 1902» — в черном переплете всегда лежала на круглом столике под образами. Она сохранилась, сильно потрепана. На том же столике лежала маленькая книжка «Требник», завернутая в епитрахиль — брал с собой при совершении срочных треб. Иногда брал и кипарисный Крест, висевший около икон. В 1956 году с этим Крестом в руках он сам пошел в могилу.

Как на нашей памяти папа ложился спать? Молитва пред иконами на сон грядущим. Он не обращал внимания, горит ли лампадка пред образами. Не помню случая, чтобы он сам зажигал. Очень живо сохранилась в памяти сперва чуть ли не единственная в доме лампада — в зале старой квартиры. Темно-красное стекло, окраска золотом. Подобных позже не приходилось видеть. Вероятно, еще от времен мамы. Ее зажигали по праздникам, еще с вечера, пред всенощной, по памятным дням, при богослужениях на дому… Совсем не помню, была ли в папиной издревле или повесили позже. Приделали к киоту и в тетиной, но быстро отломилась. В своем доме три лампады: в зале, у папы и у бабушки. Здесь зажигал больше я. Особое ощущение уюта, когда, проснувшись ночью, видишь спокойный свет лампадки.

Если завтра служить обедню, папа еще долго читал правило. Кончив, садился за свой стол, доставал из большого ящика книгу в желтом кожаном переплете — псалтырь и читал несколько страниц. Затем доставал мамину карточку под стеклом и, посмотрев, целовал. А позже и Сережину[3].

* * *

Такое направленное повседневное чтение, искренне переживаемые богослужения, размышления, стимулированные смертью близких, помогли осознать, поддерживали, укрепляли его в его взгляде на жизнь, на свою задачу в ней, так соответствовавшие его характеру.

Этот взгляд я называю теория свечи. Не раз я слышал ее. Не всегда в тех же словах. Иногда повествовательно, с пояснениями. Иногда кратко, как афоризм. Вот ее суть.

Жизнь человека как свеча: теплится тихо, спокойно — светит долго, выполняя свое назначение; но быстро и бесполезно сгорает, если полыхает бурно. <…> Тихая, спокойная, мирная жизнь, семья, дети, исполнение долга пастыря — дать религиозное удовлетворение каждой к нему обращающейся душе христианской, в минуты ее радости и печали — все в индивидуальных исканиях, в самоусовершенствовании, в личной жизни своей и других.

Есть, однако, и вторая линия в жизни каждого человека — жизнь общественная. Но к общественной жизни, к связанной с ней борьбе и по своему характеру, и по воспитанию папа был совсем не подготовлен. Жизнь общества, жизнь государства воспринималась как нечто весьма важное, ради чего люди «живот свой положиша», да и теперь кладут. Но все это казалось далеким, от него не зависящим, вмешательства, активности не требующим. Не было и представления, что активное участие для каждого и для него в том числе неизбежно. Домашнее воспитание и жизнь протекали в атмосфере деревенской ограниченности, отрешенности от общественных движений своего времени. Даже отмена крепостного права (

* * *

На долю дедушки и папы выпали тяжелые годы в жизни нашей страны. Прошлое величие и доблесть, столь хорошо известные из истории, сменились неудачными войнами, неумелыми правителями, беспорядками внутри страны. Поражение в Крымскую войну, заполнившее всю страну инвалидами-нищими; тяжелый ход войны 1877 года, тяжелый за счет явной бездарности руководства, за счет явного воровства; слабость правительства, не сумевшего воспользоваться плодами столь дорого оплаченной и жизнями и деньгами победы; наконец постыдное поражение в японскую войну, — все это до болезненности тяжело переживалось, будило недоверие… В годы немецкой войны бабушка с досадой говорила: «У наших все — победа! победа! а у самих рыло в крови!»

Я не знаю, что из внутренних событий особенно сильно волновало. Отсутствие твердой и определенной внутренней политики воспринималось как неспособность, непригодность самодержца. Беспорядки с выборами и роспусками Государственной Думы непосредственно коснулись папы. Он как-то в выборах должен был участвовать. Впрочем, для меня это участие прошло незаметно. Я помню лишь М. Н. Кормильцева. Он пытался выставить свою кандидатуру от крестьянской курии. Крестьянин по рождению, он как состоящий на государственной службе — учитель гимназии — имел чин, дающий ему право на дворянство. Во время хлопот он заезжал к нам в «дворянском» костюме, при шпаге…

Очень интересовали и переживались события внутри Думы, речи депутатов, прения, скандалы. Очевидно, от Думы ждали много. Газеты сообщали все мелочи. Как затычка в портрете сохранился кусок газеты «Колокол». Теперь этот кусок — музейная ценность. Описывается скандал, устроенный Пуришкевичем. <…> Интересно: рассказ ведется очень объективно, не видно, кому из участников скандала симпатизирует газета. Лидеров Думы с характеристиками знала хорошо и бабушка. Да и мы, ребята, знали многих — фамилии: Милюков, Пуришкевич, Чхеидзе… их портреты. Ибо к одному из праздников купили большую, фунтов на 10, красную жестяную коробку с карамелью «Государственная Дума», на обертках портреты членов Думы. Коробка долго служила нам вместо ларца, сперва была Сережиной, потом моей…

А дальше — Илиодоры, Распутины и безобразия немецкой войны…

Очень ощущались и беспорядки в церковной жизни. Произвол самодержавных грубых деспотов архиереев; из рязанских особенно выделился Никодим. Бесправие во всем.

И в религиозной жизни. Надо было сидеть не рыпаясь, ограничивать себя только обрядовой стороной. Всякое отклонение тотчас навлекало подозрение в сектантстве, в неблагонадежности, мытарства по консисторским чиновникам. Даже какие-либо религиозные беседы в церкви и на дому, напр. совместное чтение хотя бы Евангелия по вечерам вне службы церковной — для светских и духовных властей казались слишком подозрительными и не практиковались.

И в материальной жизни. Тяжел и унизителен, ненормален для нашего времени способ содержания духовенства — в точности как у нищих: мирским даянием; способ этот у опустившихся ремесленников от духовенства переходил в торговлю по таксе. Нелепость отношения к земле: церковная, значит, чужая, связь с ней потерять легко — инвалидность, смерть главы семьи, — а дом на ней собственный, хотя обретение его так тяжко давалось. Большие штрафы за ошибки в ведении метрических книг, т. е. записей актов гражданского состояния, дело это светской власти, но оно бесплатно возложено на духовенство. Знаю от бабушки: очень раздражали принудительные поборы в эмеритальные кассы — нечто вроде касс взаимопомощи, но без возможности получить деньги для рядового духовенства… Быть может, это мелочи. Но мелочи часто особенно болезненны. Да и вся жизнь складывается из мелочей…

Все более остро ощущался и недостаток собственного образования, умения разобраться в происходящих событиях, в окружающей обстановке, умения дать ответ, авторитетный ответ на вопрос прихожанина.

* * *

Дополню еще. Семья наша религиозная, но совсем лишена суеверий. Слышали мы: гром — Илья пророк едет на колеснице; но с детских лет это понималось как шутка, как живописная речь. Понедельник — день тяжелый; но с объяснением: в воскресенье без меры пьют, в понедельник работать тяжко…

Всякого рода суеверия, приметы нахлынули на нас в Москве, в советское время. Послушный человек теряет веру религиозную, и тотчас заполняется всякой чепухой… неприятно резнуло, несмотря на обстановку, когда Н. <…> заявил: «Не хочу с Вами ссориться, не буду прощаться чрез порог». Несколько дней я ехал с ним в одном купе — эвакуация. Я и все наши слезали в Омске. Узкий коридор вагона забит выходящими. Я в тесноте, он на просторе в купе, и все же втиснулся сюда, чтобы пожать мне руку… Тяжко было видеть страждущую Соню, когда она, проводив свою единственную дочку студентку на юг, приехала на несколько дней к нам: пока близкий в пути, нельзя убирать комнату! Эх! Культура? Прогресс? — Нет! Одичание.

* * *

Наша улица, тогда в городе одна из немногих, была замощена на всем протяжении. Булыжник. Тротуары мостили, ставя более мелкие камни ребром. Дядя Паша удивлялся — зачем? Чтобы обувь быстрее изнашивать? Камень вбивался в песок без всякой цементировки. Если ребром — держался прочно… У Кудинова в трактире работал мальчик Яшка. Тяжелые смазные сапоги подбиты железом. Шел он из дома в трактир и смыгал ими по камням. Здорово получалось, бывало, высунешься в парадное и смотришь и слушаешь: тррр… тррр… — трещал во всю улицу. Я ему завидовал, так хотелось самому в сапогах пройтись с треском. С моей обувью — тогда еще башмаки — не получалось.

Около крыльца против окна тополь. Любил папа иной раз, по скопинскому обычаю навалившись на подоконник, смотреть на улицу, для этой цели служило угловое окно в зале. Прямо против у тополя останавливались знакомые поболтать. В такой позиции бывали Григорий Иваныч, Иван Ефимыч, но чаще нотариус Троицкий. Небольшого роста, уже с сединой, опирался он спиной на тополь и затевал разговор.

Иногда в роли такого собеседника выступал Гриша, по прозвищу Чемодан. Это — шатавшийся по городу бездельник, лодырь, не хотевший работать. Жил, вероятно, подаянием. Не помню, кажется, ходил как нищий — с сумой. Голова своеобразной формы с большим черепом. По отзыву папы — очень умный и остроумный человек. Любил с ним поболтать папа: к уму тянет. Не отдавал я себе отчета, о чем они беседовали, хотя иной раз при сем присутствовал, высунувшись из окна рядом с папой. <…>

* * *

С улицы домой можно попасть чрез калитку и чрез парадное. Так величался ход с улицы чрез дверь крыльца. Зимой парадное выходило из строя: со стороны двора заносило снегом. Простота нравов была такая, что и калитку и парадное запирали лишь на ночь, но вот в революцию 1905 года город захлестнуло хулиганство. Пришлось запираться. Больше — папа выработал себе особый звонок, по нему сразу узнавали, что это он: дергал три раза очень сильно. Так и остался этот его звонок навсегда, хотя позже снова стало спокойно, и двери днем не запирались. Теперь Аня тоже звонит энергично и своеобразно… Но тогда звонок — колокольчик на пружине в коридоре, от него проволока на улицу. На крыльце особого устройства ручка, дернешь — звонит.

Еще одна мера: папа купил тревожный свисток — с трелью. Такими пользовались городовые, поднимая тревогу. Такими же и население могло вызвать городовых к месту происшествия. Свисток этот был у папы до конца Скопина. Мы с разрешения иногда в комнате свистели, но старались тихо, чтобы не прибежал полицейский.

Кстати уж о революционном движении в Скопине, как оно коснулось меня. Сидели мы за чаем или ужином в столовой. Вдруг гром и звон: в зале выбили стекло в угловом окне. Позже выяснилось: один из братьев Шестаковых. Был в городе богатый купец Шестаков, дом на нашей улице; умер, два сына наследника прокучивали отцовское достояние.

* * *

Тетя приобрела поварскую книгу, издана в 1908 году, вот она предо мной. Быть может, вдохновила эта книга, быть может, еще до нее, но Сереже страстно захотелось сделать мороженое самому. Конечно, я поддержал и горячо взялся помогать. Тетя согласилась и приготовила из сливок с сахаром и, вероятно, с яйцом. Она видела, как делают мороженщики, и объяснила нам: надо лед посолить и кастрюлю вертеть, но чего-то она не досмотрела. Мы с Сережей забрались в погреб, разгребли солому — ею покрывают лед, чтобы медленней таял, основательно посолили, поставили кастрюлю и принялись вертеть ее за ручку. Но как ни вертели — мороженого не получилось. Съели все так, да еще с большим удовольствием.

* * *

В городах был обычай: самая большая комната — парадная. Она обставлялась лучшей мебелью, всячески украшалась и была нежилой, т. е. не ставилось кроватей и повседневно старались ею не пользоваться. Здесь всегда поддерживали чистоту и порядок. Принимали в ней гостей, веселились… Словом, комната парадная. Называлась она «зал», или «зала». Но родительный множественного всегда «много зал». И только теперь, когда чувство родного языка утеряно и бюрократами от «науки» все подчинено надуманным «правилам», стали писать «много залов». Это дикое звучание искусственно насаждается чрез школу, газеты, радио.<…>

У нас зал — тоже самая большая комната. Дверь в него из прихожей направо, широкая, двустворчатая, как и все двери внутри дома. Детям разрешалось играть в зале сколько душе угодно. Катя даже ползала в зал, когда ходить не умела. А я путешествовал в поисках харча: ковырял глину от печки и ел, землю из фикуса — тоже в рот. <…>

В переднем правом углу образа: Спаситель — папина икона, Иверская икона Божией Матери — мамина живописная, Преподобный Сергий — в серебряной ризе. Красная лампада. Под ними круглый столик — точеный столбик, внизу тренога. А под столиком в углу бутылка с маслом для лампадки и… рыбий жир: этот угол считался самым холодным местом в доме. По предписанию Липеца шли мы сюда после утреннего чаю и получали по десертной ложке «удовольствия».

* * *

Помню дедушку, впервые слушающего граммофон. Дело было у нас в зале. Он стоял у трубы, и все хотелось ему понять, как это получается. Он все засматривал в трубу. А мы, ребятишки, думали: хочет увидеть, кто там поет.

Понемногу папа приносил все новые и новые пластинки. К 1914 году их у нас было до 50, все двухсторонние. После смерти Сережи и начала войны уже не покупали. Впрочем принес однажды две бесплатно от Самышкина — реклама: пение с похвалой папирос сменяется окриком офицера: «Что вы тут бездельничаете?!!» — «Пробуем папиросы Трезвон, ваше благородие, пять копеек пачка столько-то штук!» — «Ааа! Похвально! Похвально! Это очень похвально!»… Вот, чепуха запомнилась на полстолетия.

Как папа выбирал пластинки? Надо иметь в виду несовершенство техники того времени. Сильно шипело. На фоне шипа лучше передавалась духовая музыка, оркестры, пение в один голос. Плохо хор. Шип и хрип вместе с хором создавали много шума. Думаю, поэтому с церковным хором у нас были только две пластинки, редко заводившиеся. Штук пять — комические рассказы, в том числе известные тогда клоуны Бим-Бом. Ребят веселили эти шутки, но главным все-таки было впечатление: машина, а говорит. Танцы, марши, случайно понравившаяся музыка; скрипка, ксилофон, владимирские рожечники, концерт птиц — имитация… Но сознательно подбирались русские песни, особенно знакомые по Журавинке. Много и с восторгом говорилось о Шаляпине, но не удалось купить его пластинок.

Гибель Варяга — «Наверх вы, товарищи, все по местам...» —любили распевать Сережа и я еще до граммофона. Мы с ним пластинку эту часто заводили. Позже, в 10-е годы моими любимыми были Солнце всходит и заходит, Дубинушка, Бродяга, Укажи мне такую обитель. Иногда один долго заводил, сидел и слушал…

* * *

Стол при маме по заказу сделал Миша. Это столяр-краснодеревец, прекрасный мастер. Имел много заказов. Не справляясь, нанял себе помощника. Но человек совсем бесхарактерный и у своего работника оказался подручным: «Миша! свари клею!», «Миша! подай...» —командовал им подручный, и Миша бегал, не имея возможности работать сам. Умелый — на побегушках, неумелый — за делом. Всегда при такой ситуации папа вспоминал Мишу и эти команды. Кончил Миша печально; совсем спился, пропил всю мастерскую, весь инструмент. Помню его, медленно бродил по городу в отрепьях, с одутловатым лицом, очевидно, больной. Жаль, погиб способный русский человек…

* * *

Папиросочница в виде домика. Приподнимешь его, подставка остается на столе, по коньку образуется щель; опустишь — на коньке папироса. Очень нравилось возиться с ней, поражало, как это появляется папироса. Тогда папа не курил один, только с гостями. Покупал иногда коробку гильз и набивал табаком, укладывал в эту папиросочницу. Сережу и меня интересовала процедура. Помогать в набивке разрешалось и нам. Но дело кропотливое — и Сережа и папа вскоре отставали, больше приходилось на мою долю, да и до конца иной раз доводил больше я. Ни Сережа, ни я никогда не пробовали курить, как это делают обычно мальчишки. Вспоминаю лишь совсем маленьких: сидишь у папы на коленях и пристаешь — дай покурить! даст, понатужившись, так дунешь из себя, что огонек летит на пол… Я пробовал курить лет так в 18—19, противно, бросил навсегда. Пробовал курить я не только из интереса, почему другие курят. Были и практические соображения. Для каждой, хотя бы и минутной работы с пчелой приходилось разводить дымарь. Быстрее и проще дымнуть папиросой. Но нет! уж лучше дымарь…

* * *

Как и полагается ребятишкам, всякое отклонение от повседневности воспринималось как событие. Одно из них — раз в месяц делили кружку. Папа приходил от вечерни позже обычного и приносил мешочек с деньгами. Такие мешочки у мужиков применялись под табак и именовались «кисет». Обилие меди и серебряной мелочи. После чаю раскладывал столбиками, пересчитывал, укладывал в ящик. Мы при сем увлекательном деле обязательно присутствовали. Кончалось получкой небольшой серебряной монеты. Каждый клал ее в свою копилку. Попадали нам монетки и от дедушки с бабушкой. Мы копили, не расходовали. Когда-то папа забрал у Кати всю мелочь, было меньше пяти рублей, и положил золотой. Та в слезы: было много, а теперь лишь одна денежка…

* * *

Как только потеплеет, с чаями, обедами мы выходили в коридор. Ломберный стол раскладывался. Сидишь за столом и в окно видишь Успенскую колокольню. Помню своеобразное и несколько тревожное впечатление: ужинали поздно, сумерки, а колокольня совсем светлая. Вот и сейчас она в памяти предо мной…

* * *

В свою очередную неделю папа уходил рано, мы еще спали. Вставали около восьми часов. Одевались, без верхней рубашки шли умыться холодной водой. Надев рубашку и причесав волосы, если было что причесывать, ибо стригли нас наголо, молились Богу, каждый поодиночке, утром — в зале. Только после молитвы утренний обряд считался законченным и разрешалось заняться своими делами. Но обычно около 8-30 приходил папа, и мы едва успевали сесть за стол чайпить.

Слово это и нами и в народе произносилось и воспринималось как одно. Глагол «чайпить», существительное «чаепитие». «Когда мы почайпили…» — писал в своем сочинении Анатолий Кобозев. И мы так говорили. Но писал я уже «по-литературному».

Обычай — всякий раз, садясь за стол, крестились, выходя из стола, дети должны были вслух сказать: «Слава Богу!» и перекреститься.

* * *

Я страдал малокровием. Одно время часам к 11 по совету Липеца мне варили на керосинке кофе, вероятно, на молоке, и в горячий вбалтывали сырое яйцо. Была повинность выпить эту штуку. Очень старались накачать меня молоком. В самые древние времена у Сережи и у меня были свои маленькие эмалированные кружки для молока — в них можно подогреть над лампой. Сережина синяя цилиндрическая — еще на старой квартире ее не стало. Моя белая, коническая; она в работе, и в новом доме, и сейчас у меня в шкафу, обитая и дырявая, уже без дна. Лишь как память давно минувших дней.

* * *

Вечером папа часто уходил: требы, в 6 или 7 часов — собрание отделения или собрание правления; они длились нередко часов до одиннадцати. А мы ложились в девять, не дождавшись его. Когда научились писать, оставляли ему на столе записки с пожеланиями спокойной ночи и другими дополнениями.

* * *

Как-то вечером я очень раскапризничался, истерично приставал: «Папа, купи бомбу! хочу бомбу!..». Это шоколадный шарик в фольге, стенки (увы!) тонкие, внутри — сюрприз, чаще жестяная тарелочка с семитку, в больших и, вероятно, дорогих даже кошелечки. Папа сидел у себя за столом, читал и не обращал на меня внимания, хотя я лез к нему и мешал. Наконец надоел. Он взял что-то из ящика стола и вышел в коридор. Вернулся: «На тебе бомбу!» — и дал мне не очень круглое, но в фольге, — картошка…

* * *

Еще одно развлечение — прокатываться на проезжих санях. Едет, а ты сзади впрыгнешь, на углу соскочишь. Это уж если войдешь в азарт и есть другие ребята. Тетя, конечно, такое развлечение строго запрещала. Многие непрошеных попутчиков гоняли, ругались. Иные относились добродушно: остановятся, посадят, подвезут. Раз Катя вскочила в розвальни, а выпрыгнуть на ходу побоялась; мужик остановил лошадь, помог вылезти… Разные бывают люди.

Город хорошо освещался. Старая традиция, еще в географии Семенова это отмечено, нарушена только теперь, в эпоху полетов в космос. Из самого раннего детства припоминаю фонари с керосиновыми лампами на столбах вдоль тротуаров. На нашей памяти посредине многих перекрестков на высоких столбах мощные газокалильные фонари. Сильный белый синеватого оттенка свет, чудесно красив свежий снег в его лучах, изумительно сверкают падающие снежинки. Как только подходит фонарщик — ближайший фонарь против маленького угла — мы бежим смотреть. Спускает фонарь вниз, наливает керосин, денатурат, поджигает — красивый синий огонек. Накачивает насосом, сетка вспыхивает. Устройство — особого рода примус, на его горелку надета сетка Ауэра. Она раскаляется в пламени примуса и ярко светит. Еще занятнее, если меняют сетку.

* * *

<…> У нас елок никогда не устраивали. Причина одна; не было в Журавинке, а папа ничего не перенимал, придерживался своей традиции. Григорий Иваныч Егоров всегда устраивал елку. Готовились заранее. Под руководством Григория Иваныча девочки клеили из цветной бумаги цепи, делали что-то еще. Мы не всегда, но иной раз при сем присутствовали, немного помогали, но больше мешали своими шалостями. Праздник «елка» в любой день святок, ибо елка — рождественская елка, а не новогодняя, как придумано теперь. Игрунки, блестки, свечки среди зелени — какой красивой казалась елка! Как интересны хлопушки! Кроме нас приходили и еще дети, помню — Венчуковские. Много взрослых: Шабулины, учительницы… папа, тетя. Григорий Иваныч от души веселился. Общее пение, он запевал: «Солнце всходит и заходит…». Прыгали около елки. Девочки говорили стихи. А затем угощение за столом. Окорок всегда подавался целый, и неизменные шутки о будто бы медвежьем окороке… Весело, празднично, приподнятое настроение. Домой шли усталые и счастливые.

* * *

А в понедельник — первый день великого поста — с утра заунывно гудит колокол, призывая к покаянию. И вот в моей памяти масленица ассоциируется с роскошной, снежной зимой. А великопостный звон — с оттепелью, серой, ненастной погодой. Пост строгий в первую и последнюю, седьмую, Страстную неделю. С шестилетнего возраста на первой неделе или на Страстной говели: с понедельника постились и были в церкви на всех службах; в пятницу после вечерни исповедь — мы ходили к Успенью, вся наша семья исповедовалась у о. Ивана Гортинского, он наш духовник. После исповеди до причастия совсем ничего не ели. Причащались в субботу за обедней. Поздравляли друг друга: «С принятием Святых Таин!». В дни первой недели в церкви читается канон Андрея Критского. Это одно из величайших произведений мировой поэзии.

Еще за три недели до поста за всенощной после Евангелия начинают петь великопостное «Покаяния отверзи ми двери…». Из хора выходят пред царские двери мальчики и поют трио. Впечатление большое. Пел в свое время Антоша Чехов. Впрочем, иногда поет и хор. В Москве на это время выключают ток и великопостное пение во мраке.

С первого дня поста духовенство в черных ризах. Преобладают грустные напевы. Всякий раз как удар по струнам сердца переживается часто повторяемая священником молитва Ефрема Сирина<…>

* * *

Первое обучение — молитвы. Уже с самых малых лет мы лепетали «Слава Богу!», — «Господи помилуй!». Совсем нет возможности припомнить последовательность научения молитвам. Наращивались постепенно, по мере возраста. Зато помню, как трудно мне было отличить правую руку от левой, чтобы креститься. Правило: какой удобнее. Пробовал не раз, а каждый раз получалось одинаково удобно. Но вот сломал палец на левой руке, и оказалась примета: когда надо различить руки, автоматически пальцами левой же нащупываю горб на безымянном.

* * *

Название нот — до, ре, ми, фа, соль, си знали с очень ранних лет. И лишь позже остальные. Папа учил иной раз петь эти ноты. Мальчикам поорать было приятно. И Сережа, и я очень любили петь. Но, вероятно, все же достаточно хорошим слухом мы не обладали. Конечно, задатки развиваются. А дома у нас никто не пел. Когда Сережа или я запевал, папа тот час же нас прерывал и всегда одним и тем же: «Полутонишь! Полутонишь!» и тут же изображал, как надо петь, старательно вытягивая каждую ноту. Очарование свободно льющегося голоса исчезало <…>.

* * *

Папа обязательно ходил купаться на Вёрду, направление похода — вдоль ручья. Ловил и приносил домой раков. Варили для нас. Иногда мы его сопровождали, но не помню, купались ли. Зато помню: однажды вдоль реки гуляли с Егоровыми. Григорий Иваныч приехал с девочками. Ловили рыбу. Поймали пару маленьких. Одну живую рыбку взяла Маня, продавила ее ногтем и бросила в воду: не поплыла, погибла. Меня поразила ее жестокость. Поймать, принести домой, съесть — понятно и приемлемо. Но бессмысленно терзать!.. До сих пор в глазах этот след ногтя на рыбке. Быть может, поэтому запомнилась и прогулка. А прошло более 60 лет…

* * *

И вот великий пост 1910 года. Вербное воскресенье 11 апреля. Началась Страстная неделя. Ежедневные долгие службы у дедушки и у папы. Дедушка простудился и слег. <…>

Мы узнали, когда бабушка прислала Михаила Маркина. Все мы тотчас в Журавинку. Папа не мог здесь остаться: служба. Был из города Липец: воспаление легких. Для 76-летнего старика тогда это смертельно… Приехал еще раз папа — проститься, навсегда! И тотчас же уехал. А мы жили в Журавинке. Дедушка лежал в избе, на большой кровати. Нас к нему не пускали. Мучила жажда. Попросил он соку от квашеной капусты (или огуречного рассолу?). Помню, бабушка и тетя обсуждали, можно ли дать больному. Дали…

Дедушка сознавал, что умирает, и утешал спутницу долгих лет своей жизни: «Я скоро приду за тобой!» Они крепко любили друг друга. Старинушка — звала его бабушка…

Смерть наступила во вторник пасхальной недели, 20 апреля 1910 года, в 10,5 часов утра. На листке численника за этот день кто-то из ребятишек — я, но вернее Сережа — карандашом нацарапал дважды:

«Дедушка кончился».

Вот этот листок, предо мною. Чрез три месяца ему шестьдесят лет… Я впервые был на похоронах. Много переживаний. Похоронный обряд на пасхальной неделе отличается от обычного. Трогательная музыка похоронных песнопений постоянно перемежается величаво торжественными, радостными напевами Пасхи. Панихиды, всенощные по маме слышал я не раз. Но только теперь глубина чувства в похоронных песнопениях дошла до сердца…

* * *

После похорон поминки, не помню их, но помню угощение «мира». На крыльцо вынесли много водки, ситного и колбасы. Сельская публика вытянулась в длинную очередь. Каждому давали стаканчик водки, изрядный кусок колбасы и краюху ситного. <…>

* * *

В течение лета бабушка ликвидировала хозяйство, собрав последний урожай. Осенью переселилась к нам. Помню, в новом амбаре насыпали на пол гору овса нового урожая. <…> Перевезли к нам мебель: две кухонных лавки, столы некрашеные…

Больше ста лет место, не меньше полутора столетия усадьба переходила из рода в род в нашей семье. Теперь КОНЕЦ. На место дедушки перевели дьякона из села Александрова Матвея Нестерова. Его старший сын Константин учился с Сережей, второй Петр со мной, третьего захватила революция, нигде не учился, крестьянствует. Новый дьякон получил усадьбу бесплатно, ибо она церковная, а постройки за бесценок, продать другим можно только на слом. <…>

* * *

Бабушка… вставала раньше всех, летом, встав, шла в обход по саду, собирала яблоки. Любила: «Смотришь, а оно и лежит!» — говорила она. После утреннего чаю немного полежав, брала свой нож (был у нее для всяких целей) и банку с солью, шла по саду, срезала лопухи, конский щавель и корень солила: расти не будет, погибнет.

Бабушка очень любила поговорить с людьми, говорила, интересуясь человеком. <…> Каждый ей был интересен — старый, молодой, ребенок… Я уже писал о ее выходах к учителям, когда они собирались к нам 20 числа получать жалованье.

В одиночестве бабушка вязала. И на моей памяти ей требовалось много лежать. Дремала так, что казалось — спит. Когда скажешь почему-либо — бабушка спала или спит, она очень обижалась: «Я не спала, совсем не спала!». Не знаю, почему ей казалось обидным. Но только теперь, когда я сам достиг меры возраста совершенна, мне понятно: можно так дремать, что впечатление со стороны — спишь.

* * *

Я работал в НАТИ. Зимой 1930—31 гг. начал преподавать физику в мединституте у В. А. Корчагина. В мае

Известие было неожиданным. Предыдущее письмо, сообщавшее предысторию, пришло позже. События развертывались так. Обстановка вынудила папу оставить работу. С 4 февраля (новый стиль!) по его просьбе он отчислен за штат, узнал об этом 13-го, а 15-го служил последний раз там, где начал молодым человеком летом 1900 года. Душили налогами. Фантастические размеры налога. По уплаченным присылались повторные повестки, и снова надо платить под страхом стандартного наказания: три года тюрьмы (отправляли на лесозаготовки, где люди в основной массе гибли), два года ссылки. Выкарабкаться пока удавалось за счет помощи со стороны людей, уже в то время нищих, я и Катя высылали почти всю зарплату, сами голодали. Надо было кончить, пока не дошло до «репрессий».

А в марте амбар опечатали, папу арестовали, остригли, допросы, комедия суда с приговором «три года тюрьмы, два года ссылки». Продержали в тюрьме пять дней и после такого приговора выпустили. Узнав об аресте, я поехал в Скопин; был у Липеца; арестовано много, в том числе зубной врач Бергер, сделать ничего нельзя. Вернулся в Москву. Помню ожидание поезда на скопинском вокзале. В углу забитого народом 3-го класса (теперь там кассы) неряшливые вооруженные люди в папахах охраняли толпу арестованных. Их отправляли в областной тогда город — Тулу, иных безвозвратно… Там казнили… С каким чувством я всматривался в лица! Судьба папы была неизвестна… И все люди в тревоге. И всюду грязь, грязь.

Почти тотчас же мы получили известие об освобождении папы. Снова поехал в Скопин и привез папу в Москву. На скопинском вокзале, ожидая, мы сидели у старого места, у кассы — она была у входа. Папа завернулся, чтобы его не узнавали. Подошел Липец и, не здороваясь, долго всматривался. Оба мы делали вид, что его не замечаем. Возможно, он и сам не мог решить, кто перед ним. Нельзя было папе говорить — собралась бы толпа, его все знали. <…>

…Мы были непрактичны и не разбирались в общей обстановке. Советовался я в платной консультации. Юрист мне заявил: «Вы пришли просить у меня совета, но сами всё говорите о законах. Поймите, что сейчас законов нет..». Он указал на бесполезность жалоб на местные власти; совет один — перевезти отца и семью под Москву.

<…> Обстановка общей разрухи. Больную тетю — она только лежала — перевезти в поезде нельзя: едва силою втискивались здоровые люди. Деньги обесценились и нужны большие. Продать? В Москве к папе приезжал (или в Скопине?) бывший вослебский псаломщик Александр Михайлов, ставший начальником уголовного розыска, предлагал продать ему дом за сумму большую по стоимости денег в 20-е годы и ничтожную по рыночным ценам

Налог на доход от проданного дома мог превысить полученную сумму. Такое было тогда обложение.

Пчелу отобрали под маркой покупки для садово-огородного техникума. Даже деньги заплатили; пустяковые. Впрочем, и за ними пришлось много ходить и получать частями. Ходил П. А. Преображенский, папа стеснялся. Акт составлен 2—3 мая. «Покупка», но о стоимости ни слова, заранее опечатанный амбар с пчеловодными принадлежностями, выражения в акте: «найдено»… Был обыск и конфискация. Папа предварительно всем запуган, сопротивления не было.

Отобрали 25 семей: даданы[4] 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, Сережин, Митин, руты[5] 3, 7, 8, 9, 10, 11.

В акте написано: «Найдены следующие принадлежности…». Подержанная медогонка, 6 пустых ульев, сушь гнездовая и магазинная до полного комплекта, дымарь, 8 маточников, 2 колпачка, 4 кадушки, крючок, 1 сетка и 2 пружинки — «удалитель Портера». В акте указано: «семьи сильные, меду вполне достаточно».

«Под свою ответственность пасеку в 25 ульев получил пчеловод А. Лакчеев. 4.V.31». <…>

Напали, «нашли» и отобрали.

Так кончился пчельник. <…>

До сентября папа жил то в Москве, то в Скопине. Летом в доме опять прошлогодние «дачники». Приезжал на несколько дней и я — последний раз у себя дома. Как сквозь сон припоминаю пустое место там, где была пчела и где так бурно летом кипела жизнь. Мертво. Тоскливо. Я быстро уехал, и тяжело было оставлять тетю.

Катино служебное положение было прочнее, чем мое. Ликвидировать дом, ходить в горсовет поехала она. 15 августа

Перевозил тетю на квартиру и ликвидировал всё Ваня Кормильцев.

Так вслед за пчельником кончилось и свое гнездо.

Выбор фрагментов дневника осуществлен «Отечественными записками»

[1] Окончание публикации фрагментов воспоминаний Д. И. Журавлева. Начало см. в журнале «Отечественные записки» № 47(2),

[2] Иван Дмитриевич Журавлев с июня 1900 года до февраля 1931 года был настоятелем храма во имя святой великомученицы Параскевы Пятницы в Скопине.

[3] Старший брат Д. И. Журавлева Сергей умер 28 марта 1914 года.

[4] Рамочный улей конструкции французского пчеловода Шарля Дадана.

[5] Рамочный улей конструкции американского пчеловода Лоренца Лангстрота, усовершенствованный и получивший широкое распространение благодаря изобретателю и фабриканту пчеловодческого инвентаря Амосу Руту.