Опубликовано в журнале Отечественные записки, номер 4, 2012

Когда нынешние представители Русской православной церкви заявляют по телевидению и радио, что их религиозная организация должна «вернуть» себе «подобающее место» в жизни общества, историку трудно взять в толк, о чем, собственно говоря, они ведут речь. Если имеется в виду эпоха Московского государства или предшествующие периоды, то вряд ли можно всерьез рассуждать о возвращении к социальным и законодательным нормам этих далеких времен. Да и тогда положение церкви и ее иерархов в обществе было неустойчивым и не всегда благополучным: достаточно вспомнить, что гонения на любые проявления оппозиции при Иване Грозном ударяли и по церкви. Если же речь идет о «синодальном периоде», то есть о XVIII—XIX веках, то, честно говоря, было бы не слишком гуманным желать современным православным клирикам возвращения к тогдашним государственно-церковным отношениям. По меткому выражению протоиерея Георгия Флоровского — одного из лучших церковных историков, писавших на русском языке, — «духовенство в России с петровской эпохи становится "запуганным сословием". Отчасти оно опускается или оттесняется в социальные низы»[1].

В допетровской России приходские священники, как правило, избирались самими прихожанами, причем для поступления в клир совсем не обязательно было принадлежать к духовному сословию: приходским пастырем мог стать любой грамотный человек, достаточно хорошо знавший ход церковной службы и пользовавшийся уважением среди прихожан. Формально церковь была независимой от светской власти, хотя на практике, разумеется, московские государи нередко — и подчас не без успеха — пытались вмешиваться в церковные дела. Ситуация, однако, резко изменилась при Петре I, лишившем церковь самостоятельности и включившем ее в состав бюрократического аппарата империи. В 1721 году был создан «Святейший Правительствующий Синод» — своеобразное «министерство духовных дел», ведавшее всеми вопросами церковной жизни и в конечном счете подчинявшееся самому императору, которого требовалось признавать «крайним судией духовные сея коллегии». Законодательным основанием для деятельности Синода был «Духовный Регламент», составленный одним из ближайших сподвижников Петра Феофаном Прокоповичем. Что касается приходского клира, то хотя институт выборов священника формально сохранялся, он вскоре получил сословное ограничение — клириками могли становиться только дети духовенства. В силу этих и некоторых других факторов приходские выборы постепенно уступили место принципу наследования приходских должностей: место умершего или одряхлевшего клирика замещали его сын или зять[2].

Все это вело к существенным изменениям общественной роли и социального престижа приходских священников, которые в течение почти всего синодального периода рассматривались властной элитой не как духовные наставники или миссионеры-просветители, но как государственные чиновники низшего звена, религиозные бюрократы, выполнявшие посредническую роль между крестьянской общиной и духовными, а также светскими властями. О том, насколько зависимым и несамостоятельным было положение «духовного сословия» при Петре и его преемниках, свидетельствует, например, фактическая отмена тайны исповеди, санкционированная синодским указом от 17 мая 1722 года. Он предписывал священнику нарушать тайну исповеди в случае «открытых им… преднамеренных злодейств»[3]. Основная идея указа состояла в следующем: если исповедующийся «объявит духовному отцу своему некое не сделанное, но еще к делу намеренное от него воровство, наипаче же измену или бунт на Государя или на Государство…» и при этом «покажет себя, что не раскаивается, но ставит себе в истину и намерения своего не отлагает и не яко грех исповедует», то духовник обязан «не токмо его за прямо исповеданные грехи прощения и разрешения не сподоблять… но и донести вскоре о нем, где надлежит». Законность этого требования довольно лицемерно обосновывалась ссылкой на Евангелие от Матфея: «Если же согрешит против тебя брат твой, пойди и обличи его между тобою и им одним; если послушает тебя, то приобрел ты брата твоего; если же не послушает, возьми с собою еще одного или двух… Если же не послушает их, скажи церкви…» (Мф 18, 15—17). Из дальнейшего текста указа следовало, что доносить необходимо не только о политических и уголовных, но и о религиозных преступлениях, то есть о «разглашении ложных чудес», борьба с которыми играла важную роль в петровской реформе благочестия[4]: «Ежели кто, помыслив где каким-либо образом или притворно учинив, разгласит ложное чудо… и потом такой вымыслитель тот свой вымысел объявит, а раскаяния на то не покажет… то духовник должен, где надлежит, без всякого медления, о том объявить, дабы такая ложь была пресечена».

Кроме того, посредством ряда законодательных мер 1716—1722 годов был фактически полностью дезавуирован древнерусский принцип «покаяние вольно есть», подразумевавший свободный выбор духовного отца[5]. Теперь каждый человек должен был исповедаться у своего приходского священника; безместным попам запретили становиться духовниками. Каждому прихожанину предписывалось говеть не реже раза в год. Уклоняющиеся от исповеди подвергались штрафам и ограничениям в гражданских правах, причем священники были обязаны подавать губернаторам списки не говеющих. Священники, не исполнявшие этого предписания, также могли навлечь на себя наказания разной степени тяжести — от денежного штрафа до каторжных работ. Все это фактически превращало духовника в активного агента религиозно-политического сыска и преследования инакомыслящих.

Религиозные реформы Петра I, превратившие церковь в придаток бюрократического аппарата «регулярного государства», одновременно заложили основы первой массовой системы среднего образования, а именно — школ для духовенства. Уже в первое десятилетие XVIII века в великорусских городах открывается несколько духовных школ при архиерейских кафедрах. Однако впервые о систематическом и обязательном образовании будущих священников было сказано только в Духовном Регламенте. При этом, по справедливому замечанию П. В. Знаменского, образование понималось при Петре и его ближайших преемниках сугубо утилитарно — «в смысле выучки чему-нибудь определенному, годному в узкопрактическом отношении, в смысле приготовления людей к известному роду занятий и преимущественно государственной службы»[6]. «Школы для священников», создаваемые в это время, служили своего рода «профессиональными училищами», чьи выпускники должны были прежде всего обладать рядом специальных навыков: умением читать и писать, знанием православной догматики и литурги-ки, а также навыками красноречия, необходимыми проповеднику.

Более длительной была история православных духовных школ на Украине. Здесь они появляются уже в XVI—XVII веках под эгидой православных братств, создававшихся в различных городах Речи Посполитой, и в известной степени наследуют традициям европейского богословского образования раннего Нового времени. Одной из самых известных украинских православных духовных школ была Киевская коллегия (затем — академия), становлением своим в существенной степени обязанная усилиям митрополита Петра Могилы. Выпускниками Киево-Могилянской академии были многие российские церковные деятели начала XVIII века, в том числе и сам Феофан Прокопович. Надо сказать, что эти «украинские» духовные школы были одним из первых проводников «западничества» в русской культуре рубежа XVII и XVIII веков, поскольку это образование в существенной степени ориентировалось на стандарты католических и протестантских учебных заведений Европы. Из западноевропейской культуры пришел в Россию и термин «бурса», которым называли и общежития при духовных училищах, и сами эти училища. В средневековой Европе это слово, восходящее к греческому «мешок» или «кошелек»[7], означало общежитие для бедных студентов богословия. Отсюда же происходит и слово «бурш», которым называли члена студенческой корпорации в немецких, а позднее и в некоторых российских университетах.

Вернемся, однако, в Россию 1720-х годов. Согласно проекту Прокоповича обучение в семинариях должно было длиться восемь лет. Два старших курса отводились на богословие, а до этого семинаристы должны были изучать «логику или диалектику», «риторику с пиитикой», «физику с метафизикой», «политику» и «арифметику с геометрией». Кроме того, предполагалось изучение истории и географии, но их было «велено преподавать один год и притом совместно с изучением грамматики или языков»[8]. Под языками в данном случае понималась главным образом латынь: греческому и древнееврейскому придавалось значительно меньше значения, а новые языки в программу обучения вообще не включались. Предполагалось, что в семинарии должны поступать дети из духовного сословия в возрасте от 10 до 15 лет. Первые три года обучения они не должны были поддерживать какие-либо контакты с семьей или внешним миром, затем дозволялись краткие отлучки домой, но не чаще чем два раза в год. Хотя теоретически предполагалось, что ученики семинарий готовятся исключительно к священническим должностям и должны оставаться в духовном сословии, в течение XVIII века правительство довольно часто использовало духовные училища как своего рода ресурс для набора студентов светских специальностей, в частности медиков, пополнения бюрократического аппарата империи и т. п.

Вряд ли, впрочем, стоит утверждать, что российские семинарии XVIII века были подлинным источником просвещения и духовного развития для будущих сельских пастырей. Дошедшие до нас сведения о повседневной жизни этих учебных заведений полны историй о невежестве, жестокости, нищете и пьянстве семинаристов и их наставников. По всей видимости, вполне типичной для своей эпохи была история Владимирской духовной семинарии, основанной в 1749 году местным епископом Платоном Петрункевичем. Училище решили поместить в полуразрушенном Богородицком монастыре, переведя оставшихся там четырех монахинь в другую обитель. Выяснилось, правда, что значительная часть монастырских земель была уже давно продана местным купцам, однако Владимирская консистория при помощи интриг, угроз и доносов смогла вернуть земли в свое владение. Часть монастырских построек отремонтировали, и училище было готово к открытию. Однако вскоре оказалось, что приходское духовенство епархии вовсе не горит желанием отдавать своих сыновей в семинарию. Хотя со всех священников была взята подписка, что их дети «к следующему 1750 году января месяца имеют быть представлены во Владимир для обучения неотменно», потребовались дополнительные консисторские указы, грозившие ослушникам лишением мест и денежными штрафами[9]. Но, «несмотря на все угрозы, многие отцы не доставили в семинарию своих детей; да еще немалое число из них разбежалось во время переезда во Владимир»[10].

По всей видимости, столь негативное отношение к семинарии со стороны будущих учеников и их родителей было обусловлено не столько консерватизмом и обскурантизмом сельских клириков, сколько вполне конкретными бытовыми причинами. Духовные училища содержались за счет самих же приходских священников, у которых нередко недоставало денег и продуктов на «семинарский» сбор. Поэтому жизнь семинаристов была крайне скудной, если не сказать нищенской.

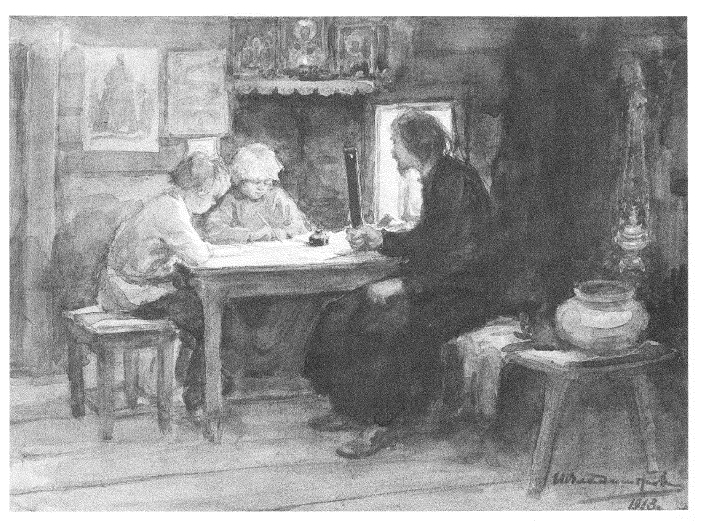

«Ученик, поступающий в семинарию, едва ли не прежде всего выучивал канту того времени: "Радуйся российский орле двуеглавый, ты бо еси во всем мире славный"… чтобы выпрашивать у горожан дневной пищи, несколько полен дров, а в праздничные дни — вожделенного пирога. В бурсе он мог выучивать урок только при свете горящей лучины»[11].

Далеко не всегда украшали семинарию и ее преподаватели. Один из первых учителей Владимирской семинарии Федор Ради-корский «постоянно ходил пьяный и в этом виде занимался "отобранием у учеников с мучением и принуждением денег". <…> Если же после тщательных розы-сканий он не находил у воспитанников денег, то отбирал их вещи»[12]. В конечном счете Радикорского выгнали и попытались отобрать у него выплаченные авансом пятнадцать рублей. Сбережений у пьющего учителя, однако, не оказалось, а все его имущество состояло из двух кафтанов, камзола, плаща, перины, двух подушек, одеяла и пустого деревянного ящика. Поэтому членам семинарской конторы пришлось заплатить его долг из своего кармана. Вымогали у владимирских семинаристов деньги и продукты и другие учителя.

Наконец, в первые десятилетия своего существования Владимирская семинария была для учеников настоящим адом ввиду широкого распространения различных видов телесных наказаний, взаимных издевательств и «дедовщины». В 1750-е годы семинаристов секли не только розгами, но и «кошками», «батогами» и т. п. Кроме того, их могли на длительное время «сажать на цепь» или заковывать в кандалы. Каждый из младших учеников имел над собой «командира» из числа старших, причем последний имел право подвергать своего подопечного любым принятым в семинарии наказаниям. Неудивительно, что в семинарии довольно часто случались побеги, хотя за это ученика могли отдать в солдаты или в крепостные. Некоторые из учеников Владимирской семинарии сами упрашивали отдать их в солдаты, но только не оставлять в учении[13].

Схоластический и сословно ограниченный характер семинарского образования XVIII — начала XIX века препятствовал светской карьере выпускников духовных училищ. К сравнительно небольшому числу бывших семинаристов, получивших известность и влияние в российском обществе в первой половине XIX века, принадлежат М. М. Сперанский, учившийся в 1780-х годах в той же Владимирской, а затем — в Александро-Невской семинарии и сыгравший ключевую роль в государственных преобразованиях 1800-х годов, а также издатель «Телескопа» и профессор Московского университета Н. И. Надеждин, окончивший Рязанскую семинарию. В целом, однако, образ семинариста ассоциировался у тогдашних дворян с грубостью и неопрятностью, отсутствием надлежащего воспитания, специфической речевой стилистикой, основанной на латинизмах и церковно-славянской лексике и фразеологии. Это сказывалось и на образе семинариста в светской литературе. Если ученики духовных школ в «Бурсаке» Василия Нарежного (1824) и «Вие» Гоголя (1835) изображаются с очевидной оглядкой на образ школяра-плута, восходящий в конечном счете к традициям средневековой западноевропейской литературы (показательно, что в обоих случаях речь идет об украинских «бурсаках»), то невежественный и жадный семинарист Кутейкин в «Недоросле» Фонвизина (1771), «уволенный от всякого учения» с резолюцией «не мечите бисера пред свиниями», станет прообразом для восприятия и репрезентации студентов духовных училищ в русской литературе на много десятилетий вперед[14].

Несмотря на неоднократные попытки реформирования при Екатерине II, Александре I и Николае I, система духовных школ в Российской империи не претерпела кардинальных внутренних изменений вплоть до 1860-х годов. Отчасти это было обусловлено сословной изоляцией священников, принудительным характером обучения и сохранением наследования приходских должностей, отчасти — инерцией семинарской учебной программы и педагогики. Хотя с течением времени образовательная программа духовных училищ все больше отдалялась от норм Духовного Регламента, а повседневная жизнь бурсаков становилась, так сказать, более цивилизованной, в целом облик духовной школы середины XIX столетия был по-прежнему довольно неприглядным. Об этом прямо свидетельствуют «Очерки бурсы» Н. Г. Помяловского, опубликованные в 1862—1863 годах и произведшие довольно сильное впечатление на тогдашних читателей демократической направленности (так, Д. И. Писарев в статье «Погибшие и погибающие» (1867) прямо сопоставлял «Очерки» с «Униженными и оскорбленными» Достоевского). Помяловский, родившийся в Петербурге в семье дьякона Малоохтинской кладбищенской церкви, опирался на собственный опыт учебы в Александро-Невском духовном училище, а затем в семинарии в 1840—1850-х годах. Жизнь учеников здесь, как и столетием ранее, была полна нищеты, насилия и пьянства, а педагогика основана исключительно на телесных наказаниях (Помяловский утверждал, что за время учебы его секли розгами более четырехсот раз). «Старшие» бурсаки по-прежнему могли получить приходское место, женившись на «закрепленной невесте», то есть дочери умершего священника или дьякона: процедура таких «смотрин» описана в очерке «Женихи бурсы». Речь, как правило, шла о «неравных браках», когда невеста была значительно старше жениха. По справедливому замечанию Помяловского, семейная жизнь «православного пролетариата», то есть приходских клириков, в этом отношении мало чем отличалась от жизни крепостных крестьян, которых насильно женили и выдавали замуж помещики[15]. Бурсаки все так же пытались сбежать из своих школ и по-прежнему подвергались за это жестоким наказаниям.

Впрочем, этой «старой» духовной школе, в существенной степени унаследовавшей дух XVIII века, оставалось жить недолго. Церковные реформы 1860— 1870-х годов фактически разрушили изоляцию духовного сословия в Российской империи. В середине 1860-х годов дети священников получили возможность поступать в гимназии, а выпускники семинарий — в университеты. В 1867 году было отменено наследование приходских должностей, а в 1871-м церковные должности было разрешено занимать лицам всех сословий. В 1867—1869 годах были приняты и новые уставы в области духовного образования.

Эти процессы существенным образом повлияли на интеллектуальный и социально-политический климат тогдашнего общества. Речь, впрочем, шла не о клерикализации последнего, но, наоборот, о своего рода «эмансипации» бывших бурсаков и их проникновении в самые разные социальные группы. Нет ничего удивительного в том, что многие дети священников и выпускники духовных школ вовсе не горели желанием продолжать духовную карьеру и вместо этого хотели попробовать свои силы на светском поприще. Более того, именно принудительная социальная изоляция и маргинализация духовного сословия вплоть до 1860-х годов привела к тому, что довольно заметную роль в радикальных социальных протестах того времени сыграли именно семинаристы. Я имею в виду не только лидеров тогдашних демократических кругов, подобных Н. Г. Чернышевскому и Н. А. Добролюбову, но и многочисленных выпускников семинарий, поступавших в университеты, а также создателей революционных кружков и групп непосредственно в стенах духовных училищ. Опасения правительства в отношении революционной активности выпускников семинарий оказались настолько сильными, что в 1879 году был принят новый закон, позволявший семинаристам поступать в университеты только после сдачи гимназических экзаменов. Это сразу же резко сократило число университантов из духовных школ, составлявшее в середине 1870-х годов почти половину от всего числа студентов. Однако делу это не помогло, и революционные кружки появлялись в духовных училищах, семинариях и даже академиях вплоть до 1917 года.

Я не берусь утверждать, что социальный протест и «культурная маргинальность» «шестидесятников» и «разночинцев» (а также, в известном отношении, отечественной «интеллигенции» в целом) генеалогически восходят исключительно к маргинальному положению духовного сословия и образования в России XVIII—XIX веков[16]. Вместе с тем очевидно, что произошедшая в 1860-х годах «эмансипация бурсаков» действительно существенно трансформировала идеологию образованных классов, привнеся в нее риторику и этику, отчасти восходящие именно к «семинарской субкультуре». В целом, однако, история духовного образования в России синодального времени может служить вполне наглядным показателем того своеобразного и довольно жалкого положения, которое занимали «лица духовного звания» в основанной Петром I системе «регулярного государства». Впрочем, не менее печальная участь ждала их в империи, созданной еще одним бывшим учеником духовной школы — Иосифом Джугашвили, более известным по своему партийному псевдониму Сталин.

[1]Флоровский Г. В., прот. Пути русского богословия. Париж, 1981. С. 89.

[2] Подробнее об истории приходского духовенства в России XVIII в. см.: Знаменский П. В. Приходское духовенство в России со времени реформы Петра. Казань, 1873; Freeze G. L. The Russian Levites. Parish Clergy in the Eighteenth Century.

[3] Полное собрание законов Российской империи с

[4]Лавров А. С. Колдовство и религия в России. 1700—1740 гг. М., 2000. С. 408—423.

[5] См.: Смирнов С. И. Древнерусский духовник. М., 1913. С. 233—241.

[6] Знаменский П. В. Духовные школы в России до реформы

[7] Фасмер М. Этимологический словарь русского языка. Т. I. М., 1986. С. 247.

[8] Знаменский П. В. Указ. соч. С. 64—65.

[9]Надеждин К. История Владимирской духовной семинарии (с 1750 по

[10] Там же. С. 19.

[11] Там же. С. 28—29.

[12] Там же. С. 37.

[13] Там же. С. 78—79.

[14] О литературной истории образа семинариста в России XVIII—XIX вв. см.: Белоусов А. Ф. Образ семинариста в русской культуре и его литературная история: от комических интермедий XXVIII века до романа Надежды Хвощинской «Баритон» // Традиция в фольклоре и литературе. СПб., 2000. С. 159—176; Лукашевич М. Образ приходского священника в русской беллетристике 60—70-х гг. XIX века. Диссертациянасоисканиеученойстепенидокторафилософии. Варшава, 2009 (http://uw.academia.edu/Marta%C5%81ukaszewicz/Papers/1128659/ The_Parish_Priest_Character_in_Russian_Fiction_of_the_1860s_and_1870s_Unpublished_PhD_ thesis_60-_70-_._XIX_).

[15] Помяловский Н. Г. Полное собрание сочинений. СПб., 1914. С. 282.

[16] Некоторые соображения по этому поводу см.: Живов В. М. Маргинальная культура в России и рождение интеллигенции // Новое литературное обозрение. 1999. № 37. С. 37—51.