Опубликовано в журнале Отечественные записки, номер 1, 2012

22 февраля 1951 года, накануне Дня Советской армии, в одной из школ города Молотова[1] происходило привычное действо — партсобрание педагогического коллектива. Подобные мероприятия часто были продолжением производственных совещаний. С той разницей, что участники помимо рабочих вопросов занимались поддержанием политграмотности и время от времени разбирали персональные дела своих коллег.

На этот раз действие разворачивалось не по канонам жанра. Директор школы Гачегов громко обвинял учителя истории Новикова в том, что тот подрывает его авторитет, является хулиганом и «создал вокруг себя группировку, в которую завербовал трех учителей — немцев». В заключение своей речи директор школы заявил, что «Новикову не место быть в членах партии, не место ему и работать в школе»[2], после чего предложил исключить его из партии.

В действительности грозный выпад в адрес подчиненного был сродни истерике. Никакого исключения из партии не последовало. По той простой причине, что именно на этом собрании представители партийного начальства разъясняли учителям решение бюро обкома о … восстановлении в партии их коллеги.

В предыдущих сериях

История эта началась задолго до описываемых событий, а сорвавшийся директор был уже не первым руководителем учебного заведения, которому костью поперек горла стал простой учитель истории. Подобное происходило годом ранее в другой школе и с другим директором. Ссора тогда быстро вышла за пределы учебного заведения и с начала 1950 года стала предметом обсуждения различных партийных и административных инстанций.

Грубость директора или бестактность учителя, несправедливый выговор или нарушение трудовой дисциплины? Кто в большей степени зажимает критику — руководитель или педагог, ставший еще и секретарем школьной первички? Являются ли заведующая районо и секретарь райкома покровителями директора, или все это — плод больного воображения учителя-склочника?

В этих вопросах пытались разобраться райком и районо, горком, гороно и областной комитет партии. После того же как отчаявшийся преподаватель истории стал писать письма в газету «Правда», горком под контролем областного партийного начальства организовал работу комиссии, изучившей ситуацию в школе. Совместными усилиями партийных инстанций и гороно конфликт был решен самым простым способом — переводом учителя истории в другую школу[3]. Располагавшаяся в том же Молотовском районе города Молотова новая школа отличалась разве что нумерацией — 49-я вместо 50-й. Там история повторилась…

«Такими обвинениями никому шутить не позволено»

Исследование подобных локальных сюжетов нередко смущает определенный круг читателей своей репрезентативностью. Обычно при этом задается вопрос: «Как можно по одному случаю судить о …?». Действительно, обращение к методу case study редко сопровождается использованием «объективного» языка цифр и статистических сравнений. Повествование здесь чаще подразумевает детальную реконструкцию «маленького события», изучение которого, впрочем, не является самоцелью[4]. Что можно понять на примере одного конфликта, разыгравшегося более полувека назад в учительском сообществе провинциального советского города? Представляется, что немало: смыслы, которые люди сталинской эпохи прочитывали за действиями друг друга, приемы и стратегии решения конфликтов. В нашем случае мы сосредоточимся на некоторых аспектах «языкознания» позднего сталинизма, а именно — практике использования политических обвинений в трудовых конфликтах эпохи.

В послевоенной лексике слово «немцы» практически было синонимом к слову «фашисты». Употребление его в сочетании с глаголом «завербовал» звучало как политическое обвинение. Это понимали те, кто упрашивал директора не вносить свои заявления в протокол заседания. Это понимал и учитель Новиков, писавший в обком: «т. Гачегов просил свои пять заявлений занести в протокол собрания. Ему советовали взять их обратно. Прошу принять меры к тому, чтобы эти пять заявлений не исчезли, а были переданы в те органы, которые проверяют политические обвинения. ГК и Обком ВКП(б) до сих пор смотрят на такие вещи (политич. обвинения) как на мальчишеские выходки. Это серьезная ошибка. Такими обвинениями никому шутить не позволено и проходить мимо них — тоже. Не сомневаясь ни в чьей политической благонадежности, я лишь хочу обратить Ваше внимание на то, что ложь и клевета это оружие наших врагов».

На этом примере можно увидеть типичную для той эпохи практику «навешивания ярлыков». Внешне похожее на простое оскорбление, подобное действие имеет иные последствия, нежели обычный словесный выпад в пылу спора. Речь идет о попытке не просто обидеть, но «заклеймить» противника, изменив при этом его статус. Это явление обычно описывают с помощью термина стигма, понятия, которым обозначают приписывание человеку черт, ставящих его в «постыдное», дискриминируемое положение[5].

К концу сталинской эпохи такое использование политической лексики стало традицией. «Троцкисты», «кулаки», «вредители» давно стали обитателями жизненного мира советского человека. Послевоенное время пополнило их легион «народами-изменниками», «космополитами», «бендеровцами», «пособниками фашистов». Похожие в официальной культуре на персонажей ушедших эпох — ведьм, хтонических чудовищ, они жили недалеко, но за четко обозначенной чертой — в лагерях, тюрьмах, на поселении. Когда-то опасные, но обезвреженные. Когда-то невидимые, но сейчас выведенные на чистую воду. Поставленные на место, и поэтому ставшие понятными.

Самое ужасное, что не все. Их подельники продолжают скрываться, и есть только один способ обезопаситься — искать, распознавать, клеймить. Иными словами — восстанавливать порядок, которому вечно угрожает хаос. Эту проблему и решали бесчисленные политические кампании того времени. Сигналы сверху инициировали сложные церемонии, включавшие публичные обвинения и признания. При этом критика должна была завершиться самокритикой — согласием с «коллективной» точкой зрения.

Завершение стигматизации, таким образом, подразумевало «признание вины» со стороны осуждаемого[6] и последующее лишение его права голоса. В своем идеальном воплощении продуктом политической стигматизации становился человек, превращенный из говорящего субъекта в безмолвствующий объект. «Троцкист» или «власовец» в этом смысле говорить не могут, за них это делает власть.

На практике лишение голоса могло осуществляться и в более «мягких» формах, например — лишении права на религиозный, профессиональный или научный язык[7]. Это меняло идентичность человека. Навешенный ярлык становился стигмой, клеймом, которого отныне индивид не мог не учитывать в общении с властью и простыми людьми.

Подобная процедура имела еще и другие последствия. С ее помощью человек символически переводился в разряд меньшинства, противопоставленного большому и правильному — советской власти, советскому народу. Пороки системы становились «отдельными недостатками» за счет того, что приписывались конкретным людям, становившимся здесь и сейчас персонально ответственными «отщепенцами», выражаясь политкорректно, — меньшинством.

«Подхалимы», «бюрократы» и «сволочи»

В упомянутом нами конфликте необходимого ритуального признания вины не произошло. Учитель не просто отверг обвинения в свой адрес, но и потребовал разобраться с ними в «органах, проверяющих политические обвинения». На практике процедуре стигматизации сопротивляться было можно, обращаясь к ответному наклеиванию ярлыков. В этом деле Новиков был далеким от политкорректности по отношению к своему противнику, которого в пылу споров он нередко называл «хулиганствующим бюрократом», «вышибалой» и т. д. «Недавно хулиганствующие бюрократы довели дело до исключения меня из партии. Оставшись ненаказанными, они стали еще более злыми и нахальными».

Политическая стигматизация противника подразумевала обращение к арбитру, который должен высказать свое авторитетное мнение. За редким исключением это были партийные инстанции и связанные с ними органы печати. Так, Новиков обращался в газету отдела пропаганды и агитации ЦК ВКП(б) «Культура и жизнь» с просьбой дать разъяснения по очень важному вопросу. Прав ли он, когда говорит о том, что нужно воспитывать «любовь к критике и самокритике»? Или правы его оппоненты из редакции областной партийной газеты, считающие неуместным слово «любовь» и требующие поменять его на «уважение». Новиков при этом не забыл упомянуть, что один из собеседников сказал, что «говорить о любви к критике — это лицемерие».

Поражение учителя на одном ведомственном или партийном уровне не означало его капитуляции. Оно лишь говорило о том, что пороки проникли в первичную организацию и далее — на районный уровень власти. Очередная неудача расширяла круг врагов, которые приобретали черты заговорщиков. Поэтому необходимо апеллировать к следующему по уровню арбитру — писать в обком, газету «Правда». «Я утверждаю, что Молотовский РК ВКП(б) и его первый секретарь тов. Павлюкович не только не развертывает критики и самокритики, но преследует и очень жестоко, людей за справедливую критику — это с одной стороны, а с другой — защищает работников, подвергнувшихся справедливой критике, оберегает их от критики, а в результате этого Молотовский РК ВКП(б) избивает тех и других и кто критикует и кого критикуют».

Именно секретарь райкома Павлюкович обеспечивал, по мнению учителя, поддержку и прикрытие директору Гачегову. В этом ему помогала заведующая районо. «В речи на собрании партийного актива 16 января т. Новиков назвал зав. роно тов. Глумову «подхалимом из подхалимов». … Новиков и делает вывод, что Глумова повторяет мысли секретаря РК ВКП(б)».

Ранее Новиков называл заведующую районо по-другому. В своем письме секретарю обкома, озаглавленном «Критика коммуниста или хулиганское беззаконие», Глумова жаловалась на события прошлого года. Тогда Новиков, работая в другой школе, обвинял директора и «верных» ему учителей в подлоге — замене протокола производственного совещания. «В присутствии членов комиссии … назвал меня сволочью … Новиков назвал их, учителей преступниками…».

Интересно, но заведующая районо выстраивала свою «защиту» по той же схеме, что и учитель истории. Обращаясь в обком, Глумова презентовала себя жертвой несправедливых обвинений со стороны зажимщика критики: «По Новикову своих мнений иметь нельзя, ему легко проводить “воспитательную” работу: ошельмовал человека и доволен, человек замолчит, значит прав Новиков … вокруг Павлюкевича 1-го секретаря, по мнению Новикова, свился кружок паразитов, подхалимов, вышибал — это название Новиков четко связал только с нашими именами Глумовой, Гачегова и Павлюкевича».

В новом сезоне

Понять действия наших героев сложно вне контекста дальнейших событий. Начало нового учебного года было для учителя Новикова чередой поражений. Переведенный в новую школу против собственного желания, в силу обстоятельств он сразу же нарушил трудовую дисциплину, не явившись в положенный срок на место работы.

Больше чем через полгода комиссия горкома разберется в этом деле, выяснив, что преподаватель как заочник имел право на неоплачиваемый отпуск. Что заведующая гороно уверила его в законности такого поведения устно. И что приказа о его зачислении в школу так и не появилось. Реакция директора Гачегова не заставила себя ждать. Он публично заявляет о том, что Новикова надо отдать под суд.

Перевод на другое место работы был произведен не только против воли учителя, но и вопреки протесту директора, грозившего уйти из школы, если в ее стенах появится Новиков. Понять Гачегова было можно — в партийном и учительском мире района за Новиковым уже прочно закрепилась слава скандалиста и склочника. Между тем новый начальник мог пока торжествовать победу. 6 сентября, после запутанной истории с трудоустройством, строптивого учителя исключили из партии. Директор усилил унижение, назвав учителя «бездельником и разгильдяем».

На работу взяли без соответствующего приказа. Позже выяснилась одна любопытная деталь. До Нового года Новиков работал в школе, будучи официально не оформленным, о чем, вероятно, искренне не подозревал. Прозрение наступило случайно. В декабре, выйдя на работу после болезни, наш герой неожиданно узнал, что у него прерван стаж и бюллетень будет оплачен исходя из того, что работает он в должности учителя всего четыре месяца.

Напряжение нарастало. Получая накануне Нового года зарплату, учитель истории обнаружил, что его обсчитали. Поставленная автоматически подпись немедленно была перечеркнута, что испортило всю ведомость на 26 тысяч рублей. Что сказал он при этом бухгалтеру, неизвестно, но, по словам директора, она плакала.

Директор вынес Новикову выговор, о котором учитель узнал лишь через месяц. Действительно ли секретарь забыла показать приказ, или последний был оформлен задним числом, сказать сложно. Известно одно: в тот момент, когда преподаватель узнал о том, что имеет взыскание, обороняться пришлось уже его начальнику. В предпоследний день уходящего года школьного учителя решением бюро обкома в партии восстановили.

Дальнейшее развитие событий еще больше поражает воображение. За четыре месяца 1951 года обком фиксирует не менее 23 документов, имеющих отношение к этому конфликту. Новиков вновь пишет письма, часть из которых была прикреплена к «делу» (в докладной комиссии упоминается, что их было 11 штук).

Какими средствами решался этот конфликт? Учитель, вдохновленный восстановлением в партии, обрушился с критикой на трех своих недругов. Гневная речь была произнесена 16 января 1951 года на собрании партактива района. Директору Гачегову досталось за грубость по отношению … к ученикам. Подобные выступления инициировали необходимые процедуры выяснения обстоятельств дела со стороны первички и вышестоящих партийных органов.

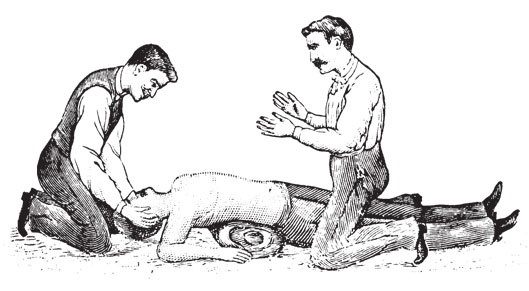

Через десять дней школьное партсобрание «обсудило эти критические замечания тов. Новикова, признало их правильными. Установлено, что Гачегов в отношениях с учениками нередко применял антипедагогические методы и приемы … наделял их эпитетами “разбойник”, “вор”, “негодяй”, “бендеровец”, “хулиган”, “мартышка”, “обезьяна” и т. д. Для него ничего не стоило взять ученика за ворот и вести его так в свой кабинет. Партийное собрание объявило за это т. Гачегову выговор».

В подобных источниках обнаруживаются те повседневные практики, которые часто скрываются за официальными отчетами. Директор пытался стигматизировать школьников. При этом политический ярлык «бендеровец» оказался в одном ряду с образами «плохих» животных и преступников. В официальной системе координат такие действия воспринимались как девиация. Между тем архивные документы, материалы интервью свидетельствуют о том, что спонтанный перенос политических практик на школьную жизнь, вероятно, был явлением распространенным[8].

Ответная реакция последовала на том же собрании — директор объявил о вынесении Новикову выговора за хулиганский поступок в школе. Нюанс заключался в том, что официально данный приказ был подписан месяцем ранее. Учитель же истории узнал о нем впервые. Напомним: рассерженный недополученной зарплатой педагог тогда испортил бухгалтерскую ведомость.

В обстоятельном письме в горком, написанном через два дня, Новиков сообщал: «Я не буду комментировать этот поступок. Я хочу, чтобы это сделали ВЫ. Разумеется, и не было хулиганского поступка с моей стороны. Но есть у нас хулиганствующие бюрократы, причем, их не наказывают». За часто упоминаемым эпитетом, подчеркнутым в тексте красным карандашом, понимались, конечно, представители заговора: «Но они /Павлюкевич и Гачегов/ не только говорят, они делают, они по-прежнему травят меня как собаку, клевещут и лгут».

Примечательна интонация этого письма. Новиков ставит себя в положение жертвы. Проговаривая все обвинения в свой адрес, он усиливает их, презентуя собственную слабость перед лицом сильных, облеченных властью начальников. Некоторые из них бездушны и невнимательны: «Я не понимаю почему я должен снова описывать эти факты. Работники Молотовского ГК ВКП/б/ на бюро ГК ВКП/б/ со злой иронией говорили о количестве моих писем, подсчитывали сколько я испортил бумаги на описание фактов о которых Вы просите, но до сего времени не потрудились прочитать эти письма. Они не устарели и их полезно прочитать».

Некоторые из недругов Новикова — сознательные враги. Они носят маски, на словах защищают коллектив от «беспринципной склоки», организатором которой является учитель истории. Им верят, когда они говорят о его «хулиганских» поступках: «Сам т. Гачегов говорил это со слезами на глазах и очень искренне, настолько искренне, что ему поверили…». Но время от времени маска снимается, и тогда обнаруживается истинное лицо этих людей: «… я пришел к Гачегову и спросил на каком основании он это сделал (прервал стаж. — Примеч. А. Ч.). Тов. Гачегов ответил «Фактически ты у меня работаешь 4 месяца». Я заметил ему, что я работаю не у тов. Гачегова, а у Советского государства, на что он возразил: «А какая разница?» (подчеркнуто в тексте красным карандашом. — А. Ч.). Я не знаю, известны ли ему слова Людовика XIV, и решив, что между ним и государством нет разницы, он отказал мне в удовлетворении моей просьбы».

Впрочем, интонации автора резко менялись, когда он обращался к другому жанру и ориентировал свои тексты на другого адресата. Спустя три недели Новикову удалось опубликовать в областной партийной газете «Звезда» свою статью под заголовком «Что мешает критике быть действенной». В ней вновь обвинялись известные нам персонажи.

Призывая к публичности и открытости критики, Новиков писал: «в райком не раз поступали сигналы о том, что директор школы № 49 грубо обращается с учениками и родителями. Коммунисты пытались критиковать его, но это не удалось. Работники не раз вызывали его к себе, беседовали. Содержание этих бесед осталось известным только им и т. Гачегову…». Случайно или нет, но в статье Новиков вспомнил и о некоей Глумовой (вероятно, однофамилице зав. районо), обвиненной еще в июне 1949 года в хищении профсоюзных денег и осужденной на 15 лет тюремного заключения.

Статус подобной публикации известен. Ее появление приводило в действие особые ритуалы. Персонажи должны были оправдываться перед партийными инстанциями, писать объяснительные, выступать на собраниях.

Свой ответный удар Гачегов нанес по-другому. Внезапно для Новикова он пришел вместе с заведующей районо на родительское собрание его класса и в присутствии родителей стал критиковать Новикова за статью. В тот же день учитель сообщил об этом в редакцию газеты. 22 февраля на партсобрании школы представители горкома разъяснили учителям решение бюро областного комитета партии о том, что Новиков в партии восстановлен. В ответ директор отстранил Новикова от классного руководства за «развал учебной и воспитательной работы в классе». Основанием для этого стало бегство трех учеников из дома. Учителю, впрочем, удалось оспорить и это решение.

За всеми произошедшими событиями обнаруживается определенная закономерность. Попытки директора использовать формальные административные методы дисциплинирования учителя интерпретировались Новиковым как свидетельство личного отношения. Официальные бюрократические процедуры трактовались в качестве скрываемых практик, выявление которых в терминах политического языка превращалось в стигму.

Для того чтобы этот процесс завершился, необходим был последний шаг — решение арбитра, место которого занял областной комитет партии. «Я прошу Вас, т. Прасс, создать специальную и авторитетную комиссию Обкома ВКП(б) по проверке фактов которые мною изложены в письмах в 1951 г. и будут изложены в дополнит. письме и если факты не подтвердятся — исключить меня из партии и предать суду, если же подтвердятся — реабилитировать до конца».

Освободить, указать, разъяснить

Каково же было решение арбитра? Как разрешила конфликт комиссия обкома? В позиции представителей партийной власти обнаруживается четкое стремление по-другому интерпретировать взгляды сторон. С одной стороны, «тов. Гачегов руководствуясь личной неприязнью к т. Новикову в начале встал на путь мелких придирок к нему … не улучшил, а ухудшил свое отношение к тов. Новикову, встал на путь открытого выживания его из школы». С другой — « …неправильное отношение к Новикову является реакцией на его грубость в отношениях к некоторым людям и организациям». Заведующая Глумова в этой интерпретации «ошибочно издала приказ об освобождении т. Новикова от классного руководства».

Сговор между директором школы и заведующей районо подавался как преувеличение, а «неправильное отношение» Гачегова и Глумовой к Новикову объяснялось «недостаточной политической зрелостью этих товарищей, слабостью их как руководителей». «Преступные действия» становились следствием ошибки или личной неприязни, «бюрократическое хулиганство» — «неправильным отношением», спровоцированным грубостью самого Новикова. «Зажим критики» превратился в «недостаточную политическую зрелость».

Арбитры этого конфликта производили своеобразный перевод его на язык «политкорректности», посредством которого осуществить последовательную стигматизацию уже не представлялось возможным.

Это не случайно. Если позиция Новикова по отношению к директору и заведующей районо настойчиво интерпретировалась в сторону «смягчения», то критика в адрес райкома отвергалась как безосновательная. «Комиссия не разделяет точки зрения тов. Новикова о том, что “секретарь РК ВКП(б) тов. Павлюкевич и секретарь ГК ВКП(б) тов. Кочнев дали директору школы № 49 Гачегову указание расправиться со мною (Новиковым), что последний и выполняет с исключительным рвением”».

Проблема для партийного начальства заключалась в том, что в представлении школьного историка его мытарства были следствием не просто неприязненного отношения к нему конкретных людей. Его объяснительная схема была основана на более широких, политических, обвинениях. «…Глубокая проверка должна привести Вас к выводу, что критика низкой успеваемости в школах р-на и города — это наличие элементов аракчеевского режима в некоторых школах отсутствие критики и самокритики, преследование учителей не только за критику, но даже за то, что они не поддерживают явно порочных, вредных методов работы».

В тех письмах Новикова, которые были приобщены к «делу», это, пожалуй, единственное упоминание выражения «элементы аракчеевского режима». Между тем в различных справках, отчетах комиссии эта цитата упоминается не менее пяти раз в форме пересказа, прямого или искаженного цитирования: «бюро обкома партии признало неправильными утверждения тов. Новикова о наличии сильных элементов аракчеевского режима в организациях Молотовского района о зажиме критики со стороны бюро Молотовского горкома партии».

Столь частое упоминание метафоры не случайно. И учитель, и представители комиссии хорошо знали автора этого высказывания. Цитата была взята из статьи Сталина «Марксизм и вопросы языкознания»[9]: «Если бы я не был убежден в честности товарища Мещанинова и других деятелей языкознания, я бы сказал, что подобное поведение равносильно вредительству. Как могло это случиться? А случилось это потому, что аракчеевский режим, созданный в языкознании, культивирует безответственность и поощряет такие бесчинства».

Специфика «священных» текстов эпохи заключалась в том, что они касались не только конкретных вопросов. Современники хорошо понимали, что смысл послания «сверху» — вовсе не в проблемах филологии. Любая попытка применить данный язык означала неизбежную стигматизацию.

Любопытен способ опровержения политических обобщений Новикова. «Комиссия считает неправильными и необоснованными утверждения тов. Новикова о том, что в организациях Молотовского района имеются сильные элементы аракчеевского режима … В постановлении собрания записано: “Собрание отмечает, что районная партийная организация выполняя постановление ЦК ВКП(б) и VI пленума обкома «О работе Молотовского обкома ВКП(б)», а также постановление районной партконференции провела значительную работу по устранению серьезных недостатков в работе. Развернувшаяся в районной партийной организации критика и самокритика способствуют устранению ошибок и недостатков в подборе руководящих кадров и правильному их воспитанию…”».

Аргументация комиссии по защите парторганизаций от обвинений Новикова строится не на опровержении или иной интерпретации фактов. Вместо этого в качестве главного доказательства приводится постановление районной партконференции.

Подобное употребление политической лексики с 1930-х годов использовалось для объяснения успехов индустриализации и коллективизации. Официальные речи и постановления становились «настоящей» реальностью. В этом смысле конкретный человек оказывался неправ, если жаловался на ухудшение своей жизни, ибо в постановлении ЦК было сказано прямо противоположное.

Парадоксально, но к началу 1950-х мы видим использование этого приема уже не по отношению к быту и материальным условиям граждан, а по отношению к самому политическому языку. Представляется, что подобное оформление текста не было простой данью сложившейся традиции. Внимательный читатель отметит упоминание постановления ЦК ВКП(б) «О работе Молотовского обкома». Годом ранее именно этим нормативным актом сняли с должности первого секретаря обкома Хмелевского. Для этого центральной властью были использованы материалы местного журналиста Данилкина, который в своих обобщениях пошел дальше учителя Новикова[10]. Представляется, что таким образом региональная номенклатура пыталась защититься перед опасностью политических кампаний, исходящих из центра[11].

Ожидаемой окончательной победы над противником в этом случае наступить не могло. Ответственность несли все, но по-разному. Директора Гачегова за неправильное отношению к учителю, за грубость и антипедагогические методы работы с детьми рекомендовалось от должности освободить. Заведующей районо Глумовой предлагалось указать на то, что она, руководствуясь личной обидой, не разобралась должным образом в конфликте. Новикову необходимо было разъяснить, что Молотовский райком и его секретарь Павлюкевич не имеют к его бедам отношения.

Освобождение от должности, указание на ошибки, разъяснение неправильной политической позиции — возможно, так начиналось разрушение сталинских практик политической стигматизации.

[1] Так в 1940–1957 годах называлась Пермь.

[2] Здесь и далее для реконструкции конфликта используются материалы ПермГАНИ. Ф. 105. Оп. 17. Д. 195.

[3] Позволю себе отослать читателя к моей прежней публикации. См.: Чащухин А. Оборотни с указкой: культурные разрывы и конвенции в сталинской школе рубежа 1940–50-х / Разрывы и конвенции в отечественной культуре. Пермь: ПГИИК, 2011.

[4] Сошлемся на мнение одного из авторитетов в этой области: «Микроистория не намерена жертвовать познанием индивидуального ради обобщения: более того, в центре ее интересов — поступки личностей или единичные события. Но она также не склонна отринуть всякую абстракцию: малозаметные признаки или отдельные казусы могут содействовать выявлению более общих феноменов». См.: Леви Дж. К вопросу о микроистории // Современные методы преподавания новейшей истории: материалы из цикла семинаров при поддержке TACIS. М., 1996. С. 171.

[5] См.: Гофман И. Стигма: Заметки об управлении испорченной идентичностью (гл. 1–3) / Пер. с англ. Добряковой М. С. / E. Goffman. Stigma: Notes on the Management of Spoiled Identity. N.Y.: Prentice-Hall, 1963.

[6] Среди многочисленных свидетельств подобного поведения одним из самых известных является предсмертное письмо Н. Бухарина И. Сталину. Об этом письме и феномене признания вины см.: Верт Н. Террор и беспорядок. Сталинизм как система. Гл. 14. Признание в больших сталинских процессах. М.: РОССПЭН, 2010. С. 293–310.

[7] О механизме разрушения научной автономии, вытеснения научного языка политическим см.: Блюм А., Меспуле М. Бюрократическая анархия: статистика и власть при Сталине. М.: РОССПЭН, 2008.

[8] См.: Чащухин А. В. Школьный учитель в эпоху позднего сталинизма как агент репрессивной политики // История сталинизма: репрессированная российская провинция. Материалы международной научной конференции. Смоленск, 9–11 октября 2009. М.: РОССПЭН; Фонд «Президентский центр Б. Н. Ельцина», 2011. С. 390–399.

[9] Опубликована в 1950 году.

[10] Подробнее об обстоятельствах отставки Хмелевского и роли в этом деле местного журналиста Данилкина см.: Лейбович О. Л. В городе М. М.: РОССПЭН, 2008.

[11] Подобная «корпоративная солидарность» перед лицом центральной власти обнаруживается А. С. Кимерлинг при проведении послевоенных политических кампаний, в том числе — во время осуществления кампании по «делу врачей». См.: Кимерлинг А. С. Разрывы и конвенции поздней сталинской эпохи / Разрывы и конвенции в отечественной культуре. Пермь: ПГИИК, 2011.