Опубликовано в журнале Отечественные записки, номер 1, 2012

— В Конституции Российской Федерации написано: «Носителем суверенитета и единственным источником власти в Российской Федерации является ее многонациональный народ». Что подразумевается под словом «народ»? Конкретное ли это понятие или абстрактное, используемое только в политике?

— Думаю, что с этим вопросом следует обратиться к Владимиру Путину. Политическое значение имеет только то, как он использует слово «народ», а остальные значения часто приобретают смысл в зависимости от контекста.

— То есть никакого народа вне контекста не существует? Мы не можем определить, что это?

— Это слово имеет много значений и в разных контекстах неизбежно приобретает разный смысл. Конституционный смысл — это просто вывеска. Фактически Путин, как и любой политик, употребляет этот термин так, как это ему выгодно. Я не вижу такого значения слова, которое было бы абсолютно признано и каждому придет в голову, хотя если обратиться к словарю, можно найти там множество определений. В общем, само это слово в Конституции абсолютно ничего не решает: как Путин захочет, так он его и повернет.

— По мнению некоторых экспертов, внутри абстрактного понятия «народ» существует группа, которая не вписывается в современную социальную структуру, это интеллигенция. Сегодня в этой среде наблюдается некоторое ощущение безысходности, депрессия. С чем это может быть связано?

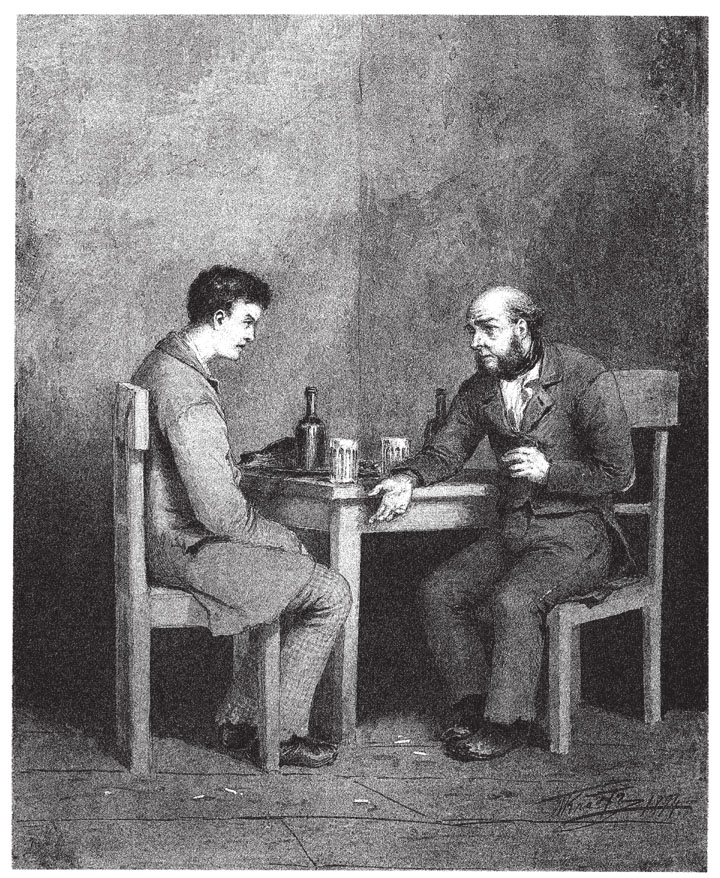

— Россия складывалась на перекрестке славянских, финских, тюркских и варяжских племен, а потом цивилизаций — Византии, ислама и Западной Европы. Начиная с Чингисхана цивилизационная ориентация менялась каждые 200-300 лет, но следы прошлого сохранялись и как-то сплетались с новыми веяниями. Отсюда путаница, возникавшая в «русском уме», ищущем стройности. После Петра Великого образцом стала многонациональная Европа, неповторимая в каждой нации. Начиная с Пушкина русский дух стремится к единству общеевропейского духа. В пяти великих романах Достоевского и в эпопеях Толстого это единство до некоторой степени достигнуто. Оно признано Европой и элитой всего вестернизированного мира. Но русская интеллигенция, возникшая после реформ Александра II, осталась сомневающейся, ищущей синтеза и не достигающей его. Этот незавершенный синтез чувствуется и в философии Бердяева, постоянно противоречащей самой себе, и в личном уме титанов русской литературы, гениальных в миг творческого взлета и падающих в море противоречий, когда поставлена последняя точка в очередном романе. Это, может быть, лучше всего выражено в разговорах Версилова со своим сыном в образе тысячи русских европейцев, достигших вершин духовной цельности. К сожалению, эта «тысяча» отчасти доживала век в Париже, а отчасти была уничтожена ЧК — ОГПУ — КГБ.

Однако в последние годы я встретил несколько сравнительно молодых людей — в возрасте примерно 40 лет, — в которых тип лидера русской интеллигенции кажется мне воскресшим. Уцелеет ли он и найдет ли отклик в массе? Начнется ли процесс кристаллизации массы в духовную структуру? Сумеет ли эта структура выделить из массы творческое меньшинство, достаточное для воскресения версиловской тысячи, достаточное для создания мирового диалога тысяч и достижения глобального единства? Это задача отнюдь не только русская. Но я думаю, если пеньки, оставшиеся от русского леса, дадут новые побеги, то для начала этого довольно. Имена их не так важны. Эти люди нарождаются в разных местах, один из Петербурга, другой — из Ростова-на-Дону, третий — из Ивановской области, четвертый живет в Казани и не пропускает ни одной нашей лекции. Это фигуры сорокалетних, не вполне сложившихся, но близких к тому, чтобы сложиться, лидеров интеллигенции. Что касается количества — это трудно сказать. У нас сейчас на семинаре около ста человек бывает, а начиналось все с двадцати-тридцати. Сейчас, после наших выступлений по ТВ, стоят и на лестнице иногда. Причем это в основном молодые люди.

Иногда интеллигенцией называют всех образованных людей. С моей точки зрения это неверно. Я даю такое определение: те эмигранты, которые уезжают на Запад, чтобы там оставаться, и становятся, допустим, немцами или американцами русского происхождения, — это интеллектуалы, не имеющие какой-то ярко выраженной национальной окраски и готовые поменять ее. А те, кто возвращается в страну, — что-то их привязывает к России! — это интеллигенция. Я считаю, что это самое простое определение. Есть, конечно, и исключения, но единичные примеры ничего не доказывают.

Уехавшие и ставшие американцами теряют какие-то свойства русского интеллигента или не приживаются и возвращаются обратно. Некоторые свойства интеллигенции связаны с ее происхождением. Интеллигенция родилась во время реформ Александра II из лигатуры либеральных дворян и разночинцев, очень быстро слившихся. Этих людей определяла общая судьба. Они хотели, очевидно, более стремительного и решительного темпа этих реформ, а реформы шли через пень-колоду. Отсюда интеллигенция все время, с одной стороны, захвачена реформами, а с другой — не удовлетворена.

Между тем интеллигенция не вполне понимает, что, собственно, надо сделать. Россия — структура с очень непростой судьбой. Совершенно неожиданный результат дали петровские реформы. То, что медленно назревало, быстро выплеснулось наружу, родилось прямо сразу, как Афина из головы Зевса.

Но «зародыши» интеллигенции были и раньше. Был, скажем, Радищев — вполне сложившийся интеллигент, как потом говорил о нем Иванов-Разумник, «критически мыслящая личность». Это один из путей к становлению интеллигента. Но ни одно определение нельзя назвать совершенным.

Гейне назвал любовь «зубной болью в сердце». Я бы сказал, что интеллигент — это образованный человек с зубной болью в сердце.

— То есть интеллигенция — нездоровая часть народа?

— Да, русская интеллигенция не чувствует себя здоровой, потому что она родилась на перекрестке, на полпути, в процессе реформ. Отсюда постоянная захваченность процессами и неудовлетворенность ими. Строгое определение трудно дать. Во всяком случае, все признают, что это специфическая особенность России: той интеллигенции, которая у нас существует, просто нет в других странах. Там есть интеллектуалы.

Если брать Европу, то она состоит из четко оформленных наций. Французы сами по себе, англичане сами по себе, они очень разные. Если «повариться» в этих странах, можно хорошо увидеть эти различия. Россия смотрит на Европу: перед ней французы, немцы, англичане, испанцы, итальянцы. В каждой нации есть великие писатели, которые запечатлели какие-то свойства народа, но они все разные. И русский стоит перед вопросом: а, собственно говоря, каким европейцем он может быть? Поэтому такая характерная неуверенность. Отсюда возникает задача понять Европу как единство. Но для этого надо создать Европу как единство — это возможно в литературе, но в жизни ее не сколотишь. Европа как единство — это романы Достоевского. Неслучайно и Достоевский, и Толстой были с восторгом приняты в Европе. Они сумели создать общеевропейский тип. Именно в России был создан общеевропейский тип с русским акцентом…

— Но ведь эти черты интеллигенции взялись не из Европы? Есть ли здесь какая-то связь с качествами народа, можно ли по особенностям интеллигенции судить о народе?

— Можно, но с большими оговорками. Потому что тот народ, который существовал до отмены крепостного права, был, как правило, неграмотным. Он жил какими-то «преданьями старины глубокой», в которых смешались остатки XVI, XVII и еще неизвестно какого века. А что касается интеллигенции, то она была более или менее вестернизирована. Но эта вестернизированность не была ее неотъемлемым свойством. Во-первых, к интеллигенции не относились священники, никто не считал их интеллигентами: вера была организована догматически, а интеллигент не догматичен. Кроме того, представители высшего общества тоже себя интеллигентами не считали. После указа «О вольности дворянства» аристократия могла формироваться по принципу «как папе угодно».

Кроме того, до самой революции существовал слой, созданный петровской «Табелью о рангах». Конечно, смотритель дорожной станции никуда не целил, но и какие-то верхние этажи чиновничества были не интеллигентны, хотя и могли быть образованны. Например, К. Победоносцев написал Плеве письмо, в котором говорил, что считает слово «интеллигент» ненужным неологизмом, потому что в латыни оно не имело почти никакого смысла. Мол, Боборыкин его употребил — и термин сразу приняли, потому что надо было это явление как-то назвать. А Плеве отвечал: «Ничего подобного. Интеллигенция — тот самый вечный оппозиционер, с которым полиция имеет дело». Вот такая дискуссия была между обер-прокурором Священного Синода и министром внутренних дел.

— Довольно интеллигентная дискуссия.

— Победоносцев был высокообразованным человеком, но ни в коем случае не интеллигентом.

— Разночинцы упрекали интеллигенцию в том, что она потеряла связь с народом, что она оторвана от него, живет какими-то своими фантазиями…

— В том-то и дело, что стандарта интеллигента нет. Его мировоззрение может серьезно изменяться, и он постепенно может стать даже профессиональным революционером — есть и такой вариант. Интеллигент может быть вечно колеблющимся, вялым… и всегда проблемным.

В нашей недавней статье в «Российской газете» есть об этом вначале пара строк: «Интеллигенция, возникшая во второй половине XIX века, после реформ Александра II, всегда была проблемным слоем. Проблемна она и сейчас».

Это связано и с общей структурой России, потому что она складывалась из разных осколков. Особенно разномастной и вестернизированной в верхнем слое она стала, когда столкнулась с многонациональной, многоцветной Европой. Появились англоманы, галломаны, а охватить Европу в целом удалось только где-то на уровне Толстого и Достоевского. Для этого надо было «пропустить через себя» Европу. Версилов объясняет своему сыну, что в любой европейской стране он чувствует себя дома: с французом он француз, с немцем — немец…

— Какие у Вас возникают ассоциации, когда речь идет о народе?

— Всегда бывает какой-то контекст, в котором слово «народ» имеет смысл: например, у нас сейчас много народу.

Пока что я чувствую себя в своей сомневающейся аудитории как в группе пловцов, то поднимающихся, то опускающихся в волнах моря, но не тону и не рвусь на берег, не ищу догматических причалов. Я был свидетелем кристаллизации массы в 1991 году и быстрого распада этих недолгих структур. Я вижу сегодня молодых людей, научившихся держаться в волнах, и не теряю надежды на их будущее. Мне хочется напутствовать их. Мне чудом удалось уцелеть во время Большого террора, на войне и в судорогах сталинского безумия после войны. Я надеюсь, что вы чего-то добьетесь…

— Народ и нация — это одно и то же или нет? Может ли народ стать нацией и при каких условиях?

— Цивилизация может развиваться как группа наций — это путь Европы. Цивилизация может развиваться как империя — это путь Китая. Цивилизация может развиваться как структура варн — Индия. Сейчас идет формирование глобального единства всех этих различных единств и групп. В этом процессе, возможно, и Россия найдет свой новый облик. Но не следует думать, что она непременно станет нацией вроде европейских.

— Существует ли «душа народа»? В чем она?

— Можно уподобить народ человеческой личности, тогда совокупность внешних черт — тело народа, а духовная жизнь, развивающаяся в этом теле, — душа. Но все это метафоры, и трактовать их как точный научный термин нельзя. Метафора помогает как намек, когда точная оценка немыслима.

— Есть ли у Вас ощущение, что существует критическая масса обычных людей, живущих сегодня в России, которые могут и готовы стать европейцами?

— В смысле, готовы уехать в Европу?

— Принять систему ценностей…

— Какой страны? Дело в том, что англичане и французы очень сильно отличаются друг от друга.

— Тем не менее, и те, и другие европейцы, одни островные, другие — материковые…

— Да, но для этого надо создать специфически русскую европейскую нацию, замкнутую в известной традиции. Ведь, в общем, все европейские нации формировались примерно тысячу лет, даже больше, а Россия пристраивалась то к Византии, то к Европе, то к татарскому хану и так далее. Последний толчок ей дал Петр, который сказал: «Становитесь европейцами!» А что это значит, он, конечно же, представлял себе неясно. При этом он видел своих подданных послушными слугами императора, а в Европе такого не было — европейцы уже были до некоторой степени во всяком случае от многих вещей освобождены.

— Когда Вы говорите о том, что нужно создать европейскую российскую нацию, кто, как это может или должен делать? Кто демиург?

— Во-первых, существует великая русская литература, в которой есть общеевропейский русский тип. Мы слышим в ней отголоски Европы, цитаты из «Фауста». Или вот, скажем, влияние Данте на Гоголя. Задуманные Гоголем три тома «Мертвых душ» должны были соответствовать трем частям «Божественной комедии» («Ад», «Чистилище» и «Рай»). То есть была попытка привнести «дантизм» на русскую почву. Галломания и англомания также были очень распространены. Германомании не было, потому что Германия долгое время была конгломератом маленьких государств и не увлекала. А вот то Франция, то Англия — увлекали.

— С германоманией сложнее дело обстоит. Когда Германия породила свое великое детище — классическую немецкую философию, и Чаадаев, и Киреевские, и Соловьев ринулись именно туда.

— Да, была волна немецкого влияния… Но в XVIII веке этого не было. Потом пришло время взрыва немецкой классической философии. Но это был определенный период. Причем отдельные группы русских людей увлекались одни Шеллингом, другие — Гегелем, и, наконец, от Гегеля перешли к Фейербаху…

— А от Фейербаха — к Марксу.

— Вот оно, так сказать, и немецкое влияние. В результате в России возникли мощные революционные партии, которых в Германии не было.

— Удивительно, насколько все-таки у людей этого круга, я имею в виду, в частности, группу «Освобождение труда» Плеханова, было религиозное отношение к этим немецким мыслителям, в том числе к Марксу.

— Очевидно, сохранилась какая-то психологическая традиция догматизма. Все-таки в России настоящих университетов не было практически до реформы Александра II. Философию, например, не преподавали, потому что она рассматривалась как принципиальное вольнодумство. Этот предмет был просто изгнан из университетов, поскольку Николай I считал его вредным.

— Так кто же в результате создаст нацию?

— Извне ее создать нельзя. Она должна вырасти изнутри.

— Почему же не происходило консолидации и создания европейского русского народа?

— Я сам считаю себя интеллигентом, а не интеллектуалом, то есть у меня есть «зубная боль в сердце» оттого, что все не ладится, не получается, идет через пень-колоду. Тут слишком много перемешано. Россия складывалась на перекрестке цивилизаций. Это было такое варево, в результате на поверхность вылезало то одно, то другое. Если взять массу крестьян, они просто в цивилизацию даже, я бы сказал, не вошли — у них всегда наблюдались остатки каких-то племенных черт.

Произошла массовая урбанизация, и крестьяне стали грамотными. Но стали ли они цельными? Скорее, наоборот. Дело в том, что пока сохранялся крестьянский быт, там была какая-то мешанина, хотя и устоявшаяся, каких-то обрывков старых обычаев. Например, на крестьянской свадьбе обязательно был тысяцкий — когда-то это был высший военный чин. Тысяча — это был уже полк, более крупные воинские формирования татары создавать не разрешали. Крестьяне усвоили это, и в крестьянской свадьбе известную роль играет тысяцкий, перед этим, вероятно, он назывался иначе.

В крестьянском быту оставалось много архаизмов, люди были неграмотны, за редким исключением, и в какой-то мере сохраняли племенные нравы.

Вдобавок на них тяжелой плитой лежала государственная повинность, от которой некоторые свободные люди бегали: энергичный русский человек давления не выдерживал и уходил в бега. И так как граница на восток была открыта, то он дошел до Сан-Франциско — вот русский вольный человек. В конце концов государство с этим примирилось и стало формировать из таких людей казачьи войска со своими вольностями, конечно, которые другим не позволялись.

С другой стороны, те, кто оставался дома, подавали челобитную, чтобы не разрешали людям уходить, ведь оставшиеся были вынуждены платить подати и за беглых. Это, конечно, касалось посадских людей, а не крестьян.

— Значит, есть какая-то, условно говоря, рванувшаяся вперед после петровских времен интеллигенция, которая идет по пути создания «европейской русскости». А дальше какой-то «полуфабрикат» в виде огромной массы людей, которые, собственно говоря, еще от рода к народу не перешли.

— По поводу интеллигенции – да, мне хотелось бы так думать. Я бы хотел создать какое-то своеобразное восприятие, преломление европейских традиций, переплетающихся с некоторыми русскими традициями. Ну, например, чувство бескрайней страны, в которой всегда можно куда-то уйти.

Что касается «массы народа»… Я присматривался к дачникам в электричке и наблюдал совершенно разные типы. Вот возвращаются, допустим, крестьянки с рынка. У них гораздо более простые и, кажется, не настроенные на то, чтобы «казаться», лица. Они совершенно естественно, просто держатся: достают булку, начинают ее жевать и так далее. Я читал Солженицына и думал, что он придумывает про народ, и стал сам присматриваться. В известные часы едет более-менее образованный слой. Очень заметно, что они хотят соблюдать какие-то приличия… Какая-то естественность у них исчезла, но до высоких образцов культуры они не доросли, и поэтому у них такая несколько «кажущаяся» наружность.

— А разве масса народная может дорасти до высоких образцов культуры? И надо ли к этому стремиться?

— До известного уровня люди могут быть воспитанны. Мы были несколько раз в Норвегии и наблюдали тамошний народ. В этой стране не было, собственно, ни крепостного права, ни дворянства, там всегда был просто народ. Кстати, все на «ты». В Швеции все на «Вы» — а в Норвегии все на «ты». Студент профессору говорит: «Ты». И это не невежливо, это естественно. У каждого народа складываются свои обычаи и нравы.

Как-то раз мы с переводчицей Ириной Воге приехали на море. Выходим на залив возле Осло, очень красивый там залив. Зина* сидит на берегу, пишет стихи. Неподалеку, метрах в двухстах от нас, вдруг возникает шум. Оказалось, это русские отдыхают. У нас аристократия, большие традиции, а люди вести себя не умеют. Норвежцы же себя ведут очень прилично, при том что у них не было и нет никакого дворянства…

— Получается, такая аккуратная филистерская Европа без хаоса…

— В маленьких европейских нациях господствует такая филистерская аккуратность.

— А Вы не думаете о связи хаоса и «зубной боли в сердце»?

— Безусловно, такая связь существует. Настоящего элементарного порядка нам все время не хватает, и от этого «зубная боль».

— У Вас нет при этом ощущения, что с «народом», который живет здесь, ничего хорошего не получится? Каши не сваришь, как говорят. А другого — нет…

— С ним ничего нельзя сделать потому, что он до народа не дорос. Он застыл, крепостничество его затормозило, родовую структуру он изжил, а в народ еще толком не превратился.

Одно из определений народа заключается в том, что народ – это вольные люди. Крепостные, рабы — это не народ. А русское крепостное право время от времени усугублялось, потому что усиливавшееся русское государство должно было выжимать то, чего без насилия нельзя было выжать.

— А ГУЛАГ — это крепостное право?

— Вариант рабства. Иногда помягче, иногда покруче. У нас, собственно говоря, народ как совокупность вольных людей — простых и грубых, но вольных — не успел сложиться. Крепостное право как-то наполовину отменили, и тут же ввели при Александре III земские порядки: если крестьянин не платил налог, то его секли розгами, а это невозможно с вольными людьми. И что делают крестьяне в 1905 году? Они разоряют помещичьи имения, разрушают, жгут дома, режут коров… Потому что, если возьмут что-то ценное, — это будет улика, доказательство того, что он украл. А зарезать скот — значит, натворить беды барину. Наломал, поджог что-то — и уходит довольный.

— Это проявление хаоса? То есть он пытается ту энтропию, которая внутри него, выплеснуть и распространить?

— Это память о бунте против крепостного права. Память неудавшейся разинщины, пугачевщины. Бунты 1905-1907 годов очень похожи на пугачевщину.

Понимаете, что произошло… Не хватило времени после отмены крепостного права для того, чтобы привыкнуть к каким-то нормам вольной жизни. Довольно жестокие были феодальные порядки и во многих европейских странах, но там прошло много времени «нормированной» вольной жизни, и известный характер народной нравственности все же сложился. А в России крепостное право отменили в 1861 году, да еще был возврат к крепостническим мерам наведения порядка, а в 17-м году все это рухнуло… В общем, за полвека люди не привыкли к свободе. Мне приходилось говорить со старыми людьми. Накануне революции известный порядок вроде начал складываться. Но потом начался хаос, и все развалилось. Слишком жестоким было русское крепостное право. Нигде в Европе оно не было таким суровым.

В России же существовало внутреннее противоречие, потому что, вообще говоря, европеизировать через крепостное право — это довольно фантастическое решение. В Европе это было в принципе невозможно, а в Китае вообще не было крепостного права.

— При этом фактически закабаленная несвободная масса родовых общинников имела как бы одну душу на всех, она у них была не личной. Ее на всех в каком-то смысле слова не хватало.

— Это интересная мысль. Недостаточно выработалась индивидуальная душа. В Европе индивидуализм был связан все-таки с тем, что на личность перешла старинная народная душа. В таком сознании общинной народности было и что-то хорошее. Но это не удержалось.

А в России распад общины был связан с упадком нравственности — она была общинной, а не индивидуальной. А когда все начало распадаться, далеко не всюду она перешла в индивидуальную нравственность. Для этого нужно время.

— Время работает в каком-то контексте. Должны идти какие-то процессы – процесс нахождения нравственности, приращения души. Но иногда время идет, и, как вот сейчас, ощущение такое, что ничего не происходит…

— У нас — другие сроки. Нам кажется, что ничего не происходит. Происходит. Но хорошее или плохое — я не скажу. Потому что в обществе, в котором мы сейчас живем, которое сложилось, когда рухнула советская власть, очень много деструктивного, разрушительного — нельзя же грубый эгоизм рассматривать как положительную черту. И существует какая-то неудовлетворенность, и разочарование в погоне за материальным. До меня доходили разговоры с людьми, которые добились богатства и испытали от этого глубокую неудовлетворенность. Рванулись в эту сторону — и как-то не получили радости. А сейчас, мне кажется, есть какое-то движение к свету.

Я хотел бы вспомнить, что я лично пережил. Революцию я только по книжкам знал, может, и врут там. Кстати, иногда происходили поразительные события. Интересный случай вспоминает один граф, который пошел в армию рядовым, чтобы при случае перейти к белым. И был такой эпизод. Солдаты как-то очень не доверяли одному из командиров. И вот он сказал: «Знаете, у нас дисциплина падает, потому что народ мне не доверяет, а вы с ним не согласны. Судите меня, расстреляйте, и народ вам поверит, что вы беспощадны». Он убедил их, и действительно его расстреляли. Это факт из жизни. Граф с удивлением об этом рассказывает.

В прошлом происходили какие-то странные вещи. Был энтузиазм — и была разнузданность, трудно в этом разобраться. Но что я видел? Время коллективизации — это было время моральной дезорганизации, время насилия над народом, время массовой смертности — люди погибали миллионами. Затем была война. Сперва хаос, огромные потери, потеряна почти сразу наша регулярная армия из-за глупости Сталина, который не мог поверить, что Гитлер рассчитывает победить за два месяца и поэтому не заботится о зимней одежде. А раз не заботится — значит, только пугает. Когда началась война, Сталин некоторое время находился почти в бессознательном состоянии. Молотов выступал в начале войны, а не он, он не смог выступить. Потом, к 1943 году, после страшных потерь, начал складываться какой-то костяк армии из людей, которые привыкли к опасностям, к нависшей над всеми смерти. Я сам на себе это почувствовал. Особенного долгого испуга у меня не было, а некоторые привыкали несколько недель. В общем, к 1943 году выработался тип вояки, — и война стала народным делом. Значительная часть армии с известной лихостью, с увлечением делала свое дело.

Но что происходит после войны? Было ощущение, что вот сейчас наступит жизнь, учтут наши заслуги. В конце войны очень щедро раздавали награды, которые были связаны с небольшими приплатами. За одну медаль — 5 рублей, за другую — 10 рублей, за простой орден — 15 рублей, за орден похлеще – 20-25 рублей и так далее. Все эти деньги через год после войны отменили. Раз — и все. Наплевать. Все привилегии сразу же долой.

Началась кампания против Зощенко и Ахматовой, которые во время войны немножко выдвинулись и участвовали во всяких идеологических маневрах. И чувство, что мы на этой войне что-то завоевали, приобрели известное достоинство, — исчезло.

Мне рассказывали о кампании в одном из институтов. Туда прислали парторга, который вел себя как хам. И его забаллотировали, не выбрали на следующий срок. Кто забаллотировал? Пришли многие студенты, бывшие военные, — и проголосовали против него. Потом начали громить тех, кто это организовывал. Некоторых арестовали, исключили из партии. Собрание должно было утвердить исключение из партии. Не утверждали. Преподаватели были послушными, как овцы. А вот люди воевавшие еще обладали чувством собственного достоинства. Оно держалось два-три года, а потом исчезло…

Я думаю, что конец войны, несмотря на массовое насилие над побежденными, был связан с чувством стихии, это было как пугачевщина. Поведение наших солдат, офицеров и даже генералов в Германии — это пугачевщина. Там было 150 тысяч изнасилованных немок.

— Есть такая идея, что там даже такая маленькая русская нация завелась от этого.

— Да, точные цифры назывались. Мародерство было страшное. А главное, что меня ошеломляло, — это массовое насилие. В одном случае я спас жертву. Жертва оказалась очень храброй девочкой. Она начала царапать лицо пьяного сержанта, который решил воспользоваться своим правом победителя. Мать девочки выскочила на улицу, увидела меня и позвала. Я был лейтенантом. Пришел, ну и смотрю… Кстати, этот сержант не был зверем. Она ему всю физиономию исцарапала, а он ее пугал пистолетом, но не пустил его в ход. Я приказал ему: «Следуй за мной». Он пошел за мной, держа пистолет в руке. Но подчинился. Я его отвел в особый отдел, чтобы ему дали там переночевать. Утром ему вернули пистолет, и он пошел в часть. То есть это был добродушный парень, он искренне считал, что это его право.

Так что вообще в принципе война и победа подняли уровень достоинства многих солдат, пришедших с войны. Но в течение нескольких лет им наплевали в физиономию и дали почувствовать, что они рабы.

— Разочарование было колоссальное. А можно сказать, что на фоне общей пережитой войны и победы была какая-то возможность вызревания народа?

— Да, если бы не Сталин нами руководил, а какой-то идеальный вождь, который применял бы строгость в тяжелой ситуации, а после победы решил, что народу надо за это платить и вернул бы какие-то права, которые были отняты…

В результате победителем оказалась Германия, а не мы.

То, что было в Германии, в известной степени было и в России после Крымской войны. Иногда поражение чрезвычайно полезно. Поражение в Крымской войне 1854-1956 годов было благом для России: начались реформы, было отменено крепостное право. Появилась совершенно другая армия, без двадцатилетней службы, — нормальная, три или четыре года стали служить, осуществилась правовая реформа. Все делалось вяло, с передышками, но все-таки это были реформы, — и реформы плодотворные. Они вызвали огромный взрыв инициативы. Неслучайно это отразилось в литературе: одновременно в одном журнале печатались «Преступление и наказание» и «Война и мир». Забавно, что в это же время писали об упадке нашей литературы.

Сталин, к сожалению, был не просто жестокий диктатор, иногда и диктаторы добивались чего-то хорошего… Он был настоящим зверем, тираном в полной мере. Я не знаю, кто из них лучше, Сталин или Гитлер.

Освободиться от тирана было выигрышем. И когда Германия была оккупирована и сравнительно либеральные американцы наводили там порядок, это дало ей огромный толчок вперед, примерно сравнимый с толчком, который Россия получила от того, что сдала Севастополь. Сплошь и рядом мы видим это — мелкое поражение под Нарвой заставило Петра заново построить армию, которая стала побеждать. Вообще поражение иногда плодотворно, а победа опьяняет.

Японская война тоже была хорошим толчком. Понимаете, у нас не столько народ, сколько масса. Народные обычаи разрушились, а привычки цивилизованных людей, какие постепенно складывались, допустим, в Норвегии, не сложились. В Дании, между прочим, в XIX веке пастор Грундтвиг проводил реформу образования и добился действительно перевоспитания народа. Это все можно было сделать, и это удалось в Скандинавии. А у нас такого Грундтвига не нашлось. В маленьких странах этого скорее можно добиться.

— Есть интересные воспоминания о городе Бершадь на границе Бессарабии и Украины, который удивительным образом оказался местом компактного проживания евреев и старообрядцев. Когда произошла оккупация, старообрядцы брали в свои семьи еврейских детей и даже стариков, потому что эти с бородами — и те с бородами. Эти молятся — и те молятся. «А где вот эти?» — «Уехали». А они там все растворились. Забавно вообще, что евреи со старообрядцами смогли смешаться.

— Все гонимые могут смешаться. Общее чувство гонимого связывает людей.

— Наверное, в этом народ и возникает, когда самосознание связывает то, что внутри у человека происходит, с тем, что происходит у других людей.

— Если честно говорить, верующий должен чувствовать в сердце то, что там живет, а большинство нынешних верующих, носящих нательные крестики, ни во что не верят. Они крестились, а дальше продолжают свою обычную жизнь. Очень важно, чтобы человек не просто совершил какие-то обряды, а что-то почувствовал.

Я читал о бушменах пустыни Калахари. Они живут небольшими группами, ничего не возделывают, что-то соберут — и переходят на другое место. И вот время от времени у них устраивается какой-то хоровод — кружатся, кружатся, и одному из них приходят какие-то видения. И после этого он рассказывает им, что видел, и переживания одного усваиваются всеми. Этот народ можно, конечно, назвать примитивным, а между тем поведение этих людей основано на непосредственном опыте.

Каким же образом масса становится народом? Чтобы выпутаться из этого состояния массы, надо ее структуризировать. Я видел, как она мгновенно структуризировалась в 1991 году, когда возникла иллюзия, что народное настроение все решает. Это длилось очень недолго.

— А куда она делась? Что случилось со структурой?

— Развалилась просто. Руководящий слой оказался циничным. Люди произносили громкие фразы, за которыми ничего не было. Кстати, меньше всего виноват в этом Горбачев. Он просто слабый политик, не сумел вывернуть руль.

Вернемся к теме, которую мы обсуждаем, к «зубной боли в сердце». Надо быть чувствительным к злу в мире и верить в силу, которая на это откликается. Просто чувствуешь ее в себе. Это не доверие к тому, что кто-то сказал. Бывают случаи, когда вдруг чувствуешь, что вот тут фальшь, а вот здесь — правда. Для меня очень важным поворотом стал один момент. Мне было 18 лет, мы сдавали политическую экономию социализма, я все это усвоил, получил пятерку, а потом мама меня спрашивает: «Гришенька, неужели это социализм? Ради этого люди шли в тюрьму, на каторгу и на виселицу?» Я сказал: «Ну конечно, у нас же победила общественная собственность на средства производства».

Такие казенные слова. И вдруг я почувствовал: ложь. Все ложь. Ну что дала эта общественная собственность на средства производства? Что государство это имеет, а не какой-то отдельный человек? Ну и что? Вот тут я почувствовал как взрыв света: ложь все это. Я внезапно почувствовал, что наша идеология — это ложь. И все, с этого пошло мое развитие.

Беседовала Татьяна Малкина

* Зина – Зинаида Миркина, жена Г. С. Померанца, поэт, философ, литератор.