Опубликовано в журнале Отечественные записки, номер 6, 2005

Уже в 1999–2000 годах отдельные наблюдатели социально-политической жизни России заговорили об эффекте дежавю. С годами, по мере сужения пространства критических высказываний о происходящем в стране, слова о возврате власти то ли к брежневскому, то ли к сталинскому режиму чуть ли не вошли в привычку. Мне подобный диагноз кажется слишком общим, он требует уточнений. Неразвернутая отсылка к прошлому как чему-то общепонятному мало что объясняет в настоящем: это не ответ, а новый вопрос. Кроме того, подобный ход мысли, даже вопреки желаниям высказывающихся, на свой лад укореняет и упрочивает форму взаимоотношений власти и массы, страны и мира, сложившуюся во второй половине 1990-х— начале 2000-х годов. Тем дороже эта диагностическая неточность может обойтись в будущем. Именно поэтому образовавшаяся за последние семь-восемь лет и склеротизирующаяся у нас на глазах конструкция коллективного самопонимания, социального воображения, повседневного взаимодействия в России (конструкция социальности) требует пристального и многостороннего анализа.

Я ограничусь одним ее аспектом и попробую наметить связь между переменами в характере российской власти середины 1990-х — первой половины 2000-х годов, в структурах коллективной идентификации и политической культуре россиян этого периода и в системе российских массмедиа. Речь пойдет о процессе усредняющей массовизации социума и феномене «конструируемого большинства». В их обсуждении я опираюсь на публиковавшиеся данные опросов Левада-Центра, а также на некоторые наблюдения и соображения, уже формулировавшиеся прежде[1].

1

У процесса массовизации социальной жизни и коллективных представлений россиян были две важные предпосылки. Во-первых, в середине 1990-х годов абсолютное большинство публики, включая ее образованные фракции, перешло с печатных средств межгрупповой коммуникации (новых перестроечных газет, тонких журналов) на массовые аудиовизуальные медиа, прежде всего — телевизионные. Советская, государственная модель печатных коммуникаций к 1995 году фактически развалилась, но вместе с ней прекратила существовать — в том числе по социально-экономическим причинам — массовая журнально-газетная периодика как таковая[2]. Вот лишь несколько цифр. Например, газету «Аргументы и факты» на будущий 1995 год выписали для себя и семьи 15% россиян, тогда как в 1989 году выписывали 58%, «Комсомольскую правду» — 7% (в 1989 году — 44%), «Известия» — 3% (прежде — 17%) и т. д. В 1994 году отнесли себя к ежедневно читающим газеты 27% опрошенных жителей России, тогда как в 1990 году относили 64%, к ежедневно читающим журналы — 2% (в 1990 году — 16%)[3].

Аудитория реально читавшейся прессы — тиражи изданий, наиболее популярных в конце 1980-х — начале 1990-х годов — в среднем сократилась ко второй половине 90-х примерно в 20 раз. Для понимания масштабов произошедшего я не раз использовал такую метафору: представьте, что в миллионном городе всего через несколько лет осталось 50 тыс. населения. С точки зрения современной социологии (после работ Георга Зиммеля о социальном значении числa), количество взаимодействующих единиц задает тип отношений между ними, а значит тип коллективности. Социальные связи между «оставшимися» 50 тыс. из моего примера, как ни парадоксально, оказались не теснее, а слабее: социум — причем именно в более образованной и урбанизированной его части — стал более простым и однородным, уплощенным и раздробленным. Но тем самым и более податливым для внешних воздействий на всех и каждого из его атомизированных членов.

Во-вторых, телевидение стали теперь фактически представлять два центральных, целиком огосударствленных канала. Жирную точку в этом процессе поставило административное расформирование прежнего НТВ, прошедшее при фактическом молчании даже, казалось бы, заинтересованной публики; добавлю совсем недавнее переформатирование REN TV и смену ведущего новостных передач, которые устранили последний сколько-нибудь популярный телеканал неофициальной информации о текущих событиях. По экспертным оценкам, уже к началу 2000-х годов государство контролировало 70% всех электронных СМИ, 80% региональной и 20% центральной прессы[4]. Последующие централизованные изменения в системе федерального и регионального телевещания (патриотический общенациональный канал «Звезда»; планируемый в параллель ему православный канал; выигранный недавно Санкт-Петербургом тендер на создание общенационального канала регионального вещания на 43 местных частотах и т. д.), как предполагает власть, довершат этот процесс реэтатизации медиапространств России[5].

Здесь соединились несколько факторов:

— установки высшего политического руководства, в форме «укрепления властной вертикали» вытесняющего с политического поля любых возможных оппонентов, включая вполне вымышленных; власть с середины 1990-х годов и с особенной интенсивностью в последние годы отказывается от обращения к разным социальным и политическим партнерам, к разным источникам легитимации и авторитета, все более капсулируясь в себе, своих интересах и собственных закулисных интригах;

— экономические интересы крупнейших собственников, монополизирующих сферу массовых коммуникаций и устраняющих «неудобства разнообразия» — групповые, слоевые различия в требованиях и запросах населения; ведущие предприниматели следуют в этом той же стратегии сужения и упразднения пространств соревнования, общественной дискуссии, контроля со стороны других, предпочитая не взаимодействовать и солидаризироваться с партнерами, а устранять их как конкурентов, причем чаще всего с помощью власти, послушного ей суда, прокуратуры, МВД и т. п.;

— самоопределение новых «прагматичных» руководителей медиа, отстраняющихся тем самым от реальной публики с известным разнообразием ее потенциальных интересов через создание и укоренение в собственном сознании и в общем мнении таких фикций, как «большинство», «масса» (в циничном профессиональном языке — «пипл»); принятый тем самым образ аудитории и риторика такого к ней отношения стала играть для молодых и честолюбивых работников роль символического барьера или фильтра в процессах их кадрового продвижения, критерия при отборе начальством и проч.

То, что эти процессы развернулись именно в сфере телевидения, — не случайность. В частности, это объясняется, конечно, гигантскими деньгами рекламодателей, других заинтересованных инстанций и лиц, которые в эту сферу поступают и в ней крутятся (для публики же ТВ остается самым дешевым из доступных источников информации и развлечений). Но меня больше интересует конструкция и характер телевизионной реальности, делающие телекартинку — при всей ее технической искусственности и изобразительной условности — столь убедитель ной и популярной, что именно ТВ стало для преобладающей части зрителей привычным синонимом документального, действительности как таковой. Выделю несколько элементов телепоказа, которые, мне кажется, в наибольшей мере отвечают за зрительское ощущение «реальности» представленного на голубом экране.

Начну с того, что показываемое многократно повторяется на протяжении дня, в рамках недели (повторение — важнейший элемент воздействия ТВ). Причем прежде всего повторяются именно те передачи, которые представляют самую горячую, «непосредственную» реальность — новости, события дня. Актуальное содержание, смысл передачи как бы скрадываются формой показа, организующим ритмом повтора. Парадоксальный эффект стабильности возникающего при этом у зрителей образа мира связан как раз с тем обстоятельством и многократно усилен тем фактором, что все передачи далее вмонтированы в жесткую жанровую сетку телевещания и, наконец, минута за минутой приурочены к повторяющемуся же досугу зрителя, синхронизированы с коллективным укладом его семьи. Телевещание — например, новостное, — конечно же, лишь цитирует фрагменты снятого документально. Но при этом демонстрация документальных «цитат» соединяется с комментариями дикторов или экспертов к ним «здесь и сейчас» — т. е. в студии, которая и становится для зрителя местом возникновения его, зрительской, реальности как реальности постановочной, создаваемой у него на глазах и ему демонстрируемой.

Важно, что телевидение как медиа никогда не делает проблемой свою документальность. Так оно не ставит под вопрос правила и процедуры соединения «реального» (процитированного) с «представленным» (студийным), крупных планов обращенных к зрителю действующих лиц (с их апеллятивным модусом представления — «вот я, смотрите», voila) и анонимного, не контролируемого сознанием фона (с его нормативным, ценностно нейтральным и как бы само собой разумеющимся «оно», «il y a»). Говоря короче, интеллектуальный сюжет «Фотоувеличения» Антониони телевидению (может быть, сегодняшнему телевидению) не нужен (может быть, пока не нужен). Не исключено, что он на нем и невозможен. Так или иначе, сложившаяся техника конструирования и подачи реальности на телеэкране не проблематизируется, и зрители, предполагается, не спрашивают себя, ни что перед ним, ни что оно значит. Характерно, что, в отличие от более старых образно-символических техник литературы, музыки, изобразительных искусств, ни на самом телеэкране, ни за его пределами нет институции телевизионной критики и роли критика как общественного эксперта, делающего показанное предметом рефлексии, сравнения, разбора. Телевизор — не инструмент коммуникации между группами, кружками, слоями; он в большей степени обращается к обществу в виде массы, ко «всем как один», почему, особенно в российских условиях, работает на человека семейного, но не человека публичного[6].

Обозначенный выше процесс массовизации коллективных представлений россиян и социального существования страны свидетельствует об исчерпании мобилизационных ресурсов очередного набора, или призыва, «лидеров мнений» из состава образованного сообщества. И, соответственно, о завершении определенного исторического периода коллективной жизни. Стратегию более прагматичной и адаптированной части образованного слоя в этих условиях можно описать как самоузаконение и претензию на признание значимыми другими (например, со стороны структур власти, источников капитала и проч.) через принятие точки зрения «воображаемого большинства» — фикции коллективного единства, ими же с помощью медиа и введенной. Симптомами подобной стратегии для аналитика выступает инструментально-педалируемая риторика национального единения, безальтернативной солидарности и — в качестве негативной проекции — настойчиво вызываемые тени ее противников («внешних врагов», «пятой колонны», «английских шпионов», «осквернителей национальных святынь» и проч.).

Если в других исторических условиях, скажем, в Европе новейшего времени, антимодернизационные настроения той или иной части интеллектуалов — а именно они стоят за упомянутыми фикциями «единства» и «врага» — выливались в отчуждение от общества, критику коммерциализации социальных отношений, противостояние властям, то в наших условиях за середину и вторую половину 1990-х годов носители подобных установок вполне цинически срослись с властью и близким к власти крупным предпринимательством (они удобны тем и другим инстанциям для устранения конкурентов) и занялись формированием фикции пассивной массы. Так в описываемый период сложилась роль «новых распорядителей»[7]. Фактически соединение антимодернизационных установок с новейшей, супермодерной технологией (манипулятивной политтехнологией, технологией медиа, Интернета и т. д.) стала для новой интеллектуальной обслуги заменой профессии, основанием для претензий на высокий статус, зарплату, образ жизни. Нетрудно видеть здесь определенную параллель с антимодернизмом и антивестернизмом антиглобализационных движений, «исламских террористов» и проч., точно так же использующих в своих целях институты и техники, казалось бы, отрицаемого ими модерного общества, современной цивилизации.

Напомню, что, по Карлу Мангейму, «ядро», ведущую подгруппу того или иного поколения составляют те, кто воплощает его «энтелехию», реализует «внутренний потенциал» соответствующего социального положения, вырабатывает «новые созидательные принципы и коллективные импульсы» для других групп и слоев, давая начало иным структурам мировосприятия и претендуя тем самым на лидерскую роль в открытом, динамичном обществе[8]. В данном случае речь идет совсем о другом процессе, можно сказать, противоположном по направленности и смыслу. Речь о сознательном понижении ориентиров и самооценок через формирование фикции «большинства» и вполне расчетливом использовании этой эпигонской идеологической фикции «массы» для реализации собственных претензий на статус, для укрепления и улучшения своего общественного положения. Перед нами как раз демонстративный отказ от функции элиты при сохранении ориентаций на элитное положение, статусные привилегии, образ жизни.

Фактическое разрушение профессиональной среды журналистов и социальной солидарности сотрудников массмедиа (характерно в этом смысле отсутствие профессиональной и общекультурной критики, рецензирования, экспертизы аудиовизуальных медиа, особенно телевидения, в публичном поле) сопровождалось разрастанием всякого рода символических акций самоутверждения новых менеджеров и звезд медиатусовки (премии, коллективные празднества с демонстрацией по ТВ и в глянцевой прессе[9]). При отказе от опережающего смыслопроизводства и лидерской роли в процессах развития кандидаты в элиту (или претенденты на элитную роль) с неизбежностью трансформируются в бюрократию, а точнее — в номенклатуру. В данном случае мы имеем дело со слоем обслуживающих правящую верхушку, не новых собственников и самостоятельных хозяев, а именно «распорядителей», действующих по указке, в интересах и от имени власти[10].

Кратко намечу основные фазы трансформации отечественных СМИ на протяжении последних полутора десятилетий.

1987–1990— «возвращение» вытесненных имен, образцов, точек зрения. Мобилизация «от противного» (по отношению к «советскому», «коммунистическому»).

1991–1993 — демонстративный разрыв с прошлым (пик дистанцирования от советского), с одной стороны, коммерциализация, с другой («Поле чудес»; раскол в самой команде «Взгляда», смена его «ВИДом»).

1994–1995 — нарастающее состояние смысловой и организационной неопределенности.

1995–1997 — «принудительная нормализация» и завершение раскола активного поколения. Становление идеологии массово-развлекательного ТВ и дистанцированного («равноудаленного») самоопределения его руководителей и идеологов. Далее — работа на любой заказ: «Русский проект» Дениса Евстигнеева (1996), «Старые песни о главном» К. Эрнста и Л. Парфенова (1996, начало работы — 1993).

1999 и далее — борьба за представление «единства», «всех». Устранение неудобств разнообразия (помех для нескольких игроков, монополизирующих источники основных ресурсов). Эпигонство как отказ от выбора и знак собственного «господства» над безальтернативной ситуацией: снижение уровня оценок и соединение любых содержательных значений.

2

Со второй половины 1990-х годов телевидение по преимуществу работает в двух чередующихся коммуникативных режимах. С одной стороны, идет рассеянная, слабая или остаточная мобилизация, которая достигается введением микродоз чрезвычайности, например акупунктурными напоминаниями о постоянной тотальной угрозе «международного терроризма» и «шпионажа», технических катастрофах и стихийных бедствиях. С другой, производится кулинарно-развлекательный, привычно успокаивающий массаж. Можно говорить об изменении способа массовизации публики с помощью медиа — об определенной трансформации типа «социальной массы» (тот или иной канал коммуникации предполагает для социолога определенный тип публики, самоопределений и установок воспринимающих индивидов, характера связей между коммуникаторами и коммуникантами).

Произошло как бы частичное «возвращение» СМИ к прежней, советской модели массовости, и происходит оно— после попыток некоторой диверсификации форм собственности, децентрализации управления, демократизации взаимоотношений коммуникаторов и публики — с преимущественной опорой на государственно-централизованное телевидение. При этом консервируется не только, даже не столько транслируемый образец, сколько коммуникативная ситуация в целом — медиальный (виртуальный) характер как бы гомогенного сообщества. Развивая и корректируя известные соображения Вальтера Беньямина об эпохе технической воспроизводимости, я бы сказал, что массовому стереотипизированному воспроизводству в современной России подлежит не только и не столько образец (конкретная передача), сколько система его потребления и сам потребитель — именно в роли пассивного анонима, подобного всем другим таким же.

Зритель отвечает на эту принудительную и безальтернативную модальность показа политической сцены чаще всего рассеянностью и безучастием. Он смотрит телевизор, но смотрит извне и равнодушно. По расчету или помимо желания коммуникаторов, СМИ в России, начинавшие в конце 1980-х годов с демонстрации ценностей разнообразия и выбора, все больше превращаются в систему цен трализованно-массового производства отчужденности и незаинтересованности. Можно сказать, что власть уже не рассчитывает на поддержку масс, она рассчитывает на их равнодушие. Роль «не полностью принадлежащих», как бы отсутствующих, нечто вроде зрительского алиби («Мы сегодня вроде бы и не здесь») — едва ли не преобладающая форма социальности в нынешней России[11]. Она характерна для самоопределения и поведения массы — как на ритуальном, так и на бытовом уровне, но таковы же поведенческие стереотипы представителей действующей власти, включая президента страны: когда это практически необходимо, их, как правило, нет.

Общезначимое (интегративно-символическое «мы», как правило, вынесенное в мифологизированное прошлое, преображенное ностальгией и меланхолией, но ценимое именно потому, что утрачено) не соотносится для россиян с их реальной повседневностью. В этом смысловом контексте оно, можно сказать, не обладает «реальностью». Вместе с тем, реально происходящее все больше отделяется от области общих смыслов, т. е. как бы не обладает универсальной значимостью. Символическая принадлежность к виртуальному «мы», оставаясь чисто демонстративной, не влечет за собой практическую включенность в повседневное взаимодействие и реальную связь с каким бы то ни было партнером, с обобщенным Другим. Это дает основание считать описываемую здесь ситуацию результатом системного кризиса партнерства и солидарности (кризиса социальности), паралича социального воображения в советском и постсоветском социуме, своего рода коллективной лоботомии.

Иными словами, после всех социально-экономических и политических перипетий 1990-х годов в системе медиа оказался воспроизведен привычный для СССР, а в определенном смысле и для досоветской России централизованноиерархический характер монопольного управления целым при столь же архаичном разделении центра и периферии, верха и низов социума, организаторов социально-политического зрелища и его публики. Этот процесс, сознательно планировавшийся и управлявшийся лишь отчасти, сопровождался ослаблением не только горизонтальных коммуникаций, исключая, может быть, самые ближайшие сети неформальной поддержки, но и распадом реальных (не командных по содержанию и не прокламируемых официальными медиаканалами) двусторонних коммуникаций по вертикали — распадом, который, как показывает время, не компенсируется одиночной сверхфигурой «вождя и спасителя». Вокруг массовых коммуникаций и с их же помощью образуется своего рода информационный туннель, но закрытый, запечатанный с обеих сторон — некая капсула социальных отношений, наподобие гротескной tube number one из «Ассы» Сергея Соловьева. Замечу, что такая замкнутость на себе — характерная черта игрового или церемониального поведения; соединяясь с неполной вовлеченностью или даже полной невключенностью действующих лиц во взаимодействие, ситуация приобретает черты абсурда, что, добавлю, нисколько не умаляет ее серьезности.

Наиболее широкие контингенты российской публики символически объединяются теперь не передачами или фигурами ведущих (их набор дробится, а авторитет снижается), но типами телевизионного зрелища, его жанрами и транслируемыми через них образами мира. Атомизированное население выступает как бы «порождением» и, вместе с тем, заложником массового телевидения. «Массовая» коммуникация обозначает здесь коммуникацию единообразную и безальтернативную, так что массовизация равнозначна гомогенизации аудитории, которая обеспечивает ее наибольший одновременный охват, наибольшую «прозрачность» для коммуникатора. Масса тут, говоря обобщенно, — как бы всего лишь способность принимать массовый сигнал. Не случайно свобода слова и печати все чаще, особенно в группах россиян старше 40 лет, стала к концу 1990-х годов расцениваться как вредная. Заметно выросла группа тех, кто вообще не видит в усилении государственного контроля над массмедиа ни опасности для самих независимых ТВ, ни ущемления их, зрителей, гражданских прав[12].

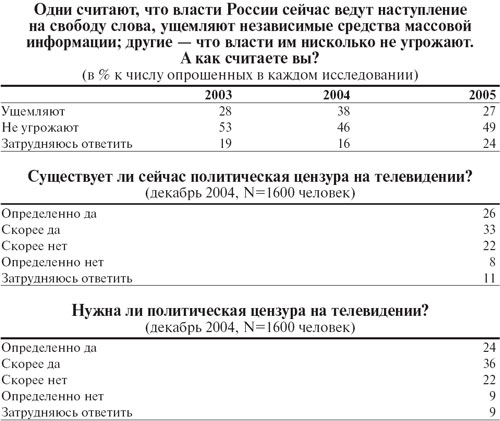

Одни считают, что власти России сейчас ведут наступление на свободу слова, ущемляют независимые средства массовой информации; другие — что власти им нисколько не угрожают. Как видим, против политической цензуры высказываются порядка 30% россиян, вдвое больше считают подобную цензуру так или иначе необходимой («нравственную» цензуру считают необходимой уже до 90% наших опрошенных). Подавляющая часть взрослого населения страны по-прежнему мирится с положением подопечных, которые «по необходимости» ограничены или ущемлены в правах и которым, говоря словами апостола (I Кор. 3:2), еще не по возрасту «твердая пища».

3

Российский социум консервируется сегодня как сообщество зрителей, а не развивается как демократия участников. В сознании принадлежности к такого рода «мы» россияне объединены сегодня именно своей социальной и политической пассивностью. Эта пассивность и позволяет власти риторически апеллировать к «большинству», чтобы вполне практически устранять те или иные «меньшинства» (нежелательные — поскольку неуправляемые — партии, самостоятельные гражданские и профессиональные организации, непослушные медиа, несговорчивых «олигархов», вообще любые сколько-нибудь независимые инстанции и фигуры). Призывы официальной власти и официозных политиков к национальному единению, его лозунги и символы выступают сегодня в России условием деполитизации социума. Общим языком политического в такой ситуации становится исключительно державное (великодержавное), а ведущим моментом риторики выступают лозунги и символы сплочения «всех» против воображаемого врага и вокруг единой фигуры первого лица.

Важно подчеркнуть связь между представленной конструкцией коллективной идентичности россиян, интегративного «мы» и концентрацией на единственной фигуре человека номер один, между неполным присутствием россиян в настоящем (фрустрированной идентичностью либо дефектом социальности) и вытеснением позитивных образов обобщенного Другого, риторикой особости и мифологией изоляционизма (социальной и политической облитерацией). Несущим элементом конструкции, ее символическим фокусом выступает безальтернативная фигура первого лица государства. Значение данной ключевой или замковой фигуры — не в том, чтобы служить обобщенным образом и образцом партнера, помощника, конкурента, любого значимого Другого. Напротив, функция подобной фигуры в том, чтобы запечатывать и консервировать образ коллективного «мы», у которого нет партнеров (хотя есть чужаки и враги) и которому они не нужны. Образ президента, представляющего не конкретную ветвь власти с соответствующими законными полномочиями, а символическую острастку и управу на любых властителей в центре и на местах, — еще одно воплощение или синоним «особого пути» России, недоступного видению и пониманию никого извне (постфольклорный аналог шапки-невидимки). Этот символ один, именно потому, что никакого другого нет и не нужно.

Однако подобная роль как раз и не позволяет видеть в данной фигуре олицетворенного партнера по возможному или реальному взаимодействию. «Президент» в данном контексте — роль исключительно церемониальная. В отношении к нему возможна лишь лояльная демонстрация неполной включенности или частичного отсутствия, не предусматривающая конкретных обязательств и пози тивных действий. Символическим воплощением подобной позиции и выступает телесмотрение, точнее — роль зрителя, которая отведена в данной ситуации россиянам и принята большинством из них.

Жанры демонстрируемого массам политического спектакля[13] — политики как спектакля, репрезентирующего власть, — могут быть разными. Назову лишь несколько повторяющихся наиболее часто: вариант праздничного концерта к той или иной дате (президентское поздравление с Новым годом), театр одного актера (пресс-конференции первого лица), эпико-героическая драма (репрезентация войны — Отечественной, афганской, чеченской), судебно-детективный сериал (дело ЮКОСа, шпионские процессы, последние удивительно своевременные разоблачения «британской агентуры»), производственный фильм (летучки и планерки, возглавляемые президентом), сериал сентиментально-бытовой (президент дома и среди народа), костюмированная историческая пьеса (инсценировка с участием ветеранов на Красной площади или введение праздника «освобождения от польско-литовских интервентов» 4 ноября) и т. д. Важно, что и набор этих жанровых версий, и встающая из них конструкция мира имеют явное сходство с наиболее популярными за последние годы передачами двух основных каналов российского телевидения. Пожалуй, единственное, что отсутствует сегодня в публичной политике и ее демонстрируемых спектаклях, — это юмор: после снятия с эфира передачи «Куклы» юмористическая, ироническая, сатирическая сюжетика и интонация в ритуалах визуального представления российской власти исчезли, хотя скандальные фигуры глумливых придурков на телеэкранах множатся и множатся.

Подведу некоторый итог. В отечественной публицистике последних лет укоренился, среди прочего, такой стереотип (перевернутая формула собственной исключительности, негатив негатива, двойное общее место, по выражению Тургенева): в России не происходит ничего необыкновенного, такое характерно или было характерно «для всех». А вот и нет, различия есть, и значительные. Скажем, в других социально-исторических обстоятельствах (имею в виду Европу) массовизация завершала процесс формирования модерных элит и институтов, открытого общества и современной культуры. В российской же ситуации — ограничусь нынешним этапом — массовизация разворачивается вместо модерности. Это массовизация социума без модернизации его базовых институтов. Она выступает в принципиальной форме эпигонства. Это делает фигуру эпигона и феномен эпигонства важными предметами актуального исследования[14].

В данном контексте я понимаю эпигонство как последовательное упразднение или даже разрушение, нередко с провокационной целью, любых смысловых, а в конечном счете и институциональных рамок поведения, мышления, высказывания, понимания. Рамок, которые задавали бы принципиальную семантическую определенность тех или иных значений, делали бы их социально внятными именно постольку, поскольку они обращены самостоятельным, авторитетным и самосознающим коммуникатором столь же автономному, социабельному и вменяемому коммуниканту. Результат же смысловой аннигиляции, которой занят эпигон, — это демонстративное, предпринимаемое в расчете на внешний глаз, соединение любых потерявших валентность элементов с любыми другими. Оно происходит вне проблемы и структур субъективности, вне субъективного смыслополагания, самосознания и посильного овладения собою, которые, отмечу, и были положены в Европе Новейшего времени в основу проекта культуры (культуры как проекта, а не достояния или наследия).

Последний предполагал систематическую рационализацию оснований человеческого поведения, индивидуальное, а потом и социальное, институциональное, профессиональное дисциплинирование ценностных озарений, смыслового замешательства и даже шока при встрече и во взаимодействии с «иным», «иными». Вне прокладывания новых перспектив («новых смысловых разрезов», по Тынянову), вне сознания неотменимости личного выбора и персональной ответственности за него индивидуальная и коллективная деятельность, будь то в сфере политики, экономики, религии или искусства, приобретает неустранимый характер имитации и симуляции. Именно с такого рода феноменами мы, по большей части и все регулярнее, имеем дело в социальной жизни сегодняшней России.

[*] В основе текста — выступление на семинаре «Медиакратия», организованном Е. Г. Ясиным в ГУ-ВШЭ 1 февраля 2006 года (для данной публикации значительно расширено и переработано).

[1] Общественное мнение — 2005. М.: Аналитический центр Юрия Левады, 2005; Дубин Б. О коллективной идентичности в современной России // Пути России: существующие ограничения и возможные варианты. М., 2004. С. 233–238; Он же. Медиа постсоветской эпохи // Вестник общественного мнения. 2005. № 2 (76). C. 22–29.

[2] Одной или нескольких национальных газет, как в большинстве современных развитых стран, в России тогда не образовалось и нет по сей день.

[3] Зоркая Н. Российская пресса: специфика публичности // Вестник общественного мнения. 2005. № 5 (79). С. 59–60.

[4] См.: Фоссато Ф. Медиаландшафт: 1991–2003 // Отечественные записки. 2003. № 4. C. 85; Обермайер Г. Дж. Паралич российских медиа // Там же. 2003. № 6. C. 285.

[5] Постепенное и пока что частичное возвращение государства, кажется, угрожает сегодня и наиболее деэтатизированной, все еще сравнительно автономной от политического и церковного давления сфере культурного производства — книжному делу. На фоне паники, хорошо разыгранной в последние месяцы соответствующими госведомствами вокруг мнимой «катастрофы чтения» в стране, и усиливающихся призывов к разработке единой общенациональной программы «спасения читательской культуры» впечатляет недавнее объявление о всероссийском конкурсе на лучшую книгу о работниках государственной безопасности, инициированном ФСБ.

[6] Применительно к телевидению, по всей видимости, не работают такие понятия, основополагающие для становления словесности и искусств Нового и Новейшего времени, как «автор» и «произведение». Понятно поэтому, что нет здесь и критики. Ситуация примерно та же, что, например, в массовой словесности: рецензирование попросту излишне для подобного типа публики, ей достаточно аннотации и рекламы, а социологические обобщения по поводу ТВ (в рамках, скажем, концепций Маклюэна, Лумана или Бурдье) не содержат критической оценки, не доходят до зрителя и не имеют отношения к трансляции и рецепции телепередач, к функционированию телевидения как масскоммуникативного института.

[7] Об этой социальной фракции, проявившей себя уже на выборах 1995–1996 годов, но выдвинувшейся на авансцену, претендующей на лидерскую роль и на всеобщее внимание с началом второй чеченской войны и усилением позиций силовиков (прежде всего — сотрудников тайной полиции) в российском руководстве см. статью автора: Война, власть, новые распорядители // Неприкосновенный запас. 2001. № 5 (19). C. 22–29 (перепечатано в кн.: Дубин Б. Интеллектуальные группы и символические формы. М.: Новое издательство, 2004. C. 176–184).

[8] См.: Мангейм К. Проблема поколений [1928] // Новое литературное обозрение. 1998. № 2 (30). C. 7–47.

[9] Характерно, что наиболее популярной периодикой в России, наряду с журналами кроссвордов и «тонкими» женскими вроде «Лизы», выступают сегодня иллюстрированные издания с аннотированной программой ТВ и новостями любовной, семейной, светской жизни его звезд — «Семь дней», «ТВ-парк» и т. п.; см.: Зоркая Н. Указ. соч. C. 62–63.

[10] Лишь один и совсем свежий пример: 5 февраля 2006 года в вечернем выпуске информационной телепрограммы «Время» появилась провокационная фальшивка — сообщение, открыто направленное против Музея и общественного центра «Мир, прогресс, права человека» имени Андрея Сахарова и связывающее его деятельность с прошлогодними карикатурами на пророка Мухаммада, вызвавшими недавно волнения в исламском мире, которые вылились в акты агрессии по отношению к европейским странам и их институтам (8 февраля оно было повторено в дневном блоке новостей, а также размещено на веб-сайте Первого канала — генеральный директор К. Эрнст). Надо ли напоминать, что все это происходит в рамках разворачивающейся кампании российского руководства и служб полицейского сыска против независимых общественных организаций в стране?

[11] Подробнее см.: Дубин Б. «Мы» как данность // Ежедневный журнал. 2006. 6 февраля [www.ej.ru/comments/entry/2943/]; Он же. Симулятивная власть и церемониальная политика // Вестник общественного мнения. 2006. № 1 [в печати].

[12] См.: Дубин Б. Дары свободы // Индекс: Досье на цензуру. 2004. № 24. С. 17–24.

[13] В отечественную аналитику это понятие, с отсылкой к работам Луи Марена по семиотике культуры, было в характерный момент введено Михаилом Ямпольским (Ямпольский М. Власть как зрелище власти // Киносценарии. 1989. № 5. С. 176–187). В политологическом плане см. также: Edelman M. J. Constructing the Political Spectacle. Chicago: Chicago UP, 1988; на историческом материале см.: Falasca-Zamponi S. Fascist Spectacle. The Aesthetics of Power in Mussolini’s Italy. Berkeley: University of California Press, 1997.

[14] См. об этом: Asbeck H. Das Problem der literarischen Abhängigkeit und der Begriff des Epigonalen. Bonn, 1978; Дубин Б. Слово — письмо — литература. М.: Новое литературное обозрение, 2001. C. 267–270.