Опубликовано в журнале Отечественные записки, номер 6, 2005

Перед нами собрание из 118 интервью, взятых в конце 90-х годов у вынужденных переселенцев, беженцев, мигрантов[1]. Более или менее подробно эти люди рассказывают, как менялась ситуация в республиках бывшего СССР, что заставило их покинуть свои дома, что они надеялись найти в России и что их там ожидало. Повествуя о бедствиях, которые им довелось испытать в местах исхода, одни респонденты упоминают лишь об ухудшении условий жизни, другие же описывают ужасы войны, голод, преследования и пр. В рассказах переселенцев об их жизни в России также можно найти и относительно оптимистические заявления, и горестные жалобы, и трагические сюжеты. Вместе с тем интервью, взятые в разных местах у незнакомых между собой людей, выехавших из разных регионов, обладают весьма значительным, бросающимся в глаза сходством на уровне структур и топосов. Поэтому мы считаем возможным трактовать массив интервью как гипернарратив, как «переселенческий эпос», повествующий о социальном процессе, размерность которого задана историей распада сверхдержавы. Герои этого эпоса — не частные лица, но обобщенные социальные фигуры, носители типовых ролей и функций.

В предлагаемой статье рассматривается только та часть коллективного повествования, где речь идет о жизни беженцев в местах их компактного расселения в России. Но прежде чем перейти к анализу соответствующих сюжетов, необходимо остановиться на особенностях нашего источника. Рассказанные респондентами истории изобилуют описаниями жестокостей и несправедливостей, которые им пришлось вытерпеть и от представителей власти, и от жителей тех местностей, где они осели. В интервью переселенцев немало критики, этических претензий, резких оценок нравов и поведения «местных». В ряде случаев описанные ими действия официальных и частных лиц подпадают под определение должностных и уголовных преступлений. Но, основываясь на текстах интервью, мы не имеем права предъявлять юридические или моральные обвинения ни конкретным людям, ни учреждениям — уже хотя бы потому, что истории конфликтов известны нам только в версии одной из сторон, а о мотивации и мнениях государственных служащих и местных жителей мы узнаем лишь от самих беженцев. Корпус интервью мы рассматриваем не как свидетельские показания, а как человеческий документ, содержащий информацию о социальных отношениях и социальных процессах.

Без сомнения, в одних местах мигрантов встретили лучше, в других — хуже. Однако методика построения выборки, позволяя выявить общее в судьбах переселенцев, не дает возможности сделать надежные выводы об особенностях отношения к мигрантам в том или ином регионе. Поэтому из цитируемых фрагментов была полностью устранена политико-географическая, этническая и национальная конкретика[2]. Мы видели свою задачу в реконструкции и анализе болезненного и драматического этапа коллективной биографии одной из групп русского населения. Для решения этой задачи массив интервью содержит значительный и достоверный материал.

При всем богатстве извлекаемой из этого массива информации ее нельзя считать исчерпывающей. В интервью есть косвенные указания на то, что судьбы тех мигрантов, которые уехали из мест компактного расселения, предложенных российскими властями, либо даже и не пытались осесть там, складывались иначе, чем у наших респондентов. Таким образом, предлагаемый читателям текст повествует лишь об одном варианте биографии вынужденных переселенцев.

«Мы вернулись на Родину»

Сразу скажем, что среди респондентов лишь единицы совершенно довольны тем, как сложилась их жизнь на новом месте: «Здесь лучше. К нам отнеслись очень хорошо, душевно». Очень немногие считают, что в России они обрели больше, чем потеряли. Среди приобретений они прежде всего называют возможность идентифицироваться с русскими, с говорящими по-русски. Для некоторых отсутствие острого дискомфорта, вызываемого иноязычным, инонациональным окружением, так важно, что новое место кажется «раем» вопреки всему:

«А здесь на душе спокойствие, еду на автобусе среди русских, мне хорошо, так хорошо душевно. Я рада, что я здесь живу — несмотря на все трудности, я себя здесь чувствую, как в раю»; «Когда мы сюда приехали, русская речь нас грела»; «Мы ехали сюда с душой, с надеждой. Я не жалею о том, что приехала, только потому, что я теперь как бы чуть-чуть защищена, потому что я среди своей нации. Это единственное, что успокаивает, а там живешь постоянно в страхе, прислушиваешься к каждому стуку»; «Я уверена, что я русская и что меня здесь защитят»; «Здесь я, если по правде разобраться, чувствую себя, как дома. Я, знаете, когда еду, на эти леса смотрю, я радуюсь»; «Но хорошо, что мы вернулись на свою Родину. Это, как говорится, исконная наша земля».

Но затем почти все рассказчики заводят речь о том, как плохо встретила их Россия, сколь бедственно их положение. И тогда звучит ключевая фраза, которая вмещает в себя всю их обиду и разочарование, — «никому не нужны».

«Мы — русские люди, мы должны переехать на свою родину, хотя здесь мы практически никому не нужны»; «Нам говорили, что русских переселенцев встречают тут чуть ли не хлебом-солью. Но оказалось, что русские здесь никому не нужны»; «Переселенцев на местах встречают предвзято: “Чужие, они нам не нужны”»;«А мы не нужны никому, даже нашей родине»; «Надеялись в России начать новую жизнь. А оказалось, что мы здесь не нужны, и здесь начался ад».

Первыми официальными представителями России для большинства приезжих оказались чиновники миграционной службы. В нашей подборке интервью позитивные примеры их деятельности, как и добрые слова в их адрес, весьма немногочисленны. Похоже, переселенцы крайне редко бывали довольны работой этой службы:

«Как ни странно (кому ни скажу — многие сомневаются), в Миграционную службу пришел, и мне оказали помощь. Прописали сразу, нашли мне место прописки. Я очень благодарен, у меня не было проблем с Миграционной службой. Дали ссуду на приобретение жилья. Небольшую, правда, но нам хватило, чтобы его приобрести».

Вот еще положительные отзывы:

«Но Бог есть, нам повезло, что Миграционная служба дала эту квартиру. Это единственное, что мы увидели в России хорошее, доброе»; «Я просто пошла узнать в Миграционной службе, надо ли сняться с учета. Тогда они заохали: “Что же вы не приехали к нам, мы бы вас в любой совхоз направили, хоть бы вы ссуду получили”».

По словам мигрантов, зачастую это ведомство оказывалось просто неспособным оказать им помощь. Некоторые из них считают, что Служба им не только ничем не помогла, но даже мешала:

«В Миграционной службе просила мне помочь, но там отказали, сославшись на то, что сейчас нет средств»; «Когда мы приехали… как законопослушные граждане мы побежали в Миграционную службу, где нас встретили, можно сказать, никак. Единственное, что нам дали, это пособие по 100 рублей. Миграционная служба нам практически ничем не помогла»; «Миграционная служба никакой помощи не оказывала»; «Я понял, что надеяться здесь не на кого, лучше не терять время на хождения по бюрократам, а добиваться всего самому. Миграционная служба только “ставила палки в колеса”».

Нередко заявления работников Службы поражали респондентов равнодушием или бестактностью:

«Миграционная служба пообещала помочь с устройством на работу и с жильем. А когда приехали, нам дали только корочки вынужденного переселенца, а остальное, как сказали нам, “ваши проблемы”»; «Первое, с чем я здесь столкнулась, — равнодушие чиновников в… Миграционной службе. Ее руководитель предложил: “Сдавайте своих родителей в дом престарелых, а вы живите здесь”. Я была в шоке. Вы представляете, что такое приехать с Кавказа и сдать своих родителей?»

Беженцев больше всего возмущало, что чиновники, т. е. государственные служащие, не стеснялись высказывать взгляды, которые расходятся с официозом, но зато совпадают с позицией «улицы»:

«Я обращалась в Миграционную службу и услышала: “В наши обязанности не входят вопросы трудоустройства, прописки и т. д. Вы знали, куда ехали и зачем, никто вас не звал”»; «До сих пор в Миграционной службе говорят о том, что “понаехали”, “уезжайте туда”. Не знаю, почему такое страшное неприятие нас. Часто просто шокирует, что чиновник говорит переселенцу, такому же гражданину, как он: “Пошел вон, в свой Казахстан или Узбекистан!”»

Еще один институт, с которым мигрантам часто приходится взаимодействовать, — милиция. Вот редкий положительный отзыв о работе органов внутренних дел:

«Районная милиция нас не трогает, к нам нормально относятся, никаких ущемлений мы не испытываем».

Но чаще беженцы рассказывают о том, что им пришлось столкнуться с невероятной жестокостью сотрудников милиции:

«Плюс ко всему нас избивали, унижали местные органы внутренних дел. Там в телятнике были решетки, стоили они очень дорого, их поворовали. И надо было найти крайнего, и на нас свалили всю вину… Когда тебя волокут по земле, руками привязанного к машине, думаешь: “Руки оторвутся или я выживу?” У жены в результате нервного потрясения случился выкидыш…»

Другой рассказ об этом же эпизоде:

«…На ферме украли решетки из цветного металла. Так как мы жили рядом… все подозрения легли на нас. Сначала забрали в отделение моего зятя. Били, растягивали на шпагат, издевались, как хотели. Он не взял на себя вину. Они приехали ко мне. Я им говорю: “Найдите вы вора. Мы приехали домой не воровать, мы жить приехали, мы там не нужны”. Выходят из дому и тут же берут моего сына, увозят за поселок, привязывают к березе вниз головой и целый час держат его так привязанным. Потом ему стало плохо, его отходили, за руки привязали к машине и потащили по полю. Девять часов над ним издевались милиционеры. Зятю вменили в вину то, что он якобы осквернил памятник, за это его осудили на 15 суток. У меня был страшный шок. Я каталась по земле и кричала: “Господи, я же дома. Там издевались nnn, а здесь — свои, русские”».

А вот еще одна история, и в ней тоже бросается в глаза жестокость «следственных действий», абсолютно несоразмерная обвинению:

«У нас были проблемы с милицией. Что я пережила! Меня привезли в отделение, посадили за решетку и стали задавать вопросы. Грубили. Меня спрашивали, почему мои дети воруют. Оказывается, у нас в общежитии была свадьба и пропали норковые шапки, а сва лить вину решили на беженцев. Я слышала разговор двух милиционеров. На вопрос одного: “За что ее?” был ответ: “Из N”. А что, если мы из N, мы не люди? Мне дали подписать какие-то листочки. И вдруг я вижу, один листок… В нем написано, что я была “взята с улицы”, хотя меня увозили из комнаты, “в нетрезвом состоянии, ругалась нецензурной бранью”. Я была в шоке. Меня отвели в каталажку, и я трое суток там сидела. Я поседела за эти три дня. Потом пришла милиционер, женщина, и била меня, а я не могла за себя постоять, потому что понимала, что окажи я ей сопротивление, мне “пришьют” еще несколько статей».

Беженцы пытаются понять, чем вызвана такая жестокость. Они готовы поверить, что в районах компактного расселения мигрантов служащие ОВД получили от кого-то указание «пожестче» обращаться с ними. Но похоже, действия милиционеров — это просто неприкрытое проявление враждебности местного сообщества по отношению к «чужим». Судя по приведенным здесь рассказам, сотрудники милиции вели себя вообще не как должностные лица (пусть даже коррумпированные), но как рядовые члены общины, которые в силу своего служебного положения имеют возможность безнаказанно совершать насилие и поэтому реализуют накопленную «местными» агрессию.

Регистрация, получение гражданства

Процесс утверждения своего гражданского и правового статуса для многих мигрантов растянулся на очень длительный срок. Их рассказы свидетельствуют о том, что в лице чиновников Россия лишь с трудом соглашается допустить русских беженцев на свою территорию. Ни о каком желании принять их, даже ради того, чтобы решить с их помощью демографические и экономические проблемы, речи нет.

«Надо сказать, что со стороны правительства России нет никакой заинтересованности в приезде мигрантов — русских, мы не нужны нашему руководству»; «Здесь очень много проблем: с получением гражданства, с жильем. Чувствуем себя как временно осужденные, постоянно приходится обращаться в паспортно-визовую службу для того, чтобы продлевать регистрацию через каждые три месяца. Складывается такое впечатление, что нам придется всю оставшуюся жизнь чувствовать себя ущемленными»; «Когда меня забирали в армию, был гражданином СССР, был нужен государству, а сейчас живу как нелегал, у меня вообще ничего нет: ни регистрации, ни гражданства, ни вида на жительство, ни жилья. Законным путем ждать оформления гражданства очень долго, сначала должен быть вид на жительство, а вид на жительство не дают без гражданства, получается замкнутый круг»; «Дело в том, что на этой жилплощади мы живем абсолютно бесправно, то есть регистрации у нас нет, а раз нет регистрации, значит, мы никто. Гражданства у нас тоже нет. Гражданство не дают, потому что нет регистрации, а регистрацию не дают, потому что нет жилища, а жилища нет, потому что нет гражданства. Возникает замкнутый круг. Я не понимаю, почему фронтовик, защищавший свою родину, не имеет права быть ее гражданином».

О том, что инстанции создают замкнутый круг, рассказывают многие. «Сказали, как пропишешься на постоянное жительство, дадут гражданство. А в ЖЭКе, наоборот, говорили: “Когда гражданство получишь, тогда тебя пропишем постоянно”. И так целый год его мучили»; «Местные власти отказывают нашей семье в регистрации, ссылаясь на то, что у нас нежилое помещение»; «Пять лет папа ходил по пас портным столам, чтобы прописать меня по месту жительства — у него собственный дом, — но никак не мог этого сделать»; «У нас пустые паспорта, мы нигде не можем зарегистрироваться, ждем уже три года».

Официальные лица не берут на себя никакой ответственности, их отношение, как уже отмечалось, ничем не отличается от отношения лиц частных. Некоторые респонденты высказывают предположение, что чиновники просто ждут взяток.

«Сейчас в России законным путем невозможно получить гражданство, но должен заметить, что купить его можно запросто, торгуют гражданством, как бабульки торгуют петрушкой, “по сходной цене”. За наличные — гражданство, пожалуйста, сколько угодно, еще и домой принесут. Моя пенсия меньше 100 долларов. И потом: почему я должен жулью, грабителям отдавать, и откуда мне взять эти доллары? Нас немцы убивали танками, авиацией, автоматами, травили газами, чиновники нас добивают равнодушием и вот таким отношением. Мы для них не люди, мы для них — мусор».

Государственные служащие допускают ксенофобские высказывания, казалось бы, невозможные в устах официальных лиц:

«Обращались мы в администрацию Железнодорожного района (мы там прописывались и продлевали прописку), там заместитель главы администрации сказала надменно: “Поезжайте, откуда приехали”»; «Конечно, сейчас трудно, потому что у нас до сих пор нет прописки. Не дают, даже разговаривать не хотят. Злятся на нас, говорят, “понаехали тут”. Иногда хочется реветь. Директор говорит, что мы у него как “кость в горле”».

Жилищный вопрос

«Основная проблема — получить квартиру. Мы здесь ни на что не надеемся, кругом безобразия. Нас отсюда отсылают назад, квартиры не дают, говорят, что нас очень много».

Некоторым повезло:

«В ближайший месяц-два их семье обещают предоставить однокомнатную квартиру от организации, в которой сын работает, второму сыну тоже обещали жилье, а что будет у меня — не знаю».

Когда-то высказывалась идея, что приезжих поселят в «опустевших деревнях», и за счет этого демографического маневра «российское село вернется к жизни». Но, судя по рассказам мигрантов, должностные лица, ответственные за их расселение, поступали так лишь в единичных случаях. Чаще мигрантов направляли в более или менее «живые» населенные пункты. Случалось, что беженцам предоставляли квартиры в новостройках, и это вызывало недовольство местных очередников.

«Местные говорят: “Понаехали, а нам жилье не дают”. Поэтому и думаешь: лучше бы там остались жить».

Или наоборот, переселенцам не позволяли селиться в пустующих домах:

«Местные встретили нас очень плохо, у них квартиры стояли пустые, а им жалко было нам их дать».

Переселенцы нередко попадали туда, где свободного и пригодного для проживания жилья почти (или совсем) не было. Часто местные власти выделяли им жилье очень низкого качества, к тому же в местах, маркированных как зоны социального отвержения:

«Условия для жизни здесь плохие, уже больше года нет газа, готовим на плитке. В общежитии сплошная антисанитария, хотя в договоре написано, что общежитие соответствует всем санитарным нормам. В душе уже пять лет делают ремонт, везде капает вода, в подвале сырость. Стены того и гляди развалятся, кругом мыши, тараканы»; «Нас поселили сначала в бараке на четыре семьи, такие бараки были построены специально к Олимпиаде-80, чтобы выселить из Москвы всех нежелательных граждан, в основном преступников, бомжей и т. п. Когда мы приехали, часть бараков уже пустовала: кто-то сел в тюрьму, кто-то выехал по другим причинам. Администрация пошла нам навстречу и многих поселила в таких бараках, предварительно приведя их более-менее в порядок»; «Другой раз не хочу называть, где я живу, потому что все сразу говорят, что это там, где живут алкаши и пропойцы»; «Дочь учится в 7-м классе. Один раз она пришла домой и так плакала! Ей сказали, что мы в помойке живем».

Попытки мигрантов самостоятельно улучшить свое жилье встречают противодействие со стороны «местных»:

«Мои соседи по бараку — алкоголики, мы с ними находимся в конфронтации. Они говорят: “Нам это не надо, вам надо — и делайте”. Вот мы и делаем, чтобы жить по-человечески. Два года я билась, чтобы от них отделиться, они ходили через мой коридор. Мы добились разрешения сделать перегородку, а им — отдельное крыльцо»; «Выделили нам участок 15 соток, усадьба очень старая, дом простоял 50 лет. Мы за него взялись. “Кровавые мозоли” были на плечах. Разбирали дом, расчищали участок. А для окружающих все это было в диковинку. Люди совершенно другие. Мы это все расчищаем, нам вслед кричат: “Буржуи проклятые!”, да “Понаехали!”, да “Чтоб вы сдохли!”, да “Мы вам все это подожжем, когда построите”. Плачем и делаем».

Статусная катастрофа

Вынужденная миграция сопровождается утратой имущества, резким падением уровня благосостояния — об этом можно прочесть почти в каждом интервью:

«Представьте сами: когда все было и в один миг всего лишиться, а затем начинать все с нуля. И только вспоминать, как все прекрасно было»; «За эти 10 лет, что мы в России, жизнь потеряна, она канула в лету. Я эти 10 лет проклинаю. Я поседела, потому что мы остались без всего. Мы потеряли дом из пяти-шести комнат, который своими руками построили»; «В N у нас был дом — семь комнат, кухня зимняя и летняя, в гостиной гостей принимала, у каждого — спальня. Уровень материального благосостояния у нас сейчас очень низкий. Конечно, с голоду не умираем, но потеряли мы очень много»; «Дошли до такой нищеты, что просто стыдно сказать».

Немногочисленные «оптимисты» верят, что это временные трудности, но большинство респондентов полагает, что прежний статус они утратили навсегда:

«Пока мы не смогли восстановить прежний уровень материального благосостояния. Там, в N, у нас был частный дом, четырехкомнатная квартира в центре города, здесь купили двухкомнатную. Я думаю, года через два-три сможем восстановиться; «Мы хотим стать хотя бы тем же, чем мы были там. Мы же здесь оказались на несколько социальных ступенек ниже». А вот противоположная точка зрения: «Нам никогда не удастся восстановить свой прежний уровень материального благосостояния, мы здесь — нищие»; «В России мы оказались такими же людьми второго сорта, как и там, откуда бежали. Восстановить свое прежнее материальное благосостояние когда-нибудь для нас — исключено»; «У нее было все: и квартира, и положение, и в один миг мы лишились всего, приехав сюда. В России мы не достигли прежнего уровня материального благосостояния. И мы никогда его тут не достигнем, потому что жилье в наше время купить нереально, даже тем, кто занимается бизнесом. Денег хватает в основном на еду».

Причина низкого статуса на новом месте — невозможность работать по специальности, непрестижная, часто грязная и низкооплачиваемая работа:

«Приезжих здесь берут на самую низкооплачиваемую работу, не учитывают их образования. Мы на это шли, но все равно тяжело это сознавать. Зовут нас здесь приезжими, так и останемся. Мы здесь никто, поэтому в отношениях местные всегда держат с нами дистанцию»; «Все, кто с деньгами приехал, смогли устроиться на высокооплачиваемую работу, а тем, у кого не было средств существования, если и удавалось устроиться на работу, то на очень низкооплачиваемую, грязную»; «Естественно, приходится преодолевать очень сложный барьер: там я была педагог, а тут оказалась на рынке! Это грязь ужасная. Но жить надо. А на учительскую зарплату не проживешь. Приходится искать какие-то способы, чтобы выжить, поднять, воспитать детей. Живу в доме родителей. На государство я не рассчитываю»; «Я закончила N-ский госуниверситет, факультет романо-германской филологии, французский и немецкий языки. Работала учителем около 10 лет. А сейчас, можно сказать, безработная. На рынке автовокзала торгую овощами»; «Научилась хлеб печь, а до этого только на пианино играла. Полгода назад вместе с мамой устроились в пекарню, в ночную смену, утром приходим как убитые. Какая может быть игра?»; «В N мы жили хорошо. У меня высшее спортивное образование, я работала по своей специальности, бегала за сборную города, а здесь я никто. У меня были двухкомнатная квартира, дача 7,5 соток, кирпичный дом, с верандой, с чердаком, с беседкой. Мы сейчас нищие, все потеряли. Я купила только холодильник. Мне холодильник нужен для работы. Я хожу к поездам и продаю воду, а для этого я должна ее охладить».

Отношения приезжих с местным населением

Разумеется, мигрантам очень важно то, как к ним относится местное население. Некоторые рассказывают о дружественной реакции:

«Местные нам помогают, никаких конфликтов нет. На перспективу — это наше постоянное место жительства»; «Люди относятся к нам нормально, не так, как в NN. Но каждый сам за себя»; «С местными жителями отношения хорошие. Многие приезжают на заработки, это временные люди, а нас они принимают за своих. Переселенцами нас никто не называет»; «С соседями проблем нет, к нам все хорошо относятся, в институте тоже».

Но гораздо чаще на исторической родине переселенцев встречали емким словечком «понаехали». В нем слышится не меньше враждебности, чем в требовании «Уезжай в свою Россию», которое неслось к ним отовсюду в местах исхода.

«Здесь, знаете, тяжелый народ. Встретили нас здесь неласково: “Зачем вы сюда понаехали?” — Я говорю: “Я приехала на Родину. Я ведь в России родилась!”»; «Нередко слышим от местных жителей в свой адрес: “Понаехали всякие”»; «Такого финала мы не ожидали. Чувствуем, что к нам относятся как к инородным. Говорят: “Понаехали здесь”»; «Некоторые местные говорят: “А кто вас звал? Зачем вы сюда приехали?”, несмотря на то, что они сами 20 лет назад сюда приехали. Так говорят и те, с кем я работаю, и были случаи, когда говорили прямо на улице. Люди обозленные. Конечно, сейчас такое время, но мне кажется, мы, приезжие, намного мягче»; «Местные жители говорят, что мы не даем им жить нормально. Но почему? Это так возмущает. Говорят, что “надоели эти переселенцы”, “поезжайте, откуда приехали”. Разговоров много слышишь, но уже не реагируешь, потому что думаешь: ну а что делать? куда еще бежать? Так и живем».

Чем вызван столь недружелюбный прием? Можно было бы предположить, что конфликты между людьми вызывает конкуренция за дефицитный ресурс. Интервью, на первый взгляд, подтверждают это:

«Когда приехали, на нас многие тыкали, говорили, мол, понаехали хлеб отнимать, и без вас тяжело жить»; «Чего они сюда едут! Самим жить не на что».

Сами респонденты отмечают, что они приехали в места бедные, где местное население живет плохо, гораздо хуже, чем там, откуда они прибыли. Но какую же «нагрузку» на местные ресурсы создают приезжие? В корпусе интервью можно найти отдельные примеры того, как мигранты выступали в качестве конкурентов за очевидные блага — жилье, землю, работу. Уже упоминались случаи, когда беженцам предоставлялось жилье на льготных условиях и это, естественно, вызывало недовольство местные жителей:

«А сейчас нам еще и квартиры дали. Давали либо ссуду, либо квартиру. Эта квартира по государственной цене стоит 9 миллионов. А местным это не нравится: они платят и ждут, а нам сразу и бесплатно. Но, слава богу, все словами и ограничивается».

Однако таких случаев очень мало. Всего один раз встречается сообщение о том, что при нарезке земельных участков приезжим досталось больше земли, чем было у местных:

«Иногда встречается отношение, мол, “вот, понаехали”, но это потому, что нам дали земли много — по 30 соток, а у них совсем земли нет, конечно, их это возмутило, а в остальном конфликтов не возникало».

Упоминается конкуренция за рабочие места:

«Своим работы нет, так еще и этих дармоедов обеспечивай».

При этом респонденты высказывают мнение, что они имеют конкурентные преимущества перед местными жителями:

«Мы создаем конкуренцию, считаю, что работаем мы лучше (знаем по отзывам)»; «Здесь полно алкоголиков, а рабочих рук мало. И вот пьяница запросто может не выйти на работу, и председатель не может его уволить. А мы люди, приспособленные к труду, мы работаем, мы их ущемили во многом. В них перестали так остро нуждаться, их стали выгонять, вот они и стали нам высказывать, и пошли конфликты».

Но в подавляющем большинстве случаев враждебность к переселенцам невозможно объяснить тем, что они покушаются на местные экономические блага.

Русская идентичность

Конфликтную ситуацию, в которой оказались переселенцы, можно описать в терминах конкуренции не за материальный, а за символический, если угодно, статусный ресурс — за право называться русскими. Местное население сочло претензию мигрантов на «русскость» необоснованной. Их ожидания, что они будут ощущать себя русскими среди русских, были жестоко фрустрированы. Поскольку распад СССР стал частью их биографии, крушение имперского мифа — их личной драмой, а русская идентичность — стержнем их самоидентификации, все случаи, когда им отказывают в статусе «русских», воспринимаются ими чрезвычайно болезненно:

«Я всегда считала себя русской, а здесь нас называют иностранцами. Они считают, что мы говорим не на русском языке»; «Нас унижали, мы слышали “долбаные переселенцы”, “зарубежные гробы”»; «Мне в школе говорят: “Вы хоть в 100 раз будете лучше нас, все равно вы плохие, потому что вы приезжие, вы — чужие”. Что говорить тогда о детях? А о старухах, которые говорят: “Понаехали, чужеземцы проклятые, наш хлеб едите”? Наслушались мы их досыта»; «Здесь нас не воспринимают как русских, если ты приехал из Казахстана, значит, казах»; «Нас здесь унижают, называют кавказцами, чеченцами. Но мы бы ни за что сюда не приехали, если бы не война»; «Местные жители относятся к беженцам не очень радушно. Мы сами стараемся обходить конфликты. Своим соседям помогаем, что-то для них делаем, особенно одиноким бабушкам. Но даже те люди, которым мы здесь помогаем, называют нас за глаза “чечены”»; «Я никогда не думала, что и в России столкнусь с жестокостью и непониманием. На моем подъезде было написано “Чечня”, меня взрывали, издевались»; «Первое время не любили нас местные, звали нас “карабахами”, а какие мы “карабахи”, мы русские, а они и детей так, и всех, разве можно?»; «Местные жители, которых настраивает совхозная администрация, ненавидят переселенцев. Нас всячески обзывают, говорят: “Туземцы понаехали”».

Обратим внимание, что приезжие получают унижающие прозвища по имени тех, кто их преследовал, от кого им пришлось бежать. Люди, издалека наблюдающие конфликт, часто присваивают одной из сторон имя другой, противоборствующей стороны[3].

«Мы когда приехали и говорили, что мы русские, нам говорили: “да какие же вы русские, вы неруси, вы все делаете не так”»; «Местные говорят нам: вы для нас как инопланетяне. Вечером сидят и смотрят на наш бугор (где дома стоят)».

Иммигранты не были готовы к тому, что их откажутся признавать русскими. Но, попав в Россию и обнаружив, сколь значительно они отличаются от местных жителей, приезжие сами заговорили о том, что они «другой народ», «другие русские» или вообще не русские:

«Себя мы называем азиатами, хотя ностальгии не испытываем и вернуться не хотим. Мы другие; когда встречаются два азиата, они живут дружно. У нас есть такое понятие “хашар”, когда, например, при строительстве дома все помогают. Нам, когда поднимали крышу, помогали все переселенцы, даже почти незнакомые. Для местных это не характерно, это азиатская черта»; «Я не могу назвать себя русским, лучше — среднеазиатский человек»; «Самый главный праздник был Навруз, здесь тоже отмечаем, хотя уже забываем, в какой день его отмечают. Так забудешь, а какой-нибудь азиат напомнит: “Да вы что, русскими стали?”»

Переселенцы из Азии и с Кавказа привезли другую культуру быта, культуру общения, иную трудовую этику:

«Мы себя называем азиатами, у меня прозвище “Самарканд”. Наверное, нас лучше называть “среднеазиатский русский”, мы другие. Азия — это другое мышление. У местных один разговор: где выпить, с кем переспать, через слово мат. У азиатов — разговор о проблемах, как заработать деньги и как отдохнуть, но всем вместе»; «Мне кажется, что приехавшие азиаты — более работящие и ответственные»; «Те русские, с которыми я общалась в N, на мой взгляд, более старательные, более уважающие самих себя. Мест ных мне всех жалко, это не их вина, что они лучшей жизни не видели. Местные считают нас сильно гордыми, хотя дружеского общения это не нарушает»; «А вот русский народ в NN очень трудолюбивый, на работу никто никогда не опаздывал, а здесь люди просто не хотят работать. Да и, конечно, добрее там народ был».

Мигранты сами находят объяснения того, почему они отличаются от местных русских образом жизни, поведением, бытовой культурой, этикой и пр., причем, как они считают, в лучшую сторону:

«Потенциал людей, которых отправляли в республики, был намного выше, чем у здешних. Местное население зачастую более инертно. А туда ехали авантюристы, такие, как в свое время осваивали БАМ, Восточную Сибирь, Дальний Восток. У них был жизнеутверждающий менталитет, уровень образования и интеллект были выше»; «Здесь русские совсем другие. Там русские мягче и по характеру, и по общению, и по культуре. А здесь и по культуре, и по общению хуже среднеазиатских русских. В Средней Азии русский русскому всегда поможет, а здесь нет. Там русские лучше. Там гордились, что мы русские. Там люди культурнее, ведь туда приглашали специалистов».

Другую причину различий они видят в культурных заимствованиях у своих прежних соседей, которых, как и себя самих, респонденты противопоставляют своему нынешнему окружению:

«Там было так принято: если человек зашел, обязательно его за стол посадят, накормят, чаем напоят. Здесь такого нет, нет чувства гостеприимства. У других народов в Азии, если ты ему добро сделал, то тебе в сто раз больше потом обязательно сделает. Эти качества мы у них в Азии переняли, а здесь все посчитают, лишь бы не сделать больше, чем тебе сделали»; «У нас другое воспитание, другие понятия о жизни, очень сильно развито уважение к старшим, и друг к другу уважение не меньшее. Там мы старались придерживаться местных традиций, испытывали влияние другой культуры».

Характерно, что свое нравственное превосходство над местными часть переселенцев связывает с воздействием ислама, хотя дело, по-видимому, во влиянии традиционного уклада в целом.

«Возможно, сказывалось влияние nnn, а они воспитаны в строгости — у них мусульманская вера, конечно, оказывали они влияние и на нас»; «Русские, живущие в NN, заимствуют черты характера nnn. Например, гостеприимство, доброту. У nnn еще очень принято к старикам уважение. Здесь люди в этом другие»; «Nnn — очень хлебосольный народ, и мы от них это переняли: если человек, даже чужой, зашел в дом, не пригласить его [к столу] немыслимо».

Своей принадлежностью к русским респонденты хотели бы, но зачастую не могут гордиться. И это тяжело переживается ими.

«Я одновременно горжусь и стыжусь, что я русский. На русском говорила самая способная и образованная часть советского народа. Но, с другой стороны, история наших солдат в Чечне… Порой больше человечности проявляли сами чеченцы, даже боевики. Они отдавали раненых, не оставляли своих на поле боя»; «Россия — это единственная страна, которая бросает своих людей на произвол судьбы. Нас попирают, пинают, а ей хоть бы что»; «Я не горжусь тем, что я русский. А чем здесь гордиться? Для меня правительство ничего не сделало, бросило нас на произвол. Если б спросили меня, хочу ли я быть русским, я бы ответил: “Нет”»; «Хотел бы быть любой другой национальности, жить в любой другой стране. Стыдно за своих сограждан»; «Сейчас я не люблю русскую нацию. Посмотре ла здесь на наших русских и пожила там»; «У русских нет никакой сплоченности, в противоположность людям из любой советской республики. Те друг за друга горой, всегда готовы помочь, даже если не знают друг друга»; «А что русских от других отличает — это то, что воли у людей совсем нет, все падают, всё у них из рук валится».

Местные нравы

Переселенцы недаром отделяют себя от «местных русских». В их глазах местные жители наделены теми чертами русского народа, за которые по крайней мере с позапрошлого столетия критиковала русский национальный характер и уклад жизни западнически настроенная интеллигенция.

«Для русских вообще характерны зависть, хамство, разгильдяйство, выпивка не в меру. У нас нет культуры питья. Про русское гостеприимство я бы не сказал. Русских очень легко обмануть, в них какая-то наивность. Терпимость тоже, но в плохом смысле: он будет жить, последний кусок хлеба доедать, но ничего не сделает, чтобы лучше было. В деревню приедешь — страшно посмотреть: дом не дом, везде грязь, просто русское свинство»; «Ну и, конечно, для местных характерна полная безответственность и наплевательское отношение ко всему»; «До чего ж мы пали! Скажу, как Гоголь: мерзости провинциальной жизни. Ничего не изменилось — такая же гоголевская Русь».

На этом фоне приезжие оказываются носителями европейских («немецких», как их называли в России) моделей поведения. Их трудовая этика схожа с протестантской, их подход к быту рационален, у них высокие представления и о порядке, и о порядочности. Эти поведенческие и этические различия, с одной стороны, вызывают враждебность к приезжим со стороны местных, а с другой, позволяют переселенцам занять по отношению к местному населению покровительственно-сочувственную позицию, характерную для российской интеллигенции:

«Мы готовы работать — как только приехали 25 июня, так уже первого числа вышли на работу. Сразу видно разницу. Местные в коллективе нас воспринимают настороженно; мы для них “они”. Чужие все равно мы для них»; «Среди местных есть очень много совсем ленивых, как раз они и не могут нас спокойно воспринимать. У них слишком большое самомнение, не хотят идти на неквалифицированную работу»; «Местных не волнуют общие проблемы, им все равно, что будет после них, как будут жить их дети. Взяли и заглушили всю рыбу в нашей речке; им все равно, что ее там больше не будет, главное, денег достали. Они не хотят поднять свой уровень жизни. Хотя, может быть, они другой жизни и не видели»; «Местные русские — простые, работящие. Ничего в жизни не видели, забитые. Жалко их»; «У местных ужасно скучная жизнь: утром скотина, затем огород, опять скотина. Разнообразие вносит лишь водка. Хотя вкалывают они ужасно, надо отдать им должное, мы даже удивляемся, как они могут так работать. Они сами страдают от этой жизни, понимают, что они задавлены этой постоянной нуждой, но никуда не могут деться от такой жизни, их просто жаль. Постоянно у них нет денег, хотя вкалывают они как волы, особенно летом: то посевная, то уборочная».

Случается, что результатом горестных наблюдений мигрантов над местными становится инверсия этнических определений. И тогда приезжие русские называют местных русских татарами, вкладывая в это слово уничижительный смысл:

«Да, переселенцы отличаются от местных. Вон у нас в S все трудятся как пчелы… Все приезжие работают. Вот местные жалуются, что, мол, приезжих берут на работу, а их нет. Так пускай не пьют! Пускай не пьют, пускай работают! Здесь народ — сброд какой-то, я все время говорю: это татары из татаро-монгольского ига, у них и бани ни одной нету».

Местные жители в глазах переселенцев проигрывают их бывшим соседям, «нацменам», по многим человеческим качествам:

«У nnn, например, очень сильно развита дружба и помощь друг другу; у русских этого нет. Особенно это проявилось здесь».

У местных русских приезжие усматривают черты характера и особенности поведения, которые обычно русские приписывают тем, кого они считают своими антиподами.

«Здесь очень завистливые люди. Если что-то у кого-то хорошо, другим от этого плохо. Зависть сильно развита и предательство. Мать может заложить дочь, сестра— сестру».

Пьянство местного населения — особая тема. Его масштабы потрясли приезжих.

«Русские много пьют от такой жизни, они глушат свою безвыходность. Мы жили лучше и не пили. Они просто не знают, куда себя приложить, их никто не может организовать, заинтересовать. Пьянство — черта любого человека, который попал в такие условия… У них еще выпивка — это лучшая благодарность, мы так не считали»; «Здесь сплошная пьянка и сплошная серость. В NN люди культурнее, я русских имею в виду, специалисты. А здесь — сплошь алкаши, общаться не с кем».

Особенно шокировала их алкоголизация женщин. Для них это признак общего развала семейных и гендерных отношений.

«Женщины пьют, про мужчин я и не говорю… Там, в NN, такого не было. То есть я, конечно, русских имею в виду. У nnn это не принято вовсе»; «Первое, что бросилось в глаза, когда приехали, — пьют и женщины, и мужчины… У нас при матери даже закурить нельзя. Если в дом заходит выпивший человек, сын его от матери уводит. Здешняя выпивка, матерщина — это для нас страшно»; «Различия: здесь пьют сильно, у нас в Азии так не пили (особенно женщины)».

Пьянство местного населения приезжие воспринимают как характерную особенность жизни в России. Именно поэтому, рассуждая о пьянстве, некоторые респонденты перестают противопоставлять себя местным и говорят от имени общего «мы», как бы разделяя ответственность за этот грех:

«Считаю себя русским. Хорошо в нас то, что мы, русские, терпеливые, в грязи ковыряемся. Плохо, что много пьем, хотя работать умеем»; «Правда, сейчас судить тяжело, всем трудно. Русский человек упрямый; тяжелые люди, конечно, близко не подпускающие к себе. Пьянство — это не черта человека, это уже болезнь страны. Вся страна спилась, и ничего нельзя сделать».

Еще больше, чем пьянство, приезжих поразило то, как распространено в России сквернословие. Матерную брань в речи местного населения приезжие воспринимают как признак разложения бытовой морали:

«Сквернословят все: и при старших, и при детях»; «В России прежде всего поразили грязь и мат, у нас там никто так не ругался. Мне даже стыдно было перед своей матерью за здешних, когда она приехала»; «Здесь все — заядлые матерщинники. У нас бы в автобусе убили за одно матерное слово, а здесь в порядке вещей — пожилой женщине не уступить место, да ее же еще и обхамить»; «Здесь могут послать запросто человека старшего по возрасту, да еще и обматерить. Мат — это просто какой-то кошмар! У нас даже на стройке мужики там так не ругались, как здесь женщины ругаются, а про мужиков я вообще молчу»; «Сплошной мат. Нормального культурного разговора нет, речь очень отличается, конечно. Мне и сыну здесь очень не нравится, никак не можем привыкнуть. Но куда ехать? Где нас ждут?»

Сетуя на сквернословие, приезжие утверждают, что культура общения в той среде, где они раньше жили, была несравненно выше, чем у местных русских:

«Сквернословие там встречалось исключительно редко. Лояльность национальностей друг к другу проявлялась и в этом. В общественных местах исключительно редко слышалась брань. Когда мы сюда приехали — Боже мой! — что здесь творится! — грязнословие жуткое! Нас на каждом шагу это оскорбляет. Нас от этого коробит, мы не привыкли. Когда идут молодые люди, и я слышу: разговаривают нормальным языком — меня теперь это удивляет. Причем и должностные лица не замечают, и не только не замечают, а бравируют этим»; «Там люди более воспитанные, не услышишь от них никаких матов. Может, это потому, что здесь люди в глуши в такой живут, сама жизнь такая тяжелая, заставляет».

Мигранты считают, что среди местных жителей царит сексуальная распущенность. Заметим, что наших респондентов отличает соединение рационализма, энергичности и моральной строгости, наподобие российских старообрядцев или классических протестантов в старой Германии. В местных же они видят полную свою противоположность.

«Здесь такой разврат, девочки-соплюшки бегают на свидания, школу не закончив! У нас такого не было, чтобы, как здесь, всю ночь на танцульках в клубе, как соседская дочка, — под утро приходить!»; «А уж у nnn так вообще насчет этого очень строго было. Порядок был. Там и у русских семьи крепче: развод редко когда, женился — живи, плохо ли, хорошо ли — живи. Раз суждено тебе так»; «Далее — это совершенное отсутствие стыдливости. Вот у нас здесь небольшой лесок, так они притащили какуюто девку и трахают ее, а здесь дети гуляют»; «В N у нас был дом — cемь комнат, кухня зимняя и летняя, в гостиной гостей принимала, у каждого — спальня. А у местных — одни ширмы, шифоньером отгородятся — здесь родители, а здесь невестка с мужем. Все слышно. Они то ли отсталые здесь, то ли все пропивают. Здесь все пьют»; «Вот и пресмыкаемся тут, привыкаем к этой обстановке. Там мы русские, а здесь нерусские. Я очень жалею, что мы уехали. Там голыми не ходят. А здесь дети ходят голые, в трусах».

Приезжие считают, что местные русские нечистоплотны:

«Здесь бросается в глаза грязь. Им все равно, что надеть. Ходят в сапогах, калошах. В Азии получше одеваются, во всяком случае, та среда, в которой мы были. Здесь небрежно одеваются, неряшливо и вычурно. Я вот этого терпеть не могу: у молодой девицы грязные ногти»; «Первое впечатление — грязь и убожество России».

«Пропащие»

У приезжих вызывает недоумение, почему их новым соседям чужда такая естественная потребность, как стремление улучшить свою жизнь. Они критикуют местных и за отсутствие предприимчивости:

«[Местный] может просто забыть про дело, ему неинтересны заработки, поэтому они так неважно живут. У них ум работает в другую сторону: зачем работать, когда можно что-то украсть, выменять. Очень многие пьют, мы так не пьем. У них бутылка в первую очередь, они и работать согласны только за бутылку. А так для себя ничего не хотят, как-то улучшить свою жизнь. Мы сами провели газ, построили дорогу, предлагали местным вместе довести дорогу до их домов, но они отказались»; «Едят одну картошку и макароны, не пьют чай»; «А местные работать не хотят, у них день с бутылки начинается»; «Они не хотят даже себя как-то благоустроить: за водой ходят на колонку, не проведут к себе во двор»; «По коммерческой части начинаешь им объяснять, как можно заработать деньги, они пугаются, боятся любых новшеств. Как только приехал, предлагал поставить ларьки с мороженым, их еще нигде не было; они испугались. Никто не хочет заработать денег. В то же время с местными опасно иметь дело: они все нечисты на руку. Могут в любой момент обмануть, подставить. А так здесь нет предприимчивых людей».

Анализ интервью в очередной раз выявляет базовый конфликт отечественной культуры: конфликт рационального и иррационального начал в поведении, в организации жизни. Обычно рационализму приписывают «европейское» происхождение. Исследуемый пример интересен тем, что носителями рационального начала оказываются «азиаты» — приезжие из Азии и их бывшие соседи.

«Здесь не любят приезжих, мы другие люди. Например, я начал двор асфальтировать, местные надо мной смеются — говорят: дурак, бесполезную работу делает. А я привык, чтобы у меня в доме все аккуратно было».

Но дело не только в столкновении рационального и иррационального отношения к жизни. Переселенцы соотносят свои оценки с тем, что они считают общечеловеческими нормами этики, поведения, культуры отношений. У местных жителей они не находят тех нравственных начал, которые им представляются основополагающими:

«Нет здесь среди людей дружбы никакой»; «Здесь русских отличает злопамятство, они говорят с тобой по душам сначала, а потом могут пойти и выдать тебя, оклеветать»; «Местные — абсолютно необязательные люди. У нас расшибешься, но сделаешь, для азиатов это принципиально»; «У нас другое отношение к работе, мы усерднее. Мы слова на ветер не привыкли бросать. Если мы собрались что-то сделать, то из нас уже никто не подведет, не обманет. А здесь запросто могут сказать “приду”, “сделаю” и не сделать»; «Поражает необязательность местных. Там у нас было так: если человек что-то пообещал, дал слово, то на него можно положиться. Здесь этого нет».

Мигранты, по их собственному мнению, представляют русскую культуру в более сохранном виде, к тому же обогащенную заимствованиями:

«А местным главное на свадьбе напиться, веселиться они не умеют. Посидели, покурили, потанцевали — и все. А мы и конкурсы устраиваем, и концерты, у нас тамада обязательно. Песни поем те же, русские народные»; «Еда у местных — картошка в любом виде и то, что с огорода. Квас, компот. Мы же манты, пельмени, салаты делаем. Там ведь у нас была восточная кухня».

Помимо бытовой культуры различно и отношение к культуре письменной. Приезжие не понимают, как можно пренебрегать образованием, знаниями:

«Родители местные не интересуются школой, где учатся дети, на собрание не ходят, не хотят касаться своих детей»; «В NN все старались получить хотя бы среднее образование, приезжие и здесь стараются, а местным все равно. Колхоз, трактор — и все».

Приезжие отмечают, что у них совсем иное, чем у местных, отношение к воспитанию детей:

«Совершенно точно, что семьи переселенцев прочнее, сами люди культурнее, образованнее, честнее, добрее и терпимее. Местные пьют, ругаются, неправильно воспитывают детей (в ненависти ко всему инородному)».

Трудности адаптации. Шаги к сближению

«Я согласна с мнением, что переселенцы более образованные люди, большинство переезжает из города в деревню, здесь нам трудно самореализоваться»; «Мои представления о России были намного более радужными: думала, там все лучше, там центр, все есть. Когда приехала, все время плакала, не могла привыкнуть. Здесь все убогое: быт, порядки, нравы. В России нет хозяина, порядка: задание дается, но не проверяется и не выполняется. Раньше это возмущало больше всего, теперь смирились».

Действительно, адаптация — это решение не только материальных, но и социокультурных проблем, чаще всего воспринимаемых респондентами как этические. Впрочем, кое-кто из приезжих сразу попытался отказаться от критики, считая, что многое зависит от их собственной установки:

«Некоторые переселенцы сами против себя настраивают тем, что плохо относятся к людям, мол, народ здесь и пьющий, и грязный, ну, и к ним соответствующее отношение. Мы быстро нашли общий язык с соседями. Мой девиз: всех побеждать любезностью, незачем выяснять отношения».

В поведении мигрантов прослеживаются две стратегии. Одна — стремление к изоляции, другая — к интеграции в местное сообщество. Сблизиться с местными можно, либо постаравшись хоть чуть-чуть «поднять» их до своего уровня, либо постепенно опускаясь под давлением среды. Встречаются и разнообразные комбинации этих стратегий.

Вот примеры самоизоляции, когда приезжие формируют замкнутые и сплоченные общины.

«С местными я здесь не общаюсь, только с такими же приезжими, как сама»; «Да нет, приспосабливаться особенно не пришлось: как жили, так и живем. А дети — с кем приехали, с тем и дружат. Вообще переселенцы дружат между собой в основном»; «Сначала с местными были очень напряженные отношения, бывало, на работе начнут говорить: “Вот, понаехали сюда!” Немножечко полегче, что мы вместе живем, все из разных республик, но стараемся держаться вместе»; «Зато мы очень хорошо ладим со всеми приезжими, хотя до отъезда друг друга не знали, приезжали по одному, сдружились уже здесь. Конечно, всем приезжим лучше жить компактно, подальше от местных, чтобы сохранить свою самобытность».

Интересно, что общность судьбы заставила объединиться даже группы мигрантов, которые в местах исхода были поставлены в антагонистические отношения. Есть свидетельство, что группа представителей титульной национальности одной из республик бывшего СССР, оказавшись в России в эмиграции, попала в столь тяжелую ситуацию, что наилучшими соседями для них оказались выехавшие из этих же мест русские:

«Жить вместе лучше, с нами местные не хотят общаться, так что держимся особняком. К нам даже переехали nnn из S-ской области, хотя условия жизни у них были лучше, но им не с кем было общаться».

Интервью описывают не только конфронтацию, но и попытки установить контакт. Правда, чаще всего назвать эти попытки успешными можно лишь с оговорками:

«С приезжими учителями в школе нашла быстро контакт, а местные нас осуждали: на машине разъезжают»; «Дружим, общаемся только по работе»; «Местные приняли хорошо. Ну, подрались два-три раза, не дал себя унизить. Теперь нормальные отношения».

Установка на интеграцию и ассимиляцию помогает найти общий язык с местными, однако сознательное приспособление к нравам российской глубинки нередко сопровождается снижением притязаний:

«Мы первое время на их гуляния смотрели, как на чудо какое. Когда дочь здесь замуж выдавали, старались им во всем подражать, спрашивали совета, чтобы было, как говорится, все как у людей. Мы боимся выделиться, сделать что-то по-особенному, не хотим идти на конфликт»; «Сын у меня прекрасно ладит с местными детьми, он у меня вообще очень общительный, он имеет уже здесь некоторый авторитет. Он хорошо учится, его любят учителя. Раньше мы переживали, что попали из города в деревню, а теперь думаем — это, может, и хорошо, в городе очень разгульная молодежь, плохие нравы, а здесь тихо, спокойно, в город уже и не тянет».

Многочисленны свидетельства того, что культура приезжих размывается. Они заимствуют элементы местной бытовой культуры:

«Мы побогаче ели, у них в основном квас, картошка. По нашему примеру [они] стали чай покупать, а мы постепенно привыкаем: пьем квас, молоко».

Нередко респонденты с горечью отмечают, что перенимают у местных те черты, которые сами же осуждали:

«Я 8 лет здесь прожила, я стала предельно похабная. Вы знаете, что такое мусульмане, у нас не воспринимался мат. Здесь я матерюсь, как последний сапожник, при детях. В себе пришлось буквально все поменять, здесь надо жить их жизнью, надо размышлять и мыслить их понятиями, иначе они меня не понимают»; «Муж приболел и не ходил на работу без больничного. А потом они говорят: “Это не причина, вот если бы он был пьяный, тогда пожалуйста”. То есть пьянство — это оправдание для прогула. Мы стараемся к этому приспособиться»; «Пьянство — черта любого человека, который попал в такие условия. Муж тоже стал больше выпивать. У них еще выпивка — это лучшая благодарность, мы так не считали. У меня характер потверже, я не пью. Муж пьет, чтобы ему не было плохо. Для него это выход из положения, его новые друзья так ему помогают».

Случается, что интервьюируемые отмечают некоторые сдвиги в положительную сторону в поведении местных жителей и приписывают это своему влиянию:

«На Новый год ставим елку на поле, устраиваем гуляния, на Троицу — костер, дети готовят концерт. У местных этого нет, но они сейчас уже к нам присоединяются»; «Здесь женщина приходит домой — муж пьяный, у нее какая-то безысходность; а она посмотрит, как мы живем, что у нас весело и мирно, и сама захочет так жить. Мы все изменили в школе, когда я сначала зашла туда, мне было страшно. Сейчас все покрасили, принесли цветы, внедряем красоту»; «Люди часто не понимают, что город S только выиграл от того, что приехали те, кто хочет и может работать. Я считаю, что город просто ожил»; «Встречались такие люди, которые говорили: “Очень хорошо, что вы приехали; с вашим приездом наша жизнь сильно изменилась”»; «Мы с собой много блюд привезли. Местные заимствовали, но плохо, не умеют. Они привыкли есть тут одну картошку»; «Мы их много чему научили, мы на них очень сильно повлияли. У них и культура стала развиваться, и кухня стала разнообразнее»; «Сейчас многие здесь побросали пить, покодировались, купили машины»; «А некоторые местные даже сейчас стали на нас равняться, к нам тянутся»; «Теперь мы их приучили к культурной жизни. Стали хоть белье на веревку вешать, а не на забор»; «Они теперь многому от приезжих научились. Мы печем сами булочки, сдобу, пасхи (куличи). Теперь и местные стали готовить плов, манты, сдобу, салаты».

Сближение с местными жителями активнее всего идет тогда, когда поселенцы оказываются в меньшинстве и селятся вперемежку.

«Наши шесть семей в итоге перемешались с местными. Сейчас, если кто-то получил оттуда письмо или ездил туда, тогда собираемся, обсуждаем. Первый год вместе держаться было легче, а теперь я уже подружилась с местными, меньше поддерживаю отношения со своими».

Вот идеал взаимодействия местных и приезжих русских:

«Приняли нас здесь хорошо, особых проблем не было. На работу сразу устроились. С местными жителями нормальные, хорошие отношения. С нашим приездом возродилась деревня — до нас здесь всего несколько старушек было. А теперь и школа, и магазины работают. Дорогу сделали. Мы не стремимся ни к какому обособлению, живем ведь в одной деревне. Помогаем друг другу в хозяйстве. Нас здесь около тысячи. Я русский гражданин в первую очередь, и никакой ненужности своей здесь не осознаю».

Заключение

Вероятно, с тех пор, когда у наших респондентов брали интервью, в их жизни произошли изменения. Вероятно, процесс взаимной адаптации, в котором время имеет очень большое значение, заметно продвинулся. Быть может, обида и боль, которых так много в их рассказах, уже утихли. В этом смысле материал, с которым познакомился читатель, мог устареть. Но можно ли надеяться, что за прошедшие годы было найдено решение главной проблемы, с которой столкнулись русские, приехавшие в Россию на постоянное жительство и обнаружившие, что здесь они никому не нужны? Иными словами, можно ли надеяться на то, что стал ниже уровень ксенофобии — негативных чувств к чужим, порождаемых лишь тем, что они — чужие?

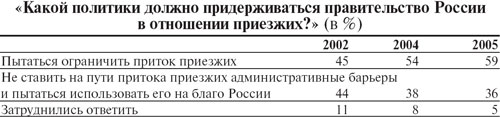

К сожалению, надежд на ослабление ксенофобии очень мало. Более того, данные опросов ВЦИОМ и Левада-центра показывают, что уровень враждебности к приезжим всех национальностей растет. Вот как распределились ответы на вопрос: «Какой политики должно придерживаться правительство России в отношении приезжих?» (в %) 2002 2004 2005 Пытаться ограничить приток приезжих 45 54 59 Не ставить на пути притока приезжих административные барьеры и пытаться использовать его на благо России 44 38 36 Затруднились ответить 11 8 5

Важно, что от первого замера к третьему доля затруднившихся ответить упала практически вдвое, т. е. определенность мнений в обществе выросла. Это значит, что переход от равновесия между ксенофобскими и толерантными настроениями к решительному перевесу первых есть отчетливая и неслучайная тенденция. Можно сказать, что общество без колебаний выбирает ксенофобию.

Конечно, уровень враждебности или толерантности к чужим определяют и нравы, и нравственность. Оставим в стороне моральный аспект и попробуем выяснить, почему общественные нравы эволюционируют именно в этом направлении. Анализ интервью показывает, что враждебность к переселенцам вызвана отнюдь не расовыми, этническими, языковыми или религиозными факторами, которые обычно считают «причинами» ксенофобии. Отсутствует и экономический фактор, на который тоже нередко ссылаются социологи. Остается одна причина — ксенофобия как таковая. Является ли она прирожденной чертой русских в целом или хотя бы русского населения тех регионов, где оказались беженцы? Интервью свидетельствуют, что это не так: некоторые из местных жителей, не отличающиеся от остальных происхождением и национальной принадлежностью, отнеслись к переселенцам толерантно или даже с сочувствием. Разгадка в том, что ксенофобия — это не свойство отдельных людей, которые могут быть добрыми или злыми, могут пребывать в хорошем или дурном настроении. Ксенофобия — это реакция на появление «чужого», свойственная деревенским, соседским и иным примитивным человеческим общностям, к каким относятся и сообщества бедных, полуразоренных регионов центральной России. Увиденная переселенцами убогая жизненная обстановка сформировала такие же убогие социальные формы существования людей. А затем, в соответствии с общим правилом, эти формы стали воспроизводить и поддерживать условия своего возникновения. Появление «чужого» ставит под вопрос само воспроизводство привычных отношений, саму готовность терпеть их убожество — поэтому-то «чужой» и вызывает резкую реакцию отторжения. Тут нет ни российской, ни советской, ни постсоветской специфики.

Нравы российского захолустья, российская забитость и убожество многократно описаны в отечественной литературе. Но в любой стране, от северной Европы до Южной Америки, есть свое захолустье, где царят те же нравы. Человеческие сообщества порой более упорно защищают свое убожество, чем свои богатства. И лишь обогащение — не столько материальное, сколько социальное, т. е. усложнение общественной жизни, создавая многообразие возможностей и вариантов жизненных сценариев, снижает эту ригидность, воспитывает в людях толерантность, интерес и уважение к другим, к «чужим».

Неакадемическую остроту и актуальность рассматриваемому вопросу придает то, что в последние годы предметом оживленного обсуждения и политических спекуляций стала демографическая ситуация в России. По мнению некоторых участников этих дискуссий, грядущее сокращение числа и доли россиян в мире и русских в самой России возможно (хотя бы отчасти) компенсировать за счет переселения на территорию РФ русских из диаспоры в ближнем и дальнем зарубежье. Материалы данного исследования яснее ясного показывают, чем может обернуться попытка решить таким способом демографические проблемы. Только скрупулезный анализ опыта вынужденных переселенцев и тщательная работа по созданию совсем иных социальных механизмов взаимной адаптации приезжего и местного населения позволит России двинуться к изменению своей демографической ситуации за счет приема иммигрантов из числа этнических русских и людей иных национальностей.

[1] Интервьюирование проводили сотрудники Лаборатории анализа и прогнозирования миграции Института народнохозяйственного прогнозирования РАН в конце 1990-х годов примерно в десяти точках — местах компактного расселения мигрантов в Российской Федерации. В выборку попали выходцы из десяти регионов бывшего СССР. Мне было предложено проанализировать эти интервью. Полный текст моей работы и результаты исследования, проведенного Лабораторией, будут опубликованы в книге «Свои чужие: вынужденные мигранты в постсоветской России» (под общ. ред. Ж. А. Зайончковской). Книгу готовит к печати «Новое издательство». Его редакция любезно дала разрешение опубликовать в «Отечественных записках» часть подготовленных мной материалов. В текст журнальной публикации внесены некоторые изменения.

[2] Для этого в цитируемых фрагментах интервью (они набраны курсивом) произведены следующие замены. Названия всех городов в странах выхода обозначены буквой N. Названия городов и других населенных пунктов на территории России обозначены буквой S, образованные от них прилагательные выглядят как ssкий. Названия бывших союзных и автономных республик СССР заменены буквами NN. Этнонимы — наименования коренных и титульных национальностей обозначены как nnn. Этноним русский, русские сохранен без изменения. Полные тексты интервью с указаниями имен респондентов, а также мест их бывшего и нынешнего проживания предполагается опубликовать в готовящейся монографии.

[3] Так, «туземцами» во времена британской колонизации Индии прозвали в метрополии колонистов-британцев, тех, кто был послан на покорение «туземцев». Наших военных, вернувшихся из Афганистана, народ не стал называть «воинами-интернационалистами», но нарек их «афганцами».

[4] Показаны доли выбравших каждый из вариантов ответа в процентах от общего числа опрошенных. Репрезентативная выборка населения РФ в возрасте 18 лет и старше, число опрошенных — 1 600 чел.