Опубликовано в журнале Отечественные записки, номер 3, 2005

Процесс демографической и семейной модернизации, захвативший в ХХ веке все развитые страны и Россию, привел к тому, что центр тяжести социального контроля над демографическим и семейным поведением людей стал перемещаться с институционально-коллективного уровня на индивидуальный: контроль над личностью со стороны государства, церкви или сельской общины постепенно уступает место самоконтролю, тем самым резко расширяется свобода индивидуального выбора человека во всем, что касается его личной жизни. По мере того как это происходит, старая система отношений, норм, институтов, приспособленная к прежним методам контроля «извне», оказывается в кризисе.

Падение рождаемости, уменьшение числа зарегистрированных браков, распространение свободных союзов и других форм совместной жизни, ослабление прочности брака и увеличение числа разводов и внебрачных рождений, все более явное замещение семейной солидарности солидарностью социальной, эмансипация детей и пожилых, либерализация семейных нравов, гибкость семейной морали — таковы признаки новейших перемен, которые сказались на всех стадиях формирования современной семьи, затронули все стороны ее жизнедеятельности и очень плохо вписываются в казавшиеся незыблемыми архаические нормы человеческого общежития. Нередко эти перемены воспринимаются как свидетельства тяжелого кризиса современной семьи и даже всего современного общества.

Возможна, однако, и более взвешенная оценка плодов модернизации. Разумеется, нельзя отрицать хорошо известные проблемы, порожденные указанными процессами, а также старением населения, большим числом искусственных абортов, распространением СПИДа и т. п. Но не следует забывать и о другой чаше весов, на которую ложатся приобретения ХХ века: расширение свободы выбора для мужчины и женщины как в семейной, так и в социальной области, равенство обоих партнеров, расширение возможностей для контактов между поколениями, для удовлетворения личных потребностей, самореализации и т. д. Совокупность перемен последних нескольких десятилетий принято обозначать термином второй демографический переход[1]. Если первый демографический пере ход сопровождает модернизацию общества на этапе расширения возможностей для удовлетворения базовых, материальных ценностей, то для второго демографического перехода характерно то, что «все помыслы человека сосредоточены на самореализации, свободе выбора, личном развитии и индивидуальном стиле жизни, эмансипации, и это находит отражение в формировании семьи, установках в отношении регулирования рождений и мотивах родительства. Растущие доходы, экономическая и политическая защищенность, которые демократические государства всеобщего благосостояния предлагают своим населениям, сыграли роль спускового крючка для «тихой революции», сдвига в направлении «постматериализма по Маслоу»[2], при котором индивидуальные сексуальные предпочтения принимаются такими, каковы они есть, и решения о совместной жизни, разводе, аборте, стерилизации и добровольной бездетности остаются на усмотрение индивидуумов и семейных пар»[3].

Поэтому, полагает, в частности, бельгийский демограф Рон Лестег, один из авторов концепции второго демографического перехода, «то же, что сейчас обусловливает стремление к демократии в Восточной Европе, как и в других частях мира, прокладывает путь и второму демографическому переходу. Эпоха растущего религиозного и политического контроля над индивидуальной жизнью человека, которая с такой жестокостью утвердилась на Западе со времен Реформации и Контрреформации и которая длилась до второй половины ХХ века, пришла к концу»[4].

В начале модернизации степень индивидуально-семейного контроля над рождаемостью возрастала монотонно с возрастом, длительностью брака и числом уже рожденных детей[5]. В рамках первого демографического перехода человек учится ограничивать число рожденных детей, зачастую так же слепо следуя социальной норме малодетности, как прежде «традиционный человек» не задумываясь следовал норме неограниченной рождаемости. В результате окончательный размер потомства на уровне двухдетной нормы достигался в первое десятилетие, а то и в первое пятилетие брака, т. е. в достаточно раннем возрасте — в общем случае до 30 лет. Снижение рождаемости в старших возрастах вело к снижению среднего возраста материнства и даже в некоторой степени усилило тенденцию к снижению возраста вступления в брак к середине 1960-х годов.

Контрацептивная революция, связанная с появлением доступных на массовом уровне высокоэффективных средств предотвращения беременностей (гормональные пилюли, внутриматочные средства), развернулась в западных странах во второй половине 1960-х. Она в значительной степени устранила незапланированные беременности в старших возрастах и вызвала дальнейшее сокращение рождаемости среди женщин в возрастах после 30 лет[6]. В странах Восточной Европы и в России, в частности, ту же роль сыграли легализованные и широкодоступные искусственные аборты. Но именно контрацептивная революция открыла дорогу второму демографическому переходу — новейшему этапу рационализации семейного планирования[7].

Второй демографический переход связан с не менее фундаментальными сдвигами в жизненном цикле современного человека, чем первый переход: еще более расширяется свобода выбора брачного партнера и форм совместной жизни, еще более ответственным становится подход к последствиям сексуальных отношений, чему соответствует более высокая, чем прежде, эффективность планирования сроков появления потомства. Одним словом, возрастают возможности каждого человека управлять своей индивидуальной судьбой. «Супружество более не обязательно предполагает совместное проживание, совместное проживание возможно без заключения брака, деторождение далеко не всегда происходит в браке и на место стандартной последовательности событий в индивидуальных биографиях приходит разнообразие индивидуальных жизненных путей»[8].

Расширяющаяся практика использования эффективной контрацепции для откладывания рождений среди самых молодых партнеров приводит к повышению среднего возраста матери при рождении первого ребенка и к тому, что семьи, как правило, принимают свой окончательный вид в более поздние сроки. Значительный рост приобщения к контрацепции в молодом возрасте (особенно до 20 лет) делает повышение эффективности контроля над рождаемостью менее зависимым от длительности партнерских союзов и порядкового номера рождений. А если принять во внимание откладывание брака в ответ на общее изменение социальных условий и образа жизни, связанное не в последнюю очередь с возросшей длительностью общего и профессионального образования, то снижение рождаемости в возрастах до 25 лет становится неотвратимым. Среди главных следствий, оказывающих влияние на рождаемость:

— абсолютный и относительный рост числа юридически не оформленных сожительств, длительных добрачных союзов, пробных нерегистрируемых браков, разводов, сепараций (раздельного проживания официальных супругов), повторных браков при одновременном быстром уменьшении доли скоропалительных, вынужденных браков, стимулированных добрачной и внебрачной беременностью в юном возрасте;

— рост среднего возраста вступления в регистрируемый брак, среднего возраста рождения первого ребенка и среднего возраста материнства в целом;

— рост доли внебрачных рождений при увеличении среднего возраста матери при рождении внебрачного ребенка за счет быстрого роста внебрачной рождаемости в средних материнских возрастах;

— уменьшение эксцесса возрастного распределения рождений[9], постепенное перемещение модального возраста (возраста максимальной интенсивности деторождения) из возрастной группы 20–24 года в возрастную группу 25–29 лет (а в некоторых странах даже в возрастную группу 30–34 года), резкое уменьшение вклада в итоговые показатели рождаемости самой молодой возрастной группы 15–19-летних матерей и повышение вклада старших возрастных групп (старше 30 лет) до уровня, характерного для молодых матерей до 25 лет, а затем и превышающего его, в результате чего распределение рождений становится более равномерным по возрастной шкале.

Второй демографический переход — новейший этап демографической модернизации, в который даже продвинутые западные общества вступили сравнительно недавно, в последней трети XX века. Первые признаки кардинальных изменений в модели брака и рождаемости обнаруживаются во второй половине 1960-х годов в США, Канаде, Скандинавских странах: Дании, Швеции, Финляндии. В качестве критерия начавшихся перемен может служить начало снижения рождаемости у женщин до 20 лет и повышение возраста вступления в первый брак. В 1970-е годы к странам-лидерам присоединяются практически вся Западная Европа, Австралия, Новая Зеландия, Япония, а также Венгрия, Чехия и государства бывшей Югославии. В 1980-х годах процесс захватывает Испанию, Грецию, Португалию, бывшую ГДР, Польшу, Болгарию, Словакию. Россия вместе со своими соседями — странами Балтии, Украиной, Белоруссией, Молдавией и государствами Закавказья — начинает ощущать перемены лишь в первой половине 1990-х.

Нередко полагают, что второй демографический переход — лишь еще один, очередной этап непрерывного процесса снижения рождаемости, связанный с переходом от двухдетной модели семьи к однодетной или даже к массовому отказу от рождения детей вообще[10]. Однако было бы большим упрощением связывать перемены последних десятилетий только с изменением уровня рождаемости. Более того, как показывает анализ, изменения, происходящие с моделью брака и рождаемости, если и имеют отклик в виде изменения показателей, характеризующих итоговую рождаемость условных и реальных поколений[11], то сама эта связь оказывается сложной, далеко не всегда прогнозируемой и легко интерпретируемой.

Стержнем новейших тенденций рождаемости выступает поиск оптимальной модели жизненного цикла человека, отвечающей реалиям современного бытия, среди которых: высокие требования к образованию и уровню материального благосостояния, взаимное участие супругов в формировании семейных доходов и выполнении семейных обязанностей, растущая социальная и материальная самостоятельность детей и пожилых, повышение контроля над плодовитостью человека и пр. Современный человек настраивает календарь важнейших событий в своей жизни (выделение из родительской семьи, начало и завершение образования, выход на рынок труда, создание устойчивых брачно-партнерских отношений, рождение детей и т. п.), все более сообразуясь с индивидуальными склонностями и возможностями, согласует их с конкретными обстоятельствами своей личной жизни и экономической ситуацией в стране, все менее оглядываясь на традиционные представления и нормативные ограничения.

Одно из центральных мест в новейших тенденциях занимают изменения, связанные с социально-экономической и психологической переоценкой положения роли женщины и мужчины в обществе и семье. Молодая женщина, находящаяся в самом начале жизненного пути, получила невиданную ранее свободу выбора во всех сферах жизнедеятельности, в том числе и свободу создавать семью в той форме, которую она считает для себя приемлемой, с тем числом детей, которое пожелает, и в те сроки, когда сочтет нужным (право «планировать семью»). Профессиональная занятость стала нормой женской биографии и изменила тип жизненной стратегии женщины и семьи в целом. Одновременно мужчины окончательно утратили неоспоримые права быть единственным кормильцем семьи и организатором жизни в домохозяйстве, но вместе с тем повысили свое участие в семейных делах в нетрадиционной для них роли[12].

Как правило, согласование высоких требований, предъявляемых к человеку современным обществом, и его индивидуальных предпочтений и интересов приводит к тому, что формирование семьи и обзаведение потомством в раннем возрасте постепенно уступает место более позднему родительству. Получение образования и поиск первой работы в развитых странах, как правило, не отягощается проблемами, связанными с выполнением материнских функций. Социально зрелый и экономически самостоятельный человек более свободен в принятии решений относительно семейной жизни, чем подросток, целиком и полностью зависящий от родителей и государственных субсидий.

Страны к началу второго демографического перехода подошли с различным багажом историко-культурных особенностей и традиций, определяющих социально принятые возрастные рамки завершения образования, выделения из родительской семьи, вступления в брак и других событий, ассоциирующихся с началом взрослой жизни[13]. Так, в странах Южной Европы (например, в Испании и Италии) завершение образования и появление на рынках труда происходило в более раннем возрасте, чем в странах Западной Европы. В то же время юноши и девушки на юге Европы гораздо дольше «засиживаются» под «родительским крылом», покидая родные пенаты только в связи с вступлением в официальный брак. Их ровесники на западе Европы покидают родительскую семью не только в среднем раньше, но и не обязательно с целью создания своей семьи или даже устойчивых партнерских отношений без регистрации брака.

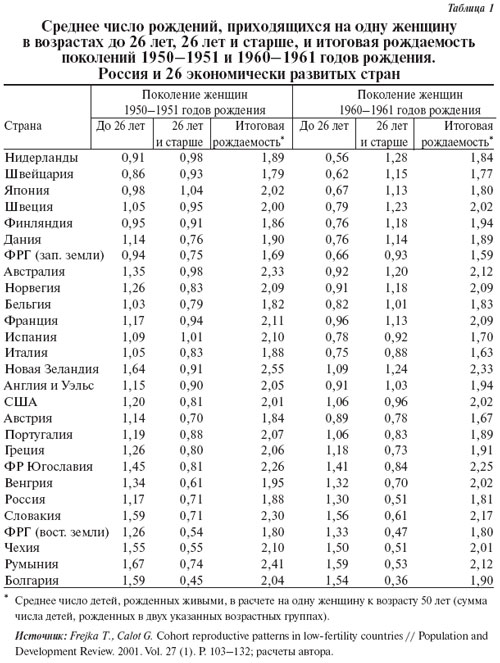

Однако при всех различиях, которые можно обнаружить[14], есть одна общая тенденция, которая объединяет Западную Европу, да и все другие развитые страны, — начало семейной жизни отодвигается к более позднему возрасту и одновре менно увеличивается период времени между завершением образования, началом трудовой деятельности и рождением первого ребенка. Для одних стран переломными для трансформации модели рождаемости были поколения 1950-х годов рождения, для других — 1960-х годов рождения (табл. 1). В России и в большинстве других бывших восточноевропейских социалистических стран никаких ощутимых сдвигов в организации жизненного цикла для поколений, которые вступали во взрослую жизнь в 1970—1980-х годах, не происходило. Только Венгрия и бывшая Югославия показывали едва заметные изменения. Традиционная предопределенность раннего возраста вступления в брак и рождения первенца, жесткая последовательность фаз взросления оставались незыблемыми вплоть до начала социально-политических реформ.

На сегодняшний момент все развитые страны можно расположить вдоль оси модернизации жизненного цикла индивида следующим образом[15]: на одном полюсе — Скандинавские страны, в которых раньше других произошло разделение во времени трех этапов личной жизни: начала регулярной сексуальной жизни, выделения из родительской семьи, вступления в брак и рождения ребенка. Соответственно и по формальным демографическим критериям процесс изменения модели брачности и рождаемости (второй демографический переход) зашел там далеко. Достаточно близко по этим характеристикам к ним примыкают страны Западной Европы и Канада, для которых также характерны высокая степень модернизации института семьи и появление таких нетрадиционных феноменов, как одинокая (не связанная с какой-либо семьей) жизнь молодых людей, длительность которой возрастает, добрачное сожительство с партнером без формального оформления союза, все более позднее обзаведение потомством, рождение ребенка вне зарегистрированного брака и т. п.

Промежуточное положение занимают страны Южной Европы, в которых, с одной стороны, быстро возрастает число молодых людей обоего пола, вовлеченных в процессы продолжительного профессионального образования (соответственно в этих странах стремительно «стареет» первый брак и откладывается рождение детей), с другой — сохраняются такие традиционные черты, как проживание незамужних и неженатых взрослых детей с родителями, низкая распространенность добрачных сожительств и существенно меньшие показатели внебрачной рождаемости. По этим характеристикам брака и партнерства к странам Южной Европы близка и Япония[16]. Противоречиво складывается ситуация и в США, где, несмотря на раннее начало второго демографического перехода, процессы идут много медленнее, чем в других странах, и тем более при сравнении со странами Южной Европы. В этой стране, видимо, в силу высокой социокультурной неоднородности[17] и более консервативного общественного мнения удивительным образом уживаются, с одной стороны, раннее выделение из родительской семьи и обретение экономической самостоятельности, высокий процент лиц, получающих высшее образование, а с другой — высокие и медленно снижающиеся показатели подростковой рождаемости, относительно высокая распространенность абортов и в среднем существенно более отсталая, чем в Западной Европе и в соседней Канаде, культура планирования семьи[18]. Соответственно, здесь процесс трансформации возрастной модели рождаемости протекает медленнее, чем во всех остальных странах «запада».

Страны Восточной и Центральной Европы, бывшие в недалеком прошлом в «едином социалистическом лагере», образуют крайнюю группу с самой низкой степенью модернизации. И в этих странах можно обнаружить все основные черты, свойственные общей тенденции изменения модели брака, семьи и рождаемости. Однако, во-первых, в явном виде они проявились много позднее, чем в остальном развитом мире, а во-вторых, дополнительный импульс ускорению демографических перемен был ими получен «извне» — вследствие крушения социально-экономической и политической системы, в которой происходило развитие этих стран в послевоенное время.

Тенденция увеличения возраста вступления в брак, возраста рождения первого и последующих детей, хотя и с некоторым замедлением, сохраняется даже в странах, далеко продвинувшихся по пути второго демографического перехода. За несколько десятилетий средний возраст вступления в зарегистрированный брак и возраст рождения первенца увеличились в западных странах на тричетыре года, превысив 26 лет для женщины (а более чем в десятке стран — и 27 лет), причем нередко регистрация брака следует за рождением ребенка, а не наоборот. Если к началу процесса эволюции возрастной модели рождаемости вклад матерей до 25 лет в итоговые показатели рождаемости в разных странах варьировал в пределах 40–60%, то сегодня в 11 странах он уже составлял 21–30%, а в 10 странах —20% и менее.

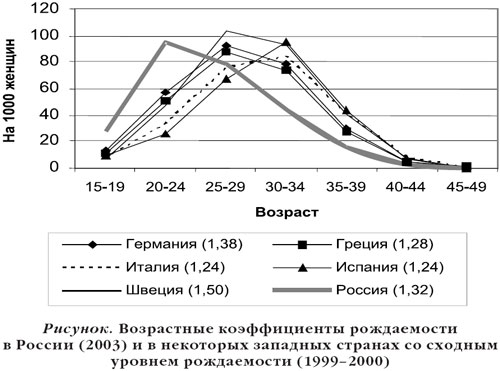

Лаг отставания стран Восточной Европы и Закавказья все еще более чем очевиден. В среднем женщины в этой части Европы вступают в первый брак и рожают первенца на четыре-пять лет раньше, чем на Западе, а доля рождений, приходящихся на молодые возрасты (до 25 лет), составляет до половины и более от общего числа родившихся. Насколько сильно возрастная модель рождаемости в России все еще отличается от модели в западных странах со сходным уровнем рождаемости, наглядно демонстрирует рис.

В то же время нельзя не заметить и существенные перемены, которые произошли за последние десять лет. Впечатляет, с какой скоростью меняется модель брака и рождаемости на восточных землях Германии, Чехии, Венгрии, в Эстонии, Латвии. Да и в России изменения происходят достаточно быстро. И все же по темпам изменения возрастной модели рождаемости Россия пока отстает от своих соседей в Центральной и Восточной Европе, за исключением Белоруссии, Украины, Молдавии и Болгарии. Средний возраст материнства[19] в 2000 году в России составил 25,8 года, в 2001-м — 25,9, в 2002-м — 26,1, в 2003-м — 26,3 года, в то время как при близком уровне рождаемости в Словакии, например, он достиг 26,6 года, в Чехии, Венгрии, Латвии — более 27 лет, в Словении — 28 лет. Средний возраст матери при рождении первенца в России в 2003 году был 23,8 года, а в Словении и Хорватии — 26 лет, в Чехии, Венгрии, Польше — 25 лет, в Эстонии и Латвии — 24,5 года. Для сравнения укажем, что во всех странах Запада средний возраст матери при рождении первого ребенка уже превышает 26 лет (за исключением США, где он составляет 25,5 года), а в Великобритании, Испании, Италии, Нидерландах, Франции, Швейцарии, Швеции, Японии он даже выше 28 лет. При этом в Германии, Италии, Испании и Японии высокий возраст материнства сопровождается чрезвычайно низкой рождаемостью — 1,2—1,4 ребенка на одну женщину условного поколения, а во Франции и Нидерландах при столь же позднем материнстве рождаемость существенно выше — 1,7–1,9 ребенка на одну женщину (данные по зарубежным странам за 2000 год или близкие годы).

Еще совсем недавно специалисты отмечали, что одно из главных отличий России от стран Запада заключается в высокой и практически неизменной вероятности рождения хотя бы одного ребенка — откладывание рождения первенца и, тем более, добровольная бездетность в России не были распространены[20]. Сегодня мы уже можем утверждать, что, по крайней мере, первая характеристическая особенность традиционной модели рождаемости для России уже не актуальна — приобщение к опыту откладывания первого ребенка среди молодых поколений происходит весьма интенсивно. Первыми в России продемонстрировали иное брачное и репродуктивное поведение поколения, родившиеся в 1970-е годы (см. табл. 2). Распространение современной эффективной контрацепции среди российской молодежи — бесспорный факт: распространенность аборта непрерывно сокращается при той же или даже более активной сексуальной жизни. Обернется ли откладывание рождений для более или менее значительной части населения добровольным отказом от материнства навсегда, пока не известно. В то же время по опыту других стран нельзя не иметь в виду возможность некоторого увеличения пропорции ни разу не рожавших женщин.

Итак, признаком второго демографического перехода является не столько снижение рождаемости как таковой, сколько откладывание родительства на более поздний возраст, т. е. «постарение» возрастной модели рождаемости. В течение первой фазы этого процесса и до тех пор, пока не установится новая возрастная модель, показатели рождаемости для календарных лет долго остаются низкими и их нельзя использовать для прогностической оценки итоговой рождаемости реальных поколений. Эффект изменения на массовом уровне календаря рождений оказывается очень сильным фактором, ведущим к быстрому падению годовых показателей рождаемости зачастую до уровней, существенно ниже необходимых для воспроизводства населения[21]. Такое состояние поддерживается достаточно длительное время, поскольку замена прежней возрастной модели формирования семьи на принципиально иную модель не может произойти мгновенно, во временных рамках репродуктивного цикла одного поколения. Положительный и отрицательный опыт новой стратегии планирования семьи должен быть осмыслен, распространен на широкие социальные слои, передан подрастающим поколениям. Одновременно в населении сосуществуют молодые люди с инновационными моделями поведения и представители старших поколений, в которых поддерживаются прежние стратегии формирования семьи. Социальная и этническая неоднородность общества также накладывает свои ограничения в дополнение к возрастной стратификации.

Даже если в конечном счете к возрасту 50 лет поколения, затронутые процессами трансформации возрастной модели материнства, произвели бы на свет детей в не меньшем количестве, чем их предшественники (1,8–1,9 ребенка на одну женщину, как это было в России у когорт матерей, родившихся в конце 1950-х — начале 1960-х годов., т. е. вблизи нормы простого воспроизводства населения, равной 2,1 ребенка, хотя и несколько ниже ее), существенное падение показателей рождаемости для календарных лет — до уровня 1,5–1,6 ребенка, т. е. существенно ниже нормы простого воспроизводства населения, — практически неизбежный процесс, растягивающийся на несколько десятилетий, о чем говорит опыт многих развитых стран. Если же при этом продолжается, пусть и замедленное, снижение рождаемости от поколения к поколению в результате действия каких-либо иных факторов[22], как это происходило в целом ряде стран и, в частности, особенно заметно в Южной Европе (Италии, Испании, Греции) и Японии, то годовые показатели рождаемости оказываются «задавленными» двойным «гнетом»: откладыванием рождений на более поздний срок и общим снижением итоговой вероятности повторных рождений вследствие того, что возрастает доля семей, полностью отказывающихся от рождения вторых, третьих и последующих детей. В результате коэффициент суммарной рождаемости для условных поколений женщин достигает рекордно низких уровней — 1,1–1,3 ребенка на одну женщину. Этому сценарию, видимо, следует в настоящий момент Россия и ряд восточноевропейских стран, для которых кризис политической и социально-экономической системы в конце 1980-х — начале 1990-х годов послужил одновременно и катализатором ускоренной трансформации возрастной модели рождаемости, и дополнительным фактором ограничения деторождения под воздействием временно ухудшившихся условий и неопределенности их изменения в будущем.

Для того чтобы обрисовать контуры будущей модели рождаемости в России, можно взять для примера православную Грецию, много дальше продвинувшуюся по пути модернизации рождаемости, хотя еще совсем недавно мало отличавшуюся от России по многим характеристическим признакам репродуктивного поведения.

В начале 1980-х годов Греция имела такой же, как и в России, общий уровень рождаемости и очень близкое распределение рождений по возрасту матери. Сейчас итоговая (суммарная) рождаемость в Греции очень низка и практически не отличается от российской, однако сдвиг в сторону позднего материнства здесь очевиден — максимум, ранее приходившийся, как и в России, на возрастную группу 20–24 года, переместился в следующую возрастную группу — 25–29-летних, а рождаемость матерей в возрасте 30–39 лет стала выше, чем два десятилетия назад. Россия движется тем же путем, но с заметным отставанием. Отдаленным ориентиром для Греции и России может служить Франция, в которой рождаемость сегодня одна из самых высоких в Европе (1,8–1,9 ребенка в расчете на одну женщину), но базируется при этом на еще более позднем материнстве.

Более близкой перспективой для России в целом и в первую очередь для ее городского населения может служить ситуация, складывающаяся в Москве. Если отвлечься от проблем, связанных с точностью оценивания численности населения и других демографических показателей для гигантского мегаполиса, испытывающего мощное миграционное давление, то вырисовывается весьма показательная картина.

К началу 1990-х годов Москва сохраняла тот же уровень (1,4–1,5 ребенка на одну женщину) и ту же возрастную кривую рождаемости, что и десять, и двадцать лет назад. После падения общего уровня и достижения исторического минимума рождаемости во всех возрастных группах в 1993 году, в Москве началась последовательная трансформация возрастной модели в сторону «постарения»: коэффициенты рождаемости у матерей моложе 25 лет снижались, а в возрасте 25–45 лет— повышались. До определенного момента эти изменения слабо сказывались на интегральном показателе итоговой рождаемости условных поколений, поскольку рост рождаемости в старших возрастных группах соответствовал снижению в младших. Если рост рождаемости в старших возрастных группах будет продолжаться, Москва имеет шансы в самом ближайшем будущем вернуться к прежнему уровню рождаемости, характерному для этого города в 1970–1980-х годах, но на принципиально иной возрастной основе.

Как свидетельствуют регулярные репрезентативные опросы, двухдетная модель семьи по-прежнему сохраняется в качестве идеала и желательной целевой доминанты для подавляющего большинства населения развитых стран, в том числе и в России[23]. Эта массовая социальная норма, подкрепленная сохраняющейся или даже усиливающейся под воздействием миграции этнодемографической неоднородностью российского общества, будет препятствовать дальнейшему снижению рождаемости по крайней мере в обозримом будущем, охватывающем репродуктивной период ныне живущих поколений. Показатели, достигнутые во второй половине 1990-х, — 1,2 ребенка на одну женщину условного поколения, вероятнее всего, останутся надолго минимальной планкой для России. Увеличение рождаемости, происходящее в последние годы, особенно яв но у женщин старше 25 лет, еще больше повышает уверенность в этом. А потому, на наш взгляд, преждевременно утверждать, что население России переходит к модели однодетной семьи. Эмпирическими доказательствами для такого предположения исследователи пока не располагают, как, впрочем, нет и уверенности в том, что двухдетная модель семьи устоит и сможет адаптироваться к новым социально-экономическим реалиям, базируясь на новой возрастной модели[24].

Дальнейшее поведение показателей итоговой рождаемости поколений не только в России, но во всех развитых странах будет зависеть от следующих обстоятельств: в какой мере рост показателей рождаемости у матерей старше 30 лет сможет скомпенсировать падение показателей, наблюдавшееся у молодых матерей, и как велика будет доля женщин, так и не решившихся в течение своей жизни на рождение даже единственного ребенка[25]. Этот вопрос превратился в одну из самых дискуссионных тем среди ведущих экспертов. Ответить на него не просто, поскольку не очевидны многие моменты и, в частности: а) в какой мере «откладывание» рождений на поздний срок означает «откладывание» рождений навсегда; б) до каких возрастных пределов будет происходить откладывание рождений и, соответственно, какие социально-экономические факторы будут ответственны за продолжение или торможение этой тенденции; в) в какой мере «пожилое» материнство окажется социально приемлемым после того, как станет более очевидным баланс положительных и отрицательных последствий изменения модели формирования семьи (в т. ч. и биологических, связанных с регулированием плодовитости, здоровьем женщин и детей).

Статистический анализ рождаемости по поколениям женщин, находящихся сегодня в детородных возрастах, показывает, что при реалистических предположениях о будущем росте рождаемости у матерей в возрасте старше 30 лет только в нескольких странах (Бельгии, Дании, Нидерландах, Франции, США) итоговая рождаемость поколений 1970-х годов рождения, перешагнувших к сегодняшнему дню тридцатилетний возраст, имеет шансы сохраниться на том же уровне, что у когорт, родившихся десятилетием раньше. Если в отношении Ирландии, Франции, США, Австралии и Новой Зеландии может еще дискутироваться вопрос, будет ли ожидаемый уровень итоговой рождаемости женщин, находящихся сегодня в репродуктивных возрастах, обеспечивать простое замещение родительских когорт, то для всех остальных развитых стран с высокой вероятностью можно ожидать, что суженное воспроизводство населения будет сохраняться[26].

Перспективы изменения итоговой рождаемости у женских поколений в России представлены в табл. 3. Пессимистическая оценка, основанная на текущей повозрастной рождаемости, свидетельствует о возможности сохранения тенденции к снижению рождаемости в поколениях 1970-х — первой половине 1980-х годов рождения (падение может составить 0,3–0,5 ребенка в расчете на одну женщину по сравнению с фактическим уровнем, имевшимся у поколений 1960–1961 годов рождения). Если будет продолжена тенденция увеличения рождаемости в старших возрастных группах с темпами, наблюдавшимися в последние четыре года, то, хотя рождаемость все равно снизится, но потери уже составят 0,2–0,3 ребенка и можно ожидать стабилизацию на уровне 1,5–1,6 ребенка в расчете на одну женщину, а затем и некоторый рост. Так или иначе, на сегодня мы не можем дать более оптимистичный сценарий развития ситуации в России — поколения женщин, находящихся в репродуктивных возрастах, вряд ли имеют шанс повторить уровень итоговой рождаемости своих матерей. В то же время есть основания полагать, что рождаемость реальных поколений в России будет не слишком отличаться от среднеевропейского уровня.

[1] Lesthaeghe R., van de Kaa D. Twee Demografische Transities? In: R. Lesthaeghe and D. van de Kaa (eds.) Groei of Krimp. Deventer, Van Loghum-Dlaterus, 1986. P. 9–25; van de Kaa D. J. Europe’s Second Demographic Transition. Population Bulletin. Washington, Vol. 42 (1). 1987; Lesthaeghe R. The Second Demographic Transition in Western Countries: an Interpretation. 1992; van de Kaa, D. J. The Second Demographic Transition revisited: theories and expectations. In G. C. N. Beets et al. (eds.) Population and Family in the Low Countries. Lisse, Swets and Zeitlinger, 1994. P. 81–126.

[2] Имеется в виду классическая пирамидальная структура индивидуальных ценностей, предложенная А. Маслоу, в которой удовлетворение высших ценностей, в частности связанных с самореализацией, становится актуальным и возможным после удовлетворения базовых, в том числе материальных (см. Maslow A. Motivation and Personality. 2nd edition. Harper & Row, 1970). Отталкиваясь от этой концепции, Р. Инглхарт предложил методику измерения степени распространенности в обществе материалистических и постматериалистических ценностей (с помощью специально сконструированных индексов «материализма/постматериализма»), базирующуюся на ряде типовых вопросов, задаваемых респондентам в ходе выборочных обследований общественного мнения. Эмпирическая проверка в ходе регулярно проводимых во многих странах выборочных обследованиях ценностей, World Values Survey, подтвердила гипотезу о последовательном дрейфе, по крайней мере, западных стран в сторону «постматериализма», что приводит к серьезным изменениям в экономической, демографической и политической сферах (см.: Inglehart R. The Silent Revolution: Changing Values and Political Styles Among Western Politics. Princeton, NJ: Princeton Univ. Press, 1977; Inglehart R. Modernization and Postmodernizaton: Culture, Economic and Political Change in 43 Societies. Princeton, NJ: Princeton Univ. Press, 1997).

[3] Van de Kaa D. J. Anchored Narratives: The Story and Findings of Half a Century of Research into Determinants of Fertility // Population Studies. 1996. Vol. 50 (3). P. 425.

[4] Lesthaeghe R. Der zweite demograрhische Ubergang in den westlichen Landern: eine Deutung // Zeitschrift fur Bevolkerungswissenschaft. 1992. Vol. 18, 3. S. 350.

[5] Coale A. J., Trussell T. J. Model fertility schedules: variations in the age structure of childbearing in human populations // Population Index. 1974. Vol. 40 (2). P. 185–258; Page H. J. Patterns underlying fertility schedules — A decomposition by both age and marriage duration // Population Studies. 1977. Vol. 31 (4). P. 85–106.

[6] Следует иметь в виду, что только при эффективности контрацепции, близкой к 99%, подавляющее большинство женщин «затратят» на рождение желаемого числа детей такое же число беременностей (см.: Жакар А. Воспроизводство населения в условиях ограничения деторождения. Модель имитации по методу Монте-Карло // Как изучают рождаемость / Сб. переводных статей. Под ред. А. Г. Волкова. М.: Финансы и статистика, 1983. С. 69–76). К таким показателям эффективности приближаются только современные, непрерывно совершенствующиеся средства контрацепции (гормональные пилюли и имплантаты пролонгированного действия, ВМС и некоторые другие комбинированные средства).

[7] По мнению целого ряда авторитетных специалистов, изменение социальных норм, регулирующих допустимость и осуществимость контроля над рождаемостью, играют в исторической динамике рождаемости едва ли ни ключевую роль, более важную, чем, например, изменение экономических условий. См.: Lesthaeghe R. A Century of Demographic and Cultural Change in Western Europe. An Exploration of Underlying Dimensions // Population and Development Review. 1983. Vol. 9 (3). P. 411–435; Cleland J., Wilson C. Demand Theories of the Fertility Transition: An Iconoclastic View // Population Studies. 1987. Vol. 41 (1). P. 5–30; Bongaarts J., Watkins S. C. Social Interactions and Contemporary Fertility Transitions // Population and Development Review. 1996. Vol. 22 (4). P. 639–682.

[8] Иванов С. Новое лицо брака в развитых странах // Население и общество. Информационный бюллетень ЦДЭЧ ИНП РАН. 2002. Июнь. № 63.

[9] Эксцесс распределения — статистический термин, характеризующий островершинность распределения наблюдений. Чем более выражен эксцесс, тем ниже разнообразие возрастов, в которых женщины производят на свет ребенка.

[10] Обзор теоретической дискуссии на тему, как низка может быть рождаемость, см., например: Namboodiri K., Wei L. Fertility theories and their implications regarding how low can low fertility be // Genus. 1998. Vol. LIV. No. 1–2. P. 37–55.

[11] Итоговая рождаемость условного поколения — ожидаемое среднее число детей, рожденных одной женщиной к концу репродуктивного периода (как правило, к возрасту 50 лет), подсчитанное исходя из текущего уровня рождаемости. Итоговая рождаемость реального поколения — среднее число фактически рожденных детей к возрасту 50 лет представителем какого-либо поколения по году рождения.

[12] Hochshild A. The Second Shift. Working Parents and Revolution at Home. N. Y.: Avon Books, 1989; Bumpass L. What’s Happening to the Family? Interactions Between Demographic and Institutional Change // Demography. 1990. Vol. 27 (4). P. 483–498; Men’s Family Relations / Ed. By U. Bjornberg and A.-K. Kollind. Stockholm: Almqvist & Wiksell International, 1996. P. 1–10. Связь изменения рождаемости с изменением гендерных отношений в семье и обществе в разных культурах и на различных исторических этапах подробно рассматривается в работах: McDonald P. Gender equity in theories of fertility // Population and Development Review. 2000. Vol. 26 (3). P. 427–439; McDonald P. Gender equity, social institutions and the future of fertility // Journal of Population Research. 2000. Vol. 17 (1). P. 1–16.

[13] Mayer K. V. The paradox of global social change and national path dependencies: Life course patterns in advances societies // A. E. Woodward and M. Kohli (Eds.) Inclusions and Exclusions in European Societies. London: Routledge, 2001. P. 89–110.

[14] Подробнее об имеющихся различиях в Европе и других развитых странах см.: Bosveld W. The Ageing of Fertility in Europe: A Comparative Demographic-Analytic Study. Amsterdam: Thesis Publishers, 1996; Fernandez C., Antonio J. Youth Residential Independence and Autonomy. A Comparative Study // Journal of Family Issues. 1997. Vol. 18 (6). P. 576–607; Billari F. C., Wilson C. Convergence towards diversity? Cohort dynamics in transition to adulthood in contemporary western Europe. MPIDR Working paper WP2001–039. Rostock, 2001; Иванов С. Новое лицо брака в развитых странах // Население и общество. Информационный бюллетень ЦДЭЧ ИНП РАН. 2002. Июнь. № 63; Partnership and Reproductive Behaviour in Low-fertlity Countries. United Nations, N.Y (Ser.: Population Studies, No. 221), 2004.

[15] См. также: Bosveld W. The Ageing of Fertility in Europe: A Comparative Demographic-Analytic Study. Amsterdam: Thesis Publishers, 1996; Lesthaeghe R., Moors G. Recent Trends in Fertility and Household Formation in the Industrialized World // Interuniversity papers in demography. IPD-WP 2000-2. Vrije Universiteit Brussel, Universiteit Gent. 2000; Surkyn J., Lesthaeghe R. Value Orientations and the Second Demographic Transition in northern, western and southern Europe: an Update // Interuniversity papers in demography. IPD-WP 2002–4. Vrije Universiteit Brussel, Universiteit Gent. 2002.

[16] Dalla Zuanna G., Kojima K. Late marriage among young people: The case of Italy and Japan // Genus. 1998. Vol. LIV. No. 3–4. P. 187–323.

[17] Население с высшим образованием в США вполне следует западноевропейским тенденциям трансформации возрастной модели рождаемости, в то время как лица со средним и более низким уровнем образования все еще сохраняют основные черты модели раннего начала деторождения, характерной для Америки 20 и более лет назад (см.: Rindfuss R., Morgan P. et al. Education and the changing age pattern of American fertility: 1963–1989 // Demography. 1996. Vol. 33 (3). P. 277–290).

[18] Новейшие исследования показывают, что в США по сравнению с европейскими странами, Канадой и Японией процент незапланированных и нежелательных рождений существенно выше, особенно в среде с общим средним и более низким уровнем образования. Если бы планирование семьи было более эффективным, то и уровень рождаемости в США был бы существенно ниже и не слишком отличался бы, скажем, от британского (см.: Frejka T. and Kingkade W. US fertility in international comparisons: an exploration to aid projections, in US Census Bureau Conference: The Direction of Fertility in the United States. Washington DC, Council of Professional Associations on Federal Statistics (COPAFS). P. 51–143).

[19] Средний возраст материнства — средний возраст матери при рождении ребенка (без учета порядкового номера рождения) в данном году.

[20] Дарский Л. Е. Современная рождаемость: переход к однодетной семье или временный кризис двухдетной? // Семья в России. 1995. № 1–2. С. 74–76; Barkalov N. B. The fertility decline in Russia, 1989–1996: a view with period parity-progression ratios // Genus. 1999. Vol. LV. No. 3–4. P. 11–60.

[21] Ryder N. Components of temporal variations in American fertility //Demographic patterns in developed societies. London: Taylor & Francis, 1980. P. 11–54; Bongaarts J., Feeney G. On the Quantum and Tempo of Fertility // Population and Development Review. 1998. Vol. 24 (2). P. 271–291.

[22] Обычно приводят такие особенности данных стран, как большие по сравнению с другими западными странами трудности, связанные с поиском работы, жилья для молодых семей и т. п. на фоне слабой социальной и семейной политики.

[23] The Future of Europe’s Population. A scenario approach / Ed. R. Cliquet. Strasbourg: Council of Europe, 1992. P. 30–32; Bongaarts J. Fertility Decline in the Developed World: Where Will It End? // American Economics Association Papers and Proceedings. 1999. Vol. 89 (2). P. 256–260; Борисов В. А. Желаемое число детей в российских семьях по данным микропереписи населения России 1994 г. // Вестник Московского университета. Сер. 18. Социология и политология. 1997. № 2. С. 29–64; Бодрова В. В. Репродуктивные установки россиян как барометр социально-экономических процессов // Мониторинг общественного мнения. 1999. № 4. С. 35–36; Бодрова В. В. Сколько детей хотят россияне? // Демоскоп-Weekly. № 81–82 [http://www.demoscope.ru/weekly/2002/081].

[24] В принципе прав А. А. Авдеев, который относит вопрос, разрушается ли двухдетная семья в России, к категории «веры» (Avdeev A. A. The extent of the fertility decline in Russia: is the one-child family here to stay? // Paper presented at the IUSSP Seminar on «International Perspectives on Low Fertility trends, theories and policies». Tokyo, 2001. 21–23 March). Оптимисты полагают, что после изменения возрастной модели рождаемости возврат к двухдетной системе возможен. Пессимисты, напротив, ожидают неотвратимого наступления эпохи однодетности и бездетности.

[25] Текущая оценка доли никогда не рожавших женщин для поколений, близких сегодня к завершению своей репродуктивной биографии, доходит в некоторых странах Западной Европы до 15–20%. По нашей оценке, для России ожидаемый уровень окончательной бездетности для поколений 1970-х годов рождения — 10–15%.

[26] См.: Lesthaeghe R. Postponement and recuperation: Recent fertility trends and forecasts in six European countries // Paper presented at the IUSSP Seminar on «International Perspectives on Low Fertility: Trends, Theories and Policies». Tokyo, 2001. 21–23 March; Frejka T., Calot G. Cohort childbearing age patterns in low-fertility countries in the late 20th century: Is the postponement of births an inherent element? // Paper presented at the IUSSP Seminar «International Perspectives on Low Fertility: Trends, Theories and Policies». Tokyo, 2001. 21–23 March.