Опубликовано в журнале Отечественные записки, номер 3, 2005

Старость — это не только биологическая, но и социальная категория; в разных культурах образ старости конструируется и осмысляется по-разному. В этом смысле крестьянские представления о старости, насколько можно судить по этнографическим материалам XIX–XX веков, весьма сильно отличаются от представлений, отражаемых в нормах и ценностях современной нам городской культуры. В крестьянской традиции отношение к старости было более отстраненным и, на взгляд сегодняшнего горожанина, довольно равнодушным. Такое отношение было обусловлено определенными социальными и культурными факторами.

Устойчивой возрастной границы наступления старости крестьянская традиция не выделяла, хотя, как правило, стариками и старухами считали людей, достигших пятидесятилетнего возраста. «В Западной Сибири термин “старики” мог применяться к людям, достигшим 45–50 лет: если крестьянин женил старшего сына, он уже считал себя “стариком” и отделялся со “старухой” в особой комнате (“иногда от такого крестьянина рождалось еще пять детей”). В категорию же “престарелых” входили люди уже действительно старые, хотя это название перекрывало термин “старик”. <…> Большое влияние на норму стариковского возраста оказывал тягловый срок: к его окончанию “подгонялись” традиционные представления о физиологических изменениях, выражавшихся в двух основных признаках — невозможность иметь детей и утеря трудоспособности. <…> В других районах податная способность не влияла на традиционные представления о возрасте: пожилые еще были вполне трудоспособными, но им уже было отказано в деторождении — либо потому, что с 50 лет считалось “грехом” рожать детей (и даже спать вместе), либо потому, что все их дети вступили в брак»[1].

Таким образом, для крестьян маркером наступления старости зачастую была утрата человеком репродуктивных способностей и полноценности — как в физиологическом, так и в социально-экономическом отношении. Это подчеркивалось и особенностями костюма стариков и старух. «Старики, как правило, носили темную или белую одежду, не имели права на новое платье и взрослый покрой; обычно они донашивали свою или чужую старую одежду или им изготавливали из старой материи платье стариковского покроя, нередко напоминавшее балахон. Старики редко имели штаны (ходили в подштанниках), старухи вместо рубах и сарафанов носили глухую одежду типа сарафана без лямок или передники с рукавами… <…> В целом стариковская одежда приближалась к детской по це лому ряду признаков: практическое отсутствие половых различий, запрет на новое платье даже в праздники, отсутствие каких бы то ни было украшений, необязательность штанов (для мужчин) и даже перепоясывания и т. д.»[2].

Если наступление совершеннолетия обычно описывалось в крестьянских диалектах при помощи выражения «войти в года/лета», то о старике говорили, что он «вышел из лет» или что его «веки» (года) «изнемогают» (истощаются, кончаются). По-видимому, эти и подобные им выражения отражают традиционное представление о том, что каждому взрослому человеку положено определенное количество лет, ограниченный временной континуум, отпущенный на полноценную социальную жизнь и исчерпывающийся с наступлением старости. Более того, судя по всему, в крестьянской культуре существовали представления о том, что этот континуум принадлежит не отдельным людям, а социальным коллективам — семье, деревенской общине либо всему человечеству в целом. Отсюда выражение «чужой век заедать/заживать», подразумевающее, что «зажившийся на этом свете» старик несправедливо пользуется годами, принадлежащими другим людям.

Вероятно, эта идея представляет собой частное проявление характерной для аграрных обществ концепции «ограниченного блага» (limited good), некогда описанной и проанализированной американским антропологом Джорджем Фостером. Согласно Фостеру, крестьянская культура воспринимает любые блага и ценности (экономические, социальные, культурные) как замкнутую систему — своего рода ограниченный ресурс. Поэтому любой дисбаланс в дистрибуции блага воспринимается членами крестьянской общины как процветание одних за счет других, как ситуация, требующая перераспределения ценностей[3]. Следуя теории ограниченного блага, можно утверждать, что в русской деревне «зажившиеся» старики и старухи воспринимались как люди, несправедливо присваивающие чужую жизненную потенцию. Вероятно, именно такие представления стимулировали появление легенд о ритуальном убийстве стариков и «душиловой вере» — якобы существовавшем особенном старообрядческом согласии, чьи последователи умерщвляли старых и больных людей[4]. Разумеется, подобные легенды не имеют отношения к действительности и входят в обширный круг историй о ритуальных убийствах, приписываемых представителями той или иной конфессиональной либо этнической группы «чужим» религиям и культурам. Вместе с тем, они показательны в качестве отражения идеи о том, что крестьянин-долгожитель вредит другим людям и должен поскорее умереть.

С некоторой долей условности можно утверждать, что в крестьянской традиции старость воспринималась, прежде всего, как период ожидания смерти и подготовки к ней. В современной городской культуре тема смерти до определенной степени табуирована: разговор с пожилым человеком о том, что его ожидает скорая и неминуемая смерть, сочли бы бестактностью и дурным тоном. В деревне все обстояло (и обстоит до сих пор) несколько иначе: беседы о грядущей смерти, приготовление для себя «смерётной одежды» или гроба составляют важную и неотъемлемую часть субкультуры пожилых крестьян и крестьянок. Мой опыт полевой работы в северорусских деревнях конца XX — начала XXI века свидетельствует о том, что старые крестьянки охотно и по собственной инициативе демонстрируют этнографам и фольклористам «смерётные» платья, сшитые, чтобы лежать в них на смертном одре. В деревенской культуре не существует развитого страха смерти: человек, чьи «года уже вышли», воспринимает свое состояние как закономерный период подготовки к переходу в иной мир. Смерть молодого человека (особенно не вступившего в брак) считается неестественной и трагической: нередко человек, умерший в молодом возрасте и «не отживший свой век», воспринимается как опасное существо, которое не может окончательно расстаться с миром живых и причиняет вред людям. Смерть старика, наоборот, не считается трагической и воспринимается как вполне естественное и даже заурядное событие.

Однако и отношение к пожилым людям, и их фактическая роль в крестьянской культуре, разумеется, не исчерпываются представлениями об «изжитом веке» и приготовлении к смерти. Собственно говоря, образ старика (старухи) в деревенской традиции оказывается по меньшей мере двойственным: с одной стороны, о пожилых людях говорят как о «выживших из ума», а по своему статусу они зачастую приравниваются к детям (об этом, в частности, свидетельствует поговорка «что старый — то малый»). С другой, старикам и старухам нередко приписывается особая мудрость, прозорливость, владение магическими навыками и знаниями и т. п. Тут нет серьезного противоречия, поскольку пожилым людям отказывается в интеллектуальной компетенции лишь применительно к социальным отношениям, быту, повседневному труду, а приписывающиеся им особые знания, как правило, относятся к сфере религии и магии, к опыту взаимодействия с сакральным и потусторонним миром. Таким образом, социальная и физиологическая неполноценность старых людей компенсируется их особой ролью во взаимоотношениях со сферой «иного» и сверхъестественного.

Согласно крестьянским поверьям, знахарское и колдовское «знание» может быть «передано» человеку и в юном, и в зрелом возрасте, но практикующий деревенский знахарь (знахарка) — это, как правило, пожилой человек. В великорусской крестьянской традиции колдовством и знахарством занимались и мужчины, и женщины (а в определенные периоды среди специалистов подобного рода мужчины даже преобладали), однако в XX веке знахарство стало преимущественно женским занятием. И в современных фольклорных нарративах, и в реальной практике лечение людей и животных при помощи заговоров и различных магических приемов входит в прерогативу «знающих старушек». Хотя многие пожилые крестьянки знакомы с теми или иными полезными в быту магическими приемами и заклинаниями — иногда унаследованными от родителей или почерпнутыми у односельчан, иногда заимствованными из печатных источников (календари, гадательные книги, сборники заговоров и т. п.), — этого, как правило, недостаточно для приобретения «знахарского авторитета» и обширной практики. Считается, что «настоящая» знахарка получает магическое «знание» от другой профессиональной «ворожеи» (зачастую «знание» передается по женской линии между кровными родственницами) и ни в коем случае не должна открывать его посторонним людям (в противном случае заговоры и магические действия потеряют свою силу). Обычно подобные мастерицы пользуются известностью не только в своей деревне, но и в ближайшей округе, а иногда их известность распространяется на довольно обширную территорию (на район или даже область). Бывает, что больные приезжают к ним не только из других деревень, но и из близлежащих городов. Впрочем, за последние десятилетия в городской культуре сформировался свой институт профессиональных и полупрофессиональных знахарей и знахарок, претендующих на знание «подлинных секретов народного целительства». Они успешно конкурируют с крестьянской знахарской традицией, однако сельские жители попрежнему предпочитают обращаться за помощью к «своим» «знающим старушкам». За знахарские услуги не принято расплачиваться деньгами, однако каждый человек, обращающийся к знахарке, привозит ей подарки, причем нередко — довольно дорогие (это могут быть продукты, носильные вещи и т. п.). Поэтому для многих пожилых и одиноких крестьянок занятие знахарством составляет немаловажный источник средств к существованию.

Другой тип пожилых крестьян (крестьянок), обладающих авторитетом в сфере взаимодействия с «иным миром», — это неформальные религиозные лидеры, «божественные» старики и старухи (во второй половине XX века здесь также преобладали лидеры-женщины). Их роль в деревенской культуре особенно возросла после советской атеистической кампании конца 1920-х — 1930-х годов, когда сельские церкви были закрыты или разрушены, а приходские священники — изгнаны или репрессированы. В результате многие деревни попросту лишились каких-либо контактов с официальной православной церковью. В некоторых регионах эта религиозная лакуна была заполнена различными подпольными религиозными группами (так называемые «катакомбные церкви» и т. п.), однако чаще функции священника и координатора религиозной деятельности крестьянской общины переходили именно к «божественным старушкам». Нередко они даже совершали некоторые церковные таинства (в частности, крещение). Кроме того, подобные неформальные религиозные лидеры обычно регламентировали правила паломничества к местночтимым святыням, порядок совершения крестных ходов, хранили у себя дома почитаемые иконы, «божественные книги» и тетрадки с текстами религиозного содержания (духовные стихи, христианские легенды и т. п.), различные священные реликвии.

Впрочем, неофициальные религиозные лидеры играли важную роль в деревенской культуре и до революции 1917 года. Одной из специфических черт религиозной истории России, начиная, по крайней мере, с эпохи Петра I, является своеобразная «замкнутость» или «замаскированность» крестьянских религиозных практик — «элементарных форм» религиозной жизни аграрной общины, преимущественно оперирующих локальным ландшафтом и годовым циклом земледельческого календаря как первичными семиотическими ресурсами для адаптации религиозного опыта и конструирования социально либо персонально значимых религиозных смыслов. По-видимому, ключевую роль в «вытеснении» массовой религиозности этого типа на периферию общественной жизни в России синодальной эпохи сыграла петровская «реформа благочестия», разом объявившая незаконными и преследуемыми основные формы массовых религиозных практик[5]. Однако и петровская реформаторская деятельность, и позднейшая политика духовных и светских властей XVIII–XIX веков привели не к трансформации, но к локализации крестьянской религиозности. Важным фактором здесь, видимо, оказалась роль приходского священника, который в течение почти всего синодального периода идентифицировался властной элитой не в качестве миссионера-просветителя, но как государственный чиновник низшего звена, религиозный бюрократ, выполнявший посредническую роль между крестьянской общиной и духовными, а также светскими властями. Поэтому предпринимаемые русскими элитами XVIII века попытки «изоляции сакрального» (если воспользоваться выражением Грегори Фриза)[6] либо вообще оказывались безуспешными, либо создавали достаточно зыбкую и легко проницаемую границу между «предписанной» и «ненормативной» религиозностью.

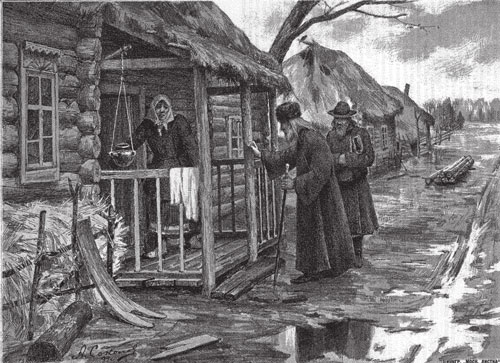

В этих условиях функции «божественных» стариков и старух, осуществлявших более или менее постоянный контроль над «внецерковной» жизнью крестьянской общины, были также довольно важными. Вероятно, именно к синодальному периоду восходит и институт «хранителей» местных святынь, зафиксированный этнографическими исследованиями последних десятилетий. «Возле многих посещаемых паломниками святынь обретались старцы, юродивые, спасеники (т. е. получившие спасение), прорицатели и ясновидцы. У часовни на Суре не так давно жила Таня Турка (возможно, староверка, так как знавшие ее упоминают, что она дала обет не пить чай), у Варламьевского колодчика, пока там стояла часовня, обитал нищий Ларька, Ларион. У камня с отверстием (“жернова”) возле д. Кузнецово на р. Устье, в корнях священной ели, жил некий святой старец. Такой человек обычно присматривает за святым местом, собирает приношения паломников и использует их на подновление часовни, покупку свечей и икон. <…> Сам образ такого “хранителя” сливался в глазах паломников со святыней, у которой он подвизался. Его посещение считалось необходимым элементом паломничества. К святому старцу спускались в пещеру за благословением, у него, как и у ясновидящих, и даже юродивых, искали совета или хоть какого-нибудь знака в запутанных жизненных ситуациях»[7]. Вместе с тем, статус «старца» («старицы») вообще играл важную роль в формировании и функционировании неофициальных религиозных практик в крестьянской культуре XIX–XX веков. По наблюдениям Т. Б. Щепанской, «людям дорог — нищим, странникам, богомольцам — приписывался, а нередко предписывался статус старцев. Они именовались в народе старцами, независимо от возраста»[8]. Вероятно, именно значимостью этого статуса в конструировании и поддержании неформального религиозного авторитета следует объяснять и массовую популярность института «старчества», получившего широкое распространение в некоторых российских монастырях в XIX веке и хорошо известного отечественной интеллигенции благодаря классическим литературным произведениям, в частности — роману Достоевского «Братья Карамазовы». Вопреки распространенному мнению, старчество XIX–XX веков не имеет прямой связи с древнерусской монашеской традицией и представляет собой новацию в русской религиозной жизни. Одним из основателей этого института считают преп. Паисия Величковского (1722–1794) — подвижника, пытавшегося возродить старинные аскетические традиции православного монашества. Однако русский старец XIX века — это не просто инок-аскет и мистик, но наставник и учитель, обладающий непререкаемой властью над своими духовными чадами и привлекающий многочисленных паломников и богомольцев, чающих исцеления от болезней и решения своих жизненных проблем. В «Братьях Карамазовых» старец Зосима изображен как наставник, преимущественно способствующий разрешению морально-нравственных проблем приходящих к нему людей, хотя при этом и обладающий таинственной благодатью. Тем не менее, стоит думать, что богомольцев из простонародья, приходивших в Оптину пустынь и другие монастыри, славившиеся своими старцами, привлекали не столько этические наставления последних, сколько дар прозорливости и чудотворения, подразумевавшийся, с точки зрения крестьянина, самим статусом старца. По-видимому, крестьянская культура не делала серьезного различия между старцами «монастырскими» и «местными» (т. е. подвизавшимися близ локальных святынь или просто жившими в деревне), а также старцами, знахарями, пророками и т. п.

Итак, в русской традиционной культуре образ старости ассоциируется, с одной стороны, с социальной и физической неполноценностью, утратой статуса полноправного взрослого человека, а с другой — с особыми знаниями и навыками религиозного и магического характера. Можно утверждать, что социальная роль пожилых крестьян и крестьянок состояла в хранении и распространении специфической информации, связанной с потусторонним миром, а также в регламентации повседневных религиозных и магических практик. Эта ситуация объяснима и в социально-экономическом, и в символическом отношении: люди, не способные к нормальной трудовой деятельности, вынужденно занимали общественную нишу, имеющую отношение не к физическому труду, а к религиозно-магическим аспектам повседневной жизни. Вместе с тем, очевидно, что именно лиминальный статус деревенских стариков и старух, их близость к загробному миру наделяли их в глазах односельчан особыми полномочиями в сфере колдовства, знахарства и религиозной жизни. Не думаю, что в данном случае мы вправе говорить о том, что пожилые крестьяне и крестьянки были «хранителями традиций» в полном смысле этого слова. В пору юности и зрелости деревенский житель, как правило, был не столь уж сильно озабочен проблемами, связанными с миром сакрального и сверхъестественного. Лишь вступив в «стариковский возраст», он начинал собирать и обрабатывать соответствующую информацию, привнося в нее свои коррективы и инновации. Таким образом, религиозные и магические традиции в русской крестьянской культуре постоянно (ре)конструировались и трансформировались, однако ответственными за эти трансформации были именно пожилые люди.

В последние годы нормы и институты, характерные для деревенской традиции XIX–XX веков, постепенно размываются и исчезают под воздействием разнообразных форм урбанистической культуры. Это имеет отношение и к представлениям, связанным со старостью. Однако стоило бы говорить и о противоположных процессах. Вероятно, многие особенности отношения к старикам в секулярной городской среде в той или иной степени восходят именно к крестьянской традиции.

[1] Бернштам Т. А. Молодежь в обрядовой жизни русской общины XIX — начала XX в. Половозрастной аспект традиционной культуры. Л., 1988. С. 36, 68.

[2] Бернштам Т. А. Указ. соч. С. 69.

[3] См.: Foster, George M. Peasant Society and the Image of Limited Good // American Anthropologist. 1965. Vol. 67. P. 293–315.

[4] См.: Новикова Л. Н. Изолирующая функция мифа и межконфессиональное взаимодействие старообрядческих согласий (предания о «душиловой вере») // «Взойду ли я на гору высокую, увижу ли я бездну глубокую…»: Старообрядческий фольклор Нижегородской области / Сост. и коммент.: О. А. Савельева, Л. Н. Новикова. Новосибирск, 2001. С. 225–235.

[5] См.: Лавров А. С. Колдовство и религия в России. 1700–1740 гг. М., 2000. С. 341–435.

[6] Freeze G. Institutionalizing Piety: The Church and Popular Religion, 1750–1850 // Imperial Russia. New Histories for the Empire / Ed. J. Burbank, D. L. Ransel. Bloomington, 1998. P. 221–222.

[7] Щепанская Т. Б. Культура дороги в русской мифоритуальной традиции XIX–XX вв. М., 2003. С. 313.

[8] Там же. С. 189.