Опубликовано в журнале Отечественные записки, номер 6, 2004

Когда идет война, противникам не до того, чтобы думать о ее причинах: они слишком увлечены схваткой, у них нет ни времени, ни сил на размышления. Иэто плохо: если б они способны были думать теперь, то, может быть, думали бы и раньше, заранее: один — о том, как избежать войны, другой — о том, стоит ли ее затевать. Конечно, иногда о причинах нынешнего мирового терроризма на Западе задумываются. Но ответ на этот ключевой вопрос ищут, мне кажется, не там, где стоило бы: экономика, политика, «социальные процессы», религия — все это «совсем холодно». Немного «теплее» становится, лишь когда говорят, что причины связаны с «цивилизационным конфликтом». Однако я не слышал, чтобы кто-нибудь пошел дальше и попробовал разобраться в том, что представляет собой этот конфликт. Сомневаюсь, что когда-либо это будет сделано: ведь для этого требуется наличие четких общепризнанных представлений о том, что такое «западная цивилизация», а также о том, какое иное явление (не уверен, что слово «цивилизация» здесь подходит) ей противостоит. Существующее представление о западной цивилизации настолько смутно, что хотя в остенсивном смысле работает отлично (каждый из нас безошибочно укажет, где западное, а где нет, что «по-нашему», а что «не по-нашему»), но для анализа непригодно.

Я не буду пояснять, почему причины из области экономики, политики, «социальных процессов» и религии считаю несущественными, в лучшем случае вторичными, эпифеноменальными, представляющими собой лишь симптомы или формы проявления того, что кажется мне основной причиной. Это, надеюсь, станет ясно в дальнейшем.

Прежде всего я буду говорить о терроризме радикальных исламских группировок (точнее, одной, всем хорошо известной группировки), причем не локального, а мирового масштаба, хотя, может быть, сказанное прольет свет и на терроризм иного толка. Для начала попытаюсь ответить на следующий вопрос: каковы, собственно, мотивы и цели этих новых ассасинов[1]? Найти ответ не так просто, как кажется. Ведь иногда, и тут как раз такой случай, за явными, т. е. заявленными и субъективно подлинными, мотивами таятся мотивы более глубокие, не осознаваемые самим субъектом. Бывает и так, что мотивы осознаваемые и бессознательные отчасти все-таки совпадают. Попробую начать анализ от противного и выяснить, чем эти мотивы быть не могут или могут быть лишь частично, условно.

Первый напрашивающийся мотив: джихад. Нынешний исламский терроризм вроде бы и может быть джихадом: ислам всегда допускал различные толкования своих положений, и по одному из толкований джихад подразумевает, допускает и поощряет нанесение любого вреда «неверным» при любой выпавшей возможности, в любое время и в любом месте. Но вот что странно: «неверными» оказываются только западные христиане (о терроризме в Израиле и России я здесь не говорю, у него более или менее очевидные причины), а ведь по догме они как «люди Книги» отнюдь не злейшие враги ислама. Мишенями ассасинских атак, насколько я знаю, никогда не бывают «язычники» — скажем, индуисты, буддисты, синтоисты и т. д. Кроме того, и это очень важно, заявленная цель джихада — исламизация «неверных». Если новые ассасины не сумасшедшие, они, конечно, никак не могут рассчитывать на исламизацию Запада (см. ниже примечание о декларациях «Хизб-ут-Тахрир»).

Что же тогда? Завоевание территорий? Но что можно завоевать, разрушая домабашни за океаном? И опять-таки, нужно быть сумасшедшими, чтобы надеяться отбить какую-нибудь территорию даже у бестолковой и неповоротливой России. Об экономических интересах и речи нет: нынешний «Старец с Горы», как слышно, далеко не беден, а уж если б хотел приумножить свое богатство, то ничего лучше, чем легально и мирно интегрироваться в западную экономику, и придумать не смог бы.

Попробую исчерпать все логические допустимые, пусть даже и кажущиеся нелепыми, возможности. Предположим, у группы мусульман есть горячее желание как можно скорее стать «мучениками», дабы стяжать высшую добродетель ислама. Что ж, они давно могли бы это сделать. Достаточно было собрать всех желающих и напасть на какую-нибудь военную базу одной крупной заморской державы (далее КЗД): через час или два все они оказались бы там, где гурии. Таким образом, и это не приходится считать основным мотивом.

Может быть, дело в социальном протесте, выражении недовольства «угнетенных Западом» наций, в некой трансформации нереализованных революционных потенций? Почему же тогда сами эти нации в большинстве своем спокойно и вольготно вкушают, и в немалых количествах, изысканные материальные блага, поставляемые именно Западом, а воинствует лишь кучка «борцов за истину»?

Остается на всякий случай рассмотреть еще одно: личные амбиции ассасинских лидеров или лидера. Что, если причина всего движения — комплекс неполноценности Старца, может быть, даже геростратов комплекс? Но Старец — человек явно успешный, у него не только богатство и влияние, но и благопристойная, располагающая внешность, и вообще, видимо, «все в порядке». И как бы ни были велики его стремление к славе, личное честолюбие и властолюбие, сколь бы незаурядной личностью он ни был, ему вряд ли удалось бы втянуть в свое приватное дело десятки тысяч людей (а ведь это — только «активисты»; вместе с «питающей средой», сочувствующими, их, должно быть, сотни тысяч, если не миллионы), если бы у них не было собственных причин участвовать в этом деле — и трудном, и опасном. За психопатом массы не пошли бы, иначе пришлось бы считать психопатическими и их[2].

Видимо, придется искать иные мотивы, хотя первый из рассмотренных — джихад — отчасти и в каком-то смысле все-таки имеет силу. Попробую идти другим путем: попытаюсь разобраться в том, каковы подлинная мишень и характер действий современных ассасинов. Теракты старых ассасинов были адресными: они были направлены против тогдашних политиков, генералов и идеологов, чья деятельность угрожала самому существованию низаритского государства. У нынешнего Запада идеологов уже нет: и церкви, и лица, получившие университетские дипломы, давно отказались от этой обременительной и неблагодарной в обстановке тотального либерализма роли. Все отношение к происходящему «общественного мнения», руководимого тандемом политиков и журналистов, можно выразить библейским praevaricantes praevaricati sunt et praevaricatione transgressorum praevaricati sunt[3]: оценка терроризма сводится к формуле «угрозы и вызовы». Мишень новых ассасинов — Запад вообще, Запад как принцип жизни. Конечно, можно возразить на это так: политики и т. д. им просто недоступны, вот они и делают это с теми, кто доступен. На первый взгляд, это вполне резонно.

Но у событий бывает еще и скрытый, символический план, проявляющийся (для того, кто видит) помимо и даже вопреки очевидности. Да и что такое западные политики в условиях демократии? Это ведь просто условность, игра слепого и нередко крайне глупого случая: сегодня один, завтра другой, точно такой же. Важнее, что все они — представители доминирующей, задающей тон части публики. Значит, именно она-то и есть подлинная мишень террористов, а президенты им, в сущности, не нужны. Их жертвы поэтому принципиально случайны. Но такова уж специфика демократии. (При «царизме», наоборот, публика могла спокойно спать: народовольцы охотились лишь за «деспотами». Их цели были вполне реальными, а именно политическими. Действия же новых ассасинов — внеполитические.) А что в действительности президенты и генералы им недоступны — это естественное положение дел, только выражающее реальное соотношение сил. И если жертвами иногда оказываются и солдаты, то это объясняется довольно просто: необходима демонстрация того, что даже они, самые защищенные, не могут чувствовать себя в безопасности.

Что же из всего этого следует? Что действия новых ассасинов имеют не только реальный, но и демонстративный, символический смысл, хотя символизм этих действий выражается во вполне реальных и притом ужасных событиях. Как всякий символ, эти действия двойственны: они, конечно, и praevaricatio — злодейство, но в то же время их можно и нужно воспринимать и как нечто другое: как некую информацию, послание. Послание не обычное, а такое, смысл которого неведом самим отправителям. Реальность, которая не равнозначна себе самой, т. е. не исчерпывается собой, а представляет что-то другое, можно рассматривать не только как символ, но и как симптом. А раз речь идет о явлении планетарном, то симптом не простой, а системный, в котором проявляется состояние не одной части, скажем, ислама или одного его аспекта, а целого. Говоря «целое», я имею в виду нынешнее человечество. И этот системный симптом следует понимать как его бессознательное высказывание.

Каково же содержание этого высказывания? Об этом, как и всегда при попытках понять бессознательные процессы (индивидуальной или коллективной психики), можно судить лишь по косвенным признакам. Думаю, можно предположить, что это не просто высказывание, а протест. Речь не идет о более или менее сознательных установках террористов — эти установки исчерпываются набором довольно простых элементов, главный из которых, вероятно, — месть (отомстить надо за унизительную зависимость от Запада, за его физическое превосходство вообще, за его командную позицию, за пренебрежительное отношение к исламу как чему-то неполноценному и отсталому)[4]. Речь о другом: о человечестве как психическом целом (именно оно, а не «достижения цивилизации», или международное право, или «мировая экономика» и есть человечество как таковое, а все остальное — лишь его проявления), в рамках которого некий вызревавший века, а может быть, и тысячелетия, процесс лишь сравнительно недавно стал явной доминантой, вызвав тем самым острую автоматическую (бессознательную) реакцию со стороны всего исторически рецессивного. Столь драматична же эта реакция потому, что процесс, вызвавший ее, фатально патологичен.

Теперь надо разобраться в том, каковы фундаментальные установки той и другой стороны, установки, оказавшиеся в жесточайшем конфликте.

Ислам в его активно пуританской форме (и в определенной мере традиционный ислам вообще). Во-первых, ислам предполагает иерархическое понимание мира, общества и человека. Ислам аристократичен по самой своей сути и несовместим с демократией. Там, где ислам определяет жизнь общества, царит иерархия, основанная на общей вере в божественную предопределенность и, стало быть, в естественность неравенства, на готовности признавать незыблемость авторитета «предпочтенных» и, безусловно, слепо подчиняться им. Там же, где воцаряется (хотя бы приблизительно) демократия, ислам отступает в тень, т. е. становится рецессивным, как, скажем, в Турции. Во-вторых, ислам связан с установкой на принцип «приказ — подчинение», т. е. на поведение воинское или, прямо скажем, мужское и потому в некотором смысле аскетическое. Основанное на этой доминанте сознание не боится ни своей, ни чужой крови, боли и смерти, презирает или по крайней мере ставит на подобающе низкое место развлечения, роскошь и расслабленность вообще (т. е. все женское), считает насилие единственным и естественным средством решать все вопросы, опирается на идею личной ответственности и, следовательно, личной чести[5]. Наконец, в-третьих, поведение всех мусульман в значительной степени, а иногда и полностью, мотивируется верой, «трансцендентно». Религия пронизывает и сознание, и более глубокие слои психики мусульман, и обсуждать здесь эту тему излишне. Достаточно сказать, что террористические атаки совершаются людьми в «трансцендентном» состоянии, а заодно символически выражают необходимость трансцендентного в ином смысле слова, который будет раскрыт ниже.

Все эти три момента неотторжимы друг от друга и связаны со стадией традиционного общества, т. е. такого, которое складывается и живет по стихийным, целиком бессознательным, «божественным» законам. Речь идет не о юридических нормах — как раз их в исламе не меньше, чем где бы то ни было, и все они рассматриваются как «богоданные», — а о бессознательно воспроизводимом общем укладе жизни, о законах жизни. Об этих законах люди в традиционном обществе ничего не знают и знать не хотят, а просто по ним живут, руководствуясь обычаем — традицией, откуда и название. «Современное» же общество живет, по крайней мере отчасти, по теории — по законам, выработанным сознательно и уж совсем не «богоданным». Оно знает (или думает, что знает), как возникло, как развивается и как ему следует собою управлять, опирается на специально разработанные рациональные методы и отнюдь не оглядывается на трансцендентное.

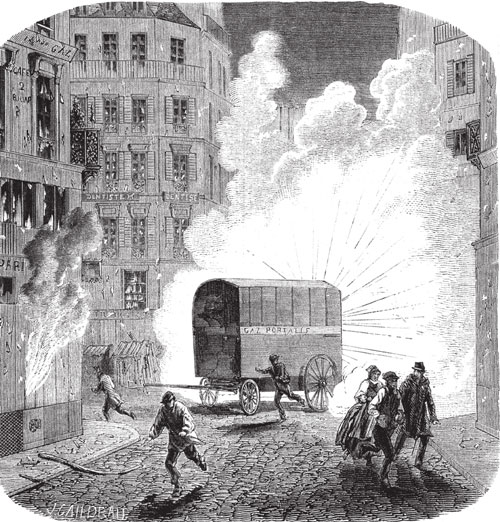

Западная цивилизация в последние полвека, и особенно в последние пятнадцать лет. Речь идет о пути, по которому значительная часть человечества пошла уже давно и лет пятьдесят тому назад окончательно прибыла к цели; с тех пор за этим аван гардом, теснясь и толкаясь, двигаются почти все остальные, не считая немногих маргиналов[6]. На этом пути человечество до поры до времени латентно развивало свои доминанты, оставаясь в рамках традиционных обществ. Первый эксперимент по переходу к «современному» обществу, предпринятый французами в конце XVIII века, оказался настолько кровавым (современным по замыслу, но традиционным по исполнению), что европейцы далеко не сразу решились использовать его результаты: понадобилась длительная доработка — теоретическая корректировка опыта в сторону еще большей «современности», т. е. бескровной самоуправляемости и предсказуемости. Не вдаваясь в подробности, скажу, что теперь человечество уже имеет «чистый», окончательно обработанный продукт — само себя в нынешнем виде.

Так что же представляет собой «западное человечество»? Это станет понятно, если выяснить, какова та бессознательная (а у отдельных представителей, пожалуй, и вполне сознательная) установка, которая определяет все, чем живет западная цивилизация. На мой взгляд, суть этой установки — рациональное хищническое присвоение и потребление присвоенного. Были времена, когда эта установка пребывала в более или менее латентном состоянии, и тогда доминировали другие установки, другие модели отношения к миру. Теперь она стала единственной и универсальной, т. е. полностью определяющей все стороны поведения западного человека. Потребление как один из важных мотивов, целеориентирующих принципов поведения само по себе еще отнюдь не абсолютное зло, более того, оно вообще не зло. Плохо, когда оно становится единственным или хотя бы преобладающим, нарушая естественную гармонию любой системы, складывающуюся из равновесия энтропических и негэнтропических процессов в ней (в экономических терминах — например, экспорта и импорта).

Но, спрашивается, каков альтернативный мотив поведения? Это, конечно, творчество. Творчество — негэнтропический принцип роста как самосозидания. При этом без «потребления», т. е. в чистом виде, творчество невозможно, ведь оно исторично, иными словами, осуществляется как переход от старого к новому, как рост, а значит, предполагает питание и избавление от ставшего ненужным, что и реализуется в энтропическом моменте. Так вот, поскольку речь идет о системах психических, а не физических, их рост надо считать принципиально неограниченным, а систему в этом отношении — открытой. Остановка в росте, окончательный гомеостаз для таких систем может означать только одно — смерть. Поэтому живые психические системы трансцендентны; это означает для них постоянный творческий (негэнтропический) переход от одного относительного гомеостаза к другому.

Трансцендентное, творческое — единственное, что может удержать систему от энтропии, стагнации, гниения и исчезновения. Для биологических систем таким «трансцендентным» фактором выступают видоизменение и адаптивность, стимулируемые внешними изменениями, т. е. изменениями в среде обитания; для социальных, коллективных по своей природе систем, по моему разумению, этот фактор — высшая каста, ориентированная на иные цели, чем низшие касты, и хотя бы частично передающая им свои ориентации («царство Божие», «светлое будущее», честь и слава на службе абсолютному началу и т. п.). Наконец, для высших, психических, уже не коллективных, а личностных по своей природе и своим целям систем — это творчество.

Трансцендентность как переход к иному, новому состоянию — принцип жизни, имеющей будущее. Что значит «новое»? Это и есть предмет творчества, то, что творится. Важно тут одно — чтобы «новое» было крепко увязано с системой как целым, со «старым», и вместе с тем выводило бы ее за собственные пределы. Это ее нормальный рост. Если новое не увязано со старым, оно лишь видимость нового в том смысле, в каком «новым» можно назвать раковую опухоль; что за этим следует, ясно: сотворение нового прекращается, система топчется на месте и разваливается. Она вымирает, как вымерли динозавры. Психическая система перестает быть психической и переходит на низший уровень — физический. Именно это и происходит сейчас с человечеством, избравшим в массе своей западный путь — путь отказа от трансцендентного, путь динозавра. В применении к общественной реальности это означает, что стоит только предоставить массы самим себе (в чем и состоит суть демократии), как они начнут разлагаться во всех отношениях, переходить на уровень биологии, к тому же ущербной в сравнении с естественной, потому что напрочь и в принципе лишены трансцендентного.

Признаки этого очевидны всякому, кто чувствует и мыслит; наиболее чуткие европейцы уже давно предсказывали, чем все дело кончится. Происходит духовное вымирание человечества. Наступила, по выражению Мартина Хайдеггера, «ночь по мировым часам», когда «бедствующее время» уже не владеет своей сущностью, иными словами, даже не знает, что бедствует. Я лишь назову главные признаки этого бедствия.

Механичность, автоматизм, заданность (несвобода) познания, мышления, поведения, эмоций; понимание человека, общества и самого мира как автоматов: все это не живет, а функционирует, как машина. Число как единственная опора существования. Но число, как известно, «безразличная к бытию определенность». Поэтому жизнь отвечает только на один вопрос: сколько? Рекорд как идеальная модель жизни.

Телесность, культ вещества, торжество плоти, химии. Это и понятно: механически может функционировать только материя, в ней и сосредоточиваются вне интересы. Все содержание мира сводится к системе универсальных и, естественно, числовых эквивалентов (торговля). Хищничество, присвоение, пожирание — материальное, гносеологическое (познать — значит присвоить объект с утилитарными целями или хотя бы положить его в копилку) и психическое (визуальное: схватить жадным взглядом и присвоить; отсюда культ «самого демократичного из искусств» и circenses, дешевых зрелищ —шоу; отсюда толпы туристов с их камерами).

Одержимость могуществом и идеей управления миром как своей вотчиной («покорение природы», «завоевание космоса, глубин океана и т. д.» для обслуживания тела и только тела), в политике — плебейский культ силы и насилия в отношении всего, что заведомо слабее, страх перед всем, что опасно. Понимание человека как «пупа земли» и абсолютного хозяина вселенной (а при демократии и лавочник[7] — человек, вернее, именно только он-то и признается человеком, нормой).

Потребление как единственная установка поведения — индивидуального и социального. В таком виде оно равнозначно хорошо оптимизированному истреблению. Современные общества знают только один вид роста — «экономический рост». Феминизация человечества не только в буквальном, но и в фун даментальном смысле: ведь потребление (как энтропия) — женский принцип, творчество — мужской[8].

Угасание личности и самого принципа личности в пользу коллективного (принципа небытия), т. е. демократии, где человек становится экземпляром, ничем не отличающимся от остальных. Отмирание идеи личной ответственности (ведь трансцендентное внутренне обязывает) и, следовательно, личной чести. Социализация, т. е. диссоциация личности. Энтропия смысла бытия (которое бывает только личным) и истории, прекращение самого бытия. Человек как случайный атом, стохастическое событие. Исчезновение судьбы как смысловой индивидуальной целостности жизни, ее замена заданной колеей, на которой с человеком просто что-то случайно происходит.

Естественно вытекающая отсюда смерть культуры, принцип которой — личность и творчество (на творчество способна только личность)[9]. Культура уже не только не производится, но и все хуже, т. е. с чудовищными искажениями, и меньше воспроизводится — такова уж специфика тотальной (если даже не тоталитарной) демократии. Увядание даже простой образованности, а кое-где (например в КЗД) и грамотности. Упрощение и вырождение языков, их пиджинизация. Воцарение варварства, более низкого, чем традиционное, — у того все было еще впереди, но зато «цивилизованного». Инфантильность, т. е. предпочтение всего, что не требует душевных и умственных усилий. Культ развлекательных игр и лотерей. Физиологизм, сведение жизни к простейшему, амебному. Отсюда подавляющее преобладание всего плебейского, пошлого. Триумф пустоты (и, конечно, атомов). Шум (чтобы эту пустоту прикрыть). Неофильство — бессознательная попытка создать иллюзию роста путем постоянного и бессмысленного перебирания внеположных форм (мода в потреблении всего: одежды, искусства, философии, религии и т. д.).

Вырождение принципа свободы, злоупотребление ею. Свобода все больше становится внешней, сводится к возможности потреблять, что хочешь, и говорить об этом (а о чем же еще?), что хочешь. Внутренняя, подлинная свобода исчезает в силу автоматизма как универсальной доминанты поведения. Но ведь и до внешней свободы (и самоуправления) надо сначала дорасти, стать зрелым умственно и душевно — не случайно ведь ограничивают свободу умалишенных, преступников и детей. Нынешнее человечество в массе своей до свободы не доросло[10].

Отмирание трансцендентного как принципа духовного роста (философии, поэзии, художественной литературы, искусства — как творимых сейчас — более не существует[11], а церкви молчат, словно святой воды в рот набрали) — и в символическом виде (религия), и в психическом отношении (перераспределение энергии с «трансцендентной функции», как ее понимает К. Г. Юнг, в пользу примитивноадаптивной, т. е. потребления). В социальном отношении это выражено в исчезновении высшей касты: без нее общество лавочников (демократия) обречено на энтропию. Лавочнику трансцендентное не нужно: он всему предпочитает «имманентное» — свой желудок.

Искаженное отношение к смерти. С одной стороны, забвение смерти: люди ведут себя так, будто бессмертны, т. е. не делают ничего из того, что только и стоит делать, чтобы быть людьми — существами, творящими себя. В этом есть своя логика: как может умереть то, что не живет, то, о чем Данте сказал: questi sciaurati, che mai non fur vivi (Inf. 3, 64)? С другой стороны — страх смерти (пустое эго боится потерять все то, что присвоило). Культ безопасности, страх перед кровью (и ее смакование в воображении).

Этот беглый анализ суммируется, по-моему, так. Имеет место перерождение вида «человек», его превращение в агрессивный в отношении «среды», т. е. мира, механизм потребления и истребления, потеря им времени (как условия осмысленного роста, перемен), «конец истории» и, стало быть, будущего. Настал «конец света» (никем так и не замеченный) — многочисленные пророчества о нем все-таки сбылись вовремя, хотя и не в том смысле, в каком ожидалось, так что опозорившиеся было пророки могли бы, услышав эту констатацию, вздохнуть с облегчением. Это значит, что человечество, пошедшее по западному пути (это уже и не путь, а колея, ведущая в тупик), уже отмерло, как во время оно динозавры, и — в виде мнимого парадокса — продолжает свое существование только в качестве динозавров, изредка огромных и хищных, а чаще маленьких, «лично» безобидных (наподобие овечек), но все равно хищных (поскольку заняты только потреблением). Все же и у таких существ имеется психика, и происходящие в ней процессы, конечно, преимущественно бессознательны. Действуют инстинкты, правда, уже простейшие, но зато среди них — инстинкт самосохранения. Сознание сведено к логистике (хищному расчету выгоды).

Я, разумеется, несколько утрирую, чтобы показать общую тенденцию (на мой-то взгляд, она просто бросается в глаза); на самом деле люди все же хоть чем-то да отличаются от динозавров, да и горстка тех, кто значительно ближе к человеку, чем к динозавру, еще, кажется, существует на свете; но ведь любая тенденция уже сама по себе утрирование. Так вот, инстинкт самосохранения запустил внутри коллективной (на всякий случай еще раз напомню: бессознательной), глобальной психики человечества ответную реакцию, бессознательно же пытающуюся скомпенсировать ее смертельно опасный уклон[12]. Ведь сознательной альтернативы западному пути — с точки зрения роста, перехода, трансцендентного — никто не предлагает. Появление «глобальных» террористов, новых ассасинов на мировой арене именно теперь, когда основной уклон Запада проявился с окончательной ясностью, и есть такая бессознательная ответная реакция. Объективный же смысл этой реакции — протест, критика.

Теперь, может быть, станут яснее символический характер действий террористов и их трансцендентные мотивы. И с этой точки зрения совершенно не важно, как формулируются их сознательные цели и установки[13], — известно, что правой руке не всегда ведомо, как действует левая. Важно понимать смысл того, что они делают, т. е. бессознательный, глубинный слой их целей и установок, который и придает энергию внешне явно нелепой деятельности ассасинов, причем их собственное бессознательное надо понимать как аспект и проявление глобальнобессознательных[14] процессов в психике человечества как целого. Протест, о котором я говорю, направлен именно против тех проявлений западного уклона, что перечислены выше. К примеру, против забвения смерти — ужасающий memento mori 11-го сентября. Против потребительства — упомянутый мною аскетизм ислама. Против феминизма — его традиционно мужской дух. Против демократии — принцип иерархии. Наконец, против потери трансцендентного — настойчивое подчеркивание трансцендентного (вплоть до «шахидства»). Но ясно, что уравновесить смертельно однобокую западную колею ассасинскими методами невозможно.

В «Волшебной горе» Томаса Манна есть необычный персонаж — чахоточный иезуит Нафта. Из его уст исходят пророчества, которые на какой-то странный лад сбылись в современном мире. Он рассуждает (по замыслу автора, накануне Первой мировой войны; сам же автор рассуждает в начале двадцатых годов) о грядущей революции: пролетарии станут-де проявлять «священную жестокость» в от ношении «человеческого падла»[15]. Эту священную жестокость он называет еще и «священным террором». Нынешние террористы далеко не пролетарии, но как все сходится! И теперь даже больше, чем в буквальном приложении этих пророчеств (к пролетарским революциям)! Тут и трансцендентное («светлое будущее» — «возрождение халифата»), и иерархия, и аскетизм, и жестокость, направленная на все то, что опустилось ниже уровня человечности. Точности ради надо сказать, что Манн не столько пророчествовал, сколько адаптировал к условиям XX века пророчества (на самом деле — горячие желания) Ницше, к тому же «священный террор» большевистской революции в начале 1920-х был уже в полном разгаре. Правда, автор знаменитого романа не стал бы «пророчествовать», если бы не чувствовал, куда ветер дует, а он крепко дул в сторону тех тенденций, которые мне пришлось изобразить как уже окончательно победившие.

Ницше я помянул не случайно: психология терроризма — отчасти и его психология со страстной потребностью перевоспитывать и исправлять. Эта потребность заставляет поставить вопрос: как быть с «человеческим падлом»? «Падлом», «падалью», «кадавром» — ибо отношение и Ницше, и революционеров-пролетариев, и современных исламских протестантов (достаточно вспомнить о строгих традиционалистах и пуританах, какими были талибы и каков еще во многом и поныне иранский режим) к основному уклону двух последних столетий в общем-то сводится к этой неприятной констатации. И все они, «сверхчеловеки», вероятно, разделяют одно понимание: перевоспитание только словами несбыточно, да и немыслимо «воспитывать» человечество (царицачернь не позволит), но и терпеть дальше это безобразие, это искажение лика человечества, рискуя тем, что оно вообще прекратит свое существование как духовная величина, — для них невозможно. Такое состояние ума в одном хорошем, правда, фантастическом романе названо «нетерпением потревоженной совести» — кстати, герой романа одно время тоже был террористом коммунистического толка. Подобным нетерпением страдали все те «сверхчеловеки», которые пытались лечить других при помощи политики, причем она неизбежно сводилась у них к насилию, к легкому, потому что не требующему воспитательных усилий «окончательному решению вопроса» — классового, еврейского или вот теперь, у новых ассасинов, «западного». Этому противится то, что есть в них человеческого, а оно застыло (по крайней мере для пуритан ислама) на уровне традиционного понимания[16]. Но и насилием еще никогда никого не удавалось «образумить».

Переходя от анализа к оценке, приходится поставить следующий вопрос: а с каких, собственно, позиций заявляется тот протест, о котором идет речь? Если критикуется что-то явно испорченное, заболевшее, сгнившее (возможно, даже успевшее скончаться, сгинувшее), то надо ли считать, что сам критикующий жив и здоров? Можно ли сказать, что исламский протестантизм представляет более здоровую часть человечества, чем Запад? Как это ни странно прозвучит на любом языке, кроме арабского, — да: но только в том смысле, что эта часть человечества еще не затронута болезнью и лишь поэтому «здорова».

Почему я так уверен в худых культурных перспективах ислама? Чтобы ответить на этот вопрос, надо попытаться уяснить главный вектор его цивилизационной динамики. Проявляется он в том, каково положение протестантско-пассионарной исламской группы по отношению ко всему остальному исламскому миру. Что касается этого последнего, с ним все ясно: он шаг за шагом переходит к стадии современного общества (пионер — Турция), приобретает все больше западных черт. Кое-где еще строго соблюдается шариат, но мусульманские общества уже сильно и, думаю, окончательно зачумлены общей стихией нынешнего человечества — потреблением. Вместе с нею в них проникают и западные «ценности», несовместимые с традиционными. В результате (т. е. в соответствии с потребительскими чаяниями мусульманских масс) традиционные ценности станут сначала формальными, пустыми, а со временем и вовсе вымрут. Понятно, что критика западного пути ведется группами протестантов с позиций прошлого, а в него человечество, вкусившее потребительской свободы, никакими силами не затащить. Вернуться в прошлое — это смерть: поэтому критикующие с его позиций могут быть только ассасинами, могут нести только смерть, уничтожение, энтропию, и все их личное мужество, все их трансцендентное бесстрашие перед лицом смерти оборачивается энтропийной (разрушительной) женственностью, изменяет своей природе. А это — вот парадокс! — роднит их с Западом: и с его потребительской женственностью, и с его инстинктивным хищничеством.

Итак, такой протест внутренне обречен на неудачу. И обречен не просто оттого, что силы противников, их материальные возможности явно неравны. А оттого, что критика принципа смерти исходит тоже из принципа смерти. Одна смерть поглощает другую. Атаковать то, что уже и так погибло, пережило конец света, бессмысленно. Критика должна исходить от культуры, у которой есть будущее. От дел надо было бы переходить к словам, если бы таковые нашлись у протестантов. Но это очень далеко от внешне реальной, наличной ментальности ассасинов и от объективного и субъективного положения ислама вообще. Напрашивается мысль, что этот обреченный протест выражает обреченность самого ислама в его традиционном (или обновленчески-пуританском — не важно) виде, а, стало быть, это бессознательный протест против собственной обреченности. Мне кажется, через одно, самое большее два поколения этот протест захлебнется в общей стихии всемирно торжествующего потребления: нынешние протестанты умрут, а другие уже не родятся. Перед исламом (как и перед всем остальным человечеством, если оно не откажется от потребительской установки, — а оно, разумеется, от нее не откажется) — западный и только западный путь. Иначе ему нужно было бы обладать той культурой, которой у него нет, — культурой, обращенной в будущее. Новые ассасины — обреченный на поражение (а также непонимание) арьергард всех традиционных обществ[17]. И в этом смысле — в не такой уж и дальней перспективе — Запад может спать спокойно: дело сделает не столько его оружие, сколько его «ценности», всегда сводимые к деньгам. Жертвы, конечно, еще, увы, будут, но конец коллизии (и истории) не за горами. Надо только еще настырней подсовывать традиционным обществам «блага цивилизации» и «нести свободу во все темные закоулки мира».

Если терроризм — бессознательная компенсация девиантности человечества, то кажется, что взрывы, которые сотрясают Запад, подобны звуку, с которым грабли, если на них наступить, бьют по лбу (feedback). Похоже и на то, что западный путь таков, что расставленных по нему «грабель» не избежать, и нынешние, по всей видимости, далеко не последние. В воцарившейся кромешной темноте «мировой ночи» они особенно опасны, а логистика (к ней и сводятся все «социальные науки» с их анализами) — единственное средство обнаружения, которым располагает теперь человечество, — разумеется, не в состоянии ни распознать их заранее, ни разобраться в том, что происходит, ни даже осознать, что здесь следует в чем-то разбираться.

Выходит, Запад сам «невольно» накликал на себя все эти «вызовы и угрозы», и ему подобало бы не столько клеймить «злодействующих злодеев» (хотя бороться с ними, разумеется, приходится), сколько оглянуться на себя. Впрочем, на это надежды нет никакой[18]. Атаки новых ассасинов способны вызвать лишь гальванические подергивания того шумного — жующего и болтливого — кадавра, каким стала западная цивилизация, но о его воскрешении таким способом и речи нет. Воскрешение, если оно суждено, придет изнутри. Нынешняя вспышка терроризма — шанс услышать сигнал: удар часов, бьющих полночь истории западного человечества, и звук сломавшегося механизма.

Итак, природная саморегулятивная потенция человечества как системы, «запустив» борьбу Запада и ислама, безуспешно пытается путем гомогенизации глобальной системы выравнять дисбаланс, возникший в ней из-за сосуществования различных стадий (традиционной и современной, дегенеративной). Такой гомогенизации явно предстоит произойти на основе западной демократии, лишенной фактора трансцендентного, поэтому она будет равнозначна энтропизации систе мы, т. е. потере человечеством своей специфики. Ислам со своей стороны тоже претендует на то, чтобы стать основой гомогенизации человечества. Но под его знаменем ей состояться не суждено: ведь пассивная и большая его часть сама шаг за шагом переходит на западный путь, а меньшая лишена единственного, что могло бы помочь исламу сохранить свою культурную, а не формальную идентичность, — лишена творческой перспективы[19].

[1] Что касается старых ассасинов, то с ними дело обстоит проще, хотя известно о них меньше. По отношению к традиционному исламу они составляли секту внутри секты — так сказать, низаритский толк исмаилитского крыла шиитского толка, секту, достаточно сильную, чтобы образовать собственное государство, существовавшее больше полутора веков (до 1256 года) на территории нынешнего Ирана. Во главе их стоял человек, носивший титул «Горного Старца». Низариты, боровшиеся за свое существование во враждебном им (и притом исламском) окружении, стали применять террор, направленный, стало быть, на мусульман других толков. Кроме того, сирийские низариты участвовали также и в открытой, и в тайной войне с крестоносцами. Исполнителями терактов часто были «хашишийун» — (гашишники), отчего они и прославились в Европе под именем ассасинов (во французском языке это слово приобрело значение «убийца»). Нынешние же ассасины, как известно, — сунниты; они своего рода «пуритане ислама» или, с другой точки зрения, его «пассионарии».

[2] Впрочем, вопрос о норме и патологии масс скользок, потому что слишком зависит от точки зрения: скажем, К. Г. Юнг в свое время прозрачно намекал, что не только Гитлер был психопатом sui generis, но в определенном отношении патология была свойственна и большей части населения тогдашней Германии (за это ученого и невзлюбили — ведь эта часть населения пережила фюрера).

[3] В русском переводе это звучит куда как ярче: «злодеи злодействуют, и злодействуют злодеи злодейски» (Ис. 24, 16).

[4] Эти установки могут быть и другими — например «революционными», национально- освободительными или сепаратистскими: все равно существуют, вероятно, какие-то отростки, психологически потаенно соединяющие их с главным корнем, который я тут и пытаюсь обнаружить. С этим же корнем связан и незабвенный японский «гуру» с его зловещей организацией — без такого понимания происходившее можно трактовать лишь как полнейшую нелепицу, сумасшествие. Возможно, и некоторые необъяснимые преступления получили бы объяснение как индивидуальный терроризм такого рода.

[5] Не вижу причин, почему не оживить это сухое изложение как нельзя более уместным здесь поэтическим словом:

Стамбул отрекся от пророка;

В нем правду древнего Востока

Лукавый Запад омрачил —

Стамбул для сладостей порока

Мольбе и сабле изменил, —

говорят у Пушкина янычары, в XVIII и начале XIX века составлявшие отдаленный прототип нынешних ассасинов и бывшие в оппозиции (нередко вооруженной) султанам.

[6] О том, как, где и когда возник этот путь, я здесь говорить не буду: это слишком сложная и специальная проблема, чтобы обсуждать ее «попутно».

[7] Не как род занятий, но как доминирующий психический тип.

[8] Мужской принцип в западном обществе существует только в его низшей форме, в психологии необходимых обществу солдат. По принципу бессознательной компенсации солдаты (к примеру, солдаты КЗД или той державы, на языке которой пишу) проявляют больше жестокости, чем это необходимо. Психологически характерно, что носителями жестокости оказываются и женщины; характерен и возникший на Западе в 1980-е годы стереотип «железной леди».

[9] Сама по себе смерть определенной культуры вовсе не была бы трагедией, если бы отмершая культура сменялась другой, построенной на иных принципах, но теперь она сменяется только варварством.

[10] Разумеется, это не призыв к ограничению свобод — таковой все равно прозвучал бы еще более одиноко и хрипло, чем глас Исаии в пустыне. Я просто отмечаю одну из причин имеющегося положения дел.

[11] Если не считать двух-трех исключений, которые всегда отыщутся. Но исключения не отменяют правила, а лишь выпячивают его: пустота, составляющая их фон, кажется от этого еще более выразительной в своей безнадежности.

[12] Я не оцениваю нынешнее девиантное состояние человечества как трагическое: с генетической и стадиальной точек зрения это состояние неизбежно, а может быть, даже необходимо. Все перечисленные мною пункты — это не пункты обвинения, а симптомы девиантности, диагноз (кстати, девиантная стадия может оказаться и финальной). Они плохи не столько сами по себе, сколько потому, что не уравновешены своими противоположностями, можно сказать, потому, что «запад» не уравновешен «востоком», не географическим, не цивилизационным, а психическим — одной из двух доминант, составляющих живую систему.

[13] В качестве примера процитирую текст организации «Хизб-ут-Тахрир» (см. ее сайт). Она хочет, «отобрав первенство у кафирских государств и народов, вернуть его в руки великого государства мусульман. Чтобы оно, как и в пору своего рассвета (вероятно, опечатка: надо расцвета. — Авт.), вершило дела мира в соответствии с законами Ислама». Эта цель явно не реальная, а символическая, что бы ни думали те, кто ее сформулировал. Многие другие формулировки «Хизба» также весьма интересны — конечно, как симптоматические.

[14] Прошу прощения за частое употребление термина «бессознательное», который публика, кажется, весьма склонна пропускать мимо ушей, — вероятно, потому, что он тоже означает нечто находящееся по ту сторону сознания, т. е. трансцендентное.

[15] Я использую знакомый читателю перевод В. Курелла (1959), хотя он не совсем точен: точнее было бы «падали» (в оригинале слово, буквально означающее «труп», «кадавр»).

[16] Все, что сказано здесь о западном пути, они, несомненно, хорошо чувствуют — но только так, как растения чувствуют наличие или отсутствие света: по степени удаленности «объекта» от ислама.

[17] Надеюсь, мои выводы не будут расценены как форма апологии терроризма: мол, если Запад мертв, туда ему и дорога и, что ни делай с ним, все хорошо. Как часть человечества Запад действительно мертв, но каждая отдельная жизнь, даже жизнь лавочника, — абсолютная ценность (говорю так отнюдь не на основании «Декларации прав человека»). Я не нападаю на Запад и не защищаю ислам — я просто пытаюсь понять, что происходит.

[18] А если бы Запад решился на реальный анализ, то выяснилось бы и еще кое-что крайне неприятное: с тех пор как развалилась «империя зла», «империи добра» стало не на кого проецировать то, чем битком набит «подпольный» слой ее коллективной психики, а именно — агрессивную, тупую жестокость. Срочно понадобился образ врага и, естественно, сам враг. Его не выбирали, он «кстати» появился сам и весьма удобен во всех отношениях: чужд и агрессивен, но мал и слаб, не то что, скажем, одна очень крупная дальневосточная держава, которую можно было бы объявить врагом, да экономически невыгодно. Что будет, когда исчезнет и этот враг, а человечество рано или поздно гомогенизируется под флагом западной демократии? Врага станут искать и, конечно, находить — внутри (это могут быть, скажем, какие-нибудь будущие «антиглобалисты» или вообще «враги демократии»), и тогда возникнет основа для будущего всемирного потребительского тоталитаризма, которого так боялись некогда писатели-фантасты.

[19] Призывы к модернизации ислама, исходящие от отдельных мусульман-интеллектуалов, думаю, падают на очень уж каменистую почву: ислам изначально создан как система, модернизируемая в творческом смысле лишь с огромным трудом — и в любом случае, конечно, не при нынешних обстоятельствах. Доказательство (если уж оно требуется) заключается в том, что такие призывы звучали в нем всегда, с самого начала — но ислам либо оставался нерушимо, воинствующе верен традиции, либо переходил в форму невоинствующую, бытовую, декоративную (как это случилось и с западным христианством), становился «псевдоморфозом». Творческий же ислам всегда был уделом одиночек- интеллигентов, о которых ни массы, ни власти ничего не слышали, да и слышать не хотели (а если слышали, то при случае могли и растерзать).