Опубликовано в журнале Отечественные записки, номер 5, 2004

1

Тема памяти о событиях, значимых для общества, «ключевых», «поворотных» для страны, ее населения, тем более — для коллективной истории, всей воображаемой картины прошлого, конечно же, выходит далеко за границы психологических особенностей и способностей, будь это психология отдельных людей или малых групп (семья, сообщество соседей, компания сверстников). «Память» здесь адекватнее понимать как метафору либо гнездо метафор, которые символически транскрибируют — обозначают и переозначивают — более или менее устойчивую либо, напротив, неустойчивую конструкцию социума и его базовых институтов в сознании людей. После работ Мориса Хальбвакса принято говорить в подобных случаях о «социальных рамках памяти»[1]. Речь идет о соотношении общественных сил и положении отдельных групп с их предпочтениями и оценками, ресурсами действия и понимания, о различных по природе и воззрениям социальных союзах и движениях, властных кликах, лидерах общественного мнения, о деятельности и действенности многочисленных каналов утверждения и трансляции их представлений, коллективных определений ситуации, оценок и прогнозов.

Такая конструкция целого в России на протяжении последних 20 лет не раз менялась, разные ее узлы и подсистемы (экономическая, политическая, судебно-правовая, масскоммуникативная — в центрах общества и на его периферии, «на местах») подвергались значительным трансформациям. Соответственно смещались рамки, оси, векторы самоотнесения и самоопределения разных групп населения. Именно с явлениями коллективной идентификации и структурами воображаемой идентичности людей социологи имеют дело, когда говорят о «памяти».

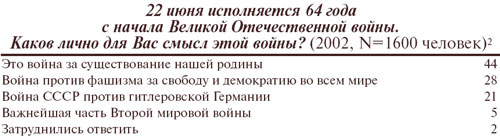

Ясно, что подавляющее большинство сегодняшних россиян не могут помнить Вторую мировую войну, поскольку родились уже после ее окончания. Больше того, война для них связана по преимуществу не столько с опасностью нацизма для Европы и мира в целом, сколько с судьбами России. Потому эта война для них попрежнему не «мировая», а «отечественная», начата она не в 1939-м, а в 1941 году, и победу в ней россияне празднуют 9 мая (а не 8-го, как весь остальной мир).

Уже по этим данным можно видеть, как отделяются друг от друга два плана представлений о войне: один, ближний и более значимый, связан со значениями «своего», «нас»; другой, более отдаленный и менее существенный, — со значениями «обобщенного другого». Значения более дальнего плана не первостепенны, но важны: в конечном счете освобождение Европы от фашизма — едва ли не единственный безоговорочно позитивный вклад Советского Союза в мировую историю, тем более важный, что значимость революции, социализма, СССР как такового в этом смысле за девяностые годы явно уменьшается — как среди населения постсоветских стран, так и в мире в целом.

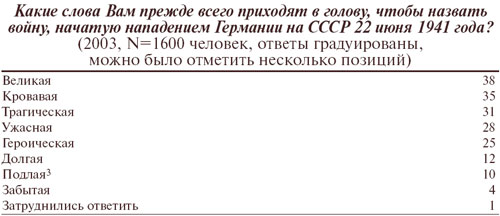

При этом в нынешних массовых представлениях россиян о войне преобладают наиболее эмоциональные характеристики. Коллективное сознание реагирует лишь на самые сильные стимулы и, как всегда в таких случаях, самым распространенным, можно сказать — типовым образом. Доля выбравших менее эмоциональные оценки, а особенно воздержавшихся от ответа на эту в некотором роде ценностную провокацию, как можно видеть, весьма невелика.

Добавлю, что если в 1989 году принадлежностью к военному поколению гордились еще семь процентов опрошенных в России, то в 2003 году эта цифра составила лишь 1,8 процента. На фоне падения символической значимости Октябрьской революции, вытеснения из коллективного сознания болезненных напоминаний о коллективизации и репрессиях сталинской эпохи общее значение победы в войне как определяющего события ХХ века на протяжении последних 15 лет в России росло[4].

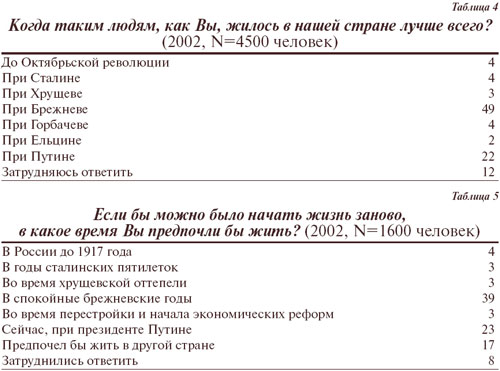

Но дело тут не только в изменениях числовых значений того или иного показателя, различимых в данной таблице. За пятнадцать лет трансформировалась, насколько можно судить по приведенным цифрам, конструкция культурного времени россиян, иными словами — конструкция их коллективной идентичности, представленная и зафиксированная мерами и метками общего, пережитого сообща времени. Обозначились, приобретя примерно равную весомость, «начало» этого общего времени (Октябрьская революция) и «конец» (распад СССР и последовавшая за ним катастрофа чеченской войны как своего рода «наказание» за случившееся). Они составили воображаемые пределы коллективной идентичности («советского народа», «советского человека»); фокусирующей точкой, смысловым центром всей конструкции значимого мира стала победа в Отечественной войне, а ее «эхом», «двойником» — победа в освоении космосa, полет Гагарина. При этом отрицательные значения событий, предшествовавших войне (коллективизация, голод, репрессии), заметно снизились, тогда как символы всего негативного, разрушительного или угрожающего разрушением оказались перенесены в более близкий хронологический период и сконцентрировались в еще совсем недавней, но уже ставшей прошлым «эпохе перестройки», девяностых годах. Тем самым дальние временны.е планы воображаемого целого истории как бы высветлились, ближние же, напротив, стали чернее. А между ними легла некая новая страна Утопия — «позолоченный век» брежневского пятнадцатилетия.

При этом в мифологизированной картине тогдашнего времени самым решительным образом смягчены, если не вовсе исключены, те труднопереносимые для среднего человека, угрожающие для его близких значения принудительности и безальтернативности, тотальных репрессий, личной опасности, которые были во многом связаны для массового сознания с образом сталинской эпохи и горячо, хотя и недолго, обсуждались в перестроечной прессе. Политико-идеологическая рутина и моральная двусмысленность брежневских десятилетий, вместе с семантикой тогдашней относительной бытовой устроенности и устойчивости, вошли теперь в ностальгическое смысловое целое «эпохи стабильности», «мирного времени» (всеобщий дефицит, преследования инакомыслящих, попытки официальной реабилитации Сталина к его столетию в 1979 году, начатая тогда же афганская война, нарастающий маразм самого Брежнева и его руководства, понятно, вытеснены массовым сознанием из идеализированной картины тогдашней эпохи).

Если иметь в виду подобную семантическую конструкцию, то проблематика «памяти о войне» переводится для исследователя в другую плоскость. Из плана реальных ориентиров, стимулов поведения участников войны и их непосредственных партнеров по взаимодействию она должна быть перенесена в план воображаемой коллективной идентификации, символов общегосударственного и общенационального целого. Тогда перед аналитиком встают вопросы: кем, когда, для решения каких задач, из какого символического материала и какими способами был сконструирован образ войны, через какие каналы и механизмы он далее транслировался и воспроизводился? Именно эта, можно сказать, инструментально-техническая сторона проблемы — механизмы формирования символико-семантических структур, их поддержания, трансляции, адаптации — и будет меня сейчас по преимуществу интересовать.

2

Если главным событием российской истории ХХ века, по данным массовых социологических опросов конца 1980-х — начала 2000-х годов, суммированным выше, для россиян выступает победа в Великой Отечественной войне, то лучшим временем, в котором респонденты хотели бы жить, они уже примерно с 1993–1994 годов, после начала гайдаровских реформ, приватизации и т. д., объявляют брежневскую эпоху — условно говоря, пятнадцатилетие между концом 1960-х и началом 1980-х годов.

На мой взгляд, высокие сегодняшние оценки брежневской эпохи, достаточно отдаленной во времени и к тому же многим опрошенным в силу их возраста попросту не известной по личному опыту, связаны не только с представлениями о тогдашней социальной стабильности и сравнительном экономическом достатке — представлениями, которые выступают проекцией уравнительных социальных идеалов патерналистски ориентированного большинства. Соответственно и смысл той эпохи для сегодняшних россиян не ограничивается воображаемым контрастом с более близкими, уже по собственному опыту известными всем временами Горбачева и Ельцина, воплощающими сегодня в коллективном сознании социальный хаос, неуверенность в материальном положении и т. п. Чувство униженности и разгружающий сознание большинства россиян перенос на прошлое, разумеется, имеют место. Но у этих оценок есть, по-моему, второй, символический план.

Они отсылают к воображаемой эпохе единой и устойчивой коллективной идентификации, стабильному образу макросоциального целого, общего «мы». Причем уровень значимости и единое понимание этого «мы» обеспечены и подкреплены тем — предельным по смысловой нагрузке — представлением о «великой войне», которое было сформировано в брежневский период. Предваряя дальнейшие соображения, я бы сказал, что высокая позитивная оценка брежневских лет принадлежит не только тогдашней эпохе как таковой и не просто перенесена, передана, трансли рована впоследствии от старших поколений к более молодым. Этот процесс, конечно, наблюдается, причем чаще всего принимает своеобразную форму утверждения «от противного». Родители не только сознательно или невольно передают детям собственные идиллические воспоминания о мифологизированном прошлом — дети сами имеют возможность как бы сравнить эти родительские проекции с нынешним фрустрированным состоянием старших, их невысокими доходами или пенсиями, низким социальным статусом, отсутствием реальных достижений и вознаграждений за прожитую жизнь. Но подобное положение родителей (а значит, косвенно, и детей) связывается в сознании тех и других не с тогдашним прошлым, шестидесятыми и семидесятыми годами, а с нынешним «настоящим», опытом девяностых.

Так что дело здесь не только в переносе «памяти» от старших поколений к младшим. В неменьшей степени брежневское время наделено этой значимостью и образцовостью ретроспективно, из нынешнего дня. Пунктом же соединения тогдашнего и нынешнего, точкой опоры для мысленного перехода от одной эпохи к другой является сконструированный на протяжении, условно говоря, 1970-х годов и продолжающий жить сегодня миф о победе в войне. Как ни парадоксально, его можно назвать не просто главным событием советской эпохи, но и центральным «событием» брежневских лет, когда он был создан. Смысл и оправдание (можно сказать — самообоснование) брежневского пятнадцатилетия, как и всей советской истории в целом, — победа в войне. Но при этом само значение войны сконструировано исходя из расстановки сил, проблем и приоритетов брежневских лет, тогдашних смысловых ресурсов.

Иными словами, я хочу сказать, что привлекательность брежневской эпохи и «память» о войне как времени тяжелейших испытаний (с их кульминационной точкой — победой над коллективным врагом) связаны между собой. Эта символико-семантическая конфигурация, во-первых, сложилась в брежневскую эпоху, примерно между 1965-м и 1980-м годами, во-вторых, стала несущим элементом в коллективном самоопределении советских и постсоветских людей, россиян через идеологическую (в понимании К. Манхейма) отсылку к прошлому, к «истории», и, в-третьих, соединила в себе смысловые линии всей конструкции обобщенного российского «мы». В этом плане сегодняшние исследователи все мень ше имеют дело с памятью участников как таковой, вытесняемой или вовсе вытесненной более сложным смысловым образованием.

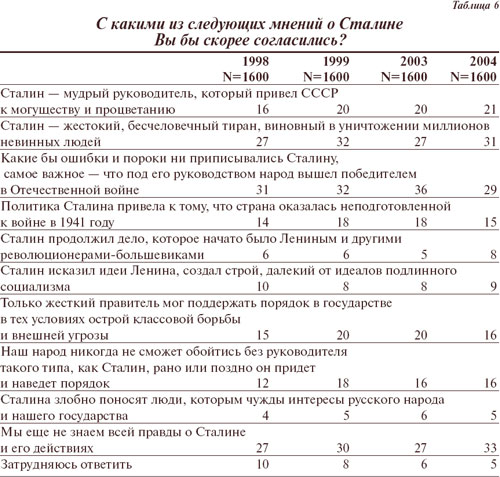

Данная конструкция авторитетного прошлого, более значимого, чем настоящее, глубоко эшелонирована. Она разнородна по составу, а ее части разноплановы по функциям. Среди прочих, она содержит элементы более высокой функциональной нагрузки: они служат как бы шифром смыслового «замка», паролем «на входе» — фильтром, барьером или спусковым устройством, которое «включает» в работу другие составные части конструкции, обеспечивает к ним «доступ», активизируя в коллективном сознании всю «цепочку» представлений. В отношении войны и всей воображаемой конструкции ближайшего прошлого, ХХ века, роль такого фильтра играет «брежневская эпоха», идеализированное представление о ней. Наряду с другими компонентами в эту смысловую проекцию входит ностальгический образ «великого вождя». В свою очередь, высокая и все нарастающая в России последних лет значимость двойственной, во многом сохраняющей неопределенность фигуры такого вождя — Сталина поддержана его признанной примерно третью россиян авторитетностью в качестве военного лидера, без которого СССР не победил бы в войне[5]. Составные части общей тавтологической конструкции коллективного «мы» поддерживают и индуцируют значимость друг друга.

3

Вторую половину 1960-х и 1970-е годы в данном конкретном случае предлагается описывать и понимать как время установления и относительной — частичной, симулятивной — стабилизации посттоталитарного, или авторитарного, политического строя. Социальным условием (в другой логике — ценой) подобной стабилизации явилось тогда смягчение репрессивных моментов режима и неписаный пакт о разделении полномочий власти и населения — их невмешательстве в дела друг друга на фоне некоторого роста общего благосостояния, с одной стороны, и формирования множества адаптивных механизмов индивидуального и коллективного выживания («вторая» экономика, «вторая» система распределения, «вторая» культура и т. п.), с другой[6].

Напомню, что к 1970-м годам в социальную жизнь СССР вошло поколение, родившееся после 1945 года и (первым из советских поколений) не знавшее в своей жизни войны — ни с внешним врагом, ни гражданской, с врагом «внутренним». От массового уничтожения, переселения, дискриминации целых групп и слоев населения репрессивный аппарат советской системы перешел теперь к тактике более адресных, точечных акций. Именно потому и как раз в те не героические годы прошедшую «отечественную» («отечественную», но не «мировую» — «нашу», а не общую для всего мира!) войну начали официально и всенародно героизировать. Этот новый, отретушированный и национализированный ее образ устраивал как верхи, так и низы социума. От всемирного миссионерства и устрашающей воинственности времен классического сталинизма и холодной войны власть перешла пусть к демагогической и половинчатой, но все же политике разрядки во внешнеполитических отношениях. Ни обожествлением (или демонизацией) вождей, ни мифологией «великих свершений» общество уже не жило, зато и прямой агрессии, жесткого принуждения рядового человека со стороны государства стало, казалось, меньше.

Людей, можно сказать, оставили в покое или, как тогда выражались, — «дали дышать». Власть и население как будто приноровились друг к другу: разошлись по своим «углам» и поладили на основе взаимной незаинтересованности. Максимализм солженицынского требования «жить не по лжи» (1973) не стал и не мог стать жизненной максимой масс, годами привыкавших выживать изворачиваясь и существуя на два ума.

Неугодных государство предпочитало теперь не убивать миллионами, а единицами высылать за рубеж или сотнями вытеснять в эмиграцию (со второй половины 1970-х она мерялась уже на тысячи). Даже из сознания выживших, не говоря о более молодых поколениях, стал уходить повседневный страх за себя и близких. В условиях фактической и идеологической закрытости от Запада и отсеченности от более далекого прошлого (от общей или хотя бы семейной памяти двадцатых годов, дореволюционных эпох) понятно, с чем мог сравнивать свою жизнь обычный человек, на каком людоедском фоне советского ХХ века вырисовывались для него эти — конечно же, очень относительные, по сути же и вовсе нищенские — достоинства полутора-двух брежневских десятилетий и как они, по контрасту, были оценены большинством, чья зрелость (30–40-летие) пришлась на описанные годы. А подобное сравнение каждый средний человек, семья, микрогруппа вели, стоит отметить, ежедневно. Они оценивали свое положе ние, обобщенно говоря, по двум осям: сопоставляя его со своим же ближайшим прошлым — послевоенным периодом, излетом сталинской эпохи, с одной стороны, и жизнью своих родителей (в абсолютном большинстве — жителей насильственно раскулаченной, обобранной и бесправной сталинской же деревни), с другой. Мерой, критерием при этом выступало положение большинства современников (других, но «таких же, как мы») — социальный стабилизатор, новая норма, сдерживающий и нивелирующий уровень начавшей складываться общей привычки, некоего аморфно-коллективного жизненного обихода. Брежневское пятнадцатилетие — время кристаллизации советского образа жизни и типа сознания, преобладающей модели адаптивного поведения. Фактический отказ от идей «светлого будущего», «построения коммунизма при жизни нынешнего поколения», т. е. от реликтов миссионерского утопизма, идеологического фанатизма пореволюционной эпохи и ее позднейших мифологизаций, принял форму утверждения (столь же идеологизированного, но по-другому) «настоящего» и его проекций в «прошлое»[7]. Официальная идеология на свой суконный лад представляла эти явления в виде формул «советский народ» и «советский человек», дополненных такими же идеологическими фикциями «дружбы народов», «самой читающей страны в мире» и проч., но сам процесс кристаллизации, формирования доминантного стереотипа несомненно шел (дополняясь, как уже говорилось, демпфирующими и страховочными социальными формами «второго» плана).

Нужно учесть и то, что к исходу 1960-х годов СССР стал, в массе и в среднем, образованной страной — точнее, грамотной на уровне школы-десятилетки. В среднем и в массе же — страной городской (вернее, уже не деревенской). Опять-таки, страной в среднем и относительно благополучной, т. е. имеющей в каждой типовой семье некоторый, пусть очень скромный, достаток (без сколько-нибудь значительного объема собственности и без надежных стратегических ресурсов — экономических, финансовых, культурных) и располагающей некоторым, пусть очень ограниченным, досугом[8]. Владение хоть и небольшой, но отдельной квартирой, идея определенного «образа и стиля жизни» становятся для множества семей реальностью (или реальными ориентирами) именно в этот период. Население если и не начало набирать жирок, то все-таки перестало затягивать пояса: дешевый хлеб, пресловутые колбаса и водка (по крайней мере в центре), конечно, не исчерпывают общее достояние той эпохи, но входят в него неотменимо, а об очередях в провинции и колбасных поездах в Москву тогда если и говорили, то далеко не все и лишь между своими, да и то вполголоса.

Больше того, Советский Союз тех лет стал страной, которая одной ногой как будто вступила в массовое общество — общество массовых коммуникаций, печатных и аудиовизуальных (телевизор), общество быта, цивилизованности, моды, техники и даже «технической эстетики». Элементы импорта в тогдашней городской и столичной жизни, реальные и символические разом (одежда, обувь, мебель, торшеры, бра, люстры вместо прежних одинаковых голых лампочек или оранжевых абажуров, косметика и детские товары из Чехии, Венгрии, ГДР, экзотическая керамика и более качественная радиотехника из Прибалтики), — вещь неслучайная. Они, как и тогдашние магазины «Березка» в крупнейших городах, были, конечно, только вкраплениями в унитарно-бедный советский быт, но они уже существовали, были частью реальности и присутствовали в сознании людей.

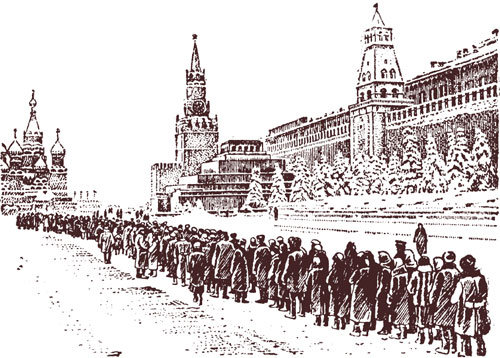

При этом в совокупность множественных, но однотипных «допусков» образующегося «вегетарианского» (если использовать выражение Анны Ахматовой) социально-политического порядка входила, среди многого прочего, возможность для образованных слоев, интеллектуальных кругов и кружков либо включиться в деятельность по формированию, поддержанию, обслуживанию сравнительно благоприятного, но уже не воинственно миссионерского образа нового режима, либо в атомарном виде существовать на границе и за пределами общего социума, в его временных запасниках и отстойниках, не выходя, впрочем, за рамки официально предписанного и дозволенного. Одним из главных предприятий по идеологическому конструированию обновленной легенды власти (фактический отказ от утопического будущего, риторика «новой исторической общности», упор, как уже говорилось, на наличную данность с постепенным перенесением центра тяжести на прошлое) стало в эти годы формирование в коллективном сознании нового образа Отечественной войны.

4

После речи Л. Брежнева к двадцатилетнему юбилею победы[9] новый, героизированный образ или даже целая мифология Отечественной войны формируются усилиями пропагандистского аппарата власти, работой массмедиа, словесности, визуальных искусств, школ, библиотек, всех репродуктивных систем советского общества. Внутренним адресатом и, вместе с тем, опорой нового мифа выступает формирующаяся тоже именно в этот период идеологическая общность — поколение «ветеранов войны» как хранителей «незыблемых устоев», «нравственных образцов», «лучших качеств советского человека» и проч. Оставшиеся в живых участники войны (люди по преимуществу 1910-х и самого начала 1920-х годов рождения) в данный период приближаются к верхней границе социально-активного возраста и, как можно предположить, остро нуждаются в итоговом признании, утверждении, поддержании коллективной значимости их существования. Вместе с тем для них, в силу возраста, встает проблема передачи свидетельства третьему поколению — «внукам», от которых соответствующие значения предельно далеки, которым они не даны ни в каком опыте и которым его не могут передать «отцы», сами получившие их лишь в «пересказе»[10]. Складывающаяся в 1970-х годах институциональная система социальных вознаграждений, благ и привилегий ветеранов, с одной стороны, и формирующаяся мифология испытания, подвига и победы, с другой, в совокупности способствуют решению этой социальной задачи, которое, в свою очередь, как будто бы служит социальному обоснованию брежневского режима, укрепляет его (как считает власть).

Новый образ войны формируется с помощью все более популярных в тот период историко-патриотических романов-эпопей — как показывают социологические опросы 1970-х годов, «книги о войне», особенно тиражируемые для многомиллионной аудитории «Роман-газетой» («Блокада» Александра Чаковского, 1968–1975; «Горячий снег» Юрия Бондарева, 1969), устойчиво занимают первые места в тогдашнем массовом чтении и библиотечном спросе[11]. Столь же широким интересом, особенно среди читателей-мужчин, пользуются начавшие именно тогда издаваться и переиздаваться массовыми тиражами мемуары советских военачальников (Георгия Жукова, Александра Василевского, Сергея Штеменко и др.). Новая панорамная оптика войны была визуально представлена кино- и телесериалами о войне — героико-триумфальными эпопеями («Освобождение» Юрия Бондарева — Юрия Озерова, 1970–1972) и остросюжетными фильмами о советских разведчиках («Щит и меч» Вадима Кожевникова — Владимира Басова, 1968; «Семнадцать мгновений весны» Юлиана Семенова — Татьяны Лиозновой, 1973); к ним нужно прибавить многократно повторявшиеся на киноэкранах и по телевидению экранизации тех же романов-эпопей Анатолия Иванова («Вечный зов»), Петра Проскурина и пр.

Если говорить очень обобщенно, в образе войны при этом соединялись два смысловых момента. Во-первых, действующим лицом событий — в традициях отечественной историко-эпической прозы, рамку которой задал в свое время «Войной и миром» Лев Толстой[12], — выступал «народ». Эта идеологиче ская конструкция XIX века стала реанимироваться в Советской России военных лет и сразу после них, когда власть — прежде всего в устных и печатных выступлениях Сталина — стала подводить итоги и задавать критерии оценки произошедшего. В условиях 1970-х годов подобная фикция была вновь актуализирована официальной пропагандой, став одним из идеологических инструментов маскировки и сдерживания начинающейся социальной и культурной дифференциации, растущих различий образов жизни в советском обществе шестидесятых годов, отдельных признаков индивидуалистической, достижительской, потребительской ориентации в субкультуре городской молодежи тех лет и проч.

Вторая смысловая ось, на которой строился новый образ Отечественной войны, — дефицит действия, самостоятельного поступка, а значит и автономности индивида в советском обществе брежневского периода с его парадно-демонстративным коллективизмом, с одной стороны, и двойными стандартами жизни и морали, выработанными в условиях и для целей выживания малых групп, неформальных коллективов (семья, компания друзей и проч.), с другой[13]. В официальной культуре этот дефицит фигурировал под названием «активная жизненная позиция». Парадоксальная форма, которую принимала данная острая тема в словесной, изобразительной, теле- и кинопродукции, обеспечивавших формирование новой картины испытаний, героизма и победы народа, заключалась в следующем. Авторами либо гипертрофировался момент добровольного самопожертвования персонажей, их отказ от себя во имя коллективного целого («родины»)[14], либо действия героев определялись компетенциями государственной службы, на которой они состояли. Таков литературный и особенно экранный образ полководца Георгия Жукова, по функции — безжалостного диктатора, дублировавшего в этом смысле рисунок мифологизированного образа Сталина; «индивидуальные» черты полководцу придавались актером Михаилом Ульяновым либо в рамках этого соперничества с вождем (попытки служебного неповиновения и т. п.), либо через поступки и жесты бесконтрольного самодура. Пародическим, в терминологии Юрия Тынянова, выглядело здесь поведение экранных разведчиков вроде Штирлица, которые руками актера Вячеслава Тихонова делали одно, думали — голосом актера Ефима Копеляна — другое, а получалось из их действий нечто третье, что должны были синтезировать в своем сознании уже «мы», зрители. Паралич самостоятельного действия и двойное существование тайного агента метафорически воспроизводили привычную атмосферу брежневской эпохи, благодарно узнаваемую зрительским большинством и порождающую «черные» анекдоты в среде как бы дистанцирующегося меньшинства (тему «кукиша в кармане» сейчас не обсуждаю).

Еще одна задача этой литературной и кинематографической продукции диктовалась актуальной необходимостью перехватить инициативу, заглушить и вытеснить из общественного сознания конкурирующие — дегероизирующие, стоические или даже комедийно-сатирические — представления о войне и новейшей истории России в целом (из последних напомню «полочную» комедию Владимира Мотыля «Женя, Женечка и “катюша”», 1967, по повести Булата Окуджавы «Будь здоров, школяр», 1961; гротесковый роман Владимира Войновича «Жизнь и приключения солдата Ивана Чонкина», 1969). Главным «оппонентом» официоза в этот период были наследовавшие военной прозе Виктора Некрасова и Эммануила Казакевича и развивавшие некоторые идеи, близкие к европейскому экзистенциализму, так называемые «лейтенантская» поэзия и проза конца 1950-х — середины 1960-х годов, близкая к ней литературная критика (стихи Семена Гудзенко, Бориса Слуцкого, Александра Межирова, повести Григория Бакланова «Южнее главного удара», 1957, и «Пядь земли»,1959; Юрия Бондарева «Батальоны просят огня», 1957; Алеся Адамовича «Партизаны», 1960–1963; Бориса Балтера «До свидания, мальчики», 1962; Константина Воробьева «Крик», 1962, и «Убиты под Москвой», 1963; Василя Быкова «Третья ракета», 1962, и «Мертвым не больно», 1966; статья В. Кардина «Легенды и факты» в журнале «Новый мир», 1966, № 2; ряд статей Л. Лазарева тех лет). Альтернативные версии национальной истории, в том числе ключевых событий ХХ века, выдвигались во второй половине 1960-х — середине 1970-х годов в сам- и тамиздате, диссидентской литературе («Архипелаг ГУЛАГ» и исторические романы Солженицына, сборники «Память» и др.). Среди прочего, в них (например, в книге Александра Некрича «1941. 22 июня», 1965) высказывались соображения о непомерной социальной и человеческой цене победы, намечались ходы к беспристрастному историческому исследованию этого круга проблем[15].

5

Официальное формирование нового «ядерного» образа коллективной идентификации советских людей в 1970-х годах сопровождалось или даже обеспечивалось действием характерного социального механизма. Речь идет о расколе образованного поколения (условно говоря, поколения шестидесятников) и о символическом вытеснении одной части силами другой с опорой на мнение «народа», воплощенное в мифологически героизированной фигуре «ветерана». В данном случае подразумеваются даже не столько конкретные люди, занимавшие тогда ту или иную позицию (хотя, понятно, и они), сколько типовые роли. В этом смысле раздвоение и сдача могут быть моментом самоопределения одного лица — таков, например, случай Юрия Бондарева.

Фракция, «победившая» в данном эпизоде борьбы (и в подобном противостоянии как таковом, а оно, как я предполагаю, является типовым для истории интеллектуальных слоев в России), принимает и узаконивает аморфное мнение большинства. В результате этого она в дальнейшем становится стабилизирующим, точнее — консервирующим элементом распадающегося системного целого. Именно такое принятие и узаконение выступает очередным шагом существования — или разложения — советской системы в целом, функционально замещая в нем реальную смену элит в структурах власти и обслуживающей ее «культуры».

Подчеркну, что речь идет не о столкновении мировоззрений двух разных поколений, «отцов» и «детей», а о мировоззренческом расколе внутри одного поколения — о чем-то вроде разделения на «современников» и «синхронистов», в старой терминологии Виктора Шкловского[16]. По мере же смены поколений сдвигается лишь ключевая точка, вокруг которой кристаллизуются символы коллективной идентификации, — узловой пункт «передачи», точнее, трансформации, переосмысления образов коллективного «я = мы».

Тогда аналитик, вероятно, мог бы продлить эту траекторию сдвигов или переломов, переносов смыслового «центра тяжести» на шаг в прошлое, когда (примерно между 1925–1940 годами) формировалась «новая» память вокруг Октябрьской революции[17], равно как и в будущее. Сегодня, между 1995–2005 годами, когда поколение ветеранов («дедов») в России, как уже говорилось, физически почти ушло, на наших глазах в средствах массовой коммуникации, кино- и телесериалах, учебниках истории, популярной исторической словесности и проч. складывается «новый» образ войны и всего предшествовавшего столетия. Эта системная работа, которая должна в результате задать фокус коллективной идентификации для ближайших поколений россиян уже XXI века, становится, через политику государственной поддержки и прямого заказа, все более интенсивной, более того — ударной, по мере приближения к шестидесятилетнему юбилею победы. Инкрустация этого образа относительно «новыми» элементами (символами великодержавности и православия, с одной стороны, приемами голливудской поэтики и пиротехники, с другой) не затрагивает принципиальных и достаточно устойчивых во времени моментов конструкции «ключевого события» и «истории» в целом, вместе с тем обеспечивая им узнаваемую для массовых читателей, зрителей, слушателей адаптацию к нынешнему дню. Иными словами, дело здесь и во всех подобных случаях не просто в идеологии самой по себе (она может в определенных границах видоизменяться) и не в символических структурах как таковых (они, вопреки расхожим банальностям, никогда не «витают в воздухе» и не «впитываются с молоком матери»), а в направленной, пусть и плохо, работе институциональных механизмов социальной системы, пусть и распадающейся.

Связь между представлениями о лучшем времени столетия и о главном событии века (роль победы в войне становится в этом последнем смысле, как уже упоминалось, все более значимой) указывает на то, что образы коллективной идентичности и несущие их ядерные структуры для России конца века по преимуществу сложились, видимо, в сравнительно мирную, благополучную для масс брежневскую эпоху. Далее они достаточно благополучно пережили крах советской системы и удержали свое значение в процессах ее разложения и распада. Они демпфируют самые болезненные последствия этого распада для индивидуального и коллективного сознания. Но дело этим не ограничивается: устойчивость названных символических структур обеспечивается их функционально-центральным положением в системах коллективной идентификации россиян. Других столь же актуальных, столь же положительных и столь же общих символов для населения России сегодня нет («Запад» — образование столь же общее, но семантически двойственное, и негативные значения в его идеологизированной коллективной семантике на протяжении 1990-х годов растут, а теперь и преобладают[18]). В свою очередь, эти устойчивые ядерные структуры мешают появлению новых фокусов индивидуальной и коллективной идентификации в России, современных и независимых от государства ориентиров поведения, самостоятельных критериев оценки себя и других — как на массовом уровне, так и в протоэлитных фракциях российского социума, в печати и ви зуальных медиа, большинство из которых сегодня принудительно огосударствлено, во всей бюрократической и по-прежнему не реформированной репродуктивной системе постсоветского общества.

Героизация войны, монументализация ее коллективного образа — вовсе не свидетельство памяти, а указание на место забвения, амнезический след или «шрам», который собственно и демонстрируется респондентами при опросах, с навязчивостью тиражируется средствами массовой коммуникации и проч. Перед нами, можно сказать, своего рода кенотаф, надгробье над отсутствующим в этом «месте» сознанием — над не состоявшимся фактом о-смысления: памятник, но не память. А это значит, что травматическое событие Второй мировой войны в России — в отличие, например, от Германии — реально не пережито (к числу разительных отличий здесь относится, в частности, и тот кардинальный факт, что нацизм, война в советской и постсоветской России не связаны с Шоа, которого в коллективном сознании россиян вообще нет и как бы не было). Не поняты причины происшедшего, его ход и движущие силы, смысл и последствия. Из войны, из «работы траура» вслед ей, вокруг нее и по ее поводу не извлечен опыт, который бы сделал невозможным в дальнейшем то развитие общества, которое привело к войне. Населению России, ее властным и другим «элитам» не привит на будущее иммунитет к тоталитаризму, державничеству, ксенофобии, к социальной пассивности и изоляционизму, зависти и инфантильности, на которые всегда опирались и сегодня опираются недемократические режимы.

[1] См.: Halbwachs M. Les cadres sociaux de la memoire [1925]. Paris: Albin Michel, 1952, а также развитие хальбваксовских идей в кн.: Jeudy H.-P. Memoires du social. Paris: PUF, 1986; Namer G. Memoire et societe. Paris: Meridiens; Klincksieck, 1987. (Ср. в настоящем номере «ОЗ» реферат книги Фр. Артога «Типы исторического мышления: презентизм и формы восприятия времени», где также упоминаются идеи М. Хальбвакса. — Примеч. ред.)

[2] Здесь и далее я опираюсь на результаты общероссийских репрезентативных опросов, проведенных Аналитическим центром Юрия Левады (Левада-Центр, ранее — ВЦИОМ, ВЦИОМ-А). Указываются год исследования и количество респондентов, включенных в выборочную совокупность; если не оговорено иное, данные приводятся в процентах к числу всех опрошенных.

[3] Имелась в виду цитата из известной песни Булата Окуджавы «Ах, война, что ж ты сделала, подлая!».

[4] Подробнее о семантике образа см.: Гудков Л. Победа в войне: к социологии одного национального символа // Гудков Л. Негативная идентичность. Статьи 1997–2002 годов. М.: Новое литературное обозрение; ВЦИОМ-А, 2004. С. 20–58; Tumarkin N. The Living & the Dead: the Rise and Fall of the Cult of World War II in Russia. N.Y.: Basic Books, 1994.

[5] Подробнее см.: Дубин Б. Сталин и другие. Фигуры высшей власти в общественном мнении современной России // Мониторинг общественного мнения. 2003. № 1 (63). С. 13–25;

№ 2 (64). С. 26–40.

[6] Подробнее см. статью автора «Лицо эпохи. Брежневский период в столкновении различных оценок» (Мониторинг общественного мнения. 2003. № 3. С. 25–32).

[7] Подробнее об этом важном моменте см.: Берелович А. Семидесятые годы ХХ века // Мониторинг общественного мнения. 2003. № 4 (66). С. 60 и далее.

[8] Рост свободного времени, символически выраженный в переходе на пятидневную рабочую неделю, отмечался в статистических и социологических исследованиях бюджетов рабочего и нерабочего времени, которые развернулись в СССР с середины 1960-х годов. См., например: Грушин Б. Свободное время. Величина. Структура. Проблемы. Перспективы. М.: Правда, 1966.

[9] Брежнев Л. И. Великая победа советского народа. М.: Политиздат, 1965.

[10] Сама проблема передачи «прямого свидетельства» третьему поколению, разумеется, гораздо шире моей непосредственной темы и ее хронологических рамок: напомню (только напомню!) о ее значимости, например, в эпоху первоначального христианства или после Шоа. Этот контекст проблематики «памяти» в отечественных социальных и гуманитарных науках не разработан вовсе и, если не ошибаюсь, даже не упоминается; из переводных работ см.: Агамбен Дж. Свидетель // Синий диван. 2004. № 4. С. 177–204.

[11] См.: Книга и чтение в жизни небольших городов. М.: Книга, 1974. С. 81–83; Книга и чтение в жизни советского села. М.: Книга, 1978. С. 55, 167; Афанасьев М. Д. За книгой: Место чтения в жизни советского рабочего. М.: Книга, 1987. C. 19–20.

[12] Соображение Григория Дашевского, высказанное в личной беседе со мною (ноябрь 2004 года). Разумеется, речь здесь идет о продуктах поздней рутинизации

толстовской поэтики литературными эпигонами, которая шла в советской литературе уже с конца 1920-х — начала 1930-х годов (А. Фадеев, К. Федин, Л. Леонов и др.). Кроме того, отмечу, что многосерийную киноверсию толстовского романа именно в интересующие нас годы — 1966–1967-й — создает Сергей Бондарчук, затем продублировавший найденные ходы в фильме «Ватерлоо» (1970), а позднее внесший свой вклад и в формирование нового образа Великой Отечественной войны («Они сражались за родину», 1975, по роману Михаила Шолохова). Я хочу сказать, что воображаемая социально-антропологическая конструкция отечественной истории, оптика ви.дения прошлого остается достаточно устойчивой на протяжении даже не десятков, а как минимум двух сотен лет, переносясь на тот или другой отрезок времени, наделяемый значениями «ключевого», и несколько адаптируясь к требованиям и риторике текущего дня.

[13] Подробнее об этом смысловом дефиците и реакции на него в остросюжетной постсоветской словесности и кино см. статью автора «Испытание на состоятельность: к социологической поэтике русского романа-боевика» (в кн.: Дубин Б. Слово — письмо — литература. М.: Новое литературное обозрение, 2001. С. 237 и далее).

[14] В неконформистском искусстве тех лет (например, «Круглянском мосте» Василя Быкова, «Ивановом детстве» Владимира Богомолова — Андрея Тарковского, живописи «сурового реализма» и др.) героическая тема, включая самопожертвование, принимала черты экзистенциальной обреченности, не редуцируемой ни к каким коллективным целостностям, — черты своего рода «абсурда», в понимании Камю.

[15] Подробнее об этих попытках и тогдашнем противодействии им со стороны официальной пропаганды и официозных историков см.: Мерцалов А., Мерцалова Л. Сталинизм и цена победы // Мерцалов А., Мерцалова Л. Сталинизм и война. М.: Терра, 1998. С. 370–394.

[16] Этот момент остро проблематизирован и точно отражен уже в ключевой сцене известного фильма Марлена Хуциева «Мне двадцать лет» («Застава Ильича», 1962, в первоначальной редакции показан лишь в 1988 году): благополучный высокопоставленный чиновник пытается представить отсутствие понимания между ним и молодым героем, влюбленным в его дочь, как конфликт «отцов и детей», тогда как его двадцатилетний оппонент, чей отец погиб на войне, видит здесь мировоззренческое столкновение и жизненный выбор внутри каждого поколения — как старших, так и младших. Прямая передача свидетельства от выживших к живым невозможна: прошлое становится реальностью только символически, как общая память о тех, кого нет, но сама возможность такой общности остается

под вопросом (ср. также сцену празднования 9 мая в финале следующей хуциевской картины «Июльский дождь», 1967).

[17] О роли популярной историко-патриотической прозы в этом процессе см. нашу статью «Семантика, риторика и социальные функции прошлого. К социологии советского и постсоветского исторического романа» (в кн.: Дубин Б. Интеллектуальные группы и символические формы. М.: Новое издательство, 2004. С. 80–85).

[18] Подробнее см. в статье автора «Запад для внутреннего употребления» (Космополис. 2003. № 1 (3). С. 137–153).