Опубликовано в журнале Отечественные записки, номер 2, 2004

Санкт-Петербургу не слишком «повезло» с точки зрения его репрезентации в традиционном крестьянском фольклоре. Дело здесь не столько в негативном отношении крестьянства к столице Российской империи, сколько в крайне малом присутствии петербургской тематики в фольклорных текстах в целом. «Расприкрасная столица,/ Славный город Питинбрюх»; Питер, который «народу бока повытер» (или: «Которому еврей нос вытер») и подобные проявления «народного гласа»[1] в общем-то укладываются в заурядное для имперской культуры противопоставление столицы и провинции (ср. современное «Москва слезам не верит», «Москва бьет с носка» и т. п.). Наиболее явственно эта оппозиция выражается в другом варианте раешной присказки о Петербурге, записанном мной на востоке Новгородской области в середине 1990-х:

Питер, Питер,

Ты меня вытер.

Но и я тебя страмил:

Три раза по Невскому в лаптях проходил.

Что касается пресловутого образа «проклятого Петербурга», «города на костях», Петербурга, который ждет «запустение» или гибель от наводнения, то они, по всей видимости, имеют мало отношения к собственно крестьянскому фольклору и преимущественно обязаны своим появлением литературной традиции XIX века. Конечно, включение образа Петербурга в старообрядческие легенды о Петре I — антихристе действительно зафиксировано рядом источников, однако широкое бытование этих сказаний ограничивается первыми двадцатью или тридцатью годами XVIII столетия. В дальнейшем «петербургская тема» постепенно выветривается из крестьянских эсхатологических нарративов.

Впрочем, вопрос о роли Петербурга в истории русской религиозности XVIII–XX веков представляется более сложным. Очевидно, что религиозная культура петровской столицы в наибольшей степени соответствовала духу «синодального» православия — бюрократизированной религиозной идеологии, чьей первоначальной целью было, по меткому выражению А. С. Лаврова, «решить задачи, решение которых на Западе оказалось “разделено” между Реформацией, Контрреформацией и Просвещением»[2]. С точки зрения религиозно-мифологической рецепции ландшафта Петербург оказывается ориентированным на непривычный для русской традиции тип иерофании: это не город чудес, но город тайн. Поэтому число традиционных для народного православия священных ландшафтных объектов в Петербурге сравнительно с другими русскими городами ничтожно: одна гробница местночтимого святого-покровителя (часовня Ксении Блаженной на Смоленском кладбище) и одно место чудесного явления иконы (часовня Параскевы Пятницы на Пороховых)[3]. Такая ситуация делала фактически невозможным для петербургской массовой культуры воспроизведение традиционных моделей крестьянской религиозности, поскольку основным семиотическим ресурсом последней служит именно сакральный ландшафт[4].

Вместе с тем, начиная с рубежа XVIII–XIX веков и заканчивая эпохой Иоанна Кронштадтского, Петербург играл заметную роль в идеологии и фольклоре, а также в обрядовой и прозелитической деятельности целого ряда простонародных религиозных движений. Однако особое значение «петербургский миф» имел для секты скопцов — в силу ряда исторических причин. Мне известны лишь два русских автора, обративших внимание на специфическую тематизацию Петербурга в скопческом фольклоре. Один из первых исследователей отечественного сектантства, В. И. Кельсиев, перепечатавший в Лондоне в 1862 году книгу Н. И. Надеждина «Исследование о скопческой ереси» (1845), писал в предисловии к этому изданию: «Петр III был до того законным русским государем, что ему даже простили Петербург, в котором большинство раскольников даже бывать считает грехом. Петербург (здесь и далее курсив Кельсиева. — А. П.) сделался Иерусалимом ради народного царя! Хороша, между прочим, участь этой Северной Пальмиры, сгнивающей от не чищенных со времен Анны Иоанновны сточных труб, — насильно прорубленное в Европу окно, город императоров становится столицею Скопцев!!!»[5] Менее эмоционально высказался по этому поводу В. Н. Топоров, который, заметив несколько скопческих песен, где упоминается Петербург, и почему-то окрестив их старообрядческими, отметил, что «эти и подобные им “сектантские” тексты с полным основанием должны рассматриваться как особая версия “петербургского” историософского мифа — блаженное состояние вначале, катастрофа (или преступление), несчастье в наши дни, покаяние. Заслуживает внимания усиленно подчеркиваемая в этих песнях тема противопоставления Петербурга Москве»[6].

О чем, собственно говоря, толкуют Кельсиев и Топоров? Для того чтобы ответить на этот вопрос, необходимо кратко остановиться на истории русского скопчества[7]. Религиозное движение скопцов возникло на рубеже 1760-х и 1770-х годов в центральных российских губерниях. Его основатели были по преимуществу последователями христовщины, известной также как «секта хлыстов». Скопцы не просто сохранили большую часть специфических особенностей хлыстовского культа (экстатическая практика «радений»; почитание сектантских лидеров «христами», «богородицами» и «святыми»; строгая аскетика, включавшая отказ от мясной пищи и алкогольных напитков, а также запреты на любые формы сексуальных отношений, употребление бранных слов и участие в повседневной обрядовой жизни крестьянской общины), но и дополнили его ритуальной ампутацией «срамных» частей человеческого тела. Другая характерная черта скопческой традиции — ее связь с массовой социально-политической мифологией и утопией конца XVIII — начала XIX века. Если лидеры христовщины ограничивались религиозным самозванством, то скопческие вожди одновременно тяготели и к самозванству политическому. Так, один из основателей скопчества и бессменный лидер этого движения на протяжении почти полувека — крестьянин Кондратий Селиванов — считался не только новым воплощением Христа, но и чудесно спасшимся от смерти императором Петром III. В этом смысле Селиванов и его приближенные, скитавшиеся в начале 1770-х годов по городам и селам центральной России, вполне сопоставимы с лидерами пугачевского бунта — с той разницей, что Пугачев утверждал свою власть при помощи военной силы, а Селиванов — посредством ритуальной кастрации и экстатических пророчеств.

Около 1775 года Селиванов был арестован в Тамбовской губернии, наказан кнутом и сослан в Сибирь. Часть его соратников приговорили к тюремному заключению, других отдали в солдаты. Однако судебные преследования и суровые приговоры не остановили победоносного шествия скопчества, в первой четверти XIX века ставшего одной из самых многочисленных и влиятельных русских сект. Селиванов вернулся из сибирской ссылки в конце 1796 года. По свидетельству современников, инициатором этого возвращения был сам император Павел I, по-видимому, находившийся под влиянием легенды о том, что Петр III счастливо избежал смерти и скрывается где-то в России. Впрочем, беседа с Селивановым и его сподвижниками не удовлетворила нового императора: в начале 1797 года шесть последователей скопчества были заключены в Шлиссельбургскую крепость, а Селиванова в качестве «секретного арестанта» поместили в Обуховский смирительный дом в Санкт-Петербурге. Вышел он оттуда только через пять лет — по повелению нового императора, посетившего Обуховскую больницу 6 марта 1802 года. Вряд ли стоит думать, что Александр I вслед за своим отцом подозревал, что Селиванов — это действительно Петр III. Скорее всего, свою роль здесь сыграл романтический мистицизм молодого императора, мистицизм, оказавший столь заметное влияние на первые годы его царствования. Согласно свидетельству Ф. П. Лубяновского, незадолго перед Аустерлицким сражением Александр даже специально посещал Селиванова, чтобы спросить его об исходе войны с французами[8]. Кстати сказать, вероятно, что именно эта история послужила одним из источников для пушкинской «Сказки о золотом петушке»[9].

Так или иначе, первые двадцать лет XIX века могут по праву считаться «золотым веком» русского скопчества. В это время скопцы, их странные обряды и таинственный наставник пользовались популярностью не только среди простонародья, но и в привилегированном петербургском обществе. Собственно говоря, это и сгубило Селиванова и его последователей: в 1819 году в секту скопцов вступили два гвардейских офицера — двоюродные племянники тогдашнего петербургского генерал-губернатора М. А. Милорадовича, причем один из них даже согласился подвергнуться ритуальной кастрации. Когда об этом стало известно властям, разразился скандал, и летом 1820 года Селиванова сослали в Спасо-Евфимиев монастырь в Суздале, где он и умер спустя двенадцать лет. Несмотря на разгром петербургской общины и скопческие судебные процессы середины — второй половины XIX века, Петербург так и остался одним из крупных центров русского скопчества вплоть до 1920-х годов. Учение Селиванова было в большой чести у зажиточных столичных купцов, а они довольно редко становились мишенью правительственных преследований. Особо почитались скопцами дома купцов Солодовниковых в Ковенском переулке и купцов Ненастьевых в Басковом переулке — именно в них жил и устраивал богослужебные собрания Селиванов. Одним из «профессиональных» занятий столичных скопцов были мелкие финансовые операции: образ скопца — владельца меняльной лавки прочно вошел в мемуарные и беллетристические изводы «петербургского текста» XIX века. Достоевский, описывая в «Идиоте» «большой, мрачный, в три этажа» дом «потомственного почетного гражданина Рогожина» у пересечения Садовой и Гороховой улиц, несколько раз упоминает о «скопцах Хлудяковых», нанимавших часть рогожинского дома чуть ли не с первого дня его постройки и пользовавшихся особым уважением покойного отца героя. Стоит добавить, что скопческие общины были широко распространены и в пригородах, а также в сельских окрестностях Петербурга, причем они появились здесь еще в конце XVIII века: так, в 1791 году в мызе Славянской была обнаружена группа скопцов, поддерживавших интенсивные контакты со своими единомышленниками в разных регионах России. Примерно с середины XIX века экстатическая молитвенная практика скопцов, равно как и ритуальные кастрации, приобрели популярность среди ингерманландских финнов-лютеран. Надо сказать, что именно финны западной части Петербургской губернии оказались самыми стойкими последователями скопчества. На ленинградских судебных процессах рубежа 1920–1930-х годов, фактически положивших конец секте скопцов как таковой, большинство подсудимых составляли именно ингерманландские финны.

«Политическая мифология» русских скопцов XIX века также была тесно связана с Петербургом. Скопческие песни и прозаические легенды не ограничивались констатацией царского происхождения, а также божественной природы Селиванова и разворачивали «священную историю» секты в пространный нарратив историко-политического характера. Подлинные либо вымышленные свидания Селиванова с Павлом и Александром послужили основой для скопческих песен о встрече «батюшки-искупителя» с «царем Павлушкой», об отказе последнего признать «чистоту» (т. е. оскопление) и последовавших за этим трагических событиях марта 1801 года:

Наш батюшка искупитель

Кротким гласом провестил:

«Я бы Павлушку простил:

Воротись ко мне ты Павел,

Я бы жизнь твою исправил».

А царь гордо отвечал,

Божества не замечал,

Не стал слушать и ушел.

Наш батюшка искупитель

Своим сердцем воздохнул,

Правой рученькой махнул:

«О земная клеветина,

Вечером твоя кончина! <…>

А земную царску справу

Отдам кроткому царю:

Я всем троном и дворцами

Александра благословлю,

Будет верно управлять,

Властям воли не давать…»[10]

Александр I изображался в скопческих легендах как кроткий и милостивый царь, позволивший «своему дедушке» «сидеть на престоле» и «царствовать над Израилем». Даже высылка Селиванова в Суздаль объяснялась не волей царя, а происками некоего злодея-«сенатора»: «А после сенатор возгордился и царя не спросился и взял его, Царя Израильского, с престола в полночь и послал его. Царь тогда Александр Павлович об нем узнал, припечалил свое око, что: “Нет теперь у меня пророка”; послал его недалеко, во Суздаль град, в Спасский монастырь»[11]. В позднейших сектантских легендах скопцом оказывается и сам Александр. Так, скопческая версия фольклорного сюжета «Царя требуют в Сенат» гласит: «…Приезжают вдруг за ним [Александром I] поздней ночью — в Сенат требовать. Царь удивился, но оделся и поехал: “В чем, — говорит, — дело, господа? Зачем я нужен?” А они и говорят: “Правда ли, государь, что вы скопец? Сенат желает удостовериться и просит вас раздеться”. Царь видит, что все озлоблены против него, начинает раздеваться, и оказалось, что он скопец. <…> В это время домой приехал его брат Константин, человек необыкновенной силы: “Где, — говорит, — государь?” Ему говорят: вызвали в Сенат. Он — в Сенат, — часовой не пускает. Константин выхватывает шашку, и раз — вмах снес голову часовому. Вбегает во дворец, а царь голый стоит перед Сенатом. Как начал он крошить, так и порубил всех, а потом обращается к Александру и говорит: “Эх ты, курицы испугался”»[12]. Наконец, из бытовавшего в сектантской среде духовного стиха о гибели Александра II выясняется, что и этот русский царь был тайным сторонником учения Кондратия Селиванова:

Красно солнушко скатилось,

Душа с плотью разделилась.

Господь душу вынимал,

За ним ангела ссылал,

С седмигранныим венцом,

Што провел жизню скопцом.

Оставайся Питер град,

Не приду теперь назад;

Оставляю свое тело,

Иду к Отцу Богу смело[13].

Впрочем, для скопческой мифологии Петербург важен не только как место, где происходят основные события русской истории XIX века, но и сам по себе — как сакральный центр вселенной, «духовный Иерусалим», где некогда царствовал Кондратий Селиванов и куда он скоро вернется вновь — чтобы «открыть всеобщий суд живым и мертвым»:

Со восточной со сторонушки

На западную, на западную

Провезли древо кипарисовое,

На том дереве пятьсот золотых ветвей;

Эти ветви — израильские дети. <…>

Привезли то дерево-кипарис во Питер град,

Становили дерево от земли до неба.

Будут строить град Иерусалим

С Отцем и Сыном и Духом Святым самим,

И со Троицей, с Богородицей…[14]

Вместе с тем, ожидание второго пришествия Селиванова и нового прославления Петербурга смешивается в скопческом фольклоре с ностальгической тоской по «золотому веку» эпохи Александра I (именно эти мотивы Топоров и называет «особой версией петербургского историософского мифа»):

А свет ты наш прославленный Питер град,

Ты прибежище Христу был вертоград,

Расцветал в тебе зеленый райский сад[15];

Как во Питере во граде

Жили праведны в отраде,

Во всем Божьем дому

Во своем царском чину

Жил наш батюшка родной

Искупитель дорогой[16].

Итак, Петербург XIX века вполне заслужил данное ему Кельсиевым прозвище «столицы скопцов». Можно было бы, конечно, сказать, что перед нами — еще одна метаморфоза специфической «петербургской девиантности» и что скопческий миф о Петербурге принадлежит к тому же семантическому полю, что и уроды петровской Кунсткамеры, «петербургские болезни», «петербургская тоска» и т. п. Думаю, однако, что сама литературная мифология «проклятого Петербурга», многократно воспроизведенная самыми разными авторами, имеет отношение не столько к реальным особенностям или фантомам городской культуры как таковой, сколько к более или менее заурядным социальноисторическим обстоятельствам. В течение двух первых столетий своего существования (и особенно — в XIX веке) Петербург был центром имперской власти, средоточием государственной бюрократии. Тех же скопцов привлекала к Петербургу и в Петербург именно своеобразная фольклорная рецепция российского самодержавия. Возможно, таким образом, что в случае с литературным мифом о «проклятом Петербурге» речь идет не о городе-монстре, но о монструозности власти, проецирующейся на столицу империи и символизируемой этой столицей. Показательно, что в XX веке — после переноса государственной власти в Москву — Петербург как бы теряет свою монструозность, вернее — делегирует ее новой столице. Пока в Петербурге ГПУ выслеживает и сажает в тюрьмы последних скопцов, в Москве строят мавзолей для мумии главы государства, задумывают и возводят невиданные здания и монументы, а также пытаются скрестить обезьяну и человека. Так что, с определенной точки зрения, «провинциальность» Петербургу пошла только на пользу, по крайней мере — как противоядие от монструозности.

[1] См. подборку материалов, приведенных в этой связи В. Н. Топоровым: Топоров В. Н. Миф. Ритуал. Символ. Образ: Исследования в области мифопоэтического: Избранное. М., 1995. С. 262–263. Я не согласен с Топоровым в том, что «описание Петербурга народным словом» построено на акцентировании чего-то вроде «Петербургу быть пусту» (там же. С. 262).

[2] Лавров А. С. Колдовство и религия в России. 1700–1740 гг. М., 2000. С. 445.

[3] Существовали, правда, и некоторые другие петербургские святыни, но их культ, как правило, не имел массового характера. См.: Юдин Н. И. Правда о петербургских «святынях». Л., 1966; Панченко А. А. Исследования в области народного православия. Деревенские святыни Северо-Запада России. СПб., 1998. С. 97.

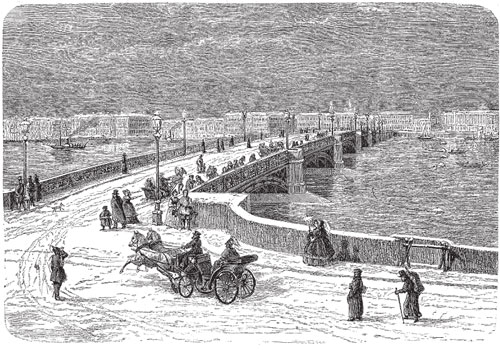

[4] См.: Панченко А. А. Исследования в области народного православия… Николаевский мост

[5] Кельсиев В. Сборник правительственных сведений о раскольниках. Вып. III. Лондон, 1862. С. XVI.

[6] Топоров В. Н. Миф. Ритуал. Символ. Образ. С. 322–323.

[7] Подробнее об истории и религиозной культуре секты скопцов см.: Панченко А. А. Христовщина и скопчество: Фольклор и традиционная культура русских мистических сект. М.: ОГИ, 2002.

[8] См.: Воспоминания Федора Петровича Лубяновского // Русский архив. 1872. Стб. 474–475.

[9] См.: Панченко А. А. Христовщина и скопчество… С. 181.

[10] Мельников П. И. Материалы для истории хлыстовской и скопческой ересей. Отдел I. Соловецкие документы о скопцах // ЧтОИДР. 1872. Кн. I. С. 92–93.

[11] Мельников П. И. Материалы для истории хлыстовской и скопческой ересей. Отдел V. Правительственные распоряжения, выписки из дел и записки о скопцах с 1834 по 1844 год // ЧтОИДР. 1873. Кн. I. С. 213.

[12] Волков Н. Н. Секта скопцов. Л., 1930. С. 40–41.

[13] Солосин И. И. Стихи Ахтубинских сектантов. СПб., 1912. С. 158–159.

[14] Рождественский Т. С., Успенский М. И. Песни русских сектантов-мистиков. СПб., 1912. С. 40.

[15] Там же. С. 57.

[16] Рождественский Т. С., Успенский М. И. Песни русских сектантов-мистиков. С. 59–60.