Опубликовано в журнале Отечественные записки, номер 2, 2004

Как блестяще продемонстрировал в своей книге «Изобретая Восточную Европу» Ларри Вульф, «прежде чем появиться на карте, Восточная Европа родилась в головах просветителей»[1]. В качестве культурного концепта она была придумана (изобретена) путешественниками и философами эпохи Просвещения и определена через ряд бинарных оппозиций, таких как север и юг, восток и запад, варварство и цивилизация, Азия и Европа. Начиная с середины XVIII и на протяжении практически всего XIX столетия Россия (как и Восточная Европа в целом) вполне устойчиво концептуализируется через просвещенческую дихотомию варварства — цивилизации (соответственно Азии — Европы). Культурно-географическое местоположение России по отношению к Европе характеризуется при этом принципиальной неустойчивостью и претерпевает существенные изменения в зависимости от той роли, которую играет российская монархия в большой общеевропейской политике. Для иностранного наблюдателя XVIII–XIX веков, как, впрочем, и для самих россиян, Россия существует на периферии европейского континента, примыкая то к «просвещенной» Европе, то к «варварской» Азии. В наибольшей степени Россия «вдвигается» в европейские культурно-политические границы в эпоху французской революции и особенно — во время Наполеоновских войн. Происходит это, прежде всего, благодаря активной внешней политике русских монархов, политике, нашедшей свое логическое завершение в подписании акта Священного союза. В этот период Россия оказывается в самом центре сугубо европейских событий, переживает один из наиболее «европейских» периодов своей истории.

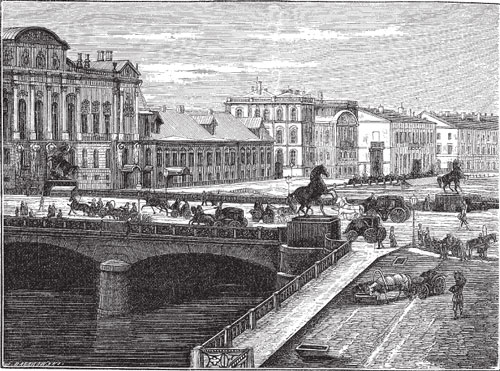

Санкт-Петербургу в этой истории принадлежит ключевая роль. Его европейский облик определяется уже самим присутствием здесь двора и приближенной к нему аристократической элиты — этой, так сказать, механически перенесенной в варварскую Россию частички Европы. Кроме того, в отличие от Москвы и тем более от всей остальной России, Петербург, самим своим существованием обязанный прихоти монарха, традиционно воспринимается как город, чей облик и образ жизни в наибольшей степени зависят от произвола власти и с наибольшей полнотой отражают изменения глобальной государственной политики и идеологии. В указанный же период важнейшим (если не главным) элементом этой политики становится планомерная работа по перемещению России из полуазиатской Восточной в настоящую, говоря современным языком — Западную, а на языке эпохи — в Европу tout court.

После французской революции «азиатская» Россия парадоксальным образом оказывается чуть ли не единственной страной (во всяком случае — одной из немногих стран), сохраняющей то, что отныне воспринимается многими как основа и политический стержень европейской цивилизации — идеалы и ценности старого режима — верность престолу и алтарю. Этот исторический момент в полной мере осознается и используется российскими монархами. Екатерина II, а в еще большей степени Павел I, сознательно и с удовольствием принимают на себя эту — как бы навязанную им эпохой — роль спасителей Европы, предполагающую постепенное превращение России — и в первую очередь Петербурга как ее столицы — в центр европейских контрреволюционных сил.

В первые революционные годы Россия предложила свое покровительство и всяческую, в том числе и материальную, поддержку всем желающим покинуть Францию. В Петербурге на долгие годы поселились представители аристократических французских фамилий, множество рядовых дворян и немало католических священников. Как вспоминает художница Виже-Лебрен, «можно было подумать, что находишься в Париже — так много было французов во всех слоях петербургского общества»[2]. По словам английского посланника в Петербурге Витворта, «Ее Императорское Величество очень ревниво относится к тому, чтобы на нее смотрели как на покровительницу тех друзей монархии, которые принуждены были покинуть свою родину»[3].

Поддержка, оказываемая русским правительством французской аристократии, включала в себя и всемерное содействие восстановлению и укреплению авторитета основных институций старого режима, в том числе католической церкви. Так, уже в первые послереволюционные месяцы Екатерина потребовала от всех живущих в России французов не только присяги новому королю Людовику XVII и письменного «изъявления ненависти» к революции, но и клятвы верности католической религии. Причем присяга эта непременно должна была быть «чинима в церкви Римскаго исповедания»[4]. При Павле, которому «латинство» преподносилось окружавшими его французскими эмигрантами как наилучшая форма обоснования монархических принципов, влияние католичества, и особенно — ордена иезуитов[5], значительно усилилось. В 1798 году могилевский иезуит о. Гавриил Грубер приехал в Санкт-Петербург для того, чтобы представить академии наук достижения ученых-иезуитов в области механики. Личным знакомством с императором и завоеванием его доверия Грубер обязан заболевшему зубу императрицы, который иезуит вызвался вылечить при условии, что ему будет позволено на некоторое время поселиться во дворце для наблюдения за своей пациенткой. В результате оказавшегося успешным лечения патер, по словам швейцарского пастора Этьена Дюмона, «свободно входил к Павлу I» и «сумел доставить большой кредит своему ордену». Иезуиты получили свободный доступ в столицу империи, а также католическую церковь св. Екатерины на Невском проспекте со всем принадлежащим ей имуществом — в подарок. Благодаря ходатайству российского императора в 1801 году иезуитский орден даже был формально восстановлен на территории России специальной папской буллой.

В контексте предпринимаемых властью усилий по превращению столицы Российской империи в европейский — в дореволюционном значении — политический и культурный центр может быть прочитан и один из наиболее ярких эпизодов царствования Павла I — приглашение в Россию рыцарей ордена св. Иоанна Иерусалимского. При Павле были учреждены «российско-католическое» (для живущих в России католиков), а затем «греко-российское» великие приорства мальтийского ордена. Сам император сначала принял звание протектора, а в 1798 году, после захвата Мальты Наполеоном, — великого магистра ордена св. Иоанна Иерусалимского. Это событие сопровождалось пышными придворными торжествами, в члены ордена были посвящены многие российские дворяне, в титул всероссийского императора был добавлен титул великого магистра, а на российском гербе изображен мальтийский крест.

По словам одного современника, император смотрел на новоучрежденные в России приорства Мальтийского ордена «как на послушничество (noviciat), в котором дворянство всех европейских государств должно было почерпать чувства чести и верности, необходимые ему, чтобы противиться воцарению идеи равенства, которая уже готова была охватить все слои общества»[6]. Декларация, обнародованная в Европе в 1798 году, приглашала дворян (причем только тех из них, чье дворянство по отцу и по матери прослеживалось как минимум на 150 лет) всех христианских стран к вступлению в орден, состоящий отныне под опекой российского императора. Российский император становился таким образом главой, а Петербург — центром многонационального (и — заметим в скобках — многоконфессионального) сообщества, членов которого объединяли исключительно принадлежность к дворянскому сословию и политические взгляды.

Политическая сторона вопроса, впрочем, не должна заслонять религиозной стороны. Исторически Орден, конечно, играл и политическую роль, но изначально его предназначение и деятельность были преимущественно религиозными. Орден оставался канонической организацией монахов, занятых делами благочестия, и подобно всем монашеским общинам занимал определенное место в церковной структуре. Госпитальеры находились в прямом подчинении от папского престола[7]. Религиозная сторона дела была для Павла отнюдь не безразлична. Об этом свидетельствует, прежде всего, настойчивость, с которой император добивался признания своего магистерства от папы Пия VI.

Вообще, поддержка католической церкви как вне, так и внутри России становится существенным элементом политики Павла I, замышлявшего пригласить папу на жительство в Россию или объявить об отделении русской католической церкви от Папского престола в случае, если папа выкажет сочувствие революционной Франции[8]. Эти замыслы русского императора стоит оценить по достоинству — в случае их осуществления православная Российская империя становилась центром мирового католицизма, а православный монарх — монархом, во всяком случае, православно-католическим. Впрочем, религиозная политика императора не прошла бесследно, и в начале XIX века столица империи, хоть и не ставшая папской резиденцией, обрела, тем не менее, ярко выраженный католический колорит.

Приведу в качестве иллюстрации описание религиозной церемонии, ежегодно исполнявшейся рыцарями Мальтийского ордена, а в июне 1800 года прошедшей во дворце ордена в самом центре Санкт-Петербурга:

«В 1800 году была торжественно отпразднована церемония “Бюше”. В огромном дворе помещения ордена, против громадного здания Гостиного Двора, состоявшего из Собрания, депо и лавок со всевозможными товарами <…> Шествие спустилось с парадной лестницы дворца, где был выход на двор; там было приготовлено девять костров — “Бюше”. Девять главных должностных лиц несли по факелу в руках; на них надеты были их широкие черные бархатные плащи. Страсти (“Христовы”) были прикреплены к левому плечу; за ними следовало множество командоров и кавалеров в темных куртках и плащах, со шляпами со страусовыми перьями на голове. Шествие три раза окружило костры — и они были зажжены; после этого вся процессия вернулась в залы думы. Был громадный наплыв зрителей. Новость зрелища притягивала целую толпу народа. Спрашивали себя, что означало это торжество: и тысяча соображений, столь же глупых, как и нелепых, распространилось в несколько дней, как в гостиных, так и среди народа»[9].

Действо происходило в роскошном дворце на Садовой (ныне там Суворовское училище), который был подарен рыцарям после принятия Павлом звания магистра. Во дворе этого здания сразу же была учреждена католическая церковь св. Иоанна Крестителя. Вот как описывает ее один из мальтийских рыцарей аббат Жоржель:

«Внутренность только что воздвигнутой здесь католической церкви поражает необычностью, неожиданностью и вместе с тем красотой, живописностью, своим богатством и простотой; она невелика, но размеры ее так пропорциональны, что она кажется больше, чем она есть. Императорский балдахин над троном великого мастера — художественной работы; он великолепно расшит золотом и разноцветными шелками»[10].

Проникновение в русскую культуру католических элементов совершенно однозначно воспринимается иностранными наблюдателями как фактор общей европеизации облика России, и в первую очередь — Петербурга. Символом культурного и религиозного пограничья России выступает, конечно, Невский проспект. Прогуливаясь по Невскому в 1812 году, французский путешественник отмечает: «По правую руку видим Казанскую церковь с замечательным порталом по образцу собора Святого Петра в Риме. Почти напротив замечаем великолепный монастырь иезуитов, церковь которого выходит на бульвар. <…> Я мог бы подумать, что нахожусь в Париже… если бы отличие экипажей не напомнило мне, что я в России»[11].

Католицизм продолжает играть немаловажную роль в жизни петербургского общества и в первое десятилетие XIX века, уже при Александре I. Не в последнюю очередь это связано, конечно, с политической поддержкой французской эмиграции и тем влиянием, которое она оказывала на столичную аристократию, что неизбежно приводило к активизации роли католической церкви в жизни Петербурга. В католическом храме св. Екатерины имели место несколько пышных и символически важных акций, собравших лучшее общество столицы: в 1793 году здесь была отслужена панихида по покойному Людовику XVI, позднее состоялись похороны польского короля Станислава III Понятовского, приглашенного на жительство в Петербург Павлом I, и похороны французского генерала Жана Виктора Моро. Росксандра Стурдза-Эдлинг так описывала последнее событие:

«Двор и город присутствовали на этих необыкновенных похоронах в католической церкви, убранной трауром <…> В торжестве участвовал дипломатический корпус, состоящий из старых врагов революции, и, в довершение необычности, надгробная проповедь произнесена иезуитом, а русские солдаты снесли гроб в церковный подвал, где Моро предан земле возле последнего польского короля»[12].

В 1804 году здесь же была отслужена панихида по казненному Наполеоном герцогу Энгиенскому, на которой, по свидетельству Жозефа де Местра, присутствовали многие дамы из петербургского высшего общества[13].

Вот как описывал уже в 1820-е годы петербургскую католическую церковь несколько удивленный английский путешественник:

«Среди церковных памятников столицы католическая церковь обращает на себя особое внимание <…> Внутри она просторна, сто пятнадцать футов длиной, а великолепие ее внутреннего убранства, пышная золотая и серебряная отделка, богатые софиты, величественные колонны и изобилие живописи заставляют на какой-то момент вообразить, что это и есть главная церковь столицы, а совершаемые здесь постоянно на протяжении дня при огромном скоплении народа всех состояний богослужения принадлежат государственной религии»[14].

Чрезвычайно значительным было католическое влияние в сфере образования. Роскошное здание в одном из самых аристократических районов Петербурга — на Фонтанке, рядом с домом князей Юсуповых, занимал благородный пансион аббата Николя. В 1803 году в здании на Садовой был открыт иезуитский коллеж, в которым обучались дети лучших аристократических семейств Петербурга. По свидетельству одного из выдающихся воспитанников пансиона П. А. Вяземского, «иезуиты, начиная от ректора, патера Чижа, были… просвещенные, внимательные и добросовестные наставники. Уровень преподавания их был возвышен <...> Обращение наставников с воспитанниками было не излишне строгое: более родительское, семейное. Допускалась некоторая свобода мнений и речи». Конечно, официально патерам была запрещена религиозная пропаганда, а курс Закона Божьего вел православный священник. По воспоминанию Вяземского, у его учителей «никогда не было попытки внушить, что Римская Церковь выше и душеспасительней православной»[15]. Так или иначе, но присутствие в Петербурге иезуитов не осталось не замеченным. Отцы-иезуиты обладали всеми теми достоинствами, которых, кажется, были лишены православные священники того времени. Они были людьми в высшей степени светскими, сочетавшими благочестие с прекрасным образованием и умением вести тонкие богословские споры на французском языке — качество незаменимое для успеха в петербургском обществе XIX века. Среди иезуитов были личности вполне выдающиеся, такие, например, как о. Жан Розавен или о. Грубер, которым не нужно было прибегать к прямолинейной пропаганде своей веры: их личное обаяние, ум и образованность действовали гораздо эффективнее.

В 1800–1810 годах мода на католичество в петербургском высшем свете приобретает угрожающие размеры. По свидетельству знаменитой русской католички Софьи Свечиной, первые обращения произошли под влиянием эмигранта Доминика Огара. В дальнейшем католицизм приняли представители наиболее влиятельных петербургских семей — Головиных, Голициных, Толстых и др. Центром католического Петербурга стал салон графини Варвары Головиной, в доме которой долгие годы жила фанатичная роялистка и католичка княгиня де Торант. Религиозные убеждения участников этого кружка были неразрывно связаны с убеждениями политическими, сформированными не без существенного влияния сардинского посланника в Петербурге, наиболее яркого и знаменитого представителя теоретической контрреволюции, Жозефа де Местра. Католичество в том виде, в каком оно преподносилось русскому обществу французскими эмигрантами, и в первую очередь де Местром, выступало как символ старого режима, дореволюционной Франции и в то же время как путь возвращения к желанному миропорядку. Де Местр усматривал в распространении католицизма в России свидетельство радующего его «движения умов» — все более завоевывающих русское общество легитимистских настроений. Для него — не мыслившего Европу без Бурбонов и монархии — это означало также возможность присоединения России к истинно европейским ценностям.

Именно так, вероятно, воспринималось католичество в определенных кругах Петербургского высшего общества, которое, по образному выражению Филиппа Вигеля, было вывезено «прямо из Сен-Жерменского предместья»[16]. Причины распространения католицизма в аристократических кругах хорошо сформулировал Петр Вяземский в ответ на высказанное Александром Тургеневым недоумение по поводу брака кн. Екатерины Мещерской с кн. Бироном: «И как же <…> ты сердишься на нее, — восклицает Вяземский, — что она вышла замуж хоть за Шменского Митрофанушку! Это следствие все одного образа мысли. И она думала, что, выходя замуж хоть за бобыля, но иностранного, она перешла в высшую гильдию и доказала, что она выше тех, которые имеют глупость оставаться просто русскими. Тут объяснение и многих обращений в римскую церковь. Русская церковь не христианская, а крестьянская, она хороша для мужиков, а для нас — людей образованных и европейских — нужно быть религии de la duchesse de Rohan, религии Парижских салонов и du Journal des Debats»[17].

Сделанная Павлом I ставка на католичество оказалась удачным внешнеполитическим ходом, способствовавшим созданию репутации Петербурга как «европейского» и «цивилизованного» города. В то же время его прокатолическая политика оказалась вполне близка столичной аристократии, вслед за властью воспринявшей католицизм как синоним «европейскости» и наиболее короткий путь в желанную «Европу». Впрочем, «католический» период русской истории оказался недолгим. В середине 1810 годов, с возвращением Александра I в Россию после двухлетнего заграничного похода, мода на католицизм сменяется увлечением мистицизмом и теософией, начинает свою деятельность Библейское общество. Чуть позднее иезуитов высылают из Петербурга, а затем орден запрещается на всей территории России. Меняются идеологические приоритеты власти, а вместе с ними и отношение к Европе. На смену политике европеизации приходит политика изоляционизма, и симпатии к иностранной религии оказываются несовместимы с новой национальной идеологией. Несостоявшиеся европейцы стараются вновь осознать себя православными русскими и учатся этим гордиться.

[1] Вульф Л. Изобретая Восточную Европу: карта цивилизации в сознании эпохи Просвещения. М.: НЛО, 2003. С. 517.

[2] Souvenirs de Mme Vigee Le Brun. Paris, 1869. V. I. P. 11.

[3] Цит. по: Миллер К. Французская эмиграция и Россия в царствование Екатерины II. Париж, 1931. С. 277.

[4] ПСЗ XXIII. № 17 101.

[5] Запрещенный папой Римским орден иезуитов был сохранен на территории России по воле Екатерины II.

[6] Цит. по: Шильдер Н. К. Император Александр I, его жизнь и царствование. СПб., 1897–1898. Т. I. С. 195.

[7] Медведев М. Ю. Державный Орден при Павле I и его приемниках. Проблемы реформ и расколов // Император Павел I и Орден святого Иоанна Иерусалимского. СПб.: КультИнформПресс, 1995. С. 42–44.

[8] Nonciature de Litta 1797–1799 (Rouet de Journel M. J., S. J. Introduction) //Studi e Testi, 166. Citta del Vaticano, Bibliotheca Apostolica Vaticana, 1943. Дневник Сестринцевича. Т. 1. С. 168.

[9] Рунич Д. П. Записки // Русское обозрение. 1890. № 8–10. С. 682. В предыдущем (1799) году церемония состоялась в Павловске в присутствии императора. Ее описание см.: Письма кн. А. М. Долгорукого // Русский архив. 1865. Ст. 1305–1308; Павловск. Очерки истории и описание. 1777–1877. СПб., 1877. С. 114–115.

[10] Путешествие в Петербург аббата Жоржеля в царствование Павла I. М., 1913. С. 110.

[11] Puibusque L. Lettres sur la guerre de Russie en 1812; sur la ville de St-Petersbourg, les moeurs et les usages des habitants de la Russie et de la Pologne. Paris, 1817. P. 244, 271.

[12] Стурдза-Эдлинг Р. С. Записки // Державный сфинкс. История России и дома Романовых в мемуарах современников XVII–XX вв. М., 1999. С. 186.

[13] Maistre J. de. Memoires politiques et correspondance diplomatique. Paris, 1859. P. 119.

[14] St. Petersburgh: A Journal of Travels to and from that Capital / By A. B. Granville. London, 1828. T. II. P. 201.

[15] Вяземский П. А. Собр. соч. СПб., 1878. Т. I. С. XXI, XXIII.

[16] Вигель Ф. Ф. Записки. М., 2000. С. 49.

[17] Письма князя П. А. Вяземского Н. М. Языкову и А. Тургеневу // Старина и новизна. 1911. Т. XIV. C. 511.