Опубликовано в журнале Отечественные записки, номер 6, 2003

«Матрица: Перезагрузка» / “The Matrix Reloaded”

«Матрица: Перезагрузка» / “The Matrix Reloaded”

Режиссер: Ларри Вачовски, Энди Вачовски

«Матрица» — фильм замечательный не только тем, что стал культовым для всех адептов высоких технологий. Ни одна другая лента прошлого столетия не привлекала такого внимания философской общественности. И неудивительно, поскольку наглядное воплощение некоторых базовых концепций новоевропейской философской мысли не может не вызывать почти детскую радость у наделенного чувством юмора философа. Существует, правда, одна группа зрителей, у которых фильм вызывает только депрессию. Возможно, все дело в травматическом опыте, вызванном навязчивым прокатом «Приключений Электроника», но факт остается фактом: отечественные кинокритики лишь недоумевают и сетуют по поводу успеха «Матрицы».

Однако и людьми кинокритическим взглядом не испорченными «Перезагрузка» воспринимается не так хорошо, как первая часть. На то есть ряд причин, и одна из них — неавтономный характер вышедшего продолжения. Другой момент связан с переизбытком речевого повествования. Если первая часть отличалась тем, что в ней предметы весьма абстрактного свойства получали визуальное и событийное воплощение, то вторая в этом отношении сильно проигрывает. С точки зрения внутренних кинематографических критериев это довольно скверно. Потому как выдающееся достоинство первой «Матрицы» заключалось главным образом в том, что зритель там проблему видел, а не слушал лекцию на соответствующую тему.

Теперь что касается проблемной ткани «Перезагрузки». В первую очередь это, конечно, тема причинности (каузальности). Целый доклад на эту тему ударной троице (Морфеусу, Нео и Тринити) прочитал франкофонствующий Меровингер, который тем самым персонифицировал целую плеяду французских мыслителей. В особенности заметно влияние Ламетри («человек-машина» — чем не формула Матрицы?), но также и Дидро (для декодирования некоторых нюансов разворачивающейся во время этого доклада сцены рекомендую перечитать «Нескромные сокровища» последнего). В своем выступлении Меровингер излагает, по сути, идеологию естественно-научного покорения природы путем овладения причинно-следственными законами, обеспечивающими господство над ней. Так устроена вся техника (а значит и сама Матрица), но точно так же устроена и экстраматричная реальность, которая, как нам известно из первой части фильма, выполняет по отношению к Матрице функцию «вещи самой по себе», Реальности с большой буквы. Определенное Меровингером основание позволяет снять жесткий дуализм мира Матрицы и мира вне Матрицы (на это обстоятельство в фильме дается и множество других указаний). Чем чревато стирание этой границы, нам еще предстоит узнать в следующей части фильма.

Статус самого Меровингера и его спутницы Персефоны, желающей испытать «реальный» поцелуй Нео (пикантность этой измены состоит в том, что тела в Матрице не встречаются — только души), остается, попутно заметим, до конца неясным. Если это ошибки в программе, воспроизводящие сами себя вирусы-черви, сохраняющиеся после любой перезагрузки и даже после полного форматирования винчестера, то мы, в действительности, имеем дело с самыми загадочными обитателями матричного мира.

Однако Меровингер и главные герои действуют в горизонте различных концептуальных каркасов. Нео весь фильм бегает и прыгает, занятый вопросом своего «предназначения». Если воспользоваться терминологией Аристотеля, то можно сказать, что его беспокоит не вопрос «действующей» причины, но причины «целевой», телеологической. Меровингер же как подлинный редукционист существенно иначе видит ситуацию. И Прорицательница, и Мастер Ключей — все это, насколько пока можно видеть, программы, хотя и выполняющие телеологические функции, однако по своему «предназначению» играющие служебную роль в рамках самой Матрицы (агент Смит, например, также снедаем «целью» — уничтожить Нео). По отношению к ним Матрица остается целью целей, они также включены в замысел Архитектора, как и общераспространенные программы, которые, памятуя биографию Нео, можно назвать «офисными приложениями». Однако в отличие от последних они обслуживают более специфическую функцию системы, а именно поддерживают и направляют в нужное русло фактор случайности, нечто, что выступает как инородная по отношению к системе в целом цепь взаимодействий (Нео, но также и весь Зеон). И все же Матрица устроена так, что этот фактор случайного отклонения (клинамен, как выражался Лукреций) также предусмотрен на метауровне системы. Более того, он является фактором, необходимым для ее воспроизводства в критический момент перезапуска цикла функционирования. Из этого следует, что и Морфеус с его культом Нео, и сам Нео суть предусмотренные, лишь по видимости самостоятельные факторы Матрицы. Таким образом, ее Архитектор — это демон Лапласа с поправкой на неклассическую физику: вся система в целом является не динамически детерминированной, как то предполагала механицистская картина мира, но включает в себя элемент неопределенности, поддающийся фиксации лишь на уровне статистического обобщения (визуализация этого обстоятельства — Нео на фоне экранов, на которых проигрываются все возможные варианты его последующего образа действий).

Таков в общих чертах онтологический фон «Перезагрузки», на который наслаивается следующий слой проблематики фильма. Прежде чем мы к нему обратимся, необходимо отметить, что начиная с первой части «Матрица» является произведением по существу сугубо этическим. Если вы думали, что это про другое, то вы ошибались. «Матрица» — это этический трактат. Причем эта этика, если придерживаться первой части фильма, является строго кантовской. От более детальных пояснений мы здесь вынуждены воздержаться, но этот момент нужно учитывать всякому зрителю, иначе фильм просто не сложится в единое целое.

Итак, с позиции кантовской этики в рамках вышеописанной онтологии с неизбежностью возникает третья Кантова антиномия чистого разума. В данном случае она вытекает, с одной стороны, из рассудочной необходимости мыслить мир строго каузально и детерминированно, а с другой стороны, из необходимости приписывать человеку свободу воли, которая должна существовать постольку, поскольку человек понимается как существо этическое. (Строго говоря, в Матрице субъектами этического действия являются только уже освободившиеся люди, все прочие — это лишь видимости субъектов, которые не имеют за душой «вещи в себе», позволяющей включать их в «царство целей». Поскольку всякий неосвободившийся человек в Матрице является ее потенциальным Агентом, т. е. детерминированной производной системы, насилие по отношению к нему не подлежит этической оценке).

Оказавшись в конце концов в приемной матричного господа бога, Нео узнает, что все его «предназначение» изначально просчитано. Его миссия хотя и отличается по содержанию от роли Мастера Ключей, но формально она таким же образом предусмотрена и детерминирована в своих границах. Субъект, который считал себя этическим (свободным и т. д.), оказался не автономной целью, но средством, средством той самой системы, которую он, казалось бы, полностью «объяснил», не без успеха разбирая ее феноменальную видимость на математические составляющие! Однако в отличие от своих предшественников Нео выбирает радикально антисистемное действие. Он не убежден логикой Архитектора, предлагающего ему количественно-рациональный анализ ситуации, в свете которого какие-то люди являются средством, а какие-то — абстрактной целью. Он делает выбор в пользу безусловной цели — спасение жизни конкретного человека, входящего в ближайшую сферу его жизненного мира (Тринити). В этом смысле решение «Пусть мир катится к черту, но я должен ее спасти» фундировано в данном случае как голливудским каноном предпочтения конкретного («ближнего») абстрактному («дальнему»), так и более фундаментальной этической коллизией. Иначе говоря, на сюжетном уровне «I love you», тогда как на проблемном — категорический императив.

И все же кульминационный момент фильма теряет в своей остроте за счет того, что Нео, бросающийся выручать Тринити, делает выбор из предложенных ему двух дверей, т. е. продолжает действовать в рамках экономически-рациональной логики. Возможно, создатели выбрали неудачное визуальное решение, но, скорее всего, просто не смогли изобрести действительно внесистемной альтернативы. Однако на уровне риторики поступок Нео преподнесен нам как антисистемный, а значит и как свободный. В его основании лежит этическая необходимость; он руководствуется чуждым Матрице императивом: рассматривай человека всегда как цель, но никогда — как средство.

В заключение обратим внимание еще на одну тематическую линию, подробно развернутую в «Перезагрузке». Речь идет о проблеме индивидуации. Нео, что видно уже по одному из его прозвищ, является «единственным». Это существо, достигшее радикальной индивидуации, которая обыграна вфильме как сцена инициирующей символической смерти. Одновременно с этим в мире Матрицы появился еще один персонаж, равным образом переживший инициацию, — агент Смит, уничтоженный обновленным Нео. Изначально всякий Агент — это воплощенная безликость, существо, заменяемое на свою полную копию, стихия хайдеггеровского «das Man»: «Этот Кто есть ни тот, ни другой, ни сам человек и некоторые из них, не есть это также и сумма всех людей. Этот “Кто” среднего рода, das Man» (Sein und Zeit, Tubingen, 1993, S. 126). Примечательно, правда, что, еще будучи полноценным Агентом, Смит склонен к девиантному поведению. В первой части фильма это обнаруживается в сцене его монолога о нелюбви к человеку, произнесенного плененному Морфеусу. При этом Смит отключается от каналов связи с системой. Весьма двусмысленная и в то же время функционально необходимая для фильма сцена. С одной стороны, она показывает, что Матрица — это не безликая система, с которой можно считаться так же, как с явлениями природы, но нечто, в своем существе наделенное злой волей. Однако тем самым Смит уже изменил свою природу Агента: он проявил своеволие и инициативу, обнаружил некую самость. После того как Нео уничтожил Смита в конце первой части, он не исчез, но попал в разряд все тех же относительно самостоятельных программ, которыми в изобилии населена вторая часть фильма. Теперь он имеет личного врага — Нео, виновного в его отлучении от системы. Он также прошел процедуру инициации и стал индивидом. Однако эта индивидуальность весьма специфического свойства. Она утверждается путем мультиплицирования собственных копий. Это своего рода асимметричный ответ на человеческий способ утверждения личности через стремление к уникальности.

«Терминатор 3: Восстание машин» / “Terminator 3: Rise of the Machines”

«Терминатор 3: Восстание машин» / “Terminator 3: Rise of the Machines”

Режиссер: Джонатан Мостоу

На этом фильме мы задерживаться не будем, хотя он и примечателен в некоторых отношениях. Например, бюджетом — 170 миллионов долларов (для сравнения: бюджет второй части «Матрицы» — 127 миллионов долларов). Кроме того, теперь определенно можно сказать, что следующей серии «Терминатора» не будет. После того как ядерная катастрофа произошла, преодолен основной символический рубеж фильма, за которым Джон Коннор, в принципе, должен трансформироваться из сравнительно пассивной жертвы будущих обстоятельств в их активного участника. Так что если фильм и мог бы получить продолжение, то он должен был бы называться «Джон Коннор 1» и т. д. Третья часть фильма переполнена отсылками к предыдущим сериям, что придает ему главным образом ностальгический характер. Продвинувшиеся же технологии съемки, к сожалению, не прибавили убедительности новой модели роботатерминаторши, так что текучий субъект из второй части фильма остается вне конкуренции.

Обсуждать сюжет «Терминатора» совершенно бессмысленно, поскольку все фильмы с путешествиями во времени повествуют о вещах, неподсудных критерию когерентности событий. Терминатор так и останется образом-идиомой, вошедшим в повседневный обиход так же, как и машина времени Уэллса.

Впрочем, Шварценеггер почти никогда не снимается в фильмах совсем уже пустячных (что выгодно отличает его от какого-нибудь Ван Дамма). Один из последних интеллектуальных трендов Голливуда, как мы могли заметить уже по второй части «Матрицы», связан с проблемой свободы воли. Не исключено, что в ближайшее время на экранах мы будем наблюдать воплощение разнообразных рефлексий на эту тему. Сама ее постановка может быть косвенно связана с кризисом либерально-рыночной идеологии. Именно последняя свела проблему свободы к плоской схеме отсутствия принуждения к выбору из предложенных рынком или политической системой вариантов. Тем самым метафизический аспект свободы воли был вытеснен даже из респектабельных разновидностей современной философии. Но как бы там ни было, соответствующая тематика обнаруживается в «Терминаторе 3». Перепрограммированный на уничтожение своего протеже Терминатор мучительно пытается выйти за пределы заложенного в него набора вариантов действия. В итоге титановое создание «клинит» так, что он просто-напросто выключается, успев по ходу своих размышлений разнести в дым оказавшийся под рукой автомобиль. Из чего мораль: метафизического напряжения мысли не выдерживают даже Терминаторы.

«Догвиль» / “Dogville”

«Догвиль» / “Dogville”

Режиссер: Ларс фон Триер

…А мы проповедуем Христа распятого, для Иудеев соблазн, а для Еллинов безумие

1 Кор. 1, 23

Ларс фон Триер стал нынче чем-то вроде символа борьбы Европы с США на культурно-кинематографическом фронте. Но мы его антиамериканизма касаться не будем. Оставим в стороне необрехтовскую стилистику «Догвиля» (своего рода реинкарнация старой Таганки в кино). Напротив, важно то, что фильм 1) циничен, 2) данный цинизм проистекает из профанации священного сюжета.

В связи с последним нужно напомнить вот что. В христианстве Христос есть и человек и Бог одновременно. Ни одна из этих двух природ не преобразована в пользу другой, они соприсутствуют в нем «нераздельно и неслиянно». Если попытаться обдумать это обстоятельство, то можно прийти к нескольким довольно странным выводам, связанным с темой страданий и смерти Христа. Как Божество, Христос, несомненно, всегда остается всемогущим существом. По этой причине его страдание и смерть суть следствия его же собственного свободного и добровольного решения (но нам, однако, никогда не понять, что же происходило в Гефсиманском саду). Отсюда ряд весьма важных следствий для христианской икономии спасения. В частности, теперь «Небесный Отец не осуждает никого, но передал суд полностью Сыну, дабы все могли служить Сыну, как они служат Отцу» (М. Помазанский. Православное догматические богословие. California, 1992. С. 150). Можно также упомянуть и о том, что «искупление», совершенное Христом, обозначает, среди прочего, что «Христос приобрел нас для себя, дабы мы могли принадлежать Ему полностью, как купленные рабы принадлежат своему Господину» (там же. С. 149). Таким образом, страдание и смерть Христа являются, с одной стороны, чем-то совершенно добровольным и совершающимся с его полного благоволения, тогда как с другой стороны они дают ему полную власть судить людей, поступивших теперь в его полное распоряжение. Продумывание этого и ряда других обстоятельств, связанных с Христом, приводило в истории богословия ко множеству весьма диковинных выводов. Так, преподобный Иосиф Волоцкий в своем «Просветителе» развивает целую доктрину о «хитрости и коварстве Самого Господа Бога». Из нее, в частности, следует, что Христу, чтобы принять страдания и смерть, было необходимо постоянно вводить в заблуждение дьявола: «…Господь Иисус Христос сокрыл себя от дьявола, по своему неизреченному Промыслу, дабы дьявол, узнав, не побежал бы от Него, но нападал бы на Него, как на других людей» (И. Волоцкий. Просветитель. Москва, 1993. С. 107).

В богословии, конечно, можно избегать такого рода странноватых выводов, просто налагая запрет на запредельные для человеческого разумения темы (что имеет место и в действительности). Но если данную коллизию мы попытаемся поместить в совершенно секуляризованный контекст бытовой истории, то получим именно «Догвиль». Таким образом, сугубо религиозная проблематика погружена в «одномерный» профанный материал. Получается же вот что: героиня совершенно добровольно принимает многочисленные страдания, пользуясь тем, что вводит в заблуждение граждан маленького городка. Когда, наконец, обман открывается (не по ее вине), она всех присуждает к смерти. Получилась гремучая смесь искушения и безумия.

«Жизнь Дэвида Гейла» / “The Life of David Gale”

«Жизнь Дэвида Гейла» / “The Life of David Gale”

Режиссер: Алан Паркер

Философы, в отличие, скажем, от психоаналитиков, не относятся к киногеничным персонажам. Этот фильм заслуживает внимания уже в силу того, что героем его является профессор философии — доктор Гейл. К чести Паркера нужно сказать, что материал он не испортил. Несмотря на возмущения правозащитников и кислые отзывы непроницательных кинокритиков, усмотревших в фильме всего лишь искусственное сочетание детектива и поверхностной интеллектуальной атрибутики, картину с легким сердцем можно отнести к категории шедевров. Шедевров в том смысле, в каком ими являются, например, апории Зенона. Паркеру удалось инкорпорировать в фильм действительно философскую апорию — т. е. не искусственный парадокс, достигаемый за счет подмены терминов, но противоречие, результирующее вполне последовательное рассуждение. Причем эта апоретическая проблема, которая поддается формулировке лишь в самом конце фильма, упрятана в замысловатое сюжетное повествование. Последнее примечательно тем, что насквозь софистично, иначе говоря, построено на уловках, всякий раз направляющих зрителя на ложный путь выстраивания неверных предположений и отгадывания несуществующих загадок. Прискорбно, что тонкая игра режиссера воспринимается как попытка искусственно заигрывать со зрителем в детективно-триллерном жанре. В действительности же он лишь растянул идею, которую, как и зеноновские апории, можно выразить в одном абзаце, на временном отрезке киноповествования так, чтобы все повествование «снималось» итоговой формулой противоречивой драмы. Если вы способны оценить игру мастера и иронично отнестись к своей зрительской компетенции, то фильм может доставить удовольствие также и своей сюжетной конструкцией.

Для раскрытия основной мысли «Жизни Дэвида Гейла» необходимо правильно выбрать эталон, декодирующий повествование в целом. Таковым является история осуждения и казни Сократа, напоминание о которой — видимо, для особо недогадливых кинокритиков — включено в одну из «необязательных» сцен фильма (пьяный Гейл бредет по улице и пересказывает историю суда над Сократом шарахающимся прохожим). Если сформулировать ту интерпретацию, которая дается в фильме этой истории, то она выглядит примерно следующим образом. Сократ, как известно, был осужден афинянами по двум обвинениям: в развращении молодых людей (аналог в фильме: ложное обвинение в изнасиловании) и в непризнании старых и введении новых богов (Гейл является активистом организации, выступающей за отмену принятой в штате Техас смертной казни). Сократ, однако, не только не пытался защитить себя от этих обвинений, но и намеренно провоцировал судей к применению более жесткого наказания (согласно «Апологии Сократа» афинский философ после вынесения обвинения предложил заменить смертную казнь на пожизненный бесплатный обед, который назначался победителям Олимпийских игр, а также уплатить штраф в одну мину серебра). Известно также, что Сократ и после вынесения приговора имел возможность избежать казни, воспользовавшись помощью друзей, чтобы покинуть афинский полис. Однако этой возможностью он не воспользовался. В результате Сократ позволил афинскому полису казнить себя на основании ложных обвинений. В рамках такой интерпретации можно сказать, что Сократ сам себя казнил, иначе говоря, совершил опосредованное самоубийство. Таким образом, история Гейла в точности повторяет историю Сократа.

Однако, рассуждая не менее последовательно, мы можем прийти к совершенно противоположному выводу. Дело в том, что Сократ, соглашаясь с вынесенным ему приговором, подтверждал право общества на вынесение и приведение в исполнение смертного приговора. Тем самым он являет образец гражданского повиновения. Совершенно противоположным образом поступает Гейл. Его смерть/самоубийство нацелено, в отличие от Сократа, не на подтверждение общественного права на этот акт, а на его отрицание, в конечном счете — на отмену смертной казни. Иначе говоря, если смерть Сократа подтверждала право общества на распоряжение жизнью гражданина, то смерть Гейла направлена на его отрицание. Таким образом, история Гейла является и точным повторением истории Сократа, и в то же самое время ее полной противоположностью. Такова ключевая апория фильма.

Если интерпретировать поступок Сократа как добровольно принятую и даже в какойто мере спровоцированную казнь, то следует учитывать, что Сократ принимал смерть, находясь в горизонте своего учения о бессмертии души, т. е. будучи уверен в наличии трансцендентной реальности. Западное социальное мышление в процессе своего развития пришло, однако, к выводу, что допущение трансцендентной реальности и абсолютных, внесоциальных ценностей является источником нетерпимости, несовместимой с реалиями современного светского общества, основанного на сосуществовании различных ценностных систем. Безусловное признание трансцендентной реальности является источником «ценностно-рационального действия» (Вебер), где средства не могут быть рационально соизмерены с целями в силу абсолютного характера последних. По этой причине поведение террористов-самоубийц явно или неявно рассматривается как допустимое лишь для некоторой формы религиозного (фанатичного) сознания. Спокойно идти на смерть может лишь не до конца секуляризованное сознание, которое не ограничивает реальность только той ее формой, которая дана нам в нашем эмпирическом опыте. Постметафизические философы, пытавшиеся размышлять о самоубийстве (например, Камю), были, напротив, склонны абсолютизировать ценность жизни самой по себе, приписывая ей значение, завышенное с точки зрения религиозного сознания. Если мы посмотрим на историю Гейла с этой стороны, мы сможем приблизиться к более глубокому смыслу найденной антиномии. С одной стороны, некоторые эпизоды фильма нарочито подчеркивают негативный образ людей, превращающих в безусловную ценность определенные моменты «посюсторонней» реальности (своего рода фанатики-правозащитники). Сохраняющиеся навыки ценностно-рационального действия, будучи привязаны не к абсолютным и трансцендентным по своему характеру ценностям, а к элементам текучей «посюсторонней» реальности, приобретают болезненно-деформированный характер. В определенном смысле Гейл и его единомышленники — воплощение этой деформированной логики, так как готовность пожертвовать собой и своим коллегой ради идеи отмены смертной казни наводит на мысль о нездоровом сектантстве. Однако при этом можно рассуждать и совершенно обратным образом.

В современном секуляризованном обществе все ценности релятивизированы относительно социальных конвенций. Будем считать, что любая релятивизация предполагает нечто безусловно определенное: нельзя релятивизировать все относительно всего, так как в таком случае исчез бы сам смысл понятия релятивизации. Необходимым условием конвенциональной релятивизации является, очевидно, существование индивидов. В своих соглашениях они могут варьировать любые ценностные параметры, но не при каком условии не могут отрицать условия возможности своей собственной практики. Ergo: в современном секуляризованном обществе только жизнь индивида является предельной ценностью, и возможность принимать решение о лишении жизни не может находиться в компетенции этого общества, поскольку отрицает условия его собственного существования. (С этой точки зрения смертная казнь является пережитком социального устройства, располагающегося в универсуме абсолютных ценностных, космологических и метафизических систем. В то же время все такого рода системы, насколько они нам известны, не ограничивали существование человека рамками «посюсторонней» жизни, что делало смерть не предельной границей, но, в лучшем случае, промежуточным этапом.) Поэтому отмена смертной казни в обществах современного типа является целью, безусловно заслуживающей того, чтобы ее преследовать. То есть это ценность, за которую можно идти на смерть.

Впрочем, настолько, насколько это возможно, Паркер не полагается на возможные абстрактные рассуждения и дополнительно мотивирует поступки главных действующих лиц. Так, покончившая с собой единомышленница Гейла неизлечимо больна лейкемией, и жить ей оставалось считанные дни (впрочем, это не самая удачная режиссерская находка, ведь и всем нам жить – считанные дни). Несколько сложнее обстоят дела с Гейлом. В истории его жизни акцент делается не столько на проблеме смертной казни, сколько на не регулируемой законом, но зато и более изощренной системе формирования общественного мнения в политкорректном обществе (тема политкорректности также пронизывает всю ткань фильма). По сути, еще до всей истории с убийством/самоубийством Гейл фактически уже труп — гражданский труп, потерявший работу, семью и социальный статус на основании ложного обвинения в изнасиловании. В определенном смысле можно даже сказать, что проблема смертной казни также — лишь отвлекающий сюжетный ход: не смерть, но жизнь Дэвида Гейла — подлинный предмет фильма.

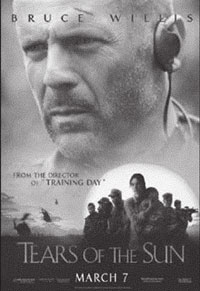

«Слезы солнца» / “Tears of the Sun”

«Слезы солнца» / “Tears of the Sun”

Режиссер: Антуан Фукуа

Новейшая американская внешняя политика определяется двумя главными обстоятельствами: концом великого противостояния и событиями 11 сентября 2001 года. Авторитарный характер этой политики ставит перед Голливудом сложную задачу выработки соответствующих схем легитимации, которые, как и следует ожидать от продукта, рассчитанного в равной степени на внутренний и внешний рынок, должны сочетать национальные американские ингредиенты и универсально-ценностный бульон, доступный для восприятия на перспективных в потребительском отношении рынках сбыта. В лучших своих образцах Голливуд всегда добивается такой упаковки идеологии, что она полностью растворяется в зрелищном действии и, в принципе, «разоблачается» лишь на уровне давно клишированного критического отношения к американской продукции («опять happy end», «не может один человек без единой царапины уложить столько народу», «не может женщина после недели жизни в джунглях иметь такую прическу» и т. д. и т. п.). Однако в отличие от славного периода великого противостояния современная американская внешняя политика не отличается глубокой стратегической продуманностью (в 2001 году Генри Киссинджер даже выпустил книгу под названием «Нужна ли Америке внешняя политика?»). По этой причине и Голливуд находится в состоянии неопределенности, порождая разноплановые и экспериментальные по своему характеру картины.

К его чести надо сказать, что на 11 сентября Голливуд откликнулся далеко не тупой истерией разнузданного патриотизма. Как ни странно, в плане массовой идеологии можно было наблюдать как раз весьма аккуратные и даже агностические решения проблем, связанных с новым политическим курсом США.

В качестве показательных примеров упомянем два фильма. «Мы были солдатами» (реж. Рэндалл Уоллес, 2002) и «Черный ястреб» (реж. Ридли Скотт, 2002). «Мы были солдатами» посвящен первому крупному столкновению американской армии с вьетнамскими войсками, «Черный ястреб» — неудачной операции американских спецчастей в Сомали. В обоих фильмах изображение противников США далеко от истеричной карикатуры. Напротив, учитывается, что и в том, и в другом случае противник руководствуется собственной логикой, которая имеет право на существование (в особенности это заметно в «Мы были солдатами»). Метауровень идеологии и политических резонов просто-напросто изъят из ткани фильма. Возможно, эти резоны правильны, а возможно, что и нет. Не это главное. Как только американские солдаты попадают в ситуацию ведения боевых действий, главным императивом их поведения становится братская и даже семейная («Мы были солдатами») взаимопомощь. Они должны выйти оттуда с минимальными потерями и не оставить там ни одного человека — будь он живой или мертвый. Таким образом, боевые действия разворачиваются в принципиально фаллибильном (подверженном погрешностям) политическом контексте, что, однако, компенсируется высоким мобилизационным фактором на микроуровне самих действий.

«Слезы солнца» явно нарушает эту достигшую определенной степени устойчивости модель легитимации действий американских солдат на чужих территориях. При этом структура фильма построена по заимствованному из сферы внутренней политики канону боевика, что делает его крайне уязвимым в сфере собственно внешнеполитической военной тематики. Суть разворачивающихся событий сводится к тому, что командир спецподразделения американских войск, высланного для эвакуации американских граждан из джунглей Нигерии, под воздействием эмоциональной сцены уничтожения миссионерского поселения и в силу личного влияния эвакуируемой американской представительницы «Красного Креста» принимает спонтанное решение нарушить приказ. Отряд возвращается к оставленным посреди леса пациентам местного госпиталя, предполагая патрулировать их до границы с Камеруном. По ходу продвижения отряда выясняется, что среди пациентов находится сын убитого повстанцами президента Нигерии, который в перспективе способен, по всей видимости, стабилизировать политическую обстановку в стране. По этой причине за группой неустанно следует многочисленное военное подразделение, с которым отряду «Морских котиков» в конце концов приходится вступить в открытое столкновение. Несмотря на то что основная часть бойцов отряда гибнет, оставшимся в живых все же удается — при поддержке морской авиации в кульминационный момент боя — довести основную часть группы беженцев до пограничного пункта. Таким образом, они смогли выполнить ряд разноплановых задач: защитив жизнь потенциального политического лидера страны, они тем самым выполнили важную политическую задачу (что с точки зрения военной «Realpolitik» должно оправдывать своевольные действия командира отряда); доведя оставшихся в живых пациентов госпиталя до безопасного места, они выполнили гуманитарную часть миссии; уничтожили (хотя и ценой значительных потерь) множество негодяев, а между командиром отряда и сотрудницей «Красного Креста» завязались теплые личные отношения. Таким образом, в отличие, например, от идеологически простого и цельного «Черного ястреба» мы имеем здесь комплексную систему обоснования сюжета. Поскольку такого рода «предустановленная гармония» нескольких схем обоснования всегда воспринимается как искусственная (именно в силу именно избыточной плотности), создатели попытались компенсировать этот недостаток гипермотивацией действий и принимаемых решений (в основном за счет демонстрации кровожадных действий противника по отношению к гражданскому населению). Все это должно подсказать зрителю, что политика американского вмешательства во внутренние дела всегда имеет очевидное гуманитарное обоснование, которое принимает всякий человек, непосредственно сталкивающийся с его наглядными проявлениями, — в том числе тот, кто испытывает на себе непосредственные риски принимаемых решений.

Мы не будем останавливаться на художественных достоинствах и недостатках фильма. В сносную форму можно в принципе упаковать все, что угодно; ошибочно, правда, полагать, что эту проблему может решить подбор сколь угодно видных актеров (а именно по этому тупиковому пути и пошли создатели фильма). Но появление именно такой ленты свидетельствует о том, что Голливуд все же сбился на прямую пропаганду, которая оказывает неминуемо раздражающее воздействие на представителей неамериканской культуры. Перейдет ли этот прецедент в тенденцию, покажет ближайшее будущее. Примечательно, однако, что в силу прямой пропагандистской функции фильм в ряде своих не сюжетных, а уже сугубо аллегорических моментов приближается к образцам позднесталинской эпохи. Одна из последних сцен фильма: женщина, находившаяся в сопровождаемой американскими солдатами группе нигерийцев, встречает, наконец, своего ребенка, которого она давно потеряла в беспорядке смутного времени. Мать и дитя бегут навстречу друг другу на фоне прибытии американского военного вертолета, высыпающих оттуда американских военных и с чувством выполненного долга ковыляющего Брюса Уиллиса. Если декодировать эту символику, то получится примерно следующее: американская армия есть воплощение сил порядка и света, по ее прибытии хаос и насилие прекращаются, в обществе устанавливается порядок и гармония. Аналогичная по своему символизму сцена завершает известную эпическую ленту «Падение Берлина» (реж. Михаил Чиаурели, 1949). Там этот свет персонифицирован в фигуре Иосифа Виссарионовича, спустившегося в белом кителе по трапу самолета. Одного его явления достаточно, чтобы герой-боец сразу же отыскал в толпе свою потерянную в хаосе войны возлюбленную. Воссоединившись в лучах этого гармонизирующего сияния, они вместе выражают Сталину свою глубокую признательность и благодарность. В «Слезах солнца» нигерийская мать со слезами благодарности обращается к американской докторше, а счастливые дети весело машут руками американским военным вертолетам.

«Матрица: Революция» / “The Matrix Revolutions”

«Матрица: Революция» / “The Matrix Revolutions”

Режиссер: Ларри Вачовски, Энди Вачовски

Нельзя сказать, что великая эпопея закончилась полной катастрофой, но и успехом назвать такое завершение сложно. По-прежнему в фильме довольно много интересных деталей и глубокомысленных вкраплений (взять хотя бы сцену с семьей программ-программистов), что заслуживает, конечно, более пристального внимания и отдельного разбора. Но очевидный изъян, лишь наметившийся во второй части, теперь налицо: вместо киноповествования в третьей части мы имеем почти сплошную аллегорию. Иными словами, содержание того, что хотели «высказать» создатели фильма, уже не находит адекватного воплощения на сюжетновизуальном уровне, превращаясь в жест, в символ-аллегорию. Да, в общем-то, и сказать мало что оставалось, иначе зачем, например, развивать до гиперболических масштабов противостояние Смита и Нео, которое уже полностью обозначилось во второй части?

Битва с машинами, которая должна была стать кульминацией третьей части фильма, абсолютно невыразительна. Нельзя эмоционально переживать битву с полчищем совершенно одинаковых механизмов: это знают даже производители третьесортных компьютерных «стрелялок». Даже орки, производимые индустриальным способом во «Властелине колец», имеют в себе нечто индивидуальное. Сцена битвы в Зеоне, которая в «Революции» должна была поразить нас своей величественностью, сильно смахивает на треш под названием «Пылесосы-убийцы».

Кроме того, Голливуду противопоказан компромисс. Он ворочает большими нарративами и гамлетовскими вопросами. И если в первых частях стояли вопросы серьезные и, что называется, ребром (реальна ли реальность? что важнее: телеология или причинность? и т. д.), то вывод насчет того, что людям и машинам надо сосуществовать дружно, напоминает философию техники, доведенную до разжижения мозгов постоянными грантами. Или рекламную компанию японских фирм, производящих электрических собак и томагочи. Не зря же именно с японским участием сняли серию мультфильмов «Аниматрица» (2003), где проводится именно эта мысль. «Вачовски продались японским производителям электронных эрзац-животных», — это бы многое объясняло.

Что касается религиозного подтекста, со всей непосредственностью обнаружившегося в третьей части, то это лишь свидетельствует о том, несколько глубоко тема освобождения укоренена на Западе в его христианском прошлом. Тема «революции» полностью переводится в фильме в план искупительной жертвы. Примерно так же, как это делает и Славой Жижек, поставивший в прямую связь марксизм и христианство в своей недавней книге «Хрупкий абсолют, или Почему стоит бороться за христианское наследие» (М., 1993).